山东省潍坊市实高2022届高三上学期9月单元测试(入学考试)历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 山东省潍坊市实高2022届高三上学期9月单元测试(入学考试)历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 815.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-26 22:39:05 | ||

图片预览

文档简介

潍坊市实验中学2021-2022学年高三年级历史学科单元过关检测(一)

2021.9.10

注意事项:

答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置。

选择题和非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,

只有一项是符合题目要求的,请将答案写在答题纸对应位置。

1.五四运动后,出现了社会主义是否合适中国国情的争论,有人反对走俄国式的道路,认为救中国只有一条路,就是“增加富力”,发展实业;还有人主张“采用劳农主义的直接行动,达到社会革命的目的”。这场争论

A.确定了新民主主义革命的道路

B.使思想界认清了欧美的社会制度

C.在思想上为中国共产党的成立准备了条件

D.消除了知识分子在救亡图存方式上的分歧

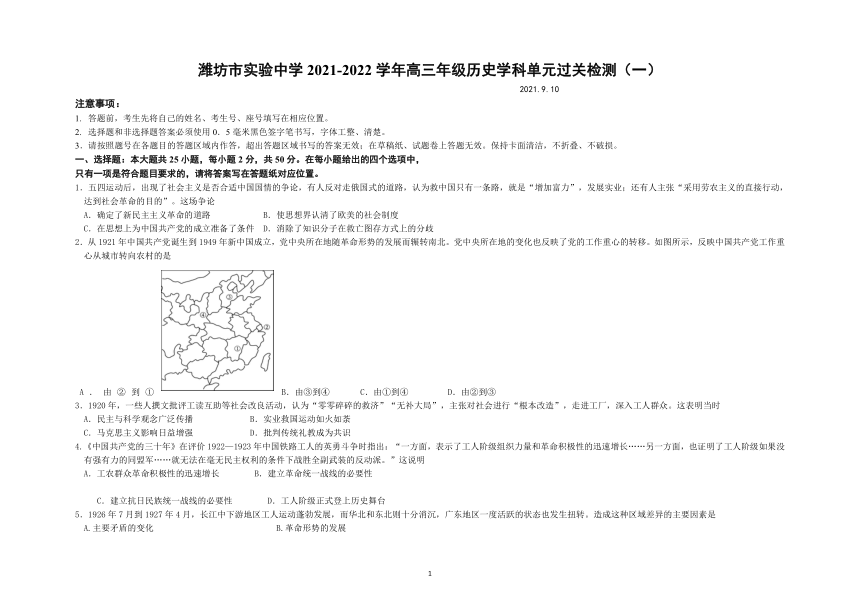

2.从1921年中国共产党诞生到1949年新中国成立,党中央所在地随革命形势的发展而辗转南北。党中央所在地的变化也反映了党的工作重心的转移。如图所示,反映中国共产党工作重心从城市转向农村的是

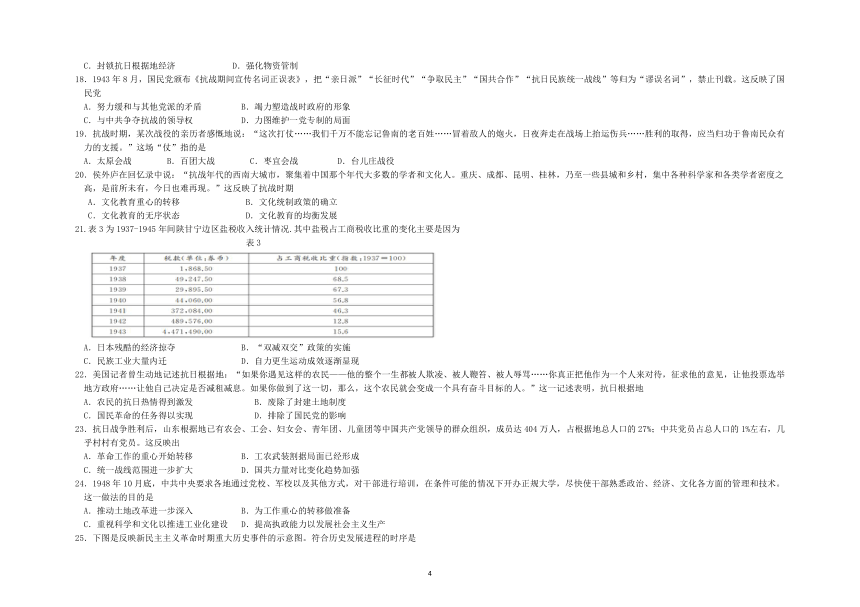

A.由②到①

B.由③到④

C.由①到④

D.由②到③

3.1920年,一些人撰文批评工读互助等社会改良活动,认为“零零碎碎的救济”“无补大局”,主张对社会进行“根本改造”,走进工厂,深入工人群众。这表明当时

A.民主与科学观念广泛传播

B.实业救国运动如火如荼

C.马克思主义影响日益增强

D.批判传统礼教成为共识

4.《中国共产党的三十年》在评价1922—1923年中国铁路工人的英勇斗争时指出:“一方面,表示了工人阶级组织力量和革命积极性的迅速增长……另一方面,也证明了工人阶级如果没有强有力的同盟军……就无法在毫无民主权利的条件下战胜全副武装的反动派。”这说明

A.工农群众革命积极性的迅速增长

B.建立革命统一战线的必要性

C.建立抗日民族统一战线的必要性

D.工人阶级正式登上历史舞台

5.1926年7月到1927年4月,长江中下游地区工人运动蓬勃发展,而华北和东北则十分消沉,广东地区一度活跃的状态也发生扭转。造成这种区域差异的主要因素是

A.主要矛盾的变化??????????????B.革命形势的发展

C.经济发展不平衡??????????????D.三民主义的影响

6.1923年底,孙中山认为:“俄革命六年成功,而我则十二年尚未成功,何以故?则由于我党组织之方法不善,前此因无可仿效。法国革命八十年成功,美国革命血战八年而始得独立,因均无一定成功之方法。惟今俄国有之,殊可为我党师法。”其意在

A.走苏俄革命的道路

B.放弃资产阶级代议制

C.加强革命的领导核心

D.改变反封建的斗争目标

7.1927年,一位国民党领导人说:“现在可有一种危险,是国民党差不多专做上层的工作,中央党部、国民政府都是国民党的同志多。至于下层的民众运动,国民党员参加的少,共产党员参加的多,因此形成一种畸形的发展。”由此可知,当时

A.工农运动决定战争走向

B.国民革命运动已经失败

C.国共合作存在分裂隐患

D.国民党开始重视工农运动

8.国民革命失败后,苏共领导人曾认为,中国红军不可能在农村有所作为,只能等待时机配合城

市工人暴动。但是,毛泽东成功探索出一条中国革命的独特道路。对这一探索历程表述准确的是

A.南昌起义→遵义会议→《星星之火,可以燎原》

B.中共“七大”→“工农武装割据”→敌后游击战

C.秋收起义→“工农武装割据”→中共“七大”

D.遵义会议→井冈山道路→《论持久战》

9.1930年,鄂豫皖革命根据地英山县水稻单位面积产量增加二三成,有的甚至达到五成,出现“赤色区米价一元一斗,白色区一元只能买四五升”的情况。这主要是因为根据地

A.农民生产的积极性高涨

B.红军英勇奋战保卫农民生产

C.政府主要精力用于增产

D.人民打破国民党的经济封锁

10.《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定:“军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治自由的权利的。”据此可知,《宪法大纲》

A.推动了国民革命运动的迅速发展

B.全面贯彻了党的民主革命纲领

C.一定程度脱离了中国革命的实际

D.消除了俄国对中国革命的影响

11.1928年中共六大通过的《政治议决案》指出:各省自发的农民游击战争,只有和“无产阶级的城市的新的革命高潮相联结起来”,才可能变成“全国胜利的民众暴动的出发点”。这反映了当时中共中央

A.主张走农村包围城市的革命道路

B.坚持以城市为中心的革命模式

C.重视农民战争与城市暴动的结合

D.认为农民阶级是取得革命胜利的主导

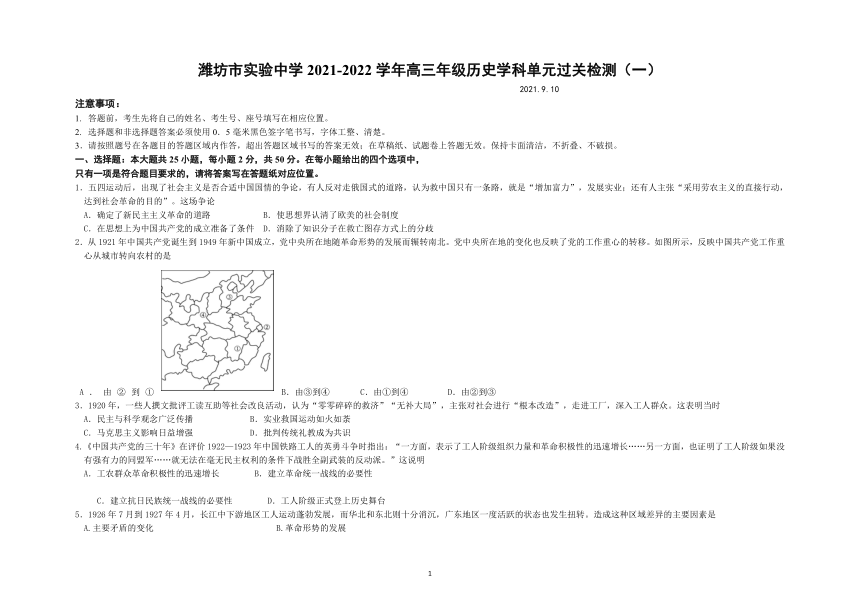

12.图4是1932年出产的一款火柴上的图案。据此可知,当时中国

A.民族火柴工业举步维艰

B.新的营销方式得到采用

C.开始兴起实业救国思潮

D.全国抗日救亡运动高涨

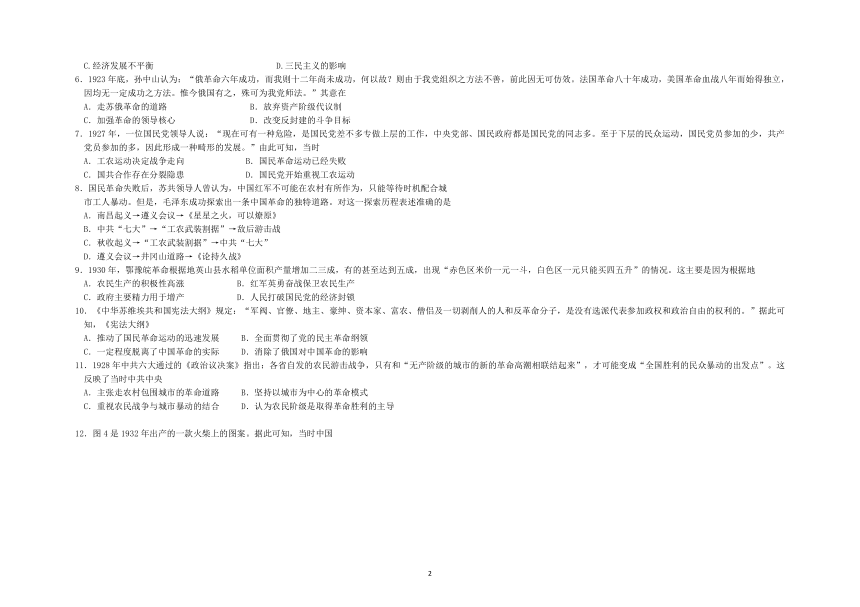

13.下图为1920年与1936年外国资本、官僚资本和民族资本在中国产业资本总额中所占的比例。发生这种变化的主要原因是

A.国民政府的官僚资本日益衰落

B.民族资本仍然受外国资本挤压

C.国民经济建设运动的促进

D.帝国主义放松了对华经济侵略

14.1933年到1937年上半年,国民政府军事委员会先后统筹完成了江宁、镇江、虎门、马尾、连云港等要塞区的建设,又大规模构筑了京沪、沪杭、豫北、晋北、绥东等侧重于城市和交通线防御的工事。它反映了国民政府

A.力图防范各地兴起的反蒋运动

B.对日持久防御作战的战略意图

C.全力“围剿”红军的企图

D.试图削弱各地军阀的实力

15.民国某年12月15日,在清华大学工字厅召开了清华教授会临时会议,朱自清、闻一多等教授共同起草了一份《宣言》,宣言中说:“夫统一之局,成之甚难,而毁之甚易,辛亥迄今二十余年,始有今日之局。此局一坏,恐世界大势断不容我再有统一之机会。此次之叛变,假抗日之美名,召亡国之实祸,破坏统一,罪恶昭著,凡我国人应共弃之。除电请国民政府迅予讨伐外,尚望全国人士一致主张,国家幸甚。”宣言中声讨的是

A.西安事变????B.伪满洲国的成立??C.皖南事变???????D.福建事变

16.长征期间,国内外形势发生重大变化,民族矛盾加剧,中国共产党的方针政策进行重大调整。这一调整是指

A.召开八七会议,确定武装反抗国民党反动派的总方针

B.召开遵义会议,纠正“左”倾错误路线

C.发表“八一宣言”,号召停止内战,一致抗日

D.召开七大,确立毛泽东思想的指导地位

17.1938年,日本侵略者在北平设立“中国联合准备银行”,发行“联银券”,流通于平、津、鲁、豫等地;同时还发行了大量不具备货币性质的“军用票”,流通于市场。日本侵略者上述行径的目的是

A.扰乱国统区金融秩序

B.转嫁战争负担

C.封锁抗日根据地经济

D.强化物资管制

18.1943年8月,国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,把“亲日派”“长征时代”“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”,禁止刊载。这反映了国民党

A.努力缓和与其他党派的矛盾

B.竭力塑造战时政府的形象

C.与中共争夺抗战的领导权

D.力图维护一党专制的局面

19.抗战时期,某次战役的亲历者感慨地说:“这次打仗……我们千万不能忘记鲁南的老百姓……冒着敌人的炮火,日夜奔走在战场上抬运伤兵……胜利的取得,应当归功于鲁南民众有力的支援。”这场“仗”指的是

A.太原会战

B.百团大战

C.枣宜会战

D.台儿庄战役

20.侯外庐在回忆录中说:“抗战年代的西南大城市,聚集着中国那个年代大多数的学者和文化人。重庆、成都、昆明、桂林,乃至一些县城和乡村,集中各种科学家和各类学者密度之高,是前所未有,今日也难再现。”这反映了抗战时期

A.文化教育重心的转移

B.文化统制政策的确立

C.文化教育的无序状态

D.文化教育的均衡发展

21.表3为1937-1945年间陕甘宁边区盐税收入统计情况.其中盐税占工商税收比重的变化主要是因为

表3

A.日本残酷的经济掠夺

B.“双减双交”政策的实施

C.民族工业大量内迁

D.自力更生运动成效逐渐显现

22.美国记者曾生动地记述抗日根据地:“如果你遇见这样的农民——他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂……你真正把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府……让他自己决定是否减租减息。如果你做到了这一切,那么,这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人。”这一记述表明,抗日根据地

A.农民的抗日热情得到激发

B.废除了封建土地制度

C.国民革命的任务得以实现

D.排除了国民党的影响

23.抗日战争胜利后,山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%;中共党员占总人口的1%左右,几乎村村有党员。这反映出

A.革命工作的重心开始转移

B.工农武装割据局面已经形成

C.统一战线范围进一步扩大

D.国共力量对比变化趋势加强

24.1948年10月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是

A.推动土地改革进一步深入

B.为工作重心的转移做准备

C.重视科学和文化以推进工业化建设

D.提高执政能力以发展社会主义生产

25.下图是反映新民主主义革命时期重大历史事件的示意图。符合历史发展进程的时序是

A.①④③②

B.③①②④

C.②④③①

D.③②④①

二、非选择题:本题共3小题,第26题14分,第27题15分,第28题21分,共50分。

26.阅读下面材料回答问题

“舍会山协议”

1937年12月,陈毅来到舍会山(位于安徽和江西交界处),传达中共中央决议,随后国共双方经协商达成了舍会山协议。以下是某纪念馆关于此协议内容的展板:

舍会山协议

国民党当局停止向游击队进攻,撤退在根据地周围的一切驻军。准许游击队派人联络各地红军人员。红军人员过境应通行无阻。

国民党当局解除“移民并村”的封锁,恢复群众生产自由。

释放一切政治犯。

红军游击队停止打土豪,停止对当局的敌对行动。全部给养可以自由买卖。

结合所学,为展板内容撰写一份解说词。(14分)

(要求:多角度提取信息,分析全面,解释合理,不少于150字)

.

27.(15分)民国时期,政府支持大学创作校歌,大学校歌作为大学精神的载体弦歌不断,

吟唱至今。阅读材料,回答问题。

大学名称

创作时间

校歌内容(部分)

南京高等师范学校

1916年

大哉一诚天下动,如鼎三足兮,曰知、曰仁、曰勇……

南开大学

1919年

……美哉大仁,智勇真纯,以铸以陶,文质彬彬……

清华大学

1921年

……左图右史,邺架巍巍,致知穷理,学古探微。新旧合冶,殊途同归,肴核仁义,闻道日肥。……器识其先,

复旦大学

1925年

复旦复旦旦复旦,巍巍学府文章焕,学术独立思想自由,政罗教网无羁绊……

浙江大学

1938年

……昔言求是,实启尔求真……尚亨于野,无吝于宗。树我邦国,天下来同……

国立艺术专科学校

1938年

我们以热血润色河山,不使河山遭蹂躏;我们以热情讴歌民族,不使民族受欺凌。建筑坚强的城堡,

国立西南联合大学

1938年

……千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

——摘编自《江汉大学学报》(第27卷第1期)

根据材料,概括民国时期大学校歌体现的时代精神,并选择其中一种进行合理的解释。

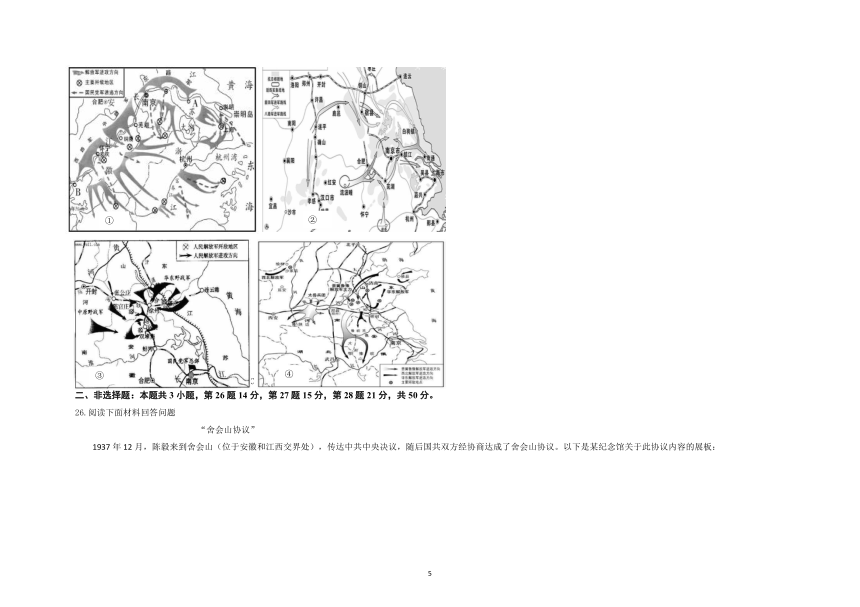

28.(21分)图2、图3、图4是中国近代三个历史时期(1860—1894年,1901—1914年,1937—1945年)中国境内新建近代工业的空间分布示意图。阅读材料,回答问题。

图1

图2

图3

(备注:核密度呈现的是被分析对象在一定时空范围内的集聚程度)

——据刘静等《中国近代城市工业时空演变分析》

分别提取图1、图2、图3的近代工业分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。(21分)

高三年级历史学科单元过关检测(一)参考答案

2021.9.10

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

C

A

C

B

B

C

C

C

A

C

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

B

D

C

B

A

C

B

D

D

A

题号

21

22

23

24

25

答案

D

A

D

B

C

26.参考答案示例:

1937年,卢沟桥事变发生后,国共实现二次合作,共同抗日。1937年12月,陈毅向江南红军传达了党中央关于国共合作、共同抗日的方针政策。随后江南红军与国民党达成此停战协议。(4分)

根据协议,当地国共双方结束对峙,停止内战;国民党取消对红军的经济封锁;共产党停止在农村的土地革命。(6分)

此协议的签订落实了抗日民族统一战线的方针,实现了这一地区的国共合作,为红军游击队改编为新四军创造了条件。(4分)

27.【解析】第一小问时代精神,据材料“曰知、曰仁、曰勇”“美哉大仁”得出民国时期大学校歌折射出崇尚传统;据材料“不使民族受欺凌”“驱除仇寇”得出救亡;据材料“学术独立思想自由”“求是,实启尔求真”得出启蒙的时代精神。第二小问解释,结合所学,分别从崇尚传统、救亡和启蒙等几个角度回答即可。

示例一:崇尚传统。据材料“民国时期”“民族受欺凌”结合所学得出近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型,知识分子在传统中发掘优秀文化,不断探索救国救民的道路。,据材料“南开大学”“浙江大学”结合所学得出民国时期,大学校歌多采用古典诗词的形式,据材料“一诚天下动”“曰知、曰仁、曰勇”结合所学得出南京高等师范学校倡导诚信、智仁勇,据材料“美哉大仁”“文质彬彬”结合所学得出南开大学倡导儒家君子形象,据材料“致知穷理,学古探微”“肴核仁义,闻道日肥”结合所学得出清华大学倡导立德立言,凸显传承儒家文化,

崇尚传统精神,有助于提升学生的文化底蕴和道德修养,据材料“民国时期”“大学校歌作为大学精神的载体”结合所学得出,民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生,增强文化自信的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。

示例二:崇尚传统。据材料“民国时期”“民族受欺凌”结合所学得出近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型,知识分子在传统中发掘优秀文化,不断探索救国救民的道路。据材料“不使民族受欺凌”“待驱除仇寇,复神京”结合所学得出国立艺术专科学校、国立西南联合大学校歌倡导“国家兴亡,匹夫有责”,体现了勇于担当的历史责任和保家卫国的爱国精神、民族精神,激励学生勿忘国耻、自强不息。据材料“民国时期”“大学校歌作为大学精神的载体”结合所学得出,民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生,增强文化自信的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。

示例三:崇尚传统。据材料“民国时期”“民族受欺凌”结合所学得出近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型,知识分子在传统中发掘优秀文化,不断探索救国救民的道路。据材料“学术独立思想自由”“言求是……求真”结合所学得出,复旦大学倡导学术、思想自由,浙江大学弘扬民主科学精神,有助于推动学生追求进步、与时俱进。据材料“民国时期”“大学校歌作为大学精神的载体”结合所学得出,民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生,增强文化自信的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。

【答案】答案示例一:

民国时期大学校歌折射出崇尚传统、救亡和启蒙的时代精神。(3分)

民国时期大学校歌折射出崇尚传统的时代精神。(1分)

近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型,知识分子在传统中发掘优秀文化,不断探索救国救民的道路。民国时期,大学校歌多采用古典诗词的形式,南京高等师范学校倡导诚信、智仁勇,南开大学倡导儒家君子形象,清华大学倡导立德立言,凸显传承儒家文化,

崇尚传统精神,有助于提升学生的文化底蕴和道德修养。(9分)

民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生,增强文化自信的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。(2分)

答案示例二:

民国时期大学校歌折射出崇尚传统、救亡和启蒙的时代精神。

民国时期大学校歌折射出救亡的时代精神。

近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型,抗战时期知识分子不断探索救国救民的道路。国立艺术专科学校、国立西南联合大学校歌倡导“国家兴亡,匹夫有责”,体现了勇于担当的历史责任和保家卫国的爱国精神、民族精神,激励学生勿忘国耻、自强不息。

民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生,增强民族自信心的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。

答案示例三:

民国时期大学校歌折射出崇尚传统、救亡和启蒙的时代精神。

民国时期大学校歌折射出启蒙的时代精神。

近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型。新文化运动和五四运动时期,知识分子宣扬民主启蒙,不断探索救国救民的道路。复旦大学倡导学术、思想自由,浙江大学弘扬民主科学精神,有助于推动学生追求进步、与时俱进。

民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。

28.【解析】先指出图中工业分布区域,结合所学分析原因,说明与其相对应的历史时期。据图1信息可知,新建工业主要分布在西部、西南内陆及东北地区。西部、西南内陆与抗日战争时期民族工业大量内迁有关;东北地区是因为日本加强对沦陷区的经济掠夺,并力图将我国东北地区打造为重工业和军事工业基地,据此判定图1为1937—1945年;据图2信息可知,新建工业主要分布在东北、华北、长江沿线等沿海、沿江区域,并向内地扩展,总体发展迅速。结合时代背景可知,20世纪初列强加强对华资本输出,以及清末新政鼓励发展近代工业、辛亥革命后南京临时政府的经济政策、群众性反帝爱国运动推动、一战爆发后列强放松对华经济侵略等因素影响下,近代民族工业快速发展,据此判定图2为1901—1914年;据图3信息可知,新建工业集中分布在华北、东南沿海和长江沿线区域,内陆各地散布,整体数量不多。结合时代背景可知,19世纪60年代后伴随长江沿线一些城市被迫开埠,新式工业逐渐向这一区域扩散,民族工业在一些沿海通商口岸城市逐渐兴起,洋务运动期间各地陆续创办一批近代工业企业,据此判定图3为1860—1894年。

【答案】图1:新建工业主要分布在西部、西南内陆及东北地区。(2分)这与抗日战争时期民族工业大量内迁、日本加强对沦陷区的经济掠夺,并力图将我国东北地区打造为重工业和军事工业基地等状况相吻合。(4分)据此判定图1为1937-1945年。(1分)

图2:新建工业主要分布在东北、华北、长江沿线等沿海、沿江区域,并向内地扩展,总体发展迅速。(2分)这与20世纪初列强加强对华资本输出,以及清末新政鼓励发展近代工业、辛亥革命后南京临时政府的经济政策、群众性反帝爱国运动推动、一战爆发后列强放松对华经济侵略等因素影响下,近代民族工业快速发展的状况相吻合。(以上因素至少答出其中两条)(4分)据此判定图2为1901—1914年。(1分)

图3:新建工业集中分布在华北、东南沿海和长江沿线区域,内陆各地散布,整体数量不多。(2分)这与19世纪60年代后伴随长江沿线一些城市被迫开埠,新式工业逐渐向这一区域扩散,民族工业在一些沿海通商口岸城市逐渐兴起,洋务运动期间各地陆续创办一批近代工业企业等状况相吻合。(以上因素至少答出其中两条)(4分)据此判定图3为1860—1894年。(1分)

2021.9.10

注意事项:

答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置。

选择题和非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、清楚。

3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。

一、选择题:本大题共25小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,

只有一项是符合题目要求的,请将答案写在答题纸对应位置。

1.五四运动后,出现了社会主义是否合适中国国情的争论,有人反对走俄国式的道路,认为救中国只有一条路,就是“增加富力”,发展实业;还有人主张“采用劳农主义的直接行动,达到社会革命的目的”。这场争论

A.确定了新民主主义革命的道路

B.使思想界认清了欧美的社会制度

C.在思想上为中国共产党的成立准备了条件

D.消除了知识分子在救亡图存方式上的分歧

2.从1921年中国共产党诞生到1949年新中国成立,党中央所在地随革命形势的发展而辗转南北。党中央所在地的变化也反映了党的工作重心的转移。如图所示,反映中国共产党工作重心从城市转向农村的是

A.由②到①

B.由③到④

C.由①到④

D.由②到③

3.1920年,一些人撰文批评工读互助等社会改良活动,认为“零零碎碎的救济”“无补大局”,主张对社会进行“根本改造”,走进工厂,深入工人群众。这表明当时

A.民主与科学观念广泛传播

B.实业救国运动如火如荼

C.马克思主义影响日益增强

D.批判传统礼教成为共识

4.《中国共产党的三十年》在评价1922—1923年中国铁路工人的英勇斗争时指出:“一方面,表示了工人阶级组织力量和革命积极性的迅速增长……另一方面,也证明了工人阶级如果没有强有力的同盟军……就无法在毫无民主权利的条件下战胜全副武装的反动派。”这说明

A.工农群众革命积极性的迅速增长

B.建立革命统一战线的必要性

C.建立抗日民族统一战线的必要性

D.工人阶级正式登上历史舞台

5.1926年7月到1927年4月,长江中下游地区工人运动蓬勃发展,而华北和东北则十分消沉,广东地区一度活跃的状态也发生扭转。造成这种区域差异的主要因素是

A.主要矛盾的变化??????????????B.革命形势的发展

C.经济发展不平衡??????????????D.三民主义的影响

6.1923年底,孙中山认为:“俄革命六年成功,而我则十二年尚未成功,何以故?则由于我党组织之方法不善,前此因无可仿效。法国革命八十年成功,美国革命血战八年而始得独立,因均无一定成功之方法。惟今俄国有之,殊可为我党师法。”其意在

A.走苏俄革命的道路

B.放弃资产阶级代议制

C.加强革命的领导核心

D.改变反封建的斗争目标

7.1927年,一位国民党领导人说:“现在可有一种危险,是国民党差不多专做上层的工作,中央党部、国民政府都是国民党的同志多。至于下层的民众运动,国民党员参加的少,共产党员参加的多,因此形成一种畸形的发展。”由此可知,当时

A.工农运动决定战争走向

B.国民革命运动已经失败

C.国共合作存在分裂隐患

D.国民党开始重视工农运动

8.国民革命失败后,苏共领导人曾认为,中国红军不可能在农村有所作为,只能等待时机配合城

市工人暴动。但是,毛泽东成功探索出一条中国革命的独特道路。对这一探索历程表述准确的是

A.南昌起义→遵义会议→《星星之火,可以燎原》

B.中共“七大”→“工农武装割据”→敌后游击战

C.秋收起义→“工农武装割据”→中共“七大”

D.遵义会议→井冈山道路→《论持久战》

9.1930年,鄂豫皖革命根据地英山县水稻单位面积产量增加二三成,有的甚至达到五成,出现“赤色区米价一元一斗,白色区一元只能买四五升”的情况。这主要是因为根据地

A.农民生产的积极性高涨

B.红军英勇奋战保卫农民生产

C.政府主要精力用于增产

D.人民打破国民党的经济封锁

10.《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定:“军阀、官僚、地主、豪绅、资本家、富农、僧侣及一切剥削人的人和反革命分子,是没有选派代表参加政权和政治自由的权利的。”据此可知,《宪法大纲》

A.推动了国民革命运动的迅速发展

B.全面贯彻了党的民主革命纲领

C.一定程度脱离了中国革命的实际

D.消除了俄国对中国革命的影响

11.1928年中共六大通过的《政治议决案》指出:各省自发的农民游击战争,只有和“无产阶级的城市的新的革命高潮相联结起来”,才可能变成“全国胜利的民众暴动的出发点”。这反映了当时中共中央

A.主张走农村包围城市的革命道路

B.坚持以城市为中心的革命模式

C.重视农民战争与城市暴动的结合

D.认为农民阶级是取得革命胜利的主导

12.图4是1932年出产的一款火柴上的图案。据此可知,当时中国

A.民族火柴工业举步维艰

B.新的营销方式得到采用

C.开始兴起实业救国思潮

D.全国抗日救亡运动高涨

13.下图为1920年与1936年外国资本、官僚资本和民族资本在中国产业资本总额中所占的比例。发生这种变化的主要原因是

A.国民政府的官僚资本日益衰落

B.民族资本仍然受外国资本挤压

C.国民经济建设运动的促进

D.帝国主义放松了对华经济侵略

14.1933年到1937年上半年,国民政府军事委员会先后统筹完成了江宁、镇江、虎门、马尾、连云港等要塞区的建设,又大规模构筑了京沪、沪杭、豫北、晋北、绥东等侧重于城市和交通线防御的工事。它反映了国民政府

A.力图防范各地兴起的反蒋运动

B.对日持久防御作战的战略意图

C.全力“围剿”红军的企图

D.试图削弱各地军阀的实力

15.民国某年12月15日,在清华大学工字厅召开了清华教授会临时会议,朱自清、闻一多等教授共同起草了一份《宣言》,宣言中说:“夫统一之局,成之甚难,而毁之甚易,辛亥迄今二十余年,始有今日之局。此局一坏,恐世界大势断不容我再有统一之机会。此次之叛变,假抗日之美名,召亡国之实祸,破坏统一,罪恶昭著,凡我国人应共弃之。除电请国民政府迅予讨伐外,尚望全国人士一致主张,国家幸甚。”宣言中声讨的是

A.西安事变????B.伪满洲国的成立??C.皖南事变???????D.福建事变

16.长征期间,国内外形势发生重大变化,民族矛盾加剧,中国共产党的方针政策进行重大调整。这一调整是指

A.召开八七会议,确定武装反抗国民党反动派的总方针

B.召开遵义会议,纠正“左”倾错误路线

C.发表“八一宣言”,号召停止内战,一致抗日

D.召开七大,确立毛泽东思想的指导地位

17.1938年,日本侵略者在北平设立“中国联合准备银行”,发行“联银券”,流通于平、津、鲁、豫等地;同时还发行了大量不具备货币性质的“军用票”,流通于市场。日本侵略者上述行径的目的是

A.扰乱国统区金融秩序

B.转嫁战争负担

C.封锁抗日根据地经济

D.强化物资管制

18.1943年8月,国民党颁布《抗战期间宣传名词正误表》,把“亲日派”“长征时代”“争取民主”“国共合作”“抗日民族统一战线”等归为“谬误名词”,禁止刊载。这反映了国民党

A.努力缓和与其他党派的矛盾

B.竭力塑造战时政府的形象

C.与中共争夺抗战的领导权

D.力图维护一党专制的局面

19.抗战时期,某次战役的亲历者感慨地说:“这次打仗……我们千万不能忘记鲁南的老百姓……冒着敌人的炮火,日夜奔走在战场上抬运伤兵……胜利的取得,应当归功于鲁南民众有力的支援。”这场“仗”指的是

A.太原会战

B.百团大战

C.枣宜会战

D.台儿庄战役

20.侯外庐在回忆录中说:“抗战年代的西南大城市,聚集着中国那个年代大多数的学者和文化人。重庆、成都、昆明、桂林,乃至一些县城和乡村,集中各种科学家和各类学者密度之高,是前所未有,今日也难再现。”这反映了抗战时期

A.文化教育重心的转移

B.文化统制政策的确立

C.文化教育的无序状态

D.文化教育的均衡发展

21.表3为1937-1945年间陕甘宁边区盐税收入统计情况.其中盐税占工商税收比重的变化主要是因为

表3

A.日本残酷的经济掠夺

B.“双减双交”政策的实施

C.民族工业大量内迁

D.自力更生运动成效逐渐显现

22.美国记者曾生动地记述抗日根据地:“如果你遇见这样的农民——他的整个一生都被人欺凌、被人鞭笞、被人辱骂……你真正把他作为一个人来对待,征求他的意见,让他投票选举地方政府……让他自己决定是否减租减息。如果你做到了这一切,那么,这个农民就会变成一个具有奋斗目标的人。”这一记述表明,抗日根据地

A.农民的抗日热情得到激发

B.废除了封建土地制度

C.国民革命的任务得以实现

D.排除了国民党的影响

23.抗日战争胜利后,山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%;中共党员占总人口的1%左右,几乎村村有党员。这反映出

A.革命工作的重心开始转移

B.工农武装割据局面已经形成

C.统一战线范围进一步扩大

D.国共力量对比变化趋势加强

24.1948年10月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是

A.推动土地改革进一步深入

B.为工作重心的转移做准备

C.重视科学和文化以推进工业化建设

D.提高执政能力以发展社会主义生产

25.下图是反映新民主主义革命时期重大历史事件的示意图。符合历史发展进程的时序是

A.①④③②

B.③①②④

C.②④③①

D.③②④①

二、非选择题:本题共3小题,第26题14分,第27题15分,第28题21分,共50分。

26.阅读下面材料回答问题

“舍会山协议”

1937年12月,陈毅来到舍会山(位于安徽和江西交界处),传达中共中央决议,随后国共双方经协商达成了舍会山协议。以下是某纪念馆关于此协议内容的展板:

舍会山协议

国民党当局停止向游击队进攻,撤退在根据地周围的一切驻军。准许游击队派人联络各地红军人员。红军人员过境应通行无阻。

国民党当局解除“移民并村”的封锁,恢复群众生产自由。

释放一切政治犯。

红军游击队停止打土豪,停止对当局的敌对行动。全部给养可以自由买卖。

结合所学,为展板内容撰写一份解说词。(14分)

(要求:多角度提取信息,分析全面,解释合理,不少于150字)

.

27.(15分)民国时期,政府支持大学创作校歌,大学校歌作为大学精神的载体弦歌不断,

吟唱至今。阅读材料,回答问题。

大学名称

创作时间

校歌内容(部分)

南京高等师范学校

1916年

大哉一诚天下动,如鼎三足兮,曰知、曰仁、曰勇……

南开大学

1919年

……美哉大仁,智勇真纯,以铸以陶,文质彬彬……

清华大学

1921年

……左图右史,邺架巍巍,致知穷理,学古探微。新旧合冶,殊途同归,肴核仁义,闻道日肥。……器识其先,

复旦大学

1925年

复旦复旦旦复旦,巍巍学府文章焕,学术独立思想自由,政罗教网无羁绊……

浙江大学

1938年

……昔言求是,实启尔求真……尚亨于野,无吝于宗。树我邦国,天下来同……

国立艺术专科学校

1938年

我们以热血润色河山,不使河山遭蹂躏;我们以热情讴歌民族,不使民族受欺凌。建筑坚强的城堡,

国立西南联合大学

1938年

……千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

——摘编自《江汉大学学报》(第27卷第1期)

根据材料,概括民国时期大学校歌体现的时代精神,并选择其中一种进行合理的解释。

28.(21分)图2、图3、图4是中国近代三个历史时期(1860—1894年,1901—1914年,1937—1945年)中国境内新建近代工业的空间分布示意图。阅读材料,回答问题。

图1

图2

图3

(备注:核密度呈现的是被分析对象在一定时空范围内的集聚程度)

——据刘静等《中国近代城市工业时空演变分析》

分别提取图1、图2、图3的近代工业分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。(21分)

高三年级历史学科单元过关检测(一)参考答案

2021.9.10

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

C

A

C

B

B

C

C

C

A

C

题号

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

B

D

C

B

A

C

B

D

D

A

题号

21

22

23

24

25

答案

D

A

D

B

C

26.参考答案示例:

1937年,卢沟桥事变发生后,国共实现二次合作,共同抗日。1937年12月,陈毅向江南红军传达了党中央关于国共合作、共同抗日的方针政策。随后江南红军与国民党达成此停战协议。(4分)

根据协议,当地国共双方结束对峙,停止内战;国民党取消对红军的经济封锁;共产党停止在农村的土地革命。(6分)

此协议的签订落实了抗日民族统一战线的方针,实现了这一地区的国共合作,为红军游击队改编为新四军创造了条件。(4分)

27.【解析】第一小问时代精神,据材料“曰知、曰仁、曰勇”“美哉大仁”得出民国时期大学校歌折射出崇尚传统;据材料“不使民族受欺凌”“驱除仇寇”得出救亡;据材料“学术独立思想自由”“求是,实启尔求真”得出启蒙的时代精神。第二小问解释,结合所学,分别从崇尚传统、救亡和启蒙等几个角度回答即可。

示例一:崇尚传统。据材料“民国时期”“民族受欺凌”结合所学得出近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型,知识分子在传统中发掘优秀文化,不断探索救国救民的道路。,据材料“南开大学”“浙江大学”结合所学得出民国时期,大学校歌多采用古典诗词的形式,据材料“一诚天下动”“曰知、曰仁、曰勇”结合所学得出南京高等师范学校倡导诚信、智仁勇,据材料“美哉大仁”“文质彬彬”结合所学得出南开大学倡导儒家君子形象,据材料“致知穷理,学古探微”“肴核仁义,闻道日肥”结合所学得出清华大学倡导立德立言,凸显传承儒家文化,

崇尚传统精神,有助于提升学生的文化底蕴和道德修养,据材料“民国时期”“大学校歌作为大学精神的载体”结合所学得出,民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生,增强文化自信的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。

示例二:崇尚传统。据材料“民国时期”“民族受欺凌”结合所学得出近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型,知识分子在传统中发掘优秀文化,不断探索救国救民的道路。据材料“不使民族受欺凌”“待驱除仇寇,复神京”结合所学得出国立艺术专科学校、国立西南联合大学校歌倡导“国家兴亡,匹夫有责”,体现了勇于担当的历史责任和保家卫国的爱国精神、民族精神,激励学生勿忘国耻、自强不息。据材料“民国时期”“大学校歌作为大学精神的载体”结合所学得出,民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生,增强文化自信的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。

示例三:崇尚传统。据材料“民国时期”“民族受欺凌”结合所学得出近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型,知识分子在传统中发掘优秀文化,不断探索救国救民的道路。据材料“学术独立思想自由”“言求是……求真”结合所学得出,复旦大学倡导学术、思想自由,浙江大学弘扬民主科学精神,有助于推动学生追求进步、与时俱进。据材料“民国时期”“大学校歌作为大学精神的载体”结合所学得出,民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生,增强文化自信的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。

【答案】答案示例一:

民国时期大学校歌折射出崇尚传统、救亡和启蒙的时代精神。(3分)

民国时期大学校歌折射出崇尚传统的时代精神。(1分)

近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型,知识分子在传统中发掘优秀文化,不断探索救国救民的道路。民国时期,大学校歌多采用古典诗词的形式,南京高等师范学校倡导诚信、智仁勇,南开大学倡导儒家君子形象,清华大学倡导立德立言,凸显传承儒家文化,

崇尚传统精神,有助于提升学生的文化底蕴和道德修养。(9分)

民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生,增强文化自信的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。(2分)

答案示例二:

民国时期大学校歌折射出崇尚传统、救亡和启蒙的时代精神。

民国时期大学校歌折射出救亡的时代精神。

近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型,抗战时期知识分子不断探索救国救民的道路。国立艺术专科学校、国立西南联合大学校歌倡导“国家兴亡,匹夫有责”,体现了勇于担当的历史责任和保家卫国的爱国精神、民族精神,激励学生勿忘国耻、自强不息。

民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生,增强民族自信心的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。

答案示例三:

民国时期大学校歌折射出崇尚传统、救亡和启蒙的时代精神。

民国时期大学校歌折射出启蒙的时代精神。

近代中国,内有政局动荡,外有列强侵略,民族危机深重。西学东渐,社会从传统向近代转型。新文化运动和五四运动时期,知识分子宣扬民主启蒙,不断探索救国救民的道路。复旦大学倡导学术、思想自由,浙江大学弘扬民主科学精神,有助于推动学生追求进步、与时俱进。

民国时期的大学校歌体现的时代精神是当时中国特定历史条件下的产物,具有激励教化学生的作用,为当今的大学精神文明建设提供借鉴。

28.【解析】先指出图中工业分布区域,结合所学分析原因,说明与其相对应的历史时期。据图1信息可知,新建工业主要分布在西部、西南内陆及东北地区。西部、西南内陆与抗日战争时期民族工业大量内迁有关;东北地区是因为日本加强对沦陷区的经济掠夺,并力图将我国东北地区打造为重工业和军事工业基地,据此判定图1为1937—1945年;据图2信息可知,新建工业主要分布在东北、华北、长江沿线等沿海、沿江区域,并向内地扩展,总体发展迅速。结合时代背景可知,20世纪初列强加强对华资本输出,以及清末新政鼓励发展近代工业、辛亥革命后南京临时政府的经济政策、群众性反帝爱国运动推动、一战爆发后列强放松对华经济侵略等因素影响下,近代民族工业快速发展,据此判定图2为1901—1914年;据图3信息可知,新建工业集中分布在华北、东南沿海和长江沿线区域,内陆各地散布,整体数量不多。结合时代背景可知,19世纪60年代后伴随长江沿线一些城市被迫开埠,新式工业逐渐向这一区域扩散,民族工业在一些沿海通商口岸城市逐渐兴起,洋务运动期间各地陆续创办一批近代工业企业,据此判定图3为1860—1894年。

【答案】图1:新建工业主要分布在西部、西南内陆及东北地区。(2分)这与抗日战争时期民族工业大量内迁、日本加强对沦陷区的经济掠夺,并力图将我国东北地区打造为重工业和军事工业基地等状况相吻合。(4分)据此判定图1为1937-1945年。(1分)

图2:新建工业主要分布在东北、华北、长江沿线等沿海、沿江区域,并向内地扩展,总体发展迅速。(2分)这与20世纪初列强加强对华资本输出,以及清末新政鼓励发展近代工业、辛亥革命后南京临时政府的经济政策、群众性反帝爱国运动推动、一战爆发后列强放松对华经济侵略等因素影响下,近代民族工业快速发展的状况相吻合。(以上因素至少答出其中两条)(4分)据此判定图2为1901—1914年。(1分)

图3:新建工业集中分布在华北、东南沿海和长江沿线区域,内陆各地散布,整体数量不多。(2分)这与19世纪60年代后伴随长江沿线一些城市被迫开埠,新式工业逐渐向这一区域扩散,民族工业在一些沿海通商口岸城市逐渐兴起,洋务运动期间各地陆续创办一批近代工业企业等状况相吻合。(以上因素至少答出其中两条)(4分)据此判定图3为1860—1894年。(1分)

同课章节目录