第12课 水陆交通的变迁 课件

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第五单元

交通与社会变迁

了解古代的路、桥建设及主要交通工具;

认识新航路开辟和工业革命对促进交通进步的作用。

课标

第12课 水陆交通的变迁

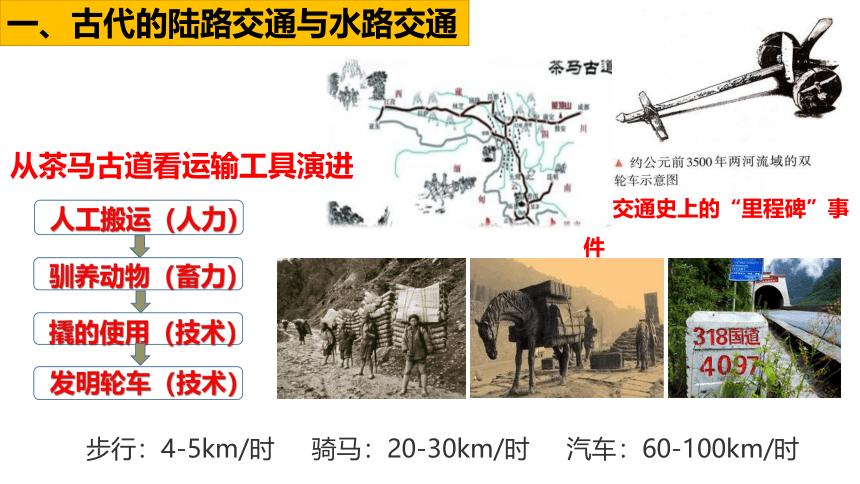

从茶马古道看运输工具演进

人工搬运(人力)

驯养动物(畜力)

撬的使用(技术)

发明轮车(技术)

交通史上的“里程碑”事件

一、古代的陆路交通与水路交通

步行:4-5km/时

骑马:20-30km/时

汽车:60-100km/时

古代交通产生和发展的原因:

(1)原始人在自然界中习惯性的足迹就形成了“路”;

(2)人类转向定居生活后,以住地为中心的交通进一步发展;

(3)生产的发展推动了人工道路的铺设。

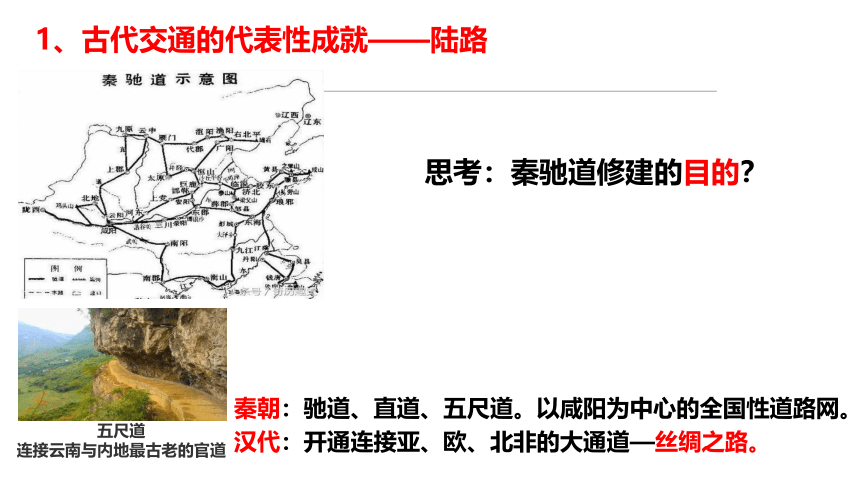

1、古代交通的代表性成就——陆路

罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成“条条大路通罗马”的盛况。

秦朝:驰道、直道、五尺道。以咸阳为中心的全国性道路网。

汉代:开通连接亚、欧、北非的大通道—丝绸之路。

思考:秦驰道修建的目的?

五尺道

连接云南与内地最古老的官道

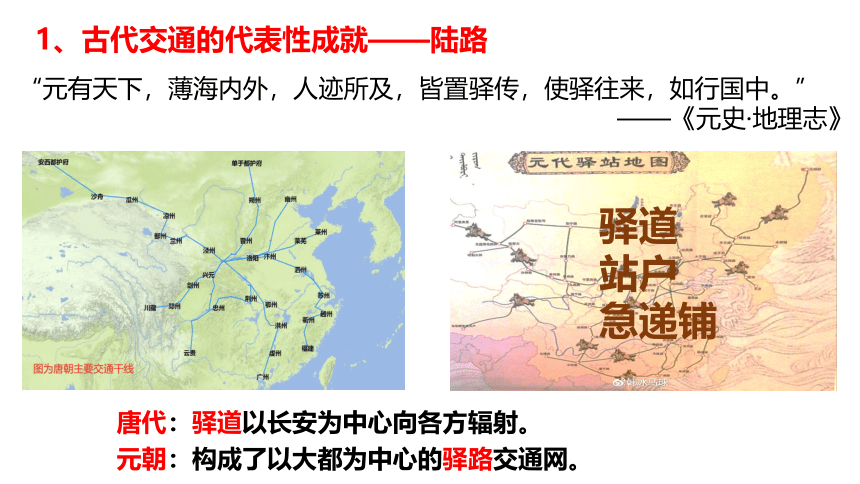

1、古代交通的代表性成就——陆路

唐代:驿道以长安为中心向各方辐射。

元朝:构成了以大都为中心的驿路交通网。

驿道

站户

急递铺

“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。”

——《元史·地理志》

1、古代交通的代表性成就——陆路

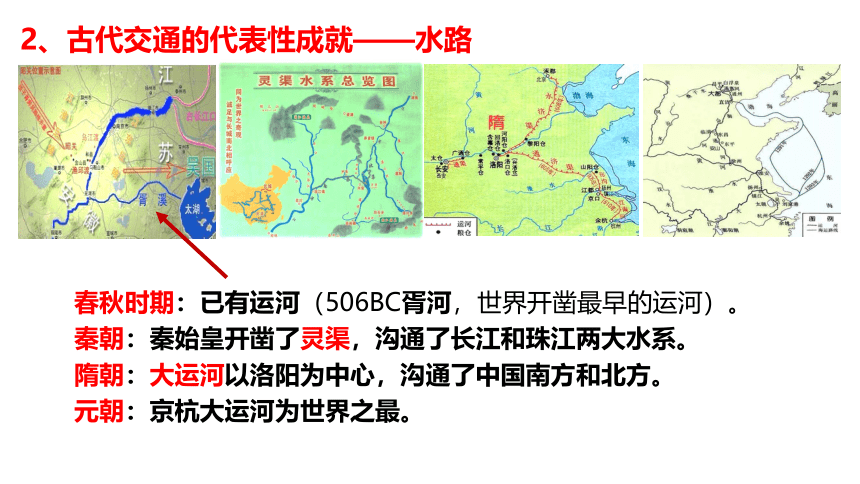

2、古代交通的代表性成就——水路

春秋时期:已有运河(506BC胥河,世界开凿最早的运河)。

秦朝:秦始皇开凿了灵渠,沟通了长江和珠江两大水系。

隋朝:大运河以洛阳为中心,沟通了中国南方和北方。

元朝:京杭大运河为世界之最。

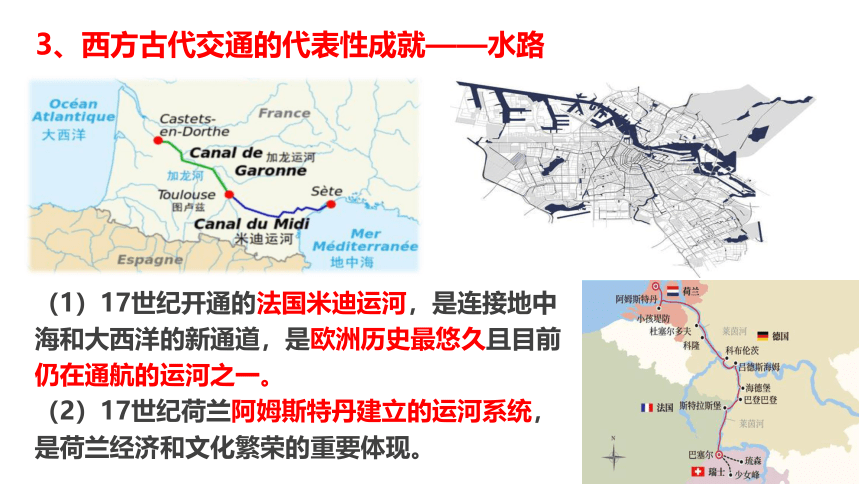

3、西方古代交通的代表性成就——水路

(1)17世纪开通的法国米迪运河,是连接地中海和大西洋的新通道,是欧洲历史最悠久且目前仍在通航的运河之一。

(2)17世纪荷兰阿姆斯特丹建立的运河系统,是荷兰经济和文化繁荣的重要体现。

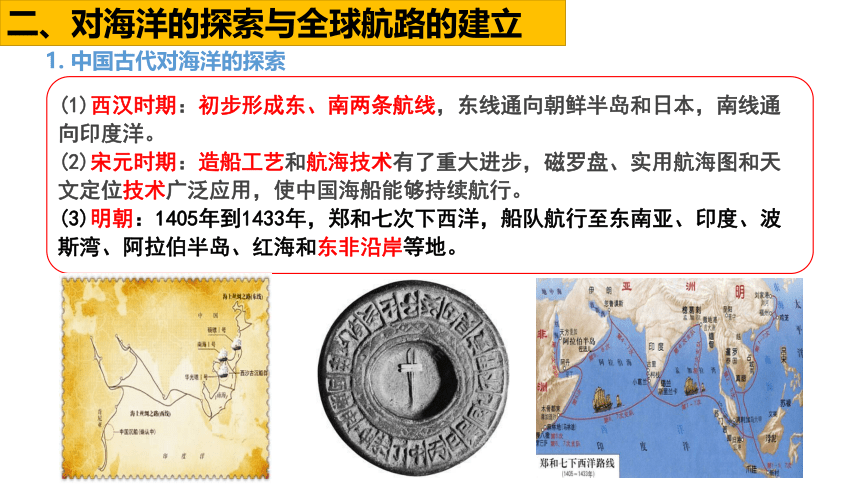

(1)西汉时期:初步形成东、南两条航线,东线通向朝鲜半岛和日本,南线通向印度洋。

(2)宋元时期:造船工艺和航海技术有了重大进步,磁罗盘、实用航海图和天文定位技术广泛应用,使中国海船能够持续航行。

(3)明朝:1405年到1433年,郑和七次下西洋,船队航行至东南亚、印度、波斯湾、阿拉伯半岛、红海和东非沿岸等地。

1.

中国古代对海洋的探索

二、对海洋的探索与全球航路的建立

【课堂探究】

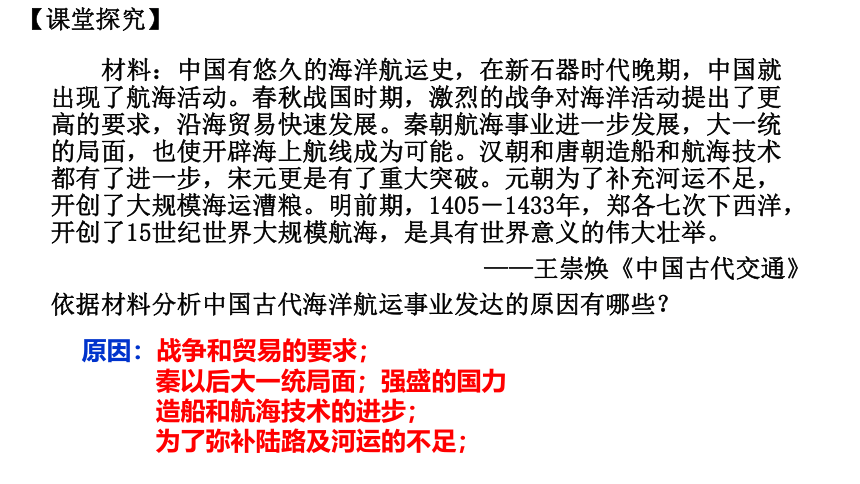

材料:中国有悠久的海洋航运史,在新石器时代晚期,中国就出现了航海活动。春秋战国时期,激烈的战争对海洋活动提出了更高的要求,沿海贸易快速发展。秦朝航海事业进一步发展,大一统的局面,也使开辟海上航线成为可能。汉朝和唐朝造船和航海技术都有了进一步,宋元更是有了重大突破。元朝为了补充河运不足,开创了大规模海运漕粮。明前期,1405-1433年,郑各七次下西洋,开创了15世纪世界大规模航海,是具有世界意义的伟大壮举。

——王崇焕《中国古代交通》

依据材料分析中国古代海洋航运事业发达的原因有哪些?

原因:战争和贸易的要求;

秦以后大一统局面;强盛的国力

造船和航海技术的进步;

为了弥补陆路及河运的不足;

2.

古代世界其他地区对海洋的探索

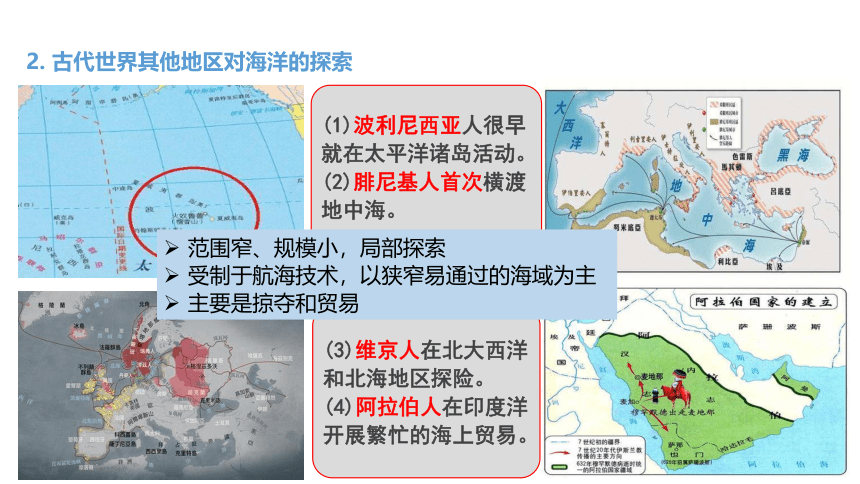

(1)波利尼西亚人很早就在太平洋诸岛活动。

(2)腓尼基人首次横渡地中海。

(3)维京人在北大西洋和北海地区探险。

(4)阿拉伯人在印度洋开展繁忙的海上贸易。

范围窄、规模小,局部探索

受制于航海技术,以狭窄易通过的海域为主

主要是掠夺和贸易

13-14世纪亚欧商路

15世纪以来新航路开辟示意图

全球海陆大通,环球交通网络逐渐建立;

加强了世界各地的联系,世界逐渐成为关系密切的整体。

以欧洲为中心的世界市场雏形开始出现。

3.

近代以来世界各地对海洋的探索

(1)新航路开辟

3.

近代以来世界各地对海洋的探索

①1869年开通的苏伊士运河连接了红海和地中海,成为西欧和南亚、东亚之间最近、最直接的水上通道。

②1914年巴拿马运河通航,极大地缩短了大西洋和太平洋之间的航行距离。

(2)开通运河

1.铁路交通

(1)工业革命引发了交通的变革,1814年,斯蒂芬森改进了蒸汽机车。

(2)19世纪上半期,在英国带动下,欧美各国纷纷修建铁路网,铁路成为陆路交通的主干,带动了机器制造业、钢铁业、建筑业等行业的大发展。人类步入铁路时代。

斯蒂芬森与火箭号火车机车

三、工业革命与交通的发展

①唐胥铁路:1881年建成,这是中国人在自己国土上修建的第一条实用铁路。

②京张铁路:1909年竣工,是中国人自行设计和施工的第一条铁路干线,由詹天佑主持修建。他设计的“人”字形路轨,解决了铁路的陡坡问题。

淞沪铁路——中国最早营运的铁路(1876年)

2.航运

1807年,美国人富尔顿发明了汽船。

1812年英国人制造的汽船试航成功。

蒸汽机以及后来的内燃机逐渐成为驱动船舶的主要动力,吨位大、速度快、航距远的轮船出现了。

19世纪20年代,西方的轮船开到中国。

19世纪60年代中期,中国人建造的蒸汽动力轮船“黄鹄号”试航成功,揭开了中国近代造船工业的序幕。

1872年,官督商办的轮船招商局在上海正式成立,成为中国近代航运史上的里程碑。

3.自行车、汽车

卡尔本茨

奔驰1号

1885年

18世纪末,法国人西夫拉克发明了最早的自行车。

1817年,德国人德莱斯在法国巴黎发明了带车把的木制两轮自行车。

1887年,英国人劳森完成了链条驱动自行车的设计。同年,英国人邓鲁普研制出了充气轮胎。从此,自行车技术也完成了向商业化的转化,批量生产并投入市场。

19世纪80年代,德国人发明了汽车。但在20世纪之前,汽车还不够普及。

秦朝“车同轨”政策和道路建设,提高了国家的行政效率,加强了中央集权,促进不同地区的经济往来,具有深远的影响

(1)交通的改进,加强了各地的沟通,促进了政治、经济和文化发展

四、交通与社会变迁

清江浦因京杭大运河的疏通而崛起,又因漕运路线的改变和津浦铁路的开通而衰落。京汉和陇海两大铁路开通后,郑州发展态势超越了洛阳与开封两大古都。

美国的伊利运河将纽约与五大湖和中西部地区联系起来,推动纽约发展成为国际化商贸中心。通海运河的建成,使曼彻斯特迅速成为英国最重要的港口之一

(2)交通的改变影响了城市的发展

中国古代的邮驿主要是为官方服务的;明朝出现了民间通信机构民信局;1878年,天津海关书信馆对公众开放邮寄业务;1897年创办的大清邮政官局,是近代中国国家邮政的开端;电报、电话也在晚清时传入中国

(3)交通的改善方便了物品传递和信息交流

【课堂小结】

课堂检测

1.发现于美索不达米亚地区的乌鲁克文化泥板上的象形文字——车,以及在这一地区还发现了描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型,距今都有5000年左右。这一发现

( )

A.说明中国的牛车是从两河流域传来的

B.有力地证明了两河流域文明发明了轮车

C.说明车是古代主要交通工具和军事装备

D.证明象形文字是世界上最早的文字

B

2.1666年,法国国王路易十四授权皮埃尔·保罗·德里凯建设这条被誉为17世纪最宏大的土木工程项目之一的运河,目的是“通过避开直布罗陀海峡、海盗和西班牙国王的船队,促进贸易的繁荣”。这一“最宏大的土木工程”是

( )

A.米迪运河

B.苏伊士运河

C.通海运河

D.巴拿马运河

A

3.(2021山东泰安宁阳四中高二月考)新航路的开辟使得海洋与大陆之间的天然屏障被逾越,世界各地、各个民族、各种文明之间彼此相对隔绝的状态被打破,横跨大洋的贸易往来使世界市场初露端倪。互通有无的商品流通和日益频繁的人员交往促进了文化的交流和发展。这反映开辟新航路的影响是

( )

A.世界开始连成一个整体

B.非洲丧失了大量劳动力

C.欧洲贸易中心发生转移

D.亚洲经济得到迅速发展

A

4.(2021四川遂宁高二期中)1872年俄国出兵侵占我国伊犁,李鸿章借机提出改“土车为铁路”的主张,指出俄国侵占伊犁,“我军万难远役”,如果不修铁路,新疆等西北边境就无法运兵。而且英国垂涎云南、四川,如果中国自己开采煤矿、修建铁路,则列强将有所收敛。材料表明李鸿章主张修建铁路是为了

( )

A.抵御列强经济、军事侵略

B.镇压太平天国,维护清朝统治

C.解决举办洋务的运输问题

D.利用西方文明来挽救清王朝

A

5.近代以前的清江浦“舟车鳞集,冠盖喧阗,两河市肆,栉比数十里不绝”;到清末民初,“自海道开通,河运失效,商业遂一落千丈。津浦铁路通车后,出此途者益鲜”“昔之都会遂成下邑”。据此推断

( )

A.外来侵略导致清江浦衰落

B.清江浦兴盛衰落源于交通

C.清江浦曾经是繁华的都市

D.政府政策影响着城市经济

B

阅读材料,完成下列要求。

材料 秦始皇时代,中央政府以极大的决心建立全国的交通道路网。凭借统一国家强大的组织力和雄厚的财政实力,秦朝很快建立起以公路交通为主,辅以运河运输的交通体系。在六国自身交通体系的基础上,这一体系呈现出统一、静态、闭合的特点。与秦帝国修建道路以维护自身统治不同,罗马修筑道路与其大规模的对外侵略战争有直接关系,通过在战争中大肆掠夺,罗马积累了大量财富,这又为修筑道路提供了充分的财力支持。最后罗马帝国形成了以地中海海运为主动脉、以公路交通为血管的交通体系,呈现出囊括性、开放性的特征。

——摘编自牛秋实、葛臻明《秦汉帝国与罗马

帝国的交通及社会比较研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括秦帝国与罗马帝国交通体系的不同点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析交通事业的发展与社会文明进步间的关系。

.答案 (1)不同点:秦以维护统治为目的,罗马与对外侵略相联系;秦以公路为主、运河为辅,罗马以海运为主、公路为辅;秦交通体系呈现闭合的特点,罗马交通体系呈现开放的特点。

(2)关系:交通事业的发展为社会文明的进步提供必要的基础;文明的进步是交通事业发展的积极因素。

第五单元

交通与社会变迁

了解古代的路、桥建设及主要交通工具;

认识新航路开辟和工业革命对促进交通进步的作用。

课标

第12课 水陆交通的变迁

从茶马古道看运输工具演进

人工搬运(人力)

驯养动物(畜力)

撬的使用(技术)

发明轮车(技术)

交通史上的“里程碑”事件

一、古代的陆路交通与水路交通

步行:4-5km/时

骑马:20-30km/时

汽车:60-100km/时

古代交通产生和发展的原因:

(1)原始人在自然界中习惯性的足迹就形成了“路”;

(2)人类转向定居生活后,以住地为中心的交通进一步发展;

(3)生产的发展推动了人工道路的铺设。

1、古代交通的代表性成就——陆路

罗马帝国的道路把罗马和各行省连接起来,形成“条条大路通罗马”的盛况。

秦朝:驰道、直道、五尺道。以咸阳为中心的全国性道路网。

汉代:开通连接亚、欧、北非的大通道—丝绸之路。

思考:秦驰道修建的目的?

五尺道

连接云南与内地最古老的官道

1、古代交通的代表性成就——陆路

唐代:驿道以长安为中心向各方辐射。

元朝:构成了以大都为中心的驿路交通网。

驿道

站户

急递铺

“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。”

——《元史·地理志》

1、古代交通的代表性成就——陆路

2、古代交通的代表性成就——水路

春秋时期:已有运河(506BC胥河,世界开凿最早的运河)。

秦朝:秦始皇开凿了灵渠,沟通了长江和珠江两大水系。

隋朝:大运河以洛阳为中心,沟通了中国南方和北方。

元朝:京杭大运河为世界之最。

3、西方古代交通的代表性成就——水路

(1)17世纪开通的法国米迪运河,是连接地中海和大西洋的新通道,是欧洲历史最悠久且目前仍在通航的运河之一。

(2)17世纪荷兰阿姆斯特丹建立的运河系统,是荷兰经济和文化繁荣的重要体现。

(1)西汉时期:初步形成东、南两条航线,东线通向朝鲜半岛和日本,南线通向印度洋。

(2)宋元时期:造船工艺和航海技术有了重大进步,磁罗盘、实用航海图和天文定位技术广泛应用,使中国海船能够持续航行。

(3)明朝:1405年到1433年,郑和七次下西洋,船队航行至东南亚、印度、波斯湾、阿拉伯半岛、红海和东非沿岸等地。

1.

中国古代对海洋的探索

二、对海洋的探索与全球航路的建立

【课堂探究】

材料:中国有悠久的海洋航运史,在新石器时代晚期,中国就出现了航海活动。春秋战国时期,激烈的战争对海洋活动提出了更高的要求,沿海贸易快速发展。秦朝航海事业进一步发展,大一统的局面,也使开辟海上航线成为可能。汉朝和唐朝造船和航海技术都有了进一步,宋元更是有了重大突破。元朝为了补充河运不足,开创了大规模海运漕粮。明前期,1405-1433年,郑各七次下西洋,开创了15世纪世界大规模航海,是具有世界意义的伟大壮举。

——王崇焕《中国古代交通》

依据材料分析中国古代海洋航运事业发达的原因有哪些?

原因:战争和贸易的要求;

秦以后大一统局面;强盛的国力

造船和航海技术的进步;

为了弥补陆路及河运的不足;

2.

古代世界其他地区对海洋的探索

(1)波利尼西亚人很早就在太平洋诸岛活动。

(2)腓尼基人首次横渡地中海。

(3)维京人在北大西洋和北海地区探险。

(4)阿拉伯人在印度洋开展繁忙的海上贸易。

范围窄、规模小,局部探索

受制于航海技术,以狭窄易通过的海域为主

主要是掠夺和贸易

13-14世纪亚欧商路

15世纪以来新航路开辟示意图

全球海陆大通,环球交通网络逐渐建立;

加强了世界各地的联系,世界逐渐成为关系密切的整体。

以欧洲为中心的世界市场雏形开始出现。

3.

近代以来世界各地对海洋的探索

(1)新航路开辟

3.

近代以来世界各地对海洋的探索

①1869年开通的苏伊士运河连接了红海和地中海,成为西欧和南亚、东亚之间最近、最直接的水上通道。

②1914年巴拿马运河通航,极大地缩短了大西洋和太平洋之间的航行距离。

(2)开通运河

1.铁路交通

(1)工业革命引发了交通的变革,1814年,斯蒂芬森改进了蒸汽机车。

(2)19世纪上半期,在英国带动下,欧美各国纷纷修建铁路网,铁路成为陆路交通的主干,带动了机器制造业、钢铁业、建筑业等行业的大发展。人类步入铁路时代。

斯蒂芬森与火箭号火车机车

三、工业革命与交通的发展

①唐胥铁路:1881年建成,这是中国人在自己国土上修建的第一条实用铁路。

②京张铁路:1909年竣工,是中国人自行设计和施工的第一条铁路干线,由詹天佑主持修建。他设计的“人”字形路轨,解决了铁路的陡坡问题。

淞沪铁路——中国最早营运的铁路(1876年)

2.航运

1807年,美国人富尔顿发明了汽船。

1812年英国人制造的汽船试航成功。

蒸汽机以及后来的内燃机逐渐成为驱动船舶的主要动力,吨位大、速度快、航距远的轮船出现了。

19世纪20年代,西方的轮船开到中国。

19世纪60年代中期,中国人建造的蒸汽动力轮船“黄鹄号”试航成功,揭开了中国近代造船工业的序幕。

1872年,官督商办的轮船招商局在上海正式成立,成为中国近代航运史上的里程碑。

3.自行车、汽车

卡尔本茨

奔驰1号

1885年

18世纪末,法国人西夫拉克发明了最早的自行车。

1817年,德国人德莱斯在法国巴黎发明了带车把的木制两轮自行车。

1887年,英国人劳森完成了链条驱动自行车的设计。同年,英国人邓鲁普研制出了充气轮胎。从此,自行车技术也完成了向商业化的转化,批量生产并投入市场。

19世纪80年代,德国人发明了汽车。但在20世纪之前,汽车还不够普及。

秦朝“车同轨”政策和道路建设,提高了国家的行政效率,加强了中央集权,促进不同地区的经济往来,具有深远的影响

(1)交通的改进,加强了各地的沟通,促进了政治、经济和文化发展

四、交通与社会变迁

清江浦因京杭大运河的疏通而崛起,又因漕运路线的改变和津浦铁路的开通而衰落。京汉和陇海两大铁路开通后,郑州发展态势超越了洛阳与开封两大古都。

美国的伊利运河将纽约与五大湖和中西部地区联系起来,推动纽约发展成为国际化商贸中心。通海运河的建成,使曼彻斯特迅速成为英国最重要的港口之一

(2)交通的改变影响了城市的发展

中国古代的邮驿主要是为官方服务的;明朝出现了民间通信机构民信局;1878年,天津海关书信馆对公众开放邮寄业务;1897年创办的大清邮政官局,是近代中国国家邮政的开端;电报、电话也在晚清时传入中国

(3)交通的改善方便了物品传递和信息交流

【课堂小结】

课堂检测

1.发现于美索不达米亚地区的乌鲁克文化泥板上的象形文字——车,以及在这一地区还发现了描绘在彩陶钵上的双轮车图形及黏土制车模型,距今都有5000年左右。这一发现

( )

A.说明中国的牛车是从两河流域传来的

B.有力地证明了两河流域文明发明了轮车

C.说明车是古代主要交通工具和军事装备

D.证明象形文字是世界上最早的文字

B

2.1666年,法国国王路易十四授权皮埃尔·保罗·德里凯建设这条被誉为17世纪最宏大的土木工程项目之一的运河,目的是“通过避开直布罗陀海峡、海盗和西班牙国王的船队,促进贸易的繁荣”。这一“最宏大的土木工程”是

( )

A.米迪运河

B.苏伊士运河

C.通海运河

D.巴拿马运河

A

3.(2021山东泰安宁阳四中高二月考)新航路的开辟使得海洋与大陆之间的天然屏障被逾越,世界各地、各个民族、各种文明之间彼此相对隔绝的状态被打破,横跨大洋的贸易往来使世界市场初露端倪。互通有无的商品流通和日益频繁的人员交往促进了文化的交流和发展。这反映开辟新航路的影响是

( )

A.世界开始连成一个整体

B.非洲丧失了大量劳动力

C.欧洲贸易中心发生转移

D.亚洲经济得到迅速发展

A

4.(2021四川遂宁高二期中)1872年俄国出兵侵占我国伊犁,李鸿章借机提出改“土车为铁路”的主张,指出俄国侵占伊犁,“我军万难远役”,如果不修铁路,新疆等西北边境就无法运兵。而且英国垂涎云南、四川,如果中国自己开采煤矿、修建铁路,则列强将有所收敛。材料表明李鸿章主张修建铁路是为了

( )

A.抵御列强经济、军事侵略

B.镇压太平天国,维护清朝统治

C.解决举办洋务的运输问题

D.利用西方文明来挽救清王朝

A

5.近代以前的清江浦“舟车鳞集,冠盖喧阗,两河市肆,栉比数十里不绝”;到清末民初,“自海道开通,河运失效,商业遂一落千丈。津浦铁路通车后,出此途者益鲜”“昔之都会遂成下邑”。据此推断

( )

A.外来侵略导致清江浦衰落

B.清江浦兴盛衰落源于交通

C.清江浦曾经是繁华的都市

D.政府政策影响着城市经济

B

阅读材料,完成下列要求。

材料 秦始皇时代,中央政府以极大的决心建立全国的交通道路网。凭借统一国家强大的组织力和雄厚的财政实力,秦朝很快建立起以公路交通为主,辅以运河运输的交通体系。在六国自身交通体系的基础上,这一体系呈现出统一、静态、闭合的特点。与秦帝国修建道路以维护自身统治不同,罗马修筑道路与其大规模的对外侵略战争有直接关系,通过在战争中大肆掠夺,罗马积累了大量财富,这又为修筑道路提供了充分的财力支持。最后罗马帝国形成了以地中海海运为主动脉、以公路交通为血管的交通体系,呈现出囊括性、开放性的特征。

——摘编自牛秋实、葛臻明《秦汉帝国与罗马

帝国的交通及社会比较研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括秦帝国与罗马帝国交通体系的不同点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析交通事业的发展与社会文明进步间的关系。

.答案 (1)不同点:秦以维护统治为目的,罗马与对外侵略相联系;秦以公路为主、运河为辅,罗马以海运为主、公路为辅;秦交通体系呈现闭合的特点,罗马交通体系呈现开放的特点。

(2)关系:交通事业的发展为社会文明的进步提供必要的基础;文明的进步是交通事业发展的积极因素。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化