2021-2022学年统编版选择性必修中册第二单元群文阅读:6《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》课件(17张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版选择性必修中册第二单元群文阅读:6《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》课件(17张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 345.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-27 15:25:14 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

《记念刘和珍君》《为了忘却的纪念》

任务群教学:苦难与新生(一)

统编教材选择性必修(中)第二单元

1.学习中国革命传统作品,深刻认识革命传统;

2.了解旧中国人民的苦难和革命先驱的斗争历程;

3.体会中国共产党领导下的革命志士和广大群众为国家解放、民族新生而英勇奋斗的革命精神;

4.把握作品的情感、艺术手法和语言风格。

学习任务:

1.熟读本节课所选的两篇文章;

2.给两篇文章的每个章节拟写小标题;

寻找两篇文章比较阅读的着眼点。

课前准备:

情景再现:

图片说明:段祺瑞执政府向请愿民众开枪

图片说明:“左联五烈士”话剧

学生讨论:

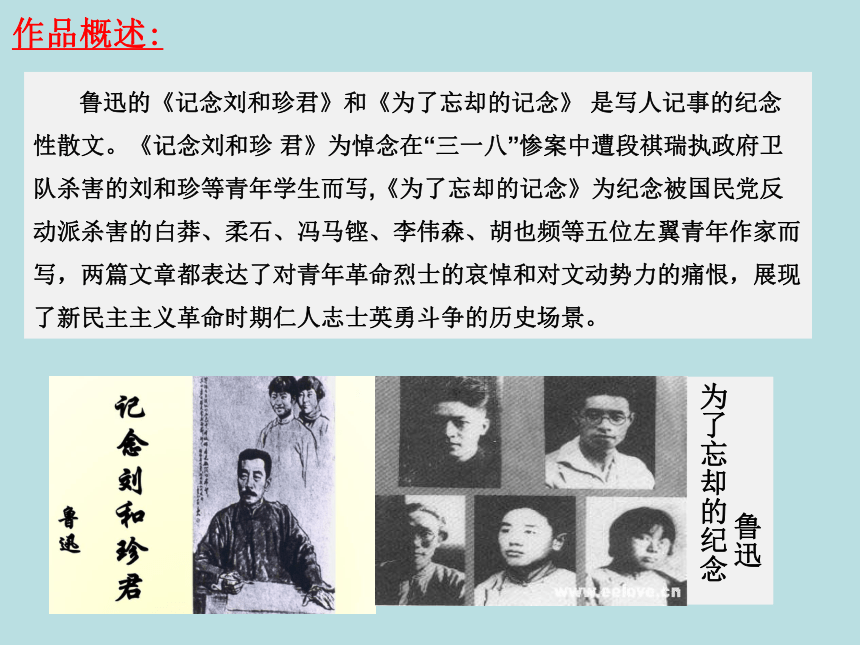

作品概述:

张岱年

鲁迅的《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》

是写人记事的纪念性散文。《记念刘和珍

君》为悼念在“三一八”惨案中遭段祺瑞执政府卫队杀害的刘和珍等青年学生而写,《为了忘却的记念》为纪念被国民党反动派杀害的白莽、柔石、冯马铿、李伟森、胡也频等五位左翼青年作家而写,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对文动势力的痛恨,展现了新民主主义革命时期仁人志士英勇斗争的历史场景。

鲁迅

为了忘却的纪念

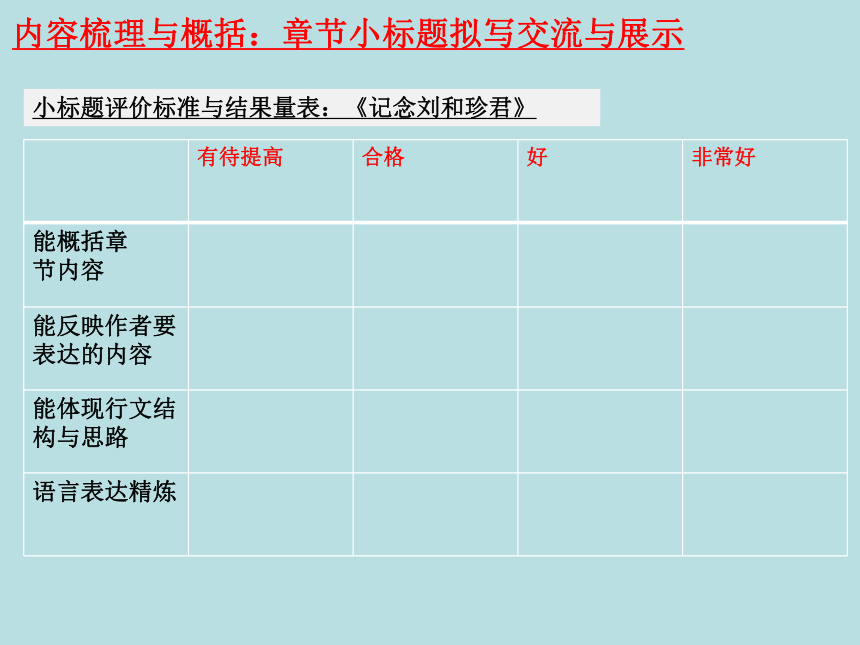

内容梳理与概括:章节小标题拟写交流与展示

有待提高

合格

好

非常好

能概括章

节内容

能反映作者要表达的内容

能体现行文结构与思路

语言表达精炼

小标题评价标准与结果量表:《记念刘和珍君》

内容梳理与概括:章节小标题拟写交流与展示

有待提高

合格

好

非常好

能概括章

节内容

能反映作者要表达的内容

能体现行文结构与思路

语言表达精炼

小标题评价标准与结果量表:《为了忘却的纪念》

可比较的角度归纳:内容、主题、结构、语言、写作手法、写作背景、写作目的、情感

寻找比较阅读角度:

分组谈论:各个小组就分配到的任务展开讨论,结合“单元研习任务二”,以批注形式展示研习结果。

研习结果展示:

合作探究:

写作背景比较

《记念刘和珍君》

1926年3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿,段祺瑞执政府竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了骇人听闻的“三·一八”惨案。刘和珍等人都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。

1927年蒋介石政变,对共产党人实行反革命军事“围剿”和文化“围剿”,白色恐怖笼罩全国。反动派捣毁进步文艺团体,查禁进步书店书刊,用残忍手段将左翼作家逮捕、拘禁至秘密处死。1931年1月17日,“左联”五位青年作家(白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频)被捕;同年2月7日,被秘密枪杀于上海龙华的特务机关淞沪警备司令部。同时,大批“左联”作家被通缉。

《为了忘却的纪念》

研习结果展示:

合作探究:

作者的思想立场比较

《记念刘和珍君》

鲁迅对刘和珍表示出极大的尊敬,给予崇高的评价,称之为“是为了中国而死的中国的青年”。

鲁迅当即悲愤地写了《中国无产阶级革命文学和前驱的血》予以反击,指出国民党刽子手是“在灭亡中的黑暗的动物”、“中国无产阶级革命文学的历史的第一页,是同志们的鲜血所记录”;又继写了《黑暗中国的文艺界的现状》《柔石小传》等深刻揭露国民党反动派的罪行。1933年2月7至8日,在柔石等烈士遇害两周年的日子里,鲁迅又写了这篇纪念文章。

《为了忘却的纪念》

研习结果展示:

合作探究:选材比较

《记念刘和珍君》

事件一:预定《莽原》杂志:要求进步、追求真理

事件二:参加师大学潮:温和善良、敢于斗争、有

责任心

事件三:徒手请愿牺牲:热忱爱国、用于牺牲

白莽(殷夫):

初见----因书结缘----端正、淳朴

又见----以文会友----敏感、爱憎分明

再见----革命同志----乐观坚定

再忆白莽----有才华的青年作家

一首译诗----坚定的革命信念

《为了忘却的纪念》

研习结果展示:

合作探究:材料精心安排的意义举例

《记念刘和珍君》

鲁迅为何要反复写“始终微笑的和蔼的刘和珍”

?

突出刘和珍的善良与温和

突出执政府的残暴和卑劣

表达对刘和珍的敬意和赞美

作者详记自己与柔石等进步作家的交往,对表达文章中心有什么作用?

详记与他们的交往,写出了他们的为人处世和革命工作情况,实际上是从侧面说明他们都是很好的青年,而国民党反动派杀害的正是这样的好青年、好作家。这就更加揭露了国民党反动派的凶恶残暴。同时,在当时的白色恐怖之下,鲁迅只有这样写才能对付国民党政府的书报检查,文章才能发表。

《为了忘却的纪念》

研习结果展示:

合作探究:文章中作者议论比较

《记念刘和珍君》

“我也早觉得有写一点东西的必要了”“可是我实在无话可说”“惨象,已使我目不忍视了:流言,尤使我耳不忍闻,我还有什么话可说呢?”

解析:无话可说中透漏出鲁迅的无奈。无话可说是因为当时的白色恐怖,人民群众的麻木的造成的。作者对政府的暴行感到无奈,愤怒到了地点,无法用语言来表达,而“不说”是假,“要说”是真。

夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起

他们,再说他们的时候的。……

解析:血的教训使作者既看到黑暗统治如夜,又看到革命之路还长,斗争还很艰巨。“不如忘却”与文章开头呼应,再次扣题。作者意识到“将来总会有记起他们,再说他们的时候的”,表明他相信烈士的血不会白流,革命终将取得胜利,这是历史的必然。这就表达了对胜利的信心,与敌斗争到底的精神。省略号表示还有许多话没有说完。

《为了忘却的纪念》

研习结果展示:

合作探究:两篇文章的相同点

1、《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》是同一作者的两篇以写人记事为主的纪念性散文。

2、两篇文章主题相近,都是为悼念革命青年而作,即题目提示的为了“记念”

3、情感相通,都赞颂了革命青年的英勇,悲痛于他们的牺牲,憎恨反动势力的残暴,表现出悲与痛、爱与恨的情感交织

4、写法相似,都善于选取零散的段勾勒人物画像,并呈现出记叙、议论、抒情三者水乳交融的特点。

研习结果展示:

合作探究:两篇文章抒情性不同的原因

两篇文章同样都带有很强的抒情性,但前者直露显豁,情浓厚炽烈,后者则内敛深沉,使用了不少曲折隐晦的笔法。

1、这是因为前者写于刘和珍遇害后第14天,作者参加刘和珍追悼会后第7天,作者处于事件的当下期,悲愤难抑,不能自已,故而抒情浓烈直露,字字血泪;后者写于五烈士遇害两周年,激烈的情感沉淀人内心深处,故而情感虽然沉痛但不激烈波动。

2、抒情的直露恣肆到曲折隐晦也和社会环境有关。20世纪30年代前期,国民党反动派倾力“围剿”革命,大肆逮捕、杀害革命群众,在白色恐怖方面,比段祺瑞执政府有过之而无不及,这也是“当时上海的报章都不敢载这件事”的主要原因,作者的革命斗争经验在某种程度上节制了他的抒情姿态。

谢谢观摩,敬请指教!

《记念刘和珍君》《为了忘却的纪念》

任务群教学:苦难与新生(一)

统编教材选择性必修(中)第二单元

1.学习中国革命传统作品,深刻认识革命传统;

2.了解旧中国人民的苦难和革命先驱的斗争历程;

3.体会中国共产党领导下的革命志士和广大群众为国家解放、民族新生而英勇奋斗的革命精神;

4.把握作品的情感、艺术手法和语言风格。

学习任务:

1.熟读本节课所选的两篇文章;

2.给两篇文章的每个章节拟写小标题;

寻找两篇文章比较阅读的着眼点。

课前准备:

情景再现:

图片说明:段祺瑞执政府向请愿民众开枪

图片说明:“左联五烈士”话剧

学生讨论:

作品概述:

张岱年

鲁迅的《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》

是写人记事的纪念性散文。《记念刘和珍

君》为悼念在“三一八”惨案中遭段祺瑞执政府卫队杀害的刘和珍等青年学生而写,《为了忘却的记念》为纪念被国民党反动派杀害的白莽、柔石、冯马铿、李伟森、胡也频等五位左翼青年作家而写,两篇文章都表达了对青年革命烈士的哀悼和对文动势力的痛恨,展现了新民主主义革命时期仁人志士英勇斗争的历史场景。

鲁迅

为了忘却的纪念

内容梳理与概括:章节小标题拟写交流与展示

有待提高

合格

好

非常好

能概括章

节内容

能反映作者要表达的内容

能体现行文结构与思路

语言表达精炼

小标题评价标准与结果量表:《记念刘和珍君》

内容梳理与概括:章节小标题拟写交流与展示

有待提高

合格

好

非常好

能概括章

节内容

能反映作者要表达的内容

能体现行文结构与思路

语言表达精炼

小标题评价标准与结果量表:《为了忘却的纪念》

可比较的角度归纳:内容、主题、结构、语言、写作手法、写作背景、写作目的、情感

寻找比较阅读角度:

分组谈论:各个小组就分配到的任务展开讨论,结合“单元研习任务二”,以批注形式展示研习结果。

研习结果展示:

合作探究:

写作背景比较

《记念刘和珍君》

1926年3月18日,北京人民为了反对帝国主义侵犯我国主权,在天安门前集会抗议,会后到执政府前请愿,段祺瑞执政府竟命令卫兵向请愿群众开枪,并用大刀铁棍追打砍杀,制造了骇人听闻的“三·一八”惨案。刘和珍等人都是在当时遇害的。鲁迅称这一天为“民国以来最黑暗的一天”。

1927年蒋介石政变,对共产党人实行反革命军事“围剿”和文化“围剿”,白色恐怖笼罩全国。反动派捣毁进步文艺团体,查禁进步书店书刊,用残忍手段将左翼作家逮捕、拘禁至秘密处死。1931年1月17日,“左联”五位青年作家(白莽、柔石、冯铿、李伟森、胡也频)被捕;同年2月7日,被秘密枪杀于上海龙华的特务机关淞沪警备司令部。同时,大批“左联”作家被通缉。

《为了忘却的纪念》

研习结果展示:

合作探究:

作者的思想立场比较

《记念刘和珍君》

鲁迅对刘和珍表示出极大的尊敬,给予崇高的评价,称之为“是为了中国而死的中国的青年”。

鲁迅当即悲愤地写了《中国无产阶级革命文学和前驱的血》予以反击,指出国民党刽子手是“在灭亡中的黑暗的动物”、“中国无产阶级革命文学的历史的第一页,是同志们的鲜血所记录”;又继写了《黑暗中国的文艺界的现状》《柔石小传》等深刻揭露国民党反动派的罪行。1933年2月7至8日,在柔石等烈士遇害两周年的日子里,鲁迅又写了这篇纪念文章。

《为了忘却的纪念》

研习结果展示:

合作探究:选材比较

《记念刘和珍君》

事件一:预定《莽原》杂志:要求进步、追求真理

事件二:参加师大学潮:温和善良、敢于斗争、有

责任心

事件三:徒手请愿牺牲:热忱爱国、用于牺牲

白莽(殷夫):

初见----因书结缘----端正、淳朴

又见----以文会友----敏感、爱憎分明

再见----革命同志----乐观坚定

再忆白莽----有才华的青年作家

一首译诗----坚定的革命信念

《为了忘却的纪念》

研习结果展示:

合作探究:材料精心安排的意义举例

《记念刘和珍君》

鲁迅为何要反复写“始终微笑的和蔼的刘和珍”

?

突出刘和珍的善良与温和

突出执政府的残暴和卑劣

表达对刘和珍的敬意和赞美

作者详记自己与柔石等进步作家的交往,对表达文章中心有什么作用?

详记与他们的交往,写出了他们的为人处世和革命工作情况,实际上是从侧面说明他们都是很好的青年,而国民党反动派杀害的正是这样的好青年、好作家。这就更加揭露了国民党反动派的凶恶残暴。同时,在当时的白色恐怖之下,鲁迅只有这样写才能对付国民党政府的书报检查,文章才能发表。

《为了忘却的纪念》

研习结果展示:

合作探究:文章中作者议论比较

《记念刘和珍君》

“我也早觉得有写一点东西的必要了”“可是我实在无话可说”“惨象,已使我目不忍视了:流言,尤使我耳不忍闻,我还有什么话可说呢?”

解析:无话可说中透漏出鲁迅的无奈。无话可说是因为当时的白色恐怖,人民群众的麻木的造成的。作者对政府的暴行感到无奈,愤怒到了地点,无法用语言来表达,而“不说”是假,“要说”是真。

夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢。但我知道,即使不是我,将来总会有记起

他们,再说他们的时候的。……

解析:血的教训使作者既看到黑暗统治如夜,又看到革命之路还长,斗争还很艰巨。“不如忘却”与文章开头呼应,再次扣题。作者意识到“将来总会有记起他们,再说他们的时候的”,表明他相信烈士的血不会白流,革命终将取得胜利,这是历史的必然。这就表达了对胜利的信心,与敌斗争到底的精神。省略号表示还有许多话没有说完。

《为了忘却的纪念》

研习结果展示:

合作探究:两篇文章的相同点

1、《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》是同一作者的两篇以写人记事为主的纪念性散文。

2、两篇文章主题相近,都是为悼念革命青年而作,即题目提示的为了“记念”

3、情感相通,都赞颂了革命青年的英勇,悲痛于他们的牺牲,憎恨反动势力的残暴,表现出悲与痛、爱与恨的情感交织

4、写法相似,都善于选取零散的段勾勒人物画像,并呈现出记叙、议论、抒情三者水乳交融的特点。

研习结果展示:

合作探究:两篇文章抒情性不同的原因

两篇文章同样都带有很强的抒情性,但前者直露显豁,情浓厚炽烈,后者则内敛深沉,使用了不少曲折隐晦的笔法。

1、这是因为前者写于刘和珍遇害后第14天,作者参加刘和珍追悼会后第7天,作者处于事件的当下期,悲愤难抑,不能自已,故而抒情浓烈直露,字字血泪;后者写于五烈士遇害两周年,激烈的情感沉淀人内心深处,故而情感虽然沉痛但不激烈波动。

2、抒情的直露恣肆到曲折隐晦也和社会环境有关。20世纪30年代前期,国民党反动派倾力“围剿”革命,大肆逮捕、杀害革命群众,在白色恐怖方面,比段祺瑞执政府有过之而无不及,这也是“当时上海的报章都不敢载这件事”的主要原因,作者的革命斗争经验在某种程度上节制了他的抒情姿态。

谢谢观摩,敬请指教!