《阿Q正传》

图片预览

文档简介

(共106张PPT)

阿Q正传

鲁迅

“ 没有伟大人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大人物而不知拥护爱戴崇仰的国家是没有希望的奴隶之邦。”

—— 郁达夫

鲁迅,中国现代伟大的文学家、思想家。原名周树人,字豫才,“鲁迅”是他1918年为《新青年》写稿时使用的笔名。

经典名著

《阿Q正传》

课 前 准 备

1、《阿Q正传》于1921年12月4日至1922年2月12日在《晨报副刊》上连载,署名为巴人。后收入第一部小说集《呐喊》。

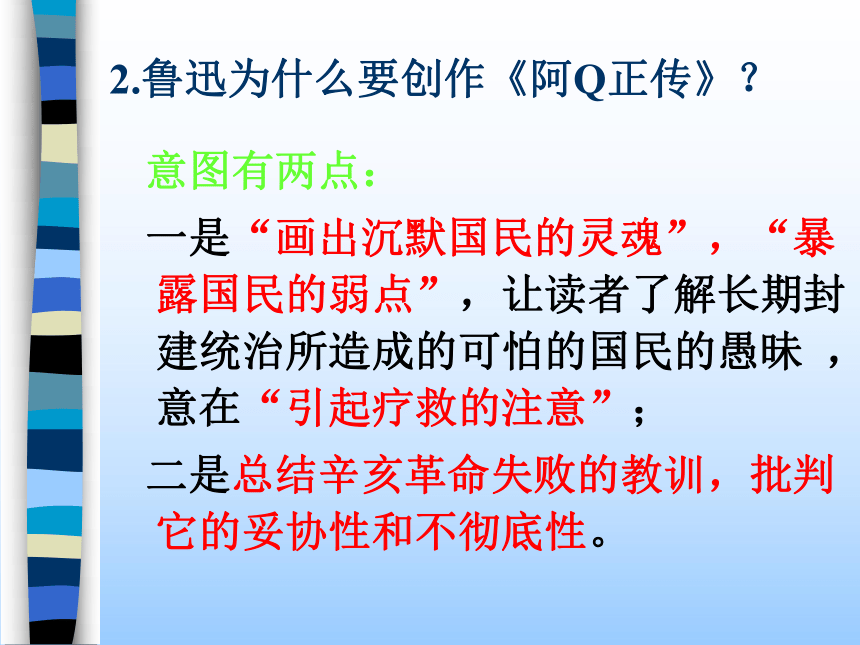

2.鲁迅为什么要创作《阿Q正传》?

意图有两点:

一是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

时代背景

《阿Q正传》写于中国共产党刚刚成立后不久。资产阶级领导的 义革命——辛亥革命,已经过去整整10年,在革命与反革命的较量中,无产阶级不断发展壮大。与此同时,新文化运动也在深入开展。“文学研究会”应运而生,挑起了“为人生的艺术”的大旗,这时的鲁迅,经过上下求索,已经摆脱了辛亥革命的失败给自己带来的苦闷和彷徨,决心甘听将令,为革命呐喊助威了 《阿Q正传》就是在这种政治氛围中产生的。鲁迅在《呐喊·自序》中曾说:我“或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时候仍不免呐喊几声”。未能忘怀于当日寂寞的悲哀,这恐怕是鲁迅创作《阿Q正传》的直接原因。

辛亥革命后,鲁迅亲眼看到,虽然革命党推翻了清朝政府,但并没摧垮反动封建势力,革命者流了血,却将袁世凯扶上了总统宝座,对敌人宽容姑息,毫不警惕,固而使一些狡诈善变的投机分子钻入革命阵营,成为新贵,惨酷屠杀革命派。这些沉痛事实,使得鲁迅对资产阶级领导的辛亥革命大失所望,他痛感资产阶级的软弱和妥协,使中国社会依然黑暗混乱,广大人民尤其农民,仍然痛苦不堪。中国的出路何在?鲁迅在 相当长的一段时间,冷静观察社会,从历史中寻求借鉴,探索中国的出路。直到1917年以后,马克思主义传入中国,鲁迅看到了黎明的曙光,所以当他为新时代呐喊时,自然会以辛亥革命为背景,以当时的事情为题材进行创作,借以总结失败的历史教训,“慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。”(见《呐喊·自序》)这大概就是鲁迅创作《阿Q正传》的真实目的了。 《阿Q正传》出版后,深受中国和世界各国人民的喜爱。现已被译成几种文字,在世界上广泛流传。

第一章 序

疏通和把握小说内容

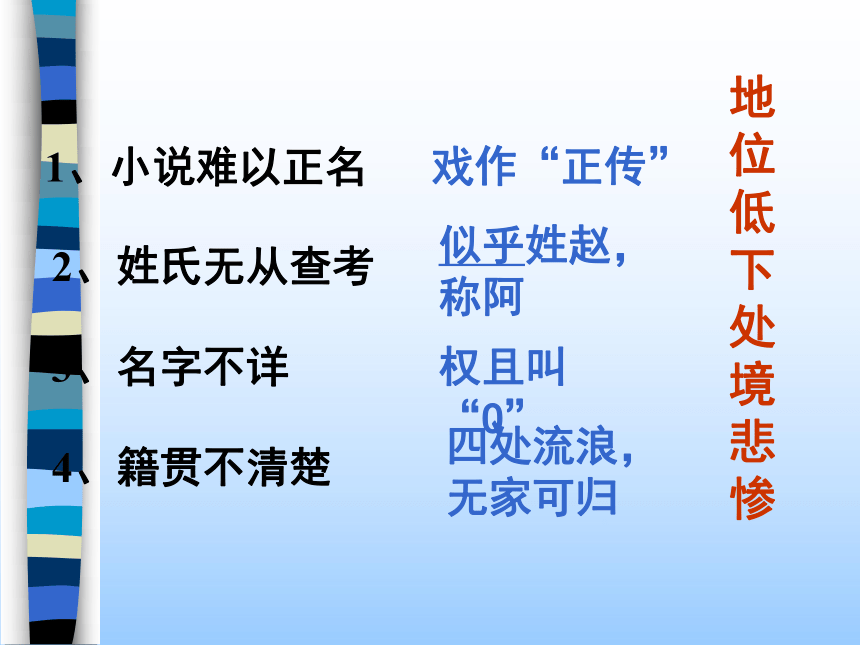

本文是为阿Q作的传记。阿Q姓什么?传记的名目很多(自传,小传,外传,列传等),鲁迅先生为什么把这篇传记写作“正传”?

姓甚名谁不详;因文体卑下,命名取自小说套话“闲话休提言归正传”。

1、小说难以正名

2、姓氏无从查考

3、名字不详

4、籍贯不清楚

戏作“正传”

似乎姓赵,称阿

权且叫“Q”

四处流浪,无家可归

地位低下

处境悲惨

第二章

优胜记略

是一个无姓无名无籍贯无行状无家无固定职业的短工;是一个地位卑微的被践踏者。

1、阿Q的社会地位

A:自己看不起别人

2、阿Q的自尊

对未庄人:全不在他眼睛里

对城里人:鄙薄他们可笑。

对赵太爷钱太爷:不表格外崇奉

B:不准别人看不起自己

忌讳别人说自己的癞疮疤

优胜记略

先前阔

见识高

真能做

光荣的癩头疮

挨打的荣耀

痛苦的转移

麻木、愚昧、落后、无赖的万劫不复的奴才相

精神胜利法乃立身法宝

第三章

续优胜略记

人物:王胡,钱大少爷,小尼姑

内容:精神胜利法

续优胜记略

怕硬篇

赵太爷的巴掌

假洋鬼子的哭丧棒

王胡的碰墙

欺人篇

调戏小尼姑

因荣耀得意

意外灭威风

轻松高兴

更轻松得意

精神胜利法乃快乐之道

精神胜利法

即对于事实上的屈辱和失败,用一种自譬自解的方法,在想象中取得精神上的满足和胜利。

具体表现:

(1)自轻自贱,自欺欺人;

(2)自尊自负,自卑无赖;

(3)比丑;

(4)受尽凌辱又凌辱别人;

(5)善于忘却。

第四章

恋爱的悲剧

被小尼姑咒骂“断子绝孙的阿Q”,于是想到“不孝有三,无后为大”。

赵太爷家唯一的女仆——吴妈

挨打,赔罪,从此不准踏进赵府的门槛。

恋爱之由:

恋爱对象:

悲剧结局:

调戏小尼姑

宗族的忧虑

女人假正经

舂米的无聊

笨拙的求爱

秀才的闷棒

屈辱的条约

地保的敲诈

恋爱的悲剧

第五章

生计问题

1.阿Q为什么出现“生计问题”?

自从恋爱的悲剧以后,未庄的女人们都躲着他,“没有人来叫他做短工,却使阿Q肚子饿。”老主顾们也不雇佣他,有事都去叫小D。 “他留心打听,才知道他们有事都去叫小D。这小D,是一个穷小子,又瘦又乏,在阿Q的眼睛里,位置是在王胡之下的,谁料这小子竟谋了他的饭碗去。 ”

2、“看的人们”就是鲁迅先生笔下的“看客”,“大约”一词说明了什么?有什么深意?

“大约”表明很可能不是劝解。鲁迅先生笔下的看客,大都是对别人的打架吵嘴煽风点火,以得到看的愉快。 看客心理,愚昧麻木。

3、一场“龙虎斗”之后,阿Q怎样解决“生计问题”?

到尼姑庵偷萝卜。

“待三个萝卜吃完时,他已经打定了进城的主意。”

生计问题

古怪的人世

断绝生路

可恨的小D

龙虎斗

不争气的肚皮

静修庵偷萝卜

畏强凌弱无赖霸 道

国民吃人的本相

第六章

从中兴到末路

中兴:从城里回来,发了大财;

末路:知道了阿Q不过是“一个不敢再偷的小偷”。

从中兴到末路

中兴的风光

末路的失意

酒店人的刮目相看

王胡的肃然起敬

妇女们的照顾生意

赵太爷的亲善巴结

得意忘形透底细

敬而远之失人心

斯亦不足畏也矣

落花流水春去也

人们愚昧无知

世态何其炎凉

第七章

革 命

革命认识:

—— 至于革命党,有的说是便在这一夜进了城,个个白盔 白甲:穿着崇祯皇帝的素。

革命缘由:

阿Q的耳朵里,本来早听到过革命党这一句话,今年又亲眼见过杀掉革命党。但他有一种不知从那里来的意见,以为革命党便是造反,造反便是与他为难,所以一向是“深恶而痛绝之”的。殊不料这却使百里闻名的举人老爷有这样怕,于是他未免也有些“神往”了,况且未庄的一群鸟男女的慌张的神情,也使阿Q更快意。

革命对象:

第一个该死的是小D和赵太爷,还有秀才,还有假洋鬼子,……留几条么?王胡本来还可留,但也不要了。……

革命目的:

要什么就是什么……

我欢喜谁就是谁。

报私仇

占财物

讨老婆

革命行动:

假洋鬼子:打 砸 抢

阿Q:有意无意(盲目)

一错愕 失了锐气 (软弱)

革命同伴:

“你不知道,他们已经来革过了!”

“谁?……”阿Q更其诧异了。

“那秀才和洋鬼子!”

1、阿Q对革命的认识模糊不清,革命的目的自私狭隘;

2、反动分子投机了革命,混迹于革命之中“假革命”。

结 论:

革

命

深恶痛绝

投降革命

要什么就是什么;欢喜谁就是谁(阿Q的革命观)

金钱、权力、女人

革命静修庵

革命的失落

被抛弃

第八章

不准革命

1、 “未庄的人心日见其安静了”,因为“革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样”,表现在哪些方面?

据传来的消息,知道革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。

2、“但未庄也不能说是无改革”,未庄有些什么样的变化?为什么?

几天之后,将辫子盘在顶上的逐渐增加起来了。

赵司晨脑后空荡荡的走来,看见的

人大嚷说,

“嚄,革命党来了!”

阿Q听到了很羡慕。

3、“不准革命”,谁不准阿Q革命?

假洋鬼子

阿Q本来对其是“深恶而痛绝之”的,为什么现在却要主动“结识”他?

秀才在假洋鬼子处讨得一块“银桃子”,大家都很惊服,阿Q感到受了冷落,于是决定“赶紧去找假洋鬼子商量”。

4、他来到钱府,看到了什么?

假洋鬼子站在院子中央,“白着眼睛讲得正起劲”:“我是性急的,所以我们见面,我总是说:洪哥!我们动手罢!他却总说道NO!——这是洋话,你们不懂的。否则早已成功了。然而这正是他做事小心的地方。他再三再四的请我上湖北,我还没有肯。谁愿意在这小县城里做事情。……”

自我吹嘘,厚颜无耻

5、洋先生不准阿Q革命,“阿Q心里便涌起了忧愁”。 “有一天,他照例的混到夜深”,遇到了谁?发生了什么事?

小D

赵家遭抢了:箱子,器具,秀才娘子的宁式床—— 全都抬走了。

6、 赵家遭抢,阿Q “越想越气” ,为什么?

白盔白甲的人明明到了,并不来打招呼,搬了许多好东西,又没有自己的份,——这全是假洋鬼子可恶,不准我造反,否则,这次何至于没有我的份呢?

阿Q越想越气,终于禁不住满心痛恨起来,毒毒的点一点头:“不准我造反,只准你造反?妈妈的假洋鬼子,——好,你造反!造反是杀头的罪名呵,我总要告一状,看你抓进县里去杀头,——满门抄斩!”

不准革命

盘辫风潮

挂银桃子

吹牛皮

决计投奔洋先生

领教“哭丧棒”

赵家遭抢

革命不成

决计告状

第九章 大团圆

2、捉拿阿Q竟然用那么多兵,作者在这用了什么手法?表现了什么用意?

夸张手法。讽刺统治者阶级表面凶恶,其实极其虚弱的反动本质 。

1、赵家遭抢了,未庄人为什么既“快意”又“恐慌”?

“快意”是因为未庄人平时虽说敬畏赵太爷,但作为被压迫者,心底里还是恨赵太爷这种压迫者,所以听说赵家遭抢,自然就“快意”;“恐慌”是因为对形势不了解,怕危及自己的财产和生命。

3、在这段对话中,老头子说“招罢”,阿Q胡里糊涂的说“我本来要……来投……”,他回答的是什么?问话的人以为是什么?

“投降革命党”

“投案自首”

4、阿Q在“民国”的公堂上行下跪之礼,你怎么看待这件事?

因为阿Q长期当奴隶,思想上早就有“见了老爷要下跪”的意识。这是他习惯性的动作,这一细节反应出统治者的愚民政策和阿Q受封建毒害之深。

5、 “画圆圈” 这一细节描写,表现了阿Q什么样的性格特征?

死爱面子,死到临头还不觉悟。

6、小说中前后多次写阿Q“睡着了”?说说其言外之意

这不仅是写他生理上的睡着了,也暗写他的麻木不仁。作者既忧虑国民在铁屋子里沉睡不醒,又希望他们被惊醒。

7、死到临头的阿Q,精神上还那么“泰然”,对此你有什么想法?

阿Q高唱着精神胜利的老调走向封建统治阶级为他设下的刑场,表现出一个十分深重而又深刻的精神悲剧。

8、结尾独写一段未庄人对阿Q被枪毙的态度来结束本文,它隐含作者的什么用意。

给读者揭示一个十分可悲的现象:社会仍是如此黑暗,国民仍是如此愚昧,中国,何时才能得救?作者既鞭挞了落后群众幸灾乐祸的心理,又抒发了自己的悲愤之情。

9、 这里的“狼”有没有什么象征意义?指什么?

“狼”象征着那些麻木的看客,不仅充当看客,也充当刽子手的帮凶,一起来“吃”掉阿Q。

10、“遗老的气味” 是什么意思?

指怀恋已经退出历史舞台的旧王朝的心理。这里指思想上又回到了清王朝。作者意在揭露老爷们的反动本质。

被 捕

被 审

被 杀

被 议

暗夜、机枪、大队兵丁、悬赏

如临大敌

下跪、画圆、愤愤、泰然、睡着了。

无师自通

大 团 圆

羞愧、二十年又是一个……

糊里糊涂

老爷号啕、群众说阿Q坏

遗老气味

总结情节线索

《阿Q正传》简介

一、序

二、优胜纪略

三、续优胜纪略

四、恋爱悲剧

五、生计问题

六、从中兴到末路

七、革命

八、不准革命

九、大团圆

交代给阿Q作传的缘起,概括阿Q的社会地位和生活环境。

重点介绍阿Q的精神胜利法

写阿Q的种种痛苦与不幸,

提示阿Q不安于现状并要

有所反抗的社会根源。

批判辛亥革命的妥协性和不彻底性

阿Q当作替死鬼被杀

人 物 形 象

阿Q性格的主要特征

精神胜利法

妄自尊大,自欺欺人 狭隘保守,盲目趋时

争强好胜,忍辱屈从 自轻自贱,心满意足

但阿Q的性格具有两面性

总括起来阿Q性格有十大方面

质朴愚昧又圆滑无赖

率真任性又正统卫道

自尊自大又自轻自贱

争强好胜又忍辱屈从

狭隘保守又盲目趋时

排斥异端又向往革命

憎恶权势又趋炎附势

蛮横霸道又懦弱卑怯

敏感禁忌又麻木健忘

不满现状又安于现状

整个国民劣根性之集大成

质朴愚昧但又圆滑无赖

阿Q靠出卖劳力聊以度日,浑浑噩噩地过日子,几乎是凭着本能劳动和生活。但另一方面,阿Q又表现出圆滑无赖。你看,“口讷的他便骂,力气小的他便打”,他偷尼姑庵的萝卜,被尼姑发现了,死皮赖脸不承认,还说:“你能叫得他答应你么 ”颇有善于应变的“圆机活法”。

自尊自大而又自轻自贱

所有未庄的居民,阿Q全不放在眼里,对赵太爷和钱太爷也不表格外的崇奉。他的名言是:“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”达到自负自傲的地步。但另一方面,阿Q又很能自轻自贱,打败了就轻易承认自己是虫豸而求饶;赌博赢来的钱被抢走,竟然自打嘴巴,用自贱的手段来消除失败的痛苦。

争强好胜但又忍辱屈从

阿Q很爱面子,处处都想胜人一筹。这种争强好胜的心理甚至发展到与别人比丑的荒唐地步。但另一方面,阿Q却处处忍辱屈从。他受尽压迫凌辱,却默默忍受着。赵太爷不准他姓赵,打了他嘴巴,他没有抗辩;地保训斥了他一番,他又谢了地保二百文酒钱;他向吴妈求爱,赵太爷趁机敲诈,剥夺了他的劳动和生活的权利,他也没有反抗的表示。

狭隘保守但又盲目趋时

阿Q自以为见识高,其实是偏狭,凡是不合未庄老例的,他都认为是错的,阿Q的逻辑是存在即合理,不容任何变革,惟祖宗成法是尚。但阿Q又善于赶时髦,进过一趟城,就鄙笑乡下人不见世面,夸耀城里连小孩也能“叉麻酱”。革命党进城,看到未庄的人将辫子盘在头上的逐渐多起来,他也学着这样做。

率真任性而又正统卫道

阿Q迫于生路参与抢劫,回未庄后毫不掩饰,坦白得可爱。他一任生理本能的需要求食求爱,不受传统道德规范的约束。可是他的思想里却样样合于圣经贤传,严守男女之大防,颇有卫道者的气概。

排斥异端而又向往革命

阿Q很有排斥异端的正气。小尼姑不合儒教,是他排斥的对象;而假洋鬼子进洋学堂,剪掉长辫子自然也是异端,因而成为他最厌恶的一个人。他对造反也是深恶痛绝之。但后来革命来了,尽管他也懂得这是杀头的罪名,是最大的异端,但看到革命对自己有利,也就想搞革命,甚至不惜去投靠他最厌恶的假洋鬼子。

憎恶权势而又趋炎附势

阿Q受欺负愤愤不平,对压迫他的权势者赵太爷之流心怀怨恨,只要有反抗报复的机会,他就会狠狠报复,因此看到赵太爷们在革命浪潮到来之际慌张的神情,他便十分快意。但在赵太爷权高势重之时,阿Q却又想攀附他。他总想能与赵家联系起来,借重赵太爷的权势来提高自己的地位。

蛮横霸道而又懦弱卑怯

阿Q欺软怕硬,在比他弱小者面前表现得十足的霸道。他被王胡打败,遭假洋鬼子的哭丧棒,就无端迁怒小尼姑;他受赵太爷的迫害,丢了生计,就把不满发泄到小D身上;革命到来,他不许小D革命。在这些弱者面前,阿Q俨然如赵太爷的威风。但在强者面前,他又十分懦弱卑怯。对于赵太爷和假洋鬼子是骂不还口、打不还手,被抓进县里的公堂,他的膝关节自然而然的宽松,便跪下去了。

敏感禁忌而又麻木健忘

阿Q对自己的弱点神经过敏,那头上的癞疮疤成了他的禁区,因而犯了禁忌症,但一面对实际的屈辱却又麻木健忘。求爱之后,刚刚挨了赵秀才大竹杠的痛打,却很快就忘了,反倒跑去看热闹。最后被把总抓进大牢,判了死刑,他仍不知死期已到,反而因圆圈画得不圆而后悔。示众时还想设法去博取观众的喝彩。真是惊人的麻木。

阿Q每当受到欺侮而不平时,总是感慨:“现在的世界太不成话,儿子打老子……”并且他也希望改变自己的现状,对革命的幻想就是阿Q改变现状的强烈愿望。但实际上他却安于现状,任凭赵太爷们的算计和迫害,他都能随遇而安。到了山穷水尽之时,他就用命运来宽慰自己,以为人生天地间,大约本来有时要抓进抓出,要游街示众,有时也未免要杀头。因而内心也就释然了,直至战胜了死亡的恐怖。

不满现状但又安于现状

阿Q形象的意义:

像阿Q这样一个穷得只剩下万万不可脱的裤子的人,尚且有“精神胜利法”自欺欺人,作为自己愚昧无知、保守落后的借口,那么其他一切境况略比阿Q好一点的人,就更有骄傲的资本,更可以满足现状、固步自封,作为反对改革的理由了。正是在这个意义上,《阿Q正传》震动了整个文坛和社会,那些穷极无聊的官僚、地主、政客,惶惶不可终日,疑心阿Q写的是自己;而被压迫被剥削的劳苦大众,从中得到警醒,得到觉悟,从而得到疗救。

阿Q本来是生活中永远的失败者,但他对失败却采取了令人难以置信的辩护和粉饰:或者“闭眼睛”,不承认自己落后与被奴役,反而沉醉于毫无根据的自尊之中;或用“忘却仇恨”和向弱者泄愤甚至自轻自贱的手段求得“满足”。当一切手段都失灵后,就自欺欺人,打自己几个嘴巴,求得“心平气和”。

他在羊面前显出狼相,在狼面前显羊相。在地主阶级和比自己强的人面前是奴才,在比自己弱的人面前是暴君。

这是中华民族觉醒振兴最严重的思想阻力之一。

1.未庄——偏僻的乡村

封建势力统治

2.农民——政治压迫、经济剥削

思想毒害、人格侮辱

安于命运、麻木顺从

互相欺侮、争斗

典 型 环 境 的 分 析

3、未庄人物等级图

第一等 :赵(老爷)、钱(老爷)

——本就是中国大姓的前两位;

白(举人)、老(把总)

——因地位而尊贵,有时连姓都

不用提, 直呼“举人老 爷”;

第二等:权贵的家眷亲属

——只明确身份就可以:

太太 少爷 少奶奶

第三等: 赵白眼 赵司晨

赵家的两个真本家;

第四等:地保 管土谷祠的老头

——有一点点权势,可以仗势欺人;

第五等:邹七嫂 吴妈

——姓氏加排名或通称,属于未庄的臣民;

第六等:王胡、阿Q 、小D等无业游民

——只有绰号或代号(王胡又在阿Q 、 小D之上,王胡还有姓,“胡”是其特 征; “阿”又比“小”大);

第七等:(等而下之的)“三权”(政权、族权、夫权)都不沾边:

小尼姑

作 品 研 读 讨 论

喜剧的外套,

悲剧的内核

(一).<<阿Q正传>>是喜剧还是悲剧

1、形状说 阿Q的圆脑袋后面拖着一条细小的辫子,其正像“Q”这个字母。Q就是以阿Q为代表的半封建半殖民地旧中国的国民的肖像画。这圆圈暗示出国民的脑袋空空、愚昧无知。

(二)、阿Q命名的含义

2、画圆说 “Q”就是阿Q临死之前被骗画押说画的那个不圆的圈儿。阿Q生怕被人笑话,使尽平生力气立志要画得圆,但是可恶的笔不听话,将要合缝的时候,手一抖就向外拖出了一笔,结果成了“Q”样。

3、时代说 阿Q一名由汉字“阿”和洋文“Q”组成,可谓中西合壁,土洋结合,这暗示阿Q这个人物是半封建半殖民地旧中国的产物,这个名字带有鲜明的时代印记和社会印痕。

4、鬼义说 日本学者丸善常喜认为:“全称为‘阿Q’的人物的名字实际上意味着‘鬼’。汉语是指幽灵或亡灵。”这个说法也颇有见地。

5、问题说 有人认为,《阿Q正传》是一部反映社会问题的问题小说。“问题”一词在英文中写作Question,其第一个字母就是“Q”,“阿Q”的“Q”就是Question的代指。

6、黔首说 有人认为,阿Q是穷苦的老百姓,百姓在秦朝被称为“黔首”。这“穷苦”和“黔首”二词的第一个注音字母都是“Q”。“阿Q”其名正说明了他的身份。

7、概括说 《阿Q正传》中说,“Q”是Quei的简化,而Quei是“桂”还是“贵”呢,就连博雅的茂才公也茫然;“阿”是非常确凿的,而它又是中国尤其南方称谓中的常用词,没有实在意义。因此阿Q其名就没有具体内容,阿Q也就不是具体的哪一个人,而是带有普遍意义的具有概括性的典型形象,正如未庄并非确指哪一个具体村庄,而是代指中国农村一样。

(三)、关于小D的命名

小D,本名是叫做小Don。在第五章“生计问题”中,阿Q因找不到事情做,觉得古怪。于是四处打听。“他留心打听,才知道他们有事都去叫小Don。这小D,是一个穷小子,又瘦又乏,在阿Q的眼睛里,位置是在王胡之下的,谁料这小子竟谋了他的饭碗去。”

这小Don的译音,按理该读作“小董”,但鲁迅先生说“他叫小同,大起来,和阿Q一样。”

为什么是小同?

1、 几天之后,他竟在钱府的照壁前遇见了小D。“仇人相见分外眼明”,阿Q便迎上去,小D也站住了。

“畜生!”阿Q怒目而视的说,嘴角上飞出唾沫来。

“我是虫豸,好么?……”小D说。

— —

然而他们都不听。阿Q进三步,小D便退三步,都站着;小D进三步,阿Q便退三步,又都站着。

2、 阿Q听到了很羡慕。他虽然早知道秀才盘辫的大新闻,但总没有想到自己可以照样做,现在看见赵司晨也如此,才有了学样的意思,定下实行的决心。他用一支竹筷将辫子盘在头顶上,迟疑多时,这才放胆的走去。

— —况且有一回看见小D,愈使他气破肚皮了。

小D也将辫子盘在头顶上了,而且也居然用一支竹筷。

3、 他忽而听得一种异样的声音,又不是爆竹。阿Q本来是爱看热闹,爱管闲事的,便在暗中直寻过去。似乎前面有些脚步声;他正听,猛然间一个人从对面逃来了。阿Q一看见,便赶紧翻身跟着逃。那人转弯,阿Q也转弯,那人站住了,阿Q也站住。他看后面并无什么,看那人便是小D。

在以上3段文本中,我们不难发现,小D在文中出现了三次,三次都是与阿Q在一起,而他所有的行为方式都与阿Q相同:1、“龙虎斗”一节,阿Q的活被小D 抢了,找小D打架,小D所说的话,所做的动作都与阿Q如出一辙。包括 “我是虫豸,好么?……”也是阿Q在前面被闲人打了之后所说过的话。2、“盘辫”一节,小D居然也盘辫,居然也用竹筷子。惹的阿Q很不高兴。3、“赵家遭抢”一节,阿Q和小D都看见了,但是谁也没声张。

结论

这样,我们就不难理解鲁迅先生为什么说“他叫小同,大起来,和阿Q一样”了 :小同其实就是大同小异的同;阿Q是有辫子的中国人,小D是剪了辫子的中国人;小D长大以后就是另一个阿Q,阿Q 在中国是不会死的。这样的命名,不仅显示了作者的匠心独运,而且加深了作品的悲剧意义。

(四)为什么把阿Q之死叫做“大团圆”?

1、阿Q既未和吴妈团圆,也没有和他想革命的愿望团圆,所以“大团圆”其实是不团圆。

2、他虽然画了个圆,却画成了Q,它总结了阿Q颠沛坎坷的一生,说明他的命运和结局都是不圆满的。

反语和双关写法

3、这是对阿Q所处时代的强烈讽刺,加重了时代的悲剧性。

4、讽刺了哪些喜欢用“才子佳人大团圆”来粉饰反动社会,鼓吹“凡事要团圆”的庸俗文人。

(五).画圆有什么深刻的含义

1、显示革命之后,知县老爷还是清朝的原官,官府依然黑暗,依然草菅人命。

2、阿Q没读过书,本来应当按手印,此处写成画圆,表明他早就被剥夺的受教育的权利。革命后,他在大堂上画圆招供,意味着为自己的生命画上了“大团圆”的句号。

3、作者在这里流露出了自己的感情:他对阿Q的麻木感到不满和焦虑,“哀其不幸,怒其不争”,是含着泪鞭挞精神胜利法的写法。

永远的民族魂—鲁迅

鲁迅分别于1923年和1926年出版《呐喊》《彷徨》两本小说集。

1928年出版散文集《朝花夕拾》;《朝花夕拾》是对生命的童年时代(“朝花”)的回忆与重提。

1927年出版散文诗《野草》。 《野草》是另一类散文,是“梦”的产物

1927年底,鲁迅定居上海,开始了他“最后十年”的生命历程,并以主要精力进行杂文创作。先后出版有 《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《集外集》等。 鲁迅曾充满自信地说:“‘中国大众的灵魂’,现在是反映在我的杂文里了。”在这个意义上,鲁迅的杂文就是一部活的现代中国人的“人史”。如果要真正了解中国的社会与历史,特别是要了解中国人,那就读读鲁迅的杂文吧。

毛泽东对鲁迅先生的评价

鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。

著名作家郁达夫

对鲁迅先生的评价

没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不 知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。因鲁迅的一死,使人自觉出了民 族的尚可以有为,也因鲁迅之一死,使人家看出了中国还是奴隶性很浓厚的半绝望的国 家。

美国著名记者、作家

史沫特莱

对鲁迅先生的评价

鲁迅是中国现代作家当中惟一具有我们

所谓“天才”的那种奇异和稀有的品格的

人。中国原有许多有才华有能力的作家,

但鲁迅是惟一天才的作家。

日本著名作家、1994年度诺贝尔文学奖获得者大江健三郎

对鲁迅先生的评价

我认为在20世纪的亚洲,也就是

在这100年间的亚洲, 最伟大的

作家就是鲁迅。

其他名人对鲁迅先生的评价

--------鲁迅,活着,是一个民族的儿子;死了,成为一个民族的魂灵!

--------读不完的鲁迅,走不完的路!

--------鲁迅 是二十一世纪中国不能淡忘的精神旗帜!

--------鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向!

--------无法忘却的鲁迅 !

阿Q正传

鲁迅

“ 没有伟大人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大人物而不知拥护爱戴崇仰的国家是没有希望的奴隶之邦。”

—— 郁达夫

鲁迅,中国现代伟大的文学家、思想家。原名周树人,字豫才,“鲁迅”是他1918年为《新青年》写稿时使用的笔名。

经典名著

《阿Q正传》

课 前 准 备

1、《阿Q正传》于1921年12月4日至1922年2月12日在《晨报副刊》上连载,署名为巴人。后收入第一部小说集《呐喊》。

2.鲁迅为什么要创作《阿Q正传》?

意图有两点:

一是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

二是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

时代背景

《阿Q正传》写于中国共产党刚刚成立后不久。资产阶级领导的 义革命——辛亥革命,已经过去整整10年,在革命与反革命的较量中,无产阶级不断发展壮大。与此同时,新文化运动也在深入开展。“文学研究会”应运而生,挑起了“为人生的艺术”的大旗,这时的鲁迅,经过上下求索,已经摆脱了辛亥革命的失败给自己带来的苦闷和彷徨,决心甘听将令,为革命呐喊助威了 《阿Q正传》就是在这种政治氛围中产生的。鲁迅在《呐喊·自序》中曾说:我“或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀罢,所以有时候仍不免呐喊几声”。未能忘怀于当日寂寞的悲哀,这恐怕是鲁迅创作《阿Q正传》的直接原因。

辛亥革命后,鲁迅亲眼看到,虽然革命党推翻了清朝政府,但并没摧垮反动封建势力,革命者流了血,却将袁世凯扶上了总统宝座,对敌人宽容姑息,毫不警惕,固而使一些狡诈善变的投机分子钻入革命阵营,成为新贵,惨酷屠杀革命派。这些沉痛事实,使得鲁迅对资产阶级领导的辛亥革命大失所望,他痛感资产阶级的软弱和妥协,使中国社会依然黑暗混乱,广大人民尤其农民,仍然痛苦不堪。中国的出路何在?鲁迅在 相当长的一段时间,冷静观察社会,从历史中寻求借鉴,探索中国的出路。直到1917年以后,马克思主义传入中国,鲁迅看到了黎明的曙光,所以当他为新时代呐喊时,自然会以辛亥革命为背景,以当时的事情为题材进行创作,借以总结失败的历史教训,“慰藉那在寂寞里奔驰的猛士,使他不惮于前驱。”(见《呐喊·自序》)这大概就是鲁迅创作《阿Q正传》的真实目的了。 《阿Q正传》出版后,深受中国和世界各国人民的喜爱。现已被译成几种文字,在世界上广泛流传。

第一章 序

疏通和把握小说内容

本文是为阿Q作的传记。阿Q姓什么?传记的名目很多(自传,小传,外传,列传等),鲁迅先生为什么把这篇传记写作“正传”?

姓甚名谁不详;因文体卑下,命名取自小说套话“闲话休提言归正传”。

1、小说难以正名

2、姓氏无从查考

3、名字不详

4、籍贯不清楚

戏作“正传”

似乎姓赵,称阿

权且叫“Q”

四处流浪,无家可归

地位低下

处境悲惨

第二章

优胜记略

是一个无姓无名无籍贯无行状无家无固定职业的短工;是一个地位卑微的被践踏者。

1、阿Q的社会地位

A:自己看不起别人

2、阿Q的自尊

对未庄人:全不在他眼睛里

对城里人:鄙薄他们可笑。

对赵太爷钱太爷:不表格外崇奉

B:不准别人看不起自己

忌讳别人说自己的癞疮疤

优胜记略

先前阔

见识高

真能做

光荣的癩头疮

挨打的荣耀

痛苦的转移

麻木、愚昧、落后、无赖的万劫不复的奴才相

精神胜利法乃立身法宝

第三章

续优胜略记

人物:王胡,钱大少爷,小尼姑

内容:精神胜利法

续优胜记略

怕硬篇

赵太爷的巴掌

假洋鬼子的哭丧棒

王胡的碰墙

欺人篇

调戏小尼姑

因荣耀得意

意外灭威风

轻松高兴

更轻松得意

精神胜利法乃快乐之道

精神胜利法

即对于事实上的屈辱和失败,用一种自譬自解的方法,在想象中取得精神上的满足和胜利。

具体表现:

(1)自轻自贱,自欺欺人;

(2)自尊自负,自卑无赖;

(3)比丑;

(4)受尽凌辱又凌辱别人;

(5)善于忘却。

第四章

恋爱的悲剧

被小尼姑咒骂“断子绝孙的阿Q”,于是想到“不孝有三,无后为大”。

赵太爷家唯一的女仆——吴妈

挨打,赔罪,从此不准踏进赵府的门槛。

恋爱之由:

恋爱对象:

悲剧结局:

调戏小尼姑

宗族的忧虑

女人假正经

舂米的无聊

笨拙的求爱

秀才的闷棒

屈辱的条约

地保的敲诈

恋爱的悲剧

第五章

生计问题

1.阿Q为什么出现“生计问题”?

自从恋爱的悲剧以后,未庄的女人们都躲着他,“没有人来叫他做短工,却使阿Q肚子饿。”老主顾们也不雇佣他,有事都去叫小D。 “他留心打听,才知道他们有事都去叫小D。这小D,是一个穷小子,又瘦又乏,在阿Q的眼睛里,位置是在王胡之下的,谁料这小子竟谋了他的饭碗去。 ”

2、“看的人们”就是鲁迅先生笔下的“看客”,“大约”一词说明了什么?有什么深意?

“大约”表明很可能不是劝解。鲁迅先生笔下的看客,大都是对别人的打架吵嘴煽风点火,以得到看的愉快。 看客心理,愚昧麻木。

3、一场“龙虎斗”之后,阿Q怎样解决“生计问题”?

到尼姑庵偷萝卜。

“待三个萝卜吃完时,他已经打定了进城的主意。”

生计问题

古怪的人世

断绝生路

可恨的小D

龙虎斗

不争气的肚皮

静修庵偷萝卜

畏强凌弱无赖霸 道

国民吃人的本相

第六章

从中兴到末路

中兴:从城里回来,发了大财;

末路:知道了阿Q不过是“一个不敢再偷的小偷”。

从中兴到末路

中兴的风光

末路的失意

酒店人的刮目相看

王胡的肃然起敬

妇女们的照顾生意

赵太爷的亲善巴结

得意忘形透底细

敬而远之失人心

斯亦不足畏也矣

落花流水春去也

人们愚昧无知

世态何其炎凉

第七章

革 命

革命认识:

—— 至于革命党,有的说是便在这一夜进了城,个个白盔 白甲:穿着崇祯皇帝的素。

革命缘由:

阿Q的耳朵里,本来早听到过革命党这一句话,今年又亲眼见过杀掉革命党。但他有一种不知从那里来的意见,以为革命党便是造反,造反便是与他为难,所以一向是“深恶而痛绝之”的。殊不料这却使百里闻名的举人老爷有这样怕,于是他未免也有些“神往”了,况且未庄的一群鸟男女的慌张的神情,也使阿Q更快意。

革命对象:

第一个该死的是小D和赵太爷,还有秀才,还有假洋鬼子,……留几条么?王胡本来还可留,但也不要了。……

革命目的:

要什么就是什么……

我欢喜谁就是谁。

报私仇

占财物

讨老婆

革命行动:

假洋鬼子:打 砸 抢

阿Q:有意无意(盲目)

一错愕 失了锐气 (软弱)

革命同伴:

“你不知道,他们已经来革过了!”

“谁?……”阿Q更其诧异了。

“那秀才和洋鬼子!”

1、阿Q对革命的认识模糊不清,革命的目的自私狭隘;

2、反动分子投机了革命,混迹于革命之中“假革命”。

结 论:

革

命

深恶痛绝

投降革命

要什么就是什么;欢喜谁就是谁(阿Q的革命观)

金钱、权力、女人

革命静修庵

革命的失落

被抛弃

第八章

不准革命

1、 “未庄的人心日见其安静了”,因为“革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样”,表现在哪些方面?

据传来的消息,知道革命党虽然进了城,倒还没有什么大异样。知县大老爷还是原官,不过改称了什么,而且举人老爷也做了什么——这些名目,未庄人都说不明白——官,带兵的也还是先前的老把总。

2、“但未庄也不能说是无改革”,未庄有些什么样的变化?为什么?

几天之后,将辫子盘在顶上的逐渐增加起来了。

赵司晨脑后空荡荡的走来,看见的

人大嚷说,

“嚄,革命党来了!”

阿Q听到了很羡慕。

3、“不准革命”,谁不准阿Q革命?

假洋鬼子

阿Q本来对其是“深恶而痛绝之”的,为什么现在却要主动“结识”他?

秀才在假洋鬼子处讨得一块“银桃子”,大家都很惊服,阿Q感到受了冷落,于是决定“赶紧去找假洋鬼子商量”。

4、他来到钱府,看到了什么?

假洋鬼子站在院子中央,“白着眼睛讲得正起劲”:“我是性急的,所以我们见面,我总是说:洪哥!我们动手罢!他却总说道NO!——这是洋话,你们不懂的。否则早已成功了。然而这正是他做事小心的地方。他再三再四的请我上湖北,我还没有肯。谁愿意在这小县城里做事情。……”

自我吹嘘,厚颜无耻

5、洋先生不准阿Q革命,“阿Q心里便涌起了忧愁”。 “有一天,他照例的混到夜深”,遇到了谁?发生了什么事?

小D

赵家遭抢了:箱子,器具,秀才娘子的宁式床—— 全都抬走了。

6、 赵家遭抢,阿Q “越想越气” ,为什么?

白盔白甲的人明明到了,并不来打招呼,搬了许多好东西,又没有自己的份,——这全是假洋鬼子可恶,不准我造反,否则,这次何至于没有我的份呢?

阿Q越想越气,终于禁不住满心痛恨起来,毒毒的点一点头:“不准我造反,只准你造反?妈妈的假洋鬼子,——好,你造反!造反是杀头的罪名呵,我总要告一状,看你抓进县里去杀头,——满门抄斩!”

不准革命

盘辫风潮

挂银桃子

吹牛皮

决计投奔洋先生

领教“哭丧棒”

赵家遭抢

革命不成

决计告状

第九章 大团圆

2、捉拿阿Q竟然用那么多兵,作者在这用了什么手法?表现了什么用意?

夸张手法。讽刺统治者阶级表面凶恶,其实极其虚弱的反动本质 。

1、赵家遭抢了,未庄人为什么既“快意”又“恐慌”?

“快意”是因为未庄人平时虽说敬畏赵太爷,但作为被压迫者,心底里还是恨赵太爷这种压迫者,所以听说赵家遭抢,自然就“快意”;“恐慌”是因为对形势不了解,怕危及自己的财产和生命。

3、在这段对话中,老头子说“招罢”,阿Q胡里糊涂的说“我本来要……来投……”,他回答的是什么?问话的人以为是什么?

“投降革命党”

“投案自首”

4、阿Q在“民国”的公堂上行下跪之礼,你怎么看待这件事?

因为阿Q长期当奴隶,思想上早就有“见了老爷要下跪”的意识。这是他习惯性的动作,这一细节反应出统治者的愚民政策和阿Q受封建毒害之深。

5、 “画圆圈” 这一细节描写,表现了阿Q什么样的性格特征?

死爱面子,死到临头还不觉悟。

6、小说中前后多次写阿Q“睡着了”?说说其言外之意

这不仅是写他生理上的睡着了,也暗写他的麻木不仁。作者既忧虑国民在铁屋子里沉睡不醒,又希望他们被惊醒。

7、死到临头的阿Q,精神上还那么“泰然”,对此你有什么想法?

阿Q高唱着精神胜利的老调走向封建统治阶级为他设下的刑场,表现出一个十分深重而又深刻的精神悲剧。

8、结尾独写一段未庄人对阿Q被枪毙的态度来结束本文,它隐含作者的什么用意。

给读者揭示一个十分可悲的现象:社会仍是如此黑暗,国民仍是如此愚昧,中国,何时才能得救?作者既鞭挞了落后群众幸灾乐祸的心理,又抒发了自己的悲愤之情。

9、 这里的“狼”有没有什么象征意义?指什么?

“狼”象征着那些麻木的看客,不仅充当看客,也充当刽子手的帮凶,一起来“吃”掉阿Q。

10、“遗老的气味” 是什么意思?

指怀恋已经退出历史舞台的旧王朝的心理。这里指思想上又回到了清王朝。作者意在揭露老爷们的反动本质。

被 捕

被 审

被 杀

被 议

暗夜、机枪、大队兵丁、悬赏

如临大敌

下跪、画圆、愤愤、泰然、睡着了。

无师自通

大 团 圆

羞愧、二十年又是一个……

糊里糊涂

老爷号啕、群众说阿Q坏

遗老气味

总结情节线索

《阿Q正传》简介

一、序

二、优胜纪略

三、续优胜纪略

四、恋爱悲剧

五、生计问题

六、从中兴到末路

七、革命

八、不准革命

九、大团圆

交代给阿Q作传的缘起,概括阿Q的社会地位和生活环境。

重点介绍阿Q的精神胜利法

写阿Q的种种痛苦与不幸,

提示阿Q不安于现状并要

有所反抗的社会根源。

批判辛亥革命的妥协性和不彻底性

阿Q当作替死鬼被杀

人 物 形 象

阿Q性格的主要特征

精神胜利法

妄自尊大,自欺欺人 狭隘保守,盲目趋时

争强好胜,忍辱屈从 自轻自贱,心满意足

但阿Q的性格具有两面性

总括起来阿Q性格有十大方面

质朴愚昧又圆滑无赖

率真任性又正统卫道

自尊自大又自轻自贱

争强好胜又忍辱屈从

狭隘保守又盲目趋时

排斥异端又向往革命

憎恶权势又趋炎附势

蛮横霸道又懦弱卑怯

敏感禁忌又麻木健忘

不满现状又安于现状

整个国民劣根性之集大成

质朴愚昧但又圆滑无赖

阿Q靠出卖劳力聊以度日,浑浑噩噩地过日子,几乎是凭着本能劳动和生活。但另一方面,阿Q又表现出圆滑无赖。你看,“口讷的他便骂,力气小的他便打”,他偷尼姑庵的萝卜,被尼姑发现了,死皮赖脸不承认,还说:“你能叫得他答应你么 ”颇有善于应变的“圆机活法”。

自尊自大而又自轻自贱

所有未庄的居民,阿Q全不放在眼里,对赵太爷和钱太爷也不表格外的崇奉。他的名言是:“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”达到自负自傲的地步。但另一方面,阿Q又很能自轻自贱,打败了就轻易承认自己是虫豸而求饶;赌博赢来的钱被抢走,竟然自打嘴巴,用自贱的手段来消除失败的痛苦。

争强好胜但又忍辱屈从

阿Q很爱面子,处处都想胜人一筹。这种争强好胜的心理甚至发展到与别人比丑的荒唐地步。但另一方面,阿Q却处处忍辱屈从。他受尽压迫凌辱,却默默忍受着。赵太爷不准他姓赵,打了他嘴巴,他没有抗辩;地保训斥了他一番,他又谢了地保二百文酒钱;他向吴妈求爱,赵太爷趁机敲诈,剥夺了他的劳动和生活的权利,他也没有反抗的表示。

狭隘保守但又盲目趋时

阿Q自以为见识高,其实是偏狭,凡是不合未庄老例的,他都认为是错的,阿Q的逻辑是存在即合理,不容任何变革,惟祖宗成法是尚。但阿Q又善于赶时髦,进过一趟城,就鄙笑乡下人不见世面,夸耀城里连小孩也能“叉麻酱”。革命党进城,看到未庄的人将辫子盘在头上的逐渐多起来,他也学着这样做。

率真任性而又正统卫道

阿Q迫于生路参与抢劫,回未庄后毫不掩饰,坦白得可爱。他一任生理本能的需要求食求爱,不受传统道德规范的约束。可是他的思想里却样样合于圣经贤传,严守男女之大防,颇有卫道者的气概。

排斥异端而又向往革命

阿Q很有排斥异端的正气。小尼姑不合儒教,是他排斥的对象;而假洋鬼子进洋学堂,剪掉长辫子自然也是异端,因而成为他最厌恶的一个人。他对造反也是深恶痛绝之。但后来革命来了,尽管他也懂得这是杀头的罪名,是最大的异端,但看到革命对自己有利,也就想搞革命,甚至不惜去投靠他最厌恶的假洋鬼子。

憎恶权势而又趋炎附势

阿Q受欺负愤愤不平,对压迫他的权势者赵太爷之流心怀怨恨,只要有反抗报复的机会,他就会狠狠报复,因此看到赵太爷们在革命浪潮到来之际慌张的神情,他便十分快意。但在赵太爷权高势重之时,阿Q却又想攀附他。他总想能与赵家联系起来,借重赵太爷的权势来提高自己的地位。

蛮横霸道而又懦弱卑怯

阿Q欺软怕硬,在比他弱小者面前表现得十足的霸道。他被王胡打败,遭假洋鬼子的哭丧棒,就无端迁怒小尼姑;他受赵太爷的迫害,丢了生计,就把不满发泄到小D身上;革命到来,他不许小D革命。在这些弱者面前,阿Q俨然如赵太爷的威风。但在强者面前,他又十分懦弱卑怯。对于赵太爷和假洋鬼子是骂不还口、打不还手,被抓进县里的公堂,他的膝关节自然而然的宽松,便跪下去了。

敏感禁忌而又麻木健忘

阿Q对自己的弱点神经过敏,那头上的癞疮疤成了他的禁区,因而犯了禁忌症,但一面对实际的屈辱却又麻木健忘。求爱之后,刚刚挨了赵秀才大竹杠的痛打,却很快就忘了,反倒跑去看热闹。最后被把总抓进大牢,判了死刑,他仍不知死期已到,反而因圆圈画得不圆而后悔。示众时还想设法去博取观众的喝彩。真是惊人的麻木。

阿Q每当受到欺侮而不平时,总是感慨:“现在的世界太不成话,儿子打老子……”并且他也希望改变自己的现状,对革命的幻想就是阿Q改变现状的强烈愿望。但实际上他却安于现状,任凭赵太爷们的算计和迫害,他都能随遇而安。到了山穷水尽之时,他就用命运来宽慰自己,以为人生天地间,大约本来有时要抓进抓出,要游街示众,有时也未免要杀头。因而内心也就释然了,直至战胜了死亡的恐怖。

不满现状但又安于现状

阿Q形象的意义:

像阿Q这样一个穷得只剩下万万不可脱的裤子的人,尚且有“精神胜利法”自欺欺人,作为自己愚昧无知、保守落后的借口,那么其他一切境况略比阿Q好一点的人,就更有骄傲的资本,更可以满足现状、固步自封,作为反对改革的理由了。正是在这个意义上,《阿Q正传》震动了整个文坛和社会,那些穷极无聊的官僚、地主、政客,惶惶不可终日,疑心阿Q写的是自己;而被压迫被剥削的劳苦大众,从中得到警醒,得到觉悟,从而得到疗救。

阿Q本来是生活中永远的失败者,但他对失败却采取了令人难以置信的辩护和粉饰:或者“闭眼睛”,不承认自己落后与被奴役,反而沉醉于毫无根据的自尊之中;或用“忘却仇恨”和向弱者泄愤甚至自轻自贱的手段求得“满足”。当一切手段都失灵后,就自欺欺人,打自己几个嘴巴,求得“心平气和”。

他在羊面前显出狼相,在狼面前显羊相。在地主阶级和比自己强的人面前是奴才,在比自己弱的人面前是暴君。

这是中华民族觉醒振兴最严重的思想阻力之一。

1.未庄——偏僻的乡村

封建势力统治

2.农民——政治压迫、经济剥削

思想毒害、人格侮辱

安于命运、麻木顺从

互相欺侮、争斗

典 型 环 境 的 分 析

3、未庄人物等级图

第一等 :赵(老爷)、钱(老爷)

——本就是中国大姓的前两位;

白(举人)、老(把总)

——因地位而尊贵,有时连姓都

不用提, 直呼“举人老 爷”;

第二等:权贵的家眷亲属

——只明确身份就可以:

太太 少爷 少奶奶

第三等: 赵白眼 赵司晨

赵家的两个真本家;

第四等:地保 管土谷祠的老头

——有一点点权势,可以仗势欺人;

第五等:邹七嫂 吴妈

——姓氏加排名或通称,属于未庄的臣民;

第六等:王胡、阿Q 、小D等无业游民

——只有绰号或代号(王胡又在阿Q 、 小D之上,王胡还有姓,“胡”是其特 征; “阿”又比“小”大);

第七等:(等而下之的)“三权”(政权、族权、夫权)都不沾边:

小尼姑

作 品 研 读 讨 论

喜剧的外套,

悲剧的内核

(一).<<阿Q正传>>是喜剧还是悲剧

1、形状说 阿Q的圆脑袋后面拖着一条细小的辫子,其正像“Q”这个字母。Q就是以阿Q为代表的半封建半殖民地旧中国的国民的肖像画。这圆圈暗示出国民的脑袋空空、愚昧无知。

(二)、阿Q命名的含义

2、画圆说 “Q”就是阿Q临死之前被骗画押说画的那个不圆的圈儿。阿Q生怕被人笑话,使尽平生力气立志要画得圆,但是可恶的笔不听话,将要合缝的时候,手一抖就向外拖出了一笔,结果成了“Q”样。

3、时代说 阿Q一名由汉字“阿”和洋文“Q”组成,可谓中西合壁,土洋结合,这暗示阿Q这个人物是半封建半殖民地旧中国的产物,这个名字带有鲜明的时代印记和社会印痕。

4、鬼义说 日本学者丸善常喜认为:“全称为‘阿Q’的人物的名字实际上意味着‘鬼’。汉语是指幽灵或亡灵。”这个说法也颇有见地。

5、问题说 有人认为,《阿Q正传》是一部反映社会问题的问题小说。“问题”一词在英文中写作Question,其第一个字母就是“Q”,“阿Q”的“Q”就是Question的代指。

6、黔首说 有人认为,阿Q是穷苦的老百姓,百姓在秦朝被称为“黔首”。这“穷苦”和“黔首”二词的第一个注音字母都是“Q”。“阿Q”其名正说明了他的身份。

7、概括说 《阿Q正传》中说,“Q”是Quei的简化,而Quei是“桂”还是“贵”呢,就连博雅的茂才公也茫然;“阿”是非常确凿的,而它又是中国尤其南方称谓中的常用词,没有实在意义。因此阿Q其名就没有具体内容,阿Q也就不是具体的哪一个人,而是带有普遍意义的具有概括性的典型形象,正如未庄并非确指哪一个具体村庄,而是代指中国农村一样。

(三)、关于小D的命名

小D,本名是叫做小Don。在第五章“生计问题”中,阿Q因找不到事情做,觉得古怪。于是四处打听。“他留心打听,才知道他们有事都去叫小Don。这小D,是一个穷小子,又瘦又乏,在阿Q的眼睛里,位置是在王胡之下的,谁料这小子竟谋了他的饭碗去。”

这小Don的译音,按理该读作“小董”,但鲁迅先生说“他叫小同,大起来,和阿Q一样。”

为什么是小同?

1、 几天之后,他竟在钱府的照壁前遇见了小D。“仇人相见分外眼明”,阿Q便迎上去,小D也站住了。

“畜生!”阿Q怒目而视的说,嘴角上飞出唾沫来。

“我是虫豸,好么?……”小D说。

— —

然而他们都不听。阿Q进三步,小D便退三步,都站着;小D进三步,阿Q便退三步,又都站着。

2、 阿Q听到了很羡慕。他虽然早知道秀才盘辫的大新闻,但总没有想到自己可以照样做,现在看见赵司晨也如此,才有了学样的意思,定下实行的决心。他用一支竹筷将辫子盘在头顶上,迟疑多时,这才放胆的走去。

— —况且有一回看见小D,愈使他气破肚皮了。

小D也将辫子盘在头顶上了,而且也居然用一支竹筷。

3、 他忽而听得一种异样的声音,又不是爆竹。阿Q本来是爱看热闹,爱管闲事的,便在暗中直寻过去。似乎前面有些脚步声;他正听,猛然间一个人从对面逃来了。阿Q一看见,便赶紧翻身跟着逃。那人转弯,阿Q也转弯,那人站住了,阿Q也站住。他看后面并无什么,看那人便是小D。

在以上3段文本中,我们不难发现,小D在文中出现了三次,三次都是与阿Q在一起,而他所有的行为方式都与阿Q相同:1、“龙虎斗”一节,阿Q的活被小D 抢了,找小D打架,小D所说的话,所做的动作都与阿Q如出一辙。包括 “我是虫豸,好么?……”也是阿Q在前面被闲人打了之后所说过的话。2、“盘辫”一节,小D居然也盘辫,居然也用竹筷子。惹的阿Q很不高兴。3、“赵家遭抢”一节,阿Q和小D都看见了,但是谁也没声张。

结论

这样,我们就不难理解鲁迅先生为什么说“他叫小同,大起来,和阿Q一样”了 :小同其实就是大同小异的同;阿Q是有辫子的中国人,小D是剪了辫子的中国人;小D长大以后就是另一个阿Q,阿Q 在中国是不会死的。这样的命名,不仅显示了作者的匠心独运,而且加深了作品的悲剧意义。

(四)为什么把阿Q之死叫做“大团圆”?

1、阿Q既未和吴妈团圆,也没有和他想革命的愿望团圆,所以“大团圆”其实是不团圆。

2、他虽然画了个圆,却画成了Q,它总结了阿Q颠沛坎坷的一生,说明他的命运和结局都是不圆满的。

反语和双关写法

3、这是对阿Q所处时代的强烈讽刺,加重了时代的悲剧性。

4、讽刺了哪些喜欢用“才子佳人大团圆”来粉饰反动社会,鼓吹“凡事要团圆”的庸俗文人。

(五).画圆有什么深刻的含义

1、显示革命之后,知县老爷还是清朝的原官,官府依然黑暗,依然草菅人命。

2、阿Q没读过书,本来应当按手印,此处写成画圆,表明他早就被剥夺的受教育的权利。革命后,他在大堂上画圆招供,意味着为自己的生命画上了“大团圆”的句号。

3、作者在这里流露出了自己的感情:他对阿Q的麻木感到不满和焦虑,“哀其不幸,怒其不争”,是含着泪鞭挞精神胜利法的写法。

永远的民族魂—鲁迅

鲁迅分别于1923年和1926年出版《呐喊》《彷徨》两本小说集。

1928年出版散文集《朝花夕拾》;《朝花夕拾》是对生命的童年时代(“朝花”)的回忆与重提。

1927年出版散文诗《野草》。 《野草》是另一类散文,是“梦”的产物

1927年底,鲁迅定居上海,开始了他“最后十年”的生命历程,并以主要精力进行杂文创作。先后出版有 《三闲集》《二心集》《南腔北调集》《伪自由书》《准风月谈》《花边文学》《且介亭杂文》《且介亭杂文二集》《且介亭杂文末编》《集外集》等。 鲁迅曾充满自信地说:“‘中国大众的灵魂’,现在是反映在我的杂文里了。”在这个意义上,鲁迅的杂文就是一部活的现代中国人的“人史”。如果要真正了解中国的社会与历史,特别是要了解中国人,那就读读鲁迅的杂文吧。

毛泽东对鲁迅先生的评价

鲁迅的骨头是最硬的,他没有丝毫的奴颜和媚骨,这是殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格。

著名作家郁达夫

对鲁迅先生的评价

没有伟大的人物出现的民族,是世界上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不 知拥护,爱戴,崇仰的国家,是没有希望的奴隶之邦。因鲁迅的一死,使人自觉出了民 族的尚可以有为,也因鲁迅之一死,使人家看出了中国还是奴隶性很浓厚的半绝望的国 家。

美国著名记者、作家

史沫特莱

对鲁迅先生的评价

鲁迅是中国现代作家当中惟一具有我们

所谓“天才”的那种奇异和稀有的品格的

人。中国原有许多有才华有能力的作家,

但鲁迅是惟一天才的作家。

日本著名作家、1994年度诺贝尔文学奖获得者大江健三郎

对鲁迅先生的评价

我认为在20世纪的亚洲,也就是

在这100年间的亚洲, 最伟大的

作家就是鲁迅。

其他名人对鲁迅先生的评价

--------鲁迅,活着,是一个民族的儿子;死了,成为一个民族的魂灵!

--------读不完的鲁迅,走不完的路!

--------鲁迅 是二十一世纪中国不能淡忘的精神旗帜!

--------鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向!

--------无法忘却的鲁迅 !

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》