2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 898.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-28 05:32:37 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

人皆有不忍人之心

《孟子》

学习目标

1、积累重要文言实词、虚词和常见文言句式。

2、学习孟子运用层进、对比和比喻说理的方法。

3、领会孟子的性善论、四端说,学有所用,达到“修养受用”的目的。

4、弘扬“仁义礼智”的传统美德,提升自己的道德境界。

孟子,名轲,字子舆(约公元前372年-公元前289年)

,邹国(今山东邹城东南)人。相传是鲁国贵族孟孙氏的后裔。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称"孔孟"。

孟子宣扬"仁政",最早提出"民贵君轻"思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子"道统"的人物,元朝追封为"亚圣"。

孟子的言论著作收录于《孟子》一书。其中《人皆有不忍人之心》《鱼我所欲也》《齐桓晋文之事》《得道多助,失道寡助》《寡人之于国也》《生于忧患,死于安乐》和《富贵不能淫》等篇编入中学语文教科书中。

孟子主张入世,认为君子应“穷则独善其身,达则兼善天下”(《孟子·尽心上》)。

孟子思想的核心是“仁政”,其进步性和认识论上所达到的高度在先秦诸子中都是罕见的。“仁政”思想的具体内容有以下几个方面。

(1)政治上主张“保民而王”,认为“民为贵,社稷次之,君为轻”,这是孟子思想中最光辉的部分。

(2)抨击虐政,反对残民。《孟子·梁惠王上》十分深刻地揭露了“庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩”的尖锐阶级矛盾,怒不可遏地谴责甚至破口大骂统治者“率兽而食人”“罪不容于死”。

(3)经济上主张“省刑罚,薄赋敛”,民有恒产,使之丰衣足食,幼有所养,老有所归,即“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣,鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣,百亩之田,勿夺其时,树口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣”《孟子·梁惠王上》)。

孟子的“仁政”思想

(4)主张以仁义争取民心,反对暴力改革,反对兼并战争。痛斥各国统治者“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城,此所谓率土地而食人肉,罪不容于死”(《孟子·离娄上》)。

孟子的“仁政”理论是在不改变封建生产关系的前提下提出来的,所以其愿望虽有利于人民,但在封建社会不可能完全实行。

孟子哲学思想的核心是性善论,认为恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心,人皆有之。

了解背景

春秋之后,也就是周朝的后半期,进入了七国争雄的时代,西汉末年刘向编著的《战国策》记载了这一时期的历史,所以人们称之为战国。战国始于周元王元年(公元前475年)或者韩赵魏三家分晋(公元前403年),至公元前221年(秦始皇元年)秦并六国。战国时期,齐、楚、燕、赵、韩、魏、秦这七个诸侯强国混战不休,斗争十分激烈。文化上,战国延续百家争鸣的文化潮流,战国时期主要思想流派有儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、名家、纵横家、杂家、兵家、小说家等。

孟子生活在动荡不安的战国中期。当时,七个大国的诸侯“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;君贵民轻,人民生活在水生火热之中,《孟子·梁惠王上》深刻地揭露了这种“庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩”的不平等的悲惨现象。面对这种情况,孟子质疑不义战争,主张以“仁政”一统天下,这在当时是具有积极意义的。

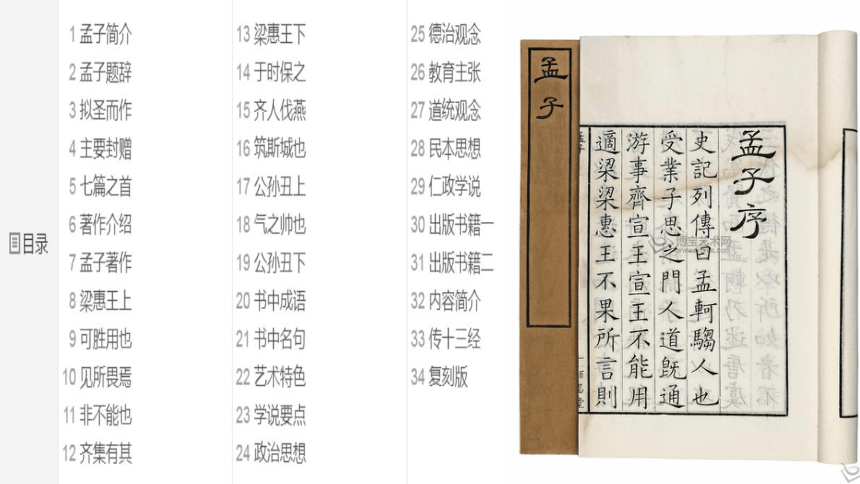

《孟子》是儒家的经典著作,现存七篇十四卷,总字数三万五千余字,260章。是战国时期孟子的言论汇编,记录了孟子与其他各家思想的争辩,对弟子的言传身教,游说诸侯等内容,由孟子及其弟子(万章等)共同编撰而成。《孟子》记录了孟子的治国思想、政治策略(仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民为贵社稷次之君为轻)和政治行动,成书大约在战国中期。

其学说出发点为性善论,主张德治。南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称"四书"。自从宋、元、明、清以来,都把它当做家传户诵的书。

《孟子》是四书中篇幅最长,部头最重的一本。《孟子》这部书的理论,不但纯粹宏博,文章也极雄健优美。直到清末都是科举必考内容。

篇目有:(一)《梁惠王》上、下,(二)《公孙丑》上、下,(三)《滕文公》上、下,(四)《离娄》上、下,(五)《万章》上、下,(六)《告子》上、下,(七)《尽心》上、下。

《孟子》其书

一、初读课文

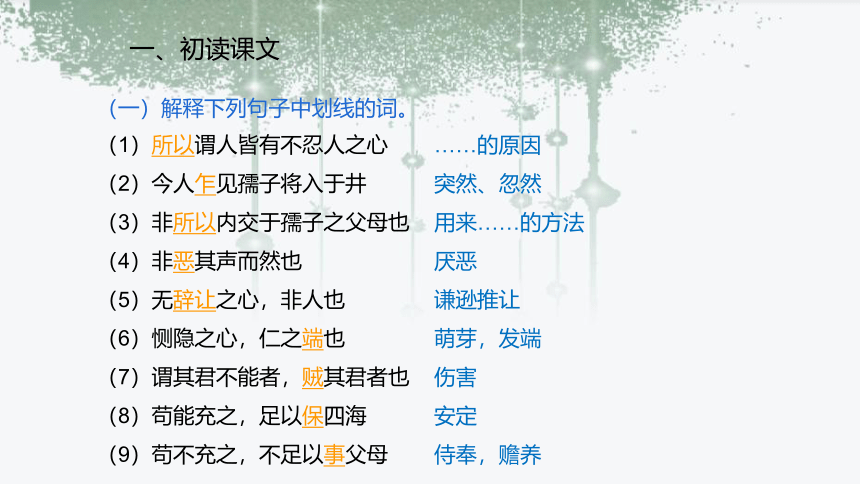

(一)解释下列句子中划线的词。

(1)所以谓人皆有不忍人之心

(2)今人乍见孺子将入于井

(3)非所以内交于孺子之父母也

(4)非恶其声而然也

(5)无辞让之心,非人也

(6)恻隐之心,仁之端也

(7)谓其君不能者,贼其君者也

(8)苟能充之,足以保四海

(9)苟不充之,不足以事父母

……的原因

突然、忽然

用来……的方法

厌恶

谦逊推让

萌芽,发端

伤害

安定

侍奉,赡养

(二)积累文言实词、特殊句式

(1)通假字

1、非所以内交于孺子之父母也

2、若火之始然

(2)古今异义

自贼者多

(同“纳”,接纳,交纳)

(同“燃”,燃烧)

古义:伤害

今义:偷东西的人

(3)一词多义

1、所以

(1)所以谓人皆有不忍人之心者

(2)非所以内交于孺子之父母也

(3)所以传道受业解惑也

2、是

(1)人之有是四端也

(2)斯是陋室

3、事

(1)不足以事父母

(2)今日之事何如

(连词,表示因果关系,用在上半句,由果探因)

(连词,表示因果关系,用在下半句,由因及果)?

(介词,用来……的、的凭借)?

(指示代词,此)

(判断词,同今义)

(动词,侍奉)?

(名词,事情)

(4)特殊句式

判断句

(1)无恻隐之心,非人也

(2)无羞恶之心,非人也

(3)无辞让之心,非人也

(4)无是非之心,非人也

(5)恻隐之心,仁之端也

(6)羞恶之心,义之端也

(7)辞让之心,礼之端也?

(8)是非之心,智之端也

状语后置

(1)非所以内交于孺子之父母也

(2)非所以要誉于乡党朋友也

二、再读课文并翻译全文

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

三、分析研讨

1、《人皆有不忍人之心》的主要内容是什么?表现了孟子怎样的哲学思想?

本文认为人生下来就有“不忍人之心”,就是不忍害人,也不能见他人受害的本心。这是孟子“性善论”哲学思想的体现。

2、《人皆有不忍人之心》的写作思路是怎样的?

首先以性善为前提推导政治,从先王有“不忍人之心”即仁心,推导出他施行仁政的根源。

然后以“乍见孺子将入于井”作为例证,说明普通人也有“不忍人之心”,在此基础上得出“没有‘四心’就不是人”的推断。

接下来指出了“四心”与“四端”的关系。最后得出“人贵在懂得扩充‘四端’”的结论。

3、研读选文,分析理解选文的思想观点、论证思路。

这段选文运用“性善论”理论,证明了实行仁政的合理性和可行性。

文章一开头就从“人皆有不忍人之心”的性善论观点,推论出“以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上”的论点。

第二步,孟子返回来证明人性本善。他运用普通而非常有说服力的例子证明“人皆有不忍人之心”,并运用排比句式从正反两方面强调四端的重要性,得出“人之有是四端也,犹其有四体也“的结论。

第三步,孟子运用比喻论证的手法论证对“四端”要“扩而充之”,使“四端”发扬光大。这就和开头相呼应,成功地完成了“人性善——仁政应行,可行、必行”的论证。

4、本文中孟子是通过怎样的方式或者说是运用了怎样的手法来引出中心论点的。

首先,运用了层进式的手法来引出中心论点。先提出一个观点“人皆有不忍人之心”,这种“不忍人之心”就是“恻隐之心”,既然人皆有“恻隐之心”,那么,就会有“羞恶之心”,因此也就会有“辞让之心”“是非之心”,因而也就具备了“仁义礼智”四种发端了。这里运用的都是直接推理的逻辑手法,层层推进,一步步逼近中心论点,这种运用层进式手法引出中心论点的手法是理性极强的一种手法,非常值得我们去学习和借鉴。

其次,运用正反对比的手法来引出中心论点。从大的方面来讲,先从正面立论“人皆有不忍人之心”,接着从反面推论“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也”,然后再把“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”归为“仁义礼智”四端,最后引出所要论说的中心。正反对比,辩证有力。

5、文章在论证“人皆有不忍人之心”,这一观点时运用了“例证法”和“正反对比法”,展开了全面而深刻的论证,其作用是什么?你从孟子所运用的“例证法”的论证中能得到怎样的启示?

作用:“人皆有不忍人之心”这个观点是直接推理出中心论点的十分重要的理论基础,它就像是为了求证一个几何命题而精心设定的一个坐标点,如果这个坐标点不存在,那么有待求证的命题,就不存在;同理,如果“人皆有不忍人之心”这个直接推理出中心论点的重要理论基础站不住脚,那么本文的中心论点也就站不住脚。

启示:运用“例证法”论证观点时,举例要全面,绝不能使用“孤证”。而“孤证”现象在我们的作文中却是屡见不鲜的。

6、在孟子看来,作为“人”,我们每个人都具备“仁义礼智”四种发端,那么,我们具备了“仁义礼智”四种发端,是不是就具备了“仁义礼智”这四种品德了呢?

不是。

“仁义礼智”四种发端并不等于“仁义礼智”,只是说我们具备了达到“仁义礼智”的境界的潜能。

7、孟子疾恶如仇,有一股浩然正气,但又有着菩萨心肠,文章是怎样体现孟子的这一性格特点的?

“人皆有不忍人之心”一章,从开头到“非恶其身而然也”是慈母口吻;

接下来,从“无恻隐之心,非人也”到“有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也”,则是严父口吻;

“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母”,既是严父口吻,又是慈母口吻。体会到这一层,才能更好地体会到孟子的热心肠。

8、作业

阅读第4课三篇文章,分析课文中儒家学派的孔子、《大学》和孟子,提出的修身养性的观点有什么异同?

谢谢观看!

人皆有不忍人之心

《孟子》

学习目标

1、积累重要文言实词、虚词和常见文言句式。

2、学习孟子运用层进、对比和比喻说理的方法。

3、领会孟子的性善论、四端说,学有所用,达到“修养受用”的目的。

4、弘扬“仁义礼智”的传统美德,提升自己的道德境界。

孟子,名轲,字子舆(约公元前372年-公元前289年)

,邹国(今山东邹城东南)人。相传是鲁国贵族孟孙氏的后裔。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,是孔子之后、荀子之前的儒家学派的代表人物,与孔子并称"孔孟"。

孟子宣扬"仁政",最早提出"民贵君轻"思想,被韩愈列为先秦儒家继承孔子"道统"的人物,元朝追封为"亚圣"。

孟子的言论著作收录于《孟子》一书。其中《人皆有不忍人之心》《鱼我所欲也》《齐桓晋文之事》《得道多助,失道寡助》《寡人之于国也》《生于忧患,死于安乐》和《富贵不能淫》等篇编入中学语文教科书中。

孟子主张入世,认为君子应“穷则独善其身,达则兼善天下”(《孟子·尽心上》)。

孟子思想的核心是“仁政”,其进步性和认识论上所达到的高度在先秦诸子中都是罕见的。“仁政”思想的具体内容有以下几个方面。

(1)政治上主张“保民而王”,认为“民为贵,社稷次之,君为轻”,这是孟子思想中最光辉的部分。

(2)抨击虐政,反对残民。《孟子·梁惠王上》十分深刻地揭露了“庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩”的尖锐阶级矛盾,怒不可遏地谴责甚至破口大骂统治者“率兽而食人”“罪不容于死”。

(3)经济上主张“省刑罚,薄赋敛”,民有恒产,使之丰衣足食,幼有所养,老有所归,即“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣,鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣,百亩之田,勿夺其时,树口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣”《孟子·梁惠王上》)。

孟子的“仁政”思想

(4)主张以仁义争取民心,反对暴力改革,反对兼并战争。痛斥各国统治者“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城,此所谓率土地而食人肉,罪不容于死”(《孟子·离娄上》)。

孟子的“仁政”理论是在不改变封建生产关系的前提下提出来的,所以其愿望虽有利于人民,但在封建社会不可能完全实行。

孟子哲学思想的核心是性善论,认为恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心,人皆有之。

了解背景

春秋之后,也就是周朝的后半期,进入了七国争雄的时代,西汉末年刘向编著的《战国策》记载了这一时期的历史,所以人们称之为战国。战国始于周元王元年(公元前475年)或者韩赵魏三家分晋(公元前403年),至公元前221年(秦始皇元年)秦并六国。战国时期,齐、楚、燕、赵、韩、魏、秦这七个诸侯强国混战不休,斗争十分激烈。文化上,战国延续百家争鸣的文化潮流,战国时期主要思想流派有儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、名家、纵横家、杂家、兵家、小说家等。

孟子生活在动荡不安的战国中期。当时,七个大国的诸侯“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;君贵民轻,人民生活在水生火热之中,《孟子·梁惠王上》深刻地揭露了这种“庖有肥肉,厩有肥马;民有饥色,野有饿莩”的不平等的悲惨现象。面对这种情况,孟子质疑不义战争,主张以“仁政”一统天下,这在当时是具有积极意义的。

《孟子》是儒家的经典著作,现存七篇十四卷,总字数三万五千余字,260章。是战国时期孟子的言论汇编,记录了孟子与其他各家思想的争辩,对弟子的言传身教,游说诸侯等内容,由孟子及其弟子(万章等)共同编撰而成。《孟子》记录了孟子的治国思想、政治策略(仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民为贵社稷次之君为轻)和政治行动,成书大约在战国中期。

其学说出发点为性善论,主张德治。南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称"四书"。自从宋、元、明、清以来,都把它当做家传户诵的书。

《孟子》是四书中篇幅最长,部头最重的一本。《孟子》这部书的理论,不但纯粹宏博,文章也极雄健优美。直到清末都是科举必考内容。

篇目有:(一)《梁惠王》上、下,(二)《公孙丑》上、下,(三)《滕文公》上、下,(四)《离娄》上、下,(五)《万章》上、下,(六)《告子》上、下,(七)《尽心》上、下。

《孟子》其书

一、初读课文

(一)解释下列句子中划线的词。

(1)所以谓人皆有不忍人之心

(2)今人乍见孺子将入于井

(3)非所以内交于孺子之父母也

(4)非恶其声而然也

(5)无辞让之心,非人也

(6)恻隐之心,仁之端也

(7)谓其君不能者,贼其君者也

(8)苟能充之,足以保四海

(9)苟不充之,不足以事父母

……的原因

突然、忽然

用来……的方法

厌恶

谦逊推让

萌芽,发端

伤害

安定

侍奉,赡养

(二)积累文言实词、特殊句式

(1)通假字

1、非所以内交于孺子之父母也

2、若火之始然

(2)古今异义

自贼者多

(同“纳”,接纳,交纳)

(同“燃”,燃烧)

古义:伤害

今义:偷东西的人

(3)一词多义

1、所以

(1)所以谓人皆有不忍人之心者

(2)非所以内交于孺子之父母也

(3)所以传道受业解惑也

2、是

(1)人之有是四端也

(2)斯是陋室

3、事

(1)不足以事父母

(2)今日之事何如

(连词,表示因果关系,用在上半句,由果探因)

(连词,表示因果关系,用在下半句,由因及果)?

(介词,用来……的、的凭借)?

(指示代词,此)

(判断词,同今义)

(动词,侍奉)?

(名词,事情)

(4)特殊句式

判断句

(1)无恻隐之心,非人也

(2)无羞恶之心,非人也

(3)无辞让之心,非人也

(4)无是非之心,非人也

(5)恻隐之心,仁之端也

(6)羞恶之心,义之端也

(7)辞让之心,礼之端也?

(8)是非之心,智之端也

状语后置

(1)非所以内交于孺子之父母也

(2)非所以要誉于乡党朋友也

二、再读课文并翻译全文

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。古代圣王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样容易了。之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心情,是因为,如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生惊惧同情的心理——这不是因为要想去和这孩子的父母拉关系,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种惊惧同情心理的。由此看来,没有同情心,简直不是人;没有羞耻心,简直不是人;没有谦让心,简直不是人;没有是非心,简直不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

三、分析研讨

1、《人皆有不忍人之心》的主要内容是什么?表现了孟子怎样的哲学思想?

本文认为人生下来就有“不忍人之心”,就是不忍害人,也不能见他人受害的本心。这是孟子“性善论”哲学思想的体现。

2、《人皆有不忍人之心》的写作思路是怎样的?

首先以性善为前提推导政治,从先王有“不忍人之心”即仁心,推导出他施行仁政的根源。

然后以“乍见孺子将入于井”作为例证,说明普通人也有“不忍人之心”,在此基础上得出“没有‘四心’就不是人”的推断。

接下来指出了“四心”与“四端”的关系。最后得出“人贵在懂得扩充‘四端’”的结论。

3、研读选文,分析理解选文的思想观点、论证思路。

这段选文运用“性善论”理论,证明了实行仁政的合理性和可行性。

文章一开头就从“人皆有不忍人之心”的性善论观点,推论出“以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上”的论点。

第二步,孟子返回来证明人性本善。他运用普通而非常有说服力的例子证明“人皆有不忍人之心”,并运用排比句式从正反两方面强调四端的重要性,得出“人之有是四端也,犹其有四体也“的结论。

第三步,孟子运用比喻论证的手法论证对“四端”要“扩而充之”,使“四端”发扬光大。这就和开头相呼应,成功地完成了“人性善——仁政应行,可行、必行”的论证。

4、本文中孟子是通过怎样的方式或者说是运用了怎样的手法来引出中心论点的。

首先,运用了层进式的手法来引出中心论点。先提出一个观点“人皆有不忍人之心”,这种“不忍人之心”就是“恻隐之心”,既然人皆有“恻隐之心”,那么,就会有“羞恶之心”,因此也就会有“辞让之心”“是非之心”,因而也就具备了“仁义礼智”四种发端了。这里运用的都是直接推理的逻辑手法,层层推进,一步步逼近中心论点,这种运用层进式手法引出中心论点的手法是理性极强的一种手法,非常值得我们去学习和借鉴。

其次,运用正反对比的手法来引出中心论点。从大的方面来讲,先从正面立论“人皆有不忍人之心”,接着从反面推论“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也”,然后再把“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”归为“仁义礼智”四端,最后引出所要论说的中心。正反对比,辩证有力。

5、文章在论证“人皆有不忍人之心”,这一观点时运用了“例证法”和“正反对比法”,展开了全面而深刻的论证,其作用是什么?你从孟子所运用的“例证法”的论证中能得到怎样的启示?

作用:“人皆有不忍人之心”这个观点是直接推理出中心论点的十分重要的理论基础,它就像是为了求证一个几何命题而精心设定的一个坐标点,如果这个坐标点不存在,那么有待求证的命题,就不存在;同理,如果“人皆有不忍人之心”这个直接推理出中心论点的重要理论基础站不住脚,那么本文的中心论点也就站不住脚。

启示:运用“例证法”论证观点时,举例要全面,绝不能使用“孤证”。而“孤证”现象在我们的作文中却是屡见不鲜的。

6、在孟子看来,作为“人”,我们每个人都具备“仁义礼智”四种发端,那么,我们具备了“仁义礼智”四种发端,是不是就具备了“仁义礼智”这四种品德了呢?

不是。

“仁义礼智”四种发端并不等于“仁义礼智”,只是说我们具备了达到“仁义礼智”的境界的潜能。

7、孟子疾恶如仇,有一股浩然正气,但又有着菩萨心肠,文章是怎样体现孟子的这一性格特点的?

“人皆有不忍人之心”一章,从开头到“非恶其身而然也”是慈母口吻;

接下来,从“无恻隐之心,非人也”到“有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也”,则是严父口吻;

“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母”,既是严父口吻,又是慈母口吻。体会到这一层,才能更好地体会到孟子的热心肠。

8、作业

阅读第4课三篇文章,分析课文中儒家学派的孔子、《大学》和孟子,提出的修身养性的观点有什么异同?

谢谢观看!