2.2汽化和液化课时作业2021-2022学年苏科版八年级物理上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 2.2汽化和液化课时作业2021-2022学年苏科版八年级物理上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 265.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-28 10:14:35 | ||

图片预览

文档简介

2.2汽化和液化(2)

1.如图所示,是“水沸腾实验”装置,下列相关说法中错误的是( )

A.该实验应该从下向上组装器材

B.该实验测得水的沸点总是100℃

C.水沸腾时温度不变,需要吸热

D.加盖子可以减少热量的散失

2.在日常生活中,常见的几种物态变化现象中,属于液化的是( )

A.太阳光下晒的衣服变干

B.房间窗户玻璃的内表面出现冰花

C.湖面结了一层厚厚的冰

D.在炎热的夏天,从冷饮柜中取出啤酒瓶,啤酒瓶变得模糊

3.小聪学习了物态变化的知识后,对生活中的下列现象进行了解释,其中正确的是( )

A.冬天,教室窗玻璃上的小水珠出现在玻璃的外表面

B.电风扇吹风,人感到凉爽,是因为电风扇降低了空气的温度

C.通常采用压缩体积的方法,将石油气液化储存在钢罐内

D.冬天热水冒的“白气”是水汽化成的水蒸气

4.为了便于运输氧气,应使氧气液化,一般采用的方法是( )

A.降低温度

B.提高温度

C.压缩体积

D.增大体积

5.如图所示,简易的太阳能净水器可以将污水净化并收集起来。在净水的过程中,以下说法正确的是( )

A.污水变成水蒸气的过程需要吸热,是升华现象

B.污水变成水蒸气的过程需要放热,是汽化现象

C.水蒸气变成小水滴的过程需要放热,是液化现象

D.水蒸气变成小水滴的过程需要放热,是凝华现象

6.医生给病人检查口腔时,常将一把带柄的金属小镜子放在酒精灯上烤一烤,然后再放入口腔,这样做的主要目的是防止口腔中的水蒸气( )

A.熔化

B.液化

C.凝固

D.凝华

7.物质存在着三种状态,随着温度的变化,物质会在三种状态之间变化,称之为物态变化。很多自然现象属于物态变化,下列四种自然现象中属于液化的是( )

A.露水的形成

B.春天冰化成水

C.雪花的形成

D.雾凇的形成

8.“秋天的第一杯奶茶”在2020年突然刷屏朋友圈,喝着一杯暖暖的奶茶,细心的同学发现热气腾腾的奶茶的玻璃杯上有不少小水珠,关于这些水珠( )

A.它们均是汽化形成

B.它们均附着在玻璃杯的外侧

C.它们的形成都需要放热

D.它们是空气液化附着在杯壁形成的

9.古诗《长歌行》中,有诗句“青青园中葵,朝露待日晞”。诗中所说的“露”,其形成过程的物态变化属于( )

A.液化

B.凝固

C.凝华

D.汽化

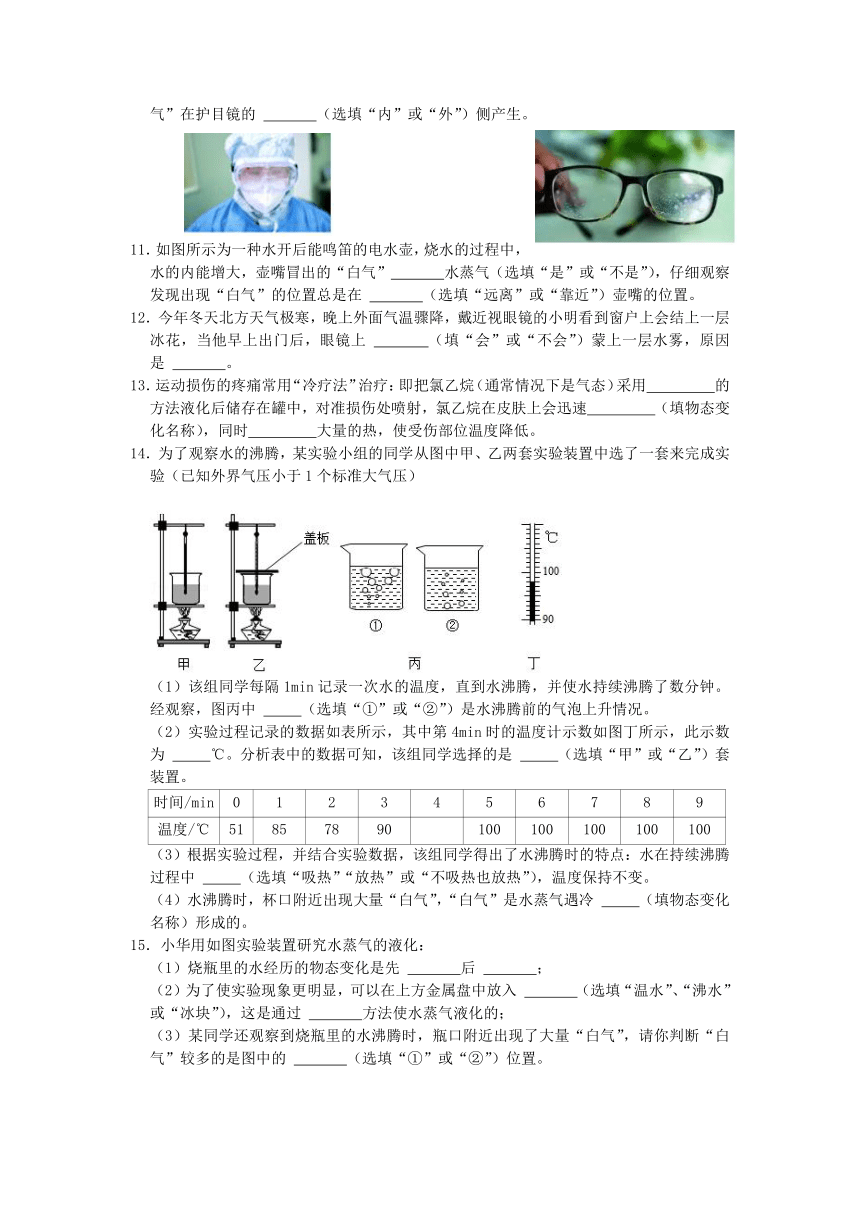

10.如图所示,医护人员在工作过程中,所戴的护目镜镜片常会变得模糊不清,这是由于水蒸气

造成的(填写物态变化的名称),模糊不清的“雾气”在护目镜的

(选填“内”或“外”)侧产生。

11.如图所示为一种水开后能鸣笛的电水壶,烧水的过程中,水的内能增大,壶嘴冒出的“白气”

水蒸气(选填“是”或“不是”),仔细观察发现出现“白气”的位置总是在

(选填“远离”或“靠近”)壶嘴的位置。

12.今年冬天北方天气极寒,晚上外面气温骤降,戴近视眼镜的小明看到窗户上会结上一层冰花,当他早上出门后,眼镜上

(填“会”或“不会”)蒙上一层水雾,原因是

。

13.运动损伤的疼痛常用“冷疗法”治疗:即把氯乙烷(通常情况下是气态)采用

的方法液化后储存在罐中,对准损伤处喷射,氯乙烷在皮肤上会迅速

(填物态变化名称),同时

大量的热,使受伤部位温度降低。

14.为了观察水的沸腾,某实验小组的同学从图中甲、乙两套实验装置中选了一套来完成实验(已知外界气压小于1个标准大气压)

(1)该组同学每隔1min记录一次水的温度,直到水沸腾,并使水持续沸腾了数分钟。经观察,图丙中

(选填“①”或“②”)是水沸腾前的气泡上升情况。

(2)实验过程记录的数据如表所示,其中第4min时的温度计示数如图丁所示,此示数为

℃。分析表中的数据可知,该组同学选择的是

(选填“甲”或“乙”)套装置。

时间/min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

温度/℃

51

85

78

90

100

100

100

100

100

(3)根据实验过程,并结合实验数据,该组同学得出了水沸腾时的特点:水在持续沸腾过程中

(选填“吸热”“放热”或“不吸热也放热”),温度保持不变。

(4)水沸腾时,杯口附近出现大量“白气”,“白气”是水蒸气遇冷

(填物态变化名称)形成的。

15.小华用如图实验装置研究水蒸气的液化:

(1)烧瓶里的水经历的物态变化是先

后

;

(2)为了使实验现象更明显,可以在上方金属盘中放入

(选填“温水”、“沸水”或“冰块”),这是通过

方法使水蒸气液化的;

(3)某同学还观察到烧瓶里的水沸腾时,瓶口附近出现了大量“白气”,请你判断“白气”较多的是图中的

(选填“①”或“②”)位置。

课后作业答案:2.2汽化和液化

1.

B

2.

D

3.

C

4.

C

5.

C

6.

B

7.

A

8.

C

9.

A

10.液化;内。

11.不是;远离。

12.不会;水蒸气遇冷才能液化。

13.压缩体积;汽化;吸收。

14.(1)②;(2)98;甲;(3)吸热;(4)液化。

15.(1)汽化;液化;(2)冰块;降低温度;(3)①。

1.如图所示,是“水沸腾实验”装置,下列相关说法中错误的是( )

A.该实验应该从下向上组装器材

B.该实验测得水的沸点总是100℃

C.水沸腾时温度不变,需要吸热

D.加盖子可以减少热量的散失

2.在日常生活中,常见的几种物态变化现象中,属于液化的是( )

A.太阳光下晒的衣服变干

B.房间窗户玻璃的内表面出现冰花

C.湖面结了一层厚厚的冰

D.在炎热的夏天,从冷饮柜中取出啤酒瓶,啤酒瓶变得模糊

3.小聪学习了物态变化的知识后,对生活中的下列现象进行了解释,其中正确的是( )

A.冬天,教室窗玻璃上的小水珠出现在玻璃的外表面

B.电风扇吹风,人感到凉爽,是因为电风扇降低了空气的温度

C.通常采用压缩体积的方法,将石油气液化储存在钢罐内

D.冬天热水冒的“白气”是水汽化成的水蒸气

4.为了便于运输氧气,应使氧气液化,一般采用的方法是( )

A.降低温度

B.提高温度

C.压缩体积

D.增大体积

5.如图所示,简易的太阳能净水器可以将污水净化并收集起来。在净水的过程中,以下说法正确的是( )

A.污水变成水蒸气的过程需要吸热,是升华现象

B.污水变成水蒸气的过程需要放热,是汽化现象

C.水蒸气变成小水滴的过程需要放热,是液化现象

D.水蒸气变成小水滴的过程需要放热,是凝华现象

6.医生给病人检查口腔时,常将一把带柄的金属小镜子放在酒精灯上烤一烤,然后再放入口腔,这样做的主要目的是防止口腔中的水蒸气( )

A.熔化

B.液化

C.凝固

D.凝华

7.物质存在着三种状态,随着温度的变化,物质会在三种状态之间变化,称之为物态变化。很多自然现象属于物态变化,下列四种自然现象中属于液化的是( )

A.露水的形成

B.春天冰化成水

C.雪花的形成

D.雾凇的形成

8.“秋天的第一杯奶茶”在2020年突然刷屏朋友圈,喝着一杯暖暖的奶茶,细心的同学发现热气腾腾的奶茶的玻璃杯上有不少小水珠,关于这些水珠( )

A.它们均是汽化形成

B.它们均附着在玻璃杯的外侧

C.它们的形成都需要放热

D.它们是空气液化附着在杯壁形成的

9.古诗《长歌行》中,有诗句“青青园中葵,朝露待日晞”。诗中所说的“露”,其形成过程的物态变化属于( )

A.液化

B.凝固

C.凝华

D.汽化

10.如图所示,医护人员在工作过程中,所戴的护目镜镜片常会变得模糊不清,这是由于水蒸气

造成的(填写物态变化的名称),模糊不清的“雾气”在护目镜的

(选填“内”或“外”)侧产生。

11.如图所示为一种水开后能鸣笛的电水壶,烧水的过程中,水的内能增大,壶嘴冒出的“白气”

水蒸气(选填“是”或“不是”),仔细观察发现出现“白气”的位置总是在

(选填“远离”或“靠近”)壶嘴的位置。

12.今年冬天北方天气极寒,晚上外面气温骤降,戴近视眼镜的小明看到窗户上会结上一层冰花,当他早上出门后,眼镜上

(填“会”或“不会”)蒙上一层水雾,原因是

。

13.运动损伤的疼痛常用“冷疗法”治疗:即把氯乙烷(通常情况下是气态)采用

的方法液化后储存在罐中,对准损伤处喷射,氯乙烷在皮肤上会迅速

(填物态变化名称),同时

大量的热,使受伤部位温度降低。

14.为了观察水的沸腾,某实验小组的同学从图中甲、乙两套实验装置中选了一套来完成实验(已知外界气压小于1个标准大气压)

(1)该组同学每隔1min记录一次水的温度,直到水沸腾,并使水持续沸腾了数分钟。经观察,图丙中

(选填“①”或“②”)是水沸腾前的气泡上升情况。

(2)实验过程记录的数据如表所示,其中第4min时的温度计示数如图丁所示,此示数为

℃。分析表中的数据可知,该组同学选择的是

(选填“甲”或“乙”)套装置。

时间/min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

温度/℃

51

85

78

90

100

100

100

100

100

(3)根据实验过程,并结合实验数据,该组同学得出了水沸腾时的特点:水在持续沸腾过程中

(选填“吸热”“放热”或“不吸热也放热”),温度保持不变。

(4)水沸腾时,杯口附近出现大量“白气”,“白气”是水蒸气遇冷

(填物态变化名称)形成的。

15.小华用如图实验装置研究水蒸气的液化:

(1)烧瓶里的水经历的物态变化是先

后

;

(2)为了使实验现象更明显,可以在上方金属盘中放入

(选填“温水”、“沸水”或“冰块”),这是通过

方法使水蒸气液化的;

(3)某同学还观察到烧瓶里的水沸腾时,瓶口附近出现了大量“白气”,请你判断“白气”较多的是图中的

(选填“①”或“②”)位置。

课后作业答案:2.2汽化和液化

1.

B

2.

D

3.

C

4.

C

5.

C

6.

B

7.

A

8.

C

9.

A

10.液化;内。

11.不是;远离。

12.不会;水蒸气遇冷才能液化。

13.压缩体积;汽化;吸收。

14.(1)②;(2)98;甲;(3)吸热;(4)液化。

15.(1)汽化;液化;(2)冰块;降低温度;(3)①。

同课章节目录