2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册1《中国人民站起来了》教案

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册1《中国人民站起来了》教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 241.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《中国人民站起来了》

教学目标

梳理开幕词的内容,理清各部分内容之间的关联,体会政论文严谨的逻辑。

探究本文语言在用词、句式等方面的特点,感悟开幕词强烈的情感。

教学重难点

探究本文语言在用词、句式等方面的特点,感悟开幕词强烈的情感。

教学过程

一、导入

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北京中南海怀仁堂隆重召开,毛泽东向全世界庄严宣布:“中国人民站起来了!”这激动人心的时刻是中华民族用近一个世纪的不懈奋斗赢得的。今天,我们就跟着课文重回会议现场,一起重温毛泽东这篇开幕词吧。

二、文学常识

(一)开幕词

1.开幕词的概念

开幕词是党政机关、社会团体、企事业单位的领导人或主持人,在会议或重大活动开幕时讲话所用的文稿。

2.开幕词的作用

开幕词通常要阐明会议或活动的性质、宗旨、任务、要求和议程安排等,集中体现了大会或活动的指导思想,起着定调的作用,对引导会议或活动朝着既定的正确方向顺利进行,保证会议或活动的圆满成功,有着重要的意义。

3.开幕词的特点

(1)简明性。开幕词简洁明了、短小精悍,多使用祈使句,表示祝贺和希望。

(2)口语化。开幕词的语言通俗、明快、上口。

(3)宣告性。开幕词是会议或者活动的序曲,是宣告会议或活动正式开始的特性。

(4)引导性。开幕词要阐述会议或活动的宗旨、目的、意义、任务等,对会议或活动的成功举行起着引导作用。

(5)鼓动性。开幕词带着对活动或者活动的良好祝愿,通过介绍会议或活动激励参与者的参与意识,调动其积极性。

(二)中国人民政治协商会议

中国人民政治协商会议(简称人民政协)是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。是国家治理体系的重要组成部分,是具有中国特色的制度安排。中国人民政治协商会议,是中国各族人民经过长期的革命斗争,在新中国成立前夕,由中国共产党和各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士共同创立的。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商,并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。这有利于坚持和改善共产党的领导,又有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。人民政协的建言献策有利于科学、民主决策。人民政协职能的履行有利于协商民主的决策。

整体感知,理清脉络

理清结构,绘“站”的逻辑

1.

初读课文,扫清阅读障碍完成下面任务

(1)速读文章,把握整体结构。

(2)圈点勾画明显的结构标志词语。

2.

文章思路结构

方案一:

第一部分(1

段):庄严宣布中国人民政治协商会议的开幕。

第二部分(2—5段):说明这次会议的性质、基础和任务,科学总结了中国新民主主义革命的胜利。

第三部分(6

段):中华人民共和国成立的伟大意义。

第四部分(7—11段)规定新中国成立后的方针、路线、任务。

第五部分(12—16)悼念英雄,庆贺伟大胜利。

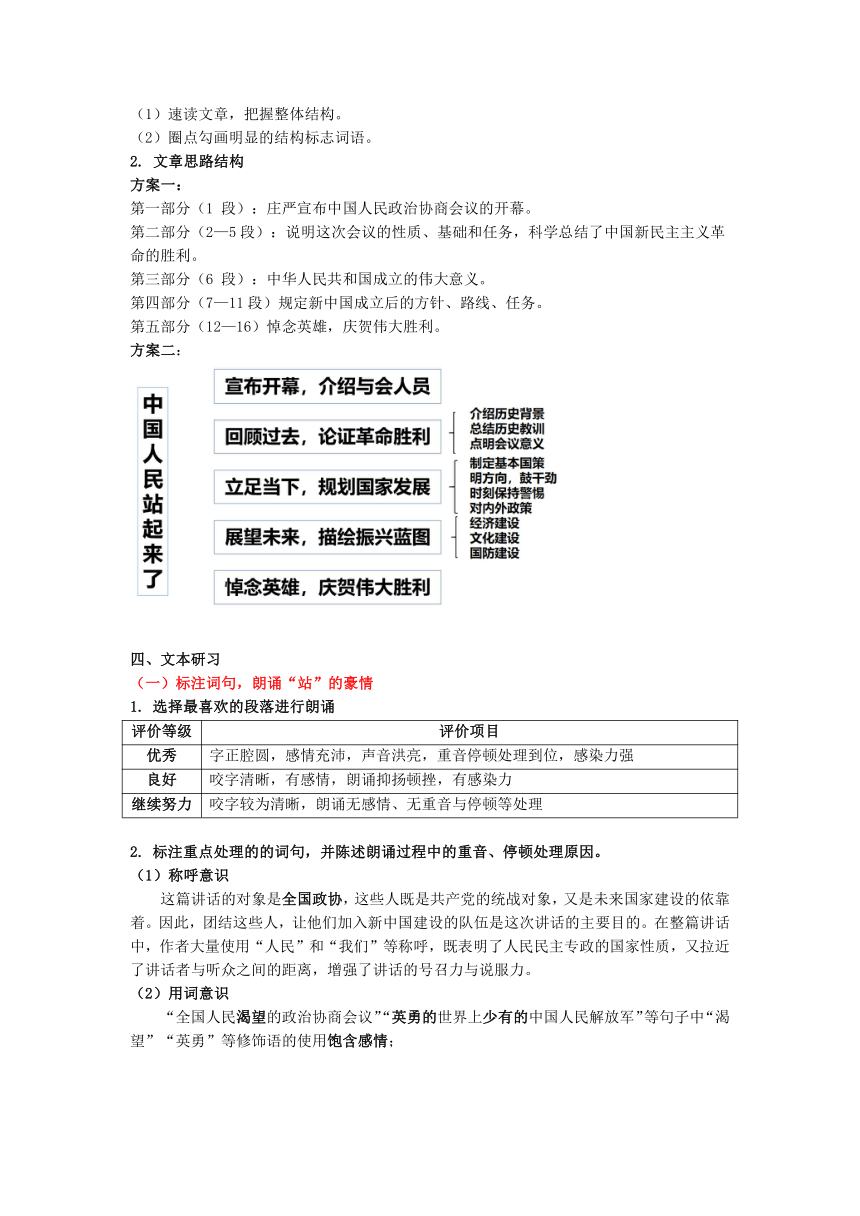

方案二:

文本研习

标注词句,朗诵“站”的豪情

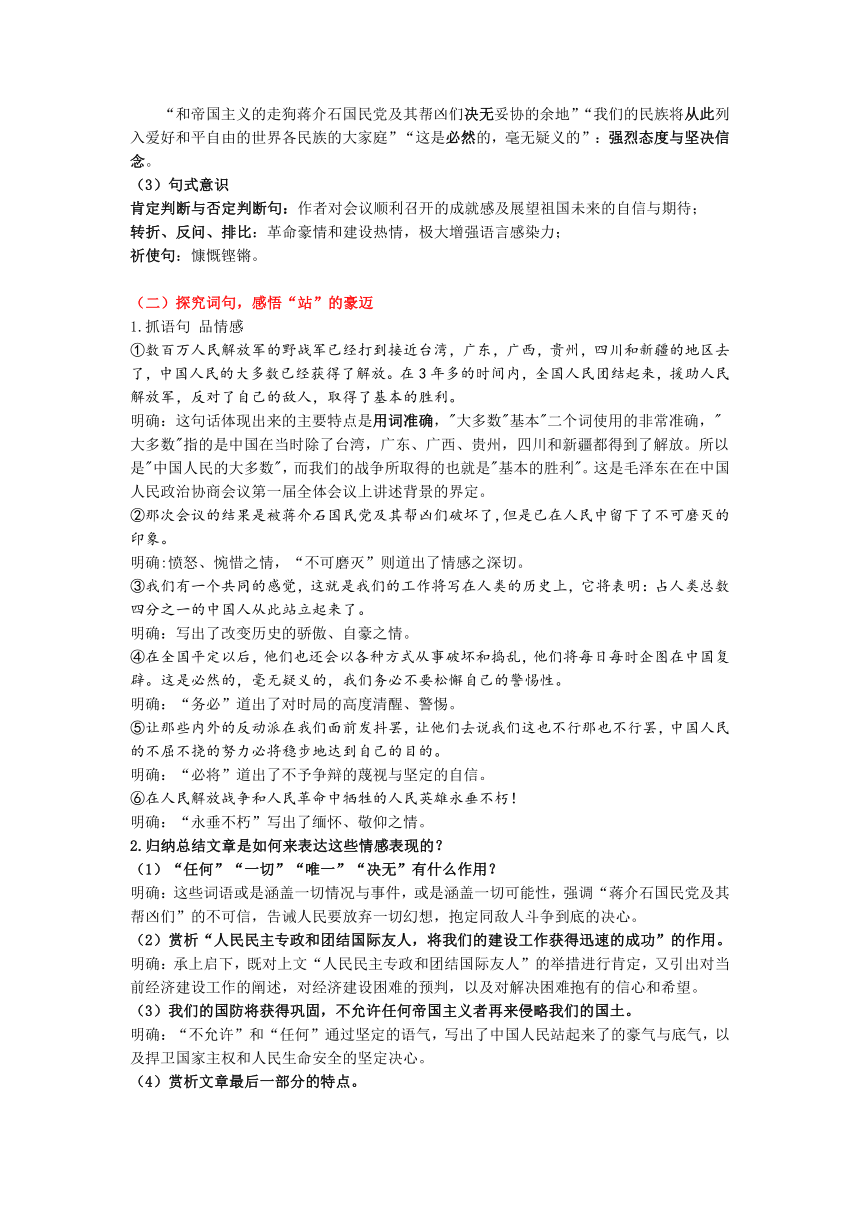

选择最喜欢的段落进行朗诵

评价等级

评价项目

优秀

字正腔圆,感情充沛,声音洪亮,重音停顿处理到位,感染力强

良好

咬字清晰,有感情,朗诵抑扬顿挫,有感染力

继续努力

咬字较为清晰,朗诵无感情、无重音与停顿等处理

标注重点处理的的词句,并陈述朗诵过程中的重音、停顿处理原因。

称呼意识

这篇讲话的对象是全国政协,这些人既是共产党的统战对象,又是未来国家建设的依靠着。因此,团结这些人,让他们加入新中国建设的队伍是这次讲话的主要目的。在整篇讲话中,作者大量使用“人民”和“我们”等称呼,既表明了人民民主专政的国家性质,又拉近了讲话者与听众之间的距离,增强了讲话的号召力与说服力。

用词意识

“全国人民渴望的政治协商会议”“英勇的世界上少有的中国人民解放军”等句子中“渴望”“英勇”等修饰语的使用饱含感情;

“和帝国主义的走狗蒋介石国民党及其帮凶们决无妥协的余地”“我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭”“这是必然的,毫无疑义的”:强烈态度与坚决信念。

句式意识

肯定判断与否定判断句:作者对会议顺利召开的成就感及展望祖国未来的自信与期待;

转折、反问、排比:革命豪情和建设热情,极大增强语言感染力;

祈使句:慷慨铿锵。

探究词句,感悟“站”的豪迈

1.抓语句

品情感

①数百万人民解放军的野战军已经打到接近台湾,广东,广西,贵州,四川和新疆的地区去了,中国人民的大多数已经获得了解放。在3年多的时间内,全国人民团结起来,援助人民解放军,反对了自己的敌人,取得了基本的胜利。

明确:这句话体现出来的主要特点是用词准确,"大多数"基本"二个词使用的非常准确,"大多数"指的是中国在当时除了台湾,广东、广西、贵州,四川和新疆都得到了解放。所以是"中国人民的大多数",而我们的战争所取得的也就是"基本的胜利"。这是毛泽东在在中国人民政治协商会议第一届全体会议上讲述背景的界定。

②那次会议的结果是被蒋介石国民党及其帮凶们破坏了,但是已在人民中留下了不可磨灭的印象。

明确:愤怒、惋惜之情,“不可磨灭”则道出了情感之深切。

③我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。

明确:写出了改变历史的骄傲、自豪之情。

④在全国平定以后,他们也还会以各种方式从事破坏和捣乱,他们将每日每时企图在中国复辟。这是必然的,毫无疑义的,我们务必不要松懈自己的警惕性。

明确:“务必”道出了对时局的高度清醒、警惕。

⑤让那些内外的反动派在我们面前发抖罢,让他们去说我们这也不行那也不行罢,中国人民的不屈不挠的努力必将稳步地达到自己的目的。

明确:“必将”道出了不予争辩的蔑视与坚定的自信。

⑥在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄永垂不朽!

明确:“永垂不朽”写出了缅怀、敬仰之情。

2.归纳总结文章是如何来表达这些情感表现的?

(1)“任何”“一切”“唯一”“决无”有什么作用?

明确:这些词语或是涵盖一切情况与事件,或是涵盖一切可能性,强调“蒋介石国民党及其帮凶们”的不可信,告诫人民要放弃一切幻想,抱定同敌人斗争到底的决心。

(2)赏析“人民民主专政和团结国际友人,将我们的建设工作获得迅速的成功”的作用。

明确:承上启下,既对上文“人民民主专政和团结国际友人”的举措进行肯定,又引出对当前经济建设工作的阐述,对经济建设困难的预判,以及对解决困难抱有的信心和希望。

(3)我们的国防将获得巩固,不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国土。

明确:“不允许”和“任何”通过坚定的语气,写出了中国人民站起来了的豪气与底气,以及捍卫国家主权和人民生命安全的坚定决心。

(4)赏析文章最后一部分的特点。

明确:文章结尾以气壮山河的排比句式,向人民召唤,向世界宣告。这些满怀革命自信心的豪言壮语,是中国人民奋勇前进的最强动力。

小结:这篇开幕词“铿锵有力”的原因:

一是开幕词中运用较多表示强调的词语。其中使用了很多表示范围的副词,比如:“全中国”“所有的”“任何”等。使用表示高程度的副词,比如“完全”“极”等。在时间副词上,选用了“从来”“每日每时”这样将时间轴线整体铺满的词语。这些词或囊括了所有的范围,或在程度上表示纯粹、全然,或明示事理上和情理上的必要,情感色彩非常饱满。

二是开幕词运用判断句来加强语气。“我们的会议是一个全国人民大团结的会议。”“是”字不一定用来表示判断,也可以表达一种强调的语气。“这种全国人民大团结之所以能够成功”,“这种”是代词,当代词和它所指代的对象“全国人民大团结”同时出现的时候,强调的意味是明显的。“中国人民大多数已经获得了解放”,“已经”和“了”在一起使用,不仅表示动作的完成,也表示肯定的语气。此外,同类型词语的叠加这种类似“反复”的用法,也有加强语气的效果。

三是严密的逻辑给语言带来的张力。全文的思路清晰,逻辑严谨:从大会的性质、基础、意义,引发对历史的回顾,论证中国革命胜利的必然;立足当下,对国家发展大计做出规划;展望未来,描绘民族振兴的蓝图。其中“展望未来”部分从经济建设到文化建设到国防建设,是符合事物发展规律的。毛泽东深邃的历史眼光,恢弘的世界格局以及对社会发展规律准确而深刻的认识组成这种环环相扣的严密逻辑,加深语言力度。

鉴赏形象,体会伟大品格

1.言为心声,从文中你读出来一个怎样的伟人毛泽东?

(1)清晰的民族认识。

中华民族是一个伟大民族,"只是在近代落伍了"。"这种落伍,完全是被外国帝国主义和本国反动政府所压迫和剥削的结果"。

(2)清醒的历史观、人民观。

人民是取得一切胜利的重要保证。"人民,只有人民,才是创选历史的真正动力。"文章中,毛泽东讲的最多的是"人民"二字。"我们的革命工作还没有完结,人民解放战争和人民革命运动还在向前发展,我们还要继续努力"。我们建立的国家是人民民主专政的国家,"是保障人民革命的胜利成果和反对内外敌人的复辟阴谋的有力的武器,我们必须牢牢地掌握这个武器。"

(3)长远的大局观、发展观。

文化建设是新中国建设的重要内容。"随着经济建设的高潮的到来,不可避免地要出现一个文化建设的高潮"。因为在旧中国,人民受教育机会较少,文化程度偏低,这就给未来新中国各方面建设工作带来极大的负面影响,文化建设工作必须开展起来,而且是念快愈好。同时。文化建设摘好了,也可以大力提升人民的文明水平,"中国人被人认为不文明的时代已经过去了,我们将以一个具有高度文化的民族出现于世界"。

(4)胸有丘壑,自信豪迈。

展望未来,毛主席从经济建设、文化建设、国防等方面出发,指明努力的方向,并向世界立布,中国人民必定能“在经济战线上迅速地获得胜利”。并会“以一个具有高度文化的民族出现于世界”,而且“不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国土",这些话表达了一个革命家胸有丘壑。家国大下的建设蓝图早已构好,显示了建设强大中国的宏伟气魄和坚定信念。

(5)高瞻远瞩,目光长远。

“占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了”,这一震撼历史的宣告,既表现了主席对中国历史发展必然结果的真知灼见,也道出了中国广大民众自1840年以来就郁积的心声、渴望,标志着中华民族的历史发展从此进入了一个新的时代。但欣喜之余,毛主席时刻保持清醒的头脑,以沉缓的语调告诫大家“革命工作还没有完结”,中国人民站起来还要在国防、经济、文化等领域迎接新的挑战。

2.毛主席在文中为我们展示了一个什么样的中华民族?

(1)勤劳善良,历史悠远。“我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由。”勤劳善良是这个民族内化的优秀品质,五千年的文明传承更增加了历史的厚重感。

(2)朝气蓬勃,奋发向上。“随着经济建设的高潮的到来,不可避免地将要出现一个文化建设的高潮。中国人被人认为不文明的时代已经过去了,我们将以一个具有高度文化的民族出现于世界。”中国人民站起来了,更会富起来,强起来。

总结主题,再感“站”的豪情

这篇开幕词,介绍了中国人民政治协商会议的召开背景,回顾了中国人民的斗争历程,道出了召开中国人民政治协商会议的历史必然性。同时,指明了全国人民当前需要注意的问题,并对国家的发展做出规划。本文处处洋溢着人民解放战争胜利的喜悦和豪迈的革命情怀。

“中国人从此站立起来了”有什么深刻含义?

这句话出现在开幕词第六段,我们按句子结构主次顺序,从辨词角度进行分析。

句子主语是“中国人”。为什么用“中国人”?第六段首句先是提到了“人类”这个概念,毛泽东是将“中国人”置于“人类”的大概念中,这样既有时间维度(人类历史)的纵向观望,又有地域维度(中国)的横向比较。本段中“中国人从来就是一个伟大的勇敢的勤劳的民族”,说明“中国人”是指“人类”中的“民族”,是一个精神、文化、集体的概念。毛泽东站在“人类”高度上,从“民族”地位的改变选用“中国人”这个词,他宣告的是中华民族的觉醒。

谓语“站立”,在我们的文化语境中,“立”不仅仅是一个“站”的动作,更是一种“站得住脚”的姿态。这种姿态是稳定的,是端正挺拔的,甚至带着一种威严和傲岸。它与后文“从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由”这样的地位、这样的职责相呼应。毛泽东选用了双音节词“站立”,既突出了这勇敢、挺拔、坚持的姿态,也兼顾了开幕情境所需要的晓畅明晰。

状语“从此”的“此”指向时间,是开幕词首句“现在开幕了”里的“现在”,且它有一个非常明确的指向——第一届中国人民政治协商会议,这样的表述强调了与会代表工作的重要性,在开幕词中是必要的。而与此时的“站立”相对,在旧中国的中国人又处于怎样的境况呢?毛泽东不仅回顾了我们民族近代的落伍,更回顾了为“站立起来”所进行的斗争和付出的牺牲。与会代表也会自然联想到鸦片战争以来国力的衰退,国土的萎缩,国民的痛楚,这个曾经屹立东方的民族在被欺凌、被压迫、被蚕食中是以什么姿势存在的呢?又是什么改变了这一切呢?现在,我们终于迎来了转折的时刻,而我们的工作将彰显这一胜利的伟大。由此及彼,感今思昔,“从此”这两个字的内涵是耐人寻味的。

整句话,我们可以理解为“中华民族解放了,中国人民从此翻身当家做主,屹立在世界东方”。

教学目标

梳理开幕词的内容,理清各部分内容之间的关联,体会政论文严谨的逻辑。

探究本文语言在用词、句式等方面的特点,感悟开幕词强烈的情感。

教学重难点

探究本文语言在用词、句式等方面的特点,感悟开幕词强烈的情感。

教学过程

一、导入

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北京中南海怀仁堂隆重召开,毛泽东向全世界庄严宣布:“中国人民站起来了!”这激动人心的时刻是中华民族用近一个世纪的不懈奋斗赢得的。今天,我们就跟着课文重回会议现场,一起重温毛泽东这篇开幕词吧。

二、文学常识

(一)开幕词

1.开幕词的概念

开幕词是党政机关、社会团体、企事业单位的领导人或主持人,在会议或重大活动开幕时讲话所用的文稿。

2.开幕词的作用

开幕词通常要阐明会议或活动的性质、宗旨、任务、要求和议程安排等,集中体现了大会或活动的指导思想,起着定调的作用,对引导会议或活动朝着既定的正确方向顺利进行,保证会议或活动的圆满成功,有着重要的意义。

3.开幕词的特点

(1)简明性。开幕词简洁明了、短小精悍,多使用祈使句,表示祝贺和希望。

(2)口语化。开幕词的语言通俗、明快、上口。

(3)宣告性。开幕词是会议或者活动的序曲,是宣告会议或活动正式开始的特性。

(4)引导性。开幕词要阐述会议或活动的宗旨、目的、意义、任务等,对会议或活动的成功举行起着引导作用。

(5)鼓动性。开幕词带着对活动或者活动的良好祝愿,通过介绍会议或活动激励参与者的参与意识,调动其积极性。

(二)中国人民政治协商会议

中国人民政治协商会议(简称人民政协)是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。是国家治理体系的重要组成部分,是具有中国特色的制度安排。中国人民政治协商会议,是中国各族人民经过长期的革命斗争,在新中国成立前夕,由中国共产党和各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士共同创立的。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商,并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。这有利于坚持和改善共产党的领导,又有利于更广泛地联系和团结各阶层群众。人民政协的建言献策有利于科学、民主决策。人民政协职能的履行有利于协商民主的决策。

整体感知,理清脉络

理清结构,绘“站”的逻辑

1.

初读课文,扫清阅读障碍完成下面任务

(1)速读文章,把握整体结构。

(2)圈点勾画明显的结构标志词语。

2.

文章思路结构

方案一:

第一部分(1

段):庄严宣布中国人民政治协商会议的开幕。

第二部分(2—5段):说明这次会议的性质、基础和任务,科学总结了中国新民主主义革命的胜利。

第三部分(6

段):中华人民共和国成立的伟大意义。

第四部分(7—11段)规定新中国成立后的方针、路线、任务。

第五部分(12—16)悼念英雄,庆贺伟大胜利。

方案二:

文本研习

标注词句,朗诵“站”的豪情

选择最喜欢的段落进行朗诵

评价等级

评价项目

优秀

字正腔圆,感情充沛,声音洪亮,重音停顿处理到位,感染力强

良好

咬字清晰,有感情,朗诵抑扬顿挫,有感染力

继续努力

咬字较为清晰,朗诵无感情、无重音与停顿等处理

标注重点处理的的词句,并陈述朗诵过程中的重音、停顿处理原因。

称呼意识

这篇讲话的对象是全国政协,这些人既是共产党的统战对象,又是未来国家建设的依靠着。因此,团结这些人,让他们加入新中国建设的队伍是这次讲话的主要目的。在整篇讲话中,作者大量使用“人民”和“我们”等称呼,既表明了人民民主专政的国家性质,又拉近了讲话者与听众之间的距离,增强了讲话的号召力与说服力。

用词意识

“全国人民渴望的政治协商会议”“英勇的世界上少有的中国人民解放军”等句子中“渴望”“英勇”等修饰语的使用饱含感情;

“和帝国主义的走狗蒋介石国民党及其帮凶们决无妥协的余地”“我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭”“这是必然的,毫无疑义的”:强烈态度与坚决信念。

句式意识

肯定判断与否定判断句:作者对会议顺利召开的成就感及展望祖国未来的自信与期待;

转折、反问、排比:革命豪情和建设热情,极大增强语言感染力;

祈使句:慷慨铿锵。

探究词句,感悟“站”的豪迈

1.抓语句

品情感

①数百万人民解放军的野战军已经打到接近台湾,广东,广西,贵州,四川和新疆的地区去了,中国人民的大多数已经获得了解放。在3年多的时间内,全国人民团结起来,援助人民解放军,反对了自己的敌人,取得了基本的胜利。

明确:这句话体现出来的主要特点是用词准确,"大多数"基本"二个词使用的非常准确,"大多数"指的是中国在当时除了台湾,广东、广西、贵州,四川和新疆都得到了解放。所以是"中国人民的大多数",而我们的战争所取得的也就是"基本的胜利"。这是毛泽东在在中国人民政治协商会议第一届全体会议上讲述背景的界定。

②那次会议的结果是被蒋介石国民党及其帮凶们破坏了,但是已在人民中留下了不可磨灭的印象。

明确:愤怒、惋惜之情,“不可磨灭”则道出了情感之深切。

③我们有一个共同的感觉,这就是我们的工作将写在人类的历史上,它将表明:占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了。

明确:写出了改变历史的骄傲、自豪之情。

④在全国平定以后,他们也还会以各种方式从事破坏和捣乱,他们将每日每时企图在中国复辟。这是必然的,毫无疑义的,我们务必不要松懈自己的警惕性。

明确:“务必”道出了对时局的高度清醒、警惕。

⑤让那些内外的反动派在我们面前发抖罢,让他们去说我们这也不行那也不行罢,中国人民的不屈不挠的努力必将稳步地达到自己的目的。

明确:“必将”道出了不予争辩的蔑视与坚定的自信。

⑥在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄永垂不朽!

明确:“永垂不朽”写出了缅怀、敬仰之情。

2.归纳总结文章是如何来表达这些情感表现的?

(1)“任何”“一切”“唯一”“决无”有什么作用?

明确:这些词语或是涵盖一切情况与事件,或是涵盖一切可能性,强调“蒋介石国民党及其帮凶们”的不可信,告诫人民要放弃一切幻想,抱定同敌人斗争到底的决心。

(2)赏析“人民民主专政和团结国际友人,将我们的建设工作获得迅速的成功”的作用。

明确:承上启下,既对上文“人民民主专政和团结国际友人”的举措进行肯定,又引出对当前经济建设工作的阐述,对经济建设困难的预判,以及对解决困难抱有的信心和希望。

(3)我们的国防将获得巩固,不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国土。

明确:“不允许”和“任何”通过坚定的语气,写出了中国人民站起来了的豪气与底气,以及捍卫国家主权和人民生命安全的坚定决心。

(4)赏析文章最后一部分的特点。

明确:文章结尾以气壮山河的排比句式,向人民召唤,向世界宣告。这些满怀革命自信心的豪言壮语,是中国人民奋勇前进的最强动力。

小结:这篇开幕词“铿锵有力”的原因:

一是开幕词中运用较多表示强调的词语。其中使用了很多表示范围的副词,比如:“全中国”“所有的”“任何”等。使用表示高程度的副词,比如“完全”“极”等。在时间副词上,选用了“从来”“每日每时”这样将时间轴线整体铺满的词语。这些词或囊括了所有的范围,或在程度上表示纯粹、全然,或明示事理上和情理上的必要,情感色彩非常饱满。

二是开幕词运用判断句来加强语气。“我们的会议是一个全国人民大团结的会议。”“是”字不一定用来表示判断,也可以表达一种强调的语气。“这种全国人民大团结之所以能够成功”,“这种”是代词,当代词和它所指代的对象“全国人民大团结”同时出现的时候,强调的意味是明显的。“中国人民大多数已经获得了解放”,“已经”和“了”在一起使用,不仅表示动作的完成,也表示肯定的语气。此外,同类型词语的叠加这种类似“反复”的用法,也有加强语气的效果。

三是严密的逻辑给语言带来的张力。全文的思路清晰,逻辑严谨:从大会的性质、基础、意义,引发对历史的回顾,论证中国革命胜利的必然;立足当下,对国家发展大计做出规划;展望未来,描绘民族振兴的蓝图。其中“展望未来”部分从经济建设到文化建设到国防建设,是符合事物发展规律的。毛泽东深邃的历史眼光,恢弘的世界格局以及对社会发展规律准确而深刻的认识组成这种环环相扣的严密逻辑,加深语言力度。

鉴赏形象,体会伟大品格

1.言为心声,从文中你读出来一个怎样的伟人毛泽东?

(1)清晰的民族认识。

中华民族是一个伟大民族,"只是在近代落伍了"。"这种落伍,完全是被外国帝国主义和本国反动政府所压迫和剥削的结果"。

(2)清醒的历史观、人民观。

人民是取得一切胜利的重要保证。"人民,只有人民,才是创选历史的真正动力。"文章中,毛泽东讲的最多的是"人民"二字。"我们的革命工作还没有完结,人民解放战争和人民革命运动还在向前发展,我们还要继续努力"。我们建立的国家是人民民主专政的国家,"是保障人民革命的胜利成果和反对内外敌人的复辟阴谋的有力的武器,我们必须牢牢地掌握这个武器。"

(3)长远的大局观、发展观。

文化建设是新中国建设的重要内容。"随着经济建设的高潮的到来,不可避免地要出现一个文化建设的高潮"。因为在旧中国,人民受教育机会较少,文化程度偏低,这就给未来新中国各方面建设工作带来极大的负面影响,文化建设工作必须开展起来,而且是念快愈好。同时。文化建设摘好了,也可以大力提升人民的文明水平,"中国人被人认为不文明的时代已经过去了,我们将以一个具有高度文化的民族出现于世界"。

(4)胸有丘壑,自信豪迈。

展望未来,毛主席从经济建设、文化建设、国防等方面出发,指明努力的方向,并向世界立布,中国人民必定能“在经济战线上迅速地获得胜利”。并会“以一个具有高度文化的民族出现于世界”,而且“不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国土",这些话表达了一个革命家胸有丘壑。家国大下的建设蓝图早已构好,显示了建设强大中国的宏伟气魄和坚定信念。

(5)高瞻远瞩,目光长远。

“占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了”,这一震撼历史的宣告,既表现了主席对中国历史发展必然结果的真知灼见,也道出了中国广大民众自1840年以来就郁积的心声、渴望,标志着中华民族的历史发展从此进入了一个新的时代。但欣喜之余,毛主席时刻保持清醒的头脑,以沉缓的语调告诫大家“革命工作还没有完结”,中国人民站起来还要在国防、经济、文化等领域迎接新的挑战。

2.毛主席在文中为我们展示了一个什么样的中华民族?

(1)勤劳善良,历史悠远。“我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由。”勤劳善良是这个民族内化的优秀品质,五千年的文明传承更增加了历史的厚重感。

(2)朝气蓬勃,奋发向上。“随着经济建设的高潮的到来,不可避免地将要出现一个文化建设的高潮。中国人被人认为不文明的时代已经过去了,我们将以一个具有高度文化的民族出现于世界。”中国人民站起来了,更会富起来,强起来。

总结主题,再感“站”的豪情

这篇开幕词,介绍了中国人民政治协商会议的召开背景,回顾了中国人民的斗争历程,道出了召开中国人民政治协商会议的历史必然性。同时,指明了全国人民当前需要注意的问题,并对国家的发展做出规划。本文处处洋溢着人民解放战争胜利的喜悦和豪迈的革命情怀。

“中国人从此站立起来了”有什么深刻含义?

这句话出现在开幕词第六段,我们按句子结构主次顺序,从辨词角度进行分析。

句子主语是“中国人”。为什么用“中国人”?第六段首句先是提到了“人类”这个概念,毛泽东是将“中国人”置于“人类”的大概念中,这样既有时间维度(人类历史)的纵向观望,又有地域维度(中国)的横向比较。本段中“中国人从来就是一个伟大的勇敢的勤劳的民族”,说明“中国人”是指“人类”中的“民族”,是一个精神、文化、集体的概念。毛泽东站在“人类”高度上,从“民族”地位的改变选用“中国人”这个词,他宣告的是中华民族的觉醒。

谓语“站立”,在我们的文化语境中,“立”不仅仅是一个“站”的动作,更是一种“站得住脚”的姿态。这种姿态是稳定的,是端正挺拔的,甚至带着一种威严和傲岸。它与后文“从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭,以勇敢而勤劳的姿态工作着,创造自己的文明和幸福,同时也促进世界的和平和自由”这样的地位、这样的职责相呼应。毛泽东选用了双音节词“站立”,既突出了这勇敢、挺拔、坚持的姿态,也兼顾了开幕情境所需要的晓畅明晰。

状语“从此”的“此”指向时间,是开幕词首句“现在开幕了”里的“现在”,且它有一个非常明确的指向——第一届中国人民政治协商会议,这样的表述强调了与会代表工作的重要性,在开幕词中是必要的。而与此时的“站立”相对,在旧中国的中国人又处于怎样的境况呢?毛泽东不仅回顾了我们民族近代的落伍,更回顾了为“站立起来”所进行的斗争和付出的牺牲。与会代表也会自然联想到鸦片战争以来国力的衰退,国土的萎缩,国民的痛楚,这个曾经屹立东方的民族在被欺凌、被压迫、被蚕食中是以什么姿势存在的呢?又是什么改变了这一切呢?现在,我们终于迎来了转折的时刻,而我们的工作将彰显这一胜利的伟大。由此及彼,感今思昔,“从此”这两个字的内涵是耐人寻味的。

整句话,我们可以理解为“中华民族解放了,中国人民从此翻身当家做主,屹立在世界东方”。