第9课 20世纪以来人类的经济与生活 课件

文档属性

| 名称 | 第9课 20世纪以来人类的经济与生活 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-28 14:04:38 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

20世纪以来人类的经济与生活

第9课

课程标准 认识20世纪以来贸易、金融的变化对人类生活的影响。

重点难点 1.不同的经济发展模式之间的相互借鉴。

2.关贸总协定与世贸组织的建立及影响。

3.布雷顿森林体系与国际金融的发展及对人类生活的影响。

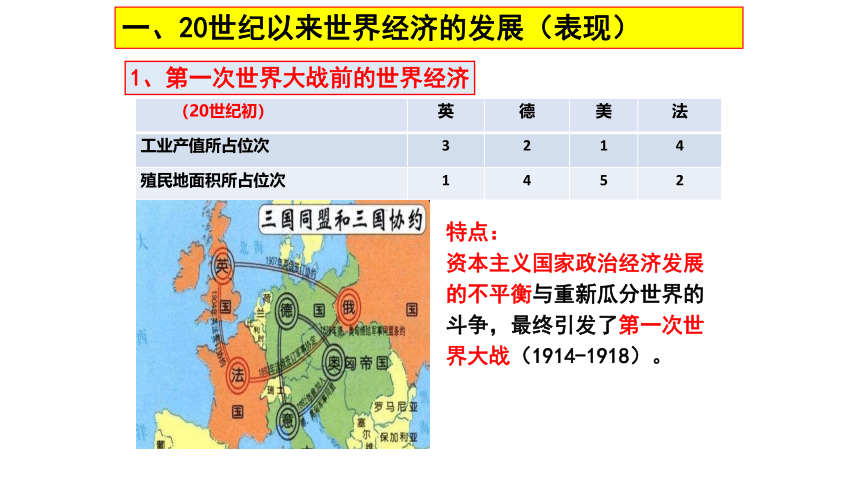

1、第一次世界大战前的世界经济

(20世纪初)

英

德

美

法

工业产值所占位次

3

2

1

4

殖民地面积所占位次

1

4

5

2

特点:

资本主义国家政治经济发展的不平衡与重新瓜分世界的斗争,最终引发了第一次世界大战(1914-1918)。

一、20世纪以来世界经济的发展(表现)

过程:

①1917年十月革命,建立世界上第一个社会主义国家--苏俄;

②1922年,苏联成立;

③1936年计划经济体制建立。

(1)苏联社会主义经济的建立

战时共产主义政策

新经济政策

斯大林体制

2、第一次世界大战后的世界经济

一、20世纪以来世界经济的发展(表现)

斯大林体制的特点:单一的公有制形式;集中发展重工业(建设强大国防);利用单一的行政手段管理经济;排斥市场的指令性计划经济。

(1)积极性:当时苏联处在帝国主义国家包围之中,面临战争威胁,有必要通过行政手段高度集中地利用有限资源来加速发展急需的工业。1937年,苏联工业总产值跃居欧洲第一,世界第二;为战胜德国法西斯奠定物质基础。

(2)局限性

①把计划经济同商品经济对立起来,把计划调节同市场调节对立起来,使企业没有必要的经营自主权,不利于生产力的发展。

②高度集中的经济体制和高度集权的政治体制相结合,构成斯大林体制的主要特征。

③使苏联的社会主义民主和法制建设受到阻碍,使千百万人的主动性、积极性和创造性得不到充分的发挥,并使个人崇拜越来越盛行,使社会主义建设中的重大失误难以及时纠正。

斯大林体制的评价

应对:

民主的方式:

美国

罗斯福新政

法西斯方式:德、日、意走上法西斯道路,引发了第二次世界大战。

(2)资本主义国家:经济危机与罗斯福新政

1929—1933年经济危机:

原因:资本主义制度的基本矛盾

表现:银行倒闭、企业破产、市场萧条、生产锐减,失业人数激增。

一、20世纪以来世界经济的发展(表现)

3.二战后世界经济的发展

①各主要资本主义国家通过经济计划、财政政策、货币政策、收入政策以及福利政策等,将政府宏观调控与市场调节结合起来,实现了经济的快速增长。

②现代科技进步促进了新兴产业的发展与传统产业的升级,极大提高了工业、农业、能源、交通、通信等部门的生产效率。

(1)资本主义国家经济的发展

发展的原因

存在的问题

世界范围内贫富分化加剧,经济危机时有发生,并且波及范围更大,1997年的亚洲金融危机、2008年的国际金融危机对世界经济的发展产生了严重影响。

1922年,苏联成立,并继续实施新经济政策,使社会经济得到恢复。

(2)以苏联为首的东欧社会主义国家

①苏联向社会主义过渡

此后,斯大林逐渐建立起高度集中的计划经济体制,集中力量发展重工业,使苏联工业总产值于1937年跃居欧洲第一,世界第二。

②苏联高度集中的计划经济体制确立

③20世纪五六十年代,苏联与东欧社会主义国家在经济发展进程中,指令性计划和官僚化管理效率低下、运转不灵等问题越来越突出,随后的改革也陷入困境。1989年,东欧发生剧变;1991年,苏联解体。社会主义经济面临挑战。

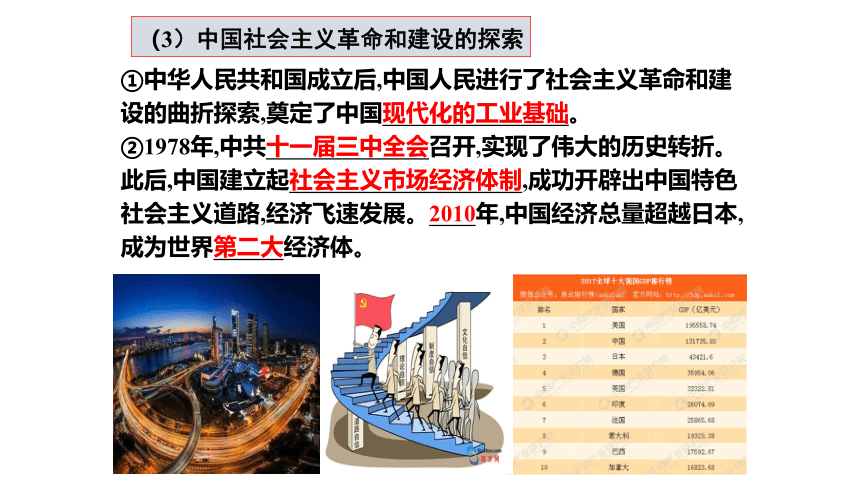

①中华人民共和国成立后,中国人民进行了社会主义革命和建设的曲折探索,奠定了中国现代化的工业基础。

②1978年,中共十一届三中全会召开,实现了伟大的历史转折。此后,中国建立起社会主义市场经济体制,成功开辟出中国特色社会主义道路,经济飞速发展。2010年,中国经济总量超越日本,成为世界第二大经济体。

(3)中国社会主义革命和建设的探索

①条件:第二次世界大战后,原先的殖民地与半殖民地国家纷纷独立。这些国家将经济独立作为首要目标,并通过发展国有经济与制订经济计划加速自身的工业化进程。

(4)广大的发展中国家

②特点:20世纪60年代至70年代前期,一些国家的经济实现了高速发展。

③趋势:20世纪70年代前期后,由于自身经济结构存在问题和西方发达国家贸易保护主义抬头,发展中国家经济发展道路仍然充满挑战。

(1)世界:经济全球化深入发展,各国相互联系和依存日益加深;同时,世界经济的不稳定性、不确定性突出,增长动能不足,贫富分化日益严重。

4.21世纪以来的世界和中国的基本国策

(2)中国:坚持对外开放的基本国策,倡议推动“一带一路”国际合作,努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,打造国际合作新平台,增添共同发展新动力。

(1)政府宏观调控和市场调节相结合是经济增长的主要手段之一。

(2)科学技术对世界经济发展的推动作用日益增强。

(3)世界经济朝体系化、制度化方向发展

(4)经济全球化的趋势不可阻挡,世界经济发展呈现多极化趋势。

(5)世界经济发展的不平衡性不断加剧,经济危机时有发生。

(6)

中国等发展中国家对世界经济的贡献率不断提升。

第二次世界大战后世界经济发展的特点

材料一:(面对经济危机)各主要资本主义国家为了摆脱困境,纷纷采取以邻为壑,转嫁危机的办法。他们提高关税,阻止外国商品进入本国市场;实行货币贬值,让本国商品打入别国市场。导致世界经济进一步陷入混乱,加深了经济危机,国际关系日趋恶化

——原岳麓版教材必修二《经济成长历程》

材料二:1930年美国通过了美国历史上最高的关税法——《斯穆特—霍利关税法》,该法案大幅度提高了800多种商品的关税。

1.背景

(一)二战后国际贸易体系的建立

二、国际贸易与人类生活

二、国际贸易与人类生活

(1)由于战争与经济危机,各国通过贸易封锁、提高关税、货币贬值保护本国贸易。

(2)国际贸易总量增速放缓,落后于生产的增长速度。世界经济萧条,人民生活困难。

建立:二战后,在美国主导下,1947年达成《关税与贸易总协定》

宗旨:提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的持续增长

性质:多边贸易协定不是一个正式的国际组织,

作用:各缔约国通过谈判,削减关税和其他贸易壁垒,取消国际贸易中的歧视待遇,促进了国际贸易的发展。

2.过程

材料:在关贸总协定的努力下,到1988年止,发达国家工业品的平均关税已从40年前的40%下降至4%-5%;发展中国家的平均关税水平也降至13%-15%。

1950年至1973年,国际贸易额平均增长率为10.3%,国际贸易量年均增长7.2%

关贸总协定的影响:

积极:推动了二战后国际贸易的增长,有利于二战后世界经济的恢复发展

消极:有利于美国占领世界市场,成为美国向外经济扩张的工具。

(二)国际贸易体系的发展

1.世界贸易组织成立

发展:1995年,在关贸总协定的基础上,世界贸易组织成立。

世贸宗旨:

各成员力求···合理利用···确保···建立······

影响:

①世界贸易组织····直接降低了···,刺激了···,提高了·····

②进一步扩大服务贸易,涉及·····12大类,服务贸易对于经济的推动作用越来越大,也为人们的工作和生活提供了很大便利。

时间:2001年,中国加入世界贸易组织。

意义:使中国经济在全球化进程中获得参与制定规则和竞争的有利位置,从而得到更为广阔的发展空间,对经济体制改革和现代化建设产生深刻影响,标志着中国对外开放进入了一个新的阶段。

2.中国加入世贸组织

(1)原因:

①商品贸易同国际投资、技术贸易、劳务承包等结合在一起,实现了更多样的经济合作方式。

②现代信息技术的发展改变了传统的交易手段。

(2)表现:电子商务兴起,人们利用互联网技术和通信技术进行商品、技术和服务交换。

(3)影响:突破了时空障碍,极大提高了商业效率,降低了相关成本,便利了人们的生活。

3.贸易形式发生变化

知识拓展

——

电子商务

电子商务是以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。电子商务有广义和狭义之分。广义的电子商务定义为,使用各种电子工具从事商务活动;狭义电子商务定义为,主要利用互联网从事商务或活动。无论是广义的还是狭义的电子商务的概念,电子商务都涵盖了两个方面:一是离不开互联网这个平台,没有了网络,就称不上为电子商务;二是通过互联网完成的是一种商务活动。

(一)、二战后国际货币金融体系的建立——布雷顿森林体系

2.内容

确定国际货币制度

(双挂钩一固定)

黄金

美元

其他会员国货币

美元与黄金直接挂钩

1盎司黄金=35美元

其他会员国货币与美元挂钩,同美元保持固定汇率关系

建立国际金融机构

世界银行

国际货币基金组织

1.背景:吸取大危机和二战的教训;美国战后经济实力膨胀。

三、国际金融与人类生活

机构

宗旨

业务活动

国际货币基金组织

国际复兴开发银行世界银行

(一)、二战后国际货币金融体系的建立——布雷顿森林体系

3.国际金融机构

重建国际货币制度,以维持汇率的稳定和国际收支的平衡,增强会员国维持经济繁荣的信心

向会员国发放短期贷款,用于进行国际收支调整

鼓励对外投资,促进战后经济的复苏与发展。成立初期贷款对象集中在西欧国家,后来重点转向发展中国家

向会员国发放中长期贷款,用于恢复和发展经济。

易混易错

——

布雷顿森林体系与国际货币基金组织、世界银行的不同

布雷顿森林体系是阶段性的国际货币体系,而世界银行和国际货币基金组织则是永久性的国际金融机构。因此,布雷顿森林体系虽然崩溃了,但世界银行和国际货币基金组织仍然存在,并且世界银行的宗旨,已经转向全球性的发展援助。

①很多非银行机构迅速发展,证券市场的融资规模不断扩大。

②不同金融机构的业务界限被打破,银行、政权和保险三者的产品日益趋同并相互融合,大型金融集团和跨国金融企业不断涌现。

金融风险一旦失控,就会导致大范围金融波动,甚至引起全球性的金融危机。

(2)风险

(1)金融全球化的发展

4.国际金融的发展

①中国政府开始推进人民币的国际化。

②中国成为国际货币基金组织第三大成员,仅次于美国和日本

③中国发起成立亚洲基础设施投资银行。人民币成为主要的国际储备货币之。

5.中国在国际金融中的影响力逐步提升

北京奥林匹克公园中心区亚投行总部大楼

6.电子金融与网络金融日益普及

①原因:计算机和通信技术的发展。

②表现:

A.20世纪70年代末期,自动取款机开始投入使用。

B.20世纪末,信用卡公司实现了国际信用卡支付体系的联网。

C.21世纪以来,互联网金融已逐渐成为人们生产生活密不可分的一部分。

③影响:便利了人们的生活,人们利用电脑、手机等网络终端,无须亲自到金融网点,就能办理转账汇款、投资理财、贷款兑换等业务。

国际货币基金组织

世界银行

关贸总协定

标志

时间

宗旨

作用

性质

1945

1945

1947

稳定汇率提供短期贷款

提供长期贷款促进经济恢复发展

降低关税实现贸易自由化

国际货币金融组织

多边贸易协定

稳定世界金融和经济秩序

恢复和促进世界经济发展

扩大世界贸易

总结归纳:二战后的世界金融和贸易组织

探究

20世纪金融领域的新变化

材料 “美国梦的光辉顶点在布雷顿森林会议上展露无遗”。……无论在华盛顿还是海外,人们对布雷顿森林体系服务美国长远利益的初衷已不再有任何疑问,然而其他国家的领导人打消了疑虑,接受这样的思想:这个体系造福美国的同时也造福世界。20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,牙买加体系建立,各国货币不再规定含金量,黄金也不再用于官方结算,黄金的货币使命终结。……现行国际货币体系是一种浮动汇率体系。

——摘编自《布雷顿森林体系70年之痒》

思考:根据材料并结合所学知识,指出“美国梦的光辉顶点在布雷顿森林会议上展露无遗”的具体表现,并概括牙买加体系与布雷顿森林体系在货币形态和汇率机制上的变化。

提示:表现:建立一个以美元为中心的资本主义世界货币体系。

变化:货币形态:从黄金货币化到黄金非货币化;汇率机制:从固定汇率到浮动汇率。

探究

国际金融中心的变迁

(1)手工工场时期,荷兰不断进行金融创新,提高了金融聚集度和辐射力,逐渐成为国际金融中心。

(2)工业革命前后,英国制度的改良和荷兰制度的衰退,19世纪初,伦敦成为国际金融中心。

(3)两次世界大战使英国实力衰退,而美国的实力迅速上升。第二次世界大战后,纽约作为国际金融中心的地位得到确立。

课堂小结

20世纪以来人类的经济与生活

资本主义世界(一战前后、二战后)

世界经济的发展

国际贸易与人类生活

社会主义国家和发展中国家

21世纪以来的世界与中国

国际金融对人类生活的影响

新的贸易体系建立

新的贸易形式出现

国际金融体系与经济全球化

国际金融与人类生活

课堂检测

1.(2020安徽蚌埠期末)国内战争结束后,苏俄政权仍面临危机。列宁认识到“让步是不可避免的”,政策的调整并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时的退却,“后退一步为的是前进两步”。这一“退却”是指

( )

A.苏联模式

B.“战时共产主义”政策

C.新经济政策

D.大规模工业化政策

C

2.1955年日本政府制定了《经济自立五年计划》,1960年上台的池田勇人内阁提出《国民收入倍增计划》,日本经济进入快速发展时期。这反映出日本经济政策的特点是

( )

A.大力发展国营经济

B.侧重对经济的规划引导

C.积极扩大政府开支

D.利用市场规律发展经济

B

3.2008年9月,发生于美国华尔街的次贷危机演化和扩大为一场全球金融危机。面对危机,各国政府积极应对,中国政府更是这场危机中的重要角色。对此理解正确的是

( )

A.中国开始与美国共同主宰世界经济

B.金融危机使中国迅速成为世界强国

C.充分体现了世界经济全球化的趋势

D.中国化金融危机为改革开放的契机

C

4.(2020山西师大附中月考)有学者认为:“如果从1992年正式明确走向市场经济道路算起,那么,仅仅经过了短短的5年时间,中国就基本上消除了伴随计划经济30多年的普遍‘短缺’现象,越来越多的产品从‘卖方市场’转变为‘买方市场’。”这表明

( )

A.计划经济体制已经彻底退出历史舞台

B.计划经济体制没有发挥任何积极作用

C.市场经济体制促进了经济的快速增长

D.市场经济体制与计划经济体制缺一不可

5.(2021辽宁沈阳郊联体高二月考)20世纪四五十年代,拉美地区的国有化运动还只限于少数国家;到20世纪六七十年代,越来越多的拉美国家加入国有化运动的行列中。据统计,1960—1976年,拉美国家有将近200家外国企业被收归国有,掀起国有化浪潮。这一运动在当时

( )

A.减少了拉美国家对西方大国的依附性

B.推动了拉美国家的现代化进程

C.不同于二战后西方国家的新变化

D.标志着世界殖民体系的崩溃

A

6.(2021山东泰安宁阳高二月考,)1945年以来国际货币基金组织和世界银行的重要事项都需会员国投票决定,投票权的大小与会员国认购的股本成正比。而1994年的《建立世界贸易组织的协定》则将“协商一致”作为主要的决策方式,投票表决只是辅助方式。这种变化主要反映了

( )

A.世界政治格局的多极化趋势增强

B.国际政治经济新秩序逐步建立

C.新兴经济体的国际地位不断提高

D.冷战结束推动国际决策民主化

C

7.(2021黑龙江哈尔滨宾县一中高二月考)二战后某国际协定旨在通过投资,“协助会员国境内的复兴与建设,包括恢复受战争破坏的经济,使生产设施回复到和平时期的需要”,并“鼓励欠发达国家生产设施与资源的开发”。该协定

( )

A.有利于实现国际贸易自由化

B.为世界经济的恢复创造了条件

C.最初致力于亚非的经济恢复

D.规定各会员国的货币汇率一致

B

8.2017年6月16日亚洲基础设施投资银行理事会宣布,批准新一轮3个意向成员加入,至此亚投行成员总数增至80个。此次批准的3个意向成员分别是汤加、阿根廷和马达加斯加。亚投行的成立体现了

( )

A.国际经济新秩序建立

B.中国国际影响力提高

C.亚洲经济的稳定发展

D.经济多极化格局形成

B

20世纪以来人类的经济与生活

第9课

课程标准 认识20世纪以来贸易、金融的变化对人类生活的影响。

重点难点 1.不同的经济发展模式之间的相互借鉴。

2.关贸总协定与世贸组织的建立及影响。

3.布雷顿森林体系与国际金融的发展及对人类生活的影响。

1、第一次世界大战前的世界经济

(20世纪初)

英

德

美

法

工业产值所占位次

3

2

1

4

殖民地面积所占位次

1

4

5

2

特点:

资本主义国家政治经济发展的不平衡与重新瓜分世界的斗争,最终引发了第一次世界大战(1914-1918)。

一、20世纪以来世界经济的发展(表现)

过程:

①1917年十月革命,建立世界上第一个社会主义国家--苏俄;

②1922年,苏联成立;

③1936年计划经济体制建立。

(1)苏联社会主义经济的建立

战时共产主义政策

新经济政策

斯大林体制

2、第一次世界大战后的世界经济

一、20世纪以来世界经济的发展(表现)

斯大林体制的特点:单一的公有制形式;集中发展重工业(建设强大国防);利用单一的行政手段管理经济;排斥市场的指令性计划经济。

(1)积极性:当时苏联处在帝国主义国家包围之中,面临战争威胁,有必要通过行政手段高度集中地利用有限资源来加速发展急需的工业。1937年,苏联工业总产值跃居欧洲第一,世界第二;为战胜德国法西斯奠定物质基础。

(2)局限性

①把计划经济同商品经济对立起来,把计划调节同市场调节对立起来,使企业没有必要的经营自主权,不利于生产力的发展。

②高度集中的经济体制和高度集权的政治体制相结合,构成斯大林体制的主要特征。

③使苏联的社会主义民主和法制建设受到阻碍,使千百万人的主动性、积极性和创造性得不到充分的发挥,并使个人崇拜越来越盛行,使社会主义建设中的重大失误难以及时纠正。

斯大林体制的评价

应对:

民主的方式:

美国

罗斯福新政

法西斯方式:德、日、意走上法西斯道路,引发了第二次世界大战。

(2)资本主义国家:经济危机与罗斯福新政

1929—1933年经济危机:

原因:资本主义制度的基本矛盾

表现:银行倒闭、企业破产、市场萧条、生产锐减,失业人数激增。

一、20世纪以来世界经济的发展(表现)

3.二战后世界经济的发展

①各主要资本主义国家通过经济计划、财政政策、货币政策、收入政策以及福利政策等,将政府宏观调控与市场调节结合起来,实现了经济的快速增长。

②现代科技进步促进了新兴产业的发展与传统产业的升级,极大提高了工业、农业、能源、交通、通信等部门的生产效率。

(1)资本主义国家经济的发展

发展的原因

存在的问题

世界范围内贫富分化加剧,经济危机时有发生,并且波及范围更大,1997年的亚洲金融危机、2008年的国际金融危机对世界经济的发展产生了严重影响。

1922年,苏联成立,并继续实施新经济政策,使社会经济得到恢复。

(2)以苏联为首的东欧社会主义国家

①苏联向社会主义过渡

此后,斯大林逐渐建立起高度集中的计划经济体制,集中力量发展重工业,使苏联工业总产值于1937年跃居欧洲第一,世界第二。

②苏联高度集中的计划经济体制确立

③20世纪五六十年代,苏联与东欧社会主义国家在经济发展进程中,指令性计划和官僚化管理效率低下、运转不灵等问题越来越突出,随后的改革也陷入困境。1989年,东欧发生剧变;1991年,苏联解体。社会主义经济面临挑战。

①中华人民共和国成立后,中国人民进行了社会主义革命和建设的曲折探索,奠定了中国现代化的工业基础。

②1978年,中共十一届三中全会召开,实现了伟大的历史转折。此后,中国建立起社会主义市场经济体制,成功开辟出中国特色社会主义道路,经济飞速发展。2010年,中国经济总量超越日本,成为世界第二大经济体。

(3)中国社会主义革命和建设的探索

①条件:第二次世界大战后,原先的殖民地与半殖民地国家纷纷独立。这些国家将经济独立作为首要目标,并通过发展国有经济与制订经济计划加速自身的工业化进程。

(4)广大的发展中国家

②特点:20世纪60年代至70年代前期,一些国家的经济实现了高速发展。

③趋势:20世纪70年代前期后,由于自身经济结构存在问题和西方发达国家贸易保护主义抬头,发展中国家经济发展道路仍然充满挑战。

(1)世界:经济全球化深入发展,各国相互联系和依存日益加深;同时,世界经济的不稳定性、不确定性突出,增长动能不足,贫富分化日益严重。

4.21世纪以来的世界和中国的基本国策

(2)中国:坚持对外开放的基本国策,倡议推动“一带一路”国际合作,努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,打造国际合作新平台,增添共同发展新动力。

(1)政府宏观调控和市场调节相结合是经济增长的主要手段之一。

(2)科学技术对世界经济发展的推动作用日益增强。

(3)世界经济朝体系化、制度化方向发展

(4)经济全球化的趋势不可阻挡,世界经济发展呈现多极化趋势。

(5)世界经济发展的不平衡性不断加剧,经济危机时有发生。

(6)

中国等发展中国家对世界经济的贡献率不断提升。

第二次世界大战后世界经济发展的特点

材料一:(面对经济危机)各主要资本主义国家为了摆脱困境,纷纷采取以邻为壑,转嫁危机的办法。他们提高关税,阻止外国商品进入本国市场;实行货币贬值,让本国商品打入别国市场。导致世界经济进一步陷入混乱,加深了经济危机,国际关系日趋恶化

——原岳麓版教材必修二《经济成长历程》

材料二:1930年美国通过了美国历史上最高的关税法——《斯穆特—霍利关税法》,该法案大幅度提高了800多种商品的关税。

1.背景

(一)二战后国际贸易体系的建立

二、国际贸易与人类生活

二、国际贸易与人类生活

(1)由于战争与经济危机,各国通过贸易封锁、提高关税、货币贬值保护本国贸易。

(2)国际贸易总量增速放缓,落后于生产的增长速度。世界经济萧条,人民生活困难。

建立:二战后,在美国主导下,1947年达成《关税与贸易总协定》

宗旨:提高生活水平、保证充分就业、保证实际收入和有效需求的持续增长

性质:多边贸易协定不是一个正式的国际组织,

作用:各缔约国通过谈判,削减关税和其他贸易壁垒,取消国际贸易中的歧视待遇,促进了国际贸易的发展。

2.过程

材料:在关贸总协定的努力下,到1988年止,发达国家工业品的平均关税已从40年前的40%下降至4%-5%;发展中国家的平均关税水平也降至13%-15%。

1950年至1973年,国际贸易额平均增长率为10.3%,国际贸易量年均增长7.2%

关贸总协定的影响:

积极:推动了二战后国际贸易的增长,有利于二战后世界经济的恢复发展

消极:有利于美国占领世界市场,成为美国向外经济扩张的工具。

(二)国际贸易体系的发展

1.世界贸易组织成立

发展:1995年,在关贸总协定的基础上,世界贸易组织成立。

世贸宗旨:

各成员力求···合理利用···确保···建立······

影响:

①世界贸易组织····直接降低了···,刺激了···,提高了·····

②进一步扩大服务贸易,涉及·····12大类,服务贸易对于经济的推动作用越来越大,也为人们的工作和生活提供了很大便利。

时间:2001年,中国加入世界贸易组织。

意义:使中国经济在全球化进程中获得参与制定规则和竞争的有利位置,从而得到更为广阔的发展空间,对经济体制改革和现代化建设产生深刻影响,标志着中国对外开放进入了一个新的阶段。

2.中国加入世贸组织

(1)原因:

①商品贸易同国际投资、技术贸易、劳务承包等结合在一起,实现了更多样的经济合作方式。

②现代信息技术的发展改变了传统的交易手段。

(2)表现:电子商务兴起,人们利用互联网技术和通信技术进行商品、技术和服务交换。

(3)影响:突破了时空障碍,极大提高了商业效率,降低了相关成本,便利了人们的生活。

3.贸易形式发生变化

知识拓展

——

电子商务

电子商务是以信息网络技术为手段,以商品交换为中心的商务活动,是传统商业活动各环节的电子化、网络化、信息化。电子商务有广义和狭义之分。广义的电子商务定义为,使用各种电子工具从事商务活动;狭义电子商务定义为,主要利用互联网从事商务或活动。无论是广义的还是狭义的电子商务的概念,电子商务都涵盖了两个方面:一是离不开互联网这个平台,没有了网络,就称不上为电子商务;二是通过互联网完成的是一种商务活动。

(一)、二战后国际货币金融体系的建立——布雷顿森林体系

2.内容

确定国际货币制度

(双挂钩一固定)

黄金

美元

其他会员国货币

美元与黄金直接挂钩

1盎司黄金=35美元

其他会员国货币与美元挂钩,同美元保持固定汇率关系

建立国际金融机构

世界银行

国际货币基金组织

1.背景:吸取大危机和二战的教训;美国战后经济实力膨胀。

三、国际金融与人类生活

机构

宗旨

业务活动

国际货币基金组织

国际复兴开发银行世界银行

(一)、二战后国际货币金融体系的建立——布雷顿森林体系

3.国际金融机构

重建国际货币制度,以维持汇率的稳定和国际收支的平衡,增强会员国维持经济繁荣的信心

向会员国发放短期贷款,用于进行国际收支调整

鼓励对外投资,促进战后经济的复苏与发展。成立初期贷款对象集中在西欧国家,后来重点转向发展中国家

向会员国发放中长期贷款,用于恢复和发展经济。

易混易错

——

布雷顿森林体系与国际货币基金组织、世界银行的不同

布雷顿森林体系是阶段性的国际货币体系,而世界银行和国际货币基金组织则是永久性的国际金融机构。因此,布雷顿森林体系虽然崩溃了,但世界银行和国际货币基金组织仍然存在,并且世界银行的宗旨,已经转向全球性的发展援助。

①很多非银行机构迅速发展,证券市场的融资规模不断扩大。

②不同金融机构的业务界限被打破,银行、政权和保险三者的产品日益趋同并相互融合,大型金融集团和跨国金融企业不断涌现。

金融风险一旦失控,就会导致大范围金融波动,甚至引起全球性的金融危机。

(2)风险

(1)金融全球化的发展

4.国际金融的发展

①中国政府开始推进人民币的国际化。

②中国成为国际货币基金组织第三大成员,仅次于美国和日本

③中国发起成立亚洲基础设施投资银行。人民币成为主要的国际储备货币之。

5.中国在国际金融中的影响力逐步提升

北京奥林匹克公园中心区亚投行总部大楼

6.电子金融与网络金融日益普及

①原因:计算机和通信技术的发展。

②表现:

A.20世纪70年代末期,自动取款机开始投入使用。

B.20世纪末,信用卡公司实现了国际信用卡支付体系的联网。

C.21世纪以来,互联网金融已逐渐成为人们生产生活密不可分的一部分。

③影响:便利了人们的生活,人们利用电脑、手机等网络终端,无须亲自到金融网点,就能办理转账汇款、投资理财、贷款兑换等业务。

国际货币基金组织

世界银行

关贸总协定

标志

时间

宗旨

作用

性质

1945

1945

1947

稳定汇率提供短期贷款

提供长期贷款促进经济恢复发展

降低关税实现贸易自由化

国际货币金融组织

多边贸易协定

稳定世界金融和经济秩序

恢复和促进世界经济发展

扩大世界贸易

总结归纳:二战后的世界金融和贸易组织

探究

20世纪金融领域的新变化

材料 “美国梦的光辉顶点在布雷顿森林会议上展露无遗”。……无论在华盛顿还是海外,人们对布雷顿森林体系服务美国长远利益的初衷已不再有任何疑问,然而其他国家的领导人打消了疑虑,接受这样的思想:这个体系造福美国的同时也造福世界。20世纪70年代,布雷顿森林体系崩溃,牙买加体系建立,各国货币不再规定含金量,黄金也不再用于官方结算,黄金的货币使命终结。……现行国际货币体系是一种浮动汇率体系。

——摘编自《布雷顿森林体系70年之痒》

思考:根据材料并结合所学知识,指出“美国梦的光辉顶点在布雷顿森林会议上展露无遗”的具体表现,并概括牙买加体系与布雷顿森林体系在货币形态和汇率机制上的变化。

提示:表现:建立一个以美元为中心的资本主义世界货币体系。

变化:货币形态:从黄金货币化到黄金非货币化;汇率机制:从固定汇率到浮动汇率。

探究

国际金融中心的变迁

(1)手工工场时期,荷兰不断进行金融创新,提高了金融聚集度和辐射力,逐渐成为国际金融中心。

(2)工业革命前后,英国制度的改良和荷兰制度的衰退,19世纪初,伦敦成为国际金融中心。

(3)两次世界大战使英国实力衰退,而美国的实力迅速上升。第二次世界大战后,纽约作为国际金融中心的地位得到确立。

课堂小结

20世纪以来人类的经济与生活

资本主义世界(一战前后、二战后)

世界经济的发展

国际贸易与人类生活

社会主义国家和发展中国家

21世纪以来的世界与中国

国际金融对人类生活的影响

新的贸易体系建立

新的贸易形式出现

国际金融体系与经济全球化

国际金融与人类生活

课堂检测

1.(2020安徽蚌埠期末)国内战争结束后,苏俄政权仍面临危机。列宁认识到“让步是不可避免的”,政策的调整并不意味着社会主义在俄国的结束,而是暂时的退却,“后退一步为的是前进两步”。这一“退却”是指

( )

A.苏联模式

B.“战时共产主义”政策

C.新经济政策

D.大规模工业化政策

C

2.1955年日本政府制定了《经济自立五年计划》,1960年上台的池田勇人内阁提出《国民收入倍增计划》,日本经济进入快速发展时期。这反映出日本经济政策的特点是

( )

A.大力发展国营经济

B.侧重对经济的规划引导

C.积极扩大政府开支

D.利用市场规律发展经济

B

3.2008年9月,发生于美国华尔街的次贷危机演化和扩大为一场全球金融危机。面对危机,各国政府积极应对,中国政府更是这场危机中的重要角色。对此理解正确的是

( )

A.中国开始与美国共同主宰世界经济

B.金融危机使中国迅速成为世界强国

C.充分体现了世界经济全球化的趋势

D.中国化金融危机为改革开放的契机

C

4.(2020山西师大附中月考)有学者认为:“如果从1992年正式明确走向市场经济道路算起,那么,仅仅经过了短短的5年时间,中国就基本上消除了伴随计划经济30多年的普遍‘短缺’现象,越来越多的产品从‘卖方市场’转变为‘买方市场’。”这表明

( )

A.计划经济体制已经彻底退出历史舞台

B.计划经济体制没有发挥任何积极作用

C.市场经济体制促进了经济的快速增长

D.市场经济体制与计划经济体制缺一不可

5.(2021辽宁沈阳郊联体高二月考)20世纪四五十年代,拉美地区的国有化运动还只限于少数国家;到20世纪六七十年代,越来越多的拉美国家加入国有化运动的行列中。据统计,1960—1976年,拉美国家有将近200家外国企业被收归国有,掀起国有化浪潮。这一运动在当时

( )

A.减少了拉美国家对西方大国的依附性

B.推动了拉美国家的现代化进程

C.不同于二战后西方国家的新变化

D.标志着世界殖民体系的崩溃

A

6.(2021山东泰安宁阳高二月考,)1945年以来国际货币基金组织和世界银行的重要事项都需会员国投票决定,投票权的大小与会员国认购的股本成正比。而1994年的《建立世界贸易组织的协定》则将“协商一致”作为主要的决策方式,投票表决只是辅助方式。这种变化主要反映了

( )

A.世界政治格局的多极化趋势增强

B.国际政治经济新秩序逐步建立

C.新兴经济体的国际地位不断提高

D.冷战结束推动国际决策民主化

C

7.(2021黑龙江哈尔滨宾县一中高二月考)二战后某国际协定旨在通过投资,“协助会员国境内的复兴与建设,包括恢复受战争破坏的经济,使生产设施回复到和平时期的需要”,并“鼓励欠发达国家生产设施与资源的开发”。该协定

( )

A.有利于实现国际贸易自由化

B.为世界经济的恢复创造了条件

C.最初致力于亚非的经济恢复

D.规定各会员国的货币汇率一致

B

8.2017年6月16日亚洲基础设施投资银行理事会宣布,批准新一轮3个意向成员加入,至此亚投行成员总数增至80个。此次批准的3个意向成员分别是汤加、阿根廷和马达加斯加。亚投行的成立体现了

( )

A.国际经济新秩序建立

B.中国国际影响力提高

C.亚洲经济的稳定发展

D.经济多极化格局形成

B

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化