第10课 古代的村落、集镇和城市 课件

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第四单元

村落、城镇与居住环境

第10课

古代的村落、集镇和城市

【课程标准】

①了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征;

②了解古代的村落、集镇、和城市形成的原因及影响。

高中统编历史选择性必修2《经济与社会生活》

穴居

半穴居

地面建筑

砖石结构建筑

木石结构建筑

古代的集镇

雅典卫城

古代中国关中民居

古代罗马民居

含义:农业出现以后人们筑屋定居,形成具有相当数量和规模的居民聚居点。

前提:

1、何谓“村落”?它产生的前提?

农业与筑屋定居的出现

一、村落的产生

兴隆洼聚落遗址

耶莫遗址

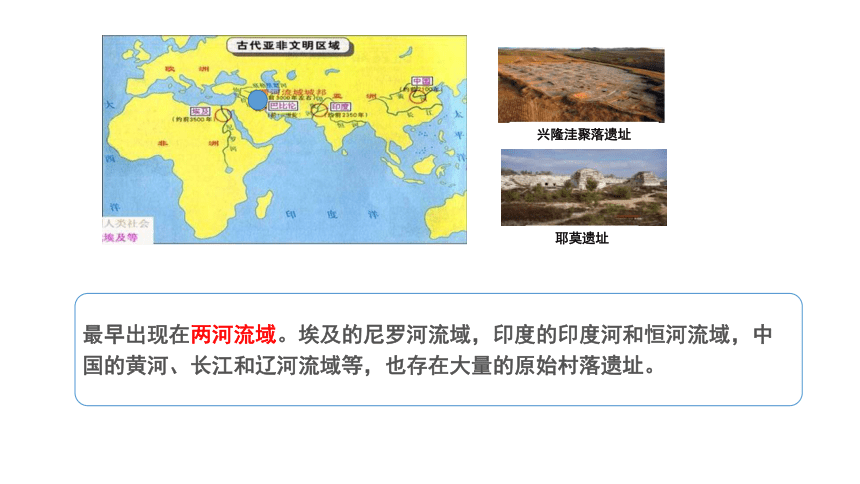

最早出现在两河流域。埃及的尼罗河流域,印度的印度河和恒河流域,中国的黄河、长江和辽河流域等,也存在大量的原始村落遗址。

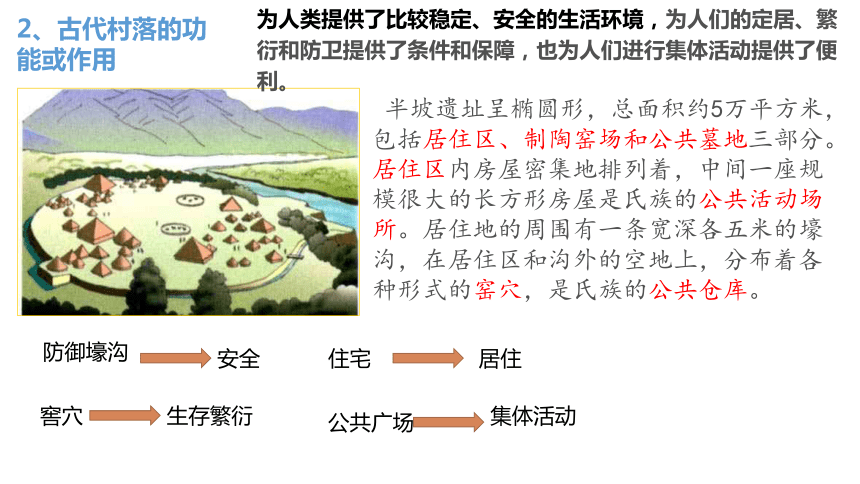

半坡遗址呈椭圆形,总面积约5万平方米,包括居住区、制陶窑场和公共墓地三部分。居住区内房屋密集地排列着,中间一座规模很大的长方形房屋是氏族的公共活动场所。居住地的周围有一条宽深各五米的壕沟,在居住区和沟外的空地上,分布着各种形式的窑穴,是氏族的公共仓库。

2、古代村落的功

能或作用

为人类提供了比较稳定、安全的生活环境,为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利。

防御壕沟

安全

住宅

居住

窖穴

生存繁衍

公共广场

集体活动

上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室(房屋),上栋下宇,以待风雨。

——《易·系辞下

》

古之民未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处,下润湿伤民,古圣王作为宫室。

——《墨子·

辞过》

史料研习:上古人类居住的方式发生了哪些变化?这种变化会给人类带来哪些好处?

①使人们进一步摆脱了对自然的依赖②提高了生活质量③有利于农业生产的发展和人类文明的进步

3、古代村落对人类的影响

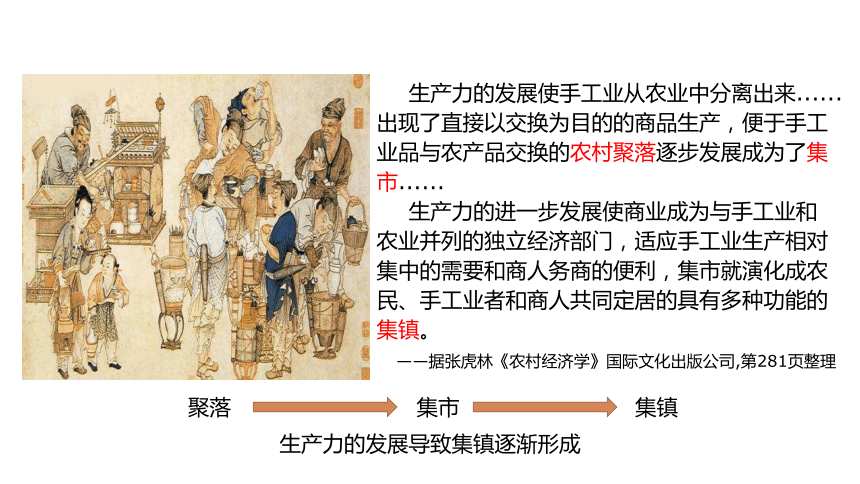

生产力的发展使手工业从农业中分离出来......出现了直接以交换为目的的商品生产,便于手工业品与农产品交换的农村聚落逐步发展成为了集市......

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。

——据张虎林《农村经济学》国际文化出版公司,第281页整理

集镇

生产力的发展导致集镇逐渐形成

聚落

集市

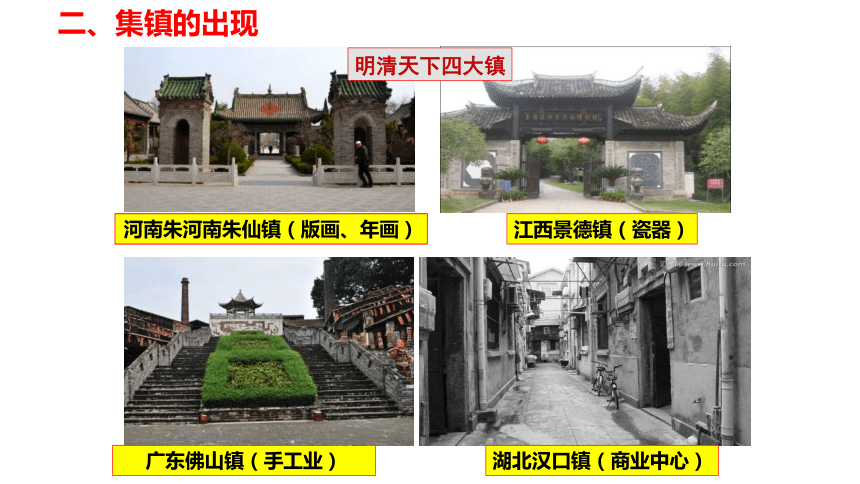

广东佛山镇(手工业)

河南朱河南朱仙镇(版画、年画)

江西景德镇(瓷器)

湖北汉口镇(商业中心)

明清天下四大镇

二、集镇的出现

1、集镇形成的原因

生产力的发展使手工业从农业中分离出来......出现了直接以交换为目的的商品生产,便于手工业品与农产品交换的农村聚落逐步发展成为了集市......

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。

阅读分析材料,结合教材思考集镇形成的原因?

①原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

②商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

③商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

材料

?明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起。到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个。这些市镇之间的距离大体在10-30里,一般最大距离不超过农家一日舟行往返可以完成买卖的路程。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。(下表反映的是江南部分市镇及其经项目)

市镇

经营项目

湖州府南浔镇、菱湖镇、乌青镇,苏州府震泽镇,嘉兴府石门镇

桑蚕、缫丝

嘉兴府王店镇、王江泾镇,湖州府双林镇,苏州府盛泽镇

丝织业

松江府华亭县朱泾镇

棉纺织业

桐乡县炉头镇

冶铸业

桐乡县石门镇

蚕丝、榨油

归安县善琏镇

制笔

【素养提升---史料史证】

根据材料并结合所学知识,分析明朝江南市镇的特点及原因?

特点:数量多、分布密集;规模大,功能齐全;形成城镇网络;形成地域性专业分工(或经营各具特色)

。

原因:农业和手工业发达,水陆交通便利。

2、古代中国集镇的形成与发展

(1)约公元前3500—前3100年,两河流域苏美尔人几个较大的居民中心结成城市。

(2)世界上主要的农业区域,都相继产生了一批集政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所——早期城市。

三、城市的产生

中国古代的城市

中国古代的城市

(1)布局:主要分为宫殿区、手工业区和商业区、居民区。

(2)商朝:城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心。

(3)周朝:营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度、城郭门数、道路宽狭、宫室种类、市场分布都有规定。周朝城邑大致分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制。

材料:匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》

西方古代的城市

(1)代表:古希腊和古罗马的城市。

(2)表现

古希腊:城市布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能

古罗马:城市的道路系统和供水排水系统,成为后来西方城市建设的标准

欧洲中古时期:出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇

文明

建筑材料

建筑风格

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊、罗马

古印第安

黏土

、芦苇混合制成的砖块

墙壁贴着墙壁

结构相同,前庭、前室、主室

泥和木材、椰子叶

庭院、院落有柱廊

木、砖

布局讲究对称、主次分明、院落有序

木、石、砖、混凝土

带有列柱围廊的中庭拱券、希腊柱式

野牛皮、木头

圆锥形的帐篷

思考:从各地民居使用的建筑材料看有什么共性?

因地制宜、用最经济的手段去建造最宜居的居所

各美其美,美人之美,美美与共。

——费孝通

1、世界各地的状况

四、世界各地的民居

自然环境、经济发展、文化水平、宗教习俗、历史传统、国家制度和政策等

古埃及民居复原图

阿里阿纳·波里阿纳公寓式住宅,属于古纳埃斯?阿雷乌斯?尼基迪乌斯?梅乌斯所有。租期从接下来的7月1日开始。店铺、附带上面的房间。适合男士的二楼公寓。此中庭型楼房主屋。契约必须与前述人物的奴隶普里姆斯订定。

——《拉丁碑文集》收录的罗马时代写在公寓墙上的广告

古埃及处于尼罗河三角洲,干旱炎热。尼罗河谷缺乏木材,从上游运来的石料用来修神庙,陵墓,古埃及人用淤泥混合沙子芦苇制成的泥砖盖房,并在砖块之间和墙体表面抹上灰泥。

罗马人的“蜗居”

探究:影响世界各地民居多样性的因素?

2、影响世界各地民居的因素

窑

洞

傣族干栏式竹楼

南北差异、地域差异

陕北窑洞

北京四合院

湘西吊脚楼

北京四合院的形制是封建社会宗法及伦理道德制约下的民居形式,很多地方反映出深刻的等级规定及尊卑差别,全宅的平面构图是按家长作为全家核心的原则布置的,一切房屋揭簇拥着正房,而且在开间尺寸、高矮、脊饰等各方面皆低于正房。

——孙大章主编:《中国古代建筑史》

3、古代中国民居

四合院

福建永定土楼

吊脚楼

窑洞

3、古代中国民居的特点

移动家园草原蒙古包

陕西窑洞

粉墙黛瓦徽派民居

童话小屋胶东海草房

3、古代中国民居的特点

体现等级观念和长幼有序的礼仪制度。

讲究对称,主次分明,院落有序。

普遍采用木构抬梁结构。

风格多样,地域特色、民族特色明显。

北京的四合院强调对称的平面布局,对外封闭,对内开敞,中间设有多个庭院,反映严格的内外有别、尊卑有序的宗法思想。全宅分为内外院,外宾、仆役不得

随意入内院,内眷不轻易到外院。内宅居住的分配是非常严格的,全宅的平面构图是按家长作为全家核心的原则布置的,一切房屋皆簇拥着正房,而且在开间尺寸、高矮、装饰等各方面皆低于正房。正房不仅是实际家庭生活的中心,也是家族精神的象征。内宅中位置优越显赫的正房,都要给老一代的老爷、太太居住,左次间住祖父母,右次间住父母。正房堂屋是家人起居、招待亲戚或年节时设供祭祖的地方,两侧多做卧室。东西两侧的卧室也有尊卑之分,在一夫多妻的制度下,东侧为尊,由正室居住;西侧为卑,由偏房居住。东西厢房则由子侄等晚辈居住,大哥住左厢,二弟住右厢。而仆役等只能住在外院从房内。

依据材料概括四合院的构成与蕴含的思想文化内涵

历史解释能力训练

①四合院是由正房(一般是北房)、东西厢房和南房组成的一个独立的院落,正房旁有时还有东西耳房,有抄手游廊将四面的房子连接,可避风雨。

②四合院的正房一般为三间或者五间,是一家之主或长辈居住的地方;东西厢房是晚辈居住的地方。

(1)构成:

(2)思想文化内涵

(2)四合院是我国封建社会宗法观念和家族制度在居住建筑上的反映,它体现了中国传统文化中长幼有序、尊卑有别的礼制观念,这些观念延续至今,成为中华民族精神的重要组成部分。

课堂检测

1.早期的村落一般位于河流流域或者临近水源适合人类发展的地区。这说明( )

A.地理环境影响村落位置

B.采集经济是主要的经济

C.渔猎是古人主要的活动

D.社会经济决定村落选址

A

2.最初往往在便于物资集散的地点形成乡间集市以进行定期的商品交换,继而这些地方逐渐建立起经常性的商业服务设施,成长为集镇。据此可知集镇

( )

A.是定期商品交换的场所

B.是利于物资集散的地点

C.能够提供商业服务设施

D.是商品交换发展的结果

D

3.中国古代城市规划布局自汉至宋形成了与欧洲城市完全不同的坊市制。宋以后虽然坊市制的封闭状态被打破,但在重要的城市仍保留了官民居住区分开的格局,这种现象一直延续到清代。这说明坊市制

( )

A.是维护市场秩序的需要

B.具有较浓厚的等级色彩

C.有助于城市经济的发展

D.严重阻碍中国社会转型

B

4.《太平御览》中指出:“苍梧以南,有文郎野人,居无室宅,依树止宿,食生肉,采香为业,与人交易,若上皇之人。”这体现出当时的居住方式是

( )

A.穴居

B.巢居

C.半穴居

D.地面筑屋

B

5.殷商时期,村落是人们生活居住的地方,也是人们生产劳动的地方。有的村落有一定规模,设有围墙和大门,宗族族长也居住其间。据此可知,村落

( )

A.选址十分注重自然环境

B.使用周期长,具有稳定性

C.有利于保障人们的生产生活

D.是一个完善的社会组织系统

C

6.(2021辽宁沈阳郊联体高二期中,)《徽州古村落》中对某村落的布局这样写道:“整个村落以敬爱堂为中心布局设计,前后两条溪流成弧形绕堂而过,流经家家户户门前,形成‘门外青山如屋里,东家流水入西邻’的格局。”材料体现出的村落文化特色是

( )

A.渗透宗法伦理秩序

B.典型的拱形建筑特色

C.传统的四合院格局

D.砖石混合的建筑特点

A

阅读材料,完成下列要求。

材料一 除了大量棉纺业和丝织业市镇外,明代江南还有一些专业市镇,经营不同的工业,如盐业、榨油业、笔业、竹木山货业等。这些市镇的出现并非行政运作的结果,而是商业及手工业集聚自然形成的结果。三教九流的人物聚集在一起,构成了一个很有生气的社会。在浓重的商品气息中,却还不能忘了,士大夫们往往会因为市镇的交通便利、经济发达和信息灵通,选择临近的市镇居住。士大夫们在江南营造了不少园林,不但展现其财力和成就,也展现他们的文化品位。

——摘编自卜宪群《中国通史》

材料二 16世纪,一个旅行者在小镇过夜的概率约是在大都市过夜的概率的5倍。在贵族尽可能地使名下地产增值,君主也想要推动城市发展的背景下,新的市镇茁壮成长起来。1580年之后的一百年内,瑞典瓦萨王朝颁布了30张新的市镇特许状,以鼓励对新土地的拓殖。与此同时,英国的都铎王朝和斯图亚特王朝在爱尔兰兴建特许市镇——以引领英国的殖民事业。不是每个小镇都可以存活下来,苏格兰和挪威的自治市和特许市镇有四分之三变成了“鬼城”。

——摘编自马克·格林格拉斯等

《基督教欧洲的巨变:1517—1648》

(1)根据材料一,结合所学,分析明朝江南市镇的特点。

(2)根据材料二,分析同时期欧洲市镇发展的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析明朝繁荣的市镇工商业为什么没能推动社会转型。

答案 (1)出现了行业分工的专业市镇;工商业市镇自然聚集形成;出现了富有生气的市民生活;商业气息与文化气息相结合。

(2)分布十分密集;由君主或贵族推动其发展;为殖民扩张服务;大部分无法存活下来。

(3)明清之际的海禁和闭关锁国政策,使得中国未能主导世界市场;重农抑商政策的推行,使得中国商人习惯于购买土地,而不是发展出复杂的金融体系来管理资本;发达的小农经济与顽固的专制制度相呼应,不利于资本主义萌芽的发展。

第四单元

村落、城镇与居住环境

第10课

古代的村落、集镇和城市

【课程标准】

①了解人类居住条件的变迁及各地民居的差异及其特征;

②了解古代的村落、集镇、和城市形成的原因及影响。

高中统编历史选择性必修2《经济与社会生活》

穴居

半穴居

地面建筑

砖石结构建筑

木石结构建筑

古代的集镇

雅典卫城

古代中国关中民居

古代罗马民居

含义:农业出现以后人们筑屋定居,形成具有相当数量和规模的居民聚居点。

前提:

1、何谓“村落”?它产生的前提?

农业与筑屋定居的出现

一、村落的产生

兴隆洼聚落遗址

耶莫遗址

最早出现在两河流域。埃及的尼罗河流域,印度的印度河和恒河流域,中国的黄河、长江和辽河流域等,也存在大量的原始村落遗址。

半坡遗址呈椭圆形,总面积约5万平方米,包括居住区、制陶窑场和公共墓地三部分。居住区内房屋密集地排列着,中间一座规模很大的长方形房屋是氏族的公共活动场所。居住地的周围有一条宽深各五米的壕沟,在居住区和沟外的空地上,分布着各种形式的窑穴,是氏族的公共仓库。

2、古代村落的功

能或作用

为人类提供了比较稳定、安全的生活环境,为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利。

防御壕沟

安全

住宅

居住

窖穴

生存繁衍

公共广场

集体活动

上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室(房屋),上栋下宇,以待风雨。

——《易·系辞下

》

古之民未知为宫室时,就陵阜而居,穴而处,下润湿伤民,古圣王作为宫室。

——《墨子·

辞过》

史料研习:上古人类居住的方式发生了哪些变化?这种变化会给人类带来哪些好处?

①使人们进一步摆脱了对自然的依赖②提高了生活质量③有利于农业生产的发展和人类文明的进步

3、古代村落对人类的影响

生产力的发展使手工业从农业中分离出来......出现了直接以交换为目的的商品生产,便于手工业品与农产品交换的农村聚落逐步发展成为了集市......

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。

——据张虎林《农村经济学》国际文化出版公司,第281页整理

集镇

生产力的发展导致集镇逐渐形成

聚落

集市

广东佛山镇(手工业)

河南朱河南朱仙镇(版画、年画)

江西景德镇(瓷器)

湖北汉口镇(商业中心)

明清天下四大镇

二、集镇的出现

1、集镇形成的原因

生产力的发展使手工业从农业中分离出来......出现了直接以交换为目的的商品生产,便于手工业品与农产品交换的农村聚落逐步发展成为了集市......

生产力的进一步发展使商业成为与手工业和农业并列的独立经济部门,适应手工业生产相对集中的需要和商人务商的便利,集市就演化成农民、手工业者和商人共同定居的具有多种功能的集镇。

阅读分析材料,结合教材思考集镇形成的原因?

①原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

②商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

③商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

材料

?明朝中后期,随着江南经济的发展,在交通便利的地方,市镇逐渐兴起。到万历以后,其市镇总数不下200个,其中规模大、功能全的镇至少有160个。这些市镇之间的距离大体在10-30里,一般最大距离不超过农家一日舟行往返可以完成买卖的路程。在每个市镇的周围,都有密集的从事小商品生产的村坊和初级集市环绕,这些市镇作为商品集镇,形成一个以水路舟行为基本交通脉络的网状结构。(下表反映的是江南部分市镇及其经项目)

市镇

经营项目

湖州府南浔镇、菱湖镇、乌青镇,苏州府震泽镇,嘉兴府石门镇

桑蚕、缫丝

嘉兴府王店镇、王江泾镇,湖州府双林镇,苏州府盛泽镇

丝织业

松江府华亭县朱泾镇

棉纺织业

桐乡县炉头镇

冶铸业

桐乡县石门镇

蚕丝、榨油

归安县善琏镇

制笔

【素养提升---史料史证】

根据材料并结合所学知识,分析明朝江南市镇的特点及原因?

特点:数量多、分布密集;规模大,功能齐全;形成城镇网络;形成地域性专业分工(或经营各具特色)

。

原因:农业和手工业发达,水陆交通便利。

2、古代中国集镇的形成与发展

(1)约公元前3500—前3100年,两河流域苏美尔人几个较大的居民中心结成城市。

(2)世界上主要的农业区域,都相继产生了一批集政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所——早期城市。

三、城市的产生

中国古代的城市

中国古代的城市

(1)布局:主要分为宫殿区、手工业区和商业区、居民区。

(2)商朝:城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心。

(3)周朝:营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度、城郭门数、道路宽狭、宫室种类、市场分布都有规定。周朝城邑大致分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制。

材料:匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》

西方古代的城市

(1)代表:古希腊和古罗马的城市。

(2)表现

古希腊:城市布局中已反映出行政、防御、宗教和商业的功能

古罗马:城市的道路系统和供水排水系统,成为后来西方城市建设的标准

欧洲中古时期:出现了一些以手工业者和商人为核心的新型城市和城镇

文明

建筑材料

建筑风格

两河流域

古埃及

古代中国

古希腊、罗马

古印第安

黏土

、芦苇混合制成的砖块

墙壁贴着墙壁

结构相同,前庭、前室、主室

泥和木材、椰子叶

庭院、院落有柱廊

木、砖

布局讲究对称、主次分明、院落有序

木、石、砖、混凝土

带有列柱围廊的中庭拱券、希腊柱式

野牛皮、木头

圆锥形的帐篷

思考:从各地民居使用的建筑材料看有什么共性?

因地制宜、用最经济的手段去建造最宜居的居所

各美其美,美人之美,美美与共。

——费孝通

1、世界各地的状况

四、世界各地的民居

自然环境、经济发展、文化水平、宗教习俗、历史传统、国家制度和政策等

古埃及民居复原图

阿里阿纳·波里阿纳公寓式住宅,属于古纳埃斯?阿雷乌斯?尼基迪乌斯?梅乌斯所有。租期从接下来的7月1日开始。店铺、附带上面的房间。适合男士的二楼公寓。此中庭型楼房主屋。契约必须与前述人物的奴隶普里姆斯订定。

——《拉丁碑文集》收录的罗马时代写在公寓墙上的广告

古埃及处于尼罗河三角洲,干旱炎热。尼罗河谷缺乏木材,从上游运来的石料用来修神庙,陵墓,古埃及人用淤泥混合沙子芦苇制成的泥砖盖房,并在砖块之间和墙体表面抹上灰泥。

罗马人的“蜗居”

探究:影响世界各地民居多样性的因素?

2、影响世界各地民居的因素

窑

洞

傣族干栏式竹楼

南北差异、地域差异

陕北窑洞

北京四合院

湘西吊脚楼

北京四合院的形制是封建社会宗法及伦理道德制约下的民居形式,很多地方反映出深刻的等级规定及尊卑差别,全宅的平面构图是按家长作为全家核心的原则布置的,一切房屋揭簇拥着正房,而且在开间尺寸、高矮、脊饰等各方面皆低于正房。

——孙大章主编:《中国古代建筑史》

3、古代中国民居

四合院

福建永定土楼

吊脚楼

窑洞

3、古代中国民居的特点

移动家园草原蒙古包

陕西窑洞

粉墙黛瓦徽派民居

童话小屋胶东海草房

3、古代中国民居的特点

体现等级观念和长幼有序的礼仪制度。

讲究对称,主次分明,院落有序。

普遍采用木构抬梁结构。

风格多样,地域特色、民族特色明显。

北京的四合院强调对称的平面布局,对外封闭,对内开敞,中间设有多个庭院,反映严格的内外有别、尊卑有序的宗法思想。全宅分为内外院,外宾、仆役不得

随意入内院,内眷不轻易到外院。内宅居住的分配是非常严格的,全宅的平面构图是按家长作为全家核心的原则布置的,一切房屋皆簇拥着正房,而且在开间尺寸、高矮、装饰等各方面皆低于正房。正房不仅是实际家庭生活的中心,也是家族精神的象征。内宅中位置优越显赫的正房,都要给老一代的老爷、太太居住,左次间住祖父母,右次间住父母。正房堂屋是家人起居、招待亲戚或年节时设供祭祖的地方,两侧多做卧室。东西两侧的卧室也有尊卑之分,在一夫多妻的制度下,东侧为尊,由正室居住;西侧为卑,由偏房居住。东西厢房则由子侄等晚辈居住,大哥住左厢,二弟住右厢。而仆役等只能住在外院从房内。

依据材料概括四合院的构成与蕴含的思想文化内涵

历史解释能力训练

①四合院是由正房(一般是北房)、东西厢房和南房组成的一个独立的院落,正房旁有时还有东西耳房,有抄手游廊将四面的房子连接,可避风雨。

②四合院的正房一般为三间或者五间,是一家之主或长辈居住的地方;东西厢房是晚辈居住的地方。

(1)构成:

(2)思想文化内涵

(2)四合院是我国封建社会宗法观念和家族制度在居住建筑上的反映,它体现了中国传统文化中长幼有序、尊卑有别的礼制观念,这些观念延续至今,成为中华民族精神的重要组成部分。

课堂检测

1.早期的村落一般位于河流流域或者临近水源适合人类发展的地区。这说明( )

A.地理环境影响村落位置

B.采集经济是主要的经济

C.渔猎是古人主要的活动

D.社会经济决定村落选址

A

2.最初往往在便于物资集散的地点形成乡间集市以进行定期的商品交换,继而这些地方逐渐建立起经常性的商业服务设施,成长为集镇。据此可知集镇

( )

A.是定期商品交换的场所

B.是利于物资集散的地点

C.能够提供商业服务设施

D.是商品交换发展的结果

D

3.中国古代城市规划布局自汉至宋形成了与欧洲城市完全不同的坊市制。宋以后虽然坊市制的封闭状态被打破,但在重要的城市仍保留了官民居住区分开的格局,这种现象一直延续到清代。这说明坊市制

( )

A.是维护市场秩序的需要

B.具有较浓厚的等级色彩

C.有助于城市经济的发展

D.严重阻碍中国社会转型

B

4.《太平御览》中指出:“苍梧以南,有文郎野人,居无室宅,依树止宿,食生肉,采香为业,与人交易,若上皇之人。”这体现出当时的居住方式是

( )

A.穴居

B.巢居

C.半穴居

D.地面筑屋

B

5.殷商时期,村落是人们生活居住的地方,也是人们生产劳动的地方。有的村落有一定规模,设有围墙和大门,宗族族长也居住其间。据此可知,村落

( )

A.选址十分注重自然环境

B.使用周期长,具有稳定性

C.有利于保障人们的生产生活

D.是一个完善的社会组织系统

C

6.(2021辽宁沈阳郊联体高二期中,)《徽州古村落》中对某村落的布局这样写道:“整个村落以敬爱堂为中心布局设计,前后两条溪流成弧形绕堂而过,流经家家户户门前,形成‘门外青山如屋里,东家流水入西邻’的格局。”材料体现出的村落文化特色是

( )

A.渗透宗法伦理秩序

B.典型的拱形建筑特色

C.传统的四合院格局

D.砖石混合的建筑特点

A

阅读材料,完成下列要求。

材料一 除了大量棉纺业和丝织业市镇外,明代江南还有一些专业市镇,经营不同的工业,如盐业、榨油业、笔业、竹木山货业等。这些市镇的出现并非行政运作的结果,而是商业及手工业集聚自然形成的结果。三教九流的人物聚集在一起,构成了一个很有生气的社会。在浓重的商品气息中,却还不能忘了,士大夫们往往会因为市镇的交通便利、经济发达和信息灵通,选择临近的市镇居住。士大夫们在江南营造了不少园林,不但展现其财力和成就,也展现他们的文化品位。

——摘编自卜宪群《中国通史》

材料二 16世纪,一个旅行者在小镇过夜的概率约是在大都市过夜的概率的5倍。在贵族尽可能地使名下地产增值,君主也想要推动城市发展的背景下,新的市镇茁壮成长起来。1580年之后的一百年内,瑞典瓦萨王朝颁布了30张新的市镇特许状,以鼓励对新土地的拓殖。与此同时,英国的都铎王朝和斯图亚特王朝在爱尔兰兴建特许市镇——以引领英国的殖民事业。不是每个小镇都可以存活下来,苏格兰和挪威的自治市和特许市镇有四分之三变成了“鬼城”。

——摘编自马克·格林格拉斯等

《基督教欧洲的巨变:1517—1648》

(1)根据材料一,结合所学,分析明朝江南市镇的特点。

(2)根据材料二,分析同时期欧洲市镇发展的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析明朝繁荣的市镇工商业为什么没能推动社会转型。

答案 (1)出现了行业分工的专业市镇;工商业市镇自然聚集形成;出现了富有生气的市民生活;商业气息与文化气息相结合。

(2)分布十分密集;由君主或贵族推动其发展;为殖民扩张服务;大部分无法存活下来。

(3)明清之际的海禁和闭关锁国政策,使得中国未能主导世界市场;重农抑商政策的推行,使得中国商人习惯于购买土地,而不是发展出复杂的金融体系来管理资本;发达的小农经济与顽固的专制制度相呼应,不利于资本主义萌芽的发展。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化