第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》 课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-28 11:36:22 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第10课

拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

1.知道查士丁尼法典的组成、影响、历史地位。

2.

知道拜占庭帝国的灭亡过程。

3.了解拜占庭帝国的历史地位。

学习目标

01

02

03

查士丁尼与《查士丁尼法典》

拜占庭帝国的灭亡

拜占庭灭亡的原因及启示

01

查士丁尼与《查士丁尼法典》

04

东罗马帝国建立

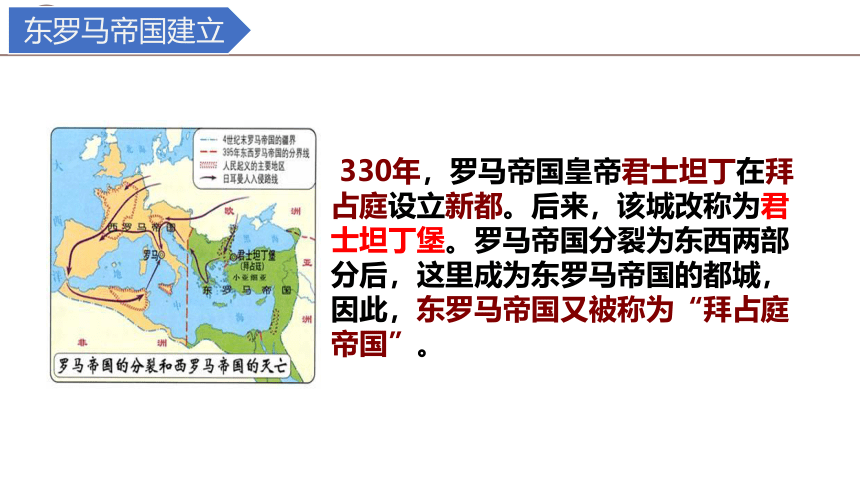

330年,罗马帝国皇帝君士坦丁在拜占庭设立新都。后来,该城改称为君士坦丁堡。罗马帝国分裂为东西两部分后,这里成为东罗马帝国的都城,因此,东罗马帝国又被称为“拜占庭帝国”。

01

查士丁尼与《查士丁尼法典》

(1)版图:东罗马帝国的版图囊括了希腊以及亚洲西部和非洲北部地区。

(2)统治:东罗马帝国的经济比较活跃,社会比较稳定。西罗马帝国灭亡后,东罗马帝国则延续下来,并且进入了一个“黄金时代”

1.东罗马帝国

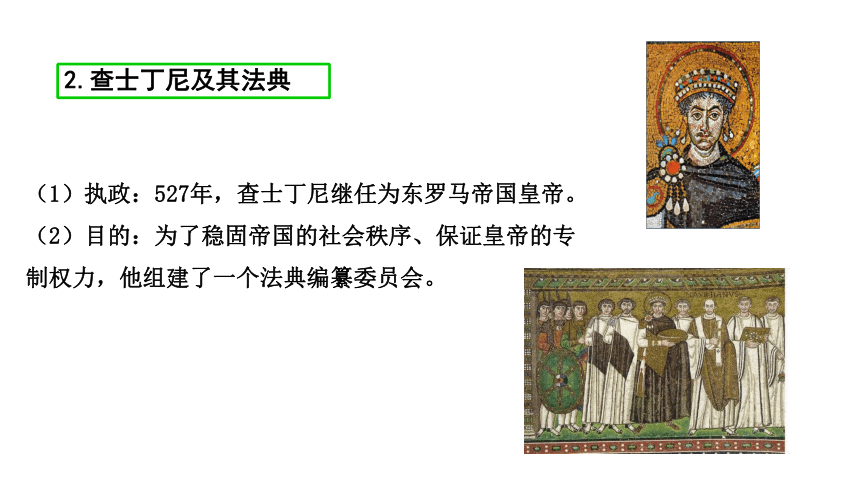

(1)执政:527年,查士丁尼继任为东罗马帝国皇帝。

(2)目的:为了稳固帝国的社会秩序、保证皇帝的专制权力,他组建了一个法典编纂委员会。

2.查士丁尼及其法典

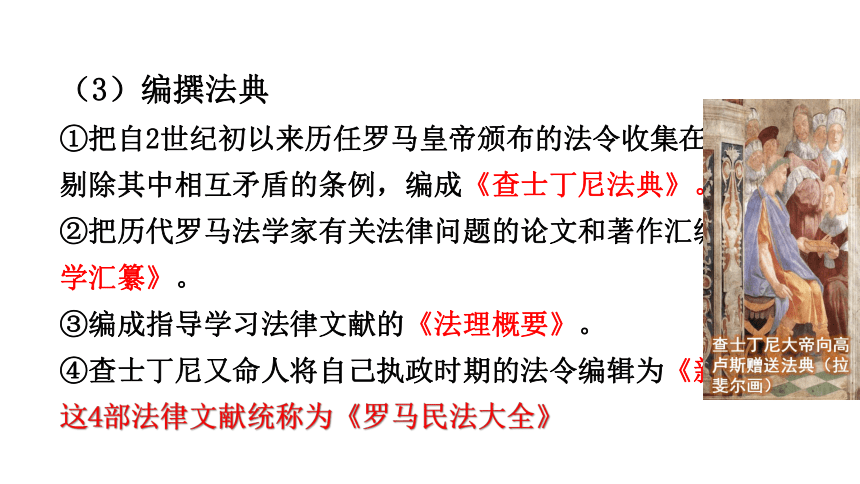

(3)编撰法典

①把自2世纪初以来历任罗马皇帝颁布的法令收集在一起,剔除其中相互矛盾的条例,编成《查士丁尼法典》。

②把历代罗马法学家有关法律问题的论文和著作汇编为《法学汇纂》。

③编成指导学习法律文献的《法理概要》。

④查士丁尼又命人将自己执政时期的法令编辑为《新法典》。

这4部法律文献统称为《罗马民法大全》

查士丁尼大帝向高卢斯赠送法典(拉斐尔画)

评价

①

仍然承认奴隶制,但在一定程度上改善了奴隶地位,不再像以前那样把奴隶看做“会说话的工具”。

②还对财产、买卖、债务、契约关系等作出明确规定。

《罗马民法大全》

02

拜占庭帝国的灭亡

拜占庭帝国的灭亡

02

1.发展历程

(1)从7世纪起,阿拉伯人不断攻击拜占庭帝国,占领了帝国的部分地区。

(2)9世纪以后,拜占庭帝国又面临着多个外部军事势力的进攻,帝国版图不断被蚕食,11世纪时仅剩希腊半岛和爱琴海地区的希腊国家。

(3)西欧封建主组建了十字军攻打拜占庭帝国,占领了君士坦丁堡和拜占庭的大部分领土。

(4)拜占庭帝国一度灭亡,不久后又复国,但领土大为缩小,国势日渐衰弱。

③西欧封建主组建十字军东征,占领了君士坦丁堡和拜占庭的大部分领土。

④14世纪初,拜占庭帝国受到新崛起的奥斯曼土耳其人的不断进攻。1453年,奥斯曼帝国攻破君士坦丁堡,改名为伊斯坦布尔,拜占庭帝国最终灭亡。

1、结合史料分析拜占庭帝国灭亡的原因是什么?

合作探究

1、穷兵黩武,四处征讨,国库空虚、财尽民穷。

2、外族势力入侵。

3、奥斯曼土耳其帝国的兴起。

影响

①它对基督教、希腊罗马的古典文化传统,以及西亚、北非等地的东方文化因素兼收并蓄,创造出独具特色的拜占庭文化,在世界上产生过重大影响。为东西方文化的交流架起了桥梁

拜占庭帝国

②它保存了大量的希腊、罗马古籍,为后来西欧的文艺复兴提供了丰富的精神营养。

拜占廷帝国的统治者无视西欧城市出现之后悄然兴起的文明因素,依然陶醉于已有的辉煌成就,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。这种封闭保守的心态持续了若干世纪之后,拜占廷帝国文明终于被历史大潮所淘汰。在1453年拜占廷帝国最终灭亡于信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其的扩张之中。

从拜占廷帝国的灭亡中你能得到什么启示?

开放宽容使文明繁荣,

保守狭隘使文明衰落!

探究点

本课小结

《罗马民法大全》:《查士丁尼法典》《法学汇纂》《法理概要》《新法典》

拜占庭帝国和查士丁尼法典

灭亡:1453年,被奥斯曼土耳其灭亡

建立:395年

强盛:查士丁尼统治,“黄金时代”

1.下列关于《查士丁尼法典》的正确表述是

(

)

①是罗马历史上第一部成文法典

②标志着罗马法已经发展到完备阶段

③保留了罗马在法学方面的创造成果

④成为维系东罗马帝国统治的有效工具

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

B

随堂即练

2.5世纪历经千年的拜占庭帝国寿终正寝,帝国灭亡的最主要原因是

(

)

A.只注重保存传统文明,不吸收外来文明,不注重创新发展

B.国家四分五裂,国力衰弱

C.统治者连续几个世纪征战,造成民穷财尽

D.外族入侵,无力抵抗而亡

A

3.

395年,罗马帝国分裂为西罗马帝国和东罗马帝国,东罗马帝国的都城是在

(

)

A.君士坦丁堡

B.迦太基

C.克里特岛

D.巴比伦

4.拜占庭文化是欧洲中古文化的明珠,是人类文化宝库的重要组成部分。对西欧文化的贡献是

(

)

A.保存了古希腊、罗马古籍

B.创造了西里尔字母

C.确立了军事封建制度

D.吸收西亚等地文化

A

A

第10课

拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

1.知道查士丁尼法典的组成、影响、历史地位。

2.

知道拜占庭帝国的灭亡过程。

3.了解拜占庭帝国的历史地位。

学习目标

01

02

03

查士丁尼与《查士丁尼法典》

拜占庭帝国的灭亡

拜占庭灭亡的原因及启示

01

查士丁尼与《查士丁尼法典》

04

东罗马帝国建立

330年,罗马帝国皇帝君士坦丁在拜占庭设立新都。后来,该城改称为君士坦丁堡。罗马帝国分裂为东西两部分后,这里成为东罗马帝国的都城,因此,东罗马帝国又被称为“拜占庭帝国”。

01

查士丁尼与《查士丁尼法典》

(1)版图:东罗马帝国的版图囊括了希腊以及亚洲西部和非洲北部地区。

(2)统治:东罗马帝国的经济比较活跃,社会比较稳定。西罗马帝国灭亡后,东罗马帝国则延续下来,并且进入了一个“黄金时代”

1.东罗马帝国

(1)执政:527年,查士丁尼继任为东罗马帝国皇帝。

(2)目的:为了稳固帝国的社会秩序、保证皇帝的专制权力,他组建了一个法典编纂委员会。

2.查士丁尼及其法典

(3)编撰法典

①把自2世纪初以来历任罗马皇帝颁布的法令收集在一起,剔除其中相互矛盾的条例,编成《查士丁尼法典》。

②把历代罗马法学家有关法律问题的论文和著作汇编为《法学汇纂》。

③编成指导学习法律文献的《法理概要》。

④查士丁尼又命人将自己执政时期的法令编辑为《新法典》。

这4部法律文献统称为《罗马民法大全》

查士丁尼大帝向高卢斯赠送法典(拉斐尔画)

评价

①

仍然承认奴隶制,但在一定程度上改善了奴隶地位,不再像以前那样把奴隶看做“会说话的工具”。

②还对财产、买卖、债务、契约关系等作出明确规定。

《罗马民法大全》

02

拜占庭帝国的灭亡

拜占庭帝国的灭亡

02

1.发展历程

(1)从7世纪起,阿拉伯人不断攻击拜占庭帝国,占领了帝国的部分地区。

(2)9世纪以后,拜占庭帝国又面临着多个外部军事势力的进攻,帝国版图不断被蚕食,11世纪时仅剩希腊半岛和爱琴海地区的希腊国家。

(3)西欧封建主组建了十字军攻打拜占庭帝国,占领了君士坦丁堡和拜占庭的大部分领土。

(4)拜占庭帝国一度灭亡,不久后又复国,但领土大为缩小,国势日渐衰弱。

③西欧封建主组建十字军东征,占领了君士坦丁堡和拜占庭的大部分领土。

④14世纪初,拜占庭帝国受到新崛起的奥斯曼土耳其人的不断进攻。1453年,奥斯曼帝国攻破君士坦丁堡,改名为伊斯坦布尔,拜占庭帝国最终灭亡。

1、结合史料分析拜占庭帝国灭亡的原因是什么?

合作探究

1、穷兵黩武,四处征讨,国库空虚、财尽民穷。

2、外族势力入侵。

3、奥斯曼土耳其帝国的兴起。

影响

①它对基督教、希腊罗马的古典文化传统,以及西亚、北非等地的东方文化因素兼收并蓄,创造出独具特色的拜占庭文化,在世界上产生过重大影响。为东西方文化的交流架起了桥梁

拜占庭帝国

②它保存了大量的希腊、罗马古籍,为后来西欧的文艺复兴提供了丰富的精神营养。

拜占廷帝国的统治者无视西欧城市出现之后悄然兴起的文明因素,依然陶醉于已有的辉煌成就,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。这种封闭保守的心态持续了若干世纪之后,拜占廷帝国文明终于被历史大潮所淘汰。在1453年拜占廷帝国最终灭亡于信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其的扩张之中。

从拜占廷帝国的灭亡中你能得到什么启示?

开放宽容使文明繁荣,

保守狭隘使文明衰落!

探究点

本课小结

《罗马民法大全》:《查士丁尼法典》《法学汇纂》《法理概要》《新法典》

拜占庭帝国和查士丁尼法典

灭亡:1453年,被奥斯曼土耳其灭亡

建立:395年

强盛:查士丁尼统治,“黄金时代”

1.下列关于《查士丁尼法典》的正确表述是

(

)

①是罗马历史上第一部成文法典

②标志着罗马法已经发展到完备阶段

③保留了罗马在法学方面的创造成果

④成为维系东罗马帝国统治的有效工具

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

B

随堂即练

2.5世纪历经千年的拜占庭帝国寿终正寝,帝国灭亡的最主要原因是

(

)

A.只注重保存传统文明,不吸收外来文明,不注重创新发展

B.国家四分五裂,国力衰弱

C.统治者连续几个世纪征战,造成民穷财尽

D.外族入侵,无力抵抗而亡

A

3.

395年,罗马帝国分裂为西罗马帝国和东罗马帝国,东罗马帝国的都城是在

(

)

A.君士坦丁堡

B.迦太基

C.克里特岛

D.巴比伦

4.拜占庭文化是欧洲中古文化的明珠,是人类文化宝库的重要组成部分。对西欧文化的贡献是

(

)

A.保存了古希腊、罗马古籍

B.创造了西里尔字母

C.确立了军事封建制度

D.吸收西亚等地文化

A

A

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》