2021-2022学年统编版高中语文必修上册 7.1《短歌行》教案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册 7.1《短歌行》教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-28 15:43:53 | ||

图片预览

文档简介

《短歌行》教学设计

一、教材分析

《短歌行》是东汉末年政治家、文学家曹操以乐府古题创作的诗。这首诗通过宴会的歌唱,以沉稳顿挫的笔调抒写诗人求贤如渴的思想感情和统一天下的雄心壮志。

这篇课文位于部编版高一语文必修上册第三单元的第一课,这个单元是古诗词单元,学习这个单元要逐步掌握古诗词鉴赏的基本方法,要在诵读和想象中感受诗歌的意境,欣赏诗歌的独特艺术魅力,体会诗人对社会的思考和对人生的感悟。学习的时候要在反复诵读的基础上理解诗歌内容和诗人情感,了解诗人的精神世界。学习这首诗有助于提升学生的阅读理解能力和对传统文化的热爱之情。

二、教学目标

1.知识与技能:

(1)理解曹操“忧”的内涵,感受诗歌的情感变化;

(2)学习并掌握本诗运用比兴、用典等表现手法的鉴赏方法,学习运用知人论世、以意逆志的方式体会诗歌情感。

2.过程与方法:通过情境创设,反复诵读、质疑讨论等方式引导学生自主合作探究,感受文本,提高诗歌鉴赏的能力,提升学科核心素养。

3.情感态度与价值观:体会诗人渴望建功立业的雄心壮志,培养积极进取的人生观。

三、教学重难点

教学重点:理解本诗比兴、用典等表现手法的运用,学习运用以意逆志、知人论世的方式体会诗歌情感。

教学难点:体会诗人曲折表达自己渴望招纳贤才以建功立业的心情。

四、教学过程

1.导入新课

小视频导入,用三国演义中曹操朗诵《短歌行》的小视频导入新课。

《三国演义》中有这样一段文字:

时建安十三年冬十一月十五日,天气晴明,平风静浪。操令:“置酒设乐于大船之上,吾今夕欲会诸将。”天色向晚,东山月上,皎皎如同白日。长江一带,如横素练。操坐大船之上,左右侍御者数百人,皆锦衣绣袄,荷戈执戟。文武众官,各依次而坐。操见南屏山色如画,东视柴桑之境,西观夏口之江,南望樊山,北觑乌林,四顾空阔,心中欢喜,谓众官曰:“吾自起义兵以来,为国家除凶去害,誓愿扫清四海,削平天下;所未得者江南也。今吾有百万雄师,更赖诸公用命,何患不成功耶!收服江南之后,天下无事,与诸公共享富贵,以乐太平。”

文武皆起谢曰:“愿得早奏凯歌!我等终身皆赖丞相福荫。”操大喜,命左右行酒。饮至半夜,操酒酣,……

又指夏口曰:“刘备、诸葛亮,汝不料螻蚁之力,欲撼泰山,何其愚耶!”……言罢大笑……

曹操正笑谈间,忽闻鸦声望南飞鸣而去。操问曰:“此鸦缘何夜鸣?”左右答曰:“鸦见月明,疑是夭晓,故离树而鸣也。”操又大笑。时操已醉,乃取槊立于船头上,以酒奠于江中,满饮三爵,横槊谓诸将曰:“我持此槊,破黄巾、擒吕布、灭袁术、收袁绍,深入塞北,直抵辽东,纵横天下:颇不负大丈夫之志也。今对此景,甚有慷慨。吾当作歌,汝等和之。”

歌曰:“对酒当歌,人生几何...

”

歌罢,众和之,共皆欢笑……

小说不是正史,《短歌行》也未必是在赤壁之战的背景中创作,其创作时间学术界一般认为是建安十五年(210)

,也就是赤壁兵败之后。但是这段文字中曹操成就霸业的热烈情感,以及月色、天气、乌鹊、宴饮、歌吟和热烈的氛围,和课文是一致的,学生初步感知课文的情景得到了相似的还原,大体知道《短歌行》是一首宴会上的歌唱,是歌者(曹操)以歌明志,以歌助兴。宾主欢宴的场面热烈,感情浓厚。教师还可借助于网络播放电视连续剧《三国演义》里曹操歌唱这首诗歌的视频,以渲染氛围,激发情趣,学生在这个文本的导引之下,再来诵读诗歌,并关注这首诗歌的基本结构(四句一章)和关键词(“周公吐哺,天下归心”),就会对诗歌有基本的感知。

2.朗读诗歌

个人朗读、分组朗读

3.整篇诗歌可以分为几个部分?分别都表达了什么?

明确:分为四个部分

“对酒当歌.唯有杜康”

感叹人生

“青青子衿.鼓瑟吹笙”

思念贤才

“明明如月.心念旧恩”

渴盼贤才

“月明星稀.天下归心”

诚心纳士

4.文本分析

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,幽思难忘。何以解忧,唯有杜康。

问:理解“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多”的思想感情。

第一句起句就不凡。对酒当歌,唱得慷慨激昂。但忽然就变了,人生几何,人的岁月能有多少呢?调子陡然变低。人生短暂,就像早晨的露水,太阳一出来很快就蒸发了。作者苦于失去的日子那么多。从表面看是写个人的感慨和忧愁,仿佛要放浪形骸,及时行乐,其实是说要珍惜时间,把握机会,于作者而言,则是要抓紧时间完成一统天下的大业(忧人生之短暂)

慨当以慷,这是作者为了押韵而调换语序,实际就是当以慷慨。慷慨的意思是只因不能实现自己的理想而产生的一种不平静的感情。是人的忧愁难以排解,就借助杜康来解忧。杜康之酒能不能解忧呢?(不能,可谓“借酒消愁愁更愁”)这里作者觉得人生很短,觉得人生不够用。为什么不够用?因为作者要做大事,一统天下。作者生逢乱世,目睹百姓的颠沛流离,渴望建功立业而未得,所以产生了苦闷和感慨。这种苦闷和感慨,属于积极向上的忧愁。这里连用两个忧字,表达的是英雄人物的苦闷和感慨,是壮士的一种隐忧。那么他想完成一统天下的大业,迫切需要做的是什么事啊?(招纳贤才)

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

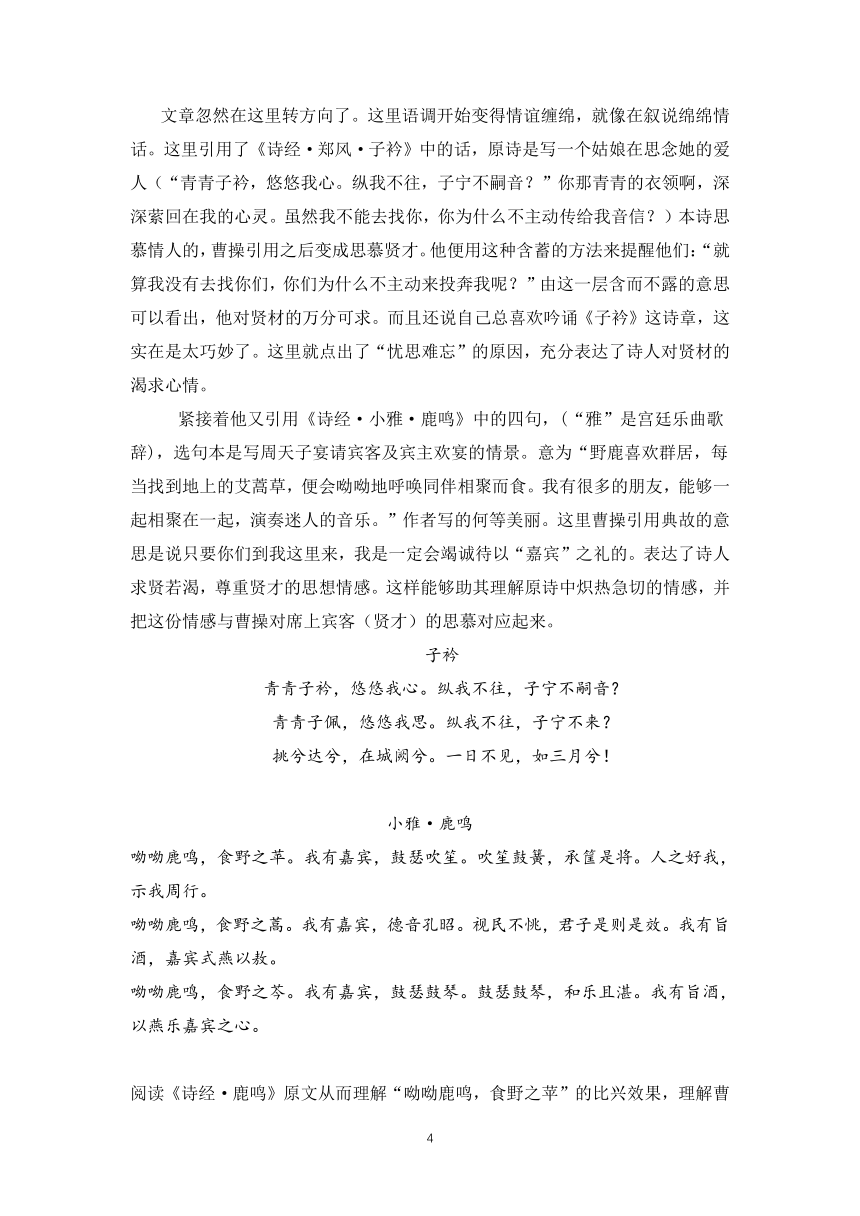

文章忽然在这里转方向了。这里语调开始变得情谊缠绵,就像在叙说绵绵情话。这里引用了《诗经·郑风·子衿》中的话,原诗是写一个姑娘在思念她的爱人(“青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?”你那青青的衣领啊,深深萦回在我的心灵。虽然我不能去找你,你为什么不主动传给我音信?)本诗思慕情人的,曹操引用之后变成思慕贤才。他便用这种含蓄的方法来提醒他们:“就算我没有去找你们,你们为什么不主动来投奔我呢?”由这一层含而不露的意思可以看出,他对贤材的万分可求。而且还说自己总喜欢吟诵《子衿》这诗章,这实在是太巧妙了。这里就点出了“忧思难忘”的原因,充分表达了诗人对贤材的渴求心情。

?紧接着他又引用《诗经·小雅·鹿鸣》中的四句,(“雅”是宫廷乐曲歌辞),选句本是写周天子宴请宾客及宾主欢宴的情景。意为“野鹿喜欢群居,每当找到地上的艾蒿草,便会呦呦地呼唤同伴相聚而食。我有很多的朋友,能够一起相聚在一起,演奏迷人的音乐。”作者写的何等美丽。这里曹操引用典故的意思是说只要你们到我这里来,我是一定会竭诚待以“嘉宾”之礼的。表达了诗人求贤若渴,尊重贤才的思想情感。这样能够助其理解原诗中炽热急切的情感,并把这份情感与曹操对席上宾客(贤才)的思慕对应起来。

子衿

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮!

小雅·鹿鸣

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将。人之好我,示我周行。

呦呦鹿鸣,食野之蒿。我有嘉宾,德音孔昭。视民不恌,君子是则是效。我有旨酒,嘉宾式燕以敖。

呦呦鹿鸣,食野之芩。我有嘉宾,鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴,和乐且湛。我有旨酒,以燕乐嘉宾之心。

阅读《诗经·鹿鸣》原文从而理解“呦呦鹿鸣,食野之苹”的比兴效果,理解曹操化用《诗经》不仅仅表达宾朋满座、共享宴饮的幸福,更是暗伏了与贤才共治天下的诺言(鹿鸣“呦呦”本就是唤来同伴分享之意,所以《诗经》用来起兴),也就是《求贤令》中“得贤人君子与之共治天下”的意思。曹操照搬《鹿鸣》的成句,但其韵味、格调与全诗妙合,令人赞叹。另外《鹿鸣》一诗是周天子“宴群臣嘉宾也”,曹操仅为汉相,虽实际执政,却并无天子之名。如此引用,也算是不拘一格,头脑里没有条条框框。核心文本中这些有意思的幽微意蕴,非读《诗经》原诗不能够领会。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。越陌度阡,枉用相存。契阔谈?,心念旧恩。

用自己的话说说这几句诗的内容,并体会诗句表达诗人怎样的情感?

摘月亮是比喻,人才就像那天上的月亮我什么时候才能把你摘入我的胸怀?为此诗人“忧从中来,不可断绝”。忧伤发自内心,时隐时现难断绝。这八句中前面四句写贤材不来的忧愁,照应第一个八句。

于是诗人付诸想象,希望贤材“越陌度阡,枉用相存。”枉是屈驾之意,说的是希望客人长途跋涉,从四面八方前来探访曹操。(曹操为丞相,且是实际掌权之人,可以说他是在万人之上了。用枉字,表达了他对贤材的尊重。)作者想象大家在一起谈天宴饮,宾主融洽相处,重温昔日的友谊,何等畅快!

后写既得贤材的欢畅是照应第二个八句。因此使全诗更有抑扬低昂、反复咏叹之致,加强了抒情的浓度。

一般认为“明明如月”

比喻贤才,以月不可掇比渴望贤才而不在。教材上的注释就是沿用了这个说法。但教材也给了另一种解释——“掇”一说同“辍”,月行不止比喻忧愁不绝。笔者以为“辍”更有意味,是化用《诗经?月出》。《月出》写的是痴情男子不堪思念之苦,意境迷离,情思怅惘,感情炽烈。曹操暗化这首诗,以明月勾起愁思而抱怨之,尽写对贤才不堪思慕之苦(类似“春花秋月何时了”的抱怨)。“忧从中来”化用“劳心悄兮”等,如盐在水中,不露痕迹,自然贴切。学生对整首原诗阅读获得的阅读体验和审美感受,以及阅读过程中由类比迁移生成新的理解,大大超越了传统地讲解和灌输的效果。

月出

月出皎兮。

佼人僚兮。

舒窈纠兮。

劳心悄兮。

月出皓兮。

佼人懰兮。

舒忧受兮。

劳心慅兮。

月出照兮。

佼人燎兮。

舒夭绍兮。

劳心惨兮。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?山不厌高,海不厌深,周公吐哺,天下归心。

?“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”首先可理解是自然环境描写。忽闻乌鹊南飞,感此景而抒写诗歌的;其次可理解为以乌鹊比喻贤者,乌鹊难以择枝的情景,寄托贤材无所依托。以乌鹊难飞图景比喻那些贤士在三国定力的局面下无所适从,曹操劝他们不要彷徨,要善于选择明主贤君,也就是说赶紧到我这一边来。作者完全是以通情达理的姿态来吸引和争取人才。这种比兴的用法显得特别有韵味。

最后四句画龙点睛,揭示全文的主旨。“山不厌高,海不厌深,周公吐哺,天下归心”。以山水,比喻自己博大的胸怀(比兴的用法)。也是通过比喻极有说服力地表现了人才越多越好。接着作者发出一个召唤,举周公的例子作总结。气势宏大,意义悠远。“周公吐哺”的典故出于《韩诗外传》,据周公自言:“吾文王之子,武王之弟,成王之叔父也;又相天下,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。”周公为了接待天下之士,有时洗一次头,吃一顿饭,都曾中断数次,这种传说当然有点夸张,不过这个典故用在这里却是突出地表现了作者求贤若渴的心情。作者以周公自比,表明自己竭诚以待贤材的决心。(山、海、周公全部都是曹操的自比。山不厌土,故能成其高;海不厌水,故能成其深;王者不厌士,故天下归心。在三国中,曹操有最多的战将、最多的谋臣、最多的诗人、最多的学者、最多的工程师、最多的音乐家,但他还在呼唤更多的贤士投入自己的怀抱)。

“契阔谈宴,心念旧恩”笔者以为是暗化《诗经?

击鼓》。“契阔”教材释为久别重逢,但《汉典》的解释则为“生死相约”。《汉典》引清红颐煊《经义丛钞》释“契阔”:“言以生死相约为久远之辞。”举例就是曹操《短歌行》。把“契阔”解释为久别重逢当然通顺,但是这是忽视了曹操善于暗化典故的特点,忽视了诗句背后的原汁原味的原诗原句。学生通过对整首原诗阅读,理解了

“契阔谈宴”含有宾主“死生契阔,与子成说”之意,就更能够理解曹操把远道来访的客人视为生死知己的殷殷情怀,在营造的贤主嘉宾欢聚一堂的深情氛围中暗伏了自己将信守承诺,“得贤人君子与之共治天下”这一言外之意。

击鼓

击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮。

5.再读诗歌,思考探究

⑴诗的开头作者借酒浇愁,作者忧的是什么?全诗的基调是不是消极的、低沉的?

明确:诗的开头作者忧的是人生短暂。

不是。作者的这种忧思,源于内心的焦急。正因人生短暂,才更渴望招纳贤才、为已所用,建功立业。虽然此诗的基调慷慨悲壮,但诗人的情绪并不低弱,表现的仍然是奋发进取的拼搏精神。这里讲“人生几何”,不是叫人“及时行乐”,而是要及时地建功立业。从表面上看,曹操是在抒个人之情,实际上却是在巧妙提醒广大贤士:人生就像“朝露”那样易于消失,贤士应该珍惜时间,及时施展才华。

⑵诗人是如何表达对人才的渴盼的?又将会如何对待人才?

明确:首先引用《诗经·郑风·子衿》中的句子“青青子衿,悠悠我心”。原句是表达一个姑娘对情人的思念,曹操把它借用过来,表达对贤才的渴求。接下来引用《诗经?小雅?鹿鸣》中的四句“呦呦鹿鸣,食野之苹;我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”描写宾主欢宴的情景,意思是说只要你们到“我”这里来,“我”一定以“嘉宾”之礼对待的,我们能够欢快融洽地相处。诗人因为想实现统一中国的雄心壮志,又因年岁增长而理想尚未实现而忧愁,发出人生短暂之叹,所以迫切的想广纳贤才来实现自己的理想。

五、本课总结

?本诗感慨光阴易逝,功业难成,抒发了作者求贤若渴,共图大业的急切心情。表现出建功立业的强烈愿望和积极进取的人生态度。让我们从另一个侧面看到曹操作为一代政治家的英雄本色:他有爱才、礼贤的坦荡胸襟;他有统一天下的宏大志愿;他有开创新局面的进取精神。第一层写人生易逝功业未成作者感慨万千。由此渴望有贤材来助他完成统一大业;接着第二层表达了他思慕贤才的情怀,访求贤材的态度;第三层照应与强调一二层,为求贤而忧,会待贤以礼;最后以周公自比呼唤贤材来归依他,自己会像周公一样接待。

?六、板书设计

8

一、教材分析

《短歌行》是东汉末年政治家、文学家曹操以乐府古题创作的诗。这首诗通过宴会的歌唱,以沉稳顿挫的笔调抒写诗人求贤如渴的思想感情和统一天下的雄心壮志。

这篇课文位于部编版高一语文必修上册第三单元的第一课,这个单元是古诗词单元,学习这个单元要逐步掌握古诗词鉴赏的基本方法,要在诵读和想象中感受诗歌的意境,欣赏诗歌的独特艺术魅力,体会诗人对社会的思考和对人生的感悟。学习的时候要在反复诵读的基础上理解诗歌内容和诗人情感,了解诗人的精神世界。学习这首诗有助于提升学生的阅读理解能力和对传统文化的热爱之情。

二、教学目标

1.知识与技能:

(1)理解曹操“忧”的内涵,感受诗歌的情感变化;

(2)学习并掌握本诗运用比兴、用典等表现手法的鉴赏方法,学习运用知人论世、以意逆志的方式体会诗歌情感。

2.过程与方法:通过情境创设,反复诵读、质疑讨论等方式引导学生自主合作探究,感受文本,提高诗歌鉴赏的能力,提升学科核心素养。

3.情感态度与价值观:体会诗人渴望建功立业的雄心壮志,培养积极进取的人生观。

三、教学重难点

教学重点:理解本诗比兴、用典等表现手法的运用,学习运用以意逆志、知人论世的方式体会诗歌情感。

教学难点:体会诗人曲折表达自己渴望招纳贤才以建功立业的心情。

四、教学过程

1.导入新课

小视频导入,用三国演义中曹操朗诵《短歌行》的小视频导入新课。

《三国演义》中有这样一段文字:

时建安十三年冬十一月十五日,天气晴明,平风静浪。操令:“置酒设乐于大船之上,吾今夕欲会诸将。”天色向晚,东山月上,皎皎如同白日。长江一带,如横素练。操坐大船之上,左右侍御者数百人,皆锦衣绣袄,荷戈执戟。文武众官,各依次而坐。操见南屏山色如画,东视柴桑之境,西观夏口之江,南望樊山,北觑乌林,四顾空阔,心中欢喜,谓众官曰:“吾自起义兵以来,为国家除凶去害,誓愿扫清四海,削平天下;所未得者江南也。今吾有百万雄师,更赖诸公用命,何患不成功耶!收服江南之后,天下无事,与诸公共享富贵,以乐太平。”

文武皆起谢曰:“愿得早奏凯歌!我等终身皆赖丞相福荫。”操大喜,命左右行酒。饮至半夜,操酒酣,……

又指夏口曰:“刘备、诸葛亮,汝不料螻蚁之力,欲撼泰山,何其愚耶!”……言罢大笑……

曹操正笑谈间,忽闻鸦声望南飞鸣而去。操问曰:“此鸦缘何夜鸣?”左右答曰:“鸦见月明,疑是夭晓,故离树而鸣也。”操又大笑。时操已醉,乃取槊立于船头上,以酒奠于江中,满饮三爵,横槊谓诸将曰:“我持此槊,破黄巾、擒吕布、灭袁术、收袁绍,深入塞北,直抵辽东,纵横天下:颇不负大丈夫之志也。今对此景,甚有慷慨。吾当作歌,汝等和之。”

歌曰:“对酒当歌,人生几何...

”

歌罢,众和之,共皆欢笑……

小说不是正史,《短歌行》也未必是在赤壁之战的背景中创作,其创作时间学术界一般认为是建安十五年(210)

,也就是赤壁兵败之后。但是这段文字中曹操成就霸业的热烈情感,以及月色、天气、乌鹊、宴饮、歌吟和热烈的氛围,和课文是一致的,学生初步感知课文的情景得到了相似的还原,大体知道《短歌行》是一首宴会上的歌唱,是歌者(曹操)以歌明志,以歌助兴。宾主欢宴的场面热烈,感情浓厚。教师还可借助于网络播放电视连续剧《三国演义》里曹操歌唱这首诗歌的视频,以渲染氛围,激发情趣,学生在这个文本的导引之下,再来诵读诗歌,并关注这首诗歌的基本结构(四句一章)和关键词(“周公吐哺,天下归心”),就会对诗歌有基本的感知。

2.朗读诗歌

个人朗读、分组朗读

3.整篇诗歌可以分为几个部分?分别都表达了什么?

明确:分为四个部分

“对酒当歌.唯有杜康”

感叹人生

“青青子衿.鼓瑟吹笙”

思念贤才

“明明如月.心念旧恩”

渴盼贤才

“月明星稀.天下归心”

诚心纳士

4.文本分析

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,幽思难忘。何以解忧,唯有杜康。

问:理解“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多”的思想感情。

第一句起句就不凡。对酒当歌,唱得慷慨激昂。但忽然就变了,人生几何,人的岁月能有多少呢?调子陡然变低。人生短暂,就像早晨的露水,太阳一出来很快就蒸发了。作者苦于失去的日子那么多。从表面看是写个人的感慨和忧愁,仿佛要放浪形骸,及时行乐,其实是说要珍惜时间,把握机会,于作者而言,则是要抓紧时间完成一统天下的大业(忧人生之短暂)

慨当以慷,这是作者为了押韵而调换语序,实际就是当以慷慨。慷慨的意思是只因不能实现自己的理想而产生的一种不平静的感情。是人的忧愁难以排解,就借助杜康来解忧。杜康之酒能不能解忧呢?(不能,可谓“借酒消愁愁更愁”)这里作者觉得人生很短,觉得人生不够用。为什么不够用?因为作者要做大事,一统天下。作者生逢乱世,目睹百姓的颠沛流离,渴望建功立业而未得,所以产生了苦闷和感慨。这种苦闷和感慨,属于积极向上的忧愁。这里连用两个忧字,表达的是英雄人物的苦闷和感慨,是壮士的一种隐忧。那么他想完成一统天下的大业,迫切需要做的是什么事啊?(招纳贤才)

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

文章忽然在这里转方向了。这里语调开始变得情谊缠绵,就像在叙说绵绵情话。这里引用了《诗经·郑风·子衿》中的话,原诗是写一个姑娘在思念她的爱人(“青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?”你那青青的衣领啊,深深萦回在我的心灵。虽然我不能去找你,你为什么不主动传给我音信?)本诗思慕情人的,曹操引用之后变成思慕贤才。他便用这种含蓄的方法来提醒他们:“就算我没有去找你们,你们为什么不主动来投奔我呢?”由这一层含而不露的意思可以看出,他对贤材的万分可求。而且还说自己总喜欢吟诵《子衿》这诗章,这实在是太巧妙了。这里就点出了“忧思难忘”的原因,充分表达了诗人对贤材的渴求心情。

?紧接着他又引用《诗经·小雅·鹿鸣》中的四句,(“雅”是宫廷乐曲歌辞),选句本是写周天子宴请宾客及宾主欢宴的情景。意为“野鹿喜欢群居,每当找到地上的艾蒿草,便会呦呦地呼唤同伴相聚而食。我有很多的朋友,能够一起相聚在一起,演奏迷人的音乐。”作者写的何等美丽。这里曹操引用典故的意思是说只要你们到我这里来,我是一定会竭诚待以“嘉宾”之礼的。表达了诗人求贤若渴,尊重贤才的思想情感。这样能够助其理解原诗中炽热急切的情感,并把这份情感与曹操对席上宾客(贤才)的思慕对应起来。

子衿

青青子衿,悠悠我心。纵我不往,子宁不嗣音?

青青子佩,悠悠我思。纵我不往,子宁不来?

挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮!

小雅·鹿鸣

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将。人之好我,示我周行。

呦呦鹿鸣,食野之蒿。我有嘉宾,德音孔昭。视民不恌,君子是则是效。我有旨酒,嘉宾式燕以敖。

呦呦鹿鸣,食野之芩。我有嘉宾,鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴,和乐且湛。我有旨酒,以燕乐嘉宾之心。

阅读《诗经·鹿鸣》原文从而理解“呦呦鹿鸣,食野之苹”的比兴效果,理解曹操化用《诗经》不仅仅表达宾朋满座、共享宴饮的幸福,更是暗伏了与贤才共治天下的诺言(鹿鸣“呦呦”本就是唤来同伴分享之意,所以《诗经》用来起兴),也就是《求贤令》中“得贤人君子与之共治天下”的意思。曹操照搬《鹿鸣》的成句,但其韵味、格调与全诗妙合,令人赞叹。另外《鹿鸣》一诗是周天子“宴群臣嘉宾也”,曹操仅为汉相,虽实际执政,却并无天子之名。如此引用,也算是不拘一格,头脑里没有条条框框。核心文本中这些有意思的幽微意蕴,非读《诗经》原诗不能够领会。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。越陌度阡,枉用相存。契阔谈?,心念旧恩。

用自己的话说说这几句诗的内容,并体会诗句表达诗人怎样的情感?

摘月亮是比喻,人才就像那天上的月亮我什么时候才能把你摘入我的胸怀?为此诗人“忧从中来,不可断绝”。忧伤发自内心,时隐时现难断绝。这八句中前面四句写贤材不来的忧愁,照应第一个八句。

于是诗人付诸想象,希望贤材“越陌度阡,枉用相存。”枉是屈驾之意,说的是希望客人长途跋涉,从四面八方前来探访曹操。(曹操为丞相,且是实际掌权之人,可以说他是在万人之上了。用枉字,表达了他对贤材的尊重。)作者想象大家在一起谈天宴饮,宾主融洽相处,重温昔日的友谊,何等畅快!

后写既得贤材的欢畅是照应第二个八句。因此使全诗更有抑扬低昂、反复咏叹之致,加强了抒情的浓度。

一般认为“明明如月”

比喻贤才,以月不可掇比渴望贤才而不在。教材上的注释就是沿用了这个说法。但教材也给了另一种解释——“掇”一说同“辍”,月行不止比喻忧愁不绝。笔者以为“辍”更有意味,是化用《诗经?月出》。《月出》写的是痴情男子不堪思念之苦,意境迷离,情思怅惘,感情炽烈。曹操暗化这首诗,以明月勾起愁思而抱怨之,尽写对贤才不堪思慕之苦(类似“春花秋月何时了”的抱怨)。“忧从中来”化用“劳心悄兮”等,如盐在水中,不露痕迹,自然贴切。学生对整首原诗阅读获得的阅读体验和审美感受,以及阅读过程中由类比迁移生成新的理解,大大超越了传统地讲解和灌输的效果。

月出

月出皎兮。

佼人僚兮。

舒窈纠兮。

劳心悄兮。

月出皓兮。

佼人懰兮。

舒忧受兮。

劳心慅兮。

月出照兮。

佼人燎兮。

舒夭绍兮。

劳心惨兮。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?山不厌高,海不厌深,周公吐哺,天下归心。

?“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”首先可理解是自然环境描写。忽闻乌鹊南飞,感此景而抒写诗歌的;其次可理解为以乌鹊比喻贤者,乌鹊难以择枝的情景,寄托贤材无所依托。以乌鹊难飞图景比喻那些贤士在三国定力的局面下无所适从,曹操劝他们不要彷徨,要善于选择明主贤君,也就是说赶紧到我这一边来。作者完全是以通情达理的姿态来吸引和争取人才。这种比兴的用法显得特别有韵味。

最后四句画龙点睛,揭示全文的主旨。“山不厌高,海不厌深,周公吐哺,天下归心”。以山水,比喻自己博大的胸怀(比兴的用法)。也是通过比喻极有说服力地表现了人才越多越好。接着作者发出一个召唤,举周公的例子作总结。气势宏大,意义悠远。“周公吐哺”的典故出于《韩诗外传》,据周公自言:“吾文王之子,武王之弟,成王之叔父也;又相天下,吾于天下亦不轻矣。然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。”周公为了接待天下之士,有时洗一次头,吃一顿饭,都曾中断数次,这种传说当然有点夸张,不过这个典故用在这里却是突出地表现了作者求贤若渴的心情。作者以周公自比,表明自己竭诚以待贤材的决心。(山、海、周公全部都是曹操的自比。山不厌土,故能成其高;海不厌水,故能成其深;王者不厌士,故天下归心。在三国中,曹操有最多的战将、最多的谋臣、最多的诗人、最多的学者、最多的工程师、最多的音乐家,但他还在呼唤更多的贤士投入自己的怀抱)。

“契阔谈宴,心念旧恩”笔者以为是暗化《诗经?

击鼓》。“契阔”教材释为久别重逢,但《汉典》的解释则为“生死相约”。《汉典》引清红颐煊《经义丛钞》释“契阔”:“言以生死相约为久远之辞。”举例就是曹操《短歌行》。把“契阔”解释为久别重逢当然通顺,但是这是忽视了曹操善于暗化典故的特点,忽视了诗句背后的原汁原味的原诗原句。学生通过对整首原诗阅读,理解了

“契阔谈宴”含有宾主“死生契阔,与子成说”之意,就更能够理解曹操把远道来访的客人视为生死知己的殷殷情怀,在营造的贤主嘉宾欢聚一堂的深情氛围中暗伏了自己将信守承诺,“得贤人君子与之共治天下”这一言外之意。

击鼓

击鼓其镗,踊跃用兵。土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。于嗟洵兮,不我信兮。

5.再读诗歌,思考探究

⑴诗的开头作者借酒浇愁,作者忧的是什么?全诗的基调是不是消极的、低沉的?

明确:诗的开头作者忧的是人生短暂。

不是。作者的这种忧思,源于内心的焦急。正因人生短暂,才更渴望招纳贤才、为已所用,建功立业。虽然此诗的基调慷慨悲壮,但诗人的情绪并不低弱,表现的仍然是奋发进取的拼搏精神。这里讲“人生几何”,不是叫人“及时行乐”,而是要及时地建功立业。从表面上看,曹操是在抒个人之情,实际上却是在巧妙提醒广大贤士:人生就像“朝露”那样易于消失,贤士应该珍惜时间,及时施展才华。

⑵诗人是如何表达对人才的渴盼的?又将会如何对待人才?

明确:首先引用《诗经·郑风·子衿》中的句子“青青子衿,悠悠我心”。原句是表达一个姑娘对情人的思念,曹操把它借用过来,表达对贤才的渴求。接下来引用《诗经?小雅?鹿鸣》中的四句“呦呦鹿鸣,食野之苹;我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”描写宾主欢宴的情景,意思是说只要你们到“我”这里来,“我”一定以“嘉宾”之礼对待的,我们能够欢快融洽地相处。诗人因为想实现统一中国的雄心壮志,又因年岁增长而理想尚未实现而忧愁,发出人生短暂之叹,所以迫切的想广纳贤才来实现自己的理想。

五、本课总结

?本诗感慨光阴易逝,功业难成,抒发了作者求贤若渴,共图大业的急切心情。表现出建功立业的强烈愿望和积极进取的人生态度。让我们从另一个侧面看到曹操作为一代政治家的英雄本色:他有爱才、礼贤的坦荡胸襟;他有统一天下的宏大志愿;他有开创新局面的进取精神。第一层写人生易逝功业未成作者感慨万千。由此渴望有贤材来助他完成统一大业;接着第二层表达了他思慕贤才的情怀,访求贤材的态度;第三层照应与强调一二层,为求贤而忧,会待贤以礼;最后以周公自比呼唤贤材来归依他,自己会像周公一样接待。

?六、板书设计

8

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读