2021-2022学年高中语文统编版必修上册9.2《永遇乐.京口北固亭怀古》课件+音视频(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册9.2《永遇乐.京口北固亭怀古》课件+音视频(33张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 43.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-28 21:57:14 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

丑奴儿

辛弃疾

少年不识愁滋味,

爱上层楼。

爱上层楼,

为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,

欲说还休,

欲说还休,

却道天凉好个秋。

词人过去无愁而硬要说愁,如今却愁到极点而无话可说。他胸中的忧愁绝不是个人的离愁别绪,而是忧国伤时、报国无门之愁。该词在艺术手法上,“少年”是宾,“而今”是主,以昔衬今,以有写无,以无写有,写作手法也很巧妙,突出强调了今日的愁深愁大,有强烈的艺术效果。

制作人:杜海波

素养目标

永遇乐·京口北固亭怀古

1.了解辛弃疾的生平经历、当时的处境及其所处时代的特点。

2.把握这首词中所用典故的由来和深层含意,理解词人的思想感情,探究作品的丰富意蕴。

3.体味辛弃疾词的苍凉、悲壮的意境及其豪放的语言风格。

作者简介

辛弃疾(1140—

1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。南宋词人。他主张收复中原,二十多岁便投身抗金,所上《美芹十论》与《九议》,条陈战守之策,显示了其卓越的军事才能和爱国热情。42

岁遭谗落职,退居江西信州(今江西上饶)。辛弃疾一生壮志未酬,一腔忠烈之气化为慷慨豪放的诗词。

辛弃疾继承了苏轼的豪放词风,其作品慷慨悲壮,笔力雄厚。他也是豪放词派的代表,与苏轼合称“苏辛”。他还与李清照并称“济南二安”。他善用比、兴等手法,大量用典,风格多样,把词的容量和表现力发挥到了极致。

代表作品有《青玉案·元夕》《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》《菩萨蛮·书江西造口壁》等,著有词集《稼轩长短句》。

写作背景

写这首词的时候辛弃疾已经六十五岁了,辛弃疾从42岁到60岁一直过着“隐居”的生活,得不到朝廷的重用。这期间,1203年再次被当时执掌大权的韩侂(tuō)胄(zhòu)起用,任浙江东路安抚史,翌年改任镇江知府。1204年韩侂胄为了巩固自己的地位,草草北伐。而镇江濒临抗战前线,是北伐的重要基地。辛弃疾到任后,做了大量的准备工作,但是韩侂胄把持朝政,只想侥幸求逞,不愿认真准备。韩侂胄听不进辛弃疾的劝告,后来就把他调离了镇江。这首词是辛弃疾被起用又被降职时,登上北固亭,满怀悲愤而写下的。

刘裕北伐

东晋自偏安以来,时时面临着北方的威胁。祖逖、桓温等人都曾先后北伐,但无一成功。晋元兴二年(403),刘裕击败篡晋称帝的桓玄。次年,拥戴晋安帝复位,控制东晋朝政。时南燕统治集团内部矛盾日益加剧,赋役苛重,激起民众强烈反抗。晋义熙五年(409)二月,南燕军队袭扰淮北,刘裕借机上书皇帝,要求北伐。刘裕两次北伐,前后灭南燕,破北魏,亡后秦,收复山东、河南、关中等地,光复洛阳、长安两都,长安虽在一年多后得而复失,但潼关以东、黄河以南和山东全境已划入刘宋版图。《永遇乐·京口北固亭怀古》一词中称赞:“金戈铁马,气吞万里如虎。”说的就是此事。

资料链接

刘义隆北伐

景平元年(423),北魏趁刘裕去世大举南下,夺取刘宋地处河南的洛阳盆地。故宋文帝刘义隆自即位后便有收复河南失地的志向。他一共发动三次北伐,《永遇乐·京口北固亭怀古》中“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾”说的是第二次北伐。南朝宋元嘉二十七年(450)二月,北魏太武帝拓跋焘亲率步骑十万南下,久攻悬瓠(hù)不下,宋文帝遣臧质与刘康祖率军救援,刘宋武陵王刘骏领兵袭击魏军,魏军被迫退兵。魏军撤兵后,宋文帝命令兵分四路伐魏。西路军收复陕城和潼关。但东路军被拓跋焘击败,宋文帝见东路军战败,于是召还正在攻魏的各路军队。魏军一路深入刘宋腹地,经过刘宋的历城、彭城、盱眙等军事重镇,由于久攻不克,皆绕过去,继续南下,最终魏太武帝率军南至瓜步山,一度威胁要渡过长江。当得知后方的刘宋彭城守军准备断其归路,同时刘宋又遣水军自海入淮来攻时,便撤军北归。此役过后,刘宋江北六州“邑里萧条”。

“永遇乐”,词牌名。京口,古城名,即今江苏镇江。北固亭,又名北固楼,在今镇江东北的北固山上。怀古,追念古代的事情,多用作有关古迹的诗题。

题目解说

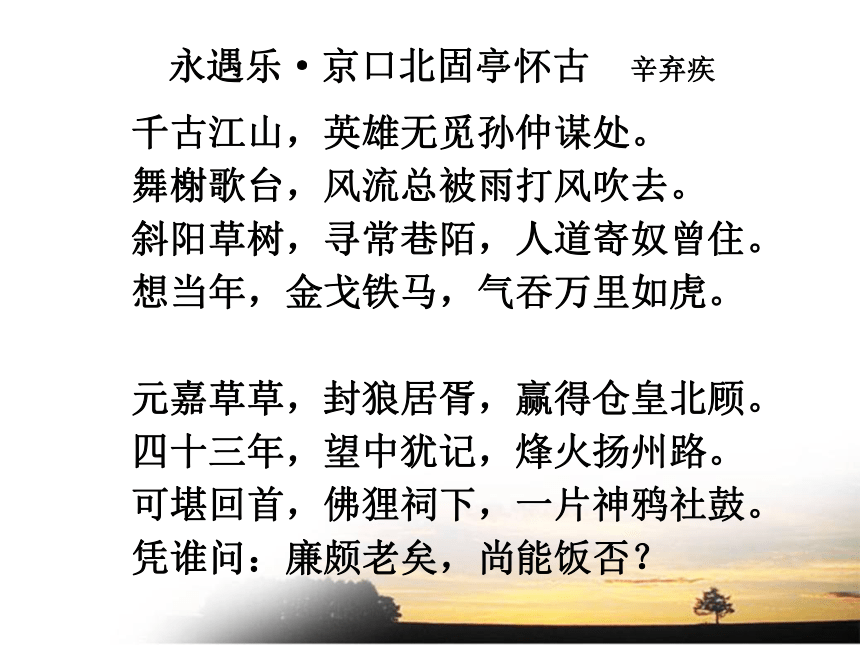

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

永遇乐·京口北固亭怀古

辛弃疾

掌握文义:

上阙:千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

历经千古的江山,再也难找到像孙权那样的英雄。当年的舞榭歌台还在,英雄人物却随着岁月的流逝早已不复存在。斜阳照着长满草树的普通小巷,人们说那是当年刘裕曾经住过的地方。回想当年,他领军北伐、收复失地的时候是何等威猛!

上片小结:

上片借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹隐约讽刺南宋政权的无能,表达自己抗敌救国的热情。

下阙:元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

南朝宋文帝(刘裕的儿子)元嘉年间兴兵北伐,想要再封狼居胥山,建功立业,由于草率从事,结果只落得自己回顾追兵,便仓皇失措。四十三年过去了,(现在)向北遥望,还记得当年扬州一带遍地烽火。往事真不堪回想,在敌占区里后魏皇帝佛狸的庙前,香烟缭绕,充满一片神鸦的叫声的社日的鼓声!谁还来问:廉颇老了,饭量还好吗?

下片小结:

下片用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的激愤。

内容小结

在京口北固亭,词人都想到了些什么?

孙仲谋

刘

裕

舞榭歌台

风流业绩

元嘉草草

仓皇北顾

刘义隆

拓跋焘

金戈铁马

万里如虎

佛狸祠下

神鸦社鼓

廉

颇

廉颇老矣

尚能饭否

上

片

下

片

千古江山,英雄无觅、孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

用孙权典故

孙权,幼承父兄之业,胸怀大志。建都京口(后迁建康),占据江东。赤壁之战联合刘备大破曹操,遂使天下鼎足三分,后又数拒曹操于江北,使曹操发“生子当如孙仲谋”之叹!终为吴侯。

表达对前人事业后继无人的惋惜,暗指南宋统治者昏庸无能。

用“千古”修饰“江山”,表现出深沉的古今兴亡之感,蕴含着对南宋国势日益衰微的深切忧虑。在这大好河山上,自古以来多少代兴,多少代亡,现在国势又日益衰微了。“英雄无觅孙仲谋处”,即赞美历史上的孙权,更深恨现实中没有孙权这样的英雄。“舞榭歌台,风流总被雨打风吹去”,紧承上句,并且用“总”修饰“被”:这就既慨叹孙权时期京口繁华景象和孙权这样的英雄人物,都已随着时光的流逝而不复存在;更表明了英雄人物及其业绩都随着时光的流逝而消逝。江山本应代有英雄出,当时却没有孙权这样的英雄,抒发了对屈辱苟安的南宋统治者的不满。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

用刘裕典

刘裕,南朝宋武帝,小字寄奴。《南畿志》:“丹徒旧在镇江城南,宋武帝微时宅业。”史载刘裕曾两次统帅晋师北伐,先后征讨南燕和后秦,生擒燕王和秦王,收复洛阳、长安等地,成就了北伐之功业。

向往英雄业绩

表达抗金决心

单写“斜阳”之下的“草树”,用“寻常”修饰“巷陌”,表明刘裕出身寒微,突出他以寒?微出身而建立了赫赫功业,含有讽刺南宋权贵失地误国的意思。“金戈铁马“,表现出刘裕统帅万众精锐部队勇战强敌的英雄气概;“气吞万里如虎”,更表现出他灭南燕、平后秦,所向无敌的气势声威。这和南宋统治者的屈辱苟安构成鲜明的对比,抒发了不满庸懦统治者的感情。

思考:词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

表达自己力主抗金和恢复中原的伟大抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。

‘元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。’此处用何典故,用意有在?

理解背景:宋宁宗继位(1200年)后,韩侂胄受到重用,他很想有一番作为政治上打击投降势力,启用主战派,当时,朝野上下笼罩在一片北伐的气氛中。但军事上的准备显然不足,特别是缺乏将领,此时已经65岁的辛弃疾看得十分清楚,虽然自己表面上得到韩侂胄的重用,调防京口,但韩侂(tuō)胄(zhòu)并未充分相信自己。

辛弃疾忧国愤时,渴望收复失地而又反对草率冒进。这首因时为事而作的词中,运用刘义隆草率北伐、惨遭大败的典故,当然旨在借古讽今,旨在警告韩侂胄切勿草率出兵,伐金必须做好准备,不能草率从事。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

词作由前面的怀古转而伤今。词人站在北固亭上北顾中原,回忆起43年前出生入死,突骑渡江南来效命的往事,不胜身世之慨!而在金占区的瓜步山上,百姓正在异族皇帝佛狸祠前迎神赛会,热闹非凡,一片平和景象!百姓斗志松懈,民族意识模糊,更添词人之悲叹

。作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧,表示对南宋政府不图恢复中原的不满。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

用廉颇典

明烈士暮年壮心不已之志

抒报国无门壮志难酬之愤

借廉颇的典故,抒发了词人老而弥坚、抗敌之志不衰的报国之情和老大无成、壮志难酬的愤慨。爱国之情,忠义之气,溢于言表!

在京口北固亭,词人都想到了些什么?

孙仲谋

刘

裕

舞榭歌台

风流业绩

元嘉草草

仓皇北顾

刘义隆

拓跋焘

金戈铁马

万里如虎

佛狸祠下

神鸦社鼓

廉

颇

廉颇老矣

尚能饭否

(赞叹惋惜

)

(赞叹之情)

(警告当局

)

(怒斥偏安)

(壮志未已)

借

古

讽

今

上

片

下

片

主旨:作者登上镇江的北固亭,面对大好河山,想到祖国的北方仍然沦陷在敌人之手,想到韩侂(tuō)胄(zhòu)等人并不想真正肩负起抗敌复国的重任,于是怀古伤今,表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者苟且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

用典

典故指诗文等作品中引用的古书中的故事或有出处的词句。在怀古咏史诗中,不少篇章在吟咏主要的人和事之外,还会引用一些典故。用典或仰慕古人,或以古人自况,感慨身世,或借古讽今等,使诗文言简意赅,含蓄隽永。

对于这些典故,我们一定要有所了解,并要很好地体会作者用典的目的。至于用典的方式,有明用的,也有暗用的,有正面用的,也有反其意而用的。下面我们简单了解一下有关用典的知识。

诗句

用典

用意

英雄无觅孙仲谋处

孙权

寄奴曾住

刘裕

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆

佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

拓拔焘

廉颇老矣,尚能饭否?

廉颇

慨叹英雄难觅,讽刺宋室昏聩。

慨叹英雄难觅,讽刺宋室昏聩。

借古讽今,告诫南宋朝廷不要草率出兵。

今昔对照,抒发对南宋朝廷不图恢复中原的愤懑。

以廉颇自况,抒发壮志难酬的悲愤

小结:

这首词,是辛词名作之一。辛弃疾以气节自负,以功业自许,执著于人生理想的追求,所以他的词时时流露出壮志未酬的沉郁、悲愤和愁苦。

它不仅对辛弃疾生活着的那个时代的矛盾有充分反映,有比较真实的现实内容,而且,作者运用圆熟精到的艺术手法把内容完美地表达出来,直到今天仍然具有极其强烈的感染力量,使人们百读不厌。

词到苏轼手里进一步扩大了题材和意境,建立起豪放的词风。但豪放词到辛弃疾手里才臻于完善而达到高潮。

苏轼的词:具有豪迈奔放的感情,坦率开朗的胸襟,形成了豪放而飘逸的风格。

辛弃疾的词:既表现出慷慨激昂的感情,跃跃欲试的雄心,又表现出深沉的苦闷和报国无门的悲愤,形成了豪放而沉郁的风格。

苏辛词比较

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵

。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,

赢得生前身后名。

可怜白发生。

醉梦里挑亮油灯观看宝剑,梦醒时听见军营的号角声响成一片。把熟牛肉分给部下享用,让乐器奏起雄壮的军乐鼓舞士气。这是秋天在战场上阅兵。

战马像的卢一样,跑得飞快,弓箭像惊雷一样,震耳离弦。完成君王统一国家的大业,博得天下身前死后的美名。可惜已成了白发人。

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

扩展阅读:

西江月·夜行黄沙道中

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前,旧时茅店社林边,路转溪头忽见。

明亮的月光惊起了枝头的喜鹊,清爽的夜风吹来了蝉儿的鸣叫。稻花飘香谈论着丰收的年景,耳听得阵阵田蛙歌唱。

稀疏的星星刚还远挂天边,转眼滴滴细雨洒落山前。过去的小客店还在村庙的树林旁,道路转过溪水的源头,它(指茅店)便忽然出现在眼前。

南乡子·登京口北固楼有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事,悠悠,不尽长江滚滚流!

年少万兜鍪(móu)

,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘,生子当如孙仲谋。

什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光,但是中原还是看不见。从古到今,有多少国家兴亡大事呢?不知道,年代太长了。只有长江的水滚滚东流,永远也流不尽。我们今天所能看到的就是长江,多少兴亡事情已经过去了。

当年孙权在青年时代,做了三军的统帅,他能独霸东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。”

诗人借凭吊千古英雄之名,慨叹当今南宋无大智大勇之人执掌乾坤,末句代表了南宋人民要求奋发图强的时代呼声。

阅读下面一首宋词,然后回答问题

清平乐

茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼;最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬。

“溪头卧剥莲蓬”中“卧”一向有一字千金之誉(一字用得恰到好处,给全句或全词增辉)。你同意这种说法吗?为什么?

“卧”字确实使用最妙,(1分)

它把小儿躺在溪边剥莲蓬吃的天真、活泼、顽皮的劲儿,和盘托出,跃然纸上,(2分)

从而使人物形象鲜明,意境耐人寻味。(3分)

丑奴儿

辛弃疾

少年不识愁滋味,

爱上层楼。

爱上层楼,

为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,

欲说还休,

欲说还休,

却道天凉好个秋。

词人过去无愁而硬要说愁,如今却愁到极点而无话可说。他胸中的忧愁绝不是个人的离愁别绪,而是忧国伤时、报国无门之愁。该词在艺术手法上,“少年”是宾,“而今”是主,以昔衬今,以有写无,以无写有,写作手法也很巧妙,突出强调了今日的愁深愁大,有强烈的艺术效果。

制作人:杜海波

素养目标

永遇乐·京口北固亭怀古

1.了解辛弃疾的生平经历、当时的处境及其所处时代的特点。

2.把握这首词中所用典故的由来和深层含意,理解词人的思想感情,探究作品的丰富意蕴。

3.体味辛弃疾词的苍凉、悲壮的意境及其豪放的语言风格。

作者简介

辛弃疾(1140—

1207),字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。南宋词人。他主张收复中原,二十多岁便投身抗金,所上《美芹十论》与《九议》,条陈战守之策,显示了其卓越的军事才能和爱国热情。42

岁遭谗落职,退居江西信州(今江西上饶)。辛弃疾一生壮志未酬,一腔忠烈之气化为慷慨豪放的诗词。

辛弃疾继承了苏轼的豪放词风,其作品慷慨悲壮,笔力雄厚。他也是豪放词派的代表,与苏轼合称“苏辛”。他还与李清照并称“济南二安”。他善用比、兴等手法,大量用典,风格多样,把词的容量和表现力发挥到了极致。

代表作品有《青玉案·元夕》《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》《菩萨蛮·书江西造口壁》等,著有词集《稼轩长短句》。

写作背景

写这首词的时候辛弃疾已经六十五岁了,辛弃疾从42岁到60岁一直过着“隐居”的生活,得不到朝廷的重用。这期间,1203年再次被当时执掌大权的韩侂(tuō)胄(zhòu)起用,任浙江东路安抚史,翌年改任镇江知府。1204年韩侂胄为了巩固自己的地位,草草北伐。而镇江濒临抗战前线,是北伐的重要基地。辛弃疾到任后,做了大量的准备工作,但是韩侂胄把持朝政,只想侥幸求逞,不愿认真准备。韩侂胄听不进辛弃疾的劝告,后来就把他调离了镇江。这首词是辛弃疾被起用又被降职时,登上北固亭,满怀悲愤而写下的。

刘裕北伐

东晋自偏安以来,时时面临着北方的威胁。祖逖、桓温等人都曾先后北伐,但无一成功。晋元兴二年(403),刘裕击败篡晋称帝的桓玄。次年,拥戴晋安帝复位,控制东晋朝政。时南燕统治集团内部矛盾日益加剧,赋役苛重,激起民众强烈反抗。晋义熙五年(409)二月,南燕军队袭扰淮北,刘裕借机上书皇帝,要求北伐。刘裕两次北伐,前后灭南燕,破北魏,亡后秦,收复山东、河南、关中等地,光复洛阳、长安两都,长安虽在一年多后得而复失,但潼关以东、黄河以南和山东全境已划入刘宋版图。《永遇乐·京口北固亭怀古》一词中称赞:“金戈铁马,气吞万里如虎。”说的就是此事。

资料链接

刘义隆北伐

景平元年(423),北魏趁刘裕去世大举南下,夺取刘宋地处河南的洛阳盆地。故宋文帝刘义隆自即位后便有收复河南失地的志向。他一共发动三次北伐,《永遇乐·京口北固亭怀古》中“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾”说的是第二次北伐。南朝宋元嘉二十七年(450)二月,北魏太武帝拓跋焘亲率步骑十万南下,久攻悬瓠(hù)不下,宋文帝遣臧质与刘康祖率军救援,刘宋武陵王刘骏领兵袭击魏军,魏军被迫退兵。魏军撤兵后,宋文帝命令兵分四路伐魏。西路军收复陕城和潼关。但东路军被拓跋焘击败,宋文帝见东路军战败,于是召还正在攻魏的各路军队。魏军一路深入刘宋腹地,经过刘宋的历城、彭城、盱眙等军事重镇,由于久攻不克,皆绕过去,继续南下,最终魏太武帝率军南至瓜步山,一度威胁要渡过长江。当得知后方的刘宋彭城守军准备断其归路,同时刘宋又遣水军自海入淮来攻时,便撤军北归。此役过后,刘宋江北六州“邑里萧条”。

“永遇乐”,词牌名。京口,古城名,即今江苏镇江。北固亭,又名北固楼,在今镇江东北的北固山上。怀古,追念古代的事情,多用作有关古迹的诗题。

题目解说

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

永遇乐·京口北固亭怀古

辛弃疾

掌握文义:

上阙:千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

历经千古的江山,再也难找到像孙权那样的英雄。当年的舞榭歌台还在,英雄人物却随着岁月的流逝早已不复存在。斜阳照着长满草树的普通小巷,人们说那是当年刘裕曾经住过的地方。回想当年,他领军北伐、收复失地的时候是何等威猛!

上片小结:

上片借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹隐约讽刺南宋政权的无能,表达自己抗敌救国的热情。

下阙:元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

南朝宋文帝(刘裕的儿子)元嘉年间兴兵北伐,想要再封狼居胥山,建功立业,由于草率从事,结果只落得自己回顾追兵,便仓皇失措。四十三年过去了,(现在)向北遥望,还记得当年扬州一带遍地烽火。往事真不堪回想,在敌占区里后魏皇帝佛狸的庙前,香烟缭绕,充满一片神鸦的叫声的社日的鼓声!谁还来问:廉颇老了,饭量还好吗?

下片小结:

下片用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的激愤。

内容小结

在京口北固亭,词人都想到了些什么?

孙仲谋

刘

裕

舞榭歌台

风流业绩

元嘉草草

仓皇北顾

刘义隆

拓跋焘

金戈铁马

万里如虎

佛狸祠下

神鸦社鼓

廉

颇

廉颇老矣

尚能饭否

上

片

下

片

千古江山,英雄无觅、孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

用孙权典故

孙权,幼承父兄之业,胸怀大志。建都京口(后迁建康),占据江东。赤壁之战联合刘备大破曹操,遂使天下鼎足三分,后又数拒曹操于江北,使曹操发“生子当如孙仲谋”之叹!终为吴侯。

表达对前人事业后继无人的惋惜,暗指南宋统治者昏庸无能。

用“千古”修饰“江山”,表现出深沉的古今兴亡之感,蕴含着对南宋国势日益衰微的深切忧虑。在这大好河山上,自古以来多少代兴,多少代亡,现在国势又日益衰微了。“英雄无觅孙仲谋处”,即赞美历史上的孙权,更深恨现实中没有孙权这样的英雄。“舞榭歌台,风流总被雨打风吹去”,紧承上句,并且用“总”修饰“被”:这就既慨叹孙权时期京口繁华景象和孙权这样的英雄人物,都已随着时光的流逝而不复存在;更表明了英雄人物及其业绩都随着时光的流逝而消逝。江山本应代有英雄出,当时却没有孙权这样的英雄,抒发了对屈辱苟安的南宋统治者的不满。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

用刘裕典

刘裕,南朝宋武帝,小字寄奴。《南畿志》:“丹徒旧在镇江城南,宋武帝微时宅业。”史载刘裕曾两次统帅晋师北伐,先后征讨南燕和后秦,生擒燕王和秦王,收复洛阳、长安等地,成就了北伐之功业。

向往英雄业绩

表达抗金决心

单写“斜阳”之下的“草树”,用“寻常”修饰“巷陌”,表明刘裕出身寒微,突出他以寒?微出身而建立了赫赫功业,含有讽刺南宋权贵失地误国的意思。“金戈铁马“,表现出刘裕统帅万众精锐部队勇战强敌的英雄气概;“气吞万里如虎”,更表现出他灭南燕、平后秦,所向无敌的气势声威。这和南宋统治者的屈辱苟安构成鲜明的对比,抒发了不满庸懦统治者的感情。

思考:词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

表达自己力主抗金和恢复中原的伟大抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。

‘元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。’此处用何典故,用意有在?

理解背景:宋宁宗继位(1200年)后,韩侂胄受到重用,他很想有一番作为政治上打击投降势力,启用主战派,当时,朝野上下笼罩在一片北伐的气氛中。但军事上的准备显然不足,特别是缺乏将领,此时已经65岁的辛弃疾看得十分清楚,虽然自己表面上得到韩侂胄的重用,调防京口,但韩侂(tuō)胄(zhòu)并未充分相信自己。

辛弃疾忧国愤时,渴望收复失地而又反对草率冒进。这首因时为事而作的词中,运用刘义隆草率北伐、惨遭大败的典故,当然旨在借古讽今,旨在警告韩侂胄切勿草率出兵,伐金必须做好准备,不能草率从事。

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

词作由前面的怀古转而伤今。词人站在北固亭上北顾中原,回忆起43年前出生入死,突骑渡江南来效命的往事,不胜身世之慨!而在金占区的瓜步山上,百姓正在异族皇帝佛狸祠前迎神赛会,热闹非凡,一片平和景象!百姓斗志松懈,民族意识模糊,更添词人之悲叹

。作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧,表示对南宋政府不图恢复中原的不满。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

用廉颇典

明烈士暮年壮心不已之志

抒报国无门壮志难酬之愤

借廉颇的典故,抒发了词人老而弥坚、抗敌之志不衰的报国之情和老大无成、壮志难酬的愤慨。爱国之情,忠义之气,溢于言表!

在京口北固亭,词人都想到了些什么?

孙仲谋

刘

裕

舞榭歌台

风流业绩

元嘉草草

仓皇北顾

刘义隆

拓跋焘

金戈铁马

万里如虎

佛狸祠下

神鸦社鼓

廉

颇

廉颇老矣

尚能饭否

(赞叹惋惜

)

(赞叹之情)

(警告当局

)

(怒斥偏安)

(壮志未已)

借

古

讽

今

上

片

下

片

主旨:作者登上镇江的北固亭,面对大好河山,想到祖国的北方仍然沦陷在敌人之手,想到韩侂(tuō)胄(zhòu)等人并不想真正肩负起抗敌复国的重任,于是怀古伤今,表现了词人抗金救国、恢复中原的热切愿望和壮志难酬的苦闷,也表现了对南宋统治者苟且偷安,不图恢复,不善用人才的愤懑。

用典

典故指诗文等作品中引用的古书中的故事或有出处的词句。在怀古咏史诗中,不少篇章在吟咏主要的人和事之外,还会引用一些典故。用典或仰慕古人,或以古人自况,感慨身世,或借古讽今等,使诗文言简意赅,含蓄隽永。

对于这些典故,我们一定要有所了解,并要很好地体会作者用典的目的。至于用典的方式,有明用的,也有暗用的,有正面用的,也有反其意而用的。下面我们简单了解一下有关用典的知识。

诗句

用典

用意

英雄无觅孙仲谋处

孙权

寄奴曾住

刘裕

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆

佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

拓拔焘

廉颇老矣,尚能饭否?

廉颇

慨叹英雄难觅,讽刺宋室昏聩。

慨叹英雄难觅,讽刺宋室昏聩。

借古讽今,告诫南宋朝廷不要草率出兵。

今昔对照,抒发对南宋朝廷不图恢复中原的愤懑。

以廉颇自况,抒发壮志难酬的悲愤

小结:

这首词,是辛词名作之一。辛弃疾以气节自负,以功业自许,执著于人生理想的追求,所以他的词时时流露出壮志未酬的沉郁、悲愤和愁苦。

它不仅对辛弃疾生活着的那个时代的矛盾有充分反映,有比较真实的现实内容,而且,作者运用圆熟精到的艺术手法把内容完美地表达出来,直到今天仍然具有极其强烈的感染力量,使人们百读不厌。

词到苏轼手里进一步扩大了题材和意境,建立起豪放的词风。但豪放词到辛弃疾手里才臻于完善而达到高潮。

苏轼的词:具有豪迈奔放的感情,坦率开朗的胸襟,形成了豪放而飘逸的风格。

辛弃疾的词:既表现出慷慨激昂的感情,跃跃欲试的雄心,又表现出深沉的苦闷和报国无门的悲愤,形成了豪放而沉郁的风格。

苏辛词比较

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵

。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,

赢得生前身后名。

可怜白发生。

醉梦里挑亮油灯观看宝剑,梦醒时听见军营的号角声响成一片。把熟牛肉分给部下享用,让乐器奏起雄壮的军乐鼓舞士气。这是秋天在战场上阅兵。

战马像的卢一样,跑得飞快,弓箭像惊雷一样,震耳离弦。完成君王统一国家的大业,博得天下身前死后的美名。可惜已成了白发人。

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

扩展阅读:

西江月·夜行黄沙道中

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前,旧时茅店社林边,路转溪头忽见。

明亮的月光惊起了枝头的喜鹊,清爽的夜风吹来了蝉儿的鸣叫。稻花飘香谈论着丰收的年景,耳听得阵阵田蛙歌唱。

稀疏的星星刚还远挂天边,转眼滴滴细雨洒落山前。过去的小客店还在村庙的树林旁,道路转过溪水的源头,它(指茅店)便忽然出现在眼前。

南乡子·登京口北固楼有怀

辛弃疾

何处望神州?满眼风光北固楼。千古兴亡多少事,悠悠,不尽长江滚滚流!

年少万兜鍪(móu)

,坐断东南战未休。天下英雄谁敌手?曹刘,生子当如孙仲谋。

什么地方可以看见中原呢?在北固楼上,满眼都是美好的风光,但是中原还是看不见。从古到今,有多少国家兴亡大事呢?不知道,年代太长了。只有长江的水滚滚东流,永远也流不尽。我们今天所能看到的就是长江,多少兴亡事情已经过去了。

当年孙权在青年时代,做了三军的统帅,他能独霸东南,坚持抗战,没有向敌人低头和屈服过。天下英雄谁是孙权的敌手呢?只有曹操和刘备而已。这样也就难怪曹操说:“生子当如孙仲谋。”

诗人借凭吊千古英雄之名,慨叹当今南宋无大智大勇之人执掌乾坤,末句代表了南宋人民要求奋发图强的时代呼声。

阅读下面一首宋词,然后回答问题

清平乐

茅檐低小,溪上青青草。醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼;最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬。

“溪头卧剥莲蓬”中“卧”一向有一字千金之誉(一字用得恰到好处,给全句或全词增辉)。你同意这种说法吗?为什么?

“卧”字确实使用最妙,(1分)

它把小儿躺在溪边剥莲蓬吃的天真、活泼、顽皮的劲儿,和盘托出,跃然纸上,(2分)

从而使人物形象鲜明,意境耐人寻味。(3分)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读