统编版高中历史《中外历史纲要(上)》第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展练习题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版高中历史《中外历史纲要(上)》第二单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展练习题(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-28 23:10:39 | ||

图片预览

文档简介

统编版高中历史《中外历史纲要(上)》第二单元练习题(含答案)

一、单选题(每小题3分,共60分)

1.北魏政府对户口极为重视,经常下达检括户口的指令。这一现象出现的背景是

A.井田制的恢复

B.分封制的推行

C.租调制的实行

D.行省制的创立

2.下列是关于十六国时期的叙述,正确的是

A.指在北方建立的十六个割据政权

B.各政权都是由内迁少数民族建立

C.彼此征战客观上有利于民族交融

D.黄河流域一直处于分裂混战局面

3.“东汉以来各地豪强地主势力迅速发展,导致了政治分裂倾向日益加剧,……促成了三分天下格局初步形成,最终形成了三国鼎立。魏、蜀、吴三国鼎立期间、虽然兼并战争仍旧继续进行,但这种局部统一和之前东汉末年众多军阀割据混战的状况相比,仍是又前进了一步”。材料中“又前进了一步”是指

①局部地区统一为全国大一统莫定了基础

②各民族交往频繁,民族融合进一步加强

③促进了局部地区社会经济的恢复与发展

④人口的迁移直接促进了江南地区的开发

A.①③④

B.①②④

C.①②③

D.②③④

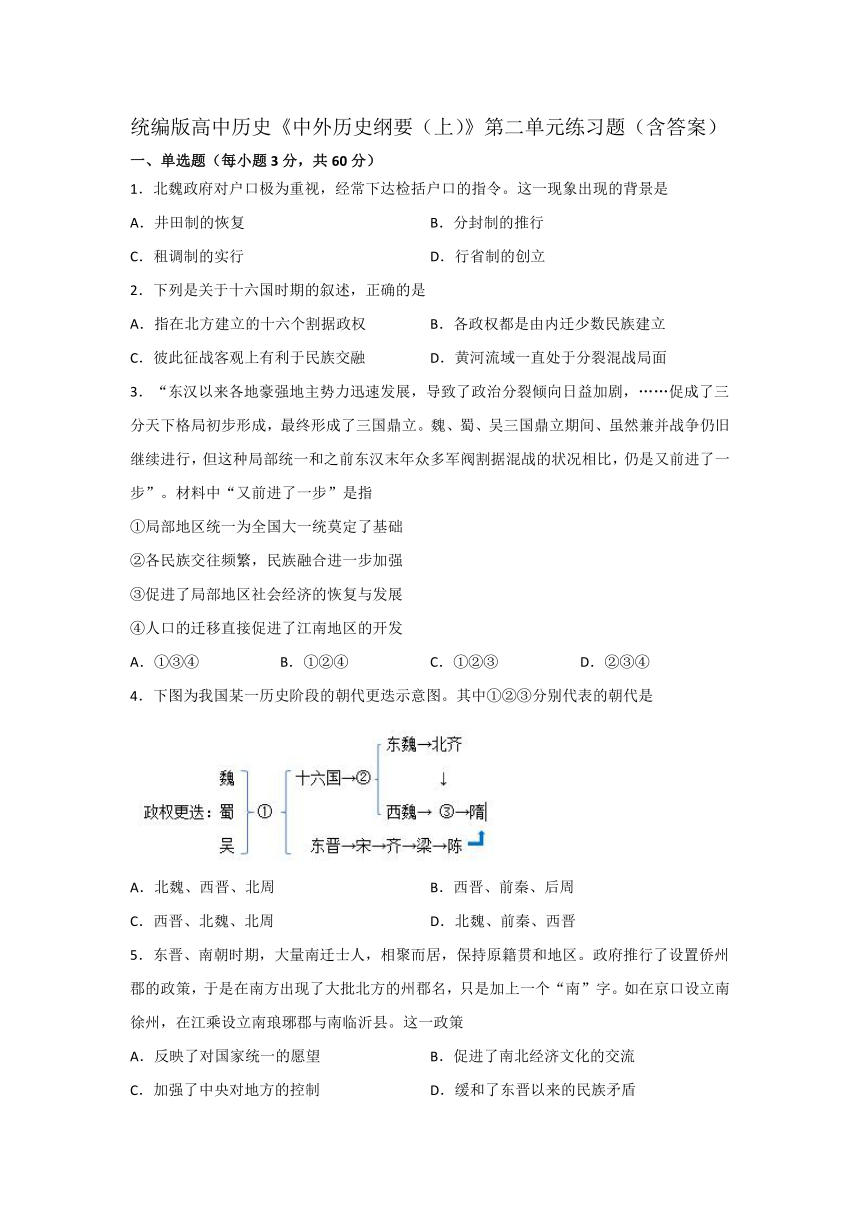

4.下图为我国某一历史阶段的朝代更迭示意图。其中①②③分别代表的朝代是

A.北魏、西晋、北周

B.西晋、前秦、后周

C.西晋、北魏、北周

D.北魏、前秦、西晋

5.东晋、南朝时期,大量南迁士人,相聚而居,保持原籍贯和地区。政府推行了设置侨州郡的政策,于是在南方出现了大批北方的州郡名,只是加上一个“南”字。如在京口设立南徐州,在江乘设立南琅琊郡与南临沂县。这一政策

A.反映了对国家统一的愿望

B.促进了南北经济文化的交流

C.加强了中央对地方的控制

D.缓和了东晋以来的民族矛盾

6.淮西节度使吴少阳之子吴元济割据,唐宪宗元和十二年(817年)宰相裴度亲莅郾城县回曲镇(今裴城镇)督战,唐邓州节度使李愬雪夜入蔡州,活捉吴元济平定叛乱。该事件说明唐朝

A.长期藩镇割据的不利局面即将结束

B.如此平叛终不利于中央集权的加强

C.节度使的设置是其割据亡国的根源

D.为北宋中央集权的加强提供了教训

7.武则天统治期间,修订《姓氏录》,禁止陇西李氏、太原王氏、荥阳郑氏、范阳卢氏、清河崔氏、博陵崔氏、赵郡李氏等豪族通婚。这些措施

A.破坏了民众的婚姻自主权

B.清除了政治上的异己势力

C.增强了中央对地方的控制

D.促使了社会阶层的固化

8.杜甫被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”,他的诗“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”反映了唐朝盛世的场景。下列不属于这一局面产生原因的是

A.轻徭薄赋劝课农桑

B.实行“两税法”

C.生产技术不断进步

D.统治者励精图治

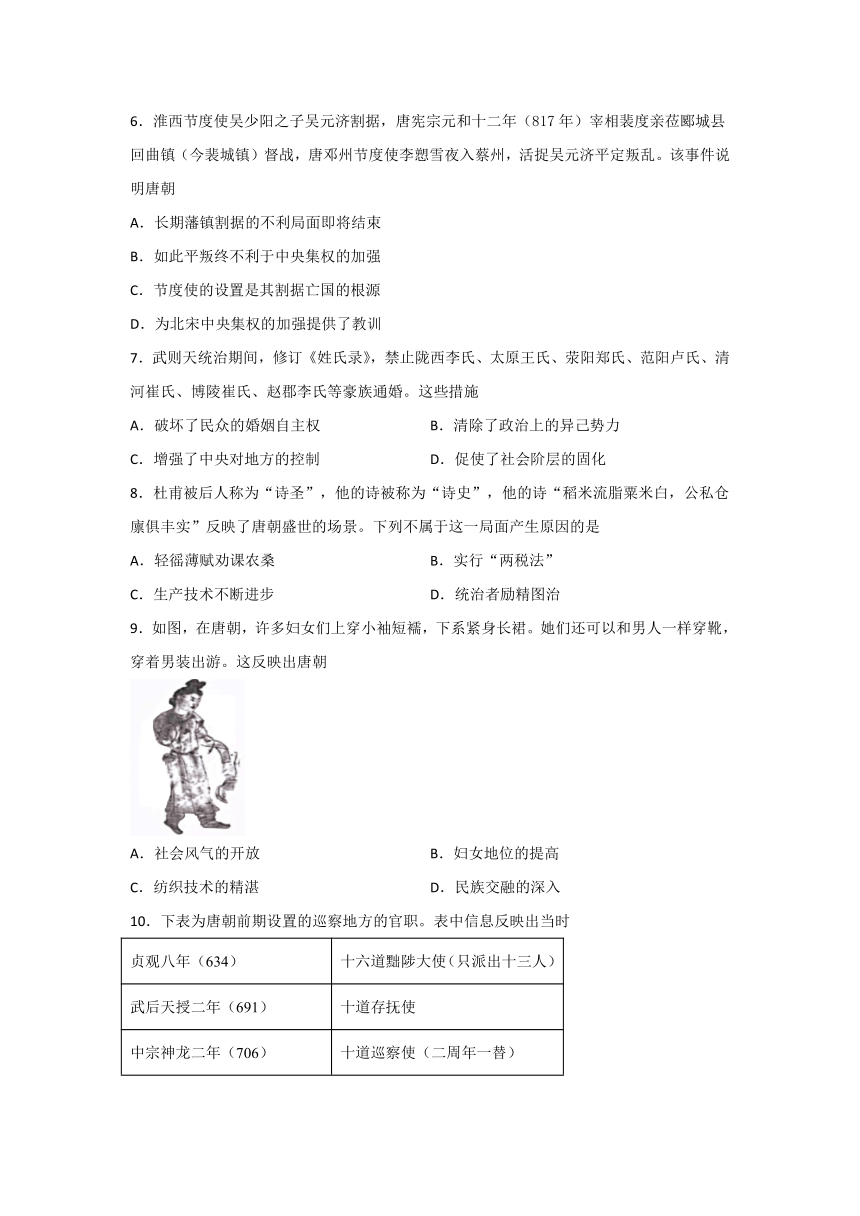

9.如图,在唐朝,许多妇女们上穿小袖短襦,下系紧身长裙。她们还可以和男人一样穿靴,穿着男装出游。这反映出唐朝

A.社会风气的开放

B.妇女地位的提高

C.纺织技术的精湛

D.民族交融的深入

10.下表为唐朝前期设置的巡察地方的官职。表中信息反映出当时

贞观八年(634)

十六道黜陟大使(只派出十三人)

武后天授二年(691)

十道存抚使

中宗神龙二年(706)

十道巡察使(二周年一替)

景龙三年(709)

十道按察使(置废频繁)

开元二十一年(738)

七五道采访使

A.中央政策缺乏延续性

B.地方行政体系日趋完备

C.地方政府权力逐渐削弱

D.中央注重多渠道控制地方

11.下列有关古代赋役制度的描述,最早出现于唐代的是

A.实行固定丁银、摊丁入亩

B.“惟以资产为宗,不以丁身为本”

C.编订“黄册”、征发赋役

D.“为由开阡陌封疆,而赋税平”

12.余秋雨在《十万进士》中认为,科举制度选拔的“十万进士”,“其中包括着一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家”。这说明科举制度有利于

A.提高官员文化素质

B.维护贵族特权

C.推动社会阶层流动

D.强化分封制度

13.《晋书·段灼传》载:“今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。”这说明该政治制度

A.本质是维护门阀士族利益的工具

B.有利于庶族地主势力的崛起

C.体现了先秦贵族政治的重新复活

D.保证了政府官员的文化素养

14.魏晋南北朝时期,工匠们都有专门的匠籍,一人匠籍便终身不得改业;唐代,“纳资代役”(缴纳一定量的货币代替服役)逐渐普遍化,“和雇制”(官府出钱雇用技工、民匠从事劳役制作)得到推广。这一变化(

)

A.扩大了官营手工业的规模

B.有利于商品经济的发展

C.导致政府废除重农抑商政策

D.提高了私营手工业的地位

15.科举制度的建立是专制政权为广泛吸收下层士人进入官僚队伍,以便实现权力的再分配和再调整。唐代进士科录取名额极为有限,另有一部分人通过门荫、年劳、捐纳、杂色入流等途径进入仕途,这部分人数量大约是进士数量的十倍。据此可知,当时

A.官僚政治的贵族色彩浓厚

B.社会阶层的流动性增强

C.世家大族仍垄断官员选拔

D.科举选官加强中央集权

16.魏晋南北朝隋唐时期,思想活跃,宗教呈现多元特征。这一时期道教

A.获得独尊地位

B.在洛阳修建了白马寺

C.主张“贵儒”和“尊道”

D.渐趋中国本土化

17.东汉末年,在朝廷主持下,蔡邕用“飞白书”刻石经,这就是中国第一部石经“熹平石经”。石经完工后,立于洛阳太学门外,前来观赏摹写者,“车乘日千余辆,填塞街陌”。这在当时

A.来源于普通民众的精神需求

B.帮助太学长期进行招生宣传

C.推动书法向艺术化方向发展

D.有助于儒家学说不断完善

18.先秦两汉时,围棋棋手按棋艺的高低,分为上、中、下三个等级。魏晋南北朝参照当时官吏等级的划分,将棋手分作九个品级。目前我国通用的围棋棋手业余八段位、专业九段位,则是从日本“段位制”发展起来的。这表明

A.政治制度的发展决定文化发展

B.中日之间的文化交流历史悠久

C.文化发展具有渐进性和包容性

D.围棋文化是中日文化交流纽带

19.唐玄宗曾分别为儒家的《孝经》、佛教的《金刚经》、道教的《道德经》亲自作注,并特别说明自己注《金刚经》的目的是使“三教无阙(缺)”,他对佛道两教的教义都有同样高的评价。唐玄宗这些做法

A.打击了文人士大夫阶层

B.旨在提高佛道两教的地位

C.体现了三教并行的政策

D.反映了儒学正统地位的丧失

20.唐朝的“丝绸之路”突破了国家、民族、地域的限制,政府、民间与沿途国家、民族的商贸和文化双向交流频繁,出现“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”的局面。这说明唐政府

A.经国治民战略的连续性

B.推动多元文化融合格局的形成

C.经略边疆凿空商旅之道

D.高度重视与外部世界广泛联系

二、材料分析题(共40分)

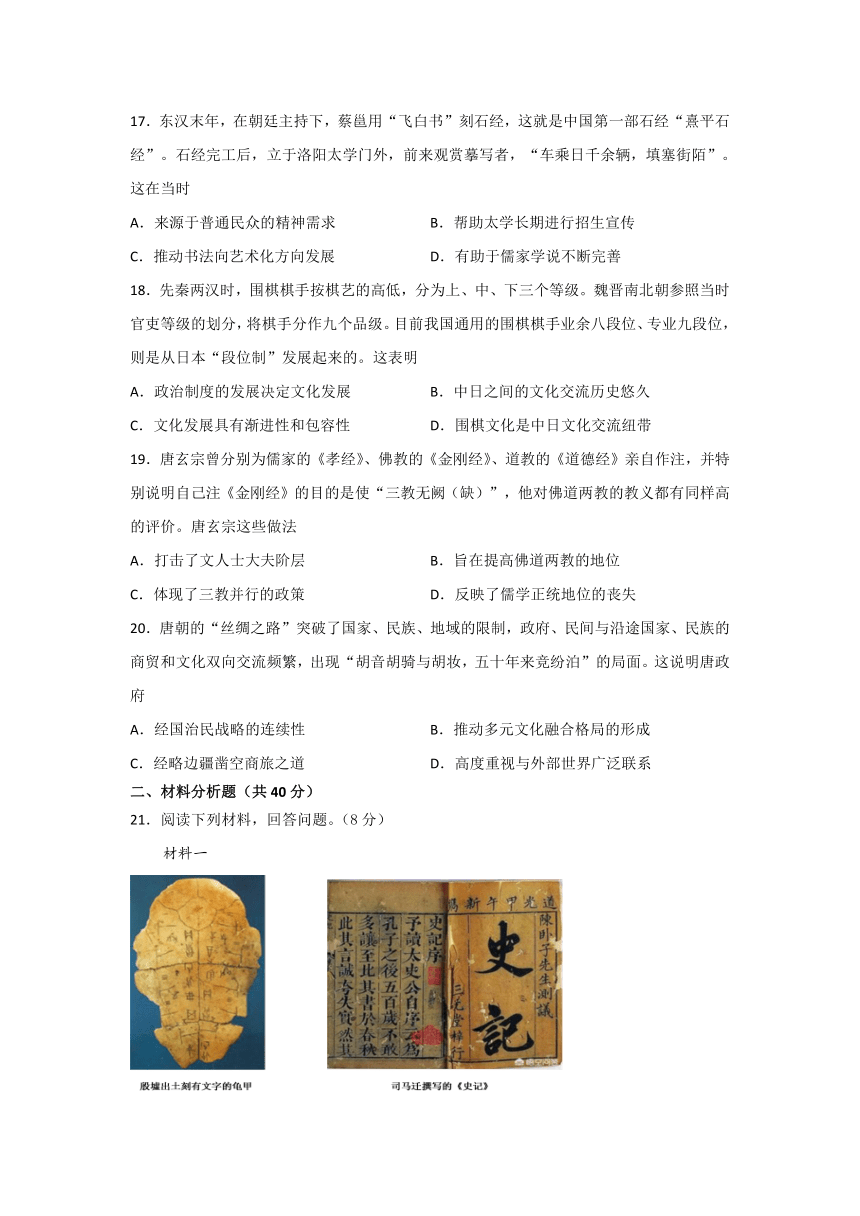

21.阅读下列材料,回答问题。(8分)

材料一

(1)分别指出甲骨文和《史记》的史料类型。

材料二

帝恶其国俗鄙陋,乃迁都洛阳,改国姓为元氏禁胡语胡服……时魏之势虽极盛,然剽悍勇武之风,渐次消灭……华奢柔弱之风渐行,而国势之衰兆已见。

——根据1907年宏文馆出版的《中国历史讲义》等整理

材料三

拓跋魏一切改从汉制,实为魏之极盛时代……诸族遂大受汉族之同化……国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书本国史上卷》和1928年《初中本国史》

(2)材料二、三对孝文帝改革的评价有何不同。结合所学知识谈谈影响史学观点的主要因素。

22.如图1、图2、表格分别是不同时期行政区划分布示意图表。(14分)

材料

表:唐朝元和年间府州县数量统计情况

道

关内

河南

河东

河北

山南

陇右

淮南

江南

剑南

岭南

共计

府

2

1

2

1

2

2

2

1

13

州

27

29

19

29

33

19

2

51

38

73

330

县

135

196

110

174

161

60

53

247

189

314

1551

总计

164

226

131

204

196

81

65

298

229

388

1894

(1)指出图1的西周行政区划体制特征及其形成的政治因素。

(2)与图1比,说明图2秦朝行政区划体制的意义。

(3)比较图2和表,说明如表反映出唐朝行政区划体制发生了哪些变化,并分析变化的原因。

23.历朝历代国家治理体系中,人才始终发挥着重要作用。阅读材料,回答问题。(9分)

材料一

在春秋乱世中,礼崩乐坏,风云激荡,社会缺乏严苛的等级限制,从而使人才的迅速涌现、扶摇直上成为可能;同时各国相争的复杂局势使得对于人才招揽和”独占”的需求较一国统治之时大大增加。在此背景下,客卿制度逐渐形成,识人文化逐渐兴起,并在各国变法改革、私学兴起等动力的推动下迅速走向繁荣。客卿制度是荟萃、善待人才的缩影,其中折射出的识人文化是当时的盛行之风,也对后世产生了深远的影响。

——摘编自续婧仪《春秋战国客卿制度与识人文化研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析春秋战国时期识人文化形成的原因和影响。

材料二

汉武帝时期求贤诏(含策问)统计表(部分)

建元元年(公元前140年)

诏丞相、御史、列候、中两千石、两千石、诸侯相举贤良、方正直言极谏之士。

丞相绾奏:“所举贤良,或治申、商、韩非、苏秦、张仪之言,乱国政,请皆罢。”

元光元年(公元前134年)

初令郡国举孝廉各一人

元光五年(公元前130年)

上策诏诸儒:制曰:盖闻上古至治……予大夫习焉。其悉意正议,详具其对,著之於篇,朕将亲览焉,靡有所隐。

是年,董仲舒是贤良对策的第一名。

元封五年(公元前106年)

盖有非常之功,必待非常之人……茂材、异等可为将、相及使绝国者。

(2)阅读材料二并结合所学,归纳汉武帝时期“求贤诏”的特点。

24.阅读材料,回答问题。(9分)

材料 孙思邈(581-682年)陕西耀县人,唐代最著名医学大师。自幼聪明好学,善谈老庄且喜好钻研佛教典籍。当时社会风尚是“朝野士庶,咸耻医术之名,多教子弟诵短文”。孙思邈目睹民众缺医少药,个人幼遭风冷之疾经历,遂立志成为“苍生大医”,毅然放弃仕途。太宗、高宗两代帝王都特招孙思邈入京准备授予官职爵位,他却婉言谢绝,但进京后孙思邈有了更多机会接触长安医家,阅览各类医药书籍。

他在《千金方》中系统总结了古代以来医药学成就,并提出了自己的医学思想。他强调要在熟读熟记古代典籍、理论基础上,又须妙解阴阳、五行等。且还需具备哲学、史学以及其他学科知识等,留意钻研,加入个人见解。另外特别注重行医之“诚”即医德,痛斥“治病枉死过半的庸医”。在医学著作排列上,体现了“先妇人小儿,后丈夫者老”原则。此外他注重实践,考察了关中、四川等地风土人情、采集药材、炼丹制药等。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孙思邈的医学思想。

(2)根据材料并结合所学知识简析孙思邈医学思想与成就产生的历史背景。

参考答案

1.C2.C3.C4.C5.A6.B7.C8.B9.A10.D11.B12.A13.A14.B15.A16.C17.C

18.C19.C20.B

21.(1)《史记》属于文献史料,甲骨文属于实物史料(或考古史料)。

(2)不同:材料二持否定态度,材料三持肯定态度。因素:研究者的立场不同;研究的方法、角度不同;史料的选取和运用上的差别;受时代的影响。

22.(1)特征:方国,诸侯国与周王室仅是松散的臣属关系,尚无统一的行政区划。政治因素:西周实行分封制,最高统治集团尚未形成权力的高度集中。

(2)意义:郡县制度在全国范围内推行,中央对地方的管理加强,有利于统一多民族国家的巩固。郡县的划分适应了经济发展水平状况和发展不平衡的需要。

(3)变化:州县在南方的设置明显增多。原因:魏晋南北朝时期北方地区的战乱及经济的衰退促使大量人口南迁;江南的持续开发,经济重心南移。

23.(1)原因:分封制、宗法制逐渐崩溃,社会流动性增强;各国相争,产生对招揽人才强烈需求;铁犁牛耕的出现和推广,井田制的崩溃,社会大变革成必然趋势;“学在官府”被打破,为大量人才的出现提供了可能。

影响:促进了宗法分封制度的瓦解和中央集权的官僚体制的建立;各国“富国强兵”的改革,加快了生产力的发展和土地改革;助推了“百家争鸣”局面的出现;对后世影响深远。

(2)特点:以诏令方式求贤;罢除法家和纵横家,以儒生为主:明确规定郡国必须推选的人数:察举的标准是德行和才能。

24.(1)思想:全面总结古人医学理论与成就;注重强调医学与多学科知识的结合,突出个人钻研见解;强调医德的重要性;以妇女小儿为先的医学研究原则;注重考查理论与社会实践的结合。

(2)历史背景:隋唐佛道思想的传播与兴盛;国家统一与社会安定;统治者的开明与重视;传统儒家思想的传承与影响。

一、单选题(每小题3分,共60分)

1.北魏政府对户口极为重视,经常下达检括户口的指令。这一现象出现的背景是

A.井田制的恢复

B.分封制的推行

C.租调制的实行

D.行省制的创立

2.下列是关于十六国时期的叙述,正确的是

A.指在北方建立的十六个割据政权

B.各政权都是由内迁少数民族建立

C.彼此征战客观上有利于民族交融

D.黄河流域一直处于分裂混战局面

3.“东汉以来各地豪强地主势力迅速发展,导致了政治分裂倾向日益加剧,……促成了三分天下格局初步形成,最终形成了三国鼎立。魏、蜀、吴三国鼎立期间、虽然兼并战争仍旧继续进行,但这种局部统一和之前东汉末年众多军阀割据混战的状况相比,仍是又前进了一步”。材料中“又前进了一步”是指

①局部地区统一为全国大一统莫定了基础

②各民族交往频繁,民族融合进一步加强

③促进了局部地区社会经济的恢复与发展

④人口的迁移直接促进了江南地区的开发

A.①③④

B.①②④

C.①②③

D.②③④

4.下图为我国某一历史阶段的朝代更迭示意图。其中①②③分别代表的朝代是

A.北魏、西晋、北周

B.西晋、前秦、后周

C.西晋、北魏、北周

D.北魏、前秦、西晋

5.东晋、南朝时期,大量南迁士人,相聚而居,保持原籍贯和地区。政府推行了设置侨州郡的政策,于是在南方出现了大批北方的州郡名,只是加上一个“南”字。如在京口设立南徐州,在江乘设立南琅琊郡与南临沂县。这一政策

A.反映了对国家统一的愿望

B.促进了南北经济文化的交流

C.加强了中央对地方的控制

D.缓和了东晋以来的民族矛盾

6.淮西节度使吴少阳之子吴元济割据,唐宪宗元和十二年(817年)宰相裴度亲莅郾城县回曲镇(今裴城镇)督战,唐邓州节度使李愬雪夜入蔡州,活捉吴元济平定叛乱。该事件说明唐朝

A.长期藩镇割据的不利局面即将结束

B.如此平叛终不利于中央集权的加强

C.节度使的设置是其割据亡国的根源

D.为北宋中央集权的加强提供了教训

7.武则天统治期间,修订《姓氏录》,禁止陇西李氏、太原王氏、荥阳郑氏、范阳卢氏、清河崔氏、博陵崔氏、赵郡李氏等豪族通婚。这些措施

A.破坏了民众的婚姻自主权

B.清除了政治上的异己势力

C.增强了中央对地方的控制

D.促使了社会阶层的固化

8.杜甫被后人称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”,他的诗“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”反映了唐朝盛世的场景。下列不属于这一局面产生原因的是

A.轻徭薄赋劝课农桑

B.实行“两税法”

C.生产技术不断进步

D.统治者励精图治

9.如图,在唐朝,许多妇女们上穿小袖短襦,下系紧身长裙。她们还可以和男人一样穿靴,穿着男装出游。这反映出唐朝

A.社会风气的开放

B.妇女地位的提高

C.纺织技术的精湛

D.民族交融的深入

10.下表为唐朝前期设置的巡察地方的官职。表中信息反映出当时

贞观八年(634)

十六道黜陟大使(只派出十三人)

武后天授二年(691)

十道存抚使

中宗神龙二年(706)

十道巡察使(二周年一替)

景龙三年(709)

十道按察使(置废频繁)

开元二十一年(738)

七五道采访使

A.中央政策缺乏延续性

B.地方行政体系日趋完备

C.地方政府权力逐渐削弱

D.中央注重多渠道控制地方

11.下列有关古代赋役制度的描述,最早出现于唐代的是

A.实行固定丁银、摊丁入亩

B.“惟以资产为宗,不以丁身为本”

C.编订“黄册”、征发赋役

D.“为由开阡陌封疆,而赋税平”

12.余秋雨在《十万进士》中认为,科举制度选拔的“十万进士”,“其中包括着一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家”。这说明科举制度有利于

A.提高官员文化素质

B.维护贵族特权

C.推动社会阶层流动

D.强化分封制度

13.《晋书·段灼传》载:“今台阁选举,涂塞耳目,九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。”这说明该政治制度

A.本质是维护门阀士族利益的工具

B.有利于庶族地主势力的崛起

C.体现了先秦贵族政治的重新复活

D.保证了政府官员的文化素养

14.魏晋南北朝时期,工匠们都有专门的匠籍,一人匠籍便终身不得改业;唐代,“纳资代役”(缴纳一定量的货币代替服役)逐渐普遍化,“和雇制”(官府出钱雇用技工、民匠从事劳役制作)得到推广。这一变化(

)

A.扩大了官营手工业的规模

B.有利于商品经济的发展

C.导致政府废除重农抑商政策

D.提高了私营手工业的地位

15.科举制度的建立是专制政权为广泛吸收下层士人进入官僚队伍,以便实现权力的再分配和再调整。唐代进士科录取名额极为有限,另有一部分人通过门荫、年劳、捐纳、杂色入流等途径进入仕途,这部分人数量大约是进士数量的十倍。据此可知,当时

A.官僚政治的贵族色彩浓厚

B.社会阶层的流动性增强

C.世家大族仍垄断官员选拔

D.科举选官加强中央集权

16.魏晋南北朝隋唐时期,思想活跃,宗教呈现多元特征。这一时期道教

A.获得独尊地位

B.在洛阳修建了白马寺

C.主张“贵儒”和“尊道”

D.渐趋中国本土化

17.东汉末年,在朝廷主持下,蔡邕用“飞白书”刻石经,这就是中国第一部石经“熹平石经”。石经完工后,立于洛阳太学门外,前来观赏摹写者,“车乘日千余辆,填塞街陌”。这在当时

A.来源于普通民众的精神需求

B.帮助太学长期进行招生宣传

C.推动书法向艺术化方向发展

D.有助于儒家学说不断完善

18.先秦两汉时,围棋棋手按棋艺的高低,分为上、中、下三个等级。魏晋南北朝参照当时官吏等级的划分,将棋手分作九个品级。目前我国通用的围棋棋手业余八段位、专业九段位,则是从日本“段位制”发展起来的。这表明

A.政治制度的发展决定文化发展

B.中日之间的文化交流历史悠久

C.文化发展具有渐进性和包容性

D.围棋文化是中日文化交流纽带

19.唐玄宗曾分别为儒家的《孝经》、佛教的《金刚经》、道教的《道德经》亲自作注,并特别说明自己注《金刚经》的目的是使“三教无阙(缺)”,他对佛道两教的教义都有同样高的评价。唐玄宗这些做法

A.打击了文人士大夫阶层

B.旨在提高佛道两教的地位

C.体现了三教并行的政策

D.反映了儒学正统地位的丧失

20.唐朝的“丝绸之路”突破了国家、民族、地域的限制,政府、民间与沿途国家、民族的商贸和文化双向交流频繁,出现“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”的局面。这说明唐政府

A.经国治民战略的连续性

B.推动多元文化融合格局的形成

C.经略边疆凿空商旅之道

D.高度重视与外部世界广泛联系

二、材料分析题(共40分)

21.阅读下列材料,回答问题。(8分)

材料一

(1)分别指出甲骨文和《史记》的史料类型。

材料二

帝恶其国俗鄙陋,乃迁都洛阳,改国姓为元氏禁胡语胡服……时魏之势虽极盛,然剽悍勇武之风,渐次消灭……华奢柔弱之风渐行,而国势之衰兆已见。

——根据1907年宏文馆出版的《中国历史讲义》等整理

材料三

拓跋魏一切改从汉制,实为魏之极盛时代……诸族遂大受汉族之同化……国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书本国史上卷》和1928年《初中本国史》

(2)材料二、三对孝文帝改革的评价有何不同。结合所学知识谈谈影响史学观点的主要因素。

22.如图1、图2、表格分别是不同时期行政区划分布示意图表。(14分)

材料

表:唐朝元和年间府州县数量统计情况

道

关内

河南

河东

河北

山南

陇右

淮南

江南

剑南

岭南

共计

府

2

1

2

1

2

2

2

1

13

州

27

29

19

29

33

19

2

51

38

73

330

县

135

196

110

174

161

60

53

247

189

314

1551

总计

164

226

131

204

196

81

65

298

229

388

1894

(1)指出图1的西周行政区划体制特征及其形成的政治因素。

(2)与图1比,说明图2秦朝行政区划体制的意义。

(3)比较图2和表,说明如表反映出唐朝行政区划体制发生了哪些变化,并分析变化的原因。

23.历朝历代国家治理体系中,人才始终发挥着重要作用。阅读材料,回答问题。(9分)

材料一

在春秋乱世中,礼崩乐坏,风云激荡,社会缺乏严苛的等级限制,从而使人才的迅速涌现、扶摇直上成为可能;同时各国相争的复杂局势使得对于人才招揽和”独占”的需求较一国统治之时大大增加。在此背景下,客卿制度逐渐形成,识人文化逐渐兴起,并在各国变法改革、私学兴起等动力的推动下迅速走向繁荣。客卿制度是荟萃、善待人才的缩影,其中折射出的识人文化是当时的盛行之风,也对后世产生了深远的影响。

——摘编自续婧仪《春秋战国客卿制度与识人文化研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析春秋战国时期识人文化形成的原因和影响。

材料二

汉武帝时期求贤诏(含策问)统计表(部分)

建元元年(公元前140年)

诏丞相、御史、列候、中两千石、两千石、诸侯相举贤良、方正直言极谏之士。

丞相绾奏:“所举贤良,或治申、商、韩非、苏秦、张仪之言,乱国政,请皆罢。”

元光元年(公元前134年)

初令郡国举孝廉各一人

元光五年(公元前130年)

上策诏诸儒:制曰:盖闻上古至治……予大夫习焉。其悉意正议,详具其对,著之於篇,朕将亲览焉,靡有所隐。

是年,董仲舒是贤良对策的第一名。

元封五年(公元前106年)

盖有非常之功,必待非常之人……茂材、异等可为将、相及使绝国者。

(2)阅读材料二并结合所学,归纳汉武帝时期“求贤诏”的特点。

24.阅读材料,回答问题。(9分)

材料 孙思邈(581-682年)陕西耀县人,唐代最著名医学大师。自幼聪明好学,善谈老庄且喜好钻研佛教典籍。当时社会风尚是“朝野士庶,咸耻医术之名,多教子弟诵短文”。孙思邈目睹民众缺医少药,个人幼遭风冷之疾经历,遂立志成为“苍生大医”,毅然放弃仕途。太宗、高宗两代帝王都特招孙思邈入京准备授予官职爵位,他却婉言谢绝,但进京后孙思邈有了更多机会接触长安医家,阅览各类医药书籍。

他在《千金方》中系统总结了古代以来医药学成就,并提出了自己的医学思想。他强调要在熟读熟记古代典籍、理论基础上,又须妙解阴阳、五行等。且还需具备哲学、史学以及其他学科知识等,留意钻研,加入个人见解。另外特别注重行医之“诚”即医德,痛斥“治病枉死过半的庸医”。在医学著作排列上,体现了“先妇人小儿,后丈夫者老”原则。此外他注重实践,考察了关中、四川等地风土人情、采集药材、炼丹制药等。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括孙思邈的医学思想。

(2)根据材料并结合所学知识简析孙思邈医学思想与成就产生的历史背景。

参考答案

1.C2.C3.C4.C5.A6.B7.C8.B9.A10.D11.B12.A13.A14.B15.A16.C17.C

18.C19.C20.B

21.(1)《史记》属于文献史料,甲骨文属于实物史料(或考古史料)。

(2)不同:材料二持否定态度,材料三持肯定态度。因素:研究者的立场不同;研究的方法、角度不同;史料的选取和运用上的差别;受时代的影响。

22.(1)特征:方国,诸侯国与周王室仅是松散的臣属关系,尚无统一的行政区划。政治因素:西周实行分封制,最高统治集团尚未形成权力的高度集中。

(2)意义:郡县制度在全国范围内推行,中央对地方的管理加强,有利于统一多民族国家的巩固。郡县的划分适应了经济发展水平状况和发展不平衡的需要。

(3)变化:州县在南方的设置明显增多。原因:魏晋南北朝时期北方地区的战乱及经济的衰退促使大量人口南迁;江南的持续开发,经济重心南移。

23.(1)原因:分封制、宗法制逐渐崩溃,社会流动性增强;各国相争,产生对招揽人才强烈需求;铁犁牛耕的出现和推广,井田制的崩溃,社会大变革成必然趋势;“学在官府”被打破,为大量人才的出现提供了可能。

影响:促进了宗法分封制度的瓦解和中央集权的官僚体制的建立;各国“富国强兵”的改革,加快了生产力的发展和土地改革;助推了“百家争鸣”局面的出现;对后世影响深远。

(2)特点:以诏令方式求贤;罢除法家和纵横家,以儒生为主:明确规定郡国必须推选的人数:察举的标准是德行和才能。

24.(1)思想:全面总结古人医学理论与成就;注重强调医学与多学科知识的结合,突出个人钻研见解;强调医德的重要性;以妇女小儿为先的医学研究原则;注重考查理论与社会实践的结合。

(2)历史背景:隋唐佛道思想的传播与兴盛;国家统一与社会安定;统治者的开明与重视;传统儒家思想的传承与影响。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进