统编版高中历史《中外历史纲要(上)》第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固练习题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版高中历史《中外历史纲要(上)》第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固练习题(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 493.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-28 23:10:07 | ||

图片预览

文档简介

统编版高中历史《中外历史纲要(上)》第一单元练习题(含答案)

一、单选题(每小题3分,共60分)

1.每年清明时节,海外的中华儿女纷纷返乡寻根祭祖。这种情结源于

A.分封制

B.宗法制

C.郡县制

D.科举制

2.据文献记载,从“公天下”到“家天下”的转变发生于

A.夏朝

B.商朝

C.周朝

D.秦朝

3.康叔是周武王最小的弟弟,被封到黄河、淇水之间的股塊,建立了卫国。由于康叔治理卫国很出色,后来被周成王提拔为周王朝的司寇,并得到许多礼器、乐器和财宝的赏赐。对此认识正确的是

A.商的祖宗祭祀体系被康叔所继承

B.官僚政治开始逐步取代贵族政治

C.血缘关系是国家政治结构的纽带

D.康叔的后代可世代承袭司寇一职

4.“王臣”在商周原为王室所有,在王室左右活动。到西周晚期“率土之滨,莫非王臣”。“王臣”已用来指代自王以下整个周王国里的人。其内涵变化反映了

A.贵族政治的渐趋衰落

B.下层民众的身份跃升

C.礼乐制度的严重破坏

D.天下一同的观念认同

5.据西周青铜器铭文载,贵族格伯以“三十田”换取了某人的良马四匹,官吏建立了文书档案并规定了界限;裘卫承担了治理河流的工程,贵族厉答应以“五田”作为偿付,后产生纠纷,官员前往裁决并勘定田地。这些铭文反映出西周中期

A.土地兼并现象突出

B.“田里不鬻”的格局已被打破

C.宗法制度开始瓦解

D.官府对商业活动采取鼓励政策

6.马克思说:“对小农来说,只要死一头母牛,他就不能按原有的规模来重新开始他的再生产”。这体现了

A.农民生产的自给自足

B.农业生产技术缺乏革新

C.古代小农经济的脆弱性

D.中国古代重农思想盛行

7.按周朝的制度,井田制下“步百为亩,亩百给一夫”。战国时期,东方各国仍保留这一分田标准,而商鞅变法则“改制二百四十步为亩,百亩给一夫矣”。这主要表明当时

A.税制改革尚未普及

B.秦国改革更加彻底

C.中原经济比较发达

D.礼乐制度影响深远

8.商鞅变法的措施中,直接损害贵族利益的是

A.重农抑商

B.统一度量衡

C.迁都咸阳

D.按军功授爵

9.中国古代曾有思想家高呼"天地与我并生,万物与我为一”,并且要求人们要追求“不乐寿,不哀天,不荣通,不愁穷”,该思想家是(

)

A.孔子

B.老子

C.庄子

D.孟子

10.中国古代,儒家注重道德自律,以人的自我完善为治国的出发点;道家特别关注人与自然的和谐有序,主张从自然规律中汲取治国的智慧;而法家则更注重于制度规范,以法的严密强化为治理的出发点。三者治国思想体现的核心精神是

A.强调德治,平易亲近

B.温和调节与冷酷强制相结合

C.切合人事,实用理性

D.自然探索和社会实践相促进

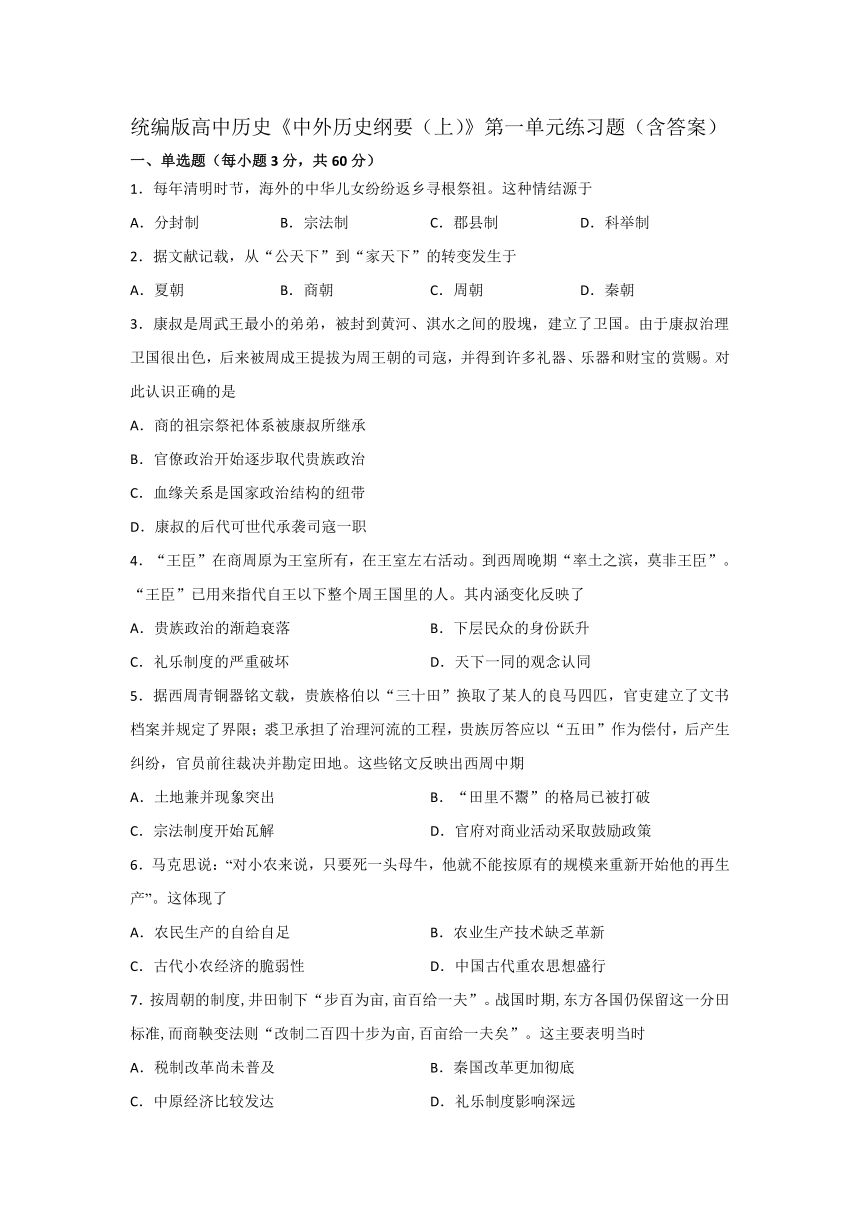

11.下列政治制度的确立,反映了

A.中央集权制度形成

B.秦朝开设置郡县的先例

C.形成事务性分权

D.三省六部制的雏形出现

12.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“秦的统治虽然如此短命,却给中国留下了深刻面持久的烙印、”这里的“烙印“是指

A.中外朝制度

B.行省制度

C.中央集权制度

D.三省六部制度

13.秦统一后,对郡的划分十分重视地理区域的作用,往往一郡自成一个独立的地理单元,每郡都以肥沃的盆地或平原为核心推广于四周之高原或山地。这一做法

A.有利于发挥郡的政治辐射作用

B.弱化了中央对地方的经济控制

C.适应了农业上集体耕作的需要

D.遵循了“犬牙交错”的划分原则

14.钱穆先生说:“朝代是变了,而制度则终是不能变。制度也非不变,可是只在小处变了,大处不能变。变了某一些,而另有某一些则并不变。中国治史论政的,称此曰‘因革’。”以下不符合“因革”特点的制度有

A.秦朝实行皇帝制度

B.汉朝初期实行郡国并行制

C.元朝开创了行省制度

D.明朝废丞相设内阁

15.秦朝创立的中央集权体制中,丞相与九卿的行政机构和隶属关系明确,形似现代国家的政府总理与下属各部部长。据此可知,秦朝

A.构建了完善的国家行政管理制度

B.中央机构设置对后世影响深远

C.中央行政机构设置水平领先世界

D.中央政府行政机构具有合理性

16.东汉光武帝和明帝时,都曾下诏:诸侯王不许滞留京都,不得交结宾客,更不能结党营私。这些规定( )

A.缓和了王室内部的矛盾

B.有利于中央集权的强化

C.为外戚专权埋下了隐患

D.改变了诸侯坐大的局面

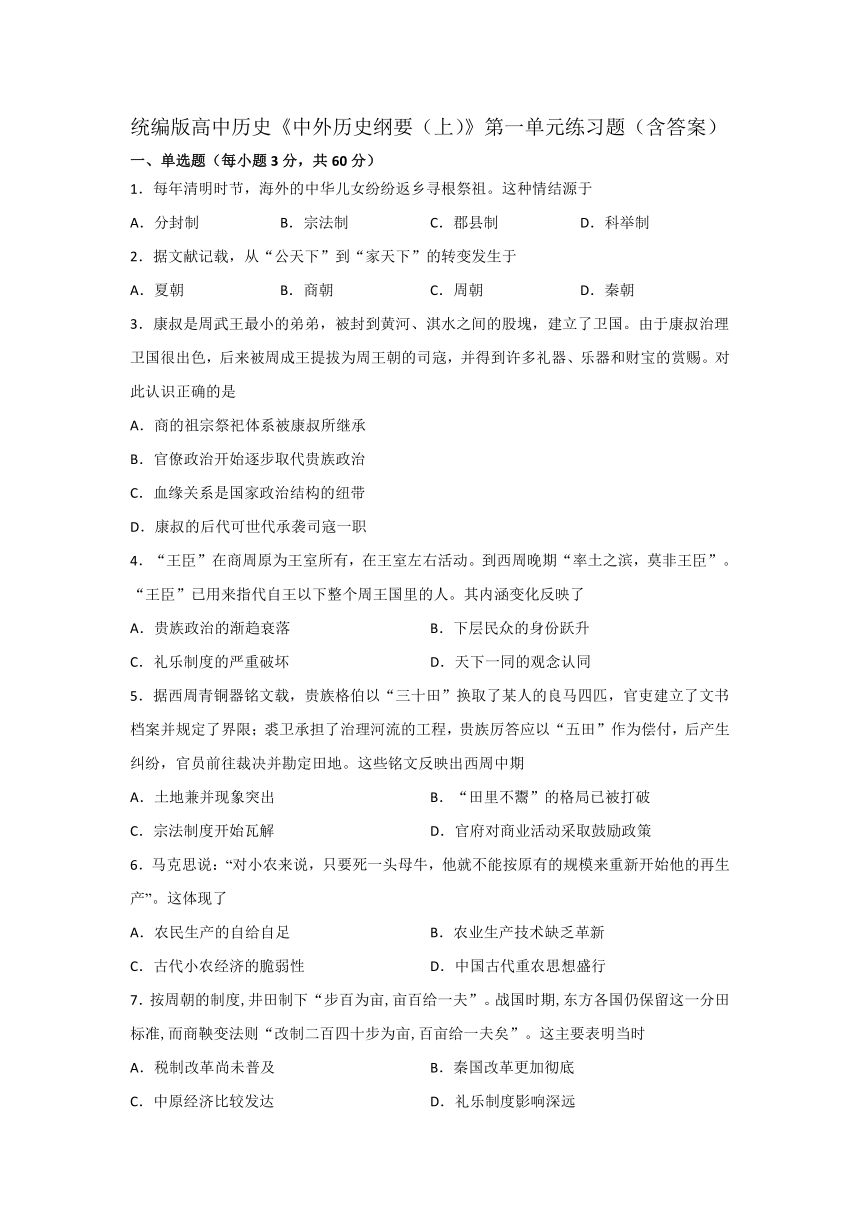

17.根据中国古代政治制度发展的线索,示意图中的“?”应是

A.郡国并行

B.刺史

C.中外朝制

D.察举制

18.西汉前期,粮食和土地价格因时因地虽有不同,但总体上偏低,文景时每石高不足百钱,低则十余钱。这反映出,西汉前期

A.重农抑商政策较为松弛

B.富商大贾操纵粮价

C.土地兼并得到有效遏制

D.经济得到恢复发展

19.元鼎四年(前113年),武帝接受大农丞(九卿属官)桑弘羊建议,废除各郡国的铸币权,将五铢钱的铸造权收归中央统一管理,建立皇家铸币厂。这反映了汉武帝时期

A.加强中央政府的权力

B.打击富商大贾的势力

C.规范市场的统一管理

D.用内臣削弱外朝相权

20.清代赵翼曾评价两汉政治:汉代士人“上书无忌讳”,“多狂悖无忌讳之语”,而“帝受之,不加谴怒,且叹赏之,可谓圣德矣!”同时“汉诏多惧词”,诏书中经常有“朕甚自愧”“是皆朕之不明”等语。出现这种现象的主要原因是

A.儒学革新对皇权有制约作用

B.儒生群体开始进入政权

C.制度完善进一步规范了君权

D.频繁征战激化社会矛盾

二、材料分析题(共40分)

21.阅读材料,回答问题。(10分)

材料一:“有巢氏‘构木为巢’以避群害;燧人氏‘钻燧取火,以化腥臊’;伏羲氏‘作结绳而网罟,以佃为渔’……

——摘自《白虎通·号》

材料二:考古发现河南省新郑市裴李岗文化,约为公元前5500年至公元前4900年的农耕橘络遗址,有房基、有灰坑、陶窑……石器以农具为主,包括耕作、收割工具——石斧、石铲、石镰,粮食加工工具——石磨盘、磨棒。

——樊树志《国史概要》

问题:

(1)材料一描述了先民们的生产生活状况经历了哪三个阶段?材料一属于什么性质的史料?你认为它的历史价值如何?

(2)材料二和材料一相比,生产状况的主要变化是什么?材料二属于什么性质的史料?你认为它的历史价值如何?

22.儒家学说简称儒学,是中国古代主流意识流派,自汉以来在绝大多数的历史时期作为中国的官方思想,儒家文化对古代中国的社会观念、行为规范、政治思想、法律制度等都具有极为深刻的影响。阅读下列材料,回答问题(14分)

材料一:仁者爱人。克己复礼为仁。

——《论语》

材料二:仁者无敌。

——《孟子·梁惠王上》

材料三:下图分别是“仁”字小饰品和北京街头的“仁”字广告牌。

(1)“仁”在孔子学说中有何地位?

(2)在孔子看来,“礼”是指什么?

(3)孔子把“仁”与“礼”都具备的行为称之为什么?

(4)孟子对“仁”的理解较孔子有何差异?你是怎样理解孟子“仁者无敌”的思想?

(5)从材料三中可以看出,“仁”还寄寓着现代国人怎样的期盼?

23.阅读材料,回答问题(6分)

秦汉北部边疆人口稀少、经济落后,为增加人口、发展经济、就地筹措军需物资,实施移民屯垦政策。秦始皇首先对新开拓的河南地“徙谪戍以充之”,又“迁北河榆中三万家,拜爵一级”,即迁内地三万户到北河、榆中实边垦殖,给予拜爵一级的奖励。汉文帝时在边塞“要害之处,通川之道”,建立城邑,给徙边的移民提供“先为室屋,具田器”、免其罪、“赐高爵”、免除赋役、“予冬夏衣,廪食,能自给而止”等优惠政策。到武帝时,大规模拓边,不断加强边防,移民实边。

——摘编自刘太祥《秦汉北部边防建设》

根据材料并结合所学知识,概括秦汉时期移民的主要特点及积极作用。

24.如图1、图2、图3是不同时期山东地区的示意图。阅读材料,回答问题。(10分)

(1)指出图1与图2统治方式的不同。

(2)通过图2、图3说明两朝政治制度的关系。

(3)为解决图3存在的问题,当时王朝采取的措施及作用。

参考答案

1.B2.A3.C4.D5.B6.C7.B8.D9.C10.C11.A12.C13.A14.A15.D16.B

17.C18.D19.A20.A

21.(1)经历了建房、熟食、渔猎三个阶段。属于带有浓厚神话色彩的口传史料。口传史料的神话传说是先民对上古时代历史的夸张记述,但也蕴含了一些有效信息。

(2)由巢居到聚族定居;由渔猎到农耕。

材料二是考古发现的遗址、遗物,属于实物史料,是我们研究历史的直接证据,具有较高的史料价值。

22.(1)“仁”是儒家思想的核心,是最高的道德准则。

(2)周礼,或一定的行为规范。

(3)“义”。

(4)孟子认为“仁”出自人的天性(或人性本善),将孔子“仁”的观念发展为“仁政”学说。孟子认为从“仁”出发,人们就会友爱或获得帮助,化解矛盾或获得战胜艰难困苦的力量;对于统治者要行“仁政”,才能天下归心,才能结束列国纷争的局面。(其它言之成理即可)。

(5)尊老爱幼,与人为善,崇尚正义,社会有序,和谐发展(其它言之成理即可)

23.主要特点:以行政手段推动,移向边疆地区,移民数量庞大

积极作用:促进边疆地区开发,巩固边防,维护国家安全,维护国家统一

24.(1)西周时期:分封同姓诸侯和功臣进行统治;秦朝:任命郡县长官赴地方管理。

(2)说明:秦朝实行郡县制,汉初实行郡国并行制,汉承秦制,又有所损益。

(3)措施:汉景帝“削藩”,结果导致“七国之乱”;汉武帝颁布“推恩令”,加强了中央集权

一、单选题(每小题3分,共60分)

1.每年清明时节,海外的中华儿女纷纷返乡寻根祭祖。这种情结源于

A.分封制

B.宗法制

C.郡县制

D.科举制

2.据文献记载,从“公天下”到“家天下”的转变发生于

A.夏朝

B.商朝

C.周朝

D.秦朝

3.康叔是周武王最小的弟弟,被封到黄河、淇水之间的股塊,建立了卫国。由于康叔治理卫国很出色,后来被周成王提拔为周王朝的司寇,并得到许多礼器、乐器和财宝的赏赐。对此认识正确的是

A.商的祖宗祭祀体系被康叔所继承

B.官僚政治开始逐步取代贵族政治

C.血缘关系是国家政治结构的纽带

D.康叔的后代可世代承袭司寇一职

4.“王臣”在商周原为王室所有,在王室左右活动。到西周晚期“率土之滨,莫非王臣”。“王臣”已用来指代自王以下整个周王国里的人。其内涵变化反映了

A.贵族政治的渐趋衰落

B.下层民众的身份跃升

C.礼乐制度的严重破坏

D.天下一同的观念认同

5.据西周青铜器铭文载,贵族格伯以“三十田”换取了某人的良马四匹,官吏建立了文书档案并规定了界限;裘卫承担了治理河流的工程,贵族厉答应以“五田”作为偿付,后产生纠纷,官员前往裁决并勘定田地。这些铭文反映出西周中期

A.土地兼并现象突出

B.“田里不鬻”的格局已被打破

C.宗法制度开始瓦解

D.官府对商业活动采取鼓励政策

6.马克思说:“对小农来说,只要死一头母牛,他就不能按原有的规模来重新开始他的再生产”。这体现了

A.农民生产的自给自足

B.农业生产技术缺乏革新

C.古代小农经济的脆弱性

D.中国古代重农思想盛行

7.按周朝的制度,井田制下“步百为亩,亩百给一夫”。战国时期,东方各国仍保留这一分田标准,而商鞅变法则“改制二百四十步为亩,百亩给一夫矣”。这主要表明当时

A.税制改革尚未普及

B.秦国改革更加彻底

C.中原经济比较发达

D.礼乐制度影响深远

8.商鞅变法的措施中,直接损害贵族利益的是

A.重农抑商

B.统一度量衡

C.迁都咸阳

D.按军功授爵

9.中国古代曾有思想家高呼"天地与我并生,万物与我为一”,并且要求人们要追求“不乐寿,不哀天,不荣通,不愁穷”,该思想家是(

)

A.孔子

B.老子

C.庄子

D.孟子

10.中国古代,儒家注重道德自律,以人的自我完善为治国的出发点;道家特别关注人与自然的和谐有序,主张从自然规律中汲取治国的智慧;而法家则更注重于制度规范,以法的严密强化为治理的出发点。三者治国思想体现的核心精神是

A.强调德治,平易亲近

B.温和调节与冷酷强制相结合

C.切合人事,实用理性

D.自然探索和社会实践相促进

11.下列政治制度的确立,反映了

A.中央集权制度形成

B.秦朝开设置郡县的先例

C.形成事务性分权

D.三省六部制的雏形出现

12.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“秦的统治虽然如此短命,却给中国留下了深刻面持久的烙印、”这里的“烙印“是指

A.中外朝制度

B.行省制度

C.中央集权制度

D.三省六部制度

13.秦统一后,对郡的划分十分重视地理区域的作用,往往一郡自成一个独立的地理单元,每郡都以肥沃的盆地或平原为核心推广于四周之高原或山地。这一做法

A.有利于发挥郡的政治辐射作用

B.弱化了中央对地方的经济控制

C.适应了农业上集体耕作的需要

D.遵循了“犬牙交错”的划分原则

14.钱穆先生说:“朝代是变了,而制度则终是不能变。制度也非不变,可是只在小处变了,大处不能变。变了某一些,而另有某一些则并不变。中国治史论政的,称此曰‘因革’。”以下不符合“因革”特点的制度有

A.秦朝实行皇帝制度

B.汉朝初期实行郡国并行制

C.元朝开创了行省制度

D.明朝废丞相设内阁

15.秦朝创立的中央集权体制中,丞相与九卿的行政机构和隶属关系明确,形似现代国家的政府总理与下属各部部长。据此可知,秦朝

A.构建了完善的国家行政管理制度

B.中央机构设置对后世影响深远

C.中央行政机构设置水平领先世界

D.中央政府行政机构具有合理性

16.东汉光武帝和明帝时,都曾下诏:诸侯王不许滞留京都,不得交结宾客,更不能结党营私。这些规定( )

A.缓和了王室内部的矛盾

B.有利于中央集权的强化

C.为外戚专权埋下了隐患

D.改变了诸侯坐大的局面

17.根据中国古代政治制度发展的线索,示意图中的“?”应是

A.郡国并行

B.刺史

C.中外朝制

D.察举制

18.西汉前期,粮食和土地价格因时因地虽有不同,但总体上偏低,文景时每石高不足百钱,低则十余钱。这反映出,西汉前期

A.重农抑商政策较为松弛

B.富商大贾操纵粮价

C.土地兼并得到有效遏制

D.经济得到恢复发展

19.元鼎四年(前113年),武帝接受大农丞(九卿属官)桑弘羊建议,废除各郡国的铸币权,将五铢钱的铸造权收归中央统一管理,建立皇家铸币厂。这反映了汉武帝时期

A.加强中央政府的权力

B.打击富商大贾的势力

C.规范市场的统一管理

D.用内臣削弱外朝相权

20.清代赵翼曾评价两汉政治:汉代士人“上书无忌讳”,“多狂悖无忌讳之语”,而“帝受之,不加谴怒,且叹赏之,可谓圣德矣!”同时“汉诏多惧词”,诏书中经常有“朕甚自愧”“是皆朕之不明”等语。出现这种现象的主要原因是

A.儒学革新对皇权有制约作用

B.儒生群体开始进入政权

C.制度完善进一步规范了君权

D.频繁征战激化社会矛盾

二、材料分析题(共40分)

21.阅读材料,回答问题。(10分)

材料一:“有巢氏‘构木为巢’以避群害;燧人氏‘钻燧取火,以化腥臊’;伏羲氏‘作结绳而网罟,以佃为渔’……

——摘自《白虎通·号》

材料二:考古发现河南省新郑市裴李岗文化,约为公元前5500年至公元前4900年的农耕橘络遗址,有房基、有灰坑、陶窑……石器以农具为主,包括耕作、收割工具——石斧、石铲、石镰,粮食加工工具——石磨盘、磨棒。

——樊树志《国史概要》

问题:

(1)材料一描述了先民们的生产生活状况经历了哪三个阶段?材料一属于什么性质的史料?你认为它的历史价值如何?

(2)材料二和材料一相比,生产状况的主要变化是什么?材料二属于什么性质的史料?你认为它的历史价值如何?

22.儒家学说简称儒学,是中国古代主流意识流派,自汉以来在绝大多数的历史时期作为中国的官方思想,儒家文化对古代中国的社会观念、行为规范、政治思想、法律制度等都具有极为深刻的影响。阅读下列材料,回答问题(14分)

材料一:仁者爱人。克己复礼为仁。

——《论语》

材料二:仁者无敌。

——《孟子·梁惠王上》

材料三:下图分别是“仁”字小饰品和北京街头的“仁”字广告牌。

(1)“仁”在孔子学说中有何地位?

(2)在孔子看来,“礼”是指什么?

(3)孔子把“仁”与“礼”都具备的行为称之为什么?

(4)孟子对“仁”的理解较孔子有何差异?你是怎样理解孟子“仁者无敌”的思想?

(5)从材料三中可以看出,“仁”还寄寓着现代国人怎样的期盼?

23.阅读材料,回答问题(6分)

秦汉北部边疆人口稀少、经济落后,为增加人口、发展经济、就地筹措军需物资,实施移民屯垦政策。秦始皇首先对新开拓的河南地“徙谪戍以充之”,又“迁北河榆中三万家,拜爵一级”,即迁内地三万户到北河、榆中实边垦殖,给予拜爵一级的奖励。汉文帝时在边塞“要害之处,通川之道”,建立城邑,给徙边的移民提供“先为室屋,具田器”、免其罪、“赐高爵”、免除赋役、“予冬夏衣,廪食,能自给而止”等优惠政策。到武帝时,大规模拓边,不断加强边防,移民实边。

——摘编自刘太祥《秦汉北部边防建设》

根据材料并结合所学知识,概括秦汉时期移民的主要特点及积极作用。

24.如图1、图2、图3是不同时期山东地区的示意图。阅读材料,回答问题。(10分)

(1)指出图1与图2统治方式的不同。

(2)通过图2、图3说明两朝政治制度的关系。

(3)为解决图3存在的问题,当时王朝采取的措施及作用。

参考答案

1.B2.A3.C4.D5.B6.C7.B8.D9.C10.C11.A12.C13.A14.A15.D16.B

17.C18.D19.A20.A

21.(1)经历了建房、熟食、渔猎三个阶段。属于带有浓厚神话色彩的口传史料。口传史料的神话传说是先民对上古时代历史的夸张记述,但也蕴含了一些有效信息。

(2)由巢居到聚族定居;由渔猎到农耕。

材料二是考古发现的遗址、遗物,属于实物史料,是我们研究历史的直接证据,具有较高的史料价值。

22.(1)“仁”是儒家思想的核心,是最高的道德准则。

(2)周礼,或一定的行为规范。

(3)“义”。

(4)孟子认为“仁”出自人的天性(或人性本善),将孔子“仁”的观念发展为“仁政”学说。孟子认为从“仁”出发,人们就会友爱或获得帮助,化解矛盾或获得战胜艰难困苦的力量;对于统治者要行“仁政”,才能天下归心,才能结束列国纷争的局面。(其它言之成理即可)。

(5)尊老爱幼,与人为善,崇尚正义,社会有序,和谐发展(其它言之成理即可)

23.主要特点:以行政手段推动,移向边疆地区,移民数量庞大

积极作用:促进边疆地区开发,巩固边防,维护国家安全,维护国家统一

24.(1)西周时期:分封同姓诸侯和功臣进行统治;秦朝:任命郡县长官赴地方管理。

(2)说明:秦朝实行郡县制,汉初实行郡国并行制,汉承秦制,又有所损益。

(3)措施:汉景帝“削藩”,结果导致“七国之乱”;汉武帝颁布“推恩令”,加强了中央集权

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进