第4课 古代的生产工具与劳作 课件

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第二单元

生产工具与劳作方式

2

第4课

古代的生产工具与劳作

经济与社会生活

课标要求:

了解历史上劳动工具的变化和主要劳作方式;

充分认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

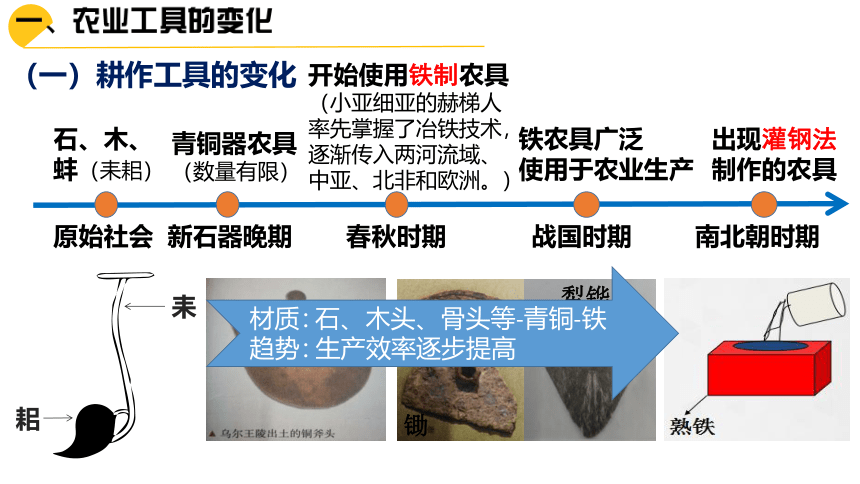

青铜器农具

(数量有限)

开始使用铁制农具(小亚细亚的赫梯人率先掌握了冶铁技术,逐渐传入两河流域、中亚、北非和欧洲。)

战国时期

南北朝时期

原始社会

新石器晚期

石、木、

蚌(耒耜)

铁农具广泛

使用于农业生产

出现灌钢法

制作的农具

春秋时期

耒

耜

镰

锄

犁铧

材质:

趋势:

石、木头、骨头等-青铜-铁

生产效率逐步提高

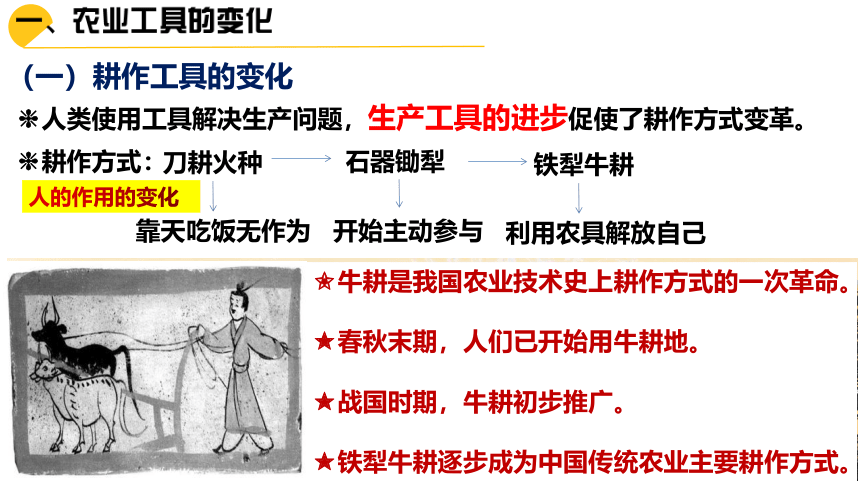

(一)耕作工具的变化

?耕作方式:

靠天吃饭无作为

开始主动参与

利用农具解放自己

人的作用的变化

?人类使用工具解决生产问题,生产工具的进步促使了耕作方式变革。

刀耕火种

石器锄犁

铁犁牛耕

?牛耕是我国农业技术史上耕作方式的一次革命。

?春秋末期,人们已开始用牛耕地。

?战国时期,牛耕初步推广。

?铁犁牛耕逐步成为中国传统农业主要耕作方式。

(一)耕作工具的变化

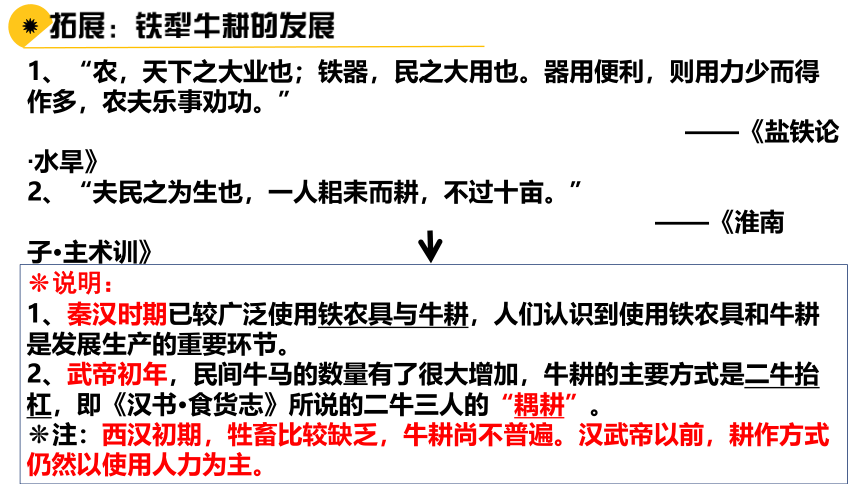

1、“农,天下之大业也;铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多,农夫乐事劝功。”

——《盐铁论?水旱》

2、“夫民之为生也,一人耜耒而耕,不过十亩。”

——《淮南子·主术训》

3、汉武帝初年:“牛马成群,农夫以马耕载,而民莫不骑乘。”

?说明:

1、秦汉时期已较广泛使用铁农具与牛耕,人们认识到使用铁农具和牛耕是发展生产的重要环节。

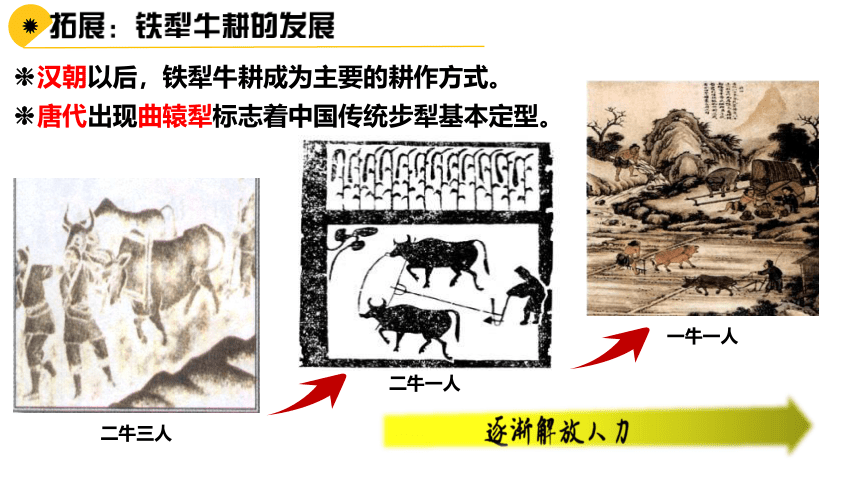

2、武帝初年,民间牛马的数量有了很大增加,牛耕的主要方式是二牛抬杠,即《汉书·食货志》所说的二牛三人的“耦耕”。

?注:西汉初期,牲畜比较缺乏,牛耕尚不普遍。汉武帝以前,耕作方式仍然以使用人力为主。

?

?

二牛三人

二牛一人

一牛一人

?汉朝以后,铁犁牛耕成为主要的耕作方式。

?唐代出现曲辕犁标志着中国传统步犁基本定型。

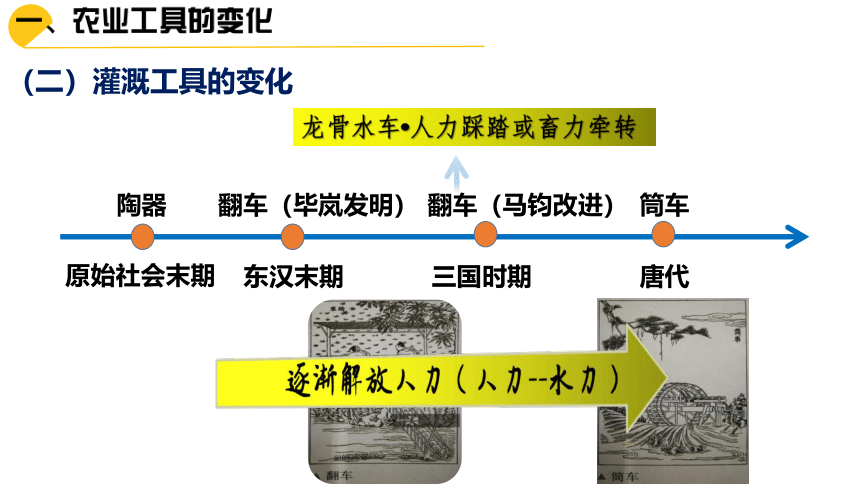

原始社会末期

陶器

东汉末期

翻车(毕岚发明)

三国时期

翻车(马钧改进)

唐代

筒车

龙骨水车?人力踩踏或畜力牵转

(二)灌溉工具的变化

?驯化工具

圈厩——饲养禽兽

弓箭、网——捕捉动物

马槽——喂马

(三)畜牧业工具的变化

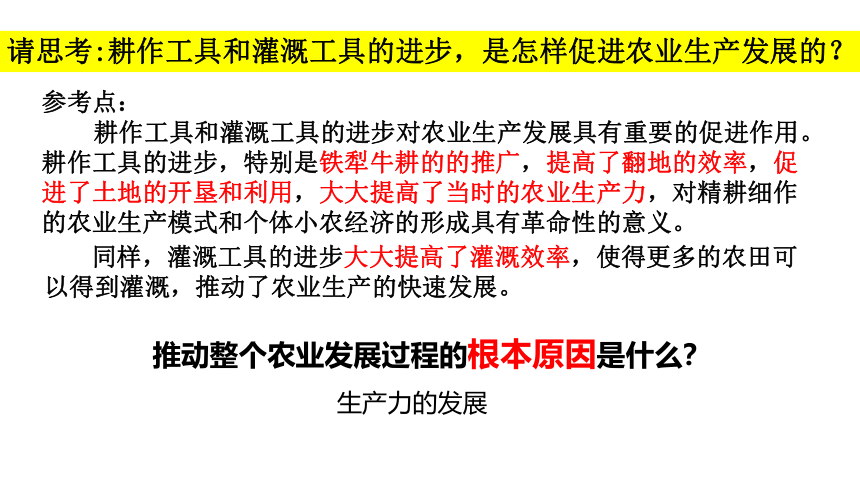

请思考:耕作工具和灌溉工具的进步,是怎样促进农业生产发展的?

参考点:

耕作工具和灌溉工具的进步对农业生产发展具有重要的促进作用。耕作工具的进步,特别是铁犁牛耕的的推广,提高了翻地的效率,促进了土地的开垦和利用,大大提高了当时的农业生产力,对精耕细作的农业生产模式和个体小农经济的形成具有革命性的意义。

同样,灌溉工具的进步大大提高了灌溉效率,使得更多的农田可以得到灌溉,推动了农业生产的快速发展。

推动整个农业发展过程的根本原因是什么?

生产力的发展

3万年前,山顶洞人用骨针缝制兽皮。

新石器时代晚期,中国古人使用陶纺轮作为纺线的工具

汉朝使用纺车纺纱,能够使用构造复杂的提花机织布。

元朝以后,纺织机成为农耕家庭不可缺少的生产工具。

(一)纺织业工具

最初用泥条盘筑的方式制造陶器,用手工控制形状。

新石器时代晚期,许多地区采用坯车制坯,能制成圆形坯件,而且通过调节坯车转动的快慢,控制坯件的厚薄。

南朝时,防止烧制过程中气体和有害物质污损坯件,把坯件放在耐火泥制的匣钵中。

唐宋时期,为了使器物在烧制过程中不粘连,器物底部放置烧制好的黏土块——支钉

(二)陶瓷业工具

锻打的方式:制作小型的金属器具,使用的工具包括熔化金属原料的土炉,对金属原料进行打击的锤、磨平的锉等。

铸造的方式:制作大型金属器具,使用的工具包括坩锅和范。商周时期发现青铜器作坊中大量打碎的范,战国以后出现了大量铁农具的范。

(三)金属冶炼业工具

东汉杜诗发明水排,以水为动力,装置皮囊鼓风,将空气送入冶铁炉,提供了生产效率。

(三)金属冶炼业工具

(一)农业家庭式劳作

商周时期:大规模简单协作(千耦其耘)

生产力低下

春秋战国时期:个体农耕

铁犁牛耕出现

统治者鼓励发展以家庭为单位的男耕女织生产模式

古希腊罗马历史上,氏族部落解体后,家庭劳作日渐普及

农业家庭式劳作对社会发展的作用:

积极:农业家庭式劳作是封建社会重要的劳作方式:

1.提供了小农家庭需要的农产品和手工产品,保证了小农家庭的自给自足;

2.有利于社会稳定,为国家提供了税源;

消极:但是农业家庭式劳作阻碍商品经济,难以进行技术创新,在近代以后产生不良影响。

(二)农业庄园式劳作

背景:生产力不够发达,国家权力弱而割据权力强。

特点:①众多奴隶或农奴在庄园的土地上进行集中劳作,劳动者被束缚在土地上,生产力低下。②经济生产市场化程度低,劳动者人身依附于庄园主。

代表:罗马的大型奴隶制庄园;中古西欧大量农奴或农民在领主的庄园中服劳役;中国魏晋南北朝时的坞堡,除军事作用外,也带有庄园经济的色彩。

(三)手工业劳作方式

手工业家庭式劳作:以制作手工业产品为生

作坊式劳作:拥有某种手工工艺的民营和官营作坊。

手工业家庭与作坊劳作的特点:手工业者世代传承,或父子相继,或师徒传授,由统治者登记造册进行管理。

课堂检测

1.在西亚乌尔第一王朝的王陵中发掘出大量铜制的头盔、斧子、标枪等,铜块已成为具有倾向职能的交换媒介。这可以佐证

( )

A.西亚最早掌握了青铜铸造冶炼技术

B.乌尔第一王朝已经进入青铜时代

C.乌尔第一王朝促进了青铜技术外传

D.铜铸货币成为当时主要流通货币

B

3.(2020浙江绍兴高二期末)殷墟妇好墓中,有五十多件铜器上留有织物的痕迹。研究发现,这些织物痕迹有平纹绢、朱砂染色的缟、缣类和绢类织物、回形纹绮、罗类织物等。据此判断,商代

( )

A.青铜铸造推动丝织业发展

B.纺织技术在当时已经萌芽

C.丝织技术达到了较高水平

D.出现负责蚕桑生产的官员

C

3.(2020福建三明高二期末)制瓷工艺中的匣钵可以将火焰与制品隔离,避免落渣、粘釉、火刺、变形等缺陷。唐代越窑因匣钵的使用,产品器形端正、器壁减薄、釉面晶莹光润,极大提高了瓷器质量。这说明唐代

( )

A.技术创新推动手工业发展

B.南青北白制瓷体系形成

C.手工业生产技术非常先进

D.官窑在市场竞争中领先

A

4.(2021黑龙江大庆中学月考)欧洲中世纪庄园生产包括粮食、衣物、工具等各项生活所需,是一个农村共同体。庄园以农业为主,面粉、奶酪、火腿、蔬菜等均可以自给,鞋帽、衣服等也可以自己制作,很多庄园有铁匠、银匠等。据此可知,这些庄园

( )

A.经济基本自给自足

B.商品经济高度发达

C.促进欧洲城市兴起

D.领主占有全部土地

A

5.(2020福建漳州龙海二中高二期末)1939年在殷墟出土的司母戊大方鼎需用七八十个坩埚一起熔铸铜液,200名左右的熟练工匠共同操作,才能最终铸造完成。据此可获得的史实是

( )

A.先秦时期商业经济空前繁荣

B.西周青铜铸造工序非常复杂

C.商朝青铜手工作坊规模较大

D.古代民营工匠技艺令人叹服

C

6.《史记》载:“斲(音灼)木为耜,揉木为耒,耒耨之用,以教万人。始教耕。故号神农氏。”这表明

()

A.我国原始社会农业生产工具简陋

B.当时中国社会处在新石器时代

C.农业是我国最早的社会生产部门

D.中国农业是在神农时期出现的

A

阅读材料,完成下列要求。

材料一 每一件青铜礼器都是随着贵族地位而来的权力象征性的徽章与道具。青铜礼器中大量狰狞的纹饰,使王公贵族附上莫须有的神力,成为王权的守护者。青铜礼器与兵器是被国王送到他自己的地盘去建立他自己的城邑与政治领域的皇亲国戚所受赐的象征性的礼物的一部分,然后它们又成为沿着贵族线路传递下去的礼物的一部分。青铜容器获得这等意义是因为它们与在仪式上认可了建立在亲属关系上的贵族政治的祖先崇拜祭仪之间的联系关系,同时也因为它们是只有控制了大规模的技术与政治机构的人才能获得的珍贵物品。说到底的话,青铜容器是只与地位高贵的人相联合的。

——摘编自张光直《中国青铜时代》

材料二 我国在四五千年前的新石器时代晚期开始利用铜。到了商代,青铜冶炼技术已臻于成熟,春秋战国时期更有进一步的发展。人们可以从出土的大量精美的先秦青铜器,例如展示了酒礼器中至尊气象的四羊方尊,湖北随县出土的大型编钟等,看到当时青铜冶铸技术所达到的高超境界。除大量的青铜器之外,当时还总结出有一定合理性的青铜合金配比规律,即按照青铜器的不同用途的性能要求,配置不同比例的青铜合金。这就是《考工记》中记载的“金有六齐”。

——摘编自金秋鹏《中国古代科技史话》

(1)阅读材料一并结合所学知识,分析青铜礼器成为“权力象征性的徽章与道具”的原因。

(2)阅读材料二并结合所学知识,概括商周时期青铜器铸造的特点。

答案 (1)原因:青铜礼器是祭祀的神圣器物,反映了神权与王权相结合;青铜礼器是分封制与宗法制的物质载体;是个人对社会资源支配的能力的象征,是社会等级地位的标志。

(2)特点:历史悠久;冶铸技术不断进步;铸造工艺水平高(依照不同用途配制不同配方)。

第二单元

生产工具与劳作方式

2

第4课

古代的生产工具与劳作

经济与社会生活

课标要求:

了解历史上劳动工具的变化和主要劳作方式;

充分认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

青铜器农具

(数量有限)

开始使用铁制农具(小亚细亚的赫梯人率先掌握了冶铁技术,逐渐传入两河流域、中亚、北非和欧洲。)

战国时期

南北朝时期

原始社会

新石器晚期

石、木、

蚌(耒耜)

铁农具广泛

使用于农业生产

出现灌钢法

制作的农具

春秋时期

耒

耜

镰

锄

犁铧

材质:

趋势:

石、木头、骨头等-青铜-铁

生产效率逐步提高

(一)耕作工具的变化

?耕作方式:

靠天吃饭无作为

开始主动参与

利用农具解放自己

人的作用的变化

?人类使用工具解决生产问题,生产工具的进步促使了耕作方式变革。

刀耕火种

石器锄犁

铁犁牛耕

?牛耕是我国农业技术史上耕作方式的一次革命。

?春秋末期,人们已开始用牛耕地。

?战国时期,牛耕初步推广。

?铁犁牛耕逐步成为中国传统农业主要耕作方式。

(一)耕作工具的变化

1、“农,天下之大业也;铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多,农夫乐事劝功。”

——《盐铁论?水旱》

2、“夫民之为生也,一人耜耒而耕,不过十亩。”

——《淮南子·主术训》

3、汉武帝初年:“牛马成群,农夫以马耕载,而民莫不骑乘。”

?说明:

1、秦汉时期已较广泛使用铁农具与牛耕,人们认识到使用铁农具和牛耕是发展生产的重要环节。

2、武帝初年,民间牛马的数量有了很大增加,牛耕的主要方式是二牛抬杠,即《汉书·食货志》所说的二牛三人的“耦耕”。

?注:西汉初期,牲畜比较缺乏,牛耕尚不普遍。汉武帝以前,耕作方式仍然以使用人力为主。

?

?

二牛三人

二牛一人

一牛一人

?汉朝以后,铁犁牛耕成为主要的耕作方式。

?唐代出现曲辕犁标志着中国传统步犁基本定型。

原始社会末期

陶器

东汉末期

翻车(毕岚发明)

三国时期

翻车(马钧改进)

唐代

筒车

龙骨水车?人力踩踏或畜力牵转

(二)灌溉工具的变化

?驯化工具

圈厩——饲养禽兽

弓箭、网——捕捉动物

马槽——喂马

(三)畜牧业工具的变化

请思考:耕作工具和灌溉工具的进步,是怎样促进农业生产发展的?

参考点:

耕作工具和灌溉工具的进步对农业生产发展具有重要的促进作用。耕作工具的进步,特别是铁犁牛耕的的推广,提高了翻地的效率,促进了土地的开垦和利用,大大提高了当时的农业生产力,对精耕细作的农业生产模式和个体小农经济的形成具有革命性的意义。

同样,灌溉工具的进步大大提高了灌溉效率,使得更多的农田可以得到灌溉,推动了农业生产的快速发展。

推动整个农业发展过程的根本原因是什么?

生产力的发展

3万年前,山顶洞人用骨针缝制兽皮。

新石器时代晚期,中国古人使用陶纺轮作为纺线的工具

汉朝使用纺车纺纱,能够使用构造复杂的提花机织布。

元朝以后,纺织机成为农耕家庭不可缺少的生产工具。

(一)纺织业工具

最初用泥条盘筑的方式制造陶器,用手工控制形状。

新石器时代晚期,许多地区采用坯车制坯,能制成圆形坯件,而且通过调节坯车转动的快慢,控制坯件的厚薄。

南朝时,防止烧制过程中气体和有害物质污损坯件,把坯件放在耐火泥制的匣钵中。

唐宋时期,为了使器物在烧制过程中不粘连,器物底部放置烧制好的黏土块——支钉

(二)陶瓷业工具

锻打的方式:制作小型的金属器具,使用的工具包括熔化金属原料的土炉,对金属原料进行打击的锤、磨平的锉等。

铸造的方式:制作大型金属器具,使用的工具包括坩锅和范。商周时期发现青铜器作坊中大量打碎的范,战国以后出现了大量铁农具的范。

(三)金属冶炼业工具

东汉杜诗发明水排,以水为动力,装置皮囊鼓风,将空气送入冶铁炉,提供了生产效率。

(三)金属冶炼业工具

(一)农业家庭式劳作

商周时期:大规模简单协作(千耦其耘)

生产力低下

春秋战国时期:个体农耕

铁犁牛耕出现

统治者鼓励发展以家庭为单位的男耕女织生产模式

古希腊罗马历史上,氏族部落解体后,家庭劳作日渐普及

农业家庭式劳作对社会发展的作用:

积极:农业家庭式劳作是封建社会重要的劳作方式:

1.提供了小农家庭需要的农产品和手工产品,保证了小农家庭的自给自足;

2.有利于社会稳定,为国家提供了税源;

消极:但是农业家庭式劳作阻碍商品经济,难以进行技术创新,在近代以后产生不良影响。

(二)农业庄园式劳作

背景:生产力不够发达,国家权力弱而割据权力强。

特点:①众多奴隶或农奴在庄园的土地上进行集中劳作,劳动者被束缚在土地上,生产力低下。②经济生产市场化程度低,劳动者人身依附于庄园主。

代表:罗马的大型奴隶制庄园;中古西欧大量农奴或农民在领主的庄园中服劳役;中国魏晋南北朝时的坞堡,除军事作用外,也带有庄园经济的色彩。

(三)手工业劳作方式

手工业家庭式劳作:以制作手工业产品为生

作坊式劳作:拥有某种手工工艺的民营和官营作坊。

手工业家庭与作坊劳作的特点:手工业者世代传承,或父子相继,或师徒传授,由统治者登记造册进行管理。

课堂检测

1.在西亚乌尔第一王朝的王陵中发掘出大量铜制的头盔、斧子、标枪等,铜块已成为具有倾向职能的交换媒介。这可以佐证

( )

A.西亚最早掌握了青铜铸造冶炼技术

B.乌尔第一王朝已经进入青铜时代

C.乌尔第一王朝促进了青铜技术外传

D.铜铸货币成为当时主要流通货币

B

3.(2020浙江绍兴高二期末)殷墟妇好墓中,有五十多件铜器上留有织物的痕迹。研究发现,这些织物痕迹有平纹绢、朱砂染色的缟、缣类和绢类织物、回形纹绮、罗类织物等。据此判断,商代

( )

A.青铜铸造推动丝织业发展

B.纺织技术在当时已经萌芽

C.丝织技术达到了较高水平

D.出现负责蚕桑生产的官员

C

3.(2020福建三明高二期末)制瓷工艺中的匣钵可以将火焰与制品隔离,避免落渣、粘釉、火刺、变形等缺陷。唐代越窑因匣钵的使用,产品器形端正、器壁减薄、釉面晶莹光润,极大提高了瓷器质量。这说明唐代

( )

A.技术创新推动手工业发展

B.南青北白制瓷体系形成

C.手工业生产技术非常先进

D.官窑在市场竞争中领先

A

4.(2021黑龙江大庆中学月考)欧洲中世纪庄园生产包括粮食、衣物、工具等各项生活所需,是一个农村共同体。庄园以农业为主,面粉、奶酪、火腿、蔬菜等均可以自给,鞋帽、衣服等也可以自己制作,很多庄园有铁匠、银匠等。据此可知,这些庄园

( )

A.经济基本自给自足

B.商品经济高度发达

C.促进欧洲城市兴起

D.领主占有全部土地

A

5.(2020福建漳州龙海二中高二期末)1939年在殷墟出土的司母戊大方鼎需用七八十个坩埚一起熔铸铜液,200名左右的熟练工匠共同操作,才能最终铸造完成。据此可获得的史实是

( )

A.先秦时期商业经济空前繁荣

B.西周青铜铸造工序非常复杂

C.商朝青铜手工作坊规模较大

D.古代民营工匠技艺令人叹服

C

6.《史记》载:“斲(音灼)木为耜,揉木为耒,耒耨之用,以教万人。始教耕。故号神农氏。”这表明

()

A.我国原始社会农业生产工具简陋

B.当时中国社会处在新石器时代

C.农业是我国最早的社会生产部门

D.中国农业是在神农时期出现的

A

阅读材料,完成下列要求。

材料一 每一件青铜礼器都是随着贵族地位而来的权力象征性的徽章与道具。青铜礼器中大量狰狞的纹饰,使王公贵族附上莫须有的神力,成为王权的守护者。青铜礼器与兵器是被国王送到他自己的地盘去建立他自己的城邑与政治领域的皇亲国戚所受赐的象征性的礼物的一部分,然后它们又成为沿着贵族线路传递下去的礼物的一部分。青铜容器获得这等意义是因为它们与在仪式上认可了建立在亲属关系上的贵族政治的祖先崇拜祭仪之间的联系关系,同时也因为它们是只有控制了大规模的技术与政治机构的人才能获得的珍贵物品。说到底的话,青铜容器是只与地位高贵的人相联合的。

——摘编自张光直《中国青铜时代》

材料二 我国在四五千年前的新石器时代晚期开始利用铜。到了商代,青铜冶炼技术已臻于成熟,春秋战国时期更有进一步的发展。人们可以从出土的大量精美的先秦青铜器,例如展示了酒礼器中至尊气象的四羊方尊,湖北随县出土的大型编钟等,看到当时青铜冶铸技术所达到的高超境界。除大量的青铜器之外,当时还总结出有一定合理性的青铜合金配比规律,即按照青铜器的不同用途的性能要求,配置不同比例的青铜合金。这就是《考工记》中记载的“金有六齐”。

——摘编自金秋鹏《中国古代科技史话》

(1)阅读材料一并结合所学知识,分析青铜礼器成为“权力象征性的徽章与道具”的原因。

(2)阅读材料二并结合所学知识,概括商周时期青铜器铸造的特点。

答案 (1)原因:青铜礼器是祭祀的神圣器物,反映了神权与王权相结合;青铜礼器是分封制与宗法制的物质载体;是个人对社会资源支配的能力的象征,是社会等级地位的标志。

(2)特点:历史悠久;冶铸技术不断进步;铸造工艺水平高(依照不同用途配制不同配方)。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化