第5课 工业革命与工厂制度 课件

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第二单元

生产工具与劳作方式

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节,这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们面前应有尽有,人们面前一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱。

——(英)狄更斯《双城记》

第5课 工业革命与工厂制度

1.掌握工业革命时期机器大生产与工厂制度确立的史实,从“历史解释”的角度认识生产力进步对经济发展的影响。

2.结合史料概括工业革命后社会生活方式变化的主要史实,从“历史解释”“唯物史观”的角度体会生产方式的变革对人类社会发展的影响。

第一次工业革命

第二次工业革命

18世纪60年代

19世纪中期

19世纪70年代

20世纪初

何为“工业革命”

斯蒂芬孙

火车

1814年

又称产业革命,是指资本主义工业化的早期历程,即资本主义完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段。工业革命是以机器取代手工,以工厂取代工场的一场生产与科技革命。

第一次工业革命首先发生在英国,从18世纪60年代开始到19世纪中期基本完成,随后拓展到欧美地区和全世界。它既是生产技术的革命也是社会关系的革命。

一、机器大生产与工厂制度

1.机器大生产

(1)背景:

①生产专业化的实现:工业革命前,英国的手工工场已经由分散向集中发展,一定程度上实现了生产专业化。

②工业革命的支持:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发机器大生产,工厂出现。

(2)发展:随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成

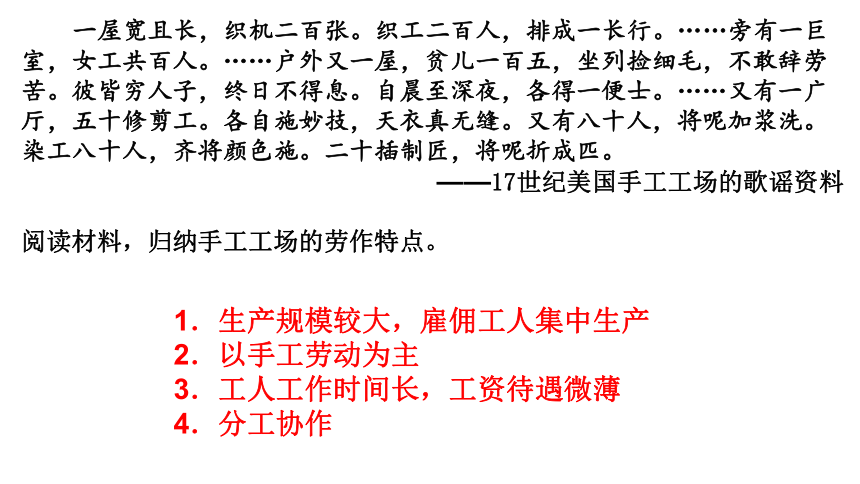

一屋宽且长,织机二百张。织工二百人,排成一长行。……旁有一巨室,女工共百人。……户外又一屋,贫儿一百五,坐列捡细毛,不敢辞劳苦。彼皆穷人子,终日不得息。自晨至深夜,各得一便士。……又有一广厅,五十修剪工。各自施妙技,天衣真无缝。又有八十人,将呢加浆洗。染工八十人,齐将颜色施。二十插制匠,将呢折成匹。

——17世纪美国手工工场的歌谣资料

阅读材料,归纳手工工场的劳作特点。

1.生产规模较大,雇佣工人集中生产

2.以手工劳动为主

3.工人工作时间长,工资待遇微薄

4.分工协作

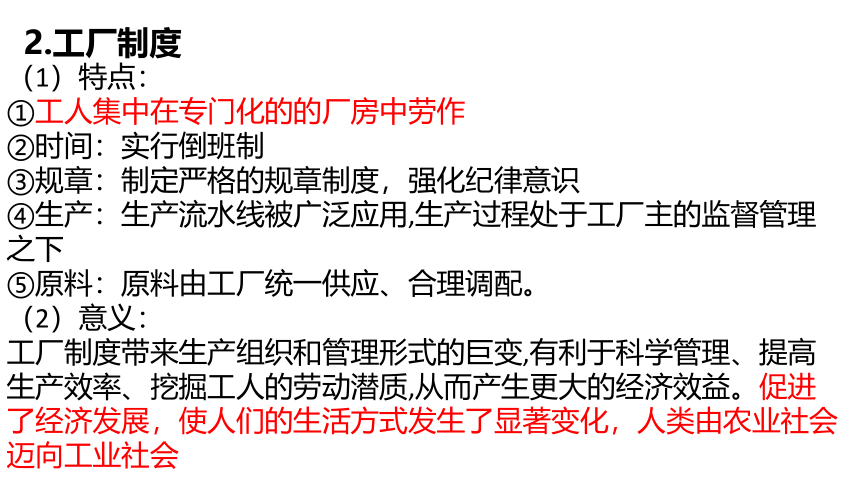

2.工厂制度

(1)特点:

①工人集中在专门化的的厂房中劳作

②时间:实行倒班制

③规章:制定严格的规章制度,强化纪律意识

④生产:生产流水线被广泛应用,生产过程处于工厂主的监督管理之下

⑤原料:原料由工厂统一供应、合理调配。

(2)意义:

工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。促进了经济发展,使人们的生活方式发生了显著变化,人类由农业社会迈向工业社会

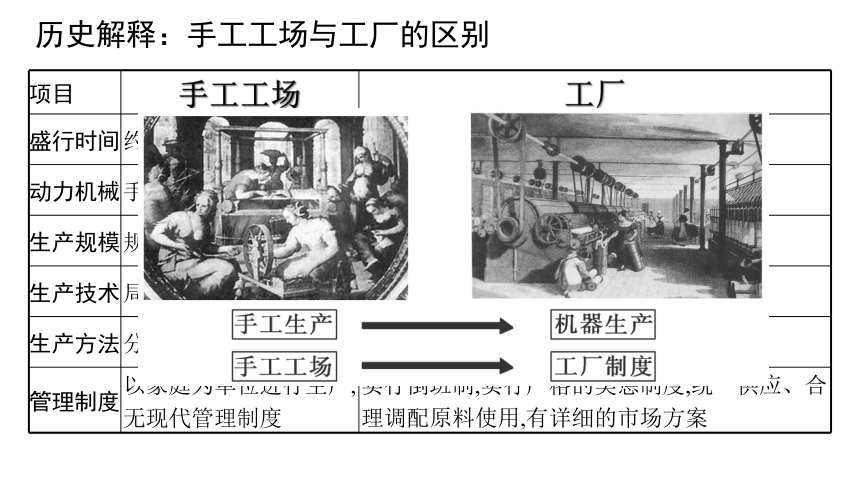

历史解释:手工工场与工厂的区别

项目

手工工场

工厂

盛行时间

约14—18世纪

18世纪60年代以来(工业革命以来)

动力机械

手工工具

机器大生产

生产规模

规模小

规模大

生产技术

局限于手工技术

采用先进科技,技术成熟

生产方法

分工少

采用标准化流水线作业,分工细致

管理制度

以家庭为单位进行生产,无现代管理制度

实行倒班制,实行严格的奖惩制度,统一供应、合理调配原料使用,有详细的市场方案

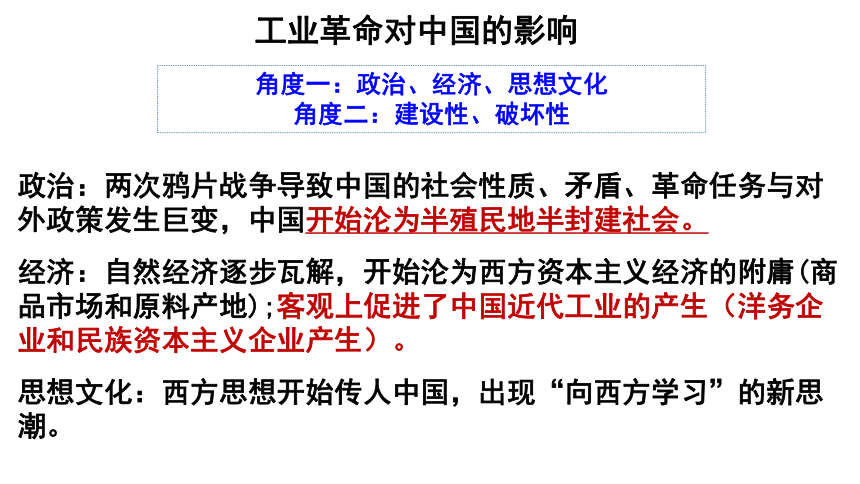

角度一:政治、经济、思想文化

角度二:建设性、破坏性

政治:两次鸦片战争导致中国的社会性质、矛盾、革命任务与对外政策发生巨变,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

经济:自然经济逐步瓦解,开始沦为西方资本主义经济的附庸(商品市场和原料产地);客观上促进了中国近代工业的产生(洋务企业和民族资本主义企业产生)。

思想文化:西方思想开始传人中国,出现“向西方学习”的新思潮。

工业革命对中国的影响

(1)兴起--洋务企业:

19世纪中后期,洋务派创办了江南制造总局等近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

(2)发展--民族工业:

①出现:19世纪70年代,在外资企业和洋务企业的影响下,出现民族工业。

②初步发展:原因:a.19世纪末20世纪初,清政府放宽对民间设厂的限制;b.1903年设立商部,奖励工商;c.民族资本家主张实业救国、开办工厂。

3.近代中国的机器生产和工厂制度

贻来牟机器磨坊1878

朱其昂

发昌机器厂

1869

方举赞

继昌隆缫丝厂

1874

陈启沅

民族资本主义企业的兴起

背景:西方工业文明的入侵,民族危机严重

区域位置:主要分布在通商口岸或沿海地区

企业:工业发展参差不齐,缺乏统筹规划

特点:资金少、规模小、技术力量薄弱

产生发展于半殖民地半封建社会

原因

近代中西方企业的异同点:

不同点:

中国:中国近代企业是在西方工业文明刺激下产生的,属于“外发型”。生存于半殖民地半封建的社会下,肩负反帝反封建的任务,带有救亡图存的色彩。

西方:机器大生产和工厂制度是资本主义生产力发展的结果,属于“内生型”,并通过殖民扩张、商品输出、资本输出等传播到世界各地,客观上推动各国近代化。

相似点:都采用工厂制度和机器生产,推动经济近代化

1、工业革命促进了城市了的发展,也改变了人们的生活空间。

2、交通运输业的进步,促进人口交流与贸易往来,使世界联系更加紧密。

3、乡村的改变:农业现代化、人们的眼界更加开阔。

4、生活节奏加快,时间观念增强

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升

二、工业革命对生活方式的改变

积极:

问题:

社会贫富分化加剧

环境污染严重

居住、工作条件恶劣

疾病……

农耕文明时代的田园生活被快节奏的紧张生活所取代

自给自足的经济状态到逐渐被卷入商品市场

日常生活丰富多彩但贫富分化的差距更加悬殊

工业革命使社会生产力有惊人发展。以英国为例生铁产量1720年为25000吨1840年增至139640吨,煤产量1770年为260万吨,1840年增至3000万吨。

——《全球通史》

“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中创造的生产力,比过去一切时代所创造的全部生产力的总和还要多、还要大。……由于采用机器生产,工厂越来越多,手工工场逐渐被挤跨。资本主义生产制度最终取得了统治地位!”

——《共产党宣言》

1、促进了生产力极大发展及人类社会向工业社会的转变,巩固并促进了资本主义制度的确立和传播。

拓展:资本主义生产方式的确立对人类历史发展进程的影响

欧美资产阶级凭借工业革命带来的强大的经济和军事实力在亚非拉美等地建立殖民地和半殖民地,抢占商品市场,掠夺原料产地,至19世纪中后期,一个以欧美资本主义国家为主导的世界市场初步形成了。

——《大国崛起》

2、逐渐形成了以欧洲为中心的资本主义世界体系,世界市场初步形成,改变了亚非拉等地区的历史进程。

角度一:政治、经济、思想文化

角度二:建设性、破坏性

政治:列强用武力打开中国大门,使中国开始沦为半殖民地半

封建社会。

经济:开始沦为西方资本主义经济的附庸(商品市场和原料产地);客观上促进了中国民族资本主义的产生。(刺激国人举办洋务;发展民族资本主义)

思想文化:西方思想开始传人中国,出现“向西方学习”的新思潮。(推行新学制;普及近代教育)

拓展感悟:工业革命与近代中国

工业革命期间,英国工业资本家大量增加并逐渐形成了工业资产阶级。工业资产阶级逐渐成为资产阶级的主导部分。在英国,工业无产阶级的历史是从18世纪后半期蒸汽机和棉花加工机的发明开始的,到19世纪20年代,英国已有200万工厂工人和运输工人。无产阶级也正式形成。掌握生产资料的资产阶级为了获取利润,无情地剥削无产阶级,成为工厂出现初期的普遍现象。

——齐世荣《世界历史》

(在英国)1803年,最富裕的1.4%的家庭取得国民总收入的15.7%,到1867年,0.07%的家庭取得了16.2%的国民总收入。在六十年时间里,财富的高度聚敛已经扩大了二十多倍。

——大国崛起

3、贫富分化、阶级对立加剧,工人运动风起云涌促进了马克思主义的诞生,揭示了人类社会发展方向。

课堂小结

课堂检测

1.“工场手工业最完善的产物之一,是生产劳动工具本身特别是生产当时已经采用的复杂的机械装置的工场。工场手工业分工的这一产物,又生产出机器。”材料旨在说明

( )

A.工场手工业的实质是机器大生产

B.工场手工业孕育出了机器大生产

C.工场手工业是机器大生产的产物

D.机器大生产是社会大分工的产物

B

2.(2021河南洛阳高二期中)福特的创新是用于汽车生产的流水线。放上零件的人不用去固定它,放上螺栓的人不用装上螺帽,装上螺帽的人不用去拧紧它。正因为流水线有如此的速度,福特汽车才得以在以后的十年中每年的生产量成倍地增长,零售价降低了三分之二。驱动福特式“创新”的是

( )

A.美国的劳动力严重短缺

B.电力技术的广泛运用

C.集中规模化生产的需要

D.标准化生产开始出现

C

3.(2020安徽安庆高二期末)洋务运动时期,工匠和工匠精神开始了近代转型。一方面,一个优秀的工匠不仅要有高超的技艺,还需具有一定的科学知识和理论水平。另一方面,近代工匠又将产业的发展与爱国自强的使命联系在一起。据此近代工匠精神可以概括为

( )

A.爱国自强、开放纳新

B.精益求精、传承帮带

C.求是求实、艰苦奋斗

D.诚信友善、民主科学

A

4.(2020广东汕头期末)19世纪中后期,博尔顿是英国重要的纺织业城镇,布莱克浦是著名的海滨度假胜地。1865年,只有两趟列车往返于两地,到了1870年是4趟,1875年是12趟,1880年是13趟,1885年是14趟,而到1890年则达到23趟。这反映了当时英国( )

A.大量农业人口流向城市

B.第一次工业革命成就显著

C.集中资源抢夺世界市场

D.城镇化带动第三产业发展

D

5.(2020广东汕头高二期末)18世纪中期后,英国逐渐出现了一些新疾病,例如硅肺病(尘肺)、褐肺病(棉尘肺)、白肺病(石棉肺)、铅中毒、磷毒性颌疽等。这一现象表明当时英国

( )

A.阶级矛盾日益尖锐

B.科学技术发展滞后

C.民主政治尚未完善

D.产业结构发生变化

D

6.(2021江苏苏州吴中高二月考,)1820年英国纺织领域的手工工匠的数量有24万人,1856年只剩下2.3万人。在其他传统领域,手工工匠的数量也有类似的变化。造成这一变化的主要原因是

( )

A.圈地运动的进行

B.机器使用的推广

C.“电气时代”的到来

D.经济危机的发生

B

阅读材料,完成下列要求。

材料 从18

世纪70年代到19世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制兴起并走向高潮的时期。1786年,曼斯菲尔德的奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4

200英镑,固定资本3

789英镑;1789年总资产5

421英镑,固定资本3

916英镑。阿克莱特的克罗姆福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。在韦奇伍德埃特鲁利亚制陶厂中,整个工厂分为若干个车间,如拌土车间、制胚车间、上釉车间、烧窑车间、上彩车间等,每个车间的工人只负责所指定的一道生产工序。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚款。”

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

根据材料并结合所学知识,概括英国工厂生产的特点,并分析工厂生产方式的出现对英国社会发展的影响。

答案 特点:采用机器生产;固定资本占总资产的比例高;劳动力高度集中;劳动分工深化;实行规范化和制度化管理。

影响:促进了劳动生产率的提高,推动了英国经济的转型,同时也为英国成为“世界工厂”奠定了基础;工厂制在兴起的过程中,存在工人劳动强度大等问题,激化了社会矛盾,推动了英国工人运动的兴起。

第二单元

生产工具与劳作方式

这是最好的时代,这是最坏的时代;

这是智慧的时代,这是愚蠢的时代;

这是信仰的时期,这是怀疑的时期;

这是光明的季节,这是黑暗的季节;

这是希望之春,这是失望之冬;

人们面前应有尽有,人们面前一无所有;

人们正在直登天堂,人们正在直下地狱。

——(英)狄更斯《双城记》

第5课 工业革命与工厂制度

1.掌握工业革命时期机器大生产与工厂制度确立的史实,从“历史解释”的角度认识生产力进步对经济发展的影响。

2.结合史料概括工业革命后社会生活方式变化的主要史实,从“历史解释”“唯物史观”的角度体会生产方式的变革对人类社会发展的影响。

第一次工业革命

第二次工业革命

18世纪60年代

19世纪中期

19世纪70年代

20世纪初

何为“工业革命”

斯蒂芬孙

火车

1814年

又称产业革命,是指资本主义工业化的早期历程,即资本主义完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段。工业革命是以机器取代手工,以工厂取代工场的一场生产与科技革命。

第一次工业革命首先发生在英国,从18世纪60年代开始到19世纪中期基本完成,随后拓展到欧美地区和全世界。它既是生产技术的革命也是社会关系的革命。

一、机器大生产与工厂制度

1.机器大生产

(1)背景:

①生产专业化的实现:工业革命前,英国的手工工场已经由分散向集中发展,一定程度上实现了生产专业化。

②工业革命的支持:18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命,引发机器大生产,工厂出现。

(2)发展:随着工厂的出现,工厂制度逐渐形成

一屋宽且长,织机二百张。织工二百人,排成一长行。……旁有一巨室,女工共百人。……户外又一屋,贫儿一百五,坐列捡细毛,不敢辞劳苦。彼皆穷人子,终日不得息。自晨至深夜,各得一便士。……又有一广厅,五十修剪工。各自施妙技,天衣真无缝。又有八十人,将呢加浆洗。染工八十人,齐将颜色施。二十插制匠,将呢折成匹。

——17世纪美国手工工场的歌谣资料

阅读材料,归纳手工工场的劳作特点。

1.生产规模较大,雇佣工人集中生产

2.以手工劳动为主

3.工人工作时间长,工资待遇微薄

4.分工协作

2.工厂制度

(1)特点:

①工人集中在专门化的的厂房中劳作

②时间:实行倒班制

③规章:制定严格的规章制度,强化纪律意识

④生产:生产流水线被广泛应用,生产过程处于工厂主的监督管理之下

⑤原料:原料由工厂统一供应、合理调配。

(2)意义:

工厂制度带来生产组织和管理形式的巨变,有利于科学管理、提高生产效率、挖掘工人的劳动潜质,从而产生更大的经济效益。促进了经济发展,使人们的生活方式发生了显著变化,人类由农业社会迈向工业社会

历史解释:手工工场与工厂的区别

项目

手工工场

工厂

盛行时间

约14—18世纪

18世纪60年代以来(工业革命以来)

动力机械

手工工具

机器大生产

生产规模

规模小

规模大

生产技术

局限于手工技术

采用先进科技,技术成熟

生产方法

分工少

采用标准化流水线作业,分工细致

管理制度

以家庭为单位进行生产,无现代管理制度

实行倒班制,实行严格的奖惩制度,统一供应、合理调配原料使用,有详细的市场方案

角度一:政治、经济、思想文化

角度二:建设性、破坏性

政治:两次鸦片战争导致中国的社会性质、矛盾、革命任务与对外政策发生巨变,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

经济:自然经济逐步瓦解,开始沦为西方资本主义经济的附庸(商品市场和原料产地);客观上促进了中国近代工业的产生(洋务企业和民族资本主义企业产生)。

思想文化:西方思想开始传人中国,出现“向西方学习”的新思潮。

工业革命对中国的影响

(1)兴起--洋务企业:

19世纪中后期,洋务派创办了江南制造总局等近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产。

(2)发展--民族工业:

①出现:19世纪70年代,在外资企业和洋务企业的影响下,出现民族工业。

②初步发展:原因:a.19世纪末20世纪初,清政府放宽对民间设厂的限制;b.1903年设立商部,奖励工商;c.民族资本家主张实业救国、开办工厂。

3.近代中国的机器生产和工厂制度

贻来牟机器磨坊1878

朱其昂

发昌机器厂

1869

方举赞

继昌隆缫丝厂

1874

陈启沅

民族资本主义企业的兴起

背景:西方工业文明的入侵,民族危机严重

区域位置:主要分布在通商口岸或沿海地区

企业:工业发展参差不齐,缺乏统筹规划

特点:资金少、规模小、技术力量薄弱

产生发展于半殖民地半封建社会

原因

近代中西方企业的异同点:

不同点:

中国:中国近代企业是在西方工业文明刺激下产生的,属于“外发型”。生存于半殖民地半封建的社会下,肩负反帝反封建的任务,带有救亡图存的色彩。

西方:机器大生产和工厂制度是资本主义生产力发展的结果,属于“内生型”,并通过殖民扩张、商品输出、资本输出等传播到世界各地,客观上推动各国近代化。

相似点:都采用工厂制度和机器生产,推动经济近代化

1、工业革命促进了城市了的发展,也改变了人们的生活空间。

2、交通运输业的进步,促进人口交流与贸易往来,使世界联系更加紧密。

3、乡村的改变:农业现代化、人们的眼界更加开阔。

4、生活节奏加快,时间观念增强

5、初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升

二、工业革命对生活方式的改变

积极:

问题:

社会贫富分化加剧

环境污染严重

居住、工作条件恶劣

疾病……

农耕文明时代的田园生活被快节奏的紧张生活所取代

自给自足的经济状态到逐渐被卷入商品市场

日常生活丰富多彩但贫富分化的差距更加悬殊

工业革命使社会生产力有惊人发展。以英国为例生铁产量1720年为25000吨1840年增至139640吨,煤产量1770年为260万吨,1840年增至3000万吨。

——《全球通史》

“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中创造的生产力,比过去一切时代所创造的全部生产力的总和还要多、还要大。……由于采用机器生产,工厂越来越多,手工工场逐渐被挤跨。资本主义生产制度最终取得了统治地位!”

——《共产党宣言》

1、促进了生产力极大发展及人类社会向工业社会的转变,巩固并促进了资本主义制度的确立和传播。

拓展:资本主义生产方式的确立对人类历史发展进程的影响

欧美资产阶级凭借工业革命带来的强大的经济和军事实力在亚非拉美等地建立殖民地和半殖民地,抢占商品市场,掠夺原料产地,至19世纪中后期,一个以欧美资本主义国家为主导的世界市场初步形成了。

——《大国崛起》

2、逐渐形成了以欧洲为中心的资本主义世界体系,世界市场初步形成,改变了亚非拉等地区的历史进程。

角度一:政治、经济、思想文化

角度二:建设性、破坏性

政治:列强用武力打开中国大门,使中国开始沦为半殖民地半

封建社会。

经济:开始沦为西方资本主义经济的附庸(商品市场和原料产地);客观上促进了中国民族资本主义的产生。(刺激国人举办洋务;发展民族资本主义)

思想文化:西方思想开始传人中国,出现“向西方学习”的新思潮。(推行新学制;普及近代教育)

拓展感悟:工业革命与近代中国

工业革命期间,英国工业资本家大量增加并逐渐形成了工业资产阶级。工业资产阶级逐渐成为资产阶级的主导部分。在英国,工业无产阶级的历史是从18世纪后半期蒸汽机和棉花加工机的发明开始的,到19世纪20年代,英国已有200万工厂工人和运输工人。无产阶级也正式形成。掌握生产资料的资产阶级为了获取利润,无情地剥削无产阶级,成为工厂出现初期的普遍现象。

——齐世荣《世界历史》

(在英国)1803年,最富裕的1.4%的家庭取得国民总收入的15.7%,到1867年,0.07%的家庭取得了16.2%的国民总收入。在六十年时间里,财富的高度聚敛已经扩大了二十多倍。

——大国崛起

3、贫富分化、阶级对立加剧,工人运动风起云涌促进了马克思主义的诞生,揭示了人类社会发展方向。

课堂小结

课堂检测

1.“工场手工业最完善的产物之一,是生产劳动工具本身特别是生产当时已经采用的复杂的机械装置的工场。工场手工业分工的这一产物,又生产出机器。”材料旨在说明

( )

A.工场手工业的实质是机器大生产

B.工场手工业孕育出了机器大生产

C.工场手工业是机器大生产的产物

D.机器大生产是社会大分工的产物

B

2.(2021河南洛阳高二期中)福特的创新是用于汽车生产的流水线。放上零件的人不用去固定它,放上螺栓的人不用装上螺帽,装上螺帽的人不用去拧紧它。正因为流水线有如此的速度,福特汽车才得以在以后的十年中每年的生产量成倍地增长,零售价降低了三分之二。驱动福特式“创新”的是

( )

A.美国的劳动力严重短缺

B.电力技术的广泛运用

C.集中规模化生产的需要

D.标准化生产开始出现

C

3.(2020安徽安庆高二期末)洋务运动时期,工匠和工匠精神开始了近代转型。一方面,一个优秀的工匠不仅要有高超的技艺,还需具有一定的科学知识和理论水平。另一方面,近代工匠又将产业的发展与爱国自强的使命联系在一起。据此近代工匠精神可以概括为

( )

A.爱国自强、开放纳新

B.精益求精、传承帮带

C.求是求实、艰苦奋斗

D.诚信友善、民主科学

A

4.(2020广东汕头期末)19世纪中后期,博尔顿是英国重要的纺织业城镇,布莱克浦是著名的海滨度假胜地。1865年,只有两趟列车往返于两地,到了1870年是4趟,1875年是12趟,1880年是13趟,1885年是14趟,而到1890年则达到23趟。这反映了当时英国( )

A.大量农业人口流向城市

B.第一次工业革命成就显著

C.集中资源抢夺世界市场

D.城镇化带动第三产业发展

D

5.(2020广东汕头高二期末)18世纪中期后,英国逐渐出现了一些新疾病,例如硅肺病(尘肺)、褐肺病(棉尘肺)、白肺病(石棉肺)、铅中毒、磷毒性颌疽等。这一现象表明当时英国

( )

A.阶级矛盾日益尖锐

B.科学技术发展滞后

C.民主政治尚未完善

D.产业结构发生变化

D

6.(2021江苏苏州吴中高二月考,)1820年英国纺织领域的手工工匠的数量有24万人,1856年只剩下2.3万人。在其他传统领域,手工工匠的数量也有类似的变化。造成这一变化的主要原因是

( )

A.圈地运动的进行

B.机器使用的推广

C.“电气时代”的到来

D.经济危机的发生

B

阅读材料,完成下列要求。

材料 从18

世纪70年代到19世纪上半叶的几十年间,是近代工厂制兴起并走向高潮的时期。1786年,曼斯菲尔德的奥德诺与库伯联合工厂建厂时总资产4

200英镑,固定资本3

789英镑;1789年总资产5

421英镑,固定资本3

916英镑。阿克莱特的克罗姆福德纺纱厂,1771年建厂时雇用300多人,到1816年翻一倍,达到727人。在韦奇伍德埃特鲁利亚制陶厂中,整个工厂分为若干个车间,如拌土车间、制胚车间、上釉车间、烧窑车间、上彩车间等,每个车间的工人只负责所指定的一道生产工序。18世纪下半叶,韦奇伍德在其制陶厂中首创了原始的计时系统,即用打铃来召集工人。19世纪初一家工厂规定:“任何人如非确有必要而擅离岗位,或在工作时间与工友交谈,每次将处以一便士罚款。”

——摘编自刘金源《论近代英国工厂制的兴起》

根据材料并结合所学知识,概括英国工厂生产的特点,并分析工厂生产方式的出现对英国社会发展的影响。

答案 特点:采用机器生产;固定资本占总资产的比例高;劳动力高度集中;劳动分工深化;实行规范化和制度化管理。

影响:促进了劳动生产率的提高,推动了英国经济的转型,同时也为英国成为“世界工厂”奠定了基础;工厂制在兴起的过程中,存在工人劳动强度大等问题,激化了社会矛盾,推动了英国工人运动的兴起。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化