2.2长度与时间的测量复习巩固作业—2021-2022学年沪科版八年级物理上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 2.2长度与时间的测量复习巩固作业—2021-2022学年沪科版八年级物理上册(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 327.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-30 07:27:59 | ||

图片预览

文档简介

2.2长度与时间的测量

目录

TOC

\o

"1-1"

\h

\u

一.时间的估测(共6小题)

1

二.时间的测量(共5小题)

2

三.长度的估测(共6小题)

2

四.长度的测量(共10小题)

3

五.刻度尺的使用(共6小题)

6

六.误差及其减小方法(共7小题)

8

参考答案与试题解析

10

一.时间的估测(共6小题)

10

二.时间的测量(共5小题)

11

三.长度的估测(共6小题)

11

四.长度的测量(共10小题)

13

五.刻度尺的使用(共6小题)

15

六.误差及其减小方法(共7小题)

17

一.时间的估测(共6小题)

1.中学生小明从学校步行回家,随身携带的手机记录共走了5000步,则小明从学校步行到家的时间最接近实际的是( )

A.0.2h

B.0.5h

C.0.8h

D.1

h

2.正常情况下,人每呼吸1次的时间大约( )

A.1秒

B.5秒

C.10秒

D.20秒

3.周期性的运动都可作为测量时间的标准。下列哪项运动是不可以作为测量时间的( )

A.人的脉搏

B.日出日落

C.地球绕太阳公转

D.人的生长

4.一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。对1min时间的长短,小翔同学描述正确的是( )

A.同学们用较快的速度读书,1min时间能读50个字左右

B.健康人的脉搏,1min时间跳动70次左右

C.人们呼、吸气5次所用的时间通常是1min

D.校运会上,同学们跑完100m所用的时间大约就是1min

5.根据你生活经验。将以下活动所需时间由短到长排列

(填序号)。

A.体育课上打一场篮球赛

B.甩一下手

C.星期天去某工厂参加社会实践活动

D.小明将教室的黑板擦干净。

6.某同学测得自己每分钟脉动次数为75次,由此,他计算出自己每次脉动的时间是

秒,在回家乘电梯上楼时,他用脉搏作计时工具,测得从楼底到自己家楼层的脉动次数是60次,那么,该同学乘电梯所用时间大约为

秒。

二.时间的测量(共5小题)

7.下列测量时间的工具中,为北斗卫星导航系统提供精确测时的是( )

A.日晷

B.沙漏

C.电子手表

D.铯原子钟

8.根据图,不用测算而可以直接得到的物理量是( )

A.长度

B.速度

C.质量

D.时间间隔

9.火车时刻表上标明某次列车由甲地发车的时刻为13:35,到达乙地为次日9:50,则火车运行时间为( )

A.3时35分

B.20时25分

C.23时5分

D.20时15分

10.走时准确的指针式手表的秒针,一昼夜内秒针转过的圈数是( )

A.24

B.1440

C.86400

D.43200

11.如图所示是某同学在体能测试中跑上20m高的楼梯所用的时间,其读数为

s。

三.长度的估测(共6小题)

12.下列物体的长度值最符合实际的是( )

A.一枚硬币的厚度为5mm

B.乒乓球的直径为10cm

C.物理教科书的宽度为18dm

D.课桌的高度为0.8m

13.下列数值,最接近教室里课桌高度的是( )

A.70m

B.70cm

C.70mm

D.70dm

14.下列数据中最接近实际情况的是( )

A.普通教室门的高度约为4m

B.普通课桌的高度约为0.8m

C.一张A4打印纸的厚度约为0.1m

D.人平时走路时的步幅约为3m

15.我国在纳米技术方面已跻身世界前列,纳米技术是以0.1~100nm这样的尺度为研究对象的前沿科学。1.62×108nm最可能是( )

A.四层楼的高度

B.一个中学生的身高

C.练习本的长度

D.一座山的高度

16.我国18岁及以上成年男性平均身高1.67

,在世界身高排名中,我国处于第九十三位。一个人心跳的频率为1Hz,他的心脏跳动60次用时

秒。

17.填写合适的单位:

一支圆珠笔长度约为15

;

中学生身高约为1.6

;

学生生用课桌高约为80

。

四.长度的测量(共10小题)

18.小明5次测量物理课本的宽度,结果分别为18.52cm、18.52cm、18.10cm、18.50cm、18.51cm,下列说法正确的是( )

A.5次的测量数据都是正确的

B.最后结果应记作18.43cm

C.18.50cm中最后一位“0”可以去掉

D.此刻度尺的分度值是1mm

19.同学们用分度值为1mm的刻度尺测量物理书的宽度,多次测量的结果为18.64cm、18.63cm、1.865dm、18.640cm、18.66cm,则物理书的宽为( )

A.18.643cm

B.18.64cm

C.18.65cm

D.18.645cm

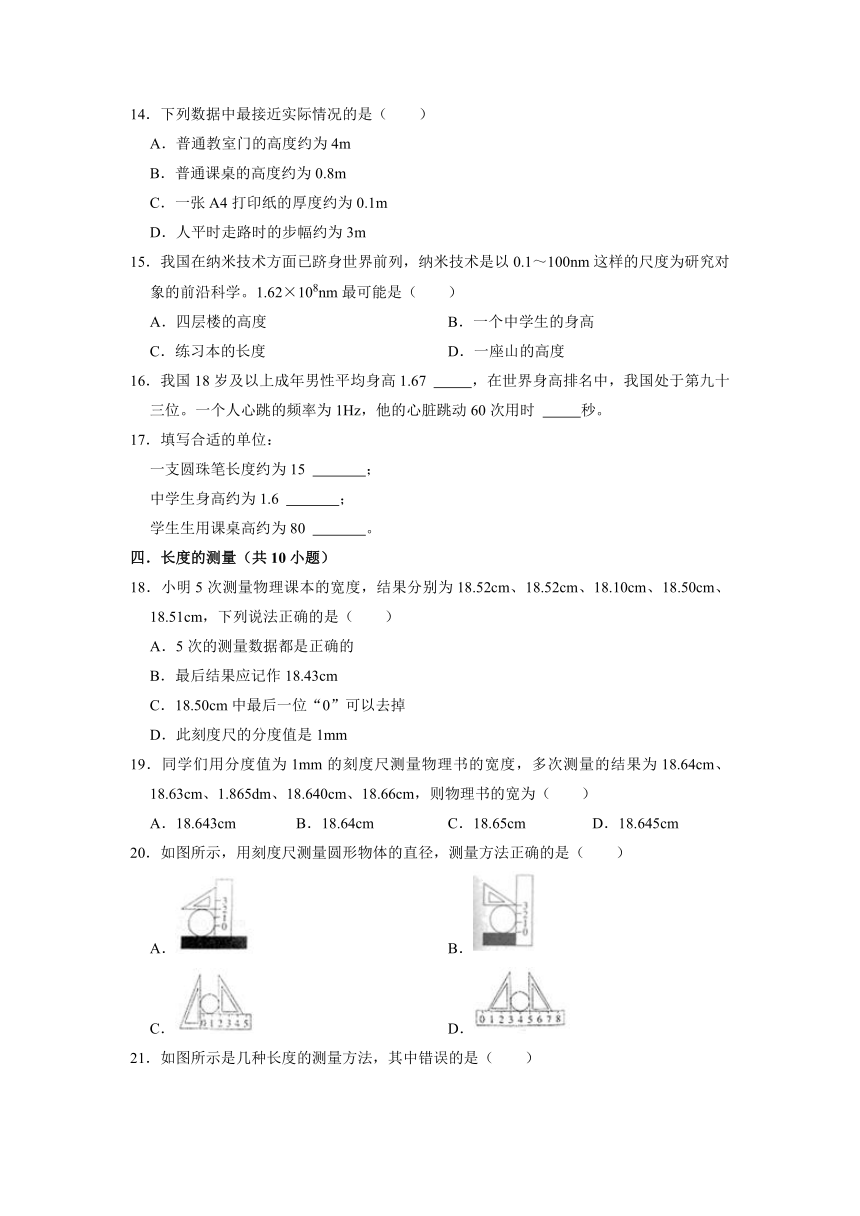

20.如图所示,用刻度尺测量圆形物体的直径,测量方法正确的是( )

A.

B.

C.

D.

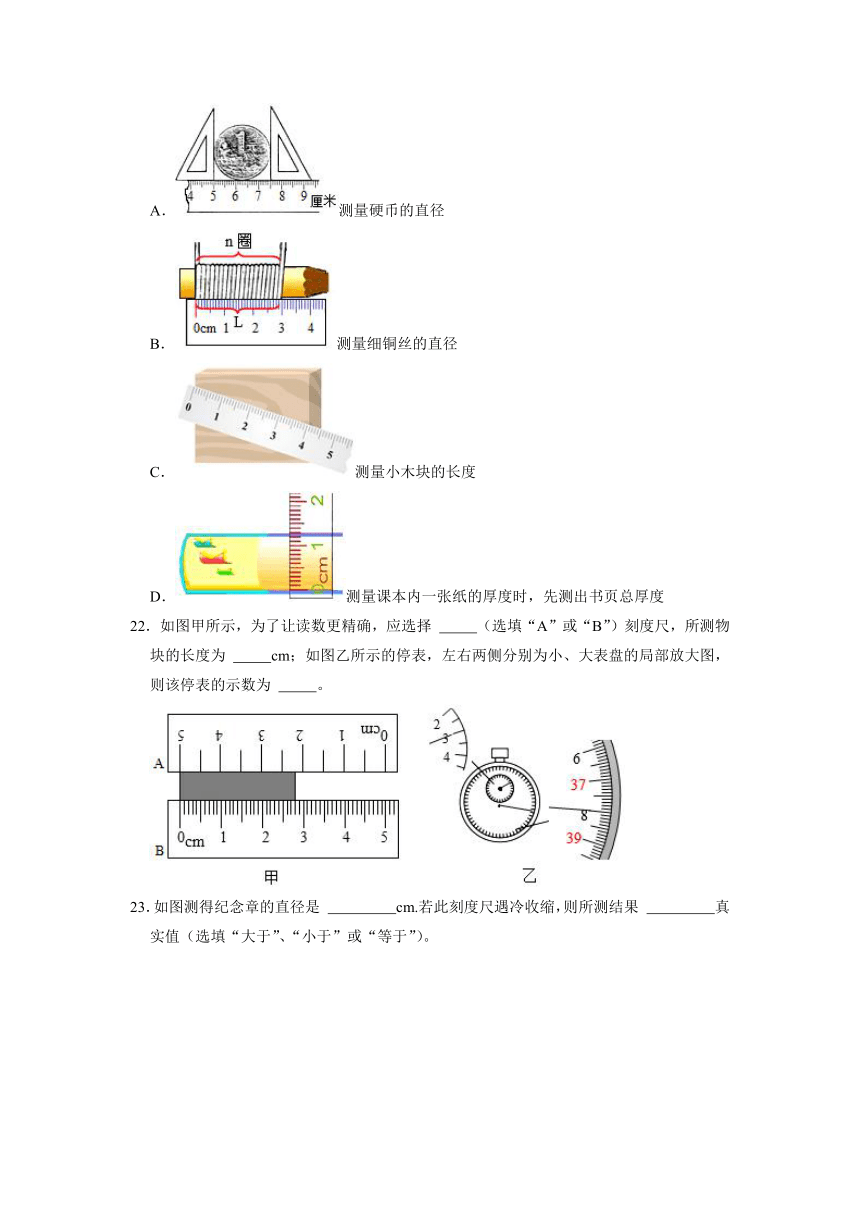

21.如图所示是几种长度的测量方法,其中错误的是( )

A.测量硬币的直径

B.测量细铜丝的直径

C.测量小木块的长度

D.测量课本内一张纸的厚度时,先测出书页总厚度

22.如图甲所示,为了让读数更精确,应选择

(选填“A”或“B”)刻度尺,所测物块的长度为

cm;如图乙所示的停表,左右两侧分别为小、大表盘的局部放大图,则该停表的示数为

。

23.如图测得纪念章的直径是

cm.若此刻度尺遇冷收缩,则所测结果

真实值(选填“大于”、“小于”或“等于”)。

24.小段在家中找到一圈细钢丝,他想测出钢丝的直径。下面是他设计的实验方案,请你帮他填写完整。

实验器材:细钢丝、铅笔、

。

实验步骤:

(1)如图所示,将钢丝紧密排绕在铅笔上,如图所示,钢丝绕圈的总长度为

cm;

(2)通过计算得,钢丝的直径约为

mm;

(3)如果在绕圈时没有注意,使得绕出的线圈有重叠,会使测量结果

(选填“偏大”、“偏小”或“不变”);

(4)如果在绕线圈时没能做到线圈与线圈紧密靠拢,会使测量结果

(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

25.某同学家里装修,所用墙纸的规格是“0.53m×10m(宽×长),厚度0.63mm”,他想测量一下墙纸厚度是否属实,实验步骤如下:

①用刻度尺测出铅笔的直径为D1(如图所示)

②把纸紧密地环绕在圆柱形铅笔上,数出圈数为n

③

。

(1)请帮该同学完成实验步骤3;

(2)墙纸的厚度的表达式是

;

(3)该同学一共测了三次,他这样做的目的是

。

26.某同学欲测量一根细铜丝的直径,他的实验步骤如下:

A.用刻度尺测出铅笔杆上铜丝绕圈总长度L;

B.用铜丝的长度除以铜丝的圈数,即得细铜丝的直径d;

C.将细铜丝紧密缠绕在圆柱形铅笔杆上;

D.数出缠绕在铅笔杆上细铜丝的圈数n。

(1)以上实验步骤的合理顺序应是

。(填写字母)

(2)计算该细铜丝直径的表达式是:d=

。

(3)该同学没有用学生常用的刻度尺来直接测量该细铜丝的直径,是因为

。

27.造纸厂生产的纸是紧密地绕成筒状的,如图所示是它的横截面。从它的标签上知道,纸的厚度为d,但是,要想知道纸的总长度有一定的困难,因为纸很薄且卷绕的很紧,所以无法数出卷绕的层数;又因为纸筒上卷绕的纸很长,不可能将纸全部放开拉直了再用尺测量。

请你估测卷纸筒上所卷绕的纸的总长度L,要求:

(1)设计一个简易的测量方案,用相应的字母表示在测量过程中所测的物理量;

(2)推导出计算纸的总长度L的表达式。(用已知量和测量量表示)温馨提示:推导过程中需要的物理量请提前设定。

五.刻度尺的使用(共6小题)

28.如图所示,用刻度尺测量铅笔的长度,测量方法正确的是( )

A.

B.

C.

D.

29.如图所示是用刻度尺测量小木块的长度,下列属于正确使用刻度尺的是( )

A.

B.

C.

D.

30.使用刻度尺测物体的长度时,如图所示的几种方法中正确的是( )

A.

B.

C.

D.

31.在用刻度尺测量物体长度时,下列要求中错误的是( )

A.测量时,刻度尺不能歪斜

B.测量必须从刻度尺的零刻度线测量,否则测量结果不准确

C.读数时,要估读到分度值的下一位

D.记录时,不但要记录数值,还必须在数字后面注上测量单位

32.如图所示是小华测量木块的长度,按照正确方法读数,木块的长度为

cm。

33.如图所示,用A、B两把刻度尺测量同一物体的长度,其中放置正确的是

(选填“A”或“B”)刻度尺,

(选填“A”或“B”)刻度尺的精确度较低;按放置正确的刻度尺读数,物体的长度为

cm。

六.误差及其减小方法(共7小题)

34.关于误差下列说法中正确的是( )

A.误差就是不能避免的错误

B.误差不可避免,但可以尽量减小

C.误差是可以避免的错误

D.误差与错误不同,误差可以避免,但错误很难避免

35.在科学实验中,为了减小误差或寻找普遍规律,经常需要进行多次实验:

①在“测量物体的长度”时,多次测量;

②在“探究杠杆平衡条件”时,改变钩码的个数和移动钩码位置,多次测量;

③在“伏安法测电阻”的实验中,多次测量导体两端电压和通过导体的电流值;

④在研究“串、并联电路中电流的规律”时,换用不同定值电阻,多次测量。

上述实验属于减少误差而进行多次实验的是( )

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

36.以下测量中,三次测量求平均值,不能减小误差的是( )

A.用刻度尺三次测量同一本书的长度

B.用体温计一天早中晚三次测量同一个人的体温

C.用天平三次测量同一块橡皮的质量

D.用量筒三次测量同一块鹅卵石的体积

37.下列实验中都需要测多组数据,其目的是为了减小实验误差的是( )

A.研究光的反射规律

B.用刻度尺测量物体的长度

C.探究固体熔化时温度的变化规律

D.研究平面镜的成像规律

38.在下列物理测量中,有关误差描述正确的是( )

A.在用刻度尺测量长度时,不从零刻线开始测量会增大误差

B.天平不进行调节横梁平衡,直接测量物体的质量会产生误差

C.视线与温度计中液面相平,就可以避免由于读数所产生的误差

D.在测量物理课本的宽度时,测量三次求平均值可以减小误差

39.在测量物体长度、时间以及其他物理量时,多次测量

、选用精密的测量工具、改进测量方法,都可以减小

。

40.测量值和

之间的差异叫误差。为了减小误差,可采用

的方法。

参考答案与试题解析

一.时间的估测(共6小题)

1.【解答】解:

中学生的步幅在50cm=0.5m左右,

学校到家的距离约s=5000×0.5m=2500m,

中学生步行的速度在v=1m/s左右;

因为v=,

所以小明从学校步行到家的时间约t===2500s≈0.7h.最接近C选项。

故选:C。

2.【解答】解:

正常情况下,人1min呼吸的次数在15次次左右,所以呼吸一次的时间在4s左右,5s符合实际。

故选:B。

3.【解答】解:

A、人的脉搏1min跳动的次数基本相同,所以可以利用脉搏计时。不符合题意;

B、日出日落说明经历了12h左右,可以利用日出日落计时。不符合题意;

C、地球绕太阳公转一周就是1年,可以利用地球绕太阳公转计时。不符合题意;

D、人从出生到死亡相当于1个周期,没有循环,所以不能利用人的成长过程计时。符合题意。

故选:D。

4.【解答】解:A、以较快的速度读书,1min时间能读200个字左右。故A不正确;

B、正常情况下,人的脉搏跳动一次的时间接近1s,1min跳动的次数在70次左右。故B正确;

C、平静状态下,人平均呼吸一次的时间在2.4s左右,呼吸5次的时间在12s左右。故C不正确;

D、中学生百米平均速度在7m/s左右,跑百米的时间在15s左右。故D不正确。

故选:B。

5.【解答】解:

A、体育课上打一场篮球赛,大约需要35min;

B、甩一下手,大约需要0.5s;

C、星期天去某工厂参加社会实践活动,大约需要2h;

D、小明将教室的黑板擦干净,大约用时3min。

故答案为:BDAC。

6.【解答】解:

脉搏跳动一次所用的时间为=0.8s;

乘电梯所用时间大约为0.8s×60=48s。

故答案为:0.8;48。

二.时间的测量(共5小题)

7.【解答】解:ABC、古时计时工具能粗略的记时,如:“日晷”、“沙漏”等,电子手表是日常生活中的记时工具,不是很准确,故ABC不符合题意;

D、导航卫星 的“心脏”是铯原子钟,采用铯原子钟,能准确的为北斗卫星导航系统提供测时,故D符合题意。

故选:D。

8.【解答】解:打点计时器一般是每隔0.02s打下一个点,所以数点就知道时间间隔,不用计算。

故选:D。

9.【解答】解:列车运行全程的时间:

t=(24:00﹣13:35)+9:50=10h25min+9h50min=19h75min=20时15分。

故选:D。

10.【解答】解:

秒针转动一周是1min,

一昼夜有24×60min=1440min,所以秒针转动1440圈。

故选:B。

11.【解答】解:小盘的分度值是0.5min,指针指在1min和2min之间,靠近2min,大盘的分度值是1s,而大盘指针指在39.9s,因此秒表读数为:

1min39.9s=60s+39.9s=99.9s。

故答案为:99.9

三.长度的估测(共6小题)

12.【解答】解:

A、4枚一角硬币叠放的高度约10mm,一枚硬币的厚度在2.5mm左右,一元硬币的厚度还要小一些。故A不符合实际;

B、标准乒乓球的直径为4cm。故B不符合实际;

C、中学生伸开手掌,大拇指指尖到中指指尖的距离(一拃)大约15cm,物理教科书的宽度略大于此数值,在18dm=180cm左右。故C不符合实际;

D、中学生的身高在160cm左右,课桌的高度大约是中学生身高的一半,在80cm=0.8m左右。故D符合实际。

故选:D。

13.【解答】解:中学生的身高在160cm左右,课桌的高度大约是中学生身高的一半,在70cm左右,故A符合实际、BCD不合实际。

故选:B。

14.【解答】解:

A、普通教室门的高度约为2m,故以A不符合实际;

B、中学生的身高约为1.60m,普通课桌的高度约为人身高的一般,约为0.8m,故B符合实际;

C、一般纸张的厚度在75μm=0.075mm左右,A4纸的厚度略大一些,在0.1mm左右,故C不符合实际;

D、成年人每2步约为1.5m,即一步的距离在75cm=0.75m左右,故D不符合实际。

故选:B。

15.【解答】解:1.62×108nm=1.62×108×10﹣9m=0.162m=16.2cm;

A、一层楼的高度为3m,四层楼的高度约为12m,故A不符合题意;

B、一个中学生的高度为1.6m,故B不符合题意;

C、练习本的长度约为16cm,故C符合题意;

D、一座山的高度在几百甚至几千米,故D不符合题意。

故选:C。

16.【解答】解:我国18岁及以上成年男性平均身高1.67m。一个人心跳的频率为1Hz,指每秒跳动1次,所以他的心脏跳动60次用时60s。

故答案为:m;60。

17.【解答】中学生伸开手掌,大拇指指尖到中指指尖的距离大约17cm,一只圆珠笔的长度略小于17cm,在15cm左右;

成年人的身高在170cm左右,中学生的身高略小于成年人,在160cm=1.6m左右;

学生用课桌高不足1m,为80cm。

故答案为:cm;m;cm。

四.长度的测量(共10小题)

18.【解答】解:

A、五次测量数据中,第三次的实验数据18.10cm与其余四次测量数据相差较大,为错误数据,故A错误;

B、去除错误数据18.10cm,则物理课本的宽度应为:≈18.51cm,故B错误;

C、18.50cm中最后一位“0”是估计值,长度测量时,要估读到分度值的下一位,当刻度正好在整数刻度时,我们就应估读为“0”,故C错误;

D、由数据18.52cm,18.52cm,18.11cm,18.50cm,18.51cm知,此刻度尺估读到mm的下一位,所以分度值为1mm,故D正确。

故选:D。

19.【解答】解:

1.865dm=18.65cm;刻度尺的最小分度值是1mm,应该估读到最小分度值的下一位,故18.640cm是错误的,所以删除;

物理书的宽为L=≈18.65cm。

故选:C。

20.【解答】解:

A、刻度尺的零刻线没有与桌面对齐,故A错误;

B、没把三角尺的直角边与刻度尺靠紧,无法确定直径的大小,故B错误;

CD、测量圆形物体的直径,需要用两只直角三角板把圆柱体夹在中间,放到刻度尺上测出它的直径,用末端三角板直角边所对的刻度值减去起始端三角板直角边所对的刻度值,即可得出圆柱体的直径;C图中左边三角尺没有与刻度尺的零刻度线对齐,故C错误,D正确。

故选:D。

21.【解答】解:

A、因为是圆形的硬币,需要用两块直角三角板把硬币夹在中间,放到刻度尺上测出它的直径,故A正确;

B、已知铜线圈的宽度和匝数,测量出n圈细铜丝总宽度,除以圈数得到细铜丝的直径,故B正确;

C、刻度尺测量物体长度时,刻度尺得与被测物体平行,故C错误;

D、使用刻度尺测出课本内纸张的厚度h,数出纸张数n,计算出每张纸的厚度d=,故D正确。

故选:C。

22.【解答】解:(1)A刻度尺,1cm之间有2个小格,其分度值为0.5cm,

B刻度尺,1cm之间有10个小格,其分度值为0.1cm=1mm,使用B刻度尺测量较准确;

B刻度尺,物体左侧与0刻度线对齐,右侧与2.80cm对齐,所以物体的长度为L=2.80cm;

(2)停表小盘的分度值是0.5min,指针在3min过一点;大盘的分度值是0.1s,而大盘指针在8s,因此秒表读数为3min8s。

故答案为:(1)B;2.80;(2)3min8s。

23.【解答】解:

(1)由图知:刻度尺上1cm之间有10个小格,所以一个小格代表1mm,即刻度尺的分度值为1mm;纪念章下端与8.0cm刻度线对齐,读作8.00cm对齐,上端与5.5cm刻度线对齐,读作5.50cm,所以纪念章的直径为:d=8.00cm﹣5.50cm=2.50cm;

(2)刻度尺遇冷收缩会使分度值的实际长度变小,而刻度依然是原来标注的刻度,所以用其测量物体的长度时,其测量结果会偏大。

故答案为:2.50;大于。

24.【解答】解:

实验器材还需要刻度尺测钢丝绕圈的总长度;

(1)钢丝绕圈的总长度为L=15.00cm﹣10.00cm=5.00cm;

(2)数出钢丝绕的圈数n为39,=≈0.13cm=1.3mm;

(3)根据由可知,当绕出的线圈有重叠表示n不变,钢丝绕圈的总长度L变小,所以d变小;

(4)根据由可知,当绕线圈时没能做到线圈与线圈紧密靠拢时,表示L变大,n不变,所以d变大。

故答案为:刻度尺;(1)5.00;(2)1.3;(3)偏小;(4)偏大。

25.【解答】解:(1)正确测量一张墙纸的方法,①用刻度尺测出铅笔的直径为D1;②把纸紧密地环绕在圆柱形铅笔上,数出圈数为n圈;③用刻度尺测出圆环的直径为D2;

(2)用圆环的直径D2减去铅笔的直径D1除以2n就是墙纸的厚度,所以墙纸的厚度的表达式:。

(3)该同学多次测量的目的是减小误差。

故答案为:(1)③用刻度尺测出圆环的直径为D2;(2);(3)减小误差。

26.【解答】解:(1)由于细铜丝直径小于刻度尺的分度值,不能直接测量,且较柔软,故可将其绕在铅笔杆上(C),并用刻度尺量出总长度L(A),数出缠绕的圈数n(D),用铜丝线圈的宽度除以铜丝的圈数n,即得细铜丝的直径d(B);故合理顺序应为:CADB;

(2)即铜丝的直径:d=L;

(3)由于细铜丝直径小于刻度尺的分度值,不能直接测量。

故答案为:(1)CADB;(2)L;(3)由于细铜丝直径小于刻度尺的分度值,不能直接测量。

27.【解答】解:

不可能把纸拉直再测量长度,但卷成筒状的纸的横截面积是由纸的厚度和长度叠加而成的,所以要测出横截面积的大小和一张纸的厚度即可求出纸的总长度;

(1)用刻度尺测出纸筒横截面的半径R和卷轴的半径r;

(2)纸的厚度d已知,设纸的宽度为c,根据体积关系可以列出:Lcd=(πR2﹣πr2) c,所以纸卷总长度L=。

故答案为:(1)纸筒横截面的半径R和卷轴的半径r;(2)L=。

五.刻度尺的使用(共6小题)

28.【解答】解:

A、铅笔没有紧靠刻度尺有刻线的一侧。故A错误;

B、铅笔与刻度尺不平行,故B错误;

C、铅笔左侧与刻度尺0刻度线对齐,并且紧靠刻线。故C正确;

D、铅笔左侧没有与0刻度线或其它整格刻线对齐。故D错误。

故选:C。

29.【解答】解:

A、被测物体的起始端没有与刻度尺零刻度线对齐,故A错误;

B、被测物体的起始端与刻度尺零刻度线对齐,读数时视线与刻度尺尺面垂直,故B正确;

C、被测物体的起始端没有与刻度尺零刻度线对齐,读数时视线没有与刻度尺尺面垂直,故C错误;

D、图中刻度尺倾斜了,没有放正,故D错误。

故选:B。

30.【解答】解:由图知:刻度尺较厚,A、B、C、刻度面没有靠近被测物体;另外B选项中刻度尺倾斜放置,C选项中0刻度线没有对齐最左侧;

D、刻度尺放置方法正确。

故选:D。

31.【解答】解:刻度尺是初中物理中基本的测量工具,使用前要观察它的量程和分度值,使用时刻度要紧贴被测物体,零刻度线磨损的刻度尺,要从其它整数刻度开始测量。读数时视线与刻度垂直,测量结果要估读到分度值的下一位,记录测量结果时必须在数字后面注明单位,故ACD错误,B正确。

故选:B。

32.【解答】解:由刻度尺的使用规则可知,读数时,视线要与刻度尺的尺面垂直,故正确的读数方法是B;

刻度尺上1cm之间有10个小格,所以一个小格代表的长度是0.1cm=1mm,即此刻度尺的分度值为1mm;物体左侧与2.00cm对齐,右侧在5.15cm处,所以物体的长度为L=5.15cm﹣2.00cm=3.15cm。

故答案为:3.15。

33.【解答】解:B刻度尺的刻度线一边没有紧靠被测物体,A刻度尺放置正确;

A刻度尺的一个大格表示1cm,里面有10个小格,即两条相邻刻度线之间的距离(分度值)是1mm;B刻度尺的一个大格表示1cm,里面有5个小格,分度值是2mm;所以B刻度尺的精确程度较低;

A刻度尺的分度值为1mm,起始端从1.00cm开始,物体的另一端与3.0cm刻度线对齐,要估读到分度值的下一位,末端读数3.00cm,因此物体的长度为L=3.00cm﹣1.00cm=2.00cm。

故答案为:A;B;2.00。

六.误差及其减小方法(共7小题)

34.【解答】解:A、误差是在测量过程中产生的测量值与真实值间的差异,这种差异不同于错误,故A错误;

B、在测量时,多测量几次取平均值可以减小误差,选用更精密的测量仪器,可以一定程度上减小误差,故B正确;

CD、在测量中,错误是不允许的,是可以避免的,但误差是不可避免的,故CD错误。

故选:B。

35.【解答】解:①“测量物体的长度”时,由于测量工具或测量方法等会产生实验误差,为了减小误差采取多次测量求平均值的方法;

②“研究杠杆的平衡条件”时,要多次改变动力(臂)和阻力(臂),目的是发现普遍规律,避免结论的偶然性;

③在“伏安法测电阻”的实验中,用电压表和电流表测导体的电阻时,测量的是定值电阻的阻值,测量值是个定值,多次测量求平均值可以减小误差。

④“研究串、并联电路的电流特点”时,尤其是探究并联电路的电流特点时,如果两个电阻阻值相同,测量的电流也会相同,就会得出“并联电路各支路电流相等”的错误结论,因此为了寻找普遍规律,换用不同电阻多次测量。

故选:A。

36.【解答】解:在使用工具测量长度、质量、体积时,采用多次测量求平均值的方法,能够减小测量过程中的误差,

用刻度尺三次测量同一本书的长度,用刻度尺三次测量同一块橡皮的厚度,用量筒三次测量同一块鹅卵石的体积,都可以求平均值有效减小测量误差;

由于不同时间,人的体温不一定相同,所以用体温计一天早中晚三次测量同一个人的体温,不能减小误差。

故选:B。

37.【解答】解:A、研究光的反射规律是进行多次实验,是为了总结普遍性的规律,避免实验的偶然性,故A不合题意;

B、用刻度尺测量物体的长度,采用多次测量的目的是:取平均值,减小测量误差,故B符合题意;

C、探究固体熔化时温度的变化规律时,要收集多组数据,是为了得出普遍性的规律,故C不合题意;

D、研究平面镜的成像规律,进行多次实验,是为了总结普遍性的规律,避免实验的偶然性,故D不合题意。

故选:B。

38.【解答】解:A、误差是客观存在的,是由测量工具不够精密、测量方法不够科学等因素引起的,测量长度时,一般从尺的零刻线起测量;零刻线已磨损的刻度尺,可以从其他没有磨损的刻度线起测量,这样不会增大误差,故A错误;

B、天平不进行调节横梁平衡,直接测量物体的质量会产生错误,而不是误差,故B错误;

C、使用刻度尺读数时,视线必须和刻度尺垂直,如果不垂直造成的是错误,不是误差,故C错误;

D、在测量物理课本的宽度时,多次测量求平均值可以减小误差,故D正确。

故选:D。

39.【解答】解:误差是测量值和真实值之间的差异,是不可避免的,多次测量求平均值,选用精密的测量工具,改进测量方法都可减小误差。

故答案为:求平均值;误差。

40.【解答】解:由于仪器、实验条件、环境等因素的限制,测量不可能无限精确,物理量的测量值与客观存在的真实值之间总会存在着一定的差异,这种差异就是测量误差。多次测量求平均值、选用精密的测量工具、改进测量方法,都可以减小误差。

故答案为:真实值;多次测量求平均值。

目录

TOC

\o

"1-1"

\h

\u

一.时间的估测(共6小题)

1

二.时间的测量(共5小题)

2

三.长度的估测(共6小题)

2

四.长度的测量(共10小题)

3

五.刻度尺的使用(共6小题)

6

六.误差及其减小方法(共7小题)

8

参考答案与试题解析

10

一.时间的估测(共6小题)

10

二.时间的测量(共5小题)

11

三.长度的估测(共6小题)

11

四.长度的测量(共10小题)

13

五.刻度尺的使用(共6小题)

15

六.误差及其减小方法(共7小题)

17

一.时间的估测(共6小题)

1.中学生小明从学校步行回家,随身携带的手机记录共走了5000步,则小明从学校步行到家的时间最接近实际的是( )

A.0.2h

B.0.5h

C.0.8h

D.1

h

2.正常情况下,人每呼吸1次的时间大约( )

A.1秒

B.5秒

C.10秒

D.20秒

3.周期性的运动都可作为测量时间的标准。下列哪项运动是不可以作为测量时间的( )

A.人的脉搏

B.日出日落

C.地球绕太阳公转

D.人的生长

4.一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。对1min时间的长短,小翔同学描述正确的是( )

A.同学们用较快的速度读书,1min时间能读50个字左右

B.健康人的脉搏,1min时间跳动70次左右

C.人们呼、吸气5次所用的时间通常是1min

D.校运会上,同学们跑完100m所用的时间大约就是1min

5.根据你生活经验。将以下活动所需时间由短到长排列

(填序号)。

A.体育课上打一场篮球赛

B.甩一下手

C.星期天去某工厂参加社会实践活动

D.小明将教室的黑板擦干净。

6.某同学测得自己每分钟脉动次数为75次,由此,他计算出自己每次脉动的时间是

秒,在回家乘电梯上楼时,他用脉搏作计时工具,测得从楼底到自己家楼层的脉动次数是60次,那么,该同学乘电梯所用时间大约为

秒。

二.时间的测量(共5小题)

7.下列测量时间的工具中,为北斗卫星导航系统提供精确测时的是( )

A.日晷

B.沙漏

C.电子手表

D.铯原子钟

8.根据图,不用测算而可以直接得到的物理量是( )

A.长度

B.速度

C.质量

D.时间间隔

9.火车时刻表上标明某次列车由甲地发车的时刻为13:35,到达乙地为次日9:50,则火车运行时间为( )

A.3时35分

B.20时25分

C.23时5分

D.20时15分

10.走时准确的指针式手表的秒针,一昼夜内秒针转过的圈数是( )

A.24

B.1440

C.86400

D.43200

11.如图所示是某同学在体能测试中跑上20m高的楼梯所用的时间,其读数为

s。

三.长度的估测(共6小题)

12.下列物体的长度值最符合实际的是( )

A.一枚硬币的厚度为5mm

B.乒乓球的直径为10cm

C.物理教科书的宽度为18dm

D.课桌的高度为0.8m

13.下列数值,最接近教室里课桌高度的是( )

A.70m

B.70cm

C.70mm

D.70dm

14.下列数据中最接近实际情况的是( )

A.普通教室门的高度约为4m

B.普通课桌的高度约为0.8m

C.一张A4打印纸的厚度约为0.1m

D.人平时走路时的步幅约为3m

15.我国在纳米技术方面已跻身世界前列,纳米技术是以0.1~100nm这样的尺度为研究对象的前沿科学。1.62×108nm最可能是( )

A.四层楼的高度

B.一个中学生的身高

C.练习本的长度

D.一座山的高度

16.我国18岁及以上成年男性平均身高1.67

,在世界身高排名中,我国处于第九十三位。一个人心跳的频率为1Hz,他的心脏跳动60次用时

秒。

17.填写合适的单位:

一支圆珠笔长度约为15

;

中学生身高约为1.6

;

学生生用课桌高约为80

。

四.长度的测量(共10小题)

18.小明5次测量物理课本的宽度,结果分别为18.52cm、18.52cm、18.10cm、18.50cm、18.51cm,下列说法正确的是( )

A.5次的测量数据都是正确的

B.最后结果应记作18.43cm

C.18.50cm中最后一位“0”可以去掉

D.此刻度尺的分度值是1mm

19.同学们用分度值为1mm的刻度尺测量物理书的宽度,多次测量的结果为18.64cm、18.63cm、1.865dm、18.640cm、18.66cm,则物理书的宽为( )

A.18.643cm

B.18.64cm

C.18.65cm

D.18.645cm

20.如图所示,用刻度尺测量圆形物体的直径,测量方法正确的是( )

A.

B.

C.

D.

21.如图所示是几种长度的测量方法,其中错误的是( )

A.测量硬币的直径

B.测量细铜丝的直径

C.测量小木块的长度

D.测量课本内一张纸的厚度时,先测出书页总厚度

22.如图甲所示,为了让读数更精确,应选择

(选填“A”或“B”)刻度尺,所测物块的长度为

cm;如图乙所示的停表,左右两侧分别为小、大表盘的局部放大图,则该停表的示数为

。

23.如图测得纪念章的直径是

cm.若此刻度尺遇冷收缩,则所测结果

真实值(选填“大于”、“小于”或“等于”)。

24.小段在家中找到一圈细钢丝,他想测出钢丝的直径。下面是他设计的实验方案,请你帮他填写完整。

实验器材:细钢丝、铅笔、

。

实验步骤:

(1)如图所示,将钢丝紧密排绕在铅笔上,如图所示,钢丝绕圈的总长度为

cm;

(2)通过计算得,钢丝的直径约为

mm;

(3)如果在绕圈时没有注意,使得绕出的线圈有重叠,会使测量结果

(选填“偏大”、“偏小”或“不变”);

(4)如果在绕线圈时没能做到线圈与线圈紧密靠拢,会使测量结果

(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

25.某同学家里装修,所用墙纸的规格是“0.53m×10m(宽×长),厚度0.63mm”,他想测量一下墙纸厚度是否属实,实验步骤如下:

①用刻度尺测出铅笔的直径为D1(如图所示)

②把纸紧密地环绕在圆柱形铅笔上,数出圈数为n

③

。

(1)请帮该同学完成实验步骤3;

(2)墙纸的厚度的表达式是

;

(3)该同学一共测了三次,他这样做的目的是

。

26.某同学欲测量一根细铜丝的直径,他的实验步骤如下:

A.用刻度尺测出铅笔杆上铜丝绕圈总长度L;

B.用铜丝的长度除以铜丝的圈数,即得细铜丝的直径d;

C.将细铜丝紧密缠绕在圆柱形铅笔杆上;

D.数出缠绕在铅笔杆上细铜丝的圈数n。

(1)以上实验步骤的合理顺序应是

。(填写字母)

(2)计算该细铜丝直径的表达式是:d=

。

(3)该同学没有用学生常用的刻度尺来直接测量该细铜丝的直径,是因为

。

27.造纸厂生产的纸是紧密地绕成筒状的,如图所示是它的横截面。从它的标签上知道,纸的厚度为d,但是,要想知道纸的总长度有一定的困难,因为纸很薄且卷绕的很紧,所以无法数出卷绕的层数;又因为纸筒上卷绕的纸很长,不可能将纸全部放开拉直了再用尺测量。

请你估测卷纸筒上所卷绕的纸的总长度L,要求:

(1)设计一个简易的测量方案,用相应的字母表示在测量过程中所测的物理量;

(2)推导出计算纸的总长度L的表达式。(用已知量和测量量表示)温馨提示:推导过程中需要的物理量请提前设定。

五.刻度尺的使用(共6小题)

28.如图所示,用刻度尺测量铅笔的长度,测量方法正确的是( )

A.

B.

C.

D.

29.如图所示是用刻度尺测量小木块的长度,下列属于正确使用刻度尺的是( )

A.

B.

C.

D.

30.使用刻度尺测物体的长度时,如图所示的几种方法中正确的是( )

A.

B.

C.

D.

31.在用刻度尺测量物体长度时,下列要求中错误的是( )

A.测量时,刻度尺不能歪斜

B.测量必须从刻度尺的零刻度线测量,否则测量结果不准确

C.读数时,要估读到分度值的下一位

D.记录时,不但要记录数值,还必须在数字后面注上测量单位

32.如图所示是小华测量木块的长度,按照正确方法读数,木块的长度为

cm。

33.如图所示,用A、B两把刻度尺测量同一物体的长度,其中放置正确的是

(选填“A”或“B”)刻度尺,

(选填“A”或“B”)刻度尺的精确度较低;按放置正确的刻度尺读数,物体的长度为

cm。

六.误差及其减小方法(共7小题)

34.关于误差下列说法中正确的是( )

A.误差就是不能避免的错误

B.误差不可避免,但可以尽量减小

C.误差是可以避免的错误

D.误差与错误不同,误差可以避免,但错误很难避免

35.在科学实验中,为了减小误差或寻找普遍规律,经常需要进行多次实验:

①在“测量物体的长度”时,多次测量;

②在“探究杠杆平衡条件”时,改变钩码的个数和移动钩码位置,多次测量;

③在“伏安法测电阻”的实验中,多次测量导体两端电压和通过导体的电流值;

④在研究“串、并联电路中电流的规律”时,换用不同定值电阻,多次测量。

上述实验属于减少误差而进行多次实验的是( )

A.①③

B.①④

C.②③

D.②④

36.以下测量中,三次测量求平均值,不能减小误差的是( )

A.用刻度尺三次测量同一本书的长度

B.用体温计一天早中晚三次测量同一个人的体温

C.用天平三次测量同一块橡皮的质量

D.用量筒三次测量同一块鹅卵石的体积

37.下列实验中都需要测多组数据,其目的是为了减小实验误差的是( )

A.研究光的反射规律

B.用刻度尺测量物体的长度

C.探究固体熔化时温度的变化规律

D.研究平面镜的成像规律

38.在下列物理测量中,有关误差描述正确的是( )

A.在用刻度尺测量长度时,不从零刻线开始测量会增大误差

B.天平不进行调节横梁平衡,直接测量物体的质量会产生误差

C.视线与温度计中液面相平,就可以避免由于读数所产生的误差

D.在测量物理课本的宽度时,测量三次求平均值可以减小误差

39.在测量物体长度、时间以及其他物理量时,多次测量

、选用精密的测量工具、改进测量方法,都可以减小

。

40.测量值和

之间的差异叫误差。为了减小误差,可采用

的方法。

参考答案与试题解析

一.时间的估测(共6小题)

1.【解答】解:

中学生的步幅在50cm=0.5m左右,

学校到家的距离约s=5000×0.5m=2500m,

中学生步行的速度在v=1m/s左右;

因为v=,

所以小明从学校步行到家的时间约t===2500s≈0.7h.最接近C选项。

故选:C。

2.【解答】解:

正常情况下,人1min呼吸的次数在15次次左右,所以呼吸一次的时间在4s左右,5s符合实际。

故选:B。

3.【解答】解:

A、人的脉搏1min跳动的次数基本相同,所以可以利用脉搏计时。不符合题意;

B、日出日落说明经历了12h左右,可以利用日出日落计时。不符合题意;

C、地球绕太阳公转一周就是1年,可以利用地球绕太阳公转计时。不符合题意;

D、人从出生到死亡相当于1个周期,没有循环,所以不能利用人的成长过程计时。符合题意。

故选:D。

4.【解答】解:A、以较快的速度读书,1min时间能读200个字左右。故A不正确;

B、正常情况下,人的脉搏跳动一次的时间接近1s,1min跳动的次数在70次左右。故B正确;

C、平静状态下,人平均呼吸一次的时间在2.4s左右,呼吸5次的时间在12s左右。故C不正确;

D、中学生百米平均速度在7m/s左右,跑百米的时间在15s左右。故D不正确。

故选:B。

5.【解答】解:

A、体育课上打一场篮球赛,大约需要35min;

B、甩一下手,大约需要0.5s;

C、星期天去某工厂参加社会实践活动,大约需要2h;

D、小明将教室的黑板擦干净,大约用时3min。

故答案为:BDAC。

6.【解答】解:

脉搏跳动一次所用的时间为=0.8s;

乘电梯所用时间大约为0.8s×60=48s。

故答案为:0.8;48。

二.时间的测量(共5小题)

7.【解答】解:ABC、古时计时工具能粗略的记时,如:“日晷”、“沙漏”等,电子手表是日常生活中的记时工具,不是很准确,故ABC不符合题意;

D、导航卫星 的“心脏”是铯原子钟,采用铯原子钟,能准确的为北斗卫星导航系统提供测时,故D符合题意。

故选:D。

8.【解答】解:打点计时器一般是每隔0.02s打下一个点,所以数点就知道时间间隔,不用计算。

故选:D。

9.【解答】解:列车运行全程的时间:

t=(24:00﹣13:35)+9:50=10h25min+9h50min=19h75min=20时15分。

故选:D。

10.【解答】解:

秒针转动一周是1min,

一昼夜有24×60min=1440min,所以秒针转动1440圈。

故选:B。

11.【解答】解:小盘的分度值是0.5min,指针指在1min和2min之间,靠近2min,大盘的分度值是1s,而大盘指针指在39.9s,因此秒表读数为:

1min39.9s=60s+39.9s=99.9s。

故答案为:99.9

三.长度的估测(共6小题)

12.【解答】解:

A、4枚一角硬币叠放的高度约10mm,一枚硬币的厚度在2.5mm左右,一元硬币的厚度还要小一些。故A不符合实际;

B、标准乒乓球的直径为4cm。故B不符合实际;

C、中学生伸开手掌,大拇指指尖到中指指尖的距离(一拃)大约15cm,物理教科书的宽度略大于此数值,在18dm=180cm左右。故C不符合实际;

D、中学生的身高在160cm左右,课桌的高度大约是中学生身高的一半,在80cm=0.8m左右。故D符合实际。

故选:D。

13.【解答】解:中学生的身高在160cm左右,课桌的高度大约是中学生身高的一半,在70cm左右,故A符合实际、BCD不合实际。

故选:B。

14.【解答】解:

A、普通教室门的高度约为2m,故以A不符合实际;

B、中学生的身高约为1.60m,普通课桌的高度约为人身高的一般,约为0.8m,故B符合实际;

C、一般纸张的厚度在75μm=0.075mm左右,A4纸的厚度略大一些,在0.1mm左右,故C不符合实际;

D、成年人每2步约为1.5m,即一步的距离在75cm=0.75m左右,故D不符合实际。

故选:B。

15.【解答】解:1.62×108nm=1.62×108×10﹣9m=0.162m=16.2cm;

A、一层楼的高度为3m,四层楼的高度约为12m,故A不符合题意;

B、一个中学生的高度为1.6m,故B不符合题意;

C、练习本的长度约为16cm,故C符合题意;

D、一座山的高度在几百甚至几千米,故D不符合题意。

故选:C。

16.【解答】解:我国18岁及以上成年男性平均身高1.67m。一个人心跳的频率为1Hz,指每秒跳动1次,所以他的心脏跳动60次用时60s。

故答案为:m;60。

17.【解答】中学生伸开手掌,大拇指指尖到中指指尖的距离大约17cm,一只圆珠笔的长度略小于17cm,在15cm左右;

成年人的身高在170cm左右,中学生的身高略小于成年人,在160cm=1.6m左右;

学生用课桌高不足1m,为80cm。

故答案为:cm;m;cm。

四.长度的测量(共10小题)

18.【解答】解:

A、五次测量数据中,第三次的实验数据18.10cm与其余四次测量数据相差较大,为错误数据,故A错误;

B、去除错误数据18.10cm,则物理课本的宽度应为:≈18.51cm,故B错误;

C、18.50cm中最后一位“0”是估计值,长度测量时,要估读到分度值的下一位,当刻度正好在整数刻度时,我们就应估读为“0”,故C错误;

D、由数据18.52cm,18.52cm,18.11cm,18.50cm,18.51cm知,此刻度尺估读到mm的下一位,所以分度值为1mm,故D正确。

故选:D。

19.【解答】解:

1.865dm=18.65cm;刻度尺的最小分度值是1mm,应该估读到最小分度值的下一位,故18.640cm是错误的,所以删除;

物理书的宽为L=≈18.65cm。

故选:C。

20.【解答】解:

A、刻度尺的零刻线没有与桌面对齐,故A错误;

B、没把三角尺的直角边与刻度尺靠紧,无法确定直径的大小,故B错误;

CD、测量圆形物体的直径,需要用两只直角三角板把圆柱体夹在中间,放到刻度尺上测出它的直径,用末端三角板直角边所对的刻度值减去起始端三角板直角边所对的刻度值,即可得出圆柱体的直径;C图中左边三角尺没有与刻度尺的零刻度线对齐,故C错误,D正确。

故选:D。

21.【解答】解:

A、因为是圆形的硬币,需要用两块直角三角板把硬币夹在中间,放到刻度尺上测出它的直径,故A正确;

B、已知铜线圈的宽度和匝数,测量出n圈细铜丝总宽度,除以圈数得到细铜丝的直径,故B正确;

C、刻度尺测量物体长度时,刻度尺得与被测物体平行,故C错误;

D、使用刻度尺测出课本内纸张的厚度h,数出纸张数n,计算出每张纸的厚度d=,故D正确。

故选:C。

22.【解答】解:(1)A刻度尺,1cm之间有2个小格,其分度值为0.5cm,

B刻度尺,1cm之间有10个小格,其分度值为0.1cm=1mm,使用B刻度尺测量较准确;

B刻度尺,物体左侧与0刻度线对齐,右侧与2.80cm对齐,所以物体的长度为L=2.80cm;

(2)停表小盘的分度值是0.5min,指针在3min过一点;大盘的分度值是0.1s,而大盘指针在8s,因此秒表读数为3min8s。

故答案为:(1)B;2.80;(2)3min8s。

23.【解答】解:

(1)由图知:刻度尺上1cm之间有10个小格,所以一个小格代表1mm,即刻度尺的分度值为1mm;纪念章下端与8.0cm刻度线对齐,读作8.00cm对齐,上端与5.5cm刻度线对齐,读作5.50cm,所以纪念章的直径为:d=8.00cm﹣5.50cm=2.50cm;

(2)刻度尺遇冷收缩会使分度值的实际长度变小,而刻度依然是原来标注的刻度,所以用其测量物体的长度时,其测量结果会偏大。

故答案为:2.50;大于。

24.【解答】解:

实验器材还需要刻度尺测钢丝绕圈的总长度;

(1)钢丝绕圈的总长度为L=15.00cm﹣10.00cm=5.00cm;

(2)数出钢丝绕的圈数n为39,=≈0.13cm=1.3mm;

(3)根据由可知,当绕出的线圈有重叠表示n不变,钢丝绕圈的总长度L变小,所以d变小;

(4)根据由可知,当绕线圈时没能做到线圈与线圈紧密靠拢时,表示L变大,n不变,所以d变大。

故答案为:刻度尺;(1)5.00;(2)1.3;(3)偏小;(4)偏大。

25.【解答】解:(1)正确测量一张墙纸的方法,①用刻度尺测出铅笔的直径为D1;②把纸紧密地环绕在圆柱形铅笔上,数出圈数为n圈;③用刻度尺测出圆环的直径为D2;

(2)用圆环的直径D2减去铅笔的直径D1除以2n就是墙纸的厚度,所以墙纸的厚度的表达式:。

(3)该同学多次测量的目的是减小误差。

故答案为:(1)③用刻度尺测出圆环的直径为D2;(2);(3)减小误差。

26.【解答】解:(1)由于细铜丝直径小于刻度尺的分度值,不能直接测量,且较柔软,故可将其绕在铅笔杆上(C),并用刻度尺量出总长度L(A),数出缠绕的圈数n(D),用铜丝线圈的宽度除以铜丝的圈数n,即得细铜丝的直径d(B);故合理顺序应为:CADB;

(2)即铜丝的直径:d=L;

(3)由于细铜丝直径小于刻度尺的分度值,不能直接测量。

故答案为:(1)CADB;(2)L;(3)由于细铜丝直径小于刻度尺的分度值,不能直接测量。

27.【解答】解:

不可能把纸拉直再测量长度,但卷成筒状的纸的横截面积是由纸的厚度和长度叠加而成的,所以要测出横截面积的大小和一张纸的厚度即可求出纸的总长度;

(1)用刻度尺测出纸筒横截面的半径R和卷轴的半径r;

(2)纸的厚度d已知,设纸的宽度为c,根据体积关系可以列出:Lcd=(πR2﹣πr2) c,所以纸卷总长度L=。

故答案为:(1)纸筒横截面的半径R和卷轴的半径r;(2)L=。

五.刻度尺的使用(共6小题)

28.【解答】解:

A、铅笔没有紧靠刻度尺有刻线的一侧。故A错误;

B、铅笔与刻度尺不平行,故B错误;

C、铅笔左侧与刻度尺0刻度线对齐,并且紧靠刻线。故C正确;

D、铅笔左侧没有与0刻度线或其它整格刻线对齐。故D错误。

故选:C。

29.【解答】解:

A、被测物体的起始端没有与刻度尺零刻度线对齐,故A错误;

B、被测物体的起始端与刻度尺零刻度线对齐,读数时视线与刻度尺尺面垂直,故B正确;

C、被测物体的起始端没有与刻度尺零刻度线对齐,读数时视线没有与刻度尺尺面垂直,故C错误;

D、图中刻度尺倾斜了,没有放正,故D错误。

故选:B。

30.【解答】解:由图知:刻度尺较厚,A、B、C、刻度面没有靠近被测物体;另外B选项中刻度尺倾斜放置,C选项中0刻度线没有对齐最左侧;

D、刻度尺放置方法正确。

故选:D。

31.【解答】解:刻度尺是初中物理中基本的测量工具,使用前要观察它的量程和分度值,使用时刻度要紧贴被测物体,零刻度线磨损的刻度尺,要从其它整数刻度开始测量。读数时视线与刻度垂直,测量结果要估读到分度值的下一位,记录测量结果时必须在数字后面注明单位,故ACD错误,B正确。

故选:B。

32.【解答】解:由刻度尺的使用规则可知,读数时,视线要与刻度尺的尺面垂直,故正确的读数方法是B;

刻度尺上1cm之间有10个小格,所以一个小格代表的长度是0.1cm=1mm,即此刻度尺的分度值为1mm;物体左侧与2.00cm对齐,右侧在5.15cm处,所以物体的长度为L=5.15cm﹣2.00cm=3.15cm。

故答案为:3.15。

33.【解答】解:B刻度尺的刻度线一边没有紧靠被测物体,A刻度尺放置正确;

A刻度尺的一个大格表示1cm,里面有10个小格,即两条相邻刻度线之间的距离(分度值)是1mm;B刻度尺的一个大格表示1cm,里面有5个小格,分度值是2mm;所以B刻度尺的精确程度较低;

A刻度尺的分度值为1mm,起始端从1.00cm开始,物体的另一端与3.0cm刻度线对齐,要估读到分度值的下一位,末端读数3.00cm,因此物体的长度为L=3.00cm﹣1.00cm=2.00cm。

故答案为:A;B;2.00。

六.误差及其减小方法(共7小题)

34.【解答】解:A、误差是在测量过程中产生的测量值与真实值间的差异,这种差异不同于错误,故A错误;

B、在测量时,多测量几次取平均值可以减小误差,选用更精密的测量仪器,可以一定程度上减小误差,故B正确;

CD、在测量中,错误是不允许的,是可以避免的,但误差是不可避免的,故CD错误。

故选:B。

35.【解答】解:①“测量物体的长度”时,由于测量工具或测量方法等会产生实验误差,为了减小误差采取多次测量求平均值的方法;

②“研究杠杆的平衡条件”时,要多次改变动力(臂)和阻力(臂),目的是发现普遍规律,避免结论的偶然性;

③在“伏安法测电阻”的实验中,用电压表和电流表测导体的电阻时,测量的是定值电阻的阻值,测量值是个定值,多次测量求平均值可以减小误差。

④“研究串、并联电路的电流特点”时,尤其是探究并联电路的电流特点时,如果两个电阻阻值相同,测量的电流也会相同,就会得出“并联电路各支路电流相等”的错误结论,因此为了寻找普遍规律,换用不同电阻多次测量。

故选:A。

36.【解答】解:在使用工具测量长度、质量、体积时,采用多次测量求平均值的方法,能够减小测量过程中的误差,

用刻度尺三次测量同一本书的长度,用刻度尺三次测量同一块橡皮的厚度,用量筒三次测量同一块鹅卵石的体积,都可以求平均值有效减小测量误差;

由于不同时间,人的体温不一定相同,所以用体温计一天早中晚三次测量同一个人的体温,不能减小误差。

故选:B。

37.【解答】解:A、研究光的反射规律是进行多次实验,是为了总结普遍性的规律,避免实验的偶然性,故A不合题意;

B、用刻度尺测量物体的长度,采用多次测量的目的是:取平均值,减小测量误差,故B符合题意;

C、探究固体熔化时温度的变化规律时,要收集多组数据,是为了得出普遍性的规律,故C不合题意;

D、研究平面镜的成像规律,进行多次实验,是为了总结普遍性的规律,避免实验的偶然性,故D不合题意。

故选:B。

38.【解答】解:A、误差是客观存在的,是由测量工具不够精密、测量方法不够科学等因素引起的,测量长度时,一般从尺的零刻线起测量;零刻线已磨损的刻度尺,可以从其他没有磨损的刻度线起测量,这样不会增大误差,故A错误;

B、天平不进行调节横梁平衡,直接测量物体的质量会产生错误,而不是误差,故B错误;

C、使用刻度尺读数时,视线必须和刻度尺垂直,如果不垂直造成的是错误,不是误差,故C错误;

D、在测量物理课本的宽度时,多次测量求平均值可以减小误差,故D正确。

故选:D。

39.【解答】解:误差是测量值和真实值之间的差异,是不可避免的,多次测量求平均值,选用精密的测量工具,改进测量方法都可减小误差。

故答案为:求平均值;误差。

40.【解答】解:由于仪器、实验条件、环境等因素的限制,测量不可能无限精确,物理量的测量值与客观存在的真实值之间总会存在着一定的差异,这种差异就是测量误差。多次测量求平均值、选用精密的测量工具、改进测量方法,都可以减小误差。

故答案为:真实值;多次测量求平均值。

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙