2021-2022学年八年级全一册化学鲁教版(五四制)单元练习(六)燃烧与燃料(含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年八年级全一册化学鲁教版(五四制)单元练习(六)燃烧与燃料(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 200.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-09-29 21:56:40 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年八年级全一册化学鲁教版(五四制)单元练习(六)燃烧与燃料

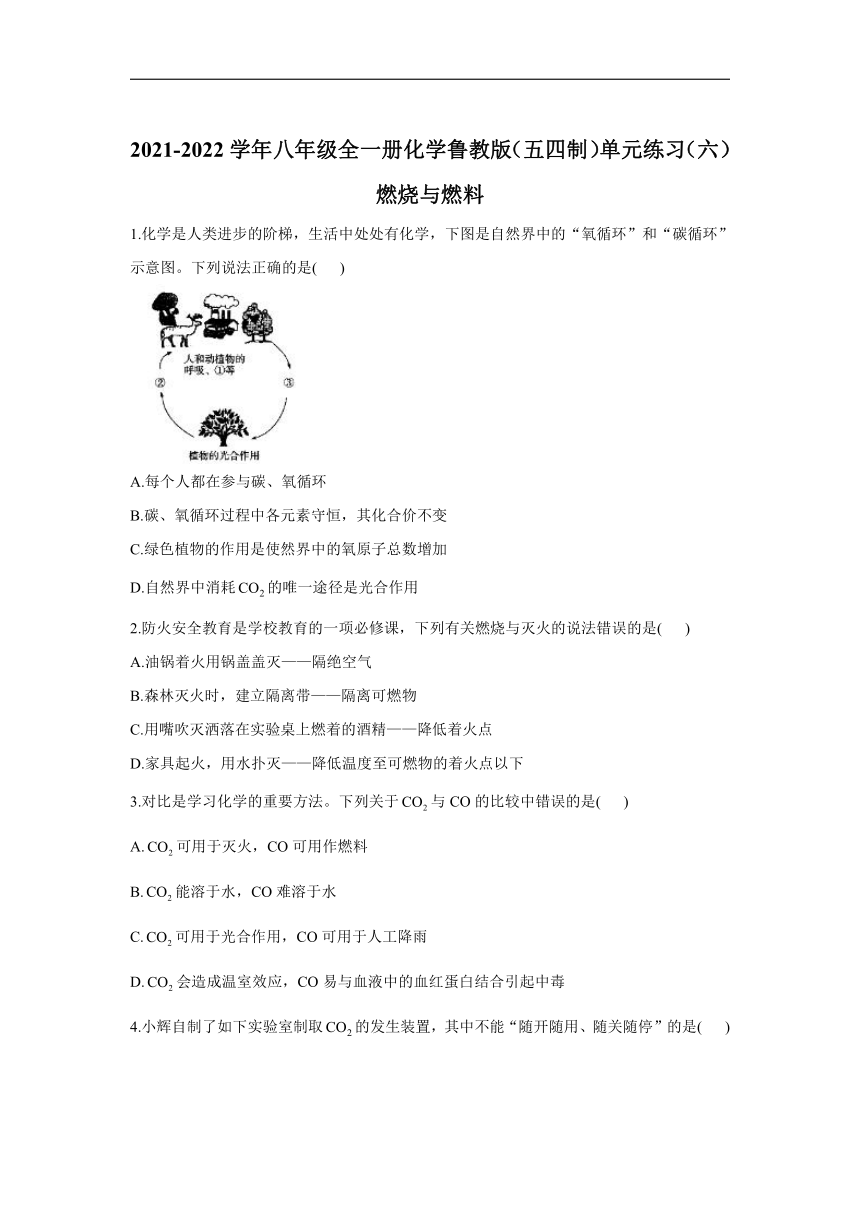

1.化学是人类进步的阶梯,生活中处处有化学,下图是自然界中的“氧循环”和“碳循环”示意图。下列说法正确的是(

)

A.每个人都在参与碳、氧循环

B.碳、氧循环过程中各元素守恒,其化合价不变

C.绿色植物的作用是使然界中的氧原子总数增加

D.自然界中消耗的唯一途径是光合作用

2.防火安全教育是学校教育的一项必修课,下列有关燃烧与灭火的说法错误的是(

)

A.油锅着火用锅盖盖灭——隔绝空气

B.森林灭火时,建立隔离带——隔离可燃物

C.用嘴吹灭洒落在实验桌上燃着的酒精——降低着火点

D.家具起火,用水扑灭——降低温度至可燃物的着火点以下

3.对比是学习化学的重要方法。下列关于与CO的比较中错误的是(

)

A.可用于灭火,CO可用作燃料

B.能溶于水,CO难溶于水

C.可用于光合作用,CO可用于人工降雨

D.会造成温室效应,CO易与血液中的血红蛋白结合引起中毒

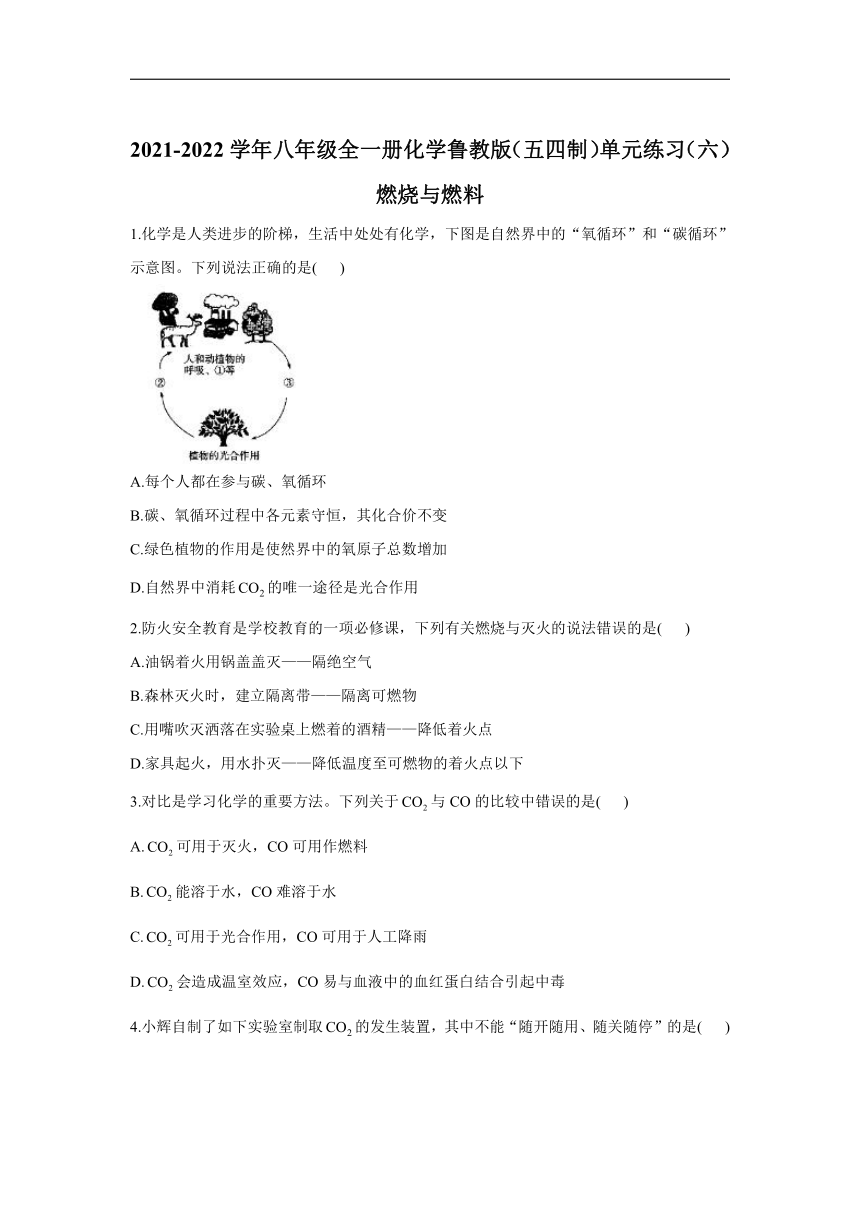

4.小辉自制了如下实验室制取的发生装置,其中不能“随开随用、随关随停”的是(

)

A.

B.

C.

D.

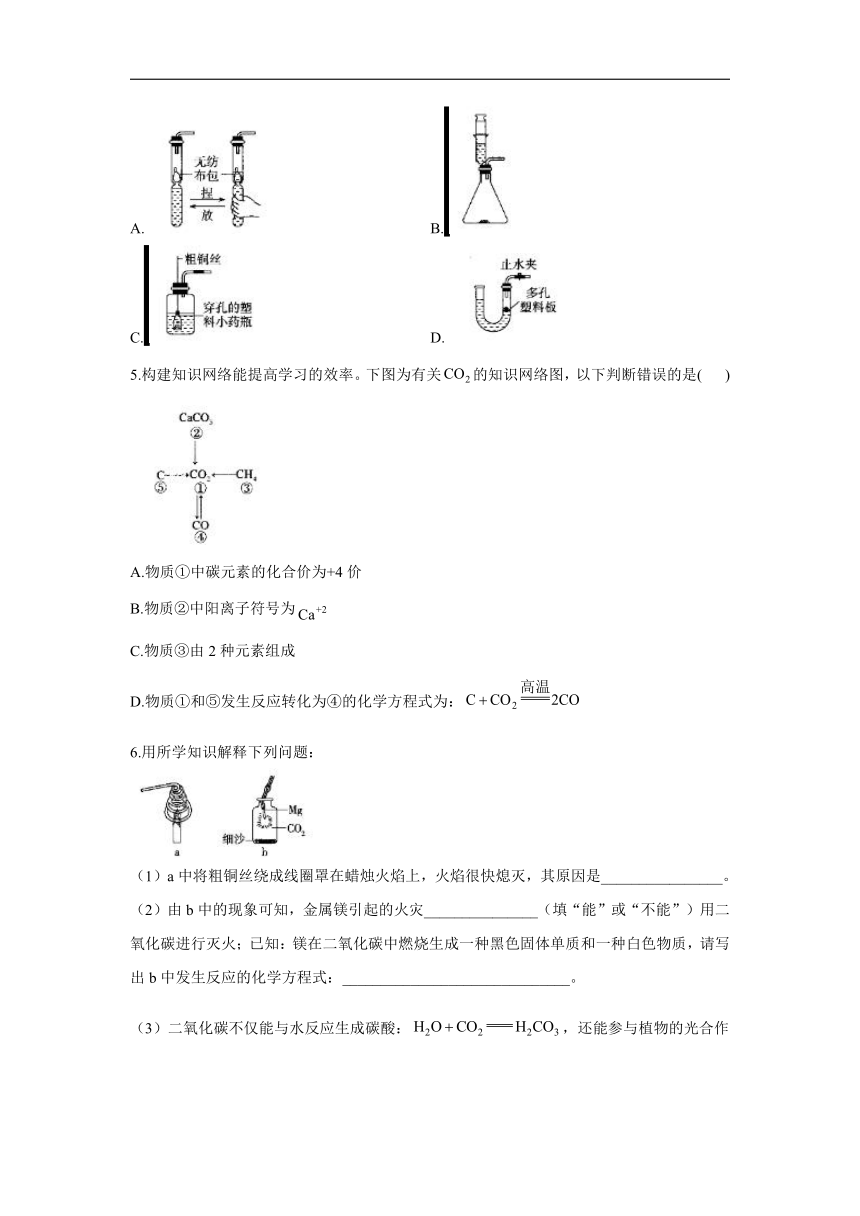

5.构建知识网络能提高学习的效率。下图为有关的知识网络图,以下判断错误的是(

)

A.物质①中碳元素的化合价为+4价

B.物质②中阳离子符号为

C.物质③由2种元素组成

D.物质①和⑤发生反应转化为④的化学方程式为:

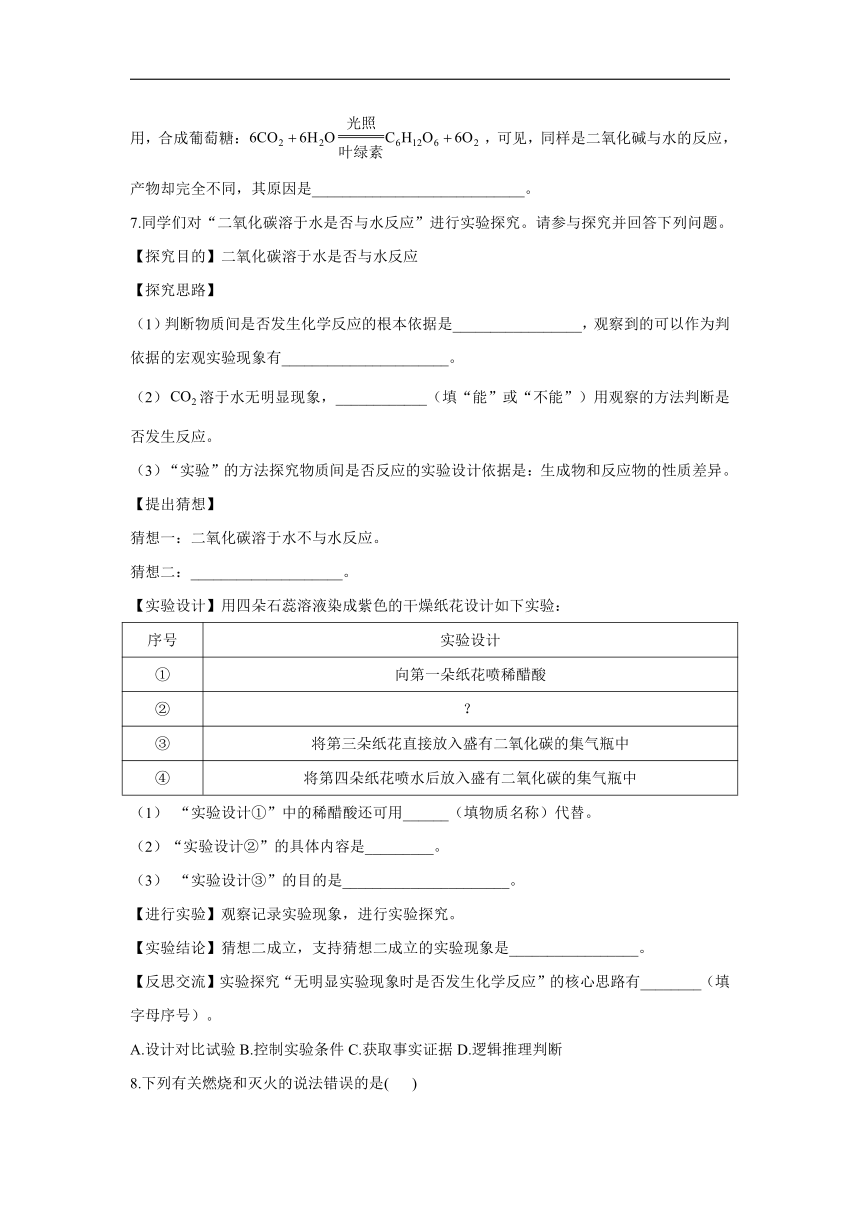

6.用所学知识解释下列问题:

(1)a中将粗铜丝绕成线圈罩在蜡烛火焰上,火焰很快熄灭,其原因是________________。

(2)由b中的现象可知,金属镁引起的火灾_______________(填“能”或“不能”)用二氧化碳进行灭火;已知:镁在二氧化碳中燃烧生成一种黑色固体单质和一种白色物质,请写出b中发生反应的化学方程式:______________________________。

(3)二氧化碳不仅能与水反应生成碳酸:,还能参与植物的光合作用,合成葡萄糖:,可见,同样是二氧化碱与水的反应,产物却完全不同,其原因是____________________________。

7.同学们对“二氧化碳溶于水是否与水反应”进行实验探究。请参与探究并回答下列问题。

【探究目的】二氧化碳溶于水是否与水反应

【探究思路】

(1)判断物质间是否发生化学反应的根本依据是_________________,观察到的可以作为判依据的宏观实验现象有______________________。

(2)溶于水无明显现象,____________(填“能”或“不能”)用观察的方法判断是否发生反应。

(3)“实验”的方法探究物质间是否反应的实验设计依据是:生成物和反应物的性质差异。

【提出猜想】

猜想一:二氧化碳溶于水不与水反应。

猜想二:____________________。

【实验设计】用四朵石蕊溶液染成紫色的干燥纸花设计如下实验:

序号

实验设计

①

向第一朵纸花喷稀醋酸

②

?

③

将第三朵纸花直接放入盛有二氧化碳的集气瓶中

④

将第四朵纸花喷水后放入盛有二氧化碳的集气瓶中

(1)

“实验设计①”中的稀醋酸还可用______(填物质名称)代替。

(2)“实验设计②”的具体内容是_________。

(3)

“实验设计③”的目的是______________________。

【进行实验】观察记录实验现象,进行实验探究。

【实验结论】猜想二成立,支持猜想二成立的实验现象是_________________。

【反思交流】实验探究“无明显实验现象时是否发生化学反应”的核心思路有________(填字母序号)。

A.设计对比试验B.控制实验条件C.获取事实证据D.逻辑推理判断

8.下列有关燃烧和灭火的说法错误的是(

)

A.进入加油站,禁止使用手机

B.贵重图书资料着火,用“干冰”灭火器扑灭

C.“钻木取火”是通过摩擦生热提高木材的着火点

D.在森林大火蔓延线路前砍伐一条“隔离带”,以控制火势

9.能证明某无色无味气体是的操作及现象是(

)

选项

实验操作

实验现象

A

将燃着的木条伸入集气瓶

木条燃烧更旺

B

将带火星的木条伸入集气瓶

木条复燃

C

将气体通入澄清石灰水

石灰水变浑浊

D

将气体通入蒸馏水中

有气泡逸出

A.A

B.B

C.C

D.D

10.某兴趣小组为测定大理石中碳酸钙的质量分数及二氧化碳的化学性质(杂质既不溶于水,也不与稀盐酸反应),设计了如下实验。

(1)仪器①的名称为_________,实验中为了得到平稳的气流,最适合的发生装置组合是____________(填字母),反应的化学方程式为________________________。

(2)用E装置收集并测量产生二氧化碳气体的体积,其中瓶内植物油的作用是__________,如果没有植物油,测得的碳酸钙的质量分数将_____________(填“偏大”或“偏小”)。

(3)如F所示,向放有燃着蜡烛的烧杯中缓慢倾倒二氧化碳,观察到下层蜡烛先熄灭,上层蜡烛后熄灭。说明二氧化碳具有的性质:________;________。由此可知二氧化碳的用途是_________________。

(4)如果实验前称量大理石的质量为2.5g,完全反应后所得二氧化碳气体的质量为0.88g(注:根据测出气体的体积和密度求出),则该大理石中碳酸钙的质量分数为__________。

11.某学校化学兴趣小组探究燃烧条件的部分实验过程如下。

【查阅资料】乒乓球是由硝化纤维塑料制成的硝化纤维塑料又名赛璐珞,着火点为180℃,滤纸是棉质纤维,着火点在245℃左右。

【进行实验】

①取一小块乒乓球碎片和滤纸碎片,分别用坩埚钳夹住,放在酒精灯火焰上加热,现察纸片共球到两种物质都能燃烧。

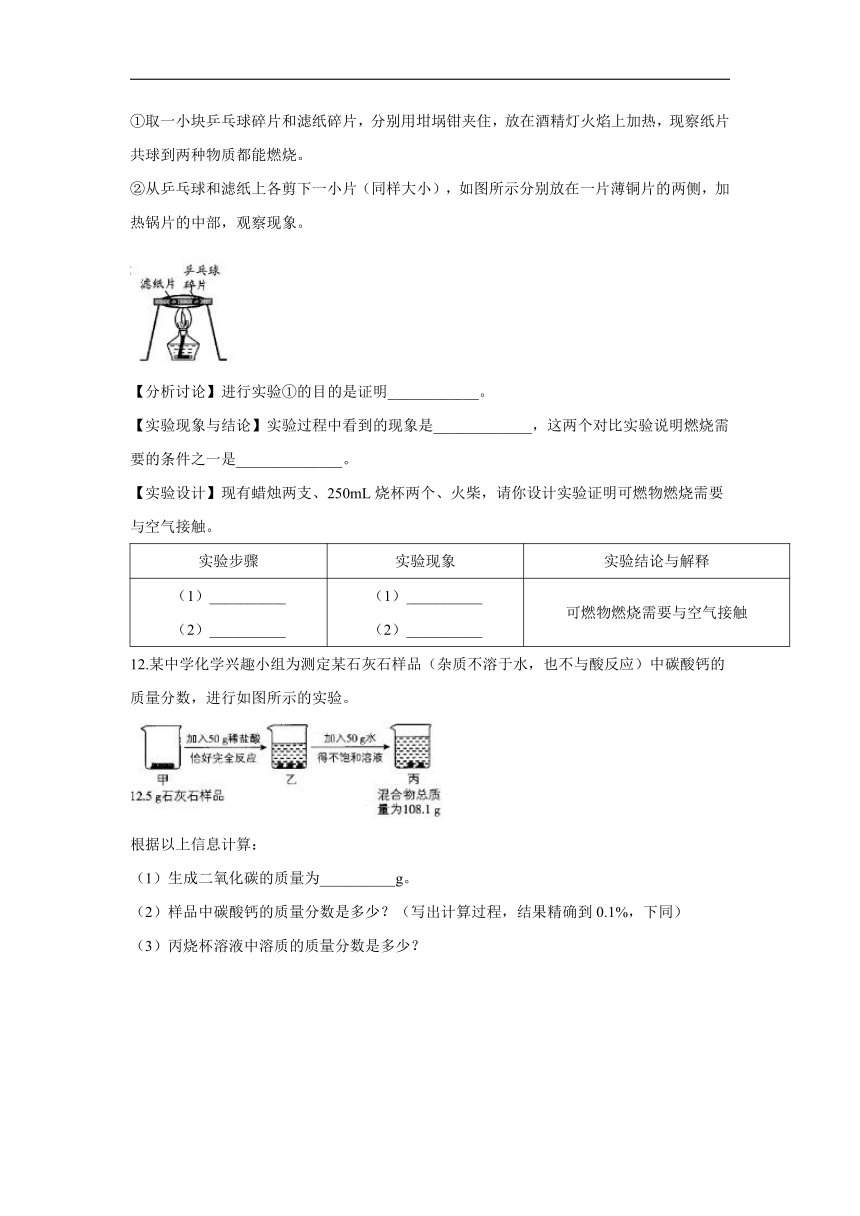

②从乒乓球和滤纸上各剪下一小片(同样大小),如图所示分别放在一片薄铜片的两侧,加热锅片的中部,观察现象。

【分析讨论】进行实验①的目的是证明____________。

【实验现象与结论】实验过程中看到的现象是_____________,这两个对比实验说明燃烧需要的条件之一是______________。

【实验设计】现有蜡烛两支、250mL烧杯两个、火柴,请你设计实验证明可燃物燃烧需要与空气接触。

实验步骤

实验现象

实验结论与解释

(1)__________(2)__________

(1)__________(2)__________

可燃物燃烧需要与空气接触

12.某中学化学兴趣小组为测定某石灰石样品(杂质不溶于水,也不与酸反应)中碳酸钙的质量分数,进行如图所示的实验。

根据以上信息计算:

(1)生成二氧化碳的质量为__________g。

(2)样品中碳酸钙的质量分数是多少?(写出计算过程,结果精确到0.1%,下同)

(3)丙烧杯溶液中溶质的质量分数是多少?

答案以及解析

1.答案:A

解析:呼吸作用消耗氧气,产生二氧化碳,因此每个人都在参与碳、氧循环;碳、氧循环过程中各元素守恒,但碳、氧元素的化合价会发生改变;由质量守恒定律可知,化学反应前后原子的数目保持不变;除了光合作用,自然界中消耗二氧化碳的途径还有海水吸收等。

2.答案:C

解析:油锅着火用锅盖盖灭,利用了隔绝空气的灭火原埋;森林灭火时,建立隔离带,利用了凊除或隔离可燃物的灭火原理;用嘴吹灭洒落在实验桌上燃着的酒精,是利用了使温度降到可燃物的着火点以下的灭火原理;家具起火,用水扑灭,利用了使温度降到可燃物的着火点以下的灭火原理。

3.答案:C

解析:不燃烧、不支持燃烧、密度比空气大,可用于灭火;CO只有可燃性,可用作燃料,A正确。能溶于水,CO难溶于水,B正确。可用于光合作用,CO不能用于人工降雨,用于人工降雨的是固态二氧化碳(干冰),C错误。会造成温室效应,CO有毒,易与血液中的血红蛋白结合引起中毒,D正确。

4.答案:B

解析:

A项,通过捏、放操作,可以使固体和液体接触、分离,从而实现反应的发生和停止;B项,注射器可以控制液体的滴加速率,但不能控制反应的停止;C项,通过上下移动粗铜丝,可以使固体和液体分离与接触,能达到随开随用,随关随停的目的;D项,当关闭止水夹时,固体和液体分离,反应停止,打开止水夹,固体和液体接触,反应发生。

5.答案:B

解析:

物质①是二氧化碳,其中氧元素显-2价,根据化合物中各元素正负化合价的代数和为零可得,碳元素的化合价为+4价;物质②是碳酸钙,阳离子为钙离子,符号为;物质③是甲烷,由碳、氢2种元素组成;二氧化碳和碳在高温下反应生成一氧化碳,化学方程式为。

6.答案:(1)冷的粗铜丝快速吸热,使温度降到了石蜡的着火点以下(合理即可)

(2)不能;

(3)反应条件不同

解析:(1)a中将粗铜丝绕成线圈罩在蜡烛火焰上,火焰很快熄灭,其原因是冷的粗铜丝快速吸热,使温度降到了石蜡的着火点以下。

(2)由b中的现象可知,金属镁可以在二氧化碳中燃烧,所以金属镁引起的火灾不能用二氧化碳进行灭火;镁和二氧化碳在点燃的条件下反应生成氧化镁和碳,反应的化学方程式为。二氧化碳与水反应,反应条件不同,产物也不相同。

7.答案:【探究思路】(1)是否有新物质生成;颜色变化、放出气体、生成沉淀等并伴有吸热、放热、发光等能量变化

(2)不能

【提出猜想】猜想二:a.二氧化碳溶于水能与水反应;b.一氧化碳溶于水能与水反应生成酸类物质;c二氧化碳溶于水能与水反应生成碳酸(任写一种猜想即可)

【实验设计】(1)稀硫酸(合理即可)

(2)向第二朵纸花喷水

(3)验证能否使紫色石蕊变色

【实验结论】支持“猜想a成立的实验现象:②③不变红,④变红;支持“猜想二b、c”成立的实验现象:②③不变红,④变红

【反思交流】ABCD

解析:【探究思路】(1)判断物质是否发生化学反应的根本依据是是否生成新物质,观察到的可以作为判断依据的宏观实验现象有生成沉淀气体、颜色变化等并伴有吸热、放热、发光等能量变化。

(2)溶于水无明显现象,不能观察的方法判断是否发生反应。

【提出猜想】猜想二为二氧化碳溶于水能与水反应或二氧化碳溶于水能与水反应生成酸类物质或二氧化碳溶于水能与水反应生成碳酸。

【实验设计】(1)“实验设计①”中的稀醋酸还可用稀硫酸等来代替。

(2)“实验设计②”检验水能否使纸花变色,因此具体内容是向第二朵纸花喷水。

(3)“实验设计③”的目的是检验二氧化碳能否使紫色石蕊变色。

【实验结论】②③中纸花不变色,说明水、二氧化碳都不能使石蕊变色;④中纸花变红,说明二氧化碳和水发生了反应,结合①中纸花变红,可知生成了酸类物质或碳酸。

【反思交流】实验探究“无明显实验现象时是否发生化学反应”的核心思路有设计对比实验、控制实验条件、获取事实证据、逻辑推理判断,故选A、B、C、D。

8.答案:C

解析:

“钻木取火”是通过摩擦生热,使温度达到木材的着火点;木材的着火点是固定的,不能改变。

9.答案:C

解析:

10.答案:(1)锥形瓶

;AD;

(2)防止二氧化碳溶于水(或防止二氧化碳与水发生反应);偏小

(3)不燃烧、不支持燃烧;密度比空气大;灭火

(4)80%

解析:(1)①为锥形瓶;注射器可以控制液体的滴加速率,得到平稳的气流,故选A、D组装成发生装置;碳酸钙和稀盐酸反应生成二氧化碳、水和氯化钙,书写化学方程式时,注意配平并标注气体符号。

(2)二氧化碳能溶于水且与水反应,E装置水面上加一层植物油,可以防止二氧化碳溶于水或与水反应;如果没有植物油,部分二氧化碳溶于水或与水反应,会使测得的二氧化碳的体积偏小,质量偏小,从而导致碳酸钙的质量分数偏小。

(3)下层的蜡烛先熄灭,上层的蜡烛后熄灭,说明的密度比空气大;蜡烛熄灭,说明二氧化碳不能燃烧,也不能支持燃烧。由此可知二氧化碳可用于灭火。

(4)设大理石样品中碳酸钙的质量分数为,则

大理石中碳酸钙的质量分数为。

11.答案:【分析讨论】乒乓球碎片和滤纸碎片都是可燃物

【实验现象与结论】乒乓球碎片首先燃烧,滤纸片后燃烧;可燃物燃烧温度必须达到其着火点【实验设计】实验步骤:(1)取250mL烧杯两个,规格相同的两支小蜡烛

(2)同时点燃两支蜡烛,一支蜡烛放入一个烧杯,将另一个烧杯倒扣住另一支蜡烛;实验现象:(1)放在烧杯中的蜡烛正常燃烧

(2)被烧杯扣住的燃烧蜡烛逐渐熄灭

解析:【分析讨论】物质燃烧必须满足三个条件:①物质具有可燃性,②可燃物与充足的氧气接触,③可燃物的温度达到其自身的着火点。物质受热时能够燃烧,说明是可燃物。取小块乒乓球碎片和滤纸碎片,分别用坩埚钳夹住,放在酒精灯火焰上加热,其目的是证明乒乓球碎片和滤纸碎片是可燃物;

【实验现象与结论】乒乓球碎片的着火点比滤纸的着火点低,把它们分别放在加热的铜片上,乒乓球碎片先燃烧,说明燃烧条件之一是温度达到可燃物的着火点;

【实验设计】设计实验证明可燃物燃烧需要与空气接触,控制实验条件时除一支蜡烛与氧气接触,一支蜡烛不与氧气接触,其他条件相同。实验步骤:(1)取250mL烧杯两个,规格相同的两支小蜡烛;(2)同时点燃两支蜡烛,一支蜡烛放入一个烧杯,将另一个烧杯倒扣住另一支蜡烛;实验现象:(1)放在烧杯中的蜡烛正常燃烧;(2)被烧杯扣住的燃烧蜡烛逐渐熄灭。

12.答案:(1)4.4

(2)解:设12.5g样品中碳酸钙的质量为,生成氯化钙的质量为。

样品中碳酸钙的质量分数为

答:样品中碳酸钙的质量分数是80.0%。

(3)丙烧杯溶液中溶质的质量分数为

答:丙烧杯溶液中溶质的质量分数是10.5%。

解析:根据质量守恒定律,反应前后,质量之差为生成的二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量可以计算出碳酸钙的质量与生成氯化钙的质量。

1.化学是人类进步的阶梯,生活中处处有化学,下图是自然界中的“氧循环”和“碳循环”示意图。下列说法正确的是(

)

A.每个人都在参与碳、氧循环

B.碳、氧循环过程中各元素守恒,其化合价不变

C.绿色植物的作用是使然界中的氧原子总数增加

D.自然界中消耗的唯一途径是光合作用

2.防火安全教育是学校教育的一项必修课,下列有关燃烧与灭火的说法错误的是(

)

A.油锅着火用锅盖盖灭——隔绝空气

B.森林灭火时,建立隔离带——隔离可燃物

C.用嘴吹灭洒落在实验桌上燃着的酒精——降低着火点

D.家具起火,用水扑灭——降低温度至可燃物的着火点以下

3.对比是学习化学的重要方法。下列关于与CO的比较中错误的是(

)

A.可用于灭火,CO可用作燃料

B.能溶于水,CO难溶于水

C.可用于光合作用,CO可用于人工降雨

D.会造成温室效应,CO易与血液中的血红蛋白结合引起中毒

4.小辉自制了如下实验室制取的发生装置,其中不能“随开随用、随关随停”的是(

)

A.

B.

C.

D.

5.构建知识网络能提高学习的效率。下图为有关的知识网络图,以下判断错误的是(

)

A.物质①中碳元素的化合价为+4价

B.物质②中阳离子符号为

C.物质③由2种元素组成

D.物质①和⑤发生反应转化为④的化学方程式为:

6.用所学知识解释下列问题:

(1)a中将粗铜丝绕成线圈罩在蜡烛火焰上,火焰很快熄灭,其原因是________________。

(2)由b中的现象可知,金属镁引起的火灾_______________(填“能”或“不能”)用二氧化碳进行灭火;已知:镁在二氧化碳中燃烧生成一种黑色固体单质和一种白色物质,请写出b中发生反应的化学方程式:______________________________。

(3)二氧化碳不仅能与水反应生成碳酸:,还能参与植物的光合作用,合成葡萄糖:,可见,同样是二氧化碱与水的反应,产物却完全不同,其原因是____________________________。

7.同学们对“二氧化碳溶于水是否与水反应”进行实验探究。请参与探究并回答下列问题。

【探究目的】二氧化碳溶于水是否与水反应

【探究思路】

(1)判断物质间是否发生化学反应的根本依据是_________________,观察到的可以作为判依据的宏观实验现象有______________________。

(2)溶于水无明显现象,____________(填“能”或“不能”)用观察的方法判断是否发生反应。

(3)“实验”的方法探究物质间是否反应的实验设计依据是:生成物和反应物的性质差异。

【提出猜想】

猜想一:二氧化碳溶于水不与水反应。

猜想二:____________________。

【实验设计】用四朵石蕊溶液染成紫色的干燥纸花设计如下实验:

序号

实验设计

①

向第一朵纸花喷稀醋酸

②

?

③

将第三朵纸花直接放入盛有二氧化碳的集气瓶中

④

将第四朵纸花喷水后放入盛有二氧化碳的集气瓶中

(1)

“实验设计①”中的稀醋酸还可用______(填物质名称)代替。

(2)“实验设计②”的具体内容是_________。

(3)

“实验设计③”的目的是______________________。

【进行实验】观察记录实验现象,进行实验探究。

【实验结论】猜想二成立,支持猜想二成立的实验现象是_________________。

【反思交流】实验探究“无明显实验现象时是否发生化学反应”的核心思路有________(填字母序号)。

A.设计对比试验B.控制实验条件C.获取事实证据D.逻辑推理判断

8.下列有关燃烧和灭火的说法错误的是(

)

A.进入加油站,禁止使用手机

B.贵重图书资料着火,用“干冰”灭火器扑灭

C.“钻木取火”是通过摩擦生热提高木材的着火点

D.在森林大火蔓延线路前砍伐一条“隔离带”,以控制火势

9.能证明某无色无味气体是的操作及现象是(

)

选项

实验操作

实验现象

A

将燃着的木条伸入集气瓶

木条燃烧更旺

B

将带火星的木条伸入集气瓶

木条复燃

C

将气体通入澄清石灰水

石灰水变浑浊

D

将气体通入蒸馏水中

有气泡逸出

A.A

B.B

C.C

D.D

10.某兴趣小组为测定大理石中碳酸钙的质量分数及二氧化碳的化学性质(杂质既不溶于水,也不与稀盐酸反应),设计了如下实验。

(1)仪器①的名称为_________,实验中为了得到平稳的气流,最适合的发生装置组合是____________(填字母),反应的化学方程式为________________________。

(2)用E装置收集并测量产生二氧化碳气体的体积,其中瓶内植物油的作用是__________,如果没有植物油,测得的碳酸钙的质量分数将_____________(填“偏大”或“偏小”)。

(3)如F所示,向放有燃着蜡烛的烧杯中缓慢倾倒二氧化碳,观察到下层蜡烛先熄灭,上层蜡烛后熄灭。说明二氧化碳具有的性质:________;________。由此可知二氧化碳的用途是_________________。

(4)如果实验前称量大理石的质量为2.5g,完全反应后所得二氧化碳气体的质量为0.88g(注:根据测出气体的体积和密度求出),则该大理石中碳酸钙的质量分数为__________。

11.某学校化学兴趣小组探究燃烧条件的部分实验过程如下。

【查阅资料】乒乓球是由硝化纤维塑料制成的硝化纤维塑料又名赛璐珞,着火点为180℃,滤纸是棉质纤维,着火点在245℃左右。

【进行实验】

①取一小块乒乓球碎片和滤纸碎片,分别用坩埚钳夹住,放在酒精灯火焰上加热,现察纸片共球到两种物质都能燃烧。

②从乒乓球和滤纸上各剪下一小片(同样大小),如图所示分别放在一片薄铜片的两侧,加热锅片的中部,观察现象。

【分析讨论】进行实验①的目的是证明____________。

【实验现象与结论】实验过程中看到的现象是_____________,这两个对比实验说明燃烧需要的条件之一是______________。

【实验设计】现有蜡烛两支、250mL烧杯两个、火柴,请你设计实验证明可燃物燃烧需要与空气接触。

实验步骤

实验现象

实验结论与解释

(1)__________(2)__________

(1)__________(2)__________

可燃物燃烧需要与空气接触

12.某中学化学兴趣小组为测定某石灰石样品(杂质不溶于水,也不与酸反应)中碳酸钙的质量分数,进行如图所示的实验。

根据以上信息计算:

(1)生成二氧化碳的质量为__________g。

(2)样品中碳酸钙的质量分数是多少?(写出计算过程,结果精确到0.1%,下同)

(3)丙烧杯溶液中溶质的质量分数是多少?

答案以及解析

1.答案:A

解析:呼吸作用消耗氧气,产生二氧化碳,因此每个人都在参与碳、氧循环;碳、氧循环过程中各元素守恒,但碳、氧元素的化合价会发生改变;由质量守恒定律可知,化学反应前后原子的数目保持不变;除了光合作用,自然界中消耗二氧化碳的途径还有海水吸收等。

2.答案:C

解析:油锅着火用锅盖盖灭,利用了隔绝空气的灭火原埋;森林灭火时,建立隔离带,利用了凊除或隔离可燃物的灭火原理;用嘴吹灭洒落在实验桌上燃着的酒精,是利用了使温度降到可燃物的着火点以下的灭火原理;家具起火,用水扑灭,利用了使温度降到可燃物的着火点以下的灭火原理。

3.答案:C

解析:不燃烧、不支持燃烧、密度比空气大,可用于灭火;CO只有可燃性,可用作燃料,A正确。能溶于水,CO难溶于水,B正确。可用于光合作用,CO不能用于人工降雨,用于人工降雨的是固态二氧化碳(干冰),C错误。会造成温室效应,CO有毒,易与血液中的血红蛋白结合引起中毒,D正确。

4.答案:B

解析:

A项,通过捏、放操作,可以使固体和液体接触、分离,从而实现反应的发生和停止;B项,注射器可以控制液体的滴加速率,但不能控制反应的停止;C项,通过上下移动粗铜丝,可以使固体和液体分离与接触,能达到随开随用,随关随停的目的;D项,当关闭止水夹时,固体和液体分离,反应停止,打开止水夹,固体和液体接触,反应发生。

5.答案:B

解析:

物质①是二氧化碳,其中氧元素显-2价,根据化合物中各元素正负化合价的代数和为零可得,碳元素的化合价为+4价;物质②是碳酸钙,阳离子为钙离子,符号为;物质③是甲烷,由碳、氢2种元素组成;二氧化碳和碳在高温下反应生成一氧化碳,化学方程式为。

6.答案:(1)冷的粗铜丝快速吸热,使温度降到了石蜡的着火点以下(合理即可)

(2)不能;

(3)反应条件不同

解析:(1)a中将粗铜丝绕成线圈罩在蜡烛火焰上,火焰很快熄灭,其原因是冷的粗铜丝快速吸热,使温度降到了石蜡的着火点以下。

(2)由b中的现象可知,金属镁可以在二氧化碳中燃烧,所以金属镁引起的火灾不能用二氧化碳进行灭火;镁和二氧化碳在点燃的条件下反应生成氧化镁和碳,反应的化学方程式为。二氧化碳与水反应,反应条件不同,产物也不相同。

7.答案:【探究思路】(1)是否有新物质生成;颜色变化、放出气体、生成沉淀等并伴有吸热、放热、发光等能量变化

(2)不能

【提出猜想】猜想二:a.二氧化碳溶于水能与水反应;b.一氧化碳溶于水能与水反应生成酸类物质;c二氧化碳溶于水能与水反应生成碳酸(任写一种猜想即可)

【实验设计】(1)稀硫酸(合理即可)

(2)向第二朵纸花喷水

(3)验证能否使紫色石蕊变色

【实验结论】支持“猜想a成立的实验现象:②③不变红,④变红;支持“猜想二b、c”成立的实验现象:②③不变红,④变红

【反思交流】ABCD

解析:【探究思路】(1)判断物质是否发生化学反应的根本依据是是否生成新物质,观察到的可以作为判断依据的宏观实验现象有生成沉淀气体、颜色变化等并伴有吸热、放热、发光等能量变化。

(2)溶于水无明显现象,不能观察的方法判断是否发生反应。

【提出猜想】猜想二为二氧化碳溶于水能与水反应或二氧化碳溶于水能与水反应生成酸类物质或二氧化碳溶于水能与水反应生成碳酸。

【实验设计】(1)“实验设计①”中的稀醋酸还可用稀硫酸等来代替。

(2)“实验设计②”检验水能否使纸花变色,因此具体内容是向第二朵纸花喷水。

(3)“实验设计③”的目的是检验二氧化碳能否使紫色石蕊变色。

【实验结论】②③中纸花不变色,说明水、二氧化碳都不能使石蕊变色;④中纸花变红,说明二氧化碳和水发生了反应,结合①中纸花变红,可知生成了酸类物质或碳酸。

【反思交流】实验探究“无明显实验现象时是否发生化学反应”的核心思路有设计对比实验、控制实验条件、获取事实证据、逻辑推理判断,故选A、B、C、D。

8.答案:C

解析:

“钻木取火”是通过摩擦生热,使温度达到木材的着火点;木材的着火点是固定的,不能改变。

9.答案:C

解析:

10.答案:(1)锥形瓶

;AD;

(2)防止二氧化碳溶于水(或防止二氧化碳与水发生反应);偏小

(3)不燃烧、不支持燃烧;密度比空气大;灭火

(4)80%

解析:(1)①为锥形瓶;注射器可以控制液体的滴加速率,得到平稳的气流,故选A、D组装成发生装置;碳酸钙和稀盐酸反应生成二氧化碳、水和氯化钙,书写化学方程式时,注意配平并标注气体符号。

(2)二氧化碳能溶于水且与水反应,E装置水面上加一层植物油,可以防止二氧化碳溶于水或与水反应;如果没有植物油,部分二氧化碳溶于水或与水反应,会使测得的二氧化碳的体积偏小,质量偏小,从而导致碳酸钙的质量分数偏小。

(3)下层的蜡烛先熄灭,上层的蜡烛后熄灭,说明的密度比空气大;蜡烛熄灭,说明二氧化碳不能燃烧,也不能支持燃烧。由此可知二氧化碳可用于灭火。

(4)设大理石样品中碳酸钙的质量分数为,则

大理石中碳酸钙的质量分数为。

11.答案:【分析讨论】乒乓球碎片和滤纸碎片都是可燃物

【实验现象与结论】乒乓球碎片首先燃烧,滤纸片后燃烧;可燃物燃烧温度必须达到其着火点【实验设计】实验步骤:(1)取250mL烧杯两个,规格相同的两支小蜡烛

(2)同时点燃两支蜡烛,一支蜡烛放入一个烧杯,将另一个烧杯倒扣住另一支蜡烛;实验现象:(1)放在烧杯中的蜡烛正常燃烧

(2)被烧杯扣住的燃烧蜡烛逐渐熄灭

解析:【分析讨论】物质燃烧必须满足三个条件:①物质具有可燃性,②可燃物与充足的氧气接触,③可燃物的温度达到其自身的着火点。物质受热时能够燃烧,说明是可燃物。取小块乒乓球碎片和滤纸碎片,分别用坩埚钳夹住,放在酒精灯火焰上加热,其目的是证明乒乓球碎片和滤纸碎片是可燃物;

【实验现象与结论】乒乓球碎片的着火点比滤纸的着火点低,把它们分别放在加热的铜片上,乒乓球碎片先燃烧,说明燃烧条件之一是温度达到可燃物的着火点;

【实验设计】设计实验证明可燃物燃烧需要与空气接触,控制实验条件时除一支蜡烛与氧气接触,一支蜡烛不与氧气接触,其他条件相同。实验步骤:(1)取250mL烧杯两个,规格相同的两支小蜡烛;(2)同时点燃两支蜡烛,一支蜡烛放入一个烧杯,将另一个烧杯倒扣住另一支蜡烛;实验现象:(1)放在烧杯中的蜡烛正常燃烧;(2)被烧杯扣住的燃烧蜡烛逐渐熄灭。

12.答案:(1)4.4

(2)解:设12.5g样品中碳酸钙的质量为,生成氯化钙的质量为。

样品中碳酸钙的质量分数为

答:样品中碳酸钙的质量分数是80.0%。

(3)丙烧杯溶液中溶质的质量分数为

答:丙烧杯溶液中溶质的质量分数是10.5%。

解析:根据质量守恒定律,反应前后,质量之差为生成的二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量可以计算出碳酸钙的质量与生成氯化钙的质量。

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 自然界中的水

- 第三节 水分子的变化

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 第一节 原子的构成

- 第二节 元素

- 第三节 物质组成的表示

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去 二氧化碳的实验室制取与性质