第1课 中华文明的起源与早期国家 课件

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

历史

第1课

中华文明的起源与早期国家

目

录

壹

石器时代的古人类和文化遗存

贰

从部落到国家

叁

商和西周

远古时代的基本分期

指以打制方法制作石器的时代,中国已发现的旧石器时代人类化石点遗址有数百处,代表性的有元谋人和北京人。

旧石器时代

新石器时代

01

02

打制方法

元谋人

北京人

指以打磨结合的方法制作石器的时代。当时的人们已经使用大量陶器,开始从事原始农业,饲养家畜,生活逐步稳定。

打磨结合

旧石器时代(约300万年前-1万年前)

01

元谋人

元谋人牙齿化石是1965年“五一”节在云南元谋县上那蚌村发现的,元谋县被誉为“元谋人的故乡”。根据出土的两枚牙齿、石器、炭屑,以及其后在同一地点的同一层位中,发掘出少量石制品、大量的炭屑和哺乳动物化石,证明他们能制造工具和使用火的原始人类。

02

北京人

北京人生活在距今约70万年至20万年,虽然保留了猿的某些特征,但手脚分工明显,能打制和使用工具,会使用天然火。他们往往几十个人在一起,共同劳动,共同分享劳动果实,过着群居生活。这就形成了早期的原始社会。

一、石器时代的古人类和文化遗存

新石器时代开端的标志:磨制石器、制陶术、农业、畜牧业

新石器时代的基本分期:

1.新时期时代早期(距今1万年至7000年)

主要遗存:湖南玉蟾岩遗址、江西万年仙人洞遗址、老官台文化、彭头山文化、裴李岗文化,其中以裴李岗文化为代表

2.新石器时代中期(距今7000至5000年)

主要遗存:仰韶文化(黄河中游)、大汶口文化(黄河下游)、河姆渡文化(长江下游)、大溪文化、屈家岭文化等,其中以仰韶文化为代表

3.新石器时代晚期(距今5000至4000年)

主要遗存:龙山文化(黄河中下游)、红山文化(北方辽河下游)、良渚文化(长江下游)、马家窑文化、石峡文化等,其中以龙山文化和良渚文化最具代表性。

新石器时代(1万年前到4000-5000年前)

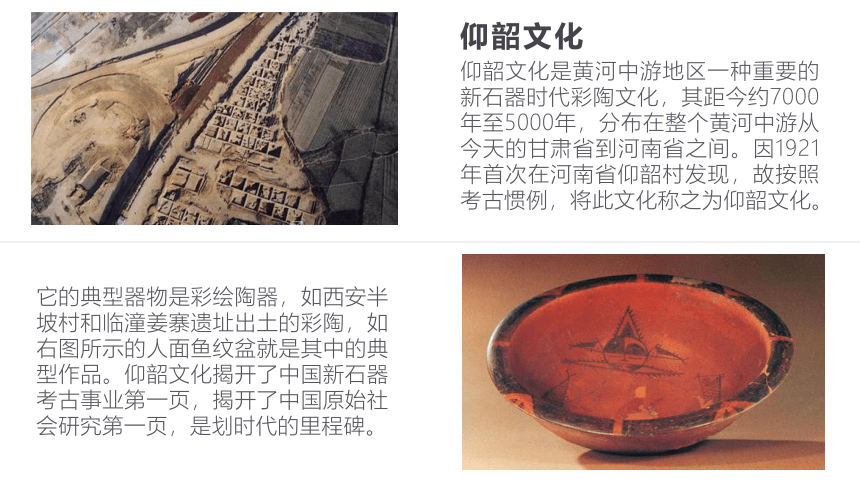

仰韶文化是黄河中游地区一种重要的新石器时代彩陶文化,其距今约7000年至5000年,分布在整个黄河中游从今天的甘肃省到河南省之间。因1921年首次在河南省仰韶村发现,故按照考古惯例,将此文化称之为仰韶文化。

仰韶文化

它的典型器物是彩绘陶器,如西安半坡村和临潼姜寨遗址出土的彩陶,如右图所示的人面鱼纹盆就是其中的典型作品。仰韶文化揭开了中国新石器考古事业第一页,揭开了中国原始社会研究第一页,是划时代的里程碑。

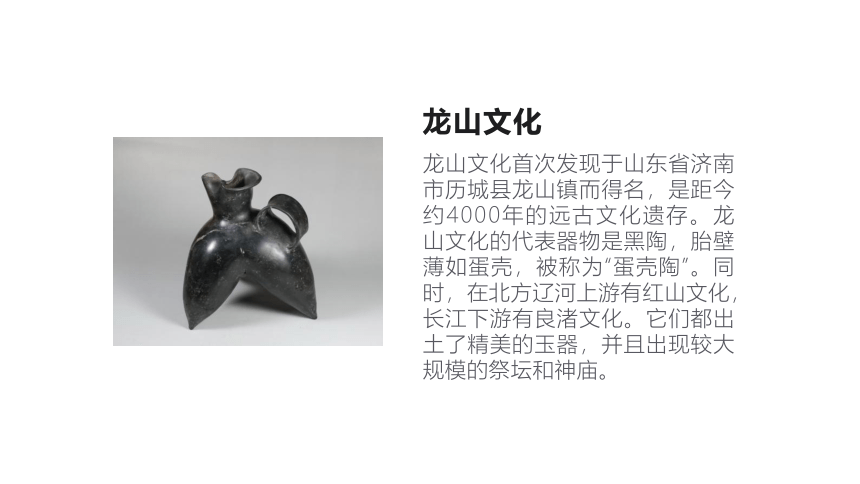

龙山文化首次发现于山东省济南市历城县龙山镇而得名,是距今约4000年的远古文化遗存。龙山文化的代表器物是黑陶,胎壁薄如蛋壳,被称为“蛋壳陶”。同时,在北方辽河上游有红山文化,长江下游有良渚文化。它们都出土了精美的玉器,并且出现较大规模的祭坛和神庙。

龙山文化

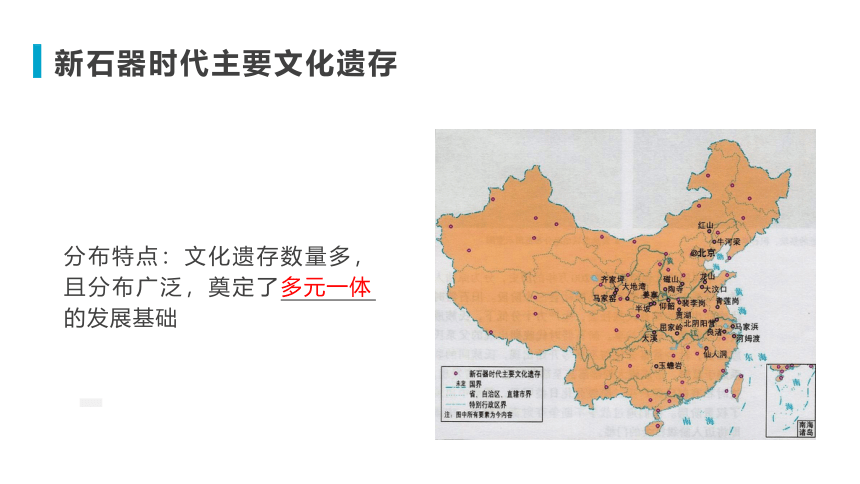

新石器时代主要文化遗存

分布特点:文化遗存数量多,且分布广泛,奠定了多元一体的发展基础

多元一体

石器时代的社会组织形态

中国原始社会经历了约200万年的历史,分为原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段。

旧石器时代早、中期,人类处于原始人群阶段,一个原始人群就是一个血缘大家庭。其中只有母子关系是明确的,父子关系尚不明确。

到旧石器时代晚期,人类逐步进入母系氏族社会,生产力十分低下,氏族成员共同劳动,成果共享。此时,人们排出了同一氏族内的婚姻,只有不同氏族之间的同辈男女才可以互为夫妻。妇女居于支配地位,辈分从母系计算,财产由母系继承。

到新石器晚期时,随着生产力的逐步发展,父系氏族社会取代母系氏族社会,社会贫富分化与不平等开始出现,氏族间联系日益紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。各部落及部落联盟不断征战,贫富分化日益加剧,中国逐步向阶级社会过渡。

三皇

黄帝

颛顼

帝尧

帝喾

帝舜

三皇:燧人氏、伏羲氏、神农氏。五帝:黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜。

二、从部落到国家

1.三皇五帝

(1)国家的含义

国——國——或——域

“國,邦也,从口从或”

“或,邦也,从口,戈以守其一。一,地也”

——《说文解字》

国:原为执戈以保卫城邑

防御性城址:战争对抗

防洪性城址:治水社会

2.国家——文明起源的标志

(2)国家产生的条件

山西陶寺遗址的实景图

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢

山西陶寺遗址出土彩绘蟠龙纹陶盆

城邑、祭坛等公共空间需要公共权力,蟠龙纹是王权代行公共权力的象征

公共权力的设立:军事民主制——内部分化与外部战争的加剧

阶级分化的出现:私有制产生——墓葬规模与居住规格等差异

2.国家——文明起源的标志

思考:

材料一:大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。

——《礼记·礼运》

材料二:天下为家,各亲其亲,各子其子。

——《史记·夏本记》

早期国家最高权力继承制度发生了哪些变化?

最高权力继承:禅让制(传贤)——王位世袭制(传子)

社会组织形式:氏族部落(公天下)——早期奴隶制国家(家天下)

2.国家——文明起源的标志

商朝大事记

约公元前1600年,商部落汤灭夏朝,建立商朝。

约公元前1300年前屡次迁都,盘庚迁殷(河南安阳)后稳定。

约公元前1046年,纣王荒淫无道,被周所灭,共存约600年。

三、商和西周

西周大事记

公元前1121年,周武王伐商,牧野之战后西周建立。

成王时,周公分封诸侯,制礼作乐,建造洛邑。

厉王时,国人暴动。

幽王“烽火戏诸侯”,导致犬戎之乱。

平王迁都洛邑,西周灭亡,共存在约400年。

夏商西周政治

宗法制是奴隶社会的基本政治制度,自夏朝建立,商朝发展,西周成熟。

国家结构基本上都是松散的部落联盟,但又不断发展和加强。

统治方式不断升级,夏朝只有宗法制,商朝增加了神权手段占卜,西周又增加了分封制,使得最终形成了宗法与分封结合的金字塔式的森严等级结构。

疆域不断扩大,华夏民族不断融合,统治时间也不断延长。

课堂总结

夏商周宗法制的不断完善

夏商:父死子继,兄终弟及。

西周:嫡长子制。

缺点:容易引发家族内乱,不利于家族稳定和国家稳定。

优点:利于保证继承唯一性,利于维护家族和国家稳定。

原因:西周疆域不断扩大,传统政治手段无法满足需求。

目的:巩固西周统治。

分封对象:王族、功臣、先代贵族。

分封内容:授土授民。

分封主要诸侯国:齐鲁燕卫晋宋。

诸侯权利:任命官员、创建军队、征收赋税。

诸侯义务:管理地方、保卫王室、定期朝贡。

分封结构:天子—诸侯—卿—士大夫。

夏商周经济

农业:商周井田制是基本土地制度;木石骨器是主要工具;

刀耕火种;

奴隶集体耕种;

有简单的灌溉系统。

拓展提高

手工业:冶金业方面,青铜铸造大多数兵器和礼器,技艺高超;

纺织业方面,养蚕缫丝最早出现,绢帛是贵族主要衣着材料,麻衣是平民和奴隶的压抑着材料。

挖一挖

夏朝疆域

商朝疆域

西周疆域

面积

示意图

宗法制

夏

商

西周

神权

宗法制

分封制

神权

宗法制

政治制度

探究:通过对夏商周的疆域面积变化和政治制度变化的观察研究,你得到了什么认识?

随着社会不断发展,政治制度必然与时俱进,不断完善升级。

深度探究:推动疆域面积不断扩大的根本原因又是什么呢?

生产发展

实力增强

疆域拓展

课堂检测

1.“北京周口店北京人遗址……考古发现包括:

10万多件石器,成批的骨器,100

多种野兽化石,还有大量灰烬……其中最厚的灰烬可达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树子等。”材料反映了北京人( )

A.会制造和使用石器、骨器

B.会种植庄稼

C.已经饲养家畜

D.保留了猿的某些特征

A

2.右图是1975年在山东省日照市东海峪墓葬中出土的文物,此杯高22.6厘米,口径9厘米,为泥质黑陶,器表乌黑光亮,胎壁薄如蛋壳。此杯属于

( )

A.仰韶文化

B.大汶口文化

C.龙山文化

D.良渚文化

C

3.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”“黄帝教民养蚕缫丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )

A.农耕文明

B.和谐平等的社会秩序

C.神话传说

D.采集、狩猎的游牧文明

A

4.商王把一些国家大事或者王家大事刻在龟壳或者动物骨骼上,然后让“贞人”进行占卜,预测事情吉凶。这一现象说明我国古代早期政治制度的一大特点是( )

A.具有民主色彩

B.以血缘为纽带

C.权力高度集中

D.神权王权结合

D

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

历史

第1课

中华文明的起源与早期国家

目

录

壹

石器时代的古人类和文化遗存

贰

从部落到国家

叁

商和西周

远古时代的基本分期

指以打制方法制作石器的时代,中国已发现的旧石器时代人类化石点遗址有数百处,代表性的有元谋人和北京人。

旧石器时代

新石器时代

01

02

打制方法

元谋人

北京人

指以打磨结合的方法制作石器的时代。当时的人们已经使用大量陶器,开始从事原始农业,饲养家畜,生活逐步稳定。

打磨结合

旧石器时代(约300万年前-1万年前)

01

元谋人

元谋人牙齿化石是1965年“五一”节在云南元谋县上那蚌村发现的,元谋县被誉为“元谋人的故乡”。根据出土的两枚牙齿、石器、炭屑,以及其后在同一地点的同一层位中,发掘出少量石制品、大量的炭屑和哺乳动物化石,证明他们能制造工具和使用火的原始人类。

02

北京人

北京人生活在距今约70万年至20万年,虽然保留了猿的某些特征,但手脚分工明显,能打制和使用工具,会使用天然火。他们往往几十个人在一起,共同劳动,共同分享劳动果实,过着群居生活。这就形成了早期的原始社会。

一、石器时代的古人类和文化遗存

新石器时代开端的标志:磨制石器、制陶术、农业、畜牧业

新石器时代的基本分期:

1.新时期时代早期(距今1万年至7000年)

主要遗存:湖南玉蟾岩遗址、江西万年仙人洞遗址、老官台文化、彭头山文化、裴李岗文化,其中以裴李岗文化为代表

2.新石器时代中期(距今7000至5000年)

主要遗存:仰韶文化(黄河中游)、大汶口文化(黄河下游)、河姆渡文化(长江下游)、大溪文化、屈家岭文化等,其中以仰韶文化为代表

3.新石器时代晚期(距今5000至4000年)

主要遗存:龙山文化(黄河中下游)、红山文化(北方辽河下游)、良渚文化(长江下游)、马家窑文化、石峡文化等,其中以龙山文化和良渚文化最具代表性。

新石器时代(1万年前到4000-5000年前)

仰韶文化是黄河中游地区一种重要的新石器时代彩陶文化,其距今约7000年至5000年,分布在整个黄河中游从今天的甘肃省到河南省之间。因1921年首次在河南省仰韶村发现,故按照考古惯例,将此文化称之为仰韶文化。

仰韶文化

它的典型器物是彩绘陶器,如西安半坡村和临潼姜寨遗址出土的彩陶,如右图所示的人面鱼纹盆就是其中的典型作品。仰韶文化揭开了中国新石器考古事业第一页,揭开了中国原始社会研究第一页,是划时代的里程碑。

龙山文化首次发现于山东省济南市历城县龙山镇而得名,是距今约4000年的远古文化遗存。龙山文化的代表器物是黑陶,胎壁薄如蛋壳,被称为“蛋壳陶”。同时,在北方辽河上游有红山文化,长江下游有良渚文化。它们都出土了精美的玉器,并且出现较大规模的祭坛和神庙。

龙山文化

新石器时代主要文化遗存

分布特点:文化遗存数量多,且分布广泛,奠定了多元一体的发展基础

多元一体

石器时代的社会组织形态

中国原始社会经历了约200万年的历史,分为原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段。

旧石器时代早、中期,人类处于原始人群阶段,一个原始人群就是一个血缘大家庭。其中只有母子关系是明确的,父子关系尚不明确。

到旧石器时代晚期,人类逐步进入母系氏族社会,生产力十分低下,氏族成员共同劳动,成果共享。此时,人们排出了同一氏族内的婚姻,只有不同氏族之间的同辈男女才可以互为夫妻。妇女居于支配地位,辈分从母系计算,财产由母系继承。

到新石器晚期时,随着生产力的逐步发展,父系氏族社会取代母系氏族社会,社会贫富分化与不平等开始出现,氏族间联系日益紧密,形成较大的部落甚至部落联盟。各部落及部落联盟不断征战,贫富分化日益加剧,中国逐步向阶级社会过渡。

三皇

黄帝

颛顼

帝尧

帝喾

帝舜

三皇:燧人氏、伏羲氏、神农氏。五帝:黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜。

二、从部落到国家

1.三皇五帝

(1)国家的含义

国——國——或——域

“國,邦也,从口从或”

“或,邦也,从口,戈以守其一。一,地也”

——《说文解字》

国:原为执戈以保卫城邑

防御性城址:战争对抗

防洪性城址:治水社会

2.国家——文明起源的标志

(2)国家产生的条件

山西陶寺遗址的实景图

红山文化牛河梁遗址的祭坛、积石冢

山西陶寺遗址出土彩绘蟠龙纹陶盆

城邑、祭坛等公共空间需要公共权力,蟠龙纹是王权代行公共权力的象征

公共权力的设立:军事民主制——内部分化与外部战争的加剧

阶级分化的出现:私有制产生——墓葬规模与居住规格等差异

2.国家——文明起源的标志

思考:

材料一:大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。

——《礼记·礼运》

材料二:天下为家,各亲其亲,各子其子。

——《史记·夏本记》

早期国家最高权力继承制度发生了哪些变化?

最高权力继承:禅让制(传贤)——王位世袭制(传子)

社会组织形式:氏族部落(公天下)——早期奴隶制国家(家天下)

2.国家——文明起源的标志

商朝大事记

约公元前1600年,商部落汤灭夏朝,建立商朝。

约公元前1300年前屡次迁都,盘庚迁殷(河南安阳)后稳定。

约公元前1046年,纣王荒淫无道,被周所灭,共存约600年。

三、商和西周

西周大事记

公元前1121年,周武王伐商,牧野之战后西周建立。

成王时,周公分封诸侯,制礼作乐,建造洛邑。

厉王时,国人暴动。

幽王“烽火戏诸侯”,导致犬戎之乱。

平王迁都洛邑,西周灭亡,共存在约400年。

夏商西周政治

宗法制是奴隶社会的基本政治制度,自夏朝建立,商朝发展,西周成熟。

国家结构基本上都是松散的部落联盟,但又不断发展和加强。

统治方式不断升级,夏朝只有宗法制,商朝增加了神权手段占卜,西周又增加了分封制,使得最终形成了宗法与分封结合的金字塔式的森严等级结构。

疆域不断扩大,华夏民族不断融合,统治时间也不断延长。

课堂总结

夏商周宗法制的不断完善

夏商:父死子继,兄终弟及。

西周:嫡长子制。

缺点:容易引发家族内乱,不利于家族稳定和国家稳定。

优点:利于保证继承唯一性,利于维护家族和国家稳定。

原因:西周疆域不断扩大,传统政治手段无法满足需求。

目的:巩固西周统治。

分封对象:王族、功臣、先代贵族。

分封内容:授土授民。

分封主要诸侯国:齐鲁燕卫晋宋。

诸侯权利:任命官员、创建军队、征收赋税。

诸侯义务:管理地方、保卫王室、定期朝贡。

分封结构:天子—诸侯—卿—士大夫。

夏商周经济

农业:商周井田制是基本土地制度;木石骨器是主要工具;

刀耕火种;

奴隶集体耕种;

有简单的灌溉系统。

拓展提高

手工业:冶金业方面,青铜铸造大多数兵器和礼器,技艺高超;

纺织业方面,养蚕缫丝最早出现,绢帛是贵族主要衣着材料,麻衣是平民和奴隶的压抑着材料。

挖一挖

夏朝疆域

商朝疆域

西周疆域

面积

示意图

宗法制

夏

商

西周

神权

宗法制

分封制

神权

宗法制

政治制度

探究:通过对夏商周的疆域面积变化和政治制度变化的观察研究,你得到了什么认识?

随着社会不断发展,政治制度必然与时俱进,不断完善升级。

深度探究:推动疆域面积不断扩大的根本原因又是什么呢?

生产发展

实力增强

疆域拓展

课堂检测

1.“北京周口店北京人遗址……考古发现包括:

10万多件石器,成批的骨器,100

多种野兽化石,还有大量灰烬……其中最厚的灰烬可达4米。灰烬中有很多石头、骨头和朴树子等。”材料反映了北京人( )

A.会制造和使用石器、骨器

B.会种植庄稼

C.已经饲养家畜

D.保留了猿的某些特征

A

2.右图是1975年在山东省日照市东海峪墓葬中出土的文物,此杯高22.6厘米,口径9厘米,为泥质黑陶,器表乌黑光亮,胎壁薄如蛋壳。此杯属于

( )

A.仰韶文化

B.大汶口文化

C.龙山文化

D.良渚文化

C

3.在我国古代的神话传说中有“神农氏教民播种五谷”“黄帝教民养蚕缫丝”。这些神话传说反映出中华文明的核心是( )

A.农耕文明

B.和谐平等的社会秩序

C.神话传说

D.采集、狩猎的游牧文明

A

4.商王把一些国家大事或者王家大事刻在龟壳或者动物骨骼上,然后让“贞人”进行占卜,预测事情吉凶。这一现象说明我国古代早期政治制度的一大特点是( )

A.具有民主色彩

B.以血缘为纽带

C.权力高度集中

D.神权王权结合

D

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进