第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-30 11:10:10 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

历史

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

目

录

壹

三国与西晋

贰

东晋与南朝

叁

十六国与北朝

一、三国与西晋

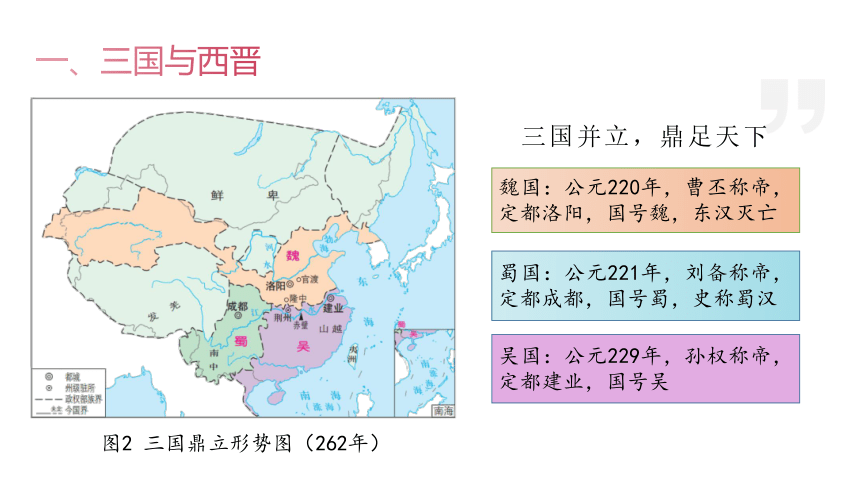

图2

三国鼎立形势图(262年)

三国并立,鼎足天下

魏国:公元220年,曹丕称帝,定都洛阳,国号魏,东汉灭亡

蜀国:公元221年,刘备称帝,定都成都,国号蜀,史称蜀汉

吴国:公元229年,孙权称帝,定都建业,国号吴

七擒孟获

建兴三年,诸葛亮率军南征,同时派马忠、李恢兵分两路攻打南蛮。战争中,诸葛亮采取了马谡“心战为上”的建议,成功平定南中叛乱,并加强了与南方少数民族的联系。

吴征山越

吴国政权建立前后,从公元200年开始,就持续对山越进攻。山越人被迫出山,虽然是一种相对残酷的掠夺,但山越出山与汉人杂居,共同劳动,客观上对江南的开发起到了积极作用。

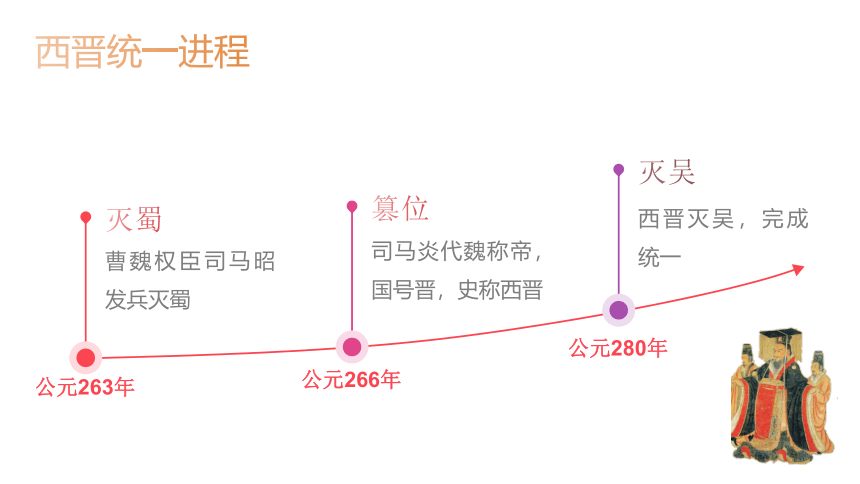

公元263年

曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

灭蜀

篡位

西晋灭吴,完成统一

灭吴

公元280年

公元266年

司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋

西晋统一进程

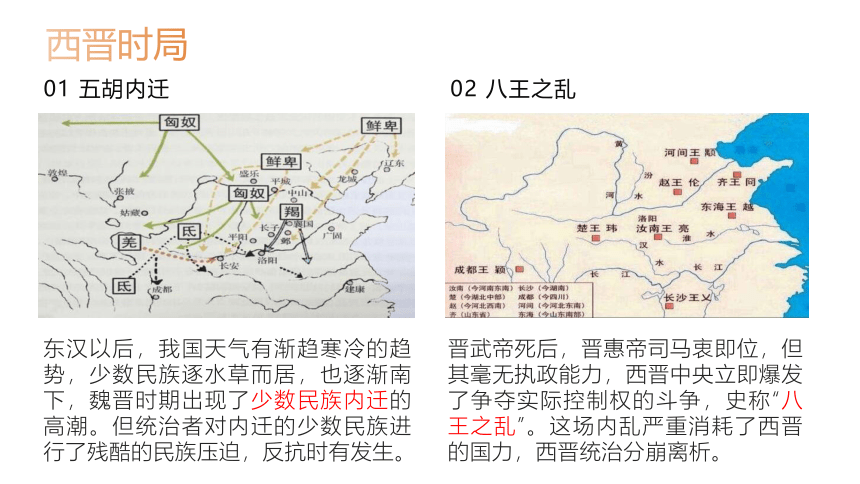

西晋时局

02

八王之乱

晋武帝死后,晋惠帝司马衷即位,但其毫无执政能力,西晋中央立即爆发了争夺实际控制权的斗争,史称“八王之乱”。这场内乱严重消耗了西晋的国力,西晋统治分崩离析。

01

五胡内迁

东汉以后,我国天气有渐趋寒冷的趋势,少数民族逐水草而居,也逐渐南下,魏晋时期出现了少数民族内迁的高潮。但统治者对内迁的少数民族进行了残酷的民族压迫,反抗时有发生。

西晋灭亡

在八王之乱期间,西晋国力严重损耗,无力控制境内流民问题及民族起义,民族矛盾迅速激化。各族上层少数民族也迅速抓住时机,起兵反晋。公元316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。自此,中国历史又进入了一个比较长的政权分立时期,起初是东晋十六国的割据,后来演变为南北朝的对峙。

八王之乱

316

西晋

南北朝

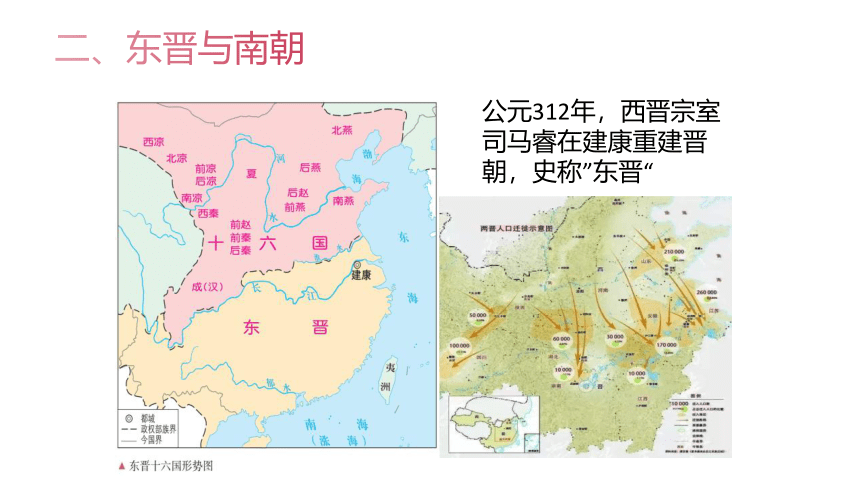

二、东晋与南朝

公元312年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称”东晋“

士族制度

含义:又称门阀政治,魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世出身,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。政治上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职。经济上,士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。社会生活,不与庶族通婚,甚至坐不同席。文化上,崇尚清谈,占据高级文官职位。至隋唐两代,废止九品中正制,实行科举制,取士不问家世,婚姻不问阀阅。

形成原因:

①历史根源,东汉以来的豪强地主势力的发展;

②经济原因,土地兼并严重,经营庄园,渐成割据;

③政治原因,魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持;九品中正制是土族制度的政治保障;

衰落原因:

①士族自身的腐朽,与生俱来的特权导致士族缺乏执掌政权的能力,甚至缺乏生存能力;

②隋唐科举制的实行动摇了士族的政治基础;

③均田制和租庸调制一定程度上起到了抑制土地兼并的作用,一定程度上削弱了士族制度的经济基础;

④唐朝统治阶级内部争权夺利的斗争;

⑤农民起义此起彼伏,寒族地主乘机以军功崛起,进一步摧垮了腐朽的土族。

历史窗口

东晋建立之初,高门士族琅郡(y)王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王救统重兵坐镇长江中游,内外相应,时称“王与马④,共天下”。司马睿即位接受百官朝贺时,甚至请王导与他并搀上坐,王导坚决推辞,方才作罢。此后,川庾氏、逸国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这几家士族都是在战乱中从北方移居到南方的。

江南的开发

背景:魏晋南北朝江南迅速开发,南北经济差异明显缩小,趋于平衡,为唐朝安史之乱后经济重心南移创造条件。

原因:

①中国北方战乱经济遭到严重破坏;

②北方大量人口南迁充实了南方的劳动力,并带去先进的技术、工具和经验;

③南方社会环境相对安定,并具有发展农业的自然条件和丰富的资源优势;

④南方少数民族与汉族交融;

⑤一些统治者采取了劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等有利于农业发展的政策;

北方农业虽遭到破坏,但总体上还在恢复和发展。曹魏时,马钧改进了翻车,用于农业灌溉。

三、十六国与北朝

1.十六国概况

虽然向汉族学习,民族差异缩小,但民族隔阂仍然存在。各民族呈现逐渐交融的趋势。

匈奴

羯

鲜卑

汉·前赵

北凉

夏

后赵

前燕

后燕

南燕

南凉

西秦

氐

羌

賨

汉

前秦

后凉

后秦

成汉

前凉

北燕

西凉

十六国统治者族属表

◎东晋十六国形势图

2.从前秦统一北方到淝水之战

4世纪下半叶,前秦统一北方,随后大举进攻东晋,前锋被击败于淝水。强大的前秦政权一败之后迅速崩溃。

◎淝水之战形势图

【思考】淝水之战中,前秦兵力80万,而东晋兵力仅8万,兵力相差如此悬殊,前秦为何战败?

东晋凭什么以少胜多?

前秦

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

东晋

广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,士气高昂。将领指挥得当。

东晋

3.十六国与北朝的交替

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。结束了十六国以来北方分裂割据的局面。

北魏孝文帝

目的:

1、缓和日益尖锐的民族矛盾与阶级矛盾,巩固统治。

2、改变鲜卑族落后状态,促进北魏的社会发展。

4.北魏孝文帝改革

4.北魏孝文帝改革

说汉语

穿汉服

改汉姓

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

贺楼

楼

邱穆陵

穆

步六孤

陆

贺兰

贺

独孤

刘

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。

与汉族联姻

4.北魏孝文帝改革

迁都原因

平城

洛阳

地理位置

地理位置偏僻,水旱易发,交通不便

地处中原,交通便利,

经济

产粮有限,不足承载发展需要

农业发达;

政治

保守势力强大

中原的政治文化中心

军事

受北方少数民族的威胁

利于控制中原

历史

北魏定都近100年

众多汉族王朝先后建都

直接原因:接受汉族先进文化,减少改革阻力

根本原因:加强对中原地区的政治统治

4.北魏孝文帝改革

【课堂探究】阅读教材中的史料《魏书·高祖纪》,并结合所学知识,请你从“唯物史观”的角度评价北魏孝文帝改革。

(1)进步性:

孝文帝的改革促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展;

接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化;

加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。

(2)局限性:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;

失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

课堂总结

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

课堂检测

1.《宋书》载:“自戎狄内侮,有晋东迁,中土遗氓,播徙江外……百郡千城,流寓比室。人伫鸿雁之歌,士蓄怀本之念,莫不各树邦邑,思复旧井。”这主要是说( )

A.少数民族内迁

B.北方战乱,北方人民南迁

C.北方战乱,北方人民北迁

D.江南开发,经济逐步发展

B

2.东晋时期,琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,这一现象说明( )

A.王氏家族人才辈出,被国家重用

B.高门士族控制朝政

C.庶族地主崛起,平等意识增强

D.东晋皇帝昏庸无能

B

3.据《史记》记载,汉中期以前,江南“地广人希”,百姓“无积聚而多贫”,而据《宋书》记载,南朝前期江南已经“地广野丰”“丝绵布帛之饶,覆衣天下”。促成这一变化的主要原因是( )

A.江南优越的自然环境

B.经济重心的进一步南移

C.先进生产技术的传播

D.江南农产品商品化趋势明显

C

4.古代中国居民大规模迁移有两个方向:一是由北方草原进入黄河流域,一是由黄河流域进入长江中下游以南。这两种大迁移的相同影响是( )

A.促进了社会经济的发展

B.使人口的分布趋于平衡

C.促进了多民族的交融

D.引发了民族矛盾和斗争

C

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

历史

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

目

录

壹

三国与西晋

贰

东晋与南朝

叁

十六国与北朝

一、三国与西晋

图2

三国鼎立形势图(262年)

三国并立,鼎足天下

魏国:公元220年,曹丕称帝,定都洛阳,国号魏,东汉灭亡

蜀国:公元221年,刘备称帝,定都成都,国号蜀,史称蜀汉

吴国:公元229年,孙权称帝,定都建业,国号吴

七擒孟获

建兴三年,诸葛亮率军南征,同时派马忠、李恢兵分两路攻打南蛮。战争中,诸葛亮采取了马谡“心战为上”的建议,成功平定南中叛乱,并加强了与南方少数民族的联系。

吴征山越

吴国政权建立前后,从公元200年开始,就持续对山越进攻。山越人被迫出山,虽然是一种相对残酷的掠夺,但山越出山与汉人杂居,共同劳动,客观上对江南的开发起到了积极作用。

公元263年

曹魏权臣司马昭发兵灭蜀

灭蜀

篡位

西晋灭吴,完成统一

灭吴

公元280年

公元266年

司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋

西晋统一进程

西晋时局

02

八王之乱

晋武帝死后,晋惠帝司马衷即位,但其毫无执政能力,西晋中央立即爆发了争夺实际控制权的斗争,史称“八王之乱”。这场内乱严重消耗了西晋的国力,西晋统治分崩离析。

01

五胡内迁

东汉以后,我国天气有渐趋寒冷的趋势,少数民族逐水草而居,也逐渐南下,魏晋时期出现了少数民族内迁的高潮。但统治者对内迁的少数民族进行了残酷的民族压迫,反抗时有发生。

西晋灭亡

在八王之乱期间,西晋国力严重损耗,无力控制境内流民问题及民族起义,民族矛盾迅速激化。各族上层少数民族也迅速抓住时机,起兵反晋。公元316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。自此,中国历史又进入了一个比较长的政权分立时期,起初是东晋十六国的割据,后来演变为南北朝的对峙。

八王之乱

316

西晋

南北朝

二、东晋与南朝

公元312年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称”东晋“

士族制度

含义:又称门阀政治,魏朝时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世出身,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。政治上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职。经济上,士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。社会生活,不与庶族通婚,甚至坐不同席。文化上,崇尚清谈,占据高级文官职位。至隋唐两代,废止九品中正制,实行科举制,取士不问家世,婚姻不问阀阅。

形成原因:

①历史根源,东汉以来的豪强地主势力的发展;

②经济原因,土地兼并严重,经营庄园,渐成割据;

③政治原因,魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持;九品中正制是土族制度的政治保障;

衰落原因:

①士族自身的腐朽,与生俱来的特权导致士族缺乏执掌政权的能力,甚至缺乏生存能力;

②隋唐科举制的实行动摇了士族的政治基础;

③均田制和租庸调制一定程度上起到了抑制土地兼并的作用,一定程度上削弱了士族制度的经济基础;

④唐朝统治阶级内部争权夺利的斗争;

⑤农民起义此起彼伏,寒族地主乘机以军功崛起,进一步摧垮了腐朽的土族。

历史窗口

东晋建立之初,高门士族琅郡(y)王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王救统重兵坐镇长江中游,内外相应,时称“王与马④,共天下”。司马睿即位接受百官朝贺时,甚至请王导与他并搀上坐,王导坚决推辞,方才作罢。此后,川庾氏、逸国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这几家士族都是在战乱中从北方移居到南方的。

江南的开发

背景:魏晋南北朝江南迅速开发,南北经济差异明显缩小,趋于平衡,为唐朝安史之乱后经济重心南移创造条件。

原因:

①中国北方战乱经济遭到严重破坏;

②北方大量人口南迁充实了南方的劳动力,并带去先进的技术、工具和经验;

③南方社会环境相对安定,并具有发展农业的自然条件和丰富的资源优势;

④南方少数民族与汉族交融;

⑤一些统治者采取了劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等有利于农业发展的政策;

北方农业虽遭到破坏,但总体上还在恢复和发展。曹魏时,马钧改进了翻车,用于农业灌溉。

三、十六国与北朝

1.十六国概况

虽然向汉族学习,民族差异缩小,但民族隔阂仍然存在。各民族呈现逐渐交融的趋势。

匈奴

羯

鲜卑

汉·前赵

北凉

夏

后赵

前燕

后燕

南燕

南凉

西秦

氐

羌

賨

汉

前秦

后凉

后秦

成汉

前凉

北燕

西凉

十六国统治者族属表

◎东晋十六国形势图

2.从前秦统一北方到淝水之战

4世纪下半叶,前秦统一北方,随后大举进攻东晋,前锋被击败于淝水。强大的前秦政权一败之后迅速崩溃。

◎淝水之战形势图

【思考】淝水之战中,前秦兵力80万,而东晋兵力仅8万,兵力相差如此悬殊,前秦为何战败?

东晋凭什么以少胜多?

前秦

军队民族成分复杂,部分民族不满前秦统治,希望其战败以摆脱统治。指挥不当,战线过长。

东晋

广大将士在保卫江南、恢复中原的思想激励下,士气高昂。将领指挥得当。

东晋

3.十六国与北朝的交替

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。结束了十六国以来北方分裂割据的局面。

北魏孝文帝

目的:

1、缓和日益尖锐的民族矛盾与阶级矛盾,巩固统治。

2、改变鲜卑族落后状态,促进北魏的社会发展。

4.北魏孝文帝改革

4.北魏孝文帝改革

说汉语

穿汉服

改汉姓

鲜卑姓

汉姓

拓跋

元

贺楼

楼

邱穆陵

穆

步六孤

陆

贺兰

贺

独孤

刘

孝文帝率先娶汉族大姓卢、崔、郑、王4家女儿为妃,把自己的女儿嫁给汉族大姓,还为自己的6个弟弟都娶了汉族地主的女儿为妻。

与汉族联姻

4.北魏孝文帝改革

迁都原因

平城

洛阳

地理位置

地理位置偏僻,水旱易发,交通不便

地处中原,交通便利,

经济

产粮有限,不足承载发展需要

农业发达;

政治

保守势力强大

中原的政治文化中心

军事

受北方少数民族的威胁

利于控制中原

历史

北魏定都近100年

众多汉族王朝先后建都

直接原因:接受汉族先进文化,减少改革阻力

根本原因:加强对中原地区的政治统治

4.北魏孝文帝改革

【课堂探究】阅读教材中的史料《魏书·高祖纪》,并结合所学知识,请你从“唯物史观”的角度评价北魏孝文帝改革。

(1)进步性:

孝文帝的改革促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展;

接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化;

加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。

(2)局限性:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;

失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

课堂总结

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

383年淝水之战

课堂检测

1.《宋书》载:“自戎狄内侮,有晋东迁,中土遗氓,播徙江外……百郡千城,流寓比室。人伫鸿雁之歌,士蓄怀本之念,莫不各树邦邑,思复旧井。”这主要是说( )

A.少数民族内迁

B.北方战乱,北方人民南迁

C.北方战乱,北方人民北迁

D.江南开发,经济逐步发展

B

2.东晋时期,琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力敌,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,这一现象说明( )

A.王氏家族人才辈出,被国家重用

B.高门士族控制朝政

C.庶族地主崛起,平等意识增强

D.东晋皇帝昏庸无能

B

3.据《史记》记载,汉中期以前,江南“地广人希”,百姓“无积聚而多贫”,而据《宋书》记载,南朝前期江南已经“地广野丰”“丝绵布帛之饶,覆衣天下”。促成这一变化的主要原因是( )

A.江南优越的自然环境

B.经济重心的进一步南移

C.先进生产技术的传播

D.江南农产品商品化趋势明显

C

4.古代中国居民大规模迁移有两个方向:一是由北方草原进入黄河流域,一是由黄河流域进入长江中下游以南。这两种大迁移的相同影响是( )

A.促进了社会经济的发展

B.使人口的分布趋于平衡

C.促进了多民族的交融

D.引发了民族矛盾和斗争

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进