2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上第9课 两宋的政治和军事 课件(共30张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上第9课 两宋的政治和军事 课件(共30张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-30 20:50:28 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

历史

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第9课

两宋的政治和军事

陈桥兵变又称陈桥驿兵变,赵匡胤发动的取代后周,建立宋朝的兵变事件,此典故又称黄袍加身。

导入:陈桥兵变

五代十国的结束:军事统一的实现

五代十国形势图

宋朝形势图

2.加强中央集权的措施

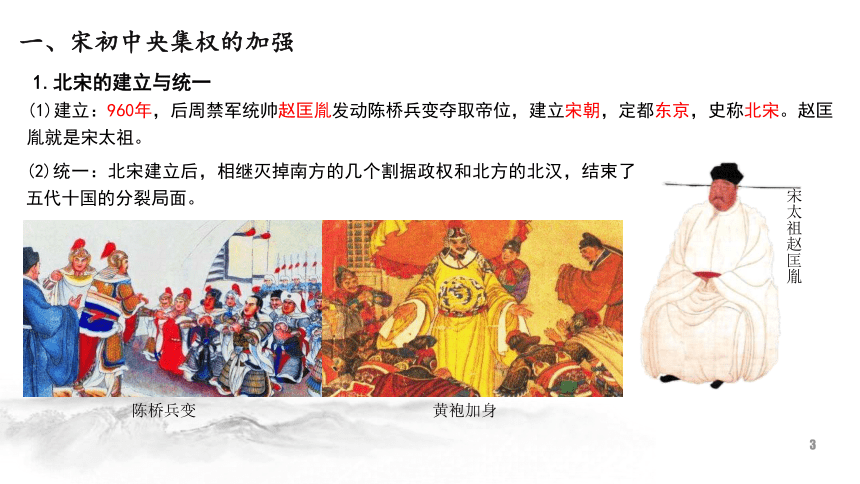

一、宋初中央集权的加强

历史故事“杯酒释兵权”

961年,宋太祖邀石守信等高级将领宴饮。众人酒意正浓,太祖对他们说:“我依靠你们的力量才当上皇帝,可是当皇帝后却整夜不能安眠。”石守信等忙问原因。宋太祖回答说:“假如有一天你们的部下把黄袍加在你们身上,那时也由不得你们。”石守信等惊惶下跪,问该怎么办。太祖乘机劝他们解去兵权,“择便好田宅市之,为子孙立永远不可动之业。多置歌儿舞女,日饮酒相欢,以终其天年”。石守信等领会了他的用意,次日都称病辞去兵权。宋朝从此改变了“长枪大剑”的重武轻文局面

——岳麓版高中历史教材

一、宋初中央集权的加强

2.加强中央集权的措施

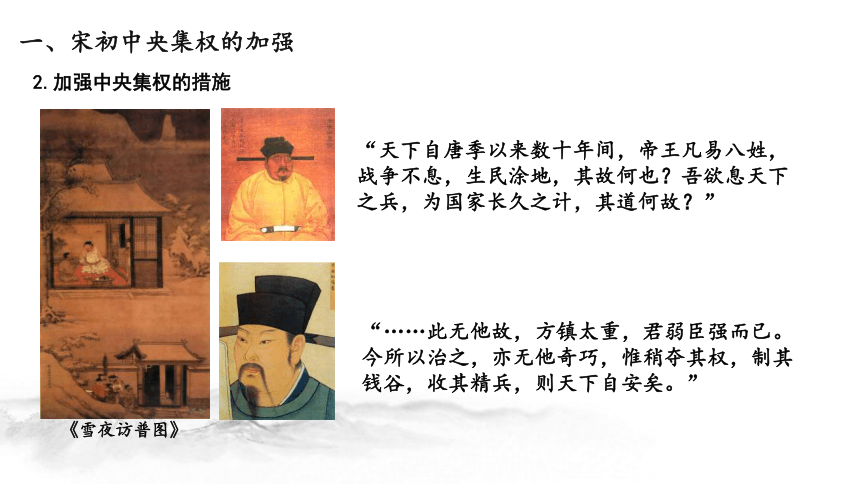

“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何故?”

“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

《雪夜访普图》

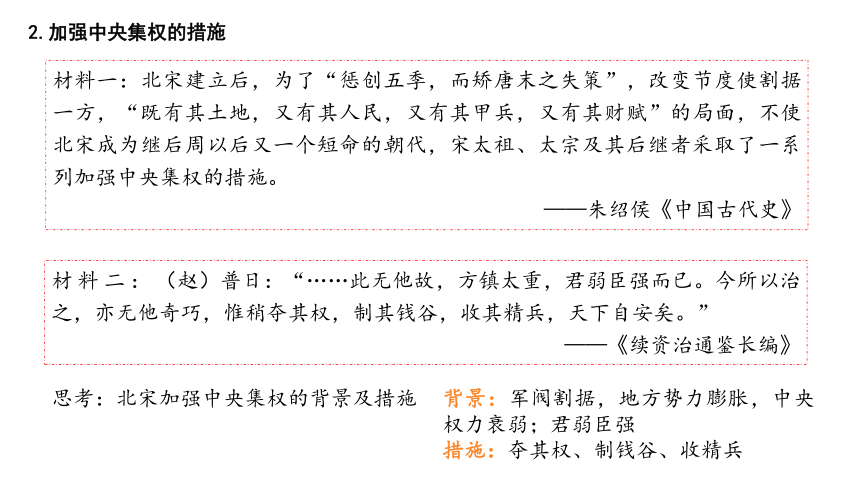

材料一:北宋建立后,为了“惩创五季,而矫唐末之失策”,改变节度使割据一方,“既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋”的局面,不使北宋成为继后周以后又一个短命的朝代,宋太祖、太宗及其后继者采取了一系列加强中央集权的措施。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二:(赵)普日:“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》

思考:北宋加强中央集权的背景及措施

背景:军阀割据,地方势力膨胀,中央权力衰弱;君弱臣强

措施:夺其权、制钱谷、收精兵

2.加强中央集权的措施

一、宋初中央集权的加强

2.加强中央集权的措施

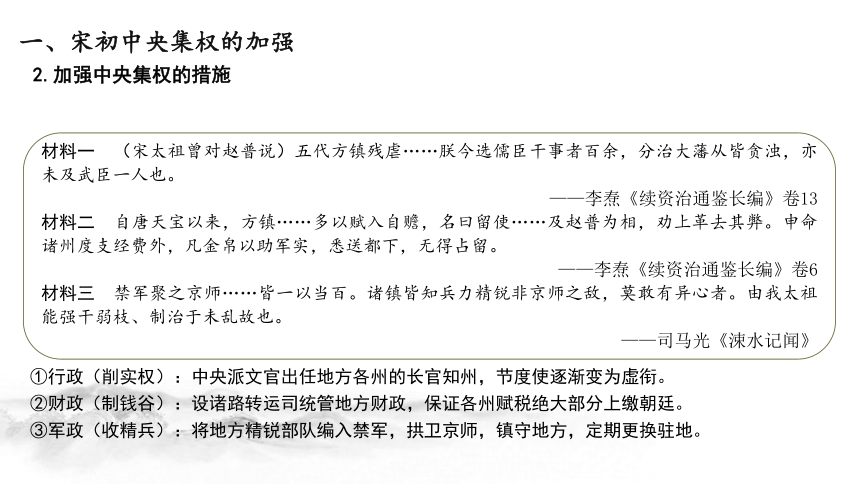

材料一

(宋太祖曾对赵普说)五代方镇残虐……朕今选儒臣干事者百余,分治大藩从皆贪浊,亦未及武臣一人也。

——李焘《续资治通鉴长编》卷13

材料二

自唐天宝以来,方镇……多以赋入自赡,名曰留使……及赵普为相,劝上革去其弊。申命诸州度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留。

——李焘《续资治通鉴长编》卷6

材料三

禁军聚之京师……皆一以当百。诸镇皆知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者。由我太祖能强干弱枝、制治于未乱故也。

——司马光《涑水记闻》

①行政(削实权):中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔。

②财政(制钱谷):设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

③军政(收精兵):将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

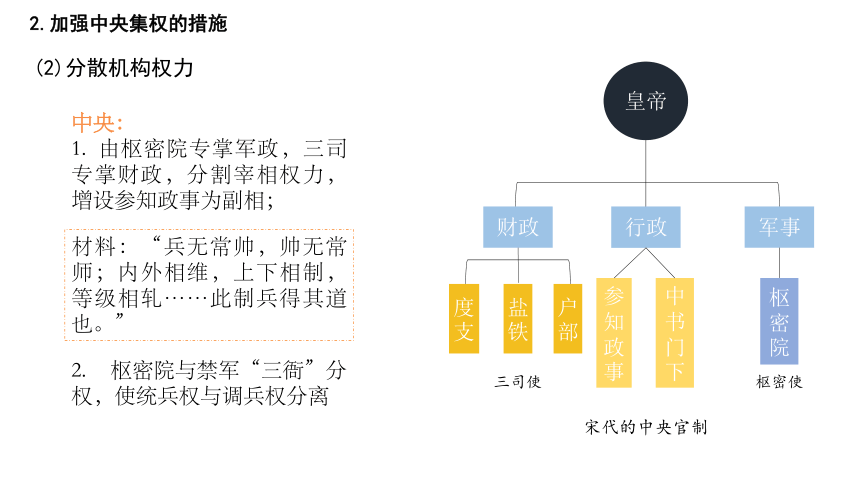

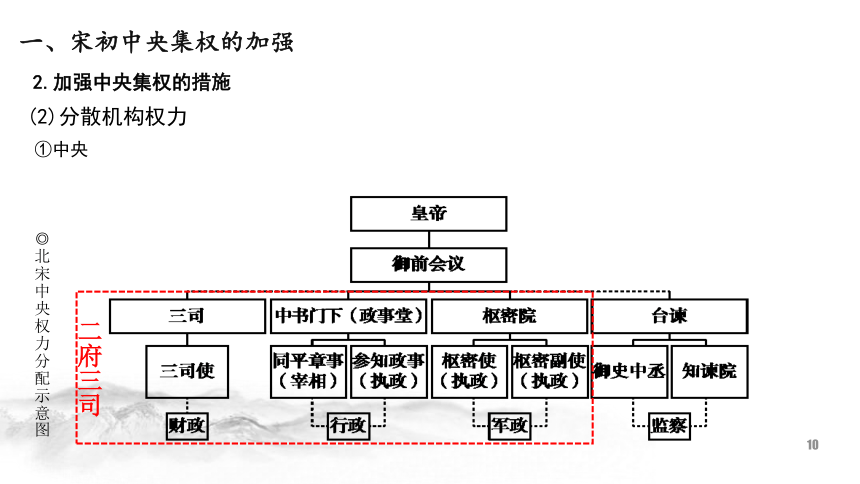

皇帝

财政

行政

军事

度支

盐铁

户部

参知政事

中书门下

枢密院

宋代的中央官制

三司使

枢密使

中央:

1.

由枢密院专掌军政,三司专掌财政,分割宰相权力,增设参知政事为副相;

材料:“兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧……此制兵得其道也。”

2.

枢密院与禁军“三衙”分权,使统兵权与调兵权分离

2.加强中央集权的措施

(2)分散机构权力

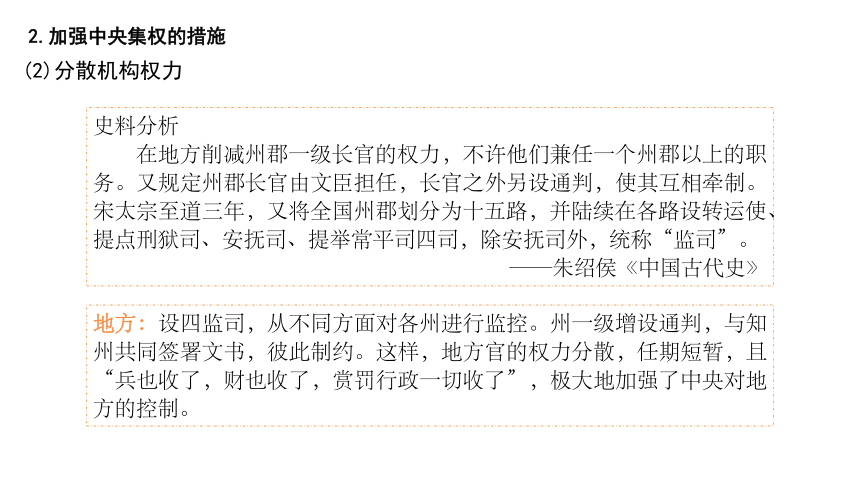

史料分析

在地方削减州郡一级长官的权力,不许他们兼任一个州郡以上的职务。又规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。宋太宗至道三年,又将全国州郡划分为十五路,并陆续在各路设转运使、提点刑狱司、安抚司、提举常平司四司,除安抚司外,统称“监司”。

——朱绍侯《中国古代史》

地方:设四监司,从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。这样,地方官的权力分散,任期短暂,且“兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了”,极大地加强了中央对地方的控制。

2.加强中央集权的措施

(2)分散机构权力

一、宋初中央集权的加强

2.加强中央集权的措施

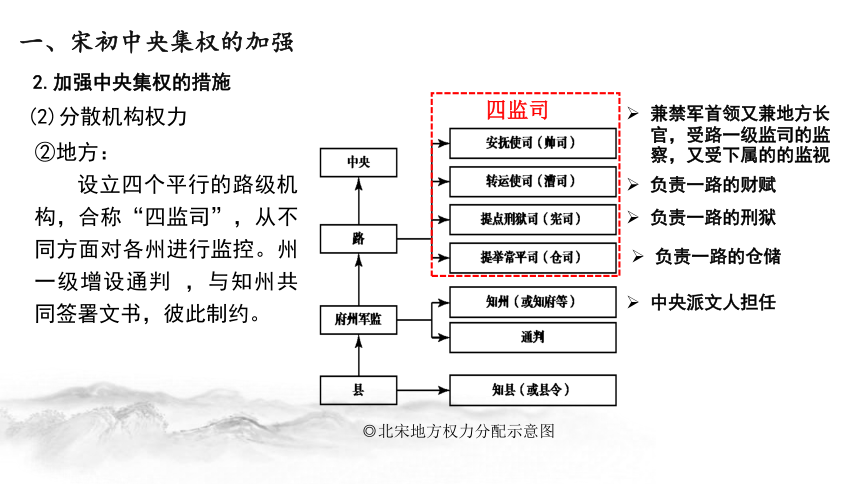

②地方:

设立四个平行的路级机构,合称“四监司”,从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判

,与知州共同签署文书,彼此制约。

四监司

◎北宋地方权力分配示意图

兼禁军首领又兼地方长官,受路一级监司的监察,又受下属的的监视

负责一路的刑狱

负责一路的仓储

中央派文人担任

负责一路的财赋

(2)分散机构权力

危机四伏

北宋加强中央集权的措施,对解决唐中后期以来的藩镇问题,维护国家统一起到了极大的作用,在客观上也有利于当时社会经济的发展。但是这些措施有很大的局限性,这些局限性在后来宋朝的发展中引发了严重的统治危机。

军事危机

阅读教材P50-P51,两段话,感受宋朝面临的外部军事危机,并思考这些危机诞生的原因

二、边防压力和财政危机

1.边防压力

(1)北宋与辽

辽太宗:占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁,

与中原王朝冲突加剧。

宋太祖:执政晚期,双方友好,互通使节。

宋太宗:两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。

宋真宗:辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已

有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送

给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协

议,北宋勉强获得了北部边防的安定。是为

“澶渊之盟”。

◎宋辽交战形势图图

二、边防压力和财政危机

1.边防压力

(1)北宋与西夏

北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。双方最终达成和议。是为“庆历和议”,内容包括:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

二、边防压力和财政危机

2.财政危机

【冗官】:北宋政府机构设置重叠,官僚机构庞大而臃肿;同时采用恩荫制、奉行

“恩逮于百官唯恐其不足”的笼络政策,导致官僚队伍不断膨胀。

【冗兵】:为稳定社会秩序,抵御北方民族的南侵,宋初实行“养兵”之策,形成

了庞大的军事体系(募兵制)。

【冗费】:军队、官员的激增导致财政开支的增加,使得本就拮据的政府财政更加

入不敷出,再加上统治者大兴土木、修建寺观等。

【北宋的募兵政策】

(1)目的:通过广泛募兵而稳定社会治安、消除动乱因素。“不收为兵,则恐为盗”“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。

(2)实际情况:多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下;军费恶性膨胀,成为财政支出的大宗。“天下之所以困,本于兵。”“天下六分之物,五分养兵”

思考:为何宋朝会面临如此严峻的边防危机?

原因归纳

1.制度因素:北宋推行重文轻武、将兵分离、强干弱枝、守内虚外的政策;

2.现实因素:北宋政府积贫积弱;

3.外部因素:少数民族政权如辽、西夏的崛起

北宋实行兵将分离的政策,这一政策使得将帅无权,指挥不灵,军队战斗力被严重削弱,以至于后来北宋虽然豢养了百万军队,却抵挡不住辽、西夏的侵扰。

思考:北宋最终通过“岁币”换得了和平,这种方式是否可取,为什么?

思考本题时,要辩证地看待,有理有据的论证自己的观点。

这种方式可取,可以节省政府开支,据考证,“岁币”不及军费的十分之一,而且可以换得和平;这种方式不可取,反映了北宋政府贪图苟安、不知进取的思想。

材料一:进入北宋中期以后,“三冗”更加严重,仁宗朝大臣宋祁以为,当时”州县之地不广于前,而陛下官五倍于旧”。官僚队伍大为膨胀,不仅办事效率更加低下,而且守选、待阙时间更长,众多中小官员“俸禄不继”,“鲜不穷窘”……(他们)不惜冒法受脏,与民争利,更使吏治大坏,贪官污吏比比皆是。与此同时,军队人数也不断增加,全国禁、厢军总数达到125.9万人,皇佑年间,又增加到140万人。庞大的军费开支,每年给辽和西夏的大量银、绢,加上官员俸禄、统治阶级的靡费和奢侈无度,造成国家财政的极端困难。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二:随着吏治的腐败和封建剥削的加重,到庆历年间,以农民和士兵为主体的防抗斗争时有发生,不但一年多如一年,一伙强如一伙,而且逐步从边远地区发展到统治力量较强大的腹心地区。

——朱绍侯《中国古代史》

材料三:人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳,风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。

——叶适《水心别集》

思考:北宋中期所面临的问题

积贫积弱局面的正式形成与加深

农民与士兵的反抗愈演愈烈

政治风气因循保守,效率低下

三、王安石变法

1.背景

范仲淹

王安石

改革的接力棒

三、王安石变法

2.主要内容——富国强兵(目的)

领域

措施

内容

作用

富国

青苗法

青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法

纳钱代役

有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法

鼓励垦荒和兴修水利

保证灌溉,防洪赈灾

均输法

采购物资“徙贵就贱,用近易远”

节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

方田均税法

重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

增加了政府收入,农民得到实惠

市易法

在东京设市易务

打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

强兵

实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制

节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等

取士

改革科举制度,主要改变科举考试的内容

有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取的原则

评价:王安石变法

评价

1.

王安石变法达到了富国目的,增加了大笔收入,一定程度改善了积贫局面,并促进了北宋社会经济的发展;

2.

积弱局面稍显改观,北宋国力有所增强;

3.

部分措施执行过程中加重了人民负担,造成了不好的社会影响,统治集团内部分裂日益严重,党争不断,北宋逐渐走向衰亡。

结果

哲宗初年,高太后垂帘听政,起用司马光为宰相,新法几乎全被废掉,史称“元祐更化”。

北宋灭亡

公元1127年,东北地区兴起的女真族在覆灭辽朝两年之后,南下攻宋,宋朝无力抵挡,都城被破,徽宗、钦宗以及大批皇室成员、大臣、百姓,被俘虏北去,史称“靖康之变”。

四、南宋的偏安

1.南宋的建立

北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰《中国古代史》(下册)

宋徽宗赵佶

南宋的偏安

1.南宋的建立

岳飞,南宋抗金名将。岳飞从二十岁起,曾先后四次从军。自建炎二年(1128年)遇宗泽至绍兴十一年(1141年)止,先后参与、指挥大小战斗数百次。他在抗金过程中功勋卓著,创立岳家军,收复诸多失地。

但是,高宗、秦桧等人却一意求和,以十二道“金字牌”催令班师。在宋金议和过程中,岳飞遭受秦桧、张俊等人诬陷入狱。1142年1月,以莫须有的罪名,与长子岳云、部将张宪一同遇害。

历史

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第9课

两宋的政治和军事

陈桥兵变又称陈桥驿兵变,赵匡胤发动的取代后周,建立宋朝的兵变事件,此典故又称黄袍加身。

导入:陈桥兵变

五代十国的结束:军事统一的实现

五代十国形势图

宋朝形势图

2.加强中央集权的措施

一、宋初中央集权的加强

历史故事“杯酒释兵权”

961年,宋太祖邀石守信等高级将领宴饮。众人酒意正浓,太祖对他们说:“我依靠你们的力量才当上皇帝,可是当皇帝后却整夜不能安眠。”石守信等忙问原因。宋太祖回答说:“假如有一天你们的部下把黄袍加在你们身上,那时也由不得你们。”石守信等惊惶下跪,问该怎么办。太祖乘机劝他们解去兵权,“择便好田宅市之,为子孙立永远不可动之业。多置歌儿舞女,日饮酒相欢,以终其天年”。石守信等领会了他的用意,次日都称病辞去兵权。宋朝从此改变了“长枪大剑”的重武轻文局面

——岳麓版高中历史教材

一、宋初中央集权的加强

2.加强中央集权的措施

“天下自唐季以来数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何故?”

“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

《雪夜访普图》

材料一:北宋建立后,为了“惩创五季,而矫唐末之失策”,改变节度使割据一方,“既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋”的局面,不使北宋成为继后周以后又一个短命的朝代,宋太祖、太宗及其后继者采取了一系列加强中央集权的措施。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二:(赵)普日:“……此无他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》

思考:北宋加强中央集权的背景及措施

背景:军阀割据,地方势力膨胀,中央权力衰弱;君弱臣强

措施:夺其权、制钱谷、收精兵

2.加强中央集权的措施

一、宋初中央集权的加强

2.加强中央集权的措施

材料一

(宋太祖曾对赵普说)五代方镇残虐……朕今选儒臣干事者百余,分治大藩从皆贪浊,亦未及武臣一人也。

——李焘《续资治通鉴长编》卷13

材料二

自唐天宝以来,方镇……多以赋入自赡,名曰留使……及赵普为相,劝上革去其弊。申命诸州度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留。

——李焘《续资治通鉴长编》卷6

材料三

禁军聚之京师……皆一以当百。诸镇皆知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者。由我太祖能强干弱枝、制治于未乱故也。

——司马光《涑水记闻》

①行政(削实权):中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔。

②财政(制钱谷):设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

③军政(收精兵):将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

皇帝

财政

行政

军事

度支

盐铁

户部

参知政事

中书门下

枢密院

宋代的中央官制

三司使

枢密使

中央:

1.

由枢密院专掌军政,三司专掌财政,分割宰相权力,增设参知政事为副相;

材料:“兵无常帅,帅无常师;内外相维,上下相制,等级相轧……此制兵得其道也。”

2.

枢密院与禁军“三衙”分权,使统兵权与调兵权分离

2.加强中央集权的措施

(2)分散机构权力

史料分析

在地方削减州郡一级长官的权力,不许他们兼任一个州郡以上的职务。又规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。宋太宗至道三年,又将全国州郡划分为十五路,并陆续在各路设转运使、提点刑狱司、安抚司、提举常平司四司,除安抚司外,统称“监司”。

——朱绍侯《中国古代史》

地方:设四监司,从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。这样,地方官的权力分散,任期短暂,且“兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了”,极大地加强了中央对地方的控制。

2.加强中央集权的措施

(2)分散机构权力

一、宋初中央集权的加强

2.加强中央集权的措施

②地方:

设立四个平行的路级机构,合称“四监司”,从不同方面对各州进行监控。州一级增设通判

,与知州共同签署文书,彼此制约。

四监司

◎北宋地方权力分配示意图

兼禁军首领又兼地方长官,受路一级监司的监察,又受下属的的监视

负责一路的刑狱

负责一路的仓储

中央派文人担任

负责一路的财赋

(2)分散机构权力

危机四伏

北宋加强中央集权的措施,对解决唐中后期以来的藩镇问题,维护国家统一起到了极大的作用,在客观上也有利于当时社会经济的发展。但是这些措施有很大的局限性,这些局限性在后来宋朝的发展中引发了严重的统治危机。

军事危机

阅读教材P50-P51,两段话,感受宋朝面临的外部军事危机,并思考这些危机诞生的原因

二、边防压力和财政危机

1.边防压力

(1)北宋与辽

辽太宗:占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁,

与中原王朝冲突加剧。

宋太祖:执政晚期,双方友好,互通使节。

宋太宗:两次发起夺回燕云十六州的北伐,均告惨败。

宋真宗:辽军大举南下,逼迫北宋签订协议,维持已

有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送

给辽一笔钱物,称为“岁币”。通过这项协

议,北宋勉强获得了北部边防的安定。是为

“澶渊之盟”。

◎宋辽交战形势图图

二、边防压力和财政危机

1.边防压力

(1)北宋与西夏

北宋又与西北党项族新建立的西夏发生战争,也是屡战屡败。双方最终达成和议。是为“庆历和议”,内容包括:西夏保持帝号,同时向北宋称臣,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”。

二、边防压力和财政危机

2.财政危机

【冗官】:北宋政府机构设置重叠,官僚机构庞大而臃肿;同时采用恩荫制、奉行

“恩逮于百官唯恐其不足”的笼络政策,导致官僚队伍不断膨胀。

【冗兵】:为稳定社会秩序,抵御北方民族的南侵,宋初实行“养兵”之策,形成

了庞大的军事体系(募兵制)。

【冗费】:军队、官员的激增导致财政开支的增加,使得本就拮据的政府财政更加

入不敷出,再加上统治者大兴土木、修建寺观等。

【北宋的募兵政策】

(1)目的:通过广泛募兵而稳定社会治安、消除动乱因素。“不收为兵,则恐为盗”“饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵”。

(2)实际情况:多而不精,管理混乱,训练废弛,素质低下;军费恶性膨胀,成为财政支出的大宗。“天下之所以困,本于兵。”“天下六分之物,五分养兵”

思考:为何宋朝会面临如此严峻的边防危机?

原因归纳

1.制度因素:北宋推行重文轻武、将兵分离、强干弱枝、守内虚外的政策;

2.现实因素:北宋政府积贫积弱;

3.外部因素:少数民族政权如辽、西夏的崛起

北宋实行兵将分离的政策,这一政策使得将帅无权,指挥不灵,军队战斗力被严重削弱,以至于后来北宋虽然豢养了百万军队,却抵挡不住辽、西夏的侵扰。

思考:北宋最终通过“岁币”换得了和平,这种方式是否可取,为什么?

思考本题时,要辩证地看待,有理有据的论证自己的观点。

这种方式可取,可以节省政府开支,据考证,“岁币”不及军费的十分之一,而且可以换得和平;这种方式不可取,反映了北宋政府贪图苟安、不知进取的思想。

材料一:进入北宋中期以后,“三冗”更加严重,仁宗朝大臣宋祁以为,当时”州县之地不广于前,而陛下官五倍于旧”。官僚队伍大为膨胀,不仅办事效率更加低下,而且守选、待阙时间更长,众多中小官员“俸禄不继”,“鲜不穷窘”……(他们)不惜冒法受脏,与民争利,更使吏治大坏,贪官污吏比比皆是。与此同时,军队人数也不断增加,全国禁、厢军总数达到125.9万人,皇佑年间,又增加到140万人。庞大的军费开支,每年给辽和西夏的大量银、绢,加上官员俸禄、统治阶级的靡费和奢侈无度,造成国家财政的极端困难。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二:随着吏治的腐败和封建剥削的加重,到庆历年间,以农民和士兵为主体的防抗斗争时有发生,不但一年多如一年,一伙强如一伙,而且逐步从边远地区发展到统治力量较强大的腹心地区。

——朱绍侯《中国古代史》

材料三:人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳,风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。

——叶适《水心别集》

思考:北宋中期所面临的问题

积贫积弱局面的正式形成与加深

农民与士兵的反抗愈演愈烈

政治风气因循保守,效率低下

三、王安石变法

1.背景

范仲淹

王安石

改革的接力棒

三、王安石变法

2.主要内容——富国强兵(目的)

领域

措施

内容

作用

富国

青苗法

青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法

纳钱代役

有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法

鼓励垦荒和兴修水利

保证灌溉,防洪赈灾

均输法

采购物资“徙贵就贱,用近易远”

节省费用,增加了政府的财政收入,减轻了人民的负担

方田均税法

重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

增加了政府收入,农民得到实惠

市易法

在东京设市易务

打破了大商人对市场的垄断,增加了政府的财政收入

强兵

实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制

节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等

取士

改革科举制度,主要改变科举考试的内容

有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取的原则

评价:王安石变法

评价

1.

王安石变法达到了富国目的,增加了大笔收入,一定程度改善了积贫局面,并促进了北宋社会经济的发展;

2.

积弱局面稍显改观,北宋国力有所增强;

3.

部分措施执行过程中加重了人民负担,造成了不好的社会影响,统治集团内部分裂日益严重,党争不断,北宋逐渐走向衰亡。

结果

哲宗初年,高太后垂帘听政,起用司马光为宰相,新法几乎全被废掉,史称“元祐更化”。

北宋灭亡

公元1127年,东北地区兴起的女真族在覆灭辽朝两年之后,南下攻宋,宋朝无力抵挡,都城被破,徽宗、钦宗以及大批皇室成员、大臣、百姓,被俘虏北去,史称“靖康之变”。

四、南宋的偏安

1.南宋的建立

北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰《中国古代史》(下册)

宋徽宗赵佶

南宋的偏安

1.南宋的建立

岳飞,南宋抗金名将。岳飞从二十岁起,曾先后四次从军。自建炎二年(1128年)遇宗泽至绍兴十一年(1141年)止,先后参与、指挥大小战斗数百次。他在抗金过程中功勋卓著,创立岳家军,收复诸多失地。

但是,高宗、秦桧等人却一意求和,以十二道“金字牌”催令班师。在宋金议和过程中,岳飞遭受秦桧、张俊等人诬陷入狱。1142年1月,以莫须有的罪名,与长子岳云、部将张宪一同遇害。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进