四川省南充市白塔中学2020-2021学年高一上学期11月期中考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省南充市白塔中学2020-2021学年高一上学期11月期中考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 798.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-30 21:51:11 | ||

图片预览

文档简介

白塔中学高2020级高一上学期11月(期中)(历史)试题

(时间:60分钟

总分:100分)

第Ⅰ卷(选择题,共计60分)

一、本大题共30小题,每小题2分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。

1.

我国古代的王位世袭制取代禅让制开始于

(

)

A.尧传位给舜

B.舜传位给禹

C.启继承禹的王位

D.商汤灭夏

2.“九鼎既成,迁于三国。夏后氏失之,殷人受之;殷人失之,周人受之。”其中所说的“九鼎”之所以被广泛重视并在夏商周流转,主要因为它是( )

A.反映民心民意的凭据

B.国王祭祀的重要礼器

C.青铜工艺水平高的标志

D.王朝统治权力的象征

3.周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的( )

A.河南 B.河北 C.陕西 D.山东

4.

祭祀祖先是中国古代社会的一种民间风俗。江西乐安流坑村是江南地区具有代表性的聚族而居的封建宗族组织,保存了较为完整的祠堂祭祀习俗和历史文化遗迹。追根溯源,上述现象与下列哪种制度中有密切关系(

)

A.井田制

B.分封制

C.宗法制

D.郡县制

5.秦和西汉前期,丞相为“百官之长”,其主要职责是( )

A.协助皇帝处理全国政事

B.对重大军政事务作出决定

C.处理朝廷各种日常军政事务

D.代表皇帝监督百官

6.《史记集解》中记载“秦以前,民皆以金玉为印,龙虎钮,唯其所好。秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,万民莫敢用之”。该材料从本质上反映了(

)

A.秦朝时期人们以金玉为印

B.秦以前玉玺为皇帝独有

C.皇权为民,与民共享

D.皇权至上,皇帝独尊

7.唐太宗时期,假设国家要修建一项大型交通工程,这项工程的实施涉及众多机构,按照当时的制度规定,其运作程序应是

(

)

A.尚书省→中书省→门下省→工部

B.中书省→门下省→尚书省→工部

C.门下省→中书省→尚书省→工部

D.尚书省→门下省→中书省→工部

8.

宋太祖想任命赵普为相,但在颁发任命诏书时碰到了程序上的麻烦,诏书必须有宰相的副署才能生效。而当时宰相已辞职,宋太祖想代替宰相在诏书上副署,赵普却说“此有司职耳,非帝王事也”。此事反映了( )

A.宰相与君主间存在尖锐矛盾

B.宋代皇权受到极大的削弱

C.官僚政治传统影响君主行为

D.宋初皇权被相权基本架空

9.中国古代选官制度经历了“世官制--察举制--九品中正制--科举制”的历程。下列表述与科举制相对应的是

(

)

A.“唐制,取士之科,多因隋制”

B.“上品无寒门,下品无士族”

C.“龙生龙,凤生凤,老鼠生来会打洞”

D.“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”

10.

中秋节是中国传统节日。自明朝晚期,厦门开始有博饼习俗,中秋前后,骨子声四起,“一秀”、“二举”、

“三红”

、“四进”、

“对堂”、“状元”,形成独特的厦门博饼文化。这种地方文化反映的是( )

A.等级制度

B.分封制度

C.郡县制度

D.科举制度

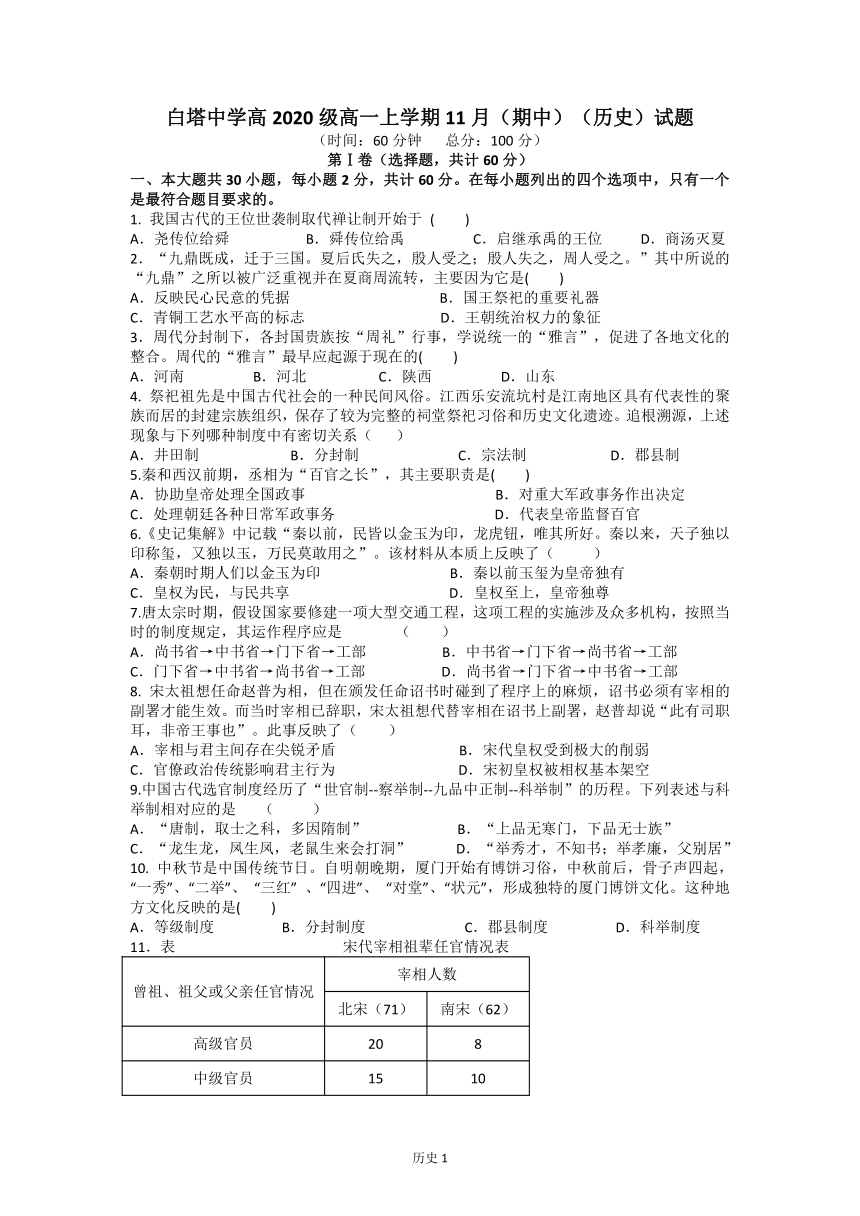

11.表

宋代宰相祖辈任官情况表

曾祖、祖父或父亲任官情况

宰相人数

北宋(71)

南宋(62)

高级官员

20

8

中级官员

15

10

低级官员

12

8

无官职记录

24

36

据学者研究整理而成,反映出两宋时期

A.世家大族影响巨大

B.社会阶层流动加强

C.宰相权力日益下降

D.科举制度功能弱化

12.

据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日至二十一日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章多达1

460件。在这样的背景下,为有效处理政务,后来明成祖朱棣采取的措施是( )

A.设立中朝

B.设立丞相

C.设立内阁

D.设立军机处

13.

当看到电视剧中出现军机大臣跪受笔录的场面时,我们知道这一场景最早出现在(

)

A.努尔哈赤统治时期

B.皇太极在位期间

C.康熙帝亲政时期

D.雍正帝在位时期

14.君权与相权矛盾是古代中国中央统治集团内部的一对主要矛盾。下列各项中体现这对矛

盾的史实包括(

)

①秦代设郡县以分割相权

②汉代“内朝”的形成

③唐代“三省”的设置④宋代“参知政事”的增设

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

15.

美国历史学家斯塔夫里·阿诺斯认为“与印度文明的不统一和间断相比,中国文明的特点是统一和连续。”中华文明的这个特点从根本上说应是得益于中国古代政治实体的统一性和连续性。下列制度中最有利于维护古代中国政治实体统一与连续的是(

)

A、君主专制

B.中央集权制

C.分封制

D.宗法制

16.陈旭麓在《近代中国的新陈代谢》中指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一程。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”这场战争是指

(

)

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.中日甲午战争

D.八国联军侵华战争

17.当《南京条约》签订后,清朝官员董宗远上奏反对。他说:“国威自此损矣,国脉自此伤矣,乱民自此生矣,边境自此多事矣。”他反对签约的出发点是(

)

A.维护封建统治秩序

B.维护清朝民族利益

C.维护国家独立自主

D.学习西方技术

18.1938年,蒋廷黻先生在所著《中国近代史》中指出:“当时的人对于这些条款(指《南京条约》内容)最痛心的是五口通商。……协定关税和治外法权是我们近年来所认为不平等条约的核心。可是当时的人并不这样看。”对《南京条约》内容中关于协定关税和治外法权的轻看说明清朝统治者(

)

A.重在防范西方对华经济侵略

B.执行传统的抚夷外交政策

C.对西方各国给予同等待遇

D.近代国家主权意识淡薄

19.有人在评价领事裁判权时说:“它直接触发了近代中国诉讼法制的改革,也促使西方的各种部门法传入中国,从而开阔了中国人的法律视野,导致了近代中国诉讼法律观念和思想的深刻变化。”材料表明领事裁判权(

)

A.客观上促进了中国司法与国际接轨

B.是一项特合时代需要的法律规定

C.是一种中国与列强对等的治外法权

D.是中国沦为半殖民地国家的标志

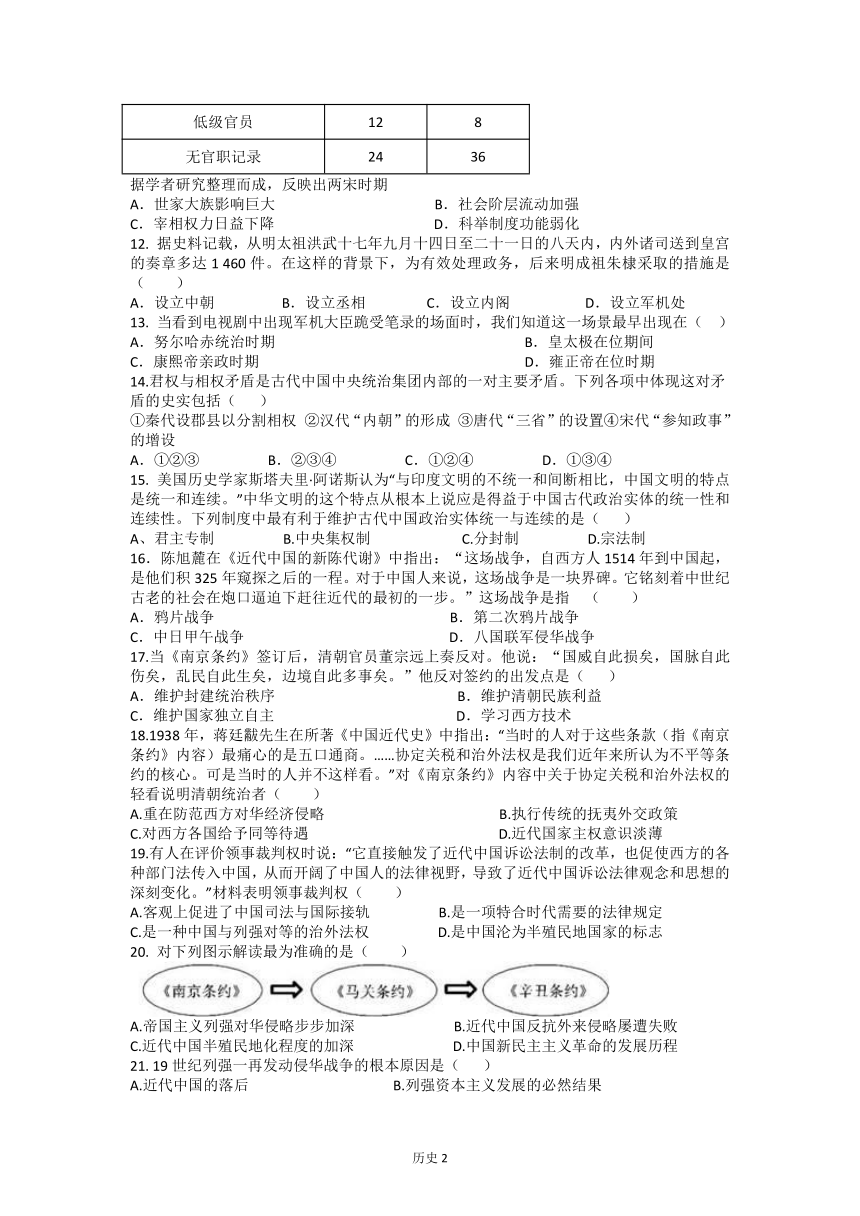

20.

对下列图示解读最为准确的是(

)

A.帝国主义列强对华侵略步步加深

B.近代中国反抗外来侵略屡遭失败

C.近代中国半殖民地化程度的加深

D.中国新民主主义革命的发展历程

21.

19世纪列强一再发动侵华战争的根本原因是(

)

A.近代中国的落后

B.列强资本主义发展的必然结果

C.清政府的腐败

D.中国的资源丰富

22.

19世纪后,许多国家尤其沿海国家无可选择地与海洋联系在一起。但近代中国发展海军并未真正认识这一世界大潮,而始终局限于对西方列强炮舰政策的本能反应,呈现出“海患紧则海军兴,海患缓则海军弛”的状态。这体现出近代中国(

)

A.自觉意识到发展海军的重要性

B.主动与世界联系在一起

C.发展海军呈现被动和短视现象

D.发展海军顺应历史大潮

23.清末爱国人士黄遵宪在给好友的信中写道,“新约规定,天旋地转”,“东南诸省所恃以为藩篱者,拱手而让他人之”,“敲骨吸髓,输此巨款,设机造货,夺我生产”。信中的“新约”(

)

A.结束了清廷的闭关锁国政策

B.开始了中国半殖民地化进程

C.拓展了列强经济侵略的方式

D.使清政府成为“洋人的朝廷”

24.

1898年,义和团提出“扶清灭洋”的口号,主要是因为

A.民族危机加深

B.阶级矛盾激化

C.农民盲目排外

D.八国联军侵华

25.广州诗人张维屏在一首诗中描述:“三元里前声若雷,千众万众同时来。因义生愤愤生勇,乡民合力强徒催。……众夷相视忽变色,黑旗死仗难生还。”诗人描述的事件(

)

A.显示了中国人民反对外来侵略的英雄气概

B.显示了中国人民反对封建压迫的斗争精神

C.显示了中国人民反对帝国主义侵略的爱国精神

D.表达了中国人民维护祖国统一的爱国精神

26.新疆有一座晚清名臣的祠堂,悬挂着一副楹联:“提挈自西东……十年戎马书生老;指挥定中外……万里寒鸦相国祠。”它颂扬的是

(

)

A.曾国藩

B.左宗棠

C.李鸿章

D.张之洞

27.

《马关条约》签订后,日本被迫将辽东半岛归还中国,这是以下哪种矛盾的结果

A.外国资本主义与中华民族的矛盾

B.外国侵略者与清政府的矛盾

C.外国侵略者争夺中国的矛盾

D.帝国主义两大侵略集团的矛盾

28.下列有关邱逢甲和刘永福的事迹的叙述正确的是(

)

①在台湾人民反割台斗争中涌现出来的两位民族英雄

②

邱逢甲领导的义军和刘永福领导的黑旗军并肩作战,在台湾各地痛击日军

③他们的抗日爱国行动得到了清政府的有力支援

④他们的行为表现了台湾军民维护祖国领土完整的坚强意志和不屈不挠的斗争精神

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.①②④

29.

卢沟桥的炮火促成了中华民族的全民族抗战。由彭德怀指挥八路军在敌后战场发动的大规模战役是(

)

A.淞沪会战

B.太原会战

C.徐州会战

D.百团大战

30.近代史上日本帝国主义对中国发动了两次大规模的侵略战争,两者的相似之处有(

)

①都是日本企图建立世界霸权的重要步骤

②都是为了摆脱经济危机

③都对中国平民进行了血腥的屠杀

④都刺激了帝国主义侵略中国的野心

A.①③④

B.①②③

C.②③④

D.①③

第Ⅱ卷(非选择题,共计40分)

二、非选择题:(共3小题,第31题14分、第32题14分,第33题12分)

32.

(14分)阅读材料,回答问题。

材料一

他(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。他还解除了除他自己军队之外的所有士兵的武装;下令迁徙各国的旧贵族到首都,以监视他们。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二

汉制每年八月,举行饮酎(醇酒)大典,诸侯王和列侯献“酎金”助祭。元鼎五年(公元前112年),武帝以列侯酎金斤两成色不足为名,削夺106个列侯的爵位。还有一些列侯因其他各种原因而陆续失爵。

——晁福林《中国古代史》

材料三

元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。……所以中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

——钱穆《中国历代政治得失》

据材料一,指出秦始皇在全国推行的地方行政制度是什么?这一制度与西周的地方行政制度相比有何突出特点和进步意义?(4分)

(2)据材料二并结合所学知识,说明汉代“侯”“王”的由来及汉武帝削夺其爵位的目的。(4分)

(3)据材料三,指出元朝地方行政制度有哪些创新?结合所学知识分析其历史作用。(6分)

33.

(14分)《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》是近代史上列强强迫清政府签订的严重的不平等条约。阅读下列图片信息,回答问题。

材料:

图一《南京条约》

图二《马关条约》

图三《辛丑条约》

(1)结合上述不平等条约的相关知识完成下表。(6分)

条约名称

签约时间

签约背景

《南京条约》

《马关条约》

《辛丑条约》

(2)《南京条约》的主要内容中,最能反映出当时西方列强侵略特点和要求的是哪两条规定?(4分)

(3)帝国主义时代列强侵华有两大特点:瓜分世界和资本输出。《马关条约》中,哪条规定体现了资本输出的特点?指出这条规定对中国的严重危害。(4分)

34.阅读下列材料:

材料一

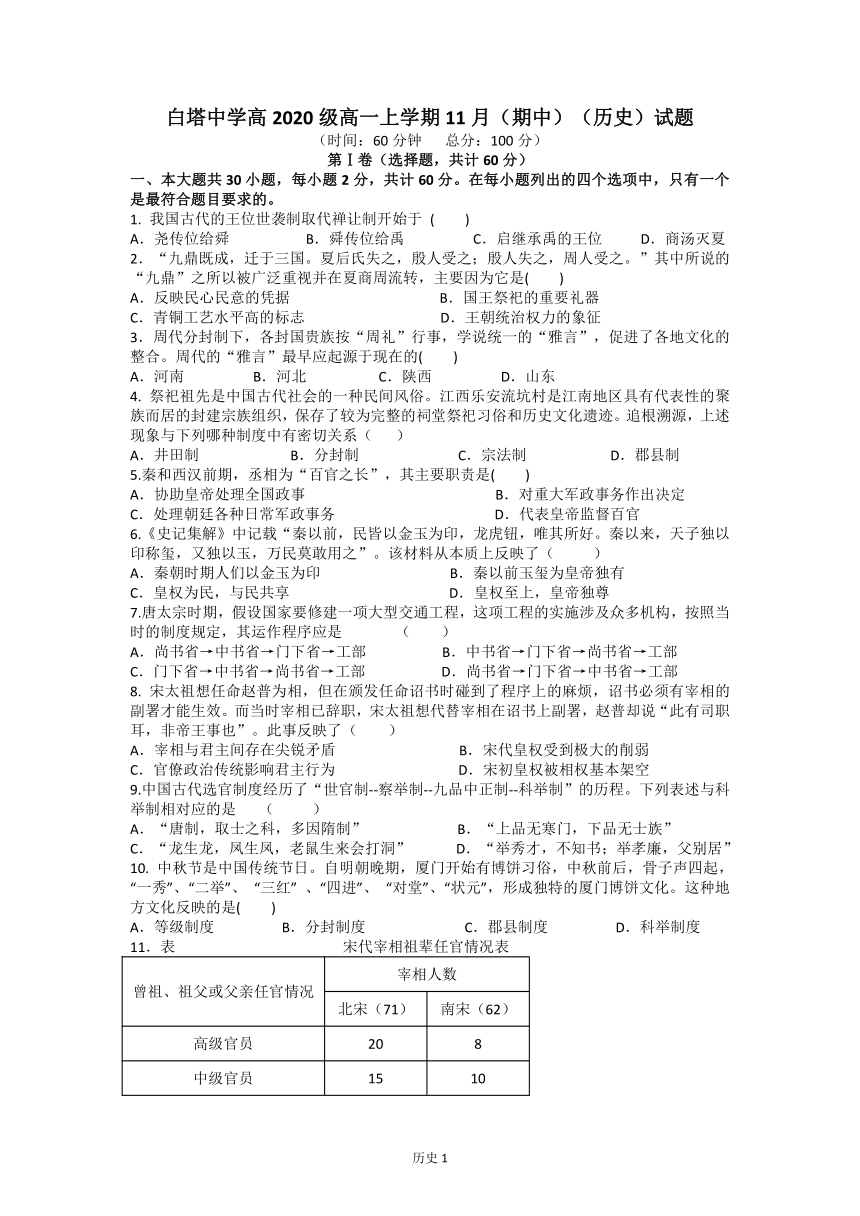

太平洋战争期间日军兵力分配表

战争爆发时

1942年

日本投降时

中国战场

太平洋战场

中国战场

南太平洋、东南亚战场

中国战场

(不包含东北)

东南亚—太平洋战场

35个师团

10个师团

37个师团

15个师团

111万人

不到109万人

材料二

在如何看待中国战场问题上,美国总统罗斯福曾说:“如果中国屈服,会有多少日军脱身出来?那些军队会干什么呢?会占领澳大利亚、占领印度,会像摘熟梅子一样轻而易举地占领中东……那将是日本和纳粹的大规模钳形攻势,在近东某处会合,完全切断俄国同外界的联系,瓜分埃及,切断经过地中海的所有的交通线,难道不会是这样吗?”

材料三

中国

美国

英国

伤残

死亡

直接经济损失

间接经济损失

死亡

死亡

3500万人

2000多万人

620亿美元

5000亿美元

40.5万人

37.5万人

——以上材料均引自《中国抗战与第二次世界大战》

请回答:

(1)依据材料一,说明日军兵力在太平洋战争中的分配情况?(2分)

(2)材料二中罗斯福设想了怎样的结局?(2分)这一结局未能出现的主要原因是什么?(2分)

(3)结合以上三则材料,简要评价中国的抗日战争。(6分)

白塔中学高2020级高一上学期11月期中(历史)答案

第Ⅰ卷(选择题,共计60分)

一、本大题共30小题,每小题2分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

C

D

C

C

A

D

B

C

A

D

B

C

D

B

B

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

A

A

D

A

C

B

C

C

A

A

B

C

D

D

D

第Ⅱ卷(非选择题,共计40分)

二、非选择题:(共3小题,第31题14分、第32题14分,第33题12分)

32.【14分】(1)制度:郡县制。(1分)

特点:形成了中央垂直管理地方的体制(或实现了对地方政权照接有效的控制;或以地域关系取代了血缘关系)。(1分)

意义:是官僚政治取代贵族政治的重要标志;有利于加强中央集权(有利于巩固国家统一)。(2分)

(2)由来:汉初实行郡国并行制,分封同姓诸侯王。(2分)

目的:削弱王国的实力,加强中央集权。(2分)

(3)创新:设行中书省管理地方;行省长官由中央官员担任。(2分)

作用:加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;开创了以省为单位的行政区划(是中国省制的开端)(4分,答出其中两点即可)

33.【14分】(1)、结合上述不平等条约的相关知识完成下表。(6分)

条约名称

签约时间

签约背景

《南京条约》

1842年

鸦片战争

《马关条约》

1895年

甲午中日战争

《辛丑条约》

1901年

八国联军侵华战争

(2)、五口通商和协定关税。(4分)

(3)允许日本在通商口岸开设工厂;严重阻碍了中国民族资本主义的发展。(4分)

34.【12分】(1)太平洋战争期间,日军的主力始终被牵制在中国战场上。(2分)

(2)设想的结局,中国如果放弃抗战,日军将集中兵力与德国法西斯东西夹击配合,会使整个反法西斯战争形势恶化。(2分)未出现的原因:在中国抗日民族统一战线的旗帜下,坚持全民族抗战,全民族抗战是抗战胜利的根本原因。(2分)

(3)中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,中国战场是反对日本法西斯的主要战场。中国人民的抗战,对欧洲和亚洲其他地区反法西斯战争的胜利起了重要的战略配合作用,在抗日战争和世界反法西斯战争中,中国人民作出了重要贡献,也付出了沉重的代价,作出了巨大的民族牺牲。(6分)

(时间:60分钟

总分:100分)

第Ⅰ卷(选择题,共计60分)

一、本大题共30小题,每小题2分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。

1.

我国古代的王位世袭制取代禅让制开始于

(

)

A.尧传位给舜

B.舜传位给禹

C.启继承禹的王位

D.商汤灭夏

2.“九鼎既成,迁于三国。夏后氏失之,殷人受之;殷人失之,周人受之。”其中所说的“九鼎”之所以被广泛重视并在夏商周流转,主要因为它是( )

A.反映民心民意的凭据

B.国王祭祀的重要礼器

C.青铜工艺水平高的标志

D.王朝统治权力的象征

3.周代分封制下,各封国贵族按“周礼”行事,学说统一的“雅言”,促进了各地文化的整合。周代的“雅言”最早应起源于现在的( )

A.河南 B.河北 C.陕西 D.山东

4.

祭祀祖先是中国古代社会的一种民间风俗。江西乐安流坑村是江南地区具有代表性的聚族而居的封建宗族组织,保存了较为完整的祠堂祭祀习俗和历史文化遗迹。追根溯源,上述现象与下列哪种制度中有密切关系(

)

A.井田制

B.分封制

C.宗法制

D.郡县制

5.秦和西汉前期,丞相为“百官之长”,其主要职责是( )

A.协助皇帝处理全国政事

B.对重大军政事务作出决定

C.处理朝廷各种日常军政事务

D.代表皇帝监督百官

6.《史记集解》中记载“秦以前,民皆以金玉为印,龙虎钮,唯其所好。秦以来,天子独以印称玺,又独以玉,万民莫敢用之”。该材料从本质上反映了(

)

A.秦朝时期人们以金玉为印

B.秦以前玉玺为皇帝独有

C.皇权为民,与民共享

D.皇权至上,皇帝独尊

7.唐太宗时期,假设国家要修建一项大型交通工程,这项工程的实施涉及众多机构,按照当时的制度规定,其运作程序应是

(

)

A.尚书省→中书省→门下省→工部

B.中书省→门下省→尚书省→工部

C.门下省→中书省→尚书省→工部

D.尚书省→门下省→中书省→工部

8.

宋太祖想任命赵普为相,但在颁发任命诏书时碰到了程序上的麻烦,诏书必须有宰相的副署才能生效。而当时宰相已辞职,宋太祖想代替宰相在诏书上副署,赵普却说“此有司职耳,非帝王事也”。此事反映了( )

A.宰相与君主间存在尖锐矛盾

B.宋代皇权受到极大的削弱

C.官僚政治传统影响君主行为

D.宋初皇权被相权基本架空

9.中国古代选官制度经历了“世官制--察举制--九品中正制--科举制”的历程。下列表述与科举制相对应的是

(

)

A.“唐制,取士之科,多因隋制”

B.“上品无寒门,下品无士族”

C.“龙生龙,凤生凤,老鼠生来会打洞”

D.“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”

10.

中秋节是中国传统节日。自明朝晚期,厦门开始有博饼习俗,中秋前后,骨子声四起,“一秀”、“二举”、

“三红”

、“四进”、

“对堂”、“状元”,形成独特的厦门博饼文化。这种地方文化反映的是( )

A.等级制度

B.分封制度

C.郡县制度

D.科举制度

11.表

宋代宰相祖辈任官情况表

曾祖、祖父或父亲任官情况

宰相人数

北宋(71)

南宋(62)

高级官员

20

8

中级官员

15

10

低级官员

12

8

无官职记录

24

36

据学者研究整理而成,反映出两宋时期

A.世家大族影响巨大

B.社会阶层流动加强

C.宰相权力日益下降

D.科举制度功能弱化

12.

据史料记载,从明太祖洪武十七年九月十四日至二十一日的八天内,内外诸司送到皇宫的奏章多达1

460件。在这样的背景下,为有效处理政务,后来明成祖朱棣采取的措施是( )

A.设立中朝

B.设立丞相

C.设立内阁

D.设立军机处

13.

当看到电视剧中出现军机大臣跪受笔录的场面时,我们知道这一场景最早出现在(

)

A.努尔哈赤统治时期

B.皇太极在位期间

C.康熙帝亲政时期

D.雍正帝在位时期

14.君权与相权矛盾是古代中国中央统治集团内部的一对主要矛盾。下列各项中体现这对矛

盾的史实包括(

)

①秦代设郡县以分割相权

②汉代“内朝”的形成

③唐代“三省”的设置④宋代“参知政事”的增设

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

15.

美国历史学家斯塔夫里·阿诺斯认为“与印度文明的不统一和间断相比,中国文明的特点是统一和连续。”中华文明的这个特点从根本上说应是得益于中国古代政治实体的统一性和连续性。下列制度中最有利于维护古代中国政治实体统一与连续的是(

)

A、君主专制

B.中央集权制

C.分封制

D.宗法制

16.陈旭麓在《近代中国的新陈代谢》中指出:“这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一程。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。”这场战争是指

(

)

A.鸦片战争

B.第二次鸦片战争

C.中日甲午战争

D.八国联军侵华战争

17.当《南京条约》签订后,清朝官员董宗远上奏反对。他说:“国威自此损矣,国脉自此伤矣,乱民自此生矣,边境自此多事矣。”他反对签约的出发点是(

)

A.维护封建统治秩序

B.维护清朝民族利益

C.维护国家独立自主

D.学习西方技术

18.1938年,蒋廷黻先生在所著《中国近代史》中指出:“当时的人对于这些条款(指《南京条约》内容)最痛心的是五口通商。……协定关税和治外法权是我们近年来所认为不平等条约的核心。可是当时的人并不这样看。”对《南京条约》内容中关于协定关税和治外法权的轻看说明清朝统治者(

)

A.重在防范西方对华经济侵略

B.执行传统的抚夷外交政策

C.对西方各国给予同等待遇

D.近代国家主权意识淡薄

19.有人在评价领事裁判权时说:“它直接触发了近代中国诉讼法制的改革,也促使西方的各种部门法传入中国,从而开阔了中国人的法律视野,导致了近代中国诉讼法律观念和思想的深刻变化。”材料表明领事裁判权(

)

A.客观上促进了中国司法与国际接轨

B.是一项特合时代需要的法律规定

C.是一种中国与列强对等的治外法权

D.是中国沦为半殖民地国家的标志

20.

对下列图示解读最为准确的是(

)

A.帝国主义列强对华侵略步步加深

B.近代中国反抗外来侵略屡遭失败

C.近代中国半殖民地化程度的加深

D.中国新民主主义革命的发展历程

21.

19世纪列强一再发动侵华战争的根本原因是(

)

A.近代中国的落后

B.列强资本主义发展的必然结果

C.清政府的腐败

D.中国的资源丰富

22.

19世纪后,许多国家尤其沿海国家无可选择地与海洋联系在一起。但近代中国发展海军并未真正认识这一世界大潮,而始终局限于对西方列强炮舰政策的本能反应,呈现出“海患紧则海军兴,海患缓则海军弛”的状态。这体现出近代中国(

)

A.自觉意识到发展海军的重要性

B.主动与世界联系在一起

C.发展海军呈现被动和短视现象

D.发展海军顺应历史大潮

23.清末爱国人士黄遵宪在给好友的信中写道,“新约规定,天旋地转”,“东南诸省所恃以为藩篱者,拱手而让他人之”,“敲骨吸髓,输此巨款,设机造货,夺我生产”。信中的“新约”(

)

A.结束了清廷的闭关锁国政策

B.开始了中国半殖民地化进程

C.拓展了列强经济侵略的方式

D.使清政府成为“洋人的朝廷”

24.

1898年,义和团提出“扶清灭洋”的口号,主要是因为

A.民族危机加深

B.阶级矛盾激化

C.农民盲目排外

D.八国联军侵华

25.广州诗人张维屏在一首诗中描述:“三元里前声若雷,千众万众同时来。因义生愤愤生勇,乡民合力强徒催。……众夷相视忽变色,黑旗死仗难生还。”诗人描述的事件(

)

A.显示了中国人民反对外来侵略的英雄气概

B.显示了中国人民反对封建压迫的斗争精神

C.显示了中国人民反对帝国主义侵略的爱国精神

D.表达了中国人民维护祖国统一的爱国精神

26.新疆有一座晚清名臣的祠堂,悬挂着一副楹联:“提挈自西东……十年戎马书生老;指挥定中外……万里寒鸦相国祠。”它颂扬的是

(

)

A.曾国藩

B.左宗棠

C.李鸿章

D.张之洞

27.

《马关条约》签订后,日本被迫将辽东半岛归还中国,这是以下哪种矛盾的结果

A.外国资本主义与中华民族的矛盾

B.外国侵略者与清政府的矛盾

C.外国侵略者争夺中国的矛盾

D.帝国主义两大侵略集团的矛盾

28.下列有关邱逢甲和刘永福的事迹的叙述正确的是(

)

①在台湾人民反割台斗争中涌现出来的两位民族英雄

②

邱逢甲领导的义军和刘永福领导的黑旗军并肩作战,在台湾各地痛击日军

③他们的抗日爱国行动得到了清政府的有力支援

④他们的行为表现了台湾军民维护祖国领土完整的坚强意志和不屈不挠的斗争精神

A.①②③④

B.①②③

C.②③④

D.①②④

29.

卢沟桥的炮火促成了中华民族的全民族抗战。由彭德怀指挥八路军在敌后战场发动的大规模战役是(

)

A.淞沪会战

B.太原会战

C.徐州会战

D.百团大战

30.近代史上日本帝国主义对中国发动了两次大规模的侵略战争,两者的相似之处有(

)

①都是日本企图建立世界霸权的重要步骤

②都是为了摆脱经济危机

③都对中国平民进行了血腥的屠杀

④都刺激了帝国主义侵略中国的野心

A.①③④

B.①②③

C.②③④

D.①③

第Ⅱ卷(非选择题,共计40分)

二、非选择题:(共3小题,第31题14分、第32题14分,第33题12分)

32.

(14分)阅读材料,回答问题。

材料一

他(秦始皇)废除了所有的封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,并向中央政府负责的官员。他还解除了除他自己军队之外的所有士兵的武装;下令迁徙各国的旧贵族到首都,以监视他们。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二

汉制每年八月,举行饮酎(醇酒)大典,诸侯王和列侯献“酎金”助祭。元鼎五年(公元前112年),武帝以列侯酎金斤两成色不足为名,削夺106个列侯的爵位。还有一些列侯因其他各种原因而陆续失爵。

——晁福林《中国古代史》

材料三

元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。……所以中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。

——钱穆《中国历代政治得失》

据材料一,指出秦始皇在全国推行的地方行政制度是什么?这一制度与西周的地方行政制度相比有何突出特点和进步意义?(4分)

(2)据材料二并结合所学知识,说明汉代“侯”“王”的由来及汉武帝削夺其爵位的目的。(4分)

(3)据材料三,指出元朝地方行政制度有哪些创新?结合所学知识分析其历史作用。(6分)

33.

(14分)《南京条约》《马关条约》《辛丑条约》是近代史上列强强迫清政府签订的严重的不平等条约。阅读下列图片信息,回答问题。

材料:

图一《南京条约》

图二《马关条约》

图三《辛丑条约》

(1)结合上述不平等条约的相关知识完成下表。(6分)

条约名称

签约时间

签约背景

《南京条约》

《马关条约》

《辛丑条约》

(2)《南京条约》的主要内容中,最能反映出当时西方列强侵略特点和要求的是哪两条规定?(4分)

(3)帝国主义时代列强侵华有两大特点:瓜分世界和资本输出。《马关条约》中,哪条规定体现了资本输出的特点?指出这条规定对中国的严重危害。(4分)

34.阅读下列材料:

材料一

太平洋战争期间日军兵力分配表

战争爆发时

1942年

日本投降时

中国战场

太平洋战场

中国战场

南太平洋、东南亚战场

中国战场

(不包含东北)

东南亚—太平洋战场

35个师团

10个师团

37个师团

15个师团

111万人

不到109万人

材料二

在如何看待中国战场问题上,美国总统罗斯福曾说:“如果中国屈服,会有多少日军脱身出来?那些军队会干什么呢?会占领澳大利亚、占领印度,会像摘熟梅子一样轻而易举地占领中东……那将是日本和纳粹的大规模钳形攻势,在近东某处会合,完全切断俄国同外界的联系,瓜分埃及,切断经过地中海的所有的交通线,难道不会是这样吗?”

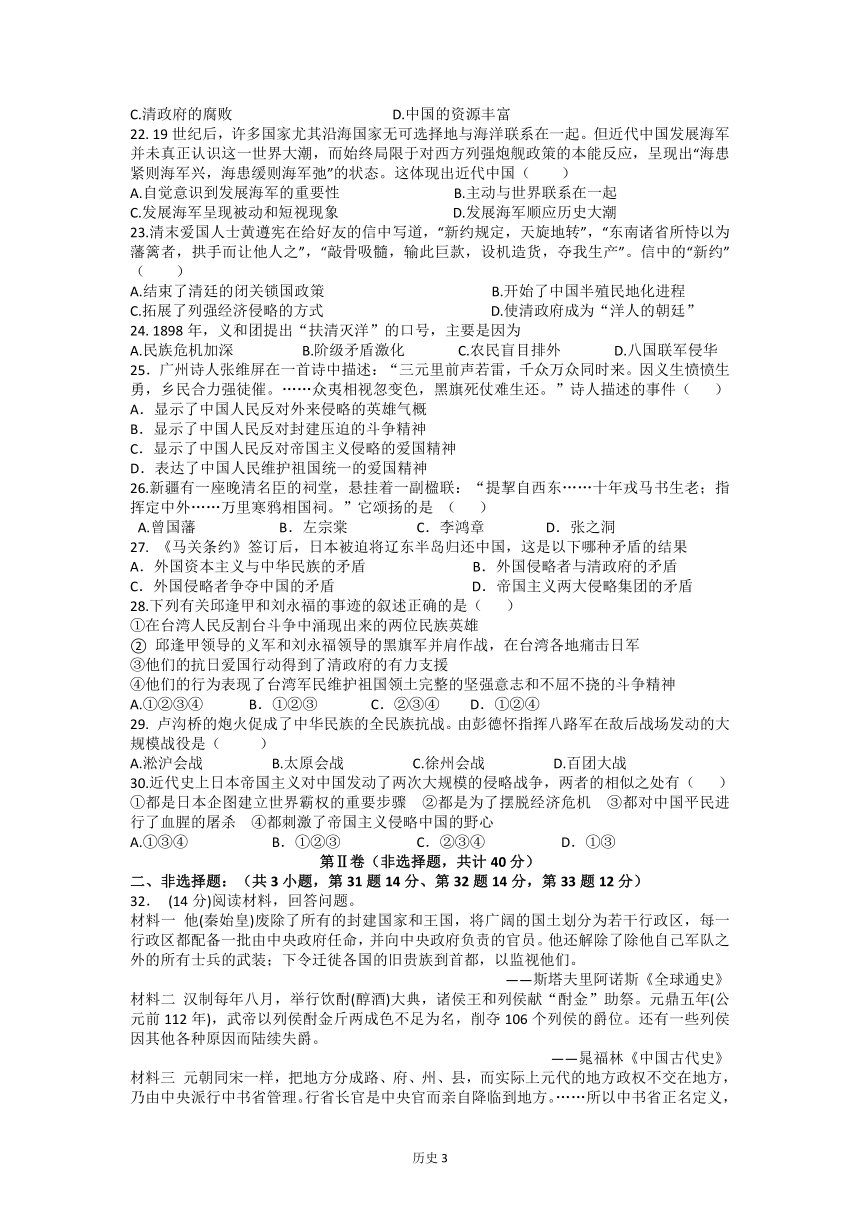

材料三

中国

美国

英国

伤残

死亡

直接经济损失

间接经济损失

死亡

死亡

3500万人

2000多万人

620亿美元

5000亿美元

40.5万人

37.5万人

——以上材料均引自《中国抗战与第二次世界大战》

请回答:

(1)依据材料一,说明日军兵力在太平洋战争中的分配情况?(2分)

(2)材料二中罗斯福设想了怎样的结局?(2分)这一结局未能出现的主要原因是什么?(2分)

(3)结合以上三则材料,简要评价中国的抗日战争。(6分)

白塔中学高2020级高一上学期11月期中(历史)答案

第Ⅰ卷(选择题,共计60分)

一、本大题共30小题,每小题2分,共计60分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是最符合题目要求的。

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

答案

C

D

C

C

A

D

B

C

A

D

B

C

D

B

B

题号

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

A

A

D

A

C

B

C

C

A

A

B

C

D

D

D

第Ⅱ卷(非选择题,共计40分)

二、非选择题:(共3小题,第31题14分、第32题14分,第33题12分)

32.【14分】(1)制度:郡县制。(1分)

特点:形成了中央垂直管理地方的体制(或实现了对地方政权照接有效的控制;或以地域关系取代了血缘关系)。(1分)

意义:是官僚政治取代贵族政治的重要标志;有利于加强中央集权(有利于巩固国家统一)。(2分)

(2)由来:汉初实行郡国并行制,分封同姓诸侯王。(2分)

目的:削弱王国的实力,加强中央集权。(2分)

(3)创新:设行中书省管理地方;行省长官由中央官员担任。(2分)

作用:加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;开创了以省为单位的行政区划(是中国省制的开端)(4分,答出其中两点即可)

33.【14分】(1)、结合上述不平等条约的相关知识完成下表。(6分)

条约名称

签约时间

签约背景

《南京条约》

1842年

鸦片战争

《马关条约》

1895年

甲午中日战争

《辛丑条约》

1901年

八国联军侵华战争

(2)、五口通商和协定关税。(4分)

(3)允许日本在通商口岸开设工厂;严重阻碍了中国民族资本主义的发展。(4分)

34.【12分】(1)太平洋战争期间,日军的主力始终被牵制在中国战场上。(2分)

(2)设想的结局,中国如果放弃抗战,日军将集中兵力与德国法西斯东西夹击配合,会使整个反法西斯战争形势恶化。(2分)未出现的原因:在中国抗日民族统一战线的旗帜下,坚持全民族抗战,全民族抗战是抗战胜利的根本原因。(2分)

(3)中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分,中国战场是反对日本法西斯的主要战场。中国人民的抗战,对欧洲和亚洲其他地区反法西斯战争的胜利起了重要的战略配合作用,在抗日战争和世界反法西斯战争中,中国人民作出了重要贡献,也付出了沉重的代价,作出了巨大的民族牺牲。(6分)

同课章节目录