2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件55张

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.3《人皆有不忍人之心》课件55张 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-01 07:19:37 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

孟子“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”的美好畅想将引领着我们创建一个美好的未来!

孟子

人皆有不忍人之心

部编版高中语文选择性必修上册第二单元“先秦诸子散文”

孟子故事:断织喻学

孟子最初对学习很有兴趣,时间一长就厌烦了,经常逃学。孟母知道后非常生气,拿起刀来,把织布机上的经线割断,说道:“你的废学,就像我割断织布机上的线,这布是一丝一线织起来的,现在割断了线,布就无法织成。

君子求学是为了成就功名,博学多问才能增加智慧。你经常逃学怎么能成为有用之材呢 你今天不刻苦读书,而是惰于修身养德,今后就不可以远离祸患,将来不做强盗,也会沦为厮役!”

孟母用“断织”来警喻“辍学”,指出做事必须要有恒心,一旦认准目标,就不为外界所干扰。半途而废,后果是十分严重的。“断织喻学”的一幕在孟子小小的心灵中,留下了既惊且惧的鲜明印象,孟子从此旦夕勤学,终于成为我国历史上的儒学大师。

孟子受教

孟子的妻子独自一人在屋里,蹲在地上。孟子进屋看见妻子这个样子,就向母亲说:“这个妇人不讲礼仪,请准许我把她休了。”孟母说:“什么原因?”孟子说:“她蹲在地上。”孟母问:“你怎么知道的?”孟子说:“我亲眼看见的。”

孟母说:“这是你不讲礼仪,不是妇人不讲礼仪。《礼经》上不是这样说吗,将要进门的时候,必须先问屋里谁在里面;将要进入厅堂的时候,必须先高声传扬,让里面的人知道;将进屋的时候,必须眼往下看。

《礼经》这样讲,为的是不让人措手不及,无所防备。而今你到妻子闲居休息的地方去,进屋没有声响人家不知道,因而让你看到了她蹲在地上的样子。这是你不讲礼仪,而不是你的妻子不讲礼仪。”孟子听了孟母的教导后,认识到自己错了,再也不敢讲休妻的事了。引自《韩诗外传》。

孟子名言积累

孟子曰:“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”

《孟子·梁惠王上》

孟子曰:“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”

《孟子·梁惠王下》

孟子曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

《孟子·公孙丑上》

孟子曰:“天时不如地利,地利不如人和。”

《孟子·公孙丑下》

孟子曰:“得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。”

《孟子·公孙丑下》

孟子曰:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

《孟子·滕文公下》

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。”

《孟子·尽心下》

权,然后知轻重;度,然后知长短。

孟子曰:“君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。”

《孟子·离娄下》

学习目标

1.理解《人皆有不忍人之心》的章句之意,了解孟子“性善论”的要义。

2.

理解孟子的“大丈夫”概念,涵养“浩然之气”,砥砺独立人格。

3.

赏析《人皆有不忍人之心》的论说语言,探究孟子的论辩技巧。

文化常识

壹

孟子,名轲,字子舆,邹国人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,儒家学派的代表人物之一,与孔子、荀子是先秦儒家的三位代表人物,与孔子并称“孔孟”。后人尊称他为“亚圣”。

主要思想:“仁政”、“民贵君轻”

(一)孟子其人

代表作品:《鱼我所欲也》《寡人之于国也》《生于忧患,死于安乐》等

孟子故里邹城市,位于山东省南部,与孔子的故乡曲阜毗邻,很早就被人们合称为“邹鲁”。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,孟子和孔子一样,成为封建统治者尊崇的偶像;到唐代,已将孟子与孔子并称为“孔孟”;元、明时称为“亚圣”。

(二)孟子的主要思想:仁、义、善

人性方面:主张性善论。孟子认为人生来就具备仁、义、礼、智四种品德。人们可以通过内省去保持和扩充它,否则将会丧失这些善的品质。因而他要求人们重视内省的作用。

社会政治观点方面:孟子突出仁政、王道的理论。仁政就是对人民"省刑罚,薄税敛。"他从历史经验总结出"暴其民甚,则以身弑国亡,"又说三代得天下都因为仁,由于不仁而失天下。因而他强调发展农业,体恤民众,关注民生。

价值观方面:他强调舍身取义,"生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。"强调要以"礼义"来约束自己的言行,不能为优越的物质条件而放弃礼义。

《孟子》一书共七篇,是战国时期孟子的言论汇编,记录了孟子与其他各家思想的争辩,对弟子的言传身教,游说诸侯等内容,由孟子及其弟子(万章等)共同编撰而成。

《孟子》记录了孟子的治国思想、政治策略(仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民为贵社稷次之君为轻)和政治行动,成书大约在战国中期,属儒家经典著作。

其学说出发点为性善论,主张德治。南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称"四书"。从此直到清末,"四书"一直是科举必考内容。

《孟子》富于雄辩,善用比喻和寓言。文学价值很高。

了解《孟子》

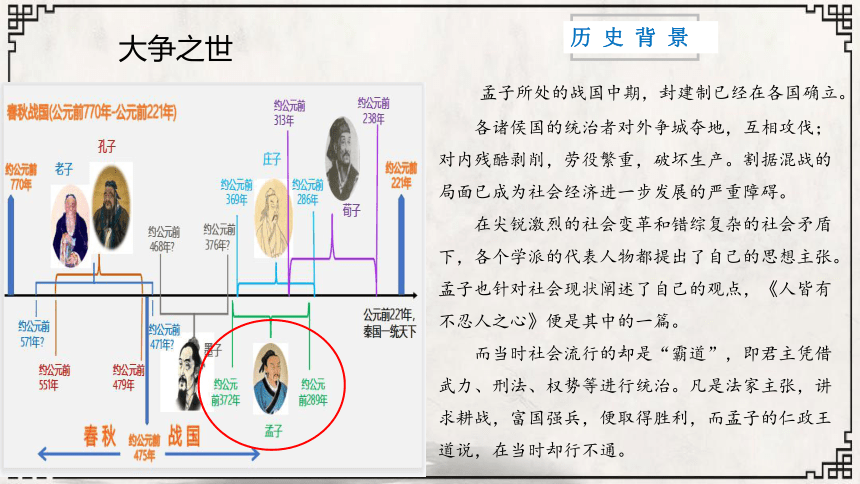

孟子所处的战国中期,封建制已经在各国确立。

各诸侯国的统治者对外争城夺地,互相攻伐;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混战的局面已成为社会经济进一步发展的严重障碍。

在尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾下,各个学派的代表人物都提出了自己的思想主张。孟子也针对社会现状阐述了自己的观点,《人皆有不忍人之心》便是其中的一篇。

而当时社会流行的却是“霸道”,即君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。凡是法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利,而孟子的仁政王道说,在当时却行不通。

历

史

背

景

大争之世

孟子的“性善论”

性善论

告子说:“人性如同湍急的水流,朝东方排水,水就向东流,朝西方排水,水就向西流。人性没有善和不善的分别,就如同水在向东流和向西流方面没有分别。”孟子说:“水确实在向东流和向西流方面没有分别,可是在向上流和向下流方面也没有分别吗?人性向善,就好像水往低处流。人性本没有不善的,水也没有不往低处流的。

告子曰:“性犹湍水也,决诸东方则东流,决诸西方则西流。人性之无分于善不善也,犹水之无分于东西也。”孟子曰:“水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。(《孟子·告子上》)

本心即是向善的力量。

孟子“性善论”的内涵(举例)

今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内(同“纳”)交于孺子之父母也,非所以要(求取)誉于乡党朋友也,非恶(讨厌)其声而然也。

孟子“性善论”的内涵

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣。若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

(《孟子 告子上》第六章)

孟子的“大丈夫”精神

新知学习

(一)学习第一则《孟子·公孙丑上》

(公孙丑问曰)

:”敢问夫子恶乎长”

?

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何为浩然之气?”

曰:“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道,无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。”

译文:公孙丑说:“请问老师您长于哪一方面呢?”

孟子说:“我能理解别人言辞中表现出来的情志趋向,我善于培养自己的浩然之气。”

公孙丑说:“请问什么叫做浩然之气呢?”

孟子说:“它作为一种气,最为盛大,最为刚强的,用正义去培养它而不加损害,就会充塞在天地之间。它作为一种气,和义与道相配合;没有这些,就会萎靡不振了。这气是积累义而产生的,不是偶然地做一件合乎义的事就取得它的。行为上有了问心有愧的情况,(气)就萎缩了。”

新知学习

怎样才能使自己具有“浩然之气”?

集义。

浩然之气是由平时积累道义而产生的,一个人只要做事合乎道义,问心无愧,就可以养成这种气,此为“直养”;若行事无道和义,气则萎靡不振,就会丧失气,此为“害”。

拓展:

“铁肩担道义,辣手著文章。”(明·杨继盛)

这是明代文人杨继盛遭奸相严嵩杀害前留下的一副联,后被李大钊改为“铁肩担道义,妙手著文章”赠与朋友,代表着勇敢和坚决,代表着一种凛然正气,这是一种担当精神,这才是大丈夫的所作所为。

XinZhiXueXi

新知学习

哪些人具有这种“大丈夫”的人格魅力并值得我们学习呢?

忧国忧民的屈原;留下“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的文天祥;豪放旷达的苏轼;宁可饿死也不领美国“救济粮”的朱自清;还有始终把人民群众的疾苦和安危放在心上的任长霞;以及勤奋务实、勇于创新、无私奉献的小岗村书记沈浩。

小组讨论

XinZhiXueXi

新知学习

(二)学习第二则《孟子 滕文公下》

(1)概括孟子所说的“大丈夫”的精神特质

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道;得志与民由之,不得志独行其道;富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈:此之谓大丈夫。”

译文:居住在天下最广大的居所(即仁)里,站立在天下最正大的位置(即礼)上,行走在天下最广阔的道路(即义)上,实现志向(的时候),就和民众(一起)遵循仁义道德,不能实现志向,就独自践行自己的主张,富贵不能使我骄奢淫逸,贫贱不能使我改移节操,威武不能使我屈服意志。这样才叫他做大丈夫!”

总结

孟子“居仁由义”的理想人格

居恶在?仁是也;路恶在?义是也。居仁由义,大人之事备矣。

(《孟子 尽心上》)

居住的地方在哪里?仁就是了;行走的道路在哪里?义就是了。居住在仁之中,行走在义上,一个有人格的人所做的事就齐备了。

诵读感悟

贰

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“忍人”,狠心对待别人。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

文题解读

开门见山——提出中心论点

文意疏通

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

译文:孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心实行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

狠心对待别人

于是,就

用

运转,转动

(于)掌上

状语后置句

议论文借鉴一:

1,开门见山:直接摆出观点。(是什么)

2,举先王治天下易来说明不忍人之心的

重要性。(为什么)

孟子曰:“人皆有不忍人之心。

1.分析本部分的特点及作用。

2.这个观点体现了孟子的哪一个主张?

开门见山,直截了当地提出中心论点——人皆有不忍人之心,中心明确,言简意赅,并提纲挈领地引起下文的论证。

性善论。

举例论证中心论点

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

译文:之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心,(是因为)如果有人突然看见一个小孩要掉进井里了,都会产生惊奇同情的心理——这不是因为要想和孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种恐惧同情心理的。

表因果,之所以……是因为

突然

惊骇,恐惧

同“纳”,结交

求取

厌恶

这样

状语后置句

哀痛,怜悯

表因果,因为

议论文借鉴二:

1,举例论证,增强说服力。

2,排比句式:增强气势。

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之(于)掌上。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵chù惕tì恻隐之心;非所以内nà交于孺子之父母也,非所以要yāo誉于乡党朋友也,非恶wù其声而然也。

这一部分是怎样体现中心论点的?有何作用?

通过举例论证的方法,拿古代君王治理国家和普通百姓的恻隐之心来论证“人皆有不忍人之心”的中心论点。

为下文引出“四端”及仁政,做铺垫。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

译文:由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

谦逊,推让

判断句

议论文借鉴三:

1,反面论证:与前面的正面论证结合,

一正一反,论证角度多样,说服力更强。

2,多次使用排比句式,整齐有气势。

3,由举例论证到反面论证的过渡词:由此观之。

提出“四端”

恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

译文:同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

萌芽,发端

取独

这

就像

判断句

议论文借鉴四:

1,正面论述四心的基础意义。与前面的反面论证形成正反结合论证。

2,排比句式。

点明“四端”的意义

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

译文:有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。

表转折

名作动,伤害

通“燃”

流通,指泉水涌出

如果

使…安定

侍奉

议论文借鉴五:

1,比喻论证:形象生动。

2,正反结合论证。

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,但又要求“知皆扩而充之”,二者是否矛盾?

(1)不矛盾。

(2)在社会生活中,人们因私欲膨胀,导致善的本性逐渐泯灭。所以,必须在后天的教育中,指导人们自觉扩大充实自己的“四端”。

文本探究

叁

阅读《人皆有不忍人之心》,思考:孟子是如何看待人性的?

孟子对人性充满了信心。他认为仁、义、礼、智的发源都在人的内心,人本然地拥有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,就像他本然地拥有不忍人之心一样,这是孟子“性善论”主张的体现。

但孟子也没有否认后天培养的作用,表明“四端”需要“扩而充之”才能发扬光大。

孟子为什么强调“人皆有不忍人之心”?

孟子认为,“不忍人之心”是一种近乎本能,而每个人都具有的情感。具体表现为恻隐,羞恶,辞让,是非之心,还有仁义礼智的萌芽因子。因而,能不能发挥自己的“不忍人之心”关系重大,把四端由个体的特殊体验向外扩充,于家可以侍奉父母、尊长,于国可以为政治民,乃至于统御天下。反之,则连个人的身家性命都难以自保。

“不忍人之心”是孟子思想体系的基础。

本文中体现的孟子思想在现实生活中有何意义?

【参考】

孟子性善论、仁义论在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要的作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉地接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

作业

联系历史或实际,谈谈人应具有“恻隐之心”“羞恶之心””辞让之心”“是非之心”的意义。

艺术感悟

肆

第一部分(人皆有不忍人之心):提出中心论点--“人皆有不忍人之心”。

第二部分(先王有不忍……非恶其声而然也):举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

第三部分(由是观之……智之端也):提出“四端”。

第四部分(人之有是四端也……不足以事父母):点明“四端”的意义。

一、请梳理《人皆有不忍人之心》的论证思路。

二、本文主要运用了哪些论证方法?

举例论证:孺子入井

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

对比论证:【正】人皆有不忍人之心/【反】无恻隐之心,非人也

【正】足以保四海/【反】不足以事父母

假设论证:“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

三、《人皆有不忍人之心》的“人之有是四端也,犹其有四体也。”这一比喻论证有什么好处?

这一比喻的妙处在于,用人的生理构造(有四体)比喻心理特点(有四端),便于读者理解后者同样是与生俱来的道理。

更重要的是,以“四体”喻“四端”,也能为后文论述张本。“有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。”这里的“贼”是“伤害”的意思,很容易让人联想到有四端而自弃,就像自残四肢一样愚蠢。

“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”“扩而充之”是扩大、充实的意思,与四肢不断生长发育相类似。通过一系列类比和比喻,孟子充分说明了自己的观点和理想。

结构图示

孺子入井

足以保四海

主题归纳

孟子先举“今人乍见孺子将入于井”的反应,证明“人皆有不忍人之心”,由此论断人人都有“四端”,再进一步论述“四端”要靠教化修养,说明后天努力的重要作用。

公都子曰:“外人皆称夫子好辩,敢问何也?”孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也!……公明仪曰:‘庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。’……吾为此惧,闲先圣之道,(24)距杨墨,放淫辞,(25)邪说者不得作。

翻译:公都子说:“别人都说先生喜好辩论,请问这是为什么呢 ”

孟子说:“我难道喜好辩论么 我是不得已啊!……公明仪说:‘厨房里有肥美的肉,马棚里有健壮的马匹,老百姓却面带饥色,田野上有饿死的人,这无异于驱赶着兽类去吃人。’……我为此感到忧虑,所以要规范先圣的道路,抵制杨、墨的学说,批驳错误夸张的言论,使邪说歪理不能再流行。

“予岂好辩哉,予不得已也。”很多人会背孟子这句话,却很少人回到历史的情境下真切了解孟子的不得已有多“不得已”。他的不得已,是因为他的主张违逆着当时的时势潮流。孟子的雄辩建立在一个他自己深信不疑的道理上——仁义可以强国、仁义可以征服、仁义可以战胜诸国统一天下。那个时代的国君念兹在兹的都是如何扩张国势,如何比邻国更强,如何更有效地进行征战。他们不理会传统伦常规范。所以我们要为孟子如孔子一样“明知其不可为而为之”的精神而鼓掌!

明知其不可为而为之

当堂检测

陆

随堂练习

一、选择题

1.下列句子中不含通假字的一项是(

)

A.非所以内交于孺子之父母也

B.非所以要誉于乡党朋友也

C.若火之始然,泉之始达

D.苟不充之,不足以事父母

【答案】D

【解析】A项,“内”同“纳”,结交。

B项,“要”同“邀”,求取。

C项,“然”同“燃”,燃烧。

D项,不含通假字。

一、选择题

2.下列各句中,与例句句式相同的一项是(

)

例句:无恻隐之心,非人也

A.廉颇者,赵之良将也

B.其斯之谓与

C.不学《礼》,无以立

D.治天下可运之掌上

【答案】A

【解析】A项,判断句,“……者,……也”,表判断。

B项,宾语前置句,“之”是宾语前置的标志。

C项,固定句式,“无以”,没有……的办法。

D项,省略句,“之”后省略介词“于”。

随堂练习

二、根据提示默写相关句子。

(1)在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“____________”。

(2)在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“____________,____________”形象地说明其于人的重要性。

(3)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,____________”。

【答案】(1)人皆有不忍人之心

(2)人之有是四端也,犹其有四体也。

(3)苟能充之,足以保四海。

【作文练习】

针对某一社会现象,写一篇议论文,字数不限,要求使用开门见山的观点表达方法以及两种以上的论证方法,如举例、比喻、正反对比论证等。

黄金也需经过烧炼,去掉杂质,才成纯金。人也一样,我们从忧患中学得智慧,苦痛中炼出美德来。孟子说:“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。”就是说,如要锻炼一个能做大事的人,必定要叫他吃苦受累,百不称心,才能养成坚忍的性格。一个人经过不同程度的锻炼,就获得不同程度的修养,不同程度的效益。好比香料,捣得愈碎,磨得愈细,香得愈浓烈。

——杨绛《走到人生边上》

经典名段举例:比喻论证、引用论证

匹夫匹妇,各有品德。为人一世,都有或多或少的修养。俗语:“公修公得,婆修婆得,不修不得。”“得”就是得到的功德。有多少功德就有多少价值。而修来的功德不在肉体上而在灵魂上。所以,只有相信灵魂不灭,才能对人生有合理的价值观,相信灵魂不灭,得是有信仰的人。有了信仰,人生才有价值。

——杨绛《走到人生边上》

举例:开门见山、俗语引用

孟子“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”的美好畅想将引领着我们创建一个美好的未来!

孟子

人皆有不忍人之心

部编版高中语文选择性必修上册第二单元“先秦诸子散文”

孟子故事:断织喻学

孟子最初对学习很有兴趣,时间一长就厌烦了,经常逃学。孟母知道后非常生气,拿起刀来,把织布机上的经线割断,说道:“你的废学,就像我割断织布机上的线,这布是一丝一线织起来的,现在割断了线,布就无法织成。

君子求学是为了成就功名,博学多问才能增加智慧。你经常逃学怎么能成为有用之材呢 你今天不刻苦读书,而是惰于修身养德,今后就不可以远离祸患,将来不做强盗,也会沦为厮役!”

孟母用“断织”来警喻“辍学”,指出做事必须要有恒心,一旦认准目标,就不为外界所干扰。半途而废,后果是十分严重的。“断织喻学”的一幕在孟子小小的心灵中,留下了既惊且惧的鲜明印象,孟子从此旦夕勤学,终于成为我国历史上的儒学大师。

孟子受教

孟子的妻子独自一人在屋里,蹲在地上。孟子进屋看见妻子这个样子,就向母亲说:“这个妇人不讲礼仪,请准许我把她休了。”孟母说:“什么原因?”孟子说:“她蹲在地上。”孟母问:“你怎么知道的?”孟子说:“我亲眼看见的。”

孟母说:“这是你不讲礼仪,不是妇人不讲礼仪。《礼经》上不是这样说吗,将要进门的时候,必须先问屋里谁在里面;将要进入厅堂的时候,必须先高声传扬,让里面的人知道;将进屋的时候,必须眼往下看。

《礼经》这样讲,为的是不让人措手不及,无所防备。而今你到妻子闲居休息的地方去,进屋没有声响人家不知道,因而让你看到了她蹲在地上的样子。这是你不讲礼仪,而不是你的妻子不讲礼仪。”孟子听了孟母的教导后,认识到自己错了,再也不敢讲休妻的事了。引自《韩诗外传》。

孟子名言积累

孟子曰:“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”

《孟子·梁惠王上》

孟子曰:“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”

《孟子·梁惠王下》

孟子曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

《孟子·公孙丑上》

孟子曰:“天时不如地利,地利不如人和。”

《孟子·公孙丑下》

孟子曰:“得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。”

《孟子·公孙丑下》

孟子曰:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

《孟子·滕文公下》

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。”

《孟子·尽心下》

权,然后知轻重;度,然后知长短。

孟子曰:“君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。”

《孟子·离娄下》

学习目标

1.理解《人皆有不忍人之心》的章句之意,了解孟子“性善论”的要义。

2.

理解孟子的“大丈夫”概念,涵养“浩然之气”,砥砺独立人格。

3.

赏析《人皆有不忍人之心》的论说语言,探究孟子的论辩技巧。

文化常识

壹

孟子,名轲,字子舆,邹国人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,儒家学派的代表人物之一,与孔子、荀子是先秦儒家的三位代表人物,与孔子并称“孔孟”。后人尊称他为“亚圣”。

主要思想:“仁政”、“民贵君轻”

(一)孟子其人

代表作品:《鱼我所欲也》《寡人之于国也》《生于忧患,死于安乐》等

孟子故里邹城市,位于山东省南部,与孔子的故乡曲阜毗邻,很早就被人们合称为“邹鲁”。汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,孟子和孔子一样,成为封建统治者尊崇的偶像;到唐代,已将孟子与孔子并称为“孔孟”;元、明时称为“亚圣”。

(二)孟子的主要思想:仁、义、善

人性方面:主张性善论。孟子认为人生来就具备仁、义、礼、智四种品德。人们可以通过内省去保持和扩充它,否则将会丧失这些善的品质。因而他要求人们重视内省的作用。

社会政治观点方面:孟子突出仁政、王道的理论。仁政就是对人民"省刑罚,薄税敛。"他从历史经验总结出"暴其民甚,则以身弑国亡,"又说三代得天下都因为仁,由于不仁而失天下。因而他强调发展农业,体恤民众,关注民生。

价值观方面:他强调舍身取义,"生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。"强调要以"礼义"来约束自己的言行,不能为优越的物质条件而放弃礼义。

《孟子》一书共七篇,是战国时期孟子的言论汇编,记录了孟子与其他各家思想的争辩,对弟子的言传身教,游说诸侯等内容,由孟子及其弟子(万章等)共同编撰而成。

《孟子》记录了孟子的治国思想、政治策略(仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民为贵社稷次之君为轻)和政治行动,成书大约在战国中期,属儒家经典著作。

其学说出发点为性善论,主张德治。南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称"四书"。从此直到清末,"四书"一直是科举必考内容。

《孟子》富于雄辩,善用比喻和寓言。文学价值很高。

了解《孟子》

孟子所处的战国中期,封建制已经在各国确立。

各诸侯国的统治者对外争城夺地,互相攻伐;对内残酷剥削,劳役繁重,破坏生产。割据混战的局面已成为社会经济进一步发展的严重障碍。

在尖锐激烈的社会变革和错综复杂的社会矛盾下,各个学派的代表人物都提出了自己的思想主张。孟子也针对社会现状阐述了自己的观点,《人皆有不忍人之心》便是其中的一篇。

而当时社会流行的却是“霸道”,即君主凭借武力、刑法、权势等进行统治。凡是法家主张,讲求耕战,富国强兵,便取得胜利,而孟子的仁政王道说,在当时却行不通。

历

史

背

景

大争之世

孟子的“性善论”

性善论

告子说:“人性如同湍急的水流,朝东方排水,水就向东流,朝西方排水,水就向西流。人性没有善和不善的分别,就如同水在向东流和向西流方面没有分别。”孟子说:“水确实在向东流和向西流方面没有分别,可是在向上流和向下流方面也没有分别吗?人性向善,就好像水往低处流。人性本没有不善的,水也没有不往低处流的。

告子曰:“性犹湍水也,决诸东方则东流,决诸西方则西流。人性之无分于善不善也,犹水之无分于东西也。”孟子曰:“水信无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。(《孟子·告子上》)

本心即是向善的力量。

孟子“性善论”的内涵(举例)

今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内(同“纳”)交于孺子之父母也,非所以要(求取)誉于乡党朋友也,非恶(讨厌)其声而然也。

孟子“性善论”的内涵

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣。若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

(《孟子 告子上》第六章)

孟子的“大丈夫”精神

新知学习

(一)学习第一则《孟子·公孙丑上》

(公孙丑问曰)

:”敢问夫子恶乎长”

?

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何为浩然之气?”

曰:“其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道,无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。”

译文:公孙丑说:“请问老师您长于哪一方面呢?”

孟子说:“我能理解别人言辞中表现出来的情志趋向,我善于培养自己的浩然之气。”

公孙丑说:“请问什么叫做浩然之气呢?”

孟子说:“它作为一种气,最为盛大,最为刚强的,用正义去培养它而不加损害,就会充塞在天地之间。它作为一种气,和义与道相配合;没有这些,就会萎靡不振了。这气是积累义而产生的,不是偶然地做一件合乎义的事就取得它的。行为上有了问心有愧的情况,(气)就萎缩了。”

新知学习

怎样才能使自己具有“浩然之气”?

集义。

浩然之气是由平时积累道义而产生的,一个人只要做事合乎道义,问心无愧,就可以养成这种气,此为“直养”;若行事无道和义,气则萎靡不振,就会丧失气,此为“害”。

拓展:

“铁肩担道义,辣手著文章。”(明·杨继盛)

这是明代文人杨继盛遭奸相严嵩杀害前留下的一副联,后被李大钊改为“铁肩担道义,妙手著文章”赠与朋友,代表着勇敢和坚决,代表着一种凛然正气,这是一种担当精神,这才是大丈夫的所作所为。

XinZhiXueXi

新知学习

哪些人具有这种“大丈夫”的人格魅力并值得我们学习呢?

忧国忧民的屈原;留下“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的文天祥;豪放旷达的苏轼;宁可饿死也不领美国“救济粮”的朱自清;还有始终把人民群众的疾苦和安危放在心上的任长霞;以及勤奋务实、勇于创新、无私奉献的小岗村书记沈浩。

小组讨论

XinZhiXueXi

新知学习

(二)学习第二则《孟子 滕文公下》

(1)概括孟子所说的“大丈夫”的精神特质

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道;得志与民由之,不得志独行其道;富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈:此之谓大丈夫。”

译文:居住在天下最广大的居所(即仁)里,站立在天下最正大的位置(即礼)上,行走在天下最广阔的道路(即义)上,实现志向(的时候),就和民众(一起)遵循仁义道德,不能实现志向,就独自践行自己的主张,富贵不能使我骄奢淫逸,贫贱不能使我改移节操,威武不能使我屈服意志。这样才叫他做大丈夫!”

总结

孟子“居仁由义”的理想人格

居恶在?仁是也;路恶在?义是也。居仁由义,大人之事备矣。

(《孟子 尽心上》)

居住的地方在哪里?仁就是了;行走的道路在哪里?义就是了。居住在仁之中,行走在义上,一个有人格的人所做的事就齐备了。

诵读感悟

贰

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“不忍人之心”,指怜爱别人的心。

“忍人”,狠心对待别人。

“人皆有不忍人之心”是孟子的观点,即每个人都有怜爱别人的心。

文题解读

开门见山——提出中心论点

文意疏通

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

译文:孟子说:“每个人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心实行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里转动东西一样容易了。

狠心对待别人

于是,就

用

运转,转动

(于)掌上

状语后置句

议论文借鉴一:

1,开门见山:直接摆出观点。(是什么)

2,举先王治天下易来说明不忍人之心的

重要性。(为什么)

孟子曰:“人皆有不忍人之心。

1.分析本部分的特点及作用。

2.这个观点体现了孟子的哪一个主张?

开门见山,直截了当地提出中心论点——人皆有不忍人之心,中心明确,言简意赅,并提纲挈领地引起下文的论证。

性善论。

举例论证中心论点

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

译文:之所以说每个人都有怜悯体恤别人的心,(是因为)如果有人突然看见一个小孩要掉进井里了,都会产生惊奇同情的心理——这不是因为要想和孩子的父母结交,不是因为要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种恐惧同情心理的。

表因果,之所以……是因为

突然

惊骇,恐惧

同“纳”,结交

求取

厌恶

这样

状语后置句

哀痛,怜悯

表因果,因为

议论文借鉴二:

1,举例论证,增强说服力。

2,排比句式:增强气势。

先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之(于)掌上。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵chù惕tì恻隐之心;非所以内nà交于孺子之父母也,非所以要yāo誉于乡党朋友也,非恶wù其声而然也。

这一部分是怎样体现中心论点的?有何作用?

通过举例论证的方法,拿古代君王治理国家和普通百姓的恻隐之心来论证“人皆有不忍人之心”的中心论点。

为下文引出“四端”及仁政,做铺垫。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

译文:由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

谦逊,推让

判断句

议论文借鉴三:

1,反面论证:与前面的正面论证结合,

一正一反,论证角度多样,说服力更强。

2,多次使用排比句式,整齐有气势。

3,由举例论证到反面论证的过渡词:由此观之。

提出“四端”

恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

译文:同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

萌芽,发端

取独

这

就像

判断句

议论文借鉴四:

1,正面论述四心的基础意义。与前面的反面论证形成正反结合论证。

2,排比句式。

点明“四端”的意义

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

译文:有了这四种发端却自认为不行的,是自暴自弃的人;认为他的君主不行的,是暴弃君主的人。凡是有这四种发端的人,知道都要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧,泉水刚刚开始流淌。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。

表转折

名作动,伤害

通“燃”

流通,指泉水涌出

如果

使…安定

侍奉

议论文借鉴五:

1,比喻论证:形象生动。

2,正反结合论证。

孟子认为“不忍人之心”是人所固有的,但又要求“知皆扩而充之”,二者是否矛盾?

(1)不矛盾。

(2)在社会生活中,人们因私欲膨胀,导致善的本性逐渐泯灭。所以,必须在后天的教育中,指导人们自觉扩大充实自己的“四端”。

文本探究

叁

阅读《人皆有不忍人之心》,思考:孟子是如何看待人性的?

孟子对人性充满了信心。他认为仁、义、礼、智的发源都在人的内心,人本然地拥有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心,就像他本然地拥有不忍人之心一样,这是孟子“性善论”主张的体现。

但孟子也没有否认后天培养的作用,表明“四端”需要“扩而充之”才能发扬光大。

孟子为什么强调“人皆有不忍人之心”?

孟子认为,“不忍人之心”是一种近乎本能,而每个人都具有的情感。具体表现为恻隐,羞恶,辞让,是非之心,还有仁义礼智的萌芽因子。因而,能不能发挥自己的“不忍人之心”关系重大,把四端由个体的特殊体验向外扩充,于家可以侍奉父母、尊长,于国可以为政治民,乃至于统御天下。反之,则连个人的身家性命都难以自保。

“不忍人之心”是孟子思想体系的基础。

本文中体现的孟子思想在现实生活中有何意义?

【参考】

孟子性善论、仁义论在现实生活中把人性向善的方面引导有着重要的作用,有利于维持人与人之间的良好关系,提高人们的精神境界和道德修养,鼓舞人们发挥主体能动性,自觉地接受教化与环境的培育与熏陶,将社会道德作为人的行为的自觉规范,促进人们道德责任感的形成。

作业

联系历史或实际,谈谈人应具有“恻隐之心”“羞恶之心””辞让之心”“是非之心”的意义。

艺术感悟

肆

第一部分(人皆有不忍人之心):提出中心论点--“人皆有不忍人之心”。

第二部分(先王有不忍……非恶其声而然也):举例论证“人皆有不忍人之心”的观点。

第三部分(由是观之……智之端也):提出“四端”。

第四部分(人之有是四端也……不足以事父母):点明“四端”的意义。

一、请梳理《人皆有不忍人之心》的论证思路。

二、本文主要运用了哪些论证方法?

举例论证:孺子入井

比喻论证:“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

对比论证:【正】人皆有不忍人之心/【反】无恻隐之心,非人也

【正】足以保四海/【反】不足以事父母

假设论证:“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

三、《人皆有不忍人之心》的“人之有是四端也,犹其有四体也。”这一比喻论证有什么好处?

这一比喻的妙处在于,用人的生理构造(有四体)比喻心理特点(有四端),便于读者理解后者同样是与生俱来的道理。

更重要的是,以“四体”喻“四端”,也能为后文论述张本。“有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。”这里的“贼”是“伤害”的意思,很容易让人联想到有四端而自弃,就像自残四肢一样愚蠢。

“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”“扩而充之”是扩大、充实的意思,与四肢不断生长发育相类似。通过一系列类比和比喻,孟子充分说明了自己的观点和理想。

结构图示

孺子入井

足以保四海

主题归纳

孟子先举“今人乍见孺子将入于井”的反应,证明“人皆有不忍人之心”,由此论断人人都有“四端”,再进一步论述“四端”要靠教化修养,说明后天努力的重要作用。

公都子曰:“外人皆称夫子好辩,敢问何也?”孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也!……公明仪曰:‘庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。’……吾为此惧,闲先圣之道,(24)距杨墨,放淫辞,(25)邪说者不得作。

翻译:公都子说:“别人都说先生喜好辩论,请问这是为什么呢 ”

孟子说:“我难道喜好辩论么 我是不得已啊!……公明仪说:‘厨房里有肥美的肉,马棚里有健壮的马匹,老百姓却面带饥色,田野上有饿死的人,这无异于驱赶着兽类去吃人。’……我为此感到忧虑,所以要规范先圣的道路,抵制杨、墨的学说,批驳错误夸张的言论,使邪说歪理不能再流行。

“予岂好辩哉,予不得已也。”很多人会背孟子这句话,却很少人回到历史的情境下真切了解孟子的不得已有多“不得已”。他的不得已,是因为他的主张违逆着当时的时势潮流。孟子的雄辩建立在一个他自己深信不疑的道理上——仁义可以强国、仁义可以征服、仁义可以战胜诸国统一天下。那个时代的国君念兹在兹的都是如何扩张国势,如何比邻国更强,如何更有效地进行征战。他们不理会传统伦常规范。所以我们要为孟子如孔子一样“明知其不可为而为之”的精神而鼓掌!

明知其不可为而为之

当堂检测

陆

随堂练习

一、选择题

1.下列句子中不含通假字的一项是(

)

A.非所以内交于孺子之父母也

B.非所以要誉于乡党朋友也

C.若火之始然,泉之始达

D.苟不充之,不足以事父母

【答案】D

【解析】A项,“内”同“纳”,结交。

B项,“要”同“邀”,求取。

C项,“然”同“燃”,燃烧。

D项,不含通假字。

一、选择题

2.下列各句中,与例句句式相同的一项是(

)

例句:无恻隐之心,非人也

A.廉颇者,赵之良将也

B.其斯之谓与

C.不学《礼》,无以立

D.治天下可运之掌上

【答案】A

【解析】A项,判断句,“……者,……也”,表判断。

B项,宾语前置句,“之”是宾语前置的标志。

C项,固定句式,“无以”,没有……的办法。

D项,省略句,“之”后省略介词“于”。

随堂练习

二、根据提示默写相关句子。

(1)在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“____________”。

(2)在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“____________,____________”形象地说明其于人的重要性。

(3)在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,____________”。

【答案】(1)人皆有不忍人之心

(2)人之有是四端也,犹其有四体也。

(3)苟能充之,足以保四海。

【作文练习】

针对某一社会现象,写一篇议论文,字数不限,要求使用开门见山的观点表达方法以及两种以上的论证方法,如举例、比喻、正反对比论证等。

黄金也需经过烧炼,去掉杂质,才成纯金。人也一样,我们从忧患中学得智慧,苦痛中炼出美德来。孟子说:“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。”就是说,如要锻炼一个能做大事的人,必定要叫他吃苦受累,百不称心,才能养成坚忍的性格。一个人经过不同程度的锻炼,就获得不同程度的修养,不同程度的效益。好比香料,捣得愈碎,磨得愈细,香得愈浓烈。

——杨绛《走到人生边上》

经典名段举例:比喻论证、引用论证

匹夫匹妇,各有品德。为人一世,都有或多或少的修养。俗语:“公修公得,婆修婆得,不修不得。”“得”就是得到的功德。有多少功德就有多少价值。而修来的功德不在肉体上而在灵魂上。所以,只有相信灵魂不灭,才能对人生有合理的价值观,相信灵魂不灭,得是有信仰的人。有了信仰,人生才有价值。

——杨绛《走到人生边上》

举例:开门见山、俗语引用