2022年中考语文常用文言虚词课件(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文常用文言虚词课件(共57张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-03 09:54:50 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

常用文言虚词

第一章

复

习

虚词概念

泛指没有完整意义的词汇,但有语法意义或功能的词。具有必须依附于实词或语句,表示语法意义、不能单独成句,不能单独作语法成分、不能重叠的特点。

虚词概念

文言虚词包括

:代词、副词、介词、连词、助词、叹词

。

一般不作句子成分,不表示实在的意义的词。主要的作用是组合语言单位。

第二章

常用虚词(下)

何

何

(1)单独作谓语,问原因,后面常有语气助词“哉”、“也”,可译为“为什么”、“什么原因”。

疑问代词。

例:何者?严大国之威以修敬也。

为什么这样呢?为的尊重(你们)大国的威严以表示敬意啊。

(2)作宾语,常放在谓语动词前,主要代处所和事物,可译为“哪里”、“什么”。译时,“何”要后置。

例:大王来何操

大王来时带了什么东西?

何

(3)作定语,可译为“什么”、“哪”。

疑问代词。

例:然则何时而乐耶

既然这样,那么他们什么时候才会感到快乐呢?

何

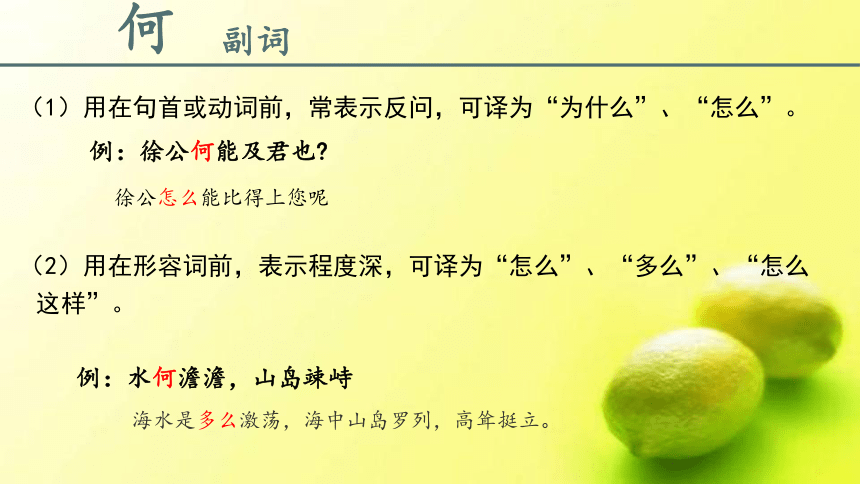

(1)用在句首或动词前,常表示反问,可译为“为什么”、“怎么”。

副词

例:徐公何能及君也

徐公怎么能比得上您呢

(2)用在形容词前,表示程度深,可译为“怎么”、“多么”、“怎么这样”。

例:水何澹澹,山岛竦峙

海水是多么激荡,海中山岛罗列,高耸挺立。

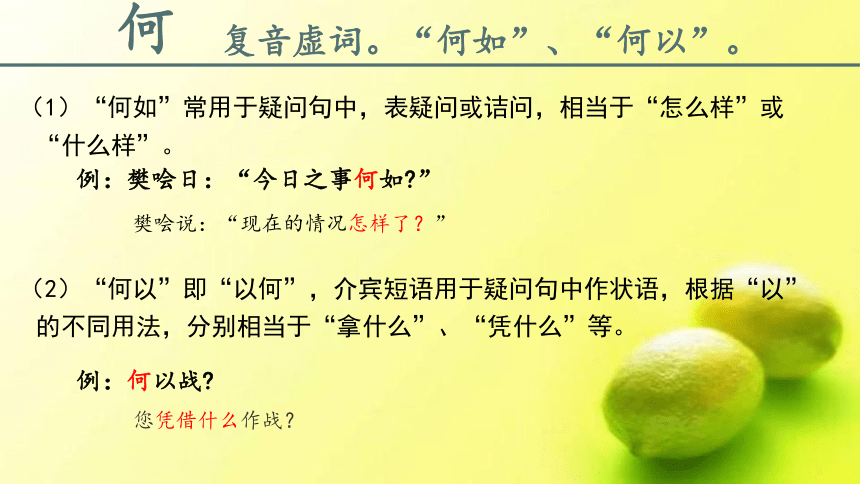

何

(1)“何如”常用于疑问句中,表疑问或诘问,相当于“怎么样”或“什么样”。

复音虚词。“何如”、“何以”。

例:樊哙日:“今日之事何如 ”

樊哙说:“现在的情况怎样了?”

(2)“何以”即“以何”,介宾短语用于疑问句中作状语,根据“以”的不同用法,分别相当于“拿什么”、“凭什么”等。

例:何以战

您凭借什么作战?

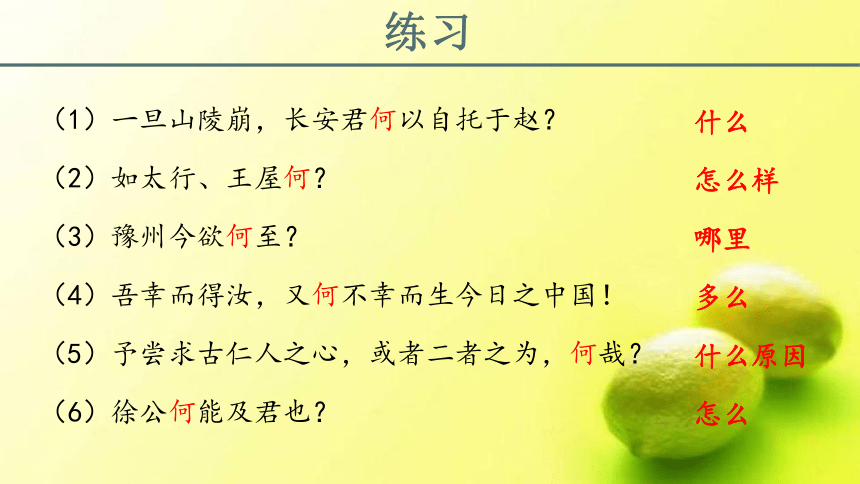

练习

(1)一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?

(2)如太行、王屋何?

(3)豫州今欲何至?

(4)吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!

(5)予尝求古仁人之心,或者二者之为,何哉?

(6)徐公何能及君也?

什么

怎么样

哪里

多么

什么原因

怎么

乎

乎

(1)表疑问语气,可译为“吗”、“呢”。

语气助词。

例:岂有相公此时出见客乎

难道相公能在这个时候出来会客吗?

(2)表测度语气,可译为“吧”。

例:日食饮得无衰乎

您每天的饮食该不会减少吧?

(3)表反问语气,可译为“吗”。

例:王侯将相宁有种乎

王侯将相难道有天生的贵种吗?

乎

(4)用于感叹句,可译为“啊”、“呀”、“唉”等。

语气助词。

例:嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!

唉!燕雀怎么能知道鸿鹄的志向呢?

(5)用在句中的停顿处,表舒缓语气,可不译。

例:胡为乎遑遑欲何之

为什么心神不定,还想去什么地方?

乎

介词相当于“于”。

例:醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

醉翁的情趣不在于喝酒,而在于欣赏山水的美景。

形容词词尾,有时相当于“的样子”“地”。

例:以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣!

用薄薄的刀刃插入有空隙的骨节和组合部位间,对于刀刃的运转和回旋来说那是多么宽绰而有余地呀。

练习

(1)若寡人者,可以保民乎哉?

(2)布衣之交尚不相欺,况大国乎?

(3)故今之墓中全乎为五人也。

(4)王之好乐甚,则齐国其庶几乎!

(5)吾尝疑乎是。

(6)良剑期乎断,不期乎莫铘。

(7)今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。

疑问

反问

然

揣测

对

于

在

且

且

(1)表示递进关系。

连词

例:由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

我去治理它,只要三年,就可以使那里人人有勇气、个个懂道义。

(2)并列关系,一般可翻译为“又”。

例:命如南山石,四体康且直。

但愿你的生命像南山石一样的久长,身体强健又安康。

且

(3)表示转折,相当于“但是”。

连词

例:穷且益坚,不坠青云之志。

遭遇穷困但是意志更加坚定,在任何情况下也不放弃自己的凌云之志。

(4)有时相当于“尚且”,先让步,后推进一层。

例:古之圣人,犹且从师而问焉。

古代的圣人,尚且跟从老师而请教。

且

相当于“将”、“将要”、“暂且”、“姑且”。

副词

例:卿但暂还家,吾今且报府。

但你只不过是暂时回到娘家去,现在我也暂且回到县官府。

练习

(1)别君去兮何时还?且放白鹿青崖间。

(2)不出,火且尽。

(3)若属皆且为所虏。

(4)且行千里,其谁不知?

(5)河水清且涟猗。

暂且

将要

将要

况且

表并列

若

若

(1)表人称,相当于“你”、“你们”;作定语时则译为“你的”。

代词

例:不者,若属皆且为所虏。

否则,你们都将被他俘虏!

(2)表近指,相当于“这”、“这样”、“如此”。

例:以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

但是以这样的做法,去谋求这样的理想,就像爬到树上却要抓鱼一样。

若

(1)表假设,相当于“如果”、“假设”等。

连词

例:若能以吴、越之众与中国抗衡。

如果凭吴国、越国的民众与中原国家来抗衡

(2)表选择,相当于“或”、“或者”。

例:以万人若一郡降者,封万户。

带领一万人或者一个郡投降的,封为万户侯。

若

“若”和“夫”、“至”结合,组成“若夫”、“至若”,放在一段或另一层意思的开头,表示他转。

复音虚词。

例:若夫霪雨霏霏

如果遇上那阴雨连绵(的日子)

例:以万人若一郡降者,封万户。

带领一万人或者一个郡投降的,封为万户侯。

练习

(1)织自若。

(2)若夫乘天地之正,而御六气之辩。

(3)若为佣耕,何富贵也

(4)若入前为寿,寿毕,请以剑舞。

(5)从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

这样

如果

你

你

如果

所

所

(1)经常放在动词前,同动词结合,组成“所”字结构。“所”字结构是名词性短语,表示“……的人”、“……的事物”、“……的情况”等。

助词

例:于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之。

在大庭广众之中,不应该有逾越常礼之处,但今天公子特意逾越常礼

(2)用在动词或者“介词+动词”之前,组成名词性词组,相当于“......的事物”

、“......的地方”、“......的人”等。

例:此人一一为具言所闻。

渔人一件件为他们详细说出自己知道的情况。

所

在有些句子中,“为”和“所”呼应,组成“为……所……”的格式,表示被动。

例:《茅屋为秋风所破歌》

复音虚词“所以”。“所”和“以”连用,文言中也常见。用法主要有两种:一种表示原因,一种表示手段和目的。

例①

:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也

亲近贤臣,疏远小人,这是前汉所以兴盛的原因

例②

:师者,所以传道受业解惑也。

老师,是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的。

也

也

(1)表判断。

语气助词,表各种语气

例:师者,传道授业解惑也。

老师,是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的。

(2)表陈述或解释。

例:鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也。

鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的。

(2)表疑问。

例:孔文子何以谓之“文”也?

为什么给孔文子一个‘文’的谥号呢

因

因

(1)介词

介绍动作、行为发生的原因、凭借、对象、方式,可分别译为“因为”、“由于”、“趁着”、“凭借”、“经过”、“通过”。

例:善战者因其势而利导之。

善于用兵作战的人要根据时势的发展趋势从有利的方面去引导它

(2)副词,“于是”、“便”。

例:相如因持璧却立。

相如于是手持璧玉退后几步。

(3)动词,“沿袭”、“继续”。

例:蒙故业,因遗策。

承接已有的基业,沿袭前代策略。

与

与

(1)连词,表示并列,可译为“和”、“跟”、“同”。

例:彼与彼年相若也,道相似也。

他和他年龄差不多,道德学问也差不多。

(2)介词,表示相关,可译为“和”、“跟”、“同”。

例:客从外来,与坐谈。

有客人从外面来拜访,邹忌和他坐着谈话

(3)句末语气词,表示疑问、感叹、反诘(这个意义后来写作“欤”)。

例:无乃尔是过与

我恐怕该责备你了。

与

(4)动词。可译为“给予”、“授予”、“结交”、“参加”等。

例:则与一生彘肩。

左右就给了他一条未煮熟的猪的前腿。

(5)与“与”有关的复合虚词

【孰与】【与……孰】表示比较与选择,译为:“跟……比较,哪一个……”。

例:沛公曰:“孰与君少长”

刘邦说:他和你年龄谁大谁小?”

练习

(1)沛公军霸上,未得与项羽相见。

(2)合从缔交,相与为一。

(3)吾孰与徐公美

(4)吾与汝毕力平险,指通豫南。

和

结交

和……比较

和

则

则

(1)表承接,可译为“就”、“便”,或译为“原来是”、“已经是”。

例:故木受绳则直,金就砺则利。

所以木材经墨线比量过就变得笔直,金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利。

(2)表假设,相当于“假使”、“如果”或“那么”、“就”。

例:向吾不为斯役,则久已病矣。

(假使)从前我不当这个差,那我就早已困苦不堪了。

连词

(3)表转折、让步,可译为“可是”、“却”,或译为“虽然”、“倒是”。

例:于其身也,则耻师焉,惑矣。

(但是)对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊。

则

(4)表并列,须两个“则”字连用,相当于“就”。

例:位卑则足羞,官盛则近谀

(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚了。”

(5)表选择。常和“非”“不”呼应,译为“就是”“不是……就是”。

例:非死则徙尔。

那些人家不是死了就是迁走了。

连词

则

副词。

用在判断句中,起强调和确认作用,可译作“是”、“就是”。

例:此则岳阳楼之大观也。

这就是岳阳楼的雄伟景象。

练习

(1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡

(2)手裁举,则又超忽而跃。

(3)如或知尔,则何以哉?

(4)橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。

如果

却

那么

就

者

者

(1)附在别的词或短语之后,组成名词性短语。

例:将藏之于家,使来者读之,悲予志焉。

我会把它收藏在家中,让后人读到它,能对我的志愿感到哀怜.

(2)定语后置句标志词,相当于“的”。

例:大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤

魏忠贤的混乱,当官而能够不改变自己的志节的,在全国这样的广大地域里,能有几个人呢

助词

者

(3)有时放在时间词之后,起语助作用,可不译。

例:今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

现在项庄拔剑起舞,他的意图常在沛公身上啊!

(4)放在数词之后(翻译时,要根据所列事物,在数词词后加上相应的量词和名词)。

例:此数者用兵之患也,而操皆冒行之。

这些都是兵法中的大忌,可是曹操都这样做了。

助词

第三章

题型演练

1.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。

A.吏呼一何怒。

B.大王来何操?

C.豫州今欲何至?

D.何者?严大国之威以修敬也。

B

多么

什么

哪里

为什么

2.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:

吾尝疑乎是。

A.君子博学而日参省乎己。

B.飘飘乎如遗世独立。

C.儿寒乎?欲食乎?

D.生乎吾前,其闻道也固先乎吾。

A

介词,于,对

……的样子

表疑问,吗

表比较

3.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:不出,火且尽。

A.卿但暂还家,吾今且报府。

B.虎大骇,远遁,以为且噬己也,甚恐。

C.臣死且不避,卮酒安足辞!

D.且何谓阁子也?

B

姑且

将要

尚且

表另提一事,“再说”

4.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:更若役,复若赋。

A.若潜师以来,国可得也。

B.吾儿,久不见若影。

C.桑之未落,其叶沃若。

D.以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

B

如果

你的

……的样子

这样,如此

5.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:某所,而母立于兹。

A.举所佩玉玦以示之者三。

B.居清明门外,有宅四所。

C.行将为人所并。

D.成反复自念,得无教我猎虫所耶?

D

指代事物“玉佩”

量词

表被动

名词,地方

6.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?

A.廉颇者,赵之良将也。

B.师道之不传也久矣!

C.嗟乎!一人之心,千万人之心也。

D.焉有仁人在位,罔民而可为也?

D

表判断和肯定

表语气停顿

表感叹

表疑问,加强语气

7.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:因利乘便,宰割天下,分裂山河。

A.因求假暂归。

B.或因寄所托,放浪形骸之外。

C.因宾客至蔺相如门谢罪。

D.因人之力而敝之,不仁。

D

于是,就

随着,就着

经过,通过

凭借

8.选出与例句加点词用法相同的一句(

)

例句:沛公军霸上,未得与项羽相见。

A.竖子不足与谋!

B.备他盗之出入与非常也。

C.

吾与点也。

D.汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

A

介词,和,同

连词,和

赞许

等待

9.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:入则孝,出则弟。

A.若民,则无恒产,因无恒心。

B.位卑则足羞,官盛则近谀。

C.以身作则。

D.此则岳阳楼之大观也。

B

如果

表并列,就

名词,准则

副词,是

10.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:吾妻之美我者,私我也。

A.高者抑之,下者举之。

B.此数者用兵之患也。

C.今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

D.陈胜者,阳城人也。

D

代词,……的人

用数词后,代指事物

用于时间之后,表……的时候

助词,引出判断或原因

谢

谢

观

看

常用文言虚词

第一章

复

习

虚词概念

泛指没有完整意义的词汇,但有语法意义或功能的词。具有必须依附于实词或语句,表示语法意义、不能单独成句,不能单独作语法成分、不能重叠的特点。

虚词概念

文言虚词包括

:代词、副词、介词、连词、助词、叹词

。

一般不作句子成分,不表示实在的意义的词。主要的作用是组合语言单位。

第二章

常用虚词(下)

何

何

(1)单独作谓语,问原因,后面常有语气助词“哉”、“也”,可译为“为什么”、“什么原因”。

疑问代词。

例:何者?严大国之威以修敬也。

为什么这样呢?为的尊重(你们)大国的威严以表示敬意啊。

(2)作宾语,常放在谓语动词前,主要代处所和事物,可译为“哪里”、“什么”。译时,“何”要后置。

例:大王来何操

大王来时带了什么东西?

何

(3)作定语,可译为“什么”、“哪”。

疑问代词。

例:然则何时而乐耶

既然这样,那么他们什么时候才会感到快乐呢?

何

(1)用在句首或动词前,常表示反问,可译为“为什么”、“怎么”。

副词

例:徐公何能及君也

徐公怎么能比得上您呢

(2)用在形容词前,表示程度深,可译为“怎么”、“多么”、“怎么这样”。

例:水何澹澹,山岛竦峙

海水是多么激荡,海中山岛罗列,高耸挺立。

何

(1)“何如”常用于疑问句中,表疑问或诘问,相当于“怎么样”或“什么样”。

复音虚词。“何如”、“何以”。

例:樊哙日:“今日之事何如 ”

樊哙说:“现在的情况怎样了?”

(2)“何以”即“以何”,介宾短语用于疑问句中作状语,根据“以”的不同用法,分别相当于“拿什么”、“凭什么”等。

例:何以战

您凭借什么作战?

练习

(1)一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?

(2)如太行、王屋何?

(3)豫州今欲何至?

(4)吾幸而得汝,又何不幸而生今日之中国!

(5)予尝求古仁人之心,或者二者之为,何哉?

(6)徐公何能及君也?

什么

怎么样

哪里

多么

什么原因

怎么

乎

乎

(1)表疑问语气,可译为“吗”、“呢”。

语气助词。

例:岂有相公此时出见客乎

难道相公能在这个时候出来会客吗?

(2)表测度语气,可译为“吧”。

例:日食饮得无衰乎

您每天的饮食该不会减少吧?

(3)表反问语气,可译为“吗”。

例:王侯将相宁有种乎

王侯将相难道有天生的贵种吗?

乎

(4)用于感叹句,可译为“啊”、“呀”、“唉”等。

语气助词。

例:嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!

唉!燕雀怎么能知道鸿鹄的志向呢?

(5)用在句中的停顿处,表舒缓语气,可不译。

例:胡为乎遑遑欲何之

为什么心神不定,还想去什么地方?

乎

介词相当于“于”。

例:醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

醉翁的情趣不在于喝酒,而在于欣赏山水的美景。

形容词词尾,有时相当于“的样子”“地”。

例:以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣!

用薄薄的刀刃插入有空隙的骨节和组合部位间,对于刀刃的运转和回旋来说那是多么宽绰而有余地呀。

练习

(1)若寡人者,可以保民乎哉?

(2)布衣之交尚不相欺,况大国乎?

(3)故今之墓中全乎为五人也。

(4)王之好乐甚,则齐国其庶几乎!

(5)吾尝疑乎是。

(6)良剑期乎断,不期乎莫铘。

(7)今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣。

疑问

反问

然

揣测

对

于

在

且

且

(1)表示递进关系。

连词

例:由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

我去治理它,只要三年,就可以使那里人人有勇气、个个懂道义。

(2)并列关系,一般可翻译为“又”。

例:命如南山石,四体康且直。

但愿你的生命像南山石一样的久长,身体强健又安康。

且

(3)表示转折,相当于“但是”。

连词

例:穷且益坚,不坠青云之志。

遭遇穷困但是意志更加坚定,在任何情况下也不放弃自己的凌云之志。

(4)有时相当于“尚且”,先让步,后推进一层。

例:古之圣人,犹且从师而问焉。

古代的圣人,尚且跟从老师而请教。

且

相当于“将”、“将要”、“暂且”、“姑且”。

副词

例:卿但暂还家,吾今且报府。

但你只不过是暂时回到娘家去,现在我也暂且回到县官府。

练习

(1)别君去兮何时还?且放白鹿青崖间。

(2)不出,火且尽。

(3)若属皆且为所虏。

(4)且行千里,其谁不知?

(5)河水清且涟猗。

暂且

将要

将要

况且

表并列

若

若

(1)表人称,相当于“你”、“你们”;作定语时则译为“你的”。

代词

例:不者,若属皆且为所虏。

否则,你们都将被他俘虏!

(2)表近指,相当于“这”、“这样”、“如此”。

例:以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

但是以这样的做法,去谋求这样的理想,就像爬到树上却要抓鱼一样。

若

(1)表假设,相当于“如果”、“假设”等。

连词

例:若能以吴、越之众与中国抗衡。

如果凭吴国、越国的民众与中原国家来抗衡

(2)表选择,相当于“或”、“或者”。

例:以万人若一郡降者,封万户。

带领一万人或者一个郡投降的,封为万户侯。

若

“若”和“夫”、“至”结合,组成“若夫”、“至若”,放在一段或另一层意思的开头,表示他转。

复音虚词。

例:若夫霪雨霏霏

如果遇上那阴雨连绵(的日子)

例:以万人若一郡降者,封万户。

带领一万人或者一个郡投降的,封为万户侯。

练习

(1)织自若。

(2)若夫乘天地之正,而御六气之辩。

(3)若为佣耕,何富贵也

(4)若入前为寿,寿毕,请以剑舞。

(5)从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

这样

如果

你

你

如果

所

所

(1)经常放在动词前,同动词结合,组成“所”字结构。“所”字结构是名词性短语,表示“……的人”、“……的事物”、“……的情况”等。

助词

例:于众人广坐之中,不宜有所过,今公子故过之。

在大庭广众之中,不应该有逾越常礼之处,但今天公子特意逾越常礼

(2)用在动词或者“介词+动词”之前,组成名词性词组,相当于“......的事物”

、“......的地方”、“......的人”等。

例:此人一一为具言所闻。

渔人一件件为他们详细说出自己知道的情况。

所

在有些句子中,“为”和“所”呼应,组成“为……所……”的格式,表示被动。

例:《茅屋为秋风所破歌》

复音虚词“所以”。“所”和“以”连用,文言中也常见。用法主要有两种:一种表示原因,一种表示手段和目的。

例①

:亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也

亲近贤臣,疏远小人,这是前汉所以兴盛的原因

例②

:师者,所以传道受业解惑也。

老师,是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的。

也

也

(1)表判断。

语气助词,表各种语气

例:师者,传道授业解惑也。

老师,是用来传授道、教授学业、解释疑难问题的。

(2)表陈述或解释。

例:鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也。

鱼是我所想要的,熊掌也是我所想要的。

(2)表疑问。

例:孔文子何以谓之“文”也?

为什么给孔文子一个‘文’的谥号呢

因

因

(1)介词

介绍动作、行为发生的原因、凭借、对象、方式,可分别译为“因为”、“由于”、“趁着”、“凭借”、“经过”、“通过”。

例:善战者因其势而利导之。

善于用兵作战的人要根据时势的发展趋势从有利的方面去引导它

(2)副词,“于是”、“便”。

例:相如因持璧却立。

相如于是手持璧玉退后几步。

(3)动词,“沿袭”、“继续”。

例:蒙故业,因遗策。

承接已有的基业,沿袭前代策略。

与

与

(1)连词,表示并列,可译为“和”、“跟”、“同”。

例:彼与彼年相若也,道相似也。

他和他年龄差不多,道德学问也差不多。

(2)介词,表示相关,可译为“和”、“跟”、“同”。

例:客从外来,与坐谈。

有客人从外面来拜访,邹忌和他坐着谈话

(3)句末语气词,表示疑问、感叹、反诘(这个意义后来写作“欤”)。

例:无乃尔是过与

我恐怕该责备你了。

与

(4)动词。可译为“给予”、“授予”、“结交”、“参加”等。

例:则与一生彘肩。

左右就给了他一条未煮熟的猪的前腿。

(5)与“与”有关的复合虚词

【孰与】【与……孰】表示比较与选择,译为:“跟……比较,哪一个……”。

例:沛公曰:“孰与君少长”

刘邦说:他和你年龄谁大谁小?”

练习

(1)沛公军霸上,未得与项羽相见。

(2)合从缔交,相与为一。

(3)吾孰与徐公美

(4)吾与汝毕力平险,指通豫南。

和

结交

和……比较

和

则

则

(1)表承接,可译为“就”、“便”,或译为“原来是”、“已经是”。

例:故木受绳则直,金就砺则利。

所以木材经墨线比量过就变得笔直,金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利。

(2)表假设,相当于“假使”、“如果”或“那么”、“就”。

例:向吾不为斯役,则久已病矣。

(假使)从前我不当这个差,那我就早已困苦不堪了。

连词

(3)表转折、让步,可译为“可是”、“却”,或译为“虽然”、“倒是”。

例:于其身也,则耻师焉,惑矣。

(但是)对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊。

则

(4)表并列,须两个“则”字连用,相当于“就”。

例:位卑则足羞,官盛则近谀

(以)地位低(的人为师),就觉得羞耻,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚了。”

(5)表选择。常和“非”“不”呼应,译为“就是”“不是……就是”。

例:非死则徙尔。

那些人家不是死了就是迁走了。

连词

则

副词。

用在判断句中,起强调和确认作用,可译作“是”、“就是”。

例:此则岳阳楼之大观也。

这就是岳阳楼的雄伟景象。

练习

(1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡

(2)手裁举,则又超忽而跃。

(3)如或知尔,则何以哉?

(4)橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。

如果

却

那么

就

者

者

(1)附在别的词或短语之后,组成名词性短语。

例:将藏之于家,使来者读之,悲予志焉。

我会把它收藏在家中,让后人读到它,能对我的志愿感到哀怜.

(2)定语后置句标志词,相当于“的”。

例:大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤

魏忠贤的混乱,当官而能够不改变自己的志节的,在全国这样的广大地域里,能有几个人呢

助词

者

(3)有时放在时间词之后,起语助作用,可不译。

例:今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

现在项庄拔剑起舞,他的意图常在沛公身上啊!

(4)放在数词之后(翻译时,要根据所列事物,在数词词后加上相应的量词和名词)。

例:此数者用兵之患也,而操皆冒行之。

这些都是兵法中的大忌,可是曹操都这样做了。

助词

第三章

题型演练

1.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。

A.吏呼一何怒。

B.大王来何操?

C.豫州今欲何至?

D.何者?严大国之威以修敬也。

B

多么

什么

哪里

为什么

2.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:

吾尝疑乎是。

A.君子博学而日参省乎己。

B.飘飘乎如遗世独立。

C.儿寒乎?欲食乎?

D.生乎吾前,其闻道也固先乎吾。

A

介词,于,对

……的样子

表疑问,吗

表比较

3.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:不出,火且尽。

A.卿但暂还家,吾今且报府。

B.虎大骇,远遁,以为且噬己也,甚恐。

C.臣死且不避,卮酒安足辞!

D.且何谓阁子也?

B

姑且

将要

尚且

表另提一事,“再说”

4.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:更若役,复若赋。

A.若潜师以来,国可得也。

B.吾儿,久不见若影。

C.桑之未落,其叶沃若。

D.以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

B

如果

你的

……的样子

这样,如此

5.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:某所,而母立于兹。

A.举所佩玉玦以示之者三。

B.居清明门外,有宅四所。

C.行将为人所并。

D.成反复自念,得无教我猎虫所耶?

D

指代事物“玉佩”

量词

表被动

名词,地方

6.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?

A.廉颇者,赵之良将也。

B.师道之不传也久矣!

C.嗟乎!一人之心,千万人之心也。

D.焉有仁人在位,罔民而可为也?

D

表判断和肯定

表语气停顿

表感叹

表疑问,加强语气

7.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:因利乘便,宰割天下,分裂山河。

A.因求假暂归。

B.或因寄所托,放浪形骸之外。

C.因宾客至蔺相如门谢罪。

D.因人之力而敝之,不仁。

D

于是,就

随着,就着

经过,通过

凭借

8.选出与例句加点词用法相同的一句(

)

例句:沛公军霸上,未得与项羽相见。

A.竖子不足与谋!

B.备他盗之出入与非常也。

C.

吾与点也。

D.汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与。

A

介词,和,同

连词,和

赞许

等待

9.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:入则孝,出则弟。

A.若民,则无恒产,因无恒心。

B.位卑则足羞,官盛则近谀。

C.以身作则。

D.此则岳阳楼之大观也。

B

如果

表并列,就

名词,准则

副词,是

10.选出与例句加点词意义和用法相同的一项(

)

例句:吾妻之美我者,私我也。

A.高者抑之,下者举之。

B.此数者用兵之患也。

C.今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

D.陈胜者,阳城人也。

D

代词,……的人

用数词后,代指事物

用于时间之后,表……的时候

助词,引出判断或原因

谢

谢

观

看