《仁义礼智,我固有之》课件(37张PPT) 2021—2022学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》

文档属性

| 名称 | 《仁义礼智,我固有之》课件(37张PPT) 2021—2022学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 35.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-02 08:11:08 | ||

图片预览

文档简介

国潮风房地产计划书

仁义礼智,我固有之

《孟子》选读

在座不少同学在小时候都背过《三字经》,相隔时间久了,或许已忘了大半,但第一句相信大家都知道。对了,那就是“人之初,性本善”。在物欲横流的今天,不少人对这句话产生了疑问,“人的本性真的是善良的吗?”但也有人对此深信不疑。先秦诸子的一位儒学大师就坚信“人性本善”,他就是被称为“亚圣”的孟子。

今天我们就来一起跟随孟子的脚步去探寻“人性本善”的丰富内涵。

孟子·公孙丑上

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕?[ chù tì ]恻隐之心,——非所以内[nà]交于孺子之父母也,非所以要[yāo]誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

不忍人之心:怜悯心,同情心。

乍:突然、忽然。

孺子:小孩子。

怵惕:恐惧,惊惧。

侧隐:同情。

内交:结交,内同“纳”。

要誉:博取名誉。

要同“邀”,求取。

恶:厌恶。

然:这样。

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。先王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样(容易了)。说每个人都有怜悯体恤别人的心的原因,(是因为)如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生恐惧同情的心理——(有这种心理的原因)不是要想去和这孩子的父母拉关系,不是要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是厌恶这孩子的哭叫声才这样的。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端?也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡刚端于我者,知皆扩而充之矣,若人之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

羞恶:因自身的不善而羞耻,

见他人的不善而厌恶。

辞让:推让,谦让。

端:开端,起源,源头。

贼:残害。

我:同“己”。

充:充实。

然,同“燃”。

达:流出。

苟:如果。

保:安定,拥有。

由此看来,没有同情心,就不是人;没有羞耻憎恶心,不是人;没有谦让心,不是人;没有是非心,不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行(做不到仁义礼智)的,是自己残害自己;认为他的君主不行的,是残害他们的君主。所有具有这四种发端的人,如果知道要扩大充实它们,它们就会像火刚刚开始燃烧(最终形成燎原之势),像泉水刚刚开始流淌(最终汇聚成大江大河)。如果能够扩充它们,便足以拥有天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

恻隐之心——仁之端

羞恶之心——义之端

辞让之心——礼之端

是非之心——智之端

四 端 说

孟子强调“人性本善”,提出“性善论”。那“性善论”具体表现在哪些方面呢?“性善论”的最突出体现就在“四端说”,“四端说”把抽象化为具体,是我们深刻理解孟子“性善论”的桥梁。

恻隐——怜恤、同情

羞恶——因自身的不善而羞耻、

见他人的不善而憎恶。

辞让——推让、谦让

是非——能明辨是非

四 端 说

在孟子看来,作为“人”我们每个人都已经具备了“仁义礼智”四种发端,那么我们是否因此就具备了“仁义礼智”四种品德?要达到“仁义礼智”的境界,应该怎么做呢?

“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣” “苟能充之,足以保四海,苟不充之,不足以事父母”

当然,一个人仅仅拥有仁义礼智四个发端还不够,还要“扩而充之”,即在自身所固有的仁义礼智的基础上不断扩大充实,孜孜不倦地追求。

如何达到“仁义礼智”的境界,——扩而充之

①孟子为我们举了一个例子,如果忽然看见小孩子将要掉进井里,人们都会有恐惧同情的心理,——不是因为与那小孩子的父母结交,不是为在乡里朋友那里求取名誉,也不是因为厌恶那小孩子的哭声才这样的。因为这种同情心是发自内心,自然而然产生的。

例:类似的例子还有很多很多,大家是否能说出一两个呢?

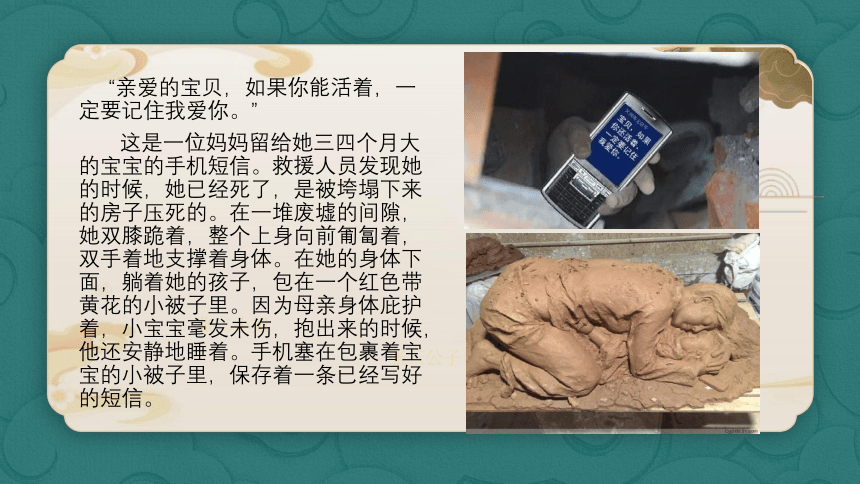

“亲爱的宝贝,如果你能活着,一定要记住我爱你。”

这是一位妈妈留给她三四个月大的宝宝的手机短信。救援人员发现她的时候,她已经死了,是被垮塌下来的房子压死的。在一堆废墟的间隙,她双膝跪着,整个上身向前匍匐着,双手着地支撑着身体。在她的身体下面,躺着她的孩子,包在一个红色带黄花的小被子里。因为母亲身体庇护着,小宝宝毫发未伤,抱出来的时候,他还安静地睡着。手机塞在包裹着宝宝的小被子里,保存着一条已经写好的短信。

当时的谭千秋,正当讲到课本的精彩之处,便感觉到整个教室都在摇晃。经历过地震的他立马意识到是地震来了!他马上喊到:同学们,地震了!大家快跑,什么都不要拿!快跑!同学们也都迅速的跑出教室,向操场跑去。

与此同时,地震并没有停止,伴随而来的是更加剧烈摇晃的教室。剧烈的摇晃下,同学难以保持站立,跑步的姿势。在剧烈的震感下,仍有4名同学难以跑出教室。建筑物撑不了多久了,眼见得石块将要掉落。

还在教室的谭千秋做出了令他人觉得艰难的决定,他迅速的把剩下的四名同学拉到了课桌底下,自己却弓着脊背,双手撑着桌子,以自己的身躯紧紧的护住桌下的四名学生。水泥板,石块重重的砸落在他的身上……

50多岁的谭千秋,用自己的躯体,为他们撑起了一把“保护伞”,为那四名学生换来了生的希望。

?不久前我们学习的孟子选篇中的《齐人一妻一妾》的齐人,在乞食了祭祀剩下的酒肉之后,还在妻妾面前表现出与达官贵人共食的傲慢样子,假如现在他要求和你结为朋友,愿意吗?

请大家反思自身,如果对于自己的错误有羞耻之心,面对他人的丑恶行为有憎恶之心,说明你心中保持着“性善”中“义”的一面。

③“孔融让梨”的故事家喻户晓。 9.11事件、汶川大地震逃生时,让妇女儿童先离开;老师组织学生先离开,自己留在最后。坐车不为老人让座。

中国自古以来就是礼仪之邦,谦让便是知礼的最基本表现。

④东郭先生和狼的故事。哥白尼坚持真理“日心说”奉献了宝贵的生命。

是与非,对与错,善与恶,需要我们分辨。或许分辨它们需要突破重重阻碍,或许我们会付出沉重的代价,但我们也不能停下追求真理的脚步。

那这四端是孤立存在的吗?

不是。

他们是统一的整体。第一则中有这样一句“人之有是四端也,犹其有四体也。”就是说人有仁义礼智,就好像人有四肢一样。如果一个人失去了四肢,便不是一个身体完整的人。一个人失去仁义礼智,便不是一个心灵完整的人。

拥有仁义礼智四个发端就说明我们已经完全拥有了仁义礼智了吗?

不是。

“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。”

仅仅拥有仁义礼智四个发端还不够,还需要“扩而充之”。 即在自身所固有的仁义礼智的基本素质上不断扩大充实,孜孜不倦地追求,不断提高自己的仁德修养,使自己成为一位真正的君子。

第一则小结

从人性的前提推导政治,具体说,从人人都有‘不忍人之心”的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。这就是孟子的思路。

孟子的推导仍然是为了推行他那毕生的追求,即“仁政”理想。但他的推导本身似乎没有产生很大影响,倒是他那推导的前提——“人皆有不忍人之心”产生了巨大的影响,尤其是在此基础上所提出的“仁义礼智”都发端于这种“不忍人之心”的看法,更是成了中国古代哲学中“性善论”的理论基础和支柱。

从理论基础来说,孟子的确是从天赋性善论(“四心”)推导出天赋道德论(“四端”),再推导出“不忍人之政”(仁政)。但从实践来说,他还是重视后天努力(“扩而充之”)的作用的。而且,撇开关于先验还是后天、唯心还是唯物的抽象讨论,联系到孟子所处的战国时代社会状况来历史地看问题,主张人性本善,强调天赋道德,推行仁爱政治,这些都是具有积极意义的。其实,也不仅仅限于孟子的时代,就是到任何时代,强调这些,总比鼓吹人性本恶,放弃道德,施行暴政要好得多罢!

如何达到“仁义礼智”的境界,——扩而充之

孟子·告子上

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心智也。仁义礼智,非由外铄?(shuò)我也,我固有之也,弗思耳矣。故曰:‘求则得之,舍则失之。’

由:从。

铄:从外部给予。

固:本来。

思:领悟,想。

同情之心,人人都有;羞恶之心,人人都有;恭敬之心,人人都有;是非之心,人人都有。同情心,是仁的发端;羞恶心,是义的发端;恭敬心,是礼的发端;是非心,是智的发端。仁、义、礼、智,不是从外部给予的,自己本来就拥有这些,只是人们不用心想罢了。所以说:“向内心追求就会得到它,不向内心追求就会失去它。”?

第二则小结

关于恻隐、羞恶、恭敬、是非“四心”以及它们与仁、义、礼、智之间的内在联系,他在《公孙五上》里已经提出并阐述过了。只不过在那里是从“人皆有不忍人之心”出发,探讨“四心”与“仁政”之间的关系,具有政治心理学的色彩。而这里则是纯从人性探讨的角度出发,正面阐述了自己关于人性本善的看法。

孟子在这里进一步提出了“求则得之,舍得失之”的问题。按照孟子的看法,不仅人性本善,人性本来有“四心”,就连仁义礼智这四种品质道德,也都是“我固有之也,只不过平时我们没有去想它因而不觉得罢了。所以,现在我们应该做的就是要在自己的身上,自己的本性之中去发现仁义礼智,“尽其才”,充分发挥自己的天生资质。

古往今来,东南西北,多少人在寻求仁义礼智、世间公道,却原来都是背着娃娃找娃娃。孟子向我们猛击一掌说:娃娃不就在你的身上吗?于是我们都反省自身,在自己的身上,自己的本性中去寻求仁义礼智的善的根苗,加以培养,使之茁壮成长。

抛开抽象的哲学论争不说,孟子的“性善论”思想是不是有它积极进取健康向上的意义呢?

如何达到“仁义礼智”的境界,——求之

孟子·离娄下

孟子曰:人之所以异于禽兽者几希;庶民去之,君子存之。舜明于庶物,察于人伦,由仁义行,非行仁义也。

于:跟。

几希:一点点,很少。

庶民:一般人。

庶物:万物之理。

人伦:各种人际关系。

行:推行。

孟子说:“人跟禽兽不同的地方只有一点点,一般人丢弃了它,君子则保存了它(所以才成为君子)。舜明白万物之理,洞察君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友等各种人际关系,仁义根于内心而所行都从仁义出,不是认为仁义是美好的然后努力去推行它。”?

第三则小结

孟子认为,人于禽兽的区别在于人性,也就是仁义。而且,这一点本是人人都具有的,舜保有了人性,践行了人性,就成为了圣人;然而很多人则或多或少丢弃了它。我们想要达到“仁义礼智”的境界,就要保有我们的人性,行事从人性发,而不是丢掉人性,那就是没人性了。

如何达到“仁义礼智”的境界,——存之

孟子·尽心上

孟子曰:“万物皆备于我矣。反身而诚,乐莫大焉。强(qiǎng)恕而行,求仁莫近焉。”

备:具备。

反:反省。

身:自己。

强恕:努力行忠恕之道。

强,竭力,尽力。

孟子说:人世间一切道理,大到君臣父子,小到日常琐事,我的本性中都具备了(仁义礼智的发端都在其中)。反省自己 自己是真诚的(就是说行仁、行义等都发自内心),再也没有比这更快乐的了。竭力以推己及人的恕道去做,追求仁德没有比这更近了的。

第四则小结

孟子认为,既然仁义礼智四端已在我的人性之中,那么我们反省自己行仁。行义是否发自内心而为之,并且践行忠恕之道,推己及人,将四端培养长大,并推己及人,孟子为我们提出了实践的重要途径。。

如何达到“仁义礼智”的境界,——反身而诚,强恕而行

孟子·告子上

孟子曰:“五谷者,种之美者也。苟为不熟,不如荑稗[ tí bài ]。夫仁,亦在乎熟之而已矣。”

五谷:即稻、黍、稷、麦、豆。

种:种子

荑稗:稊米、稗子。荑通“稊”。

熟:使……成熟。

而已:罢了。

孟子说:五谷,是不错的种子了;可是假如种下去之后不能生长成熟,还不如稊米和稗子。仁,也在于使他成熟罢了。

第五则小结

荑是一种形似稗子的草,实如小米;稗,叶子似稻,杂生于稻田之中,对稻子生长有害,其种子成为稗子。跟稊米、稗子相比,五谷当然是好的种子,但是假如五谷种下去不能成熟,还不如稊米和稻子,好的种子也没有多大意义。人的天性中固然都有仁的发端,然而我们必须使它成熟,否则,仁的价值便无从体现。

这则选文主要阐述了仁的本质所在,即仁不成熟则无意义。强调尚志贵有恒,持久行仁,葆养善性,直至从外而内变化气质。仁,也是慢慢积累培养出来的。

如何达到“仁义礼智”的境界,——熟之

孟子·离娄上

孟子曰:“自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。言非礼义,谓之自暴也;吾身不能居仁由义,谓之自弃也。仁,人之安宅也;义,人之正路也。旷安宅而弗居,舍正路而不由,哀哉!”

自暴:自己残害自己。暴,损害。

有为:有所作为。

非:违背。

安:安适。

旷:空,使空闲。

由:遵循,行走。

孟子说:自己残害自己的人,没法和他谈什么善言;自己放弃自己不求上进的人,没法和他有所作为。说话违背礼义,这叫自己残害自己;自身不能居心于仁,由义而行,这就叫自己放弃。仁,是人安适的住宅;义,是人正确的道路。空着安适的宅在而不居(即不君心于仁),舍弃正确的道路而不走(即行不由义),可悲啊。

第六则小结

在孟子看来,实践仁,不仅是人一生的奋斗目标,而且是一种人生态度,一种人生追求,一种行为规范。每一个人都可以通过自身努力,不断提高仁德修养。而那些非议仁义的人,就是自己残害自己;认为自己不能坚持仁义的人,就是自己抛弃自己。放着安乐的住宅不去住,看着光明的大道不去走。这种自暴自弃,不求上进、自甘落后的人,不能和他谈论什么有意义的问题,也不能和他做出什么有价值的事情。

如何达到“仁义礼智”的境界,——不自暴自弃

扩而充之

求之存之

反身而诚

强恕而行

怎样达到“仁义礼智”境界

熟之

不可自暴自弃

拓展讨论

怎样理解孟子的“仁义礼智,我固有之”,他的这种思想对我们今天有何现实意义?

孟子是一位善于激发世人自信心的思想家,他告诉我们,想要做到仁、义、礼、智并不难,这是我们生而具备的四种能力。他意在告诉我们,人人皆课可成尧舜,去做就好了,难道是我们做不到吗?只是大家不愿做罢了,每个人的潜能是无限的,关键在于做还是不做。在今天这个重利轻德的社会,我们应该充分挖掘我们的本能,用仁义礼智的光辉去彰显孟子一样的热心肠。

孟子认为:扩大充实“仁义礼智”四端(第一则)、“熟之”于“仁”(第四则)

和不“自暴自弃”(第六则)这三个方面都是非常重要的,孟子都进行了具体论证。主要用的是什么论证方法?从孟子对这种方法的运用中你得到了什么启示?

孟子在论证这三个观点时主要用的是“喻证法”。运用“喻证法”时,喻体越贴近人们的实际生活,就越能深入浅出地证明论点。

孟子用了比喻的手法,将“扩而充之”的意义深入浅出地告诉了我们。如果“为”,就像火开始燃烧(最终会形成燎原之势),就像泉水开始流出(最终将汇聚成大江大河);如果?“不为”,就如最好的五谷种子不能生长成熟还不如成熟的。

恻隐、羞恶、恭敬、是非“四心”是人与“非人”的分水岭。众生平等,每一个人最初都面临着两条路:一条是向上成为圣贤的路,一条是向下沦为普通人、小人甚至是衣冠禽兽的路。这两条路在起点处交汇,就看你选择哪一条路并且努力走下去了。孟子认为人人都可成为尧舜,关键是要有“不忍人之心”,要有仁义礼智。他告诉我们,我们每个人身上都有着巨大的潜能,你是一个火炬,要看你怎样把他点燃,你是一块宝藏,要看你怎样去挖掘;你是一颗星星,要看你怎样去发光。孟子的观点无疑为人的人生发展指明了方向。我们拥有仁义礼智的发端,我们更应使他成熟,发扬光大!

课堂小结

国潮风房地产计划书

感谢聆听

仁义礼智,我固有之

《孟子》选读

在座不少同学在小时候都背过《三字经》,相隔时间久了,或许已忘了大半,但第一句相信大家都知道。对了,那就是“人之初,性本善”。在物欲横流的今天,不少人对这句话产生了疑问,“人的本性真的是善良的吗?”但也有人对此深信不疑。先秦诸子的一位儒学大师就坚信“人性本善”,他就是被称为“亚圣”的孟子。

今天我们就来一起跟随孟子的脚步去探寻“人性本善”的丰富内涵。

孟子·公孙丑上

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕?[ chù tì ]恻隐之心,——非所以内[nà]交于孺子之父母也,非所以要[yāo]誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

不忍人之心:怜悯心,同情心。

乍:突然、忽然。

孺子:小孩子。

怵惕:恐惧,惊惧。

侧隐:同情。

内交:结交,内同“纳”。

要誉:博取名誉。

要同“邀”,求取。

恶:厌恶。

然:这样。

孟子说:“每个人都有怜悯体恤别人的心情。先王由于怜悯体恤别人的心情,所以才有怜悯体恤百姓的政治。用怜悯体恤别人的心情,施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心里面运转东西一样(容易了)。说每个人都有怜悯体恤别人的心的原因,(是因为)如果今天有人突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生恐惧同情的心理——(有这种心理的原因)不是要想去和这孩子的父母拉关系,不是要想在乡邻朋友中博取声誉,也不是厌恶这孩子的哭叫声才这样的。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端?也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡刚端于我者,知皆扩而充之矣,若人之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

羞恶:因自身的不善而羞耻,

见他人的不善而厌恶。

辞让:推让,谦让。

端:开端,起源,源头。

贼:残害。

我:同“己”。

充:充实。

然,同“燃”。

达:流出。

苟:如果。

保:安定,拥有。

由此看来,没有同情心,就不是人;没有羞耻憎恶心,不是人;没有谦让心,不是人;没有是非心,不是人。同情心是仁的发端;羞耻心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。有了这四种发端却自认为不行(做不到仁义礼智)的,是自己残害自己;认为他的君主不行的,是残害他们的君主。所有具有这四种发端的人,如果知道要扩大充实它们,它们就会像火刚刚开始燃烧(最终形成燎原之势),像泉水刚刚开始流淌(最终汇聚成大江大河)。如果能够扩充它们,便足以拥有天下,如果不能够扩充它们,就连赡养父母都成问题。”

恻隐之心——仁之端

羞恶之心——义之端

辞让之心——礼之端

是非之心——智之端

四 端 说

孟子强调“人性本善”,提出“性善论”。那“性善论”具体表现在哪些方面呢?“性善论”的最突出体现就在“四端说”,“四端说”把抽象化为具体,是我们深刻理解孟子“性善论”的桥梁。

恻隐——怜恤、同情

羞恶——因自身的不善而羞耻、

见他人的不善而憎恶。

辞让——推让、谦让

是非——能明辨是非

四 端 说

在孟子看来,作为“人”我们每个人都已经具备了“仁义礼智”四种发端,那么我们是否因此就具备了“仁义礼智”四种品德?要达到“仁义礼智”的境界,应该怎么做呢?

“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣” “苟能充之,足以保四海,苟不充之,不足以事父母”

当然,一个人仅仅拥有仁义礼智四个发端还不够,还要“扩而充之”,即在自身所固有的仁义礼智的基础上不断扩大充实,孜孜不倦地追求。

如何达到“仁义礼智”的境界,——扩而充之

①孟子为我们举了一个例子,如果忽然看见小孩子将要掉进井里,人们都会有恐惧同情的心理,——不是因为与那小孩子的父母结交,不是为在乡里朋友那里求取名誉,也不是因为厌恶那小孩子的哭声才这样的。因为这种同情心是发自内心,自然而然产生的。

例:类似的例子还有很多很多,大家是否能说出一两个呢?

“亲爱的宝贝,如果你能活着,一定要记住我爱你。”

这是一位妈妈留给她三四个月大的宝宝的手机短信。救援人员发现她的时候,她已经死了,是被垮塌下来的房子压死的。在一堆废墟的间隙,她双膝跪着,整个上身向前匍匐着,双手着地支撑着身体。在她的身体下面,躺着她的孩子,包在一个红色带黄花的小被子里。因为母亲身体庇护着,小宝宝毫发未伤,抱出来的时候,他还安静地睡着。手机塞在包裹着宝宝的小被子里,保存着一条已经写好的短信。

当时的谭千秋,正当讲到课本的精彩之处,便感觉到整个教室都在摇晃。经历过地震的他立马意识到是地震来了!他马上喊到:同学们,地震了!大家快跑,什么都不要拿!快跑!同学们也都迅速的跑出教室,向操场跑去。

与此同时,地震并没有停止,伴随而来的是更加剧烈摇晃的教室。剧烈的摇晃下,同学难以保持站立,跑步的姿势。在剧烈的震感下,仍有4名同学难以跑出教室。建筑物撑不了多久了,眼见得石块将要掉落。

还在教室的谭千秋做出了令他人觉得艰难的决定,他迅速的把剩下的四名同学拉到了课桌底下,自己却弓着脊背,双手撑着桌子,以自己的身躯紧紧的护住桌下的四名学生。水泥板,石块重重的砸落在他的身上……

50多岁的谭千秋,用自己的躯体,为他们撑起了一把“保护伞”,为那四名学生换来了生的希望。

?不久前我们学习的孟子选篇中的《齐人一妻一妾》的齐人,在乞食了祭祀剩下的酒肉之后,还在妻妾面前表现出与达官贵人共食的傲慢样子,假如现在他要求和你结为朋友,愿意吗?

请大家反思自身,如果对于自己的错误有羞耻之心,面对他人的丑恶行为有憎恶之心,说明你心中保持着“性善”中“义”的一面。

③“孔融让梨”的故事家喻户晓。 9.11事件、汶川大地震逃生时,让妇女儿童先离开;老师组织学生先离开,自己留在最后。坐车不为老人让座。

中国自古以来就是礼仪之邦,谦让便是知礼的最基本表现。

④东郭先生和狼的故事。哥白尼坚持真理“日心说”奉献了宝贵的生命。

是与非,对与错,善与恶,需要我们分辨。或许分辨它们需要突破重重阻碍,或许我们会付出沉重的代价,但我们也不能停下追求真理的脚步。

那这四端是孤立存在的吗?

不是。

他们是统一的整体。第一则中有这样一句“人之有是四端也,犹其有四体也。”就是说人有仁义礼智,就好像人有四肢一样。如果一个人失去了四肢,便不是一个身体完整的人。一个人失去仁义礼智,便不是一个心灵完整的人。

拥有仁义礼智四个发端就说明我们已经完全拥有了仁义礼智了吗?

不是。

“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。”

仅仅拥有仁义礼智四个发端还不够,还需要“扩而充之”。 即在自身所固有的仁义礼智的基本素质上不断扩大充实,孜孜不倦地追求,不断提高自己的仁德修养,使自己成为一位真正的君子。

第一则小结

从人性的前提推导政治,具体说,从人人都有‘不忍人之心”的仁心推导仁政。由于这种“不忍人之心”是人本身所固有的,所以,仁政也应该是天经地义的。这就是孟子的思路。

孟子的推导仍然是为了推行他那毕生的追求,即“仁政”理想。但他的推导本身似乎没有产生很大影响,倒是他那推导的前提——“人皆有不忍人之心”产生了巨大的影响,尤其是在此基础上所提出的“仁义礼智”都发端于这种“不忍人之心”的看法,更是成了中国古代哲学中“性善论”的理论基础和支柱。

从理论基础来说,孟子的确是从天赋性善论(“四心”)推导出天赋道德论(“四端”),再推导出“不忍人之政”(仁政)。但从实践来说,他还是重视后天努力(“扩而充之”)的作用的。而且,撇开关于先验还是后天、唯心还是唯物的抽象讨论,联系到孟子所处的战国时代社会状况来历史地看问题,主张人性本善,强调天赋道德,推行仁爱政治,这些都是具有积极意义的。其实,也不仅仅限于孟子的时代,就是到任何时代,强调这些,总比鼓吹人性本恶,放弃道德,施行暴政要好得多罢!

如何达到“仁义礼智”的境界,——扩而充之

孟子·告子上

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心智也。仁义礼智,非由外铄?(shuò)我也,我固有之也,弗思耳矣。故曰:‘求则得之,舍则失之。’

由:从。

铄:从外部给予。

固:本来。

思:领悟,想。

同情之心,人人都有;羞恶之心,人人都有;恭敬之心,人人都有;是非之心,人人都有。同情心,是仁的发端;羞恶心,是义的发端;恭敬心,是礼的发端;是非心,是智的发端。仁、义、礼、智,不是从外部给予的,自己本来就拥有这些,只是人们不用心想罢了。所以说:“向内心追求就会得到它,不向内心追求就会失去它。”?

第二则小结

关于恻隐、羞恶、恭敬、是非“四心”以及它们与仁、义、礼、智之间的内在联系,他在《公孙五上》里已经提出并阐述过了。只不过在那里是从“人皆有不忍人之心”出发,探讨“四心”与“仁政”之间的关系,具有政治心理学的色彩。而这里则是纯从人性探讨的角度出发,正面阐述了自己关于人性本善的看法。

孟子在这里进一步提出了“求则得之,舍得失之”的问题。按照孟子的看法,不仅人性本善,人性本来有“四心”,就连仁义礼智这四种品质道德,也都是“我固有之也,只不过平时我们没有去想它因而不觉得罢了。所以,现在我们应该做的就是要在自己的身上,自己的本性之中去发现仁义礼智,“尽其才”,充分发挥自己的天生资质。

古往今来,东南西北,多少人在寻求仁义礼智、世间公道,却原来都是背着娃娃找娃娃。孟子向我们猛击一掌说:娃娃不就在你的身上吗?于是我们都反省自身,在自己的身上,自己的本性中去寻求仁义礼智的善的根苗,加以培养,使之茁壮成长。

抛开抽象的哲学论争不说,孟子的“性善论”思想是不是有它积极进取健康向上的意义呢?

如何达到“仁义礼智”的境界,——求之

孟子·离娄下

孟子曰:人之所以异于禽兽者几希;庶民去之,君子存之。舜明于庶物,察于人伦,由仁义行,非行仁义也。

于:跟。

几希:一点点,很少。

庶民:一般人。

庶物:万物之理。

人伦:各种人际关系。

行:推行。

孟子说:“人跟禽兽不同的地方只有一点点,一般人丢弃了它,君子则保存了它(所以才成为君子)。舜明白万物之理,洞察君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友等各种人际关系,仁义根于内心而所行都从仁义出,不是认为仁义是美好的然后努力去推行它。”?

第三则小结

孟子认为,人于禽兽的区别在于人性,也就是仁义。而且,这一点本是人人都具有的,舜保有了人性,践行了人性,就成为了圣人;然而很多人则或多或少丢弃了它。我们想要达到“仁义礼智”的境界,就要保有我们的人性,行事从人性发,而不是丢掉人性,那就是没人性了。

如何达到“仁义礼智”的境界,——存之

孟子·尽心上

孟子曰:“万物皆备于我矣。反身而诚,乐莫大焉。强(qiǎng)恕而行,求仁莫近焉。”

备:具备。

反:反省。

身:自己。

强恕:努力行忠恕之道。

强,竭力,尽力。

孟子说:人世间一切道理,大到君臣父子,小到日常琐事,我的本性中都具备了(仁义礼智的发端都在其中)。反省自己 自己是真诚的(就是说行仁、行义等都发自内心),再也没有比这更快乐的了。竭力以推己及人的恕道去做,追求仁德没有比这更近了的。

第四则小结

孟子认为,既然仁义礼智四端已在我的人性之中,那么我们反省自己行仁。行义是否发自内心而为之,并且践行忠恕之道,推己及人,将四端培养长大,并推己及人,孟子为我们提出了实践的重要途径。。

如何达到“仁义礼智”的境界,——反身而诚,强恕而行

孟子·告子上

孟子曰:“五谷者,种之美者也。苟为不熟,不如荑稗[ tí bài ]。夫仁,亦在乎熟之而已矣。”

五谷:即稻、黍、稷、麦、豆。

种:种子

荑稗:稊米、稗子。荑通“稊”。

熟:使……成熟。

而已:罢了。

孟子说:五谷,是不错的种子了;可是假如种下去之后不能生长成熟,还不如稊米和稗子。仁,也在于使他成熟罢了。

第五则小结

荑是一种形似稗子的草,实如小米;稗,叶子似稻,杂生于稻田之中,对稻子生长有害,其种子成为稗子。跟稊米、稗子相比,五谷当然是好的种子,但是假如五谷种下去不能成熟,还不如稊米和稻子,好的种子也没有多大意义。人的天性中固然都有仁的发端,然而我们必须使它成熟,否则,仁的价值便无从体现。

这则选文主要阐述了仁的本质所在,即仁不成熟则无意义。强调尚志贵有恒,持久行仁,葆养善性,直至从外而内变化气质。仁,也是慢慢积累培养出来的。

如何达到“仁义礼智”的境界,——熟之

孟子·离娄上

孟子曰:“自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。言非礼义,谓之自暴也;吾身不能居仁由义,谓之自弃也。仁,人之安宅也;义,人之正路也。旷安宅而弗居,舍正路而不由,哀哉!”

自暴:自己残害自己。暴,损害。

有为:有所作为。

非:违背。

安:安适。

旷:空,使空闲。

由:遵循,行走。

孟子说:自己残害自己的人,没法和他谈什么善言;自己放弃自己不求上进的人,没法和他有所作为。说话违背礼义,这叫自己残害自己;自身不能居心于仁,由义而行,这就叫自己放弃。仁,是人安适的住宅;义,是人正确的道路。空着安适的宅在而不居(即不君心于仁),舍弃正确的道路而不走(即行不由义),可悲啊。

第六则小结

在孟子看来,实践仁,不仅是人一生的奋斗目标,而且是一种人生态度,一种人生追求,一种行为规范。每一个人都可以通过自身努力,不断提高仁德修养。而那些非议仁义的人,就是自己残害自己;认为自己不能坚持仁义的人,就是自己抛弃自己。放着安乐的住宅不去住,看着光明的大道不去走。这种自暴自弃,不求上进、自甘落后的人,不能和他谈论什么有意义的问题,也不能和他做出什么有价值的事情。

如何达到“仁义礼智”的境界,——不自暴自弃

扩而充之

求之存之

反身而诚

强恕而行

怎样达到“仁义礼智”境界

熟之

不可自暴自弃

拓展讨论

怎样理解孟子的“仁义礼智,我固有之”,他的这种思想对我们今天有何现实意义?

孟子是一位善于激发世人自信心的思想家,他告诉我们,想要做到仁、义、礼、智并不难,这是我们生而具备的四种能力。他意在告诉我们,人人皆课可成尧舜,去做就好了,难道是我们做不到吗?只是大家不愿做罢了,每个人的潜能是无限的,关键在于做还是不做。在今天这个重利轻德的社会,我们应该充分挖掘我们的本能,用仁义礼智的光辉去彰显孟子一样的热心肠。

孟子认为:扩大充实“仁义礼智”四端(第一则)、“熟之”于“仁”(第四则)

和不“自暴自弃”(第六则)这三个方面都是非常重要的,孟子都进行了具体论证。主要用的是什么论证方法?从孟子对这种方法的运用中你得到了什么启示?

孟子在论证这三个观点时主要用的是“喻证法”。运用“喻证法”时,喻体越贴近人们的实际生活,就越能深入浅出地证明论点。

孟子用了比喻的手法,将“扩而充之”的意义深入浅出地告诉了我们。如果“为”,就像火开始燃烧(最终会形成燎原之势),就像泉水开始流出(最终将汇聚成大江大河);如果?“不为”,就如最好的五谷种子不能生长成熟还不如成熟的。

恻隐、羞恶、恭敬、是非“四心”是人与“非人”的分水岭。众生平等,每一个人最初都面临着两条路:一条是向上成为圣贤的路,一条是向下沦为普通人、小人甚至是衣冠禽兽的路。这两条路在起点处交汇,就看你选择哪一条路并且努力走下去了。孟子认为人人都可成为尧舜,关键是要有“不忍人之心”,要有仁义礼智。他告诉我们,我们每个人身上都有着巨大的潜能,你是一个火炬,要看你怎样把他点燃,你是一块宝藏,要看你怎样去挖掘;你是一颗星星,要看你怎样去发光。孟子的观点无疑为人的人生发展指明了方向。我们拥有仁义礼智的发端,我们更应使他成熟,发扬光大!

课堂小结

国潮风房地产计划书

感谢聆听

同课章节目录