《王好战,请以战喻》课件(57张PPT) 2021—2022学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》

文档属性

| 名称 | 《王好战,请以战喻》课件(57张PPT) 2021—2022学年人教版高中语文选修《先秦诸子选读》 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-02 08:12:45 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

王好战

请以战喻

孟子简介

孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“民贵君轻”、反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。

由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。

孟子是一位有名的雄辩家。其门人公都子对他说:“外人皆称夫子好辩。”孟子回答说:“我岂好辩哉?不得已也!”孟子确实是为了推行自己的政治主张,对付那班见利忘义、嗜杀不仁的统治者,才施展他的辩才的。

《孟子》简介

《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它篇幅较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

寡人之于国也

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多。何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳(yè)兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可。直(zhǐ)不百步耳,是亦走也。”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。不违农时,谷不可胜食也。数(cù)罟(gǔ)不入洿(wū)池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣(yì)帛矣。鸡豚狗彘(zhì)之畜(xù),无(wú)失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣。谨庠(xiáng)序之教,申之以孝悌(tì)之义,颁(

bān)白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王(wàng)者,未之有也。狗彘食人食而不知检,涂有饿莩(piǎo)而不知发。人死,则曰:非我也,岁也。是何异于刺人而杀之,曰:非我也,兵也。王无罪岁,斯天下之民至焉。

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多。何也?”

梁惠王说:“我对于国家,(也算)是尽心啦!黄河以北遭遇荒年,就把那里的百姓迁移到黄河以东,把黄河以东的粮食运到黄河以北;黄河以东遭遇荒年也是这样。察看邻国的君主主办政事,没有像我这样用心的。但邻国的百姓并不更少,我的百姓并不更多,为什么呢?”

梁惠王:即魏惠王,名罃(

yīng

)。他在位时,把国都由安邑(故址在今山西运城西)迁到大梁(今河

南开封市),故魏国又称梁国,魏王又称梁王。

寡人:寡德之人,是古代国君对自己的谦称。

于:介词,对于。

尽心焉耳矣:真是费尽心力了。尽心,费尽心思。焉耳矣

,都是句末助词,重叠使用,增强语气。

河内:今河南境内黄河以北的地方。

凶:谷物收成不好,荒年。

于:到。

河东:山西境内黄河以东的地区为河东。

粟:谷子,脱壳后为小米,也泛指谷类。

亦然:也是这样。

察:考察。

政:当权者。

无如:没有像……。

加少:更少。加:更。古代人口少,为了增加劳力和扩充兵员,希望人口增多,以人口增多为好事。

孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳(yè)兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”

曰:“不可。直(zhǐ)不百步耳,是亦走也。”

孟子回答说:“大王喜欢打仗,请允许我用打仗比喻。咚咚地击鼓进军,兵器刀锋已经相交撞击,扔掉盔甲拖着兵器逃跑。有的人跑了一百步停下,有的人跑了五十步停下。凭借自己只跑了五十步,而嘲笑他人跑了一百步,(您以为)怎么样呢?”

惠王说:“不可以。只不过没有逃跑到一百步罢了,这也同样是逃跑呀!”

对:回答。

王好战:大王喜欢打仗。好:喜欢。

请:有“请允许我”的意思。

喻:打比方,作说明。

填:拟声词,模拟鼓声。

鼓之:敲起鼓来。鼓,名词作动词,击鼓。之,没有实在意义的衬字。下文“树之”的“之”用法相同。

兵刃既接:两军的兵器已经接触,指战斗已开始。兵,兵器、武器。刃,刀、刀剑等。既:已经。接,接触、交锋。

甲:铠甲,古代的战衣,上面缀有金属片,可以保护身体。

走:跑,这里指逃跑。

或:有的人。

则:连词,那么。

何如:怎么样。

直:通“只”,只是,不过。

是:代词,这,指代上文“五十步而后止”。

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。不违农时,谷不可胜食也。数(cù)罟(gǔ)不入洿(wū)池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

孟子说:“大王您既然懂得这个道理,就不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦。只要不违背农时,那粮食就吃不完;密孔的渔网不入池塘,那鱼鳖水产就吃不完;砍伐林木有定时,那木材便用不尽。粮食和鱼类吃不完,木材用无尽,这样便使老百姓能够养活家小,葬送死者而无遗憾了。老百姓养生送死没有缺憾,这正是王道的开始。”

如:如果。

则:连词,就。

无:通“毋”,不要。

望:希望。

于:比。

违:违反,耽误。这里指耽误。

时:季节。

谷:粮食的统称。

胜:完全,尽。

数罟:密网。

洿:深。

斤:锛(bēn)子,削平木料的工具。

以时:按一定的季节。

养生:供养活着的人。

丧死:为死了的人办丧事。

憾:遗憾。

王道:以仁义治天下,这是儒家的政治主张。

始:开端。

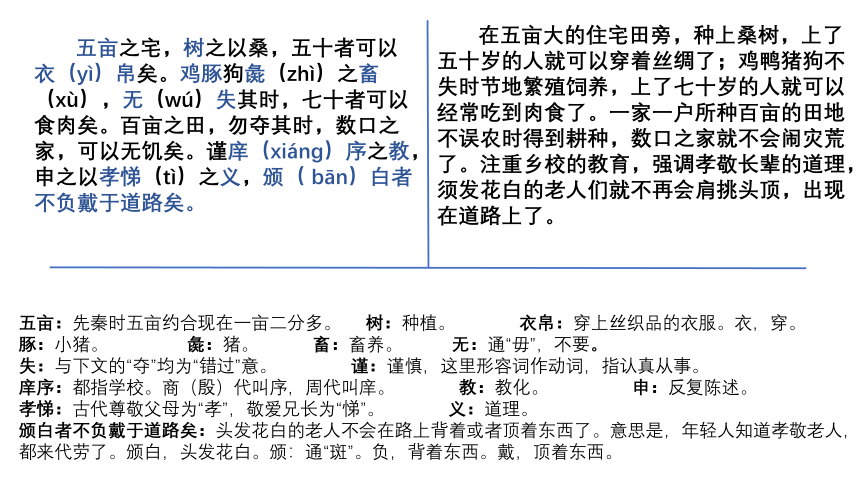

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣(yì)帛矣。鸡豚狗彘(zhì)之畜(xù),无(wú)失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣。谨庠(xiáng)序之教,申之以孝悌(tì)之义,颁(

bān)白者不负戴于道路矣。

在五亩大的住宅田旁,种上桑树,上了五十岁的人就可以穿着丝绸了;鸡鸭猪狗不失时节地繁殖饲养,上了七十岁的人就可以经常吃到肉食了。一家一户所种百亩的田地不误农时得到耕种,数口之家就不会闹灾荒了。注重乡校的教育,强调孝敬长辈的道理,须发花白的老人们就不再会肩挑头顶,出现在道路上了。

五亩:先秦时五亩约合现在一亩二分多。

树:种植。

衣帛:穿上丝织品的衣服。衣,穿。

豚:小猪。

彘:猪。

畜:畜养。

无:通“毋”,不要。

失:与下文的“夺”均为“错过”意。

谨:谨慎,这里形容词作动词,指认真从事。

庠序:都指学校。商(殷)代叫序,周代叫庠。

教:教化。

申:反复陈述。

孝悌:古代尊敬父母为“孝”,敬爱兄长为“悌”。

义:道理。

颁白者不负戴于道路矣:头发花白的老人不会在路上背着或者顶着东西了。意思是,年轻人知道孝敬老人,都来代劳了。颁白,头发花白。颁:通“斑”。负,背着东西。戴,顶着东西。

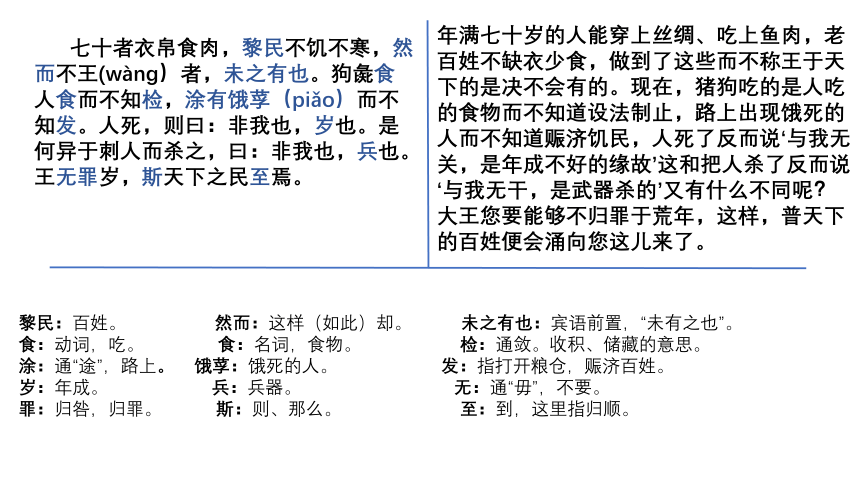

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王(wàng)者,未之有也。狗彘食人食而不知检,涂有饿莩(piǎo)而不知发。人死,则曰:非我也,岁也。是何异于刺人而杀之,曰:非我也,兵也。王无罪岁,斯天下之民至焉。

年满七十岁的人能穿上丝绸、吃上鱼肉,老百姓不缺衣少食,做到了这些而不称王于天下的是决不会有的。现在,猪狗吃的是人吃的食物而不知道设法制止,路上出现饿死的人而不知道赈济饥民,人死了反而说‘与我无关,是年成不好的缘故’这和把人杀了反而说‘与我无干,是武器杀的’又有什么不同呢?大王您要能够不归罪于荒年,这样,普天下的百姓便会涌向您这儿来了。

黎民:百姓。

然而:这样(如此)却。

未之有也:宾语前置,“未有之也”。

食:动词,吃。

食:名词,食物。

检:通敛。收积、储藏的意思。

涂:通“途”,路上。

饿莩:饿死的人。

发:指打开粮仓,赈济百姓。

岁:年成。

兵:兵器。

无:通“毋”,不要。

罪:归咎,归罪。

斯:则、那么。

至:到,这里指归顺。

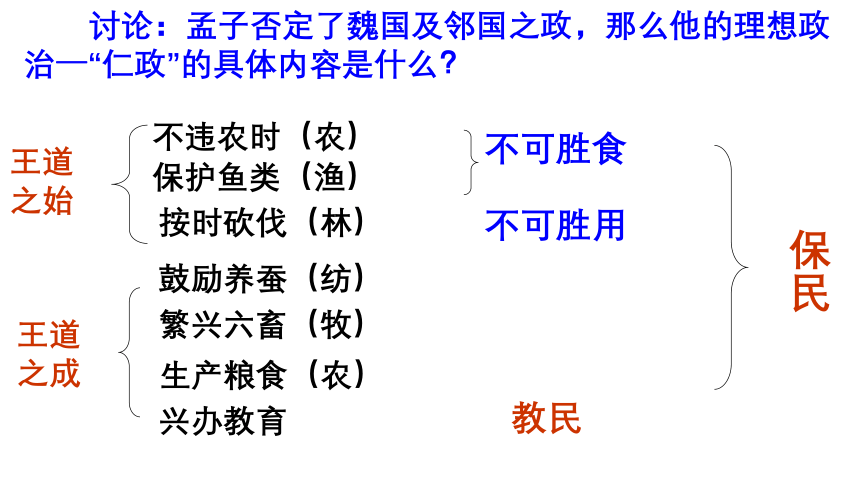

讨论:孟子否定了魏国及邻国之政,那么他的理想政治—“仁政”的具体内容是什么?

不违农时(农)

保护鱼类(渔)

按时砍伐(林)

不可胜食

不可胜用

鼓励养蚕(纺)

繁兴六畜(牧)

生产粮食(农)

兴办教育

保民

教民

王道

之始

王道

之成

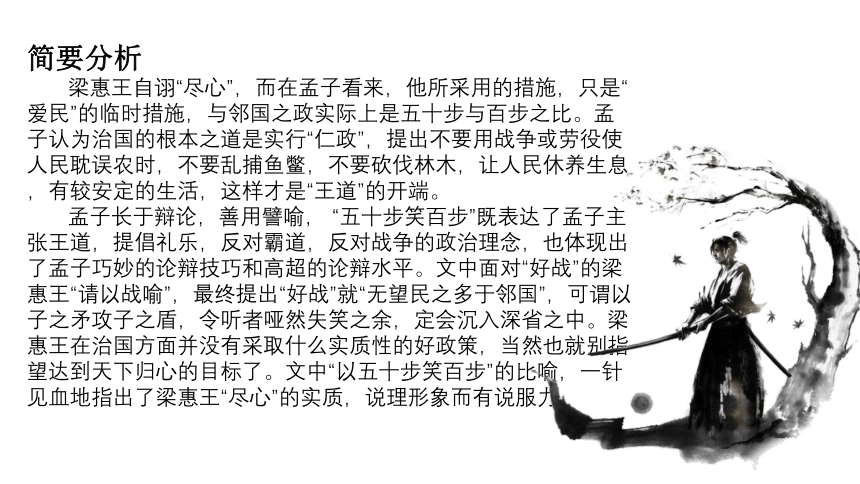

简要分析

梁惠王自诩“尽心”,而在孟子看来,他所采用的措施,只是“爱民”的临时措施,与邻国之政实际上是五十步与百步之比。孟子认为治国的根本之道是实行“仁政”,提出不要用战争或劳役使人民耽误农时,不要乱捕鱼鳖,不要砍伐林木,让人民休养生息,有较安定的生活,这样才是“王道”的开端。

孟子长于辩论,善用譬喻,

“五十步笑百步”既表达了孟子主张王道,提倡礼乐,反对霸道,反对战争的政治理念,也体现出了孟子巧妙的论辩技巧和高超的论辩水平。文中面对“好战”的梁惠王“请以战喻”,最终提出“好战”就“无望民之多于邻国”,可谓以子之矛攻子之盾,令听者哑然失笑之余,定会沉入深省之中。梁惠王在治国方面并没有采取什么实质性的好政策,当然也就别指望达到天下归心的目标了。文中“以五十步笑百步”的比喻,一针见血地指出了梁惠王“尽心”的实质,说理形象而有说服力。

五十步笑百步

用来比喻自己跟别人有同样的缺点或错误,只是程度上轻一些,可是却讥笑别人。

通假字

1:则【无】望民之多于邻国也

。鸡豚狗彘之畜,【无】失其时。

【无】通“勿”或“毋”,不要。

2:【颁】白者不负戴于道路矣

【颁】通“斑”,花白。

3:【涂】有饿莩而不知发

【涂】通“途”,道路

。

4:【直】不百步耳

【直】通“只”只是、不过。

5:【检】狗彘食人食而不知检:【检】通“敛”,收敛,积蓄

古今异义

1.【寡人】之于国也。(古义:古代国君对自己的谦词。今义:指形单影只之人)

2.【河】内【凶】。【河】(古义:专指黄河。今义:泛指河流。

【凶】(古:谷物收成不好,荒年。今:1.指人或动物暴躁心肠狠

2.不行的,不吉祥)

3.邻国之民不【加】少。

(古义:副词,更。今义:两个或两个以上的东西或数目合在一

起:增加)

4.弃甲曳兵而【走】。(古义:逃跑。今义:行走)

5.【或】百步而后止。(古义:有的人。今义:表选择的连词,或许、也许)

6.是亦【走】也。(古义:跑,逃跑。今义:行走)

7.不违农时,【谷】不可胜食。(古义:粮食的统称。今义:谷子)

8.不违农时,谷不可【胜】食也。(古义:尽。今义:胜利)

9.斧【斤】以时入山林。(古义:斧头。今义:重量单位。)

10.是使民养生丧死无憾也。(古义:供养活着的人。今义:保养身体。)

11.非我也,【兵】也。(古义:兵器。今义:军队中最基层人员)

12.王无罪【岁】,斯天下之民至焉。(古义:年成。今义:年)

13.【斯】天下之民至焉。(古义:那么。今义:这;于是)

名词作动词:

【填然鼓之】

:

一般“鼓”是名词,在此活用为动词:打鼓,击鼓进军

【五十者可以衣帛矣】

:

一般“衣”是名词,在此活用为动词:穿

【黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也】

:

一般“王”是名词,在此活用为动词:为王、称王、统一天下,以仁德使天下百姓归顺

【王无罪岁】

:

一般“罪”是名词,在此活用为动词:归罪、归咎

【树之以桑】:

树:一般“树”是树木(名词)在此活用为动词,种树

【狗彘“食”人食而不知检】:

一般“食”是名词,在此活用为动词:吃

动词作名词:

【是使民养生丧死无憾也】

:

一般“生”是活着(动词),在此活用为名词:活着的人

一般“死”是死去(动词),在此活用为名词:死去的人

丧,为动用法,为……办丧事

形容词作动词:

【谨庠序之教】

:

一般“谨”是谨慎(形容词),在此活用为动词:认真从事

动词的使动用法:

【则移其民于河东,移其粟于河内】

:

一般“移”是移动,在此是使动用法:使……迁移

词类活用

【时】

①不违农时

名词,季节

②无失其时

名词,时机,机会

【王】

①王无罪岁

大王,名词,wáng

②然而不王者

称王,统一天下,wàng

【食】

①谷不可胜食

动词,吃

②狗彘食人食而不知检

前一个“食”为动词,吃;后一个“食”为名词,食物

【于】

①则无望民之多于邻国也

介词,比

②寡人之于国也

介词,对

③颁白者不负戴于道路矣

介词,在

④则移其民于河东

介词,到

【之】

①寡人之于国也

助词,取消句子独立性

②填然鼓之

助词,衬音,无意义

③王道之始也

助词,的

④五亩之宅

助词,的

⑤申之以孝悌之义

代词,代百姓;助词,的

【以】

①请以战喻

用

②以时入山林

按照

③申之以孝悌之义

把

【数】

①数罟不入洿池

cù

密、细密

②数口之家,可以无饥矣

几、若干

一词多义

【判断句】

1、是亦走也

这也是逃跑。

2、非我也,岁也

这不是我的过错,这是年成不好。(否定判断肯定判断)

3、非我也,兵也

这不是我杀的,这是兵器杀的。(同上)

4、是使民养生丧死无憾也。

这就是让百姓对生养死葬没什么不满

5、养生丧死无憾,王道之始也

生养死葬没什么不满,就是王道的开端。

【倒装句】

1、状语后置句(介宾短语后置):

(1)申之以孝悌之义

反复进行孝敬父母、敬爱兄长的教育

(2)颁白者不负戴于道路矣

须发花白的老人就不会头顶着或背负重物行走在路上

2、宾语前置句:

(1)未之有也

否定句中,代词宾语前置。未有之也。

(2)鸡豚狗彘之畜。

畜鸡豚狗彘

3.介词结构后置句:

(1)无望民之多于邻国也

4

、固定句式

(1)直不百步耳(“直……耳”相当于“只是……罢了”)

(2)或百步而后止,或五十步而后止(“或……或……”相当于“有的人……有的人……”)

(3)是亦走也("是......也"相当于“这也是......啊”)

特殊句式

齐人乞墦[fán,坟墓]

齐人有一妻一妾而处室者,其良人出,则必餍酒肉而后反。其妻问所与饮食者,则尽富贵也。

处室:住在一起。

良人:古时妻子对丈夫的称呼。

餍:满足、饱食。

反:通“返”。

所与饮食者:与他在一起吃喝的人。

富贵:形作名,富贵的人

齐国有一个人,家里有一妻一妾生活在一起。(她们的)丈夫出去,就一定吃饱了酒肉才回家。他妻子问他跟他一起吃喝的是些什么人,(他)就说全都是些有钱有势的人

其妻告其妾曰:“良人出,则必餍酒肉而后反;问其与饮食者,尽富贵也,而未尝有显者来,吾将瞷良人之所之也。”

其:指良人。

未尝:不曾。

显者:有名望的人。

瞷(jiàn)良人之所之:暗中看他所去的地方。瞷,窥视,暗中看。前一个“之”是助词,消独,后一个“之”是动词。所之,所去的地方。

他妻子告诉他的妾说:“丈夫出去,就一定吃饱了酒肉才回家;问他跟他一起吃喝的是些什么人,他说都是些有钱有势的人,但我们家不曾有有地位有声望的人来过,我要暗中看看他去些什么地方。”

第一段是故事的发生和发展。其中“良人出,则必餍酒肉而后反;问其与饮食者,尽富贵也”重复了一遍,为什么?

突出这一现象,显示其不同一般,令人生疑。

哪一句点出了齐人可疑的关键?

而未尝有显者来

蚤起,施从良人之所之,遍国中无与立谈者。卒之东郭墦间,之祭者乞其余;不足,又顾而之他——此其为餍足之道也。

蚤:通“早”

施(yí):通“迤”,斜行。这里指暗中跟踪

从:跟随 国中:都城内

国,国都、京城

卒:最后

之:去、往

东郭:城之东门外

墦间:坟墓间

之祭者:走向祭祀先人的人

乞其余:乞讨祭祀剩下来的酒肉

不足:不够吃,没有吃饱 顾:回过头看、环视

之他:走向其他人 其:大概

为:是

道:方法。

第二天早上起来,(妻子)就暗中跟随丈夫,整个都城里没一个人站着和他讲话的人。最后他到了东门外的墓地里,走向祭祀先人的人,向他们乞讨祭祀剩下来的酒肉;不够吃,又环顾四周,走向其他的人,这大概是他吃饱喝足的办法。

第二段是故事的高潮,揭示了齐人的本来面目。他本来是怎样的一个人?

社会地位低下,不与任何人交往,是一个不知廉耻的乞丐。

其妻归,告其妾,曰:“良人者,所仰望而终身也,今若此。”与其妾讪其良人,而相泣于中庭,而良人未之知也,施施从外来,骄其妻妾。

仰望:依靠、指望。今指敬仰而有所期望

讪(shàn):讥讽

相泣:相向涕泣,面对面哭 于中庭:在庭院中,介词结构后置

未之知:宾语前置 施施(yíyí):喜悦自得的样子 骄:轻视。

他的妻子回到家里,告诉他的妾说:“丈夫,是(我们)一生依靠的人,现在却像这样的!”(于是)跟他的妾一起大骂她们的丈夫,并且在庭院中面对面哭泣,可是丈夫并不知道这些,得意洋洋地从外面回来,傲视他的妻和妾。

第三段是故事的结局,写了哪两方面的内容?

1、妻妾的羞惭愤恨。

2、齐人恬不知耻的丑态。

如果结尾改为齐人一到家

就被妻妾揭穿真相,臭骂一顿,

这样改好不好?

不好。让齐人浑然不觉,自己蒙在鼓里却还以为别人被自己蒙在鼓里,兴冲冲地继续吹嘘夸耀,这就产生出强烈的戏剧效果,增强了讽刺性。

由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也,而不相泣者,几希矣。

由:介词,从

之:音节助词

则:那么

之:定语后置的标志

所以……者:用来……的方法

利达:显达

希:通“稀”,少。几稀,不多,一丁点

译文:(如果)从君子的角度看,那些用来求取升官发财的方法,使他们的妻妾不感到羞耻而相对泣于中庭的人,是很少见的!

故事情节

开端:齐人对妻妾夸口

发展:妻的怀疑、妻妾的商议

追踪和真相的披露

妻妾的羞愧和哭骂

高潮和结局:

“良人”无耻得意的丑相

寓意分析

对比一:齐人自身行为的对比

妻妾面前的“骄”

对比二:

齐人与妻妾人生准则的

对比

齐人乞食不知羞耻

妻妾为丈夫行为痛哭

坟场的“乞”

“齐乞何能有妾妻?”

这是一篇讽刺性很强的寓言故事,带有浓厚的文学色彩,而文学的特征是合情未必合理。如果从理上分析,这个问题是荒谬的。但从突出主题和情节安排看,妻妾二人的互讪互助,表达效果要比一个女人自怨自艾更突出。

本则寓言主要是讽刺社会上那些用龌龊的手段谋求富贵显达的人。

齐人乞墦

指责那些不择手段

逐富贵利达的人。

邻人攘鸡

戴盈之曰:“什一,去关市之征,今兹未能,请轻之,以待来年,然后已,何如?

什一: 什分之一

去:除去,废除

征:动作名,征收的赋税

今兹:今年

轻:形容词使动,使…轻

以:表目的

已:停止

戴盈之说:“让国君实行十分之一的税率,让国君废除关卡和市场的征税,今年,请让我不能做到,请让国君减轻赋税和关市之征,来等到明年再全部废止,怎么样?”

孟子曰:“今有人日攘其邻之鸡者,或告之曰:是非君子之道!’曰:‘请损之,月攘一鸡,以待来年,然后已。’如知其非义,斯速已矣,何待来年?”

日:名作状,每天

攘:窃取,偷

或:有人

是:这

道:道义,正道

损:减少

月:名作状,每月

如:如果

其:代指国君征收苛税的办法

斯:则,就

译文:孟子说:“现在有人每天偷邻居家的一只鸡,有人告诉他说:‘这不是君子的正道!’他说:‘请让我减少偷鸡的数量,每月偷一只,来等到明年停止偷鸡。’如果你知道国君征收苛重的赋税不合道义,就应该迅速停止,为什么要等到明年呢?”

运用偷鸡者知道自己的行为不符合道义却不能停止,来讽刺宋国君臣知道赋税苛重不符合道义却要等到明年才改变,显示宋国君臣不施“仁政”,不关心民生的道理。

本则寓意

是什么?

邻人攘鸡——说明宋国大夫和国君知错不改的可笑。

枯苗遇雨复兴

孟子见梁襄王。出,

语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。“卒(cù)然问曰:‘天下恶乎定?’

“吾对曰:‘定于一。’。‘孰能一之?’“对曰:‘不嗜杀人者能一之。‘孰能与之?’

语:告诉

望:从远处看

人君:国君

就:靠近,接近

畏:使人敬畏

卒:通“猝”,突然

恶乎定:怎样安定。恶,何,哪里

定于一:安定于统一

孰:谁

嗜:爱好

与:动词,亲附

译文:孟子拜见梁襄王,出来,告诉别人说“远远看他不像个国君的样子(没有国君的威仪),接近他也看不到使人敬畏的地方。“他突然问道:‘天下怎样才能安定?’我回答说:‘天下安定在于统一天下。’‘谁能统一天下呢?’我对他说:‘不喜欢杀人的国君能统一天下。’‘谁会归附他呢?’

“对曰:‘天下莫不与也。王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁矣。天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣!其如是,孰能御之?

夫:那

槁:干枯

油然:云盛的样子

作:兴起

沛然:雨势大的样子

浡然:兴起的样子

之:语气助词无义

其:禾苗

如:像

御:抵挡

译文: “我又回答:‘天下没有不归附他的。大王您知道那禾苗生长的情况吗?七八月间(如果)发生干旱,禾苗就要枯槁了。(如果)天上乌云密布,哗啦啦地下起一场大雨,那禾苗就会茂盛地生长起来。禾苗像这样的话,谁能阻档它的生长呢?

今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?’”

夫:那

人牧:指统治百姓的国君,人君

引领:伸长脖子

而:表修饰

望:期待

诚:果真

由:通“犹”好像

沛然:气势盛大的样子

译文:现在那天下的国君,没有一个不喜欢杀人的。如果有不喜欢杀人的国君,那么天下的老百姓都会伸长脖子殷切地期待着他了。果真像这样,老百姓就归附他,就像水流向低处一样,哗啦啦的气势盛大,谁又能够阻挡他们呢?”

战国时期,诸侯们“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”

“弑君三十六,亡国五十二”

一部春秋就是一部战争史。在春秋三百年里,“战伐侵功不可胜数”。在战国期间战争频繁,仅大规模的战争即达222次。战国名将白起长平之战坑赵卒40万,所到之处,杀人盈城,尸骨遍野,头颅成山,血流成河。成为古今中外战争史上最残酷的杀害战俘的行为。鬼谷子的弟子孙膑和庞涓两人的私怨,使两国人民深受战火之苦。由此我们就可以想象得出当时的社会是一个什么样的世界。

孟子一针见血的指出“春秋无义战”连年的战争导致人民流离失所,在宋国甚至发生了人吃人的惨剧。

背景

面对这样的局面,圣人之心在滴血。在那个强者争霸,弱者受苦,生灵涂炭的年代里,孟子心痛得四处奔走呼唤,他在列国间疲惫地奔波,马不停蹄从一个国家奔向另一个国家宣传他的仁政主张。他想用他的仁政,开明政治,将人民从水深火热之中拯救出来。本文就是记录了他不远千里来进谏梁惠王的情况。

文中用了怎样的寓言故事?

遇旱而枯槁

遇雨而兴盛

百姓

遇暴政而痛苦

遇仁政而归之

禾苗

大水流向低处

百姓归附

讨论:本文的中心句是哪一句?

不嗜杀人者能一之

动词,统一。

翻译:不喜欢杀人的国君能统一天下。

讨论:孟子是怎样看待梁襄王的?

望之不似人君,就之不见所畏焉。

卒然问曰

缺乏威严沉着的人君气度

再读最后一段弄懂

孟子的比喻说理

讨论:孟子是怎样说明“不嗜杀人者能一之”这一道理的?

解读两个比喻本体、喻体

禾苗——百姓

雨露——恩君

人民盼望不嗜杀的君王

比

作

七八月间的旱苗盼雨

“水之就下”

形

容

天下人民归附不嗜杀者

水能载舟,亦能覆舟。

施行仁政——获得民心——统一天下

古人云,“水可载舟,亦可覆舟”,毛泽东说,“人民的力量是最强大的”。因此孟子斩钉截铁地说:“天下莫不与也”可是当时的人君是怎样的呢?“今天下之人牧未有不嗜杀人者也”为什么将统治者说成人牧呢?

答案:将人养起来,像牛羊一样,驱赶他们去干什么?征战。今天下之人牧未有不嗜杀人者也。这些君主太残暴了,好战嗜杀。

“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣”反映了孟子主张要用“仁政”来获得民心,从而统一天下的仁政思想。

本则内容

是什么?

通观全文四则:

孟子说理的方法主要是什么?

“寓言和比喻”

关于“寓言”:一般认为,寓言就是带有劝诫或讽刺性质的故事,通常是用假托的故事来说明某个道理或教训。

“故事”是“宾”,“寓意”是“主”,

如何理解全文四则中的“宾”与“主”?

写法

探究

用了哪些譬喻?

五十步笑百步——梁惠王嘲笑邻国国君

罪兵之喻

齐人乞余之喻

偷鸡贼——知错不改的宋国君臣

旱苗盼雨——人民盼不嗜杀人者

水之就下——民归之的强劲势头

“寓言”和“比喻”说理有什么好处?

使抽象的变为具体;

使深奥的变为浅显;

比直接说理更美妙、更诱人。

此外,孟子在结构故事、刻画人物、

叙述细节方面,都有相当高的造诣。

孟子采用寓言说理,使自己的思想得到了戏剧化的显示:

1、更有力地凸现了事件的本质,比如用五十步笑百步来显示魏国政治和邻国政治的差别;

2、使可鄙的更见其可鄙,比如用齐人乞讨于坟墓之间来显示追逐富贵利达者之蝇营狗苟;

3、使荒谬者更见其荒谬,比如用偷鸡者知道了自己的行为不合道义却不能停止,来显示宋国君臣知道赋税苛重不合乎道义,却要等到来年才改变措施;

4、使可向往的更可向往,比如用枯苗得到充沛的雨水而浡然复兴,来说明人君不嗜杀,百姓就争相归附等。寓言使他的文章放射出更加耀眼的光彩。

寓言说理有怎样的表达效果?

王好战

请以战喻

孟子简介

孟子,名轲,字子舆,战国时邹人。是儒家继孔子之后又一位重要的代表人物,后称为“亚圣”。

孟子生于战国诸侯混战最激烈的时期,他提出“民贵君轻”、反对“霸道”,提倡以“仁”“义”为中心的“仁政”、“王道”。他继承和发扬了孔子的思想,希望能够在诸侯中选出一位王天下的君主。

由于他的这些主张与当时激烈混战的社会状况不符,所以均未被统治者所采纳。孟子退而与弟子著书,遂成《孟子》。

孟子是一位有名的雄辩家。其门人公都子对他说:“外人皆称夫子好辩。”孟子回答说:“我岂好辩哉?不得已也!”孟子确实是为了推行自己的政治主张,对付那班见利忘义、嗜杀不仁的统治者,才施展他的辩才的。

《孟子》简介

《孟子》是先秦诸子杰出的散文著作,内容包括孟子的政治学说、政治活动、哲学思想和个性修养。《孟子》与《论语》同是语录体散文,但与《论语》相比,它篇幅较长,内容也更具体,描绘也更细致。《孟子》比喻准确形象,语言犀利酣畅,感情洋溢饱满,说理深刻透彻。

寡人之于国也

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多。何也?”孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳(yè)兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”曰:“不可。直(zhǐ)不百步耳,是亦走也。”曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。不违农时,谷不可胜食也。数(cù)罟(gǔ)不入洿(wū)池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣(yì)帛矣。鸡豚狗彘(zhì)之畜(xù),无(wú)失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣。谨庠(xiáng)序之教,申之以孝悌(tì)之义,颁(

bān)白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王(wàng)者,未之有也。狗彘食人食而不知检,涂有饿莩(piǎo)而不知发。人死,则曰:非我也,岁也。是何异于刺人而杀之,曰:非我也,兵也。王无罪岁,斯天下之民至焉。

梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣。河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内。河东凶亦然。察邻国之政,无如寡人之用心者。邻国之民不加少,寡人之民不加多。何也?”

梁惠王说:“我对于国家,(也算)是尽心啦!黄河以北遭遇荒年,就把那里的百姓迁移到黄河以东,把黄河以东的粮食运到黄河以北;黄河以东遭遇荒年也是这样。察看邻国的君主主办政事,没有像我这样用心的。但邻国的百姓并不更少,我的百姓并不更多,为什么呢?”

梁惠王:即魏惠王,名罃(

yīng

)。他在位时,把国都由安邑(故址在今山西运城西)迁到大梁(今河

南开封市),故魏国又称梁国,魏王又称梁王。

寡人:寡德之人,是古代国君对自己的谦称。

于:介词,对于。

尽心焉耳矣:真是费尽心力了。尽心,费尽心思。焉耳矣

,都是句末助词,重叠使用,增强语气。

河内:今河南境内黄河以北的地方。

凶:谷物收成不好,荒年。

于:到。

河东:山西境内黄河以东的地区为河东。

粟:谷子,脱壳后为小米,也泛指谷类。

亦然:也是这样。

察:考察。

政:当权者。

无如:没有像……。

加少:更少。加:更。古代人口少,为了增加劳力和扩充兵员,希望人口增多,以人口增多为好事。

孟子对曰:“王好战,请以战喻。填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳(yè)兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?”

曰:“不可。直(zhǐ)不百步耳,是亦走也。”

孟子回答说:“大王喜欢打仗,请允许我用打仗比喻。咚咚地击鼓进军,兵器刀锋已经相交撞击,扔掉盔甲拖着兵器逃跑。有的人跑了一百步停下,有的人跑了五十步停下。凭借自己只跑了五十步,而嘲笑他人跑了一百步,(您以为)怎么样呢?”

惠王说:“不可以。只不过没有逃跑到一百步罢了,这也同样是逃跑呀!”

对:回答。

王好战:大王喜欢打仗。好:喜欢。

请:有“请允许我”的意思。

喻:打比方,作说明。

填:拟声词,模拟鼓声。

鼓之:敲起鼓来。鼓,名词作动词,击鼓。之,没有实在意义的衬字。下文“树之”的“之”用法相同。

兵刃既接:两军的兵器已经接触,指战斗已开始。兵,兵器、武器。刃,刀、刀剑等。既:已经。接,接触、交锋。

甲:铠甲,古代的战衣,上面缀有金属片,可以保护身体。

走:跑,这里指逃跑。

或:有的人。

则:连词,那么。

何如:怎么样。

直:通“只”,只是,不过。

是:代词,这,指代上文“五十步而后止”。

曰:“王如知此,则无望民之多于邻国也。不违农时,谷不可胜食也。数(cù)罟(gǔ)不入洿(wū)池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾,王道之始也。

孟子说:“大王您既然懂得这个道理,就不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦。只要不违背农时,那粮食就吃不完;密孔的渔网不入池塘,那鱼鳖水产就吃不完;砍伐林木有定时,那木材便用不尽。粮食和鱼类吃不完,木材用无尽,这样便使老百姓能够养活家小,葬送死者而无遗憾了。老百姓养生送死没有缺憾,这正是王道的开始。”

如:如果。

则:连词,就。

无:通“毋”,不要。

望:希望。

于:比。

违:违反,耽误。这里指耽误。

时:季节。

谷:粮食的统称。

胜:完全,尽。

数罟:密网。

洿:深。

斤:锛(bēn)子,削平木料的工具。

以时:按一定的季节。

养生:供养活着的人。

丧死:为死了的人办丧事。

憾:遗憾。

王道:以仁义治天下,这是儒家的政治主张。

始:开端。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣(yì)帛矣。鸡豚狗彘(zhì)之畜(xù),无(wú)失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣。谨庠(xiáng)序之教,申之以孝悌(tì)之义,颁(

bān)白者不负戴于道路矣。

在五亩大的住宅田旁,种上桑树,上了五十岁的人就可以穿着丝绸了;鸡鸭猪狗不失时节地繁殖饲养,上了七十岁的人就可以经常吃到肉食了。一家一户所种百亩的田地不误农时得到耕种,数口之家就不会闹灾荒了。注重乡校的教育,强调孝敬长辈的道理,须发花白的老人们就不再会肩挑头顶,出现在道路上了。

五亩:先秦时五亩约合现在一亩二分多。

树:种植。

衣帛:穿上丝织品的衣服。衣,穿。

豚:小猪。

彘:猪。

畜:畜养。

无:通“毋”,不要。

失:与下文的“夺”均为“错过”意。

谨:谨慎,这里形容词作动词,指认真从事。

庠序:都指学校。商(殷)代叫序,周代叫庠。

教:教化。

申:反复陈述。

孝悌:古代尊敬父母为“孝”,敬爱兄长为“悌”。

义:道理。

颁白者不负戴于道路矣:头发花白的老人不会在路上背着或者顶着东西了。意思是,年轻人知道孝敬老人,都来代劳了。颁白,头发花白。颁:通“斑”。负,背着东西。戴,顶着东西。

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王(wàng)者,未之有也。狗彘食人食而不知检,涂有饿莩(piǎo)而不知发。人死,则曰:非我也,岁也。是何异于刺人而杀之,曰:非我也,兵也。王无罪岁,斯天下之民至焉。

年满七十岁的人能穿上丝绸、吃上鱼肉,老百姓不缺衣少食,做到了这些而不称王于天下的是决不会有的。现在,猪狗吃的是人吃的食物而不知道设法制止,路上出现饿死的人而不知道赈济饥民,人死了反而说‘与我无关,是年成不好的缘故’这和把人杀了反而说‘与我无干,是武器杀的’又有什么不同呢?大王您要能够不归罪于荒年,这样,普天下的百姓便会涌向您这儿来了。

黎民:百姓。

然而:这样(如此)却。

未之有也:宾语前置,“未有之也”。

食:动词,吃。

食:名词,食物。

检:通敛。收积、储藏的意思。

涂:通“途”,路上。

饿莩:饿死的人。

发:指打开粮仓,赈济百姓。

岁:年成。

兵:兵器。

无:通“毋”,不要。

罪:归咎,归罪。

斯:则、那么。

至:到,这里指归顺。

讨论:孟子否定了魏国及邻国之政,那么他的理想政治—“仁政”的具体内容是什么?

不违农时(农)

保护鱼类(渔)

按时砍伐(林)

不可胜食

不可胜用

鼓励养蚕(纺)

繁兴六畜(牧)

生产粮食(农)

兴办教育

保民

教民

王道

之始

王道

之成

简要分析

梁惠王自诩“尽心”,而在孟子看来,他所采用的措施,只是“爱民”的临时措施,与邻国之政实际上是五十步与百步之比。孟子认为治国的根本之道是实行“仁政”,提出不要用战争或劳役使人民耽误农时,不要乱捕鱼鳖,不要砍伐林木,让人民休养生息,有较安定的生活,这样才是“王道”的开端。

孟子长于辩论,善用譬喻,

“五十步笑百步”既表达了孟子主张王道,提倡礼乐,反对霸道,反对战争的政治理念,也体现出了孟子巧妙的论辩技巧和高超的论辩水平。文中面对“好战”的梁惠王“请以战喻”,最终提出“好战”就“无望民之多于邻国”,可谓以子之矛攻子之盾,令听者哑然失笑之余,定会沉入深省之中。梁惠王在治国方面并没有采取什么实质性的好政策,当然也就别指望达到天下归心的目标了。文中“以五十步笑百步”的比喻,一针见血地指出了梁惠王“尽心”的实质,说理形象而有说服力。

五十步笑百步

用来比喻自己跟别人有同样的缺点或错误,只是程度上轻一些,可是却讥笑别人。

通假字

1:则【无】望民之多于邻国也

。鸡豚狗彘之畜,【无】失其时。

【无】通“勿”或“毋”,不要。

2:【颁】白者不负戴于道路矣

【颁】通“斑”,花白。

3:【涂】有饿莩而不知发

【涂】通“途”,道路

。

4:【直】不百步耳

【直】通“只”只是、不过。

5:【检】狗彘食人食而不知检:【检】通“敛”,收敛,积蓄

古今异义

1.【寡人】之于国也。(古义:古代国君对自己的谦词。今义:指形单影只之人)

2.【河】内【凶】。【河】(古义:专指黄河。今义:泛指河流。

【凶】(古:谷物收成不好,荒年。今:1.指人或动物暴躁心肠狠

2.不行的,不吉祥)

3.邻国之民不【加】少。

(古义:副词,更。今义:两个或两个以上的东西或数目合在一

起:增加)

4.弃甲曳兵而【走】。(古义:逃跑。今义:行走)

5.【或】百步而后止。(古义:有的人。今义:表选择的连词,或许、也许)

6.是亦【走】也。(古义:跑,逃跑。今义:行走)

7.不违农时,【谷】不可胜食。(古义:粮食的统称。今义:谷子)

8.不违农时,谷不可【胜】食也。(古义:尽。今义:胜利)

9.斧【斤】以时入山林。(古义:斧头。今义:重量单位。)

10.是使民养生丧死无憾也。(古义:供养活着的人。今义:保养身体。)

11.非我也,【兵】也。(古义:兵器。今义:军队中最基层人员)

12.王无罪【岁】,斯天下之民至焉。(古义:年成。今义:年)

13.【斯】天下之民至焉。(古义:那么。今义:这;于是)

名词作动词:

【填然鼓之】

:

一般“鼓”是名词,在此活用为动词:打鼓,击鼓进军

【五十者可以衣帛矣】

:

一般“衣”是名词,在此活用为动词:穿

【黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也】

:

一般“王”是名词,在此活用为动词:为王、称王、统一天下,以仁德使天下百姓归顺

【王无罪岁】

:

一般“罪”是名词,在此活用为动词:归罪、归咎

【树之以桑】:

树:一般“树”是树木(名词)在此活用为动词,种树

【狗彘“食”人食而不知检】:

一般“食”是名词,在此活用为动词:吃

动词作名词:

【是使民养生丧死无憾也】

:

一般“生”是活着(动词),在此活用为名词:活着的人

一般“死”是死去(动词),在此活用为名词:死去的人

丧,为动用法,为……办丧事

形容词作动词:

【谨庠序之教】

:

一般“谨”是谨慎(形容词),在此活用为动词:认真从事

动词的使动用法:

【则移其民于河东,移其粟于河内】

:

一般“移”是移动,在此是使动用法:使……迁移

词类活用

【时】

①不违农时

名词,季节

②无失其时

名词,时机,机会

【王】

①王无罪岁

大王,名词,wáng

②然而不王者

称王,统一天下,wàng

【食】

①谷不可胜食

动词,吃

②狗彘食人食而不知检

前一个“食”为动词,吃;后一个“食”为名词,食物

【于】

①则无望民之多于邻国也

介词,比

②寡人之于国也

介词,对

③颁白者不负戴于道路矣

介词,在

④则移其民于河东

介词,到

【之】

①寡人之于国也

助词,取消句子独立性

②填然鼓之

助词,衬音,无意义

③王道之始也

助词,的

④五亩之宅

助词,的

⑤申之以孝悌之义

代词,代百姓;助词,的

【以】

①请以战喻

用

②以时入山林

按照

③申之以孝悌之义

把

【数】

①数罟不入洿池

cù

密、细密

②数口之家,可以无饥矣

几、若干

一词多义

【判断句】

1、是亦走也

这也是逃跑。

2、非我也,岁也

这不是我的过错,这是年成不好。(否定判断肯定判断)

3、非我也,兵也

这不是我杀的,这是兵器杀的。(同上)

4、是使民养生丧死无憾也。

这就是让百姓对生养死葬没什么不满

5、养生丧死无憾,王道之始也

生养死葬没什么不满,就是王道的开端。

【倒装句】

1、状语后置句(介宾短语后置):

(1)申之以孝悌之义

反复进行孝敬父母、敬爱兄长的教育

(2)颁白者不负戴于道路矣

须发花白的老人就不会头顶着或背负重物行走在路上

2、宾语前置句:

(1)未之有也

否定句中,代词宾语前置。未有之也。

(2)鸡豚狗彘之畜。

畜鸡豚狗彘

3.介词结构后置句:

(1)无望民之多于邻国也

4

、固定句式

(1)直不百步耳(“直……耳”相当于“只是……罢了”)

(2)或百步而后止,或五十步而后止(“或……或……”相当于“有的人……有的人……”)

(3)是亦走也("是......也"相当于“这也是......啊”)

特殊句式

齐人乞墦[fán,坟墓]

齐人有一妻一妾而处室者,其良人出,则必餍酒肉而后反。其妻问所与饮食者,则尽富贵也。

处室:住在一起。

良人:古时妻子对丈夫的称呼。

餍:满足、饱食。

反:通“返”。

所与饮食者:与他在一起吃喝的人。

富贵:形作名,富贵的人

齐国有一个人,家里有一妻一妾生活在一起。(她们的)丈夫出去,就一定吃饱了酒肉才回家。他妻子问他跟他一起吃喝的是些什么人,(他)就说全都是些有钱有势的人

其妻告其妾曰:“良人出,则必餍酒肉而后反;问其与饮食者,尽富贵也,而未尝有显者来,吾将瞷良人之所之也。”

其:指良人。

未尝:不曾。

显者:有名望的人。

瞷(jiàn)良人之所之:暗中看他所去的地方。瞷,窥视,暗中看。前一个“之”是助词,消独,后一个“之”是动词。所之,所去的地方。

他妻子告诉他的妾说:“丈夫出去,就一定吃饱了酒肉才回家;问他跟他一起吃喝的是些什么人,他说都是些有钱有势的人,但我们家不曾有有地位有声望的人来过,我要暗中看看他去些什么地方。”

第一段是故事的发生和发展。其中“良人出,则必餍酒肉而后反;问其与饮食者,尽富贵也”重复了一遍,为什么?

突出这一现象,显示其不同一般,令人生疑。

哪一句点出了齐人可疑的关键?

而未尝有显者来

蚤起,施从良人之所之,遍国中无与立谈者。卒之东郭墦间,之祭者乞其余;不足,又顾而之他——此其为餍足之道也。

蚤:通“早”

施(yí):通“迤”,斜行。这里指暗中跟踪

从:跟随 国中:都城内

国,国都、京城

卒:最后

之:去、往

东郭:城之东门外

墦间:坟墓间

之祭者:走向祭祀先人的人

乞其余:乞讨祭祀剩下来的酒肉

不足:不够吃,没有吃饱 顾:回过头看、环视

之他:走向其他人 其:大概

为:是

道:方法。

第二天早上起来,(妻子)就暗中跟随丈夫,整个都城里没一个人站着和他讲话的人。最后他到了东门外的墓地里,走向祭祀先人的人,向他们乞讨祭祀剩下来的酒肉;不够吃,又环顾四周,走向其他的人,这大概是他吃饱喝足的办法。

第二段是故事的高潮,揭示了齐人的本来面目。他本来是怎样的一个人?

社会地位低下,不与任何人交往,是一个不知廉耻的乞丐。

其妻归,告其妾,曰:“良人者,所仰望而终身也,今若此。”与其妾讪其良人,而相泣于中庭,而良人未之知也,施施从外来,骄其妻妾。

仰望:依靠、指望。今指敬仰而有所期望

讪(shàn):讥讽

相泣:相向涕泣,面对面哭 于中庭:在庭院中,介词结构后置

未之知:宾语前置 施施(yíyí):喜悦自得的样子 骄:轻视。

他的妻子回到家里,告诉他的妾说:“丈夫,是(我们)一生依靠的人,现在却像这样的!”(于是)跟他的妾一起大骂她们的丈夫,并且在庭院中面对面哭泣,可是丈夫并不知道这些,得意洋洋地从外面回来,傲视他的妻和妾。

第三段是故事的结局,写了哪两方面的内容?

1、妻妾的羞惭愤恨。

2、齐人恬不知耻的丑态。

如果结尾改为齐人一到家

就被妻妾揭穿真相,臭骂一顿,

这样改好不好?

不好。让齐人浑然不觉,自己蒙在鼓里却还以为别人被自己蒙在鼓里,兴冲冲地继续吹嘘夸耀,这就产生出强烈的戏剧效果,增强了讽刺性。

由君子观之,则人之所以求富贵利达者,其妻妾不羞也,而不相泣者,几希矣。

由:介词,从

之:音节助词

则:那么

之:定语后置的标志

所以……者:用来……的方法

利达:显达

希:通“稀”,少。几稀,不多,一丁点

译文:(如果)从君子的角度看,那些用来求取升官发财的方法,使他们的妻妾不感到羞耻而相对泣于中庭的人,是很少见的!

故事情节

开端:齐人对妻妾夸口

发展:妻的怀疑、妻妾的商议

追踪和真相的披露

妻妾的羞愧和哭骂

高潮和结局:

“良人”无耻得意的丑相

寓意分析

对比一:齐人自身行为的对比

妻妾面前的“骄”

对比二:

齐人与妻妾人生准则的

对比

齐人乞食不知羞耻

妻妾为丈夫行为痛哭

坟场的“乞”

“齐乞何能有妾妻?”

这是一篇讽刺性很强的寓言故事,带有浓厚的文学色彩,而文学的特征是合情未必合理。如果从理上分析,这个问题是荒谬的。但从突出主题和情节安排看,妻妾二人的互讪互助,表达效果要比一个女人自怨自艾更突出。

本则寓言主要是讽刺社会上那些用龌龊的手段谋求富贵显达的人。

齐人乞墦

指责那些不择手段

逐富贵利达的人。

邻人攘鸡

戴盈之曰:“什一,去关市之征,今兹未能,请轻之,以待来年,然后已,何如?

什一: 什分之一

去:除去,废除

征:动作名,征收的赋税

今兹:今年

轻:形容词使动,使…轻

以:表目的

已:停止

戴盈之说:“让国君实行十分之一的税率,让国君废除关卡和市场的征税,今年,请让我不能做到,请让国君减轻赋税和关市之征,来等到明年再全部废止,怎么样?”

孟子曰:“今有人日攘其邻之鸡者,或告之曰:是非君子之道!’曰:‘请损之,月攘一鸡,以待来年,然后已。’如知其非义,斯速已矣,何待来年?”

日:名作状,每天

攘:窃取,偷

或:有人

是:这

道:道义,正道

损:减少

月:名作状,每月

如:如果

其:代指国君征收苛税的办法

斯:则,就

译文:孟子说:“现在有人每天偷邻居家的一只鸡,有人告诉他说:‘这不是君子的正道!’他说:‘请让我减少偷鸡的数量,每月偷一只,来等到明年停止偷鸡。’如果你知道国君征收苛重的赋税不合道义,就应该迅速停止,为什么要等到明年呢?”

运用偷鸡者知道自己的行为不符合道义却不能停止,来讽刺宋国君臣知道赋税苛重不符合道义却要等到明年才改变,显示宋国君臣不施“仁政”,不关心民生的道理。

本则寓意

是什么?

邻人攘鸡——说明宋国大夫和国君知错不改的可笑。

枯苗遇雨复兴

孟子见梁襄王。出,

语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。“卒(cù)然问曰:‘天下恶乎定?’

“吾对曰:‘定于一。’。‘孰能一之?’“对曰:‘不嗜杀人者能一之。‘孰能与之?’

语:告诉

望:从远处看

人君:国君

就:靠近,接近

畏:使人敬畏

卒:通“猝”,突然

恶乎定:怎样安定。恶,何,哪里

定于一:安定于统一

孰:谁

嗜:爱好

与:动词,亲附

译文:孟子拜见梁襄王,出来,告诉别人说“远远看他不像个国君的样子(没有国君的威仪),接近他也看不到使人敬畏的地方。“他突然问道:‘天下怎样才能安定?’我回答说:‘天下安定在于统一天下。’‘谁能统一天下呢?’我对他说:‘不喜欢杀人的国君能统一天下。’‘谁会归附他呢?’

“对曰:‘天下莫不与也。王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁矣。天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣!其如是,孰能御之?

夫:那

槁:干枯

油然:云盛的样子

作:兴起

沛然:雨势大的样子

浡然:兴起的样子

之:语气助词无义

其:禾苗

如:像

御:抵挡

译文: “我又回答:‘天下没有不归附他的。大王您知道那禾苗生长的情况吗?七八月间(如果)发生干旱,禾苗就要枯槁了。(如果)天上乌云密布,哗啦啦地下起一场大雨,那禾苗就会茂盛地生长起来。禾苗像这样的话,谁能阻档它的生长呢?

今夫天下之人牧,未有不嗜杀人者也。如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣。诚如是也,民归之,由水之就下,沛然谁能御之?’”

夫:那

人牧:指统治百姓的国君,人君

引领:伸长脖子

而:表修饰

望:期待

诚:果真

由:通“犹”好像

沛然:气势盛大的样子

译文:现在那天下的国君,没有一个不喜欢杀人的。如果有不喜欢杀人的国君,那么天下的老百姓都会伸长脖子殷切地期待着他了。果真像这样,老百姓就归附他,就像水流向低处一样,哗啦啦的气势盛大,谁又能够阻挡他们呢?”

战国时期,诸侯们“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”

“弑君三十六,亡国五十二”

一部春秋就是一部战争史。在春秋三百年里,“战伐侵功不可胜数”。在战国期间战争频繁,仅大规模的战争即达222次。战国名将白起长平之战坑赵卒40万,所到之处,杀人盈城,尸骨遍野,头颅成山,血流成河。成为古今中外战争史上最残酷的杀害战俘的行为。鬼谷子的弟子孙膑和庞涓两人的私怨,使两国人民深受战火之苦。由此我们就可以想象得出当时的社会是一个什么样的世界。

孟子一针见血的指出“春秋无义战”连年的战争导致人民流离失所,在宋国甚至发生了人吃人的惨剧。

背景

面对这样的局面,圣人之心在滴血。在那个强者争霸,弱者受苦,生灵涂炭的年代里,孟子心痛得四处奔走呼唤,他在列国间疲惫地奔波,马不停蹄从一个国家奔向另一个国家宣传他的仁政主张。他想用他的仁政,开明政治,将人民从水深火热之中拯救出来。本文就是记录了他不远千里来进谏梁惠王的情况。

文中用了怎样的寓言故事?

遇旱而枯槁

遇雨而兴盛

百姓

遇暴政而痛苦

遇仁政而归之

禾苗

大水流向低处

百姓归附

讨论:本文的中心句是哪一句?

不嗜杀人者能一之

动词,统一。

翻译:不喜欢杀人的国君能统一天下。

讨论:孟子是怎样看待梁襄王的?

望之不似人君,就之不见所畏焉。

卒然问曰

缺乏威严沉着的人君气度

再读最后一段弄懂

孟子的比喻说理

讨论:孟子是怎样说明“不嗜杀人者能一之”这一道理的?

解读两个比喻本体、喻体

禾苗——百姓

雨露——恩君

人民盼望不嗜杀的君王

比

作

七八月间的旱苗盼雨

“水之就下”

形

容

天下人民归附不嗜杀者

水能载舟,亦能覆舟。

施行仁政——获得民心——统一天下

古人云,“水可载舟,亦可覆舟”,毛泽东说,“人民的力量是最强大的”。因此孟子斩钉截铁地说:“天下莫不与也”可是当时的人君是怎样的呢?“今天下之人牧未有不嗜杀人者也”为什么将统治者说成人牧呢?

答案:将人养起来,像牛羊一样,驱赶他们去干什么?征战。今天下之人牧未有不嗜杀人者也。这些君主太残暴了,好战嗜杀。

“如有不嗜杀人者,则天下之民皆引领而望之矣”反映了孟子主张要用“仁政”来获得民心,从而统一天下的仁政思想。

本则内容

是什么?

通观全文四则:

孟子说理的方法主要是什么?

“寓言和比喻”

关于“寓言”:一般认为,寓言就是带有劝诫或讽刺性质的故事,通常是用假托的故事来说明某个道理或教训。

“故事”是“宾”,“寓意”是“主”,

如何理解全文四则中的“宾”与“主”?

写法

探究

用了哪些譬喻?

五十步笑百步——梁惠王嘲笑邻国国君

罪兵之喻

齐人乞余之喻

偷鸡贼——知错不改的宋国君臣

旱苗盼雨——人民盼不嗜杀人者

水之就下——民归之的强劲势头

“寓言”和“比喻”说理有什么好处?

使抽象的变为具体;

使深奥的变为浅显;

比直接说理更美妙、更诱人。

此外,孟子在结构故事、刻画人物、

叙述细节方面,都有相当高的造诣。

孟子采用寓言说理,使自己的思想得到了戏剧化的显示:

1、更有力地凸现了事件的本质,比如用五十步笑百步来显示魏国政治和邻国政治的差别;

2、使可鄙的更见其可鄙,比如用齐人乞讨于坟墓之间来显示追逐富贵利达者之蝇营狗苟;

3、使荒谬者更见其荒谬,比如用偷鸡者知道了自己的行为不合道义却不能停止,来显示宋国君臣知道赋税苛重不合乎道义,却要等到来年才改变措施;

4、使可向往的更可向往,比如用枯苗得到充沛的雨水而浡然复兴,来说明人君不嗜杀,百姓就争相归附等。寓言使他的文章放射出更加耀眼的光彩。

寓言说理有怎样的表达效果?

同课章节目录