第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课件

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

历史

第11课

辽夏金元的经济与社会

目

录

壹

农业和手工业的发展

贰

商业和城市的繁荣

叁

经济重心南移

肆

社会的变化

一、农业的发展

1.原因

2.结果

(1)自东汉后期开始,江南社会经济逐步得到发展

(2)唐朝中晚期至两宋时期,南方战乱较少

(3)北方人口大批南迁,带去了先进生产技术

(1)南方农业发展速度加快,逐渐超过北方

(2)自宋代开始,经济的发展进一步向湘西以西拓展,

同时,江西、福建和两广地区也得到很大开发

一、农业和手工业的发展

3.具体表现

(1)粮食作物

特点:稻麦复种制普遍

①水稻产量跃居粮食作物首位

②长江下游和太湖流域一带成

为丰饶的粮仓,谚语称:苏

湖(常)熟,天下足

水稻:

①南方的水稻种植面积迅速增长

②北宋时将越南传入的占城稻推广到东南地区;南

方农民培育出许多优良品种

③南方水稻在宋朝政府的大力提倡下被推广到北方

占城稻

(2)经济作物

特点:在南方有很大发展

茶树:南方各地普遍种植,产茶的州县比以往有所增加

棉花:北宋至南宋初,植棉地区尚限于广东和福建;南宋后期推进到江淮、川蜀一带

辽代统治者采取赐贫农耕牛、垦荒免赋等措施,大力发展农业。

西夏河套和河西走廊地区有完善的的灌溉系统,是主要的粮食生产基地。

金统治者进入中原以后,将具有先进农业文明的汉人迁至东北各地,充实人口,开垦荒地。

元世祖对农业十分重视。中央设立负责农业和水泥机构大司农司,向全国颁布《农桑辑要》一书指导农业生产。

(西夏)其地饶五谷,尤宜稻麦。……

岁无旱涝之虞。

——《宋史》

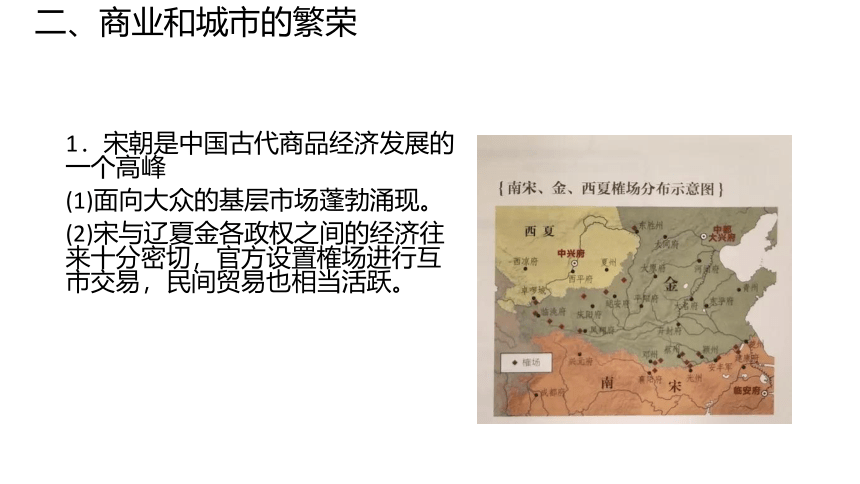

1.宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰

(1)面向大众的基层市场蓬勃涌现。

(2)宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃。

二、商业和城市的繁荣

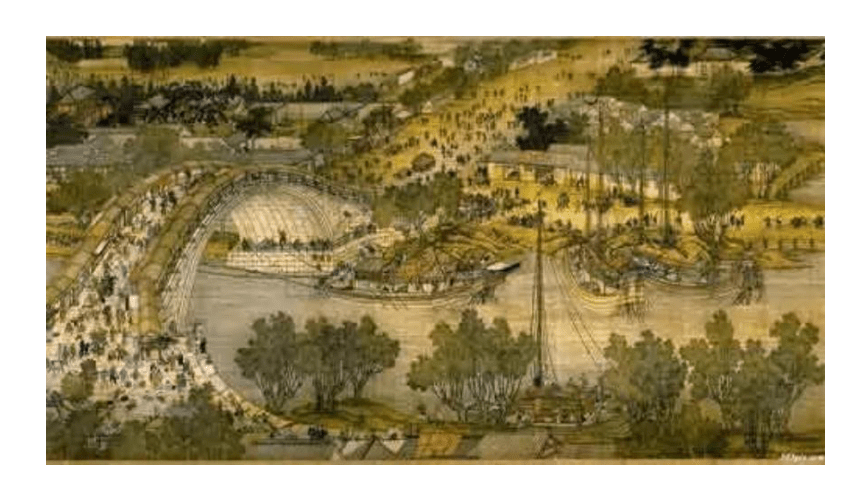

(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

2.货币需求量剧增

(1)原因:商品流通规模的扩大。

(2)表现

①北宋钱币年铸造量最多时高出唐朝10多倍,并开始出现纸币。

②元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,加上大一统带来的稳定局面和交通系统的发展,都推动了商业的发展。

交子,是世界最早使用的纸币,最早出现于四川地区,发行于北宋前期(1023年)的成都。最初的交子实际上是一种存款凭证。北宋初年,四川成都出现了为不便携带巨款的商人经营现金保管业务的“交子铺户”。存款人把现金交付给铺户,铺户把存款数额填写在用楮纸制作的纸卷上,再交还存款人,并收取一定保管费。这种临时填写存款金额的楮纸券便谓之交子。

经济重心:是指经济、技术最发达,对国家提供主要财政支持的地区。在中国古代,衡量一个地区是不是经济重心,最重要的是看该地区粮食产量和人力资源是不是在全国名列前茅,其次是看该地区手工业和商业是否发达。

基本概念

3.海外贸易繁荣

(1)外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。

(2)大型远洋海船装载丝织品、瓷器、茶叶等,远销亚非许多国家和地区,输入中国的商品则以香料、珠宝等为主。

(3)主要外贸港口有广州、泉州、明州等。

4.城市兴盛

(1)北宋东京和南宋临安人口多时均超出百万,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩。

(2)元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

三、经济重心南移

1.两宋时期

(1)自唐朝中叶以来,南方的经济实力渐渐超过北方。

(2)北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布南多北寡的格局也已定型。

(3)北宋灭亡,大批中原人口南渡,进一步奠定了南方的经济重心地位。长江下游和太湖流域一带,成为全国最重要的粮仓。

2.元朝时期

(1)元朝的南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。

(2)为将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的航线,大大缩短了航程。

(3)元朝还创造性地开辟了长途海运航线,主要任务也是运输江南的粮食。

◎元朝运河、海运路线图

3.南方经济发展带动了文化的进步

北宋时,南方人在全国统一的科举考试中优势明显,朝廷被迫采取南北分卷制度,各自分配名额,分别录取。自南宋起,江浙一带尤其成为人才集中的地区。

【历史趣闻】两宋时期的全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

◎岳麓书院

【知识梳理】

朝代

表现

特征

规律

魏晋南北朝

(永嘉南渡)

初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市

江南得到初步开发

古代中国经济重心南移,一是由北向南从黄河流域转移到长江流域和江南一带,二是由内地向沿海逐渐转移

中唐以后

(安史之乱)

南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方

南方经济总量基本持平

南宋时期

(靖康之变)

经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心

经济重心南移完成

古代中国经济重心南移的阶段(标志)和规律

【课堂探究】经济重心的南移带来了哪些影响?

(1)对我国交通贸易的影响。由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善。在南宋完成经济重心南移后,南方城市一直到现在都受益匪浅。

(2)对人口分布的影响。人口的迁移一定程度上导致了经济重心由北向南转移,而经济重心的南移又反过来促使北方人民进一步南迁。南方的人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

(3)对人才教育的影响。经济重心的南移,导致了人才教育的相应变化。

(4)对民族关系的影响。经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

知识归纳

隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门第观念仍然十分流行。

宋朝时期,科举制度比唐朝更为完善,大批出身于平民家庭的士人进入政坛,给政治增添了活力。此外,人们的婚姻择偶,也以当下政治、经济地位为重,而不再关心祖先名望。

平民社会的到来

思考:阅读教材P64-P65的问题探究部分,思考唐宋科举的变迁。

唐代科举制在公平性方面有明显缺陷,考生的个人背景可能对考试结果产生影响。宋朝科举制力图杜绝这种影响,“糊名”、“眷录”就是为此而设计的,保证单纯凭考卷决定成绩。这方面的变化,与门第观念淡化、社会流动加强的历史线索互为因果,存在密切联系。

四、社会的变化

人身束缚的松弛

1.

宋以前,社会上长期存在人身不完全自由并且受到歧视的贱民阶层,至宋朝数量显著减少;

2.

宋以前,家内服役大都用世袭奴婢承担,宋朝更多地来自雇佣;

3.

宋朝无地农民通常与地主签订契约,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。

国家对社会控制的松懈

1.

朝廷对土地买卖、典当基本不加干预,仅需办理法律手续,缴纳交易税即可;

2.

对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

社会的变化

课堂检测

1.两宋时期出现江南大量种植粟、麦、豆,江北广种水稻的现象,棉花的种植也由福建、广东推广到江淮、川蜀。这种现象说明( )

A.南稻北粟格局开始打破

B.经济重心出现北移趋势

C.南方生态环境破坏严重

D.南北农业经济交流加强

D

2.据记载:(汴京)金银彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见。这反映了( )

A.北宋东京商业规模较大

B.北宋城市突出经济职能

C.北宋时已经出现了夜市

D.北宋政府非常重视商业

A

3.“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇”,镇将只掌防戍守御。宋朝,诸镇“置于管下人烟繁盛处,设监官,管火禁或兼酒税之事”。镇的功能变化反映了

( )

A.商品经济的发展

B.坊市制度已被打破

C.地方政府权力扩大

D.边患问题得到解决

A

4.汉唐“头枕三河(黄河中下游地区),面向草原”,两宋则“头枕东南,面向海洋”。这一立国态势的转变( )

A.根源于游牧民族的衰微

B.得力于世界市场的出现

C.受制于东南部地狭人众

D.源自于社会经济的变动

D

5.从宋朝开始,科举取士不问家世,科举考试成为淡化仕途与个人家族关系的一种制度。这表明宋朝科举旨在

( )

A.扩大统治基础

B.推动文化发展

C.排除世家子弟

D.提高选官标准

A

第三单元

辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

历史

第11课

辽夏金元的经济与社会

目

录

壹

农业和手工业的发展

贰

商业和城市的繁荣

叁

经济重心南移

肆

社会的变化

一、农业的发展

1.原因

2.结果

(1)自东汉后期开始,江南社会经济逐步得到发展

(2)唐朝中晚期至两宋时期,南方战乱较少

(3)北方人口大批南迁,带去了先进生产技术

(1)南方农业发展速度加快,逐渐超过北方

(2)自宋代开始,经济的发展进一步向湘西以西拓展,

同时,江西、福建和两广地区也得到很大开发

一、农业和手工业的发展

3.具体表现

(1)粮食作物

特点:稻麦复种制普遍

①水稻产量跃居粮食作物首位

②长江下游和太湖流域一带成

为丰饶的粮仓,谚语称:苏

湖(常)熟,天下足

水稻:

①南方的水稻种植面积迅速增长

②北宋时将越南传入的占城稻推广到东南地区;南

方农民培育出许多优良品种

③南方水稻在宋朝政府的大力提倡下被推广到北方

占城稻

(2)经济作物

特点:在南方有很大发展

茶树:南方各地普遍种植,产茶的州县比以往有所增加

棉花:北宋至南宋初,植棉地区尚限于广东和福建;南宋后期推进到江淮、川蜀一带

辽代统治者采取赐贫农耕牛、垦荒免赋等措施,大力发展农业。

西夏河套和河西走廊地区有完善的的灌溉系统,是主要的粮食生产基地。

金统治者进入中原以后,将具有先进农业文明的汉人迁至东北各地,充实人口,开垦荒地。

元世祖对农业十分重视。中央设立负责农业和水泥机构大司农司,向全国颁布《农桑辑要》一书指导农业生产。

(西夏)其地饶五谷,尤宜稻麦。……

岁无旱涝之虞。

——《宋史》

1.宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰

(1)面向大众的基层市场蓬勃涌现。

(2)宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,官方设置榷场进行互市交易,民间贸易也相当活跃。

二、商业和城市的繁荣

(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

2.货币需求量剧增

(1)原因:商品流通规模的扩大。

(2)表现

①北宋钱币年铸造量最多时高出唐朝10多倍,并开始出现纸币。

②元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,加上大一统带来的稳定局面和交通系统的发展,都推动了商业的发展。

交子,是世界最早使用的纸币,最早出现于四川地区,发行于北宋前期(1023年)的成都。最初的交子实际上是一种存款凭证。北宋初年,四川成都出现了为不便携带巨款的商人经营现金保管业务的“交子铺户”。存款人把现金交付给铺户,铺户把存款数额填写在用楮纸制作的纸卷上,再交还存款人,并收取一定保管费。这种临时填写存款金额的楮纸券便谓之交子。

经济重心:是指经济、技术最发达,对国家提供主要财政支持的地区。在中国古代,衡量一个地区是不是经济重心,最重要的是看该地区粮食产量和人力资源是不是在全国名列前茅,其次是看该地区手工业和商业是否发达。

基本概念

3.海外贸易繁荣

(1)外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。

(2)大型远洋海船装载丝织品、瓷器、茶叶等,远销亚非许多国家和地区,输入中国的商品则以香料、珠宝等为主。

(3)主要外贸港口有广州、泉州、明州等。

4.城市兴盛

(1)北宋东京和南宋临安人口多时均超出百万,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩。

(2)元大都是当时北方最大的经济中心和商品集散地。

三、经济重心南移

1.两宋时期

(1)自唐朝中叶以来,南方的经济实力渐渐超过北方。

(2)北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布南多北寡的格局也已定型。

(3)北宋灭亡,大批中原人口南渡,进一步奠定了南方的经济重心地位。长江下游和太湖流域一带,成为全国最重要的粮仓。

2.元朝时期

(1)元朝的南北经济差距继续扩大,全国大部分人口和税收集中在江南。

(2)为将南方财赋顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变隋唐时迂回曲折的航线,大大缩短了航程。

(3)元朝还创造性地开辟了长途海运航线,主要任务也是运输江南的粮食。

◎元朝运河、海运路线图

3.南方经济发展带动了文化的进步

北宋时,南方人在全国统一的科举考试中优势明显,朝廷被迫采取南北分卷制度,各自分配名额,分别录取。自南宋起,江浙一带尤其成为人才集中的地区。

【历史趣闻】两宋时期的全国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ卷

北宋后期,科举考试采取南北分卷的制度,特许北方五路分别考试,单独录取,以维持南北地区间取士人数之大体均衡。明宣德年间,科举考试正式实行南北分卷录取制度:应天及苏、松诸府,浙江、江西、福建、湖广、广东归入南卷;顺天、山东、山西、河南、陕西归入北卷;一些文化较落后、士子登第困难的地区归入中卷。每录取百人,南卷取55人,北卷取35人,中卷取10人。

◎岳麓书院

【知识梳理】

朝代

表现

特征

规律

魏晋南北朝

(永嘉南渡)

初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展,出现了拥有上百万人口的大城市

江南得到初步开发

古代中国经济重心南移,一是由北向南从黄河流域转移到长江流域和江南一带,二是由内地向沿海逐渐转移

中唐以后

(安史之乱)

南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方

南方经济总量基本持平

南宋时期

(靖康之变)

经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为中国古代的经济重心

经济重心南移完成

古代中国经济重心南移的阶段(标志)和规律

【课堂探究】经济重心的南移带来了哪些影响?

(1)对我国交通贸易的影响。由于经济重心的南移,造成了南方沿海城市的迅速发展,海上交通和运输也有了很大的改善。在南宋完成经济重心南移后,南方城市一直到现在都受益匪浅。

(2)对人口分布的影响。人口的迁移一定程度上导致了经济重心由北向南转移,而经济重心的南移又反过来促使北方人民进一步南迁。南方的人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

(3)对人才教育的影响。经济重心的南移,导致了人才教育的相应变化。

(4)对民族关系的影响。经济重心的南移,使我国各民族更好地融合在一起,北方人民的南迁,使游牧民族和汉族有了更深更广泛的交流和合作,促进了民族的多样性和统一性的发展。

知识归纳

隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门第观念仍然十分流行。

宋朝时期,科举制度比唐朝更为完善,大批出身于平民家庭的士人进入政坛,给政治增添了活力。此外,人们的婚姻择偶,也以当下政治、经济地位为重,而不再关心祖先名望。

平民社会的到来

思考:阅读教材P64-P65的问题探究部分,思考唐宋科举的变迁。

唐代科举制在公平性方面有明显缺陷,考生的个人背景可能对考试结果产生影响。宋朝科举制力图杜绝这种影响,“糊名”、“眷录”就是为此而设计的,保证单纯凭考卷决定成绩。这方面的变化,与门第观念淡化、社会流动加强的历史线索互为因果,存在密切联系。

四、社会的变化

人身束缚的松弛

1.

宋以前,社会上长期存在人身不完全自由并且受到歧视的贱民阶层,至宋朝数量显著减少;

2.

宋以前,家内服役大都用世袭奴婢承担,宋朝更多地来自雇佣;

3.

宋朝无地农民通常与地主签订契约,租种土地,也较少受到契约关系以外的人身束缚。

国家对社会控制的松懈

1.

朝廷对土地买卖、典当基本不加干预,仅需办理法律手续,缴纳交易税即可;

2.

对于百姓迁移住所、更换职业,以及日常生活标准,官府的限制也比前代更为松弛。

社会的变化

课堂检测

1.两宋时期出现江南大量种植粟、麦、豆,江北广种水稻的现象,棉花的种植也由福建、广东推广到江淮、川蜀。这种现象说明( )

A.南稻北粟格局开始打破

B.经济重心出现北移趋势

C.南方生态环境破坏严重

D.南北农业经济交流加强

D

2.据记载:(汴京)金银彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见。这反映了( )

A.北宋东京商业规模较大

B.北宋城市突出经济职能

C.北宋时已经出现了夜市

D.北宋政府非常重视商业

A

3.“唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇”,镇将只掌防戍守御。宋朝,诸镇“置于管下人烟繁盛处,设监官,管火禁或兼酒税之事”。镇的功能变化反映了

( )

A.商品经济的发展

B.坊市制度已被打破

C.地方政府权力扩大

D.边患问题得到解决

A

4.汉唐“头枕三河(黄河中下游地区),面向草原”,两宋则“头枕东南,面向海洋”。这一立国态势的转变( )

A.根源于游牧民族的衰微

B.得力于世界市场的出现

C.受制于东南部地狭人众

D.源自于社会经济的变动

D

5.从宋朝开始,科举取士不问家世,科举考试成为淡化仕途与个人家族关系的一种制度。这表明宋朝科举旨在

( )

A.扩大统治基础

B.推动文化发展

C.排除世家子弟

D.提高选官标准

A

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进