4.1水循环课件(20张)

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

第一节 水循环

一、“水的行星”

二、自然界的水循环

1.水循环的概念

2.水循环的主要过程和主要环节

3.水循环的类型

三、水循环的地理意义

学习目标:

1.理解水循环的概念、主要环节以及类型。

2.能画出水循环示意图,并说明水循环的意义。

3.能运用水循环原理解释生活中的地理现象。

自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈、四大圈层中通过各个环节连续运动的过程。

1.水循环的概念

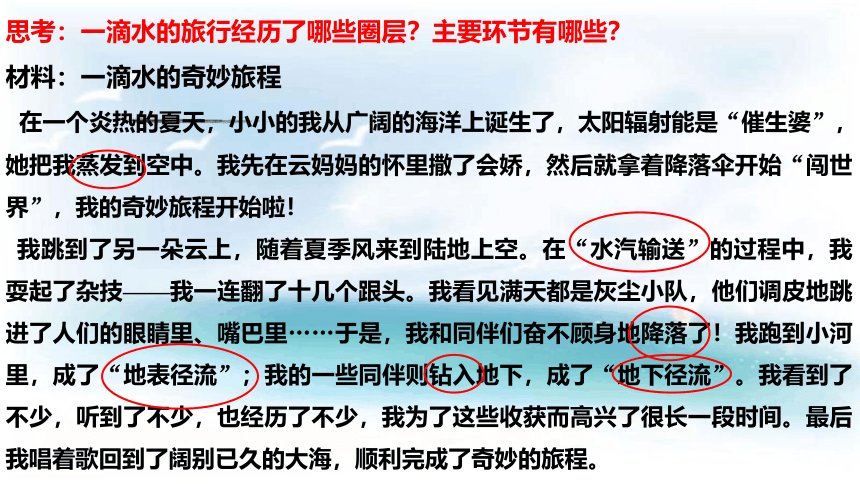

思考:一滴水的旅行经历了哪些圈层?主要环节有哪些?

材料:一滴水的奇妙旅程

在一个炎热的夏天,小小的我从广阔的海洋上诞生了,太阳辐射能是“催生婆”,她把我蒸发到空中。我先在云妈妈的怀里撒了会娇,然后就拿着降落伞开始“闯世界”,我的奇妙旅程开始啦!

我跳到了另一朵云上,随着夏季风来到陆地上空。在“水汽输送”的过程中,我耍起了杂技——我一连翻了十几个跟头。我看见满天都是灰尘小队,他们调皮地跳进了人们的眼睛里、嘴巴里……于是,我和同伴们奋不顾身地降落了!我跑到小河里,成了“地表径流”;我的一些同伴则钻入地下,成了“地下径流”。我看到了不少,听到了不少,也经历了不少,我为了这些收获而高兴了很长一段时间。最后我唱着歌回到了阔别已久的大海,顺利完成了奇妙的旅程。

按要求画出一滴水的旅行示意图

(水循环示意图)

1.用合适的简图画出陆地和海洋;

2.用箭头标出水滴旅行的路径;

3.在每个箭头上标注相应的环节名称;

4.示意图要求整洁美观。

2.主要环节----自主完成

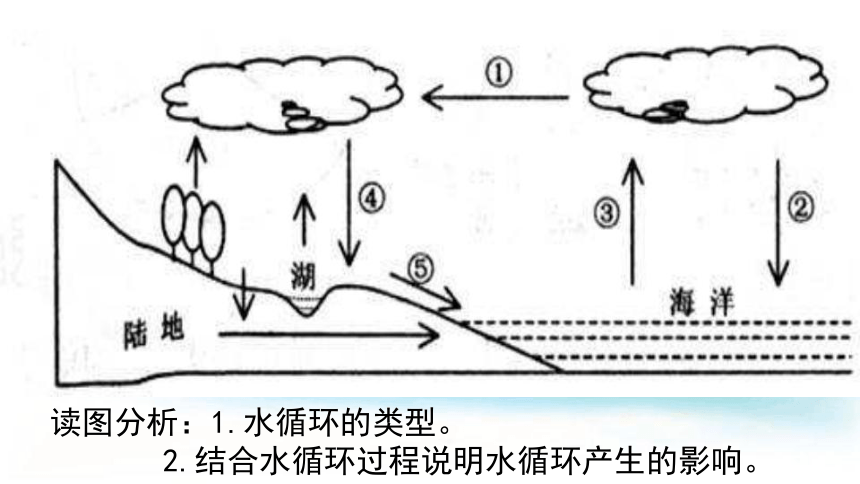

读图分析:1.水循环的类型。

2.结合水循环过程说明水循环产生的影响。

3、水循环的类型

1、海陆间循环

海陆间循环又称水的大循环,在太阳辐射能的作用下,从海陆表面蒸发的水分,上升到大气中;随着大气的运动和在一定的热力条件下,水汽凝结为液态水降落至地球表面;一部分降水可被植被拦截或被植物散发,降落到地面的水可以形成地表径流。

渗入地下的水一部分从表层壤中流和地下径流形式进入河道,成为河川径流的一部分;贮于地下的水,一部分上升至地表供蒸发,一部分向深层渗透,在一定的条件下溢出成为不同形式的泉水;地表水和返回地面的地下水,最终都流入海洋或蒸发到大气中。

3、水循环的类型

2、陆地内循环

陆地上(或一个流域内)发生的水循环是降水-地表和地下径流-蒸发的复杂过程。陆地上的大气降水、地表径流及地下径流之间的交换又称三水转化。流域径流是陆地水循环中最重要的现象之一。

3、水循环的类型

3、海上内循环

海洋面上的水蒸发成水汽,进入大气后在海洋上空凝结,形成降水又回到海洋的局部水分交换过程。

蒸发

降水

海上内循环

蒸发、蒸腾

降水

陆地内循环

蒸发

水汽输送

降水

地表径流

下渗

地下径流

海陆间循环

水循环示意图

4.水循环的地理意义

维持了全球水的动态平衡

通过吸收、转化和传输地表太阳辐射能,缓解不同纬度热量收支不平衡的矛盾

海陆间联系的主要纽带

不断塑造地表形态

生活中的地理

举例说明:人类能够干预或控制水循环的哪些环节?

探究学习

“看海”

请用水循环的原理分析雨季我国多个城市易出现“看海”现象的原因

海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,从而让水在城市中“自然循环”。

海绵城市

合作探究:分析“海绵城市”对水循环环节产生的影响?建设“海绵城市”产生的积极影响是什么?

“你从雪山走来,春潮是你的风采。你向东海奔去,惊涛是你的气概。你用甘甜的乳汁,哺育各族儿女;你用健美的臂膀,挽起高山大海。我们赞美长江,你是无穷的源泉......”节选自《长江之歌》。图5示意水循环局部。读图完成1-2题

课堂练习

1.江水“从雪山到东海”主要依靠的环节是(

)

A.

①

B.

②

C.

③

D.

④

2.假如你是太平洋中的一滴水,通过水循环到长江流域进行一次旅行。最可信的是(

)

A.

通过

①

穿越亚洲直到美洲

B.

通过②让湖泊干涸

C.

通过③穿过地壳直到地心

D.

通过④让江水更新

D

D

(高考链接)

下图所示山地为甲、乙两条河流的分水岭,由透水和不透水岩层相间构成。在生态文明建设过程中,该山地被破坏的森林植被得以恢复,随之河流径流量发生了变化,河流径流的年内波动也减缓了。据此完成6~8题。

6.森林植被遭破坏后,河流径流量年内波动强烈,是由于

(

)

A.降水更多转化为地下水

B.降水更多转化为坡面径流

C.降水变率增大

D.河道淤积

7.森林植被恢复后,该山地的

(

)

①降水量增加

②坡面径流增加

③蒸发(腾)量增加

④地下径流增加

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

B

C

8.如果降水最终主要转化为河流径流,那么森林植被恢复后,

甲、乙两条河流径流量发生的变化是

(

)

A.甲增加,乙减少,总量增加

B.甲减少,乙增加,总量增加

C.甲增加,乙减少,总量减少

D.甲减少,乙增加,总量减少

D

第一节 水循环

一、“水的行星”

二、自然界的水循环

1.水循环的概念

2.水循环的主要过程和主要环节

3.水循环的类型

三、水循环的地理意义

学习目标:

1.理解水循环的概念、主要环节以及类型。

2.能画出水循环示意图,并说明水循环的意义。

3.能运用水循环原理解释生活中的地理现象。

自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈、四大圈层中通过各个环节连续运动的过程。

1.水循环的概念

思考:一滴水的旅行经历了哪些圈层?主要环节有哪些?

材料:一滴水的奇妙旅程

在一个炎热的夏天,小小的我从广阔的海洋上诞生了,太阳辐射能是“催生婆”,她把我蒸发到空中。我先在云妈妈的怀里撒了会娇,然后就拿着降落伞开始“闯世界”,我的奇妙旅程开始啦!

我跳到了另一朵云上,随着夏季风来到陆地上空。在“水汽输送”的过程中,我耍起了杂技——我一连翻了十几个跟头。我看见满天都是灰尘小队,他们调皮地跳进了人们的眼睛里、嘴巴里……于是,我和同伴们奋不顾身地降落了!我跑到小河里,成了“地表径流”;我的一些同伴则钻入地下,成了“地下径流”。我看到了不少,听到了不少,也经历了不少,我为了这些收获而高兴了很长一段时间。最后我唱着歌回到了阔别已久的大海,顺利完成了奇妙的旅程。

按要求画出一滴水的旅行示意图

(水循环示意图)

1.用合适的简图画出陆地和海洋;

2.用箭头标出水滴旅行的路径;

3.在每个箭头上标注相应的环节名称;

4.示意图要求整洁美观。

2.主要环节----自主完成

读图分析:1.水循环的类型。

2.结合水循环过程说明水循环产生的影响。

3、水循环的类型

1、海陆间循环

海陆间循环又称水的大循环,在太阳辐射能的作用下,从海陆表面蒸发的水分,上升到大气中;随着大气的运动和在一定的热力条件下,水汽凝结为液态水降落至地球表面;一部分降水可被植被拦截或被植物散发,降落到地面的水可以形成地表径流。

渗入地下的水一部分从表层壤中流和地下径流形式进入河道,成为河川径流的一部分;贮于地下的水,一部分上升至地表供蒸发,一部分向深层渗透,在一定的条件下溢出成为不同形式的泉水;地表水和返回地面的地下水,最终都流入海洋或蒸发到大气中。

3、水循环的类型

2、陆地内循环

陆地上(或一个流域内)发生的水循环是降水-地表和地下径流-蒸发的复杂过程。陆地上的大气降水、地表径流及地下径流之间的交换又称三水转化。流域径流是陆地水循环中最重要的现象之一。

3、水循环的类型

3、海上内循环

海洋面上的水蒸发成水汽,进入大气后在海洋上空凝结,形成降水又回到海洋的局部水分交换过程。

蒸发

降水

海上内循环

蒸发、蒸腾

降水

陆地内循环

蒸发

水汽输送

降水

地表径流

下渗

地下径流

海陆间循环

水循环示意图

4.水循环的地理意义

维持了全球水的动态平衡

通过吸收、转化和传输地表太阳辐射能,缓解不同纬度热量收支不平衡的矛盾

海陆间联系的主要纽带

不断塑造地表形态

生活中的地理

举例说明:人类能够干预或控制水循环的哪些环节?

探究学习

“看海”

请用水循环的原理分析雨季我国多个城市易出现“看海”现象的原因

海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,从而让水在城市中“自然循环”。

海绵城市

合作探究:分析“海绵城市”对水循环环节产生的影响?建设“海绵城市”产生的积极影响是什么?

“你从雪山走来,春潮是你的风采。你向东海奔去,惊涛是你的气概。你用甘甜的乳汁,哺育各族儿女;你用健美的臂膀,挽起高山大海。我们赞美长江,你是无穷的源泉......”节选自《长江之歌》。图5示意水循环局部。读图完成1-2题

课堂练习

1.江水“从雪山到东海”主要依靠的环节是(

)

A.

①

B.

②

C.

③

D.

④

2.假如你是太平洋中的一滴水,通过水循环到长江流域进行一次旅行。最可信的是(

)

A.

通过

①

穿越亚洲直到美洲

B.

通过②让湖泊干涸

C.

通过③穿过地壳直到地心

D.

通过④让江水更新

D

D

(高考链接)

下图所示山地为甲、乙两条河流的分水岭,由透水和不透水岩层相间构成。在生态文明建设过程中,该山地被破坏的森林植被得以恢复,随之河流径流量发生了变化,河流径流的年内波动也减缓了。据此完成6~8题。

6.森林植被遭破坏后,河流径流量年内波动强烈,是由于

(

)

A.降水更多转化为地下水

B.降水更多转化为坡面径流

C.降水变率增大

D.河道淤积

7.森林植被恢复后,该山地的

(

)

①降水量增加

②坡面径流增加

③蒸发(腾)量增加

④地下径流增加

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

B

C

8.如果降水最终主要转化为河流径流,那么森林植被恢复后,

甲、乙两条河流径流量发生的变化是

(

)

A.甲增加,乙减少,总量增加

B.甲减少,乙增加,总量增加

C.甲增加,乙减少,总量减少

D.甲减少,乙增加,总量减少

D