2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册3.2《 县委书记的好榜样——焦裕禄》课件(49张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文选择性必修上册3.2《 县委书记的好榜样——焦裕禄》课件(49张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

《县委书记的好榜样——焦裕禄》

——穆青

冯健

周原

导入:观看下列视频

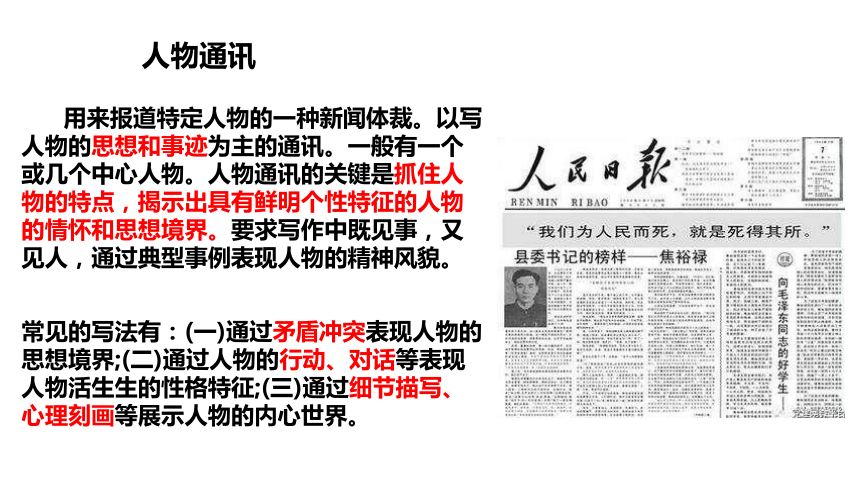

人物通讯

用来报道特定人物的一种新闻体裁。以写人物的思想和事迹为主的通讯。一般有一个或几个中心人物。人物通讯的关键是抓住人物的特点,揭示出具有鲜明个性特征的人物的情怀和思想境界。要求写作中既见事,又见人,通过典型事例表现人物的精神风貌。

常见的写法有:(一)通过矛盾冲突表现人物的思想境界;(二)通过人物的行动、对话等表现人物活生生的性格特征;(三)通过细节描写、心理刻画等展示人物的内心世界。

通讯的种类:

(1)按内容分,通讯一般分为人物通讯、事件通讯、概貌通讯、工作通讯。

(2)按形式分,通讯分为一般记事通讯、访问记(专访、人物专访)、小故事、纪实、见闻、特写、速写、侧记、散记、采访札记等。

通讯的特点:按著名记者梁衡的说法,一条消息应具有三点基本要求,一是要有一件真实的事情;二是这事件必须是新发生的,新鲜的;三是这事件要有足够的受众,有传播价值。概括起来就是真实性、时效性和受众性。这是构成消息的核心。在通讯中,这个核心亦然存在。

穆青(1921—2003),当代著名新闻记者,原名穆亚才,祖籍河南开封杞县,为了生计,举家随祖父迁到安徽蚌埠。曾担任学校进步团体“文学艺术同盟”主席,出版文艺刊物《群鸥》,用穆肃的笔名发表文章。“七七“事变爆发后,16岁的穆青到山西临汾,进了八路军学兵队学习,后留师部宣传做宣传工作。1942年8月进入党中央机关报《解放区报》从事新闻工作。9月穆青与张铁夫同志一道采写了《人们在谈说着赵占魁》《赵占魁同志》等。穆青所写的作品有:《管得宽》《一厘钱精神》《驯水记》等。

作者简介

冯健(1925—)原名樊煦义,1925年生,河南新野县人。1948年加入中国共产党。同年毕业于中央大学政治系。抗战和解放前夕他主要从事新闻宣传报道工作。建国后,历任新华通讯社开封分社、江西分社记者,新华社中南总分社、湖北分社记者、编委,新华社国内新闻编辑部副主任、副社长兼总编辑,《瞭望》周刊编委会主任委员,中国新闻学院教授。是第五届全国人大代表。撰有通讯《英勇搏斗一百天》《管得宽》等。有《冯健通讯选》。1949年后冯健被调新华社工作。1965年冬,他与穆青、周原一道赴河南兰考采访焦裕禄的事迹,写出了那篇曾经感动了亿万读者的名篇《县委书记的榜样——焦裕禄》。

作者简介

周原(1928—2011),原名乔元庆,河南省偃师县夹沟村人。周原1944年参加八路军,后因工作认真、能说能写,深受皮定均的赏识。1945年,周原加入中国共产党。1948年,周原选择了新闻工作,调入新华社任记者、高级记者、国内部机动采访室主任,写出了一大批有思想、有特色的报告文学,其作品曾多次获奖。与穆青等合写的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》使他闻名全国。

作者简介

1964年12月份,新华社为了摸清河南受灾情况,穆青派记者周原去受灾最重的豫东采风。一个偶然的机会,周原来到兰考县,了解到焦裕禄的事迹,并深为震撼,马上向穆青汇报。此前,1964年11月《人民日报》《河南日报》均已发表过新华社河南分社记者写的焦裕禄的人物通讯。穆青还是觉得有重新采访、重写的必要,并于1965年12月17日带着新华社记者周原、冯健等人抵达兰考再次深入县乡基层、群众和干部中采访,掌握了第一手真实材料。在耗时一年又两个多月采访、座谈、写稿、改稿,七易其稿后, 1966年2月7日,中央人民广播电台第一次播出,随后《县委书记的榜样——焦裕禄》感动全中国!

背景介绍

焦裕禄

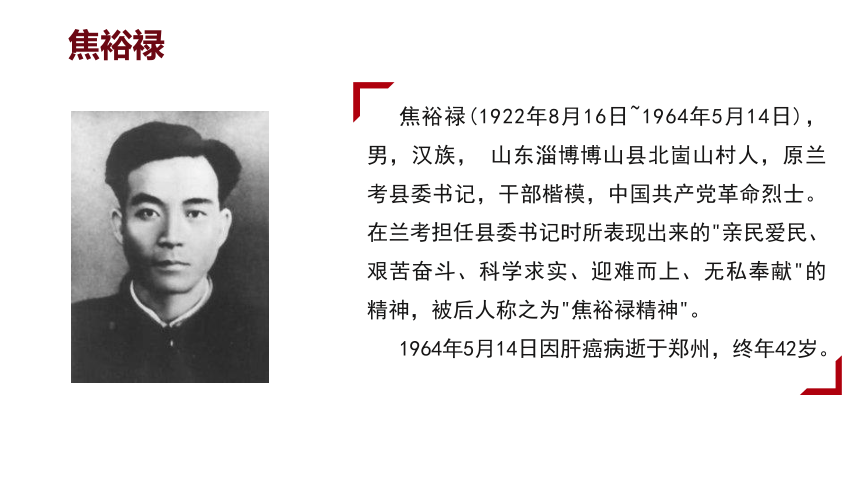

焦裕禄(1922年8月16日~1964年5月14日),

男,汉族,

山东淄博博山县北崮山村人,原兰考县委书记,干部楷模,中国共产党革命烈士。在兰考担任县委书记时所表现出来的"亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献"的精神,被后人称之为"焦裕禄精神"。

1964年5月14日因肝癌病逝于郑州,终年42岁。

焦裕禄

他被誉为“县委书记的榜样”。1966年,他被河南省人民政府追认为革命烈士。

2009年9月10日,在中央宣传部、中央组织部等11个部门联合组织的评选活动中,焦裕禄被评为"100位新中国成立以来感动中国人物"。

2019年9月25日,焦裕禄获"最美奋斗者"个人称号。

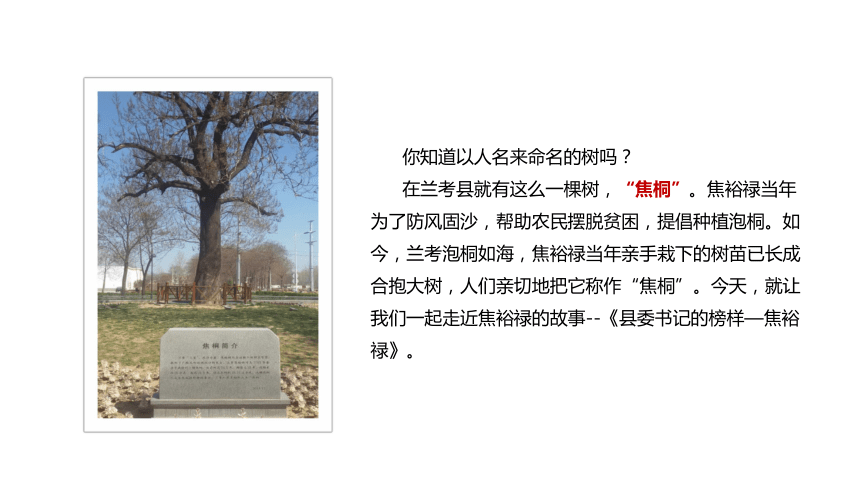

你知道以人名来命名的树吗?

在兰考县就有这么一棵树,“焦桐”。焦裕禄当年为了防风固沙,帮助农民摆脱贫困,提倡种植泡桐。如今,兰考泡桐如海,焦裕禄当年亲手栽下的树苗已长成合抱大树,人们亲切地把它称作“焦桐”。今天,就让我们一起走近焦裕禄的故事--《县委书记的榜样—焦裕禄》。

焦裕禄当年为了防风固沙,帮助农民摆脱贫困,提倡种植泡桐。如今,兰考泡桐如海,焦裕禄当年亲手栽下的树苗已长成合抱大树,人们亲切地把它称作“焦桐”。

“焦桐”

文题解读

县委书记的榜样——焦裕禄

“县委书记”是焦裕禄的身份

“榜样”是贯串全文始终的写作主旨

“焦裕禄”是这篇通讯的写作对象

由题目可知,本文是通过介绍焦裕禄的事迹,赞扬他身上所体现出来的“全心全意为人民服务”的宝贵的共产党人的精神。

兰考县位于河南省东部,省直管县,国家级扶贫开发工作重点县,西邻国家历史文化名城八朝古都开封,东连豫东重镇——国家综合交通枢纽商丘,北临菏泽,是通往鲁西南的重要门户,耕地面积95万亩。兰考是县委书记的榜样——焦裕禄同志生前战斗过并为之献身的地方,是焦裕禄精神的发祥地。

一九六二年冬,焦裕禄受党的委派来到了兰考,当时,正是中国国民经济处于暂时困难时期,兰考的风沙、内涝、盐碱等自然灾害很严重,农业产量很低,群众生活很苦,焦裕禄同志以高度的革命精神,对于部和群众进行思想教育、阶级教育和革命传统教育,激起县委领导班子和人民群众抗灾自救的斗志,掀起了挖河排涝、封闭沙丘、根治盐碱的除“三害”斗争高潮。

初读文本

1962年冬,焦裕禄来到兰考,兰考遭遇严重的灾荒,全县的粮食产量下降到历史的最低水平。在除“三害”的斗争中,为了取得经验,焦裕禄同志亲自率领干部、群众进行了小面积翻淤压沙、翻淤压碱、封闭沙丘试验。然后以点带面,全面铺开,总结出了整治三害的具体策略,探索出了大规模栽种泡桐的办法。

初读文本

引子:焦裕禄来到兰考的背景,初到兰考的作为

背景:1962年冬天,正是豫东兰考县遭受内涝、风沙、盐碱三害最严重的时刻。这一年,春天风沙打毁了20万亩麦子,秋天淹坏了30多万亩庄稼,盐碱地上有10万亩禾苗碱死,全县的粮食产量下降到了历年的最低水平。

初到兰考的作为:他到灾情最重的公社和大队去了。他到贫下中农的草屋里,到饲养棚里,到田边地头,去了解情况,观察灾情去了。他从这个大队到那个大队,他一路走,一路和同行的干部谈论。见到沙丘,他说:“栽上树,岂不是成了一片好绿林!”见到涝洼窝,他说:“这里可以栽苇、种蒲、养鱼。”见到碱地,他说:“治住它,把一片白变成一片青!”转了一圈回到县委,他向大家说:“兰考是个大有作为的地方,问题是要干,要革命。兰考是灾区,穷,困难多,但灾区有个好处,它能锻炼人的革命意志,培养人的革命品格。革命者要在困难面前逞英雄。”

初读文本

焦裕禄在田间工作

焦裕禄了解灾区情况

1959年,焦裕禄与一金工车间的部分工友合影留念

(前排左四为焦裕禄)

初读文本

“三害”

风沙

内涝

盐碱

盐碱地种庄稼,十年九不收

民国31(1942)年:

“大旱,赤地千里,土地荒芜,作物枯败,兰封出外逃荒七万余人,河南三百万人在灾荒中丧命。”

自咸丰五年(1855年)到上个世纪六十年代,一百多年,有63座村庄被黄沙埋掉。《兰考县志》

“旧时兰考,久无故地,洪水一来,县官就会拎着大印到处逃避,跑到那里,那里就是县衙。”《兰考县志》

焦裕禄带领兰考人民挖泥压流沙

焦裕禄组织抗灾

焦裕禄生前宿舍

焦裕禄的部分遗物

兰考焦裕禄纪念园

焦裕禄同志纪念馆

阅读全文,注意字词,完成表格,梳理结构。

明确字音

盐碱(jiǎn)

鲜血(xuè)

抡着(lūn)

淤塞(yū

sè)

跋涉(bá

shè)

部署(shǔ)

颤抖(chàn)

噙着(qín)

巍然(wēi)

解释词语

来龙去脉:本指山脉的走势和去向。现比喻一件事的前因后果。

不辞劳苦:不逃避劳累辛苦,形容人不怕吃苦,毅力强。

白帐子猛雨:雨下得又密又猛,好像天地间挂了白色的帐子。

滔滔不绝:像流水那样毫不间断。指话很多,说起来没个完。

神情自若:指神情态度十分自然,神情态度仍和原来一样。

泣不成声:哭得噎住了,出不来声音。形容非常伤心。

小标题

典型事例

“吃别人嚼过的馍没味道”

(1)

当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前

(2)

他心里装着全体人民,唯独没有他自己

忍受肝病痛苦,坚持除“三害”斗争

“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好!”

(3)

他没有死,他还活着

焦裕禄精神的影响

《县委书记的榜样——焦裕禄》作为一篇新闻人物通讯,特别注意选取典型材料,通过典型事例表现人物。请通读全文,补全下表。

实地调查兰考“三害”

风雪天送粮

因肝癌住院,依旧心念兰考人民

小标题

品质

别人嚼过的馍没味道

当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前

他心里装着全体人民

,唯独没有他自己

活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好

他没有死,他还活着

亲临一线,身先士卒

肉体虽死,精神永存

鞠躬尽瘁,死而后已

热爱群众,无私奉献

心系群众,忘我工作

概括文章中体现的焦裕禄同志的品质

请分析利用小标题的形式组织典型材料的作用。

①以小标题的形式将焦裕禄在兰考的典型事迹组合起来,以时间为线索进行安排,使各部分之间衔接自然,逻辑清晰。

②每个小标题所代表的部分都围绕一个核心主题,都能彰显焦裕禄精神品质的一个侧面,而加起来则形成了一个立体的焦裕禄。(结合1~2个小标题,进行分析。)

第一部分(第1—7段)具体介绍了兰考县的灾情,以及焦裕禄的到来。

第三部分(第17—27段)焦裕禄处理灾情的具体工作。

理清文章结构层次

第二部分(第8—16段)焦裕禄率领的调查队经历的艰辛和取得的成就。

第五部分(第37—62段),焦裕禄病危、临终前对兰考县的牵挂以及他的离世。

第四部分(第28—36段)焦裕禄一心为民,不顾自我,忍着病痛开会、工作,最终因病情加重,离开了他心心念念的兰考县。

第六部分(第63—71段),写兰考人民对焦裕禄的悼念以及兰考人民发扬焦裕禄精神,完成了焦裕禄的遗志。

内容概括

本文通过讲述焦裕禄到兰考县任县委书记以来,不顾身体健康,与自然灾害顽强抗争,与百姓同甘共苦、舍身忘我工作的先进事迹,塑造了一个优秀的共产党员的光辉形象,铸就了亲民爱民、艰苦奋斗、求真务实、迎难而上以及无私奉献的焦裕禄精神。同时,也点出了这种精神的价值及其影响。

文本分析

第一节:焦裕禄身先士卒,带领县委班子深入一线进行细致地调查研究

如何理解“吃别人嚼过的馍没味道”。

比喻凡事跟在别人后边学样,不如自己去开拓创新。

焦裕禄一到兰考县就决定要把兰考县1800平方公里土地上的自然情况摸透,亲自去掂一掂兰考的“三害”究竟有多大分量。在实地调研时,焦裕禄不顾环境的险恶,亲自去查风口、探流沙,掌握了大量一手的资料。

第二节:兰考县遭遇洪灾,焦裕禄同志带领兰考人民全力救灾

为什么要插入焦裕禄看望老人这样一个故事?

反映焦裕禄深入群众,关心群众的宝贵品质。同时也表明人民群众对新中国的拥护和爱戴。通过这个故事,深化了文章的情感,突出党员干部与人民群众之间密切的联系。

第三节:焦裕禄身患肝癌,但心中只有人民,不顾自身

在描写焦裕禄同志和肝癌斗争时,文章都运用了哪些表现手法?

动作描写。语言描写。

神态描写。细节描写。

心理描写。侧面描写。

第四节:焦裕禄因肝癌住院,即使在病中依旧没有忘记关心兰考县的人民

如何理解细节:他死后,人们在他病榻的枕下,发现了一本《毛泽东选集》,一本《论共产党员的修养》。

表面上是写焦裕禄的“遗产”,实际上是通过两本书反映焦裕禄可贵的品质。正是在《毛泽东选集》和《论共产党员的修养》这两本书的指引下,焦裕禄不顾自身,无私奉献。这正是毛泽东思想的具体化表现,也是一个优秀共产党员的修养。焦裕禄同志的所作所为,很好的诠释了毛泽东思想,很好的诠释了一个共产党员应该具备的修养。

第五节:焦裕禄的精神永远流传,带给人民无穷的精神力量

“他还活着”有几层含义?

焦裕禄虽然去世了,但他在兰考土地上播下的自力更生的革命种子,正在发芽成长,他带给兰考人民的毛泽东思想的红灯,愈来愈发出耀眼的光芒。

焦裕禄同志一心为公、无私奉献的精神永远活在人民心中,人们以焦裕禄同志为榜样,不断开创新的奇迹。

语言品析

(一)导语部分:他说:“栽上树,岂不是成了一片好绿林!”见到涝洼窝,他说:“这里可以栽苇、种蒲、养鱼。”见到碱地,他说:“治住它,把片白变成一片青!”

当时是兰考县内涝、风沙、盐碱三害最严重的时刻,他的语言表现出了一个共产党员、县委书记不怕困难,迎难而上的精神。为兰考百姓打下一针强心剂!

(二)吃别人嚼过的馍没味道:许多同志担心他在大风大雨中奔波,会加剧病情的发展,劝他不要参加,但他毫不犹豫地拒绝了同志们的劝告,他说:“吃别人嚼过的馍没味道。”

体现出焦裕禄身先士卒、敢为人先、事必躬亲的精神。

(三)当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前:这里住的是一双无依无靠的老人。

老大爷有病躺在床上,老大娘是个瞎子。焦裕禄一进屋,就坐在老人的床头问寒问饥。

老大爷问他是谁,他说:“我是您的儿子。”老人问他大雪天来干啥,他说:“毛主席叫我来看望您老人家。”

反映焦裕禄深入群众,关心群众的宝贵品质。同时也表明人民群众对新中国的拥护和爱戴。通过这个故事,深化了文章的情感,突出党员干部与人民群众之间密切的联系。

写出了焦裕禄的固执与执拗的性格,表现了他高度的责任心和敬业精神,以及无私奉献的高贵品格。

(四)他心里装着全体人民,唯独没有他自己:焦裕禄到地委开会,地委负责同志劝他住院治疗,他说:“开会要安排一年的工作,离不开!”没有住。……他笑着说:“病是个欺软怕硬的东西,你压住他,他就不欺住你了。”

这里体现了焦裕禄心系百姓、心系民生的奉献精神,以及不忘初心的使命担当。

(五)活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好!:隔了一会儿,焦裕禄从怀里掏出-张自己的照片,颤颤地交给张钦礼,然后说道:“钦礼同志,现在有句话我不能不向你说了,回去对同志们说,我不行了,你们要领导兰考人民坚决地斗争下去。党相信我们,派我们去领导,我们是有信心的。我们是灾区,我死了,不要多花钱。我死后只有一个要求,要求组织上把我运回兰考,埋在沙堆上,活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好!”

通过百姓的语言,侧面写出了焦裕禄的精神品质的高贵。

(六)他没有死,他还活着:人们一个个含着泪站在他的坟前,一位老贫农泣不成声地说出了36万兰考人的心声:

“我们的好书记,你是活活地为俺兰考人民,硬给累死的呀。困难的时候你为俺贫农操心,跟着俺们受罪,现在,俺们好过了,全兰考翻身了,你却一个人在这里……”

①语言铿锵有力。如:要制服“三害”,要把它们从兰考土地上像送瘟神一样驱走,必须进行大量艰苦细致的工作,付出高昂的代价。

“必须”道出了送之“坚决”。

②形象生动,细腻准确。如:“一粒粒黄豆大的冷汗珠时时从他的额头上浸出来”的“浸”和“焦裕禄从怀里掏出一张自己的照片”的“掏”。

③语言巧用口语和俗语,通俗易懂。如“闭眼睛捉麻雀”“瞎子摸鱼”和“大家心里热乎乎的”等。

④刻画真实,饱含情感。如:“赵文选呆了一下,突然放声痛哭起来”,“张钦礼迟迟没有回答。”

总结本文的语言特点

深入探究

这篇文章有哪些特色?

(一)小标题的结构,体现布局谋篇的精细、巧妙。全文按人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。“吃别人嚼过的馍没味道”(亲临一线,身先士卒的精神)——“当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前”(心系群众,忘我工作)——“他心里装着全体人民,唯独没有他自己”(热爱群众,无私奉献)——“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好”(鞠躬尽瘁,死而后已)——“他没有死,他还活着”(肉体虽死,精神永存)。

(二)表达方式上,记叙为主,夹以描写、议论、说明。全文的主线是记叙焦裕禄同志从到达兰考后忘我工作,带领群众治理土地的感人事迹,同时夹杂着描写、议论,将焦裕禄同志的精神生动的刻画了出来。

(三)运用大量生动具体的例子,生动表明焦裕禄的可贵品质。 在全文的描写中,每一节都举了很多生动形象的例子,表现出焦裕禄可贵的品质。

拓展延伸

通过这篇通讯,尝试归纳焦裕禄精神,你有什么启发?

“焦裕禄精神”是一种向焦裕禄同志学习的精神,被习近平概括为“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”。对焦裕禄同志,总书记一直十分崇敬,视为人生榜样。

习近平这样评价焦裕禄同志的精神:“无论过去、现在还是将来,都永远是亿万人们心中一座永不磨灭的丰碑,永远是鼓舞我们艰苦奋斗、执政为民的强大思想动力,永远是激励我们求真务实、开拓进取的宝贵精神财富,永远不会过时。”

习近平书记曾多次考查兰考,专程拜谒焦陵。在全县干部群众座谈会上,他把焦裕禄精神概括为“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”。

焦裕禄精神

习近平

魂飞万里,盼归来,此水此山此地。百姓谁不爱好官?把泪焦桐成雨。生也沙丘,死也沙丘,父老生死系。暮雪朝霜,毋改英雄意气!

依然月明如昔,思君夜夜,肝胆长如洗。路漫漫其修远矣,两袖清风来去。为官一任,造福一方,遂了平生意。绿我涓滴,会它千顷澄碧。

念奴娇·追思焦裕禄

《县委书记的好榜样——焦裕禄》

——穆青

冯健

周原

导入:观看下列视频

人物通讯

用来报道特定人物的一种新闻体裁。以写人物的思想和事迹为主的通讯。一般有一个或几个中心人物。人物通讯的关键是抓住人物的特点,揭示出具有鲜明个性特征的人物的情怀和思想境界。要求写作中既见事,又见人,通过典型事例表现人物的精神风貌。

常见的写法有:(一)通过矛盾冲突表现人物的思想境界;(二)通过人物的行动、对话等表现人物活生生的性格特征;(三)通过细节描写、心理刻画等展示人物的内心世界。

通讯的种类:

(1)按内容分,通讯一般分为人物通讯、事件通讯、概貌通讯、工作通讯。

(2)按形式分,通讯分为一般记事通讯、访问记(专访、人物专访)、小故事、纪实、见闻、特写、速写、侧记、散记、采访札记等。

通讯的特点:按著名记者梁衡的说法,一条消息应具有三点基本要求,一是要有一件真实的事情;二是这事件必须是新发生的,新鲜的;三是这事件要有足够的受众,有传播价值。概括起来就是真实性、时效性和受众性。这是构成消息的核心。在通讯中,这个核心亦然存在。

穆青(1921—2003),当代著名新闻记者,原名穆亚才,祖籍河南开封杞县,为了生计,举家随祖父迁到安徽蚌埠。曾担任学校进步团体“文学艺术同盟”主席,出版文艺刊物《群鸥》,用穆肃的笔名发表文章。“七七“事变爆发后,16岁的穆青到山西临汾,进了八路军学兵队学习,后留师部宣传做宣传工作。1942年8月进入党中央机关报《解放区报》从事新闻工作。9月穆青与张铁夫同志一道采写了《人们在谈说着赵占魁》《赵占魁同志》等。穆青所写的作品有:《管得宽》《一厘钱精神》《驯水记》等。

作者简介

冯健(1925—)原名樊煦义,1925年生,河南新野县人。1948年加入中国共产党。同年毕业于中央大学政治系。抗战和解放前夕他主要从事新闻宣传报道工作。建国后,历任新华通讯社开封分社、江西分社记者,新华社中南总分社、湖北分社记者、编委,新华社国内新闻编辑部副主任、副社长兼总编辑,《瞭望》周刊编委会主任委员,中国新闻学院教授。是第五届全国人大代表。撰有通讯《英勇搏斗一百天》《管得宽》等。有《冯健通讯选》。1949年后冯健被调新华社工作。1965年冬,他与穆青、周原一道赴河南兰考采访焦裕禄的事迹,写出了那篇曾经感动了亿万读者的名篇《县委书记的榜样——焦裕禄》。

作者简介

周原(1928—2011),原名乔元庆,河南省偃师县夹沟村人。周原1944年参加八路军,后因工作认真、能说能写,深受皮定均的赏识。1945年,周原加入中国共产党。1948年,周原选择了新闻工作,调入新华社任记者、高级记者、国内部机动采访室主任,写出了一大批有思想、有特色的报告文学,其作品曾多次获奖。与穆青等合写的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》使他闻名全国。

作者简介

1964年12月份,新华社为了摸清河南受灾情况,穆青派记者周原去受灾最重的豫东采风。一个偶然的机会,周原来到兰考县,了解到焦裕禄的事迹,并深为震撼,马上向穆青汇报。此前,1964年11月《人民日报》《河南日报》均已发表过新华社河南分社记者写的焦裕禄的人物通讯。穆青还是觉得有重新采访、重写的必要,并于1965年12月17日带着新华社记者周原、冯健等人抵达兰考再次深入县乡基层、群众和干部中采访,掌握了第一手真实材料。在耗时一年又两个多月采访、座谈、写稿、改稿,七易其稿后, 1966年2月7日,中央人民广播电台第一次播出,随后《县委书记的榜样——焦裕禄》感动全中国!

背景介绍

焦裕禄

焦裕禄(1922年8月16日~1964年5月14日),

男,汉族,

山东淄博博山县北崮山村人,原兰考县委书记,干部楷模,中国共产党革命烈士。在兰考担任县委书记时所表现出来的"亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献"的精神,被后人称之为"焦裕禄精神"。

1964年5月14日因肝癌病逝于郑州,终年42岁。

焦裕禄

他被誉为“县委书记的榜样”。1966年,他被河南省人民政府追认为革命烈士。

2009年9月10日,在中央宣传部、中央组织部等11个部门联合组织的评选活动中,焦裕禄被评为"100位新中国成立以来感动中国人物"。

2019年9月25日,焦裕禄获"最美奋斗者"个人称号。

你知道以人名来命名的树吗?

在兰考县就有这么一棵树,“焦桐”。焦裕禄当年为了防风固沙,帮助农民摆脱贫困,提倡种植泡桐。如今,兰考泡桐如海,焦裕禄当年亲手栽下的树苗已长成合抱大树,人们亲切地把它称作“焦桐”。今天,就让我们一起走近焦裕禄的故事--《县委书记的榜样—焦裕禄》。

焦裕禄当年为了防风固沙,帮助农民摆脱贫困,提倡种植泡桐。如今,兰考泡桐如海,焦裕禄当年亲手栽下的树苗已长成合抱大树,人们亲切地把它称作“焦桐”。

“焦桐”

文题解读

县委书记的榜样——焦裕禄

“县委书记”是焦裕禄的身份

“榜样”是贯串全文始终的写作主旨

“焦裕禄”是这篇通讯的写作对象

由题目可知,本文是通过介绍焦裕禄的事迹,赞扬他身上所体现出来的“全心全意为人民服务”的宝贵的共产党人的精神。

兰考县位于河南省东部,省直管县,国家级扶贫开发工作重点县,西邻国家历史文化名城八朝古都开封,东连豫东重镇——国家综合交通枢纽商丘,北临菏泽,是通往鲁西南的重要门户,耕地面积95万亩。兰考是县委书记的榜样——焦裕禄同志生前战斗过并为之献身的地方,是焦裕禄精神的发祥地。

一九六二年冬,焦裕禄受党的委派来到了兰考,当时,正是中国国民经济处于暂时困难时期,兰考的风沙、内涝、盐碱等自然灾害很严重,农业产量很低,群众生活很苦,焦裕禄同志以高度的革命精神,对于部和群众进行思想教育、阶级教育和革命传统教育,激起县委领导班子和人民群众抗灾自救的斗志,掀起了挖河排涝、封闭沙丘、根治盐碱的除“三害”斗争高潮。

初读文本

1962年冬,焦裕禄来到兰考,兰考遭遇严重的灾荒,全县的粮食产量下降到历史的最低水平。在除“三害”的斗争中,为了取得经验,焦裕禄同志亲自率领干部、群众进行了小面积翻淤压沙、翻淤压碱、封闭沙丘试验。然后以点带面,全面铺开,总结出了整治三害的具体策略,探索出了大规模栽种泡桐的办法。

初读文本

引子:焦裕禄来到兰考的背景,初到兰考的作为

背景:1962年冬天,正是豫东兰考县遭受内涝、风沙、盐碱三害最严重的时刻。这一年,春天风沙打毁了20万亩麦子,秋天淹坏了30多万亩庄稼,盐碱地上有10万亩禾苗碱死,全县的粮食产量下降到了历年的最低水平。

初到兰考的作为:他到灾情最重的公社和大队去了。他到贫下中农的草屋里,到饲养棚里,到田边地头,去了解情况,观察灾情去了。他从这个大队到那个大队,他一路走,一路和同行的干部谈论。见到沙丘,他说:“栽上树,岂不是成了一片好绿林!”见到涝洼窝,他说:“这里可以栽苇、种蒲、养鱼。”见到碱地,他说:“治住它,把一片白变成一片青!”转了一圈回到县委,他向大家说:“兰考是个大有作为的地方,问题是要干,要革命。兰考是灾区,穷,困难多,但灾区有个好处,它能锻炼人的革命意志,培养人的革命品格。革命者要在困难面前逞英雄。”

初读文本

焦裕禄在田间工作

焦裕禄了解灾区情况

1959年,焦裕禄与一金工车间的部分工友合影留念

(前排左四为焦裕禄)

初读文本

“三害”

风沙

内涝

盐碱

盐碱地种庄稼,十年九不收

民国31(1942)年:

“大旱,赤地千里,土地荒芜,作物枯败,兰封出外逃荒七万余人,河南三百万人在灾荒中丧命。”

自咸丰五年(1855年)到上个世纪六十年代,一百多年,有63座村庄被黄沙埋掉。《兰考县志》

“旧时兰考,久无故地,洪水一来,县官就会拎着大印到处逃避,跑到那里,那里就是县衙。”《兰考县志》

焦裕禄带领兰考人民挖泥压流沙

焦裕禄组织抗灾

焦裕禄生前宿舍

焦裕禄的部分遗物

兰考焦裕禄纪念园

焦裕禄同志纪念馆

阅读全文,注意字词,完成表格,梳理结构。

明确字音

盐碱(jiǎn)

鲜血(xuè)

抡着(lūn)

淤塞(yū

sè)

跋涉(bá

shè)

部署(shǔ)

颤抖(chàn)

噙着(qín)

巍然(wēi)

解释词语

来龙去脉:本指山脉的走势和去向。现比喻一件事的前因后果。

不辞劳苦:不逃避劳累辛苦,形容人不怕吃苦,毅力强。

白帐子猛雨:雨下得又密又猛,好像天地间挂了白色的帐子。

滔滔不绝:像流水那样毫不间断。指话很多,说起来没个完。

神情自若:指神情态度十分自然,神情态度仍和原来一样。

泣不成声:哭得噎住了,出不来声音。形容非常伤心。

小标题

典型事例

“吃别人嚼过的馍没味道”

(1)

当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前

(2)

他心里装着全体人民,唯独没有他自己

忍受肝病痛苦,坚持除“三害”斗争

“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好!”

(3)

他没有死,他还活着

焦裕禄精神的影响

《县委书记的榜样——焦裕禄》作为一篇新闻人物通讯,特别注意选取典型材料,通过典型事例表现人物。请通读全文,补全下表。

实地调查兰考“三害”

风雪天送粮

因肝癌住院,依旧心念兰考人民

小标题

品质

别人嚼过的馍没味道

当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前

他心里装着全体人民

,唯独没有他自己

活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好

他没有死,他还活着

亲临一线,身先士卒

肉体虽死,精神永存

鞠躬尽瘁,死而后已

热爱群众,无私奉献

心系群众,忘我工作

概括文章中体现的焦裕禄同志的品质

请分析利用小标题的形式组织典型材料的作用。

①以小标题的形式将焦裕禄在兰考的典型事迹组合起来,以时间为线索进行安排,使各部分之间衔接自然,逻辑清晰。

②每个小标题所代表的部分都围绕一个核心主题,都能彰显焦裕禄精神品质的一个侧面,而加起来则形成了一个立体的焦裕禄。(结合1~2个小标题,进行分析。)

第一部分(第1—7段)具体介绍了兰考县的灾情,以及焦裕禄的到来。

第三部分(第17—27段)焦裕禄处理灾情的具体工作。

理清文章结构层次

第二部分(第8—16段)焦裕禄率领的调查队经历的艰辛和取得的成就。

第五部分(第37—62段),焦裕禄病危、临终前对兰考县的牵挂以及他的离世。

第四部分(第28—36段)焦裕禄一心为民,不顾自我,忍着病痛开会、工作,最终因病情加重,离开了他心心念念的兰考县。

第六部分(第63—71段),写兰考人民对焦裕禄的悼念以及兰考人民发扬焦裕禄精神,完成了焦裕禄的遗志。

内容概括

本文通过讲述焦裕禄到兰考县任县委书记以来,不顾身体健康,与自然灾害顽强抗争,与百姓同甘共苦、舍身忘我工作的先进事迹,塑造了一个优秀的共产党员的光辉形象,铸就了亲民爱民、艰苦奋斗、求真务实、迎难而上以及无私奉献的焦裕禄精神。同时,也点出了这种精神的价值及其影响。

文本分析

第一节:焦裕禄身先士卒,带领县委班子深入一线进行细致地调查研究

如何理解“吃别人嚼过的馍没味道”。

比喻凡事跟在别人后边学样,不如自己去开拓创新。

焦裕禄一到兰考县就决定要把兰考县1800平方公里土地上的自然情况摸透,亲自去掂一掂兰考的“三害”究竟有多大分量。在实地调研时,焦裕禄不顾环境的险恶,亲自去查风口、探流沙,掌握了大量一手的资料。

第二节:兰考县遭遇洪灾,焦裕禄同志带领兰考人民全力救灾

为什么要插入焦裕禄看望老人这样一个故事?

反映焦裕禄深入群众,关心群众的宝贵品质。同时也表明人民群众对新中国的拥护和爱戴。通过这个故事,深化了文章的情感,突出党员干部与人民群众之间密切的联系。

第三节:焦裕禄身患肝癌,但心中只有人民,不顾自身

在描写焦裕禄同志和肝癌斗争时,文章都运用了哪些表现手法?

动作描写。语言描写。

神态描写。细节描写。

心理描写。侧面描写。

第四节:焦裕禄因肝癌住院,即使在病中依旧没有忘记关心兰考县的人民

如何理解细节:他死后,人们在他病榻的枕下,发现了一本《毛泽东选集》,一本《论共产党员的修养》。

表面上是写焦裕禄的“遗产”,实际上是通过两本书反映焦裕禄可贵的品质。正是在《毛泽东选集》和《论共产党员的修养》这两本书的指引下,焦裕禄不顾自身,无私奉献。这正是毛泽东思想的具体化表现,也是一个优秀共产党员的修养。焦裕禄同志的所作所为,很好的诠释了毛泽东思想,很好的诠释了一个共产党员应该具备的修养。

第五节:焦裕禄的精神永远流传,带给人民无穷的精神力量

“他还活着”有几层含义?

焦裕禄虽然去世了,但他在兰考土地上播下的自力更生的革命种子,正在发芽成长,他带给兰考人民的毛泽东思想的红灯,愈来愈发出耀眼的光芒。

焦裕禄同志一心为公、无私奉献的精神永远活在人民心中,人们以焦裕禄同志为榜样,不断开创新的奇迹。

语言品析

(一)导语部分:他说:“栽上树,岂不是成了一片好绿林!”见到涝洼窝,他说:“这里可以栽苇、种蒲、养鱼。”见到碱地,他说:“治住它,把片白变成一片青!”

当时是兰考县内涝、风沙、盐碱三害最严重的时刻,他的语言表现出了一个共产党员、县委书记不怕困难,迎难而上的精神。为兰考百姓打下一针强心剂!

(二)吃别人嚼过的馍没味道:许多同志担心他在大风大雨中奔波,会加剧病情的发展,劝他不要参加,但他毫不犹豫地拒绝了同志们的劝告,他说:“吃别人嚼过的馍没味道。”

体现出焦裕禄身先士卒、敢为人先、事必躬亲的精神。

(三)当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前:这里住的是一双无依无靠的老人。

老大爷有病躺在床上,老大娘是个瞎子。焦裕禄一进屋,就坐在老人的床头问寒问饥。

老大爷问他是谁,他说:“我是您的儿子。”老人问他大雪天来干啥,他说:“毛主席叫我来看望您老人家。”

反映焦裕禄深入群众,关心群众的宝贵品质。同时也表明人民群众对新中国的拥护和爱戴。通过这个故事,深化了文章的情感,突出党员干部与人民群众之间密切的联系。

写出了焦裕禄的固执与执拗的性格,表现了他高度的责任心和敬业精神,以及无私奉献的高贵品格。

(四)他心里装着全体人民,唯独没有他自己:焦裕禄到地委开会,地委负责同志劝他住院治疗,他说:“开会要安排一年的工作,离不开!”没有住。……他笑着说:“病是个欺软怕硬的东西,你压住他,他就不欺住你了。”

这里体现了焦裕禄心系百姓、心系民生的奉献精神,以及不忘初心的使命担当。

(五)活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好!:隔了一会儿,焦裕禄从怀里掏出-张自己的照片,颤颤地交给张钦礼,然后说道:“钦礼同志,现在有句话我不能不向你说了,回去对同志们说,我不行了,你们要领导兰考人民坚决地斗争下去。党相信我们,派我们去领导,我们是有信心的。我们是灾区,我死了,不要多花钱。我死后只有一个要求,要求组织上把我运回兰考,埋在沙堆上,活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好!”

通过百姓的语言,侧面写出了焦裕禄的精神品质的高贵。

(六)他没有死,他还活着:人们一个个含着泪站在他的坟前,一位老贫农泣不成声地说出了36万兰考人的心声:

“我们的好书记,你是活活地为俺兰考人民,硬给累死的呀。困难的时候你为俺贫农操心,跟着俺们受罪,现在,俺们好过了,全兰考翻身了,你却一个人在这里……”

①语言铿锵有力。如:要制服“三害”,要把它们从兰考土地上像送瘟神一样驱走,必须进行大量艰苦细致的工作,付出高昂的代价。

“必须”道出了送之“坚决”。

②形象生动,细腻准确。如:“一粒粒黄豆大的冷汗珠时时从他的额头上浸出来”的“浸”和“焦裕禄从怀里掏出一张自己的照片”的“掏”。

③语言巧用口语和俗语,通俗易懂。如“闭眼睛捉麻雀”“瞎子摸鱼”和“大家心里热乎乎的”等。

④刻画真实,饱含情感。如:“赵文选呆了一下,突然放声痛哭起来”,“张钦礼迟迟没有回答。”

总结本文的语言特点

深入探究

这篇文章有哪些特色?

(一)小标题的结构,体现布局谋篇的精细、巧妙。全文按人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。“吃别人嚼过的馍没味道”(亲临一线,身先士卒的精神)——“当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前”(心系群众,忘我工作)——“他心里装着全体人民,唯独没有他自己”(热爱群众,无私奉献)——“活着我没有治好沙丘,死了也要看着你们把沙丘治好”(鞠躬尽瘁,死而后已)——“他没有死,他还活着”(肉体虽死,精神永存)。

(二)表达方式上,记叙为主,夹以描写、议论、说明。全文的主线是记叙焦裕禄同志从到达兰考后忘我工作,带领群众治理土地的感人事迹,同时夹杂着描写、议论,将焦裕禄同志的精神生动的刻画了出来。

(三)运用大量生动具体的例子,生动表明焦裕禄的可贵品质。 在全文的描写中,每一节都举了很多生动形象的例子,表现出焦裕禄可贵的品质。

拓展延伸

通过这篇通讯,尝试归纳焦裕禄精神,你有什么启发?

“焦裕禄精神”是一种向焦裕禄同志学习的精神,被习近平概括为“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”。对焦裕禄同志,总书记一直十分崇敬,视为人生榜样。

习近平这样评价焦裕禄同志的精神:“无论过去、现在还是将来,都永远是亿万人们心中一座永不磨灭的丰碑,永远是鼓舞我们艰苦奋斗、执政为民的强大思想动力,永远是激励我们求真务实、开拓进取的宝贵精神财富,永远不会过时。”

习近平书记曾多次考查兰考,专程拜谒焦陵。在全县干部群众座谈会上,他把焦裕禄精神概括为“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”。

焦裕禄精神

习近平

魂飞万里,盼归来,此水此山此地。百姓谁不爱好官?把泪焦桐成雨。生也沙丘,死也沙丘,父老生死系。暮雪朝霜,毋改英雄意气!

依然月明如昔,思君夜夜,肝胆长如洗。路漫漫其修远矣,两袖清风来去。为官一任,造福一方,遂了平生意。绿我涓滴,会它千顷澄碧。

念奴娇·追思焦裕禄