2021-2022学年高中语文统编版必修上册9.2《永遇乐 京口北固亭怀古》课件(46张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册9.2《永遇乐 京口北固亭怀古》课件(46张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-05 12:12:56 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

永遇乐

京口北固亭怀古

正音

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

诗歌鉴赏

从题目入手

第一部分

从作者入手

第二部分

从内容入手

第三部分

从手法入手

第四部分

从题目入手

第一章

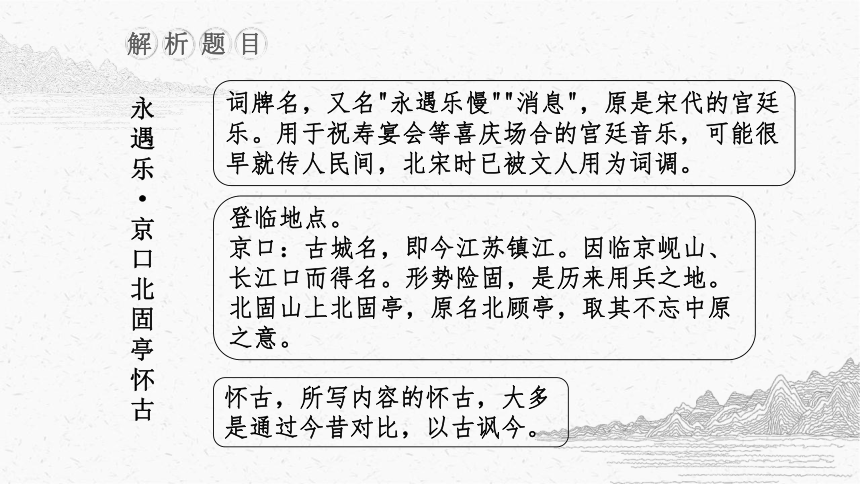

解析题目

永遇乐·

京口北固亭怀古

词牌名,又名"永遇乐慢""消息",原是宋代的宫廷乐。用于祝寿宴会等喜庆场合的宫廷音乐,可能很早就传人民间,北宋时已被文人用为词调。

登临地点。

京口:古城名,即今江苏镇江。因临京岘山、长江口而得名。形势险固,是历来用兵之地。

北固山上北固亭,原名北顾亭,取其不忘中原之意。

怀古,所写内容的怀古,大多是通过今昔对比,以古讽今。

解析题目

咏史与怀古都是以历史题材为咏写对象,对历史人物的功过、历史事件的成败等,发表议论、或抒发感慨,或借古以讽今,或发思古之幽情,各有侧重。

咏史诗多针对具体历史事件或历史人物,有所感慨或感悟而作;

而怀古诗多是登临旧地有感而发所作。

咏史怀古诗一般在标题中有古迹、古人名,或在古迹、古人前冠以“咏”,或在古迹、古人后加“怀古”、“咏怀”等。

咏史怀古诗的特点

解析题目

常见主题和情感分类

怀人伤己·感慨自我身世

1.对比失落——借古人古事抒发自己壮志未酬的感慨

2.同病相怜——抒发自己渴望建功立业或怀才不遇的感伤

怀古伤今·感伤历史兴衰

1.昔盛今衰——批判现实,揭露黑暗,担忧国家命运

2.物是人非——

感伤古今变化,繁华不再

理性反思

1.借古讽今,别有寄托,劝诫今人勿重蹈覆辙。

2.理性分析,独抒机杼,表达自己对历史事实的独特观点,启迪世人。

咏史怀古

李商隐《贾生》

宣室求贤访逐臣,

贾生才调更无伦。

可怜夜半虚席前,

不问苍生问鬼神。

李白《登金陵凤凰台》

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

杜牧《赤壁》

折戟沉沙铁未销,

自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。

从作者入手

第二章

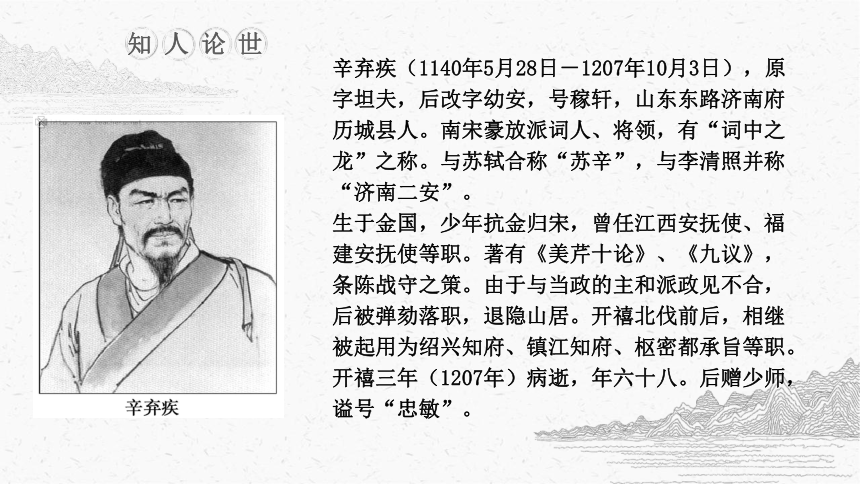

知人论世

辛弃疾(1140年5月28日-1207年10月3日),原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东东路济南府历城县人。南宋豪放派词人、将领,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

生于金国,少年抗金归宋,曾任江西安抚使、福建安抚使等职。著有《美芹十论》、《九议》,条陈战守之策。由于与当政的主和派政见不合,后被弹劾落职,退隐山居。开禧北伐前后,相继被起用为绍兴知府、镇江知府、枢密都承旨等职。开禧三年(1207年)病逝,年六十八。后赠少师,谥号“忠敏”。

知人论世

辛弃疾一生以恢复为志,以功业自许,却命运多舛、备受排挤、壮志难酬。但他恢复中原的爱国信念始终没有动摇,而是把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切、忧虑,全部寄寓于词作之中。

其词艺术风格多样,以豪放为主,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。其词题材广阔又善化用典故入词,抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

详细介绍见《人中之杰词中之龙辛弃疾》

知人论世

写作背景

写这首词的时候辛弃疾已经65岁了,辛弃疾从42岁到60岁一直过着“隐居”的生活,得不到朝廷的重用。

1203年再次被当时执掌大权的韩侂tuō胄zhòu起用,任浙江东路安抚史,翌年改任镇江知府。1204年韩侂胄为了巩固自己的地位,草草北伐。而镇江濒临抗战前线,是北伐的重要基地。辛弃疾到任后,做了大量的准备工作,但是韩侂胄把持朝政,只想侥幸求逞,不愿认真准备。韩侂胄听不进辛弃疾的劝告,后来就把他调离了镇江。

这首词是辛弃疾被起用又被降职时,登上北固亭,满怀悲愤而写下的。

知人论世

写作背景

年逾花甲的辛弃疾以为终于可酬抗金之宿愿,可惜实际上韩侂胄只是利用他元老重臣的身份及主战派的名号作为个人建功立业的棋子而已,北伐大计仍不能如稼轩所愿。

由此,辛弃疾一方面在紧锣密鼓的北伐声中熊熊燃起恢复中原的壮志豪情,另一方面又苦闷于政治斗争的险恶、叹息于自身无可奈何的孤危、忧心于韩伉胃轻敌冒进的作为。内心矛盾交织、忧思深远的他登上京口北固亭怀古思今,抒发其复杂又真挚的情思,成就了这首气魄雄大而又悲壮苍凉的佳作。

从内容入手

第三章

理解典故

1、典制和掌故;

2、诗文中引用的古代故事和有来历的词语。

3、泛指具有教育意义且大众耳熟能详的公认的人物,事件。

所谓用典,就是引古事、古人来比喻今事、今人以抒发情怀,是古代诗文中常见的一种写作手法,统称“用典”。恰当地用典,可使诗文文情隽永,含蓄深刻。用典或仰慕古人;或以古人自况,感慨身世;或借古讽今等等。言简意赅,以一当十。

理解典故

找典故

英雄无觅孙仲谋处

寄奴曾住

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾

佛狸祠下,一片神鸦社鼓

廉颇老矣,尚能饭否

三国孙权

南朝宋武帝刘裕

南朝宋文帝刘义隆

北魏拓拔焘

廉颇

理解典故

典故一:孙权

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

孙权做了什么事值得作者怀念他?

“舞榭歌台”指什么?

“英雄无觅孙仲谋处”如何理解?

这表现什么情感与立场?

理解典故

典故一:孙权

作者用事态度及用意:

孙权其人

理解典故

典故二:刘裕

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

相当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

刘裕有何表现?

试比较刘裕与南宋皇上的不同表现!

作者对刘裕的感情如何?

这表现了作者怎样的观点?

理解典故

典故二:刘裕

刘裕其人

作者用事态度及用意:

“想当年”

三句颂扬刘裕率领兵强马壮的北伐军驰骋中原,气吞胡虏。辛弃疾远在乾道元年(1165年)呈给宋孝宗的《美芹十论》里,指出北伐应取道山东——因为山东之民劲勇,敌守备简略。

“不得山东,则河北不可取,不得河北,则中原不可复。”韩侂胄急于北伐,辛弃疾对刘裕的歌颂不仅是向往他的英雄业绩,还有如果碰到刘裕这样的国君,他的正确战略意图就能被采用的意思。

理解典故

孙权曾经在京口建立吴都,并曾打败来自北方的曹操的军队,保卫了家园。

思考:辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?

刘裕的祖先由北方移居京口,刘裕曾经在这里起事,最后建立政权。为了恢复中原,他几次大举北伐。

建功立业

令人仰慕

理解典故

思考:词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

表达自己力主抗金和恢复中原的伟大抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。

上片小结:

借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹隐约讽刺南宋政权的无能,表达自己抗敌救国的热情。

理解典故

典故三:刘义隆

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆是个怎样的人?

他北伐的结果如何?

作者对刘义隆北伐持何态度?

这表现了作者怎样的观点?

理解典故

典故三:刘义隆

刘义隆其人

刘义隆是刘裕的儿子。他不能继承父业,好大喜功,听信王玄漠北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,北魏军队一直追到长江边,声称要渡江,都城震恐。封狼居肯是用汉朝霍去病战胜匈奴,封狼居胥山,举行祭天大礼的故事。宋文帝听了王玄漠的大话,对臣下说:

“闻王玄漠陈说,使人有封狼居前意。”

“仓皇北顾”,是看到北方追来的敌人而张皇失色的意思,宋文帝战败时有

“北顾涕交流”的诗句。

作者用事态度及用意:

借鉴历史,伐金必须做好准备,不能草率从事。

理解典故

典故三:刘义隆

思考:辛弃疾引用宋文帝北伐惨败的故事的目的是什么?

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像古人封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

借此事咏叹近事。

借鉴历史,伐金必须作好准备,委婉劝韩侂胄不能草率行事。

理解典故

典故四:佛狸祠

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

“佛狸祠下,一片神鸦社鼓!”描写的是什么时候的什么场面?

“烽火扬州路”指描写的是什么场面?

二者对比表现了作者什么情感?

理解典故

典故四:佛狸祠

“佛狸祠”景象

佛狸祠是魏太武帝拓跋焘追击王玄漠的军队时在长江北岸瓜步山建造的行宫。当地老百姓年年在佛狸词下迎神赛会,很是热闹。

作者用事目的:

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,民族就安于异族统治,忘记了自己是宋朝臣民。表示对南宋政府不图恢复中原的不满。

理解典故

典故四:佛狸祠

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

思考:把回忆中扬州一带的战火和眼前佛狸祠的红火两个场景放在一起,是用了什么手法?其意图是什么?

这是一组鲜明的对比.

一方面作者牢记民族的灾难,一方面看到金已安稳的统治着北方,那里的人们也安于现状;这样就突出地表明,人们已忘了国耻,苟且偷安,已无心收复中原,也强烈地抒发出作者对个人命运,特别是国家前途的深沉的悲哀、忧虑,对南宋王朝腐败无能的不满。

理解典故

典故四:佛狸祠

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

佛狸:后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文帝,率军追到瓜步山上,在山上建立行

宫,即后来的佛狸祠。

思考:诗人写佛狸祠下的迎神赛会的一幕景象,是什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,百姓就安于异族统治,忘记了自己是宋室臣民。表达对南宋政权不图恢复中原的不满。

理解典故

典故四:廉颇

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

廉颇的处境如何?

作者的处境与廉颇完全一样吗?

“凭谁问,---?”的“凭”

如何理解?

这表现了作者什么心情?

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇免职后,跑到魏国。赵王想再用他,派人去看他的身体情况,“廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米、肉十斤,被(披)甲上马,以示尚可用。赵使者还报王曰:‘廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐,顷之三遗矢(屎)矣。’赵王以为老,遂不召。”

理解典故

典故四:廉颇

廉颇

其人

战国时赵国名将。因被人陷害,跑到魏国去。后来秦国攻打赵国,赵王派使者去探望他看廉颇还是否可用。廉颇的仇人郭开却唯恐廉颇再得势,暗中贿赂使者,让他说廉颇的坏话。赵王认为廉颇老了,就没任用他,廉颇也就没再得到为国报效的机会。

作者用意

:

以廉颇自比,表示虽老却不忘为国效力,收复中原的耿耿忠心,可是朝廷一味屈膝媚和,奸臣当道,借廉颇抒发自己的“烈士暮年,壮心不已”的豪情和壮志难酬、报国无门的感慨。

理解典故

思考:用廉颇的典故,用意是什么?

以廉颇自比,虽65岁仍想为国效力:可当政着不接受他的建议,又有小人挑拨,他感到悲愤,担心像廉颇一样被弃置不用。婉转流露出词人不受重用的愤懑,更体现出作者不顾年迈力衰,鞠躬尽瘁报效祖国的满腔热忱。

下片小结:

用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的激愤。

追述历史上的沉痛教训和亲身经历,表现出作者对韩侂胄之流轻举妄动必将误国的担忧,强调了把握实际的重要,倾吐自己不愿同流合污而遭致压抑的不平.

从内容入手

第四章

表现手法

整首词紧扣“京口怀古”的主题,围绕作者对当朝的不满与警示以及忧国忧民的情思这一主线,将精心选择的在时间和空间上各异的典故有机相连,辞约意丰地借古喻今,言难明之志,抒忧愤之情,全然没有“掉书袋”的弊病。

此外,这些典故融叙事、写景、议论为一体,运用得含而不晦涩、巧而不做作,表达上言有尽而意无穷,给读者留下广阔的赏析空间。正如叶嘉莹教授所言,典故消化后结合在作者的灵魂与感情之中,都是作者的切实感受与生命共鸣。

表现手法

用典

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

引用孙权坐镇江东而北响抗衡曹魏的典故

物是人非、沧桑屡变,隐喻时无英雄的悲凉和遗憾,也影射了当代局势的动荡不安。

对比

表现手法

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

用典

隐喻一代枭雄刘裕孤寒的身世,影射作者自己同样出身贫寒的背景

化用

唐代刘禹锡《乌衣巷》

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”

实写刘裕的故居以开启下文

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

描述刘裕当年北伐的英姿飒爽

联想自己当年英勇杀敌的气概

立下盖世伟绩并开创南宋朝

怀才不遇、壮志未酬

对比

感慨自身的壮志难酬,

暗露出收复中原的强烈心

英雄骁勇善战的英姿

当朝统治者腐败无能、偷安江左的怯弱

对比

表现手法

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

典中套典

刘义隆北伐失败

霍去病封狼居胥

借谴责刘义隆仓促北伐而遭惨败的谬举警示当权者忌草率出兵

用史实

影射现实

表现手法

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

四十三年前率军南归,所见金兵入侵的惨状

不忘战争的残酷与国家所受的耻辱

永怀收复中原的心愿。

追忆

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

异族入侵的象征

用典

北魏太武帝拓跋焘击败刘义隆北伐军后追击至瓜步山上后所建的行宫

当朝金兵南侵者的影子

对比

时代悲哀与上句的个人身世感慨相互交织。

表现手法

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否。

用廉颇的典故自况,叹息自身境遇的悲哀

用典

三层含义:

1.表达自己虽老却如廉颇那般烈士暮年、壮心不已,依旧希望为国效力;

2.叹息自己的怀才不遇、壮志难酬,满怀一颗报国心且身经百战,却无人重用、无地可施;

3.用典留白,廉颇“一饭斗米,肉十斤,披甲上马”以表未老后却被奸臣陷害,使者向赵王谎称:“廉将军虽老,尚善饭,然与臣坐,倾之,三遗失(屎)矣。”廉颇终被赵王弃置不用,而赵国也因此溃不成军。作者以此暗喻当朝政治斗争的险恶及自身处境的艰难,讽刺了当权者的昏庸愚昧。

这首词句句是金石,寥寥数语间用五个典故或正面铺张,或反面衬托地轮转变换着一幕幕历史场景与眼下情境,作者或深或沉的情感也交织其中。

用典是该词最大的特色,巧妙用典起到了借古喻今而抒情的效果,大大增强了作品的说服力与感染力,堪称稼轩第一词。南宋当权者腐败无能的形象以及辛弃疾拳拳报国心、悠悠爱国情的爱国主义精神与老当益壮的气概在词里句间一一呈现。

小结

补充

韩侂胄(1152年-1207年),字节夫,祖籍河南安阳,中国南宋政治人物。北宋名臣韩琦之曾孙,父娶宋高宗皇后之妹,韩侂胄以恩荫入仕。

光宗绍熙五年(1194年),他与宗室赵汝愚等人拥立宋宁宗赵扩即皇帝位。宁宗即位不久,韩侂胄就逐赵汝愚出朝廷。从此,掌握军政大权达13年之久。

在他擅权的前7年,制造了庆元党禁,凡与党人有牵连的,不得任官职,不得应科举。

开禧元年(1205年)为平章军国事,立班丞相之上。期间追封岳飞为鄂王,追夺秦桧官爵,力主北伐抗金。

开禧元年(1205年)五月,韩侂胄为立盖世功名,请宁宗下诏伐金,发动了开禧北伐,曾取得一些进展。但正式宣战后,南宋各路军队节节败退,终因将帅乏人而功亏于溃。韩侂胄遣使向金请和。

开禧三年,在金国示意下,杨皇后和史弥远设计谋杀韩侂胄,朝廷大权落入史弥远手中。韩侂胄被杀之后,朝廷没收他和他的党羽们的土地。嘉定元年(1208年),史弥远按照金的要求,凿开韩侂胄的棺木,割下头颅,送给金朝,订立了屈辱的《嘉定和议》。

韩侂胄因禁绝朱熹理学与贬谪宗室赵汝愚,故被理学家被视为奸臣。

娶吴皇后的侄女为妻,无子。

谢谢观看

永遇乐

京口北固亭怀古

正音

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

诗歌鉴赏

从题目入手

第一部分

从作者入手

第二部分

从内容入手

第三部分

从手法入手

第四部分

从题目入手

第一章

解析题目

永遇乐·

京口北固亭怀古

词牌名,又名"永遇乐慢""消息",原是宋代的宫廷乐。用于祝寿宴会等喜庆场合的宫廷音乐,可能很早就传人民间,北宋时已被文人用为词调。

登临地点。

京口:古城名,即今江苏镇江。因临京岘山、长江口而得名。形势险固,是历来用兵之地。

北固山上北固亭,原名北顾亭,取其不忘中原之意。

怀古,所写内容的怀古,大多是通过今昔对比,以古讽今。

解析题目

咏史与怀古都是以历史题材为咏写对象,对历史人物的功过、历史事件的成败等,发表议论、或抒发感慨,或借古以讽今,或发思古之幽情,各有侧重。

咏史诗多针对具体历史事件或历史人物,有所感慨或感悟而作;

而怀古诗多是登临旧地有感而发所作。

咏史怀古诗一般在标题中有古迹、古人名,或在古迹、古人前冠以“咏”,或在古迹、古人后加“怀古”、“咏怀”等。

咏史怀古诗的特点

解析题目

常见主题和情感分类

怀人伤己·感慨自我身世

1.对比失落——借古人古事抒发自己壮志未酬的感慨

2.同病相怜——抒发自己渴望建功立业或怀才不遇的感伤

怀古伤今·感伤历史兴衰

1.昔盛今衰——批判现实,揭露黑暗,担忧国家命运

2.物是人非——

感伤古今变化,繁华不再

理性反思

1.借古讽今,别有寄托,劝诫今人勿重蹈覆辙。

2.理性分析,独抒机杼,表达自己对历史事实的独特观点,启迪世人。

咏史怀古

李商隐《贾生》

宣室求贤访逐臣,

贾生才调更无伦。

可怜夜半虚席前,

不问苍生问鬼神。

李白《登金陵凤凰台》

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

杜牧《赤壁》

折戟沉沙铁未销,

自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,

铜雀春深锁二乔。

从作者入手

第二章

知人论世

辛弃疾(1140年5月28日-1207年10月3日),原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东东路济南府历城县人。南宋豪放派词人、将领,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

生于金国,少年抗金归宋,曾任江西安抚使、福建安抚使等职。著有《美芹十论》、《九议》,条陈战守之策。由于与当政的主和派政见不合,后被弹劾落职,退隐山居。开禧北伐前后,相继被起用为绍兴知府、镇江知府、枢密都承旨等职。开禧三年(1207年)病逝,年六十八。后赠少师,谥号“忠敏”。

知人论世

辛弃疾一生以恢复为志,以功业自许,却命运多舛、备受排挤、壮志难酬。但他恢复中原的爱国信念始终没有动摇,而是把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切、忧虑,全部寄寓于词作之中。

其词艺术风格多样,以豪放为主,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。其词题材广阔又善化用典故入词,抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

详细介绍见《人中之杰词中之龙辛弃疾》

知人论世

写作背景

写这首词的时候辛弃疾已经65岁了,辛弃疾从42岁到60岁一直过着“隐居”的生活,得不到朝廷的重用。

1203年再次被当时执掌大权的韩侂tuō胄zhòu起用,任浙江东路安抚史,翌年改任镇江知府。1204年韩侂胄为了巩固自己的地位,草草北伐。而镇江濒临抗战前线,是北伐的重要基地。辛弃疾到任后,做了大量的准备工作,但是韩侂胄把持朝政,只想侥幸求逞,不愿认真准备。韩侂胄听不进辛弃疾的劝告,后来就把他调离了镇江。

这首词是辛弃疾被起用又被降职时,登上北固亭,满怀悲愤而写下的。

知人论世

写作背景

年逾花甲的辛弃疾以为终于可酬抗金之宿愿,可惜实际上韩侂胄只是利用他元老重臣的身份及主战派的名号作为个人建功立业的棋子而已,北伐大计仍不能如稼轩所愿。

由此,辛弃疾一方面在紧锣密鼓的北伐声中熊熊燃起恢复中原的壮志豪情,另一方面又苦闷于政治斗争的险恶、叹息于自身无可奈何的孤危、忧心于韩伉胃轻敌冒进的作为。内心矛盾交织、忧思深远的他登上京口北固亭怀古思今,抒发其复杂又真挚的情思,成就了这首气魄雄大而又悲壮苍凉的佳作。

从内容入手

第三章

理解典故

1、典制和掌故;

2、诗文中引用的古代故事和有来历的词语。

3、泛指具有教育意义且大众耳熟能详的公认的人物,事件。

所谓用典,就是引古事、古人来比喻今事、今人以抒发情怀,是古代诗文中常见的一种写作手法,统称“用典”。恰当地用典,可使诗文文情隽永,含蓄深刻。用典或仰慕古人;或以古人自况,感慨身世;或借古讽今等等。言简意赅,以一当十。

理解典故

找典故

英雄无觅孙仲谋处

寄奴曾住

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾

佛狸祠下,一片神鸦社鼓

廉颇老矣,尚能饭否

三国孙权

南朝宋武帝刘裕

南朝宋文帝刘义隆

北魏拓拔焘

廉颇

理解典故

典故一:孙权

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

孙权做了什么事值得作者怀念他?

“舞榭歌台”指什么?

“英雄无觅孙仲谋处”如何理解?

这表现什么情感与立场?

理解典故

典故一:孙权

作者用事态度及用意:

孙权其人

理解典故

典故二:刘裕

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

相当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

刘裕有何表现?

试比较刘裕与南宋皇上的不同表现!

作者对刘裕的感情如何?

这表现了作者怎样的观点?

理解典故

典故二:刘裕

刘裕其人

作者用事态度及用意:

“想当年”

三句颂扬刘裕率领兵强马壮的北伐军驰骋中原,气吞胡虏。辛弃疾远在乾道元年(1165年)呈给宋孝宗的《美芹十论》里,指出北伐应取道山东——因为山东之民劲勇,敌守备简略。

“不得山东,则河北不可取,不得河北,则中原不可复。”韩侂胄急于北伐,辛弃疾对刘裕的歌颂不仅是向往他的英雄业绩,还有如果碰到刘裕这样的国君,他的正确战略意图就能被采用的意思。

理解典故

孙权曾经在京口建立吴都,并曾打败来自北方的曹操的军队,保卫了家园。

思考:辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?

刘裕的祖先由北方移居京口,刘裕曾经在这里起事,最后建立政权。为了恢复中原,他几次大举北伐。

建功立业

令人仰慕

理解典故

思考:词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀?

表达自己力主抗金和恢复中原的伟大抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。

上片小结:

借孙权和刘裕两个历史上的英雄人物事迹隐约讽刺南宋政权的无能,表达自己抗敌救国的热情。

理解典故

典故三:刘义隆

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆是个怎样的人?

他北伐的结果如何?

作者对刘义隆北伐持何态度?

这表现了作者怎样的观点?

理解典故

典故三:刘义隆

刘义隆其人

刘义隆是刘裕的儿子。他不能继承父业,好大喜功,听信王玄漠北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,北魏军队一直追到长江边,声称要渡江,都城震恐。封狼居肯是用汉朝霍去病战胜匈奴,封狼居胥山,举行祭天大礼的故事。宋文帝听了王玄漠的大话,对臣下说:

“闻王玄漠陈说,使人有封狼居前意。”

“仓皇北顾”,是看到北方追来的敌人而张皇失色的意思,宋文帝战败时有

“北顾涕交流”的诗句。

作者用事态度及用意:

借鉴历史,伐金必须做好准备,不能草率从事。

理解典故

典故三:刘义隆

思考:辛弃疾引用宋文帝北伐惨败的故事的目的是什么?

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆在元嘉二十七年,草率出师北伐,想要建立像古人封狼居胥山那样的功绩,结果落得北望敌军而仓皇失措。

借此事咏叹近事。

借鉴历史,伐金必须作好准备,委婉劝韩侂胄不能草率行事。

理解典故

典故四:佛狸祠

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

“佛狸祠下,一片神鸦社鼓!”描写的是什么时候的什么场面?

“烽火扬州路”指描写的是什么场面?

二者对比表现了作者什么情感?

理解典故

典故四:佛狸祠

“佛狸祠”景象

佛狸祠是魏太武帝拓跋焘追击王玄漠的军队时在长江北岸瓜步山建造的行宫。当地老百姓年年在佛狸词下迎神赛会,很是热闹。

作者用事目的:

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,民族就安于异族统治,忘记了自己是宋朝臣民。表示对南宋政府不图恢复中原的不满。

理解典故

典故四:佛狸祠

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

思考:把回忆中扬州一带的战火和眼前佛狸祠的红火两个场景放在一起,是用了什么手法?其意图是什么?

这是一组鲜明的对比.

一方面作者牢记民族的灾难,一方面看到金已安稳的统治着北方,那里的人们也安于现状;这样就突出地表明,人们已忘了国耻,苟且偷安,已无心收复中原,也强烈地抒发出作者对个人命运,特别是国家前途的深沉的悲哀、忧虑,对南宋王朝腐败无能的不满。

理解典故

典故四:佛狸祠

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!

佛狸:后魏太武帝拓跋焘的小名。他击败宋文帝,率军追到瓜步山上,在山上建立行

宫,即后来的佛狸祠。

思考:诗人写佛狸祠下的迎神赛会的一幕景象,是什么心情?

作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,百姓就安于异族统治,忘记了自己是宋室臣民。表达对南宋政权不图恢复中原的不满。

理解典故

典故四:廉颇

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

廉颇的处境如何?

作者的处境与廉颇完全一样吗?

“凭谁问,---?”的“凭”

如何理解?

这表现了作者什么心情?

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

《史记·廉颇蔺相如列传》记载,廉颇免职后,跑到魏国。赵王想再用他,派人去看他的身体情况,“廉颇之仇郭开多与使者金,令毁之。赵使者既见廉颇,廉颇为之一饭斗米、肉十斤,被(披)甲上马,以示尚可用。赵使者还报王曰:‘廉将军虽老,尚善饭;然与臣坐,顷之三遗矢(屎)矣。’赵王以为老,遂不召。”

理解典故

典故四:廉颇

廉颇

其人

战国时赵国名将。因被人陷害,跑到魏国去。后来秦国攻打赵国,赵王派使者去探望他看廉颇还是否可用。廉颇的仇人郭开却唯恐廉颇再得势,暗中贿赂使者,让他说廉颇的坏话。赵王认为廉颇老了,就没任用他,廉颇也就没再得到为国报效的机会。

作者用意

:

以廉颇自比,表示虽老却不忘为国效力,收复中原的耿耿忠心,可是朝廷一味屈膝媚和,奸臣当道,借廉颇抒发自己的“烈士暮年,壮心不已”的豪情和壮志难酬、报国无门的感慨。

理解典故

思考:用廉颇的典故,用意是什么?

以廉颇自比,虽65岁仍想为国效力:可当政着不接受他的建议,又有小人挑拨,他感到悲愤,担心像廉颇一样被弃置不用。婉转流露出词人不受重用的愤懑,更体现出作者不顾年迈力衰,鞠躬尽瘁报效祖国的满腔热忱。

下片小结:

用刘义隆、佛狸祠、廉颇的典故,继续写自己报效祖国的一片忠心,并表示自己不被朝廷所用的激愤。

追述历史上的沉痛教训和亲身经历,表现出作者对韩侂胄之流轻举妄动必将误国的担忧,强调了把握实际的重要,倾吐自己不愿同流合污而遭致压抑的不平.

从内容入手

第四章

表现手法

整首词紧扣“京口怀古”的主题,围绕作者对当朝的不满与警示以及忧国忧民的情思这一主线,将精心选择的在时间和空间上各异的典故有机相连,辞约意丰地借古喻今,言难明之志,抒忧愤之情,全然没有“掉书袋”的弊病。

此外,这些典故融叙事、写景、议论为一体,运用得含而不晦涩、巧而不做作,表达上言有尽而意无穷,给读者留下广阔的赏析空间。正如叶嘉莹教授所言,典故消化后结合在作者的灵魂与感情之中,都是作者的切实感受与生命共鸣。

表现手法

用典

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

引用孙权坐镇江东而北响抗衡曹魏的典故

物是人非、沧桑屡变,隐喻时无英雄的悲凉和遗憾,也影射了当代局势的动荡不安。

对比

表现手法

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

用典

隐喻一代枭雄刘裕孤寒的身世,影射作者自己同样出身贫寒的背景

化用

唐代刘禹锡《乌衣巷》

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”

实写刘裕的故居以开启下文

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

描述刘裕当年北伐的英姿飒爽

联想自己当年英勇杀敌的气概

立下盖世伟绩并开创南宋朝

怀才不遇、壮志未酬

对比

感慨自身的壮志难酬,

暗露出收复中原的强烈心

英雄骁勇善战的英姿

当朝统治者腐败无能、偷安江左的怯弱

对比

表现手法

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

典中套典

刘义隆北伐失败

霍去病封狼居胥

借谴责刘义隆仓促北伐而遭惨败的谬举警示当权者忌草率出兵

用史实

影射现实

表现手法

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

四十三年前率军南归,所见金兵入侵的惨状

不忘战争的残酷与国家所受的耻辱

永怀收复中原的心愿。

追忆

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

异族入侵的象征

用典

北魏太武帝拓跋焘击败刘义隆北伐军后追击至瓜步山上后所建的行宫

当朝金兵南侵者的影子

对比

时代悲哀与上句的个人身世感慨相互交织。

表现手法

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否。

用廉颇的典故自况,叹息自身境遇的悲哀

用典

三层含义:

1.表达自己虽老却如廉颇那般烈士暮年、壮心不已,依旧希望为国效力;

2.叹息自己的怀才不遇、壮志难酬,满怀一颗报国心且身经百战,却无人重用、无地可施;

3.用典留白,廉颇“一饭斗米,肉十斤,披甲上马”以表未老后却被奸臣陷害,使者向赵王谎称:“廉将军虽老,尚善饭,然与臣坐,倾之,三遗失(屎)矣。”廉颇终被赵王弃置不用,而赵国也因此溃不成军。作者以此暗喻当朝政治斗争的险恶及自身处境的艰难,讽刺了当权者的昏庸愚昧。

这首词句句是金石,寥寥数语间用五个典故或正面铺张,或反面衬托地轮转变换着一幕幕历史场景与眼下情境,作者或深或沉的情感也交织其中。

用典是该词最大的特色,巧妙用典起到了借古喻今而抒情的效果,大大增强了作品的说服力与感染力,堪称稼轩第一词。南宋当权者腐败无能的形象以及辛弃疾拳拳报国心、悠悠爱国情的爱国主义精神与老当益壮的气概在词里句间一一呈现。

小结

补充

韩侂胄(1152年-1207年),字节夫,祖籍河南安阳,中国南宋政治人物。北宋名臣韩琦之曾孙,父娶宋高宗皇后之妹,韩侂胄以恩荫入仕。

光宗绍熙五年(1194年),他与宗室赵汝愚等人拥立宋宁宗赵扩即皇帝位。宁宗即位不久,韩侂胄就逐赵汝愚出朝廷。从此,掌握军政大权达13年之久。

在他擅权的前7年,制造了庆元党禁,凡与党人有牵连的,不得任官职,不得应科举。

开禧元年(1205年)为平章军国事,立班丞相之上。期间追封岳飞为鄂王,追夺秦桧官爵,力主北伐抗金。

开禧元年(1205年)五月,韩侂胄为立盖世功名,请宁宗下诏伐金,发动了开禧北伐,曾取得一些进展。但正式宣战后,南宋各路军队节节败退,终因将帅乏人而功亏于溃。韩侂胄遣使向金请和。

开禧三年,在金国示意下,杨皇后和史弥远设计谋杀韩侂胄,朝廷大权落入史弥远手中。韩侂胄被杀之后,朝廷没收他和他的党羽们的土地。嘉定元年(1208年),史弥远按照金的要求,凿开韩侂胄的棺木,割下头颅,送给金朝,订立了屈辱的《嘉定和议》。

韩侂胄因禁绝朱熹理学与贬谪宗室赵汝愚,故被理学家被视为奸臣。

娶吴皇后的侄女为妻,无子。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读