人间词话十则

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

《人间词话》十则教学设计

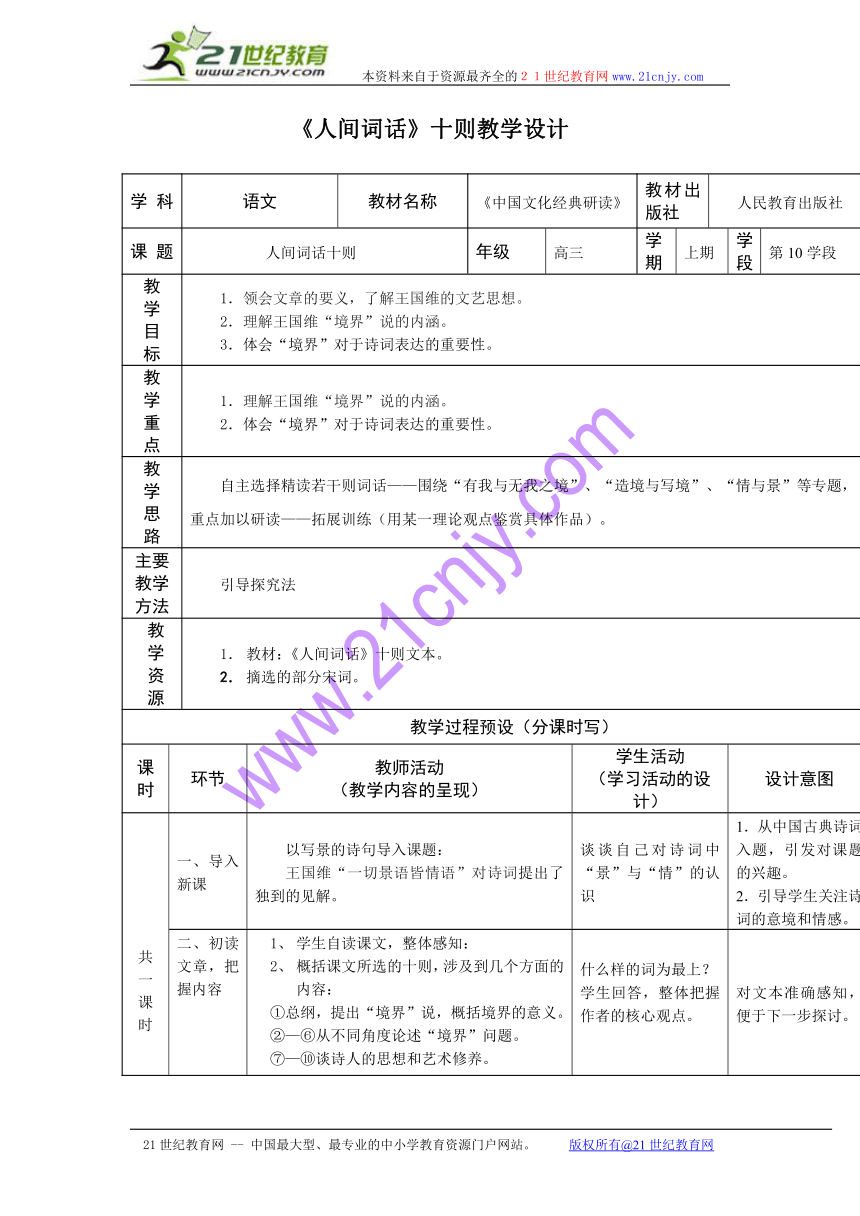

学 科 语文 教材名称 《中国文化经典研读》 教材出版社 人民教育出版社

课 题 人间词话十则 年级 高三 学期 上期 学段 第10学段

教学目标 1.领会文章的要义,了解王国维的文艺思想。2.理解王国维“境界”说的内涵。3.体会“境界”对于诗词表达的重要性。

教学重点 1.理解王国维“境界”说的内涵。2.体会“境界”对于诗词表达的重要性。

教学思路 自主选择精读若干则词话——围绕“有我与无我之境”、“造境与写境”、“情与景”等专题,重点加以研读——拓展训练(用某一理论观点鉴赏具体作品)。

主要教学方法 引导探究法

教学资源 教材:《人间词话》十则文本。摘选的部分宋词。

教学过程预设(分课时写)

课时 环节 教师活动(教学内容的呈现) 学生活动(学习活动的设计) 设计意图

共一课时 一、导入新课 以写景的诗句导入课题:王国维“一切景语皆情语”对诗词提出了独到的见解。 谈谈自己对诗词中“景”与“情”的认识 1.从中国古典诗词入题,引发对课题的兴趣。2.引导学生关注诗词的意境和情感。

二、初读文章,把握内容 学生自读课文,整体感知:概括课文所选的十则,涉及到几个方面的内容:①总纲,提出“境界”说,概括境界的意义。 ②—⑥从不同角度论述“境界”问题。 ⑦—⑩谈诗人的思想和艺术修养。 什么样的词为最上?学生回答,整体把握作者的核心观点。 对文本准确感知,便于下一步探讨。

三、分析诗词中的“境界”,探究王国维的诗歌鉴赏理论 1、齐读第一则作者心中的“境界”有何意义?本则在全文中有何作用?明确:有“境界”就有“高格”,才能产生名句;开宗明义,全文总纲。 2、列举几句词句,学生判断哪句词的境界最高。“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。”“野旷天低树,江清月近人。”“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”解析得知:境界是心中之境与外在之境的统一造境与写境——浪漫主义与现实主义②真切自然辞之自然景之生动情之真切(赤子之心、人格胸襟)分条举例,巩固概念:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。”“叶上初阳,干宿雨。水面清圆,一一风荷举。”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”进一步阐明概念:有“境界”就有“高格”。 3、难点解读:有我之境和无我之境。明确:从主客体关系的角度去讨论。讨论思考:怎么体会“泪眼”一句、“可堪”一句的“有我之境”? 怎么体会“采菊”一句、“寒波”一句的“无我之境”? 明确:“泪眼”句:无限伤春。古代女子常见花落泪,对月伤情,泪眼问花,花儿也飞去。有情之人,无情之物都报以冷漠。反映词中女子难言的苦痛。女子无人同情的怅然若失之态,所以移情到景上。 “可堪”句:贬滴之后,逢春寒,感孤独,听杜鹃悲鸣,见夕阳西下。凄厉的气氛,“可堪”二字刻画诗人自我形象。移谪居之恨到凄厉之景上。 “采菊”“寒波”二句表面上只有写景,实际上陶渊明安贫乐道,悠然自得闲适之情融化于景中,隐藏其下。元好问的离别之情也融于景中。 概括:有我之境——情在景上(寓景于情,见情) 无我之境——情在景下(寓情于景,见景) 1、学生根据具体的诗词,体会诗词中意境。2、拓展迁移,让学生把握王国维的诗歌鉴赏理论。3、学生自主赏析,教师适当进行点拨,提高学生诗歌鉴赏的兴趣和能力。 从核心观点“境界”着手,把握其内在的涵义。

四、探究:作家应该怎样修养自身,才能写出有“境界”的作品? 1、结合词,境界应为阶段之意。 2、第七则借用形象比喻描述艺术创作或学术研究的历程,分析这些诗句的比喻意义? 明确:三句词句分别代表人生创作的三种境界。教师点评:王国维在此则中谈的是创业之路、治学之路。他认为大事业大学问不可能一蹴而就,必须循序渐进,进行长期的探索和追求,必须坚忍不拔、百折不挠,不仅要有天赋,更需要进行刻苦的修养。他强调的是一种献身精神,这既是一条充满荆棘和险阻的艰辛之路,也可使人体验到最高的精神愉悦,话中蕴含深邃的人生哲理。细读文章第十则,把握作者观点明确:要做到入乎其内与出乎其外的统一。入乎其内,即深入生活,才能获得丰富的创作材料,逼真地描写生活,作品才有生气。出乎其外,即胸中无物,跳出自然人生之外,才能纵观生活的整体,作品才能内容深刻,情致高远。4、作家应该怎样修养自身,才能写出有“境界”的作品?明确:从第七则看,要志存高远,甘于寂寞;苦苦探索,执着追求。从第八、九则看,要有开阔的胸襟、卓越的见识,要有真性情。从第十则看,要深入生活、观察生活并注意有所领悟。 1.学生依据文本讨论归纳。2.学生相互讨论:人格不同,所创作的作品境界也迥然不同。3.结合自身,感悟词中所蕴含的人生哲理。 通过文本探究,弄清“人格”与“境界”的关系,理解思想境界与艺术修养对于文学创作的重要性。

五、拓展延伸 提问:你熟悉的古典诗词中还有哪些可成为“高格”。正所谓“有是胸襟以为基,而后可以为诗文。”杜甫、李白、白居易、范仲淹、苏轼、辛弃疾、杜牧…… 学生讨论 回忆旧知,巩固新知,举一反三,加深对“境界”“高格”的理解。

六、课外作业 深入生活,自主创作一首小诗,注意景与情的统一。 学生构思创作。 学以致用。

自我反思

主要特色与创新之处 1、探究理论思想,学习王国维的诗歌鉴赏理论,提高学生诗歌鉴赏的兴趣和能力。2、引导学生讨论探究,由文本到其他,由浅入深,由表及里,符合认知规律。3、将阅读与鉴赏结合,充分发挥学生的主体作用及教师的主导作用。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

《人间词话》十则教学设计

学 科 语文 教材名称 《中国文化经典研读》 教材出版社 人民教育出版社

课 题 人间词话十则 年级 高三 学期 上期 学段 第10学段

教学目标 1.领会文章的要义,了解王国维的文艺思想。2.理解王国维“境界”说的内涵。3.体会“境界”对于诗词表达的重要性。

教学重点 1.理解王国维“境界”说的内涵。2.体会“境界”对于诗词表达的重要性。

教学思路 自主选择精读若干则词话——围绕“有我与无我之境”、“造境与写境”、“情与景”等专题,重点加以研读——拓展训练(用某一理论观点鉴赏具体作品)。

主要教学方法 引导探究法

教学资源 教材:《人间词话》十则文本。摘选的部分宋词。

教学过程预设(分课时写)

课时 环节 教师活动(教学内容的呈现) 学生活动(学习活动的设计) 设计意图

共一课时 一、导入新课 以写景的诗句导入课题:王国维“一切景语皆情语”对诗词提出了独到的见解。 谈谈自己对诗词中“景”与“情”的认识 1.从中国古典诗词入题,引发对课题的兴趣。2.引导学生关注诗词的意境和情感。

二、初读文章,把握内容 学生自读课文,整体感知:概括课文所选的十则,涉及到几个方面的内容:①总纲,提出“境界”说,概括境界的意义。 ②—⑥从不同角度论述“境界”问题。 ⑦—⑩谈诗人的思想和艺术修养。 什么样的词为最上?学生回答,整体把握作者的核心观点。 对文本准确感知,便于下一步探讨。

三、分析诗词中的“境界”,探究王国维的诗歌鉴赏理论 1、齐读第一则作者心中的“境界”有何意义?本则在全文中有何作用?明确:有“境界”就有“高格”,才能产生名句;开宗明义,全文总纲。 2、列举几句词句,学生判断哪句词的境界最高。“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。”“野旷天低树,江清月近人。”“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。”解析得知:境界是心中之境与外在之境的统一造境与写境——浪漫主义与现实主义②真切自然辞之自然景之生动情之真切(赤子之心、人格胸襟)分条举例,巩固概念:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。”“叶上初阳,干宿雨。水面清圆,一一风荷举。”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”进一步阐明概念:有“境界”就有“高格”。 3、难点解读:有我之境和无我之境。明确:从主客体关系的角度去讨论。讨论思考:怎么体会“泪眼”一句、“可堪”一句的“有我之境”? 怎么体会“采菊”一句、“寒波”一句的“无我之境”? 明确:“泪眼”句:无限伤春。古代女子常见花落泪,对月伤情,泪眼问花,花儿也飞去。有情之人,无情之物都报以冷漠。反映词中女子难言的苦痛。女子无人同情的怅然若失之态,所以移情到景上。 “可堪”句:贬滴之后,逢春寒,感孤独,听杜鹃悲鸣,见夕阳西下。凄厉的气氛,“可堪”二字刻画诗人自我形象。移谪居之恨到凄厉之景上。 “采菊”“寒波”二句表面上只有写景,实际上陶渊明安贫乐道,悠然自得闲适之情融化于景中,隐藏其下。元好问的离别之情也融于景中。 概括:有我之境——情在景上(寓景于情,见情) 无我之境——情在景下(寓情于景,见景) 1、学生根据具体的诗词,体会诗词中意境。2、拓展迁移,让学生把握王国维的诗歌鉴赏理论。3、学生自主赏析,教师适当进行点拨,提高学生诗歌鉴赏的兴趣和能力。 从核心观点“境界”着手,把握其内在的涵义。

四、探究:作家应该怎样修养自身,才能写出有“境界”的作品? 1、结合词,境界应为阶段之意。 2、第七则借用形象比喻描述艺术创作或学术研究的历程,分析这些诗句的比喻意义? 明确:三句词句分别代表人生创作的三种境界。教师点评:王国维在此则中谈的是创业之路、治学之路。他认为大事业大学问不可能一蹴而就,必须循序渐进,进行长期的探索和追求,必须坚忍不拔、百折不挠,不仅要有天赋,更需要进行刻苦的修养。他强调的是一种献身精神,这既是一条充满荆棘和险阻的艰辛之路,也可使人体验到最高的精神愉悦,话中蕴含深邃的人生哲理。细读文章第十则,把握作者观点明确:要做到入乎其内与出乎其外的统一。入乎其内,即深入生活,才能获得丰富的创作材料,逼真地描写生活,作品才有生气。出乎其外,即胸中无物,跳出自然人生之外,才能纵观生活的整体,作品才能内容深刻,情致高远。4、作家应该怎样修养自身,才能写出有“境界”的作品?明确:从第七则看,要志存高远,甘于寂寞;苦苦探索,执着追求。从第八、九则看,要有开阔的胸襟、卓越的见识,要有真性情。从第十则看,要深入生活、观察生活并注意有所领悟。 1.学生依据文本讨论归纳。2.学生相互讨论:人格不同,所创作的作品境界也迥然不同。3.结合自身,感悟词中所蕴含的人生哲理。 通过文本探究,弄清“人格”与“境界”的关系,理解思想境界与艺术修养对于文学创作的重要性。

五、拓展延伸 提问:你熟悉的古典诗词中还有哪些可成为“高格”。正所谓“有是胸襟以为基,而后可以为诗文。”杜甫、李白、白居易、范仲淹、苏轼、辛弃疾、杜牧…… 学生讨论 回忆旧知,巩固新知,举一反三,加深对“境界”“高格”的理解。

六、课外作业 深入生活,自主创作一首小诗,注意景与情的统一。 学生构思创作。 学以致用。

自我反思

主要特色与创新之处 1、探究理论思想,学习王国维的诗歌鉴赏理论,提高学生诗歌鉴赏的兴趣和能力。2、引导学生讨论探究,由文本到其他,由浅入深,由表及里,符合认知规律。3、将阅读与鉴赏结合,充分发挥学生的主体作用及教师的主导作用。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录