第11课 辽宋夏金元的经济与社会 同步测控卷(word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 第11课 辽宋夏金元的经济与社会 同步测控卷(word版,含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-06 06:57:55 | ||

图片预览

文档简介

第11课

辽宋夏金元的经济与社会

一、选择题

1.金朝中都(今北京)产稻、粱、麦、麻等;南京路(今河南开封)产麦、粟、稻;辽东路许多州也盛产稻。金世宗时设常平仓,到金章宗明昌三年(1192年)常平仓共有519处,积粟3786.3万余石,可备官兵五年的食用,米810余万石,可备四年食用。这表明当时(

)

A.政府重视优质农作物的推广

B.北方的农业得到一定的发展

C.国家赈灾救济体系比较完备

D.黄河流域仍是中国经济重心

2.宋代《东京梦华录》里记载:“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。冬月虽大风雪阴雨,亦有夜市。”这说明当时(

)

A.出现了资本主义萌芽

B.东京是世界最大城市

C.政府不再抑制工商业

D.商品经济的发展繁荣

3.下表所示为南宋时期纸币在不同地区的使用情况(部分)。表中信息可用于说明这些地区(

)

名称

主要通行地区

首先印造

川引(四川交子)

四川地区

民造

东南会子(便钱会子)

以临安为中心的东南地区

民造

淮交

两淮地区

官造

湖会(直便会子)

湖北地区

官造

A.官民矛盾尖锐

B.重农抑商政策瓦解

C.纸币逐渐普及

D.商品经济较为繁荣

4.北宋诗人苏轼在一首诗中写道“君不见前年雨雪行人断,城中居民风裂骭。湿薪半束抱衾裯,日暮敲门无处换。岂料山中有遗宝,磊落如磐万车炭。”诗中的山中遗宝指的是( )

A.木炭

B.煤

C.石油

D.铁矿

5.宋朝建立后,国家财赋大部分依赖南方;南宋岁收,更超北宋之上。宋初岁入一千六百余万缗,为唐代两倍。熙宁时增至五千余万缗,南宋时更增至六千余万缗。据此可知( )

A.宋朝经济水平达到古代顶峰

B.两宋时期经济重心南移完成

C.两宋税收大部分来自商业税

D.南宋经济的发展巩固了政权

6.北宋丝织业逐渐形成江浙和四川两个中心,蜀地丝织品号为冠天下。河南、河北、江西造瓷器大量运销国外。苏皖地区金、银、铜、铁、铅、煤的开采冶炼规模都相当大。明州、泉州、广州造船业居世界首位。这些现象表明宋代( )

A.产业的区域分工较鲜明

B.手工业产品主要用于出口

C.朝贡贸易得到一定发展

D.对外贸易成为经济的支柱

7.宋代早市紧接夜市,因其凌晨营业,天明即散,故被时人形象地称为“鬼市”。“鬼市”不仅在都城里普遍存在,外地州县也是如此。这反映了宋代(

)

A.农业的发展

B.手工业的进步

C.商业的繁荣

D.经济重心南移完成

8.据史籍记载:北宋宋神宗熙宁九年(1076年),江南地区征收的夏秋两税占到了全国的55.93%,而且到元丰三年(1080年),江南的户数和口数均占到了全国的2/3以上。这足以说明(

)

A.北宋政府注重发展江南经济

B.南迁民众推动了江南的开发

C.农业复种技术得到大幅推广

D.江南地区经济地位已超北方

9.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》在“宋朝的黄金时代”的标题下写道:除了文化上的成就外,宋朝时代值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。下列各项能为其商业革命提供依据的主要是( )

A.科举取士的发展

B.流通领域出现纸币

C.商帮的大量出现

D.资本主义雇佣关系

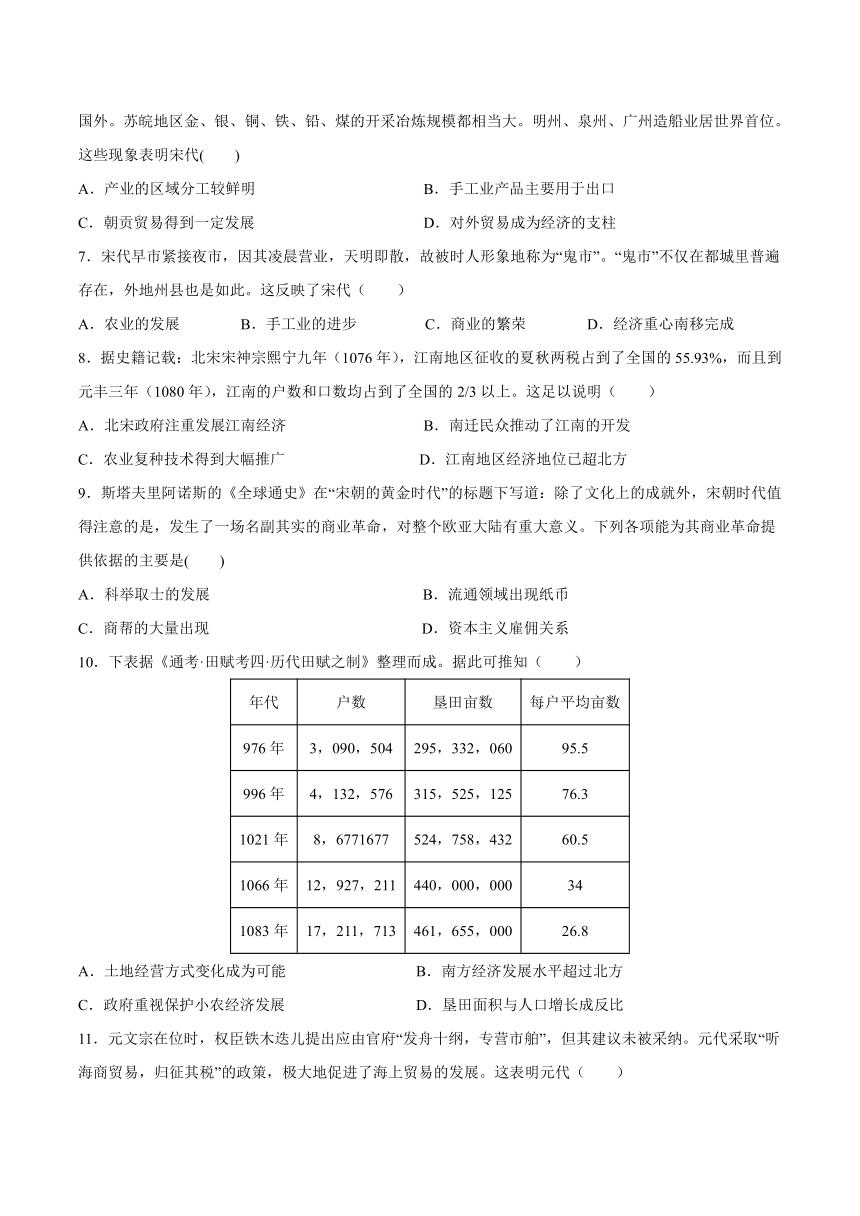

10.下表据《通考·田赋考四·历代田赋之制》整理而成。据此可推知(

)

年代

户数

垦田亩数

每户平均亩数

976年

3,090,504

295,332,060

95.5

996年

4,132,576

315,525,125

76.3

1021年

8,6771677

524,758,432

60.5

1066年

12,927,211

440,000,000

34

1083年

17,211,713

461,655,000

26.8

A.土地经营方式变化成为可能

B.南方经济发展水平超过北方

C.政府重视保护小农经济发展

D.垦田面积与人口增长成反比

11.元文宗在位时,权臣铁木迭儿提出应由官府“发舟十纲,专营市舶”,但其建议未被采纳。元代采取“听海商贸易,归征其税”的政策,极大地促进了海上贸易的发展。这表明元代(

)

A.贸易政策相对开放

B.没有正式的海关制度

C.重视传统朝贡体系

D.对地方的控制力不足

12.《宋史》载,989年,宋太宗下诏:“庶人、商贾、伎术、不系官伶人,只许皂白衣、铁角带,不得服紫”。1117年,提举淮南东路学事丁璀指出:“今闾阎之卑,倡优之贱,男子服带犀玉,妇人涂饰金珠,尚多僭侈,未合故制。”这些记载反映出(

)

A.政治决策左右社会风尚

B.经济发展改变民众生活

C.理学思想固化官员思维

D.商业进步瓦解传统伦理

13.广告的本质是传播,广告的灵魂是创意。据考证,叫卖广告最早在先秦已出现,到宋代我国的广告中以唱卖为主,“自隔宿及五更,沿门唱卖声,满街不绝”。叫卖配上词曲,曲牌中有《甜水令》、《包子令》等,韵味十足。结合材料,你认为造成宋代广告形式变化的主要原因是(

)

A.商品经济的发展

B.市民通俗艺术的兴盛

C.商业的时空限制被打破

D.市民阶层广告意识的增强

14.如图为中国古代南北方人才比重示意图。导致这一现象的主要原因是( )

A.选官制度的完善

B.商品经济的发展

C.经济重心的转移

D.政治中心的变迁

15.妈祖是中国民间信仰的海上佑护女神。北宋宣和六年(1124年),朝廷赐庙额“顺济”给妈祖,这是妈祖第一次得到朝廷认可。南宋绍兴四年(1134年),朝廷赐妈祖“灵惠妃”的称号,妈祖完成了从地方神到全国女神的转变。这从侧面印证了两宋时期(

)

A.经济重心南移

B.海外贸易繁荣

C.北方民族压迫

D.儒学信仰动摇

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 宋朝商品经济非常繁荣。农业发展使剩余农产品大量增加,新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场,一些“专业化农业区”主要依赖外地提供商品粮,均使商品流通规模继续扩大。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构,北宋后期全国镇市有1

900有余,大者年税收万贯以上,经济地位超出其所属之县,草市作为乡村定期集市更加普遍。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、川峡、北方、西北几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司,英宗时市舶收入年63万贯,至南宋前期已增至200万贯。北宋铸币量很大,最多时高出盛唐十余倍,但仍不能满足商业发展需要,因此民间开始出现中国古代最早的纸币,称为“交子”,南宋纸币使用更加普遍,在商业活动中的重要性超出了铜钱。宋朝城市繁荣,汴京和临安盛时人口均超出百万。大城市数量激增,加上广大州县城居人口及集镇人口,城市人口占全国总人口的比例可能达到20%以上。大城市中消费水平的涨高,文化娱乐活动的丰富,夜生活的发展,都达到空前水平。

——张帆《中国古代简史》

(1)根据材料,归纳宋朝商业发展的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋朝商业繁荣的原因。

17.阅读材料,完成下列要求。

历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

比较图1、图2,提取有关隋元间大运河变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

参考答案

1——15:BDDBB

ACDBA

ACACB

16.(1)表现:农产品(经济作物)商品化程度高;三级市场体系和区域市场的形成;海外贸易发达(繁荣);货币使用量大及纸币的出现;城市商业繁荣(城市化水平较高、商业活动扩展到精神生活领域)。

(2)原因:农业和手工业的发展(社会生产力的提高);商业环境相对宽松;文化科技的进步;经济重心的南移。

17.信息:大运河的中心由洛阳到大都;从走向来看,元代的大运河走向一路东移,不再经过中原地区,而是取道山东直入大都;开辟了长途海运路线。

说明:政治中心的转移;节省运输成本、提高运输效率的需求;南方经济发展,南粮北调的需求;海上交通发达。

辽宋夏金元的经济与社会

一、选择题

1.金朝中都(今北京)产稻、粱、麦、麻等;南京路(今河南开封)产麦、粟、稻;辽东路许多州也盛产稻。金世宗时设常平仓,到金章宗明昌三年(1192年)常平仓共有519处,积粟3786.3万余石,可备官兵五年的食用,米810余万石,可备四年食用。这表明当时(

)

A.政府重视优质农作物的推广

B.北方的农业得到一定的发展

C.国家赈灾救济体系比较完备

D.黄河流域仍是中国经济重心

2.宋代《东京梦华录》里记载:“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。冬月虽大风雪阴雨,亦有夜市。”这说明当时(

)

A.出现了资本主义萌芽

B.东京是世界最大城市

C.政府不再抑制工商业

D.商品经济的发展繁荣

3.下表所示为南宋时期纸币在不同地区的使用情况(部分)。表中信息可用于说明这些地区(

)

名称

主要通行地区

首先印造

川引(四川交子)

四川地区

民造

东南会子(便钱会子)

以临安为中心的东南地区

民造

淮交

两淮地区

官造

湖会(直便会子)

湖北地区

官造

A.官民矛盾尖锐

B.重农抑商政策瓦解

C.纸币逐渐普及

D.商品经济较为繁荣

4.北宋诗人苏轼在一首诗中写道“君不见前年雨雪行人断,城中居民风裂骭。湿薪半束抱衾裯,日暮敲门无处换。岂料山中有遗宝,磊落如磐万车炭。”诗中的山中遗宝指的是( )

A.木炭

B.煤

C.石油

D.铁矿

5.宋朝建立后,国家财赋大部分依赖南方;南宋岁收,更超北宋之上。宋初岁入一千六百余万缗,为唐代两倍。熙宁时增至五千余万缗,南宋时更增至六千余万缗。据此可知( )

A.宋朝经济水平达到古代顶峰

B.两宋时期经济重心南移完成

C.两宋税收大部分来自商业税

D.南宋经济的发展巩固了政权

6.北宋丝织业逐渐形成江浙和四川两个中心,蜀地丝织品号为冠天下。河南、河北、江西造瓷器大量运销国外。苏皖地区金、银、铜、铁、铅、煤的开采冶炼规模都相当大。明州、泉州、广州造船业居世界首位。这些现象表明宋代( )

A.产业的区域分工较鲜明

B.手工业产品主要用于出口

C.朝贡贸易得到一定发展

D.对外贸易成为经济的支柱

7.宋代早市紧接夜市,因其凌晨营业,天明即散,故被时人形象地称为“鬼市”。“鬼市”不仅在都城里普遍存在,外地州县也是如此。这反映了宋代(

)

A.农业的发展

B.手工业的进步

C.商业的繁荣

D.经济重心南移完成

8.据史籍记载:北宋宋神宗熙宁九年(1076年),江南地区征收的夏秋两税占到了全国的55.93%,而且到元丰三年(1080年),江南的户数和口数均占到了全国的2/3以上。这足以说明(

)

A.北宋政府注重发展江南经济

B.南迁民众推动了江南的开发

C.农业复种技术得到大幅推广

D.江南地区经济地位已超北方

9.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》在“宋朝的黄金时代”的标题下写道:除了文化上的成就外,宋朝时代值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。下列各项能为其商业革命提供依据的主要是( )

A.科举取士的发展

B.流通领域出现纸币

C.商帮的大量出现

D.资本主义雇佣关系

10.下表据《通考·田赋考四·历代田赋之制》整理而成。据此可推知(

)

年代

户数

垦田亩数

每户平均亩数

976年

3,090,504

295,332,060

95.5

996年

4,132,576

315,525,125

76.3

1021年

8,6771677

524,758,432

60.5

1066年

12,927,211

440,000,000

34

1083年

17,211,713

461,655,000

26.8

A.土地经营方式变化成为可能

B.南方经济发展水平超过北方

C.政府重视保护小农经济发展

D.垦田面积与人口增长成反比

11.元文宗在位时,权臣铁木迭儿提出应由官府“发舟十纲,专营市舶”,但其建议未被采纳。元代采取“听海商贸易,归征其税”的政策,极大地促进了海上贸易的发展。这表明元代(

)

A.贸易政策相对开放

B.没有正式的海关制度

C.重视传统朝贡体系

D.对地方的控制力不足

12.《宋史》载,989年,宋太宗下诏:“庶人、商贾、伎术、不系官伶人,只许皂白衣、铁角带,不得服紫”。1117年,提举淮南东路学事丁璀指出:“今闾阎之卑,倡优之贱,男子服带犀玉,妇人涂饰金珠,尚多僭侈,未合故制。”这些记载反映出(

)

A.政治决策左右社会风尚

B.经济发展改变民众生活

C.理学思想固化官员思维

D.商业进步瓦解传统伦理

13.广告的本质是传播,广告的灵魂是创意。据考证,叫卖广告最早在先秦已出现,到宋代我国的广告中以唱卖为主,“自隔宿及五更,沿门唱卖声,满街不绝”。叫卖配上词曲,曲牌中有《甜水令》、《包子令》等,韵味十足。结合材料,你认为造成宋代广告形式变化的主要原因是(

)

A.商品经济的发展

B.市民通俗艺术的兴盛

C.商业的时空限制被打破

D.市民阶层广告意识的增强

14.如图为中国古代南北方人才比重示意图。导致这一现象的主要原因是( )

A.选官制度的完善

B.商品经济的发展

C.经济重心的转移

D.政治中心的变迁

15.妈祖是中国民间信仰的海上佑护女神。北宋宣和六年(1124年),朝廷赐庙额“顺济”给妈祖,这是妈祖第一次得到朝廷认可。南宋绍兴四年(1134年),朝廷赐妈祖“灵惠妃”的称号,妈祖完成了从地方神到全国女神的转变。这从侧面印证了两宋时期(

)

A.经济重心南移

B.海外贸易繁荣

C.北方民族压迫

D.儒学信仰动摇

二、非选择题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料 宋朝商品经济非常繁荣。农业发展使剩余农产品大量增加,新兴经济作物茶叶、甘蔗之类绝大部分进入市场,一些“专业化农业区”主要依赖外地提供商品粮,均使商品流通规模继续扩大。市场形成城市、镇市、草市三级金字塔型结构,北宋后期全国镇市有1

900有余,大者年税收万贯以上,经济地位超出其所属之县,草市作为乡村定期集市更加普遍。在地方贸易网的基础上,初步形成了江南、川峡、北方、西北几个较大的区域市场。海外贸易规模超出唐朝,朝廷在南方沿海港口设立了多处市舶司,英宗时市舶收入年63万贯,至南宋前期已增至200万贯。北宋铸币量很大,最多时高出盛唐十余倍,但仍不能满足商业发展需要,因此民间开始出现中国古代最早的纸币,称为“交子”,南宋纸币使用更加普遍,在商业活动中的重要性超出了铜钱。宋朝城市繁荣,汴京和临安盛时人口均超出百万。大城市数量激增,加上广大州县城居人口及集镇人口,城市人口占全国总人口的比例可能达到20%以上。大城市中消费水平的涨高,文化娱乐活动的丰富,夜生活的发展,都达到空前水平。

——张帆《中国古代简史》

(1)根据材料,归纳宋朝商业发展的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋朝商业繁荣的原因。

17.阅读材料,完成下列要求。

历史地图包含了政治、经济、文化等多种信息。

比较图1、图2,提取有关隋元间大运河变迁的信息,并结合所学知识予以说明。

参考答案

1——15:BDDBB

ACDBA

ACACB

16.(1)表现:农产品(经济作物)商品化程度高;三级市场体系和区域市场的形成;海外贸易发达(繁荣);货币使用量大及纸币的出现;城市商业繁荣(城市化水平较高、商业活动扩展到精神生活领域)。

(2)原因:农业和手工业的发展(社会生产力的提高);商业环境相对宽松;文化科技的进步;经济重心的南移。

17.信息:大运河的中心由洛阳到大都;从走向来看,元代的大运河走向一路东移,不再经过中原地区,而是取道山东直入大都;开辟了长途海运路线。

说明:政治中心的转移;节省运输成本、提高运输效率的需求;南方经济发展,南粮北调的需求;海上交通发达。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进