2021-2022学年部编版语文七年级上册第三单元《朝花夕拾》课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文七年级上册第三单元《朝花夕拾》课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-07 09:45:41 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

统编版七年级上册第三单元名著导读

且读且思

细听花语

——《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

1.通过了解写作背景,认识不同成长阶段的鲁迅。

2.通过成长图表的梳理,提炼出鲁迅破封建、唤国魂的赤子情怀,汲取其人生精神营养。

3.通过阅读方法指引、写作风格提炼,加深对文本的解读,消除与经典的隔膜。

学习目标

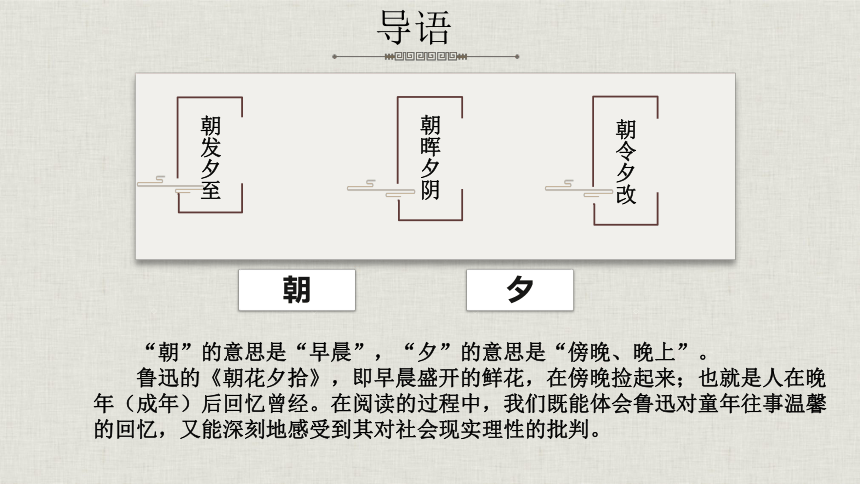

导语

朝发夕至

朝晖夕阴

朝令夕改

“朝”的意思是“早晨”,“夕”的意思是“傍晚、晚上”。

鲁迅的《朝花夕拾》,即早晨盛开的鲜花,在傍晚捡起来;也就是人在晚年(成年)后回忆曾经。在阅读的过程中,我们既能体会鲁迅对童年往事温馨的回忆,又能深刻地感受到其对社会现实理性的批判。

朝

夕

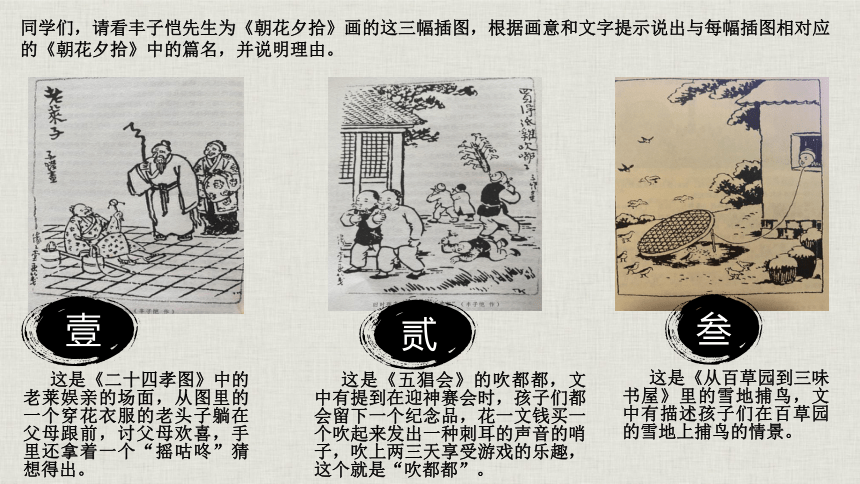

同学们,请看丰子恺先生为《朝花夕拾》画的这三幅插图,根据画意和文字提示说出与每幅插图相对应的《朝花夕拾》中的篇名,并说明理由。

壹

贰

叁

这是《二十四孝图》中的老莱娱亲的场面,从图里的一个穿花衣服的老头子躺在父母跟前,讨父母欢喜,手里还拿着一个“摇咕咚”猜想得出。

这是《从百草园到三味书屋》里的雪地捕鸟,文中有描述孩子们在百草园的雪地上捕鸟的情景。

这是《五猖会》的吹都都,文中有提到在迎神赛会时,孩子们都会留下一个纪念品,花一文钱买一个吹起来发出一种刺耳的声音的哨子,吹上两三天享受游戏的乐趣,这个就是“吹都都”。

这十篇就是从记忆中抄出来的,与实际内容或有些不同,然而我现在只记得是这样。文体大概很杂乱,因为是或作或辍,经了九个月之多。环境也不一:前两篇写于北京寓所的东壁下;中三篇是流离中所作,地方是医院和木匠房;后五篇却在厦门大学的图书馆的楼上,已经是被学者们挤出集团之后了。

——《小引》

读

花海拾忆

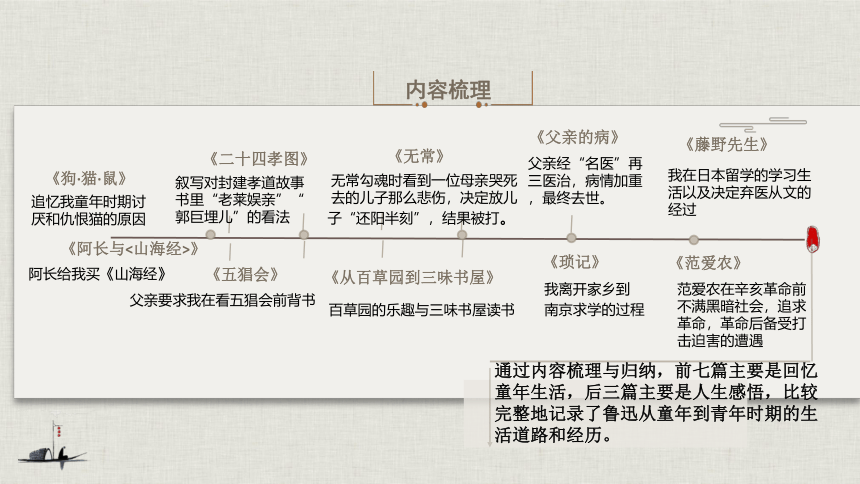

内容梳理

《狗·猫·鼠》

追忆我童年时期讨厌和仇恨猫的原因

《阿长与<山海经>》

阿长给我买《山海经》

《二十四孝图》

叙写对封建孝道故事书里“老莱娱亲”“郭巨埋儿”的看法

《无常》

无常勾魂时看到一位母亲哭死去的儿子那么悲伤,决定放儿子“还阳半刻”,结果被打。

《五猖会》

父亲要求我在看五猖会前背书

《琐记》

我离开家乡到

南京求学的过程

《范爱农》

范爱农在辛亥革命前不满黑暗社会,追求革命,革命后备受打击迫害的遭遇

《从百草园到三味书屋》

百草园的乐趣与三味书屋读书

《藤野先生》

我在日本留学的学习生活以及决定弃医从文的经过

通过内容梳理与归纳,前七篇主要是回忆童年生活,后三篇主要是人生感悟,比较完整地记录了鲁迅从童年到青年时期的生活道路和经历。

《父亲的病》

父亲经“名医”再三医治,病情加重,最终去世。

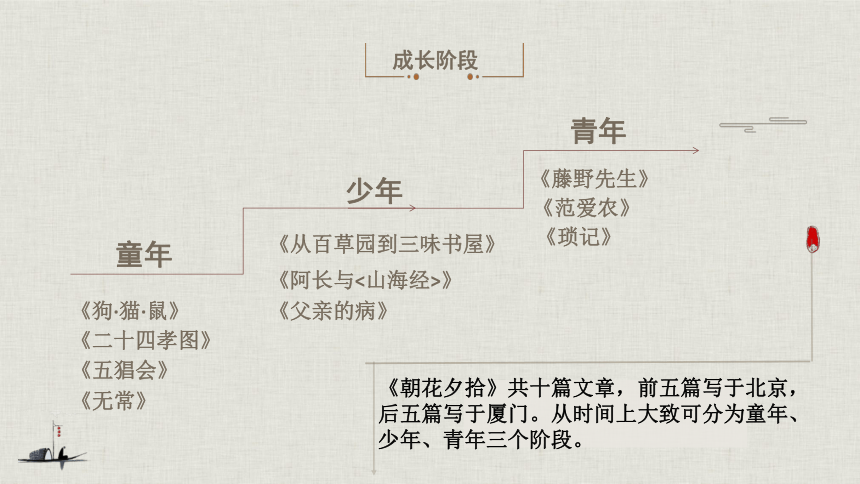

成长阶段

《狗·猫·鼠》

《从百草园到三味书屋》

《二十四孝图》

《无常》

《五猖会》

《琐记》

《范爱农》

《阿长与<山海经>》

《藤野先生》

《朝花夕拾》共十篇文章,前五篇写于北京,后五篇写于厦门。从时间上大致可分为童年、少年、青年三个阶段。

《父亲的病》

《父亲的病》

青年

少年

童年

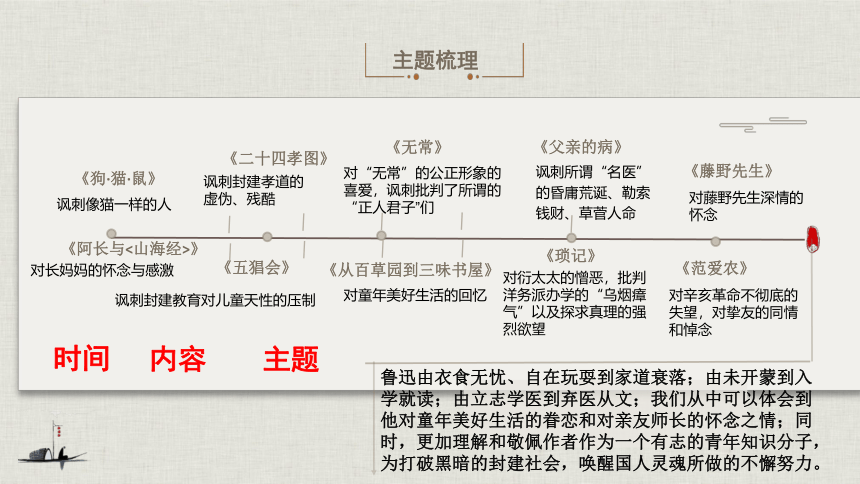

主题梳理

《狗·猫·鼠》

讽刺像猫一样的人

《阿长与<山海经>》

对长妈妈的怀念与感激

《二十四孝图》

讽刺封建孝道的虚伪、残酷

《无常》

对“无常”的公正形象的喜爱,讽刺批判了所谓的“正人君子”们

《五猖会》

讽刺封建教育对儿童天性的压制

《琐记》

对衍太太的憎恶,批判洋务派办学的“乌烟瘴气”以及探求真理的强烈欲望

《范爱农》

对辛亥革命不彻底的失望,对挚友的同情和悼念

《从百草园到三味书屋》

对童年美好生活的回忆

《藤野先生》

对藤野先生深情的怀念

鲁迅由衣食无忧、自在玩耍到家道衰落;由未开蒙到入学就读;由立志学医到弃医从文;我们从中可以体会到他对童年美好生活的眷恋和对亲友师长的怀念之情;同时,更加理解和敬佩作者作为一个有志的青年知识分子,为打破黑暗的封建社会,唤醒国人灵魂所做的不懈努力。

《父亲的病》

讽刺所谓“名医”

的昏庸荒诞、勒索

钱财、草菅人命

时间

内容

主题

思

落花之意

读《从百草园到三味书屋》雪地捕鸟片段,圈点勾画、作批注。

童年:童心飞扬

家教严格

扫开一块雪,露出地面,用一支短棒支起一面大的竹筛来,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远地牵着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一拉,便罩住了。

(方法:抓关键动词)

批注:一系列动词准确、生动地写出了雪地捕鸟的过程,表现了雪地捕鸟的乐趣。

正所谓不动笔墨不读书,要想吸收书中的精华,我们要会作阅读批注,以帮助自己理解原文,进行深入思考。我们在读书时,可通过赏析语言特色(如生动的修辞、准确的动词、精当的修饰语)、评点人物、批语(如读书感想、疑难问题)、内容总结等批注式阅读方法,对名著进行深度的阅读,注明自己的思维轨迹,打上自己的认知烙印,表达自己阅读时的真情实感,从而获得一种读书的乐趣。

批注式阅读

读《从百草园到三味书屋》,圈点勾画出鲁迅小时候的玩耍趣事并作批注。

童年:童心飞扬

家教严格

趣事:在百草园捉虫子、拔野草、雪地捕鸟,在三味

书屋折腊梅、寻蝉蜕、描绣像。

每次读到《从百草园到三味书屋》,老师的心中满是故乡的美好,岁月的童真。漫山遍野地摘野果,捕黄蝶,挖蚯蚓钓鱼,爬树掏鸟窝……。故乡是我童年的“百草园”!可谓是和鲁迅先生的童年如出一辙,童年的幸福都是一样的,无忧无虑,朴实而美好!

读《五猖会》,找出作者印象最深刻的事。

童年:童心飞扬

家教严格

正当大家都在欢天喜地准备去东关看五猖会时,父亲却

要求我必须把《鉴略》背完。

鲁迅被父亲逼着背《鉴略》,这让他深感痛苦。同学们此刻也许也在感叹:我们何尝不是呢?道法、历史、语文、英语等,太多要背了!严厉的老师,喋喋不休的父母。除了学习这也不让那也不让。

我们与鲁迅有相似的童年,有童心童趣,会调皮贪玩,也会因为被父亲逼迫

背书而感到无奈……读《朝花夕拾》,我们既读出了童趣,又读出了自己。

默读《琐记》、《藤野先生》的片段

好。那么,走罢!

但是,那里去呢?

无须学费的学校在南京,自然只好往南京去。

毕业,自然大家都期望的,但一到毕业,却又有些爽然若失。

留学的事,官僚也许可了,派定五名到日本去。

……

——《琐记》

东京也无非是这样。

到别的地方去看看,如何呢?

我就往仙台的医学专门学校去。

呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不再学医学,并且离开这仙台。

……

—《藤野先生》

青年:负笈游学

弃医从文

藤野先生

在鲁迅先生的求学历程中,我们看到了他的成长,他的成长是自我的觉醒,是沿着求知与真理的方向不断靠近责任的过程。

以上是鲁迅离开家乡到南京、日本的求学历程,我们读出了一个求学时也会迷茫的青年鲁迅,读出了一个为唤醒国人麻木的神经而毅然“弃医从文”的青年鲁迅。

经典并不遥远,只不过是鲁迅用艺术的笔法再现了我们都会经历的事、遇到的人,舔尝过的酸甜苦辣。鲁迅和我们一样,他并不只是一位在神坛上被后人敬仰的文学家,更是一个鲜活生动的普通人。我们可以从书中寻找共感,汲取精神养分。

我常想在纷扰中寻出一点闲静来,然而委实不易。

____《小引》

《狗·猫·鼠》:双重视角

多样解读

写作背景:

1925年,鲁迅在北京担任大学讲师,期间因支持学生运动而受到流言攻击和排挤。1926年,北洋军阀政府枪杀进步学生,制造“三一八”惨案。鲁迅先生写下《纪念刘和珍君》等一系列文章,热情支持学生的正义斗争,控诉北洋军阀政府的残暴,结果遭到当局通缉,不得不远走厦门避难。

《狗·猫·鼠》:双重视角

多样解读

当他回想起童年往事时,笔下的文字充满温情:

片段二:

我是常不免于弄弄笔墨的,写了下来,印了出去,对于有些人似乎总是搔着痒处的时候少,碰着痛处的时候多。万一不谨,甚而至于得罪了名人或名教授,或者更甚而至于得罪了“负有指导青年责任的前辈”之流,可就危险已极。

——《狗·猫·鼠》

片段一:

那是一个我的幼时的夏夜,我躺在一株大桂树下的小饭桌上乘凉,祖母摇着芭蕉扇坐在桌旁,给我猜谜,讲故事。

——《狗·猫·鼠》

然而当他一旦联想起现实时,立刻又变得冷峻、犀利:

一个是童年视角

一个是成年视角

《狗·猫·鼠》:双重视角

多样解读

《狗·猫·鼠》:双重视角

多样解读

双重视角既是阅读视角,更是写作手法。

从鲁迅离开家乡到南京、日本求学,然后再回中国教书的心路历程来看,我们不难发现他在不同阶段所经历的矛盾、纠结和迷茫,快乐之于鲁迅是短暂的,面对现实的残酷,追忆、怀念、抨击,他所有的一切都是为了寻求一丝灵魂的慰藉,保持一份生命的清醒,以便在现实的牢笼里找到一个出口。

《狗·猫·鼠》:反讽手法

多样解读

片段:

虫蛆也许是不干净的,但它们并没有自鸣清高;鸷禽猛兽以较弱的动物为饵,不妨说是凶残的罢,但它们从来就没有竖过“公理”“正义”的旗子,使牺牲者直到被吃的时侯为止,还是一味佩服赞叹它们。人呢,能直立了,自然是一大进步;能说话了,自然又是一大进步;能写字作文了,自然又是一大进步。然而也就堕落,因为那时也开始了说空话。说空话尚无不可,甚至于连自己也不知道说着违心之论,则对于只能嗥叫的动物,实在免不得“颜厚有忸怩”。

——《狗·猫·鼠》

反讽。

表面写动物,实际上借物喻人。

《狗·猫·鼠》是针对“正人君子”的攻击引发的,嘲讽了他们散布的“流言”,表述了对猫“尽情折磨”弱者、“到处嗥叫”、时而“一副媚态”等特性的憎恶;作者追忆童年时救养的一只可爱的隐鼠遭到摧残的经历和感受,表现了对弱小者的同情和对暴虐者的憎恨。

《朝花夕拾》:对比白描

多样解读

白描。

运用白描的手法,传神地刻画出人物的性格特征,采用了人物的肖像描写、动作描写、语言描写,创造了许多性格鲜明的人物形象。如《从百草园到三味书屋》中旧学老先生寿镜吾;《阿长与山海经》中农村朴素妇女阿长;《藤野先生》中教学严谨的藤野。

对比。

《五猖会》通过“我”前后心境的对比表达了对封建社会的反感和批判;《无常》通过无常这个“鬼”和现实中的“人”对比,深刻地刻画出了现实生活中某些“人格”不如“鬼格”的人的丑恶面目;《狗·猫·鼠》作者对小隐鼠的爱和对猫的强烈憎恨形成了鲜明的对比。

同学们,在读《朝花夕拾》的过程中,遇到难以明白主旨的文章时,我们可以结合作者的创作背景去理解。同时,我们还应通过写作手法分析文章,比如用童年视角的温情与成年视角的讽刺去审视文章,通过反讽、对比、白描等手法理解人物,解读文本。

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,提“旧事”,不仅为了怀念,还为了触时事;忆往昔,不仅为了留痕,还为了醒今人。

一本《朝花夕拾》,将所有的爱汇聚成一幕幕温馨的回忆,也将所有的恨凝结成一句句冷峻的批判。同学们,回望自己的成长,除了捡拾幸福的过往,我们还应该思考些什么?承担些什么呢?希望大家将这本经典作品一读再读,凝结成自己的人生智慧。

课堂小结:

读《朝花夕拾》,我们看到鲁迅丰富多彩的童年生活:和小伙伴在冬天捕鸟,在百草园拔何首乌,在学堂后院找蚂蚁,在书上描绣像,在迎神赛会上吹都都……

每个人都有童年,也许我们会羡慕他拥有百草园那方乐土,但我们更庆幸自己生活在平等、和谐、自由的社会中,享受着科学、多元、幸福的教育生活。

请以“我和鲁迅比童年”为主题,完成一张手抄报。

作业布置:

看别的书也一样,仍要自己思索,自己观察,倘只看书,便变成书橱。

——《读书杂谈》

谢

谢!

统编版七年级上册第三单元名著导读

且读且思

细听花语

——《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

1.通过了解写作背景,认识不同成长阶段的鲁迅。

2.通过成长图表的梳理,提炼出鲁迅破封建、唤国魂的赤子情怀,汲取其人生精神营养。

3.通过阅读方法指引、写作风格提炼,加深对文本的解读,消除与经典的隔膜。

学习目标

导语

朝发夕至

朝晖夕阴

朝令夕改

“朝”的意思是“早晨”,“夕”的意思是“傍晚、晚上”。

鲁迅的《朝花夕拾》,即早晨盛开的鲜花,在傍晚捡起来;也就是人在晚年(成年)后回忆曾经。在阅读的过程中,我们既能体会鲁迅对童年往事温馨的回忆,又能深刻地感受到其对社会现实理性的批判。

朝

夕

同学们,请看丰子恺先生为《朝花夕拾》画的这三幅插图,根据画意和文字提示说出与每幅插图相对应的《朝花夕拾》中的篇名,并说明理由。

壹

贰

叁

这是《二十四孝图》中的老莱娱亲的场面,从图里的一个穿花衣服的老头子躺在父母跟前,讨父母欢喜,手里还拿着一个“摇咕咚”猜想得出。

这是《从百草园到三味书屋》里的雪地捕鸟,文中有描述孩子们在百草园的雪地上捕鸟的情景。

这是《五猖会》的吹都都,文中有提到在迎神赛会时,孩子们都会留下一个纪念品,花一文钱买一个吹起来发出一种刺耳的声音的哨子,吹上两三天享受游戏的乐趣,这个就是“吹都都”。

这十篇就是从记忆中抄出来的,与实际内容或有些不同,然而我现在只记得是这样。文体大概很杂乱,因为是或作或辍,经了九个月之多。环境也不一:前两篇写于北京寓所的东壁下;中三篇是流离中所作,地方是医院和木匠房;后五篇却在厦门大学的图书馆的楼上,已经是被学者们挤出集团之后了。

——《小引》

读

花海拾忆

内容梳理

《狗·猫·鼠》

追忆我童年时期讨厌和仇恨猫的原因

《阿长与<山海经>》

阿长给我买《山海经》

《二十四孝图》

叙写对封建孝道故事书里“老莱娱亲”“郭巨埋儿”的看法

《无常》

无常勾魂时看到一位母亲哭死去的儿子那么悲伤,决定放儿子“还阳半刻”,结果被打。

《五猖会》

父亲要求我在看五猖会前背书

《琐记》

我离开家乡到

南京求学的过程

《范爱农》

范爱农在辛亥革命前不满黑暗社会,追求革命,革命后备受打击迫害的遭遇

《从百草园到三味书屋》

百草园的乐趣与三味书屋读书

《藤野先生》

我在日本留学的学习生活以及决定弃医从文的经过

通过内容梳理与归纳,前七篇主要是回忆童年生活,后三篇主要是人生感悟,比较完整地记录了鲁迅从童年到青年时期的生活道路和经历。

《父亲的病》

父亲经“名医”再三医治,病情加重,最终去世。

成长阶段

《狗·猫·鼠》

《从百草园到三味书屋》

《二十四孝图》

《无常》

《五猖会》

《琐记》

《范爱农》

《阿长与<山海经>》

《藤野先生》

《朝花夕拾》共十篇文章,前五篇写于北京,后五篇写于厦门。从时间上大致可分为童年、少年、青年三个阶段。

《父亲的病》

《父亲的病》

青年

少年

童年

主题梳理

《狗·猫·鼠》

讽刺像猫一样的人

《阿长与<山海经>》

对长妈妈的怀念与感激

《二十四孝图》

讽刺封建孝道的虚伪、残酷

《无常》

对“无常”的公正形象的喜爱,讽刺批判了所谓的“正人君子”们

《五猖会》

讽刺封建教育对儿童天性的压制

《琐记》

对衍太太的憎恶,批判洋务派办学的“乌烟瘴气”以及探求真理的强烈欲望

《范爱农》

对辛亥革命不彻底的失望,对挚友的同情和悼念

《从百草园到三味书屋》

对童年美好生活的回忆

《藤野先生》

对藤野先生深情的怀念

鲁迅由衣食无忧、自在玩耍到家道衰落;由未开蒙到入学就读;由立志学医到弃医从文;我们从中可以体会到他对童年美好生活的眷恋和对亲友师长的怀念之情;同时,更加理解和敬佩作者作为一个有志的青年知识分子,为打破黑暗的封建社会,唤醒国人灵魂所做的不懈努力。

《父亲的病》

讽刺所谓“名医”

的昏庸荒诞、勒索

钱财、草菅人命

时间

内容

主题

思

落花之意

读《从百草园到三味书屋》雪地捕鸟片段,圈点勾画、作批注。

童年:童心飞扬

家教严格

扫开一块雪,露出地面,用一支短棒支起一面大的竹筛来,下面撒些秕谷,棒上系一条长绳,人远远地牵着,看鸟雀下来啄食,走到竹筛底下的时候,将绳子一拉,便罩住了。

(方法:抓关键动词)

批注:一系列动词准确、生动地写出了雪地捕鸟的过程,表现了雪地捕鸟的乐趣。

正所谓不动笔墨不读书,要想吸收书中的精华,我们要会作阅读批注,以帮助自己理解原文,进行深入思考。我们在读书时,可通过赏析语言特色(如生动的修辞、准确的动词、精当的修饰语)、评点人物、批语(如读书感想、疑难问题)、内容总结等批注式阅读方法,对名著进行深度的阅读,注明自己的思维轨迹,打上自己的认知烙印,表达自己阅读时的真情实感,从而获得一种读书的乐趣。

批注式阅读

读《从百草园到三味书屋》,圈点勾画出鲁迅小时候的玩耍趣事并作批注。

童年:童心飞扬

家教严格

趣事:在百草园捉虫子、拔野草、雪地捕鸟,在三味

书屋折腊梅、寻蝉蜕、描绣像。

每次读到《从百草园到三味书屋》,老师的心中满是故乡的美好,岁月的童真。漫山遍野地摘野果,捕黄蝶,挖蚯蚓钓鱼,爬树掏鸟窝……。故乡是我童年的“百草园”!可谓是和鲁迅先生的童年如出一辙,童年的幸福都是一样的,无忧无虑,朴实而美好!

读《五猖会》,找出作者印象最深刻的事。

童年:童心飞扬

家教严格

正当大家都在欢天喜地准备去东关看五猖会时,父亲却

要求我必须把《鉴略》背完。

鲁迅被父亲逼着背《鉴略》,这让他深感痛苦。同学们此刻也许也在感叹:我们何尝不是呢?道法、历史、语文、英语等,太多要背了!严厉的老师,喋喋不休的父母。除了学习这也不让那也不让。

我们与鲁迅有相似的童年,有童心童趣,会调皮贪玩,也会因为被父亲逼迫

背书而感到无奈……读《朝花夕拾》,我们既读出了童趣,又读出了自己。

默读《琐记》、《藤野先生》的片段

好。那么,走罢!

但是,那里去呢?

无须学费的学校在南京,自然只好往南京去。

毕业,自然大家都期望的,但一到毕业,却又有些爽然若失。

留学的事,官僚也许可了,派定五名到日本去。

……

——《琐记》

东京也无非是这样。

到别的地方去看看,如何呢?

我就往仙台的医学专门学校去。

呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不再学医学,并且离开这仙台。

……

—《藤野先生》

青年:负笈游学

弃医从文

藤野先生

在鲁迅先生的求学历程中,我们看到了他的成长,他的成长是自我的觉醒,是沿着求知与真理的方向不断靠近责任的过程。

以上是鲁迅离开家乡到南京、日本的求学历程,我们读出了一个求学时也会迷茫的青年鲁迅,读出了一个为唤醒国人麻木的神经而毅然“弃医从文”的青年鲁迅。

经典并不遥远,只不过是鲁迅用艺术的笔法再现了我们都会经历的事、遇到的人,舔尝过的酸甜苦辣。鲁迅和我们一样,他并不只是一位在神坛上被后人敬仰的文学家,更是一个鲜活生动的普通人。我们可以从书中寻找共感,汲取精神养分。

我常想在纷扰中寻出一点闲静来,然而委实不易。

____《小引》

《狗·猫·鼠》:双重视角

多样解读

写作背景:

1925年,鲁迅在北京担任大学讲师,期间因支持学生运动而受到流言攻击和排挤。1926年,北洋军阀政府枪杀进步学生,制造“三一八”惨案。鲁迅先生写下《纪念刘和珍君》等一系列文章,热情支持学生的正义斗争,控诉北洋军阀政府的残暴,结果遭到当局通缉,不得不远走厦门避难。

《狗·猫·鼠》:双重视角

多样解读

当他回想起童年往事时,笔下的文字充满温情:

片段二:

我是常不免于弄弄笔墨的,写了下来,印了出去,对于有些人似乎总是搔着痒处的时候少,碰着痛处的时候多。万一不谨,甚而至于得罪了名人或名教授,或者更甚而至于得罪了“负有指导青年责任的前辈”之流,可就危险已极。

——《狗·猫·鼠》

片段一:

那是一个我的幼时的夏夜,我躺在一株大桂树下的小饭桌上乘凉,祖母摇着芭蕉扇坐在桌旁,给我猜谜,讲故事。

——《狗·猫·鼠》

然而当他一旦联想起现实时,立刻又变得冷峻、犀利:

一个是童年视角

一个是成年视角

《狗·猫·鼠》:双重视角

多样解读

《狗·猫·鼠》:双重视角

多样解读

双重视角既是阅读视角,更是写作手法。

从鲁迅离开家乡到南京、日本求学,然后再回中国教书的心路历程来看,我们不难发现他在不同阶段所经历的矛盾、纠结和迷茫,快乐之于鲁迅是短暂的,面对现实的残酷,追忆、怀念、抨击,他所有的一切都是为了寻求一丝灵魂的慰藉,保持一份生命的清醒,以便在现实的牢笼里找到一个出口。

《狗·猫·鼠》:反讽手法

多样解读

片段:

虫蛆也许是不干净的,但它们并没有自鸣清高;鸷禽猛兽以较弱的动物为饵,不妨说是凶残的罢,但它们从来就没有竖过“公理”“正义”的旗子,使牺牲者直到被吃的时侯为止,还是一味佩服赞叹它们。人呢,能直立了,自然是一大进步;能说话了,自然又是一大进步;能写字作文了,自然又是一大进步。然而也就堕落,因为那时也开始了说空话。说空话尚无不可,甚至于连自己也不知道说着违心之论,则对于只能嗥叫的动物,实在免不得“颜厚有忸怩”。

——《狗·猫·鼠》

反讽。

表面写动物,实际上借物喻人。

《狗·猫·鼠》是针对“正人君子”的攻击引发的,嘲讽了他们散布的“流言”,表述了对猫“尽情折磨”弱者、“到处嗥叫”、时而“一副媚态”等特性的憎恶;作者追忆童年时救养的一只可爱的隐鼠遭到摧残的经历和感受,表现了对弱小者的同情和对暴虐者的憎恨。

《朝花夕拾》:对比白描

多样解读

白描。

运用白描的手法,传神地刻画出人物的性格特征,采用了人物的肖像描写、动作描写、语言描写,创造了许多性格鲜明的人物形象。如《从百草园到三味书屋》中旧学老先生寿镜吾;《阿长与山海经》中农村朴素妇女阿长;《藤野先生》中教学严谨的藤野。

对比。

《五猖会》通过“我”前后心境的对比表达了对封建社会的反感和批判;《无常》通过无常这个“鬼”和现实中的“人”对比,深刻地刻画出了现实生活中某些“人格”不如“鬼格”的人的丑恶面目;《狗·猫·鼠》作者对小隐鼠的爱和对猫的强烈憎恨形成了鲜明的对比。

同学们,在读《朝花夕拾》的过程中,遇到难以明白主旨的文章时,我们可以结合作者的创作背景去理解。同时,我们还应通过写作手法分析文章,比如用童年视角的温情与成年视角的讽刺去审视文章,通过反讽、对比、白描等手法理解人物,解读文本。

《朝花夕拾》原名《旧事重提》,提“旧事”,不仅为了怀念,还为了触时事;忆往昔,不仅为了留痕,还为了醒今人。

一本《朝花夕拾》,将所有的爱汇聚成一幕幕温馨的回忆,也将所有的恨凝结成一句句冷峻的批判。同学们,回望自己的成长,除了捡拾幸福的过往,我们还应该思考些什么?承担些什么呢?希望大家将这本经典作品一读再读,凝结成自己的人生智慧。

课堂小结:

读《朝花夕拾》,我们看到鲁迅丰富多彩的童年生活:和小伙伴在冬天捕鸟,在百草园拔何首乌,在学堂后院找蚂蚁,在书上描绣像,在迎神赛会上吹都都……

每个人都有童年,也许我们会羡慕他拥有百草园那方乐土,但我们更庆幸自己生活在平等、和谐、自由的社会中,享受着科学、多元、幸福的教育生活。

请以“我和鲁迅比童年”为主题,完成一张手抄报。

作业布置:

看别的书也一样,仍要自己思索,自己观察,倘只看书,便变成书橱。

——《读书杂谈》

谢

谢!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首