【解析版】第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争 单元测试--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 【解析版】第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争 单元测试--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-06 14:47:03 | ||

图片预览

文档简介

第八单元测试

一、单选题

1.中共中央就某一历史事件作出指示:“……这次发动是为了要抗日救国而产生的,是要以西北的抗日统一战线去推动全国抗日统一战线的开始。”这一事件(

)

A.为国共实现合作提供契机

B.使中日民族矛盾成为主要矛盾

C.使红军被迫实行战略转移

D.标志着中华民族全面抗战开始

2.1935年6月28日,美国决定将中美外交关系升格为大使级。美国驻华公使詹森成为首任驻华大使,施肇基为首任中国驻美大使。美国作出这一决定应该是基于(

)

A.国民政府日臻稳固

B.日本侵华进一步加剧

C.国共两党关系缓和

D.民间外交的大力推动

3.有学者认为,“西安事变”和平解决的关键是如何处置蒋介石的问题,这不仅关系到蒋介石生死存亡的问题,而且关系到中华民族生死存亡的问题,“西安事变”和平解决的首倡者无疑应该是发动事变的当事人。促成“西安事变”和平解决的因素有( )

①张学良、杨虎城的立场

②中国共产党的积极斡旋

③世界反法西斯统一战线形成

④全国团结抗战局面形成

A.①④

B.①②

C.③④

D.②④

4.1935年12月,中共中央的一份报告指出:民族资产阶级和地主买办阶级是有区别的,地主买办营垒内部也不是完全统一的,“我们要把敌人营垒中间的一切争斗、缺口、矛盾,统统收集起来,作为反对当前主要敌人之用”。这一报告表明,当时中国共产党(

)

A.形成了新民主主义革命理论

B.将工作重心转向城市

C.确定了抗日民族统一战线策略

D.实行“工农武装割据”思想

5.1936年初中共中央主张尽可能地向国民党上层人士开展争取同盟的工作,1936年夏彭德怀西征时,不仅派朱瑞与东北军骑兵第六师达成互不侵犯协议,而且发布了给宁夏当局停止内战、共同抗日的提议书,中共中央也呼吁哥老会与红军共赴国难。这表明(

)

A.抗日民族统一战线初步形成

B.国共两党结束了敌对的状态

C.军民团结有利于抗战的胜利

D.中国共产党逐渐扩大统一战线工作

6.1942年,中共中央指示各根据地,在自愿基础上组织农民建立以个体经济为基础的农业集体劳动合作组织,开展生产竞赛,奖励劳动英雄。这一做法的主要目的是(

)

A.推动农业集体化进一步深入

B.巩固土地革命的胜利果实

C.保护和发展根据地小农经济

D.增强反抗外来侵略的力量

7.1939年,毛泽东在《八路军军政杂志》发刊词中提出:“八路军的这些成绩从何而来……其中友军的协助是明显的,没有正面主力军的英勇抗战,便无从顺利地开展敌人后方的游击战争;没有同处于敌后的友军之配合,也不能得到这样大的成绩。”毛泽东意在说明(

)

A.国共两党在抗战期间始终密切合作

B.敌后战场已成为中国抗战的主战场

C.百团大战取得最终胜利的主要原因

D.国民党军队在两个战场的重要贡献

8.1946年5月3日至1948年11月12日,远东国际军事法庭“东京审判”历时31个月。法庭共开庭818次,有419名证人出庭作证、779人书面作证,受理证据4336份,英文审判记录48412页,认可、采纳证据3万余页,完成了1231页的判决书。由此表明(

)

A.日本侵略覆盖亚欧、北美地区

B.“东京审判”兼具复杂性和严谨性

C.战后远东国际新秩序得以确立

D.“东京审判”根除了日本军国主义

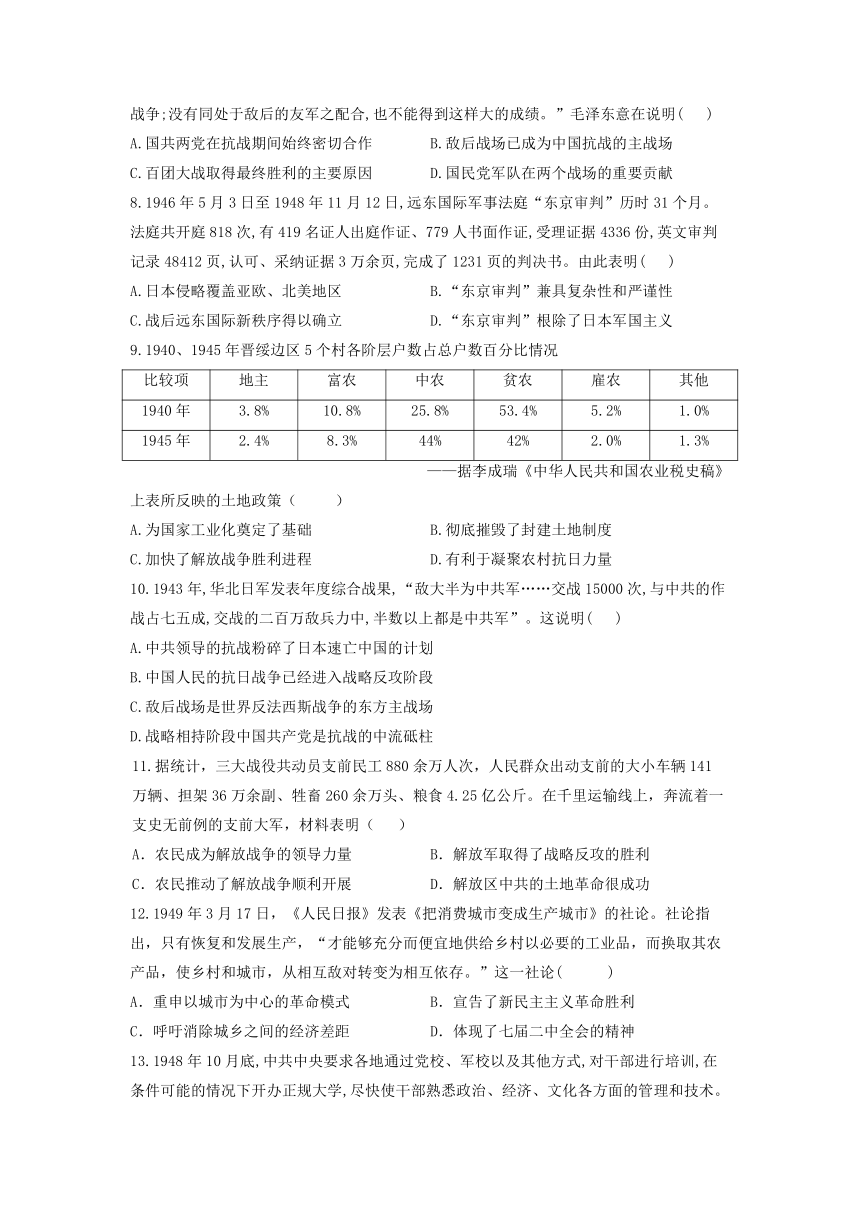

9.1940、1945年晋绥边区5个村各阶层户数占总户数百分比情况

比较项

地主

富农

中农

贫农

雇农

其他

1940年

3.8%

10.8%

25.8%

53.4%

5.2%

1.0%

1945年

2.4%

8.3%

44%

42%

2.0%

1.3%

——据李成瑞《中华人民共和国农业税史稿》

上表所反映的土地政策(

)

A.为国家工业化奠定了基础

B.彻底摧毁了封建土地制度

C.加快了解放战争胜利进程

D.有利于凝聚农村抗日力量

10.1943年,华北日军发表年度综合战果,“敌大半为中共军……交战15000次,与中共的作战占七五成,交战的二百万敌兵力中,半数以上都是中共军”。这说明(

)

A.中共领导的抗战粉碎了日本速亡中国的计划

B.中国人民的抗日战争已经进入战略反攻阶段

C.敌后战场是世界反法西斯战争的东方主战场

D.战略相持阶段中国共产党是抗战的中流砥柱

11.据统计,三大战役共动员支前民工880余万人次,人民群众出动支前的大小车辆141万辆、担架36万余副、牲畜260余万头、粮食4.25亿公斤。在千里运输线上,奔流着一支史无前例的支前大军,材料表明(

)

A.农民成为解放战争的领导力量

B.解放军取得了战略反攻的胜利

C.农民推动了解放战争顺利开展

D.解放区中共的土地革命很成功

12.1949年3月17日,《人民日报》发表《把消费城市变成生产城市》的社论。社论指出,只有恢复和发展生产,“才能够充分而便宜地供给乡村以必要的工业品,而换取其农产品,使乡村和城市,从相互敌对转变为相互依存。”这一社论(

)

A.重申以城市为中心的革命模式

B.宣告了新民主主义革命胜利

C.呼吁消除城乡之间的经济差距

D.体现了七届二中全会的精神

13.1948年10月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是(

)

A.推动土地改革进一步深入

B.为工作重心的转移做准备

C.重视科学和文化以推进工业化建设

D.提高执政能力以发展社会主义生产

14.1947年颁布的《中国土地法大纲》第三条规定:“废除一切祠堂、庙宇、寺院、学校、机关及团体的土地所有权。”此后,除了极少部分留作公用土地外,解放区的宗族土地(包括族田祭田在内的各种“公田”)一律被没收,并分配给无地或少地的农民。这些措施(

)

A.是社会主义革命的重要内容

B.形成了反美蒋的第二条战线

C.摧毁了封建宗族制度的基础

D.实现了现代意义的乡村治理

15.美国记者雅各布在《风暴遍中国》一书中指出:“胜利降临了,战争结束了。但是,陈腐的政府、累积的苦难、由来已久的恐惧,所有这些都依然如故。与以往相比,中国不仅没有进行任何改革,而且国内和平变得更加遥远了。”雅各布认为“和平变得更加遥远”是基于(

)

A.美国扶蒋反共的对华政策

B.国民政府腐败反动的统治

C.国共两党所处的阶级立场

D.民族矛盾仍然是主要矛盾

二、材料题

16.阅读材料,回答问题。

材料一

1937年,国民政府教育部命原处平津两地的北京大学、清华大学、南开大学组成长沙临时大学,1938年1月,教育部下令长沙临时大学迁往昆明,组建国立西南联合大学。主持学校日常工作的梅贻琦教授提倡“德、智、体、美、劳、群六育并举”的教育思想,主张“博先于精”。联大的很多教授都是学贯中西的大家,他们经常夹着讲义逃警报,在树底下、茅屋内给学生讲课,一些教授运用化学方法制造战时急需品,用先进的科学技术改进农业生产,还将云南马油适当处理作为火车、汽车及飞机的润滑油使用。

——据《抗战时期的中国高校教育管理》等

材料二

20世纪50年代,国家布局在陕西省的重点建设工程数量居全国首位,但高校数量、学生规模与沿海相比仍相去甚远。1955年,教育部决定将交通大学由上海迁往西安。交通大学随即发出“向科学进军,建设大西北!”的口号。1956年起,6000余名交通大学员工,从上海迁至西安,不仅跨越了1500千米的空间距离,而且战胜了由十里洋场落地黄土高原的心理落差,成为西部大开发的拓荒者和先行者。

——摘编自《从交大西迁看高校使命担当》

(1)据材料一并结合所学知识,概括西南联大成立的背景及办学特点。

(2)据材料二并结合所学知识,分析当时国家为什么要推动交通大学西迁。综合上述材料,指出两个时期高校西迁体现出的共同价值取向。

17.根据材料并结合所学知识回答问题。

材料

全面抗战爆发后,毛泽东代表中国共产党提出依据新三民主义的建国主张。他指出:共产党决不抛弃其社会主义与共产主义理想,他们将经过资产阶级民主革命阶段达到社会主义与共产主义阶段。共产党有自己的党纲与政纲,其党纲是社会主义与共产主义,这是与三民主义有区别的。但是,“共产主义是在革命发展的将来阶段实行的,共产主义者在现在阶段并不梦想实行共产主义,而是要实行历史规定的民族革命主义和民主革命主义”。因此,在现阶段共产主义与三民主义“是基本上没有冲突的”,“现在的任务,是在全国范围内恢复孙中山先生的三民主义的革命精神,据以定出一定的政纲和政策,并真正而不二心地、切实而不敷衍地、迅速而不推延地实行起来”。他呼吁国民党“放弃个人和小集团的私见,改变过去的老一套,立即实行符合于三民主义的革命纲领,彻底地与民更始”。

——据《毛泽东选集》

(1)根据材料并结合所学知识,简要说明毛泽东提出依据新三民主义建国主张的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评析毛泽东依据新三民主义提出的建国主张。

参考答案

1.答案:A

解析:

2.答案:B

解析:本题考查20世纪30年代中美关系的发展。根据材料中的时间信息“1935年6月28日”可知,此时日本发动华北事变,加紧侵略中国,日本侵华的加剧极大地影响了美国的在华利益,在此背景下,美国通过升格中美外交关系来支持中国的抗战,B项正确。“日臻稳固”的说法错误,排除A项;当时处于国共十年对峙时期,排除C项;材料未体现民间力量对中美关系的推动,排除D项。

3.答案:B

解析:

4.答案:C

解析:由“1935年12月”并结合所学知识可知,华北事变发生后,中国民族危机加深。再由“中共中央的一份报告指出”“我们要把敌人营垒中间的一切争斗、缺口、矛盾,统统收集起来,作为反对当前主要敌人之用”并结合所学知识可知,中共召开瓦窑堡会议,确定了抗日民族统一战线策略,C项正确。中国共产党将工作重心转向城市是在中共七届二中全会上提出的,B项错误。中共实行“工农武装割据”思想是在国共十年对峙时期,D项错误。

5.答案:D

解析:1936年12月西安事变的和平解决标志着抗日民族统一战线初步形成,之后国共两党逐渐结束敌对状态,均与题干时间“1936年初”不符,A、B两项错误;材料反映的是中国共产党与国民党等的关系,而非军民关系,C项排除;依据材料“1936年初尽可能地向国民党上层人士开展争取同盟的工作”“1936年夏……与东北军骑兵第六师达成互不侵犯协议……也呼吁哥老会与红军共赴国难”可知,中国共产党为抗击侵略不断努力,先力主与国民党建立统一战线,之后又联合哥老会共同抗日,逐渐扩大统一战线工作,D项正确。

6.答案:D

解析:1942年处于抗日战争时期,组织“农业集体劳动合作组织,开展生产竞赛,奖励劳动英雄”,有利于促进根据地的经济发展,从而为抗战的胜利奠定物质基础,故D项正确。

农业集体化是指“一五”计划期间我国对农业的社会主义改造,排除A项。土地革命是指打

土豪、分田地,而抗日战争时期的土地政策是“双交双减”,排除B项。材料所述措施主要

目的是为了发展生产、渡过困难,且组建农业集体劳动合作组织客观上是对个体小农经济的

冲击,排除C项。

7.答案:D

解析:

8.答案:B

解析:日本侵略主要是在亚洲地区,故A项错误:"东京审判”历时之长,开庭次数之多,出庭证人之多,采纳证据之多,表明“东京审判”兼具复杂性和严谨性,故B项正确;“东京审判”是清算日本的侵略罪行,不是为了确立远东国际新秩序,故C项错误;“东京审判”没有彻底清算日本军国主义罪行,故D项错误。

9.答案:D

解析:

10.答案:D

解析:据材料“1943年”可知,此时抗日战争已经进入了相持阶段,“与中共的作战占七五成,交战的二百万敌兵力中,半数以上都是中共军”表明中国共产党是当时抗战的中流砥柱,D正确;粉碎了日本速亡中国的计划是在战略防御阶段,A错误;中国人民的抗日战争进入战略反攻阶段是在1945年,B错误;中国抗日战场是世界反法西斯战争的东方主战场,C说法欠妥。

11.答案:C

解析:

12.答案:D

解析:

13.答案:B

解析:本题考查解放战争时期工作重心的转移。由材料“中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术”可知,敌我力量发生重大变化,战略决战之际,通过人才培养做好工作重心转移的准备,故选B项;土地改革关注的是农民,而材料强调的是干部群体,故排除A项;1948年正值解放战争时期,重视科技推动工业化建设是中华人民共和国成立后的举措,故排除C项;1948年的国共阶级矛盾为社会的主要矛盾,提高执政能力发展社会主义生产是中华人民共和国成立后的举措,故排除D项。

14.答案:C

解析:

15.答案:B

解析:A.材料无法体现美国扶蒋反共的对华政策,排除A;

B.结合所学可知,抗日战争结束后,国民党坚持独裁内战,国内和平变得更加遥远了,故B正确;

C.根据“陈腐的政府、累积的苦难、由来已久的恐惧,所有这些都依然如故”可知,材料强调的是国民政府的腐败,排除C;

D.1945年抗战结束后,阶级矛盾成为主要矛盾,D错误。

故选:B。

16.答案:(1)背景:日本全面侵华;政府对高等教育的重视。特点:重视学生全面发展(通才教育);办学条件艰苦;服务于战时需要;因地制宜进行科学研究。

(2)原因:“一五”计划、社会主义工业化的需要;国防安全的需要;高等教育布局亟须优化。价值取向:爱国奉献;艰苦奋斗;服从大局。

解析:(1)本题主要考查抗日战争时期的高校西迁。第一小问“背景”,根据材料一“1938年1月,教育部下令长沙临时大学迁往昆明,组建国立西南联合大学”并结合所学知识可知,当时正处于日本全面侵华时期,国民政府对高等教育建设很重视。第二小问“特点”,根据材料一“德、智、体、美、劳、群六育并举”“在树底下、茅屋内给学生讲课”“一些教授运用化学方法制造战时急需品”“将云南马油适当处理作为火车、汽车及飞机的润滑油使用”等信息,从重视学生全面教育、办学条件艰苦、服务于抗战需要、因地制宜进行科学研究等角度概括即可。

(2)本题主要考查近现代中国教育的发展。第一小问“原因”,根据材料二“20世纪50年代”“1955年”“1956年”“高校数量、学生规模与沿海相比仍相去甚远”“向科学进军,建设大西北”并结合所学知识,可从“一五”计划、国防安全、教育布局优化的需要等角度分析。第二小问“价值”,结合两次大学西迁的时代背景,从爱国、奋斗、服从大局等方面回答,言之有理即可。

17.答案:(1)全面抗战爆发,民族危机严重;国共实现第二次合作,抗日民族统一战线形成;中国共产党提出全面抗战路线;国民党和中国共产党对孙中山三民主义有歧见。

(2)丰富和发展了孙中山的三民主义;指出了三民主义与中国共产党党纲的异同,体现了政策的灵活性;维护了抗日民族统一战线;扩大了中国共产党的政治影响;有利于新民主主义理论的形成。

解析:本题考查第二次国共合作与新三民主义。

(1)回答本题的关键在于对材料中的“全面抗战爆发后”的时间定位,然后根据材料所学知识,简要说明毛泽东提出依据新三民主义建国主张的历史背景,包括民族危机严重,抗日民族统一战线形成,全面抗战路线和国共第二次合作等。

(2)根据材料“在全国范围内恢复孙中山先生的三民主义的革命精神,据以定出一定的政纲和政策”体现出该主张丰富和发展了孙中山的三民主义;“与三民主义是有区别的。但是……”体现了共产党政策的灵活性;“呼吁国民党”体现出共产党维护抗日民族统一战线的诚意,从而扩大了中国共产党的政治影响等。

一、单选题

1.中共中央就某一历史事件作出指示:“……这次发动是为了要抗日救国而产生的,是要以西北的抗日统一战线去推动全国抗日统一战线的开始。”这一事件(

)

A.为国共实现合作提供契机

B.使中日民族矛盾成为主要矛盾

C.使红军被迫实行战略转移

D.标志着中华民族全面抗战开始

2.1935年6月28日,美国决定将中美外交关系升格为大使级。美国驻华公使詹森成为首任驻华大使,施肇基为首任中国驻美大使。美国作出这一决定应该是基于(

)

A.国民政府日臻稳固

B.日本侵华进一步加剧

C.国共两党关系缓和

D.民间外交的大力推动

3.有学者认为,“西安事变”和平解决的关键是如何处置蒋介石的问题,这不仅关系到蒋介石生死存亡的问题,而且关系到中华民族生死存亡的问题,“西安事变”和平解决的首倡者无疑应该是发动事变的当事人。促成“西安事变”和平解决的因素有( )

①张学良、杨虎城的立场

②中国共产党的积极斡旋

③世界反法西斯统一战线形成

④全国团结抗战局面形成

A.①④

B.①②

C.③④

D.②④

4.1935年12月,中共中央的一份报告指出:民族资产阶级和地主买办阶级是有区别的,地主买办营垒内部也不是完全统一的,“我们要把敌人营垒中间的一切争斗、缺口、矛盾,统统收集起来,作为反对当前主要敌人之用”。这一报告表明,当时中国共产党(

)

A.形成了新民主主义革命理论

B.将工作重心转向城市

C.确定了抗日民族统一战线策略

D.实行“工农武装割据”思想

5.1936年初中共中央主张尽可能地向国民党上层人士开展争取同盟的工作,1936年夏彭德怀西征时,不仅派朱瑞与东北军骑兵第六师达成互不侵犯协议,而且发布了给宁夏当局停止内战、共同抗日的提议书,中共中央也呼吁哥老会与红军共赴国难。这表明(

)

A.抗日民族统一战线初步形成

B.国共两党结束了敌对的状态

C.军民团结有利于抗战的胜利

D.中国共产党逐渐扩大统一战线工作

6.1942年,中共中央指示各根据地,在自愿基础上组织农民建立以个体经济为基础的农业集体劳动合作组织,开展生产竞赛,奖励劳动英雄。这一做法的主要目的是(

)

A.推动农业集体化进一步深入

B.巩固土地革命的胜利果实

C.保护和发展根据地小农经济

D.增强反抗外来侵略的力量

7.1939年,毛泽东在《八路军军政杂志》发刊词中提出:“八路军的这些成绩从何而来……其中友军的协助是明显的,没有正面主力军的英勇抗战,便无从顺利地开展敌人后方的游击战争;没有同处于敌后的友军之配合,也不能得到这样大的成绩。”毛泽东意在说明(

)

A.国共两党在抗战期间始终密切合作

B.敌后战场已成为中国抗战的主战场

C.百团大战取得最终胜利的主要原因

D.国民党军队在两个战场的重要贡献

8.1946年5月3日至1948年11月12日,远东国际军事法庭“东京审判”历时31个月。法庭共开庭818次,有419名证人出庭作证、779人书面作证,受理证据4336份,英文审判记录48412页,认可、采纳证据3万余页,完成了1231页的判决书。由此表明(

)

A.日本侵略覆盖亚欧、北美地区

B.“东京审判”兼具复杂性和严谨性

C.战后远东国际新秩序得以确立

D.“东京审判”根除了日本军国主义

9.1940、1945年晋绥边区5个村各阶层户数占总户数百分比情况

比较项

地主

富农

中农

贫农

雇农

其他

1940年

3.8%

10.8%

25.8%

53.4%

5.2%

1.0%

1945年

2.4%

8.3%

44%

42%

2.0%

1.3%

——据李成瑞《中华人民共和国农业税史稿》

上表所反映的土地政策(

)

A.为国家工业化奠定了基础

B.彻底摧毁了封建土地制度

C.加快了解放战争胜利进程

D.有利于凝聚农村抗日力量

10.1943年,华北日军发表年度综合战果,“敌大半为中共军……交战15000次,与中共的作战占七五成,交战的二百万敌兵力中,半数以上都是中共军”。这说明(

)

A.中共领导的抗战粉碎了日本速亡中国的计划

B.中国人民的抗日战争已经进入战略反攻阶段

C.敌后战场是世界反法西斯战争的东方主战场

D.战略相持阶段中国共产党是抗战的中流砥柱

11.据统计,三大战役共动员支前民工880余万人次,人民群众出动支前的大小车辆141万辆、担架36万余副、牲畜260余万头、粮食4.25亿公斤。在千里运输线上,奔流着一支史无前例的支前大军,材料表明(

)

A.农民成为解放战争的领导力量

B.解放军取得了战略反攻的胜利

C.农民推动了解放战争顺利开展

D.解放区中共的土地革命很成功

12.1949年3月17日,《人民日报》发表《把消费城市变成生产城市》的社论。社论指出,只有恢复和发展生产,“才能够充分而便宜地供给乡村以必要的工业品,而换取其农产品,使乡村和城市,从相互敌对转变为相互依存。”这一社论(

)

A.重申以城市为中心的革命模式

B.宣告了新民主主义革命胜利

C.呼吁消除城乡之间的经济差距

D.体现了七届二中全会的精神

13.1948年10月底,中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术。这一做法的目的是(

)

A.推动土地改革进一步深入

B.为工作重心的转移做准备

C.重视科学和文化以推进工业化建设

D.提高执政能力以发展社会主义生产

14.1947年颁布的《中国土地法大纲》第三条规定:“废除一切祠堂、庙宇、寺院、学校、机关及团体的土地所有权。”此后,除了极少部分留作公用土地外,解放区的宗族土地(包括族田祭田在内的各种“公田”)一律被没收,并分配给无地或少地的农民。这些措施(

)

A.是社会主义革命的重要内容

B.形成了反美蒋的第二条战线

C.摧毁了封建宗族制度的基础

D.实现了现代意义的乡村治理

15.美国记者雅各布在《风暴遍中国》一书中指出:“胜利降临了,战争结束了。但是,陈腐的政府、累积的苦难、由来已久的恐惧,所有这些都依然如故。与以往相比,中国不仅没有进行任何改革,而且国内和平变得更加遥远了。”雅各布认为“和平变得更加遥远”是基于(

)

A.美国扶蒋反共的对华政策

B.国民政府腐败反动的统治

C.国共两党所处的阶级立场

D.民族矛盾仍然是主要矛盾

二、材料题

16.阅读材料,回答问题。

材料一

1937年,国民政府教育部命原处平津两地的北京大学、清华大学、南开大学组成长沙临时大学,1938年1月,教育部下令长沙临时大学迁往昆明,组建国立西南联合大学。主持学校日常工作的梅贻琦教授提倡“德、智、体、美、劳、群六育并举”的教育思想,主张“博先于精”。联大的很多教授都是学贯中西的大家,他们经常夹着讲义逃警报,在树底下、茅屋内给学生讲课,一些教授运用化学方法制造战时急需品,用先进的科学技术改进农业生产,还将云南马油适当处理作为火车、汽车及飞机的润滑油使用。

——据《抗战时期的中国高校教育管理》等

材料二

20世纪50年代,国家布局在陕西省的重点建设工程数量居全国首位,但高校数量、学生规模与沿海相比仍相去甚远。1955年,教育部决定将交通大学由上海迁往西安。交通大学随即发出“向科学进军,建设大西北!”的口号。1956年起,6000余名交通大学员工,从上海迁至西安,不仅跨越了1500千米的空间距离,而且战胜了由十里洋场落地黄土高原的心理落差,成为西部大开发的拓荒者和先行者。

——摘编自《从交大西迁看高校使命担当》

(1)据材料一并结合所学知识,概括西南联大成立的背景及办学特点。

(2)据材料二并结合所学知识,分析当时国家为什么要推动交通大学西迁。综合上述材料,指出两个时期高校西迁体现出的共同价值取向。

17.根据材料并结合所学知识回答问题。

材料

全面抗战爆发后,毛泽东代表中国共产党提出依据新三民主义的建国主张。他指出:共产党决不抛弃其社会主义与共产主义理想,他们将经过资产阶级民主革命阶段达到社会主义与共产主义阶段。共产党有自己的党纲与政纲,其党纲是社会主义与共产主义,这是与三民主义有区别的。但是,“共产主义是在革命发展的将来阶段实行的,共产主义者在现在阶段并不梦想实行共产主义,而是要实行历史规定的民族革命主义和民主革命主义”。因此,在现阶段共产主义与三民主义“是基本上没有冲突的”,“现在的任务,是在全国范围内恢复孙中山先生的三民主义的革命精神,据以定出一定的政纲和政策,并真正而不二心地、切实而不敷衍地、迅速而不推延地实行起来”。他呼吁国民党“放弃个人和小集团的私见,改变过去的老一套,立即实行符合于三民主义的革命纲领,彻底地与民更始”。

——据《毛泽东选集》

(1)根据材料并结合所学知识,简要说明毛泽东提出依据新三民主义建国主张的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评析毛泽东依据新三民主义提出的建国主张。

参考答案

1.答案:A

解析:

2.答案:B

解析:本题考查20世纪30年代中美关系的发展。根据材料中的时间信息“1935年6月28日”可知,此时日本发动华北事变,加紧侵略中国,日本侵华的加剧极大地影响了美国的在华利益,在此背景下,美国通过升格中美外交关系来支持中国的抗战,B项正确。“日臻稳固”的说法错误,排除A项;当时处于国共十年对峙时期,排除C项;材料未体现民间力量对中美关系的推动,排除D项。

3.答案:B

解析:

4.答案:C

解析:由“1935年12月”并结合所学知识可知,华北事变发生后,中国民族危机加深。再由“中共中央的一份报告指出”“我们要把敌人营垒中间的一切争斗、缺口、矛盾,统统收集起来,作为反对当前主要敌人之用”并结合所学知识可知,中共召开瓦窑堡会议,确定了抗日民族统一战线策略,C项正确。中国共产党将工作重心转向城市是在中共七届二中全会上提出的,B项错误。中共实行“工农武装割据”思想是在国共十年对峙时期,D项错误。

5.答案:D

解析:1936年12月西安事变的和平解决标志着抗日民族统一战线初步形成,之后国共两党逐渐结束敌对状态,均与题干时间“1936年初”不符,A、B两项错误;材料反映的是中国共产党与国民党等的关系,而非军民关系,C项排除;依据材料“1936年初尽可能地向国民党上层人士开展争取同盟的工作”“1936年夏……与东北军骑兵第六师达成互不侵犯协议……也呼吁哥老会与红军共赴国难”可知,中国共产党为抗击侵略不断努力,先力主与国民党建立统一战线,之后又联合哥老会共同抗日,逐渐扩大统一战线工作,D项正确。

6.答案:D

解析:1942年处于抗日战争时期,组织“农业集体劳动合作组织,开展生产竞赛,奖励劳动英雄”,有利于促进根据地的经济发展,从而为抗战的胜利奠定物质基础,故D项正确。

农业集体化是指“一五”计划期间我国对农业的社会主义改造,排除A项。土地革命是指打

土豪、分田地,而抗日战争时期的土地政策是“双交双减”,排除B项。材料所述措施主要

目的是为了发展生产、渡过困难,且组建农业集体劳动合作组织客观上是对个体小农经济的

冲击,排除C项。

7.答案:D

解析:

8.答案:B

解析:日本侵略主要是在亚洲地区,故A项错误:"东京审判”历时之长,开庭次数之多,出庭证人之多,采纳证据之多,表明“东京审判”兼具复杂性和严谨性,故B项正确;“东京审判”是清算日本的侵略罪行,不是为了确立远东国际新秩序,故C项错误;“东京审判”没有彻底清算日本军国主义罪行,故D项错误。

9.答案:D

解析:

10.答案:D

解析:据材料“1943年”可知,此时抗日战争已经进入了相持阶段,“与中共的作战占七五成,交战的二百万敌兵力中,半数以上都是中共军”表明中国共产党是当时抗战的中流砥柱,D正确;粉碎了日本速亡中国的计划是在战略防御阶段,A错误;中国人民的抗日战争进入战略反攻阶段是在1945年,B错误;中国抗日战场是世界反法西斯战争的东方主战场,C说法欠妥。

11.答案:C

解析:

12.答案:D

解析:

13.答案:B

解析:本题考查解放战争时期工作重心的转移。由材料“中共中央要求各地通过党校、军校以及其他方式,对干部进行培训,在条件可能的情况下开办正规大学,尽快使干部熟悉政治、经济、文化各方面的管理和技术”可知,敌我力量发生重大变化,战略决战之际,通过人才培养做好工作重心转移的准备,故选B项;土地改革关注的是农民,而材料强调的是干部群体,故排除A项;1948年正值解放战争时期,重视科技推动工业化建设是中华人民共和国成立后的举措,故排除C项;1948年的国共阶级矛盾为社会的主要矛盾,提高执政能力发展社会主义生产是中华人民共和国成立后的举措,故排除D项。

14.答案:C

解析:

15.答案:B

解析:A.材料无法体现美国扶蒋反共的对华政策,排除A;

B.结合所学可知,抗日战争结束后,国民党坚持独裁内战,国内和平变得更加遥远了,故B正确;

C.根据“陈腐的政府、累积的苦难、由来已久的恐惧,所有这些都依然如故”可知,材料强调的是国民政府的腐败,排除C;

D.1945年抗战结束后,阶级矛盾成为主要矛盾,D错误。

故选:B。

16.答案:(1)背景:日本全面侵华;政府对高等教育的重视。特点:重视学生全面发展(通才教育);办学条件艰苦;服务于战时需要;因地制宜进行科学研究。

(2)原因:“一五”计划、社会主义工业化的需要;国防安全的需要;高等教育布局亟须优化。价值取向:爱国奉献;艰苦奋斗;服从大局。

解析:(1)本题主要考查抗日战争时期的高校西迁。第一小问“背景”,根据材料一“1938年1月,教育部下令长沙临时大学迁往昆明,组建国立西南联合大学”并结合所学知识可知,当时正处于日本全面侵华时期,国民政府对高等教育建设很重视。第二小问“特点”,根据材料一“德、智、体、美、劳、群六育并举”“在树底下、茅屋内给学生讲课”“一些教授运用化学方法制造战时急需品”“将云南马油适当处理作为火车、汽车及飞机的润滑油使用”等信息,从重视学生全面教育、办学条件艰苦、服务于抗战需要、因地制宜进行科学研究等角度概括即可。

(2)本题主要考查近现代中国教育的发展。第一小问“原因”,根据材料二“20世纪50年代”“1955年”“1956年”“高校数量、学生规模与沿海相比仍相去甚远”“向科学进军,建设大西北”并结合所学知识,可从“一五”计划、国防安全、教育布局优化的需要等角度分析。第二小问“价值”,结合两次大学西迁的时代背景,从爱国、奋斗、服从大局等方面回答,言之有理即可。

17.答案:(1)全面抗战爆发,民族危机严重;国共实现第二次合作,抗日民族统一战线形成;中国共产党提出全面抗战路线;国民党和中国共产党对孙中山三民主义有歧见。

(2)丰富和发展了孙中山的三民主义;指出了三民主义与中国共产党党纲的异同,体现了政策的灵活性;维护了抗日民族统一战线;扩大了中国共产党的政治影响;有利于新民主主义理论的形成。

解析:本题考查第二次国共合作与新三民主义。

(1)回答本题的关键在于对材料中的“全面抗战爆发后”的时间定位,然后根据材料所学知识,简要说明毛泽东提出依据新三民主义建国主张的历史背景,包括民族危机严重,抗日民族统一战线形成,全面抗战路线和国共第二次合作等。

(2)根据材料“在全国范围内恢复孙中山先生的三民主义的革命精神,据以定出一定的政纲和政策”体现出该主张丰富和发展了孙中山的三民主义;“与三民主义是有区别的。但是……”体现了共产党政策的灵活性;“呼吁国民党”体现出共产党维护抗日民族统一战线的诚意,从而扩大了中国共产党的政治影响等。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进