第16*课《驱遣我们的想象》课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 第16*课《驱遣我们的想象》课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 328.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-07 16:51:55 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

16 驱遣我们的想象

整体感知

驱遣

我们

的想象

借助想

象欣赏

文艺作品

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)在原始社会里,文字还没有创造出来,却先有了gē

yáo

(

)一类的东西。

(2)不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相qì

hé(

)。

(3)读者也许是到过北方的,本来觉得北方的景物kuàng

yuǎn(

)、荒凉、静寂,使人怅然凝望。

旷远

契合

歌谣

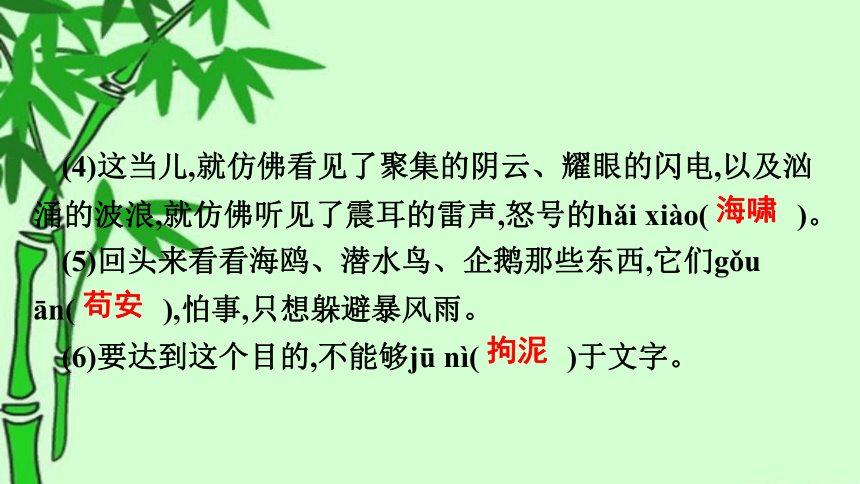

(4)这当儿,就仿佛看见了聚集的阴云、耀眼的闪电,以及汹涌的波浪,就仿佛听见了震耳的雷声,怒号的hǎi

xiào(

)。

(5)回头来看看海鸥、潜水鸟、企鹅那些东西,它们gǒu

ān(

),怕事,只想躲避暴风雨。

(6)要达到这个目的,不能够jū

nì(

)于文字。

拘泥

苟安

海啸

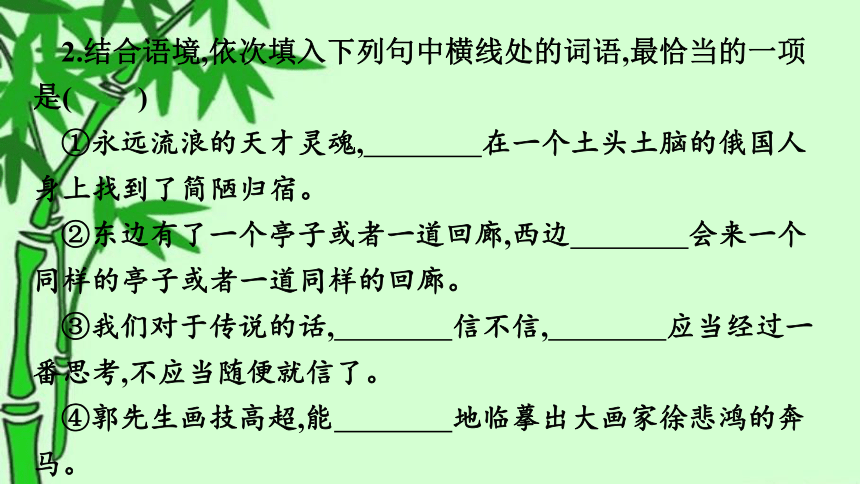

2.结合语境,依次填入下列句中横线处的词语,最恰当的一项是(

)

①永远流浪的天才灵魂, 在一个土头土脑的俄国人身上找到了简陋归宿。

②东边有了一个亭子或者一道回廊,西边 会来一个同样的亭子或者一道同样的回廊。

③我们对于传说的话, 信不信, 应当经过一番思考,不应当随便就信了。

④郭先生画技高超,能 地临摹出大画家徐悲鸿的奔马。

A.果然 决不 无论……都 栩栩如生

B.竟然 绝不 只要……就 惟妙惟肖

C.竟然 决不 无论……都 惟妙惟肖

D.果然 绝不 只要……就 栩栩如生

答案:C

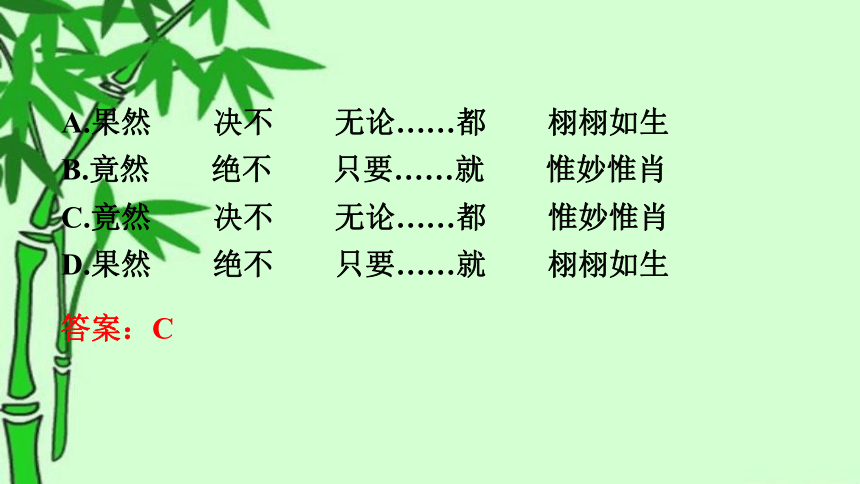

3.下列对病句的修改不正确的一项是(

)

A.是否选择对社会对未来负责的低碳生活方式,是衡量现代人良好文明素质的重要标准。(删去“是否”)

B.某市共查处酒后驾驶事件1

100起,较去年同期下降了一倍多。(“查处”改为“严惩”)

C.学校积极推进课程改革,开展多项综合实践活动,学生非常受欢迎。(“学生”调到“受”后面)

D.在今年的全国两会上,许多代表指出:环境污染、交通拥堵、发展成本过高,已成为城市发展必须面对。(“面对”后面加入“的重大课题”)

B

4.阅读下面的文字,完成题目。

由于历史上的广东,一直是中国通过海路进行对外文化、经济交流的重要地区,所以广东文化中也有许多外来文化的色彩。比起中国其他地区,广东文化更具包容性。广东虽在宋代以后才开始大规模开发,但到了明代,后来居上的广东已成为中国经济最发达的地区之一。

清末,广东更是成为中国反帝国主义、反封建主义的革命主要策源地。例如广州这座城市,近代史上许多重大历史事件都发生在这里,涌现出许多改变中国命运的历史人物,留下了无数可歌可泣的英雄事迹。

(选自《中国国家地理百科全书》,有删改)

(1)请用一句话概括上述材料的主要内容,不超过30个字。

示例:广东长期开放,文化包容且经济发达,同时也是中国的革命策源地。

(2)请根据材料内容并结合自身了解,为广州参加2021中国历史文化名城评选写一段推荐词。

示例:广州作为广东的省会城市,它长期开放,文化包容,是中国经济最发达的地区之一,而且历史底蕴深厚,拥有许多优秀革命传统。

[甲]齐白石用几只蝌蚪在急流的山泉中游动的画面,为我们展开了“蛙声十里出山泉”这一蕴含极丰的神奇意境。蛙声在整个画面中难觅踪迹,可以说,齐白石只画出了一半,但妙就妙在通过虚出的一半,撩拨起观众二度创作的强烈欲望与冲动,使“蛙声”这难以描摹的意象,在人们的想象中得以生动而鲜活地再现,有限的画面与无限的想象完美融合。齐白石的成功给我们以启迪:[乙]艺术创作能否达到至高的境界,很大程度上需要运用想象的智慧,其他领域也是如此。

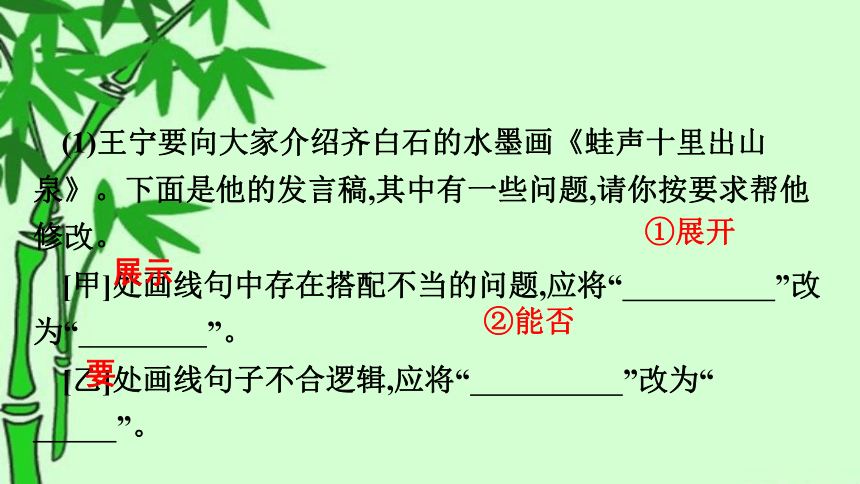

(1)王宁要向大家介绍齐白石的水墨画《蛙声十里出山泉》。下面是他的发言稿,其中有一些问题,请你按要求帮他修改。

[甲]处画线句中存在搭配不当的问题,应将“

”改为“

”。

[乙]处画线句子不合逻辑,应将“

”改为“

”。

要

②能否

展示

①展开

(2)抓住特点,驱遣想象,仿照前面的两个句子,再续写两个句子。

春天的雨,细腻而轻柔,给山野披上美丽的衣裳。

夏天的雷,迅疾而猛烈,为生命敲响热烈的战鼓。

秋天的风,

,

。

冬天的雪,

,

。

为庄稼带来多情的呵护

慈祥而温厚

为落叶送去亲切的问候

凉爽而惬意

观察右边的这幅图,按要求答题。

(1)请用简洁的语言说明画面的内容。(35字以内)

示例:雨中,一个人为他人打伞,雨伞遮住了他人的视线,其他人只能伸出手摸索前行。

(2)图画一定触动了你心灵的感悟,请选择某方面,谈谈你的感悟。(30字以内)

示例:在帮助他人时,要注意不要好心办了坏事。

①文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相契合。

②先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。他把这些所见所感写出来,不作抽象的分析,而作具体的描写,不作刻板的记载,而作想象的安排。他准备写的不是普通的论说文、记叙文;他准备写的是文艺。

他动手写,不但选择那些最适当的文字,让它们集合起来,还要审查那些写了下来的文字,看有没有应当修改或是增减的。总之,作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③现在就读者的方面说。读者看到的是写在纸面或者印在纸面的文字,但是看到文字并不是他们的目的。他们要通过文字去接触作者的所见所感。

④如果不识文字,那自然不必说了。即使识了文字,如果仅能按照字面解释,也接触不到作者的所见所感。王维的一首诗中有这样两句:

大漠孤烟直,长河落日圆。

大家认为佳句。如果单就字面解释,大漠上一缕孤烟是笔直的,长河背后一轮落日是圆圆的,这有什么意思呢 或者再提出疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕的炊烟吗 假使起了风,烟不就曲折了吗

落日固然是圆的,难道朝阳就不圆吗 这样地提问,似乎是在研究,在考察,可是也领会不到这两句诗的意思。要领会这两句诗,得睁开眼睛来看。看到的只是十个文字呀。不错,我该说得清楚一点儿:在想象中睁开眼睛来,看这十个文字所构成的一幅图画。这幅图画简单得很,景物只选四样,大漠、长河、孤烟、落日,传出北方旷远荒凉的印象。给“孤烟”加上个“直”字,见得没有一丝的风,当然也没有风声,于是更来了个静寂的印象。

给“落日”加上个“圆”字,并不是说唯有“落日”才“圆”,而是说“落日”挂在地平线上的时候才见得“圆”。圆圆的一轮“落日”不声不响地衬托在“长河”的背后,这又是多么静寂的境界啊!一个“直”,一个“圆”,在图画方面说起来,都是简单的线条,和那旷远荒凉的大漠、长河、孤烟、落日正相配合,构成通体的一致。

⑤像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了,同时也就接触了作者的意境。读者也许是到过北方的,本来觉得北方的景物旷远、荒凉、静寂,使人怅然凝望。现在读到这两句,领会着作者的意境,宛如听一个朋友说着自己也正要说的话,这是一种愉快。读者也许不曾到过北方,不知道北方的景物是怎样的。现在读到这两句,领会着作者的意境,想象中的眼界就因而扩大了,并且想想这意境多美,这也是一种愉快。假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。

……

⑥我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。

1.下列各项中,并没有采用“驱遣想象”的方法来鉴赏文章的一项是(

)

A.《最后一课》结尾写道:“他呆在那儿,头靠着墙壁,话也不说……”据此我们可以想象:韩麦尔先生如果开口说话,会说些什么呢 小弗郎士心里会想些什么呢 下课后的情景又会怎样呢

B.体会朱自清的《背影》文中父子情深的内容,可以从文中观照自己:自己的爸爸妈妈对待自己怎么样 自己有没有经历那种父爱(母爱)之情呢

C.品味《小石潭记》一文时,找几幅石潭概貌图、石潭游鱼图、石潭氛围图等精美的图片看看。

D.读完《桃花源记》一文时,想象一下:渔人如果再寻桃花源时找到了桃花源,故事将如何继续发展 如果桃源外的世界也变得平和安宁,桃花源还会继续存在吗

答案:C

★2.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”是作者奇特的想象。在古典诗词中运用想象的句子还有很多,请你再写出两句。

示例:(1)飞流直下三千尺,疑是银河落九天。(2)忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

3.阅读第④~⑤自然段,说说作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的,作者在论证的过程中运用了哪些论证方法,请做简要分析。

作者以赏析王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”入手,首先以纯理性思考的方式对诗句进行赏析,如“或者再提出疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕的炊烟吗 ”

这样的赏析全然得不到诗句中所蕴藏的壮景与情感,换句话说,这是不驱遣想象力的结果;同时又论述在想象中睁开眼睛来看这十个文字所构成的画面,便能感受到诗中静寂的境界。作者通过举例论证与对比论证,得出了结论:“像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。”

4.请简要分析本文的论证思路。

作者首先通过论述作者、读者以及文字之间的联系来明确读者欣赏文艺作品的本质,即“接触作者的所见所感”,然后以赏析王维诗句为例,从正反两个角度论述了驱遣想象力的重要作用。

重拾家书,感受文字的力量

①人们的沟通方式变化巨大。过去的几十年,从书信、电话,到后来的聊天软件,再到如今的微博、微信,技术革新让生活日新月异,过去的一些生活习惯逐渐淡去。言及书信,除了被认为是一种过去时的沟通方式,大家经常还会产生一种怀旧情绪——远离了书信,似乎总觉得少了一点东西,于是有的人突发奇想给朋友写封信,对方收到信往往非常感动——寄信人以如此“郑重”的方式与你沟通,这背后的情感该多么厚重!

②互联网讲究效率,沟通快捷,信息快餐化,文字越少越好,能用表情不用文字,而书信则是一种慢文化。书信里的文字是用笔写出来的,它和在键盘上敲出来的字不同。靠信件沟通的时代,要付出较高的时间成本,所以总会在信中写入更多内容、倾注更多情感,让人看到写信人丰富的内心。

③家信丈量了家人之间的物理距离,也拉近了彼此的心理距离。如今有了网络,交流成本很低,而且比以前更便捷,但这也有着“另一面”。想到哪就说到哪,因为成本低反而失去了交流的动力,和父母说几句便觉得无话可说。而且,网络时代隐私成了大问题,一项调查显示,在参与调查的五百名家长中,80%加入了孩子的社交好友,但50%的学生对于家长涉足自己的互联网社交媒体圈表示反感。大家的距离很近,但心却隔得远了。

④网络时代有快的好,书信时代有慢的内容值得回味。1994年,那首《一封家书》的歌在全国各地走红,歌中唱到:“亲爱的爸爸妈妈,你们好吗 现在工作很忙吧 身体好吗 我在广州挺好的,爸爸妈妈不要太牵挂,虽然我很少写信,其实我很想家。”如今读到这样的内容还会感动不少人,在外工作远离父母的你,可曾想写一封家书寄给遥远的家人

从去年10月开始,人民网联合中国邮政集团共同启动“家·信——为传统文化接力”大型公益活动,线上线下互动,“晒家书”“写家书”“谈家书”,正是为了再次发现家书的文化价值、伦理价值和教育价值,是对“注重家庭、注重家教、注重家风”理念最好的践行。

⑤海子曾写道“从明天起,和每一个亲人通信/告诉他们我的幸福”,与亲人朋友沟通,感受文字的力量,获得有质量的沟通,正是书信在当下最大的意义。

(有删节)

链接材料一:文化类节目《见字如面》悄然走红,不少观众被书信中质朴的情感和动人的故事所感动。我们都曾写过信,如果翻箱倒柜肯定还能找到几封,虽然这些信被尘封了好久,读起来依然会让你激动万分,这就是书信的魅力。(某网友)

链接材料二:文化类节目《一封家书》每天2封,共播出50位来自不同岗位、不同身份、不同年龄听众的家书。“家书”的形式,更容易让真实的情感流露,虽然每个人的经历是个性的,但家书展现的真情却是共性的,诵读家书时,会不自觉地唤起情感共鸣。(人民网)

C

A.本文作者主张:在互联网发达的今天,仍然可以重拾家书,感受文字的力量。

B.第②段运用对比论证,比较互联网沟通方式的“快”和书信沟通的“慢”的不同。

C.第④段引用道理论据即《一封家书》的歌词,证明了开展晒家书活动是有重要意义的。

D.首先引出话题,然后展开层层论述,阐明重拾家书的原因与作用,最后得出结论。

A.《傅雷家书》一书记录着傅雷与海外求学的儿子傅聪间的深厚的父子情谊。

B.《曾国藩家书》一书收录了曾国藩给家中长辈、子侄所写的关于治学从政的语句。

C.江苏一女大学生在心情低落之际,收到从家乡寄来的半文盲奶奶写的“27字家书”,深受感动。

D.“往来一万三千里。写得家书空满纸。流清泪,书回已是明年事。”——陆游《渔家傲·寄仲高》。

答案:B

★3.元旦将来临。同桌小李准备问候老家的爷爷,在亲笔写一封信和打电话之间犹豫。请你结合上述材料,鼓励小李完成写信行动。

①用书信的方式更显郑重,更容易融入厚重的问候之情;②用书信的形式可以写入更多的内容,更容易让真实的情感流露;③用书信,能更有效地拉近爷孙俩地处两地的空间距离和心理距离;④书信中作为美好祝福的文字增添家庭的温情;⑤书信作为儿孙问候的载体,让老人可以不时拿来吟读,会不自觉地唤起情感共鸣,给予老人更多的美好回忆。

16 驱遣我们的想象

整体感知

驱遣

我们

的想象

借助想

象欣赏

文艺作品

1.根据拼音写出相应的词语。

(1)在原始社会里,文字还没有创造出来,却先有了gē

yáo

(

)一类的东西。

(2)不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相qì

hé(

)。

(3)读者也许是到过北方的,本来觉得北方的景物kuàng

yuǎn(

)、荒凉、静寂,使人怅然凝望。

旷远

契合

歌谣

(4)这当儿,就仿佛看见了聚集的阴云、耀眼的闪电,以及汹涌的波浪,就仿佛听见了震耳的雷声,怒号的hǎi

xiào(

)。

(5)回头来看看海鸥、潜水鸟、企鹅那些东西,它们gǒu

ān(

),怕事,只想躲避暴风雨。

(6)要达到这个目的,不能够jū

nì(

)于文字。

拘泥

苟安

海啸

2.结合语境,依次填入下列句中横线处的词语,最恰当的一项是(

)

①永远流浪的天才灵魂, 在一个土头土脑的俄国人身上找到了简陋归宿。

②东边有了一个亭子或者一道回廊,西边 会来一个同样的亭子或者一道同样的回廊。

③我们对于传说的话, 信不信, 应当经过一番思考,不应当随便就信了。

④郭先生画技高超,能 地临摹出大画家徐悲鸿的奔马。

A.果然 决不 无论……都 栩栩如生

B.竟然 绝不 只要……就 惟妙惟肖

C.竟然 决不 无论……都 惟妙惟肖

D.果然 绝不 只要……就 栩栩如生

答案:C

3.下列对病句的修改不正确的一项是(

)

A.是否选择对社会对未来负责的低碳生活方式,是衡量现代人良好文明素质的重要标准。(删去“是否”)

B.某市共查处酒后驾驶事件1

100起,较去年同期下降了一倍多。(“查处”改为“严惩”)

C.学校积极推进课程改革,开展多项综合实践活动,学生非常受欢迎。(“学生”调到“受”后面)

D.在今年的全国两会上,许多代表指出:环境污染、交通拥堵、发展成本过高,已成为城市发展必须面对。(“面对”后面加入“的重大课题”)

B

4.阅读下面的文字,完成题目。

由于历史上的广东,一直是中国通过海路进行对外文化、经济交流的重要地区,所以广东文化中也有许多外来文化的色彩。比起中国其他地区,广东文化更具包容性。广东虽在宋代以后才开始大规模开发,但到了明代,后来居上的广东已成为中国经济最发达的地区之一。

清末,广东更是成为中国反帝国主义、反封建主义的革命主要策源地。例如广州这座城市,近代史上许多重大历史事件都发生在这里,涌现出许多改变中国命运的历史人物,留下了无数可歌可泣的英雄事迹。

(选自《中国国家地理百科全书》,有删改)

(1)请用一句话概括上述材料的主要内容,不超过30个字。

示例:广东长期开放,文化包容且经济发达,同时也是中国的革命策源地。

(2)请根据材料内容并结合自身了解,为广州参加2021中国历史文化名城评选写一段推荐词。

示例:广州作为广东的省会城市,它长期开放,文化包容,是中国经济最发达的地区之一,而且历史底蕴深厚,拥有许多优秀革命传统。

[甲]齐白石用几只蝌蚪在急流的山泉中游动的画面,为我们展开了“蛙声十里出山泉”这一蕴含极丰的神奇意境。蛙声在整个画面中难觅踪迹,可以说,齐白石只画出了一半,但妙就妙在通过虚出的一半,撩拨起观众二度创作的强烈欲望与冲动,使“蛙声”这难以描摹的意象,在人们的想象中得以生动而鲜活地再现,有限的画面与无限的想象完美融合。齐白石的成功给我们以启迪:[乙]艺术创作能否达到至高的境界,很大程度上需要运用想象的智慧,其他领域也是如此。

(1)王宁要向大家介绍齐白石的水墨画《蛙声十里出山泉》。下面是他的发言稿,其中有一些问题,请你按要求帮他修改。

[甲]处画线句中存在搭配不当的问题,应将“

”改为“

”。

[乙]处画线句子不合逻辑,应将“

”改为“

”。

要

②能否

展示

①展开

(2)抓住特点,驱遣想象,仿照前面的两个句子,再续写两个句子。

春天的雨,细腻而轻柔,给山野披上美丽的衣裳。

夏天的雷,迅疾而猛烈,为生命敲响热烈的战鼓。

秋天的风,

,

。

冬天的雪,

,

。

为庄稼带来多情的呵护

慈祥而温厚

为落叶送去亲切的问候

凉爽而惬意

观察右边的这幅图,按要求答题。

(1)请用简洁的语言说明画面的内容。(35字以内)

示例:雨中,一个人为他人打伞,雨伞遮住了他人的视线,其他人只能伸出手摸索前行。

(2)图画一定触动了你心灵的感悟,请选择某方面,谈谈你的感悟。(30字以内)

示例:在帮助他人时,要注意不要好心办了坏事。

①文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。不但会面,并且了解作者的心情,和作者的心情相契合。

②先就作者的方面说。文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。他把这些所见所感写出来,不作抽象的分析,而作具体的描写,不作刻板的记载,而作想象的安排。他准备写的不是普通的论说文、记叙文;他准备写的是文艺。

他动手写,不但选择那些最适当的文字,让它们集合起来,还要审查那些写了下来的文字,看有没有应当修改或是增减的。总之,作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。

③现在就读者的方面说。读者看到的是写在纸面或者印在纸面的文字,但是看到文字并不是他们的目的。他们要通过文字去接触作者的所见所感。

④如果不识文字,那自然不必说了。即使识了文字,如果仅能按照字面解释,也接触不到作者的所见所感。王维的一首诗中有这样两句:

大漠孤烟直,长河落日圆。

大家认为佳句。如果单就字面解释,大漠上一缕孤烟是笔直的,长河背后一轮落日是圆圆的,这有什么意思呢 或者再提出疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕的炊烟吗 假使起了风,烟不就曲折了吗

落日固然是圆的,难道朝阳就不圆吗 这样地提问,似乎是在研究,在考察,可是也领会不到这两句诗的意思。要领会这两句诗,得睁开眼睛来看。看到的只是十个文字呀。不错,我该说得清楚一点儿:在想象中睁开眼睛来,看这十个文字所构成的一幅图画。这幅图画简单得很,景物只选四样,大漠、长河、孤烟、落日,传出北方旷远荒凉的印象。给“孤烟”加上个“直”字,见得没有一丝的风,当然也没有风声,于是更来了个静寂的印象。

给“落日”加上个“圆”字,并不是说唯有“落日”才“圆”,而是说“落日”挂在地平线上的时候才见得“圆”。圆圆的一轮“落日”不声不响地衬托在“长河”的背后,这又是多么静寂的境界啊!一个“直”,一个“圆”,在图画方面说起来,都是简单的线条,和那旷远荒凉的大漠、长河、孤烟、落日正相配合,构成通体的一致。

⑤像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了,同时也就接触了作者的意境。读者也许是到过北方的,本来觉得北方的景物旷远、荒凉、静寂,使人怅然凝望。现在读到这两句,领会着作者的意境,宛如听一个朋友说着自己也正要说的话,这是一种愉快。读者也许不曾到过北方,不知道北方的景物是怎样的。现在读到这两句,领会着作者的意境,想象中的眼界就因而扩大了,并且想想这意境多美,这也是一种愉快。假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。

……

⑥我们鉴赏文艺,最大目的无非是接受美感的经验,得到人生的受用。要达到这个目的,不能够拘泥于文字。必须驱遣我们的想象,才能够通过文字,达到这个目的。

1.下列各项中,并没有采用“驱遣想象”的方法来鉴赏文章的一项是(

)

A.《最后一课》结尾写道:“他呆在那儿,头靠着墙壁,话也不说……”据此我们可以想象:韩麦尔先生如果开口说话,会说些什么呢 小弗郎士心里会想些什么呢 下课后的情景又会怎样呢

B.体会朱自清的《背影》文中父子情深的内容,可以从文中观照自己:自己的爸爸妈妈对待自己怎么样 自己有没有经历那种父爱(母爱)之情呢

C.品味《小石潭记》一文时,找几幅石潭概貌图、石潭游鱼图、石潭氛围图等精美的图片看看。

D.读完《桃花源记》一文时,想象一下:渔人如果再寻桃花源时找到了桃花源,故事将如何继续发展 如果桃源外的世界也变得平和安宁,桃花源还会继续存在吗

答案:C

★2.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”是作者奇特的想象。在古典诗词中运用想象的句子还有很多,请你再写出两句。

示例:(1)飞流直下三千尺,疑是银河落九天。(2)忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

3.阅读第④~⑤自然段,说说作者是如何论证欣赏文艺作品需要驱遣想象力的,作者在论证的过程中运用了哪些论证方法,请做简要分析。

作者以赏析王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”入手,首先以纯理性思考的方式对诗句进行赏析,如“或者再提出疑问:大漠上也许有几处地方聚集着人,难道不会有几缕的炊烟吗 ”

这样的赏析全然得不到诗句中所蕴藏的壮景与情感,换句话说,这是不驱遣想象力的结果;同时又论述在想象中睁开眼睛来看这十个文字所构成的画面,便能感受到诗中静寂的境界。作者通过举例论证与对比论证,得出了结论:“像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了。同时也就接触了作者的意境。”

4.请简要分析本文的论证思路。

作者首先通过论述作者、读者以及文字之间的联系来明确读者欣赏文艺作品的本质,即“接触作者的所见所感”,然后以赏析王维诗句为例,从正反两个角度论述了驱遣想象力的重要作用。

重拾家书,感受文字的力量

①人们的沟通方式变化巨大。过去的几十年,从书信、电话,到后来的聊天软件,再到如今的微博、微信,技术革新让生活日新月异,过去的一些生活习惯逐渐淡去。言及书信,除了被认为是一种过去时的沟通方式,大家经常还会产生一种怀旧情绪——远离了书信,似乎总觉得少了一点东西,于是有的人突发奇想给朋友写封信,对方收到信往往非常感动——寄信人以如此“郑重”的方式与你沟通,这背后的情感该多么厚重!

②互联网讲究效率,沟通快捷,信息快餐化,文字越少越好,能用表情不用文字,而书信则是一种慢文化。书信里的文字是用笔写出来的,它和在键盘上敲出来的字不同。靠信件沟通的时代,要付出较高的时间成本,所以总会在信中写入更多内容、倾注更多情感,让人看到写信人丰富的内心。

③家信丈量了家人之间的物理距离,也拉近了彼此的心理距离。如今有了网络,交流成本很低,而且比以前更便捷,但这也有着“另一面”。想到哪就说到哪,因为成本低反而失去了交流的动力,和父母说几句便觉得无话可说。而且,网络时代隐私成了大问题,一项调查显示,在参与调查的五百名家长中,80%加入了孩子的社交好友,但50%的学生对于家长涉足自己的互联网社交媒体圈表示反感。大家的距离很近,但心却隔得远了。

④网络时代有快的好,书信时代有慢的内容值得回味。1994年,那首《一封家书》的歌在全国各地走红,歌中唱到:“亲爱的爸爸妈妈,你们好吗 现在工作很忙吧 身体好吗 我在广州挺好的,爸爸妈妈不要太牵挂,虽然我很少写信,其实我很想家。”如今读到这样的内容还会感动不少人,在外工作远离父母的你,可曾想写一封家书寄给遥远的家人

从去年10月开始,人民网联合中国邮政集团共同启动“家·信——为传统文化接力”大型公益活动,线上线下互动,“晒家书”“写家书”“谈家书”,正是为了再次发现家书的文化价值、伦理价值和教育价值,是对“注重家庭、注重家教、注重家风”理念最好的践行。

⑤海子曾写道“从明天起,和每一个亲人通信/告诉他们我的幸福”,与亲人朋友沟通,感受文字的力量,获得有质量的沟通,正是书信在当下最大的意义。

(有删节)

链接材料一:文化类节目《见字如面》悄然走红,不少观众被书信中质朴的情感和动人的故事所感动。我们都曾写过信,如果翻箱倒柜肯定还能找到几封,虽然这些信被尘封了好久,读起来依然会让你激动万分,这就是书信的魅力。(某网友)

链接材料二:文化类节目《一封家书》每天2封,共播出50位来自不同岗位、不同身份、不同年龄听众的家书。“家书”的形式,更容易让真实的情感流露,虽然每个人的经历是个性的,但家书展现的真情却是共性的,诵读家书时,会不自觉地唤起情感共鸣。(人民网)

C

A.本文作者主张:在互联网发达的今天,仍然可以重拾家书,感受文字的力量。

B.第②段运用对比论证,比较互联网沟通方式的“快”和书信沟通的“慢”的不同。

C.第④段引用道理论据即《一封家书》的歌词,证明了开展晒家书活动是有重要意义的。

D.首先引出话题,然后展开层层论述,阐明重拾家书的原因与作用,最后得出结论。

A.《傅雷家书》一书记录着傅雷与海外求学的儿子傅聪间的深厚的父子情谊。

B.《曾国藩家书》一书收录了曾国藩给家中长辈、子侄所写的关于治学从政的语句。

C.江苏一女大学生在心情低落之际,收到从家乡寄来的半文盲奶奶写的“27字家书”,深受感动。

D.“往来一万三千里。写得家书空满纸。流清泪,书回已是明年事。”——陆游《渔家傲·寄仲高》。

答案:B

★3.元旦将来临。同桌小李准备问候老家的爷爷,在亲笔写一封信和打电话之间犹豫。请你结合上述材料,鼓励小李完成写信行动。

①用书信的方式更显郑重,更容易融入厚重的问候之情;②用书信的形式可以写入更多的内容,更容易让真实的情感流露;③用书信,能更有效地拉近爷孙俩地处两地的空间距离和心理距离;④书信中作为美好祝福的文字增添家庭的温情;⑤书信作为儿孙问候的载体,让老人可以不时拿来吟读,会不自觉地唤起情感共鸣,给予老人更多的美好回忆。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读