2011版高中语文课时讲练通课件:《在马克思墓前的讲话》(苏教版必修4)

文档属性

| 名称 | 2011版高中语文课时讲练通课件:《在马克思墓前的讲话》(苏教版必修4) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-08-01 16:06:36 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

马克思的亲密战友——恩格斯

恩格斯(1820~1895),马克思主义

创始人之一,马克思的亲密战友,出生于

普鲁士莱茵省巴门市。1842年在英国曼

彻斯特时同英国工人、宪章派建立了联

系,并写了《英国工人阶级状况》一书,

提出工人运动必须同社会主义相结合的

理论。

1844年,恩格斯与马克思在巴黎相识。之后的几十年时间里,他们共同战斗,共同创立革命理论,共拟《共产党宣言》,合作《资本论》。列宁在评价他们的友谊时说,他们的友谊“超过了古人关于人类友谊的一切最动人的传说”,又说:“在马克思之后,恩格斯是整个文明世界中最卓越的学者和现代无产阶级导师。”

1883年3月14日,伟大的无产阶级革命导师、科学共产主义创始人马克思因病逝世。3月17日,他的葬礼在伦敦海格特公墓举行,恩格斯发表了这篇演说辞。

这篇悼词从革命理论和革命实践

两个方面高度评价了马克思对人类的

伟大贡献,热情赞颂了马克思为无产

阶级解放事业奋斗终生的革命精神,

表达了作者和千百万无产阶级革命者

对马克思逝世的沉痛悼念。

全文共9段,可分为三部分:

第一部分(第1段):记述了马克思逝世的时间、地点和情景。

第二部分(第2~7段):叙述了马克思生前的主要活动,评价了马克思一生的伟大贡献。

第三部分(第8~9段):论述了马克思在当代的巨大影响,并对他的逝世表示沉重的哀悼之情。

主题1:学习文章严密的逻辑结构,把握马克思所作的巨大贡献

1.作者从几个方面阐述了马克思的伟大贡献?第2段在这一部分中有何作用?

明确:恩格斯在理论和实践两方面阐述了马克思的伟大贡献。第2段是这一部分的总起,是概括的说明,即“这个人的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失”。其中,第一个“对于”突出了作为革命家的马克思在无产阶级实际斗争中的领导作用,领起下文第7段;第二个“对于”则突出了马克思在社会科学等研究领域中的杰出成就,领起下文第3、4、5、6段。

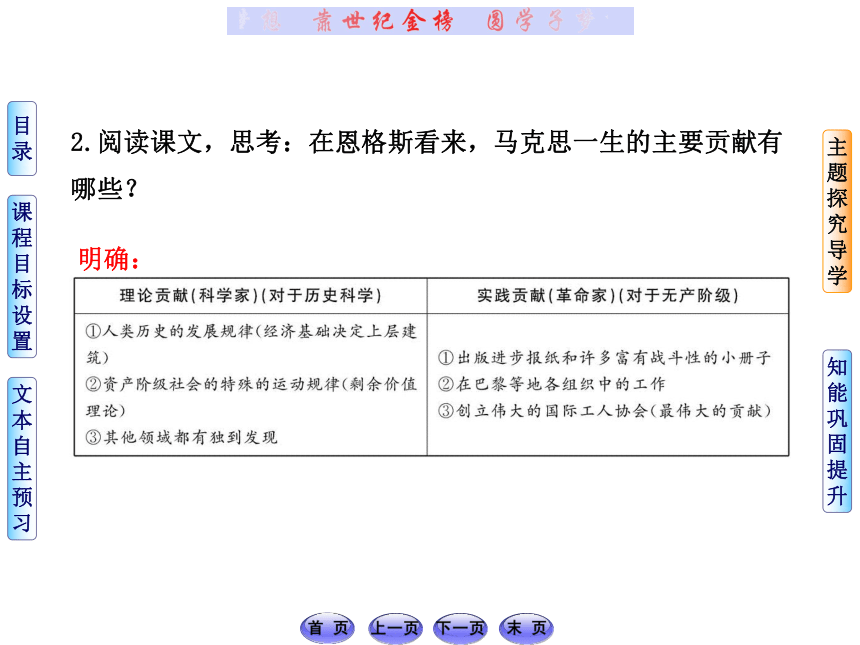

2.阅读课文,思考:在恩格斯看来,马克思一生的主要贡献有哪些?

明确:

3.悼词的结构一般分为三部分:开头、主体、结尾。试分析本文在结构上有何特点。

明确:本文也是按照一般悼词的结构来写的,条理清晰,逻辑严密,整个结构十分严谨,各部分之间、每层意思之间充满内在的联系,恩格斯在结构这篇文章时,正是依据事实的内部联系来分类的。另外,作者也善于运用恰当的结构来显示和加强这种内在联系,如过渡段的使用,第二段和第五段;过渡句的使用,“不仅如此”“他作为科学家就是这样”“因为马克思首先是一个革命家”“正因为这样”。

主题2:揣摩本篇悼词语言的严密性,体会平实的语言饱含的深情

1.在第一段中恩格斯用“下午两点三刻”“最”“还”“安静地睡着了——但已经”等语句,表达了怎样的思想感情?

明确:①“下午两点三刻”:写明具体时刻,表明马克思的逝世对于恩格斯来讲,对于整个世界来讲是多么的非同寻常,在这一时刻恩格斯没有在马克思身旁,终生的挚友就这样静静地走了,恩格斯抱憾终生。这一时刻更是令世人万分悲痛和无法忘记的。

②“最”:在这里是程度副词,突出了马克思在哲学界无与伦比的地位。

③“还”:流露出恩格斯在马克思临终时未能陪伴在他身边的无限惋惜和遗憾的感情。

④“安静地睡着了——但已经”(破折号表示补充说明)表达了作者对马克思逝世所引起的感情上的悲痛,同时也表明了马克思遗容的安详。

2.你认为把第一段中的“停止思想”换成“心脏停止跳动”,第二段中的第二个“对于”换成“和”,“不可估量”换成“巨大”,“空白”换成“严重情况”,可以吗?

明确:不可以。(1)第一段中不用“心脏停止跳动”而用“停止思想”,这不单是一般的因感情上的需要而用的“讳饰”的手法,而是为了突出马克思的伟大,因为他是一位卓越的思想家。他的逝世使无产阶级和劳动人民失去了最睿智、最重要的领袖。

(2)第二段用两个“对于”,从实践和理论两个方面突出了马克思的杰出贡献,同时从两个方面领起下文的内容。不用“巨大”而用“不可估量”(无法估计和衡量),是因为后者程度更高,强调了马克思逝世的损失之大。不用“严重情况”而用“空白”,是因为前者内容宽泛,而后者则说明了马克思在无产阶级革命事业中的地位是没有人可以取代的,这是对马克思最确切的评价。

3.马克思“还发现了”“资产阶级社会的特殊的运动规律”,这里的“还”起了什么作用?发现这个“特殊的运动规律”的重大意义是什么?

明确:“还”在这里表明围绕马克思的丰功伟绩这个中心,把文章的意思又向前推进了一步:由人类历史发展的一般规律,进而发现了资产阶级社会的特殊规律——剩余价值规律。剩余价值规律的发现让那些一直“在黑暗中摸索”的经济学家(他们看不清资本主义的剥削实质)和社会主义批评家(他们诅咒资本主义)一下子“豁然开朗”了。这一鲜明的对比,说明了马克思这一发现有着划时代的伟大意义。

4.怎样理解“他对这一切毫不在意,把它们当做蛛丝一样轻轻拂去,只是在万不得已时才给以回敬”?

明确:无论性质怎样的政府,无论什么资产者派别,都毫不例外地疯狂地嫉恨他,恶毒地诬蔑他。马克思对此“毫不在意,把它们当做蛛丝一样轻轻拂去”,这句话以形象的比喻表现了马克思对敌人极端蔑视的大无畏的人格精神和他追求自己理想的执著。

前一段时间,一些媒体播报或刊登了有关高考“报告会”、“培训班”或推销辅导材料的消息,声称主讲教师由考试中心“副主任”、“高考命题组顾问”、“命题人员”等人担任,辅导材料也由这些人组织编写。请你针对这些虚假宣传,为“考试中心”草拟一条表述恰当、得体的声明,不必写标题和落款,不超过100字。

答:_____________________________________________

答案(示例):考试中心禁止相关工作人员参加以任何形式组织的有关高考的培训、报告、编写复习资料等活动。考试中心从未出版或发行过任何高考辅导材料。请广大考生和家长不要上当受骗。

本文第二段总写马克思的伟大贡献时,是先写了实践后写了理论,但是分说时却又采取先理论后实践的顺序来写。你觉得这样的安排矛盾吗?请简要说明理由。

观点交流:不矛盾。因为文中说“他作为科学家就是这样。但是这在他身上远不是主要的”。“远不是主要的”,就说明前面所谈的理论贡献还不是马克思最伟大的贡献,这当然不是贬低马克思的理论,而是在恩格斯看来,比起理论贡献,马克思还有更伟大的贡献。而且,后面还有一句话——“因为马克思首先是一个革命家”。思想家、科学家、革命家这三种称谓出现了。思想家,是就他的理论贡献而言。马克思主义意义的伟大不在于发现一种理论,而在于把这一切付诸实践。所以在恩格斯看来,他把“实践”、“革命”放在第一位。

一、基础积累(12分,每小题3分)

1.下列词语中加点字注音无误的一项是( )

A.悼词(dǎo) 逝世(shì)

空白(kōnɡ) 永垂不朽(xiǔ)

B.估量(liànɡ) 抹杀(mǒ)

编辑(jì) 豁然开朗(huò)

C.诅咒(zhòu) 给予(jǐ)

肤浅(fū) 繁芜丛杂(wú)

D.诽谤(fěi) 诬蔑(miè)

索然(suǒ) 卓有成效(zhuō)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选C。A.“悼”读dào,“空”读kònɡ;B.“量”读liánɡ,“辑”读jí;D.“卓”读zhuó。

2.下列词语书写无误的一项是( )

A.驱逐 莱茵 水乳交溶 坚韧不拔

B.奚落 赏鉴 原形毕露 浅尝辄止

C.困顿 觉悟 眼花潦乱 食不果腹

D.衷心 嫉恨 旁证博引 欢渡佳节

【解析】选B。A.溶—融;C.潦—缭;D.证—征,渡—度。

3.下列语句横线处应填入的一组词语是( )

(1)人们的国家设施、法的__________、艺术以至宗教__________,就是从这个基础上发展起来的。

(2)马克思在他所研究的每一个领域,__________在数学领域,都有独到的发现。

(3)协会的这位创始人__________没有别的什么建树,单凭这一成果__________可以自豪。

A.观点/观念 特别 虽然/仍

B.观点/观念 甚至 即使/也

C.观念/观点 甚至 虽然/仍

D.观念/观点 特别 即使/也

【解析】选B。此题考查同义词的辨析能力,要注意前后语境和词语之间的细微差别。如“观念”比“观点”范围大,“观点”比较具体。“特别”表强调,“甚至”表让步。“虽然/仍”表转折,“即使/也”表假设。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.约86.6%左右的中国学生认为自己的学习压力大,压力主要来源于父母的期望、自己的期望以及同学间的竞争。

B.温家宝强调,虽然当前国民经济继续回升向好,但国内外形势仍然极其复杂,宏观调控面临的两难问题不少,必须沉着应对、冷静观察,保持经济平稳较快发展。

C.他对这一切毫不在意,把它们当做蛛丝一样轻轻拂去,只是在万不得已时才给以回敬。

D.美国的高中生能否获得毕业证书,除了学分、成绩等要求外,还要求无偿为社会服务数十个小时,这是最基本的“毕业”要求。

【解析】选C。A.“约”与“左右”重复,删掉一个。B.语序不当,应为“冷静观察、沉着应对”。D.两面对一面,把“能否”删去。

二、课内阅读(12分)

阅读课文第4~6自然段,完成5~8题。

5.文中“豁然开朗”、“在黑暗中摸索”的意思是什么?

(3分)

答:____________________________________________

答案:“豁然开朗”的意思是剩余价值的发现使资产阶级社会所隐蔽的剥削实质一下就清楚了。“在黑暗中摸索”比喻在马克思之前的资产阶级经济学家或者社会主义批评家由于没有找到事物的本质而找不到解决问题的出路。

6.结合全文说说文中“不仅如此”中的“如此”指代什么?这句话起什么作用?(3分)

答:____________________________________________

答案:“如此”指代马克思发现了人类历史的发展规律。这句话的作用是承上启下。

7.文中“一生中能有这样①两个发现”、“这样②的领域是很多的”、“他作为科学家就是这样③”三个句子中加点词“这样”分别指代什么?(3分)

答:_____________________________________________

答案:①“这样”指马克思发现了人类历史的发展规律和现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律。②“这样”指像数学一样的科学领域。③“这样”指每一个领域中都有独到的发现。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

8.课文第6自然段的大意是什么?找出关键性的句子。(3分)

答:_____________________________________________

答案:大意是马克思关注科学对实践的影响。关键句是“在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”。

9.文章在结构上有什么特点?作者是怎样组织的?(4分)

答:_____________________________________________

答案:作者在文章一开始就心情沉重、感情悲痛地表达了自己对死者的怀念、爱慕与敬佩之情。然后文笔一转,用一句反问句“难道说我们真的失去她了吗?”引出对死者一生的价值的评判,进入主体部分。主体部分可分为三层:第一层高度赞扬了乔治·桑在这个时代的地位;第二层评价她伟大的人格;第三层说明她给后人的影响是巨大的。结尾表达了自己的哀思与敬意。

10.为什么雨果在悼文中说“列举她的杰作显然是毫无必要的”,并且只字不提她的作品?(4分)

答:_____________________________________________

答案:乔治·桑在文学上的成就是尽人皆知,有口皆碑,不必说的;比一个人的成就更伟大的是她不为人知的一面:美好的品德、伟大的地位和深远的影响与意义。

11.文中多处用到类比,这些类比有什么作用?(4分)

答:_____________________________________________

答案:在写乔治·桑是法兰西民族的骄傲的时候,用了一组对比,说明她的伟大地位。在写她死后给人留下的精神财富时,文章又用了另一组类比,说明乔治·桑的精神永远鼓舞着后人,后人将从她那里获得很多的精神的馈赠。

12.“我为一位死者哭泣,我向这位不朽者致敬。”通观全文,作者为什么要为之哭泣,向之致敬?(6分)

答:_____________________________________________

答案:因为死者乔治·桑是19世纪法国著名的小说家,是那个时代具有独一无二地位的伟大女性;她给法国带来了荣誉,创造了奇迹,留下了许多佳作,是法兰西民族的骄傲;她有伟大的品格,她是公开的行善者;她的思想像火炬一样不会熄灭,并将增添文明的光芒,照亮人们的心灵。

四、语言表达(8分)

13.阅读下面几句话,给“飘色”下一个定义,不超过100字。(4分)

①飘色是一种融魔术、杂技、音乐、舞蹈于一体的古老民间艺术。

②飘色在不同地区又有抬阁、彩擎、高抬、彩架、扎故事等各种名称。

③飘色的表演者站在被称为“色柜”的小舞台上,以巡游的形式表现民间传说或神话故事的片段。

④其神奇之处就在于,演员们通过精心伪装的钢枝凌空而立,利用巧妙的力学原理,营造出“飘”的效果。

飘色是__________________________________________

【解析】①句可以作为主干句。②句的内容可以作为“飘色”的同位语。③④两句的内容可作为修饰成分插入主干句。

答案:飘色又叫抬阁、彩擎、高抬、彩架、扎故事,是一种利用巧妙的力学原理凌空表演民间传说或神话故事片段,以巡游的形式,融魔术、杂技、音乐、舞蹈于一体的古老民间艺术。

14.学习了本文,以你对马克思的了解,请为他写一副挽联,以表赞美歌颂之情。(4分)

答:_____________________________________________

【解析】写挽联除了注意像对联一样对仗工整外,还要注意所悼对象,用哀语颂扬、追忆死者的学问、业绩与为人。

答案(示例):穷尽毕生精力创造理论成就 抛洒满腔热情投身革命实践

马克思的亲密战友——恩格斯

恩格斯(1820~1895),马克思主义

创始人之一,马克思的亲密战友,出生于

普鲁士莱茵省巴门市。1842年在英国曼

彻斯特时同英国工人、宪章派建立了联

系,并写了《英国工人阶级状况》一书,

提出工人运动必须同社会主义相结合的

理论。

1844年,恩格斯与马克思在巴黎相识。之后的几十年时间里,他们共同战斗,共同创立革命理论,共拟《共产党宣言》,合作《资本论》。列宁在评价他们的友谊时说,他们的友谊“超过了古人关于人类友谊的一切最动人的传说”,又说:“在马克思之后,恩格斯是整个文明世界中最卓越的学者和现代无产阶级导师。”

1883年3月14日,伟大的无产阶级革命导师、科学共产主义创始人马克思因病逝世。3月17日,他的葬礼在伦敦海格特公墓举行,恩格斯发表了这篇演说辞。

这篇悼词从革命理论和革命实践

两个方面高度评价了马克思对人类的

伟大贡献,热情赞颂了马克思为无产

阶级解放事业奋斗终生的革命精神,

表达了作者和千百万无产阶级革命者

对马克思逝世的沉痛悼念。

全文共9段,可分为三部分:

第一部分(第1段):记述了马克思逝世的时间、地点和情景。

第二部分(第2~7段):叙述了马克思生前的主要活动,评价了马克思一生的伟大贡献。

第三部分(第8~9段):论述了马克思在当代的巨大影响,并对他的逝世表示沉重的哀悼之情。

主题1:学习文章严密的逻辑结构,把握马克思所作的巨大贡献

1.作者从几个方面阐述了马克思的伟大贡献?第2段在这一部分中有何作用?

明确:恩格斯在理论和实践两方面阐述了马克思的伟大贡献。第2段是这一部分的总起,是概括的说明,即“这个人的逝世,对于欧美战斗的无产阶级,对于历史科学,都是不可估量的损失”。其中,第一个“对于”突出了作为革命家的马克思在无产阶级实际斗争中的领导作用,领起下文第7段;第二个“对于”则突出了马克思在社会科学等研究领域中的杰出成就,领起下文第3、4、5、6段。

2.阅读课文,思考:在恩格斯看来,马克思一生的主要贡献有哪些?

明确:

3.悼词的结构一般分为三部分:开头、主体、结尾。试分析本文在结构上有何特点。

明确:本文也是按照一般悼词的结构来写的,条理清晰,逻辑严密,整个结构十分严谨,各部分之间、每层意思之间充满内在的联系,恩格斯在结构这篇文章时,正是依据事实的内部联系来分类的。另外,作者也善于运用恰当的结构来显示和加强这种内在联系,如过渡段的使用,第二段和第五段;过渡句的使用,“不仅如此”“他作为科学家就是这样”“因为马克思首先是一个革命家”“正因为这样”。

主题2:揣摩本篇悼词语言的严密性,体会平实的语言饱含的深情

1.在第一段中恩格斯用“下午两点三刻”“最”“还”“安静地睡着了——但已经”等语句,表达了怎样的思想感情?

明确:①“下午两点三刻”:写明具体时刻,表明马克思的逝世对于恩格斯来讲,对于整个世界来讲是多么的非同寻常,在这一时刻恩格斯没有在马克思身旁,终生的挚友就这样静静地走了,恩格斯抱憾终生。这一时刻更是令世人万分悲痛和无法忘记的。

②“最”:在这里是程度副词,突出了马克思在哲学界无与伦比的地位。

③“还”:流露出恩格斯在马克思临终时未能陪伴在他身边的无限惋惜和遗憾的感情。

④“安静地睡着了——但已经”(破折号表示补充说明)表达了作者对马克思逝世所引起的感情上的悲痛,同时也表明了马克思遗容的安详。

2.你认为把第一段中的“停止思想”换成“心脏停止跳动”,第二段中的第二个“对于”换成“和”,“不可估量”换成“巨大”,“空白”换成“严重情况”,可以吗?

明确:不可以。(1)第一段中不用“心脏停止跳动”而用“停止思想”,这不单是一般的因感情上的需要而用的“讳饰”的手法,而是为了突出马克思的伟大,因为他是一位卓越的思想家。他的逝世使无产阶级和劳动人民失去了最睿智、最重要的领袖。

(2)第二段用两个“对于”,从实践和理论两个方面突出了马克思的杰出贡献,同时从两个方面领起下文的内容。不用“巨大”而用“不可估量”(无法估计和衡量),是因为后者程度更高,强调了马克思逝世的损失之大。不用“严重情况”而用“空白”,是因为前者内容宽泛,而后者则说明了马克思在无产阶级革命事业中的地位是没有人可以取代的,这是对马克思最确切的评价。

3.马克思“还发现了”“资产阶级社会的特殊的运动规律”,这里的“还”起了什么作用?发现这个“特殊的运动规律”的重大意义是什么?

明确:“还”在这里表明围绕马克思的丰功伟绩这个中心,把文章的意思又向前推进了一步:由人类历史发展的一般规律,进而发现了资产阶级社会的特殊规律——剩余价值规律。剩余价值规律的发现让那些一直“在黑暗中摸索”的经济学家(他们看不清资本主义的剥削实质)和社会主义批评家(他们诅咒资本主义)一下子“豁然开朗”了。这一鲜明的对比,说明了马克思这一发现有着划时代的伟大意义。

4.怎样理解“他对这一切毫不在意,把它们当做蛛丝一样轻轻拂去,只是在万不得已时才给以回敬”?

明确:无论性质怎样的政府,无论什么资产者派别,都毫不例外地疯狂地嫉恨他,恶毒地诬蔑他。马克思对此“毫不在意,把它们当做蛛丝一样轻轻拂去”,这句话以形象的比喻表现了马克思对敌人极端蔑视的大无畏的人格精神和他追求自己理想的执著。

前一段时间,一些媒体播报或刊登了有关高考“报告会”、“培训班”或推销辅导材料的消息,声称主讲教师由考试中心“副主任”、“高考命题组顾问”、“命题人员”等人担任,辅导材料也由这些人组织编写。请你针对这些虚假宣传,为“考试中心”草拟一条表述恰当、得体的声明,不必写标题和落款,不超过100字。

答:_____________________________________________

答案(示例):考试中心禁止相关工作人员参加以任何形式组织的有关高考的培训、报告、编写复习资料等活动。考试中心从未出版或发行过任何高考辅导材料。请广大考生和家长不要上当受骗。

本文第二段总写马克思的伟大贡献时,是先写了实践后写了理论,但是分说时却又采取先理论后实践的顺序来写。你觉得这样的安排矛盾吗?请简要说明理由。

观点交流:不矛盾。因为文中说“他作为科学家就是这样。但是这在他身上远不是主要的”。“远不是主要的”,就说明前面所谈的理论贡献还不是马克思最伟大的贡献,这当然不是贬低马克思的理论,而是在恩格斯看来,比起理论贡献,马克思还有更伟大的贡献。而且,后面还有一句话——“因为马克思首先是一个革命家”。思想家、科学家、革命家这三种称谓出现了。思想家,是就他的理论贡献而言。马克思主义意义的伟大不在于发现一种理论,而在于把这一切付诸实践。所以在恩格斯看来,他把“实践”、“革命”放在第一位。

一、基础积累(12分,每小题3分)

1.下列词语中加点字注音无误的一项是( )

A.悼词(dǎo) 逝世(shì)

空白(kōnɡ) 永垂不朽(xiǔ)

B.估量(liànɡ) 抹杀(mǒ)

编辑(jì) 豁然开朗(huò)

C.诅咒(zhòu) 给予(jǐ)

肤浅(fū) 繁芜丛杂(wú)

D.诽谤(fěi) 诬蔑(miè)

索然(suǒ) 卓有成效(zhuō)

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选C。A.“悼”读dào,“空”读kònɡ;B.“量”读liánɡ,“辑”读jí;D.“卓”读zhuó。

2.下列词语书写无误的一项是( )

A.驱逐 莱茵 水乳交溶 坚韧不拔

B.奚落 赏鉴 原形毕露 浅尝辄止

C.困顿 觉悟 眼花潦乱 食不果腹

D.衷心 嫉恨 旁证博引 欢渡佳节

【解析】选B。A.溶—融;C.潦—缭;D.证—征,渡—度。

3.下列语句横线处应填入的一组词语是( )

(1)人们的国家设施、法的__________、艺术以至宗教__________,就是从这个基础上发展起来的。

(2)马克思在他所研究的每一个领域,__________在数学领域,都有独到的发现。

(3)协会的这位创始人__________没有别的什么建树,单凭这一成果__________可以自豪。

A.观点/观念 特别 虽然/仍

B.观点/观念 甚至 即使/也

C.观念/观点 甚至 虽然/仍

D.观念/观点 特别 即使/也

【解析】选B。此题考查同义词的辨析能力,要注意前后语境和词语之间的细微差别。如“观念”比“观点”范围大,“观点”比较具体。“特别”表强调,“甚至”表让步。“虽然/仍”表转折,“即使/也”表假设。

4.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.约86.6%左右的中国学生认为自己的学习压力大,压力主要来源于父母的期望、自己的期望以及同学间的竞争。

B.温家宝强调,虽然当前国民经济继续回升向好,但国内外形势仍然极其复杂,宏观调控面临的两难问题不少,必须沉着应对、冷静观察,保持经济平稳较快发展。

C.他对这一切毫不在意,把它们当做蛛丝一样轻轻拂去,只是在万不得已时才给以回敬。

D.美国的高中生能否获得毕业证书,除了学分、成绩等要求外,还要求无偿为社会服务数十个小时,这是最基本的“毕业”要求。

【解析】选C。A.“约”与“左右”重复,删掉一个。B.语序不当,应为“冷静观察、沉着应对”。D.两面对一面,把“能否”删去。

二、课内阅读(12分)

阅读课文第4~6自然段,完成5~8题。

5.文中“豁然开朗”、“在黑暗中摸索”的意思是什么?

(3分)

答:____________________________________________

答案:“豁然开朗”的意思是剩余价值的发现使资产阶级社会所隐蔽的剥削实质一下就清楚了。“在黑暗中摸索”比喻在马克思之前的资产阶级经济学家或者社会主义批评家由于没有找到事物的本质而找不到解决问题的出路。

6.结合全文说说文中“不仅如此”中的“如此”指代什么?这句话起什么作用?(3分)

答:____________________________________________

答案:“如此”指代马克思发现了人类历史的发展规律。这句话的作用是承上启下。

7.文中“一生中能有这样①两个发现”、“这样②的领域是很多的”、“他作为科学家就是这样③”三个句子中加点词“这样”分别指代什么?(3分)

答:_____________________________________________

答案:①“这样”指马克思发现了人类历史的发展规律和现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律。②“这样”指像数学一样的科学领域。③“这样”指每一个领域中都有独到的发现。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

8.课文第6自然段的大意是什么?找出关键性的句子。(3分)

答:_____________________________________________

答案:大意是马克思关注科学对实践的影响。关键句是“在马克思看来,科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”。

9.文章在结构上有什么特点?作者是怎样组织的?(4分)

答:_____________________________________________

答案:作者在文章一开始就心情沉重、感情悲痛地表达了自己对死者的怀念、爱慕与敬佩之情。然后文笔一转,用一句反问句“难道说我们真的失去她了吗?”引出对死者一生的价值的评判,进入主体部分。主体部分可分为三层:第一层高度赞扬了乔治·桑在这个时代的地位;第二层评价她伟大的人格;第三层说明她给后人的影响是巨大的。结尾表达了自己的哀思与敬意。

10.为什么雨果在悼文中说“列举她的杰作显然是毫无必要的”,并且只字不提她的作品?(4分)

答:_____________________________________________

答案:乔治·桑在文学上的成就是尽人皆知,有口皆碑,不必说的;比一个人的成就更伟大的是她不为人知的一面:美好的品德、伟大的地位和深远的影响与意义。

11.文中多处用到类比,这些类比有什么作用?(4分)

答:_____________________________________________

答案:在写乔治·桑是法兰西民族的骄傲的时候,用了一组对比,说明她的伟大地位。在写她死后给人留下的精神财富时,文章又用了另一组类比,说明乔治·桑的精神永远鼓舞着后人,后人将从她那里获得很多的精神的馈赠。

12.“我为一位死者哭泣,我向这位不朽者致敬。”通观全文,作者为什么要为之哭泣,向之致敬?(6分)

答:_____________________________________________

答案:因为死者乔治·桑是19世纪法国著名的小说家,是那个时代具有独一无二地位的伟大女性;她给法国带来了荣誉,创造了奇迹,留下了许多佳作,是法兰西民族的骄傲;她有伟大的品格,她是公开的行善者;她的思想像火炬一样不会熄灭,并将增添文明的光芒,照亮人们的心灵。

四、语言表达(8分)

13.阅读下面几句话,给“飘色”下一个定义,不超过100字。(4分)

①飘色是一种融魔术、杂技、音乐、舞蹈于一体的古老民间艺术。

②飘色在不同地区又有抬阁、彩擎、高抬、彩架、扎故事等各种名称。

③飘色的表演者站在被称为“色柜”的小舞台上,以巡游的形式表现民间传说或神话故事的片段。

④其神奇之处就在于,演员们通过精心伪装的钢枝凌空而立,利用巧妙的力学原理,营造出“飘”的效果。

飘色是__________________________________________

【解析】①句可以作为主干句。②句的内容可以作为“飘色”的同位语。③④两句的内容可作为修饰成分插入主干句。

答案:飘色又叫抬阁、彩擎、高抬、彩架、扎故事,是一种利用巧妙的力学原理凌空表演民间传说或神话故事片段,以巡游的形式,融魔术、杂技、音乐、舞蹈于一体的古老民间艺术。

14.学习了本文,以你对马克思的了解,请为他写一副挽联,以表赞美歌颂之情。(4分)

答:_____________________________________________

【解析】写挽联除了注意像对联一样对仗工整外,还要注意所悼对象,用哀语颂扬、追忆死者的学问、业绩与为人。

答案(示例):穷尽毕生精力创造理论成就 抛洒满腔热情投身革命实践