寡人之于国也5

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

寡人之于国也

梁惠王

孟轲

全文朗诵

寡人之于国也

《孟子》

…….“不违农时,谷不可胜食也。数罟不入 池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,林木不可胜用也。” “五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之蓄,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿失其时,数………………………………........

孟轲

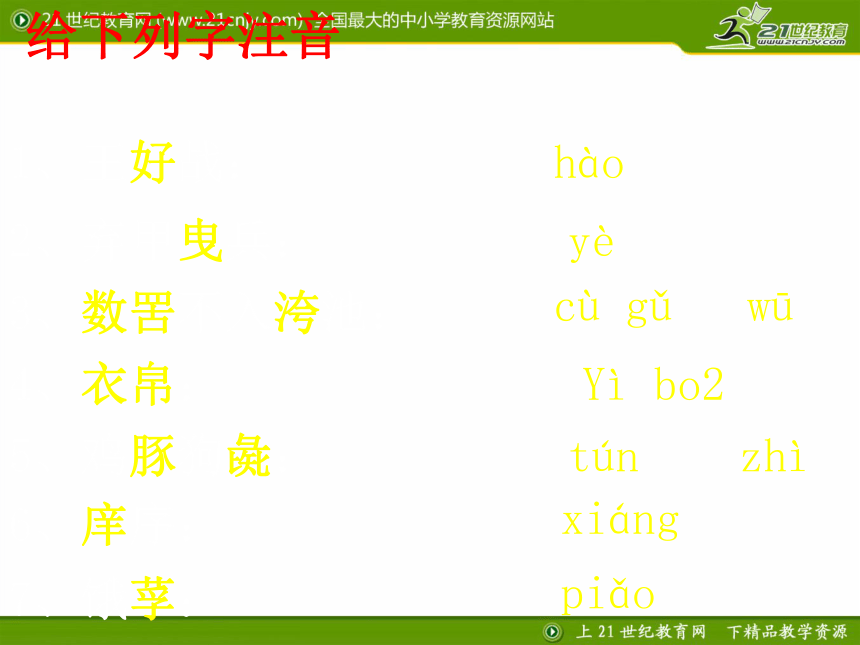

给下列字注音

1、王好战:

hào

2、弃甲曳兵:

yè

3、数罟不入洿池:

cù gǔ

wū

4、衣帛:

5、鸡豚狗彘:

tún

zhì

6、庠序:

xiáng

7、饿莩:

piǎo

Yì bo2

异读字

五十者可以衣帛矣(yì,动词,穿)

然而不王者,未之有也(wàng,为王,称霸)

讨论1

核心话题

民不加多

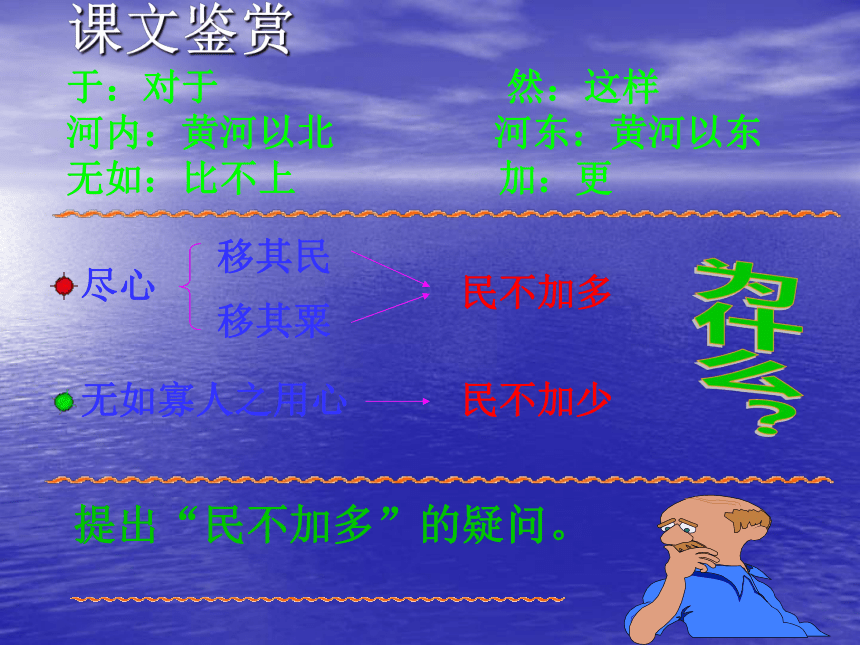

课文鉴赏

于:对于 然:这样

河内:黄河以北 河东:黄河以东

无如:比不上 加:更

提出“民不加多”的疑问。

移其民

移其粟

民不加多

民不加少

尽心

无如寡人之用心

译文

梁惠王说:“我对国家的治理,很尽心竭力的吧!黄河以南发生灾荒,就把那里的灾民移往黄河以东,把河东的粮食运到河南。当河东发生灾荒的时候,我也是这样做的。看看邻国的君主主办政事,没有想我这样尽心尽力的。可是,邻国的百姓并不见减少,而我的百姓并不见增多,这是什么原因呢?”

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?

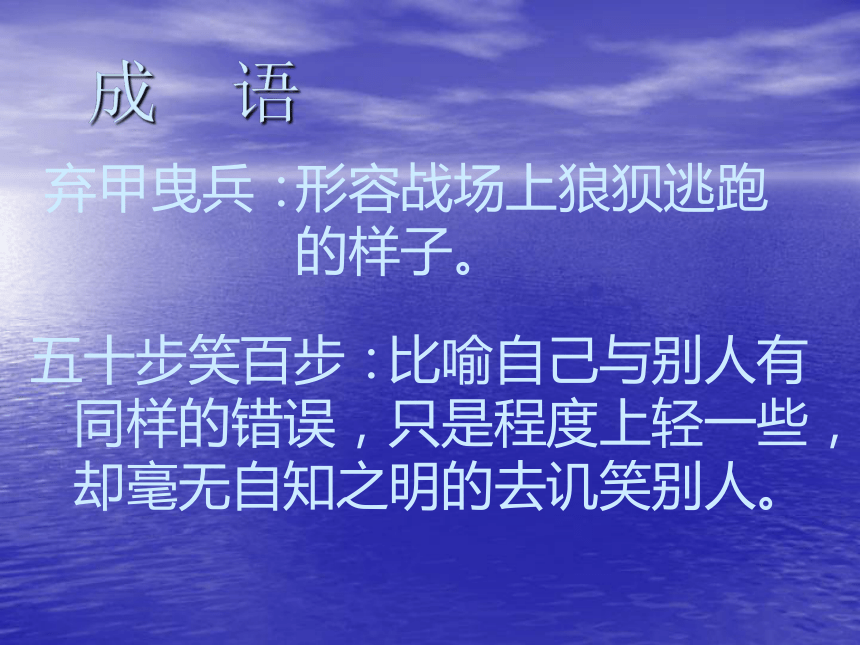

成 语

弃甲曳兵:

五十步笑百步:

形容战场上狼狈逃跑的样子。

比喻自己与别人有同样的错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明的去讥笑别人。

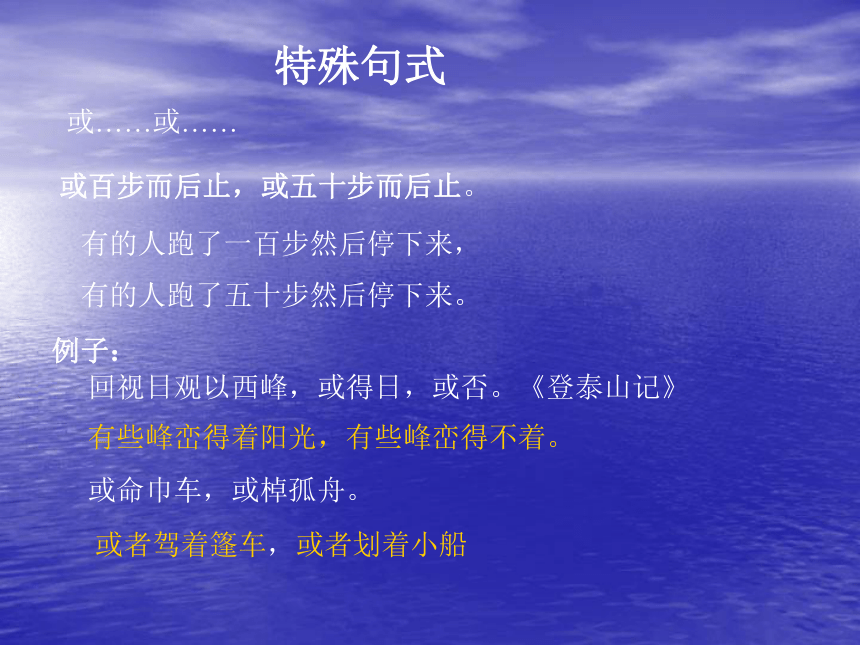

特殊句式

或……或……

或百步而后止,或五十步而后止。

有的人跑了一百步然后停下来,

有的人跑了五十步然后停下来。

回视日观以西峰,或得日,或否。《登泰山记》

或命巾车,或棹孤舟。

例子:

有些峰峦得着阳光,有些峰峦得不着。

或者驾着篷车,或者划着小船

不可!

以五十步笑百步则何如?

梁惠王

孟轲

特殊句式

直……耳,是……也。

直不百步耳,是亦走也。

只是没有跑一百步罢了,这也是跑啊

例句:

寡人非能好先王之乐也,只好世俗之乐耳。

《孟子梁惠王下》

我不是喜欢先王(喜欢的音乐),

只是喜好通俗乐曲罢了

孟子回答道:“大王您喜欢打仗,就 让我用打仗来打比方吧。战鼓咚咚敲响,交战激烈了,战败的士兵丢盔弃甲拖着武器逃跑,有的跑了上百步才停下,有的跑了五十步就停了脚。跑了五十步的人因此就去讥笑跑了一百步的人,您觉得行不行呢?”梁惠王说:“不行。他只不过没有逃跑到一百步罢了,可是这也同样是逃跑呀!”孟子说:“大王您既然懂得这个道理,就不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦。

提问:孟子是用什么方式说明梁惠王

移民移粟的措施与“邻国之政”并无

本质区别的?

明确:

设喻。(走)五十步和(走)百步只是形式上、

数量上不同而已,实质上没有什么区别。这里用

这个妙喻说明梁惠王自己认为的“尽心”只是“移民

移粟”这样的小恩小惠,跟邻国统治者治国“无如

寡人之用心”没有本质的区别。

半斤八两

.“五十步笑百步”已经成为人们经常使用的成语,含义是什么

提示:比喻缺点或错误的性质

相同(并无本质区别) ,只是

情节轻或重的区别。

梁惠王自认为治国比邻国国君尽心,政策比邻国好,邻国之民,应该主动投奔归顺他,但他的目的并没有达到。这是因为他的目的在于增加兵员,强化战备,老百姓看穿了他的小恩小惠背后的好大喜功和穷兵黩武。孟子投其所好,不直接回答“民不加多”的问题,而是以梁惠王“好战”为喻,启迪对方思考。“五十步笑百步”,巧妙地指出梁惠王所谓“尽心”于国,其实与邻国之政相差无几,本质上都是虐民暴政。

评点

返回

学生自读翻译

王道之始也

重点字词

胜:shēng ,尽 数:cù ,密 罟:gǔ ,网

洿:wū,洼地积水 丧:sāng,办丧事

不违农时

以时入山林

不入洿池

使民养生丧死无憾

王道之始也

阐述“王道之始”的道理

谷:

数:

罟:

洿:

粮食的统称。

cù 密.

gǔ 网。

洼地积水,也指池塘

只要不违背农时,那粮食就吃不完;密孔的鱼网不入池塘,那鱼鳖水产就吃不完;砍伐林木有定时,那木材便用不尽。粮食和鱼类吃不完,木材用无尽,这样便使老百姓供养活人,安葬死人不至于感到有什么不满足。老百姓养生送死没有缺憾,这正是王道的开始。”

孟子仁政具体内容

措施 效果

——————,——不可胜食也。养生

——————,——不可胜食也。丧死无

——————,——不可胜用也。憾

不违农时, 谷

数罟不入洿池, 鱼鳖

斧斤以时入山林, 材木

排偶句式

发展生产的三种措施,以及采取这些措施所产生的效果

连用“不可胜……也”的句式。

作用:给人以吃不完用不尽的感觉。大大增强了文章的说

服力和感染力。

在第六自然段中四个结尾连用“……矣”也属于排偶句

重点字词

树:种植 衣:yì ,动词,穿 畜:xù ,畜养

谨:认真从事 庠xiáng序:学校

申:反复陈述 悌:tì 敬爱兄长

义:道理 颁:同“斑” 王:wàng,为王

养民

教民

然而不王者,未之有也

阐述“王道之成”的道理

五亩之宅,树之以桑

鸡豚狗彘之畜,无失其时

谨庠序,申孝悌

百亩之田,勿夺其时

措施 效果

五亩之宅, 树之以桑

鸡豚狗之畜,无失其时。

百亩之田, 勿夺其时。

谨庠序之教,申之以孝悌之义。

王道之成

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

“在五亩大的住宅田旁,种上桑树,上了五十岁的人就可以穿着丝绸了;鸡鸭猪狗不失时节地繁殖饲养,上了七十岁的人就可以经常吃到肉食了。一家一户所种百亩的田地不误农时得到耕种,数口之家就不会闹灾荒了。注重乡校的教育,强调孝敬长辈的道理,须发花白的老人们就不再会肩挑头顶,出现在道路上了。年满七十岁的人能穿上丝绸、吃上鱼肉,老百姓不缺衣少食,做到了这些而不称王于天下,是决不会有的。”

孟子仁政具体内容

措施 效果

五亩之宅,树之以桑,————

—— —— —— —— —— ——

鸡豚狗彘之畜,无失其时,

———— —— —— —— ——

百亩之田,勿夺其时,————

—— —— —— —— ——

谨庠序之教,申之以孝悌之义,

——— —— —— —— —— ——

五十者可以衣帛矣

七十者可以食肉矣

数口之家可以无饥矣

颁白者不负戴于道路矣

七十者衣帛食肉,

黎民不饥不寒。

重点字词

食人食:前“食”,动词,吃 后“食”,名词,食物 检:约束 莩:pi ǎo ,饿死的人

发:打开粮仓,赈济百姓 罪,动词,归罪

狗彘食人食

涂有饿莩

非我也,岁也

王无罪岁

错误态度

阐述使民加多应有的正确态度

正确

态度

“现在,猪狗吃的是人吃的食物而不知道设法制止, 路上出现饿死的人而不知道赈济饥民, 人死了反而说‘与我无关,是年成不好的缘故’这和把人杀了反而说‘与我无干,是兵器杀的’又有什么不同呢? 大王您要能够不归罪于荒年, 这样,普天下的百姓便会都到您这儿来了。”

重要语句翻译

将下列句子翻译成现代汉语

谨庠序之教,申之以孝悌之义。

解析 关键词“谨”“庠序”“申”“孝悌”要译出。

答案 认真地兴办学校教育,把尊敬父母敬爱兄长的

道理反复讲给百姓听。

是何异于刺人而杀之,曰“非我也,兵也”?

解析 “何异于”的译法,译为“跟(与)……有什么

不同呢?”

答案 这种说法与拿刀把人杀死后,说“杀死人的不是

我,是兵器”有什么不同呢?

讨论:孟子否定了魏国及邻国之政,那么

他的理想政治—“仁政”的具体内容是什么?

仁政

王道

之始

不违农时(农)

保护鱼类(渔)

按时砍伐(林)

王道

之成

鼓励养蚕(纺)

繁兴六畜(牧)

生产粮食(农)

兴办教育

初步

措施

根本

措施

不可胜食

不可胜用

保民

教民

①不违农时,谷不可胜食也。

找出实行“王道”的七种措施的句子

②数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也

③斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

④五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣

⑤鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食

肉矣。

⑥百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无

饥矣。

⑦谨库序之教,申之以孝悌之义,颁白者

不负戴于道路矣。

课文分析

课文

于国尽心 民不加多

五十 步 笑百步

王道之始

王

道

之

成

发展生产

教化百姓

严于律已

仁政

小结:

课文中阐述的是“王道之始”和“王道之成”的道理,强调:以民为本、实行仁政是统一天下的根本保证。孟子认为,国君如能实行仁政,减税宽刑,不滥杀无辜,以忠信孝悌教育百姓,就可以使天下归心。这就是说,真正能够爱人民的人,他的力量是不可战胜的。

补写出下列名句名篇中的空缺部分

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。 ,

。

不违农时,谷不可胜食也; ,

;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

, , 。百亩之

田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣; ,

,颁白者不负戴于道路矣。

或百步而后止

或五十步而后止

数罟不入洿池

鱼鳖不可胜食也

鸡豚

狗彘之畜

无失其时

七十者可以食肉矣

谨庠序之教

申之以孝悌之义

孟子的仁政思想有何

现实意义?(古为今用)

1、孟子的“王道”思想包括“温饱”和“教化”两部分,

也就是今天的“物质文明”和“精神文明”;

2、开发自然资源,做到“不滥”、“不竭”,是今天

的“可持续发展农业”的概念。

拓展

一,孟子在文章当中所倡导的“斧斤以时入

山林,材木不可胜用”在今天看来有什么现

实意义?

思考角度:资源的合理利用;人与自然;可

持续发展;(焚林而畋,明年无兽;竭泽而

渔,明年无鱼。——宋.秦观《李训论》)

二,文章中孟子的发展生产和提倡教化的思

想在今天看来有什么现实意义?

思考角度:物质文明和精神文明的关系;国家发展的长远规划;

仓廪实而知礼仪——《管子》

有关孟子的故事

孟母三迁 昔孟子少时,父早丧,母仉[zhǎng]氏守节。居住之所近于墓,孟子学为丧葬,[足辟]踊痛哭之事。母曰:“此非所以居子也。”乃去,舍市,近于屠,孟子学为买卖屠杀之事。母又曰:“亦非所以居子也。”继而迁于学宫之旁。每月朔望,官员入文庙,行礼跪拜,揖让进退,孟子见了,一一习记。孟母曰:“此真可以居子也。”遂居于此。

有关孟子的故事

孟子受教免休妻 孟子妻独居,踞,孟子入户视之,向母其曰:“妇无礼,请去之。”母曰:“何也?”曰:“踞。”其母曰:“何知之?”孟子曰:“我亲见之。”母曰:“乃汝无礼也,非妇无礼。《礼》不云乎?将入门,问孰存。将上堂,声必扬。将入户,视必下。不掩人不备也。今汝往燕私之处,入户不有声,令人踞而视之,是汝之无礼也,非妇无礼。”于是孟子自责,不敢去妇。

——引自《韩诗外传》

寡人之于国也

梁惠王

孟轲

全文朗诵

寡人之于国也

《孟子》

…….“不违农时,谷不可胜食也。数罟不入 池,鱼鳖不可胜食也。斧斤以时入山林,林木不可胜用也。” “五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之蓄,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿失其时,数………………………………........

孟轲

给下列字注音

1、王好战:

hào

2、弃甲曳兵:

yè

3、数罟不入洿池:

cù gǔ

wū

4、衣帛:

5、鸡豚狗彘:

tún

zhì

6、庠序:

xiáng

7、饿莩:

piǎo

Yì bo2

异读字

五十者可以衣帛矣(yì,动词,穿)

然而不王者,未之有也(wàng,为王,称霸)

讨论1

核心话题

民不加多

课文鉴赏

于:对于 然:这样

河内:黄河以北 河东:黄河以东

无如:比不上 加:更

提出“民不加多”的疑问。

移其民

移其粟

民不加多

民不加少

尽心

无如寡人之用心

译文

梁惠王说:“我对国家的治理,很尽心竭力的吧!黄河以南发生灾荒,就把那里的灾民移往黄河以东,把河东的粮食运到河南。当河东发生灾荒的时候,我也是这样做的。看看邻国的君主主办政事,没有想我这样尽心尽力的。可是,邻国的百姓并不见减少,而我的百姓并不见增多,这是什么原因呢?”

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。或百步而后止,或五十步而后止。以五十步笑百步,则何如?

成 语

弃甲曳兵:

五十步笑百步:

形容战场上狼狈逃跑的样子。

比喻自己与别人有同样的错误,只是程度上轻一些,却毫无自知之明的去讥笑别人。

特殊句式

或……或……

或百步而后止,或五十步而后止。

有的人跑了一百步然后停下来,

有的人跑了五十步然后停下来。

回视日观以西峰,或得日,或否。《登泰山记》

或命巾车,或棹孤舟。

例子:

有些峰峦得着阳光,有些峰峦得不着。

或者驾着篷车,或者划着小船

不可!

以五十步笑百步则何如?

梁惠王

孟轲

特殊句式

直……耳,是……也。

直不百步耳,是亦走也。

只是没有跑一百步罢了,这也是跑啊

例句:

寡人非能好先王之乐也,只好世俗之乐耳。

《孟子梁惠王下》

我不是喜欢先王(喜欢的音乐),

只是喜好通俗乐曲罢了

孟子回答道:“大王您喜欢打仗,就 让我用打仗来打比方吧。战鼓咚咚敲响,交战激烈了,战败的士兵丢盔弃甲拖着武器逃跑,有的跑了上百步才停下,有的跑了五十步就停了脚。跑了五十步的人因此就去讥笑跑了一百步的人,您觉得行不行呢?”梁惠王说:“不行。他只不过没有逃跑到一百步罢了,可是这也同样是逃跑呀!”孟子说:“大王您既然懂得这个道理,就不必去期望您的国家的民众比邻国增多啦。

提问:孟子是用什么方式说明梁惠王

移民移粟的措施与“邻国之政”并无

本质区别的?

明确:

设喻。(走)五十步和(走)百步只是形式上、

数量上不同而已,实质上没有什么区别。这里用

这个妙喻说明梁惠王自己认为的“尽心”只是“移民

移粟”这样的小恩小惠,跟邻国统治者治国“无如

寡人之用心”没有本质的区别。

半斤八两

.“五十步笑百步”已经成为人们经常使用的成语,含义是什么

提示:比喻缺点或错误的性质

相同(并无本质区别) ,只是

情节轻或重的区别。

梁惠王自认为治国比邻国国君尽心,政策比邻国好,邻国之民,应该主动投奔归顺他,但他的目的并没有达到。这是因为他的目的在于增加兵员,强化战备,老百姓看穿了他的小恩小惠背后的好大喜功和穷兵黩武。孟子投其所好,不直接回答“民不加多”的问题,而是以梁惠王“好战”为喻,启迪对方思考。“五十步笑百步”,巧妙地指出梁惠王所谓“尽心”于国,其实与邻国之政相差无几,本质上都是虐民暴政。

评点

返回

学生自读翻译

王道之始也

重点字词

胜:shēng ,尽 数:cù ,密 罟:gǔ ,网

洿:wū,洼地积水 丧:sāng,办丧事

不违农时

以时入山林

不入洿池

使民养生丧死无憾

王道之始也

阐述“王道之始”的道理

谷:

数:

罟:

洿:

粮食的统称。

cù 密.

gǔ 网。

洼地积水,也指池塘

只要不违背农时,那粮食就吃不完;密孔的鱼网不入池塘,那鱼鳖水产就吃不完;砍伐林木有定时,那木材便用不尽。粮食和鱼类吃不完,木材用无尽,这样便使老百姓供养活人,安葬死人不至于感到有什么不满足。老百姓养生送死没有缺憾,这正是王道的开始。”

孟子仁政具体内容

措施 效果

——————,——不可胜食也。养生

——————,——不可胜食也。丧死无

——————,——不可胜用也。憾

不违农时, 谷

数罟不入洿池, 鱼鳖

斧斤以时入山林, 材木

排偶句式

发展生产的三种措施,以及采取这些措施所产生的效果

连用“不可胜……也”的句式。

作用:给人以吃不完用不尽的感觉。大大增强了文章的说

服力和感染力。

在第六自然段中四个结尾连用“……矣”也属于排偶句

重点字词

树:种植 衣:yì ,动词,穿 畜:xù ,畜养

谨:认真从事 庠xiáng序:学校

申:反复陈述 悌:tì 敬爱兄长

义:道理 颁:同“斑” 王:wàng,为王

养民

教民

然而不王者,未之有也

阐述“王道之成”的道理

五亩之宅,树之以桑

鸡豚狗彘之畜,无失其时

谨庠序,申孝悌

百亩之田,勿夺其时

措施 效果

五亩之宅, 树之以桑

鸡豚狗之畜,无失其时。

百亩之田, 勿夺其时。

谨庠序之教,申之以孝悌之义。

王道之成

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

“在五亩大的住宅田旁,种上桑树,上了五十岁的人就可以穿着丝绸了;鸡鸭猪狗不失时节地繁殖饲养,上了七十岁的人就可以经常吃到肉食了。一家一户所种百亩的田地不误农时得到耕种,数口之家就不会闹灾荒了。注重乡校的教育,强调孝敬长辈的道理,须发花白的老人们就不再会肩挑头顶,出现在道路上了。年满七十岁的人能穿上丝绸、吃上鱼肉,老百姓不缺衣少食,做到了这些而不称王于天下,是决不会有的。”

孟子仁政具体内容

措施 效果

五亩之宅,树之以桑,————

—— —— —— —— —— ——

鸡豚狗彘之畜,无失其时,

———— —— —— —— ——

百亩之田,勿夺其时,————

—— —— —— —— ——

谨庠序之教,申之以孝悌之义,

——— —— —— —— —— ——

五十者可以衣帛矣

七十者可以食肉矣

数口之家可以无饥矣

颁白者不负戴于道路矣

七十者衣帛食肉,

黎民不饥不寒。

重点字词

食人食:前“食”,动词,吃 后“食”,名词,食物 检:约束 莩:pi ǎo ,饿死的人

发:打开粮仓,赈济百姓 罪,动词,归罪

狗彘食人食

涂有饿莩

非我也,岁也

王无罪岁

错误态度

阐述使民加多应有的正确态度

正确

态度

“现在,猪狗吃的是人吃的食物而不知道设法制止, 路上出现饿死的人而不知道赈济饥民, 人死了反而说‘与我无关,是年成不好的缘故’这和把人杀了反而说‘与我无干,是兵器杀的’又有什么不同呢? 大王您要能够不归罪于荒年, 这样,普天下的百姓便会都到您这儿来了。”

重要语句翻译

将下列句子翻译成现代汉语

谨庠序之教,申之以孝悌之义。

解析 关键词“谨”“庠序”“申”“孝悌”要译出。

答案 认真地兴办学校教育,把尊敬父母敬爱兄长的

道理反复讲给百姓听。

是何异于刺人而杀之,曰“非我也,兵也”?

解析 “何异于”的译法,译为“跟(与)……有什么

不同呢?”

答案 这种说法与拿刀把人杀死后,说“杀死人的不是

我,是兵器”有什么不同呢?

讨论:孟子否定了魏国及邻国之政,那么

他的理想政治—“仁政”的具体内容是什么?

仁政

王道

之始

不违农时(农)

保护鱼类(渔)

按时砍伐(林)

王道

之成

鼓励养蚕(纺)

繁兴六畜(牧)

生产粮食(农)

兴办教育

初步

措施

根本

措施

不可胜食

不可胜用

保民

教民

①不违农时,谷不可胜食也。

找出实行“王道”的七种措施的句子

②数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也

③斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

④五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣

⑤鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食

肉矣。

⑥百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无

饥矣。

⑦谨库序之教,申之以孝悌之义,颁白者

不负戴于道路矣。

课文分析

课文

于国尽心 民不加多

五十 步 笑百步

王道之始

王

道

之

成

发展生产

教化百姓

严于律已

仁政

小结:

课文中阐述的是“王道之始”和“王道之成”的道理,强调:以民为本、实行仁政是统一天下的根本保证。孟子认为,国君如能实行仁政,减税宽刑,不滥杀无辜,以忠信孝悌教育百姓,就可以使天下归心。这就是说,真正能够爱人民的人,他的力量是不可战胜的。

补写出下列名句名篇中的空缺部分

填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。 ,

。

不违农时,谷不可胜食也; ,

;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

, , 。百亩之

田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣; ,

,颁白者不负戴于道路矣。

或百步而后止

或五十步而后止

数罟不入洿池

鱼鳖不可胜食也

鸡豚

狗彘之畜

无失其时

七十者可以食肉矣

谨庠序之教

申之以孝悌之义

孟子的仁政思想有何

现实意义?(古为今用)

1、孟子的“王道”思想包括“温饱”和“教化”两部分,

也就是今天的“物质文明”和“精神文明”;

2、开发自然资源,做到“不滥”、“不竭”,是今天

的“可持续发展农业”的概念。

拓展

一,孟子在文章当中所倡导的“斧斤以时入

山林,材木不可胜用”在今天看来有什么现

实意义?

思考角度:资源的合理利用;人与自然;可

持续发展;(焚林而畋,明年无兽;竭泽而

渔,明年无鱼。——宋.秦观《李训论》)

二,文章中孟子的发展生产和提倡教化的思

想在今天看来有什么现实意义?

思考角度:物质文明和精神文明的关系;国家发展的长远规划;

仓廪实而知礼仪——《管子》

有关孟子的故事

孟母三迁 昔孟子少时,父早丧,母仉[zhǎng]氏守节。居住之所近于墓,孟子学为丧葬,[足辟]踊痛哭之事。母曰:“此非所以居子也。”乃去,舍市,近于屠,孟子学为买卖屠杀之事。母又曰:“亦非所以居子也。”继而迁于学宫之旁。每月朔望,官员入文庙,行礼跪拜,揖让进退,孟子见了,一一习记。孟母曰:“此真可以居子也。”遂居于此。

有关孟子的故事

孟子受教免休妻 孟子妻独居,踞,孟子入户视之,向母其曰:“妇无礼,请去之。”母曰:“何也?”曰:“踞。”其母曰:“何知之?”孟子曰:“我亲见之。”母曰:“乃汝无礼也,非妇无礼。《礼》不云乎?将入门,问孰存。将上堂,声必扬。将入户,视必下。不掩人不备也。今汝往燕私之处,入户不有声,令人踞而视之,是汝之无礼也,非妇无礼。”于是孟子自责,不敢去妇。

——引自《韩诗外传》