寡人之于国也 2

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

如欲平治天下

当今之世

舍我其谁

榕江民中 罗铃龙(改编)

孟子语录:

1、民本思想:

“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫” 。

2、国君应以保民为职分:

“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者,民亦忧其忧”。

“乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也”。

3、反对不义战争: “天时不如地利,地利不如人和”。

“得道者多助,失道者寡助” 。

仁政

寡人之于国也

《孟子》

梁惠王问政治天下

孟亚圣筹策泽乾坤

学习目标

①体会孟子孟子的劝说艺术。

②了解孟子的“仁政”思想。

③积累文中文言实词和句式。

孟子:名轲,字子舆,

战国时邹人。是儒家学派继

孔子之后又一位重要的代表

人物,后世称之为“亚圣”。

孟子生于战国时诸侯混

战最激烈的时期,他提出“民

贵君轻”、对人民作一定的让

步、反对掠夺性战争等主张。为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡以“仁”、“义”为中心的“仁政”、“王道”。

他继承和发扬了孔子的思想,

希望能够在诸侯中选出一位

王天下的君主。由于他的这

些主张与当时激烈混战的社

会状况不符,所以均未被统治者所采纳。

孟子退而与弟子著书立说,遂成《孟子》一书传世。

《孟子》是孟子及其弟子编辑而成的一部语录体著作,共7篇,内容包括孟子的政治活动、政治学说及哲学、伦理、教育思想。与《论语》相比,它篇幅较

长,内容也更具体,描绘

也更细致。《孟子》比喻

准确形象,语言犀利酣畅,

感情洋溢饱满,说理深刻

透彻。是儒家的经典著作

之一。

孟子于梁惠王35年(公元前335年)应邀来到魏国。魏在战国初期曾是军事强国,但到梁惠王在位后期却遭到一连串的失败,又畏秦之甚,于31年(公元前339)将首都从安邑(今山西夏县西北)迁至大梁(今河南开封)。

孟子到来时,梁惠王曾对他说:“寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。叟不远千里,辱幸至敝邑之廷,将何以利吾国?”

写作背景

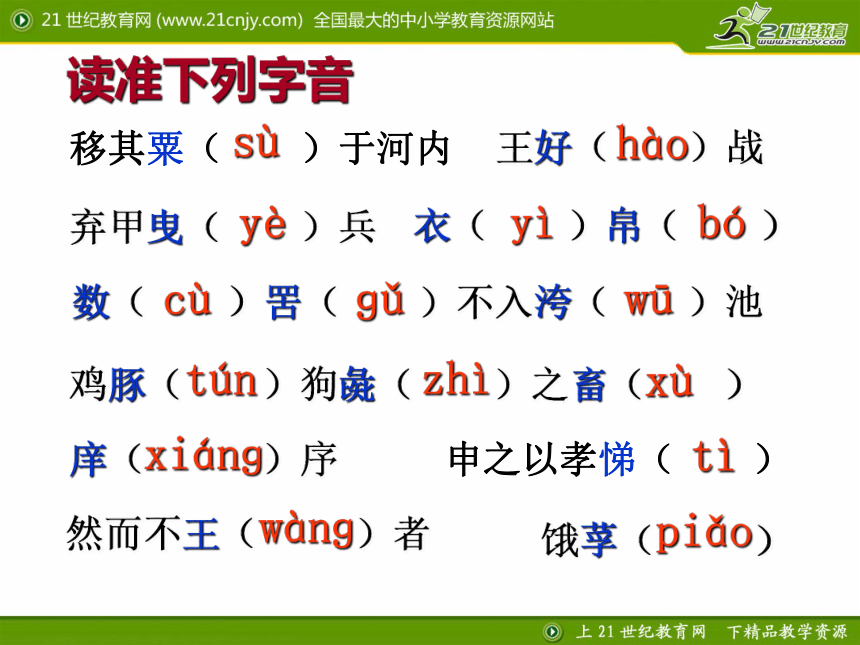

读准下列字音

王好( )战

hào

弃甲曳( )兵

yè

数( )罟( )不入洿( )池

ɡǔ

wū

衣( )帛( )

鸡豚( )狗彘( )之畜( )

tún

zhì

庠( )序

xiánɡ

饿莩( )

piǎo

yì

cù

bó

然而不王( )者

wànɡ

xù

移其粟( )于河内

sù

申之以孝悌( )

tì

梁惠王说:“我对于国家,总算很尽心了吧!如果黄河北部地区发生灾荒,我就迁移那里的灾民到河东,迁移河东的粮食到河内;如果河东地区发生灾荒,也是这样办。考察邻国的政事,没有像我这样尽心的。但是邻国的百姓不会少一点,而我的百姓也不会多一点,这是为什么呢 ”

孟子回答说:“大王喜欢打仗,请允许我以打仗来做个比喻:(在)战鼓咚咚敲响,兵器刚刚交锋(的时候),(有人)就丢掉铠甲,拖着兵器逃跑,有的跑了一百步然后停了下来,有的人的跑了五十步然后停了下来,用只是逃跑了五十步来嘲笑逃跑一百步的,那怎么样呢 ”

学习指导1:

结合注释翻译课文

梁惠王说:“不行,那只是没有跑到一百步罢了,这也是逃跑。”

孟子说:“大王如果知道这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了。”

“如果(耕作)不违背农时,那么粮食就吃不完了;如果细密的网不进入池塘,那么鱼鳖就吃不完了;如果按一定的季节进入山林砍伐,那么木材就用不完了。粮食和鱼鳖吃不完,木材用不完,这样就使老百姓供养家人,丧葬死者没有遗憾了。这就是王道的开端。

“(让每一家)有五亩地的宅院,又种上桑树,那么五十岁的人可以穿上(轻软的)丝织衣服;鸡、猪、狗等家禽家畜,不要失去养育它们的时机,那么七十岁的人可以吃上肉了;(每家)百亩的农田,不要占用他们的农作季节,那么数口之家就可以没有饥饿了;认真办好学校教育,用孝顺父母、敬爱兄长的道理来反复教导他们,那么头发花白的老人就不会身背头顶(重物)走在路上了。七十岁的人有丝织衣服穿,有肉吃,黎民百姓不挨饿不受寒;这样做了却不能统一天下的事,还从来不曾有过。

《礼记》中叙述人的衰老过程:“五十始衰,六十非肉不饱,七十非帛不暖,八十非人不暖,九十虽得人不暖矣。”

从以上材料我们可以看到,“五十”、“七十”这两个年龄在孟子的时代都是被人看作是人生衰老过程的一个重要时间点,所以作者才提出了“五十者可以衣帛矣”、“七十者可以食肉矣”。

“(现在是)狗和猪在吃人的食物却不知道去制止,路上有饿死的尸体还不知道开仓发粮赈救饥民;人死了,却说:‘不是我的责任,是年成不好的缘故。’这和用兵器杀死了人,却说‘不是我杀的,是兵器杀的’有什么两样呢?大王如果不归罪于年成,那么这样天下的老百姓就都会到您这儿来了。”

2、孟子听了梁惠王的话,他是怎么回答的?为什么要这样回答?

1、梁惠王尽心做了哪些事?为什么困惑?

用梁惠王熟悉的“战”设喻。便于启发对方。

学习指导2:

梁 惠 王:河内凶,移民移粟, 河东凶亦然。

结果:民不加多

邻国之君: “无如寡人之用心”

结果:民不加少

感到

困惑

3、第2—4段用了什么成语,有何作用?用意何在?

“五十步笑百步” 。

梁惠王说“不可,直不百步,是亦走也。” 不知不觉地否定了自己与邻国的统治者的区别。说明移粟、移民与与邻国统治者不尽心实质上没有什么区别,从而引出要使民加多,必须施仁政,行王道。

“五十步笑百步”已经成为人们经常使用的成语,含义是什么

比喻缺点或错误并无本质区别(性质相同) ,只是情节轻或重而已。

4、孟子认为:应该如何施行“王道”?

②数罟不入洿池——鱼鳖不可胜食也 。

③斧斤以时入山林——材木不可胜用也。

④五亩之宅,树之以桑——五十者可以衣帛矣。

⑤鸡豚狗彘之畜,无失其时——七十者可以食肉矣。

⑥百亩之田,勿夺其时——数口之家,可以无饥矣。

⑦谨庠序之教,申之以孝悌之义——颁白者不负戴

于道路矣。

①不违农时——谷不可胜食也。

5、孟子否定了梁惠王的治国之策,那么他的理想政治——“仁政”的具体内容是什么?

仁政

王道之始

不违农时(农)

保护鱼类(渔)

按时砍伐(林)

王道之成

鼓励养蚕(纺)

繁兴六畜(牧)

生产粮食(农)

兴办教育(学)

基本措施

根本措施

保民

教民

天下之民至

学习指导3:

1、探究孟子的劝说艺术。

2、孟子能成功劝说梁惠王么?为什么?

3、探究孟子治国思想的社会意义和现实

意义。

写作特色

一、结构严谨。孟子的文章环环相扣,不可分割。这篇文章的末尾,依次用“寡人之民不加多”,“则无望民之多与邻国也”,“斯天下之民至焉”。体现了各部分之间的内在联系。

二、善用比喻。孟子善用比喻说理,文字显得从容不迫。如“五十步笑百步”,“是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’”。

三、气势充沛。孟子的文章具有雄辩的气势,表现在 语言上是使用整齐的排偶句式。如叙述王道之始时的三组排偶句、王道之成时的四组排偶句。音节铿锵,气势充沛。

首先:孟子是反对诸侯间的无休无止的相互征战的,他认为应该让利于民,让民众有得以休养生息的机会,梁惠王自认为的“用心”于民是远远不够的,这与“邻国之政”只是“百步”与“五十步”的区别。

第二:孟子又向梁惠王表明了自己的治国主张,具体的说,就是行“仁政”、施“王道”。

第三:孟子还非常重视教化,提出了“谨庠序”的主张,他的最高理想是黎民“衣帛食肉”,“不饥不寒”。

最后:孟子在论证自己主张的基础之上,又从反面指出上层贵族的奢靡浪费,同时与黎民的饥寒交迫形成对比,从而再次强调行“仁政”、施“王道” 重要性。

课文小结:

课后作业:

1、背诵全文。

2、整理文言知识。

3、结合当今社会现实,为孟子的“王道”策略

作些必要的补充。

应之以乱则凶。(《荀子.天論》) 河东凶亦然

攘除奸凶

敌入而凶(《国语》)

凶

不吉祥,不幸

庄稼收成不好

凶残、残暴

恐惧而喧嚷骚动

察

徐而察之。(《石钟山记》)

察邻国之政

察臣孝廉(《陈情表》) 人至察则无徒(东方朔《答客难》)

观察、仔细看

考察

考察后推荐

明智、精明

一词多义归纳

喻

今将喻子五篇之诗(《后汉书.班彪列传》)

家喻户晓

王好战,请以战喻

自喻适志与(《庄子.齐物》)

告诉,使人知道

明白、知道

比喻

通“愉”,愉快

兵

兵刃既接

兵者,国之大事《孙子兵法》

赵亦盛设兵以待秦(《史记.廉颇蔺相如列传》)

可汗大点兵

兵器、武器

军事、战争

军队

士兵

一词多义归纳

直

木受绳则直

是非曲直

系向牛头充炭直

直不百步耳

与“弯”相对

正确的、正直的

价值,后写作“值”

副词,仅,只是

树

五亩之宅,树之以桑

树帜曰“谢庄团练冯”(《冯婉贞》)

终生之计,莫如树人

夹岸数百步,中无杂树

种植

树立、建立

培养

树木

一词多义归纳

沛公不胜桮杓

谷不可胜食也

二败而三胜(《六国论》)

而犹有可以不赂而胜之之势

予观夫巴陵胜状

胜

能承担,能承受

尽

胜利

战胜、超过

优美的

一词多义归纳

食

谷不可胜食也

狗彘食人食

食马者不知其能千里而食也

shí 吃

shí 食物

sì 喂养

以

请以战喻

可以无饥矣

以时入山林

申之以孝悌之义

老臣以媪为长安君计短也(《触龙说赵太后》)

用

凭借

按照

把

认为

一词多义归纳

则无望民之多于邻国也

寡人之于国也

颁白者不复戴于道路矣

于

比

对

在

河内凶亦然

填然鼓之

然郑亡,子亦有不利焉

太后曰:“然。”

然

填然鼓之

王道之始也

五亩之宅

申之以孝悌之义

之

音节助词 无义

主谓间取消独立性 无义

结构助词 的

代词 代百姓

这样

…的样子

然而、但是

对,是这样的

一词多义归纳

数

愿令得补黑衣之数(《触龙说赵太后》)

又数刀毙之

则胜负之数,存亡之理

数罟不入洿池

蒙冲斗舰乃以千数

扶苏以数谏故

shù 数目、数量

shù 几,几个

shù 命运

cù 密,与“疏”相对

shǔ 计算

shuò 屡次

一词多义归纳

四、古今异义

1、河内凶(谷物收成不好,荒年/常指人或运动 暴躁,心肠狠)

2、邻国之民不加少(更,再,副词/常指增加)

3、或百步而后止(有人,有时/选择连词)

4、兵刃既接(兵器/战士,士兵)

5、弃甲曳兵而走(逃跑/行走)

6、谷不可胜食也(尽/胜利)

7、数罟不入洿池(细、密/数字或者数数)

8、树之以桑(种植,动词/常指较高大的林木)

9、七十者可以食肉矣(可以凭借/表同意认可)

(1)颁白者不负戴于道路者

(2)涂有饿殍而不知发

(3)狗彘食人食而不知检

(4)则无望民之多于邻国也

一、通假字

通“斑”

通“途”

通“敛”

通“毋”

语言现象归纳

2、动词活用作名词

(1)请以战喻

(2)是使民养生丧死无憾也

战争

活着的人

死去的人

语言现象归纳

二、词类活用

(1)填然鼓之

(2)七十者衣帛食肉

(3)然而不王者,未之有也

1、名词活用作动词

打鼓

穿

称王

使….迁移

3、形容词作动词

谨庠序之教

认真从事

则移其民于河东,移其粟于河内

4、使动用法

王无罪岁

以…为罪

5、意动用法

三、特殊句式

1、判断句

(1)是亦走也

(2)非我也,兵也

(3)是使民养生丧死无憾也

标志:

…也。

(1)申之以孝悌之义

(2)树之以桑

(3)则无望民之多于邻国也

2、介词结构后置

(1)或……或……

(2)直……耳

(3)是……也

(4)是何异于……

3、宾语前置

未之有也

4、固定句式

有的……有的……

只……罢了

这是……呀

这同……有什么区别?

或百步而后止,或五十步而后止。

直不百步耳。

是亦走也。

是何异于刺人而杀之,曰“非我也,兵也”?

1、下面画线字意义不同的一组是:

A.涂有饿殍而不知发

春心莫共花争发

B.弃甲曳兵而走

斩木为兵

C.或五十步而后止

人固有一死,或轻于鸿毛,或重于泰山

D.是亦走也

是使民养生丧死无憾也

A

课堂练习

2、下列有关“以”的意义和用法不同于其他三

项的是:

A.树之以桑

B.以五十步笑百步

C.请以战喻

D.愿令得补黑衣之数,以卫王宫

D

3、下列画线字解释正确的一项是:

A.河内凶(有战乱)

B.邻国之民不加(增加)少

C.填然鼓之(代词,代“鼓”)

D.弃甲曳 (拖着)兵而走

D

4、对下列各句中“之”的分类正确的一项是:

①斯天下之民至焉 ②鸡豚狗彘之畜

③树之以桑 ④未之有也

⑤邻国之民不加少

A.① ⑤ /②/ ③/ ④ B.①③⑤/ ②/ ④

C.① ④/ ②/ ③⑤ D. ①②⑤/ ③④

A

5、下列各句中有词类活用现象的一句:

A.请以战喻

B.寡人之于国也

C.王无罪岁

D.是何异于刺人而杀之

C

孟子名言选译

课外积累

不用圆规和曲尺,就不能正确地画出方形和圆形。

(1)不以规矩,不成方圆。

(2)权,然后和轻重;度,然后知长短。

(3)人有不为也,而后可以有为。

(4)虽有天下易生之物,一日暴之,十日寒之,未有能生者也。

称一称,才晓得轻重;量一量,才晓得长短。

人要有所不为,才能有所为。

即使有一种最容易生长的植物,晒它一天,又冻它十天,没有能够再生长的。

(5)其进锐者,其退速。

前进太猛的人,后退也会快。

(6)生于忧患而死于安乐也。

忧愁患害足以使人生存,安逸快乐足以使人死亡。

(7)仁者无敌。

仁德的人是无敌于天下的。

(8)乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

以百姓的快乐为自己的快乐者,百姓也会以国君的快乐为自己的快乐;以百姓的忧愁为自己的忧愁者,百姓也会以国君的忧愁为自己的忧愁。

(9)老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

尊敬我的长辈,从而推广到尊敬别人的长辈;爱护自己的晚辈,从而推广到爱护别人的晚辈。

(10)天时不如地利,地利不如人和。

天时不及地利,地利不及人和。

(11)民为贵,社稷次之,君为轻。

百姓最为重要,代表国家的土谷之神为次,君主为轻。

(12)民事不可缓也。

关心人民是最紧迫的任务。

(13)夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之。

人必先有自取侮辱的行为,别人才侮辱他;家必先有自取毁坏的因素,别人才毁坏它,国必先有自取讨伐的原因,别人才讨伐它。

(14)君子不怨天,不尤人。

君子不抱怨天,不责怪人。

(15)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

富贵不能乱了我的心,贫贱不能改变我的志向,威武不能屈我的节,这样才叫做大丈夫。

(16)自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。

自己损害自己的人,不能和他谈出有价值的言语;自己抛弃自己(对自己极不负责任)的人,不能和他做出有价值的事业。

(17)养心莫善于寡欲。

修养心性的办法最好是减少物质欲望。

(18)爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

爱别人的人,会受到别人的爱;尊敬别人的人,会受到别人尊敬。

(19)穷则独善其身,达则兼善天下。

穷困便独善其身,得志便兼善天下。

(20)尽信《书》,不如无《书》。

完全相信《书》,那还不如没有《书》。

(21)故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其心,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

天将要把重要的任务加到某人的身上,一定要先苦恼他的心意,劳动他的筋骨,饥饿他的肠胃,穷困他的身子,他的每一行为总是不如意,这样便可以震动他的心意,坚韧他的性情,增加他的能力。

如欲平治天下

当今之世

舍我其谁

榕江民中 罗铃龙(改编)

孟子语录:

1、民本思想:

“民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫” 。

2、国君应以保民为职分:

“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者,民亦忧其忧”。

“乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也”。

3、反对不义战争: “天时不如地利,地利不如人和”。

“得道者多助,失道者寡助” 。

仁政

寡人之于国也

《孟子》

梁惠王问政治天下

孟亚圣筹策泽乾坤

学习目标

①体会孟子孟子的劝说艺术。

②了解孟子的“仁政”思想。

③积累文中文言实词和句式。

孟子:名轲,字子舆,

战国时邹人。是儒家学派继

孔子之后又一位重要的代表

人物,后世称之为“亚圣”。

孟子生于战国时诸侯混

战最激烈的时期,他提出“民

贵君轻”、对人民作一定的让

步、反对掠夺性战争等主张。为此,他到各国去游说诸侯,反对“霸道”,提倡以“仁”、“义”为中心的“仁政”、“王道”。

他继承和发扬了孔子的思想,

希望能够在诸侯中选出一位

王天下的君主。由于他的这

些主张与当时激烈混战的社

会状况不符,所以均未被统治者所采纳。

孟子退而与弟子著书立说,遂成《孟子》一书传世。

《孟子》是孟子及其弟子编辑而成的一部语录体著作,共7篇,内容包括孟子的政治活动、政治学说及哲学、伦理、教育思想。与《论语》相比,它篇幅较

长,内容也更具体,描绘

也更细致。《孟子》比喻

准确形象,语言犀利酣畅,

感情洋溢饱满,说理深刻

透彻。是儒家的经典著作

之一。

孟子于梁惠王35年(公元前335年)应邀来到魏国。魏在战国初期曾是军事强国,但到梁惠王在位后期却遭到一连串的失败,又畏秦之甚,于31年(公元前339)将首都从安邑(今山西夏县西北)迁至大梁(今河南开封)。

孟子到来时,梁惠王曾对他说:“寡人不佞,兵三折于外,太子虏,上将死,国以空虚,以羞先君宗庙社稷,寡人甚丑之。叟不远千里,辱幸至敝邑之廷,将何以利吾国?”

写作背景

读准下列字音

王好( )战

hào

弃甲曳( )兵

yè

数( )罟( )不入洿( )池

ɡǔ

wū

衣( )帛( )

鸡豚( )狗彘( )之畜( )

tún

zhì

庠( )序

xiánɡ

饿莩( )

piǎo

yì

cù

bó

然而不王( )者

wànɡ

xù

移其粟( )于河内

sù

申之以孝悌( )

tì

梁惠王说:“我对于国家,总算很尽心了吧!如果黄河北部地区发生灾荒,我就迁移那里的灾民到河东,迁移河东的粮食到河内;如果河东地区发生灾荒,也是这样办。考察邻国的政事,没有像我这样尽心的。但是邻国的百姓不会少一点,而我的百姓也不会多一点,这是为什么呢 ”

孟子回答说:“大王喜欢打仗,请允许我以打仗来做个比喻:(在)战鼓咚咚敲响,兵器刚刚交锋(的时候),(有人)就丢掉铠甲,拖着兵器逃跑,有的跑了一百步然后停了下来,有的人的跑了五十步然后停了下来,用只是逃跑了五十步来嘲笑逃跑一百步的,那怎么样呢 ”

学习指导1:

结合注释翻译课文

梁惠王说:“不行,那只是没有跑到一百步罢了,这也是逃跑。”

孟子说:“大王如果知道这个道理,就不要指望自己的百姓比邻国多了。”

“如果(耕作)不违背农时,那么粮食就吃不完了;如果细密的网不进入池塘,那么鱼鳖就吃不完了;如果按一定的季节进入山林砍伐,那么木材就用不完了。粮食和鱼鳖吃不完,木材用不完,这样就使老百姓供养家人,丧葬死者没有遗憾了。这就是王道的开端。

“(让每一家)有五亩地的宅院,又种上桑树,那么五十岁的人可以穿上(轻软的)丝织衣服;鸡、猪、狗等家禽家畜,不要失去养育它们的时机,那么七十岁的人可以吃上肉了;(每家)百亩的农田,不要占用他们的农作季节,那么数口之家就可以没有饥饿了;认真办好学校教育,用孝顺父母、敬爱兄长的道理来反复教导他们,那么头发花白的老人就不会身背头顶(重物)走在路上了。七十岁的人有丝织衣服穿,有肉吃,黎民百姓不挨饿不受寒;这样做了却不能统一天下的事,还从来不曾有过。

《礼记》中叙述人的衰老过程:“五十始衰,六十非肉不饱,七十非帛不暖,八十非人不暖,九十虽得人不暖矣。”

从以上材料我们可以看到,“五十”、“七十”这两个年龄在孟子的时代都是被人看作是人生衰老过程的一个重要时间点,所以作者才提出了“五十者可以衣帛矣”、“七十者可以食肉矣”。

“(现在是)狗和猪在吃人的食物却不知道去制止,路上有饿死的尸体还不知道开仓发粮赈救饥民;人死了,却说:‘不是我的责任,是年成不好的缘故。’这和用兵器杀死了人,却说‘不是我杀的,是兵器杀的’有什么两样呢?大王如果不归罪于年成,那么这样天下的老百姓就都会到您这儿来了。”

2、孟子听了梁惠王的话,他是怎么回答的?为什么要这样回答?

1、梁惠王尽心做了哪些事?为什么困惑?

用梁惠王熟悉的“战”设喻。便于启发对方。

学习指导2:

梁 惠 王:河内凶,移民移粟, 河东凶亦然。

结果:民不加多

邻国之君: “无如寡人之用心”

结果:民不加少

感到

困惑

3、第2—4段用了什么成语,有何作用?用意何在?

“五十步笑百步” 。

梁惠王说“不可,直不百步,是亦走也。” 不知不觉地否定了自己与邻国的统治者的区别。说明移粟、移民与与邻国统治者不尽心实质上没有什么区别,从而引出要使民加多,必须施仁政,行王道。

“五十步笑百步”已经成为人们经常使用的成语,含义是什么

比喻缺点或错误并无本质区别(性质相同) ,只是情节轻或重而已。

4、孟子认为:应该如何施行“王道”?

②数罟不入洿池——鱼鳖不可胜食也 。

③斧斤以时入山林——材木不可胜用也。

④五亩之宅,树之以桑——五十者可以衣帛矣。

⑤鸡豚狗彘之畜,无失其时——七十者可以食肉矣。

⑥百亩之田,勿夺其时——数口之家,可以无饥矣。

⑦谨庠序之教,申之以孝悌之义——颁白者不负戴

于道路矣。

①不违农时——谷不可胜食也。

5、孟子否定了梁惠王的治国之策,那么他的理想政治——“仁政”的具体内容是什么?

仁政

王道之始

不违农时(农)

保护鱼类(渔)

按时砍伐(林)

王道之成

鼓励养蚕(纺)

繁兴六畜(牧)

生产粮食(农)

兴办教育(学)

基本措施

根本措施

保民

教民

天下之民至

学习指导3:

1、探究孟子的劝说艺术。

2、孟子能成功劝说梁惠王么?为什么?

3、探究孟子治国思想的社会意义和现实

意义。

写作特色

一、结构严谨。孟子的文章环环相扣,不可分割。这篇文章的末尾,依次用“寡人之民不加多”,“则无望民之多与邻国也”,“斯天下之民至焉”。体现了各部分之间的内在联系。

二、善用比喻。孟子善用比喻说理,文字显得从容不迫。如“五十步笑百步”,“是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’”。

三、气势充沛。孟子的文章具有雄辩的气势,表现在 语言上是使用整齐的排偶句式。如叙述王道之始时的三组排偶句、王道之成时的四组排偶句。音节铿锵,气势充沛。

首先:孟子是反对诸侯间的无休无止的相互征战的,他认为应该让利于民,让民众有得以休养生息的机会,梁惠王自认为的“用心”于民是远远不够的,这与“邻国之政”只是“百步”与“五十步”的区别。

第二:孟子又向梁惠王表明了自己的治国主张,具体的说,就是行“仁政”、施“王道”。

第三:孟子还非常重视教化,提出了“谨庠序”的主张,他的最高理想是黎民“衣帛食肉”,“不饥不寒”。

最后:孟子在论证自己主张的基础之上,又从反面指出上层贵族的奢靡浪费,同时与黎民的饥寒交迫形成对比,从而再次强调行“仁政”、施“王道” 重要性。

课文小结:

课后作业:

1、背诵全文。

2、整理文言知识。

3、结合当今社会现实,为孟子的“王道”策略

作些必要的补充。

应之以乱则凶。(《荀子.天論》) 河东凶亦然

攘除奸凶

敌入而凶(《国语》)

凶

不吉祥,不幸

庄稼收成不好

凶残、残暴

恐惧而喧嚷骚动

察

徐而察之。(《石钟山记》)

察邻国之政

察臣孝廉(《陈情表》) 人至察则无徒(东方朔《答客难》)

观察、仔细看

考察

考察后推荐

明智、精明

一词多义归纳

喻

今将喻子五篇之诗(《后汉书.班彪列传》)

家喻户晓

王好战,请以战喻

自喻适志与(《庄子.齐物》)

告诉,使人知道

明白、知道

比喻

通“愉”,愉快

兵

兵刃既接

兵者,国之大事《孙子兵法》

赵亦盛设兵以待秦(《史记.廉颇蔺相如列传》)

可汗大点兵

兵器、武器

军事、战争

军队

士兵

一词多义归纳

直

木受绳则直

是非曲直

系向牛头充炭直

直不百步耳

与“弯”相对

正确的、正直的

价值,后写作“值”

副词,仅,只是

树

五亩之宅,树之以桑

树帜曰“谢庄团练冯”(《冯婉贞》)

终生之计,莫如树人

夹岸数百步,中无杂树

种植

树立、建立

培养

树木

一词多义归纳

沛公不胜桮杓

谷不可胜食也

二败而三胜(《六国论》)

而犹有可以不赂而胜之之势

予观夫巴陵胜状

胜

能承担,能承受

尽

胜利

战胜、超过

优美的

一词多义归纳

食

谷不可胜食也

狗彘食人食

食马者不知其能千里而食也

shí 吃

shí 食物

sì 喂养

以

请以战喻

可以无饥矣

以时入山林

申之以孝悌之义

老臣以媪为长安君计短也(《触龙说赵太后》)

用

凭借

按照

把

认为

一词多义归纳

则无望民之多于邻国也

寡人之于国也

颁白者不复戴于道路矣

于

比

对

在

河内凶亦然

填然鼓之

然郑亡,子亦有不利焉

太后曰:“然。”

然

填然鼓之

王道之始也

五亩之宅

申之以孝悌之义

之

音节助词 无义

主谓间取消独立性 无义

结构助词 的

代词 代百姓

这样

…的样子

然而、但是

对,是这样的

一词多义归纳

数

愿令得补黑衣之数(《触龙说赵太后》)

又数刀毙之

则胜负之数,存亡之理

数罟不入洿池

蒙冲斗舰乃以千数

扶苏以数谏故

shù 数目、数量

shù 几,几个

shù 命运

cù 密,与“疏”相对

shǔ 计算

shuò 屡次

一词多义归纳

四、古今异义

1、河内凶(谷物收成不好,荒年/常指人或运动 暴躁,心肠狠)

2、邻国之民不加少(更,再,副词/常指增加)

3、或百步而后止(有人,有时/选择连词)

4、兵刃既接(兵器/战士,士兵)

5、弃甲曳兵而走(逃跑/行走)

6、谷不可胜食也(尽/胜利)

7、数罟不入洿池(细、密/数字或者数数)

8、树之以桑(种植,动词/常指较高大的林木)

9、七十者可以食肉矣(可以凭借/表同意认可)

(1)颁白者不负戴于道路者

(2)涂有饿殍而不知发

(3)狗彘食人食而不知检

(4)则无望民之多于邻国也

一、通假字

通“斑”

通“途”

通“敛”

通“毋”

语言现象归纳

2、动词活用作名词

(1)请以战喻

(2)是使民养生丧死无憾也

战争

活着的人

死去的人

语言现象归纳

二、词类活用

(1)填然鼓之

(2)七十者衣帛食肉

(3)然而不王者,未之有也

1、名词活用作动词

打鼓

穿

称王

使….迁移

3、形容词作动词

谨庠序之教

认真从事

则移其民于河东,移其粟于河内

4、使动用法

王无罪岁

以…为罪

5、意动用法

三、特殊句式

1、判断句

(1)是亦走也

(2)非我也,兵也

(3)是使民养生丧死无憾也

标志:

…也。

(1)申之以孝悌之义

(2)树之以桑

(3)则无望民之多于邻国也

2、介词结构后置

(1)或……或……

(2)直……耳

(3)是……也

(4)是何异于……

3、宾语前置

未之有也

4、固定句式

有的……有的……

只……罢了

这是……呀

这同……有什么区别?

或百步而后止,或五十步而后止。

直不百步耳。

是亦走也。

是何异于刺人而杀之,曰“非我也,兵也”?

1、下面画线字意义不同的一组是:

A.涂有饿殍而不知发

春心莫共花争发

B.弃甲曳兵而走

斩木为兵

C.或五十步而后止

人固有一死,或轻于鸿毛,或重于泰山

D.是亦走也

是使民养生丧死无憾也

A

课堂练习

2、下列有关“以”的意义和用法不同于其他三

项的是:

A.树之以桑

B.以五十步笑百步

C.请以战喻

D.愿令得补黑衣之数,以卫王宫

D

3、下列画线字解释正确的一项是:

A.河内凶(有战乱)

B.邻国之民不加(增加)少

C.填然鼓之(代词,代“鼓”)

D.弃甲曳 (拖着)兵而走

D

4、对下列各句中“之”的分类正确的一项是:

①斯天下之民至焉 ②鸡豚狗彘之畜

③树之以桑 ④未之有也

⑤邻国之民不加少

A.① ⑤ /②/ ③/ ④ B.①③⑤/ ②/ ④

C.① ④/ ②/ ③⑤ D. ①②⑤/ ③④

A

5、下列各句中有词类活用现象的一句:

A.请以战喻

B.寡人之于国也

C.王无罪岁

D.是何异于刺人而杀之

C

孟子名言选译

课外积累

不用圆规和曲尺,就不能正确地画出方形和圆形。

(1)不以规矩,不成方圆。

(2)权,然后和轻重;度,然后知长短。

(3)人有不为也,而后可以有为。

(4)虽有天下易生之物,一日暴之,十日寒之,未有能生者也。

称一称,才晓得轻重;量一量,才晓得长短。

人要有所不为,才能有所为。

即使有一种最容易生长的植物,晒它一天,又冻它十天,没有能够再生长的。

(5)其进锐者,其退速。

前进太猛的人,后退也会快。

(6)生于忧患而死于安乐也。

忧愁患害足以使人生存,安逸快乐足以使人死亡。

(7)仁者无敌。

仁德的人是无敌于天下的。

(8)乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

以百姓的快乐为自己的快乐者,百姓也会以国君的快乐为自己的快乐;以百姓的忧愁为自己的忧愁者,百姓也会以国君的忧愁为自己的忧愁。

(9)老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

尊敬我的长辈,从而推广到尊敬别人的长辈;爱护自己的晚辈,从而推广到爱护别人的晚辈。

(10)天时不如地利,地利不如人和。

天时不及地利,地利不及人和。

(11)民为贵,社稷次之,君为轻。

百姓最为重要,代表国家的土谷之神为次,君主为轻。

(12)民事不可缓也。

关心人民是最紧迫的任务。

(13)夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之。

人必先有自取侮辱的行为,别人才侮辱他;家必先有自取毁坏的因素,别人才毁坏它,国必先有自取讨伐的原因,别人才讨伐它。

(14)君子不怨天,不尤人。

君子不抱怨天,不责怪人。

(15)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

富贵不能乱了我的心,贫贱不能改变我的志向,威武不能屈我的节,这样才叫做大丈夫。

(16)自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。

自己损害自己的人,不能和他谈出有价值的言语;自己抛弃自己(对自己极不负责任)的人,不能和他做出有价值的事业。

(17)养心莫善于寡欲。

修养心性的办法最好是减少物质欲望。

(18)爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。

爱别人的人,会受到别人的爱;尊敬别人的人,会受到别人尊敬。

(19)穷则独善其身,达则兼善天下。

穷困便独善其身,得志便兼善天下。

(20)尽信《书》,不如无《书》。

完全相信《书》,那还不如没有《书》。

(21)故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其心,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

天将要把重要的任务加到某人的身上,一定要先苦恼他的心意,劳动他的筋骨,饥饿他的肠胃,穷困他的身子,他的每一行为总是不如意,这样便可以震动他的心意,坚韧他的性情,增加他的能力。