2021-2022学年选择性必修二第一单元 食物生产与社会生活 单元测试(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年选择性必修二第一单元 食物生产与社会生活 单元测试(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-07 08:04:14 | ||

图片预览

文档简介

第一单元测试

一、单选题

1.生产资料公有制的原始时代,已有偷盗、抢夺和为抢夺而进行的战争等罪恶行为,这只是存在于两个相互独立的氏族公社之间。生产资料私有制的出现,扩大了这些罪恶行为出现的范围,使一个氏族公社内部也开始有了出现这些罪恶行为的可能。这一观点(

)

A.否认了私有制形成的历史必然性

B.说明原始社会并不存在私有制

C.意在解释国家机器产生的必要性

D.肯定了私有制对氏族公社发展的意义

2.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“种植植物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多……农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏……文字就是祭司们出于记事的需要而做出的一大发明。”这说明(

)

A.文字的产生是进入文明社会的唯一标志

B.农业的产生发展是人类迈向文明的前提

C.古代文明产生于祭司对神灵的真诚崇拜

D.私有制产生促使人类社会迈入文明时代

3.一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域十余处,另有闽、浙、台数处。炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等地。据此可以推断新石器时代(

)

A.原始农业在中华大地上出现

B.我国的原始农业南北一致

C.南北之间粮食品种没有交流

D.我国北方种植粮食早于南方

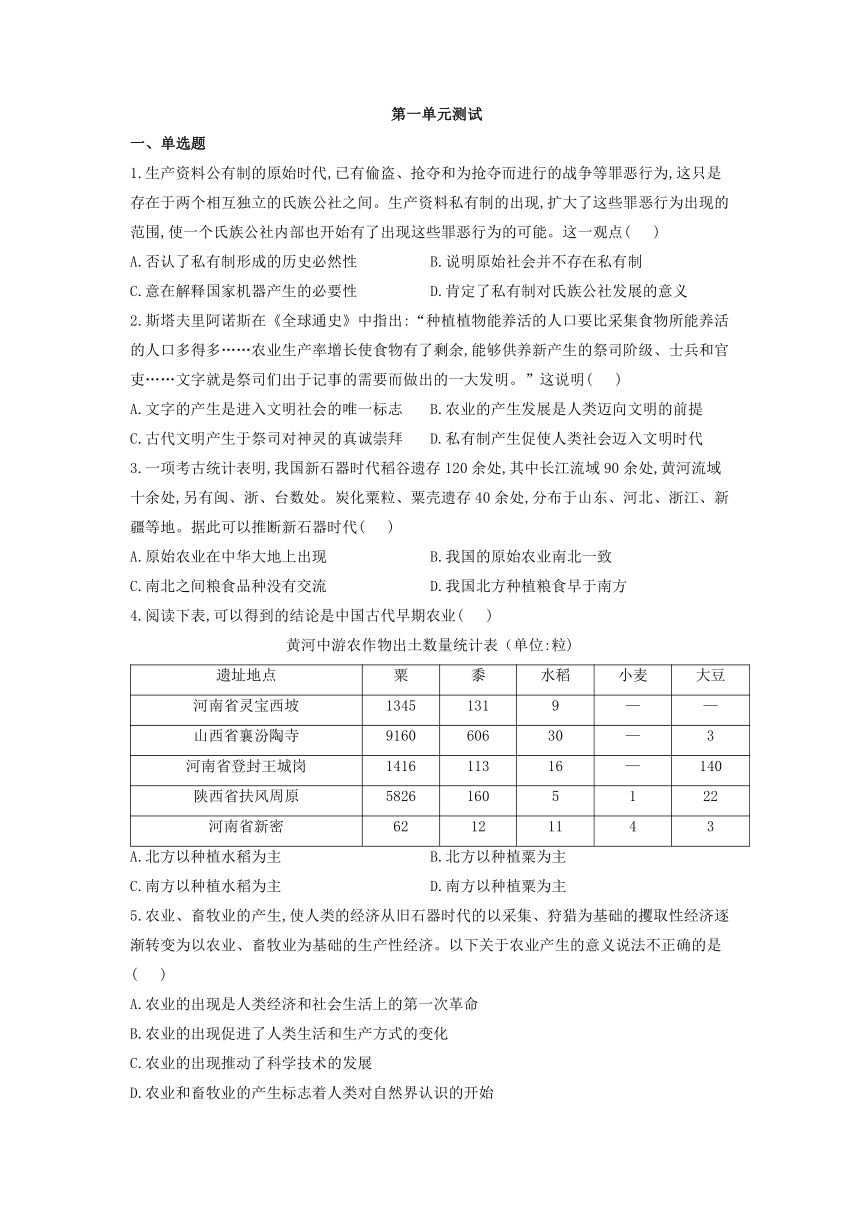

4.阅读下表,可以得到的结论是中国古代早期农业(

)

黄河中游农作物出土数量统计表(单位:粒)

遗址地点

粟

黍

水稻

小麦

大豆

河南省灵宝西坡

1345

131

9

—

—

山西省襄汾陶寺

9160

606

30

—

3

河南省登封王城岗

1416

113

16

—

140

陕西省扶风周原

5826

160

5

1

22

河南省新密

62

12

11

4

3

A.北方以种植水稻为主

B.北方以种植粟为主

C.南方以种植水稻为主

D.南方以种植粟为主

5.农业、畜牧业的产生,使人类的经济从旧石器时代的以采集、狩猎为基础的攫取性经济逐渐转变为以农业、畜牧业为基础的生产性经济。以下关于农业产生的意义说法不正确的是(

)

A.农业的出现是人类经济和社会生活上的第一次革命

B.农业的出现促进了人类生活和生产方式的变化

C.农业的出现推动了科学技术的发展

D.农业和畜牧业的产生标志着人类对自然界认识的开始

6.美国学者查尔斯 曼恩说:“蚯蚓、蚊子……非洲野草,各种老鼠——这些生物从哥伦布的船舱里倾巢而出,它们就像观光客,急切地进入这片过去未见的土地。”这一文字叙述的是(

)

A.美国自然环境的恶化

B.新航路开辟造成恶果

C.美洲农业的落后状况

D.欧洲动植物传入美洲

7.地理大发现之后,新旧大陆间粮食作物的互相传播,为全球范围内的交流提供了物质基础;经济作物的种植与贸易,则促进了各地商业的发展和白银的跨洲流动,各大洲纷纷成为世界市场的组成部分。材料主要反映出(

)

A.资本主义世界市场已基本形成

B.资本成为全球化的主要动力

C.农业变革推动了早期的全球化

D.新航路开辟改变了经济结构

8.16世纪后,欧洲市场上胡椒的供应量比14世纪中叶充足许多,且胡椒价格下降,走上更多寻常人家的餐桌,因而不再受到贵族的青睐,取而代之的是蔗糖、巧克力、茶叶和烟草。这说明(

)

A.价格革命催生了洲际物种的交流

B.新航路的开辟削弱了贵族的地位

C.欧洲贵族全面接受了美洲饮食文化

D.食物被赋予了区分社会等级的功能

9.现代化的农业机械大多价格贵,维修成本高,近年来出现了“共享农机”,由专业机构出资购置农机,用共享的方式为农户提供服务,便捷且大大降低了使用成本。但是有的农民的地块小且分散,有的农民不会用智能手机,有的农民不会操作现代化的机器,使“共享农机”的推广受到阻碍。据此可知(

)

A.农业的机械化弊端显现

B.科技推动农业的集约化

C.农业创新需要政策支持

D.农业从人工化向智能化发展

10.《“十三五”国家食品安全规划》提出:食品生产经营者应当严格落实法定责任和义务,采取多种措施,确保生产过程整洁卫生并符合有关标准规范;建立健全食品安全管理制度,配备食品安全管理人员;主动监测已上市产品质量安全状况,及时处置不符合标准或存在安全隐患的食品。据此可以看出(

)

A.国家高度重视食品安全管理

B.食品安全管理制度需要进行改进

C.国家卫生环境已经得到改善

D.食品安全隐患问题开始受到关注

11.1790年前后英国开始使用打谷机,后逐渐使用许多新的农业技术和农业机械,粮食总产量在1700年为3.175百万夸脱,1845年为18.665百万夸脱(夸脱:计量单位)。这反映了(

)

A.英国农机技术世界领先

B.英国粮食产量大幅度提高

C.英国政府重视农业的作用

D.工业革命促进了农业发展

12.从三聚氰胺事件、瘦肉精事件、染色馒头事件,到后来的塑化剂事件,食品安全问题已然成为国人心中挥之不去的梦魇。而这一系列食品安全问题的出现,背后都有化学添加剂的阴影。这类问题的出现可以追溯到(

)

A.新航路开辟

B.第一次工业革命

C.第二次工业革命

D.第三次科技革命

13.印度在20世纪60年代到80年代相继进行了

“绿色革命”(种植业)、“白色革命”(牛奶生产合作)、“蓝色革命”(水产养殖业)。印度农业科技信息系统为农户提供网络交易平台及种植技术等各种信息。上述材料反映了印度确保粮食供给的主要经验是(

)

A.政府主导,利用现代信息技术

B.以现代信息技术服务农业

C.农业生产商品化

D.调整农村产业结构

14.从公报数据来看,2019年全国粮食播种面积为116.06万平方千米,比上年减少0.97万平方千米。各地调整和减少了低质、低效作物的种植,扩大了大豆、杂粮等优质、高效作物的种植规模。受市场价格和大豆补贴政策影响,东北地区增加了大豆等作物的种植,豆类播种面积达到11.07万平方千米。这些政策(

)

A.推动了农村种植结构调整

B.完善了家庭联产承包责任制

C.健全了市场经济体制

D.有利于因地制宜发展经济作物

15.英语中借自美洲的词汇主要有四类:关于动植物的词汇,关于物产的词汇,关于文化与社会的词汇,关于地形地貌和气候的词汇。关于动植物名称的词汇,共有92个,占所梳理总词汇的53%以上。这反映出(

)

A.美洲的动植物品种比欧洲多

B.新航路开辟对英语形成的积极意义

C.物种交流深刻影响人们日常生活

D.欧洲饮食结构发生根本变化

二、材料题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一

春秋末期,管仲辅佐齐桓公治理国家,《管子》一书中记载了许多管仲对于民生问题的观点,如“五谷食米,民之司命也”“粟者,王之本事也,人主之大务,有人之涂(途),治国之道也”;“天下有兵,则积藏之粟足以备其粮。天下无兵,则以赐贫甿”;“凡有地牧民者,务在四时,守在仓廪”“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”。在这些思想指导下,管仲推行了“无夺民时”“作内政”“相地而衰征”等多项促进粮食生产的政策,最终辅助齐桓公实现了“九合诸侯,一匡天下”的霸业。

——摘编自刘玉峰《先秦至隋唐的历代王朝如何赈济民众》

材料二

党的十八大以来,党中央提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观,确立了以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。2020年4月,习近平总书记把保粮食能源安全作为“六保”的一项重要任务,亲自推动防汛救灾,把对粮食和农作物的破坏降低到最低程度……7月赴吉林考察,强调“加快转变农业发展方式,在探索现代农业发展道路上创造更多经验”,提出通过“深化农村集体产权制度改革,发展壮大新型集体经济”,“坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一体推进”,保护好黑土地,巩固发展我国最大的粮食生产基地,保障国家粮食的安全。

——摘编自侯立虹《粮荒检验“备战备荒”的伟大——庚子灾难惊回首之三》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括管仲关于粮食问题的主要思想及其产生的效果。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出我国保障粮食生产的基本措施及其意义。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

在上古时期,人们采用的是二餐制。周代,贵族阶层一般已采用三餐制。大约到了汉代,一日三餐的习惯渐渐为民间所采用。直至唐代,由于物质财富的丰富,社会较为稳定,人民的生活水平得到很大提高,一日三餐制成为人们普遍采用的规范的饮食制度。

——摘编自何宏《中外饮食文化》

材料二

西方外交使节来到中国,常通过宴请向中国人传递西方食俗与礼仪。从西方国家归来的中国人包括外交使节、留学生、商人及其他人员也开始传播西方饮食文化。清末中国许多城市的饮食生活出现了西化现象。西方传入的书籍中,《保全生命论》《延年益寿论》等包含了西方饮食营养学、卫生学等内容,涉及食物种类及成分和功用、食物与年龄的关系、小学生营养等。

——摘编自杜莉《明清时期西方饮食文化东传的内容及途径研究》

(1)根据材料一,指出从上古到唐代人们饮食习惯发生的变化。

(2)根据材料二,归纳明清时期西方饮食文化东传的内容及途径,并结合所学知识,分析西方饮食文化的传入对中国社会带来的影响。

(3)综合上述材料,概括影响饮食文化变迁的因素。

参考答案

1.答案:C

解析:材料叙述的是私有制扩大了氏族公社内部偷盗、抢夺和为抢夺而进行战争等罪恶行为,要维护内部稳定,必然要镇压这些罪恶,这就需要国家机器,故选C项;根据所学知识可知,私有制是在原始社会后期生产力的发展基础上产生的,排除A、B两项;材料并未涉及氏族公社发展的问题,排除D项。

2.答案:B

解析:材料表明随着农耕的发展,剩余产品出现,进而出现阶级、文字,这体现了农业的产生和发展是人类迈向文明的前提,B项正确;阶级的产生、国家的形成和文字的出现是文明诞生的基本标志,A项错误;C项说法错误;D项与材料主旨不符。

3.答案:A

解析:题干提到的新石器时代的农作物遗存表明当时已有农业种植,A项正确;新石器时代的稻谷遗存在长江流域较多,而粟粒、粟壳遗存则主要分布在北方,由此可以推断出南北方的原始农业各具特色,B项错误;稻谷遗存和粟粒、粟壳遗存在南北方均有发现,说明南北之间有粮食品种的交流,C项错误;题干没有提到南北方农作物遗存的时间,不能推断出北方种植粮食早于南方,D项错误。

4.答案:B

解析:材料显示中国古代早期农业中北方以种植粟为主,B项正确。我国是世界农业的发源地之一,形成了南稻北粟的种植格局,A、D两项错误。材料没有涉及南方农作物种植的信息,C项错误。

5.答案:D

解析:农业和畜牧业的产生使得人类得以生产自己需要的产品,从较多地依靠、适应自然逐步转变为利用、改造自然,故农业和畜牧业的产生是人类对自然界认识的一个飞跃,不是开始。故D项说法错误,符合题意。

6.答案:D

解析:由“从哥伦布的船舱里倾巢而出”“过去未见的土地”可知,材料叙述的是新航路开辟后欧洲殖民者将动植物带到美洲,但并未明确其影响,故选D项,排除B项。材料未涉及美国自然环境变化和美洲农业水平,排除A,C两项。

7.答案:C

解析:根据材料可知,新航路的开辟将世界连为一个整体,使得农作物得以在全球范围内交流与传播,推动早期的全球化,C项正确。第一次工业革命后资本主义世界市场基本形成,排除A项。生产力的发展、科技进步是经济全球化的推动力,排除B项。新航路的开辟并未改变经济结构,工业革命推动经济结构的改变,排除D项。

8.答案:D

解析:根据题干可知,新航路开辟后,东西方贸易加强,胡椒由贵族餐桌走向普通民众,美洲物种传入,蔗糖、巧克力、茶叶和烟草成为贵族青睐的新物品,这反映出食物在当时的欧洲有区分社会等级的功能,故D项正确;物种交流是商业革命的表现,排除A项;题干未体现贵族地位的衰落,排除B项;题干不能说明贵族全面接受美洲饮食文化,排除C项。

9.答案:C

解析:据材料可知,“共享农机”存在优点,但由于材料中所述的客观问题和农民的自身原因,“共享农机”的推广受到阻碍,因此需要政策层面的支持和引导,C项正确;A项表述不够全面,与材料主旨不符,故排除;材料并未涉及农业的集约化,排除B项;农业智能化具体表现为人工智能技术应用于农业,材料与之不符,排除D项,

10.答案:A

解析:从材料中措施、制度、标准可以看出,国家高度重视食品安全管理,因此A项正确。

11.答案:D

解析:1790年,英国正在进行工业革命,“使用许多新的农业技术和农业机械”,使粮食产量大幅度提高,说明工业革命推动农业发展,D项正确。材料中无其他国家信息,不能得出A项;B项是材料表象;C项不能由材料得出。

12.答案:C

解析:“化学添加剂”是第二次工业革命时期化学工业发展的产物之一,故选C项。

13.答案:A

解析:材料中印度政府通过发动不同农业领域的“革命”,推动种植业、牛奶生产以及水产养殖业的发展,同时通过信息系统推广农业技术,体现了印度政府积极发挥主导作用,并利用现代信息技术积极发展农业,A项正确;B项只是材料中部分信息,说法不全面,故排除;C、D两项材料未涉及,排除。

14.答案:A

解析:根据材料并结合所学可知,这些政策有利于农村种植结构的调整,减少粮食作物种植面积,扩大经济作物种植面积,故A项正确。材料没有涉及家庭联产承包责任制,故排除B项。C、D两项材料均未体现,故排除。

15.答案:C

解析:英语中有大量借自美洲的词汇,如动植物词汇,这说明美洲的动植物在英语区大量传播,产生了巨大影响,故选C项。材料并未对欧洲、美洲的物种、饮食结构进行对比,排除A、D两项;英语在新航路开辟前就已经形成了,排除B项。

16.答案:(1)思想:重视粮食生产;以农为本;注重粮食储备;强调物质文明对精神文明的重要性。效果:形成重视农业、珍视粮食的治国理念;实现富国强兵,成就了齐桓公春秋争霸的功绩。

(2)措施:把粮食安全作为治国理政的头等大事,坚持走中国特色粮食安全之路;防汛救灾,降低对粮食和农作物的破坏;转变农业发展方式,推进现代农业发展;发展壮大新型集体经济,保障国家粮食安全。

意义:正视并着力消除粮食生产的隐患;牢固确立备战备荒的国家战略,使粮食安全成为维护国家主权和领土安全的基石。

解析:第(1)问第一小问,依据材料信息,分别从保护和鼓励农业生产、注重粮食储备、保障民生等方面进行归纳;第二小问,一是从治国思想(理念)方面总结,二是从壮大了齐国实力方面说明。

第(2)问第一小问,依据“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”“确立了以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全成略”“推动防汛救灾”“深化农村集体产权制度改革,发展壮大新型集体经济”等材料信息概括;第二小问,从消除粮食生产的隐患、维护国家主权和领土安全等角度分析。

17.答案:(1)变化:由一日两餐制发展为普遍的一日三餐制。

(2)内容:西方饮食营养学;卫生学等。

途径:西方外交使节;从西方国家归来的中国人;西方传入的书籍等。

影响:丰富国人饮食;保障国人健康;促使礼仪近代化、饮食习惯西化等。

(3)因素:物质的丰富;社会的稳定;生产力水平的提高;中外交流的推动等。

解析:第(1)问,根据材料“二餐制”“一日三餐制成为人们普遍采用的规范的饮食制度”可得出。

第(2)问“内容”,根据材料二信息“《保全生命论》《延年益寿论》等包含了西方饮食营养学、卫生学等内容”从西方饮食营养学、卫生学等角度概括;“途径”,依据材料二“从西方国家归来的中国人……”“西方传入的书籍”等概括;“影响”,依据材料信息从食物种类、礼仪习俗近代化等角度进行分析。

第(3)问,依据材料并结合所学,从物质财富、社会状况、中外交流、

生产力水平等角度概括。

一、单选题

1.生产资料公有制的原始时代,已有偷盗、抢夺和为抢夺而进行的战争等罪恶行为,这只是存在于两个相互独立的氏族公社之间。生产资料私有制的出现,扩大了这些罪恶行为出现的范围,使一个氏族公社内部也开始有了出现这些罪恶行为的可能。这一观点(

)

A.否认了私有制形成的历史必然性

B.说明原始社会并不存在私有制

C.意在解释国家机器产生的必要性

D.肯定了私有制对氏族公社发展的意义

2.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中指出:“种植植物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多……农业生产率增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏……文字就是祭司们出于记事的需要而做出的一大发明。”这说明(

)

A.文字的产生是进入文明社会的唯一标志

B.农业的产生发展是人类迈向文明的前提

C.古代文明产生于祭司对神灵的真诚崇拜

D.私有制产生促使人类社会迈入文明时代

3.一项考古统计表明,我国新石器时代稻谷遗存120余处,其中长江流域90余处,黄河流域十余处,另有闽、浙、台数处。炭化粟粒、粟壳遗存40余处,分布于山东、河北、浙江、新疆等地。据此可以推断新石器时代(

)

A.原始农业在中华大地上出现

B.我国的原始农业南北一致

C.南北之间粮食品种没有交流

D.我国北方种植粮食早于南方

4.阅读下表,可以得到的结论是中国古代早期农业(

)

黄河中游农作物出土数量统计表(单位:粒)

遗址地点

粟

黍

水稻

小麦

大豆

河南省灵宝西坡

1345

131

9

—

—

山西省襄汾陶寺

9160

606

30

—

3

河南省登封王城岗

1416

113

16

—

140

陕西省扶风周原

5826

160

5

1

22

河南省新密

62

12

11

4

3

A.北方以种植水稻为主

B.北方以种植粟为主

C.南方以种植水稻为主

D.南方以种植粟为主

5.农业、畜牧业的产生,使人类的经济从旧石器时代的以采集、狩猎为基础的攫取性经济逐渐转变为以农业、畜牧业为基础的生产性经济。以下关于农业产生的意义说法不正确的是(

)

A.农业的出现是人类经济和社会生活上的第一次革命

B.农业的出现促进了人类生活和生产方式的变化

C.农业的出现推动了科学技术的发展

D.农业和畜牧业的产生标志着人类对自然界认识的开始

6.美国学者查尔斯 曼恩说:“蚯蚓、蚊子……非洲野草,各种老鼠——这些生物从哥伦布的船舱里倾巢而出,它们就像观光客,急切地进入这片过去未见的土地。”这一文字叙述的是(

)

A.美国自然环境的恶化

B.新航路开辟造成恶果

C.美洲农业的落后状况

D.欧洲动植物传入美洲

7.地理大发现之后,新旧大陆间粮食作物的互相传播,为全球范围内的交流提供了物质基础;经济作物的种植与贸易,则促进了各地商业的发展和白银的跨洲流动,各大洲纷纷成为世界市场的组成部分。材料主要反映出(

)

A.资本主义世界市场已基本形成

B.资本成为全球化的主要动力

C.农业变革推动了早期的全球化

D.新航路开辟改变了经济结构

8.16世纪后,欧洲市场上胡椒的供应量比14世纪中叶充足许多,且胡椒价格下降,走上更多寻常人家的餐桌,因而不再受到贵族的青睐,取而代之的是蔗糖、巧克力、茶叶和烟草。这说明(

)

A.价格革命催生了洲际物种的交流

B.新航路的开辟削弱了贵族的地位

C.欧洲贵族全面接受了美洲饮食文化

D.食物被赋予了区分社会等级的功能

9.现代化的农业机械大多价格贵,维修成本高,近年来出现了“共享农机”,由专业机构出资购置农机,用共享的方式为农户提供服务,便捷且大大降低了使用成本。但是有的农民的地块小且分散,有的农民不会用智能手机,有的农民不会操作现代化的机器,使“共享农机”的推广受到阻碍。据此可知(

)

A.农业的机械化弊端显现

B.科技推动农业的集约化

C.农业创新需要政策支持

D.农业从人工化向智能化发展

10.《“十三五”国家食品安全规划》提出:食品生产经营者应当严格落实法定责任和义务,采取多种措施,确保生产过程整洁卫生并符合有关标准规范;建立健全食品安全管理制度,配备食品安全管理人员;主动监测已上市产品质量安全状况,及时处置不符合标准或存在安全隐患的食品。据此可以看出(

)

A.国家高度重视食品安全管理

B.食品安全管理制度需要进行改进

C.国家卫生环境已经得到改善

D.食品安全隐患问题开始受到关注

11.1790年前后英国开始使用打谷机,后逐渐使用许多新的农业技术和农业机械,粮食总产量在1700年为3.175百万夸脱,1845年为18.665百万夸脱(夸脱:计量单位)。这反映了(

)

A.英国农机技术世界领先

B.英国粮食产量大幅度提高

C.英国政府重视农业的作用

D.工业革命促进了农业发展

12.从三聚氰胺事件、瘦肉精事件、染色馒头事件,到后来的塑化剂事件,食品安全问题已然成为国人心中挥之不去的梦魇。而这一系列食品安全问题的出现,背后都有化学添加剂的阴影。这类问题的出现可以追溯到(

)

A.新航路开辟

B.第一次工业革命

C.第二次工业革命

D.第三次科技革命

13.印度在20世纪60年代到80年代相继进行了

“绿色革命”(种植业)、“白色革命”(牛奶生产合作)、“蓝色革命”(水产养殖业)。印度农业科技信息系统为农户提供网络交易平台及种植技术等各种信息。上述材料反映了印度确保粮食供给的主要经验是(

)

A.政府主导,利用现代信息技术

B.以现代信息技术服务农业

C.农业生产商品化

D.调整农村产业结构

14.从公报数据来看,2019年全国粮食播种面积为116.06万平方千米,比上年减少0.97万平方千米。各地调整和减少了低质、低效作物的种植,扩大了大豆、杂粮等优质、高效作物的种植规模。受市场价格和大豆补贴政策影响,东北地区增加了大豆等作物的种植,豆类播种面积达到11.07万平方千米。这些政策(

)

A.推动了农村种植结构调整

B.完善了家庭联产承包责任制

C.健全了市场经济体制

D.有利于因地制宜发展经济作物

15.英语中借自美洲的词汇主要有四类:关于动植物的词汇,关于物产的词汇,关于文化与社会的词汇,关于地形地貌和气候的词汇。关于动植物名称的词汇,共有92个,占所梳理总词汇的53%以上。这反映出(

)

A.美洲的动植物品种比欧洲多

B.新航路开辟对英语形成的积极意义

C.物种交流深刻影响人们日常生活

D.欧洲饮食结构发生根本变化

二、材料题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一

春秋末期,管仲辅佐齐桓公治理国家,《管子》一书中记载了许多管仲对于民生问题的观点,如“五谷食米,民之司命也”“粟者,王之本事也,人主之大务,有人之涂(途),治国之道也”;“天下有兵,则积藏之粟足以备其粮。天下无兵,则以赐贫甿”;“凡有地牧民者,务在四时,守在仓廪”“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”。在这些思想指导下,管仲推行了“无夺民时”“作内政”“相地而衰征”等多项促进粮食生产的政策,最终辅助齐桓公实现了“九合诸侯,一匡天下”的霸业。

——摘编自刘玉峰《先秦至隋唐的历代王朝如何赈济民众》

材料二

党的十八大以来,党中央提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观,确立了以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。2020年4月,习近平总书记把保粮食能源安全作为“六保”的一项重要任务,亲自推动防汛救灾,把对粮食和农作物的破坏降低到最低程度……7月赴吉林考察,强调“加快转变农业发展方式,在探索现代农业发展道路上创造更多经验”,提出通过“深化农村集体产权制度改革,发展壮大新型集体经济”,“坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一体推进”,保护好黑土地,巩固发展我国最大的粮食生产基地,保障国家粮食的安全。

——摘编自侯立虹《粮荒检验“备战备荒”的伟大——庚子灾难惊回首之三》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括管仲关于粮食问题的主要思想及其产生的效果。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出我国保障粮食生产的基本措施及其意义。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一

在上古时期,人们采用的是二餐制。周代,贵族阶层一般已采用三餐制。大约到了汉代,一日三餐的习惯渐渐为民间所采用。直至唐代,由于物质财富的丰富,社会较为稳定,人民的生活水平得到很大提高,一日三餐制成为人们普遍采用的规范的饮食制度。

——摘编自何宏《中外饮食文化》

材料二

西方外交使节来到中国,常通过宴请向中国人传递西方食俗与礼仪。从西方国家归来的中国人包括外交使节、留学生、商人及其他人员也开始传播西方饮食文化。清末中国许多城市的饮食生活出现了西化现象。西方传入的书籍中,《保全生命论》《延年益寿论》等包含了西方饮食营养学、卫生学等内容,涉及食物种类及成分和功用、食物与年龄的关系、小学生营养等。

——摘编自杜莉《明清时期西方饮食文化东传的内容及途径研究》

(1)根据材料一,指出从上古到唐代人们饮食习惯发生的变化。

(2)根据材料二,归纳明清时期西方饮食文化东传的内容及途径,并结合所学知识,分析西方饮食文化的传入对中国社会带来的影响。

(3)综合上述材料,概括影响饮食文化变迁的因素。

参考答案

1.答案:C

解析:材料叙述的是私有制扩大了氏族公社内部偷盗、抢夺和为抢夺而进行战争等罪恶行为,要维护内部稳定,必然要镇压这些罪恶,这就需要国家机器,故选C项;根据所学知识可知,私有制是在原始社会后期生产力的发展基础上产生的,排除A、B两项;材料并未涉及氏族公社发展的问题,排除D项。

2.答案:B

解析:材料表明随着农耕的发展,剩余产品出现,进而出现阶级、文字,这体现了农业的产生和发展是人类迈向文明的前提,B项正确;阶级的产生、国家的形成和文字的出现是文明诞生的基本标志,A项错误;C项说法错误;D项与材料主旨不符。

3.答案:A

解析:题干提到的新石器时代的农作物遗存表明当时已有农业种植,A项正确;新石器时代的稻谷遗存在长江流域较多,而粟粒、粟壳遗存则主要分布在北方,由此可以推断出南北方的原始农业各具特色,B项错误;稻谷遗存和粟粒、粟壳遗存在南北方均有发现,说明南北之间有粮食品种的交流,C项错误;题干没有提到南北方农作物遗存的时间,不能推断出北方种植粮食早于南方,D项错误。

4.答案:B

解析:材料显示中国古代早期农业中北方以种植粟为主,B项正确。我国是世界农业的发源地之一,形成了南稻北粟的种植格局,A、D两项错误。材料没有涉及南方农作物种植的信息,C项错误。

5.答案:D

解析:农业和畜牧业的产生使得人类得以生产自己需要的产品,从较多地依靠、适应自然逐步转变为利用、改造自然,故农业和畜牧业的产生是人类对自然界认识的一个飞跃,不是开始。故D项说法错误,符合题意。

6.答案:D

解析:由“从哥伦布的船舱里倾巢而出”“过去未见的土地”可知,材料叙述的是新航路开辟后欧洲殖民者将动植物带到美洲,但并未明确其影响,故选D项,排除B项。材料未涉及美国自然环境变化和美洲农业水平,排除A,C两项。

7.答案:C

解析:根据材料可知,新航路的开辟将世界连为一个整体,使得农作物得以在全球范围内交流与传播,推动早期的全球化,C项正确。第一次工业革命后资本主义世界市场基本形成,排除A项。生产力的发展、科技进步是经济全球化的推动力,排除B项。新航路的开辟并未改变经济结构,工业革命推动经济结构的改变,排除D项。

8.答案:D

解析:根据题干可知,新航路开辟后,东西方贸易加强,胡椒由贵族餐桌走向普通民众,美洲物种传入,蔗糖、巧克力、茶叶和烟草成为贵族青睐的新物品,这反映出食物在当时的欧洲有区分社会等级的功能,故D项正确;物种交流是商业革命的表现,排除A项;题干未体现贵族地位的衰落,排除B项;题干不能说明贵族全面接受美洲饮食文化,排除C项。

9.答案:C

解析:据材料可知,“共享农机”存在优点,但由于材料中所述的客观问题和农民的自身原因,“共享农机”的推广受到阻碍,因此需要政策层面的支持和引导,C项正确;A项表述不够全面,与材料主旨不符,故排除;材料并未涉及农业的集约化,排除B项;农业智能化具体表现为人工智能技术应用于农业,材料与之不符,排除D项,

10.答案:A

解析:从材料中措施、制度、标准可以看出,国家高度重视食品安全管理,因此A项正确。

11.答案:D

解析:1790年,英国正在进行工业革命,“使用许多新的农业技术和农业机械”,使粮食产量大幅度提高,说明工业革命推动农业发展,D项正确。材料中无其他国家信息,不能得出A项;B项是材料表象;C项不能由材料得出。

12.答案:C

解析:“化学添加剂”是第二次工业革命时期化学工业发展的产物之一,故选C项。

13.答案:A

解析:材料中印度政府通过发动不同农业领域的“革命”,推动种植业、牛奶生产以及水产养殖业的发展,同时通过信息系统推广农业技术,体现了印度政府积极发挥主导作用,并利用现代信息技术积极发展农业,A项正确;B项只是材料中部分信息,说法不全面,故排除;C、D两项材料未涉及,排除。

14.答案:A

解析:根据材料并结合所学可知,这些政策有利于农村种植结构的调整,减少粮食作物种植面积,扩大经济作物种植面积,故A项正确。材料没有涉及家庭联产承包责任制,故排除B项。C、D两项材料均未体现,故排除。

15.答案:C

解析:英语中有大量借自美洲的词汇,如动植物词汇,这说明美洲的动植物在英语区大量传播,产生了巨大影响,故选C项。材料并未对欧洲、美洲的物种、饮食结构进行对比,排除A、D两项;英语在新航路开辟前就已经形成了,排除B项。

16.答案:(1)思想:重视粮食生产;以农为本;注重粮食储备;强调物质文明对精神文明的重要性。效果:形成重视农业、珍视粮食的治国理念;实现富国强兵,成就了齐桓公春秋争霸的功绩。

(2)措施:把粮食安全作为治国理政的头等大事,坚持走中国特色粮食安全之路;防汛救灾,降低对粮食和农作物的破坏;转变农业发展方式,推进现代农业发展;发展壮大新型集体经济,保障国家粮食安全。

意义:正视并着力消除粮食生产的隐患;牢固确立备战备荒的国家战略,使粮食安全成为维护国家主权和领土安全的基石。

解析:第(1)问第一小问,依据材料信息,分别从保护和鼓励农业生产、注重粮食储备、保障民生等方面进行归纳;第二小问,一是从治国思想(理念)方面总结,二是从壮大了齐国实力方面说明。

第(2)问第一小问,依据“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”“确立了以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全成略”“推动防汛救灾”“深化农村集体产权制度改革,发展壮大新型集体经济”等材料信息概括;第二小问,从消除粮食生产的隐患、维护国家主权和领土安全等角度分析。

17.答案:(1)变化:由一日两餐制发展为普遍的一日三餐制。

(2)内容:西方饮食营养学;卫生学等。

途径:西方外交使节;从西方国家归来的中国人;西方传入的书籍等。

影响:丰富国人饮食;保障国人健康;促使礼仪近代化、饮食习惯西化等。

(3)因素:物质的丰富;社会的稳定;生产力水平的提高;中外交流的推动等。

解析:第(1)问,根据材料“二餐制”“一日三餐制成为人们普遍采用的规范的饮食制度”可得出。

第(2)问“内容”,根据材料二信息“《保全生命论》《延年益寿论》等包含了西方饮食营养学、卫生学等内容”从西方饮食营养学、卫生学等角度概括;“途径”,依据材料二“从西方国家归来的中国人……”“西方传入的书籍”等概括;“影响”,依据材料信息从食物种类、礼仪习俗近代化等角度进行分析。

第(3)问,依据材料并结合所学,从物质财富、社会状况、中外交流、

生产力水平等角度概括。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化