2011版高中语文课时讲练通课件:1《季氏将伐颛臾》(苏教版必修4)

文档属性

| 名称 | 2011版高中语文课时讲练通课件:1《季氏将伐颛臾》(苏教版必修4) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-08-01 17:03:42 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

儒家学派的创始人——孔子

孔子(公元前551~前479),名丘,

字仲尼,春秋末期鲁国人。他是我国春

秋末期著名的思想家、政治家、教育家,

也是儒家学派的创始人,被公认为世界

文化名人之一。他一生周游列国,宣传

自己的政治主张,他主张“仁”,主张

以德服人,反对残暴统治,反对武力征

伐,同情人民疾苦,具有一定的开明态度。孔子学说成为二

千余年封建文化的正统,影响极大,孔子被尊称为圣人。他在晚年整理了“六经”(《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)。在我国历史上,孔子是致力于教育事业的第一人,他学而不厌,诲人不倦,首开私人办学讲学之风,相传有学生三千,贤弟子七十二。

《论语》

《论语》是孔子的弟子及其后学汇集整理而成的语录体文集,记载了孔子和他的弟子们的言行。《论语》以记言为主,“论”是论纂的意思,“语”是话语,经典语句,箴言,“论语”即是论纂(先师孔子的)语言。《论语》又善于通过神情语态的描写,展示人物形象。《论语》是名列世界十大历史名人之首的中国古代思想家孔子的门人记录孔子言行的一部集子,成书于战国初期。

动荡的鲁国

孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中。当时,鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国公室则日趋衰微。鲁襄公十一年,三家“三分公室”,各占其一。二十五年后,三家又“四分公室”,孟孙、叔孙各占其一,季孙因把持政权,独占其二。国君所得的赋税,贡多贡少,听任三家。因为颛臾是鲁国境内的一个附属小国,是公臣,它的贡品为鲁国国君所专有。季康子之所以要讨伐颛臾,一方面“贪其土地,欲灭而取之”,另一方面也担心鲁国国君在政治、军事上同颛臾成为掎角之势,不利于季氏。

这是当时的社会背景和季氏将伐颛臾的真实意图。当时冉有为季氏宰相,季路也在季氏门下,二人都参与了出征前的筹划准备工作。冉有、季路把这个消息告诉了他们的老师孔子。由此引出了孔子和两位弟子的对话。

通过记载孔子和弟子冉有、季路的一次谈话,孔子谴责季氏讨伐颛臾的做法,表达了他“不患寡而患不均,不患贫而患不安”“均无贫,和无寡,安无倾”的政治思想,以及用仁义教化来使“远人”归服的主张。

文章可分为三层:

第一层(第一段):孔子反对讨伐颛臾。

第二层(第二段):孔子指责两个学生在这一事件中的责任无可推脱。

第三层(第三段):孔子从正面阐述了自己的治国思想:对内要“均、和、安”,对外要“修文德”。

主题1:探究孔子的政治思想

1.研读文章的第一段,分析孔子对季氏将伐颛臾持什么态度,理由是什么?

明确:孔子对“季氏将伐颛臾”持反对态度,从“无乃尔是过与”一句就可看出。特别是“过”字,确切而又传神地表达了孔子对“季氏将伐颛臾”的强烈不满,同时也是对作为季氏家臣的冉有、季路未加劝阻、严重失职的极大反感。孔子明确指出了不应攻打颛臾的三条理由:先王封国,说明不可伐;邦域之中,说明不必伐;社稷之臣,说明不当伐。这三条理由体现了孔子一向反对进行武力征伐,提倡以德服人的思想主张,也再次对冉有、季路含蓄地提出了批评。

2.研读第三段,思考:孔子的治国主张是怎样的?

明确:孔子的治国主张是:对内要“均无贫,和无寡,安无倾”,对外要“修文德以来之”、“既来之,则安之”。简言之,对内要“均、和、安”,对外要“修文德”,这样才能使国家安定。治国以礼,为政以德。

3.在提出了自己的政治主张、进一步批评了两位弟子的失职行为后,孔子最后一针见血地指出:“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。”如何理解这一句话?

明确:这句话表现了孔子高度的政治敏感和政治见地。其实,季氏讨伐颛臾虽然可以扩大地盘,发展实力,但主要目的还是要削弱鲁君的实力,最终篡夺鲁国的政权。从这个观点看,他发兵讨伐颛臾是一种烟幕,是一种试探性的武力示威,是“醉翁之意不在酒”。孔子以他丰富的政治经验和深刻的政治眼光一语道破了季氏的阴谋(揭穿阴谋),同时也有力地驳斥了冉有的观点。

主题2:探究孔子的论辩技巧

1.针对孔子的批评,冉有自我辩解:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”孔子对此是怎样反驳的?

明确:

2.先分析总结各段的内容,然后分析孔子是如何做到反复辩难、鞭辟入里的。

明确:第一段:反对征伐颛臾。第二段:指责学生的失职。第三段:再次批驳学生的借口,正面表达了自己的政治主张。

在第一段,孔子先列举了三点理由,论证了季氏不该伐颛臾,并质问弟子的过错,态度明确,立场鲜明。在第二段针对冉有的推脱之辞,孔子“引用古语”并接连“设喻”,用“扶持人”和“看守者”的失职来“类比”冉有、季路的过错。第三段,针对季氏伐颛臾的借口,孔子再予批驳;先

表明对口是心非、言行不一的憎恶,再从“忧”字着眼,阐明自己的政治主张——“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,有国有家者应该修文德,怀远人,行“仁政”;最后指出季孙之忧在萧墙之内。至此,冉有理屈词穷,无言以对。孔子的反驳,层层深入,有理有据,鞭辟入里。

阅读下面一首宋词,然后回答问题。

柳梢青·送卢梅坡

刘 过

泛菊①杯深,吹梅②角远,同在京城。聚散匆匆,云边孤雁,水上浮萍。 教人怎不伤情?觉几度、魂飞梦惊。后夜相思,尘随马去,月逐舟行。

【注】①泛菊:饮菊花酒。②吹梅:吹奏《梅花落》。

作者在表达感情时主要运用了比喻手法,请结合全词内容具体说明。

答:______________________________________________

【解析】联系标题,可以看出这是一首赠别词,抒发了词人与友人离别的伤感和别后的思念。但作者并不是直接地抒写内心的这种情感,而是巧妙地运用比喻的修辞手法来借“实”景以写“虚”情。词的上片写离别之苦。“云边”二句具体写“散”,即景生情,融情入景,其中“孤雁”“浮萍”是他们离别后的写照。下片写别后之思。“尘随”二句是虚笔,词意含蓄,“尘”“马”“月”“舟”四个意象进一步深化了思念之情。

答案:上片用“云边孤雁,水上浮萍”的比喻来表现离别之苦,下片用“尘随马去,月逐舟行”的比喻来表现思念之切。

对于孔子的“均无贫,和无寡,安无倾”的观点,你有什么看法?

观点交流:观点一:赞成。孔子说财富均匀便不觉得贫困,彼此和睦便不觉得国民人口稀少,境内安定便不会有倾覆的危险。两千多年前的孔子就能敏感地意识到关于国计民生的“分配”问题以及国家人民的安定团结对治国的重大意义,这是很了不起的。当然,人类社会的发展免不了竞争,但竞争应有一定的限度,如果只是一味地竞争,失去了“均无贫,和无寡”这样一个平均和谐发展的原旨,那么人

类社会必然是“危而倾”。我们现在一再强调要关注低收入人群,关注“三农”问题,善待农民,和谐社会,和谐发展,难道就不能从孔子那里得到一点启示吗?

观点二:反对。这种带有平均主义色彩的“安贫乐道”的思想显然是消极的,显然孔子对平均分配,安贫乐道的作用片面夸大了,不利于社会进步,在今天应该遭到否定。财产平均并不一定就会脱离贫困,如原始社会和我国建国初期,这与经济发展观是背道而驰的。

一、基础积累(18分,每小题3分)

1.下列句中加点词的释义有误的一项是( )

A.虎兕出于柙 兕:独角犀牛

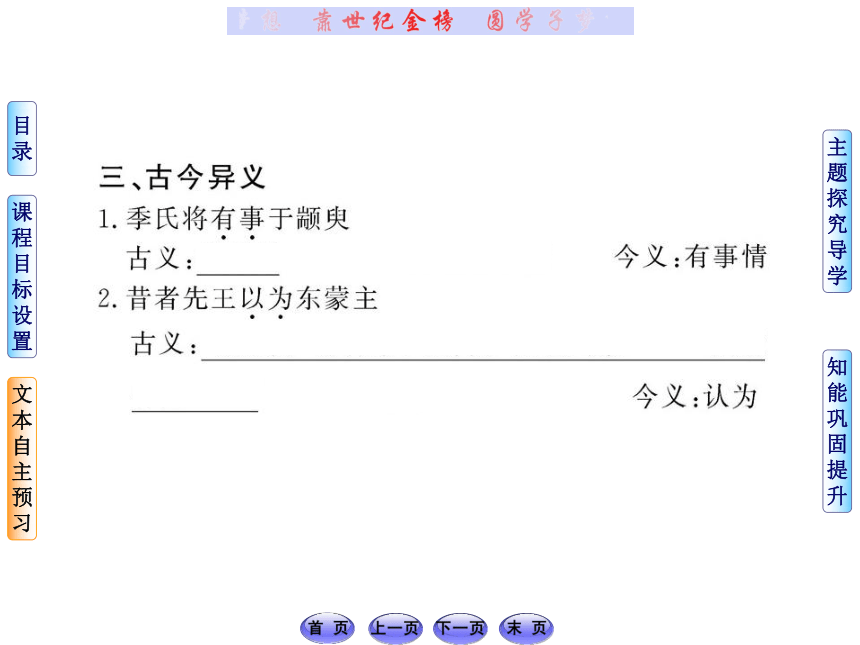

B.昔者先王以为东蒙主 以为:认为

C.陈力就列 就:担任

D.丘也闻有国有家者 国:诸侯的封地

【解析】选B。“以为”应译为“把……作为”“把……当做”。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.下列句子中加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.龟玉毁于椟中 而谋动干戈于邦内

B.吾恐季孙之忧 则修文德以来之

C.无乃尔是过与 今由与求也

D.则修文德以来之 且以一璧之故逆强秦之欢

【解析】选A。“于”是介词,在。B项,结构助词,的;代词,指代“远人”。C项,句末语气词;介词,和。D项,连词,表目的;介词,因为。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

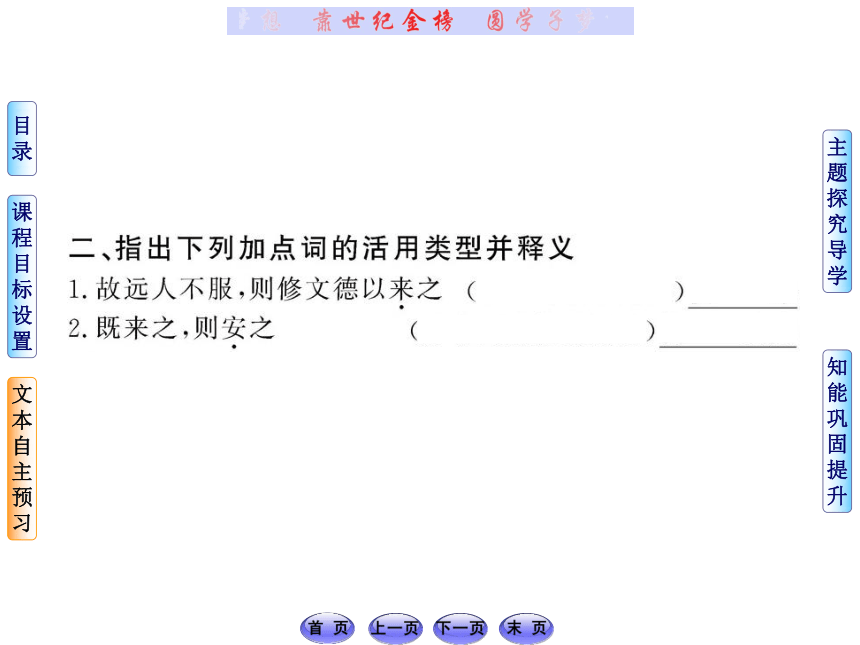

3.下列句子中加点词的活用现象相同的两项是( )

A.既来之,则安之

B.假舟楫者,非能水也

C.于其身也,则耻师焉

D.舞幽壑之潜蛟

【解析】选A、D。该两项均为使动用法。B项是名词作动词;C项是形容词意动用法。

﹒

﹒

﹒

﹒

4.与例句句式相同的一项是( )

例句:无乃尔是过与

A.是社稷之臣也 B.龟玉毁于椟中

C.蚓无爪牙之利 D.何以伐为

【解析】选D。宾语前置句。A项是判断句;B项是状语后置句;C项是定语后置句。

5.下列句子翻译错误的一项是( )

A.陈力就列,不能者止。

翻译:展现才能担任职务,没有才能的就不能担任职务。

B.危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?

翻译:(盲人)遇到危险却不去护持,将要跌倒却不去搀

扶,那何必要用那个做相的人呢?

C.是谁之过与?

翻译:这责备谁呢?

D.而谋动干戈于邦内。

翻译:(现在)却又想在国内挑起战争。

【解析】选C。该句应译为“这是谁的过错呢?”。

6.下列对课文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.本文是一篇典型的驳论文,围绕“季氏将伐颛臾是错误的”这一观点展开反驳,通过孔子与他的学生冉有、季路之间的对话,批驳了季氏兼并颛臾的企图,阐明了孔子治国以礼、为政以德的政治主张。

B.第一段孔子对弟子的批驳,语势跌宕起伏,说理层层深入,表达非常丰富,令人叹为观止。

C.第三段语言的主要特点是形式整齐,音调和谐,气势贯通,层次性极强,给人以深刻的印象。

D.本文通过对心态、表情、动作的刻画,使人物的形貌和个性心理如在眼前。例如,孔子在大是大非面前的当仁不让,直面邪恶,充分地显示了出来。

【解析】选D。文中并无“心态、表情、动作”的刻画。

二、名句默写(5分)

7.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)盖均无贫,______________,______________。

(2)吾恐季孙之忧,______________,______________。

(3)不患寡而患不均,______________。

答案:(1)和无寡 安无倾

(2)不在颛臾 而在萧墙之内也

(3)不患贫而患不安

8.下面句子中加点字的意思解释不正确的一项是(3分)( )

A.长沮、桀溺耦而耕 耦:二人并排耕作

B.夫执舆者为谁 执舆:执辔在手,驾车

C.岂若从辟世之士哉 辟:同“避”,躲避

D.而谁以易之 易:容易

【解析】选D。易:改变。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

9.下面句子中加点的词语与现代汉语用法不同的一项是

(3分)( )

A.使子路问津焉

B.滔滔者,天下皆是也

C.且而与其从辟人之士也

D.夫子怃然曰

【解析】选A。古义:询问渡口;今义:比喻探问价格或情况(多用于否定句)。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

10.对下面句子中加点词的意义用法判断正确的一项是

(3分)( )

①是鲁孔丘与

②吾非斯人之徒与而谁与

③天下有道,丘不与易也

④与嬴而不助五国也

A.①②相同,③④不同 B.①②相同,③④也相同

C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④也不同

【解析】选D。①句末语气词;②介词,和,跟;③介词,和,跟;④动词,结交。

﹒

﹒

﹒

﹒

11.对这段文字的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.从长沮、桀溺与子路的对话中可以看出,他们都是隐士,是“避世之士”,对孔子的态度也比较冷淡。

B.长沮的“是知津矣”,是一句双关语。实际上是说:孔子周游列国,遍布诸侯,也为他们指示过由治国通向理想道路的津梁,他自己在政治道路上还会迷津吗?话中包含了对孔子的讥讽。

C.孔子“怃然”而叹,说明他在两位隐士面前深感惭愧,对自己的主张也有所动摇。

D.全文虽然篇幅不长,但人物描写相当传神,孔子与隐者的形象互相衬托,相得益彰。

【解析】选C。孔子感到怅然,未对自己的主张动摇。

12.将下面的句子翻译成现代汉语。(9分)

①滔滔者,天下皆是也,而谁以易之?(5分)

译文:__________________________________________

②吾非斯人之徒与而谁与?(4分)

译文:__________________________________________

答案:①(天下已乱)坏人坏事像滔滔的洪水一样泛滥,到处都是这样,你们同谁去改变它呢?

②若不跟天下人呆在一起又跟谁在一起呢?

四、语言表达(6分)

13.仿照例句,再仿写两个句子来表现孔子“生命”的特点。

细读孔子的一生,他没有作过一首诗,但是他的整个生命呈现为本质的“诗”性;__________________________

__________________________________________________

【解析】做此题,第一要看清题干的要求,要围绕“生命”特点来写;第二要注意例句的句式,句间关系是转折。

答案(示例):细读孔子的一生,他没有写出一篇正式的哲学论文,但是他的整个生命呈现为本质的“思”的状态;细读孔子的一生,他没有波澜壮阔的生命经历,但是他的整个生命提供了达到至高境界的叙事与史诗。

儒家学派的创始人——孔子

孔子(公元前551~前479),名丘,

字仲尼,春秋末期鲁国人。他是我国春

秋末期著名的思想家、政治家、教育家,

也是儒家学派的创始人,被公认为世界

文化名人之一。他一生周游列国,宣传

自己的政治主张,他主张“仁”,主张

以德服人,反对残暴统治,反对武力征

伐,同情人民疾苦,具有一定的开明态度。孔子学说成为二

千余年封建文化的正统,影响极大,孔子被尊称为圣人。他在晚年整理了“六经”(《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)。在我国历史上,孔子是致力于教育事业的第一人,他学而不厌,诲人不倦,首开私人办学讲学之风,相传有学生三千,贤弟子七十二。

《论语》

《论语》是孔子的弟子及其后学汇集整理而成的语录体文集,记载了孔子和他的弟子们的言行。《论语》以记言为主,“论”是论纂的意思,“语”是话语,经典语句,箴言,“论语”即是论纂(先师孔子的)语言。《论语》又善于通过神情语态的描写,展示人物形象。《论语》是名列世界十大历史名人之首的中国古代思想家孔子的门人记录孔子言行的一部集子,成书于战国初期。

动荡的鲁国

孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中。当时,鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国公室则日趋衰微。鲁襄公十一年,三家“三分公室”,各占其一。二十五年后,三家又“四分公室”,孟孙、叔孙各占其一,季孙因把持政权,独占其二。国君所得的赋税,贡多贡少,听任三家。因为颛臾是鲁国境内的一个附属小国,是公臣,它的贡品为鲁国国君所专有。季康子之所以要讨伐颛臾,一方面“贪其土地,欲灭而取之”,另一方面也担心鲁国国君在政治、军事上同颛臾成为掎角之势,不利于季氏。

这是当时的社会背景和季氏将伐颛臾的真实意图。当时冉有为季氏宰相,季路也在季氏门下,二人都参与了出征前的筹划准备工作。冉有、季路把这个消息告诉了他们的老师孔子。由此引出了孔子和两位弟子的对话。

通过记载孔子和弟子冉有、季路的一次谈话,孔子谴责季氏讨伐颛臾的做法,表达了他“不患寡而患不均,不患贫而患不安”“均无贫,和无寡,安无倾”的政治思想,以及用仁义教化来使“远人”归服的主张。

文章可分为三层:

第一层(第一段):孔子反对讨伐颛臾。

第二层(第二段):孔子指责两个学生在这一事件中的责任无可推脱。

第三层(第三段):孔子从正面阐述了自己的治国思想:对内要“均、和、安”,对外要“修文德”。

主题1:探究孔子的政治思想

1.研读文章的第一段,分析孔子对季氏将伐颛臾持什么态度,理由是什么?

明确:孔子对“季氏将伐颛臾”持反对态度,从“无乃尔是过与”一句就可看出。特别是“过”字,确切而又传神地表达了孔子对“季氏将伐颛臾”的强烈不满,同时也是对作为季氏家臣的冉有、季路未加劝阻、严重失职的极大反感。孔子明确指出了不应攻打颛臾的三条理由:先王封国,说明不可伐;邦域之中,说明不必伐;社稷之臣,说明不当伐。这三条理由体现了孔子一向反对进行武力征伐,提倡以德服人的思想主张,也再次对冉有、季路含蓄地提出了批评。

2.研读第三段,思考:孔子的治国主张是怎样的?

明确:孔子的治国主张是:对内要“均无贫,和无寡,安无倾”,对外要“修文德以来之”、“既来之,则安之”。简言之,对内要“均、和、安”,对外要“修文德”,这样才能使国家安定。治国以礼,为政以德。

3.在提出了自己的政治主张、进一步批评了两位弟子的失职行为后,孔子最后一针见血地指出:“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。”如何理解这一句话?

明确:这句话表现了孔子高度的政治敏感和政治见地。其实,季氏讨伐颛臾虽然可以扩大地盘,发展实力,但主要目的还是要削弱鲁君的实力,最终篡夺鲁国的政权。从这个观点看,他发兵讨伐颛臾是一种烟幕,是一种试探性的武力示威,是“醉翁之意不在酒”。孔子以他丰富的政治经验和深刻的政治眼光一语道破了季氏的阴谋(揭穿阴谋),同时也有力地驳斥了冉有的观点。

主题2:探究孔子的论辩技巧

1.针对孔子的批评,冉有自我辩解:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。”孔子对此是怎样反驳的?

明确:

2.先分析总结各段的内容,然后分析孔子是如何做到反复辩难、鞭辟入里的。

明确:第一段:反对征伐颛臾。第二段:指责学生的失职。第三段:再次批驳学生的借口,正面表达了自己的政治主张。

在第一段,孔子先列举了三点理由,论证了季氏不该伐颛臾,并质问弟子的过错,态度明确,立场鲜明。在第二段针对冉有的推脱之辞,孔子“引用古语”并接连“设喻”,用“扶持人”和“看守者”的失职来“类比”冉有、季路的过错。第三段,针对季氏伐颛臾的借口,孔子再予批驳;先

表明对口是心非、言行不一的憎恶,再从“忧”字着眼,阐明自己的政治主张——“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,有国有家者应该修文德,怀远人,行“仁政”;最后指出季孙之忧在萧墙之内。至此,冉有理屈词穷,无言以对。孔子的反驳,层层深入,有理有据,鞭辟入里。

阅读下面一首宋词,然后回答问题。

柳梢青·送卢梅坡

刘 过

泛菊①杯深,吹梅②角远,同在京城。聚散匆匆,云边孤雁,水上浮萍。 教人怎不伤情?觉几度、魂飞梦惊。后夜相思,尘随马去,月逐舟行。

【注】①泛菊:饮菊花酒。②吹梅:吹奏《梅花落》。

作者在表达感情时主要运用了比喻手法,请结合全词内容具体说明。

答:______________________________________________

【解析】联系标题,可以看出这是一首赠别词,抒发了词人与友人离别的伤感和别后的思念。但作者并不是直接地抒写内心的这种情感,而是巧妙地运用比喻的修辞手法来借“实”景以写“虚”情。词的上片写离别之苦。“云边”二句具体写“散”,即景生情,融情入景,其中“孤雁”“浮萍”是他们离别后的写照。下片写别后之思。“尘随”二句是虚笔,词意含蓄,“尘”“马”“月”“舟”四个意象进一步深化了思念之情。

答案:上片用“云边孤雁,水上浮萍”的比喻来表现离别之苦,下片用“尘随马去,月逐舟行”的比喻来表现思念之切。

对于孔子的“均无贫,和无寡,安无倾”的观点,你有什么看法?

观点交流:观点一:赞成。孔子说财富均匀便不觉得贫困,彼此和睦便不觉得国民人口稀少,境内安定便不会有倾覆的危险。两千多年前的孔子就能敏感地意识到关于国计民生的“分配”问题以及国家人民的安定团结对治国的重大意义,这是很了不起的。当然,人类社会的发展免不了竞争,但竞争应有一定的限度,如果只是一味地竞争,失去了“均无贫,和无寡”这样一个平均和谐发展的原旨,那么人

类社会必然是“危而倾”。我们现在一再强调要关注低收入人群,关注“三农”问题,善待农民,和谐社会,和谐发展,难道就不能从孔子那里得到一点启示吗?

观点二:反对。这种带有平均主义色彩的“安贫乐道”的思想显然是消极的,显然孔子对平均分配,安贫乐道的作用片面夸大了,不利于社会进步,在今天应该遭到否定。财产平均并不一定就会脱离贫困,如原始社会和我国建国初期,这与经济发展观是背道而驰的。

一、基础积累(18分,每小题3分)

1.下列句中加点词的释义有误的一项是( )

A.虎兕出于柙 兕:独角犀牛

B.昔者先王以为东蒙主 以为:认为

C.陈力就列 就:担任

D.丘也闻有国有家者 国:诸侯的封地

【解析】选B。“以为”应译为“把……作为”“把……当做”。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.下列句子中加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.龟玉毁于椟中 而谋动干戈于邦内

B.吾恐季孙之忧 则修文德以来之

C.无乃尔是过与 今由与求也

D.则修文德以来之 且以一璧之故逆强秦之欢

【解析】选A。“于”是介词,在。B项,结构助词,的;代词,指代“远人”。C项,句末语气词;介词,和。D项,连词,表目的;介词,因为。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

3.下列句子中加点词的活用现象相同的两项是( )

A.既来之,则安之

B.假舟楫者,非能水也

C.于其身也,则耻师焉

D.舞幽壑之潜蛟

【解析】选A、D。该两项均为使动用法。B项是名词作动词;C项是形容词意动用法。

﹒

﹒

﹒

﹒

4.与例句句式相同的一项是( )

例句:无乃尔是过与

A.是社稷之臣也 B.龟玉毁于椟中

C.蚓无爪牙之利 D.何以伐为

【解析】选D。宾语前置句。A项是判断句;B项是状语后置句;C项是定语后置句。

5.下列句子翻译错误的一项是( )

A.陈力就列,不能者止。

翻译:展现才能担任职务,没有才能的就不能担任职务。

B.危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?

翻译:(盲人)遇到危险却不去护持,将要跌倒却不去搀

扶,那何必要用那个做相的人呢?

C.是谁之过与?

翻译:这责备谁呢?

D.而谋动干戈于邦内。

翻译:(现在)却又想在国内挑起战争。

【解析】选C。该句应译为“这是谁的过错呢?”。

6.下列对课文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.本文是一篇典型的驳论文,围绕“季氏将伐颛臾是错误的”这一观点展开反驳,通过孔子与他的学生冉有、季路之间的对话,批驳了季氏兼并颛臾的企图,阐明了孔子治国以礼、为政以德的政治主张。

B.第一段孔子对弟子的批驳,语势跌宕起伏,说理层层深入,表达非常丰富,令人叹为观止。

C.第三段语言的主要特点是形式整齐,音调和谐,气势贯通,层次性极强,给人以深刻的印象。

D.本文通过对心态、表情、动作的刻画,使人物的形貌和个性心理如在眼前。例如,孔子在大是大非面前的当仁不让,直面邪恶,充分地显示了出来。

【解析】选D。文中并无“心态、表情、动作”的刻画。

二、名句默写(5分)

7.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)盖均无贫,______________,______________。

(2)吾恐季孙之忧,______________,______________。

(3)不患寡而患不均,______________。

答案:(1)和无寡 安无倾

(2)不在颛臾 而在萧墙之内也

(3)不患贫而患不安

8.下面句子中加点字的意思解释不正确的一项是(3分)( )

A.长沮、桀溺耦而耕 耦:二人并排耕作

B.夫执舆者为谁 执舆:执辔在手,驾车

C.岂若从辟世之士哉 辟:同“避”,躲避

D.而谁以易之 易:容易

【解析】选D。易:改变。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

9.下面句子中加点的词语与现代汉语用法不同的一项是

(3分)( )

A.使子路问津焉

B.滔滔者,天下皆是也

C.且而与其从辟人之士也

D.夫子怃然曰

【解析】选A。古义:询问渡口;今义:比喻探问价格或情况(多用于否定句)。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

10.对下面句子中加点词的意义用法判断正确的一项是

(3分)( )

①是鲁孔丘与

②吾非斯人之徒与而谁与

③天下有道,丘不与易也

④与嬴而不助五国也

A.①②相同,③④不同 B.①②相同,③④也相同

C.①②不同,③④相同 D.①②不同,③④也不同

【解析】选D。①句末语气词;②介词,和,跟;③介词,和,跟;④动词,结交。

﹒

﹒

﹒

﹒

11.对这段文字的理解,不正确的一项是(3分)( )

A.从长沮、桀溺与子路的对话中可以看出,他们都是隐士,是“避世之士”,对孔子的态度也比较冷淡。

B.长沮的“是知津矣”,是一句双关语。实际上是说:孔子周游列国,遍布诸侯,也为他们指示过由治国通向理想道路的津梁,他自己在政治道路上还会迷津吗?话中包含了对孔子的讥讽。

C.孔子“怃然”而叹,说明他在两位隐士面前深感惭愧,对自己的主张也有所动摇。

D.全文虽然篇幅不长,但人物描写相当传神,孔子与隐者的形象互相衬托,相得益彰。

【解析】选C。孔子感到怅然,未对自己的主张动摇。

12.将下面的句子翻译成现代汉语。(9分)

①滔滔者,天下皆是也,而谁以易之?(5分)

译文:__________________________________________

②吾非斯人之徒与而谁与?(4分)

译文:__________________________________________

答案:①(天下已乱)坏人坏事像滔滔的洪水一样泛滥,到处都是这样,你们同谁去改变它呢?

②若不跟天下人呆在一起又跟谁在一起呢?

四、语言表达(6分)

13.仿照例句,再仿写两个句子来表现孔子“生命”的特点。

细读孔子的一生,他没有作过一首诗,但是他的整个生命呈现为本质的“诗”性;__________________________

__________________________________________________

【解析】做此题,第一要看清题干的要求,要围绕“生命”特点来写;第二要注意例句的句式,句间关系是转折。

答案(示例):细读孔子的一生,他没有写出一篇正式的哲学论文,但是他的整个生命呈现为本质的“思”的状态;细读孔子的一生,他没有波澜壮阔的生命经历,但是他的整个生命提供了达到至高境界的叙事与史诗。