【解析版】第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争 检测卷 ——2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 【解析版】第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争 检测卷 ——2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 465.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-07 21:56:27 | ||

图片预览

文档简介

第八单元

中华民族的抗日战争和人民解放战争

检测卷

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

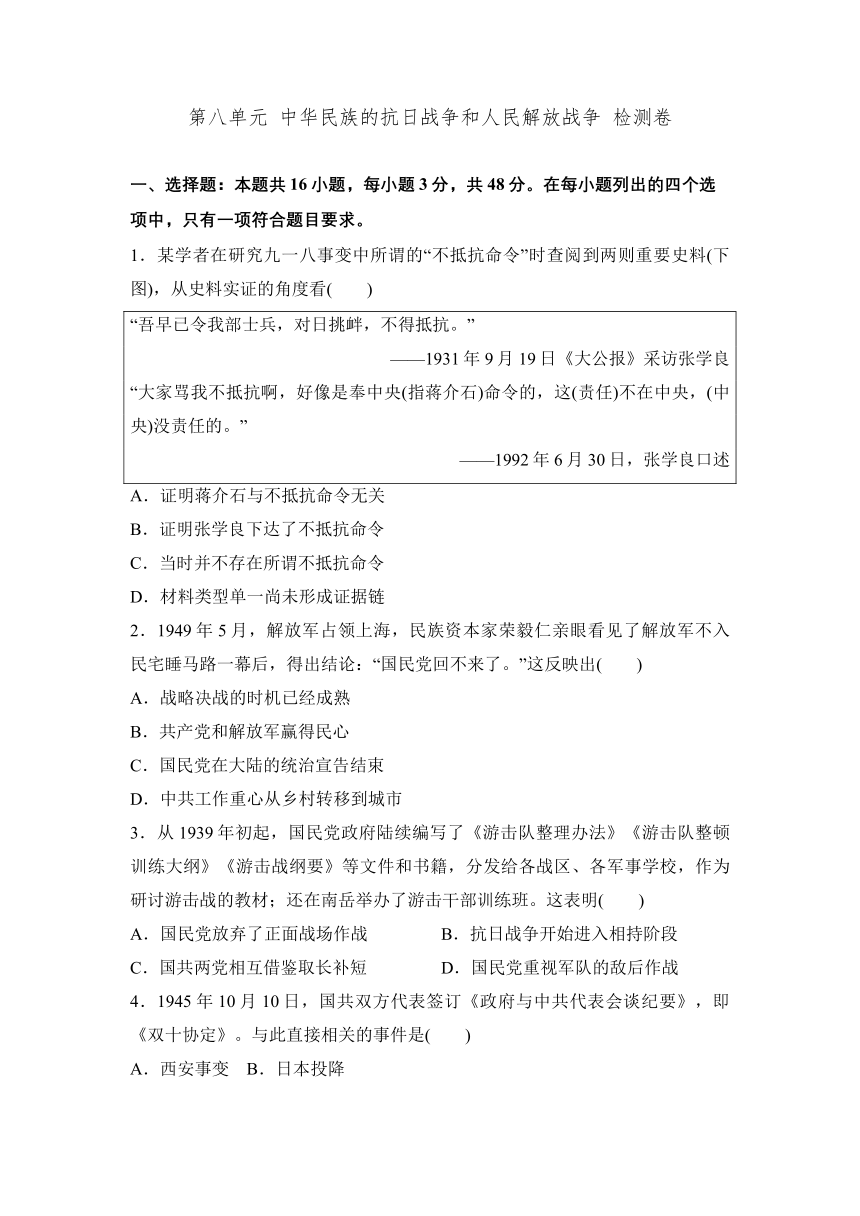

1.某学者在研究九一八事变中所谓的“不抵抗命令”时查阅到两则重要史料(下图),从史料实证的角度看( )

“吾早已令我部士兵,对日挑衅,不得抵抗。”

——1931年9月19日《大公报》采访张学良

“大家骂我不抵抗啊,好像是奉中央(指蒋介石)命令的,这(责任)不在中央,(中央)没责任的。”

——1992年6月30日,张学良口述

A.证明蒋介石与不抵抗命令无关

B.证明张学良下达了不抵抗命令

C.当时并不存在所谓不抵抗命令

D.材料类型单一尚未形成证据链

2.1949年5月,解放军占领上海,民族资本家荣毅仁亲眼看见了解放军不入民宅睡马路一幕后,得出结论:“国民党回不来了。”这反映出( )

A.战略决战的时机已经成熟

B.共产党和解放军赢得民心

C.国民党在大陆的统治宣告结束

D.中共工作重心从乡村转移到城市

3.从1939年初起,国民党政府陆续编写了《游击队整理办法》《游击队整顿训练大纲》《游击战纲要》等文件和书籍,分发给各战区、各军事学校,作为研讨游击战的教材;还在南岳举办了游击干部训练班。这表明( )

A.国民党放弃了正面战场作战

B.抗日战争开始进入相持阶段

C.国共两党相互借鉴取长补短

D.国民党重视军队的敌后作战

4.1945年10月10日,国共双方代表签订《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》。与此直接相关的事件是( )

A.西安事变

B.日本投降

C.抗战胜利

D.重庆谈判

5.1936年,沈钧儒等人发表《团结御侮的几个基本条件与最低要求》,强调“中国共产党于去年……主张停止内战,联合各党各派,共同抗日救国”。该“主张”最早见于( )

A.“八一宣言”

B.《论反对日本帝国主义的策略》

C.《国共合作宣言》

D.《论联合政府》

6.“在民族危亡的关头,中华民族奋起反抗,创造了弱国打败帝国主义强国的奇迹”。创造“奇迹”的根本原因是( )

A.全民族共同抗战

B.国民政府组织得力

C.国际同盟的援助

D.武器装备精良先进

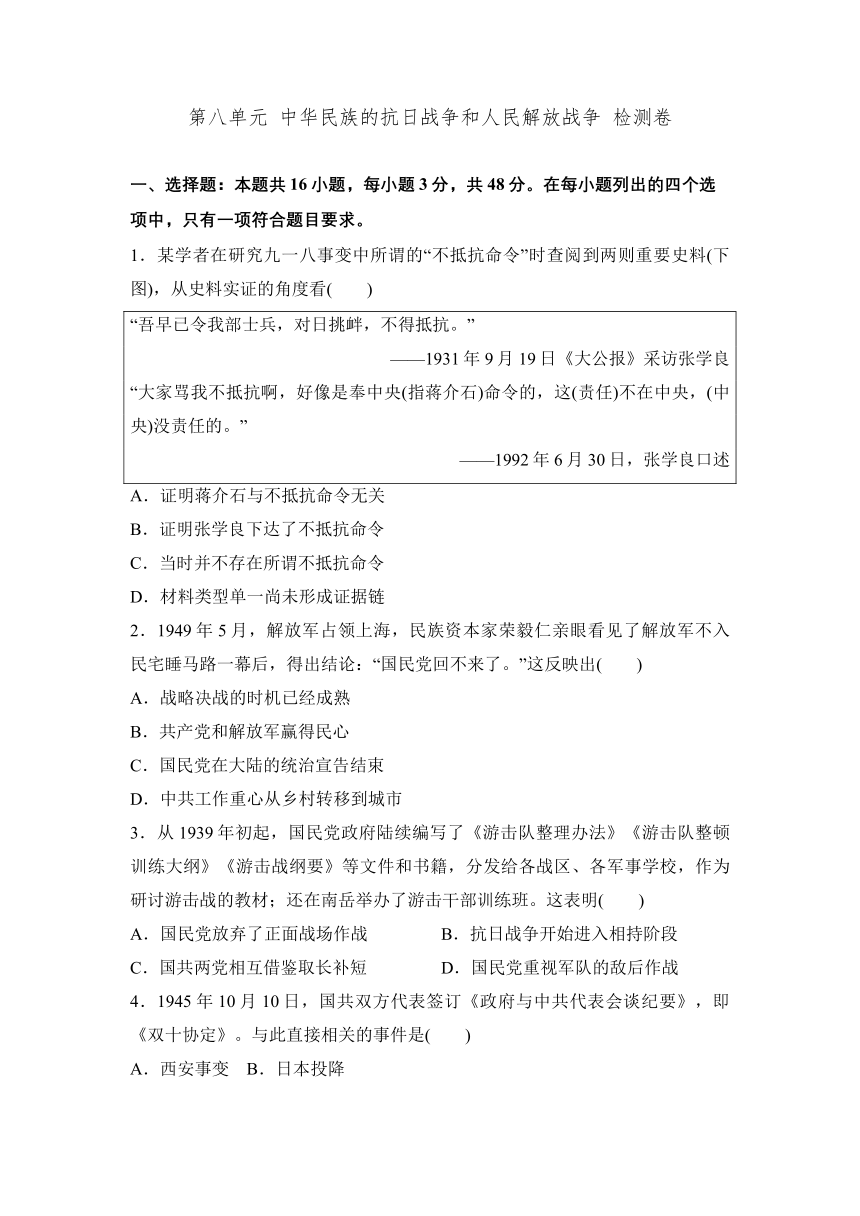

7.下图中蒋介石的言论反映出国民政府( )

1937年2月,蒋介石制定《本年政策》,提出“妥协内外各方,专力对倭”,同时更前所未有地提出“开放党禁”“开放政党政治”等内容。

1937年12月21日蒋介石日记云:“与共党代表谈组织事,此时对共党应放宽,使之尽其所能也。”

A.竭力维护全民族抗战局面

B.与中共争夺抗战领导权

C.力图削弱中共的政治实力

D.联合中共力量共同抗日

8.1940年,彭德怀指挥八路军在华北战场上发动一场大规模的进攻作战,打击了日军的侵略气焰,使敌后战场逐渐成为全国抗战的主战场。这场战役是( )

A.百团大战

B.平型关战役

C.台儿庄战役

D.长沙会战

9.蒋介石在1937年8月的反省录中写道:“平津沦陷,人民荼毒,至此虽欲不战亦不可得,否则国内必起分崩之祸。与其国内分崩,不如对倭抗战,以倭寇内部之虚弱及其对华之横暴,以理度之,不难制胜也。”反省录中的内容( )

A.体现了“攘外必先安内”的政策

B.说明中日矛盾进一步升级

C.体现了对国共合作的反思

D.表明蒋介石已正式联共抗日

10.“今天争取抗战胜利的中心关键,是在使国民党发动的抗战发展为全面的全民族的抗战。只有这种全面的全民族的抗战,才能使抗战得到最后胜利。”这段话出自( )

A.洛川会议

B.《自卫抗战声明书》

C.国共合作宣言

D.中共七大

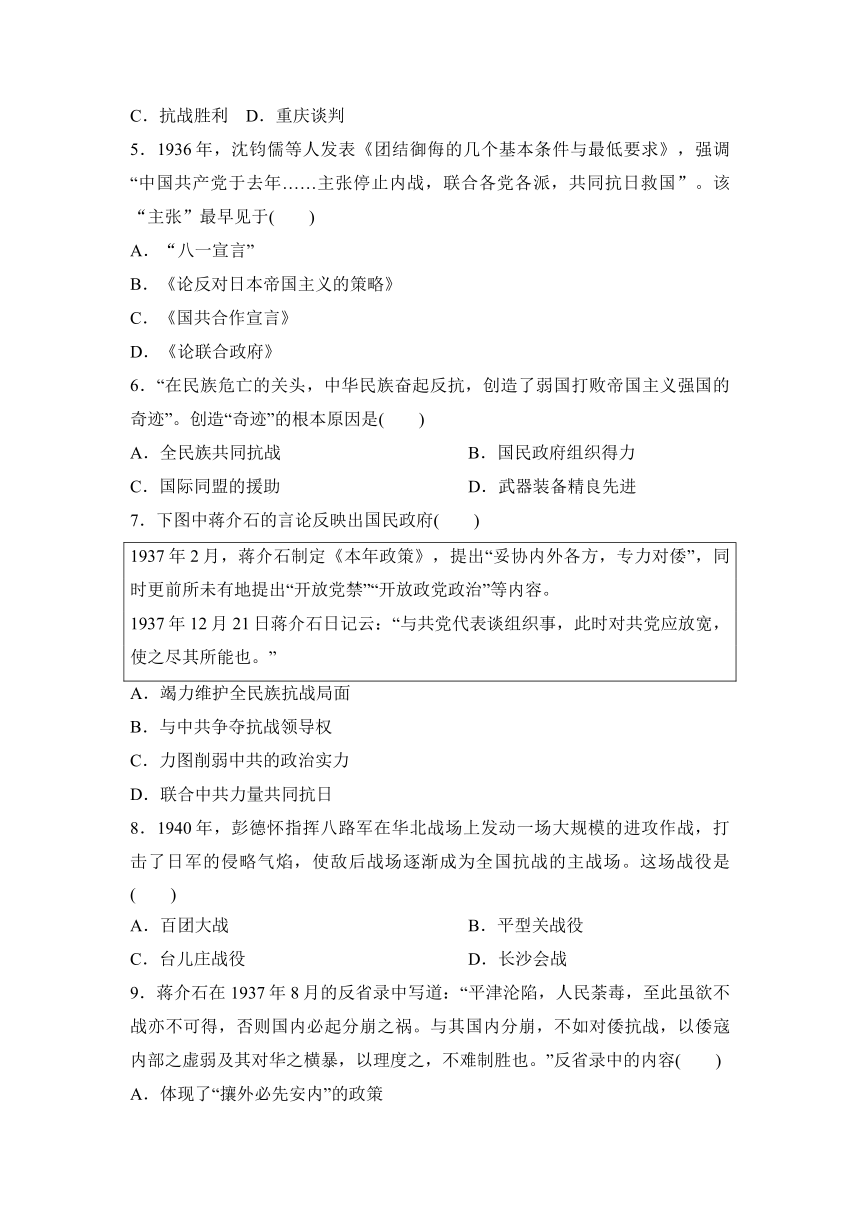

11.下列两幅图片反映的主题是( )

A.解放军英勇作战

B.民众支持共产党

C.解放区物资匮乏

D.国民党经济掠夺

12.下图是关于解放战争的一幅油画,对这幅画所表达的主题,理解最准确的是( )

攻占总统府

A.国民党在大陆统治结束

B.国民党主力基本被消灭

C.粉碎国民党的重点进攻

D.国共双方和谈再次破裂

13.1936年12月,经过中国共产党和各方面的共同努力,西安事变得以和平解决。由此带来的影响是( )

A.标志着新民主主义革命的开始

B.推动了国民革命运动的发展

C.基本结束了国共十年内战

D.揭开了中华全民族抗战的序幕

14.如图为1947年某次运动的宣传单“钞票满天飞,人人活不了”和“向炮口要饭吃”。据此推测,其主要反对的是( )

A.日本帝国主义的侵略和经济掠夺

B.国民党反动派大肆迫害民主人士

C.国民政府为了维持战争滥发纸币

D.官僚资本巧取豪夺造成民不聊生

15.抗日战争胜利后,山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%;中共党员占总人口的1%左右,几乎村村有党员。这反映出( )

A.革命工作的重心开始转移

B.工农武装割据局面已经形成

C.统一战线范围进一步扩大

D.国共力量对比变化趋势加强

16.1937年8月,中共中央在《抗日救国十大纲领》中,提出了停止使用土地革命战争时期没收地主阶级土地之政策,而以减租减息作为抗日战争时期解决农村土地问题的方针。这一方针( )

A.成为中共全国性的土地纲领

B.壮大了正面战场的抗战力量

C.形成了全面抗战路线的核心

D.有利于开创敌后抗战新局面

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 蒋介石宣称“我们有空军、有海军,而且有重武器和特种兵”“如果能配合得法,运用灵活……就一定能速战速决,把奸匪消灭”。国民党参谋总长陈诚宣称,六个月就可以解决共产党问题。6月底,一颗颗炮弹飞向中原解放区,全面内战爆发。

材料二 在1946年重新爆发内战的背后,是国民党执着地相信他们的优势兵力,以及共产党准确地估计到了国民党的实际弱点。……1949年的结局表明,不是苏联的援助比美国多(事实恰恰相反),问题在于中国共产党能够动员和利用革命的潜力,国民党却办不到。

(1)根据材料一、二,分析指出国民党发动全面内战的原因。

(2)“1949年的结局”的出现不是偶然的。根据材料二并结合所学知识,分析中国共产党方面的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 全国抗战时期中国共产党在根据地的施政,以陕甘宁边区为代表,实行了一整套有别于国民党统治区的政治、经济、文教和社会政策,并且明确这是“根据孙中山先生的三民主义、总理遗嘱及中共中央的抗日民族统一战线原则”而提出的,尤其是1941年公布的《陕甘宁边区施政纲领》,提出“三三制”、保障抗日人民的人权、改进司法制度、厉行廉洁政治、保证土地所有权和减租减息、发展农工商业、调节劳资关系、实行合理税收、尊重知识分子等各项政策。如胡乔木所言,这个纲领的制定和发布,“不论在陕甘宁边区建设史上,还是在整个中国革命史和毛泽东思想发展史上,都占有重要的位置”;它“更加全面也更加鲜明地体现了中国共产党团结抗战的基本路线和边区建设新民主主义社会的基本方针”。

——摘编自汪朝光《民族抗战与革命建政》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国共产党在陕甘宁边区施政的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简评中国共产党在陕甘宁边区的施政举措。

19.阅读材料,回答问题。

材料 全面抗战大事年表(部分)

阶段

时间

事件

防御

阶段

1937年7月

卢沟桥事变,全面抗战爆发。北平沦陷

1937年8—11月

淞沪会战,上海沦陷

1937年9—11月

太原会战,华北沦陷

1937年12月

南京沦陷,南京大屠杀

1938年1—5月

徐州会战,台儿庄大捷

1938年6—10月

武汉会战,广州、武汉沦陷,抗日战争进入相持阶段

相持

阶段

1939年9—10月

第一次长沙会战

1940年8—12月

百团大战

1941年9—10月

第二次长沙会战

1941年12月—1942年1月

第三次长沙会战

1942年2月

中国远征军入缅作战

1943年夏

鄂西会战

反攻

阶段

1944年4—12月

日军发动豫湘桂战役,打通大陆交通线

1945年4—6月

湘西会战

根据材料提取全面抗战的一个阶段特点,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,逻辑清晰,史论结合)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1931年日本发动九一八事变,侵占东北三省。之后又把侵略矛头指向了华北。蒋介石于1931年9月21日召集国民党中央常务委员会紧急会议,商讨对日方略。主张以日本侵占东北的事实,先行提出于国际联盟与签订非战公约诸国,诉诸公理,同时团结国内,共赴国难,忍耐至相当程度,乃出于最后自卫之行动。“要求国人镇静忍耐,努力团结,准备自卫,并信赖国联公理处断。”中国共产党适时提出联合全国各种军队一致抗日的主张,全国抗日救亡运动不断高涨;当时身处华北抗日前线,驻守长城防线、察绥地区的国民党军以及长城内外的义勇军,激于民族义愤,先后进行了长城抗战、察哈尔抗战及绥远抗战,以血肉之躯推动了中国局部抗战的发展。

材料二 1937年“卢沟桥事变”后,全国抗日战争终于爆发了。八一三事变后国民政府发表声明:“中国今日郑重声明,中国之领土主权,已横受日本之侵略;国际盟约,九国公约,非战公约,已为日本所破坏无余……中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应之。”1937年工农红军改编为八路军、新四军,抗日民族统一战线正式形成。在抗日民族统一战线的旗帜下,全国性抗日迅速展开。

——摘编自《抗日战争史》

根据上述材料,指出两则材料中的一个变化。并结合当时的国内外情景论述其原因。(要求:写出变化,变化依据材料,史论结合)

参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.D

解析:由材料可知两则史料来自张学良在不同时期对同一事件的口述,缺乏相关的佐证材料,不能形成证据链,故选D项;材料强调的是张学良而非蒋介石,排除A项;材料只是个人口述,缺乏相关的佐证材料,不能完全证明张学良下达了不抵抗命令,排除B项;材料中存在“不得抵抗”,排除C项。

2.B

解析:材料“……解放军不入民宅睡马路……‘国民党回不来了’”说明共产党领导的解放军与国民党有根本不同,其不扰民的行动赢得了民心,故选B项;战略决战始于1948年9月,排除A项;1949年4月南京的解放标志着国民党在大陆的统治被推翻,排除C项;1949年3月的中共七届二中全会标志着党的工作重心由乡村转移到城市,排除D项。

3.D

解析:国民党从未放弃正面战场作战,故A项错误;从1938年10月下旬开始,抗战进入相持阶段,故B项错误;C项在材料中无法体现,排除;从国民党的一系列关于游击战的措施可以看出国民党重视游击战,重视在敌后打击日军,故D项正确。

4.D

5.A

解析:根据材料“1936年”“中国共产党于去年……主张停止内战……”并结合所学可知,1935年8月1日中共发表“八一宣言”,号召“停止内战,一致抗日”,故选A项。B项是在1935年12月,不符合“最早”的要求,排除;C项是在1937年,D项是在1945年,均与材料时间不符,排除。

6.A

解析:结合所学可知,抗日战争胜利的根本原因是国共两党实现了第二次合作,建立了抗日民族统一战线,中国人民实行全民族抗战,故A项正确。国民政府片面依靠政府和军队,组织不够得力,故B项错误;C项是外部因素,不是根本原因,故排除;抗日战争期间,我国武器装备不够精良,故D项错误。

7.D

解析:1937年2月尚未形成全民族抗战的局面,故A项错误;根据“开放政党政治”“与共党代表谈组织事”等可知,是在探讨国共合作事宜,并非争夺抗战领导权,故B项错误;材料反映国民政府与中共合作的意图,并非削弱中共的政治实力,故C项错误;根据“妥协内外各方,专力对倭”“与共党代表谈组织事”等可知,国民政府希望联合中共力量共同抗日,故D项正确。

8.A

解析:1940年下半年,八路军发动了一次大规模的以破袭日军华北交通线为主要目标的进攻作战,八路军参战部队达到105个团,约20余万人,称为“百团大战”,A项正确。平型关战役是1937年,B项错误;台儿庄战役是1938年,C项错误;长沙会战是1939年9月到1942年2月期间位于长沙的战役,D项错误。

9.B

解析:材料反映了蒋介石在思考对付日本的办法以及打败日本的决心,故A项错误;由材料“与其国内分崩,不如对倭抗战,以倭寇内部之虚弱及其对华之横暴,以理度之,不难制胜也”,可见中日矛盾进一步升级,故B项正确;材料与国共合作无关,故C项错误;材料无法体现联共的思想,故D项错误。

10.A

解析:由材料“今天争取抗战胜利的中心关键,是在使国民党发动的抗战发展为全面的全民族的抗战”可知为1937年召开的洛川会议,标志着中国共产党全面抗战路线的形成,故A项正确;《自卫抗战声明书》标志中国政府正式进入抗战,故B项错误;1937年国共合作宣言标志着抗日民族统一战线正式形成,故C项错误;中共七大召开于1945年,这次会议确立毛泽东思想为党的指导思想,故D项错误。

11.B

解析:两幅图片提供的信息“人员、粮食、牲畜、车辆物资等”反映了人民解放战争的胜利离不开广大民众的支持,故选B项;A、C、D三项与材料不符,均排除。

12.A

解析:材料反映的1949年4月人民解放军占领国民党统治中心南京,国民党蒋介石集团在大陆的统治覆灭,故选A项。

13.C

解析:西安事变的和平解决,揭开了国共两党由内战到联合抗日的序幕,成为扭转时局的关键。从此,十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成,因此,答案为C项。

14.C

解析:根据材料并结合所学知识可知,1947年以“钞票满天飞,人人活不了”和“向炮口要饭吃”为主题的宣传单,主要针对的是国民政府为维持内战,滥发纸币,C项正确。中国人民的抗日战争已经在1945年取得胜利,A项错误;迫害民主人士、官僚资本的掠夺与“向炮口要饭吃”不符,B、D两项错误。

15.D

解析:材料表明,中共领导的群众组织力量和中共党员所占比例的增加,体现出国共力量对比变化的趋势加强,故D项正确。当时革命重心仍然在农村,A项错误;工农武装割据局面形成于国共十年对峙时期,B项错误;材料没有涉及具体的阶级成分的变化,不能说明统一战线的范围是否进一步扩大,C项错误。

16.D

解析:根据材料“1937年8月”可知,全民族抗战已经开始,中日民族矛盾是主要矛盾,材料中土地政策的变化,有利于团结一切可以团结的力量进行抗日,这有利于开创敌后抗战新局面,D项正确。结合所学可知,材料反映的是抗日战争时期的中国共产党土地政策,而不是“中共全国性的土地纲领”,A项错误;结合所学可知,这一方针壮大了敌后战场的力量,排除B项;这一方针不是全面抗战路线的核心,排除C项。

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.(1)美国对蒋介石的支持和援助;蒋介石拥有优势兵力;认为能快速消灭共产党;国民党及其政权的阶级性质。

(2)中国共产党的正确领导;有一支坚强的人民军队;动员和利用革命的潜力,团结一切可以团结的力量;得到广大人民的支持。

解析:第(1)问,应围绕材料一、二的关键信息归纳概括。第(2)问,要在准确提取材料二信息的基础上并结合所学知识,从中国共产党方面指明原因。

18.(1)以维护并扩大抗日民族统一战线为目的;具有新民主主义的色彩;施政纲领内容全面。

(2)适应了抗日战争的需要;为取得抗战胜利奠定了基础;促进了新民主主义革命理论与实践的发展。

解析:第(1)问,根据材料“‘根据孙中山先生的三民主义、总理遗嘱及中共中央的抗日民族统一战线原则’而提出的”可知,体现国共合作思想,维护并扩大抗日民族统一战线;根据材料“‘三三制’、保障抗日人民的人权、改进司法制度、厉行廉洁政治、保证土地所有权和减租减息、发展农工商业、调节劳资关系、实行合理税收、尊重知识分子等各项政策”可知,施政纲领内容全面;根据材料“更加全面也更加鲜明地体现了中国共产党团结抗战的基本路线和边区建设新民主主义社会的基本方针”可知,具有新民主主义色彩。第(2)问,根据材料“更加全面也更加鲜明地体现了中国共产党团结抗战的基本路线和边区建设新民主主义社会的基本方针”可知,适应了抗日战争的需要,促进了新民主主义革命理论与实践的发展;根据材料“‘三三制’、保障抗日人民的人权、改进司法制度、厉行廉洁政治、保证土地所有权和减租减息、发展农工商业、调节劳资关系”可知,为抗战胜利奠定了基础。

19.[示例]论题:全面抗战时期中国军民为争取民族解放作出了巨大的牺牲。

闸述:全面抗战初期,中国军民奋力抵抗,组织了淞沪会战、太原会战、徐州会战、武汉会战等,以巨大的牺牲粉碎了日军速胜的妄想。全面抗战初期,日军以军事上的优势先后占领了我国华北、华东、华南、华中等大片国土,并制造了惨绝人寰的南京大屠杀。在日军的暴行之下,中国军民不畏强暴,英勇抵抗,将抗日战争拖入相持阶段。从1937年全面抗战爆发到1945年日本无条件投降,日军在中国战场几乎每年都会发动大规模军事行动,导致我国军民的巨大伤亡,中国人民不屈不挠,不畏牺牲,坚持抗战,并赢得抗日战争的最后胜利。

综上所述,中国军民为抗战胜利付出了巨大的牺牲,赢得了世界各国人民的尊重,提高了中国的国际地位。

20.变化:由局部抗战到全面抗战。

原因:20世纪30年代初,日本对东北侵略,国民政府没有明确坚决态度。而中国共产党坚决抗日,派干部进入东北组织抗日游击队并且发展成为东北抗联,成为东北抗战的主力。爱国主义和民族情感使东北民众也组织义勇军,国民党内爱国将领也进行抗日,局部抗战逐渐发展。

1937年之后,日本全面侵华,国民政府根本利益受到威胁。中国共产党代表的爱国主义力量不断推动,尤其是一二·九运动掀起抗日救亡新高潮。西安事变的和平解决,有利于抗日民族统一战线初步形成。中国共产党以民族利益为重,做出重大让步,由政府主持的全国性的抗日迅速展开。

总之,随着民族危机的加深,中国各界力量在爱国主义的旗帜下,由自发、局部抗战发展成为政府组织的抗战,最终取得抗日战争的伟大胜利。

中华民族的抗日战争和人民解放战争

检测卷

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.某学者在研究九一八事变中所谓的“不抵抗命令”时查阅到两则重要史料(下图),从史料实证的角度看( )

“吾早已令我部士兵,对日挑衅,不得抵抗。”

——1931年9月19日《大公报》采访张学良

“大家骂我不抵抗啊,好像是奉中央(指蒋介石)命令的,这(责任)不在中央,(中央)没责任的。”

——1992年6月30日,张学良口述

A.证明蒋介石与不抵抗命令无关

B.证明张学良下达了不抵抗命令

C.当时并不存在所谓不抵抗命令

D.材料类型单一尚未形成证据链

2.1949年5月,解放军占领上海,民族资本家荣毅仁亲眼看见了解放军不入民宅睡马路一幕后,得出结论:“国民党回不来了。”这反映出( )

A.战略决战的时机已经成熟

B.共产党和解放军赢得民心

C.国民党在大陆的统治宣告结束

D.中共工作重心从乡村转移到城市

3.从1939年初起,国民党政府陆续编写了《游击队整理办法》《游击队整顿训练大纲》《游击战纲要》等文件和书籍,分发给各战区、各军事学校,作为研讨游击战的教材;还在南岳举办了游击干部训练班。这表明( )

A.国民党放弃了正面战场作战

B.抗日战争开始进入相持阶段

C.国共两党相互借鉴取长补短

D.国民党重视军队的敌后作战

4.1945年10月10日,国共双方代表签订《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》。与此直接相关的事件是( )

A.西安事变

B.日本投降

C.抗战胜利

D.重庆谈判

5.1936年,沈钧儒等人发表《团结御侮的几个基本条件与最低要求》,强调“中国共产党于去年……主张停止内战,联合各党各派,共同抗日救国”。该“主张”最早见于( )

A.“八一宣言”

B.《论反对日本帝国主义的策略》

C.《国共合作宣言》

D.《论联合政府》

6.“在民族危亡的关头,中华民族奋起反抗,创造了弱国打败帝国主义强国的奇迹”。创造“奇迹”的根本原因是( )

A.全民族共同抗战

B.国民政府组织得力

C.国际同盟的援助

D.武器装备精良先进

7.下图中蒋介石的言论反映出国民政府( )

1937年2月,蒋介石制定《本年政策》,提出“妥协内外各方,专力对倭”,同时更前所未有地提出“开放党禁”“开放政党政治”等内容。

1937年12月21日蒋介石日记云:“与共党代表谈组织事,此时对共党应放宽,使之尽其所能也。”

A.竭力维护全民族抗战局面

B.与中共争夺抗战领导权

C.力图削弱中共的政治实力

D.联合中共力量共同抗日

8.1940年,彭德怀指挥八路军在华北战场上发动一场大规模的进攻作战,打击了日军的侵略气焰,使敌后战场逐渐成为全国抗战的主战场。这场战役是( )

A.百团大战

B.平型关战役

C.台儿庄战役

D.长沙会战

9.蒋介石在1937年8月的反省录中写道:“平津沦陷,人民荼毒,至此虽欲不战亦不可得,否则国内必起分崩之祸。与其国内分崩,不如对倭抗战,以倭寇内部之虚弱及其对华之横暴,以理度之,不难制胜也。”反省录中的内容( )

A.体现了“攘外必先安内”的政策

B.说明中日矛盾进一步升级

C.体现了对国共合作的反思

D.表明蒋介石已正式联共抗日

10.“今天争取抗战胜利的中心关键,是在使国民党发动的抗战发展为全面的全民族的抗战。只有这种全面的全民族的抗战,才能使抗战得到最后胜利。”这段话出自( )

A.洛川会议

B.《自卫抗战声明书》

C.国共合作宣言

D.中共七大

11.下列两幅图片反映的主题是( )

A.解放军英勇作战

B.民众支持共产党

C.解放区物资匮乏

D.国民党经济掠夺

12.下图是关于解放战争的一幅油画,对这幅画所表达的主题,理解最准确的是( )

攻占总统府

A.国民党在大陆统治结束

B.国民党主力基本被消灭

C.粉碎国民党的重点进攻

D.国共双方和谈再次破裂

13.1936年12月,经过中国共产党和各方面的共同努力,西安事变得以和平解决。由此带来的影响是( )

A.标志着新民主主义革命的开始

B.推动了国民革命运动的发展

C.基本结束了国共十年内战

D.揭开了中华全民族抗战的序幕

14.如图为1947年某次运动的宣传单“钞票满天飞,人人活不了”和“向炮口要饭吃”。据此推测,其主要反对的是( )

A.日本帝国主义的侵略和经济掠夺

B.国民党反动派大肆迫害民主人士

C.国民政府为了维持战争滥发纸币

D.官僚资本巧取豪夺造成民不聊生

15.抗日战争胜利后,山东根据地已有农会、工会、妇女会、青年团、儿童团等中国共产党领导的群众组织,成员达404万人,占根据地总人口的27%;中共党员占总人口的1%左右,几乎村村有党员。这反映出( )

A.革命工作的重心开始转移

B.工农武装割据局面已经形成

C.统一战线范围进一步扩大

D.国共力量对比变化趋势加强

16.1937年8月,中共中央在《抗日救国十大纲领》中,提出了停止使用土地革命战争时期没收地主阶级土地之政策,而以减租减息作为抗日战争时期解决农村土地问题的方针。这一方针( )

A.成为中共全国性的土地纲领

B.壮大了正面战场的抗战力量

C.形成了全面抗战路线的核心

D.有利于开创敌后抗战新局面

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 蒋介石宣称“我们有空军、有海军,而且有重武器和特种兵”“如果能配合得法,运用灵活……就一定能速战速决,把奸匪消灭”。国民党参谋总长陈诚宣称,六个月就可以解决共产党问题。6月底,一颗颗炮弹飞向中原解放区,全面内战爆发。

材料二 在1946年重新爆发内战的背后,是国民党执着地相信他们的优势兵力,以及共产党准确地估计到了国民党的实际弱点。……1949年的结局表明,不是苏联的援助比美国多(事实恰恰相反),问题在于中国共产党能够动员和利用革命的潜力,国民党却办不到。

(1)根据材料一、二,分析指出国民党发动全面内战的原因。

(2)“1949年的结局”的出现不是偶然的。根据材料二并结合所学知识,分析中国共产党方面的原因。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料 全国抗战时期中国共产党在根据地的施政,以陕甘宁边区为代表,实行了一整套有别于国民党统治区的政治、经济、文教和社会政策,并且明确这是“根据孙中山先生的三民主义、总理遗嘱及中共中央的抗日民族统一战线原则”而提出的,尤其是1941年公布的《陕甘宁边区施政纲领》,提出“三三制”、保障抗日人民的人权、改进司法制度、厉行廉洁政治、保证土地所有权和减租减息、发展农工商业、调节劳资关系、实行合理税收、尊重知识分子等各项政策。如胡乔木所言,这个纲领的制定和发布,“不论在陕甘宁边区建设史上,还是在整个中国革命史和毛泽东思想发展史上,都占有重要的位置”;它“更加全面也更加鲜明地体现了中国共产党团结抗战的基本路线和边区建设新民主主义社会的基本方针”。

——摘编自汪朝光《民族抗战与革命建政》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国共产党在陕甘宁边区施政的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简评中国共产党在陕甘宁边区的施政举措。

19.阅读材料,回答问题。

材料 全面抗战大事年表(部分)

阶段

时间

事件

防御

阶段

1937年7月

卢沟桥事变,全面抗战爆发。北平沦陷

1937年8—11月

淞沪会战,上海沦陷

1937年9—11月

太原会战,华北沦陷

1937年12月

南京沦陷,南京大屠杀

1938年1—5月

徐州会战,台儿庄大捷

1938年6—10月

武汉会战,广州、武汉沦陷,抗日战争进入相持阶段

相持

阶段

1939年9—10月

第一次长沙会战

1940年8—12月

百团大战

1941年9—10月

第二次长沙会战

1941年12月—1942年1月

第三次长沙会战

1942年2月

中国远征军入缅作战

1943年夏

鄂西会战

反攻

阶段

1944年4—12月

日军发动豫湘桂战役,打通大陆交通线

1945年4—6月

湘西会战

根据材料提取全面抗战的一个阶段特点,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。(要求:论题明确,逻辑清晰,史论结合)

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1931年日本发动九一八事变,侵占东北三省。之后又把侵略矛头指向了华北。蒋介石于1931年9月21日召集国民党中央常务委员会紧急会议,商讨对日方略。主张以日本侵占东北的事实,先行提出于国际联盟与签订非战公约诸国,诉诸公理,同时团结国内,共赴国难,忍耐至相当程度,乃出于最后自卫之行动。“要求国人镇静忍耐,努力团结,准备自卫,并信赖国联公理处断。”中国共产党适时提出联合全国各种军队一致抗日的主张,全国抗日救亡运动不断高涨;当时身处华北抗日前线,驻守长城防线、察绥地区的国民党军以及长城内外的义勇军,激于民族义愤,先后进行了长城抗战、察哈尔抗战及绥远抗战,以血肉之躯推动了中国局部抗战的发展。

材料二 1937年“卢沟桥事变”后,全国抗日战争终于爆发了。八一三事变后国民政府发表声明:“中国今日郑重声明,中国之领土主权,已横受日本之侵略;国际盟约,九国公约,非战公约,已为日本所破坏无余……中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应之。”1937年工农红军改编为八路军、新四军,抗日民族统一战线正式形成。在抗日民族统一战线的旗帜下,全国性抗日迅速展开。

——摘编自《抗日战争史》

根据上述材料,指出两则材料中的一个变化。并结合当时的国内外情景论述其原因。(要求:写出变化,变化依据材料,史论结合)

参考答案

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

1.D

解析:由材料可知两则史料来自张学良在不同时期对同一事件的口述,缺乏相关的佐证材料,不能形成证据链,故选D项;材料强调的是张学良而非蒋介石,排除A项;材料只是个人口述,缺乏相关的佐证材料,不能完全证明张学良下达了不抵抗命令,排除B项;材料中存在“不得抵抗”,排除C项。

2.B

解析:材料“……解放军不入民宅睡马路……‘国民党回不来了’”说明共产党领导的解放军与国民党有根本不同,其不扰民的行动赢得了民心,故选B项;战略决战始于1948年9月,排除A项;1949年4月南京的解放标志着国民党在大陆的统治被推翻,排除C项;1949年3月的中共七届二中全会标志着党的工作重心由乡村转移到城市,排除D项。

3.D

解析:国民党从未放弃正面战场作战,故A项错误;从1938年10月下旬开始,抗战进入相持阶段,故B项错误;C项在材料中无法体现,排除;从国民党的一系列关于游击战的措施可以看出国民党重视游击战,重视在敌后打击日军,故D项正确。

4.D

5.A

解析:根据材料“1936年”“中国共产党于去年……主张停止内战……”并结合所学可知,1935年8月1日中共发表“八一宣言”,号召“停止内战,一致抗日”,故选A项。B项是在1935年12月,不符合“最早”的要求,排除;C项是在1937年,D项是在1945年,均与材料时间不符,排除。

6.A

解析:结合所学可知,抗日战争胜利的根本原因是国共两党实现了第二次合作,建立了抗日民族统一战线,中国人民实行全民族抗战,故A项正确。国民政府片面依靠政府和军队,组织不够得力,故B项错误;C项是外部因素,不是根本原因,故排除;抗日战争期间,我国武器装备不够精良,故D项错误。

7.D

解析:1937年2月尚未形成全民族抗战的局面,故A项错误;根据“开放政党政治”“与共党代表谈组织事”等可知,是在探讨国共合作事宜,并非争夺抗战领导权,故B项错误;材料反映国民政府与中共合作的意图,并非削弱中共的政治实力,故C项错误;根据“妥协内外各方,专力对倭”“与共党代表谈组织事”等可知,国民政府希望联合中共力量共同抗日,故D项正确。

8.A

解析:1940年下半年,八路军发动了一次大规模的以破袭日军华北交通线为主要目标的进攻作战,八路军参战部队达到105个团,约20余万人,称为“百团大战”,A项正确。平型关战役是1937年,B项错误;台儿庄战役是1938年,C项错误;长沙会战是1939年9月到1942年2月期间位于长沙的战役,D项错误。

9.B

解析:材料反映了蒋介石在思考对付日本的办法以及打败日本的决心,故A项错误;由材料“与其国内分崩,不如对倭抗战,以倭寇内部之虚弱及其对华之横暴,以理度之,不难制胜也”,可见中日矛盾进一步升级,故B项正确;材料与国共合作无关,故C项错误;材料无法体现联共的思想,故D项错误。

10.A

解析:由材料“今天争取抗战胜利的中心关键,是在使国民党发动的抗战发展为全面的全民族的抗战”可知为1937年召开的洛川会议,标志着中国共产党全面抗战路线的形成,故A项正确;《自卫抗战声明书》标志中国政府正式进入抗战,故B项错误;1937年国共合作宣言标志着抗日民族统一战线正式形成,故C项错误;中共七大召开于1945年,这次会议确立毛泽东思想为党的指导思想,故D项错误。

11.B

解析:两幅图片提供的信息“人员、粮食、牲畜、车辆物资等”反映了人民解放战争的胜利离不开广大民众的支持,故选B项;A、C、D三项与材料不符,均排除。

12.A

解析:材料反映的1949年4月人民解放军占领国民党统治中心南京,国民党蒋介石集团在大陆的统治覆灭,故选A项。

13.C

解析:西安事变的和平解决,揭开了国共两党由内战到联合抗日的序幕,成为扭转时局的关键。从此,十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成,因此,答案为C项。

14.C

解析:根据材料并结合所学知识可知,1947年以“钞票满天飞,人人活不了”和“向炮口要饭吃”为主题的宣传单,主要针对的是国民政府为维持内战,滥发纸币,C项正确。中国人民的抗日战争已经在1945年取得胜利,A项错误;迫害民主人士、官僚资本的掠夺与“向炮口要饭吃”不符,B、D两项错误。

15.D

解析:材料表明,中共领导的群众组织力量和中共党员所占比例的增加,体现出国共力量对比变化的趋势加强,故D项正确。当时革命重心仍然在农村,A项错误;工农武装割据局面形成于国共十年对峙时期,B项错误;材料没有涉及具体的阶级成分的变化,不能说明统一战线的范围是否进一步扩大,C项错误。

16.D

解析:根据材料“1937年8月”可知,全民族抗战已经开始,中日民族矛盾是主要矛盾,材料中土地政策的变化,有利于团结一切可以团结的力量进行抗日,这有利于开创敌后抗战新局面,D项正确。结合所学可知,材料反映的是抗日战争时期的中国共产党土地政策,而不是“中共全国性的土地纲领”,A项错误;结合所学可知,这一方针壮大了敌后战场的力量,排除B项;这一方针不是全面抗战路线的核心,排除C项。

二、非选择题:本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题12分,第20题14分,共52分。

17.(1)美国对蒋介石的支持和援助;蒋介石拥有优势兵力;认为能快速消灭共产党;国民党及其政权的阶级性质。

(2)中国共产党的正确领导;有一支坚强的人民军队;动员和利用革命的潜力,团结一切可以团结的力量;得到广大人民的支持。

解析:第(1)问,应围绕材料一、二的关键信息归纳概括。第(2)问,要在准确提取材料二信息的基础上并结合所学知识,从中国共产党方面指明原因。

18.(1)以维护并扩大抗日民族统一战线为目的;具有新民主主义的色彩;施政纲领内容全面。

(2)适应了抗日战争的需要;为取得抗战胜利奠定了基础;促进了新民主主义革命理论与实践的发展。

解析:第(1)问,根据材料“‘根据孙中山先生的三民主义、总理遗嘱及中共中央的抗日民族统一战线原则’而提出的”可知,体现国共合作思想,维护并扩大抗日民族统一战线;根据材料“‘三三制’、保障抗日人民的人权、改进司法制度、厉行廉洁政治、保证土地所有权和减租减息、发展农工商业、调节劳资关系、实行合理税收、尊重知识分子等各项政策”可知,施政纲领内容全面;根据材料“更加全面也更加鲜明地体现了中国共产党团结抗战的基本路线和边区建设新民主主义社会的基本方针”可知,具有新民主主义色彩。第(2)问,根据材料“更加全面也更加鲜明地体现了中国共产党团结抗战的基本路线和边区建设新民主主义社会的基本方针”可知,适应了抗日战争的需要,促进了新民主主义革命理论与实践的发展;根据材料“‘三三制’、保障抗日人民的人权、改进司法制度、厉行廉洁政治、保证土地所有权和减租减息、发展农工商业、调节劳资关系”可知,为抗战胜利奠定了基础。

19.[示例]论题:全面抗战时期中国军民为争取民族解放作出了巨大的牺牲。

闸述:全面抗战初期,中国军民奋力抵抗,组织了淞沪会战、太原会战、徐州会战、武汉会战等,以巨大的牺牲粉碎了日军速胜的妄想。全面抗战初期,日军以军事上的优势先后占领了我国华北、华东、华南、华中等大片国土,并制造了惨绝人寰的南京大屠杀。在日军的暴行之下,中国军民不畏强暴,英勇抵抗,将抗日战争拖入相持阶段。从1937年全面抗战爆发到1945年日本无条件投降,日军在中国战场几乎每年都会发动大规模军事行动,导致我国军民的巨大伤亡,中国人民不屈不挠,不畏牺牲,坚持抗战,并赢得抗日战争的最后胜利。

综上所述,中国军民为抗战胜利付出了巨大的牺牲,赢得了世界各国人民的尊重,提高了中国的国际地位。

20.变化:由局部抗战到全面抗战。

原因:20世纪30年代初,日本对东北侵略,国民政府没有明确坚决态度。而中国共产党坚决抗日,派干部进入东北组织抗日游击队并且发展成为东北抗联,成为东北抗战的主力。爱国主义和民族情感使东北民众也组织义勇军,国民党内爱国将领也进行抗日,局部抗战逐渐发展。

1937年之后,日本全面侵华,国民政府根本利益受到威胁。中国共产党代表的爱国主义力量不断推动,尤其是一二·九运动掀起抗日救亡新高潮。西安事变的和平解决,有利于抗日民族统一战线初步形成。中国共产党以民族利益为重,做出重大让步,由政府主持的全国性的抗日迅速展开。

总之,随着民族危机的加深,中国各界力量在爱国主义的旗帜下,由自发、局部抗战发展成为政府组织的抗战,最终取得抗日战争的伟大胜利。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进