【解析版】第一单元 食物生产与社会生活 单元特训--2021-2022学年部编版(2019)高中历史选择性必修2经济与社会生活(含答案)

文档属性

| 名称 | 【解析版】第一单元 食物生产与社会生活 单元特训--2021-2022学年部编版(2019)高中历史选择性必修2经济与社会生活(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-08 19:49:59 | ||

图片预览

文档简介

第一单元

食物生产与社会生活

高分进阶特训

第1课

1.有学者认为《夏小正》记载每月的物候、气象、星象和有关重大政事,是夏代的天文历法记录。又有学者认为,《夏小正》是成书于战国的农业著作,篇中涉及蚕桑、畜牧、渔猎、采集活动。对《夏小正》的认识说明( )

A.学者争论过大的史料没有价值

B.研究角度影响历史认识差异

C.无考古资料佐证的认识不可信

D.年代久远导致历史认识错误

2.有学者认为“中国是世界栽培植物中最大的起源和变异中心”,下列最能体现黄河流域原始农耕文化成就的是

( )

A.培育玉米,驯化骆马

B.种植粟麦,栽培蔬菜

C.修建水利,从事稻作

D.建立果园,栽培葡萄

3.21世纪初,在河姆渡遗址附近的田螺山遗址中,出土了丰富的植物遗存。根据量化分析,虽然水稻是当时人们最重要的食物资源,但采集获得的橡子、菱角、芡实等仍然是不可或缺的食物。这说明在河姆渡文化时期( )

A.稻作生产是全部食物来源

B.田螺山遗址种植业发达

C.采集仍然是重要的食物来源

D.食物种类结构明显改善

4.在《吉尔伽美什》史诗中有关于洪水的记载,在埃及有《尼罗河颂》,在中国有“大禹治水”的传说,这说明( )

A.人类早期的文明大多产生于大河流域

B.早期文明往往因为洪水泛滥而被毁灭

C.大河与文明的产生及其形态密切相关

D.大河灌溉农业是人类文明产生的基础

5.许倬云在《万古江河:中国历史文化的转折与开展》中提道:现在常说的“新石器”与“旧石器”时代,以人类生产食物来维持生计的方式为分界线,从旧石器时代采集食物,到新石器时代生产食物。许倬云认为划分新、旧石器时代的分界线是( )

A.天然火的运用

B.打制石器的使用

C.群居生活出现

D.原始农业的兴起

6.在目前发现的中国新石器时代遗址中,时间较早的遗址内除了某个大型房舍外,鲜有其他类型的建筑。但是,时间较晚的遗址内,除了大型房舍外,还分散着数量不等的小型建筑,而且时间越晚,

这种小型建筑的数量越多。这种变化出现的原因是

( )

A原始社会解体

B.私有制的萌芽

C.族长权威萎缩

D.财产公有制强化

7.某学者在其所著的历史论文中先后呈现了如下材料:“茫茫禹迹,画为九州”“夏有乱政,而作《禹刑》”“鲧作城郭”。据此推断,这位学者所引材料,最有可能是为了说明( )

A.阶级的产生

B.王的出现

C.早期国家的产生

D.世袭制的确立

8.从《齐民要术》的目录来看,养殖方面的顺序为牛、马、驴、骡、羊、猪;把种植业和畜牧业合起来看,二者的内容之比约为79∶21。这说明当时的北魏( )

A.非常重视畜牧业领域的开拓

B.受到汉族生产方式的影响

C.提升了牛马在生产中的地位

D.种植业和畜牧业协调发展

9.阅读材料,回答问题。

材料一 在食物生产出现以前,人类与其他动物一样,都从自然中攫取食物,对自然状态并没有多少改变。而食物生产导致了社会分工形态的变化,为阶级产生奠定了基础,铺平了向国家发展的道路。

——摘编自[美]史密斯《农业起源与人类历史——

食物生产及其对人类的影响》

材料二 早在15

000年前,或许更早,原始的狩猎—采集者就已熟悉了植物和动物的周期性生活,并细致地观察到这种规律。这对农业与动物驯养业提供了一个必要的准备。

——摘编自[苏]弗拉基米尔·卡博《食物生产经济的起源》

材料三 早在农业革命之前,原始人类对农业毫无所知,可对当地植物的特性和生长情况却非常熟悉。他们知道种子萌芽,长出植物;有了水分和阳光,植物才会茂盛;植物在某种土壤中可以生长得很好,而在另一种土壤中却不行。这一类知识的获得,对原始人类来说,是必不可免,很自然的。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯著《全球通史》

(1)材料一反映了原始人类生活角色发生怎样的本质变化?

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括食物采集对食物生产出现的影响。(培育时空观念、历史解释的核心素养)

第2课

1.18世纪以前,欧洲人的食物主要来源于谷物的供应,而此后马铃薯取代了由面包与粥构成的食物体系,且日益成为餐桌上的新主食。这一变化主要得益于( )

A.美洲地区的开发

B.香料用品的大量输入

C.商业革命的发展

D.民众生活的不断提升

2.18世纪以前,英国人习惯用自家的小园子供养自己。19世纪中期,英国工人的饮食水平随着工资水平变化,工资较高的工人,特别是家里每个人都能挣点钱的那些工人,吃得较好;在工资最低的工人中,土豆成了唯一的食物。材料意在说明当时英国( )

A.食物供应商品化趋势明显

B.工业革命摧毁了小农经济

C.新航路开辟改变了饮食结构

D.城乡居民生活水平差距拉大

3.新航路开辟后,食物物种在全球范围的交流加速。在美洲作物外传的同时,很多欧亚作物也传入美洲。其中对美洲社会生活影响最大的是

( )

A.大麦和甘蔗

B.苹果和葡萄

C.小麦和水稻

D.黄瓜和豌豆

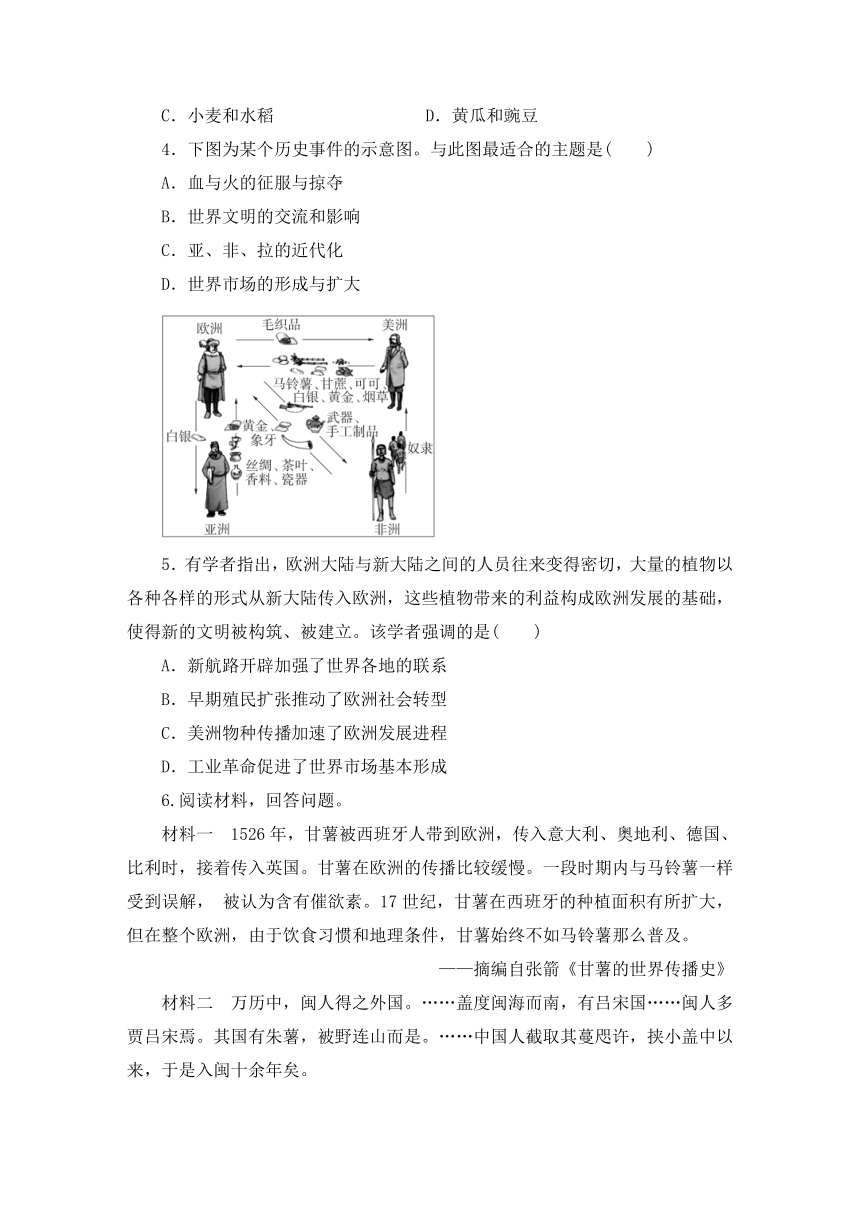

4.下图为某个历史事件的示意图。与此图最适合的主题是( )

A.血与火的征服与掠夺

B.世界文明的交流和影响

C.亚、非、拉的近代化

D.世界市场的形成与扩大

5.有学者指出,欧洲大陆与新大陆之间的人员往来变得密切,大量的植物以各种各样的形式从新大陆传入欧洲,这些植物带来的利益构成欧洲发展的基础,使得新的文明被构筑、被建立。该学者强调的是( )

A.新航路开辟加强了世界各地的联系

B.早期殖民扩张推动了欧洲社会转型

C.美洲物种传播加速了欧洲发展进程

D.工业革命促进了世界市场基本形成

6.阅读材料,回答问题。

材料一 1526年,甘薯被西班牙人带到欧洲,传入意大利、奥地利、德国、比利时,接着传入英国。甘薯在欧洲的传播比较缓慢。一段时期内与马铃薯一样受到误解,

被认为含有催欲素。17世纪,甘薯在西班牙的种植面积有所扩大,但在整个欧洲,由于饮食习惯和地理条件,甘薯始终不如马铃薯那么普及。

——摘编自张箭《甘薯的世界传播史》

材料二 万历中,闽人得之外国。……盖度闽海而南,有吕宋国……闽人多贾吕宋焉。其国有朱薯,被野连山而是。……中国人截取其蔓咫许,挟小盖中以来,于是入闽十余年矣。

——[清]周亮工《闽小记》

材料三 近年有人在海外得此种。海外人亦禁不令出境。此人取薯藤,绞入汲水绳中,遂得渡海。因此分种移植,略通闽广之境也。

——[明]徐光启《农政全书》

根据上述材料,指出甘薯、马铃薯在欧洲和中国传播情况如何。并分析甘薯、马铃薯在欧洲和中国传播差异的原因。

7.农作物物种的种植与传播对人类社会的发展有着深远的影响。阅读材料,回答问题。

材料一 16—17世纪传入中国的三种粮食作物

学名

别名(部分)

原产地

传入途径(部分)

玉米

番麦、御麦

美洲

由西班牙殖民者带到菲律宾,再传入中国

甘薯

番薯、金薯

美洲

由西班牙殖民者带到菲律宾,再传入中国

马铃薯

洋番薯、荷兰薯、土豆

美洲

由荷兰殖民者带到台湾,再从台湾传入大陆

材料二 乾隆在看到陆耀写的《甘薯录》后,令直隶总督刘峨、河南巡抚毕沅把此书广为传播,令彼等“当即转饬各属,劝谕民人,广为栽种,接济民食,亦属备荒之一法”。

——摘编自邓书杰编著《中国历史大事详解·清史(上)》

材料三乾隆年间人口统计(部分)

年度

人口数/人

乾隆九年(1744年)

166

808

604

乾隆三十八年(1773年)

218

743

315

乾隆四十年(1775年)

264

561

355

乾隆四十六年(1781年)

279

816

070

——摘编自《清高宗实录》

(1)根据材料一,概括16—17世纪三种粮食作物传入中国的特点。结合所学知识,简析它们传入中国的国际背景。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析甘薯“广为栽种”对当时社会的影响。

第3课

1.1979年至2013年,我国化肥用量由1

086万吨增加到5

912

万吨。目前,我国农作物的亩均化肥用量为21.9千克,远高于世界平均水平(8千克),是美国的2.6倍,欧盟的2.5倍。针对以上问题,我国提出了2020年化肥使用量零增长的目标。这说明我国( )

A.农用化肥使用步发达国家后尘

B.农业科技现代化水平后来居上

C.注重兼顾农业科技和食品安全

D.大力提倡发展无公害绿色农业

2.相对于常温物流,农产品采用下图所示物流方式( )

A.可以减少农产品的损失

B.对物流自动化要求更高

C.对运输距离限制较大

D.对信息的依赖度降低

3.“渔光一体”模式是将光伏发电与水产养殖有机结合,通过在水面上架设光伏电池板,在水面下养殖鱼虾的模式,达到养殖和发电的并行发展。与传统水产养殖相比,这种模式的突出优势是( )

A.彻底解决了我国的食品安全问题

B.降低了生产成本,提高了水产品质量

C.有利于实现产业叠加和资源共享

D.解决了当前困扰我国的雾霾问题

4.右图是我国研发的集耕耘、采摘、施肥、喷药等多种功能于一体的农用机器人。人工智能在农业机器中的广泛应用,推动了现代农业( )

A.由人工化向自动化转变

B.由自给性向商品化过渡

C.由机械化向信息化发展

D.由专业化向产业化演进

5.我国水稻于2000年和2005年分别突破了连片单产10

500千克/公顷的第一期目标和12

000千克/公顷的第二期目标。这些成就的取得反映出( )

A.世界饥饿问题得以解决

B.我国农业科技领先世界

C.我国杂交水稻培育成功

D.我国农业新科技的发展

6.基于食物需要与供给之间矛盾的日益突出,世界各国政府亟须解决的首要任务是( )

A.保障粮食安全与消除饥饿

B.建立国际经济新秩序

C.成立粮食储备委员会

D.推广现代农业新技术

7.我国用占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口。据此可知,我国对世界作出的最大贡献之一在于( )

A.世界和平

B.粮食安全

C.人工智能

D.土地开发

8.阅读材料,回答问题。

材料 人类生产力的演进方向就是人类劳动手段的不断更新,从开始的手工劳动,使用木石工具,然后变成铜器、铁器,再变成耕犁,然后变成联合收割机,演进到了机器生产。将生产力演进方向设置为横轴,以手工劳动和机器生产为正负区间,将经济体制演进方向设置为纵轴,以封闭体制和开放体制为正负区间,分为四种经济形态。如图所示:

——摘编自葛金芳《经济史研究方法论示要》

根据材料并结合所学知识,围绕“生产力与经济体制”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

参考解析

第1课

1【答案】B 【解析】根据材料“《夏小正》记载每月的物候、气象、星象和有关重大政事,是夏代的天文历法记录”“《夏小正》是成书于战国的农业著作,篇中涉及蚕桑、畜牧、渔猎、采集活动”可知,由于研究角度不同,对《夏小正》的认识也存在差异,故B项正确;学者争论过大的史料并非没有价值,排除A项;C项表述过于绝对,排除;材料反映的是对《夏小正》研究角度不同产生认识差异,D项与材料信息无关,排除。

2【答案】B

【解析】根据所学知识可知,中国的黄河中上游是粟的发源地,故选B项。

3【答案】C 【解析】根据材料“采集获得的橡子、菱角、芡实等仍然是不可或缺的食物”可知,河姆渡文化时期,原始农业尚未完全取代采集,这说明采集仍然是重要的食物来源,故C项正确;根据材料可知,河姆渡文化时期的食物来源除了水稻种植外,还包括采集,故A项错误;河姆渡文化时期稻作生产水平较低,种植业并不发达,故B项错误;从材料无法得出当时的食物种类结构有明显改善,故C项错误。

4【答案】C 【解析】材料中的相关史实均强调了大河的洪水泛滥等对人类文明的影响,这说明大河与文明的产生及其形态密切相关,故C项正确;材料强调的不是人类早期文明产生的区域,故A项错误;材料没有强调洪水泛滥导致早期文明的毁灭,故B项错误;材料强调的是洪水泛滥对人类文明的影响,没有涉及大河灌溉农业与人类文明的关系,故D项错误。

5【答案】D

【解析】根据材料“以人类生产食物来维持生计的方式为分界线”可知,许倬云认为划分新、旧石器时代的分界线是原始农业的兴起,故选D项。

6【答案】B

【解析】根据材料可知,在新石器时代的遗址中,随着时间的推移,大型房舍之外的小型建筑在不断增多,这说明个体小家庭越来越多,出现这一变化的原因是私有制的萌芽,故选B项。

7【答案】C 【解析】材料中“茫茫禹迹,画为九州”意为大禹走过的地方,成为现在的九州;“夏有乱政,而作《禹刑》”意为在夏王朝时,因为社会混乱,所以当时的统治者禹制定了一部刑法,被称为《禹刑》,即夏朝已经有了刑法;“鲧作城郭”意为鲧建立了城郭。因此,可推断出作者意在说明早期国家的产生,故C项正确。

8【答案】B 【解析】根据材料可以看出,北魏时期牛的地位已超过了马,这可以说明北魏时期农业的重要地位。从种植业和畜牧业的内容之比来看,种植业的内容比重远超过畜牧业。综合分析可知,北魏非常重视农耕经济,说明北魏的汉化政策成效明显,汉族的生产方式已对其产生了广泛的影响,故选B项。

9(1)【答案】变化:由食物采集者转变为食物生产者,从本质上体现了社会生产力的进步。

(2)【答案】影响:食物采集者对动植物周期性生活规律的熟悉,为农业和动物驯养业提供必要准备;原始人类食物构成结构的调整,为选择栽培植物和饲养动物奠定物质基础;原始人类普遍知道促使植物生长的方法、采猎工具的制造和发展,也为日后的农业和动物驯养业准备了生产手段。

第2课

1【答案】C 【解析】马铃薯原产于美洲,后来成为欧洲的主要食物,结合所学知识可知,这是新航路开辟后商业革命发展的结果,故C项正确;美洲的开发不等于欧洲食物的变化,故A项错误;香料与马铃薯没有直接的关系,且香料来自亚洲,马铃薯来自美洲,故B项错误;马铃薯取代谷物成为欧洲人的新主食是食物品种的变化,不能说明生活水平的提高,故D项错误。

2【答案】A 【解析】18世纪以前英国人的食物主要是自给自足的,19世纪中期则依据工资水平来决定所吃食物,而且食物需要使用工资来购买,这说明当时英国食物供应商品化趋势明显,故A项正确;材料不能体现小农经济被摧毁,故B项错误;新航路开辟于16世纪前后,不是产生19世纪中期这一变化的原因,故C项错误;材料并未比较城乡居民生活水平,故D项错误。

3【答案】C

【解析】根据所学知识可知,小麦由欧洲移民带到美洲,后来成为美洲的主要粮食作物;水稻由西班牙人带到美洲,在18世纪中期成为北美第二大农作物。故选C项。

4【答案】B

【解析】图片强调了欧洲、亚洲、非洲和美洲之间的物种交流和商品交换,故选B项。

5【答案】C

【解析】根据材料“这些植物带来的利益构成欧洲发展的基础,使得新的文明被构筑、被建立”可知,美洲植物的传入不仅促进了欧洲社会的发展,而且促进了欧洲新文明的建立,故C项正确;A项与材料主旨不符,排除;材料强调的是美洲物种的传入,而非早期殖民扩张,排除B项;材料与工业革命无关,排除D项。

6【答案】情况:甘薯在欧洲传播缓慢,不及马铃薯普及;甘薯在中国传播快且种植普遍。

原因:欧洲和中国在地理环境、气候条件、饮食习惯和认识上的差异。

7【答案】(1)特点:传入的物种原产于美洲;名称中大多带“番”字;主要是从海路传入中国。

国际背景:新航路的开辟;早期殖民扩张。

(2)影响:缓解了因人口增长而带来的粮食问题(满足日益增长的人口对粮食的需求);一定程度上改变了粮食结构和人们的饮食习惯。

第3课

1【答案】C 【解析】从材料中可看出我国既注重化肥技术的使用,同时也看到了化肥使用量过高的问题,提出2020年化肥使用零增长的目标,体现了对农业化肥技术和食品安全的统筹兼顾,故C项正确;材料强调的是中国化肥使用量与西方发达国家的区别,不是步其后尘,故A项错误;材料中的数据说明了我国使用化肥过多的现实,不能说明我国农业科技现代化水平后来居上,故B项错误;材料主张有限制地使用化肥,并没有涉及发展绿色农业的内容,故D项错误。

2【答案】A 【解析】冷链物流使产品从生产、运输到销售各个环节受到低温保护,有利于减少农产品变质现象,从而减少损失,故A项正确;冷链物流强调的是使产品在各个环节都处于低温环境,并没有规定物流过程必须采用自动化方式,故B项错误;低温环境使产品保质期更长,有利于扩大产品运输距离,故C项错

误;冷链物流较常规物流对信息依赖程度更高,对产品信息掌握越充分越有利于对产品的保护,故D项错误。

3【答案】C 【解析】“渔光一体”模式下的水产养殖的突出优势表现在实现了养殖和发电的产业叠加和资源共享,故C项正确;“渔光一体”模式与解决食品安全问题无关,故A项错误;“渔光一体”模式使生产成本提高了,清洁能源的使用也提高了养殖户的收益,但与水产品的质量变化无关,故B项错误;清洁能源的使用能减轻当前困扰我国的雾霾问题,但不能解决,故D项错误。

4【答案】A

【解析】材料中“农用机器人”“人工智能”体现出现代农业的自动化,故A项正确。

5【答案】D

【解析】我国水稻高产目标的达成反映出我国农业新科技的发展,故选D项。

6【答案】A

【解析】根据所学知识可知,食物需求与供给之间的矛盾日益成为各国共同关注的重大问题,各国政府都把保障粮食安全与消除饥饿作为首要任务,故选A项。

7【答案】B

【解析】中国用占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口,这是对世界粮食安全的最大贡献,故选B项。

8【答案】[示例]论题:生产工具的进步推动经济体制的发展。

阐述:春秋战国时期,由于铁犁牛耕的使用,井田制破坏,封建土地私有制出现,逐渐形成了男耕女织、自给自足、以家庭为单位的小农经济。古代自然经济具有手工劳动、封闭体制等特点。工业革命后,由于机器大生产的出现,手工劳动逐渐被机器生产所取代,联合收割机等农业机械的出现,促使农业经济走向大农场经营。现代市场经济具有机器生产、开放体制等特点。由此可见,随着生产力的发展,经济体制也必然进行相应的调整,与之匹配。

食物生产与社会生活

高分进阶特训

第1课

1.有学者认为《夏小正》记载每月的物候、气象、星象和有关重大政事,是夏代的天文历法记录。又有学者认为,《夏小正》是成书于战国的农业著作,篇中涉及蚕桑、畜牧、渔猎、采集活动。对《夏小正》的认识说明( )

A.学者争论过大的史料没有价值

B.研究角度影响历史认识差异

C.无考古资料佐证的认识不可信

D.年代久远导致历史认识错误

2.有学者认为“中国是世界栽培植物中最大的起源和变异中心”,下列最能体现黄河流域原始农耕文化成就的是

( )

A.培育玉米,驯化骆马

B.种植粟麦,栽培蔬菜

C.修建水利,从事稻作

D.建立果园,栽培葡萄

3.21世纪初,在河姆渡遗址附近的田螺山遗址中,出土了丰富的植物遗存。根据量化分析,虽然水稻是当时人们最重要的食物资源,但采集获得的橡子、菱角、芡实等仍然是不可或缺的食物。这说明在河姆渡文化时期( )

A.稻作生产是全部食物来源

B.田螺山遗址种植业发达

C.采集仍然是重要的食物来源

D.食物种类结构明显改善

4.在《吉尔伽美什》史诗中有关于洪水的记载,在埃及有《尼罗河颂》,在中国有“大禹治水”的传说,这说明( )

A.人类早期的文明大多产生于大河流域

B.早期文明往往因为洪水泛滥而被毁灭

C.大河与文明的产生及其形态密切相关

D.大河灌溉农业是人类文明产生的基础

5.许倬云在《万古江河:中国历史文化的转折与开展》中提道:现在常说的“新石器”与“旧石器”时代,以人类生产食物来维持生计的方式为分界线,从旧石器时代采集食物,到新石器时代生产食物。许倬云认为划分新、旧石器时代的分界线是( )

A.天然火的运用

B.打制石器的使用

C.群居生活出现

D.原始农业的兴起

6.在目前发现的中国新石器时代遗址中,时间较早的遗址内除了某个大型房舍外,鲜有其他类型的建筑。但是,时间较晚的遗址内,除了大型房舍外,还分散着数量不等的小型建筑,而且时间越晚,

这种小型建筑的数量越多。这种变化出现的原因是

( )

A原始社会解体

B.私有制的萌芽

C.族长权威萎缩

D.财产公有制强化

7.某学者在其所著的历史论文中先后呈现了如下材料:“茫茫禹迹,画为九州”“夏有乱政,而作《禹刑》”“鲧作城郭”。据此推断,这位学者所引材料,最有可能是为了说明( )

A.阶级的产生

B.王的出现

C.早期国家的产生

D.世袭制的确立

8.从《齐民要术》的目录来看,养殖方面的顺序为牛、马、驴、骡、羊、猪;把种植业和畜牧业合起来看,二者的内容之比约为79∶21。这说明当时的北魏( )

A.非常重视畜牧业领域的开拓

B.受到汉族生产方式的影响

C.提升了牛马在生产中的地位

D.种植业和畜牧业协调发展

9.阅读材料,回答问题。

材料一 在食物生产出现以前,人类与其他动物一样,都从自然中攫取食物,对自然状态并没有多少改变。而食物生产导致了社会分工形态的变化,为阶级产生奠定了基础,铺平了向国家发展的道路。

——摘编自[美]史密斯《农业起源与人类历史——

食物生产及其对人类的影响》

材料二 早在15

000年前,或许更早,原始的狩猎—采集者就已熟悉了植物和动物的周期性生活,并细致地观察到这种规律。这对农业与动物驯养业提供了一个必要的准备。

——摘编自[苏]弗拉基米尔·卡博《食物生产经济的起源》

材料三 早在农业革命之前,原始人类对农业毫无所知,可对当地植物的特性和生长情况却非常熟悉。他们知道种子萌芽,长出植物;有了水分和阳光,植物才会茂盛;植物在某种土壤中可以生长得很好,而在另一种土壤中却不行。这一类知识的获得,对原始人类来说,是必不可免,很自然的。

——摘编自[美]斯塔夫里阿诺斯著《全球通史》

(1)材料一反映了原始人类生活角色发生怎样的本质变化?

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括食物采集对食物生产出现的影响。(培育时空观念、历史解释的核心素养)

第2课

1.18世纪以前,欧洲人的食物主要来源于谷物的供应,而此后马铃薯取代了由面包与粥构成的食物体系,且日益成为餐桌上的新主食。这一变化主要得益于( )

A.美洲地区的开发

B.香料用品的大量输入

C.商业革命的发展

D.民众生活的不断提升

2.18世纪以前,英国人习惯用自家的小园子供养自己。19世纪中期,英国工人的饮食水平随着工资水平变化,工资较高的工人,特别是家里每个人都能挣点钱的那些工人,吃得较好;在工资最低的工人中,土豆成了唯一的食物。材料意在说明当时英国( )

A.食物供应商品化趋势明显

B.工业革命摧毁了小农经济

C.新航路开辟改变了饮食结构

D.城乡居民生活水平差距拉大

3.新航路开辟后,食物物种在全球范围的交流加速。在美洲作物外传的同时,很多欧亚作物也传入美洲。其中对美洲社会生活影响最大的是

( )

A.大麦和甘蔗

B.苹果和葡萄

C.小麦和水稻

D.黄瓜和豌豆

4.下图为某个历史事件的示意图。与此图最适合的主题是( )

A.血与火的征服与掠夺

B.世界文明的交流和影响

C.亚、非、拉的近代化

D.世界市场的形成与扩大

5.有学者指出,欧洲大陆与新大陆之间的人员往来变得密切,大量的植物以各种各样的形式从新大陆传入欧洲,这些植物带来的利益构成欧洲发展的基础,使得新的文明被构筑、被建立。该学者强调的是( )

A.新航路开辟加强了世界各地的联系

B.早期殖民扩张推动了欧洲社会转型

C.美洲物种传播加速了欧洲发展进程

D.工业革命促进了世界市场基本形成

6.阅读材料,回答问题。

材料一 1526年,甘薯被西班牙人带到欧洲,传入意大利、奥地利、德国、比利时,接着传入英国。甘薯在欧洲的传播比较缓慢。一段时期内与马铃薯一样受到误解,

被认为含有催欲素。17世纪,甘薯在西班牙的种植面积有所扩大,但在整个欧洲,由于饮食习惯和地理条件,甘薯始终不如马铃薯那么普及。

——摘编自张箭《甘薯的世界传播史》

材料二 万历中,闽人得之外国。……盖度闽海而南,有吕宋国……闽人多贾吕宋焉。其国有朱薯,被野连山而是。……中国人截取其蔓咫许,挟小盖中以来,于是入闽十余年矣。

——[清]周亮工《闽小记》

材料三 近年有人在海外得此种。海外人亦禁不令出境。此人取薯藤,绞入汲水绳中,遂得渡海。因此分种移植,略通闽广之境也。

——[明]徐光启《农政全书》

根据上述材料,指出甘薯、马铃薯在欧洲和中国传播情况如何。并分析甘薯、马铃薯在欧洲和中国传播差异的原因。

7.农作物物种的种植与传播对人类社会的发展有着深远的影响。阅读材料,回答问题。

材料一 16—17世纪传入中国的三种粮食作物

学名

别名(部分)

原产地

传入途径(部分)

玉米

番麦、御麦

美洲

由西班牙殖民者带到菲律宾,再传入中国

甘薯

番薯、金薯

美洲

由西班牙殖民者带到菲律宾,再传入中国

马铃薯

洋番薯、荷兰薯、土豆

美洲

由荷兰殖民者带到台湾,再从台湾传入大陆

材料二 乾隆在看到陆耀写的《甘薯录》后,令直隶总督刘峨、河南巡抚毕沅把此书广为传播,令彼等“当即转饬各属,劝谕民人,广为栽种,接济民食,亦属备荒之一法”。

——摘编自邓书杰编著《中国历史大事详解·清史(上)》

材料三乾隆年间人口统计(部分)

年度

人口数/人

乾隆九年(1744年)

166

808

604

乾隆三十八年(1773年)

218

743

315

乾隆四十年(1775年)

264

561

355

乾隆四十六年(1781年)

279

816

070

——摘编自《清高宗实录》

(1)根据材料一,概括16—17世纪三种粮食作物传入中国的特点。结合所学知识,简析它们传入中国的国际背景。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析甘薯“广为栽种”对当时社会的影响。

第3课

1.1979年至2013年,我国化肥用量由1

086万吨增加到5

912

万吨。目前,我国农作物的亩均化肥用量为21.9千克,远高于世界平均水平(8千克),是美国的2.6倍,欧盟的2.5倍。针对以上问题,我国提出了2020年化肥使用量零增长的目标。这说明我国( )

A.农用化肥使用步发达国家后尘

B.农业科技现代化水平后来居上

C.注重兼顾农业科技和食品安全

D.大力提倡发展无公害绿色农业

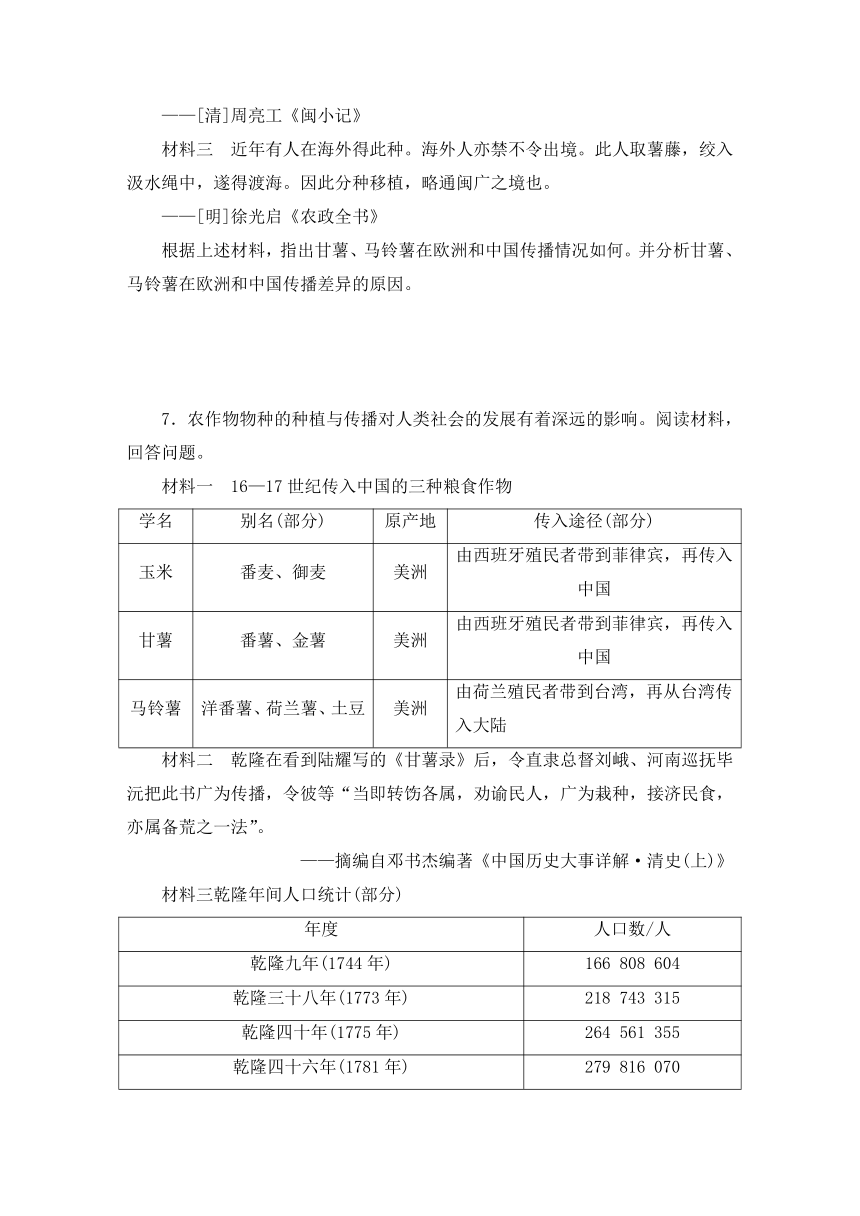

2.相对于常温物流,农产品采用下图所示物流方式( )

A.可以减少农产品的损失

B.对物流自动化要求更高

C.对运输距离限制较大

D.对信息的依赖度降低

3.“渔光一体”模式是将光伏发电与水产养殖有机结合,通过在水面上架设光伏电池板,在水面下养殖鱼虾的模式,达到养殖和发电的并行发展。与传统水产养殖相比,这种模式的突出优势是( )

A.彻底解决了我国的食品安全问题

B.降低了生产成本,提高了水产品质量

C.有利于实现产业叠加和资源共享

D.解决了当前困扰我国的雾霾问题

4.右图是我国研发的集耕耘、采摘、施肥、喷药等多种功能于一体的农用机器人。人工智能在农业机器中的广泛应用,推动了现代农业( )

A.由人工化向自动化转变

B.由自给性向商品化过渡

C.由机械化向信息化发展

D.由专业化向产业化演进

5.我国水稻于2000年和2005年分别突破了连片单产10

500千克/公顷的第一期目标和12

000千克/公顷的第二期目标。这些成就的取得反映出( )

A.世界饥饿问题得以解决

B.我国农业科技领先世界

C.我国杂交水稻培育成功

D.我国农业新科技的发展

6.基于食物需要与供给之间矛盾的日益突出,世界各国政府亟须解决的首要任务是( )

A.保障粮食安全与消除饥饿

B.建立国际经济新秩序

C.成立粮食储备委员会

D.推广现代农业新技术

7.我国用占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口。据此可知,我国对世界作出的最大贡献之一在于( )

A.世界和平

B.粮食安全

C.人工智能

D.土地开发

8.阅读材料,回答问题。

材料 人类生产力的演进方向就是人类劳动手段的不断更新,从开始的手工劳动,使用木石工具,然后变成铜器、铁器,再变成耕犁,然后变成联合收割机,演进到了机器生产。将生产力演进方向设置为横轴,以手工劳动和机器生产为正负区间,将经济体制演进方向设置为纵轴,以封闭体制和开放体制为正负区间,分为四种经济形态。如图所示:

——摘编自葛金芳《经济史研究方法论示要》

根据材料并结合所学知识,围绕“生产力与经济体制”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

参考解析

第1课

1【答案】B 【解析】根据材料“《夏小正》记载每月的物候、气象、星象和有关重大政事,是夏代的天文历法记录”“《夏小正》是成书于战国的农业著作,篇中涉及蚕桑、畜牧、渔猎、采集活动”可知,由于研究角度不同,对《夏小正》的认识也存在差异,故B项正确;学者争论过大的史料并非没有价值,排除A项;C项表述过于绝对,排除;材料反映的是对《夏小正》研究角度不同产生认识差异,D项与材料信息无关,排除。

2【答案】B

【解析】根据所学知识可知,中国的黄河中上游是粟的发源地,故选B项。

3【答案】C 【解析】根据材料“采集获得的橡子、菱角、芡实等仍然是不可或缺的食物”可知,河姆渡文化时期,原始农业尚未完全取代采集,这说明采集仍然是重要的食物来源,故C项正确;根据材料可知,河姆渡文化时期的食物来源除了水稻种植外,还包括采集,故A项错误;河姆渡文化时期稻作生产水平较低,种植业并不发达,故B项错误;从材料无法得出当时的食物种类结构有明显改善,故C项错误。

4【答案】C 【解析】材料中的相关史实均强调了大河的洪水泛滥等对人类文明的影响,这说明大河与文明的产生及其形态密切相关,故C项正确;材料强调的不是人类早期文明产生的区域,故A项错误;材料没有强调洪水泛滥导致早期文明的毁灭,故B项错误;材料强调的是洪水泛滥对人类文明的影响,没有涉及大河灌溉农业与人类文明的关系,故D项错误。

5【答案】D

【解析】根据材料“以人类生产食物来维持生计的方式为分界线”可知,许倬云认为划分新、旧石器时代的分界线是原始农业的兴起,故选D项。

6【答案】B

【解析】根据材料可知,在新石器时代的遗址中,随着时间的推移,大型房舍之外的小型建筑在不断增多,这说明个体小家庭越来越多,出现这一变化的原因是私有制的萌芽,故选B项。

7【答案】C 【解析】材料中“茫茫禹迹,画为九州”意为大禹走过的地方,成为现在的九州;“夏有乱政,而作《禹刑》”意为在夏王朝时,因为社会混乱,所以当时的统治者禹制定了一部刑法,被称为《禹刑》,即夏朝已经有了刑法;“鲧作城郭”意为鲧建立了城郭。因此,可推断出作者意在说明早期国家的产生,故C项正确。

8【答案】B 【解析】根据材料可以看出,北魏时期牛的地位已超过了马,这可以说明北魏时期农业的重要地位。从种植业和畜牧业的内容之比来看,种植业的内容比重远超过畜牧业。综合分析可知,北魏非常重视农耕经济,说明北魏的汉化政策成效明显,汉族的生产方式已对其产生了广泛的影响,故选B项。

9(1)【答案】变化:由食物采集者转变为食物生产者,从本质上体现了社会生产力的进步。

(2)【答案】影响:食物采集者对动植物周期性生活规律的熟悉,为农业和动物驯养业提供必要准备;原始人类食物构成结构的调整,为选择栽培植物和饲养动物奠定物质基础;原始人类普遍知道促使植物生长的方法、采猎工具的制造和发展,也为日后的农业和动物驯养业准备了生产手段。

第2课

1【答案】C 【解析】马铃薯原产于美洲,后来成为欧洲的主要食物,结合所学知识可知,这是新航路开辟后商业革命发展的结果,故C项正确;美洲的开发不等于欧洲食物的变化,故A项错误;香料与马铃薯没有直接的关系,且香料来自亚洲,马铃薯来自美洲,故B项错误;马铃薯取代谷物成为欧洲人的新主食是食物品种的变化,不能说明生活水平的提高,故D项错误。

2【答案】A 【解析】18世纪以前英国人的食物主要是自给自足的,19世纪中期则依据工资水平来决定所吃食物,而且食物需要使用工资来购买,这说明当时英国食物供应商品化趋势明显,故A项正确;材料不能体现小农经济被摧毁,故B项错误;新航路开辟于16世纪前后,不是产生19世纪中期这一变化的原因,故C项错误;材料并未比较城乡居民生活水平,故D项错误。

3【答案】C

【解析】根据所学知识可知,小麦由欧洲移民带到美洲,后来成为美洲的主要粮食作物;水稻由西班牙人带到美洲,在18世纪中期成为北美第二大农作物。故选C项。

4【答案】B

【解析】图片强调了欧洲、亚洲、非洲和美洲之间的物种交流和商品交换,故选B项。

5【答案】C

【解析】根据材料“这些植物带来的利益构成欧洲发展的基础,使得新的文明被构筑、被建立”可知,美洲植物的传入不仅促进了欧洲社会的发展,而且促进了欧洲新文明的建立,故C项正确;A项与材料主旨不符,排除;材料强调的是美洲物种的传入,而非早期殖民扩张,排除B项;材料与工业革命无关,排除D项。

6【答案】情况:甘薯在欧洲传播缓慢,不及马铃薯普及;甘薯在中国传播快且种植普遍。

原因:欧洲和中国在地理环境、气候条件、饮食习惯和认识上的差异。

7【答案】(1)特点:传入的物种原产于美洲;名称中大多带“番”字;主要是从海路传入中国。

国际背景:新航路的开辟;早期殖民扩张。

(2)影响:缓解了因人口增长而带来的粮食问题(满足日益增长的人口对粮食的需求);一定程度上改变了粮食结构和人们的饮食习惯。

第3课

1【答案】C 【解析】从材料中可看出我国既注重化肥技术的使用,同时也看到了化肥使用量过高的问题,提出2020年化肥使用零增长的目标,体现了对农业化肥技术和食品安全的统筹兼顾,故C项正确;材料强调的是中国化肥使用量与西方发达国家的区别,不是步其后尘,故A项错误;材料中的数据说明了我国使用化肥过多的现实,不能说明我国农业科技现代化水平后来居上,故B项错误;材料主张有限制地使用化肥,并没有涉及发展绿色农业的内容,故D项错误。

2【答案】A 【解析】冷链物流使产品从生产、运输到销售各个环节受到低温保护,有利于减少农产品变质现象,从而减少损失,故A项正确;冷链物流强调的是使产品在各个环节都处于低温环境,并没有规定物流过程必须采用自动化方式,故B项错误;低温环境使产品保质期更长,有利于扩大产品运输距离,故C项错

误;冷链物流较常规物流对信息依赖程度更高,对产品信息掌握越充分越有利于对产品的保护,故D项错误。

3【答案】C 【解析】“渔光一体”模式下的水产养殖的突出优势表现在实现了养殖和发电的产业叠加和资源共享,故C项正确;“渔光一体”模式与解决食品安全问题无关,故A项错误;“渔光一体”模式使生产成本提高了,清洁能源的使用也提高了养殖户的收益,但与水产品的质量变化无关,故B项错误;清洁能源的使用能减轻当前困扰我国的雾霾问题,但不能解决,故D项错误。

4【答案】A

【解析】材料中“农用机器人”“人工智能”体现出现代农业的自动化,故A项正确。

5【答案】D

【解析】我国水稻高产目标的达成反映出我国农业新科技的发展,故选D项。

6【答案】A

【解析】根据所学知识可知,食物需求与供给之间的矛盾日益成为各国共同关注的重大问题,各国政府都把保障粮食安全与消除饥饿作为首要任务,故选A项。

7【答案】B

【解析】中国用占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口,这是对世界粮食安全的最大贡献,故选B项。

8【答案】[示例]论题:生产工具的进步推动经济体制的发展。

阐述:春秋战国时期,由于铁犁牛耕的使用,井田制破坏,封建土地私有制出现,逐渐形成了男耕女织、自给自足、以家庭为单位的小农经济。古代自然经济具有手工劳动、封闭体制等特点。工业革命后,由于机器大生产的出现,手工劳动逐渐被机器生产所取代,联合收割机等农业机械的出现,促使农业经济走向大农场经营。现代市场经济具有机器生产、开放体制等特点。由此可见,随着生产力的发展,经济体制也必然进行相应的调整,与之匹配。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化