第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 测试卷--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(含答案)

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 测试卷--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-08 19:51:16 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年第二单元测试卷

高一历史

考试范围:第一单元;考试时间:90分钟;总分:100分

一、单选题(共25题,每题2分,共计50分。)

1.下列表述能正确反映魏晋南北朝时期经济发展特点的是

A.全国经济重心南移

B.寺院经济衰落

C.城市中出现了柜坊

D.南北经济趋向平衡

2.北魏孝文帝主动推行汉化政策,其实质是

A.提高自身的素质

B.减少与汉族地主大冲突

C.适应农耕文化需要

D.抵御北方游牧民族侵袭

3.魏晋南北朝时期南京被先后称作建业和建康,在此建都的王朝有(

)

①东吴

②东晋

③刘宋

④东魏

A.①②③

B.①③④

C.①②③④

D.②③④

4.以下哪个政权定都所在地与其他不同

A.东吴

B.东晋

C.南朝宋

D.北周

5.据《晋书·王敦传》记载:东晋谚称“王与(司)马,共天下”。这反映了

A.东晋统治者爱惜人才,尊重大司马的治国意见

B.东晋时期士族门阀势力强大,威胁皇权

C.东晋时期地方分裂割据势力的强大

D.两晋时期的政治民主化倾向

6.北魏孝文帝是少数民族政治改革家,他少有束缚,采用汉法,制度创新,对多民族国家的发展作出了贡献。北魏实行均田制,主要是

A.把农民原有的土地拿来重新分配

B.把官僚多占的土地重新进行分配

C.把政府掌握的土地重新进行分配

D.对全国所有的耕地重新进行分配

7.下图是绘制于盛唐时期的敦煌莫高窟第23窟壁画《雨中耕作图》。该图反映了唐朝

A.小农经济开始形成

B.耕作技术有所进步

C.自耕农生活困苦不堪

D.民族交融推动边疆开发

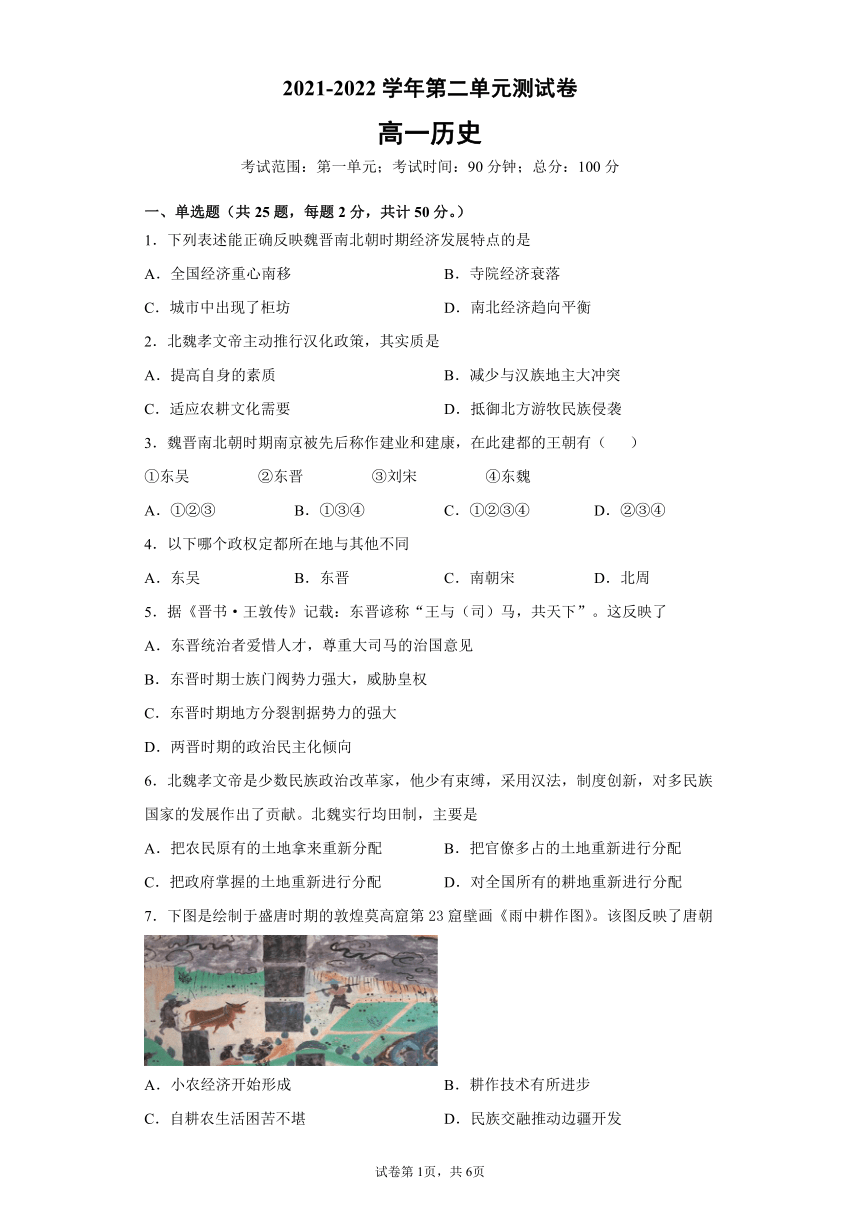

8.下图是位于吐鲁番西10千米处的交河故城遗址,是唐朝安西都户府曾在地。以下关于它的叙述正确的是

A.它与西域都护府共同维护天山南北地区的安宁

B.它的管辖安西四郡,即敦煌、酒泉、龟兹、于阗

C.它促进西域和中原文化的交融

D.它导致了东突厥部众反叛唐朝

9.《通典第七食货志》记载公元755年唐朝总人口是52919390,总户口为891万4790户。公元760年存活不足17000000,总户口193万3134户。导致这一时期人口锐减的原因是

A.安史之乱

B.藩镇割据

C.黄袍加身

D.黄巢起义

10.唐朝国力强盛,疆域拓展,民族往来和对外交往活跃。历史学家向达在《唐代长安与西域文明》中写道唐都长安的胡化盛极一时。出现这种情况的主要原因是(

)

A.唐朝政府设立安西都护府

B.唐代长安已被少数民族攻占

C.唐朝发展了隋朝的科举制

D.统治者采取兼收并蓄的方针

11.大运河是我国古代重要交通大动脉。下列关于大运河描述正确的是

A.大运河开凿于隋文帝

B.大运河沟通了长江和珠江水系

C.大运河以西安为中心修建

D.大运河加强了南北方经济交流

12.五代十国是个大混乱、大破坏时期。这一时期的分裂割据局面,实质上是

A.豪强地主势力发展的结果

B.唐末藩镇割据的继续和扩大

C.统治阶级与被统治阶级的斗争

D.汉族政权和少数民族政权的并立

13.隋唐以前官府设有谱局,考定父祖官爵、门第。此后该现象逐步消失,主要原因是

A.世卿世禄制的终结

B.察举制的完善

C.三省六部制的设立

D.科举制的推行

14.中国古代的选官制度主要有汉代的察举制、魏晋南北朝的九品中正制和隋唐的科举制,与这些制度选拔官员的主要依据对应搭配正确的是(

)

A.德才——考试成绩——门第声望

B.门第声望——德才——考试成绩

C.考试成绩——门第声望——德才

D.德才——门第声望——考试成绩

15.东汉郭巨家贫,有子三岁,母减食与子,巨谓妻曰:“贫乏不供母,子又分母之食,盍(何不)埋此子。”郭巨因此被举荐孝廉。这一材料反映的是

A.刺史制度

B.军功爵制

C.察举制

D.科举制

16.两汉魏晋时代的察举制与九品中正制的共同点是(

)

A.直接导致士族制度的形成

B.主要形式是乡举省选

C.选官不重门第与出身

D.导致世家大族政治特权地位的形成

17.假如唐朝政府要在长安城外开挖一条工程浩大的护城河,中央三省六部实施该工程的运作机制是

A.中书——门下——尚书——工部

B.尚书——中书——门下——户部

C.中书——门下——尚书——吏部

D.门下——尚书——中书——工部

18.有学者认为,均田制是中国封建土地制度的一种补充形式。它是在北方土地特别荒芜、自耕农特别稀少的情况下,产生的特殊的土地制度。与均田制相关的赋税制度是

A.两税法

B.社园制

C.租调制

D.初税亩

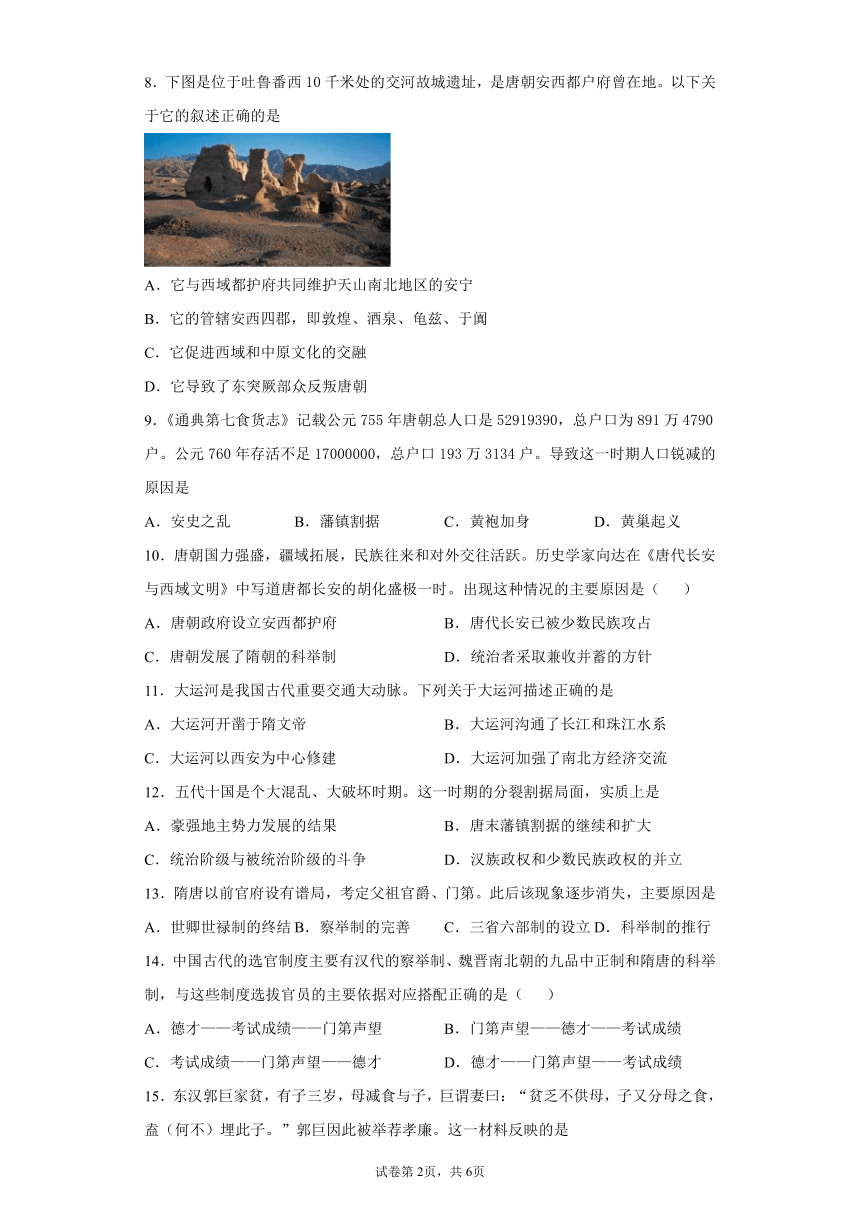

19.图片史料是研究历史的重要依据之一,下列一组图片反映的共同研究主题是

A.中国建筑艺术的发展

B.中国人的信仰变迁

C.佛教在中国的传播

D.东西方的文化交流

20.唐招提寺是日本著名古寺院,为佛教律宗建筑群,于天平宝字三年(759年)开始建造,大约于770年竣工。这一著名寺院和下列哪一僧人有关

A.一行

B.怀素

C.玄奘

D.鉴真

21.魏晋至隋唐时期,修建了大量的石窟,如山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库。由此可知,这一时期

A.生产技术进步

B.艺术种类众多

C.佛教广泛传播

D.社会持续动荡

22.如图是我国古代数学著作《九章算术》的书影,这一著作的问世

A.极大满足了商品经济繁荣的需要

B.表明西汉时期科学技术成就突出

C.完善了以计算为中心的数学科学

D.得益于两汉时期宽松的思想环境

23.关于宋代书法的评述,不正确的是

A.书法艺术呈现多样性

B.市民阶层兴起,社会生活丰富多样,使书法个性化趋向明显

C.推崇魏晋书法风范,追求个性而忽略法度,倡导有意无法

D.宋代书法注重法度,忽视个性

24.隋代的敦煌石窟中,壁画、彩塑上的圆形联珠纹、狮凤纹装饰图案大量吸收了波斯花纹;出土的丝织品上有伊朗风格的图案等。这主要得益于

A.佛教艺术的影响

B.民族交融的加强

C.国家统一的实现

D.中外文化的交流

25.中国传统书法中最具艺术表现性的当属这一书体。该书体形成于汉代,是为了书写简便在隶书基础上演变出来的,正如李志敏所说:“临于池,酌于理,师于物,得于心,悟于象。”下列作品与这种书体风格相同的是

A.

B.

C.

D.

二、综合题(共4题,共计50分)

26.(12分)阅读材料,完成下列要求。

阎步克在《波峰与波谷》中写到魏晋南北朝陷入低谷时期:帝国动荡、分裂,在体制上也出现变态、扭曲。但是这一时期经济在曲折中发展。中华也在扩大。

(1)根据图一及所学,分析少数民族内迁及北民南迁的影响

(2)有人说“西晋的统一是低质量的统一”。根据上述图二及所学,说明这一观点。

27.(12分)中华民族多元一体,不同民族在历史演进中互相交流、交融,共同筑成灿烂的中华文化。阅读材料,回答问题。

材料一

自魏晋以降,由于北方人口的南迁,南方各民族间的接触、碰撞、融合一直在或紧或慢地进行……唐代开始,中央政权加强了对东南区域的经营……随着政治制度的变化和经济重心的南移,北方向南方的移民规模扩大、速度加快,民族融合的进程也因之加速进行。华夏文化也就以前所未有的广度和深度向这一区域传播,其主要表现是汉族南方诸民系次第形成,一些南方少数民族也发展成熟,奠定了南方民族关系的新格局。

——谢重光《唐宋时期南方民族的新格局》

材料二

松赞干布之所以会从威逼唐朝转变为“渐慕华风”,并主动表示愿意为唐朝贡献自己的力量,主要取决于如下几方面因素:其一,受到诸多少数民族政权到长安朝贡聘问的影响……其二,文成公主的影响。

——崔民德《唐蕃民族关系思想初探》

(1)根据材料一,概括唐宋时期“南方民族新格局”出现的原因?

(2)根据材料二,结合所学知识,概括松赞干布对唐态度转变的原因,并分析唐蕃关系改善的影响?

28.(13分)阅读下列材料

材料一

《后汉书许荆传》所记載荆之祖八或被举孝廉,欲另两个弟成名,便“共割财产,以为三分自取肥田广宅奴婢强者。”这样,他的两个弟弟以克让之名并得选举。其后(八武)遂会宗亲,当众宣布使两个弟弟成名的本意,并把自己“理产所増倍于前”的财产,“悉以推二弟,一无所留”于是也就获得更大的声誉。

——黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二

《魏书阳尼传》记载,幽州中正阳尼出任渔阳太守,还未到任就“坐为中王时受乡人财货免官。”与阳尼同时的并州中正房坚,举人任官时,居然把自己的儿子也推举出来,另加決宾“为第郡邑中正,嗜酒好色,行无检。”如此之人做中正,怎能指望他会品出优秀人才来!

——黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料三

1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,断式学堂的急刷増加需要众多的具有新知识的教师清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部…等,也都需要憕得相关专业的千员。显然科举制无法培养、拔这类新式人才。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

(1)材料一、二分别描述的是哪两种选官制度?两种选官制度的用人标准分别是什么?

(2)并通过与上述选官制度的比较,说明科举制的历史进步性。

(3)在近代,科举制在中国难逃被废除的命运。根据材料并结合所学知识加以分析。

29.(13分)“丝绸之路”是古代东西交流的大动脉,对于中国其他国家和地区的文化交流,起到极大的促进作用。阅读材料,回答问题。

材料一

大宛之迹,见自张骞。张骞,汉中人,建元中为郎。是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏逃而常怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,因欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,与堂邑氏故胡奴甘父俱出隗西。

——司马迁《史记大完列传》

材料二

通过西域传来的印度、中亚、西亚文明和通过海上丝绸之路传来的南亚文明,对唐代中国产生重大影响。在唐三彩及唐诗中,骏马、骆驼和胡人,成为具有代表性的唐代文化符号,这也是丝绸之路兴盛的具体体现。而玄奘西行则自觉承担了沟通往来、传播文化的使命。唐代文化对朝鲜、日本等国家的发展影响广而深,这些影响至今仍然不同程度地存在着。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)根据材料一,指出汉方派造张出西域目的。结合所学,分析此举与著名的“丝绸之路”之间的联系。

(2)根据材料二,结合所学,以佛教为例写出唐朝时期中外文化交流的具体史实。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1-5.DCADB

6-10.CBCAD

11-15.DBDDC

16-20.DACCD

21-25.CCDDC

26.(1)促进了少数民族与汉族交融;少数民族逐渐主导局势,是西晋再次分裂的重要原因推动了南方的开发。

(2)宗室诸王争夺中央权力,演化为内战统一时间短暂

27.(1)原因:北方人口南迁,民族交融加深;中央加强对南方的经营;政治制度的变化和经济重心的南移;华夏文化向南方传播。

(2)①原因:唐朝经济发展,文化繁荣;对少数民族具有向心力;唐蕃和亲,文成公主入藏②影响:促进汉藏的友好关系和经济文化交流;减少民族纷争;促进祖国西南边疆的开发(促进藏族地区封建化进程)

28.(1)东汉察举制和魏晋九品中正制。人的德行、门第族望。

(2)进步性:科举制把读书、考试与做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断;扩大官吏人才来源;提高官员文化素质;科举取士,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权。

(3)原因:八股取士束缚思想;民族危机加深;清末新政的推动;西学东渐;近代工业发展和近代学堂创办,科举考试难以适应近代实用人才培养和选拔的需要。

29.(1)目的:为配合对匈奴的战争(联络大月氏夹击匈奴)。联系:汉武帝派遣张骞两次出使西城,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的政治、经济、文化联系。中国的丝织品沿着这条道路传向中亚,西亚、欧洲和北非,这条通道就是著名的“丝绸之路”。

(2)史实:高僧玄奘西行前往天竺取经,在天竺的佛教中心那烂陀寺钻研多年,又到许多国家周游讲学,成为公认的佛学大师。唐朝高僧鉴真六次东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法。日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,如日本的高僧空海回国时携带了许多佛经和诗文集。

答案第2页,共2页

高一历史

考试范围:第一单元;考试时间:90分钟;总分:100分

一、单选题(共25题,每题2分,共计50分。)

1.下列表述能正确反映魏晋南北朝时期经济发展特点的是

A.全国经济重心南移

B.寺院经济衰落

C.城市中出现了柜坊

D.南北经济趋向平衡

2.北魏孝文帝主动推行汉化政策,其实质是

A.提高自身的素质

B.减少与汉族地主大冲突

C.适应农耕文化需要

D.抵御北方游牧民族侵袭

3.魏晋南北朝时期南京被先后称作建业和建康,在此建都的王朝有(

)

①东吴

②东晋

③刘宋

④东魏

A.①②③

B.①③④

C.①②③④

D.②③④

4.以下哪个政权定都所在地与其他不同

A.东吴

B.东晋

C.南朝宋

D.北周

5.据《晋书·王敦传》记载:东晋谚称“王与(司)马,共天下”。这反映了

A.东晋统治者爱惜人才,尊重大司马的治国意见

B.东晋时期士族门阀势力强大,威胁皇权

C.东晋时期地方分裂割据势力的强大

D.两晋时期的政治民主化倾向

6.北魏孝文帝是少数民族政治改革家,他少有束缚,采用汉法,制度创新,对多民族国家的发展作出了贡献。北魏实行均田制,主要是

A.把农民原有的土地拿来重新分配

B.把官僚多占的土地重新进行分配

C.把政府掌握的土地重新进行分配

D.对全国所有的耕地重新进行分配

7.下图是绘制于盛唐时期的敦煌莫高窟第23窟壁画《雨中耕作图》。该图反映了唐朝

A.小农经济开始形成

B.耕作技术有所进步

C.自耕农生活困苦不堪

D.民族交融推动边疆开发

8.下图是位于吐鲁番西10千米处的交河故城遗址,是唐朝安西都户府曾在地。以下关于它的叙述正确的是

A.它与西域都护府共同维护天山南北地区的安宁

B.它的管辖安西四郡,即敦煌、酒泉、龟兹、于阗

C.它促进西域和中原文化的交融

D.它导致了东突厥部众反叛唐朝

9.《通典第七食货志》记载公元755年唐朝总人口是52919390,总户口为891万4790户。公元760年存活不足17000000,总户口193万3134户。导致这一时期人口锐减的原因是

A.安史之乱

B.藩镇割据

C.黄袍加身

D.黄巢起义

10.唐朝国力强盛,疆域拓展,民族往来和对外交往活跃。历史学家向达在《唐代长安与西域文明》中写道唐都长安的胡化盛极一时。出现这种情况的主要原因是(

)

A.唐朝政府设立安西都护府

B.唐代长安已被少数民族攻占

C.唐朝发展了隋朝的科举制

D.统治者采取兼收并蓄的方针

11.大运河是我国古代重要交通大动脉。下列关于大运河描述正确的是

A.大运河开凿于隋文帝

B.大运河沟通了长江和珠江水系

C.大运河以西安为中心修建

D.大运河加强了南北方经济交流

12.五代十国是个大混乱、大破坏时期。这一时期的分裂割据局面,实质上是

A.豪强地主势力发展的结果

B.唐末藩镇割据的继续和扩大

C.统治阶级与被统治阶级的斗争

D.汉族政权和少数民族政权的并立

13.隋唐以前官府设有谱局,考定父祖官爵、门第。此后该现象逐步消失,主要原因是

A.世卿世禄制的终结

B.察举制的完善

C.三省六部制的设立

D.科举制的推行

14.中国古代的选官制度主要有汉代的察举制、魏晋南北朝的九品中正制和隋唐的科举制,与这些制度选拔官员的主要依据对应搭配正确的是(

)

A.德才——考试成绩——门第声望

B.门第声望——德才——考试成绩

C.考试成绩——门第声望——德才

D.德才——门第声望——考试成绩

15.东汉郭巨家贫,有子三岁,母减食与子,巨谓妻曰:“贫乏不供母,子又分母之食,盍(何不)埋此子。”郭巨因此被举荐孝廉。这一材料反映的是

A.刺史制度

B.军功爵制

C.察举制

D.科举制

16.两汉魏晋时代的察举制与九品中正制的共同点是(

)

A.直接导致士族制度的形成

B.主要形式是乡举省选

C.选官不重门第与出身

D.导致世家大族政治特权地位的形成

17.假如唐朝政府要在长安城外开挖一条工程浩大的护城河,中央三省六部实施该工程的运作机制是

A.中书——门下——尚书——工部

B.尚书——中书——门下——户部

C.中书——门下——尚书——吏部

D.门下——尚书——中书——工部

18.有学者认为,均田制是中国封建土地制度的一种补充形式。它是在北方土地特别荒芜、自耕农特别稀少的情况下,产生的特殊的土地制度。与均田制相关的赋税制度是

A.两税法

B.社园制

C.租调制

D.初税亩

19.图片史料是研究历史的重要依据之一,下列一组图片反映的共同研究主题是

A.中国建筑艺术的发展

B.中国人的信仰变迁

C.佛教在中国的传播

D.东西方的文化交流

20.唐招提寺是日本著名古寺院,为佛教律宗建筑群,于天平宝字三年(759年)开始建造,大约于770年竣工。这一著名寺院和下列哪一僧人有关

A.一行

B.怀素

C.玄奘

D.鉴真

21.魏晋至隋唐时期,修建了大量的石窟,如山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等,都是闻名世界的艺术宝库。由此可知,这一时期

A.生产技术进步

B.艺术种类众多

C.佛教广泛传播

D.社会持续动荡

22.如图是我国古代数学著作《九章算术》的书影,这一著作的问世

A.极大满足了商品经济繁荣的需要

B.表明西汉时期科学技术成就突出

C.完善了以计算为中心的数学科学

D.得益于两汉时期宽松的思想环境

23.关于宋代书法的评述,不正确的是

A.书法艺术呈现多样性

B.市民阶层兴起,社会生活丰富多样,使书法个性化趋向明显

C.推崇魏晋书法风范,追求个性而忽略法度,倡导有意无法

D.宋代书法注重法度,忽视个性

24.隋代的敦煌石窟中,壁画、彩塑上的圆形联珠纹、狮凤纹装饰图案大量吸收了波斯花纹;出土的丝织品上有伊朗风格的图案等。这主要得益于

A.佛教艺术的影响

B.民族交融的加强

C.国家统一的实现

D.中外文化的交流

25.中国传统书法中最具艺术表现性的当属这一书体。该书体形成于汉代,是为了书写简便在隶书基础上演变出来的,正如李志敏所说:“临于池,酌于理,师于物,得于心,悟于象。”下列作品与这种书体风格相同的是

A.

B.

C.

D.

二、综合题(共4题,共计50分)

26.(12分)阅读材料,完成下列要求。

阎步克在《波峰与波谷》中写到魏晋南北朝陷入低谷时期:帝国动荡、分裂,在体制上也出现变态、扭曲。但是这一时期经济在曲折中发展。中华也在扩大。

(1)根据图一及所学,分析少数民族内迁及北民南迁的影响

(2)有人说“西晋的统一是低质量的统一”。根据上述图二及所学,说明这一观点。

27.(12分)中华民族多元一体,不同民族在历史演进中互相交流、交融,共同筑成灿烂的中华文化。阅读材料,回答问题。

材料一

自魏晋以降,由于北方人口的南迁,南方各民族间的接触、碰撞、融合一直在或紧或慢地进行……唐代开始,中央政权加强了对东南区域的经营……随着政治制度的变化和经济重心的南移,北方向南方的移民规模扩大、速度加快,民族融合的进程也因之加速进行。华夏文化也就以前所未有的广度和深度向这一区域传播,其主要表现是汉族南方诸民系次第形成,一些南方少数民族也发展成熟,奠定了南方民族关系的新格局。

——谢重光《唐宋时期南方民族的新格局》

材料二

松赞干布之所以会从威逼唐朝转变为“渐慕华风”,并主动表示愿意为唐朝贡献自己的力量,主要取决于如下几方面因素:其一,受到诸多少数民族政权到长安朝贡聘问的影响……其二,文成公主的影响。

——崔民德《唐蕃民族关系思想初探》

(1)根据材料一,概括唐宋时期“南方民族新格局”出现的原因?

(2)根据材料二,结合所学知识,概括松赞干布对唐态度转变的原因,并分析唐蕃关系改善的影响?

28.(13分)阅读下列材料

材料一

《后汉书许荆传》所记載荆之祖八或被举孝廉,欲另两个弟成名,便“共割财产,以为三分自取肥田广宅奴婢强者。”这样,他的两个弟弟以克让之名并得选举。其后(八武)遂会宗亲,当众宣布使两个弟弟成名的本意,并把自己“理产所増倍于前”的财产,“悉以推二弟,一无所留”于是也就获得更大的声誉。

——黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料二

《魏书阳尼传》记载,幽州中正阳尼出任渔阳太守,还未到任就“坐为中王时受乡人财货免官。”与阳尼同时的并州中正房坚,举人任官时,居然把自己的儿子也推举出来,另加決宾“为第郡邑中正,嗜酒好色,行无检。”如此之人做中正,怎能指望他会品出优秀人才来!

——黄留珠《中国古代选官制度述略》

材料三

1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,断式学堂的急刷増加需要众多的具有新知识的教师清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部…等,也都需要憕得相关专业的千员。显然科举制无法培养、拔这类新式人才。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

(1)材料一、二分别描述的是哪两种选官制度?两种选官制度的用人标准分别是什么?

(2)并通过与上述选官制度的比较,说明科举制的历史进步性。

(3)在近代,科举制在中国难逃被废除的命运。根据材料并结合所学知识加以分析。

29.(13分)“丝绸之路”是古代东西交流的大动脉,对于中国其他国家和地区的文化交流,起到极大的促进作用。阅读材料,回答问题。

材料一

大宛之迹,见自张骞。张骞,汉中人,建元中为郎。是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏逃而常怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,因欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,与堂邑氏故胡奴甘父俱出隗西。

——司马迁《史记大完列传》

材料二

通过西域传来的印度、中亚、西亚文明和通过海上丝绸之路传来的南亚文明,对唐代中国产生重大影响。在唐三彩及唐诗中,骏马、骆驼和胡人,成为具有代表性的唐代文化符号,这也是丝绸之路兴盛的具体体现。而玄奘西行则自觉承担了沟通往来、传播文化的使命。唐代文化对朝鲜、日本等国家的发展影响广而深,这些影响至今仍然不同程度地存在着。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(1)根据材料一,指出汉方派造张出西域目的。结合所学,分析此举与著名的“丝绸之路”之间的联系。

(2)根据材料二,结合所学,以佛教为例写出唐朝时期中外文化交流的具体史实。

试卷第2页,共2页

试卷第1页,共1页

参考答案

1-5.DCADB

6-10.CBCAD

11-15.DBDDC

16-20.DACCD

21-25.CCDDC

26.(1)促进了少数民族与汉族交融;少数民族逐渐主导局势,是西晋再次分裂的重要原因推动了南方的开发。

(2)宗室诸王争夺中央权力,演化为内战统一时间短暂

27.(1)原因:北方人口南迁,民族交融加深;中央加强对南方的经营;政治制度的变化和经济重心的南移;华夏文化向南方传播。

(2)①原因:唐朝经济发展,文化繁荣;对少数民族具有向心力;唐蕃和亲,文成公主入藏②影响:促进汉藏的友好关系和经济文化交流;减少民族纷争;促进祖国西南边疆的开发(促进藏族地区封建化进程)

28.(1)东汉察举制和魏晋九品中正制。人的德行、门第族望。

(2)进步性:科举制把读书、考试与做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断;扩大官吏人才来源;提高官员文化素质;科举取士,把选拔人才和任命官吏的权力,从世家大族的手里集中到中央政府,大大加强了中央集权。

(3)原因:八股取士束缚思想;民族危机加深;清末新政的推动;西学东渐;近代工业发展和近代学堂创办,科举考试难以适应近代实用人才培养和选拔的需要。

29.(1)目的:为配合对匈奴的战争(联络大月氏夹击匈奴)。联系:汉武帝派遣张骞两次出使西城,开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的政治、经济、文化联系。中国的丝织品沿着这条道路传向中亚,西亚、欧洲和北非,这条通道就是著名的“丝绸之路”。

(2)史实:高僧玄奘西行前往天竺取经,在天竺的佛教中心那烂陀寺钻研多年,又到许多国家周游讲学,成为公认的佛学大师。唐朝高僧鉴真六次东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法。日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,如日本的高僧空海回国时携带了许多佛经和诗文集。

答案第2页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进