《蜀道难》ppt

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

库车二中 何静

酒入豪肠,七分酿成了月光

余下的三分啸成剑气

绣口一吐就半个盛唐

——余光中

《怀李白》

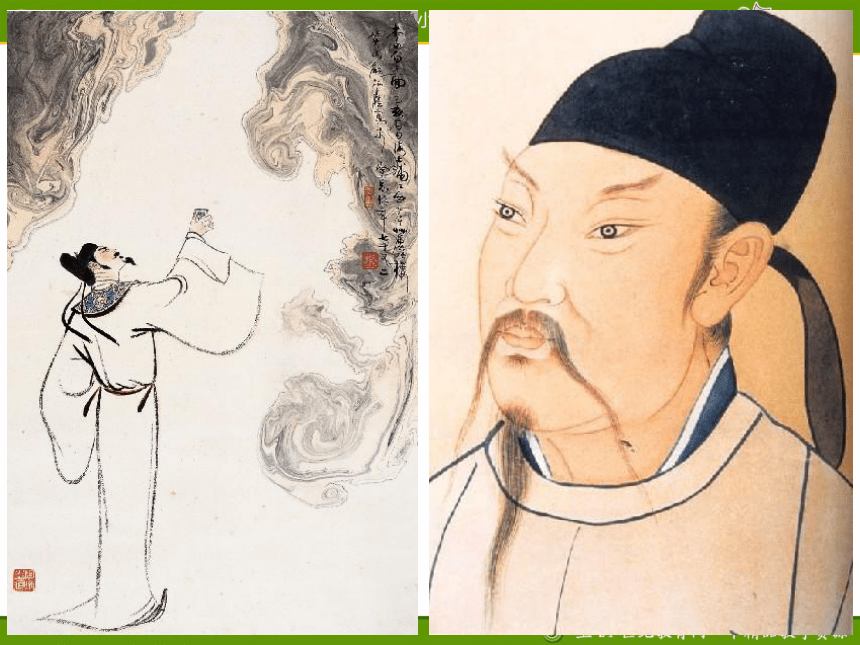

眸子炯然,哆如饿虎,

或时束带,风流酝籍 。

虽长不满七尺,而心雄万夫。

有仙风道骨,可与神游八极之表。

李白的样貌

五岁诵六甲,十岁观百家。

十五观奇书,十五好剑术,十五游神仙。

二十四岁,仗剑去国,辞亲远游。

四十二岁,天宝元年,被唐玄宗征聘到长 安,供奉翰林院,“仰天大笑出门去,我 辈岂是蓬蒿人”。

李白的简历

安史之乱后,投在李璘帐下,李璘被唐肃宗消灭后,李白被判永远流放,后遇赦不了了之。

唐肃宗宝应元年,死于安徽当涂。

李白的简历

秉烛唯须饮,

投竿也未迟。

如逢渭水猎,

犹可帝王师。

——赠钱征君少阳

李白的理想

蜀 道 难

李 白

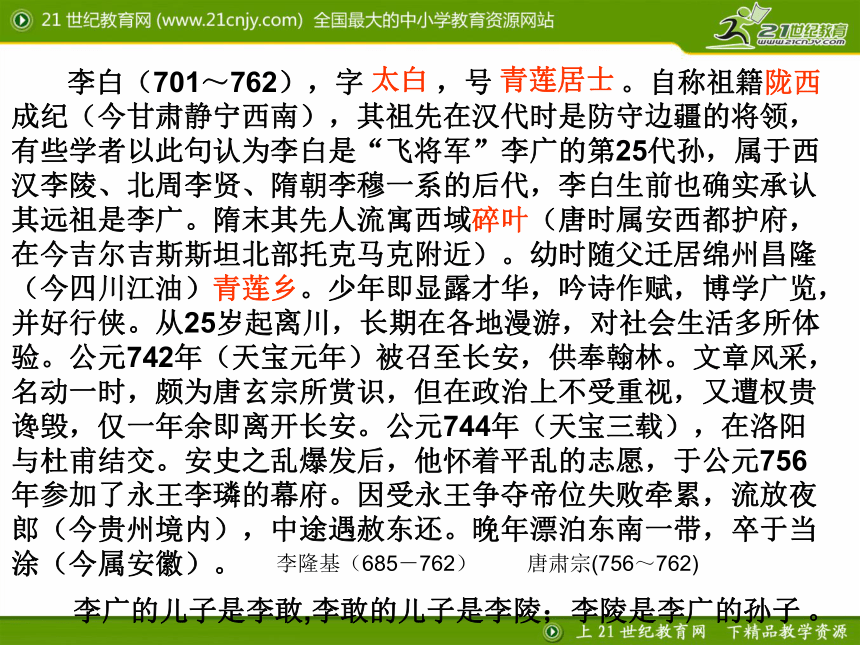

李白(701~762),字 ,号 。自称祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南),其祖先在汉代时是防守边疆的将领,有些学者以此句认为李白是“飞将军”李广的第25代孙,属于西汉李陵、北周李贤、隋朝李穆一系的后代,李白生前也确实承认其远祖是李广。隋末其先人流寓西域碎叶(唐时属安西都护府,在今吉尔吉斯斯坦北部托克马克附近)。幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲乡。少年即显露才华,吟诗作赋,博学广览,并好行侠。从25岁起离川,长期在各地漫游,对社会生活多所体验。公元742年(天宝元年)被召至长安,供奉翰林。文章风采,名动一时,颇为唐玄宗所赏识,但在政治上不受重视,又遭权贵谗毁,仅一年余即离开长安。公元744年(天宝三载),在洛阳与杜甫结交。安史之乱爆发后,他怀着平乱的志愿,于公元756年参加了永王李璘的幕府。因受永王争夺帝位失败牵累,流放夜郎(今贵州境内),中途遇赦东还。晚年漂泊东南一带,卒于当涂(今属安徽)。

太白

青莲居士

李广的儿子是李敢,李敢的儿子是李陵;李陵是李广的孙子 。

李隆基(685-762)

唐肃宗(756~762)

李白一生不以功名显露,却高自期许,以布衣之身来藐视权贵,肆无忌惮地嘲笑以政治权力为中心的等级秩序,批判腐败的政治现象,以大胆反抗的姿态,推进了盛唐文化中的英雄主义精神。在早期,主要表现为“不屈己、不干人”、“平交王侯”的平等要求。他有时也发出轻蔑权贵的豪语,但主要还是表现内心的高傲。

而随着对高层权力集团实际情况的了解,他进一步揭示了布衣和权贵的对立,并对因谄事帝王而窃据权位者的丑态极尽嘲讽之能事 。而在《梦游天姥吟留别》中,他发出了最响亮的呼声:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”这个艺术概括在李白诗歌中的意义,正如同杜甫的名句“朱门酒肉臭,路有冻死骨” 在杜诗中一样重要。

永不安于寂寞和孤独,以其纯真的情趣,感召着被庸俗的生活所淹没了的美好的人性,并因此而获得永久的魅力。

李白对大自然有着强烈的感受力,他善于把自己的个性融化到自然景物中去,使他笔下的山水丘壑也无不具有理想化的色彩。李白具有英风豪气,又追求单纯高洁的心境,这些不同的性格侧面也就形成了他的山水意境的两大类型:一类是在气势磅礴的高山大川中突出力的美、运动的美,在壮美的意境中抒发豪情壮思;另一类则着意追求光明澄澈之美,在秀丽的意境中表现纤尘不染的天真情怀。他用胸中之豪气赋予山水以崇高的美感,他对自然伟力的讴歌,也是对高瞻远瞩、奋斗不息的人生理想的礼赞,超凡的自然意象是和傲岸的英雄性格浑然一体的。

“黄河之水天上来,奔流到海不复回”

“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁 ”

“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城;天台一万八千丈,对此欲倒东南倾 ”

其诗以抒情为主,表现出蔑视权贵的傲岸精神,对人民疾苦表示同情,又善于描绘自然景色,表达对祖国山河的热爱。诗风雄奇豪放,想像丰富,语言流转自然,音律和谐多变。善于从民间文艺和神话传说中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂的色彩。有“ ”之称(贺知章),又号“ ”,李白是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。与杜甫并称“ ”。存世诗文千余篇,有《李太白集》30卷。代表作有《蜀道难》、《行路难》、《梦游天姥吟留别》、《将进酒》《望庐山瀑布》等诗篇。

“笔落惊风雨,诗成泣鬼神” ( )

“小李杜”: 。

诗仙

谪仙人

李杜

杜甫

李商隐与杜牧

李杜文章在,光焰万丈长

(韩愈)

李白诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异采、瑰丽动人的意境,这就是李白的浪漫主义诗作给人以豪迈奔放、飘逸若仙的原因所在。

关于“蜀道”

蜀道北起陕西汉中宁强县,南到四川成都,全长450公里,入川经广元、剑阁、梓潼、绵阳、德阳等地。沿线地势险要,山峦叠翠,风光峻丽,关隘众多,唐代李白有“蜀道难,难于上青天”的形容。

正 音

噫吁嚱

yī xū xī

石栈

zhàn

猿猱

náo

飞湍

tuān

扪参历井

mén shēn

巉岩

喧豗

砯崖

崔嵬

吮血

chán

huī

pīng

wéi

shǔn

感知情感

1.“噫吁唏……难于上青天。”

这两句统摄全诗,奠定了诗的咏叹基调,感情是豪放的,要读得很有声势。

2.“蚕丛及鱼凫……然后天梯石栈相钩连。”

这一层写蜀道来历,当用叙述调读。应当读得轻而平缓。

3.“上有六龙回日之高标……以手抚膺坐长叹。”

当用咏叹调诵读。“上有”二句从不同角度展示蜀道的概貌,要读得慢些,重音要落在“六龙回日”“冲波逆折”二语上。“黄鹤”二句,有徒唤奈何之情,“百步九折”“扪参历井”二语可重读,不宜快,至“仰胁息”作一顿,再读末句并作较长停顿。

4.“问君西游何时还……使人听此凋朱颜。”

借鸟声渲染旅途中悲凉凄清的氛围,读时要放低声调,至“愁空山”徐徐而上。然后用感叹的语调读主旨句,至“凋朱颜”略作一顿,以示意犹未尽。

5.“连峰去天不盈尺……胡为乎来哉!”要使听者感到惊心动魄。读后可作稍长停顿,

6.“蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟。”

这是全诗的结束语。主旨句第三次出现,要读得缓慢些,有深沉的慨叹意。“侧身西望”后稍作停顿,再用渐慢渐弱的声调读“长咨嗟”三字,若有余音,以发人深思。

噫吁戯:蜀方言。蜀人见物惊异,辄曰“噫吁嚱”。

日乘车,驾以六龙。羲和御之。日至此面而薄于虞渊,羲和至此而回六螭。

青泥岭,悬崖万仞,山多云雨,行者屡逢泥淖,故号青泥岭。

主要写开辟道路之艰难。诗人从蚕丛、鱼凫开国的古老传说落笔,追溯了蜀秦隔绝、不相交通的漫长历史,指出由于五位壮士付出了生命的代价,才在不见人迹的崇山峻岭中开辟出一条崎岖险峻的栈道。强调了蜀道的来之不易。

强调山势的高峻与道路之崎岖。先例举了六龙、黄鹤、猿猱这些善于飞腾攀登的鸟兽面对蜀道尚且无可奈何的情况,以映衬人要攀越蜀道谈何容易;又特地选择了秦地突出的高山青泥岭加以夸张描绘,显示蜀道之高耸入云,无法通行。

2、思考:文章开篇感叹,紧接着就讲述了蜀道的神奇来历,引用“五丁开山”的传说,这在文章中会起到什么作用呢?

2、神奇传说,富有浪漫色彩

地崩山摧壮士死,

然后天梯石栈相钩连。

1、人与自然的斗争以及劳动人民改造自然的勇气,体现人力的伟大

(2)上有六龙回日之高标,

下有冲波逆折之回川。

(3) 黄鹤之飞尚不得过,

猿猱欲度愁攀援。

(1) 西当太白有鸟道,

可以横绝峨眉巅。

侧面虚写 夸 张

正面实写 夸张

奇特想像 夸张

3、细读“上有六龙回日之高标 。。。坐长叹”几句,说说诗人用了哪些写法表现蜀道的雄奇险峻?

面点结合

天梯石栈相勾连

六龙回日之高标

子规:即杜鹃鸟,蜀地最多,鸣声悲哀,若云“不如归去”。《蜀记》曰:“昔有人姓杜名宇,王蜀,号曰望帝。宇死,俗说杜宇化为子规。子规,鸟名也。蜀人闻子规鸣,皆曰望帝也。” 他因亡国而死,死后化为子规鸟,每天夜里在山中悲鸣,好像哭泣一样。

描绘了悲鸟、古树、夜月、空山、枯松、绝壁、飞湍、瀑流等一系列景象,动静相衬,声形兼备,以渲染山中空旷可怖的环境和惨淡悲凉的气氛,慨叹友人何苦要冒此风险入蜀。

(二)细读第二段

1、找出本段的诗眼,并说说本段所写大意。

叹险可畏

景物凄清

山水险恶

主旨句二见

借景抒情

空寂哀愁

惊险奇绝

2、赏析:连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷

诗人先托出山势的高险,然后由静而动,写出水石激荡,山谷轰鸣的惊险场景,好像一串电影镜头:开始是山峦起伏,连峰接天的远景图画;接着平缓地推出枯松倒挂绝壁的特写;而后,跟踪而来的是一组快镜头:飞湍、瀑流、悬崖、转石,配合着万壑雷鸣的音响,飞快地从眼前闪过,惊险万状,目不暇接,从而造成一种势若排山倒海的强烈艺术效果。如

运用夸张:极言山峰之高,绝壁之险,渲染了惊险的气氛

(请你用一段散文化的语言来描绘这幅画面)

借景抒情:古木荒凉、

鸟声悲凄(悲鸟号古

木,子规啼夜月)使

人闻声失色,渲染了

旅愁和蜀道上空寂苍

凉的环境氛围,有力

地烘托了蜀道之难。

但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林 间。

又闻子规啼夜月,愁空山。

畏途巉岩不可攀

但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

晋代张载《剑阁铭》“惟蜀之门,作固作镇。是谓剑阁,壁立千仞。……一夫荷戟,万夫趑趄。”与课本中“一夫当关,万夫莫开”哪个你更喜欢?说说理由。

简洁明了,气贯如虹,灵动。

剑阁险要,位置重要

朝避猛虎,夕避长蛇,

磨牙吮血,杀人如麻。

夸张的手法,奇特的想像,

极写蜀地自然环境和社会环境的险恶。

不如早还家

言“险”申“戒”

突出剑阁的险要,易守难攻,历史上在此割据称王不乏其人。从而引出对政治形势的描写,化用张载的语句,劝人引以为戒,警惕战乱发生。揭露蜀中豺狼的“磨牙吮血,杀人如麻”,既写猛兽,又影射政治凶煞,一语双关。唐宝初年,太平景象的背后正潜伏着危机,作者这样写是要提醒人们注意世事、时局,表明国事的忧虑与关切。

第三部分,由剑阁地理形势之险要联想到当时社会形势之险恶,规劝友人不可久留蜀地,及早回归长安。第一层,突出剑阁关隘险要,第一层,以毒蛇猛兽杀人如麻暗喻当地军阀如凭险叛乱则将危害百姓,规劝友人早日离开险地。

以山川之险言蜀道之难,给人以回肠荡气之感,充分显示了诗人的浪漫气质和热爱祖国河山的感情。诗中诸多的画面此隐彼现,无论是山之高,水之急,河山之改观,林木之荒寂,连峰绝壁之险,皆有逼人之势,其气象之宏伟,其境界之阔大,确非他人可及。正如清代诗评家沈德潜所盛称:“笔势纵横,如虬飞蠖动,起雷霆于指顾之间。”

于公元742年至744年(天宝元载至天宝三载)身在长安时为送友人王炎入蜀而写的,目的是规劝王炎不要羁留蜀地,早日回归长安。避免遭到嫉妒小人不测之手。

体现了作者与王炎的深情厚谊。李白很重友情,于描绘蜀道之时,每每情不自禁地发出“问君西游何时还 ”“嗟尔远道之人胡为乎来哉!”侧身西望长咨嗟”一类感叹,对王炎此行深表担忧,并诚恳规劝王炎及早还家,表现出对友人的真切关心和一怀深情。

当时,唐朝社会表面上尚算安定繁荣,但骨子里却矛盾重重,不无危险。一方面,是“法令弛坏”,土地兼并严重,一方面,藩镇拥兵自重,朝廷难以控制。因此,尽管仍侧重于描写蜀道地势险要,但也于有意无意之间流露出他对国事危殆的忧虑,流露出了他对国家前途和命运的关心。后来发生的安史之乱,证明诗人的忧虑是有现实意义的。

蜀道之难,难于上青天

贯穿始终 一唱三叹

层层深入 首尾呼应

回环往复 绵连一体

· 开头一句,领起全文,为全文奠定雄放的咏叹基调。

· 中间一句,强调主旋律,把诗歌推向高峰。

· 结尾一句,照应题目、开头,给人强烈的感叹。

从历史故事、神话传说的角度极言蜀道之难。

引用五丁开山的传说,点染神话色彩,引人入胜。从开山时作出的重大牺牲的角度言开辟蜀道的艰难。

2. 从山势高危的角度写蜀道之难。

六龙回日 冲波逆折 黄鹤飞不过 猿猱愁攀援

3. 从行人的角度写蜀道之难。

青泥何盘盘 百步九折萦岩峦

4. 从环境的角度烘托蜀道之难。

使人闻声失色,渲染旅愁和蜀道上悲凉荒寂的环境气氛,有力地烘托蜀道之难。

5. 从风光奇险的角度写蜀道之难。

“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。”夸饰山峰之高,绝壁之险,渲染惊险的气氛。

6. 从现实的角度写蜀道之难。

剑阁 一夫当关,万夫莫开 所守 化为狼与豺

杀人如麻

想像离奇

运笔如神

运用夸张

飘逸、雄奇

浪漫色彩

五、从对文章的诗句分析,我们可以看出作者行文的一些特点,这些特点是什么?显示了作者的什么风格?

李白正是以变幻莫测的笔法,淋漓尽致地刻画了蜀道之难,艺术地展现了古老蜀道逶迤、峥嵘、高峻、崎岖的面貌,描绘出了一幅色彩绚丽的山水画卷。

库车二中 何静

酒入豪肠,七分酿成了月光

余下的三分啸成剑气

绣口一吐就半个盛唐

——余光中

《怀李白》

眸子炯然,哆如饿虎,

或时束带,风流酝籍 。

虽长不满七尺,而心雄万夫。

有仙风道骨,可与神游八极之表。

李白的样貌

五岁诵六甲,十岁观百家。

十五观奇书,十五好剑术,十五游神仙。

二十四岁,仗剑去国,辞亲远游。

四十二岁,天宝元年,被唐玄宗征聘到长 安,供奉翰林院,“仰天大笑出门去,我 辈岂是蓬蒿人”。

李白的简历

安史之乱后,投在李璘帐下,李璘被唐肃宗消灭后,李白被判永远流放,后遇赦不了了之。

唐肃宗宝应元年,死于安徽当涂。

李白的简历

秉烛唯须饮,

投竿也未迟。

如逢渭水猎,

犹可帝王师。

——赠钱征君少阳

李白的理想

蜀 道 难

李 白

李白(701~762),字 ,号 。自称祖籍陇西成纪(今甘肃静宁西南),其祖先在汉代时是防守边疆的将领,有些学者以此句认为李白是“飞将军”李广的第25代孙,属于西汉李陵、北周李贤、隋朝李穆一系的后代,李白生前也确实承认其远祖是李广。隋末其先人流寓西域碎叶(唐时属安西都护府,在今吉尔吉斯斯坦北部托克马克附近)。幼时随父迁居绵州昌隆(今四川江油)青莲乡。少年即显露才华,吟诗作赋,博学广览,并好行侠。从25岁起离川,长期在各地漫游,对社会生活多所体验。公元742年(天宝元年)被召至长安,供奉翰林。文章风采,名动一时,颇为唐玄宗所赏识,但在政治上不受重视,又遭权贵谗毁,仅一年余即离开长安。公元744年(天宝三载),在洛阳与杜甫结交。安史之乱爆发后,他怀着平乱的志愿,于公元756年参加了永王李璘的幕府。因受永王争夺帝位失败牵累,流放夜郎(今贵州境内),中途遇赦东还。晚年漂泊东南一带,卒于当涂(今属安徽)。

太白

青莲居士

李广的儿子是李敢,李敢的儿子是李陵;李陵是李广的孙子 。

李隆基(685-762)

唐肃宗(756~762)

李白一生不以功名显露,却高自期许,以布衣之身来藐视权贵,肆无忌惮地嘲笑以政治权力为中心的等级秩序,批判腐败的政治现象,以大胆反抗的姿态,推进了盛唐文化中的英雄主义精神。在早期,主要表现为“不屈己、不干人”、“平交王侯”的平等要求。他有时也发出轻蔑权贵的豪语,但主要还是表现内心的高傲。

而随着对高层权力集团实际情况的了解,他进一步揭示了布衣和权贵的对立,并对因谄事帝王而窃据权位者的丑态极尽嘲讽之能事 。而在《梦游天姥吟留别》中,他发出了最响亮的呼声:“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”这个艺术概括在李白诗歌中的意义,正如同杜甫的名句“朱门酒肉臭,路有冻死骨” 在杜诗中一样重要。

永不安于寂寞和孤独,以其纯真的情趣,感召着被庸俗的生活所淹没了的美好的人性,并因此而获得永久的魅力。

李白对大自然有着强烈的感受力,他善于把自己的个性融化到自然景物中去,使他笔下的山水丘壑也无不具有理想化的色彩。李白具有英风豪气,又追求单纯高洁的心境,这些不同的性格侧面也就形成了他的山水意境的两大类型:一类是在气势磅礴的高山大川中突出力的美、运动的美,在壮美的意境中抒发豪情壮思;另一类则着意追求光明澄澈之美,在秀丽的意境中表现纤尘不染的天真情怀。他用胸中之豪气赋予山水以崇高的美感,他对自然伟力的讴歌,也是对高瞻远瞩、奋斗不息的人生理想的礼赞,超凡的自然意象是和傲岸的英雄性格浑然一体的。

“黄河之水天上来,奔流到海不复回”

“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁 ”

“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城;天台一万八千丈,对此欲倒东南倾 ”

其诗以抒情为主,表现出蔑视权贵的傲岸精神,对人民疾苦表示同情,又善于描绘自然景色,表达对祖国山河的热爱。诗风雄奇豪放,想像丰富,语言流转自然,音律和谐多变。善于从民间文艺和神话传说中吸取营养和素材,构成其特有的瑰玮绚烂的色彩。有“ ”之称(贺知章),又号“ ”,李白是屈原之后最具个性特色、最伟大的浪漫主义诗人,达到盛唐诗歌艺术的巅峰。与杜甫并称“ ”。存世诗文千余篇,有《李太白集》30卷。代表作有《蜀道难》、《行路难》、《梦游天姥吟留别》、《将进酒》《望庐山瀑布》等诗篇。

“笔落惊风雨,诗成泣鬼神” ( )

“小李杜”: 。

诗仙

谪仙人

李杜

杜甫

李商隐与杜牧

李杜文章在,光焰万丈长

(韩愈)

李白诗中常将想象、夸张、比喻、拟人等手法综合运用,从而造成神奇异采、瑰丽动人的意境,这就是李白的浪漫主义诗作给人以豪迈奔放、飘逸若仙的原因所在。

关于“蜀道”

蜀道北起陕西汉中宁强县,南到四川成都,全长450公里,入川经广元、剑阁、梓潼、绵阳、德阳等地。沿线地势险要,山峦叠翠,风光峻丽,关隘众多,唐代李白有“蜀道难,难于上青天”的形容。

正 音

噫吁嚱

yī xū xī

石栈

zhàn

猿猱

náo

飞湍

tuān

扪参历井

mén shēn

巉岩

喧豗

砯崖

崔嵬

吮血

chán

huī

pīng

wéi

shǔn

感知情感

1.“噫吁唏……难于上青天。”

这两句统摄全诗,奠定了诗的咏叹基调,感情是豪放的,要读得很有声势。

2.“蚕丛及鱼凫……然后天梯石栈相钩连。”

这一层写蜀道来历,当用叙述调读。应当读得轻而平缓。

3.“上有六龙回日之高标……以手抚膺坐长叹。”

当用咏叹调诵读。“上有”二句从不同角度展示蜀道的概貌,要读得慢些,重音要落在“六龙回日”“冲波逆折”二语上。“黄鹤”二句,有徒唤奈何之情,“百步九折”“扪参历井”二语可重读,不宜快,至“仰胁息”作一顿,再读末句并作较长停顿。

4.“问君西游何时还……使人听此凋朱颜。”

借鸟声渲染旅途中悲凉凄清的氛围,读时要放低声调,至“愁空山”徐徐而上。然后用感叹的语调读主旨句,至“凋朱颜”略作一顿,以示意犹未尽。

5.“连峰去天不盈尺……胡为乎来哉!”要使听者感到惊心动魄。读后可作稍长停顿,

6.“蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟。”

这是全诗的结束语。主旨句第三次出现,要读得缓慢些,有深沉的慨叹意。“侧身西望”后稍作停顿,再用渐慢渐弱的声调读“长咨嗟”三字,若有余音,以发人深思。

噫吁戯:蜀方言。蜀人见物惊异,辄曰“噫吁嚱”。

日乘车,驾以六龙。羲和御之。日至此面而薄于虞渊,羲和至此而回六螭。

青泥岭,悬崖万仞,山多云雨,行者屡逢泥淖,故号青泥岭。

主要写开辟道路之艰难。诗人从蚕丛、鱼凫开国的古老传说落笔,追溯了蜀秦隔绝、不相交通的漫长历史,指出由于五位壮士付出了生命的代价,才在不见人迹的崇山峻岭中开辟出一条崎岖险峻的栈道。强调了蜀道的来之不易。

强调山势的高峻与道路之崎岖。先例举了六龙、黄鹤、猿猱这些善于飞腾攀登的鸟兽面对蜀道尚且无可奈何的情况,以映衬人要攀越蜀道谈何容易;又特地选择了秦地突出的高山青泥岭加以夸张描绘,显示蜀道之高耸入云,无法通行。

2、思考:文章开篇感叹,紧接着就讲述了蜀道的神奇来历,引用“五丁开山”的传说,这在文章中会起到什么作用呢?

2、神奇传说,富有浪漫色彩

地崩山摧壮士死,

然后天梯石栈相钩连。

1、人与自然的斗争以及劳动人民改造自然的勇气,体现人力的伟大

(2)上有六龙回日之高标,

下有冲波逆折之回川。

(3) 黄鹤之飞尚不得过,

猿猱欲度愁攀援。

(1) 西当太白有鸟道,

可以横绝峨眉巅。

侧面虚写 夸 张

正面实写 夸张

奇特想像 夸张

3、细读“上有六龙回日之高标 。。。坐长叹”几句,说说诗人用了哪些写法表现蜀道的雄奇险峻?

面点结合

天梯石栈相勾连

六龙回日之高标

子规:即杜鹃鸟,蜀地最多,鸣声悲哀,若云“不如归去”。《蜀记》曰:“昔有人姓杜名宇,王蜀,号曰望帝。宇死,俗说杜宇化为子规。子规,鸟名也。蜀人闻子规鸣,皆曰望帝也。” 他因亡国而死,死后化为子规鸟,每天夜里在山中悲鸣,好像哭泣一样。

描绘了悲鸟、古树、夜月、空山、枯松、绝壁、飞湍、瀑流等一系列景象,动静相衬,声形兼备,以渲染山中空旷可怖的环境和惨淡悲凉的气氛,慨叹友人何苦要冒此风险入蜀。

(二)细读第二段

1、找出本段的诗眼,并说说本段所写大意。

叹险可畏

景物凄清

山水险恶

主旨句二见

借景抒情

空寂哀愁

惊险奇绝

2、赏析:连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷

诗人先托出山势的高险,然后由静而动,写出水石激荡,山谷轰鸣的惊险场景,好像一串电影镜头:开始是山峦起伏,连峰接天的远景图画;接着平缓地推出枯松倒挂绝壁的特写;而后,跟踪而来的是一组快镜头:飞湍、瀑流、悬崖、转石,配合着万壑雷鸣的音响,飞快地从眼前闪过,惊险万状,目不暇接,从而造成一种势若排山倒海的强烈艺术效果。如

运用夸张:极言山峰之高,绝壁之险,渲染了惊险的气氛

(请你用一段散文化的语言来描绘这幅画面)

借景抒情:古木荒凉、

鸟声悲凄(悲鸟号古

木,子规啼夜月)使

人闻声失色,渲染了

旅愁和蜀道上空寂苍

凉的环境氛围,有力

地烘托了蜀道之难。

但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林 间。

又闻子规啼夜月,愁空山。

畏途巉岩不可攀

但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。

晋代张载《剑阁铭》“惟蜀之门,作固作镇。是谓剑阁,壁立千仞。……一夫荷戟,万夫趑趄。”与课本中“一夫当关,万夫莫开”哪个你更喜欢?说说理由。

简洁明了,气贯如虹,灵动。

剑阁险要,位置重要

朝避猛虎,夕避长蛇,

磨牙吮血,杀人如麻。

夸张的手法,奇特的想像,

极写蜀地自然环境和社会环境的险恶。

不如早还家

言“险”申“戒”

突出剑阁的险要,易守难攻,历史上在此割据称王不乏其人。从而引出对政治形势的描写,化用张载的语句,劝人引以为戒,警惕战乱发生。揭露蜀中豺狼的“磨牙吮血,杀人如麻”,既写猛兽,又影射政治凶煞,一语双关。唐宝初年,太平景象的背后正潜伏着危机,作者这样写是要提醒人们注意世事、时局,表明国事的忧虑与关切。

第三部分,由剑阁地理形势之险要联想到当时社会形势之险恶,规劝友人不可久留蜀地,及早回归长安。第一层,突出剑阁关隘险要,第一层,以毒蛇猛兽杀人如麻暗喻当地军阀如凭险叛乱则将危害百姓,规劝友人早日离开险地。

以山川之险言蜀道之难,给人以回肠荡气之感,充分显示了诗人的浪漫气质和热爱祖国河山的感情。诗中诸多的画面此隐彼现,无论是山之高,水之急,河山之改观,林木之荒寂,连峰绝壁之险,皆有逼人之势,其气象之宏伟,其境界之阔大,确非他人可及。正如清代诗评家沈德潜所盛称:“笔势纵横,如虬飞蠖动,起雷霆于指顾之间。”

于公元742年至744年(天宝元载至天宝三载)身在长安时为送友人王炎入蜀而写的,目的是规劝王炎不要羁留蜀地,早日回归长安。避免遭到嫉妒小人不测之手。

体现了作者与王炎的深情厚谊。李白很重友情,于描绘蜀道之时,每每情不自禁地发出“问君西游何时还 ”“嗟尔远道之人胡为乎来哉!”侧身西望长咨嗟”一类感叹,对王炎此行深表担忧,并诚恳规劝王炎及早还家,表现出对友人的真切关心和一怀深情。

当时,唐朝社会表面上尚算安定繁荣,但骨子里却矛盾重重,不无危险。一方面,是“法令弛坏”,土地兼并严重,一方面,藩镇拥兵自重,朝廷难以控制。因此,尽管仍侧重于描写蜀道地势险要,但也于有意无意之间流露出他对国事危殆的忧虑,流露出了他对国家前途和命运的关心。后来发生的安史之乱,证明诗人的忧虑是有现实意义的。

蜀道之难,难于上青天

贯穿始终 一唱三叹

层层深入 首尾呼应

回环往复 绵连一体

· 开头一句,领起全文,为全文奠定雄放的咏叹基调。

· 中间一句,强调主旋律,把诗歌推向高峰。

· 结尾一句,照应题目、开头,给人强烈的感叹。

从历史故事、神话传说的角度极言蜀道之难。

引用五丁开山的传说,点染神话色彩,引人入胜。从开山时作出的重大牺牲的角度言开辟蜀道的艰难。

2. 从山势高危的角度写蜀道之难。

六龙回日 冲波逆折 黄鹤飞不过 猿猱愁攀援

3. 从行人的角度写蜀道之难。

青泥何盘盘 百步九折萦岩峦

4. 从环境的角度烘托蜀道之难。

使人闻声失色,渲染旅愁和蜀道上悲凉荒寂的环境气氛,有力地烘托蜀道之难。

5. 从风光奇险的角度写蜀道之难。

“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。”夸饰山峰之高,绝壁之险,渲染惊险的气氛。

6. 从现实的角度写蜀道之难。

剑阁 一夫当关,万夫莫开 所守 化为狼与豺

杀人如麻

想像离奇

运笔如神

运用夸张

飘逸、雄奇

浪漫色彩

五、从对文章的诗句分析,我们可以看出作者行文的一些特点,这些特点是什么?显示了作者的什么风格?

李白正是以变幻莫测的笔法,淋漓尽致地刻画了蜀道之难,艺术地展现了古老蜀道逶迤、峥嵘、高峻、崎岖的面貌,描绘出了一幅色彩绚丽的山水画卷。