第2章 酸与碱质量评估卷单元测试(有答案)

文档属性

| 名称 | 第2章 酸与碱质量评估卷单元测试(有答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 406.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二单元

质量评估卷

考试时间:60分钟

满分:100分

题号

一

二

三

总分

评分

一、单选题

1.

(

2分

)

如图是我们常见的水果及其近似pH,其中酸性最强的是(

)

A. 西瓜pH=6.6

B. 葡萄pH=5.1

C. 猕猴桃pH=3.3

D. 桔子pH=3.6

2.

(

2分

)

不同品牌的洗手液pH一般不同,25°C时四种洗手液的pH如图所示。下列说法错误的是(

)

A. 洗手液a用蒸馏水稀释后pH减小 B. 洗手液b的酸性比a弱

C. 洗手液c能使石蕊试液变蓝色 D. 洗手液d和a混合液的pH可能等于7

3.

(

2分

)

下列物质的水溶液能使紫色石蕊试液变红的是(

)。

A.氢氧化钠

B.碳酸钠

C.生石灰

D.氯化氢

4.

(

2分

)

将a克烧碱溶液与b克硫酸铜溶液充分混合,反应所得的混合物经过滤得蓝色沉淀物和无色滤液。下列说法正确的是(

)。

A.滤液中可能含有硫酸铜

B.滤液的pH一定等于7

C.滤液的质量一定小于(a+b)克

D.滤液中含有的溶质只有一种

5.

(

2分

)

在下列物质的溶液中,分别滴加氢氧化钠溶液,能产生红褐色沉淀的是(

)。

A.CuCl2

B.BaCl2

C.MgCl2

D.FeCl3

6.

(

2分

)

常温下CuSO4溶液显酸性,向盛有一定量CuSO4溶液的烧杯中逐滴加入Ba(OH)2溶液至恰好完全反应,加入Ba(OH)2溶液的质量与有关量对应变化关系正确的是(

)

A. B. C. D.

7.

(

2分

)

硫酸是一种常见的酸。下列关于硫酸的说法中,正确的是(

)

A. 组成:硫酸溶液中有H+和SO42-两种微粒,且数目相同

B. 性质:能与碱、多种金属和CO2、SO3等非金属氧化物反应

C. 用途:可用于清除铁表面的氧化铁和生产化肥硫酸铵

D. 检验:滴入氯化钡溶液,产生白色沉淀,滴加稀硝酸沉淀不溶解

8.

(

2分

)

常温下某饱和的硝酸钾溶液,向该溶液中加入少量的浓硫酸(浓硫酸中的水可以忽略不计),对于溶液的变化情况下列叙述错误的是(

)

A. 溶液的总质量增加 B. 硝酸钾溶质的质量分数减少

C. 溶液的pH值将减小 D. 硝酸钾的溶解度先增加后保持不变

9.

(

2分

)

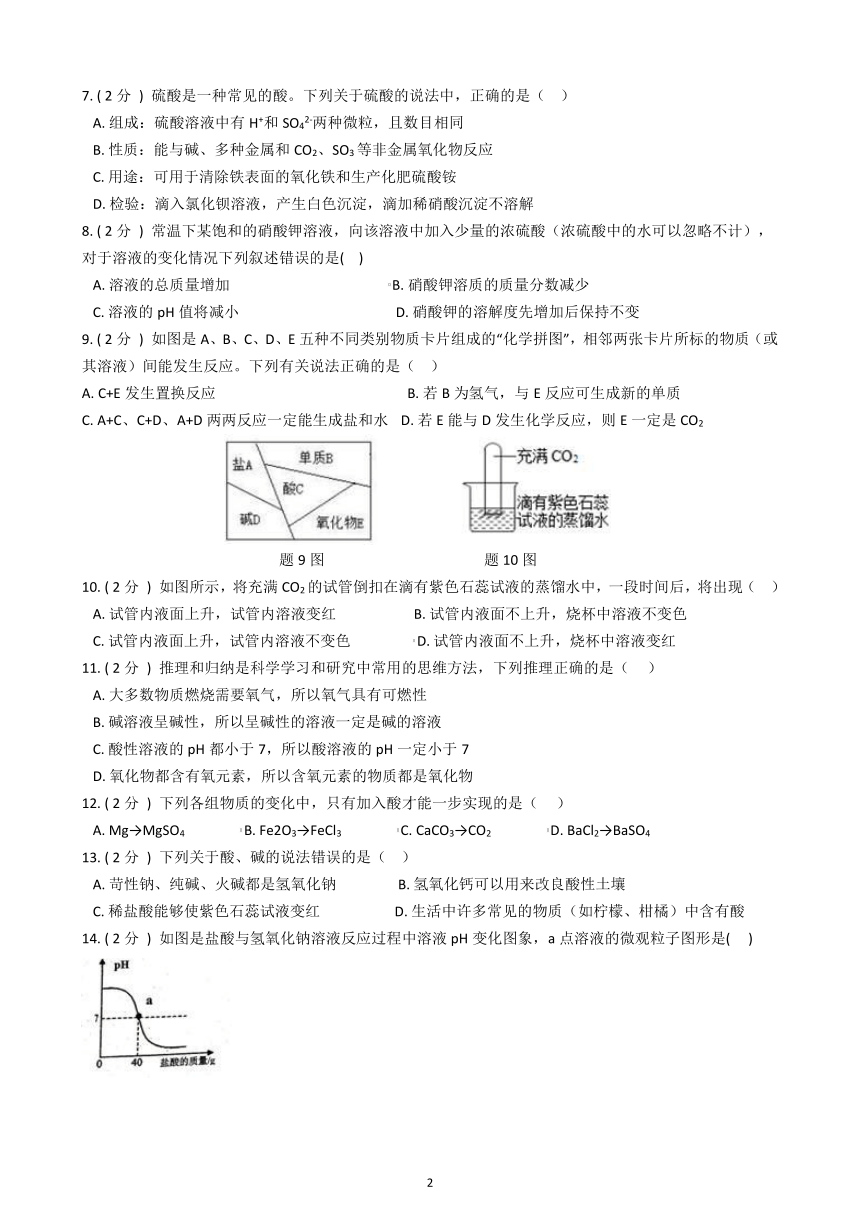

如图是A、B、C、D、E五种不同类别物质卡片组成的“化学拼图”,相邻两张卡片所标的物质(或其溶液)间能发生反应。下列有关说法正确的是(

)

A. C+E发生置换反应

B. 若B为氢气,与E反应可生成新的单质

C. A+C、C+D、A+D两两反应一定能生成盐和水 D. 若E能与D发生化学反应,则E一定是CO2

题9图

题10图

10.

(

2分

)

如图所示,将充满CO2的试管倒扣在滴有紫色石蕊试液的蒸馏水中,一段时间后,将出现(

)

A. 试管内液面上升,试管内溶液变红 B. 试管内液面不上升,烧杯中溶液不变色

C. 试管内液面上升,试管内溶液不变色 D. 试管内液面不上升,烧杯中溶液变红

11.

(

2分

)

推理和归纳是科学学习和研究中常用的思维方法,下列推理正确的是(

)

A. 大多数物质燃烧需要氧气,所以氧气具有可燃性

B. 碱溶液呈碱性,所以呈碱性的溶液一定是碱的溶液

C. 酸性溶液的pH都小于7,所以酸溶液的pH一定小于7

D. 氧化物都含有氧元素,所以含氧元素的物质都是氧化物

12.

(

2分

)

下列各组物质的变化中,只有加入酸才能一步实现的是(

)

A. Mg→MgSO4 B. Fe2O3→FeCl3 C. CaCO3→CO2 D. BaCl2→BaSO4

13.

(

2分

)

下列关于酸、碱的说法错误的是(

)

A. 苛性钠、纯碱、火碱都是氢氧化钠 B. 氢氧化钙可以用来改良酸性土壤

C. 稀盐酸能够使紫色石蕊试液变红 D. 生活中许多常见的物质(如柠檬、柑橘)中含有酸

14.

(

2分

)

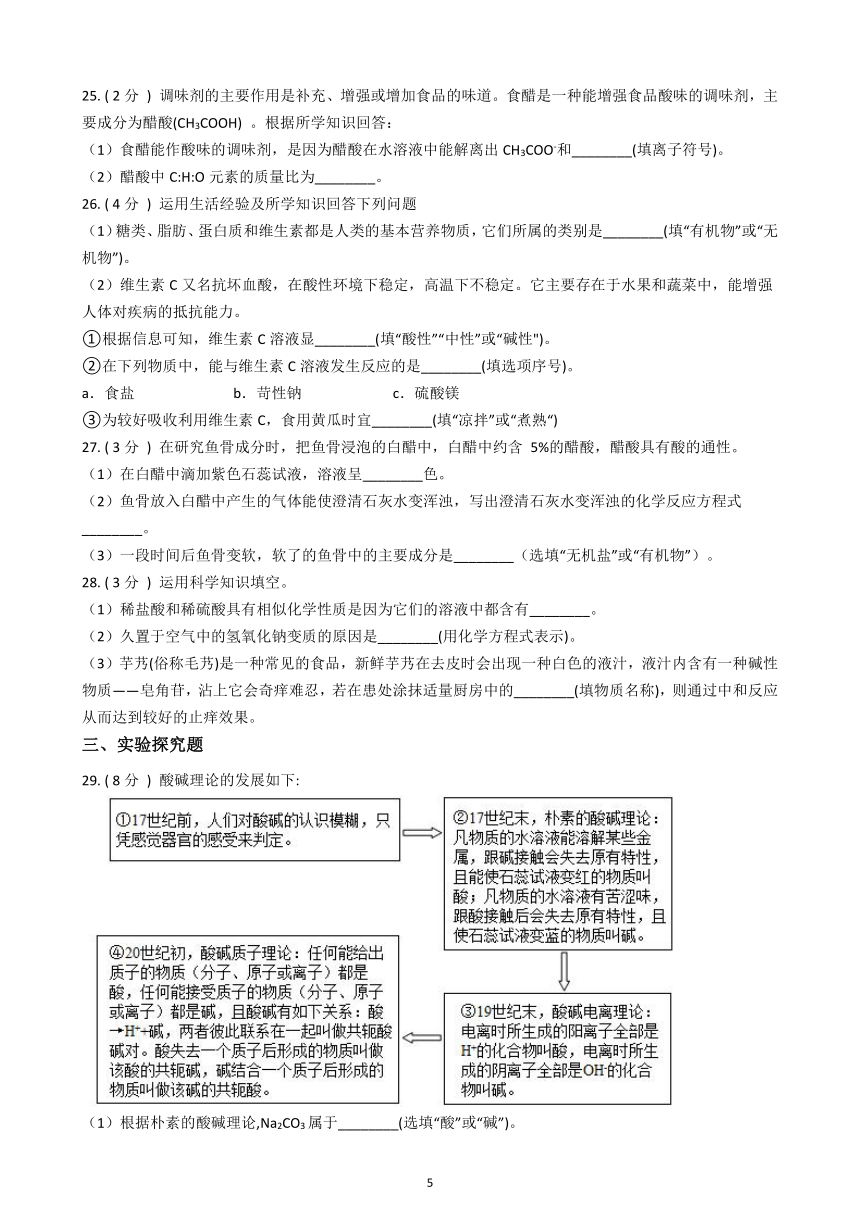

如图是盐酸与氢氧化钠溶液反应过程中溶液pH变化图象,a点溶液的微观粒子图形是(

)

A. B. C. D.

15.

(

2分

)

认真细致的观察和分析实验现象,有助于获得化学知识并学会科学探究的方法。以下分析你认为合理的是(

)

A. 在碳酸钠溶液中滴加酚酞试液变红色,可证明碳酸钠属于碱类

B. 某固体中加入稀盐酸产生气体,可证明该固体一定含有碳酸根离子

C. 氯化钠晶体不导电,说明氯化钠晶体中不存在离子

D. 浓盐酸具有挥发性,所以将浓盐酸放置于空气中浓度会减小

16.

(

2分

)

下列物质不能使金属生成金属氧化物的是(

)

A. 氧气 B. 浓硫酸 C. 稀硫酸 D. 硝酸

17.

(

2分

)

下列说法中正确的是(

)

A. 碱的组成中一定含有氢、氧两种元素 B. 金属都可以与盐酸反应生成盐和氢气

C. 铁与氧气反应一定生成四氧化三铁 D. 含有金属元素和氧元素的化合物一定是金属氧化物

18.

(

2分

)

在浓硫酸的运输过程中,能将浓硫酸盛放在铁制的容器中。其原因是(

)

A. 铁的化学性质稳定,不与硫酸反应 B. 铁与浓硫酸反应生成致密的氧化物

C. 铁与浓硫酸反应生成FeSO4保护层 D. 铁与浓硫酸反应生成Fe2(SO4)3保护层

19.

(

2分

)

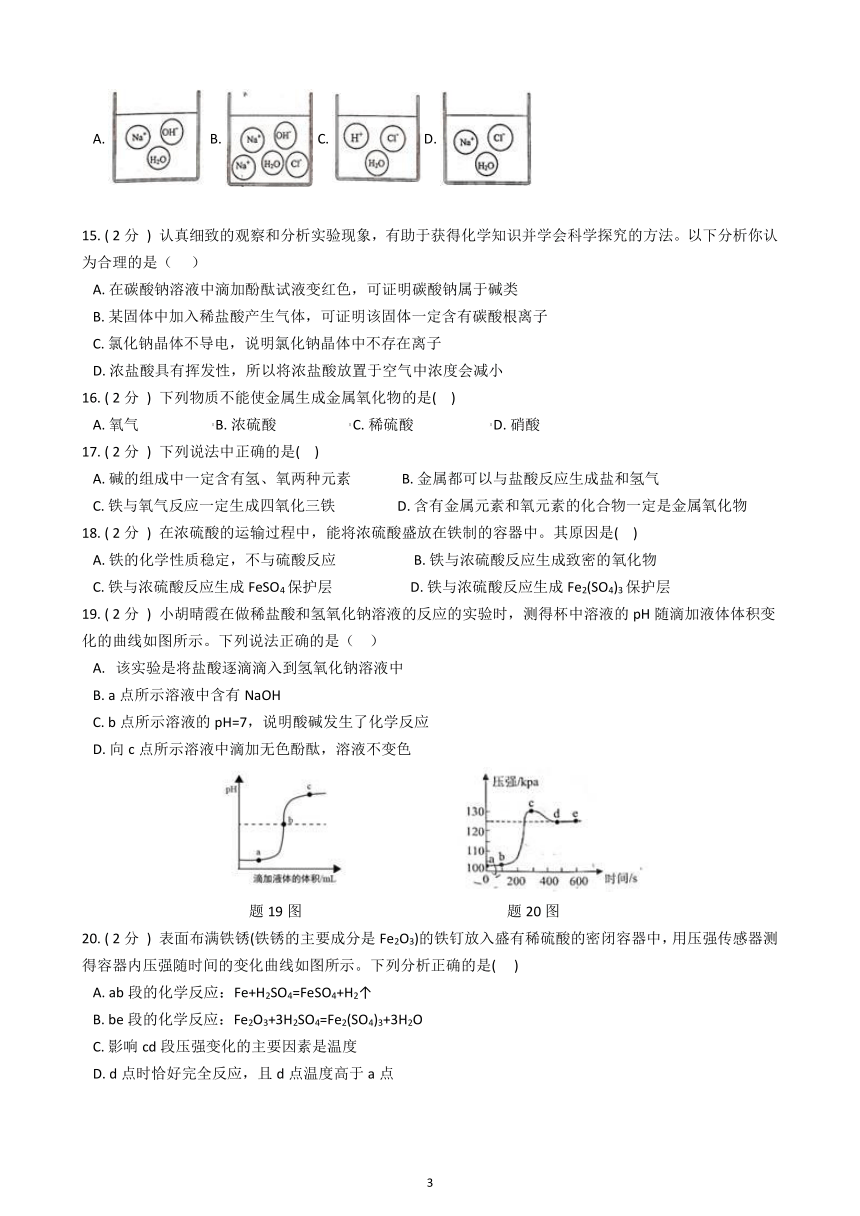

小胡晴霞在做稀盐酸和氢氧化钠溶液的反应的实验时,测得杯中溶液的pH随滴加液体体积变化的曲线如图所示。下列说法正确的是(

)

该实验是将盐酸逐滴滴入到氢氧化钠溶液中

B. a点所示溶液中含有NaOH

C. b点所示溶液的pH=7,说明酸碱发生了化学反应

D. 向c点所示溶液中滴加无色酚酞,溶液不变色

题19图

题20图

20.

(

2分

)

表面布满铁锈(铁锈的主要成分是Fe2O3)的铁钉放入盛有稀硫酸的密闭容器中,用压强传感器测得容器内压强随时间的变化曲线如图所示。下列分析正确的是(

)

A. ab段的化学反应:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑

B. be段的化学反应:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O

C. 影响cd段压强变化的主要因素是温度

D. d点时恰好完全反应,且d点温度高于a点

二、填空题

21.

(

5分

)

科学课堂上老师演示了如图所示的几个实验:

(1)图1中蜡烛熄灭的原因是________;

(2)图2实验中,________(填化学式)使紫色干花(用石蕊溶液浸泡过)变红;

(3)图3实验中,应观察到的实验现象是

(填序号)。

A.试管内液体上升

B.试管内液体变红

C.试管内澄清的石灰水变浑浊

22.

(

3分

)

物质结构决定性质,物质性质决定用途,反应本质决定变化现象。如图是小科构建的氢氧化钙部分知识网络,其中“一”表示相连物质能发生化学反应,X与图中所给物质的类别不同。请回答:

(1)酚酞试液在Ca(OH)2溶液中显红色,能使酚酞试液变红的离子是________

(2)列举熟石灰[Ca(OH)2]在工农业上的一种用途________;

(3)X溶液能与Ca(OH)2溶液反应并产生蓝色絮状沉淀,写出产生该实验现象的一个化学方程式________。

23.

(

4分

)

用毛笔蘸取溶质质量分数为5%的稀硫酸在竹片上画花,然后把竹片放在小火上烘干,再用水洗净,在竹片上就得到黑色或褐色的花样,一幅精美的竹片画就制成了。

(1)稀硫酸在烘干的过程中成为浓硫酸.使富含纤维素的竹片呈现黑色或褐色,这是利用了浓硫酸的________性,在这个过程中竹片发生了________变化。

(2)直接用浓硫酸在竹片上画花具有危险性,必须将浓硫酸进行稀释。在实验室把100克溶质质量分数为98%的浓硫酸稀释成5%的稀硫酸,需用量筒量取________毫升的蒸馏水,稀释时需要的仪器有烧杯和________。

24.

(

2分

)

科学兴趣小组同学分别用如图所示装置(夹持仪器已略去)做收集并检验二氧化碳性质的实验。请回答:

(1)连接A、B装置时,应将A装置中的e连接B装置中的________(填“a”或“c”)。

(2)实验步骤如下:

①在A装置的锥形瓶中加入大理石,向长颈漏斗中注入稀盐酸。

②打开a、c

,关闭b,向B中集气瓶内充入气体。

③关闭a、c,打开b,用冷毛巾捂住B中集气瓶,一段时间后,观察到B装置中烧杯内液面

________ (填

“上升”、“下降”或“不变”)。

25.

(

2分

)

调味剂的主要作用是补充、增强或增加食品的味道。食醋是一种能增强食品酸味的调味剂,主要成分为醋酸(CH3COOH)

。根据所学知识回答:

(1)食醋能作酸味的调味剂,是因为醋酸在水溶液中能解离出CH3COO-和________(填离子符号)。

(2)醋酸中C:H:O元素的质量比为________。

26.

(

4分

)

运用生活经验及所学知识回答下列问题

(1)糖类、脂肪、蛋白质和维生素都是人类的基本营养物质,它们所属的类别是________(填“有机物”或“无机物”)。

(2)维生素C又名抗坏血酸,在酸性环境下稳定,高温下不稳定。它主要存在于水果和蔬菜中,能增强人体对疾病的抵抗能力。

①根据信息可知,维生素C溶液显________(填“酸性”“中性”或“碱性")。

②在下列物质中,能与维生素C溶液发生反应的是________(填选项序号)。

a.食盐

b.苛性钠

c.硫酸镁

③为较好吸收利用维生素C,食用黄瓜时宜________(填“凉拌”或“煮熟“)

27.

(

3分

)

在研究鱼骨成分时,把鱼骨浸泡的白醋中,白醋中约含

5%的醋酸,醋酸具有酸的通性。

(1)在白醋中滴加紫色石蕊试液,溶液呈________色。

(2)鱼骨放入白醋中产生的气体能使澄清石灰水变浑浊,写出澄清石灰水变浑浊的化学反应方程式________。

(3)一段时间后鱼骨变软,软了的鱼骨中的主要成分是________(选填“无机盐”或“有机物”)。

28.

(

3分

)

运用科学知识填空。

(1)稀盐酸和稀硫酸具有相似化学性质是因为它们的溶液中都含有________。

(2)久置于空气中的氢氧化钠变质的原因是________(用化学方程式表示)。

(3)芋艿(俗称毛艿)是一种常见的食品,新鲜芋艿在去皮时会出现一种白色的液汁,液汁内含有一种碱性物质——皂角苷,沾上它会奇痒难忍,若在患处涂抹适量厨房中的________(填物质名称),则通过中和反应从而达到较好的止痒效果。

三、实验探究题

29.

(

8分

)

酸碱理论的发展如下:

(1)根据朴素的酸碱理论,Na2CO3属于________(选填“酸”或“碱”)。

(2)根据酸碱电离理论理解酸碱反应的实质是:

________。

(3)已知H2CO3→

+H+和

→CO32-+H+,由酸碱质子理论,H2CO3的共轭碱是

________ 。

(4)随着认知水平的不断提高,人们对酸碱理论的描述也在不断完善。下列对不同酸碱理论的分析合理的是 。

A.酸碱电离理论认为酸碱是两种不同的物质

B.酸碱电离理论认为氧元素是酸中必不可少的元素

C.酸碱质子理论认为酸和碱可以是分子,也可以是离子

D.酸碱质子理论扩大了酸和碱的范围,不再具有局限性

30.

(

6分

)

利用如下图所示实验装置(气密性良好),验证浓硫酸、浓盐酸的挥发性。其中甲、乙、丙

三个广口瓶中依次装有浓硫酸、浓氨水、浓盐酸。己知:2NH3+H2SO4

=

(NH4)2SO4

,

(NH4)2SO4为白色固体。

实验步骤

实验操作

实验现象

①

打开K1,关闭K2,缓慢拉注射器A活塞

甲中液面上方无明显现塁_

②

打开K2,关闭K1,缓慢拉注射器B活塞

丙中液面上方出现大量白烟

(1)丙中发生化合反应,生成大量白烟(NH4Cl)的化学方程式为________;

(2)该实验能够得出的结论是________;

(3)从微观角度解释甲中无白烟,而丙中出现白烟的原因是________;

四、解答题

31.

(

10分

)

取CaCl2和CaCO3的混合物15g于烧杯中,向其中滴加一定溶质质量分数的稀盐酸,滴加稀盐酸的质量与产生气体质量的关系如图所示(注:CaCl2与稀盐酸不能发生反应)。求:

(1)混合物中CaCO3的质量。

(2)稀盐酸中的溶质质量分数。

(3)恰好完全反应时,所得溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程,结果保留一位小数)

32.

(

10分

)

某次实验后,得到了一杯可能还含有少量盐酸的氯化铜废液,某同学想知道该废液中否还含有盐酸以及氯化铜的质量分数,他取了109.8g废液于烧杯中,然后向废液中逐滴加入一定溶质质量分数的氢氧化钠溶液,所加氢氧化钠溶液与生成沉淀的质量关系如图所示。试分析计算:

(1)该废液中是否还含有盐酸 ________

(2)该废液中氯化铜的质量分数为多少

(3)所用氢氧化钠溶液的溶质质量分数为多大

答案部分

一、单选题

1.

C

2.

A

3.

D

4.

C

5.

D

6.

B

7.

C

8.

D

9.

B

10.

A

11.

C

12.

B

13.

A

14.

D

15.

D

16.

C

17.

A

18.

B

19.

C

20.

C

二、填空题

21.

(1)瓶内氧气被耗尽

(2)H2CO3

(3)A,C

22.

(1)OH-

(2)中和酸性土壤(或中和酸性废液等)

(3)CuSO4+Ca(OH)2=Cu(OH)2↓+CaSO4

(X

是可溶性铜盐即可)

23.

(1)脱水;化学

(2)1860;玻璃棒

24.

(1)a

(2)下降

25.

(1)H+

(2)6:1:8

26.

(1)有机物

(2)酸性;b;凉拌

27.

(1)红

(2)Ca(OH)2+CO2=CaCO3

↓+H2O

(3)有机物

28.

(1)氢离子(或H+)

(2)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

(3)食醋

三、实验探究题

29.

(1)碱

(2)酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程(或H++OH-=H2O)

(3)

(4)A,C

30.

(1)NH3+HCl=NH4Cl

(2)浓硫酸没有挥发性而浓盐酸具有挥发性

(3)甲中硫酸分子没有运动到液面上方与氨分子接触,而丙中氯化氢分子运动到液面上方与氨分子接触反应生成氯化铵,故甲中无白烟,丙中出现白烟。

四、解答题

31.

(1)解:混合物中CaCO3的质量为

;

x=10g

(2)解:稀盐酸中的溶质质量分数为

×100%=7.3%

(3)解:恰好完全反应时,所得溶液中溶质的质量分数=

×100%≈14.6%

32.

(1)是(有)

(2)解:

设生成氯化铜的质量为x

CuCl2+2NaOH=

Cu(OH)2↓+2NaCl

135

98

x

9.8g

x=13.5g

CuCl2%=13.5g/109.8g=12.3%

(12%)

答:氯化铜的质量分数为

12.3%

(3)解:生成氢氧化钠的质量为

y

CuCl2+

2NaOH=

Cu(OH)2↓+2NaCl

80

98

y

9.8g

y=8g

答:氢氧化钠的质量分数为

16%

解析部分

一、单选题

1.

C

【解析】根据图片可知,猕猴桃的pH最小,则它的酸性最强,故C正确,而A、B、D错误。

2.

A

【解析】A.洗手液a的pH<7,呈酸性,用蒸馏水稀释后pH增大,故A错误符合题意;

B.洗手液b的pH值大于a,则它的酸性比a弱,故B正确不合题意;

C.洗手液c的PH>7,呈碱性,能使石蕊试液变蓝色,故C正确不合题意;

D.洗手液d的pH>7,呈碱性;a的pH<7,呈酸性,则二者混合液的pH可能等于7,故D正确不合题意。

3.

D

【解析】A、氢氧化钠溶液呈碱性能使石蕊变蓝,不符合题意;

B、碳酸钠溶液呈碱性能使石蕊变蓝,不符合题意;

C、生石灰遇水形成氢氧化钙,溶液呈碱性能使石蕊变蓝,不符合题意;

D、氯化氢溶于水形成盐酸,溶液呈酸性能使石蕊变红,符合题意;

4.

C

【解析】A、硫酸铜溶液呈蓝色,而反应后溶液呈无色,则一定不含硫酸铜,不符合题意;

B、硫酸铜完全反应,氢氧化钠可能恰好完全反应可能有剩余,所以滤液pH可能等于7可能大于7,不符合题意;

C、

因有沉淀生成,

滤液的质量一定小于(a+b)克

,符合题意;

D、

滤液中含有的溶质一定有硫酸钠,可能有氢氧化钠

,不符合题意;

5.

D

【解析】A、氯化铜与氢氧化钠反应产生蓝色沉淀,不符合题意;

B、氯化钡与氢氧化钠不能反应产生沉淀,不符合题意;

C、氯化镁与氢氧化钠反应产生氢氧化镁白色沉淀,不符合题意;

D、氯化铁与氢氧化钠反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀,符合题意;

6.

B

【解析】A、硫酸铜与氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜两种沉淀,所以沉淀从开始即产生,不符合题意;

B、硫酸铜与氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜两种沉淀,溶质质量随反应发生而减小,至恰好完全反应溶质质量减小到0,符合题意;

C、开始溶液呈酸性,pH小于7,然后加碱后增加,至等于7,氢氧化钡过量,再大于7,不符合题意;

D、加入氢氧化钡溶液中含有水,溶剂质量会一直增加,不符合题意;

7.

C

【解析】A.根据H2SO4可知,硫酸溶液中有H+和SO42-两种微粒的数目之比为2:1,故A错误;

B.硫酸能够与金属氧化物反应,不能与非金属氧化物反应,故B错误;

C.硫酸与氧化铁反应生成硫酸铁和水,可以除去铁锈;硫酸与氨水反应生成硫酸铵,故C正确;

D.白色沉淀可能是硫酸钡,也可能是氯化银,因此无法检验硫酸,故D错误。

8.

D

【解析】A、加入浓硫酸后,溶液总质量增加,不符合题意;

B、

硝酸钾质量不变,加入浓硫酸后溶液质量增加,硝酸钾溶质的质量分数减少

,不符合题意;

C、硝酸钾溶液呈中性,pH=7,加入浓硫酸后溶液pH会减小

,不符合题意;

D、

浓硫酸溶解放热,

硝酸钾的溶解度先随温度升高增加,再随温度下降减小

,符合题意;

9.

B

【解析】A.酸和金属氧化物反应,生成盐和水,为复分解反应,故A错误;

B.氢气和氧化铜反应,生成铜单质和水,故B正确;

C.盐和碱反应,生成新盐和新碱,肯定没有水生成,故C错误;

D.二氧化硫和氢氧化钠反应,生成亚硫酸钠和水,故D错误。

10.

A

【解析】二氧化碳溶于水反应,生成碳酸,可使紫色的石蕊试液变成红色;由于试管内气压减小,因此烧杯内的水进入试管,从而使试管内液面升高,故A正确,而B、C、D错误。

11.

C

【解析】A、

大多数物质燃烧需要氧气,所以氧气具有助燃性

,不符合题意;

B、

碱溶液呈碱性,但呈碱性的溶液不一定是碱的溶液,如碳酸钠溶液

,不符合题意;

C、

酸性溶液的pH都小于7,所以酸溶液的pH一定小于7

,符合题意;

D、

含氧元素的物质不都是氧化物,如高锰酸钾

,不符合题意;

12.

B

【解析】A.镁和硫酸铜反应,生成硫酸镁和铜单质,故A不合题意;

B.氧化铁只能与稀盐酸反应,才能一步生成氯化铁和水,故B符合题意;

C.碳酸钙高温分解,生成二氧化碳和氧化钙,故C不合题意;

D.氯化钡和硫酸钠反应,生成硫酸钡沉淀和氯化钠,故D不合题意。

13.

A

【解析】A、

纯碱是碳酸钠

,符合题意;

B、

氢氧化钙呈碱性,可以用来改良酸性土壤

,不符合题意;

C、

稀盐酸呈酸性,能够使紫色石蕊试液变红,不符合题意;

D、

生活中如柠檬、柑橘、醋等物质中含有酸,不符合题意;

14.

D

【解析】溶液的pH=7,说明氢氧化钠和稀盐酸恰好完全反应,溶液中既没有氢离子,也没有氢氧根离子,只有反应产物H2O、钠离子和氯离子,故D正确,而A、B、C错误。

15.

D

【解析】A、

在碳酸钠溶液中滴加酚酞试液变红色,可证明碳酸钠溶液呈碱性,但碳酸钠属于盐类

,不符合题意;

B、

某固体中加入稀盐酸产生气体,该固体可能含有碳酸根离子

也可能是金属,不符合题意;

C、

氯化钠晶体不导电,说明氯化钠晶体中不存在自由移动的离子

,不符合题意;

D、

浓盐酸具有挥发性,所以将浓盐酸放置于空气中浓度会因溶质质量减小而减小

,符合题意;

16.

C

【解析】A、氧气能与镁、铁、铜等金属反应生成金属氧化物,不符合题意;

B、浓硫酸能把铁、铝等金属氧化成氧化物,不符合题意;

C、稀硫酸能与活泼金属反应生成盐和氢气,不会将金属生成金属氧化物,符合题意;

D、硝酸能将铁、铝等氧化成氧化物,不符合题意;

17.

A

【解析】A、

碱中含有氢氧根,组成中一定含有氢、氧两种元素

,符合题意;

B、

在金属活动性顺序中,排在氢前的金属才能与盐酸反应,排在氢后面的金属不能与盐酸反应,不符合题意;

C、

铁与氧气常温反应生成氧化铁,加热或点燃条件下生成四氧化三铁

,不符合题意;

D、

含有金属元素和氧元素的化合物可能是金属氧化物

,也可能是盐,如碳酸钠等,不符合题意;

18.

B

【解析】铁与浓硫酸反应生成致密的氧化物,保护里面的铁不被腐蚀,所以在浓硫酸的运输过程中,能将浓硫酸盛放在铁制的容器中

。

19.

C

【解析】A.根据图像可知,溶液开始时的pH<7,呈酸性,因此将氢氧化钠滴加到盐酸中,故A错误;

B.a点时溶液的pH<7,此时呈酸性,肯定没有氢氧化钠,故B错误;

C.b点溶液的pH=7,说明酸碱中和发生了化学变化,故C正确;

D.C点时溶液的pH>7,呈碱性,滴加酚酞试液变成红色,故D错误。

20.

C

【解析】A.ab段的化学反应:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O

,故A错误;

B.be段的化学反应:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑

,故B错误;

C.影响cd段温度降低,压强减小,影响压强变化的主要因素是温度,故C正确;

D.d点时恰好完全反应,且d点温度等于a点,也就是室温,故D错误。

二、填空题

21.

(1)瓶内氧气被耗尽

(2)H2CO3

(3)A,C

【解析】(1)图1中蜡烛熄灭的原因是瓶内氧气被耗尽;

(2)图2实验中,H2CO3使紫色干花(用石蕊溶液浸泡过)变红;

(3)取下橡皮塞后,试管中的二氧化碳溶于水,从而使试管内气压减小,在外界大气压强的作用下,水槽里的水进入试管,使试管内液体上生,故A正确;

二氧化碳和石灰水中的氢氧化钙反应,生成碳酸钙沉淀和水,故C正确;

分析发现,试管内的液体不会变红,故B错误。

22.

(1)OH-

(2)中和酸性土壤(或中和酸性废液等)

(3)CuSO4+Ca(OH)2=Cu(OH)2↓+CaSO4

(X

是可溶性铜盐即可)

【解析】(1)

酚酞试液在Ca(OH)2溶液中显红色,

是氢氧化钙中的氢氧根离子使酚酞溶液变红;

(2)熟石灰可用于改良酸性土壤或中和酸性废液等;

(3)

X溶液能与Ca(OH)2溶液反应并产生蓝色絮状沉淀,

则X溶液为可溶性铜盐,如硫酸铜与氢氧化钙的反应,方程式为

CuSO4+Ca(OH)2=Cu(OH)2↓+CaSO4

;

23.

(1)脱水;化学

(2)1860;玻璃棒

【解析】(1)浓硫酸具有脱水性,可使富含纤维素的竹片炭化,因该过程有新物质生成,属于化学变化;

(2)

把100克溶质质量分数为98%的浓硫酸稀释成5%的稀硫酸,所得5%的稀硫酸质量为100g×98%÷5%=1960g,则需水的质量为1960g-100g=1860g,需用量筒量取1860毫升的水,稀释时面用烧杯和玻璃棒。

24.

(1)a

(2)下降

【解析】(1)要收集并验证二氧化碳性质,A装置中e制取气体,利用向上排空气法收集,所以应连接B装置的a导管;

(2)

关闭a、c,打开b,用冷毛巾捂住B中集气瓶,二氧化碳会进入烧杯中与氢氧化钠反应,使得集气瓶内压强减小,一段时间后,观察到B装置中烧杯内液体会进入集气瓶中,液面下降;

25.

(1)H+

(2)6:1:8

【解析】(1)食醋能作酸味的调味剂,是因为醋酸在水溶液中能解离出CH3COO-和H+;

(2)根据化学式

CH3COOH

可知,醋酸中C:H:O的质量之比:(12×2):(1×4):(16×2)=6:1:8。

26.

(1)有机物

(2)酸性;b;凉拌

【解析】(1)糖类、脂肪、蛋白质和维生素都是属于含有碳氢化合物及其衍生物的物质,属于有机物,大米、面粉主要组成为淀粉,淀粉分解后形成糖类,因此含有营养成分是糖类。

(2)①维生素C又名抗坏血酸,在酸性环境下稳定,高温下不稳定,说明维生素C溶液显酸性。

②维生素C溶液显酸性,可与碱性物质反应,食盐与硫酸镁为中性物质,只有苛性钠为碱性物质,因此与苛性钠反应。

③高温下维生素C不稳定,不能被完全吸收,凉拌可以更好保护维生素C,故食用黄瓜时宜凉拌。

27.

(1)红

(2)Ca(OH)2+CO2=CaCO3

↓+H2O

(3)有机物

【解析】(1)白醋呈酸性,滴加紫色石蕊试液,溶液呈红色;

(2)鱼骨和白醋反应产生气体为二氧化碳,与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,方程式为

Ca(OH)2+CO2=CaCO3

↓+H2O

;

(3)鱼骨和醋酸反应生成物为有机物。

28.

(1)氢离子(或H+)

(2)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

(3)食醋

【解析】(1)稀盐酸和稀硫酸具有相似化学性质是因为它们的溶液中都含有氢离子(或H+)。

(2)久置于空气中的氢氧化钠变质的原因是氢氧化钠与空气中的二氧化碳反应,生成碳酸钠和水,反应的方程式为:

CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

;

(3)芋艿(俗称毛艿)是一种常见的食品,新鲜芋艿在去皮时会出现一种白色的液汁,液汁内含有一种碱性物质——皂角苷,沾上它会奇痒难忍,若在患处涂抹适量厨房中的食醋,则通过中和反应从而达到较好的止痒效果。

三、实验探究题

29.

(1)碱

(2)酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程(或H++OH-=H2O)

(3)

(4)A,C

【解析】(1)

根据朴素的酸碱理论,Na2CO3属于碱;

(2)按酸碱电离理论可知,酸碱反应的实质是酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程;

(3)

由酸碱质子理论,H2CO3的共轭碱是;

(4)

酸碱电离理论认为酸碱是两种不同的物质,A正确;酸碱电离理论认为氢元素是酸中必不可少的元素,B错误;

酸碱质子理论认为酸和碱可以是分子,也可以是离子,C正确;

酸碱质子理论没有扩大酸和碱的范围,,D错误;

30.

(1)NH3+HCl=NH4Cl

(2)浓硫酸没有挥发性而浓盐酸具有挥发性

(3)甲中硫酸分子没有运动到液面上方与氨分子接触,而丙中氯化氢分子运动到液面上方与氨分子接触反应生成氯化铵,故甲中无白烟,丙中出现白烟。

【解析】(1)丙中氨气与氯化氢反应生成了氯化铵,化学方程式为:NH3+HCl=NH4Cl;

(2)该实验能够得出的结论:①浓硫酸没有挥发性而浓盐酸具有挥发性;

②从微观角度解释甲中无白烟,而丙中出现白烟的原因是

;

甲中硫酸分子没有运动到液面上方与氨分子接触,而丙中氯化氢分子运动到液面上方与氨分子接触反应生成氯化铵,故甲中无白烟,丙中出现白烟。

四、解答题

31.

(1)解:混合物中CaCO3的质量为

;

x=10g

(2)解:稀盐酸中的溶质质量分数为

×100%=7.3%

(3)解:恰好完全反应时,所得溶液中溶质的质量分数=

×100%≈14.6%

【解析】(1)根据图像确定生成二氧化碳的质量,写出碳酸钙与稀盐酸反应的方程式,利用比例关系计算出参加反应的碳酸钙的质量即可;

(2)根据乙图确定消耗稀盐酸的质量,根据碳酸钙与稀盐酸反应的方程式计算出参加反应的HCl的质量,最后根据计算出稀盐酸的溶质质量分数即可。

(3)根据反应的化学方程式计算出生成氯化钙的质量,用混合物质量减去碳酸钙质量得到原来氯化钙的质量,将前后两个氯化钙的质量相加得到溶质质量。根据混合物质量+稀盐酸质量-二氧化碳质量得到溶液质量,最后根据计算即可。

32.

(1)是(有)

(2)解:

设生成氯化铜的质量为x

CuCl2+2NaOH=

Cu(OH)2↓+2NaCl

135

98

x

9.8g

x=13.5g

CuCl2%=13.5g/109.8g=12.3%

(12%)

答:氯化铜的质量分数为

12.3%

(3)解:生成氢氧化钠的质量为

y

CuCl2+

2NaOH=

Cu(OH)2↓+2NaCl

80

98

y

9.8g

y=8g

答:氢氧化钠的质量分数为

16%

【解析】(1)根据图像可知,加入氢氧化钠后并没有马上生成氢氧化铜沉淀,这应该是氢氧化钠先与稀盐酸反应,生成氯化钠和水,再与氯化铜反应,生成氢氧化铜沉淀和氯化钠;

(2)根据图像确定生成沉淀的质量,然后写出氯化铜和氢氧化钠的反应方程式,利用质量之间的比例关系计算出参加反应的氯化铜的质量,最后根据计算氯化铜的质量分数。

(3)根据图像可知,与氯化铜反应的氢氧化钠的溶液质量为:100g-50g=50g,写出氯化铜和氢氧化钠反应的方程式,利用质量之间的比例关系计算出参加反应的氢氧化钠溶质的质量,最后根据计算出氢氧化钠溶液的质量分数。

质量评估卷

考试时间:60分钟

满分:100分

题号

一

二

三

总分

评分

一、单选题

1.

(

2分

)

如图是我们常见的水果及其近似pH,其中酸性最强的是(

)

A. 西瓜pH=6.6

B. 葡萄pH=5.1

C. 猕猴桃pH=3.3

D. 桔子pH=3.6

2.

(

2分

)

不同品牌的洗手液pH一般不同,25°C时四种洗手液的pH如图所示。下列说法错误的是(

)

A. 洗手液a用蒸馏水稀释后pH减小 B. 洗手液b的酸性比a弱

C. 洗手液c能使石蕊试液变蓝色 D. 洗手液d和a混合液的pH可能等于7

3.

(

2分

)

下列物质的水溶液能使紫色石蕊试液变红的是(

)。

A.氢氧化钠

B.碳酸钠

C.生石灰

D.氯化氢

4.

(

2分

)

将a克烧碱溶液与b克硫酸铜溶液充分混合,反应所得的混合物经过滤得蓝色沉淀物和无色滤液。下列说法正确的是(

)。

A.滤液中可能含有硫酸铜

B.滤液的pH一定等于7

C.滤液的质量一定小于(a+b)克

D.滤液中含有的溶质只有一种

5.

(

2分

)

在下列物质的溶液中,分别滴加氢氧化钠溶液,能产生红褐色沉淀的是(

)。

A.CuCl2

B.BaCl2

C.MgCl2

D.FeCl3

6.

(

2分

)

常温下CuSO4溶液显酸性,向盛有一定量CuSO4溶液的烧杯中逐滴加入Ba(OH)2溶液至恰好完全反应,加入Ba(OH)2溶液的质量与有关量对应变化关系正确的是(

)

A. B. C. D.

7.

(

2分

)

硫酸是一种常见的酸。下列关于硫酸的说法中,正确的是(

)

A. 组成:硫酸溶液中有H+和SO42-两种微粒,且数目相同

B. 性质:能与碱、多种金属和CO2、SO3等非金属氧化物反应

C. 用途:可用于清除铁表面的氧化铁和生产化肥硫酸铵

D. 检验:滴入氯化钡溶液,产生白色沉淀,滴加稀硝酸沉淀不溶解

8.

(

2分

)

常温下某饱和的硝酸钾溶液,向该溶液中加入少量的浓硫酸(浓硫酸中的水可以忽略不计),对于溶液的变化情况下列叙述错误的是(

)

A. 溶液的总质量增加 B. 硝酸钾溶质的质量分数减少

C. 溶液的pH值将减小 D. 硝酸钾的溶解度先增加后保持不变

9.

(

2分

)

如图是A、B、C、D、E五种不同类别物质卡片组成的“化学拼图”,相邻两张卡片所标的物质(或其溶液)间能发生反应。下列有关说法正确的是(

)

A. C+E发生置换反应

B. 若B为氢气,与E反应可生成新的单质

C. A+C、C+D、A+D两两反应一定能生成盐和水 D. 若E能与D发生化学反应,则E一定是CO2

题9图

题10图

10.

(

2分

)

如图所示,将充满CO2的试管倒扣在滴有紫色石蕊试液的蒸馏水中,一段时间后,将出现(

)

A. 试管内液面上升,试管内溶液变红 B. 试管内液面不上升,烧杯中溶液不变色

C. 试管内液面上升,试管内溶液不变色 D. 试管内液面不上升,烧杯中溶液变红

11.

(

2分

)

推理和归纳是科学学习和研究中常用的思维方法,下列推理正确的是(

)

A. 大多数物质燃烧需要氧气,所以氧气具有可燃性

B. 碱溶液呈碱性,所以呈碱性的溶液一定是碱的溶液

C. 酸性溶液的pH都小于7,所以酸溶液的pH一定小于7

D. 氧化物都含有氧元素,所以含氧元素的物质都是氧化物

12.

(

2分

)

下列各组物质的变化中,只有加入酸才能一步实现的是(

)

A. Mg→MgSO4 B. Fe2O3→FeCl3 C. CaCO3→CO2 D. BaCl2→BaSO4

13.

(

2分

)

下列关于酸、碱的说法错误的是(

)

A. 苛性钠、纯碱、火碱都是氢氧化钠 B. 氢氧化钙可以用来改良酸性土壤

C. 稀盐酸能够使紫色石蕊试液变红 D. 生活中许多常见的物质(如柠檬、柑橘)中含有酸

14.

(

2分

)

如图是盐酸与氢氧化钠溶液反应过程中溶液pH变化图象,a点溶液的微观粒子图形是(

)

A. B. C. D.

15.

(

2分

)

认真细致的观察和分析实验现象,有助于获得化学知识并学会科学探究的方法。以下分析你认为合理的是(

)

A. 在碳酸钠溶液中滴加酚酞试液变红色,可证明碳酸钠属于碱类

B. 某固体中加入稀盐酸产生气体,可证明该固体一定含有碳酸根离子

C. 氯化钠晶体不导电,说明氯化钠晶体中不存在离子

D. 浓盐酸具有挥发性,所以将浓盐酸放置于空气中浓度会减小

16.

(

2分

)

下列物质不能使金属生成金属氧化物的是(

)

A. 氧气 B. 浓硫酸 C. 稀硫酸 D. 硝酸

17.

(

2分

)

下列说法中正确的是(

)

A. 碱的组成中一定含有氢、氧两种元素 B. 金属都可以与盐酸反应生成盐和氢气

C. 铁与氧气反应一定生成四氧化三铁 D. 含有金属元素和氧元素的化合物一定是金属氧化物

18.

(

2分

)

在浓硫酸的运输过程中,能将浓硫酸盛放在铁制的容器中。其原因是(

)

A. 铁的化学性质稳定,不与硫酸反应 B. 铁与浓硫酸反应生成致密的氧化物

C. 铁与浓硫酸反应生成FeSO4保护层 D. 铁与浓硫酸反应生成Fe2(SO4)3保护层

19.

(

2分

)

小胡晴霞在做稀盐酸和氢氧化钠溶液的反应的实验时,测得杯中溶液的pH随滴加液体体积变化的曲线如图所示。下列说法正确的是(

)

该实验是将盐酸逐滴滴入到氢氧化钠溶液中

B. a点所示溶液中含有NaOH

C. b点所示溶液的pH=7,说明酸碱发生了化学反应

D. 向c点所示溶液中滴加无色酚酞,溶液不变色

题19图

题20图

20.

(

2分

)

表面布满铁锈(铁锈的主要成分是Fe2O3)的铁钉放入盛有稀硫酸的密闭容器中,用压强传感器测得容器内压强随时间的变化曲线如图所示。下列分析正确的是(

)

A. ab段的化学反应:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑

B. be段的化学反应:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O

C. 影响cd段压强变化的主要因素是温度

D. d点时恰好完全反应,且d点温度高于a点

二、填空题

21.

(

5分

)

科学课堂上老师演示了如图所示的几个实验:

(1)图1中蜡烛熄灭的原因是________;

(2)图2实验中,________(填化学式)使紫色干花(用石蕊溶液浸泡过)变红;

(3)图3实验中,应观察到的实验现象是

(填序号)。

A.试管内液体上升

B.试管内液体变红

C.试管内澄清的石灰水变浑浊

22.

(

3分

)

物质结构决定性质,物质性质决定用途,反应本质决定变化现象。如图是小科构建的氢氧化钙部分知识网络,其中“一”表示相连物质能发生化学反应,X与图中所给物质的类别不同。请回答:

(1)酚酞试液在Ca(OH)2溶液中显红色,能使酚酞试液变红的离子是________

(2)列举熟石灰[Ca(OH)2]在工农业上的一种用途________;

(3)X溶液能与Ca(OH)2溶液反应并产生蓝色絮状沉淀,写出产生该实验现象的一个化学方程式________。

23.

(

4分

)

用毛笔蘸取溶质质量分数为5%的稀硫酸在竹片上画花,然后把竹片放在小火上烘干,再用水洗净,在竹片上就得到黑色或褐色的花样,一幅精美的竹片画就制成了。

(1)稀硫酸在烘干的过程中成为浓硫酸.使富含纤维素的竹片呈现黑色或褐色,这是利用了浓硫酸的________性,在这个过程中竹片发生了________变化。

(2)直接用浓硫酸在竹片上画花具有危险性,必须将浓硫酸进行稀释。在实验室把100克溶质质量分数为98%的浓硫酸稀释成5%的稀硫酸,需用量筒量取________毫升的蒸馏水,稀释时需要的仪器有烧杯和________。

24.

(

2分

)

科学兴趣小组同学分别用如图所示装置(夹持仪器已略去)做收集并检验二氧化碳性质的实验。请回答:

(1)连接A、B装置时,应将A装置中的e连接B装置中的________(填“a”或“c”)。

(2)实验步骤如下:

①在A装置的锥形瓶中加入大理石,向长颈漏斗中注入稀盐酸。

②打开a、c

,关闭b,向B中集气瓶内充入气体。

③关闭a、c,打开b,用冷毛巾捂住B中集气瓶,一段时间后,观察到B装置中烧杯内液面

________ (填

“上升”、“下降”或“不变”)。

25.

(

2分

)

调味剂的主要作用是补充、增强或增加食品的味道。食醋是一种能增强食品酸味的调味剂,主要成分为醋酸(CH3COOH)

。根据所学知识回答:

(1)食醋能作酸味的调味剂,是因为醋酸在水溶液中能解离出CH3COO-和________(填离子符号)。

(2)醋酸中C:H:O元素的质量比为________。

26.

(

4分

)

运用生活经验及所学知识回答下列问题

(1)糖类、脂肪、蛋白质和维生素都是人类的基本营养物质,它们所属的类别是________(填“有机物”或“无机物”)。

(2)维生素C又名抗坏血酸,在酸性环境下稳定,高温下不稳定。它主要存在于水果和蔬菜中,能增强人体对疾病的抵抗能力。

①根据信息可知,维生素C溶液显________(填“酸性”“中性”或“碱性")。

②在下列物质中,能与维生素C溶液发生反应的是________(填选项序号)。

a.食盐

b.苛性钠

c.硫酸镁

③为较好吸收利用维生素C,食用黄瓜时宜________(填“凉拌”或“煮熟“)

27.

(

3分

)

在研究鱼骨成分时,把鱼骨浸泡的白醋中,白醋中约含

5%的醋酸,醋酸具有酸的通性。

(1)在白醋中滴加紫色石蕊试液,溶液呈________色。

(2)鱼骨放入白醋中产生的气体能使澄清石灰水变浑浊,写出澄清石灰水变浑浊的化学反应方程式________。

(3)一段时间后鱼骨变软,软了的鱼骨中的主要成分是________(选填“无机盐”或“有机物”)。

28.

(

3分

)

运用科学知识填空。

(1)稀盐酸和稀硫酸具有相似化学性质是因为它们的溶液中都含有________。

(2)久置于空气中的氢氧化钠变质的原因是________(用化学方程式表示)。

(3)芋艿(俗称毛艿)是一种常见的食品,新鲜芋艿在去皮时会出现一种白色的液汁,液汁内含有一种碱性物质——皂角苷,沾上它会奇痒难忍,若在患处涂抹适量厨房中的________(填物质名称),则通过中和反应从而达到较好的止痒效果。

三、实验探究题

29.

(

8分

)

酸碱理论的发展如下:

(1)根据朴素的酸碱理论,Na2CO3属于________(选填“酸”或“碱”)。

(2)根据酸碱电离理论理解酸碱反应的实质是:

________。

(3)已知H2CO3→

+H+和

→CO32-+H+,由酸碱质子理论,H2CO3的共轭碱是

________ 。

(4)随着认知水平的不断提高,人们对酸碱理论的描述也在不断完善。下列对不同酸碱理论的分析合理的是 。

A.酸碱电离理论认为酸碱是两种不同的物质

B.酸碱电离理论认为氧元素是酸中必不可少的元素

C.酸碱质子理论认为酸和碱可以是分子,也可以是离子

D.酸碱质子理论扩大了酸和碱的范围,不再具有局限性

30.

(

6分

)

利用如下图所示实验装置(气密性良好),验证浓硫酸、浓盐酸的挥发性。其中甲、乙、丙

三个广口瓶中依次装有浓硫酸、浓氨水、浓盐酸。己知:2NH3+H2SO4

=

(NH4)2SO4

,

(NH4)2SO4为白色固体。

实验步骤

实验操作

实验现象

①

打开K1,关闭K2,缓慢拉注射器A活塞

甲中液面上方无明显现塁_

②

打开K2,关闭K1,缓慢拉注射器B活塞

丙中液面上方出现大量白烟

(1)丙中发生化合反应,生成大量白烟(NH4Cl)的化学方程式为________;

(2)该实验能够得出的结论是________;

(3)从微观角度解释甲中无白烟,而丙中出现白烟的原因是________;

四、解答题

31.

(

10分

)

取CaCl2和CaCO3的混合物15g于烧杯中,向其中滴加一定溶质质量分数的稀盐酸,滴加稀盐酸的质量与产生气体质量的关系如图所示(注:CaCl2与稀盐酸不能发生反应)。求:

(1)混合物中CaCO3的质量。

(2)稀盐酸中的溶质质量分数。

(3)恰好完全反应时,所得溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程,结果保留一位小数)

32.

(

10分

)

某次实验后,得到了一杯可能还含有少量盐酸的氯化铜废液,某同学想知道该废液中否还含有盐酸以及氯化铜的质量分数,他取了109.8g废液于烧杯中,然后向废液中逐滴加入一定溶质质量分数的氢氧化钠溶液,所加氢氧化钠溶液与生成沉淀的质量关系如图所示。试分析计算:

(1)该废液中是否还含有盐酸 ________

(2)该废液中氯化铜的质量分数为多少

(3)所用氢氧化钠溶液的溶质质量分数为多大

答案部分

一、单选题

1.

C

2.

A

3.

D

4.

C

5.

D

6.

B

7.

C

8.

D

9.

B

10.

A

11.

C

12.

B

13.

A

14.

D

15.

D

16.

C

17.

A

18.

B

19.

C

20.

C

二、填空题

21.

(1)瓶内氧气被耗尽

(2)H2CO3

(3)A,C

22.

(1)OH-

(2)中和酸性土壤(或中和酸性废液等)

(3)CuSO4+Ca(OH)2=Cu(OH)2↓+CaSO4

(X

是可溶性铜盐即可)

23.

(1)脱水;化学

(2)1860;玻璃棒

24.

(1)a

(2)下降

25.

(1)H+

(2)6:1:8

26.

(1)有机物

(2)酸性;b;凉拌

27.

(1)红

(2)Ca(OH)2+CO2=CaCO3

↓+H2O

(3)有机物

28.

(1)氢离子(或H+)

(2)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

(3)食醋

三、实验探究题

29.

(1)碱

(2)酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程(或H++OH-=H2O)

(3)

(4)A,C

30.

(1)NH3+HCl=NH4Cl

(2)浓硫酸没有挥发性而浓盐酸具有挥发性

(3)甲中硫酸分子没有运动到液面上方与氨分子接触,而丙中氯化氢分子运动到液面上方与氨分子接触反应生成氯化铵,故甲中无白烟,丙中出现白烟。

四、解答题

31.

(1)解:混合物中CaCO3的质量为

;

x=10g

(2)解:稀盐酸中的溶质质量分数为

×100%=7.3%

(3)解:恰好完全反应时,所得溶液中溶质的质量分数=

×100%≈14.6%

32.

(1)是(有)

(2)解:

设生成氯化铜的质量为x

CuCl2+2NaOH=

Cu(OH)2↓+2NaCl

135

98

x

9.8g

x=13.5g

CuCl2%=13.5g/109.8g=12.3%

(12%)

答:氯化铜的质量分数为

12.3%

(3)解:生成氢氧化钠的质量为

y

CuCl2+

2NaOH=

Cu(OH)2↓+2NaCl

80

98

y

9.8g

y=8g

答:氢氧化钠的质量分数为

16%

解析部分

一、单选题

1.

C

【解析】根据图片可知,猕猴桃的pH最小,则它的酸性最强,故C正确,而A、B、D错误。

2.

A

【解析】A.洗手液a的pH<7,呈酸性,用蒸馏水稀释后pH增大,故A错误符合题意;

B.洗手液b的pH值大于a,则它的酸性比a弱,故B正确不合题意;

C.洗手液c的PH>7,呈碱性,能使石蕊试液变蓝色,故C正确不合题意;

D.洗手液d的pH>7,呈碱性;a的pH<7,呈酸性,则二者混合液的pH可能等于7,故D正确不合题意。

3.

D

【解析】A、氢氧化钠溶液呈碱性能使石蕊变蓝,不符合题意;

B、碳酸钠溶液呈碱性能使石蕊变蓝,不符合题意;

C、生石灰遇水形成氢氧化钙,溶液呈碱性能使石蕊变蓝,不符合题意;

D、氯化氢溶于水形成盐酸,溶液呈酸性能使石蕊变红,符合题意;

4.

C

【解析】A、硫酸铜溶液呈蓝色,而反应后溶液呈无色,则一定不含硫酸铜,不符合题意;

B、硫酸铜完全反应,氢氧化钠可能恰好完全反应可能有剩余,所以滤液pH可能等于7可能大于7,不符合题意;

C、

因有沉淀生成,

滤液的质量一定小于(a+b)克

,符合题意;

D、

滤液中含有的溶质一定有硫酸钠,可能有氢氧化钠

,不符合题意;

5.

D

【解析】A、氯化铜与氢氧化钠反应产生蓝色沉淀,不符合题意;

B、氯化钡与氢氧化钠不能反应产生沉淀,不符合题意;

C、氯化镁与氢氧化钠反应产生氢氧化镁白色沉淀,不符合题意;

D、氯化铁与氢氧化钠反应生成红褐色的氢氧化铁沉淀,符合题意;

6.

B

【解析】A、硫酸铜与氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜两种沉淀,所以沉淀从开始即产生,不符合题意;

B、硫酸铜与氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜两种沉淀,溶质质量随反应发生而减小,至恰好完全反应溶质质量减小到0,符合题意;

C、开始溶液呈酸性,pH小于7,然后加碱后增加,至等于7,氢氧化钡过量,再大于7,不符合题意;

D、加入氢氧化钡溶液中含有水,溶剂质量会一直增加,不符合题意;

7.

C

【解析】A.根据H2SO4可知,硫酸溶液中有H+和SO42-两种微粒的数目之比为2:1,故A错误;

B.硫酸能够与金属氧化物反应,不能与非金属氧化物反应,故B错误;

C.硫酸与氧化铁反应生成硫酸铁和水,可以除去铁锈;硫酸与氨水反应生成硫酸铵,故C正确;

D.白色沉淀可能是硫酸钡,也可能是氯化银,因此无法检验硫酸,故D错误。

8.

D

【解析】A、加入浓硫酸后,溶液总质量增加,不符合题意;

B、

硝酸钾质量不变,加入浓硫酸后溶液质量增加,硝酸钾溶质的质量分数减少

,不符合题意;

C、硝酸钾溶液呈中性,pH=7,加入浓硫酸后溶液pH会减小

,不符合题意;

D、

浓硫酸溶解放热,

硝酸钾的溶解度先随温度升高增加,再随温度下降减小

,符合题意;

9.

B

【解析】A.酸和金属氧化物反应,生成盐和水,为复分解反应,故A错误;

B.氢气和氧化铜反应,生成铜单质和水,故B正确;

C.盐和碱反应,生成新盐和新碱,肯定没有水生成,故C错误;

D.二氧化硫和氢氧化钠反应,生成亚硫酸钠和水,故D错误。

10.

A

【解析】二氧化碳溶于水反应,生成碳酸,可使紫色的石蕊试液变成红色;由于试管内气压减小,因此烧杯内的水进入试管,从而使试管内液面升高,故A正确,而B、C、D错误。

11.

C

【解析】A、

大多数物质燃烧需要氧气,所以氧气具有助燃性

,不符合题意;

B、

碱溶液呈碱性,但呈碱性的溶液不一定是碱的溶液,如碳酸钠溶液

,不符合题意;

C、

酸性溶液的pH都小于7,所以酸溶液的pH一定小于7

,符合题意;

D、

含氧元素的物质不都是氧化物,如高锰酸钾

,不符合题意;

12.

B

【解析】A.镁和硫酸铜反应,生成硫酸镁和铜单质,故A不合题意;

B.氧化铁只能与稀盐酸反应,才能一步生成氯化铁和水,故B符合题意;

C.碳酸钙高温分解,生成二氧化碳和氧化钙,故C不合题意;

D.氯化钡和硫酸钠反应,生成硫酸钡沉淀和氯化钠,故D不合题意。

13.

A

【解析】A、

纯碱是碳酸钠

,符合题意;

B、

氢氧化钙呈碱性,可以用来改良酸性土壤

,不符合题意;

C、

稀盐酸呈酸性,能够使紫色石蕊试液变红,不符合题意;

D、

生活中如柠檬、柑橘、醋等物质中含有酸,不符合题意;

14.

D

【解析】溶液的pH=7,说明氢氧化钠和稀盐酸恰好完全反应,溶液中既没有氢离子,也没有氢氧根离子,只有反应产物H2O、钠离子和氯离子,故D正确,而A、B、C错误。

15.

D

【解析】A、

在碳酸钠溶液中滴加酚酞试液变红色,可证明碳酸钠溶液呈碱性,但碳酸钠属于盐类

,不符合题意;

B、

某固体中加入稀盐酸产生气体,该固体可能含有碳酸根离子

也可能是金属,不符合题意;

C、

氯化钠晶体不导电,说明氯化钠晶体中不存在自由移动的离子

,不符合题意;

D、

浓盐酸具有挥发性,所以将浓盐酸放置于空气中浓度会因溶质质量减小而减小

,符合题意;

16.

C

【解析】A、氧气能与镁、铁、铜等金属反应生成金属氧化物,不符合题意;

B、浓硫酸能把铁、铝等金属氧化成氧化物,不符合题意;

C、稀硫酸能与活泼金属反应生成盐和氢气,不会将金属生成金属氧化物,符合题意;

D、硝酸能将铁、铝等氧化成氧化物,不符合题意;

17.

A

【解析】A、

碱中含有氢氧根,组成中一定含有氢、氧两种元素

,符合题意;

B、

在金属活动性顺序中,排在氢前的金属才能与盐酸反应,排在氢后面的金属不能与盐酸反应,不符合题意;

C、

铁与氧气常温反应生成氧化铁,加热或点燃条件下生成四氧化三铁

,不符合题意;

D、

含有金属元素和氧元素的化合物可能是金属氧化物

,也可能是盐,如碳酸钠等,不符合题意;

18.

B

【解析】铁与浓硫酸反应生成致密的氧化物,保护里面的铁不被腐蚀,所以在浓硫酸的运输过程中,能将浓硫酸盛放在铁制的容器中

。

19.

C

【解析】A.根据图像可知,溶液开始时的pH<7,呈酸性,因此将氢氧化钠滴加到盐酸中,故A错误;

B.a点时溶液的pH<7,此时呈酸性,肯定没有氢氧化钠,故B错误;

C.b点溶液的pH=7,说明酸碱中和发生了化学变化,故C正确;

D.C点时溶液的pH>7,呈碱性,滴加酚酞试液变成红色,故D错误。

20.

C

【解析】A.ab段的化学反应:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O

,故A错误;

B.be段的化学反应:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑

,故B错误;

C.影响cd段温度降低,压强减小,影响压强变化的主要因素是温度,故C正确;

D.d点时恰好完全反应,且d点温度等于a点,也就是室温,故D错误。

二、填空题

21.

(1)瓶内氧气被耗尽

(2)H2CO3

(3)A,C

【解析】(1)图1中蜡烛熄灭的原因是瓶内氧气被耗尽;

(2)图2实验中,H2CO3使紫色干花(用石蕊溶液浸泡过)变红;

(3)取下橡皮塞后,试管中的二氧化碳溶于水,从而使试管内气压减小,在外界大气压强的作用下,水槽里的水进入试管,使试管内液体上生,故A正确;

二氧化碳和石灰水中的氢氧化钙反应,生成碳酸钙沉淀和水,故C正确;

分析发现,试管内的液体不会变红,故B错误。

22.

(1)OH-

(2)中和酸性土壤(或中和酸性废液等)

(3)CuSO4+Ca(OH)2=Cu(OH)2↓+CaSO4

(X

是可溶性铜盐即可)

【解析】(1)

酚酞试液在Ca(OH)2溶液中显红色,

是氢氧化钙中的氢氧根离子使酚酞溶液变红;

(2)熟石灰可用于改良酸性土壤或中和酸性废液等;

(3)

X溶液能与Ca(OH)2溶液反应并产生蓝色絮状沉淀,

则X溶液为可溶性铜盐,如硫酸铜与氢氧化钙的反应,方程式为

CuSO4+Ca(OH)2=Cu(OH)2↓+CaSO4

;

23.

(1)脱水;化学

(2)1860;玻璃棒

【解析】(1)浓硫酸具有脱水性,可使富含纤维素的竹片炭化,因该过程有新物质生成,属于化学变化;

(2)

把100克溶质质量分数为98%的浓硫酸稀释成5%的稀硫酸,所得5%的稀硫酸质量为100g×98%÷5%=1960g,则需水的质量为1960g-100g=1860g,需用量筒量取1860毫升的水,稀释时面用烧杯和玻璃棒。

24.

(1)a

(2)下降

【解析】(1)要收集并验证二氧化碳性质,A装置中e制取气体,利用向上排空气法收集,所以应连接B装置的a导管;

(2)

关闭a、c,打开b,用冷毛巾捂住B中集气瓶,二氧化碳会进入烧杯中与氢氧化钠反应,使得集气瓶内压强减小,一段时间后,观察到B装置中烧杯内液体会进入集气瓶中,液面下降;

25.

(1)H+

(2)6:1:8

【解析】(1)食醋能作酸味的调味剂,是因为醋酸在水溶液中能解离出CH3COO-和H+;

(2)根据化学式

CH3COOH

可知,醋酸中C:H:O的质量之比:(12×2):(1×4):(16×2)=6:1:8。

26.

(1)有机物

(2)酸性;b;凉拌

【解析】(1)糖类、脂肪、蛋白质和维生素都是属于含有碳氢化合物及其衍生物的物质,属于有机物,大米、面粉主要组成为淀粉,淀粉分解后形成糖类,因此含有营养成分是糖类。

(2)①维生素C又名抗坏血酸,在酸性环境下稳定,高温下不稳定,说明维生素C溶液显酸性。

②维生素C溶液显酸性,可与碱性物质反应,食盐与硫酸镁为中性物质,只有苛性钠为碱性物质,因此与苛性钠反应。

③高温下维生素C不稳定,不能被完全吸收,凉拌可以更好保护维生素C,故食用黄瓜时宜凉拌。

27.

(1)红

(2)Ca(OH)2+CO2=CaCO3

↓+H2O

(3)有机物

【解析】(1)白醋呈酸性,滴加紫色石蕊试液,溶液呈红色;

(2)鱼骨和白醋反应产生气体为二氧化碳,与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,方程式为

Ca(OH)2+CO2=CaCO3

↓+H2O

;

(3)鱼骨和醋酸反应生成物为有机物。

28.

(1)氢离子(或H+)

(2)CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

(3)食醋

【解析】(1)稀盐酸和稀硫酸具有相似化学性质是因为它们的溶液中都含有氢离子(或H+)。

(2)久置于空气中的氢氧化钠变质的原因是氢氧化钠与空气中的二氧化碳反应,生成碳酸钠和水,反应的方程式为:

CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O

;

(3)芋艿(俗称毛艿)是一种常见的食品,新鲜芋艿在去皮时会出现一种白色的液汁,液汁内含有一种碱性物质——皂角苷,沾上它会奇痒难忍,若在患处涂抹适量厨房中的食醋,则通过中和反应从而达到较好的止痒效果。

三、实验探究题

29.

(1)碱

(2)酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程(或H++OH-=H2O)

(3)

(4)A,C

【解析】(1)

根据朴素的酸碱理论,Na2CO3属于碱;

(2)按酸碱电离理论可知,酸碱反应的实质是酸电离出的氢离子和碱电离出的氢氧根离子结合成水的过程;

(3)

由酸碱质子理论,H2CO3的共轭碱是;

(4)

酸碱电离理论认为酸碱是两种不同的物质,A正确;酸碱电离理论认为氢元素是酸中必不可少的元素,B错误;

酸碱质子理论认为酸和碱可以是分子,也可以是离子,C正确;

酸碱质子理论没有扩大酸和碱的范围,,D错误;

30.

(1)NH3+HCl=NH4Cl

(2)浓硫酸没有挥发性而浓盐酸具有挥发性

(3)甲中硫酸分子没有运动到液面上方与氨分子接触,而丙中氯化氢分子运动到液面上方与氨分子接触反应生成氯化铵,故甲中无白烟,丙中出现白烟。

【解析】(1)丙中氨气与氯化氢反应生成了氯化铵,化学方程式为:NH3+HCl=NH4Cl;

(2)该实验能够得出的结论:①浓硫酸没有挥发性而浓盐酸具有挥发性;

②从微观角度解释甲中无白烟,而丙中出现白烟的原因是

;

甲中硫酸分子没有运动到液面上方与氨分子接触,而丙中氯化氢分子运动到液面上方与氨分子接触反应生成氯化铵,故甲中无白烟,丙中出现白烟。

四、解答题

31.

(1)解:混合物中CaCO3的质量为

;

x=10g

(2)解:稀盐酸中的溶质质量分数为

×100%=7.3%

(3)解:恰好完全反应时,所得溶液中溶质的质量分数=

×100%≈14.6%

【解析】(1)根据图像确定生成二氧化碳的质量,写出碳酸钙与稀盐酸反应的方程式,利用比例关系计算出参加反应的碳酸钙的质量即可;

(2)根据乙图确定消耗稀盐酸的质量,根据碳酸钙与稀盐酸反应的方程式计算出参加反应的HCl的质量,最后根据计算出稀盐酸的溶质质量分数即可。

(3)根据反应的化学方程式计算出生成氯化钙的质量,用混合物质量减去碳酸钙质量得到原来氯化钙的质量,将前后两个氯化钙的质量相加得到溶质质量。根据混合物质量+稀盐酸质量-二氧化碳质量得到溶液质量,最后根据计算即可。

32.

(1)是(有)

(2)解:

设生成氯化铜的质量为x

CuCl2+2NaOH=

Cu(OH)2↓+2NaCl

135

98

x

9.8g

x=13.5g

CuCl2%=13.5g/109.8g=12.3%

(12%)

答:氯化铜的质量分数为

12.3%

(3)解:生成氢氧化钠的质量为

y

CuCl2+

2NaOH=

Cu(OH)2↓+2NaCl

80

98

y

9.8g

y=8g

答:氢氧化钠的质量分数为

16%

【解析】(1)根据图像可知,加入氢氧化钠后并没有马上生成氢氧化铜沉淀,这应该是氢氧化钠先与稀盐酸反应,生成氯化钠和水,再与氯化铜反应,生成氢氧化铜沉淀和氯化钠;

(2)根据图像确定生成沉淀的质量,然后写出氯化铜和氢氧化钠的反应方程式,利用质量之间的比例关系计算出参加反应的氯化铜的质量,最后根据计算氯化铜的质量分数。

(3)根据图像可知,与氯化铜反应的氢氧化钠的溶液质量为:100g-50g=50g,写出氯化铜和氢氧化钠反应的方程式,利用质量之间的比例关系计算出参加反应的氢氧化钠溶质的质量,最后根据计算出氢氧化钠溶液的质量分数。