2011版高中语文课时讲练通课件:9《蜀道难 登高 琵琶行 锦瑟》(苏教版必修4)

文档属性

| 名称 | 2011版高中语文课时讲练通课件:9《蜀道难 登高 琵琶行 锦瑟》(苏教版必修4) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-08-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

诗仙——李白

李白(701~762),字太白,号青莲居

士,有“诗仙”之称。唐代伟大的浪漫主

义诗人。其诗风格豪放飘逸洒脱,想像丰

富,语言流转自然,音律和谐多变。他善

于从民歌、神话中汲取营养素材,构成其

特有的瑰丽绚烂的色彩,是屈原以来积极

浪漫主义诗歌的新高峰,与杜甫并称“大

李杜”,韩愈云:“李杜文章在,光焰万丈长。”

《蜀道难》写作缘起:这首诗大约是唐玄宗天宝元年(742)李白初入长安之作。《蜀道难》是乐府古题,古辞都以蜀道险阻为内容,寓有功业难成之意。正是这一点,触动了李白初入长安追求功名未成的心事。当友人入蜀时,他便用这一古题写诗送别友人。

诗圣——杜甫

杜甫(712~770),字子美,出生于河南巩县,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老。世称杜少陵。中国文学史上伟大的现实主义诗人。他的诗深刻地反映了唐朝由兴盛走向衰亡时期的社会面貌,具有丰富的社会内容,鲜明的时代色彩和强烈的政治倾向。他的诗激荡着热爱祖国、热爱人民的炽烈情感和不惜自我牺牲的崇高精神,因此被后人公认为“诗史”,诗人被尊称为“诗圣”。

《登高》写作缘起:这首诗是五十六岁的老诗人在失去依靠,极端困窘的情况下写成的。那一天,他独自登上夔州白帝城外的高台,登高临眺,百感交集。望中所见,激起意中所触;萧瑟的秋江景色,引发了他身世飘零的感慨,渗入了他老病孤愁的悲哀。于是,就有了这首被誉为“古今七言律第一”的旷世之作。

诗魔——白居易

白居易(772~846),字乐天,晚年

自号香山居士,下邽(今陕西渭南)人,

我国唐代伟大的现实主义诗人,中国文

学史上负有盛名且影响深远的诗人和文

学家。他的诗歌题材广泛,形式多样,

语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”

之称。

《琵琶行》写作缘起:《琵琶行》创作于元和十一年(816年)。白居易任谏官时,直言敢谏,同情民间疾苦,写了大量的讽喻诗,触怒了唐宪宗,得罪了权贵。元和十年,宰相武元衡被藩镇李师道派人刺杀。白居易情急之中上疏请捕刺客,触犯了权贵的利益,被指责越职奏事,贬为江州刺史;又进而诬陷他作《赏花》《新井》诗“甚伤名教”,再贬江州司马。江州当时被看成是“蛮瘴之地”,州司马虽然名义上是刺史的佐吏,实际上是一种闲散职务,这对白居易来说是一种莫大的嘲弄。他的被贬其实是一桩冤案,他连遭打击,心境凄凉,满怀郁愤。次年送客湓浦口,遇到琵琶女,创作出这首传世名篇。

朦胧诗人——李商隐

李商隐,晚唐著名诗人。擅长骈文写作,诗作文学价值也很高,他和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”,其诗构思新奇,风格浓丽,尤其是一些爱情诗写得缠绵悱恻,为人传诵,但过于隐晦迷离,难于索解。因处于牛李党争的夹缝之中,一生很不得志。

《蜀道难》

李白借用乐府古题,着力描绘了秦蜀道路上壮丽雄险的山川,诗中的描绘,既是蜀道之景,又是作者心中的意象。诗中的感叹既有山川险阻之叹,又有人生坎坷、功业难成之慨。

全诗分为三个部分:

第一部分:以感情强烈的咏叹点出主题,为全诗奠定了雄放的基调。

第二部分:写山势的高危。

第三部分:写蜀道的险要,以险要来写蜀道的难行。

《登高》

本诗描绘了一幅壮阔的长江秋景图,抒发了诗人长年漂泊、老病孤愁的复杂感情和抱负无成的怅恨,言辞慷慨激越,感情动人心弦。

诗的前四句写登高见闻;后四句抒情。

《琵琶行并序》

这首诗通过描写一个琵琶女高超的弹奏技艺和她悲凉的身世,表达了作者对琵琶女高超技艺的赞颂和对被压迫、被玩弄女子的尊重与同情;同时联想到自己被贬谪的悲凉境遇,感到异常悲伤,发出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的深深感叹。

全诗一共分为五部分:

第一部分:江头送客闻琵琶。

第二部分:江心聆听琵琶曲。

第三部分:琵琶女自诉身世。

第四部分:诗人同病相怜的感慨。

第五部分:重闻琵琶,青衫湿透。

《锦瑟》

全诗借“庄周梦蝶”、“望帝啼鹃”、“沧海明珠”、“良玉生烟”四个典故,写出了诗人一生的失意潦倒和惆怅,表达了哀怨凄凉的思想感情。

《蜀道难》

主题1:鉴赏多种艺术手法,感受浪漫主义艺术魅力

1.“蜀道之难,难于上青天”一句在诗中出现了三次,有什么作用?

明确:全诗三次感叹“蜀道之难,难于上青天”,使全诗感情跌宕,作用各有细微差别。

第一次感叹“蜀道之难,难于上青天”是在全诗开篇,既是借神话传说对秦蜀两地难以往来的感叹,也是为全诗定下了雄放基调,使人一读诗作就被诗人的感叹所震撼。

第二次感叹“蜀道之难,难于上青天”是在借用想像、夸张等艺术手法写蜀道高危后的情感抒发,我们在诗人感叹的同时也禁不住发出自己由衷的感叹,让诗歌的感情往前推了一大步。

第三次感叹“蜀道之难,难于上青天”是在写蜀道险要后的长叹,这是诗作收尾之叹,也是诗人发自心灵最深处的一声慨叹,与开篇之叹相呼应,让人回味不已。

这三次感叹就像歌曲中的重章复唱,使全诗情感跌宕不止,节奏起伏变化不断,十分耐人寻味。

2.诗人是怎样来表现蜀道的雄奇险峻的?

总结:诗人正是用变幻莫测的笔法,淋漓尽致地刻画了古蜀道逶迤、峥嵘、高峻、崎岖的面貌,描绘出了一幅嵯峨、雄奇的山水画卷。

明确:

主题2:赏析情景交融,把握思想感情

结合整首诗,说说作者写到了哪些自然景物?表现了诗人怎样的感情?

明确:作者写到了“悲鸟”、“古木”、“子规”、“夜月”,把我们带进一个古木参天、冷寂荒凉、鸟声悲凄的境地。杜鹃声声空谷传音,静寂荒冷里布满哀愁,诗人借景抒情,用“悲鸟号古木”、“子规啼夜月”等感彩浓厚的自然景观,渲染了旅愁和蜀道上空寂苍凉的环境气氛,再一次有力地烘托了蜀道之难难于上青天的情状。表达了诗人对国家的忧虑与关切之情。也借以表现自己功名未就功业难成的感慨。

《登高》

主题:赏析环境描写,把握思想感情

1.诗歌前两联勾画三峡深秋时的景象,但没有一个“秋”字。哪些词说明时值深秋?景物有什么特点?

明确:“天高”、“猿啸”、“渚清沙白”、“落木萧萧”。诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,于不动声色的景物描写中让人倾听灵魂深处的苍凉与悲苦。“无边”、“不尽”,使“萧萧”、“滚滚”更加形象化,呈现出雄阔苍凉的特点。

2.《登高》中“悲”“独”两种情怀的内涵是什么?全诗是如何抒发这样的情怀的?

明确:颈联中的“悲”和“独登台”不仅暗合首联的“哀”,而且表明了诗人是在高处远眺,这就把眼前景和心中情紧密地联系在一起了。“悲”字是诗人感时伤怀思想的直接流露,是诗人忧国忧民感情的充分体现。“独”一是独知此宇宙与人生之悲怆,二是独自承担此苦难的情怀。全诗用浑融的色调,将风急、猿啸、鸟飞、木落与滚滚江水描写成天地同悲的宏大意境,再引出自己悲苦、孤独的感伤情怀,全诗既流畅浑厚,又高歌激昂。气象磅礴,情景交融,达到了炉火纯青的地步。

《琵琶行并序》

主题1:欣赏音乐描写,学习高超的表达技巧

1.文字是无声的,却能够生动地刻画有声的音乐。在《琵琶行并序》中,白居易是如何表现琵琶的音乐魅力的?

明确:作者运用大量生动的比喻来刻画音乐。如从“大弦”句至“四弦”句皆是如此。用叠词“嘈嘈”写大弦的乐音时把它比喻成“急雨”,用叠词“切切”写小弦的声音时又用“私语”作比,用“嘈嘈切切”写大小弦的合奏时把乐音比喻成“大珠小珠落玉盘”。把视觉形象、听觉形象联合起来

通比音乐,就使得琵琶女的弹奏非常具体形象。

又如,诗人用旋律的变化写先“滑”后“涩”的两种音乐意境。“间关”之声如“莺语花底”般轻快流利;“幽咽”之声如“泉流冰下”般悲抑哽塞。

再如,诗人用“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”这样的感受来描绘余音袅袅、寓意无穷的音乐境界,用“银瓶乍破”“铁骑突出”来写音乐的突转急促,用“裂帛”来写音乐的戛然而止等,真是令人拍案叫绝。

2.《琵琶行》的叙事、写景、抒情有什么特点?

明确:《琵琶行》虽然也是用叙述描写来表现事件,但却简到不能再简,而在人物心理描写和环境气氛渲染方面,却浓墨重彩,务求尽情。《琵琶行》就是用情把声和事紧紧联结在一起,声随情起,情随事迁,使诗的进程始终伴随着动人的情感力量。除此之外,《琵琶行》的抒情性还表现在以精选的意象来营造恰当的氛围、烘托诗歌的意境上。如“枫叶荻花秋瑟瑟”、“别时茫茫江浸月”等,将瑟瑟作响的枫叶、荻花和茫茫江月构成哀凉孤寂的画面,其中透露的凄楚、感伤、怅惘意绪为诗中人物、事件统统染色,也使读者对如此意境、氛围而心灵摇荡,不能自已。

主题2:欣赏环境描写,领悟思想感情

1.《琵琶行》中有三处写到月,“别时茫茫江浸月”,“唯见江心秋月白”,“绕船月明江水寒”,这些对月的描写有什么作用?

明确:“别时茫茫江浸月”,叙述别时景象,景中含情。茫茫江水,溶溶月色,无不弥散着诗人的离愁别绪,仿佛诗人的心情融化其中,与自然风物有了感应。

“唯见江心秋月白”,写音乐结束时寂静的环境。音乐结束,但其感情仍在扩散,一直渗入被秋月照亮的江心,又仿佛江心秋月也为音乐中的感情所打动。情景交融,烘托了音乐效果,形成令人回味的意境。

另外如“绕船月明江水寒”,写琵琶女独守空船时的环境,渲染了琵琶女冷落凄凉的心情;“黄芦苦竹绕宅生”,写诗人的生活环境,渲染了诗人被贬后的孤寂悲凉。

总之,一枝一叶总关情。诗歌中的风物是溢满感情的意象,叠加在一起,使《琵琶行》整个诗境恍若沉浸在浔阳江头那一派忧郁的月光中,凄美、哀伤、动人。

2.“同是天涯沦落人”有什么具体内涵?

明确:琵琶女的遭遇和诗人的被贬,反映了世态的炎凉和朝政的动乱。这二者看似貌异,实则神合,这句诗便是这貌异神合的焦点。

《锦瑟》

主题:学习典故,掌握其表达作用

《锦瑟》一诗用典历来为人传颂,本诗用了哪些典故?各有什么作用?

明确:典故一:庄生晓梦迷蝴蝶。诗人借此是写昔日的理想和情思是那样美好,在回忆中又是如此真切,如此使人迷恋,致使诗人觉得它才是真实的存在,而眼下的困顿状况只不过是一场梦。

典故二:望帝春心托杜鹃。杜鹃啼春,这与锦瑟有何关联呢?原来,锦瑟繁弦,哀音怨曲,引起诗人无限悲戚。难言的怨愤,如闻杜鹃的哀啼,送春归去。诗人似乎表明了对“华年”的一往情深,无论是梦是真,他都不会让自己的“春心”自生自灭,即使死去,也要像望帝那样唱出自己的悲哀。

典故三:沧海月明珠有泪。诗人借此把月、珠、泪合而为一,构成了一种朦胧的妙境,表达出一种复杂的怅惘情怀,既有对其高旷意境的爱赏,又有对其凄寒孤寂的感伤。

典故四:蓝田日暖玉生烟。蓝田的玉山为日光煦照,蕴藏其中的美玉的精气冉冉升腾,远察犹在,近观却无。诗人借具有极高美学意味的理想景象,抒发了一种对高洁情感无法亲近的怅恨。

阅读下面这首诗,完成1~2题。

旅夜书怀

杜 甫

细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似?天地一沙鸥。

1.这首诗颔联写景的两句历来为人们所称道,请分析这两个写景句的特点及作用。

答:_____________________________________________

参考答案:这两句从远近两个角度写所见之景,远处:明星低垂,平野辽阔无边;近处:明朗的月光下,江水汹涌澎湃,奔流不息。而营造的境界可谓雄浑阔大,但并不表“喜”的情感,而是用阔大的意境反衬诗人孤苦伶仃的形象和漂泊无依的凄怆的心情。

2.简析尾联所运用的写作手法及作用。

答:_____________________________________________

答案:(1)运用比喻的修辞手法,以沙鸥自况,突出内心的孤独寂寞。

(2)运用反衬的手法,把沙鸥置于水天之间长空浩渺的背景之中,表现了诗人漂泊无依的境况。

(3)寓情于景,在阔大苍凉的景物描写中蕴涵了诗人内心无尽的感伤。

李商隐的诗以朦胧晦涩著称,《锦瑟》一诗的主旨历来众传纷纭。你对本诗的主旨是怎么看的呢?

观点交流:观点一:悼亡诗。为悼念亡妻而作。

观点二:咏物诗。“锦瑟无端五十弦”,开端引出所咏之物。“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”是写瑟音的美妙,而“此情可待成追忆”则写在瑟声中表现的感情。

观点三:抒情诗。抒发自己壮志难酬的感慨。李商隐少年得志,但在牛李两党的争执中却最终难得重用,只得借诗抒发自己的抑郁之情了。

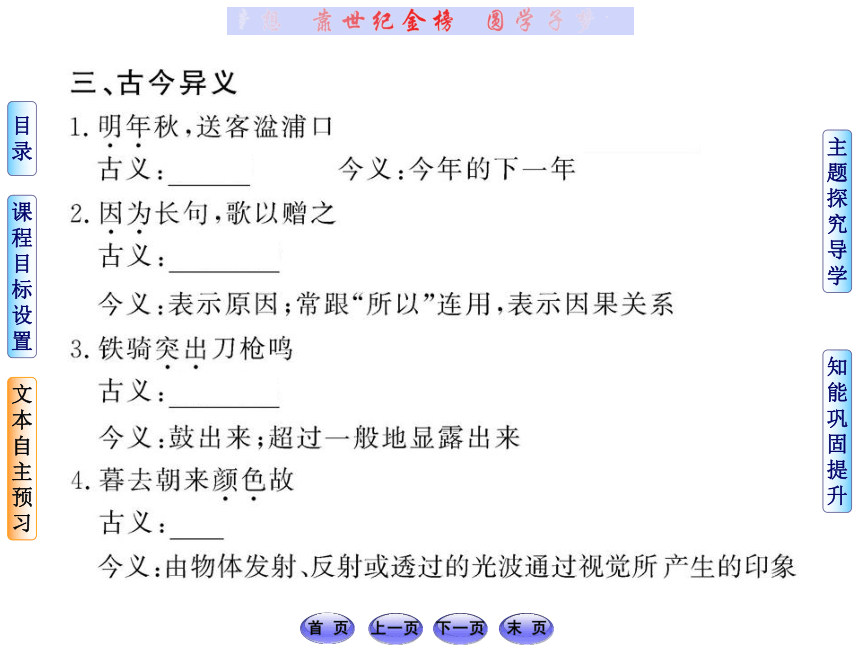

一、基础积累(18分,每小题3分)

1.下列句子中加点词的解释正确的一项是( )

①如听仙乐耳暂明 暂:暂时

②却坐促弦弦转急 促:拧紧

③秋月春风等闲度 等闲:轻易、随便

④琵琶声停欲语迟 迟:迟疑

⑤西当太白有鸟道 当:当中

⑥以手抚膺坐长叹 坐:白白地

A.②③⑤⑥ B.①③④⑤ C.②③④⑥ D.①②④⑤

【解析】选C。①暂:一下子;⑤当:在。故排除A、B、D三项。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.加点词与现代汉语意义用法都相同的一项是( )

①明年秋 ②委身为贾人妇

③低眉信手续续弹 ④今漂沦憔悴

⑤铁骑突出刀枪鸣 ⑥整顿衣裳起敛容

⑦恬然自安 ⑧因为长句

⑨凄凄不似向前声

A.①②⑤⑥ B.②③④⑦ C.①③⑧⑨ D.①④⑤⑨

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选B。①古:第二年。今:指今年的下一年。⑤古:“突”,副词,突然;“出”,动词,出现。今:鼓出来;超过一般地显露出来。⑥古:整理,理一理。今:使紊乱的变为整齐;使不健全的健全起来。⑧古:“因”,连词,因而;“为”:动词,作。今:表原因,常跟“所以”连用,表因果关系。⑨古:一个词,名词,从前。今:两个词,向,表方位的介词,前,名词,表方位。

3.下列句子中加点词的意义相同的一项是( )

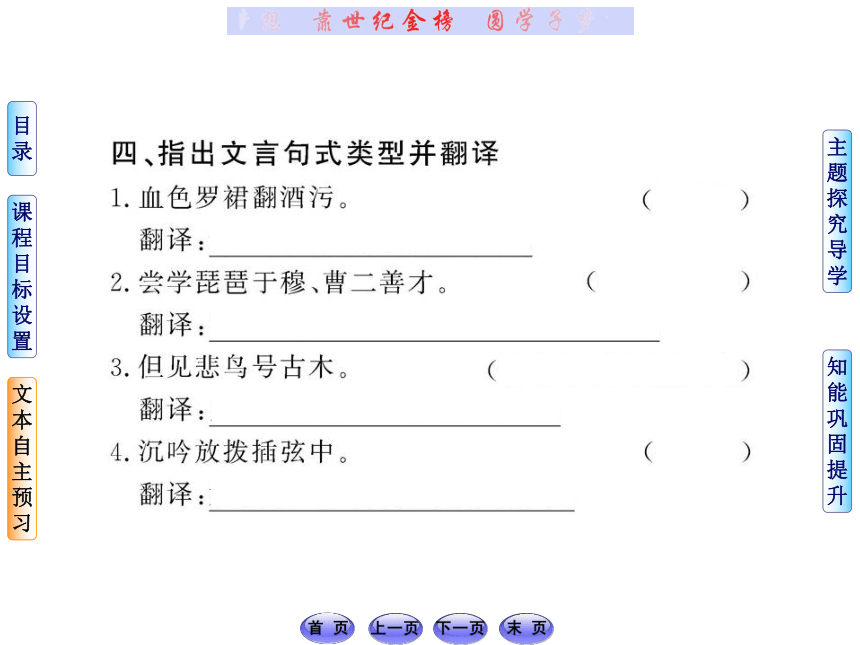

【解析】选D。A项,连词,倘若、如果/不定代词,有的人。

B项,名词,话/名词,字。C项,动词,叫,吩咐,命令/动词,命名,题名。D项,介词,给、替。

4.下列各项中,句式不同于其他三项的是( )

A.血色罗裙翻酒污

B.蜀道之难,难于上青天

C.尝学琵琶于穆、曹二善才

D.转徙于江湖间

【解析】选A。A项为被动句,B、C、D三项是状语后置句。

5.对《琵琶行并序》中琵琶女这个人物形象分析不恰当的一项是( )

A.诗人通过身世的询问和肖像描写,采用如怨如慕、如泣如诉的抒情笔调,表现她欲说还休的内心矛盾和难言之痛。

B.文中着力描写琵琶女的弹奏情态,意在通过音乐形象的千变万化,展现琵琶女起伏回荡的心潮,从而揭示她的内心世界。

C.琵琶女这个人物形象塑造得真实典型。诗人通过这个人物形象,深刻地反映了封建社会中被侮辱、被损害的艺人们的命运。

D.作者写琵琶女这个人物,实际上就是写作者自己,作者与琵琶女有相同的经历和遭遇,所以发出“同是天涯沦落人”的感慨。

【解析】选A。“欲说还休的内心矛盾和难言之痛”不符合文意。

6.对《登高》的内容解说不当的一项是( )

A.一、二句写诗人登高所见所闻,“天”“风”“沙”“渚”

“猿啸”“鸟飞”勾画出一幅“万类霜天竞自由”的优美画面。

B.三、四句写诗人远眺所见,仰望萧萧而下的树叶,俯视滚滚而来的江水,在写景的同时,深沉地抒发了自己的情怀。

C.五、六句诗人把以上景物描写蕴涵的情感明朗化了,这就把眼前景和心中情紧密联系在一起,倾诉了诗人长年漂泊、老病孤愁的思想情感。

D.七、八句写诗人备尝艰难潦倒之苦,悲愁难以排遣,无限悲凉之意,溢于言外。

【解析】选A。“勾画出……优美画面”错。描绘的是一幅苍凉的画面。

二、名句默写(5分)

7.将下列诗句的空白部分补充完整。

(1)连峰去天不盈尺,___________________。

(2)___________________,潦倒新停浊酒杯。

(3)___________________,犹抱琵琶半遮面。

(4)___________________,此时无声胜有声。

(5)___________________,相逢何必曾相识。

答案:(1)枯松倒挂倚绝壁 (2)艰难苦恨繁霜鬓 (3)千呼万唤始出来 (4)别有幽愁暗恨生 (5)同是天涯沦落人

8.“推手遽止之,湿衣泪滂滂。颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠!”这句表现了什么思想感情?对比前面诗句,你认为琴师的高超技巧是怎样体现的?(6分)

答:____________________________________________

参考答案:表现了听琴者听后的感同身受的思想感情。

运用通感手法写自己听琴的感受和反应,从侧面烘托琴声的优美动听。

9.作者在描写音乐这一无形的事物时采用了怎样的方法?

(6分)

答:____________________________________________

参考答案:化无形为有形,利用人类五官通感的生理机能,致力于把比较难于捕捉的声音转化为比较容易感受的视觉形象。

10.前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。你同意这种说法吗?为什么?

答:____________________________________________

参考答案:同意。“看”,在诗中指回望(步骤一)。离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象(步骤二)。只一“看”字,就淋漓尽致地表现了离别的酸楚(步骤三)。

四、语言表达(9分)

11.学校要举行元旦晚会,下面是节目单

(1)诗朗诵:《蜀道难》 作者 李白 表演 高一·六班

(2)琵琶独奏 表演 高一·十班

假如你是主持人,请为这两个节目之间设计一段串联词。

答:____________________________________________

【解析】此题考查语言的综合运用能力。答题时要注意兼顾两个节目的内容以及语言的流畅。

参考答案:高一·六班饱含感情的诗朗诵,让我们跟随李白在雄奇的蜀道历尽艰险,接下来的琵琶曲能否让我们相隔千年触摸到诗人白居易的别样情怀?欢迎十班同学上台表演。

诗仙——李白

李白(701~762),字太白,号青莲居

士,有“诗仙”之称。唐代伟大的浪漫主

义诗人。其诗风格豪放飘逸洒脱,想像丰

富,语言流转自然,音律和谐多变。他善

于从民歌、神话中汲取营养素材,构成其

特有的瑰丽绚烂的色彩,是屈原以来积极

浪漫主义诗歌的新高峰,与杜甫并称“大

李杜”,韩愈云:“李杜文章在,光焰万丈长。”

《蜀道难》写作缘起:这首诗大约是唐玄宗天宝元年(742)李白初入长安之作。《蜀道难》是乐府古题,古辞都以蜀道险阻为内容,寓有功业难成之意。正是这一点,触动了李白初入长安追求功名未成的心事。当友人入蜀时,他便用这一古题写诗送别友人。

诗圣——杜甫

杜甫(712~770),字子美,出生于河南巩县,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老。世称杜少陵。中国文学史上伟大的现实主义诗人。他的诗深刻地反映了唐朝由兴盛走向衰亡时期的社会面貌,具有丰富的社会内容,鲜明的时代色彩和强烈的政治倾向。他的诗激荡着热爱祖国、热爱人民的炽烈情感和不惜自我牺牲的崇高精神,因此被后人公认为“诗史”,诗人被尊称为“诗圣”。

《登高》写作缘起:这首诗是五十六岁的老诗人在失去依靠,极端困窘的情况下写成的。那一天,他独自登上夔州白帝城外的高台,登高临眺,百感交集。望中所见,激起意中所触;萧瑟的秋江景色,引发了他身世飘零的感慨,渗入了他老病孤愁的悲哀。于是,就有了这首被誉为“古今七言律第一”的旷世之作。

诗魔——白居易

白居易(772~846),字乐天,晚年

自号香山居士,下邽(今陕西渭南)人,

我国唐代伟大的现实主义诗人,中国文

学史上负有盛名且影响深远的诗人和文

学家。他的诗歌题材广泛,形式多样,

语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”

之称。

《琵琶行》写作缘起:《琵琶行》创作于元和十一年(816年)。白居易任谏官时,直言敢谏,同情民间疾苦,写了大量的讽喻诗,触怒了唐宪宗,得罪了权贵。元和十年,宰相武元衡被藩镇李师道派人刺杀。白居易情急之中上疏请捕刺客,触犯了权贵的利益,被指责越职奏事,贬为江州刺史;又进而诬陷他作《赏花》《新井》诗“甚伤名教”,再贬江州司马。江州当时被看成是“蛮瘴之地”,州司马虽然名义上是刺史的佐吏,实际上是一种闲散职务,这对白居易来说是一种莫大的嘲弄。他的被贬其实是一桩冤案,他连遭打击,心境凄凉,满怀郁愤。次年送客湓浦口,遇到琵琶女,创作出这首传世名篇。

朦胧诗人——李商隐

李商隐,晚唐著名诗人。擅长骈文写作,诗作文学价值也很高,他和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”,其诗构思新奇,风格浓丽,尤其是一些爱情诗写得缠绵悱恻,为人传诵,但过于隐晦迷离,难于索解。因处于牛李党争的夹缝之中,一生很不得志。

《蜀道难》

李白借用乐府古题,着力描绘了秦蜀道路上壮丽雄险的山川,诗中的描绘,既是蜀道之景,又是作者心中的意象。诗中的感叹既有山川险阻之叹,又有人生坎坷、功业难成之慨。

全诗分为三个部分:

第一部分:以感情强烈的咏叹点出主题,为全诗奠定了雄放的基调。

第二部分:写山势的高危。

第三部分:写蜀道的险要,以险要来写蜀道的难行。

《登高》

本诗描绘了一幅壮阔的长江秋景图,抒发了诗人长年漂泊、老病孤愁的复杂感情和抱负无成的怅恨,言辞慷慨激越,感情动人心弦。

诗的前四句写登高见闻;后四句抒情。

《琵琶行并序》

这首诗通过描写一个琵琶女高超的弹奏技艺和她悲凉的身世,表达了作者对琵琶女高超技艺的赞颂和对被压迫、被玩弄女子的尊重与同情;同时联想到自己被贬谪的悲凉境遇,感到异常悲伤,发出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的深深感叹。

全诗一共分为五部分:

第一部分:江头送客闻琵琶。

第二部分:江心聆听琵琶曲。

第三部分:琵琶女自诉身世。

第四部分:诗人同病相怜的感慨。

第五部分:重闻琵琶,青衫湿透。

《锦瑟》

全诗借“庄周梦蝶”、“望帝啼鹃”、“沧海明珠”、“良玉生烟”四个典故,写出了诗人一生的失意潦倒和惆怅,表达了哀怨凄凉的思想感情。

《蜀道难》

主题1:鉴赏多种艺术手法,感受浪漫主义艺术魅力

1.“蜀道之难,难于上青天”一句在诗中出现了三次,有什么作用?

明确:全诗三次感叹“蜀道之难,难于上青天”,使全诗感情跌宕,作用各有细微差别。

第一次感叹“蜀道之难,难于上青天”是在全诗开篇,既是借神话传说对秦蜀两地难以往来的感叹,也是为全诗定下了雄放基调,使人一读诗作就被诗人的感叹所震撼。

第二次感叹“蜀道之难,难于上青天”是在借用想像、夸张等艺术手法写蜀道高危后的情感抒发,我们在诗人感叹的同时也禁不住发出自己由衷的感叹,让诗歌的感情往前推了一大步。

第三次感叹“蜀道之难,难于上青天”是在写蜀道险要后的长叹,这是诗作收尾之叹,也是诗人发自心灵最深处的一声慨叹,与开篇之叹相呼应,让人回味不已。

这三次感叹就像歌曲中的重章复唱,使全诗情感跌宕不止,节奏起伏变化不断,十分耐人寻味。

2.诗人是怎样来表现蜀道的雄奇险峻的?

总结:诗人正是用变幻莫测的笔法,淋漓尽致地刻画了古蜀道逶迤、峥嵘、高峻、崎岖的面貌,描绘出了一幅嵯峨、雄奇的山水画卷。

明确:

主题2:赏析情景交融,把握思想感情

结合整首诗,说说作者写到了哪些自然景物?表现了诗人怎样的感情?

明确:作者写到了“悲鸟”、“古木”、“子规”、“夜月”,把我们带进一个古木参天、冷寂荒凉、鸟声悲凄的境地。杜鹃声声空谷传音,静寂荒冷里布满哀愁,诗人借景抒情,用“悲鸟号古木”、“子规啼夜月”等感彩浓厚的自然景观,渲染了旅愁和蜀道上空寂苍凉的环境气氛,再一次有力地烘托了蜀道之难难于上青天的情状。表达了诗人对国家的忧虑与关切之情。也借以表现自己功名未就功业难成的感慨。

《登高》

主题:赏析环境描写,把握思想感情

1.诗歌前两联勾画三峡深秋时的景象,但没有一个“秋”字。哪些词说明时值深秋?景物有什么特点?

明确:“天高”、“猿啸”、“渚清沙白”、“落木萧萧”。诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,于不动声色的景物描写中让人倾听灵魂深处的苍凉与悲苦。“无边”、“不尽”,使“萧萧”、“滚滚”更加形象化,呈现出雄阔苍凉的特点。

2.《登高》中“悲”“独”两种情怀的内涵是什么?全诗是如何抒发这样的情怀的?

明确:颈联中的“悲”和“独登台”不仅暗合首联的“哀”,而且表明了诗人是在高处远眺,这就把眼前景和心中情紧密地联系在一起了。“悲”字是诗人感时伤怀思想的直接流露,是诗人忧国忧民感情的充分体现。“独”一是独知此宇宙与人生之悲怆,二是独自承担此苦难的情怀。全诗用浑融的色调,将风急、猿啸、鸟飞、木落与滚滚江水描写成天地同悲的宏大意境,再引出自己悲苦、孤独的感伤情怀,全诗既流畅浑厚,又高歌激昂。气象磅礴,情景交融,达到了炉火纯青的地步。

《琵琶行并序》

主题1:欣赏音乐描写,学习高超的表达技巧

1.文字是无声的,却能够生动地刻画有声的音乐。在《琵琶行并序》中,白居易是如何表现琵琶的音乐魅力的?

明确:作者运用大量生动的比喻来刻画音乐。如从“大弦”句至“四弦”句皆是如此。用叠词“嘈嘈”写大弦的乐音时把它比喻成“急雨”,用叠词“切切”写小弦的声音时又用“私语”作比,用“嘈嘈切切”写大小弦的合奏时把乐音比喻成“大珠小珠落玉盘”。把视觉形象、听觉形象联合起来

通比音乐,就使得琵琶女的弹奏非常具体形象。

又如,诗人用旋律的变化写先“滑”后“涩”的两种音乐意境。“间关”之声如“莺语花底”般轻快流利;“幽咽”之声如“泉流冰下”般悲抑哽塞。

再如,诗人用“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”这样的感受来描绘余音袅袅、寓意无穷的音乐境界,用“银瓶乍破”“铁骑突出”来写音乐的突转急促,用“裂帛”来写音乐的戛然而止等,真是令人拍案叫绝。

2.《琵琶行》的叙事、写景、抒情有什么特点?

明确:《琵琶行》虽然也是用叙述描写来表现事件,但却简到不能再简,而在人物心理描写和环境气氛渲染方面,却浓墨重彩,务求尽情。《琵琶行》就是用情把声和事紧紧联结在一起,声随情起,情随事迁,使诗的进程始终伴随着动人的情感力量。除此之外,《琵琶行》的抒情性还表现在以精选的意象来营造恰当的氛围、烘托诗歌的意境上。如“枫叶荻花秋瑟瑟”、“别时茫茫江浸月”等,将瑟瑟作响的枫叶、荻花和茫茫江月构成哀凉孤寂的画面,其中透露的凄楚、感伤、怅惘意绪为诗中人物、事件统统染色,也使读者对如此意境、氛围而心灵摇荡,不能自已。

主题2:欣赏环境描写,领悟思想感情

1.《琵琶行》中有三处写到月,“别时茫茫江浸月”,“唯见江心秋月白”,“绕船月明江水寒”,这些对月的描写有什么作用?

明确:“别时茫茫江浸月”,叙述别时景象,景中含情。茫茫江水,溶溶月色,无不弥散着诗人的离愁别绪,仿佛诗人的心情融化其中,与自然风物有了感应。

“唯见江心秋月白”,写音乐结束时寂静的环境。音乐结束,但其感情仍在扩散,一直渗入被秋月照亮的江心,又仿佛江心秋月也为音乐中的感情所打动。情景交融,烘托了音乐效果,形成令人回味的意境。

另外如“绕船月明江水寒”,写琵琶女独守空船时的环境,渲染了琵琶女冷落凄凉的心情;“黄芦苦竹绕宅生”,写诗人的生活环境,渲染了诗人被贬后的孤寂悲凉。

总之,一枝一叶总关情。诗歌中的风物是溢满感情的意象,叠加在一起,使《琵琶行》整个诗境恍若沉浸在浔阳江头那一派忧郁的月光中,凄美、哀伤、动人。

2.“同是天涯沦落人”有什么具体内涵?

明确:琵琶女的遭遇和诗人的被贬,反映了世态的炎凉和朝政的动乱。这二者看似貌异,实则神合,这句诗便是这貌异神合的焦点。

《锦瑟》

主题:学习典故,掌握其表达作用

《锦瑟》一诗用典历来为人传颂,本诗用了哪些典故?各有什么作用?

明确:典故一:庄生晓梦迷蝴蝶。诗人借此是写昔日的理想和情思是那样美好,在回忆中又是如此真切,如此使人迷恋,致使诗人觉得它才是真实的存在,而眼下的困顿状况只不过是一场梦。

典故二:望帝春心托杜鹃。杜鹃啼春,这与锦瑟有何关联呢?原来,锦瑟繁弦,哀音怨曲,引起诗人无限悲戚。难言的怨愤,如闻杜鹃的哀啼,送春归去。诗人似乎表明了对“华年”的一往情深,无论是梦是真,他都不会让自己的“春心”自生自灭,即使死去,也要像望帝那样唱出自己的悲哀。

典故三:沧海月明珠有泪。诗人借此把月、珠、泪合而为一,构成了一种朦胧的妙境,表达出一种复杂的怅惘情怀,既有对其高旷意境的爱赏,又有对其凄寒孤寂的感伤。

典故四:蓝田日暖玉生烟。蓝田的玉山为日光煦照,蕴藏其中的美玉的精气冉冉升腾,远察犹在,近观却无。诗人借具有极高美学意味的理想景象,抒发了一种对高洁情感无法亲近的怅恨。

阅读下面这首诗,完成1~2题。

旅夜书怀

杜 甫

细草微风岸,危樯独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

名岂文章著,官应老病休。

飘飘何所似?天地一沙鸥。

1.这首诗颔联写景的两句历来为人们所称道,请分析这两个写景句的特点及作用。

答:_____________________________________________

参考答案:这两句从远近两个角度写所见之景,远处:明星低垂,平野辽阔无边;近处:明朗的月光下,江水汹涌澎湃,奔流不息。而营造的境界可谓雄浑阔大,但并不表“喜”的情感,而是用阔大的意境反衬诗人孤苦伶仃的形象和漂泊无依的凄怆的心情。

2.简析尾联所运用的写作手法及作用。

答:_____________________________________________

答案:(1)运用比喻的修辞手法,以沙鸥自况,突出内心的孤独寂寞。

(2)运用反衬的手法,把沙鸥置于水天之间长空浩渺的背景之中,表现了诗人漂泊无依的境况。

(3)寓情于景,在阔大苍凉的景物描写中蕴涵了诗人内心无尽的感伤。

李商隐的诗以朦胧晦涩著称,《锦瑟》一诗的主旨历来众传纷纭。你对本诗的主旨是怎么看的呢?

观点交流:观点一:悼亡诗。为悼念亡妻而作。

观点二:咏物诗。“锦瑟无端五十弦”,开端引出所咏之物。“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”是写瑟音的美妙,而“此情可待成追忆”则写在瑟声中表现的感情。

观点三:抒情诗。抒发自己壮志难酬的感慨。李商隐少年得志,但在牛李两党的争执中却最终难得重用,只得借诗抒发自己的抑郁之情了。

一、基础积累(18分,每小题3分)

1.下列句子中加点词的解释正确的一项是( )

①如听仙乐耳暂明 暂:暂时

②却坐促弦弦转急 促:拧紧

③秋月春风等闲度 等闲:轻易、随便

④琵琶声停欲语迟 迟:迟疑

⑤西当太白有鸟道 当:当中

⑥以手抚膺坐长叹 坐:白白地

A.②③⑤⑥ B.①③④⑤ C.②③④⑥ D.①②④⑤

【解析】选C。①暂:一下子;⑤当:在。故排除A、B、D三项。

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

2.加点词与现代汉语意义用法都相同的一项是( )

①明年秋 ②委身为贾人妇

③低眉信手续续弹 ④今漂沦憔悴

⑤铁骑突出刀枪鸣 ⑥整顿衣裳起敛容

⑦恬然自安 ⑧因为长句

⑨凄凄不似向前声

A.①②⑤⑥ B.②③④⑦ C.①③⑧⑨ D.①④⑤⑨

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

【解析】选B。①古:第二年。今:指今年的下一年。⑤古:“突”,副词,突然;“出”,动词,出现。今:鼓出来;超过一般地显露出来。⑥古:整理,理一理。今:使紊乱的变为整齐;使不健全的健全起来。⑧古:“因”,连词,因而;“为”:动词,作。今:表原因,常跟“所以”连用,表因果关系。⑨古:一个词,名词,从前。今:两个词,向,表方位的介词,前,名词,表方位。

3.下列句子中加点词的意义相同的一项是( )

【解析】选D。A项,连词,倘若、如果/不定代词,有的人。

B项,名词,话/名词,字。C项,动词,叫,吩咐,命令/动词,命名,题名。D项,介词,给、替。

4.下列各项中,句式不同于其他三项的是( )

A.血色罗裙翻酒污

B.蜀道之难,难于上青天

C.尝学琵琶于穆、曹二善才

D.转徙于江湖间

【解析】选A。A项为被动句,B、C、D三项是状语后置句。

5.对《琵琶行并序》中琵琶女这个人物形象分析不恰当的一项是( )

A.诗人通过身世的询问和肖像描写,采用如怨如慕、如泣如诉的抒情笔调,表现她欲说还休的内心矛盾和难言之痛。

B.文中着力描写琵琶女的弹奏情态,意在通过音乐形象的千变万化,展现琵琶女起伏回荡的心潮,从而揭示她的内心世界。

C.琵琶女这个人物形象塑造得真实典型。诗人通过这个人物形象,深刻地反映了封建社会中被侮辱、被损害的艺人们的命运。

D.作者写琵琶女这个人物,实际上就是写作者自己,作者与琵琶女有相同的经历和遭遇,所以发出“同是天涯沦落人”的感慨。

【解析】选A。“欲说还休的内心矛盾和难言之痛”不符合文意。

6.对《登高》的内容解说不当的一项是( )

A.一、二句写诗人登高所见所闻,“天”“风”“沙”“渚”

“猿啸”“鸟飞”勾画出一幅“万类霜天竞自由”的优美画面。

B.三、四句写诗人远眺所见,仰望萧萧而下的树叶,俯视滚滚而来的江水,在写景的同时,深沉地抒发了自己的情怀。

C.五、六句诗人把以上景物描写蕴涵的情感明朗化了,这就把眼前景和心中情紧密联系在一起,倾诉了诗人长年漂泊、老病孤愁的思想情感。

D.七、八句写诗人备尝艰难潦倒之苦,悲愁难以排遣,无限悲凉之意,溢于言外。

【解析】选A。“勾画出……优美画面”错。描绘的是一幅苍凉的画面。

二、名句默写(5分)

7.将下列诗句的空白部分补充完整。

(1)连峰去天不盈尺,___________________。

(2)___________________,潦倒新停浊酒杯。

(3)___________________,犹抱琵琶半遮面。

(4)___________________,此时无声胜有声。

(5)___________________,相逢何必曾相识。

答案:(1)枯松倒挂倚绝壁 (2)艰难苦恨繁霜鬓 (3)千呼万唤始出来 (4)别有幽愁暗恨生 (5)同是天涯沦落人

8.“推手遽止之,湿衣泪滂滂。颖乎尔诚能,无以冰炭置我肠!”这句表现了什么思想感情?对比前面诗句,你认为琴师的高超技巧是怎样体现的?(6分)

答:____________________________________________

参考答案:表现了听琴者听后的感同身受的思想感情。

运用通感手法写自己听琴的感受和反应,从侧面烘托琴声的优美动听。

9.作者在描写音乐这一无形的事物时采用了怎样的方法?

(6分)

答:____________________________________________

参考答案:化无形为有形,利用人类五官通感的生理机能,致力于把比较难于捕捉的声音转化为比较容易感受的视觉形象。

10.前人认为,“看”字看似平常,实际上非常传神,它能真切透露出抒情主人公的形象。你同意这种说法吗?为什么?

答:____________________________________________

参考答案:同意。“看”,在诗中指回望(步骤一)。离人孤独地走了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看又不敢看的形象(步骤二)。只一“看”字,就淋漓尽致地表现了离别的酸楚(步骤三)。

四、语言表达(9分)

11.学校要举行元旦晚会,下面是节目单

(1)诗朗诵:《蜀道难》 作者 李白 表演 高一·六班

(2)琵琶独奏 表演 高一·十班

假如你是主持人,请为这两个节目之间设计一段串联词。

答:____________________________________________

【解析】此题考查语言的综合运用能力。答题时要注意兼顾两个节目的内容以及语言的流畅。

参考答案:高一·六班饱含感情的诗朗诵,让我们跟随李白在雄奇的蜀道历尽艰险,接下来的琵琶曲能否让我们相隔千年触摸到诗人白居易的别样情怀?欢迎十班同学上台表演。