第12课 新文化运动 课件(27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课 新文化运动 课件(27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-08 06:21:11 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

候课任务

任务一:背诵第11课

1.二次革命导火线

2.镇压二次革命后袁世凯为复辟帝制对内对外有哪些措施?

3.袁世凯死后,北洋军阀形成了哪些派系?各个派系为首的分别是谁?

任务二:诵读第12课黑体大字部分

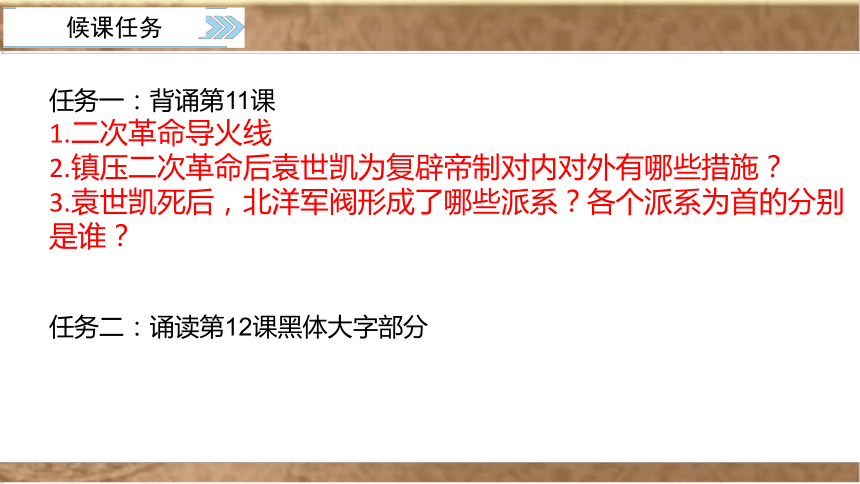

材料展示:

中国学习西方经历了三个阶段,第一期,先从器物上感觉不足;第二期,是从制度上感觉不足;第三期,便是从文化根本上感觉不足。

——梁启超《五十年中国进化概论》

中国近代化的探索

洋务运动

戊戌

变法

辛亥革命

新文化运动

技术技术

制度制度

思想文化思想文化

特点:由浅入深,由表及里

19世纪60年代——20世纪初

第12课

新文化运动

第四单元

新民主主义革命的开始

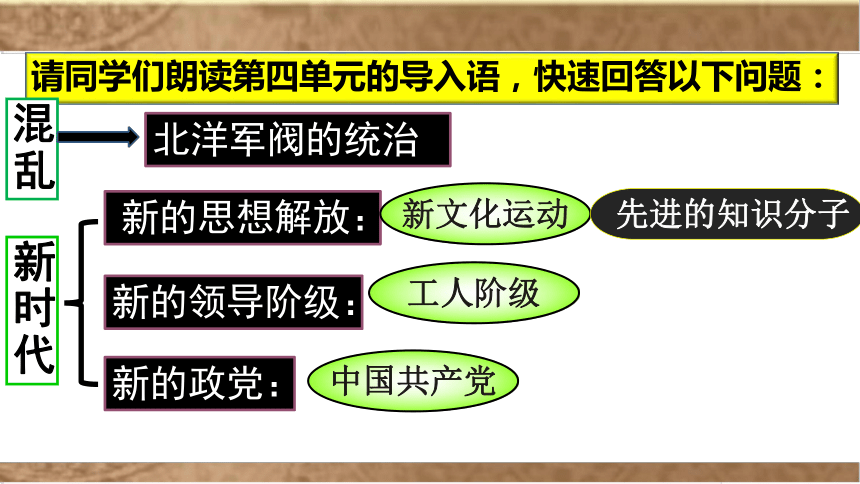

请同学们朗读第四单元的导入语,快速回答以下问题:

混乱

北洋军阀的统治

新时代

新的思想解放:

新的领导阶级:

新的政党:

新文化运动

工人阶级

中国共产党

先进的知识分子

1.了解新文化运动兴起背景,识记新文化运动兴起标志、主要阵地、代表人物、口号。

2.概述新文化运动的主要内容,探究新文化运动在中国近代思想解放运动中的意义。

3.学习陈独秀、鲁迅等人在反封建斗争中的勇敢精神和先锋作用,增强民主与科学意识,热爱祖国、建设祖国使命感。

学习目标

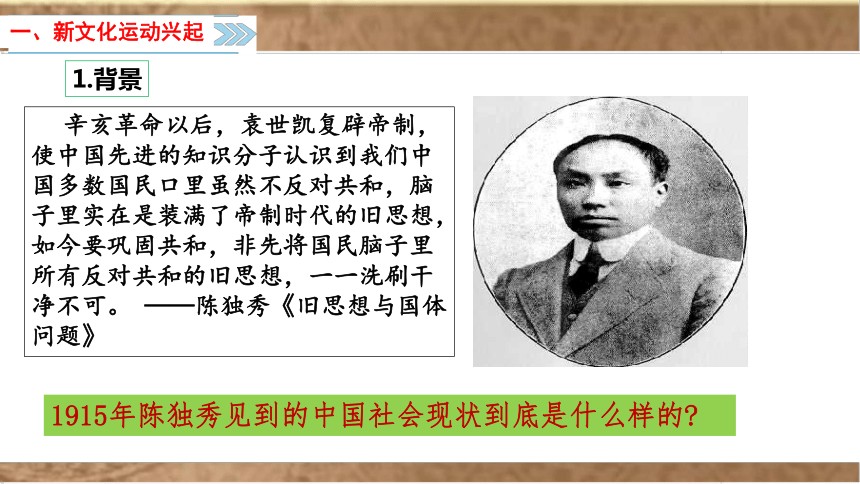

1915年陈独秀见到的中国社会现状到底是什么样的

1.背景

辛亥革命以后,袁世凯复辟帝制,使中国先进的知识分子认识到我们中国多数国民口里虽然不反对共和,脑子里实在是装满了帝制时代的旧思想,如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可。

——陈独秀《旧思想与国体问题》

一、新文化运动兴起

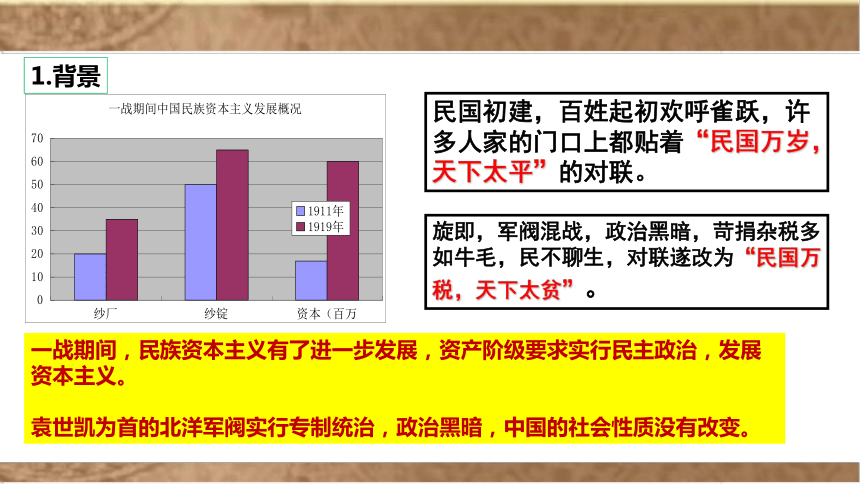

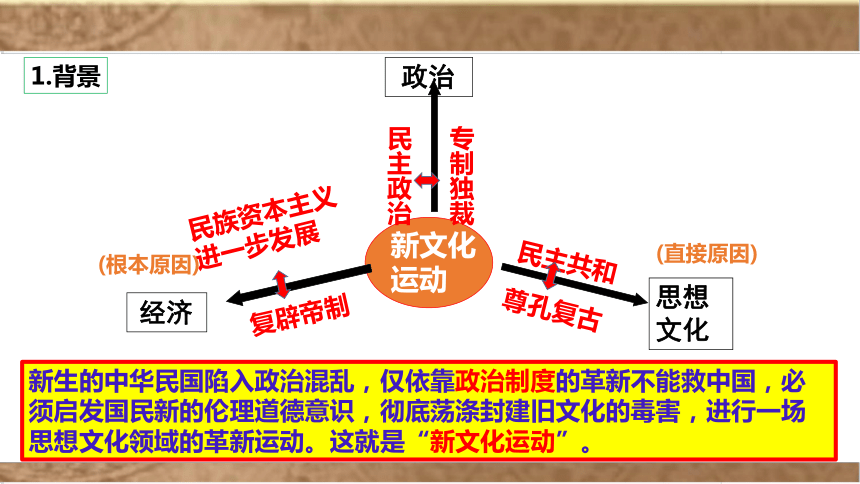

一战期间,民族资本主义有了进一步发展,资产阶级要求实行民主政治,发展资本主义。

袁世凯为首的北洋军阀实行专制统治,政治黑暗,中国的社会性质没有改变。

民国初建,百姓起初欢呼雀跃,许多人家的门口上都贴着“民国万岁,天下太平”的对联。

旋即,军阀混战,政治黑暗,苛捐杂税多如牛毛,民不聊生,对联遂改为“民国万税,天下太贫”。

1.背景

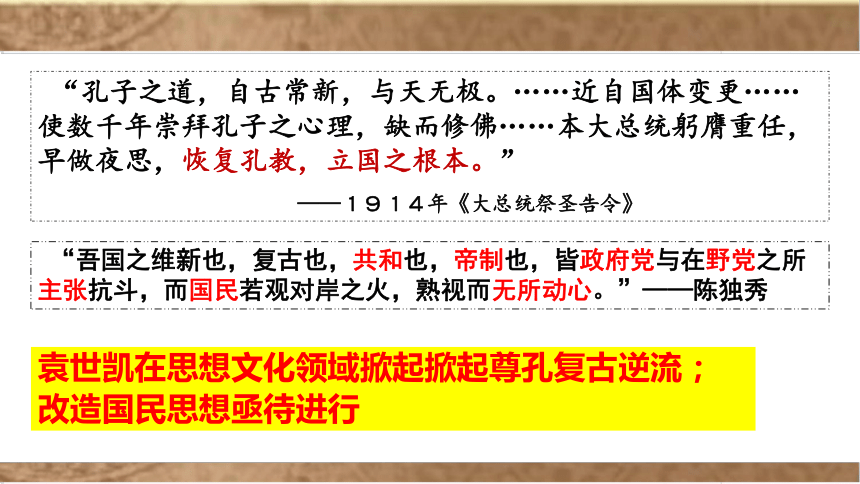

“孔子之道,自古常新,与天无极。……近自国体变更……使数千年崇拜孔子之心理,缺而修佛……本大总统躬膺重任,早做夜思,恢复孔教,立国之根本。”

——1914年《大总统祭圣告令》

“吾国之维新也,复古也,共和也,帝制也,皆政府党与在野党之所主张抗斗,而国民若观对岸之火,熟视而无所动心。”——陈独秀

袁世凯在思想文化领域掀起掀起尊孔复古逆流;

改造国民思想亟待进行

新文化

运动

政治

思想文化

经济

民族资本主义

进一步发展

民主共和

尊孔复古

民主政治

专制独裁

复辟帝制

(根本原因)

(直接原因)

1.背景

新生的中华民国陷入政治混乱,仅依靠政治制度的革新不能救中国,必须启发国民新的伦理道德意识,彻底荡涤封建旧文化的毒害,进行一场思想文化领域的革新运动。这就是“新文化运动”。

2.概况

开始时间

兴起标志

思想阵地

代表人物

陈独秀在上海创办《青年杂志》

1915年

《新青年》

北京大学

陈独秀

蔡元培

鲁

迅

胡

适

新文化运动的先驱

陈独秀

陈独秀(1879—1942)

原名乾生,安徽怀宁人。

早年参加辛亥革命。

1915年自创办的《青年杂志》。

1917年2月发表《文学革命论》。

在新文化运动的各阶段都发挥巨大作用。

1921年7月当选为中国共产党总书记。

1927年被撤销总书记职务。

1932年被国民党政府逮捕叛徒刑13年。1937年8月被释放。1942年5月27日病逝。

法文“青年”

富兰克林

18世纪法国启蒙运动是一场反封建的思想解放运动。启蒙思想家们倡导自由、民主、平等等思想。

“他从苍天处取得闪电,从暴君处取得民权。”民主与科学是富兰克林一生取得的两件伟大成绩。

根据封面信息和材料内容,归纳《青年杂志》的主题是什么?陈独秀创办此杂志用意吗?

“救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。”

鲁

迅

胡

适

李大钊

陈独秀

终身以“新青年”自居

铁肩担道义

妙手著文章

中国自由主义之父

横眉冷对千夫指

俯首甘为孺子牛

1917年初,蔡元培聘任陈独秀为北大文科学长。经北大批准,李大钊﹑鲁迅﹑胡适、周作人等人参与《新青年》的编辑工作。陈独秀将《新青年》编辑部从上海迁到北京。

阵地:《新青年》和北京大学

《宽容》

鲁迅

李大钊

蔡元培

陈独秀

胡适

拿世界各国的大学校长来比较一下,牛津、剑桥、巴黎、柏林、哈佛、哥伦比亚等等,这些校长中,在某些学科上有卓越贡献的,固不乏其人;但是,以一个校长身份,而能领导那所大学对一个民族、一个时代起到转折作用的,除蔡元培而外,恐怕找不出第二个。

—胡适转述美国哲学家杜威的话

北京大学为什么会成为新文化运动的活动基地?

“对于学说,信世界各大学通例,循思想自由原则,取兼容并包主义,······信无论何种学派,苟其言之成理,持之有效,尚不达自然淘汰之命运,即使彼此相反,也听他们自由发展。”

——蔡元培

二.新文化运动的内容与意义

1.内容

新青年代表作品

1.《一个贞烈的女孩子》

(第七卷第二号)

2.《狂人日记》(鲁迅)

(第四卷第五号)

3.《袁世凯复活》(陈独秀)

(第二卷第四号)

4.《药》(鲁迅)

(第六卷第五号)

5.文学改良刍议(胡适)

(第二卷第五号)

6.《文学革命论》(陈独秀)

(第六卷第二号)

是谁杀死了阿毛?

旧道德和旧文化

《新青年》刊登这篇文章的意图?

抨击旧道德和旧文化

《一个贞烈的女孩子》

一个十四岁的女孩子锁在后堂屋西头房里……她的父亲忽然站起来说道:

“阿毛,你怎么这样的糊涂。我自从得了吴家那孩子死信,就拿定注意叫你殉节。又叫你娘苦口劝你走这条路,成就你一生名节,做一个百世流芳的贞烈女子。又帮你打算,叫你绝粒。……这样殉节,要算天底下第一种有体面的事,祖宗的面子上,都添许多光彩……”

《狂人日记》节选

妹子是被大哥吃了,母亲知道没有,我可不得而知。

母亲想也知道;不过哭的时候,却并没有说明,大约也以为应当的了。记得我四五岁时,坐在堂前乘凉,大哥说姨娘生病,做儿子的须割下一片肉来,煮熟了请他吃,才算好人;母亲也没有说不行。一片吃的,整个的自然也吃得。但是那天的哭法,现在想起来,实在还教人伤心,这真是奇极的事!

你同意这种说法吗?鲁迅写狂人日记的目的?

揭露了封建道德礼教吃人的本质

《袁世凯复活》节选

……袁世凯之废共和复帝制,乃恶果非恶因,乃枝叶之罪恶,非根本之罪恶。若夫别尊卑,重阶级,主张人治,反对民权之思想之学说,实为制造专治帝王之根本恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除净尽,则有因必有果,无数废共和复帝制之袁世凯,当然接踵应运而生,毫不足怪…。

陈独秀认为袁世凯复辟帝制的根本原因是?

缺乏民主的思想

巜药》节选

“吃了吗?好了吗?老栓,就是运气你了!你运气,要不是我信息灵…"

老栓一手提了茶壶,一手恭恭敬敬的睡着;笑嘻嘻的听。满座的人,也都恭恭敬敬的听。华大妈也黑着眼眶,笑嘻嘻的送出茶碗茶叶来,加上一个橄榄,老栓便去冲了水。

"这是包好!这是与众不同的。你想,趁热的拿来,趁热的吃下。”横肉的人只是嚷。

"真的呢,有没有康大叔照顾,怎么会这样…"华纳妈也很感激的谢他。

“包好,包好!"这样的趁热吃下。这样的人血馒头,什么痨病都包好!"

你认为这样的“人血馒头”能治病?

缺乏科学的思想

民主与科学

西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。——陈独秀《敬告青年》

德、赛两先生指什么

《文学改良刍议》节选

吾以为今日而言文学改良,须从八事入手,八事着何?

一曰,需言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟。五曰,务去滥调套语。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语。

《文学革命论》节选

“推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了通俗的社会文学。"

这两篇文章提倡什么?主张什么文学语言

提倡文学革命,新鲜、平易、通俗的新文学;

主张以白话文为新文学的语言。

2.意义

“有很长一段时间,每天除上课、阅报以外,看书,看《新青年》;谈话,谈《新青年》;思考,也思考《新青年》上所提出的问题。”

——毛泽东

《新青年》“象春雷初动一般,……惊醒了整个时代的青年。他们首先发现自己是青年,又粗略地认识了自己的时代。

——北大中文系学生杨振声

新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主和科学的洗礼,为五四运动起到了思想宣传和铺垫的作用。

有一定的片面性,但仍是一次伟大的思想解放运动

“新文化运动是人的运动。”

“一个民族的觉醒首先是文化上的觉醒。”

《新青年》第七卷第五号

课堂小结

抨击旧道德和旧文化

提倡民主和科学

新文化运动

时间:1915年《青年杂志》

伟大的思想解放运动

兴起

内容

意义

代表人物、主要阵地

倡导文学革命

随堂演练

1、近代中国进步的知识分子掀起新文化运动是为了(

)

A、宣传马克思主义

B、与洋务派论战

C、与立宪派的论战

D、同复古主义思想斗争

2、把反对封建礼教和封建道德的革命内容,同新文学的形式结合起来,树立了新文学的典范的是

(

)

A、陈独秀

B、李大钊

C、鲁迅

D、胡适

3、新文化运动的主要阵地是

(

)

A、《新青年》 B、《中外纪闻》

C、《民报》

D、《申报》

D

C

A

4、新文化运动的主要代表人物有

(

)

①陈独秀

②李大钊

③鲁迅

④胡适

⑤毛泽东

A、①②

B、①②③

C、①②③④

D、①②③④⑤

5、新文化运动的性质是

(

)

A、 我国历史上一次空前的思想大解放运动

B、 是一次资产阶级文化启蒙运动

C、 民主、科学思想的普及教育运动

D、 马克思主义的宣传教育运动

C

A

候课任务

任务一:背诵第11课

1.二次革命导火线

2.镇压二次革命后袁世凯为复辟帝制对内对外有哪些措施?

3.袁世凯死后,北洋军阀形成了哪些派系?各个派系为首的分别是谁?

任务二:诵读第12课黑体大字部分

材料展示:

中国学习西方经历了三个阶段,第一期,先从器物上感觉不足;第二期,是从制度上感觉不足;第三期,便是从文化根本上感觉不足。

——梁启超《五十年中国进化概论》

中国近代化的探索

洋务运动

戊戌

变法

辛亥革命

新文化运动

技术技术

制度制度

思想文化思想文化

特点:由浅入深,由表及里

19世纪60年代——20世纪初

第12课

新文化运动

第四单元

新民主主义革命的开始

请同学们朗读第四单元的导入语,快速回答以下问题:

混乱

北洋军阀的统治

新时代

新的思想解放:

新的领导阶级:

新的政党:

新文化运动

工人阶级

中国共产党

先进的知识分子

1.了解新文化运动兴起背景,识记新文化运动兴起标志、主要阵地、代表人物、口号。

2.概述新文化运动的主要内容,探究新文化运动在中国近代思想解放运动中的意义。

3.学习陈独秀、鲁迅等人在反封建斗争中的勇敢精神和先锋作用,增强民主与科学意识,热爱祖国、建设祖国使命感。

学习目标

1915年陈独秀见到的中国社会现状到底是什么样的

1.背景

辛亥革命以后,袁世凯复辟帝制,使中国先进的知识分子认识到我们中国多数国民口里虽然不反对共和,脑子里实在是装满了帝制时代的旧思想,如今要巩固共和,非先将国民脑子里所有反对共和的旧思想,一一洗刷干净不可。

——陈独秀《旧思想与国体问题》

一、新文化运动兴起

一战期间,民族资本主义有了进一步发展,资产阶级要求实行民主政治,发展资本主义。

袁世凯为首的北洋军阀实行专制统治,政治黑暗,中国的社会性质没有改变。

民国初建,百姓起初欢呼雀跃,许多人家的门口上都贴着“民国万岁,天下太平”的对联。

旋即,军阀混战,政治黑暗,苛捐杂税多如牛毛,民不聊生,对联遂改为“民国万税,天下太贫”。

1.背景

“孔子之道,自古常新,与天无极。……近自国体变更……使数千年崇拜孔子之心理,缺而修佛……本大总统躬膺重任,早做夜思,恢复孔教,立国之根本。”

——1914年《大总统祭圣告令》

“吾国之维新也,复古也,共和也,帝制也,皆政府党与在野党之所主张抗斗,而国民若观对岸之火,熟视而无所动心。”——陈独秀

袁世凯在思想文化领域掀起掀起尊孔复古逆流;

改造国民思想亟待进行

新文化

运动

政治

思想文化

经济

民族资本主义

进一步发展

民主共和

尊孔复古

民主政治

专制独裁

复辟帝制

(根本原因)

(直接原因)

1.背景

新生的中华民国陷入政治混乱,仅依靠政治制度的革新不能救中国,必须启发国民新的伦理道德意识,彻底荡涤封建旧文化的毒害,进行一场思想文化领域的革新运动。这就是“新文化运动”。

2.概况

开始时间

兴起标志

思想阵地

代表人物

陈独秀在上海创办《青年杂志》

1915年

《新青年》

北京大学

陈独秀

蔡元培

鲁

迅

胡

适

新文化运动的先驱

陈独秀

陈独秀(1879—1942)

原名乾生,安徽怀宁人。

早年参加辛亥革命。

1915年自创办的《青年杂志》。

1917年2月发表《文学革命论》。

在新文化运动的各阶段都发挥巨大作用。

1921年7月当选为中国共产党总书记。

1927年被撤销总书记职务。

1932年被国民党政府逮捕叛徒刑13年。1937年8月被释放。1942年5月27日病逝。

法文“青年”

富兰克林

18世纪法国启蒙运动是一场反封建的思想解放运动。启蒙思想家们倡导自由、民主、平等等思想。

“他从苍天处取得闪电,从暴君处取得民权。”民主与科学是富兰克林一生取得的两件伟大成绩。

根据封面信息和材料内容,归纳《青年杂志》的主题是什么?陈独秀创办此杂志用意吗?

“救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。”

鲁

迅

胡

适

李大钊

陈独秀

终身以“新青年”自居

铁肩担道义

妙手著文章

中国自由主义之父

横眉冷对千夫指

俯首甘为孺子牛

1917年初,蔡元培聘任陈独秀为北大文科学长。经北大批准,李大钊﹑鲁迅﹑胡适、周作人等人参与《新青年》的编辑工作。陈独秀将《新青年》编辑部从上海迁到北京。

阵地:《新青年》和北京大学

《宽容》

鲁迅

李大钊

蔡元培

陈独秀

胡适

拿世界各国的大学校长来比较一下,牛津、剑桥、巴黎、柏林、哈佛、哥伦比亚等等,这些校长中,在某些学科上有卓越贡献的,固不乏其人;但是,以一个校长身份,而能领导那所大学对一个民族、一个时代起到转折作用的,除蔡元培而外,恐怕找不出第二个。

—胡适转述美国哲学家杜威的话

北京大学为什么会成为新文化运动的活动基地?

“对于学说,信世界各大学通例,循思想自由原则,取兼容并包主义,······信无论何种学派,苟其言之成理,持之有效,尚不达自然淘汰之命运,即使彼此相反,也听他们自由发展。”

——蔡元培

二.新文化运动的内容与意义

1.内容

新青年代表作品

1.《一个贞烈的女孩子》

(第七卷第二号)

2.《狂人日记》(鲁迅)

(第四卷第五号)

3.《袁世凯复活》(陈独秀)

(第二卷第四号)

4.《药》(鲁迅)

(第六卷第五号)

5.文学改良刍议(胡适)

(第二卷第五号)

6.《文学革命论》(陈独秀)

(第六卷第二号)

是谁杀死了阿毛?

旧道德和旧文化

《新青年》刊登这篇文章的意图?

抨击旧道德和旧文化

《一个贞烈的女孩子》

一个十四岁的女孩子锁在后堂屋西头房里……她的父亲忽然站起来说道:

“阿毛,你怎么这样的糊涂。我自从得了吴家那孩子死信,就拿定注意叫你殉节。又叫你娘苦口劝你走这条路,成就你一生名节,做一个百世流芳的贞烈女子。又帮你打算,叫你绝粒。……这样殉节,要算天底下第一种有体面的事,祖宗的面子上,都添许多光彩……”

《狂人日记》节选

妹子是被大哥吃了,母亲知道没有,我可不得而知。

母亲想也知道;不过哭的时候,却并没有说明,大约也以为应当的了。记得我四五岁时,坐在堂前乘凉,大哥说姨娘生病,做儿子的须割下一片肉来,煮熟了请他吃,才算好人;母亲也没有说不行。一片吃的,整个的自然也吃得。但是那天的哭法,现在想起来,实在还教人伤心,这真是奇极的事!

你同意这种说法吗?鲁迅写狂人日记的目的?

揭露了封建道德礼教吃人的本质

《袁世凯复活》节选

……袁世凯之废共和复帝制,乃恶果非恶因,乃枝叶之罪恶,非根本之罪恶。若夫别尊卑,重阶级,主张人治,反对民权之思想之学说,实为制造专治帝王之根本恶因。吾国思想界不将此根本恶因铲除净尽,则有因必有果,无数废共和复帝制之袁世凯,当然接踵应运而生,毫不足怪…。

陈独秀认为袁世凯复辟帝制的根本原因是?

缺乏民主的思想

巜药》节选

“吃了吗?好了吗?老栓,就是运气你了!你运气,要不是我信息灵…"

老栓一手提了茶壶,一手恭恭敬敬的睡着;笑嘻嘻的听。满座的人,也都恭恭敬敬的听。华大妈也黑着眼眶,笑嘻嘻的送出茶碗茶叶来,加上一个橄榄,老栓便去冲了水。

"这是包好!这是与众不同的。你想,趁热的拿来,趁热的吃下。”横肉的人只是嚷。

"真的呢,有没有康大叔照顾,怎么会这样…"华纳妈也很感激的谢他。

“包好,包好!"这样的趁热吃下。这样的人血馒头,什么痨病都包好!"

你认为这样的“人血馒头”能治病?

缺乏科学的思想

民主与科学

西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。——陈独秀《敬告青年》

德、赛两先生指什么

《文学改良刍议》节选

吾以为今日而言文学改良,须从八事入手,八事着何?

一曰,需言之有物。二曰,不摹仿古人。三曰,须讲求文法。四曰,不作无病之呻吟。五曰,务去滥调套语。六曰,不用典。七曰,不讲对仗。八曰,不避俗字俗语。

《文学革命论》节选

“推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了通俗的社会文学。"

这两篇文章提倡什么?主张什么文学语言

提倡文学革命,新鲜、平易、通俗的新文学;

主张以白话文为新文学的语言。

2.意义

“有很长一段时间,每天除上课、阅报以外,看书,看《新青年》;谈话,谈《新青年》;思考,也思考《新青年》上所提出的问题。”

——毛泽东

《新青年》“象春雷初动一般,……惊醒了整个时代的青年。他们首先发现自己是青年,又粗略地认识了自己的时代。

——北大中文系学生杨振声

新文化运动动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了一次民主和科学的洗礼,为五四运动起到了思想宣传和铺垫的作用。

有一定的片面性,但仍是一次伟大的思想解放运动

“新文化运动是人的运动。”

“一个民族的觉醒首先是文化上的觉醒。”

《新青年》第七卷第五号

课堂小结

抨击旧道德和旧文化

提倡民主和科学

新文化运动

时间:1915年《青年杂志》

伟大的思想解放运动

兴起

内容

意义

代表人物、主要阵地

倡导文学革命

随堂演练

1、近代中国进步的知识分子掀起新文化运动是为了(

)

A、宣传马克思主义

B、与洋务派论战

C、与立宪派的论战

D、同复古主义思想斗争

2、把反对封建礼教和封建道德的革命内容,同新文学的形式结合起来,树立了新文学的典范的是

(

)

A、陈独秀

B、李大钊

C、鲁迅

D、胡适

3、新文化运动的主要阵地是

(

)

A、《新青年》 B、《中外纪闻》

C、《民报》

D、《申报》

D

C

A

4、新文化运动的主要代表人物有

(

)

①陈独秀

②李大钊

③鲁迅

④胡适

⑤毛泽东

A、①②

B、①②③

C、①②③④

D、①②③④⑤

5、新文化运动的性质是

(

)

A、 我国历史上一次空前的思想大解放运动

B、 是一次资产阶级文化启蒙运动

C、 民主、科学思想的普及教育运动

D、 马克思主义的宣传教育运动

C

A

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹