第12课 新文化运动 课件(34张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课 新文化运动 课件(34张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-08 15:07:51 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

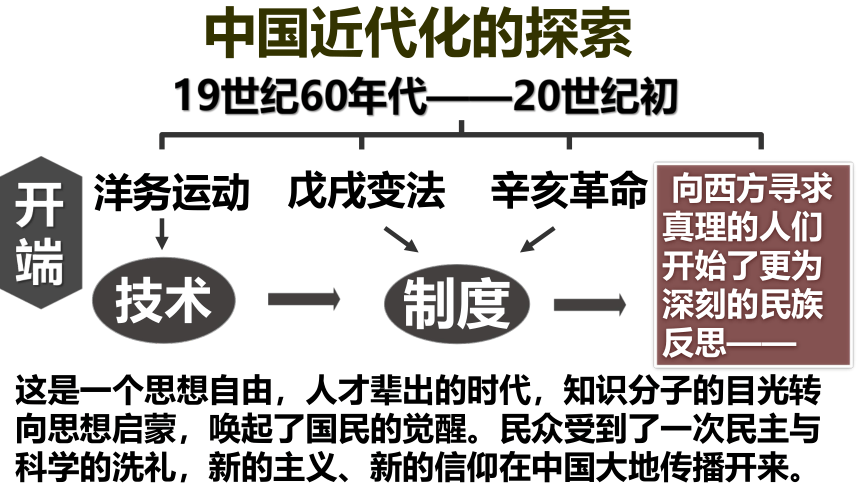

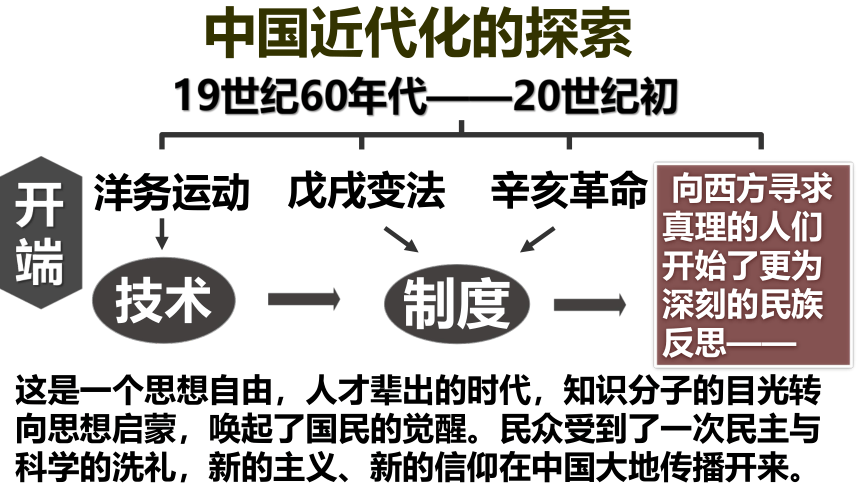

这是一个思想自由,人才辈出的时代,知识分子的目光转向思想启蒙,唤起了国民的觉醒。民众受到了一次民主与科学的洗礼,新的主义、新的信仰在中国大地传播开来。

中国近代化的探索

19世纪60年代——20世纪初

技术

制度

洋务运动

戊戌变法

辛亥革命

开端

向西方寻求真理的人们开始了更为深刻的民族反思——

部编版八年级上册

第四单元

新文化运动

壹

一场乱局引发的思考

—新文化运动的背景

1915年—1916年,袁世凯的复辟帝制活动,令举国哗然

1、袁世凯,为实现独裁和专制,推行孔教,掀起了一股尊孔复古的文化逆流。

2、中华民国建立后,从西方传入的民主、平等、自由、博爱等思想观念,在当时的知识阶层,尤其是青年学生中产生了越来越强烈的影响。

3、以陈独秀为代表的进步知识分子,从对辛亥革命的反思中认定必须根本改造国民性,号召人民进行思想解放,所以掀起了新文化运动。

新文化运动产生的背景

孔子个人的思想与后来逐步形成的严密体系的儒家思想有区别,被袁世凯作为统治工具的“孔子之道”,主要指三纲五常,忠孝节义等封建礼教。

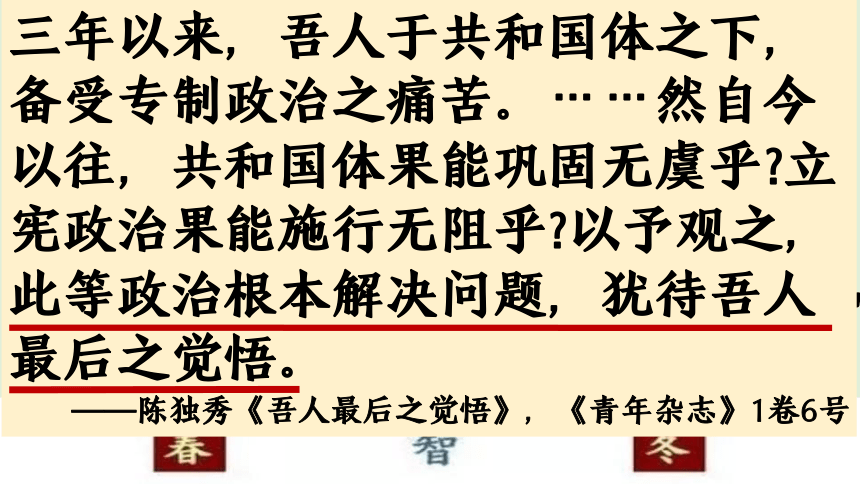

三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。……然自今以往,共和国体果能巩固无虞乎 立宪政治果能施行无阻乎 以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》,《青年杂志》1卷6号

贰

两个阵地孕育的思潮

——新文化运动的兴起和发展

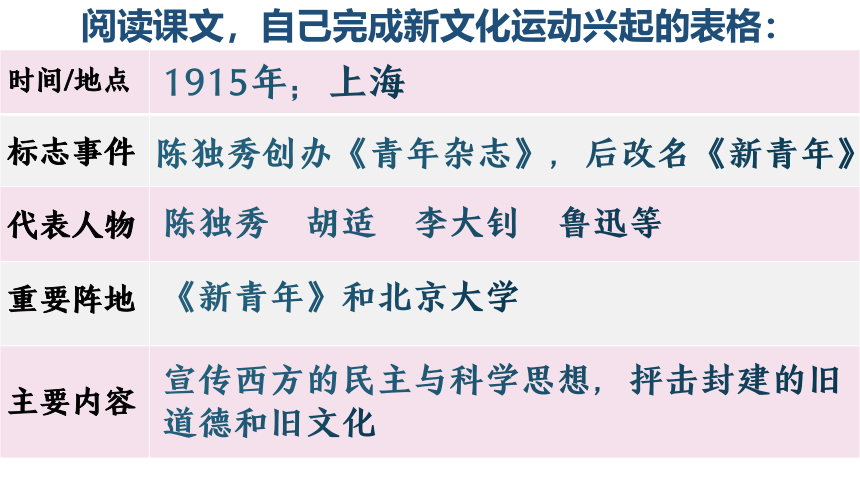

阅读课文,自己完成新文化运动兴起的表格:

时间/地点

标志事件

代表人物

重要阵地

主要内容

1915年;上海

陈独秀创办《青年杂志》,后改名《新青年》

陈独秀

胡适

李大钊

鲁迅等

《新青年》和北京大学

宣传西方的民主与科学思想,抨击封建的旧道德和旧文化

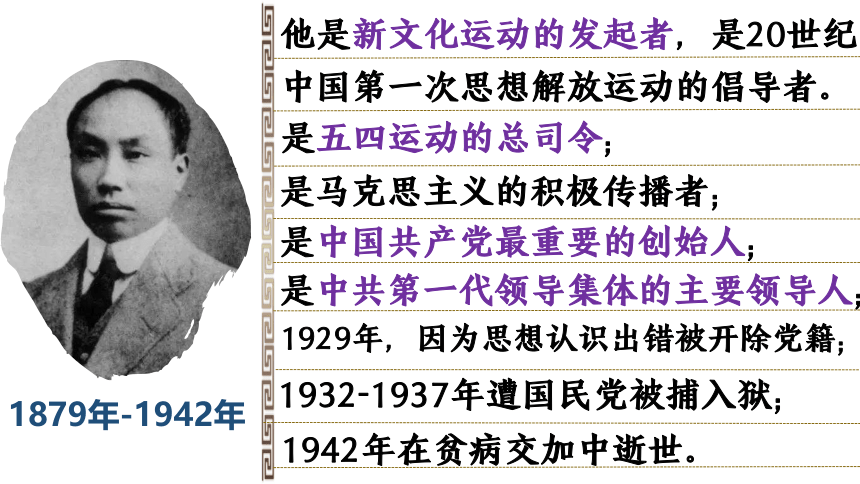

1879年-1942年

是五四运动的总司令;

他是新文化运动的发起者,是20世纪

中国第一次思想解放运动的倡导者。

是马克思主义的积极传播者;

是中国共产党最重要的创始人;

是中共第一代领导集体的主要领导人;

1929年,因为思想认识出错被开除党籍;

1932-1937年遭国民党被捕入狱;

1942年在贫病交加中逝世。

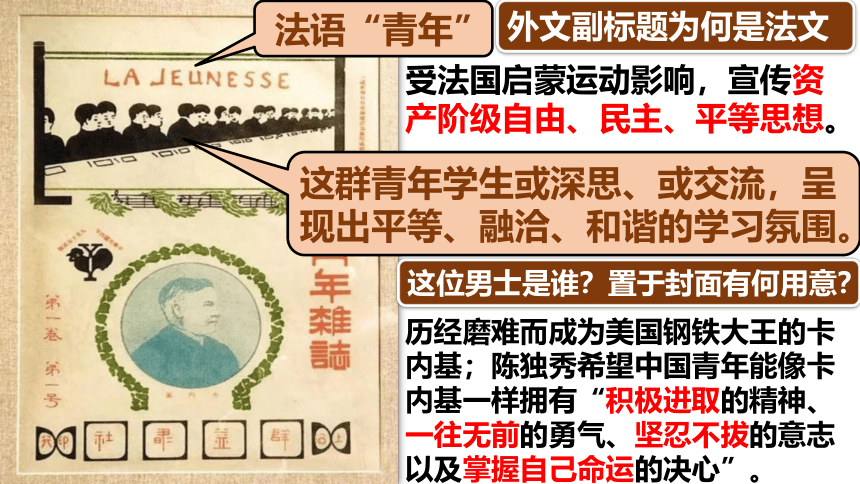

受法国启蒙运动影响,宣传资产阶级自由、民主、平等思想。

外文副标题为何是法文

历经磨难而成为美国钢铁大王的卡内基;陈独秀希望中国青年能像卡内基一样拥有“积极进取的精神、一往无前的勇气、坚忍不拔的意志以及掌握自己命运的决心”。

这位男士是谁?置于封面有何用意?

法语“青年”

这群青年学生或深思、或交流,呈现出平等、融洽、和谐的学习氛围。

鲁迅

胡适

陈独秀

李大钊

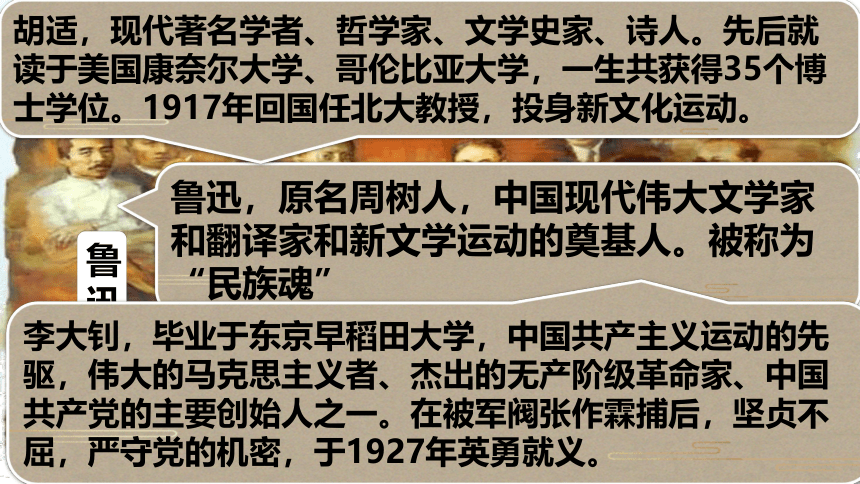

鲁迅,原名周树人,中国现代伟大文学家和翻译家和新文学运动的奠基人。被称为“民族魂”

胡适,现代著名学者、哲学家、文学史家、诗人。先后就读于美国康奈尔大学、哥伦比亚大学,一生共获得35个博士学位。1917年回国任北大教授,投身新文化运动。

李大钊,毕业于东京早稻田大学,中国共产主义运动的先驱,伟大的马克思主义者、杰出的无产阶级革命家、中国共产党的主要创始人之一。在被军阀张作霖捕后,坚贞不屈,严守党的机密,于1927年英勇就义。

一

《新青年》

新文化运动的第一个重要阵地

当时,《新青年》的主要撰稿人有胡适、李大钊、鲁迅等。

他们热情宣扬西方的民主与科学思想,猛烈抨击封建的旧道德和旧文化。

1916年23岁

“《新青年》是有名的新文化运动的杂志…我在师范学校学习的时候,就开始读这个杂志了。我非常钦佩胡适和陈独秀的文章。”

——毛泽东

1916年29岁

“上午,看《新青年》。往访林士及执信。下午,看《新青年》。”

——《蒋介石日记》

看看他们的感受:“空谷之足音,暗室之灯光”“像春雷初动一般,惊醒了整个时代的青年”。

二

北京大学

1916年,蔡元培出任北京大学校长(1917年1月4日就职)

新文化运动的第二个重要阵地

二

北京大学

1917年,陈独秀受聘出任北京大学文科学长,并带《新青年》迁往北京

新文化运动的第二个重要阵地

1920年,鲁迅来到北大国文系任教,并参与北大校徽的设计

1917年12月,李大钊入职北京大学,担任图书馆主任兼任经济学教授

北大红楼:整座建筑通体用红砖砌筑,红瓦铺顶,故名“红楼”。现为北京新文化运动纪念馆。

在蔡元培的带领下,北京大学形成了“思想自由”、“兼容并包”的办学理念。

有宣传马克思主义的李大钊;

有信奉美国资产阶级实用主义的胡适;

有讲佛教哲学的梁漱溟;

还有穿袍褂留辫子的辜鸿铭。

叁

一次思想解放的洗礼

——新文化运动的内容

新文化运动内容

前期

思想革命

抨击旧道德和旧文化

提倡民主与科学

文学革命:

提倡使用白话文

后期:

宣传马克思主义

抨击旧道德和旧文化

旧道德:主要指以三纲五常为中心的孔子之道儒家伦理学说。

旧道德

率天下之男女,为臣、为子、为妻,而不见有一独立自主之人格者。

—陈独秀《一九一六年》

近世西洋之道德、政治,乃以自由、平等、独立之说为大原,与阶级制度极端相反。

—陈独秀《吾人最后之觉悟》

新道德

指资产阶级的道德,追求自由、平等。

鲁迅以他坚定清醒的现实主义立场和坚忍持久的战斗精神,成为新文化运动的中流砥柱和整个中国现代文学的精神代表。

鲁迅的白话小说《狂人日记》以新文学的形式深刻揭露了封建礼教的吃人本质,号召人民起来推翻“黑漆漆的”吃人社会。

我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!

——《狂人日记》

代表作品

抨击旧道德和旧文化

DEMOCRACY--民主

SCIENCE--科学

指西方的资产阶级民主政治。

近代自然科学法则和科学精神。也包从西方传入的社会科学理论。

提倡民主与科学

西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、艺术上、思想上一切的黑暗。

——陈独秀

民主

科学

——新文化运动的两大口号

①1917年胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》

文学革命

主张以白话文作为新文学的语言,强调写文章“须言之有物”“不摹古人”“不作无病之呻吟”。

②陈独秀发表《文学革命论》

推倒陈腐、雕琢、艰涩的旧文学,建设新鲜、平易、通俗的新文学。

内容

内容

文学革命

《新青年》从1918年1月第4卷第1号起实行改版,改为白话文,使用新式标点,成为当时第一个全部用白话文宣传新思潮的刊物。

1920年,北洋政府教育部正式规定白话为“国语”,通令全国中小学采用白话课本。

到1922年止,除语文课本中的文言文课文外,所有的文言文教科书停止使用。

1918年,李大钊在《新青年》的“马克思研究专号”上发表《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》,将新文化运动推向新阶段

后期:宣传马克思主义

新文化运动能否拯救困境中的中国?

是希望的曙光?还是无力的呻吟?

大梦将醒……

在新思想和新文化运动的影响下,一批宣传新思想、新文化的刊物陆续创办

1918

1

1918

2

一批推崇新思潮的社团应运而生

新民学会

(代表人物:毛泽东)

觉悟社

(代表人物:周恩来)

1919年5月4日在北京爆发了一场彻底反帝反封建的伟大爱国运动——“五四运动”

1919

3

一群爱国青年在思潮中觉醒

1920年春,北京大学首次招收9名女生入学旁听,开创中国国立大学男女同校的先例

1920

4

一些陈旧的风俗伦理逐步打破

在胡适、鲁迅等人的倡导下,白话文逐渐普及开来。1920年,北洋政府下令在全国学校使用白话文

1920

5

一些新的文化形式逐渐被认可

新文化运动能否挽救中国?

响

影

根据教材并结合数字故事归纳新文化运动的影响。

1

动摇了封建道德礼教的统治地位

2

使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼

3

为五四运动起了思想宣传和铺垫的作用

4

掀起了一股思想解放的潮流

思

反

新文化运动对于中国传统文化的看法带有一定的片面性。

中国封建制度与文化一文不值,急需改弦更张。

若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情的话来捣乱”

——陈独秀

将所有的古籍束之高阁,废除汉字,采用‘世界语’

。

——钱玄同

技

术

政

治

制

度

思想文化

中国近代化的特点:从学习西方军事技术到西方政治制度再到西方思想文化,层层递进,逐步深入。

洋务运动

戊戌变法

新文化运动

开启经济/军事/教育近代化

开启政治制度近代化

开启思想文化近代化

一场宣扬“民主与科学”的新文化运动,唤醒了中国人最后的觉悟。那么这场运动过后,谁是挽救中国的人呢?

“静待青年五四之觉醒”……

这是一个思想自由,人才辈出的时代,知识分子的目光转向思想启蒙,唤起了国民的觉醒。民众受到了一次民主与科学的洗礼,新的主义、新的信仰在中国大地传播开来。

中国近代化的探索

19世纪60年代——20世纪初

技术

制度

洋务运动

戊戌变法

辛亥革命

开端

向西方寻求真理的人们开始了更为深刻的民族反思——

部编版八年级上册

第四单元

新文化运动

壹

一场乱局引发的思考

—新文化运动的背景

1915年—1916年,袁世凯的复辟帝制活动,令举国哗然

1、袁世凯,为实现独裁和专制,推行孔教,掀起了一股尊孔复古的文化逆流。

2、中华民国建立后,从西方传入的民主、平等、自由、博爱等思想观念,在当时的知识阶层,尤其是青年学生中产生了越来越强烈的影响。

3、以陈独秀为代表的进步知识分子,从对辛亥革命的反思中认定必须根本改造国民性,号召人民进行思想解放,所以掀起了新文化运动。

新文化运动产生的背景

孔子个人的思想与后来逐步形成的严密体系的儒家思想有区别,被袁世凯作为统治工具的“孔子之道”,主要指三纲五常,忠孝节义等封建礼教。

三年以来,吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。……然自今以往,共和国体果能巩固无虞乎 立宪政治果能施行无阻乎 以予观之,此等政治根本解决问题,犹待吾人最后之觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》,《青年杂志》1卷6号

贰

两个阵地孕育的思潮

——新文化运动的兴起和发展

阅读课文,自己完成新文化运动兴起的表格:

时间/地点

标志事件

代表人物

重要阵地

主要内容

1915年;上海

陈独秀创办《青年杂志》,后改名《新青年》

陈独秀

胡适

李大钊

鲁迅等

《新青年》和北京大学

宣传西方的民主与科学思想,抨击封建的旧道德和旧文化

1879年-1942年

是五四运动的总司令;

他是新文化运动的发起者,是20世纪

中国第一次思想解放运动的倡导者。

是马克思主义的积极传播者;

是中国共产党最重要的创始人;

是中共第一代领导集体的主要领导人;

1929年,因为思想认识出错被开除党籍;

1932-1937年遭国民党被捕入狱;

1942年在贫病交加中逝世。

受法国启蒙运动影响,宣传资产阶级自由、民主、平等思想。

外文副标题为何是法文

历经磨难而成为美国钢铁大王的卡内基;陈独秀希望中国青年能像卡内基一样拥有“积极进取的精神、一往无前的勇气、坚忍不拔的意志以及掌握自己命运的决心”。

这位男士是谁?置于封面有何用意?

法语“青年”

这群青年学生或深思、或交流,呈现出平等、融洽、和谐的学习氛围。

鲁迅

胡适

陈独秀

李大钊

鲁迅,原名周树人,中国现代伟大文学家和翻译家和新文学运动的奠基人。被称为“民族魂”

胡适,现代著名学者、哲学家、文学史家、诗人。先后就读于美国康奈尔大学、哥伦比亚大学,一生共获得35个博士学位。1917年回国任北大教授,投身新文化运动。

李大钊,毕业于东京早稻田大学,中国共产主义运动的先驱,伟大的马克思主义者、杰出的无产阶级革命家、中国共产党的主要创始人之一。在被军阀张作霖捕后,坚贞不屈,严守党的机密,于1927年英勇就义。

一

《新青年》

新文化运动的第一个重要阵地

当时,《新青年》的主要撰稿人有胡适、李大钊、鲁迅等。

他们热情宣扬西方的民主与科学思想,猛烈抨击封建的旧道德和旧文化。

1916年23岁

“《新青年》是有名的新文化运动的杂志…我在师范学校学习的时候,就开始读这个杂志了。我非常钦佩胡适和陈独秀的文章。”

——毛泽东

1916年29岁

“上午,看《新青年》。往访林士及执信。下午,看《新青年》。”

——《蒋介石日记》

看看他们的感受:“空谷之足音,暗室之灯光”“像春雷初动一般,惊醒了整个时代的青年”。

二

北京大学

1916年,蔡元培出任北京大学校长(1917年1月4日就职)

新文化运动的第二个重要阵地

二

北京大学

1917年,陈独秀受聘出任北京大学文科学长,并带《新青年》迁往北京

新文化运动的第二个重要阵地

1920年,鲁迅来到北大国文系任教,并参与北大校徽的设计

1917年12月,李大钊入职北京大学,担任图书馆主任兼任经济学教授

北大红楼:整座建筑通体用红砖砌筑,红瓦铺顶,故名“红楼”。现为北京新文化运动纪念馆。

在蔡元培的带领下,北京大学形成了“思想自由”、“兼容并包”的办学理念。

有宣传马克思主义的李大钊;

有信奉美国资产阶级实用主义的胡适;

有讲佛教哲学的梁漱溟;

还有穿袍褂留辫子的辜鸿铭。

叁

一次思想解放的洗礼

——新文化运动的内容

新文化运动内容

前期

思想革命

抨击旧道德和旧文化

提倡民主与科学

文学革命:

提倡使用白话文

后期:

宣传马克思主义

抨击旧道德和旧文化

旧道德:主要指以三纲五常为中心的孔子之道儒家伦理学说。

旧道德

率天下之男女,为臣、为子、为妻,而不见有一独立自主之人格者。

—陈独秀《一九一六年》

近世西洋之道德、政治,乃以自由、平等、独立之说为大原,与阶级制度极端相反。

—陈独秀《吾人最后之觉悟》

新道德

指资产阶级的道德,追求自由、平等。

鲁迅以他坚定清醒的现实主义立场和坚忍持久的战斗精神,成为新文化运动的中流砥柱和整个中国现代文学的精神代表。

鲁迅的白话小说《狂人日记》以新文学的形式深刻揭露了封建礼教的吃人本质,号召人民起来推翻“黑漆漆的”吃人社会。

我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!

——《狂人日记》

代表作品

抨击旧道德和旧文化

DEMOCRACY--民主

SCIENCE--科学

指西方的资产阶级民主政治。

近代自然科学法则和科学精神。也包从西方传入的社会科学理论。

提倡民主与科学

西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引到光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、艺术上、思想上一切的黑暗。

——陈独秀

民主

科学

——新文化运动的两大口号

①1917年胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》

文学革命

主张以白话文作为新文学的语言,强调写文章“须言之有物”“不摹古人”“不作无病之呻吟”。

②陈独秀发表《文学革命论》

推倒陈腐、雕琢、艰涩的旧文学,建设新鲜、平易、通俗的新文学。

内容

内容

文学革命

《新青年》从1918年1月第4卷第1号起实行改版,改为白话文,使用新式标点,成为当时第一个全部用白话文宣传新思潮的刊物。

1920年,北洋政府教育部正式规定白话为“国语”,通令全国中小学采用白话课本。

到1922年止,除语文课本中的文言文课文外,所有的文言文教科书停止使用。

1918年,李大钊在《新青年》的“马克思研究专号”上发表《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》,将新文化运动推向新阶段

后期:宣传马克思主义

新文化运动能否拯救困境中的中国?

是希望的曙光?还是无力的呻吟?

大梦将醒……

在新思想和新文化运动的影响下,一批宣传新思想、新文化的刊物陆续创办

1918

1

1918

2

一批推崇新思潮的社团应运而生

新民学会

(代表人物:毛泽东)

觉悟社

(代表人物:周恩来)

1919年5月4日在北京爆发了一场彻底反帝反封建的伟大爱国运动——“五四运动”

1919

3

一群爱国青年在思潮中觉醒

1920年春,北京大学首次招收9名女生入学旁听,开创中国国立大学男女同校的先例

1920

4

一些陈旧的风俗伦理逐步打破

在胡适、鲁迅等人的倡导下,白话文逐渐普及开来。1920年,北洋政府下令在全国学校使用白话文

1920

5

一些新的文化形式逐渐被认可

新文化运动能否挽救中国?

响

影

根据教材并结合数字故事归纳新文化运动的影响。

1

动摇了封建道德礼教的统治地位

2

使中国人民接受了一次民主与科学的洗礼

3

为五四运动起了思想宣传和铺垫的作用

4

掀起了一股思想解放的潮流

思

反

新文化运动对于中国传统文化的看法带有一定的片面性。

中国封建制度与文化一文不值,急需改弦更张。

若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情的话来捣乱”

——陈独秀

将所有的古籍束之高阁,废除汉字,采用‘世界语’

。

——钱玄同

技

术

政

治

制

度

思想文化

中国近代化的特点:从学习西方军事技术到西方政治制度再到西方思想文化,层层递进,逐步深入。

洋务运动

戊戌变法

新文化运动

开启经济/军事/教育近代化

开启政治制度近代化

开启思想文化近代化

一场宣扬“民主与科学”的新文化运动,唤醒了中国人最后的觉悟。那么这场运动过后,谁是挽救中国的人呢?

“静待青年五四之觉醒”……

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹