4.6汽化与液化 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 4.6汽化与液化 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 199.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-08 22:15:02 | ||

图片预览

文档简介

汽化与液化

一、单选题

1.冬天,小明从室外走进温暖的教室,他的眼镜片上出现了一层薄雾,一会儿薄雾又消失了。上述现象对应的物态变化是(

)

A. 先液化,后汽化 B. 先液化,后升华 C. 先凝固,后汽化 D. 先凝华,后升华

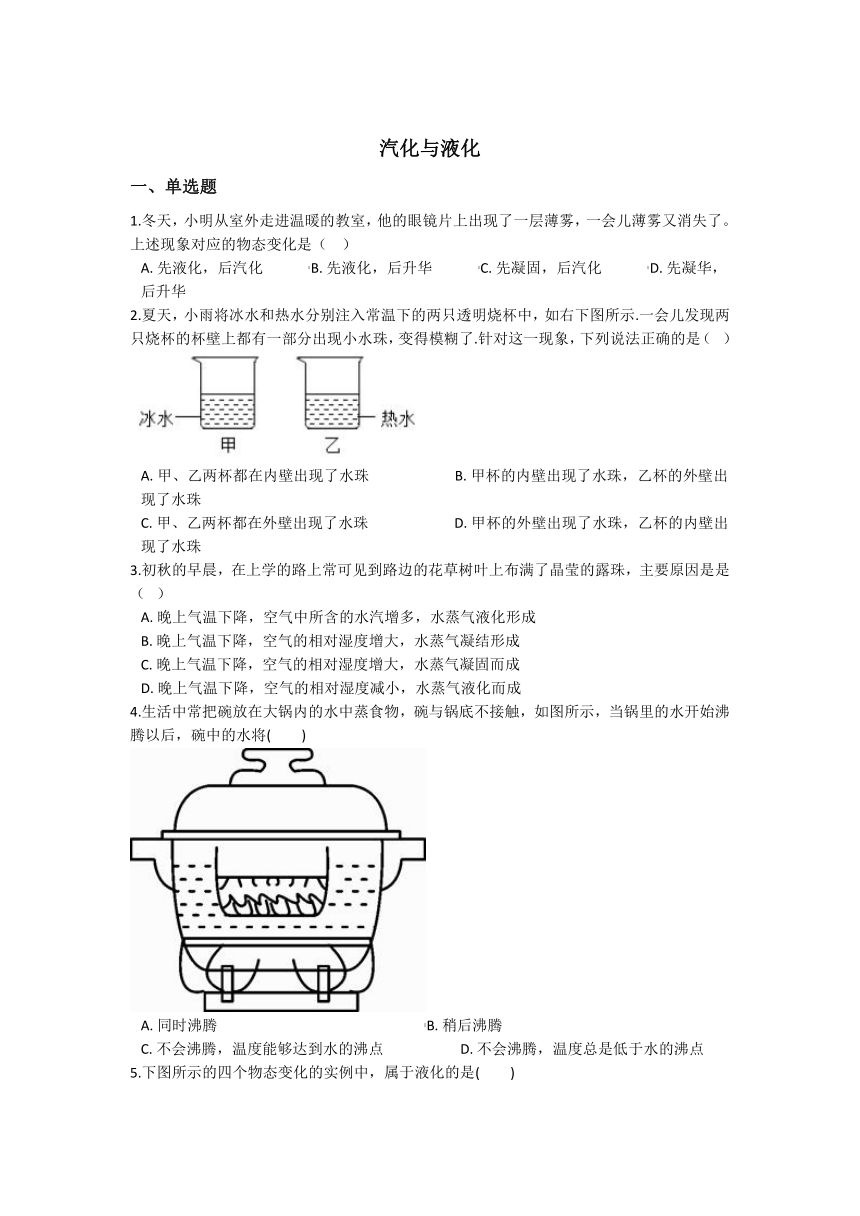

2.夏天,小雨将冰水和热水分别注入常温下的两只透明烧杯中,如右下图所示.一会儿发现两只烧杯的杯壁上都有一部分出现小水珠,变得模糊了.针对这一现象,下列说法正确的是(

)

A. 甲、乙两杯都在内壁出现了水珠 B. 甲杯的内壁出现了水珠,乙杯的外壁出现了水珠

C. 甲、乙两杯都在外壁出现了水珠 D. 甲杯的外壁出现了水珠,乙杯的内壁出现了水珠

3.初秋的早晨,在上学的路上常可见到路边的花草树叶上布满了晶莹的露珠,主要原因是是(

)

A. 晚上气温下降,空气中所含的水汽增多,水蒸气液化形成

B. 晚上气温下降,空气的相对湿度增大,水蒸气凝结形成

C. 晚上气温下降,空气的相对湿度增大,水蒸气凝固而成

D. 晚上气温下降,空气的相对湿度减小,水蒸气液化而成

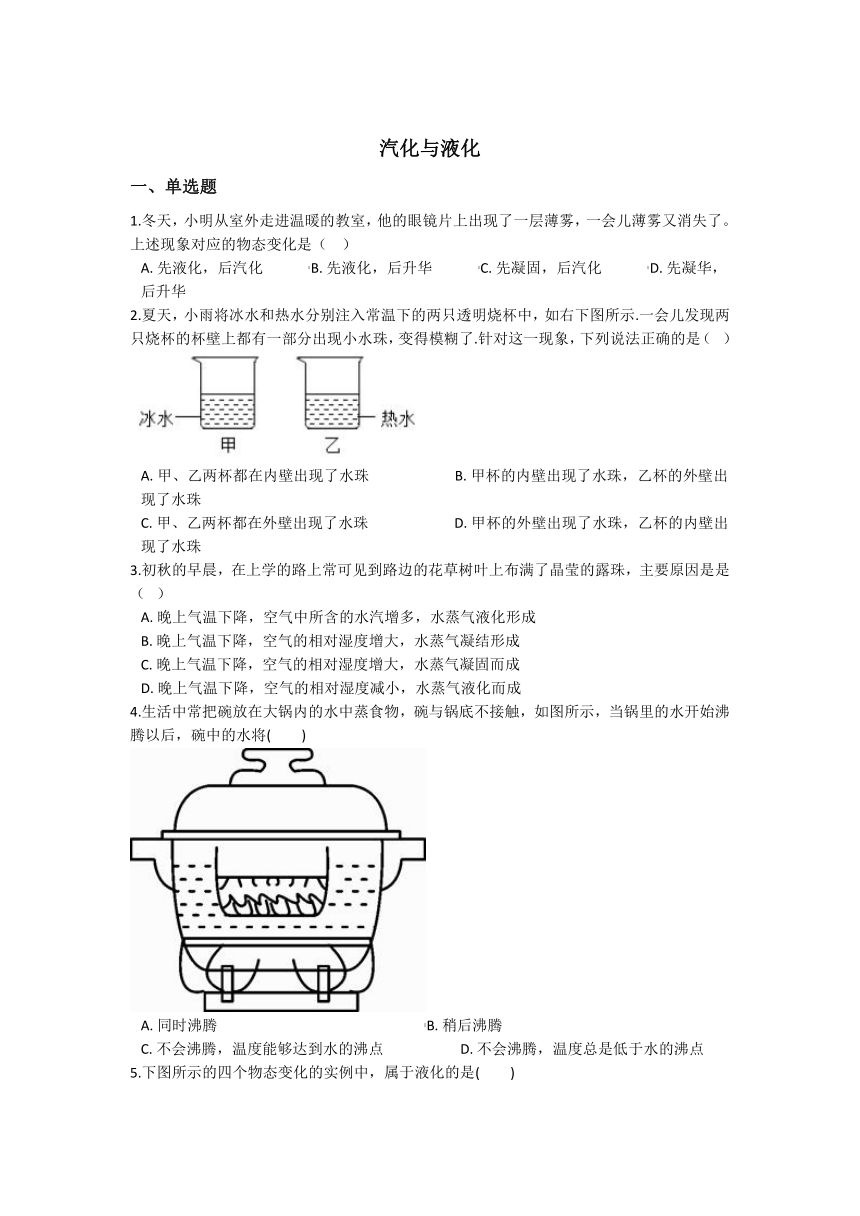

4.生活中常把碗放在大锅内的水中蒸食物,碗与锅底不接触,如图所示,当锅里的水开始沸腾以后,碗中的水将( )

A. 同时沸腾 B. 稍后沸腾

C. 不会沸腾,温度能够达到水的沸点 D. 不会沸腾,温度总是低于水的沸点

5.下图所示的四个物态变化的实例中,属于液化的是( )

A. 初春,湖面上冰化成水

B. 盛夏,草叶上形成"露珠"

C. 深秋,枫叶上形成"霜"

D. 严冬,树枝上形成"雾凇"

6.关于水的沸腾,下面叙述正确的是( )

A. 沸腾是由于加热太急造成的 B. 沸腾是由于加热时间太长造成的

C. 沸腾是在一定温度下发生的剧烈的汽化现象 D. 沸腾时要放出大量的热

7.如图所示,某实验小组把盛有水的纸盒放在火焰上烧,做“纸锅烧水”实验,则下列有关说法中错误的是(

)

A. 纸锅里的水上方冒出“白气”实际是水蒸气遇冷液化而成的小水珠

B. 水烧开了纸盒仍不会烧着,这是因为纸的燃烧时温度需要高于100摄氏度,达到水的沸点时水沸腾时需要吸收大量的热,导致温度不会高于100摄氏度。

C. 纸锅里的水未加热前,水是不会发生汽化现象的

D. 纸锅里的水加热到沸腾后温度将保持不变,若撤去酒精灯火焰,则水将不会沸腾

8.在夏天开着空调的公交汽车和寒冷的冬天的公交汽车车窗上都会出现水珠,水珠是在车窗的(

)

A. 夏天在外表面,冬天在内表面

B. 夏天在内表面,冬天在外表面

C. 都在内表面

D. 都在外表面

9.有时会发现屋内电冰箱壁上会出现许多小水珠,说明此时(

)

A. 空气的温度比电冰箱低 B. 空气中的水汽含量太小

C. 空气的相对湿度很大 D. 屋内的气温很高

10.天气一暖和,同学们就喜欢吃雪糕,一天,小芳吃雪糕时,看到雪糕周围冒“冷气”,她又联想到了泡方便面时碗里冒“热气”的情景。以下是她对“冷气”和“热气”的思考,其中正确的是

(

)

A. “冷气”和“热气”本质是相同的,他们都是气化成的水蒸气

B. “冷气”和“热气”本质是不同的,前者是小水珠,后者是水蒸气

C. “冷气”和“热气”本质是不同的,前者是液化形成的,后者是汽化形成的

D. “冷气”和“热气”本质是相同的,都是液化形成的小水珠

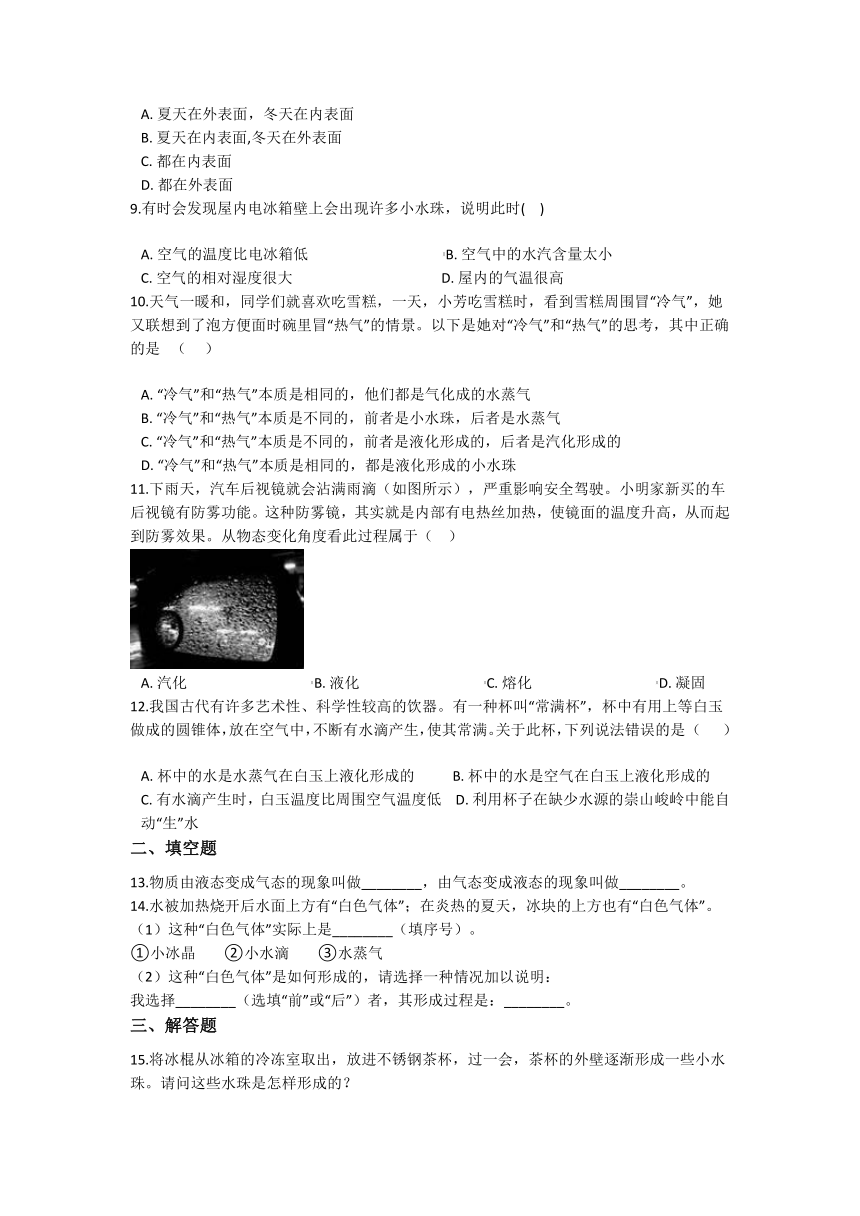

11.下雨天,汽车后视镜就会沾满雨滴(如图所示),严重影响安全驾驶。小明家新买的车后视镜有防雾功能。这种防雾镜,其实就是内部有电热丝加热,使镜面的温度升高,从而起到防雾效果。从物态变化角度看此过程属于(

)

A. 汽化 B. 液化 C. 熔化 D. 凝固

12.我国古代有许多艺术性、科学性较高的饮器。有一种杯叫“常满杯”,杯中有用上等白玉做成的圆锥体,放在空气中,不断有水滴产生,使其常满。关于此杯,下列说法错误的是

(

)

A. 杯中的水是水蒸气在白玉上液化形成的 B. 杯中的水是空气在白玉上液化形成的

C. 有水滴产生时,白玉温度比周围空气温度低 D. 利用杯子在缺少水源的崇山峻岭中能自动“生”水

二、填空题

13.物质由液态变成气态的现象叫做________,由气态变成液态的现象叫做________。

14.水被加热烧开后水面上方有“白色气体”;在炎热的夏天,冰块的上方也有“白色气体”。

(1)这种“白色气体”实际上是________(填序号)。

①小冰晶

②小水滴

③水蒸气

(2)这种“白色气体”是如何形成的,请选择一种情况加以说明:

我选择________(选填“前”或“后”)者,其形成过程是:________。

三、解答题

15.将冰棍从冰箱的冷冻室取出,放进不锈钢茶杯,过一会,茶杯的外壁逐渐形成一些小水珠。请问这些水珠是怎样形成的?

四、实验探究题

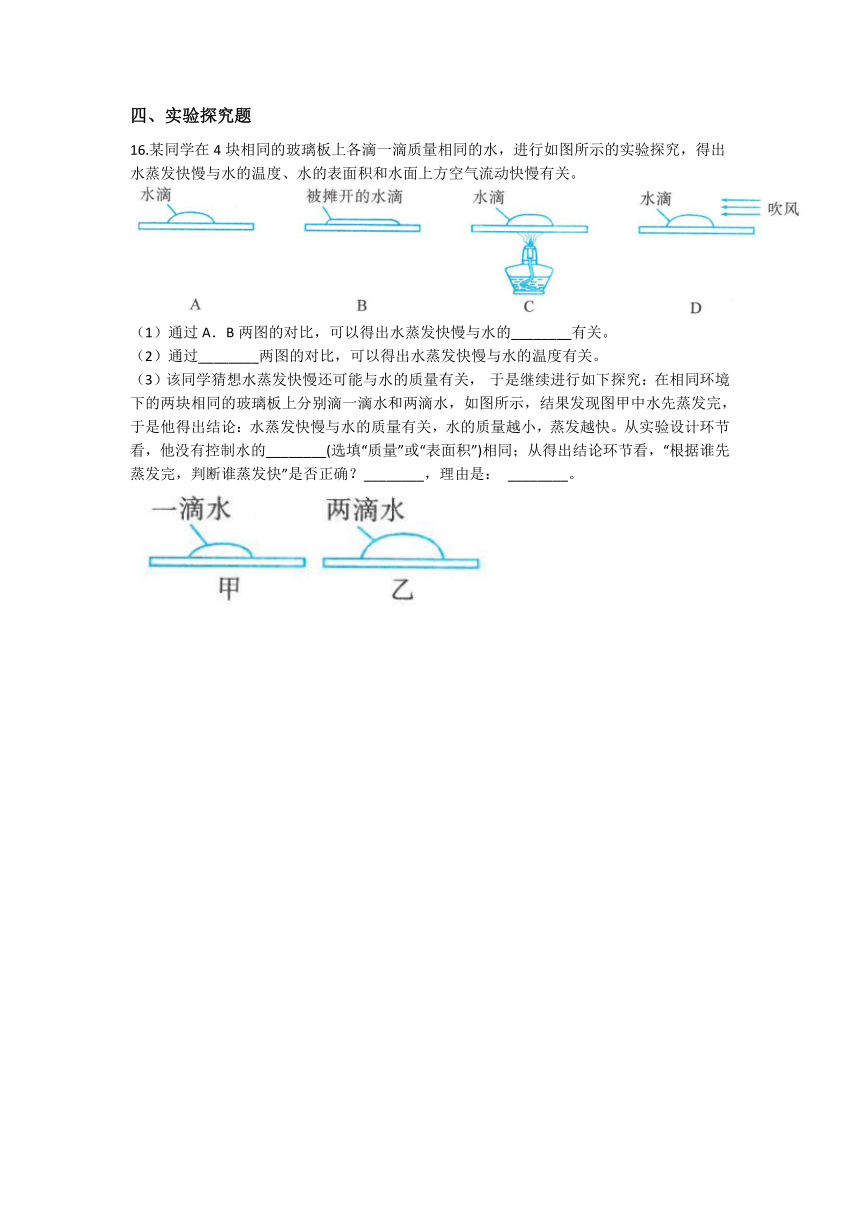

16.某同学在4块相同的玻璃板上各滴一滴质量相同的水,进行如图所示的实验探究,得出水蒸发快慢与水的温度、水的表面积和水面上方空气流动快慢有关。

(1)通过A.B两图的对比,可以得出水蒸发快慢与水的________有关。

(2)通过________两图的对比,可以得出水蒸发快慢与水的温度有关。

(3)该同学猜想水蒸发快慢还可能与水的质量有关,

于是继续进行如下探究:在相同环境下的两块相同的玻璃板上分别滴一滴水和两滴水,如图所示,结果发现图甲中水先蒸发完,于是他得出结论:水蒸发快慢与水的质量有关,水的质量越小,蒸发越快。从实验设计环节看,他没有控制水的________(选填“质量”或“表面积”)相同;从得出结论环节看,“根据谁先蒸发完,判断谁蒸发快”是否正确?________,理由是:

________。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】

A

【解析】【分析】物质由液体变成气态叫汽化,由气态变成液体叫液化,据此选择。

【解答】冬天,小明从室外走进温暖的教室,由于室内水蒸气温度高,镜面温度低,水蒸气在镜片上放热由气态变成液态的水发生液化现象,这就是“薄雾”;一会,当镜片温度升高后,水珠吸热由液态变成气态的水蒸气发生汽化现象,所以消失了,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

2.【答案】

D

【解析】【分析】(1)物质有气态变成液态叫液化,液化需要放热;

(2)高温的气体遇到低温的物体才会放热液化,因此水珠肯定出现在温度高的一侧。

【解答】放冰水的烧杯内侧温度低,外侧的空气温度高,外侧的高温的水蒸气遇到低温的烧杯外壁液化变成小水珠,因此水珠出现在烧杯外壁;放热水的烧杯内侧温度高,而外侧温度低,内侧高温的水蒸气遇到低温的烧杯内壁液化变成小水珠,因此水珠出现在烧杯内侧。

故选D。

3.【答案】

A

【解析】【分析】物质由气态变成液态叫液化,液化需要吸热,据此分析即可。

【解答】初秋的早晨,在上学的路上常可见到路边的花草树叶上布满了晶莹的露珠,形成过程为:晚上气温降低,空气的相对湿度较大,空气中大量的水蒸气放热由气态变成液态发生液化现象形成的,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

4.【答案】

C

【解析】【分析】(1)发生热传递的条件是两个物体之间有温度差;

(2)液体沸腾的条件:达到沸点后继续吸热。

【解答】当锅里的水开始沸腾一段时间后,碗中的水也会达到沸点,这时二者温度相同。锅内的水和碗内的水没有温度差,那么碗内的水虽然达到沸点但不能继续吸热,因此它不会沸腾,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

5.【答案】

B

【解析】【分析】判断物态变化现象要根据各种物态变化的定义来判断;物质由气态转变为液态的过程叫做液化。

【解答】A、湖面上冰化成水,属于熔化现象,不符合题意;

B、草叶上形成“露珠”,是水蒸气遇冷液化形成的,属于液化现象,符合题意;

C、枫叶上形成“霜”,是水蒸气凝华形成的,属于凝华现象,不合题意;

D、树枝上形成“雾凇”,是水蒸气凝华形成的,属于凝华现象,不合题意。

故答案为:B。

6.【答案】

C

【解析】【分析】在液体表面和内部同时进行的剧烈汽化现象叫沸腾;沸腾的条件:温度达到沸点,继续吸热;沸腾的特点:吸热,温度保持在沸点不变。

【解答】水的温度没有达到沸点时,无论怎么加热也不会沸腾,故AB错误;

沸腾是在一定温度下发生的剧烈的汽化现象,故C正确;

沸腾时需要吸收热量,故D错误。

故答案为:C。

7.【答案】

C

【解析】【分析】A、根据使气体液化的方法(降温、加压)分析判断;B、根据纸的着火点高于水的沸点分析判断;C、蒸发是发生在液体表面的一种汽化现象,在任何温度下都可以发生;D、液体沸腾的条件:达到沸点且继续吸热;液体沸腾的特点:液体沸腾后继续吸热温度保持不变。

【解答】解:A、

纸锅里的水上方冒出“白气”实际是温度较高的水蒸气遇冷液化而成的小水珠,A不符合题意;

B、纸要燃烧,纸的温度要达到着火点,但

水烧开了纸盒仍不会烧着,这是因为纸的燃烧时温度需要高于100摄氏度,达到水的沸点时水沸腾时需要吸收大量的热,导致温度不会高于100摄氏度,B不符合题意;

C、

纸锅里的水未加热前,水仍会蒸发的

,C符合题意;

D、根据液体沸腾后继续吸热但温度保持不变和液体沸腾的条件(达到沸点且继续吸热)知:

纸锅里的水加热到沸腾后温度将保持不变,若撤去酒精灯火焰,则水将不会沸腾

,D不符合题意。

故答案为:C。

8.【答案】

A

【解析】【分析】玻璃上的水珠主要是空气中的水汽遇冷液化形成的。主要去比较两侧空气的温度与玻璃的温度,然后可确定水珠在车窗的哪一侧。

【解答】夏天时车内开着空调,车内温度低,车外空气温度高,所以玻璃外侧的水蒸汽在外侧玻璃上遇冷放热液化,水珠在车窗的外表面。冬季时车内温度高,车外温度低,车温度空气中的水汽将热量传车外而发生液化,所以冬季时水珠在车内。A选项正确,B、C、D错误。

故选A

9.【答案】

C

【解析】【分析】物质由气态变为液态的现象叫液化。气体液化的方法为:增大压强使气体液化;降低温度使气体液化。电冰箱壁上会出现许多小水珠,是因为电冰箱外壁的温度比室内温度低,室内的水蒸气遇冷液化成小水珠。

【解答】A、电冰箱具有制冷效果,空气的温度比电冰箱高;故A错误;

B、夏季气温比较高,空气中水蒸气的含量比较高;故B错误;

C、夏季气温比较高,空气中水蒸气的含量比较高,因此相对湿度比很大;故C正确;

D、只要电冰箱的气温比空气的温度低,水蒸气都会发生液化,室内的温度不一定很高;故D错误;

故答案为:C。

10.【答案】

D

【解析】【分析】(1)无论“冷气”和“热气”都是人眼看见的,成分就是小水珠,而不是水蒸气;(2)人眼看见的“白气”是水蒸气遇冷液化成的小水珠。

【解答】看到雪糕周闺冒“冷气”是空气中的水蒸气遇到冰冷的雪糕液化成的小水珠;泡方便面时碗里蒸发出的水蒸气,在上升过程中,遇到温度较低的空气液化形成的小水珠;所以“冷气”和“热气”本质是相同的,他们都是水蒸气液化形成的小水珠,都属于液化现象,故D说法正确,符合题意。

故答案为:D

11.【答案】

A

【解析】【分析】物质有液态变成气态叫汽化;由气态变成液态叫液化。

【解答】汽车后视镜上的雨滴,吸收电热丝的热量后由液态的水变成气态的水蒸气,这个过程是汽化。

故选A。

12.【答案】

B

【解析】【分析】物质从气态变为液态叫液化,液化的方式有:一是降低温度,二是压缩体积,据此分析判断。

【解答】把这种圆锥形杯子放在某些地方的空气中,空气中的水蒸气遇冷(白玉杯子)液化成小水珠附着在白玉杯内壁上,积少成多,过一段时间后杯中就会盛满水,故称常满杯.由此可见:杯中的水是水蒸气在白玉上液化形成的,故A正确、B错;有水滴产生时,白玉温度比周围空气温度低,C正确;在缺少水源的崇山峻岭中,空气中水蒸气可以液化成水,即自动“生”水,D正确。

故答案为:B

二、填空题

13.【答案】

汽化;液化

【解析】【分析】根据汽化和液体的概念解答。

【解答】物质由液态变成气态的现象叫做汽化,由气态变成液态的现象叫做液化。

14.【答案】

(1)②

(2)前;水先汽化后液化

【解析】【分析】(1)根据“白色气体”的状态进行判断;

(2)物质由液态变成气态叫汽化,由气态变成液态叫液化,据此分析前面“白色气体”的形成原因。

【解答】(1)水蒸气是无色、透明的气体,那么“白色气体”肯定不是水蒸气;因为“白色气体”不是固态,那么它肯定不是小冰晶,因此它应该是小水滴,故选②;

(2)我选择前者,其形成过程是:水先汽化后液化。

三、解答题

15.【答案】

解:冰棍放入不锈钢茶杯,冰棍温度低,不锈钢茶杯温度高,则冰棍与不锈钢茶杯之间发生热传递,冰棍吸热,不锈钢茶杯放热,使得不锈钢茶杯的温度下降,空气中温度相对较高的水蒸气遇到不锈钢茶杯冷的外壁,水蒸气液化成水珠附着在不锈钢茶杯的外壁上。

【解析】【分析】冰棍的温度较低,通过热传递使茶杯温度降低。空气中温度较高的水蒸气遇冷会发生液化。

四、实验探究题

16.【答案】

(1)表面积大小

(2)A.C

(3)表面积;不正确;只有在水的质量相同时,先蒸发完的才快

【解析】【分析】(1)(2)影响蒸发的三要素为:液体的温度、液体上方空气流动和液体的表面积,根据控制变量法的要求判断;

(3)探究水蒸发的快慢与质量的关系时,需要控制水的温度、空气流动和表面积相同,而改变水的质量,根据图片确定他没有控制的因素。蒸发的快慢与水的质量和蒸发时间有关,只有控制水的质量相同时,蒸发时间短的才蒸发的快。

【解答】(1)通过A.B两图的对比,可知水的温度和空气流速相同,但蒸发的表面积不同,可以得出水蒸发快慢与水的表面积大小有关。

(2)探究水蒸发快慢与水的温度有关,必须控制水的温度和表面积相同而改变温度,故选AC;

(3)该同学猜想水蒸发快慢还可能与水的质量有关,

于是继续进行如下探究:在相同环境下的两块相同的玻璃板上分别滴一滴水和两滴水,如图所示,结果发现图甲中水先蒸发完,于是他得出结论:水蒸发快慢与水的质量有关,水的质量越小,蒸发越快。从实验设计环节看,他没有控制水的表面积相同;从得出结论环节看,“根据谁先蒸发完,判断谁蒸发快”不正确,理由是:只有在水的质量相同时,先蒸发完的才快。

一、单选题

1.冬天,小明从室外走进温暖的教室,他的眼镜片上出现了一层薄雾,一会儿薄雾又消失了。上述现象对应的物态变化是(

)

A. 先液化,后汽化 B. 先液化,后升华 C. 先凝固,后汽化 D. 先凝华,后升华

2.夏天,小雨将冰水和热水分别注入常温下的两只透明烧杯中,如右下图所示.一会儿发现两只烧杯的杯壁上都有一部分出现小水珠,变得模糊了.针对这一现象,下列说法正确的是(

)

A. 甲、乙两杯都在内壁出现了水珠 B. 甲杯的内壁出现了水珠,乙杯的外壁出现了水珠

C. 甲、乙两杯都在外壁出现了水珠 D. 甲杯的外壁出现了水珠,乙杯的内壁出现了水珠

3.初秋的早晨,在上学的路上常可见到路边的花草树叶上布满了晶莹的露珠,主要原因是是(

)

A. 晚上气温下降,空气中所含的水汽增多,水蒸气液化形成

B. 晚上气温下降,空气的相对湿度增大,水蒸气凝结形成

C. 晚上气温下降,空气的相对湿度增大,水蒸气凝固而成

D. 晚上气温下降,空气的相对湿度减小,水蒸气液化而成

4.生活中常把碗放在大锅内的水中蒸食物,碗与锅底不接触,如图所示,当锅里的水开始沸腾以后,碗中的水将( )

A. 同时沸腾 B. 稍后沸腾

C. 不会沸腾,温度能够达到水的沸点 D. 不会沸腾,温度总是低于水的沸点

5.下图所示的四个物态变化的实例中,属于液化的是( )

A. 初春,湖面上冰化成水

B. 盛夏,草叶上形成"露珠"

C. 深秋,枫叶上形成"霜"

D. 严冬,树枝上形成"雾凇"

6.关于水的沸腾,下面叙述正确的是( )

A. 沸腾是由于加热太急造成的 B. 沸腾是由于加热时间太长造成的

C. 沸腾是在一定温度下发生的剧烈的汽化现象 D. 沸腾时要放出大量的热

7.如图所示,某实验小组把盛有水的纸盒放在火焰上烧,做“纸锅烧水”实验,则下列有关说法中错误的是(

)

A. 纸锅里的水上方冒出“白气”实际是水蒸气遇冷液化而成的小水珠

B. 水烧开了纸盒仍不会烧着,这是因为纸的燃烧时温度需要高于100摄氏度,达到水的沸点时水沸腾时需要吸收大量的热,导致温度不会高于100摄氏度。

C. 纸锅里的水未加热前,水是不会发生汽化现象的

D. 纸锅里的水加热到沸腾后温度将保持不变,若撤去酒精灯火焰,则水将不会沸腾

8.在夏天开着空调的公交汽车和寒冷的冬天的公交汽车车窗上都会出现水珠,水珠是在车窗的(

)

A. 夏天在外表面,冬天在内表面

B. 夏天在内表面,冬天在外表面

C. 都在内表面

D. 都在外表面

9.有时会发现屋内电冰箱壁上会出现许多小水珠,说明此时(

)

A. 空气的温度比电冰箱低 B. 空气中的水汽含量太小

C. 空气的相对湿度很大 D. 屋内的气温很高

10.天气一暖和,同学们就喜欢吃雪糕,一天,小芳吃雪糕时,看到雪糕周围冒“冷气”,她又联想到了泡方便面时碗里冒“热气”的情景。以下是她对“冷气”和“热气”的思考,其中正确的是

(

)

A. “冷气”和“热气”本质是相同的,他们都是气化成的水蒸气

B. “冷气”和“热气”本质是不同的,前者是小水珠,后者是水蒸气

C. “冷气”和“热气”本质是不同的,前者是液化形成的,后者是汽化形成的

D. “冷气”和“热气”本质是相同的,都是液化形成的小水珠

11.下雨天,汽车后视镜就会沾满雨滴(如图所示),严重影响安全驾驶。小明家新买的车后视镜有防雾功能。这种防雾镜,其实就是内部有电热丝加热,使镜面的温度升高,从而起到防雾效果。从物态变化角度看此过程属于(

)

A. 汽化 B. 液化 C. 熔化 D. 凝固

12.我国古代有许多艺术性、科学性较高的饮器。有一种杯叫“常满杯”,杯中有用上等白玉做成的圆锥体,放在空气中,不断有水滴产生,使其常满。关于此杯,下列说法错误的是

(

)

A. 杯中的水是水蒸气在白玉上液化形成的 B. 杯中的水是空气在白玉上液化形成的

C. 有水滴产生时,白玉温度比周围空气温度低 D. 利用杯子在缺少水源的崇山峻岭中能自动“生”水

二、填空题

13.物质由液态变成气态的现象叫做________,由气态变成液态的现象叫做________。

14.水被加热烧开后水面上方有“白色气体”;在炎热的夏天,冰块的上方也有“白色气体”。

(1)这种“白色气体”实际上是________(填序号)。

①小冰晶

②小水滴

③水蒸气

(2)这种“白色气体”是如何形成的,请选择一种情况加以说明:

我选择________(选填“前”或“后”)者,其形成过程是:________。

三、解答题

15.将冰棍从冰箱的冷冻室取出,放进不锈钢茶杯,过一会,茶杯的外壁逐渐形成一些小水珠。请问这些水珠是怎样形成的?

四、实验探究题

16.某同学在4块相同的玻璃板上各滴一滴质量相同的水,进行如图所示的实验探究,得出水蒸发快慢与水的温度、水的表面积和水面上方空气流动快慢有关。

(1)通过A.B两图的对比,可以得出水蒸发快慢与水的________有关。

(2)通过________两图的对比,可以得出水蒸发快慢与水的温度有关。

(3)该同学猜想水蒸发快慢还可能与水的质量有关,

于是继续进行如下探究:在相同环境下的两块相同的玻璃板上分别滴一滴水和两滴水,如图所示,结果发现图甲中水先蒸发完,于是他得出结论:水蒸发快慢与水的质量有关,水的质量越小,蒸发越快。从实验设计环节看,他没有控制水的________(选填“质量”或“表面积”)相同;从得出结论环节看,“根据谁先蒸发完,判断谁蒸发快”是否正确?________,理由是:

________。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】

A

【解析】【分析】物质由液体变成气态叫汽化,由气态变成液体叫液化,据此选择。

【解答】冬天,小明从室外走进温暖的教室,由于室内水蒸气温度高,镜面温度低,水蒸气在镜片上放热由气态变成液态的水发生液化现象,这就是“薄雾”;一会,当镜片温度升高后,水珠吸热由液态变成气态的水蒸气发生汽化现象,所以消失了,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

2.【答案】

D

【解析】【分析】(1)物质有气态变成液态叫液化,液化需要放热;

(2)高温的气体遇到低温的物体才会放热液化,因此水珠肯定出现在温度高的一侧。

【解答】放冰水的烧杯内侧温度低,外侧的空气温度高,外侧的高温的水蒸气遇到低温的烧杯外壁液化变成小水珠,因此水珠出现在烧杯外壁;放热水的烧杯内侧温度高,而外侧温度低,内侧高温的水蒸气遇到低温的烧杯内壁液化变成小水珠,因此水珠出现在烧杯内侧。

故选D。

3.【答案】

A

【解析】【分析】物质由气态变成液态叫液化,液化需要吸热,据此分析即可。

【解答】初秋的早晨,在上学的路上常可见到路边的花草树叶上布满了晶莹的露珠,形成过程为:晚上气温降低,空气的相对湿度较大,空气中大量的水蒸气放热由气态变成液态发生液化现象形成的,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

4.【答案】

C

【解析】【分析】(1)发生热传递的条件是两个物体之间有温度差;

(2)液体沸腾的条件:达到沸点后继续吸热。

【解答】当锅里的水开始沸腾一段时间后,碗中的水也会达到沸点,这时二者温度相同。锅内的水和碗内的水没有温度差,那么碗内的水虽然达到沸点但不能继续吸热,因此它不会沸腾,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

5.【答案】

B

【解析】【分析】判断物态变化现象要根据各种物态变化的定义来判断;物质由气态转变为液态的过程叫做液化。

【解答】A、湖面上冰化成水,属于熔化现象,不符合题意;

B、草叶上形成“露珠”,是水蒸气遇冷液化形成的,属于液化现象,符合题意;

C、枫叶上形成“霜”,是水蒸气凝华形成的,属于凝华现象,不合题意;

D、树枝上形成“雾凇”,是水蒸气凝华形成的,属于凝华现象,不合题意。

故答案为:B。

6.【答案】

C

【解析】【分析】在液体表面和内部同时进行的剧烈汽化现象叫沸腾;沸腾的条件:温度达到沸点,继续吸热;沸腾的特点:吸热,温度保持在沸点不变。

【解答】水的温度没有达到沸点时,无论怎么加热也不会沸腾,故AB错误;

沸腾是在一定温度下发生的剧烈的汽化现象,故C正确;

沸腾时需要吸收热量,故D错误。

故答案为:C。

7.【答案】

C

【解析】【分析】A、根据使气体液化的方法(降温、加压)分析判断;B、根据纸的着火点高于水的沸点分析判断;C、蒸发是发生在液体表面的一种汽化现象,在任何温度下都可以发生;D、液体沸腾的条件:达到沸点且继续吸热;液体沸腾的特点:液体沸腾后继续吸热温度保持不变。

【解答】解:A、

纸锅里的水上方冒出“白气”实际是温度较高的水蒸气遇冷液化而成的小水珠,A不符合题意;

B、纸要燃烧,纸的温度要达到着火点,但

水烧开了纸盒仍不会烧着,这是因为纸的燃烧时温度需要高于100摄氏度,达到水的沸点时水沸腾时需要吸收大量的热,导致温度不会高于100摄氏度,B不符合题意;

C、

纸锅里的水未加热前,水仍会蒸发的

,C符合题意;

D、根据液体沸腾后继续吸热但温度保持不变和液体沸腾的条件(达到沸点且继续吸热)知:

纸锅里的水加热到沸腾后温度将保持不变,若撤去酒精灯火焰,则水将不会沸腾

,D不符合题意。

故答案为:C。

8.【答案】

A

【解析】【分析】玻璃上的水珠主要是空气中的水汽遇冷液化形成的。主要去比较两侧空气的温度与玻璃的温度,然后可确定水珠在车窗的哪一侧。

【解答】夏天时车内开着空调,车内温度低,车外空气温度高,所以玻璃外侧的水蒸汽在外侧玻璃上遇冷放热液化,水珠在车窗的外表面。冬季时车内温度高,车外温度低,车温度空气中的水汽将热量传车外而发生液化,所以冬季时水珠在车内。A选项正确,B、C、D错误。

故选A

9.【答案】

C

【解析】【分析】物质由气态变为液态的现象叫液化。气体液化的方法为:增大压强使气体液化;降低温度使气体液化。电冰箱壁上会出现许多小水珠,是因为电冰箱外壁的温度比室内温度低,室内的水蒸气遇冷液化成小水珠。

【解答】A、电冰箱具有制冷效果,空气的温度比电冰箱高;故A错误;

B、夏季气温比较高,空气中水蒸气的含量比较高;故B错误;

C、夏季气温比较高,空气中水蒸气的含量比较高,因此相对湿度比很大;故C正确;

D、只要电冰箱的气温比空气的温度低,水蒸气都会发生液化,室内的温度不一定很高;故D错误;

故答案为:C。

10.【答案】

D

【解析】【分析】(1)无论“冷气”和“热气”都是人眼看见的,成分就是小水珠,而不是水蒸气;(2)人眼看见的“白气”是水蒸气遇冷液化成的小水珠。

【解答】看到雪糕周闺冒“冷气”是空气中的水蒸气遇到冰冷的雪糕液化成的小水珠;泡方便面时碗里蒸发出的水蒸气,在上升过程中,遇到温度较低的空气液化形成的小水珠;所以“冷气”和“热气”本质是相同的,他们都是水蒸气液化形成的小水珠,都属于液化现象,故D说法正确,符合题意。

故答案为:D

11.【答案】

A

【解析】【分析】物质有液态变成气态叫汽化;由气态变成液态叫液化。

【解答】汽车后视镜上的雨滴,吸收电热丝的热量后由液态的水变成气态的水蒸气,这个过程是汽化。

故选A。

12.【答案】

B

【解析】【分析】物质从气态变为液态叫液化,液化的方式有:一是降低温度,二是压缩体积,据此分析判断。

【解答】把这种圆锥形杯子放在某些地方的空气中,空气中的水蒸气遇冷(白玉杯子)液化成小水珠附着在白玉杯内壁上,积少成多,过一段时间后杯中就会盛满水,故称常满杯.由此可见:杯中的水是水蒸气在白玉上液化形成的,故A正确、B错;有水滴产生时,白玉温度比周围空气温度低,C正确;在缺少水源的崇山峻岭中,空气中水蒸气可以液化成水,即自动“生”水,D正确。

故答案为:B

二、填空题

13.【答案】

汽化;液化

【解析】【分析】根据汽化和液体的概念解答。

【解答】物质由液态变成气态的现象叫做汽化,由气态变成液态的现象叫做液化。

14.【答案】

(1)②

(2)前;水先汽化后液化

【解析】【分析】(1)根据“白色气体”的状态进行判断;

(2)物质由液态变成气态叫汽化,由气态变成液态叫液化,据此分析前面“白色气体”的形成原因。

【解答】(1)水蒸气是无色、透明的气体,那么“白色气体”肯定不是水蒸气;因为“白色气体”不是固态,那么它肯定不是小冰晶,因此它应该是小水滴,故选②;

(2)我选择前者,其形成过程是:水先汽化后液化。

三、解答题

15.【答案】

解:冰棍放入不锈钢茶杯,冰棍温度低,不锈钢茶杯温度高,则冰棍与不锈钢茶杯之间发生热传递,冰棍吸热,不锈钢茶杯放热,使得不锈钢茶杯的温度下降,空气中温度相对较高的水蒸气遇到不锈钢茶杯冷的外壁,水蒸气液化成水珠附着在不锈钢茶杯的外壁上。

【解析】【分析】冰棍的温度较低,通过热传递使茶杯温度降低。空气中温度较高的水蒸气遇冷会发生液化。

四、实验探究题

16.【答案】

(1)表面积大小

(2)A.C

(3)表面积;不正确;只有在水的质量相同时,先蒸发完的才快

【解析】【分析】(1)(2)影响蒸发的三要素为:液体的温度、液体上方空气流动和液体的表面积,根据控制变量法的要求判断;

(3)探究水蒸发的快慢与质量的关系时,需要控制水的温度、空气流动和表面积相同,而改变水的质量,根据图片确定他没有控制的因素。蒸发的快慢与水的质量和蒸发时间有关,只有控制水的质量相同时,蒸发时间短的才蒸发的快。

【解答】(1)通过A.B两图的对比,可知水的温度和空气流速相同,但蒸发的表面积不同,可以得出水蒸发快慢与水的表面积大小有关。

(2)探究水蒸发快慢与水的温度有关,必须控制水的温度和表面积相同而改变温度,故选AC;

(3)该同学猜想水蒸发快慢还可能与水的质量有关,

于是继续进行如下探究:在相同环境下的两块相同的玻璃板上分别滴一滴水和两滴水,如图所示,结果发现图甲中水先蒸发完,于是他得出结论:水蒸发快慢与水的质量有关,水的质量越小,蒸发越快。从实验设计环节看,他没有控制水的表面积相同;从得出结论环节看,“根据谁先蒸发完,判断谁蒸发快”不正确,理由是:只有在水的质量相同时,先蒸发完的才快。

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化