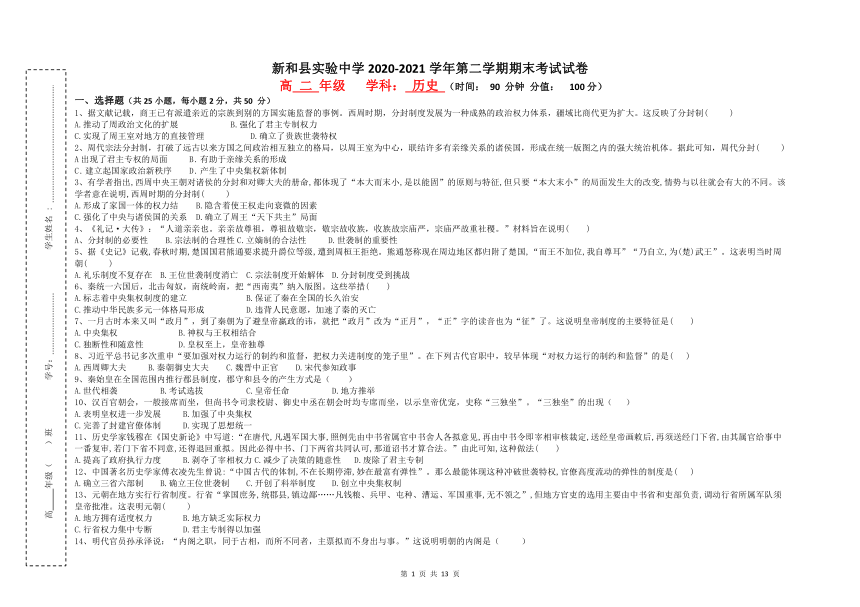

新疆新和县实高2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题(Word版,含部分解析答案)

文档属性

| 名称 | 新疆新和县实高2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题(Word版,含部分解析答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 55.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-09 14:50:04 | ||

图片预览

文档简介

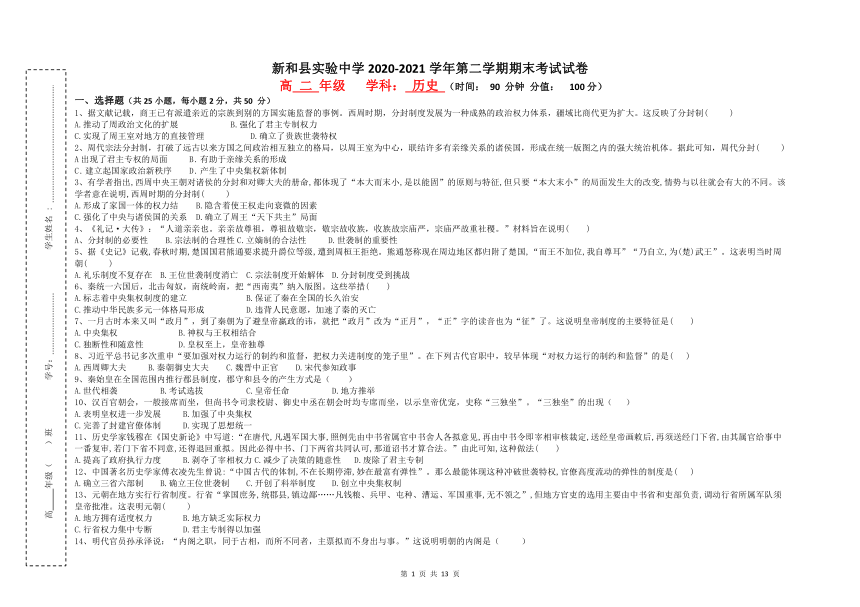

新和县实验中学2020-2021学年第二学期期末考试试卷

高

二

年级

学科:

历史

(时间:

90

分钟

分值:

100分)

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50

分)

1、据文献记载,商王已有派遣亲近的宗族到别的方国实施监督的事例。西周时期,分封制度发展为一种成熟的政治权力体系,疆域比商代更为扩大。这反映了分封制(

)

A.推动了周政治文化的扩展

B.强化了君主专制权力

C.实现了周王室对地方的直接管理

D.确立了贵族世袭特权

2、周代宗法分封制,打破了远古以来方国之间政治相互独立的格局,以周王室为中心,联结许多有亲缘关系的诸侯国,形成在统一版图之内的强大统治机体。据此可知,周代分封(

)

A出现了君主专权的局面

B.有助于亲缘关系的形成

C.建立起国家政治新秩序

D.产生了中央集权新体制

3、有学者指出,西周中央王朝对诸侯的分封和对卿大夫的册命,都体现了“本大而末小,是以能固”的原则与特征,但只要“本大末小”的局面发生大的改变,情势与以往就会有大的不同。该学者意在说明,西周时期的分封制(

)

A.形成了家国一体的权力结

B.隐含着使王权走向衰微的因素

C.强化了中央与诸侯国的关系

D.确立了周王“天下共主”局面

4、《礼记·大传》:“人道亲亲也。亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗庙严,宗庙严故重社稷。”材料旨在说明(

)

A、分封制的必要性

B.宗法制的合理性C.立嫡制的合法性

D.世袭制的重要性

5、据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝(

)

A.礼乐制度不复存在

B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体

D.分封制度受到挑战

6、秦统一六国后,北击匈奴,南统岭南,把“西南夷”纳入版图。这些举措(

)

A.标志着中央集权制度的建立

B.保证了秦在全国的长久治安

C.推动中华民族多元一体格局形成

D.违背人民意愿,加速了秦的灭亡

7、一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝嬴政的讳,就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“征”了。这说明皇帝制度的主要特征是(

)

A.中央集权

B.神权与王权相结合

C.独断性和随意性

D.皇权至上,皇帝独尊

8、习近平总书记多次重申“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里”。在下列古代官职中,较早体现“对权力运行的制约和监督”的是(

)

A.西周卿大夫

B.秦朝御史大夫

C.魏晋中正官

D.宋代参知政事

9、秦始皇在全国范围内推行郡县制度,郡守和县令的产生方式是(

)

A.世代相袭

B.考试选拔

C.皇帝任命

D.地方推举

10、汉百官朝会,一般接席而坐,但尚书令司隶校尉、御史中丞在朝会时均专席而坐,以示皇帝优宠,史称“三独坐”。“三独坐”的出现(

)

A.表明皇权进一步发展

B.加强了中央集权

C.完善了封建官僚体制

D.实现了思想统一

11、历史学家钱穆在《国史新论》中写道:“在唐代,凡遇军国大事,照例先由中书省属官中书舍人各拟意见,再由中书令即宰相审核裁定,送经皇帝画敕后,再须送经门下省,由其属官给事中一番复审,若门下省不同意,还得退回重拟。因此必得中书、门下两省共同认可,那道诏书才算合法。”由此可知,这种做法(

)

A.提高了政府执行力度

B.剥夺了宰相权力C.减少了决策的随意性

D.废除了君主专制

12、中国著名历史学家傅衣凌先生曾说:“中国古代的体制,不在长期停滞,妙在最富有弹性”。那么最能体现这种冲破世袭特权,官僚高度流动的弹性的制度是(

)

A.确立三省六部制

B.确立王位世袭制

C.开创了科举制度

D.创立中央集权制

13、元朝在地方实行行省制度。行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准。这表明元朝(

)

A.地方拥有适度权力

B.地方缺乏实际权力

C.行省权力集中专断

D.君主专制得以加强

14、明代官员孙承泽说:“内阁之职,同于古相,而所不同者,主票拟而不身出与事。”这说明明朝的内阁是(

)

A.中央一级正式的行政机构

B.辅助皇帝处理国政的中枢

C.宰相共同议定大政的场所

D.统率六部百司的上层机构

15、在清代历史上它是一个特殊而又发挥着重要作用的机构,其顺应了封建君主专制中央集权制度走向极端化的历史发展趋势,又在雍正时期特殊的军事政治需要下产生。这一机构(

)

A.最终导致清王朝的灭亡

B.是清代最高的决策机构

C.服务于皇权集中的需要

D

.限制了宰相的军事权力

16、“在希腊,山岭纵横,河流交错,几乎没有一个大面积的整块。这种自然环境形成以‘个体导向’为倾向的文化渊源,在某种程度上有利于民主制度的发展。”对此材料的理解,正确的是(

)

A.强调了自然地理环境对文明的影响

B.希腊的地理环境只能导致个人主义

C.希腊的地理环境只能导致民主制度

D.政治文明完全由自然地理环境左右

17、卓尔不群的雅典,对人类文明的发展影响深远。限于特定的历史条件,其民主制的“得”与“失”表现明显。下列选项中属于其“失”的是(

)

①公职选举

②众多妇女和外邦人不享有公民权

③民众组成陪审法庭

④城邦建立在对广大奴隶专政的基础上

①③

B.①④

C.②③

D.②④

18、雅典民主不是现代意义上的民主。现代意义上的民主不分出身、性别、贫富,凡是年满一定年龄的公民,都享有民主权利。但雅典的民主,又是一个伟大的创举,它不是古代中国式的一人统治,一家之言。材料中“伟大的创举”指(

)

A.延续古代中国式的管理模式

B.使所有的雅典人拥有管理国家的权利

C.雅典三权分立与制衡的民主模式

D.创造了一种集体管理的新形式

19、据记载,伯里克利重建雅典卫城耗资巨大,保守派以浪费公款为名,让伯里克利下台。伯里克利在公民大会上指出,重建卫城已为城邦带来了繁荣,如果雅典人认为他太过浪费,他将支付营造建筑物所需的费用,但是刻上名字后的建筑物是属于他私人的,不再属于雅典人民。雅典人非常满意伯里克利的答复,告诉他可以动用公库的财产。这一事件表明(

)

A.公民大会是雅典最高权力机构

B.雅典公民具有强烈的城邦意识

C.权力监督推动雅典民主制完善

D.雅典城邦直接民主制的局限性

20、伯利克里大力鼓励开展学术研究,向公民发放观剧津贴,雅典人不论贫富都能到剧场观看戏剧表演,这一措施(

)

A.促进民主政治繁荣

B.反映维护奴隶主阶级本质

C.基本没有得到贯彻

D.严重危害了雅典民主政治

21、梭伦、克利斯提尼和伯利克里三位政治家的政治改革具有紧密的内在联系。他们所要解决的核心问题是(

)

A.破除贵族世袭,制约公民权利

B.废除债务奴隶,促进经济发展

C.划分公民等级,明确权利义务

D.扩大平民权利,推动民主进程

22、德国史学家蒙森在其著作《罗马史》中对罗马法起源进行了清晰的讨论:对罗马人来说,法律首先不是如同我们所理解的那样,并非国王对于所有民社成员发布命令,而首先是构成国家的各权力代表以说明和反驳的方式所缔结的契约。由此可知罗马法有利于(

)

A.维护法律权威

B.保障人民的权益

C.保护私有财产

D.限制权力的滥用

23、有学者指出:“罗马法的发展基本上不是按立法程序制定的。也不是君主个人独裁意志的结果,而主要是凭借裁判官的审判实践和法学家的理论活动,在改造和继承旧有的法律规范的基础上而逐渐发展起来的。”这说明罗马法在形成过程中具有(

)

A.开放性和灵活性 B.巩固统治缓和矛盾C.随意性和实用性 D.维系帝国影响深远

24、古代罗马某一时期,初步司法程序由经选举产生的执政官执掌,通过初步程序,诉讼当事人确定“争执要点”,即拣出需要审理的问题。随后,由一位经当事人从选民名单中挑选出的、执政官授权的普通公民对案件加以审判,作出有拘束力的判决。可见,这一时期古罗马(

)

A.法律程序繁琐且过于注重形式

B.讲究法律实践的公开公正

C.严格践行“法律面前人人平等”

D.法律实施具有主观随意性

25、在11、12世纪西欧的法律课教授们往往不是首先讲授现行法律,而是引入具有现实意义的法律问题,并依据罗马法条文以及教会法对它们进行分析。这主要表明罗马法(

)

A.与《圣经》的地位等同

B.是维护天主教的工具

C.具有深远的历史影响

D.催生了人文主义思想

二、非选择题(共3大题,共50

分)

26、阅读材料,完成下列问题。(14分)

材料一

郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制。……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。从这个意义上说,贵族从分封制下的社会政治阶层转化成了郡县制下的社会阶层。成为官僚的贵族便不再具有封地主人和天子臣属的双重身份,而仅仅只有天子臣属的一种身份。——《文史纵横》

材料二

无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)根据材料一,指出分封制转型为郡县制所反映的政治体制的变化。(6分)

(2)根据材料二,指出元代地方行政制度创新的主要内涵并分析其影响。(8分)

27、阅读下列材料,回答问题:(18分)

材料一

明代废除丞相以前历代著名丞相及其命运

时期

代表人物

命运

战国时期秦国

吕不韦

秦王以“仲父”相称,掌握国家大权,后被流放

东汉末年

曹操

挟天子以令诸侯,掌握国家大权,其子篡夺皇位

材料二

废除丞相以后相当丞相地位官职所享有权力范围的变化

时期

职位

所享有权力范围

明代中叶后

内阁首辅

拥有票拟权,但不是合法的宰相,地位常受到挑战

清代

军机大臣

承旨拟写,相当于顾问、秘书班子

当代史学家对封建国家权力运行的规律作了如下总结:皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的辅政机构,当这些辅政机构和官员的权力较重时,皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选一些人来承担政务,有意架空原有的辅政机构和官员,剥夺其实权,仅保留虚衔或使之变为荣誉职称,然后又进行下一轮的循环……每一次循环的结果,都使得中枢机构原权力更分散,皇帝的权力更加强。这种不断地转移与分散,是封建国家权力运行的基本规律。

材料三

法国著名启蒙思想家孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中曾这样评价当时中国的君主专制:“中国政府只有在施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。中国的专制主义,……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。”“因此,中国是一个专制国家,它的原则是恐怖的。”

材料一说明了什么问题?明代废除丞相制的根本原因是什么?(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,列举明清时期中枢机构的变化,且说明其反映的本质问题。

(8分)

(3)你同意材料三中孟德斯鸠的观点吗?当时中国君主专制的强化对中国社会发展产生了什么影响?(5分)

28、中西古代历史上都注重法律建设。阅读下列材料,回答问题。(18分)

材料一

中国历代有卷册浩繁、分支众多的法律,法有“六典”,刑有“八议”,都是对特权与等级的保护。……中国法的界定十分模糊,倒是皇帝圣旨、朝廷法令、祖宗遗训更具威力。因为法自君出,皇帝“钦定”法律,皇权置于法律之上,法律对皇权的约束作用微乎其微。

——史仲文《中国人走出死胡同》

没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣。皇帝敕令具有法律效力。

——东罗马帝国《民法大全》

材料二

法是一种自然的权利,是理智的人的精神和理性,是衡量正义与非正义的标准……自然法是整个法律科学的思想基础和各种具体法规的指导原则,它高于一切人定法和人为权力。

——(古罗马)西塞罗

材料三

《十二铜表法》规定的诉讼制度是法律诉讼,即罗马公民向行政长官郑重宣告自己的权利,并严格遵守诉讼语言和诉讼动作的有关规定。

这种法律诉讼的特点是,整个诉讼过程全用语言,不作记录。在诉讼过程中,当事人必须严格使用法律术语,否则即使理由充分也会败诉。例如,某人因葡萄蔓被毁而起诉,在诉讼中不用“树木”,而称“葡萄蔓”,那么他将败诉,因为该法中只有“树木”一词。

——以上材料均摘自《早期罗马法》

请回答:

结合材料一及所学知识,概括指出中国封建社会历朝法律的基本特点。从材料一可以看出,东罗马帝国和古代中国在皇权与法律的关系上具有什么相同点?(8分)

材料二认为立法的指导原则是什么?与材料一相比,它的进步之处主要表现在哪里?(6分)

(3)依据材料三,早期罗马法的这种诉讼制度是否合理?为什么?(4分)

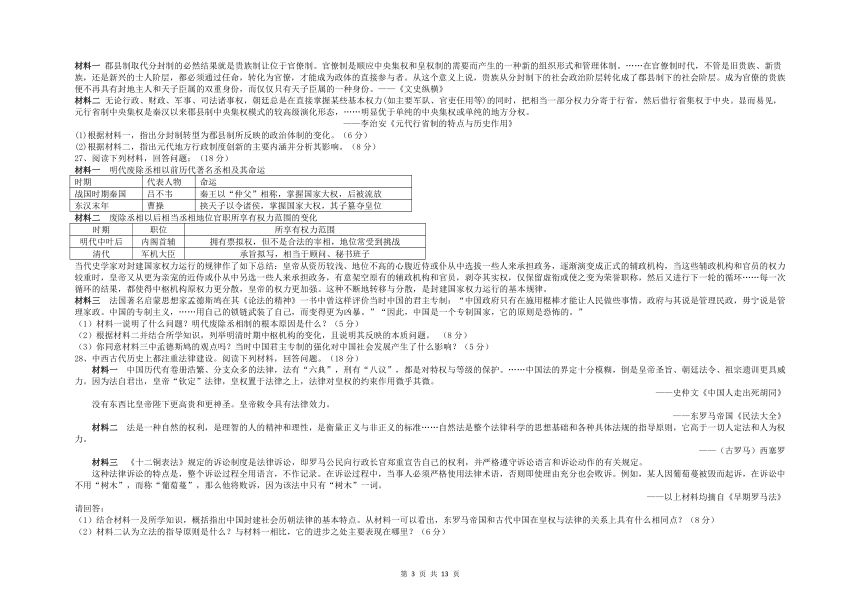

新和县实验中学2020-2021学年第二学期期末考试试卷

高

二

年级

学科:

历史

(时间:

90

分钟

分值:

100分)

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50

分)

1、据文献记载,商王已有派遣亲近的宗族到别的方国实施监督的事例。西周时期,分封制度发展为一种成熟的政治权力体系,疆域比商代更为扩大。这反映了分封制(

)

A.推动了周政治文化的扩展

B.强化了君主专制权力

C.实现了周王室对地方的直接管理

D.确立了贵族世袭特权

答案:A

2、周代宗法分封制,打破了远古以来方国之间政治相互独立的格局,以周王室为中心,联结许多有亲缘关系的诸侯国,形成在统一版图之内的强大统治机体。据此可知,周代分封(

)

A出现了君主专权的局面

B.有助于亲缘关系的形成

C.建立起国家政治新秩序

D.产生了中央集权新体制

解析:A.西周时期没有出现君主专权的局面,故A错误;B.亲缘关系在西周之前已经形成,故B错误;C.根据题干“打破了远古以来方国之间政治相互独立的格局,以周王室为中心,联结许多有亲缘关系的诸侯国,形成在统一版图之内的强大统治机体”可知,西周的分封制,打破了之前的方国之间相互独立的格局,形成了周天子“天下共主”的地位,由此可见,周代分封建立起国家政治新秩序,故C正确;D.西周时期没有产生中央集权新体制,秦始皇开创了专制主义中央集权制度,故D错误。答案:C

3、有学者指出,西周中央王朝对诸侯的分封和对卿大夫的册命,都体现了“本大而末小,是以能固”的原则与特征,但只要“本大末小”的局面发生大的改变,情势与以往就会有大的不同。该学者意在说明,西周时期的分封制(

)

A.形成了家国一体的权力结

B.隐含着使王权走向衰微的因素

C.强化了中央与诸侯国的关系

D.确立了周王“天下共主”局面

解析:材料体现的是周王和诸侯的关系,属于分封制的内容,家国一体体现的是宗法制的特点,A项排除;材料信息“‘本大末小’的局面发生大的改变,情势与以往就会有大的不同”反映出在分封制下,中央王朝对诸侯和卿大夫的控制是有限的,容易发生“末大”的局面,即诸侯势力的强大容易威胁到王权统治,说明西周时期的分封制隐含着使王权走向衰微的因素,而非强化中央与诸侯国的关系和确立周王“天下共主”局面,B项正确,C、D两项排除。答案:B

4、《礼记·大传》:“人道亲亲也。亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗庙严,宗庙严故重社稷。”材料旨在说明(

)

A、分封制的必要性

B.宗法制的合理性

C.立嫡制的合法性

D.世袭制的重要性

答案:B

5、据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝(

)

A.礼乐制度不复存在

B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体

D.分封制度受到挑战

解析:根据材料可知,楚国兼并周边地区,楚国国君要求周王提升爵位等级被拒,随后自封为武王,这说明分封制受到挑战,故D项正确。材料体现了礼乐制度走向瓦解,但当时这一制度仍还存在,故A项错误。材料没有涉及王位世袭制度,故B项错误。材料体现了宗法制遭到破坏,但“开始解体”的说法不当,故C项错误。答案:D

6、秦统一六国后,北击匈奴,南统岭南,把“西南夷”纳入版图。这些举措(

)

A.标志着中央集权制度的建立

B.保证了秦在全国的长久治安

C.推动中华民族多元一体格局形成

D.违背人民意愿,加速了秦的灭亡

解析:材料与中央集权制度建立无关,故A项错误;秦朝加强对边疆地区的管理不能保证全国的长治久安,故B项错误;秦朝加强对边疆地区的管理有利于中华民族多元一体格局形成,故C项正确;巩固边疆的政策并不会加速秦朝的灭亡,故D项错误。答案:C

7、一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝嬴政的讳,就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“征”了。这说明皇帝制度的主要特征是(

)

A.中央集权

B.神权与王权相结合

C.独断性和随意性

D.皇权至上,皇帝独尊

解析:D.秦统一后建立了专制主义中央集权制度,其中皇帝制度是重要内容之一,其突出特点就是皇权至上、皇帝独尊、皇位世袭,皇上的所用均为专用,别人不得擅用。根据材料“秦朝为了避皇帝嬴政的讳,就把‘政月’改为‘正月’,‘正’字的读音也为‘征’了”可知,古代的避讳制度反映了皇权的至上性。因此D项符合;ABC.与材料含义不符,故排除。故选:D。答案:D

8、习近平总书记多次重申“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里”。在下列古代官职中,较早体现“对权力运行的制约和监督”的是(

)

A.西周卿大夫

B.秦朝御史大夫

C.魏晋中正官

D.宋代参知政事

答案:B

9、秦始皇在全国范围内推行郡县制度,郡守和县令的产生方式是(

)

A.世代相袭

B.考试选拔

C.皇帝任命

D.地方推举

答案:C

10、汉百官朝会,一般接席而坐,但尚书令司隶校尉、御史中丞在朝会时均专席而坐,以示皇帝优宠,史称“三独坐”。“三独坐”的出现(

)

A.表明皇权进一步发展

B.加强了中央集权

C.完善了封建官僚体制

D.实现了思想统一

解析:根据材料“尚书令、司隶校尉、御史中丞在朝会时均专席而坐,以示皇帝优宠”可知其独坐的地位是皇帝赐予,因此是皇权发展的表现,故选A项;加强中央集权是针对地方问题而言,材料没有涉及地方问题,排除B项;材料中没有体现其官僚体制的变化,排除C项;材料仅涉及政治方面,不是思想上的统一,排除D项。答案:A

11、历史学家钱穆在《国史新论》中写道:“在唐代,凡遇军国大事,照例先由中书省属官中书舍人各拟意见,再由中书令即宰相审核裁定,送经皇帝画敕后,再须送经门下省,由其属官给事中一番复审,若门下省不同意,还得退回重拟。因此必得中书、门下两省共同认可,那道诏书才算合法。”由此可知,这种做法(

)

A.提高了政府执行力度

B.剥夺了宰相权力

C.减少了决策的随意性

D.废除了君主专制

答案:C

12、中国著名历史学家傅衣凌先生曾说:“中国古代的体制,不在长期停滞,妙在最富有弹性”。那么最能体现这种冲破世袭特权,官僚高度流动的弹性的制度是(

)

A.确立三省六部制

B.确立王位世袭制

C.开创了科举制度

D.创立中央集权制

答案:C

13、元朝在地方实行行省制度。行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准。这表明元朝(

)

A.地方拥有适度权力

B.地方缺乏实际权力

C.行省权力集中专断

D.君主专制得以加强

解析:据材料“行省‘掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之’,但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准”,可知行省在中央集权下拥有适度权力,故A项正确;题干中行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵申、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,说明地方有一定实权,故B项错误;据材料“但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准”,可知行省行使权力受到中央节制,故C项错误;行省制体现的是中央与地方的关系,无法体现君主专制加强,故D项错误。答案:A

14、明代官员孙承泽说:“内阁之职,同于古相,而所不同者,主票拟而不身出与事。”这说明明朝的内阁是(

)

A.中央一级正式的行政机构

B.辅助皇帝处理国政的中枢

C.宰相共同议定大政的场所

D.统率六部百司的上层机构

解析:据材料“同于古相,而所不同者,主票拟而不身出与事”可知,内阁类似丞相,但是其出身地位与丞相不同,只是皇帝的顾问,是辅助皇帝处理国政的中枢,故选B项;内阁始终不是中央一级正式的行政机构,排除A项;明朝已经废除了丞相,排除C项;内阁不能统率六部百司,排除D项。答案:B

答案:D

15、在清代历史上它是一个特殊而又发挥着重要作用的机构,其顺应了封建君主专制中央集权制度走向极端化的历史发展趋势,又在雍正时期特殊的军事政治需要下产生。这一机构(

)

A

.最终导致清王朝的灭亡

B.是清代最高的决策机构

C.服务于皇权集中的需要

D

.限制了宰相的军事权力

答案:C

16、“在希腊,山岭纵横,河流交错,几乎没有一个大面积的整块。这种自然环境形成以‘个体导向’为倾向的文化渊源,在某种程度上有利于民主制度的发展。”对此材料的理解,正确的是(

)

A.强调了自然地理环境对文明的影响

B.希腊的地理环境只能导致个人主义

C.希腊的地理环境只能导致民主制度

D.政治文明完全由自然地理环境左右

解析:材料强调了自然地理环境对文明存在“某种程度”的影响,与A项表述一致,B、C、D三项都是然地埋环境决定论思想下的认识。答案:A

17、卓尔不群的雅典,对人类文明的发展影响深远。限于特定的历史条件,其民主制的“得”与“失”表现明显。下列选项中属于其“失”的是(

)

①公职选举

②众多妇女和外邦人不享有公民权

③民众组成陪审法庭

④城邦建立在对广大奴隶专政的基础上

①③

B.①④

C.②③

D.②④

答案:D

18、雅典民主不是现代意义上的民主。现代意义上的民主不分出身、性别、贫富,凡是年满一定年龄的公民,都享有民主权利。但雅典的民主,又是一个伟大的创举,它不是古代中国式的一人统治,一家之言。材料中“伟大的创举”指(

)

A.延续古代中国式的管理模式

B.使所有的雅典人拥有管理国家的权利

C.雅典三权分立与制衡的民主模式

D.创造了一种集体管理的新形式

解析:根据“它不是古代中国式的一人统治,一家之言”可知,A项错误;雅典民主仅限于占城邦人口少数的成年男性公民享有,并非所有的雅典人,B项不符合史实,排除;C项与雅典民主不符,排除;雅典城邦公民集体当家作主,公民集体掌握国家最高权力,是一个伟大的创举,故D项正确。答案:D

19、据记载,伯里克利重建雅典卫城耗资巨大,保守派以浪费公款为名,让伯里克利下台。伯里克利在公民大会上指出,重建卫城已为城邦带来了繁荣,如果雅典人认为他太过浪费,他将支付营造建筑物所需的费用,但是刻上名字后的建筑物是属于他私人的,不再属于雅典人民。雅典人非常满意伯里克利的答复,告诉他可以动用公库的财产。这一事件表明(

)

A.公民大会是雅典最高权力机构

B.雅典公民具有强烈的城邦意识

C.权力监督推动雅典民主制完善

D.雅典城邦直接民主制的局限性

答案:B

20、伯利克里大力鼓励开展学术研究,向公民发放观剧津贴,雅典人不论贫富都能到剧场观看戏剧表演,这一措施(

)

A.促进民主政治繁荣

B.反映维护奴隶主阶级本质

C.基本没有得到贯彻

D.严重危害了雅典民主政治

解析:本题主要考查古代雅典民主政治。结合所学知识可知,伯利克里向公民发放观剧津贴,提高了民众参与民主政治的积极性,有利于民主政治的发展,促进了民主政治的繁荣,故A项正确,D项错误;材料没有涉及维护奴隶主阶级的内容,故B项错误;该措施基本得到执行,故C项错误。答案:A

21、梭伦、克利斯提尼和伯利克里三位政治家的政治改革具有紧密的内在联系。他们所要解决的核心问题是(

)

A.破除贵族世袭,制约公民权利

B.废除债务奴隶,促进经济发展

C.划分公民等级,明确权利义务

D.扩大平民权利,推动民主进程

解析:A.破除贵族世袭,是梭伦改革和克里斯提尼改革的内容特点,但是都扩大了公民权利。B.废除债务奴隶,促进经济发展只是梭伦改革的内容。C.划分公民等级,明确权利义务是梭伦改革的内容.D.三大改革都扩大平民权利,推动民主进程.故选D。答案:D

22、德国史学家蒙森在其著作《罗马史》中对罗马法起源进行了清晰的讨论:对罗马人来说,法律首先不是如同我们所理解的那样,并非国王对于所有民社成员发布命令,而首先是构成国家的各权力代表以说明和反驳的方式所缔结的契约。由此可知罗马法有利于(

)

A.维护法律权威

B.保障人民的权益

C.保护私有财产

D.限制权力的滥用

答案:D

23、有学者指出:“罗马法的发展基本上不是按立法程序制定的。也不是君主个人独裁意志的结果,而主要是凭借裁判官的审判实践和法学家的理论活动,在改造和继承旧有的法律规范的基础上而逐渐发展起来的。”这说明罗马法在形成过程中具有(

)

A.开放性和灵活性

B.巩固统治缓和矛盾

C.随意性和实用性

D.维系帝国影响深远

解析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现,“巩固统治缓和矛盾、维系帝国影响深远”属于罗马法的影响,而本题考查的是罗马法的特点,尽管罗马法的发展基本上不是按立法程序制定的,但是罗马法的形成也不是随意的,选项C错在随意性,罗马法“借裁判官的审判实践和法学家的理论活动,在改造和继承旧有的法律规范的基础上而逐渐发展起来的”则足以证明罗马法的开放性和灵活性。答案:A

24、古代罗马某一时期,初步司法程序由经选举产生的执政官执掌,通过初步程序,诉讼当事人确定“争执要点”,即拣出需要审理的问题。随后,由一位经当事人从选民名单中挑选出的、执政官授权的普通公民对案件加以审判,作出有拘束力的判决。可见,这一时期古罗马(

)

A.法律程序繁琐且过于注重形式

B.讲究法律实践的公开公正

C.严格践行“法律面前人人平等”

D.法律实施具有主观随意性

答案:B

25、在11、12世纪西欧的法律课教授们往往不是首先讲授现行法律,而是引入具有现实意义的法律问题,并依据罗马法条文以及教会法对它们进行分析。这主要表明罗马法(

)

A.与《圣经》的地位等同

B.是维护天主教的工具

C.具有深远的历史影响

D.催生了人文主义思想

答案:C

二、非选择题(共4大题,共50

分)

26、阅读材料,完成下列问题。(14分)

材料一

郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制。……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。从这个意义上说,贵族从分封制下的社会政治阶层转化成了郡县制下的社会阶层。成为官僚的贵族便不再具有封地主人和天子臣属的双重身份,而仅仅只有天子臣属的一种身份。——《文史纵横》

材料二

无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)根据材料一,指出分封制转型为郡县制所反映的政治体制的变化。(6分)

(1)变化:从贵族体制到官僚体制;从世袭到任命;从地方分治到集权。

(2)根据材料二,指出元代地方行政制度创新的主要内涵并分析其影响。(8分)

(2)内涵:它创立了一种以行省为枢纽,以中央集权为主、辅以部分地方分权的新体制。

影响:行省制度较好地协调了中央与地方的关系,加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;是中国古代省制的开端。

27、阅读下列材料,回答问题:(18分)

材料一

明代废除丞相以前历代著名丞相及其命运

时期

代表人物

命运

战国时期秦国

吕不韦

秦王以“仲父”相称,掌握国家大权,后被流放

东汉末年

曹操

挟天子以令诸侯,掌握国家大权,其子篡夺皇位

材料二

废除丞相以后相当丞相地位官职所享有权力范围的变化

时期

职位

所享有权力范围

明代中叶后

内阁首辅

拥有票拟权,但不是合法的宰相,地位常受到挑战

清代

军机大臣

承旨拟写,相当于顾问、秘书班子

当代史学家对封建国家权力运行的规律作了如下总结:皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的辅政机构,当这些辅政机构和官员的权力较重时,皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选一些人来承担政务,有意架空原有的辅政机构和官员,剥夺其实权,仅保留虚衔或使之变为荣誉职称,然后又进行下一轮的循环……每一次循环的结果,都使得中枢机构原权力更分散,皇帝的权力更加强。这种不断地转移与分散,是封建国家权力运行的基本规律。

材料三

法国著名启蒙思想家孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中曾这样评价当时中国的君主专制:“中国政府只有在施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。中国的专制主义,……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。”“因此,中国是一个专制国家,它的原则是恐怖的。”

(1)材料一说明了什么问题?明代废除丞相制的根本原因是什么?(5分)

(1)丞相位高权重。

明代废除丞相制的根本原因是丞相制度已经成为皇权专制加强的阻碍。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举明清时期中枢机构的变化,且说明其反映的本质问题。

(2)明朝废除宰相,以六部分理全国政事,并形成内阁制,是为皇帝提供顾问的内侍机构;清增设军机处,由皇帝挑选亲信的满汉官员充任军机大臣跪受笔录、上传下达。

反映的本质问题是专制皇权逐步加强,发展到了高峰。(8分)

(3)你同意材料三中孟德斯鸠的观点吗?当时中国君主专制的强化对中国社会发展产生了什么影响?(5分)

(3)同意。明清时期我国封建君主专制空前强化,采用高压独裁手段维护统治,显示了封建制度的腐朽和衰落。君主专制的强化严重扼杀了社会的创造力,减轻了社会发展的步伐,是造成中国落后于西方的主要原因之一。

28、中西古代历史上都注重法律建设。阅读下列材料,回答问题。(18分)

材料一

中国历代有卷册浩繁、分支众多的法律,法有“六典”,刑有“八议”,都是对特权与等级的保护。……中国法的界定十分模糊,倒是皇帝圣旨、朝廷法令、祖宗遗训更具威力。因为法自君出,皇帝“钦定”法律,皇权置于法律之上,法律对皇权的约束作用微乎其微。

——史仲文《中国人走出死胡同》

没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣。皇帝敕令具有法律效力。

——东罗马帝国《民法大全》

材料二

法是一种自然的权利,是理智的人的精神和理性,是衡量正义与非正义的标准……自然法是整个法律科学的思想基础和各种具体法规的指导原则,它高于一切人定法和人为权力。

——(古罗马)西塞罗

材料三

《十二铜表法》规定的诉讼制度是法律诉讼,即罗马公民向行政长官郑重宣告自己的权利,并严格遵守诉讼语言和诉讼动作的有关规定。

这种法律诉讼的特点是,整个诉讼过程全用语言,不作记录。在诉讼过程中,当事人必须严格使用法律术语,否则即使理由充分也会败诉。例如,某人因葡萄蔓被毁而起诉,在诉讼中不用“树木”,而称“葡萄蔓”,那么他将败诉,因为该法中只有“树木”一词。

——以上材料均摘自《早期罗马法》

请回答:

(1)结合材料一及所学知识,概括指出中国封建社会历朝法律的基本特点。从材料一可以看出,东罗马帝国和古代中国在皇权与法律的关系上具有什么相同点?

(2)材料二认为立法的指导原则是什么?与材料一相比,它的进步之处主要表现在哪里?

(3)依据材料三,早期罗马法的这种诉讼制度是否合理?为什么?

(1)特点:法律繁多,但仅仅是维护封建皇权统治及各种特权的工具;法律的界限模糊,法自君出,皇权凌驾于法律之上。(4分)

相同点:皇权至上;皇帝的命令成为法律的来源之一,具有绝对的效力。(4分)

(2)指导原则:自然法。

表现:强调自然法高于一切人定法和人为权力;认为在自然法体系下,人人生而平等,都有资格享有某些基本权利。(6分)

(3)不合理。原因:全用语言,不作记录,很可能会出现诉讼过程的前后矛盾,不利于客观公正;不用法律术语就会败诉,就会使一部分人,即使是受害者也因表述原因而败诉;另外,向一部分不识字的人关闭了用法律维护自己权益的大门。(4分)

高

二

年级

学科:

历史

(时间:

90

分钟

分值:

100分)

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50

分)

1、据文献记载,商王已有派遣亲近的宗族到别的方国实施监督的事例。西周时期,分封制度发展为一种成熟的政治权力体系,疆域比商代更为扩大。这反映了分封制(

)

A.推动了周政治文化的扩展

B.强化了君主专制权力

C.实现了周王室对地方的直接管理

D.确立了贵族世袭特权

2、周代宗法分封制,打破了远古以来方国之间政治相互独立的格局,以周王室为中心,联结许多有亲缘关系的诸侯国,形成在统一版图之内的强大统治机体。据此可知,周代分封(

)

A出现了君主专权的局面

B.有助于亲缘关系的形成

C.建立起国家政治新秩序

D.产生了中央集权新体制

3、有学者指出,西周中央王朝对诸侯的分封和对卿大夫的册命,都体现了“本大而末小,是以能固”的原则与特征,但只要“本大末小”的局面发生大的改变,情势与以往就会有大的不同。该学者意在说明,西周时期的分封制(

)

A.形成了家国一体的权力结

B.隐含着使王权走向衰微的因素

C.强化了中央与诸侯国的关系

D.确立了周王“天下共主”局面

4、《礼记·大传》:“人道亲亲也。亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗庙严,宗庙严故重社稷。”材料旨在说明(

)

A、分封制的必要性

B.宗法制的合理性C.立嫡制的合法性

D.世袭制的重要性

5、据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝(

)

A.礼乐制度不复存在

B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体

D.分封制度受到挑战

6、秦统一六国后,北击匈奴,南统岭南,把“西南夷”纳入版图。这些举措(

)

A.标志着中央集权制度的建立

B.保证了秦在全国的长久治安

C.推动中华民族多元一体格局形成

D.违背人民意愿,加速了秦的灭亡

7、一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝嬴政的讳,就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“征”了。这说明皇帝制度的主要特征是(

)

A.中央集权

B.神权与王权相结合

C.独断性和随意性

D.皇权至上,皇帝独尊

8、习近平总书记多次重申“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里”。在下列古代官职中,较早体现“对权力运行的制约和监督”的是(

)

A.西周卿大夫

B.秦朝御史大夫

C.魏晋中正官

D.宋代参知政事

9、秦始皇在全国范围内推行郡县制度,郡守和县令的产生方式是(

)

A.世代相袭

B.考试选拔

C.皇帝任命

D.地方推举

10、汉百官朝会,一般接席而坐,但尚书令司隶校尉、御史中丞在朝会时均专席而坐,以示皇帝优宠,史称“三独坐”。“三独坐”的出现(

)

A.表明皇权进一步发展

B.加强了中央集权

C.完善了封建官僚体制

D.实现了思想统一

11、历史学家钱穆在《国史新论》中写道:“在唐代,凡遇军国大事,照例先由中书省属官中书舍人各拟意见,再由中书令即宰相审核裁定,送经皇帝画敕后,再须送经门下省,由其属官给事中一番复审,若门下省不同意,还得退回重拟。因此必得中书、门下两省共同认可,那道诏书才算合法。”由此可知,这种做法(

)

A.提高了政府执行力度

B.剥夺了宰相权力C.减少了决策的随意性

D.废除了君主专制

12、中国著名历史学家傅衣凌先生曾说:“中国古代的体制,不在长期停滞,妙在最富有弹性”。那么最能体现这种冲破世袭特权,官僚高度流动的弹性的制度是(

)

A.确立三省六部制

B.确立王位世袭制

C.开创了科举制度

D.创立中央集权制

13、元朝在地方实行行省制度。行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准。这表明元朝(

)

A.地方拥有适度权力

B.地方缺乏实际权力

C.行省权力集中专断

D.君主专制得以加强

14、明代官员孙承泽说:“内阁之职,同于古相,而所不同者,主票拟而不身出与事。”这说明明朝的内阁是(

)

A.中央一级正式的行政机构

B.辅助皇帝处理国政的中枢

C.宰相共同议定大政的场所

D.统率六部百司的上层机构

15、在清代历史上它是一个特殊而又发挥着重要作用的机构,其顺应了封建君主专制中央集权制度走向极端化的历史发展趋势,又在雍正时期特殊的军事政治需要下产生。这一机构(

)

A.最终导致清王朝的灭亡

B.是清代最高的决策机构

C.服务于皇权集中的需要

D

.限制了宰相的军事权力

16、“在希腊,山岭纵横,河流交错,几乎没有一个大面积的整块。这种自然环境形成以‘个体导向’为倾向的文化渊源,在某种程度上有利于民主制度的发展。”对此材料的理解,正确的是(

)

A.强调了自然地理环境对文明的影响

B.希腊的地理环境只能导致个人主义

C.希腊的地理环境只能导致民主制度

D.政治文明完全由自然地理环境左右

17、卓尔不群的雅典,对人类文明的发展影响深远。限于特定的历史条件,其民主制的“得”与“失”表现明显。下列选项中属于其“失”的是(

)

①公职选举

②众多妇女和外邦人不享有公民权

③民众组成陪审法庭

④城邦建立在对广大奴隶专政的基础上

①③

B.①④

C.②③

D.②④

18、雅典民主不是现代意义上的民主。现代意义上的民主不分出身、性别、贫富,凡是年满一定年龄的公民,都享有民主权利。但雅典的民主,又是一个伟大的创举,它不是古代中国式的一人统治,一家之言。材料中“伟大的创举”指(

)

A.延续古代中国式的管理模式

B.使所有的雅典人拥有管理国家的权利

C.雅典三权分立与制衡的民主模式

D.创造了一种集体管理的新形式

19、据记载,伯里克利重建雅典卫城耗资巨大,保守派以浪费公款为名,让伯里克利下台。伯里克利在公民大会上指出,重建卫城已为城邦带来了繁荣,如果雅典人认为他太过浪费,他将支付营造建筑物所需的费用,但是刻上名字后的建筑物是属于他私人的,不再属于雅典人民。雅典人非常满意伯里克利的答复,告诉他可以动用公库的财产。这一事件表明(

)

A.公民大会是雅典最高权力机构

B.雅典公民具有强烈的城邦意识

C.权力监督推动雅典民主制完善

D.雅典城邦直接民主制的局限性

20、伯利克里大力鼓励开展学术研究,向公民发放观剧津贴,雅典人不论贫富都能到剧场观看戏剧表演,这一措施(

)

A.促进民主政治繁荣

B.反映维护奴隶主阶级本质

C.基本没有得到贯彻

D.严重危害了雅典民主政治

21、梭伦、克利斯提尼和伯利克里三位政治家的政治改革具有紧密的内在联系。他们所要解决的核心问题是(

)

A.破除贵族世袭,制约公民权利

B.废除债务奴隶,促进经济发展

C.划分公民等级,明确权利义务

D.扩大平民权利,推动民主进程

22、德国史学家蒙森在其著作《罗马史》中对罗马法起源进行了清晰的讨论:对罗马人来说,法律首先不是如同我们所理解的那样,并非国王对于所有民社成员发布命令,而首先是构成国家的各权力代表以说明和反驳的方式所缔结的契约。由此可知罗马法有利于(

)

A.维护法律权威

B.保障人民的权益

C.保护私有财产

D.限制权力的滥用

23、有学者指出:“罗马法的发展基本上不是按立法程序制定的。也不是君主个人独裁意志的结果,而主要是凭借裁判官的审判实践和法学家的理论活动,在改造和继承旧有的法律规范的基础上而逐渐发展起来的。”这说明罗马法在形成过程中具有(

)

A.开放性和灵活性 B.巩固统治缓和矛盾C.随意性和实用性 D.维系帝国影响深远

24、古代罗马某一时期,初步司法程序由经选举产生的执政官执掌,通过初步程序,诉讼当事人确定“争执要点”,即拣出需要审理的问题。随后,由一位经当事人从选民名单中挑选出的、执政官授权的普通公民对案件加以审判,作出有拘束力的判决。可见,这一时期古罗马(

)

A.法律程序繁琐且过于注重形式

B.讲究法律实践的公开公正

C.严格践行“法律面前人人平等”

D.法律实施具有主观随意性

25、在11、12世纪西欧的法律课教授们往往不是首先讲授现行法律,而是引入具有现实意义的法律问题,并依据罗马法条文以及教会法对它们进行分析。这主要表明罗马法(

)

A.与《圣经》的地位等同

B.是维护天主教的工具

C.具有深远的历史影响

D.催生了人文主义思想

二、非选择题(共3大题,共50

分)

26、阅读材料,完成下列问题。(14分)

材料一

郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制。……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。从这个意义上说,贵族从分封制下的社会政治阶层转化成了郡县制下的社会阶层。成为官僚的贵族便不再具有封地主人和天子臣属的双重身份,而仅仅只有天子臣属的一种身份。——《文史纵横》

材料二

无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)根据材料一,指出分封制转型为郡县制所反映的政治体制的变化。(6分)

(2)根据材料二,指出元代地方行政制度创新的主要内涵并分析其影响。(8分)

27、阅读下列材料,回答问题:(18分)

材料一

明代废除丞相以前历代著名丞相及其命运

时期

代表人物

命运

战国时期秦国

吕不韦

秦王以“仲父”相称,掌握国家大权,后被流放

东汉末年

曹操

挟天子以令诸侯,掌握国家大权,其子篡夺皇位

材料二

废除丞相以后相当丞相地位官职所享有权力范围的变化

时期

职位

所享有权力范围

明代中叶后

内阁首辅

拥有票拟权,但不是合法的宰相,地位常受到挑战

清代

军机大臣

承旨拟写,相当于顾问、秘书班子

当代史学家对封建国家权力运行的规律作了如下总结:皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的辅政机构,当这些辅政机构和官员的权力较重时,皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选一些人来承担政务,有意架空原有的辅政机构和官员,剥夺其实权,仅保留虚衔或使之变为荣誉职称,然后又进行下一轮的循环……每一次循环的结果,都使得中枢机构原权力更分散,皇帝的权力更加强。这种不断地转移与分散,是封建国家权力运行的基本规律。

材料三

法国著名启蒙思想家孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中曾这样评价当时中国的君主专制:“中国政府只有在施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。中国的专制主义,……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。”“因此,中国是一个专制国家,它的原则是恐怖的。”

材料一说明了什么问题?明代废除丞相制的根本原因是什么?(5分)

(2)根据材料二并结合所学知识,列举明清时期中枢机构的变化,且说明其反映的本质问题。

(8分)

(3)你同意材料三中孟德斯鸠的观点吗?当时中国君主专制的强化对中国社会发展产生了什么影响?(5分)

28、中西古代历史上都注重法律建设。阅读下列材料,回答问题。(18分)

材料一

中国历代有卷册浩繁、分支众多的法律,法有“六典”,刑有“八议”,都是对特权与等级的保护。……中国法的界定十分模糊,倒是皇帝圣旨、朝廷法令、祖宗遗训更具威力。因为法自君出,皇帝“钦定”法律,皇权置于法律之上,法律对皇权的约束作用微乎其微。

——史仲文《中国人走出死胡同》

没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣。皇帝敕令具有法律效力。

——东罗马帝国《民法大全》

材料二

法是一种自然的权利,是理智的人的精神和理性,是衡量正义与非正义的标准……自然法是整个法律科学的思想基础和各种具体法规的指导原则,它高于一切人定法和人为权力。

——(古罗马)西塞罗

材料三

《十二铜表法》规定的诉讼制度是法律诉讼,即罗马公民向行政长官郑重宣告自己的权利,并严格遵守诉讼语言和诉讼动作的有关规定。

这种法律诉讼的特点是,整个诉讼过程全用语言,不作记录。在诉讼过程中,当事人必须严格使用法律术语,否则即使理由充分也会败诉。例如,某人因葡萄蔓被毁而起诉,在诉讼中不用“树木”,而称“葡萄蔓”,那么他将败诉,因为该法中只有“树木”一词。

——以上材料均摘自《早期罗马法》

请回答:

结合材料一及所学知识,概括指出中国封建社会历朝法律的基本特点。从材料一可以看出,东罗马帝国和古代中国在皇权与法律的关系上具有什么相同点?(8分)

材料二认为立法的指导原则是什么?与材料一相比,它的进步之处主要表现在哪里?(6分)

(3)依据材料三,早期罗马法的这种诉讼制度是否合理?为什么?(4分)

新和县实验中学2020-2021学年第二学期期末考试试卷

高

二

年级

学科:

历史

(时间:

90

分钟

分值:

100分)

一、选择题(共25小题,每小题2分,共50

分)

1、据文献记载,商王已有派遣亲近的宗族到别的方国实施监督的事例。西周时期,分封制度发展为一种成熟的政治权力体系,疆域比商代更为扩大。这反映了分封制(

)

A.推动了周政治文化的扩展

B.强化了君主专制权力

C.实现了周王室对地方的直接管理

D.确立了贵族世袭特权

答案:A

2、周代宗法分封制,打破了远古以来方国之间政治相互独立的格局,以周王室为中心,联结许多有亲缘关系的诸侯国,形成在统一版图之内的强大统治机体。据此可知,周代分封(

)

A出现了君主专权的局面

B.有助于亲缘关系的形成

C.建立起国家政治新秩序

D.产生了中央集权新体制

解析:A.西周时期没有出现君主专权的局面,故A错误;B.亲缘关系在西周之前已经形成,故B错误;C.根据题干“打破了远古以来方国之间政治相互独立的格局,以周王室为中心,联结许多有亲缘关系的诸侯国,形成在统一版图之内的强大统治机体”可知,西周的分封制,打破了之前的方国之间相互独立的格局,形成了周天子“天下共主”的地位,由此可见,周代分封建立起国家政治新秩序,故C正确;D.西周时期没有产生中央集权新体制,秦始皇开创了专制主义中央集权制度,故D错误。答案:C

3、有学者指出,西周中央王朝对诸侯的分封和对卿大夫的册命,都体现了“本大而末小,是以能固”的原则与特征,但只要“本大末小”的局面发生大的改变,情势与以往就会有大的不同。该学者意在说明,西周时期的分封制(

)

A.形成了家国一体的权力结

B.隐含着使王权走向衰微的因素

C.强化了中央与诸侯国的关系

D.确立了周王“天下共主”局面

解析:材料体现的是周王和诸侯的关系,属于分封制的内容,家国一体体现的是宗法制的特点,A项排除;材料信息“‘本大末小’的局面发生大的改变,情势与以往就会有大的不同”反映出在分封制下,中央王朝对诸侯和卿大夫的控制是有限的,容易发生“末大”的局面,即诸侯势力的强大容易威胁到王权统治,说明西周时期的分封制隐含着使王权走向衰微的因素,而非强化中央与诸侯国的关系和确立周王“天下共主”局面,B项正确,C、D两项排除。答案:B

4、《礼记·大传》:“人道亲亲也。亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗庙严,宗庙严故重社稷。”材料旨在说明(

)

A、分封制的必要性

B.宗法制的合理性

C.立嫡制的合法性

D.世袭制的重要性

答案:B

5、据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝(

)

A.礼乐制度不复存在

B.王位世袭制度消亡

C.宗法制度开始解体

D.分封制度受到挑战

解析:根据材料可知,楚国兼并周边地区,楚国国君要求周王提升爵位等级被拒,随后自封为武王,这说明分封制受到挑战,故D项正确。材料体现了礼乐制度走向瓦解,但当时这一制度仍还存在,故A项错误。材料没有涉及王位世袭制度,故B项错误。材料体现了宗法制遭到破坏,但“开始解体”的说法不当,故C项错误。答案:D

6、秦统一六国后,北击匈奴,南统岭南,把“西南夷”纳入版图。这些举措(

)

A.标志着中央集权制度的建立

B.保证了秦在全国的长久治安

C.推动中华民族多元一体格局形成

D.违背人民意愿,加速了秦的灭亡

解析:材料与中央集权制度建立无关,故A项错误;秦朝加强对边疆地区的管理不能保证全国的长治久安,故B项错误;秦朝加强对边疆地区的管理有利于中华民族多元一体格局形成,故C项正确;巩固边疆的政策并不会加速秦朝的灭亡,故D项错误。答案:C

7、一月古时本来又叫“政月”,到了秦朝为了避皇帝嬴政的讳,就把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也为“征”了。这说明皇帝制度的主要特征是(

)

A.中央集权

B.神权与王权相结合

C.独断性和随意性

D.皇权至上,皇帝独尊

解析:D.秦统一后建立了专制主义中央集权制度,其中皇帝制度是重要内容之一,其突出特点就是皇权至上、皇帝独尊、皇位世袭,皇上的所用均为专用,别人不得擅用。根据材料“秦朝为了避皇帝嬴政的讳,就把‘政月’改为‘正月’,‘正’字的读音也为‘征’了”可知,古代的避讳制度反映了皇权的至上性。因此D项符合;ABC.与材料含义不符,故排除。故选:D。答案:D

8、习近平总书记多次重申“要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里”。在下列古代官职中,较早体现“对权力运行的制约和监督”的是(

)

A.西周卿大夫

B.秦朝御史大夫

C.魏晋中正官

D.宋代参知政事

答案:B

9、秦始皇在全国范围内推行郡县制度,郡守和县令的产生方式是(

)

A.世代相袭

B.考试选拔

C.皇帝任命

D.地方推举

答案:C

10、汉百官朝会,一般接席而坐,但尚书令司隶校尉、御史中丞在朝会时均专席而坐,以示皇帝优宠,史称“三独坐”。“三独坐”的出现(

)

A.表明皇权进一步发展

B.加强了中央集权

C.完善了封建官僚体制

D.实现了思想统一

解析:根据材料“尚书令、司隶校尉、御史中丞在朝会时均专席而坐,以示皇帝优宠”可知其独坐的地位是皇帝赐予,因此是皇权发展的表现,故选A项;加强中央集权是针对地方问题而言,材料没有涉及地方问题,排除B项;材料中没有体现其官僚体制的变化,排除C项;材料仅涉及政治方面,不是思想上的统一,排除D项。答案:A

11、历史学家钱穆在《国史新论》中写道:“在唐代,凡遇军国大事,照例先由中书省属官中书舍人各拟意见,再由中书令即宰相审核裁定,送经皇帝画敕后,再须送经门下省,由其属官给事中一番复审,若门下省不同意,还得退回重拟。因此必得中书、门下两省共同认可,那道诏书才算合法。”由此可知,这种做法(

)

A.提高了政府执行力度

B.剥夺了宰相权力

C.减少了决策的随意性

D.废除了君主专制

答案:C

12、中国著名历史学家傅衣凌先生曾说:“中国古代的体制,不在长期停滞,妙在最富有弹性”。那么最能体现这种冲破世袭特权,官僚高度流动的弹性的制度是(

)

A.确立三省六部制

B.确立王位世袭制

C.开创了科举制度

D.创立中央集权制

答案:C

13、元朝在地方实行行省制度。行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准。这表明元朝(

)

A.地方拥有适度权力

B.地方缺乏实际权力

C.行省权力集中专断

D.君主专制得以加强

解析:据材料“行省‘掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之’,但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准”,可知行省在中央集权下拥有适度权力,故A项正确;题干中行省“掌国庶务,统郡县,镇边鄙……凡钱粮、兵申、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,说明地方有一定实权,故B项错误;据材料“但地方官吏的选用主要由中书省和吏部负责,调动行省所属军队须皇帝批准”,可知行省行使权力受到中央节制,故C项错误;行省制体现的是中央与地方的关系,无法体现君主专制加强,故D项错误。答案:A

14、明代官员孙承泽说:“内阁之职,同于古相,而所不同者,主票拟而不身出与事。”这说明明朝的内阁是(

)

A.中央一级正式的行政机构

B.辅助皇帝处理国政的中枢

C.宰相共同议定大政的场所

D.统率六部百司的上层机构

解析:据材料“同于古相,而所不同者,主票拟而不身出与事”可知,内阁类似丞相,但是其出身地位与丞相不同,只是皇帝的顾问,是辅助皇帝处理国政的中枢,故选B项;内阁始终不是中央一级正式的行政机构,排除A项;明朝已经废除了丞相,排除C项;内阁不能统率六部百司,排除D项。答案:B

答案:D

15、在清代历史上它是一个特殊而又发挥着重要作用的机构,其顺应了封建君主专制中央集权制度走向极端化的历史发展趋势,又在雍正时期特殊的军事政治需要下产生。这一机构(

)

A

.最终导致清王朝的灭亡

B.是清代最高的决策机构

C.服务于皇权集中的需要

D

.限制了宰相的军事权力

答案:C

16、“在希腊,山岭纵横,河流交错,几乎没有一个大面积的整块。这种自然环境形成以‘个体导向’为倾向的文化渊源,在某种程度上有利于民主制度的发展。”对此材料的理解,正确的是(

)

A.强调了自然地理环境对文明的影响

B.希腊的地理环境只能导致个人主义

C.希腊的地理环境只能导致民主制度

D.政治文明完全由自然地理环境左右

解析:材料强调了自然地理环境对文明存在“某种程度”的影响,与A项表述一致,B、C、D三项都是然地埋环境决定论思想下的认识。答案:A

17、卓尔不群的雅典,对人类文明的发展影响深远。限于特定的历史条件,其民主制的“得”与“失”表现明显。下列选项中属于其“失”的是(

)

①公职选举

②众多妇女和外邦人不享有公民权

③民众组成陪审法庭

④城邦建立在对广大奴隶专政的基础上

①③

B.①④

C.②③

D.②④

答案:D

18、雅典民主不是现代意义上的民主。现代意义上的民主不分出身、性别、贫富,凡是年满一定年龄的公民,都享有民主权利。但雅典的民主,又是一个伟大的创举,它不是古代中国式的一人统治,一家之言。材料中“伟大的创举”指(

)

A.延续古代中国式的管理模式

B.使所有的雅典人拥有管理国家的权利

C.雅典三权分立与制衡的民主模式

D.创造了一种集体管理的新形式

解析:根据“它不是古代中国式的一人统治,一家之言”可知,A项错误;雅典民主仅限于占城邦人口少数的成年男性公民享有,并非所有的雅典人,B项不符合史实,排除;C项与雅典民主不符,排除;雅典城邦公民集体当家作主,公民集体掌握国家最高权力,是一个伟大的创举,故D项正确。答案:D

19、据记载,伯里克利重建雅典卫城耗资巨大,保守派以浪费公款为名,让伯里克利下台。伯里克利在公民大会上指出,重建卫城已为城邦带来了繁荣,如果雅典人认为他太过浪费,他将支付营造建筑物所需的费用,但是刻上名字后的建筑物是属于他私人的,不再属于雅典人民。雅典人非常满意伯里克利的答复,告诉他可以动用公库的财产。这一事件表明(

)

A.公民大会是雅典最高权力机构

B.雅典公民具有强烈的城邦意识

C.权力监督推动雅典民主制完善

D.雅典城邦直接民主制的局限性

答案:B

20、伯利克里大力鼓励开展学术研究,向公民发放观剧津贴,雅典人不论贫富都能到剧场观看戏剧表演,这一措施(

)

A.促进民主政治繁荣

B.反映维护奴隶主阶级本质

C.基本没有得到贯彻

D.严重危害了雅典民主政治

解析:本题主要考查古代雅典民主政治。结合所学知识可知,伯利克里向公民发放观剧津贴,提高了民众参与民主政治的积极性,有利于民主政治的发展,促进了民主政治的繁荣,故A项正确,D项错误;材料没有涉及维护奴隶主阶级的内容,故B项错误;该措施基本得到执行,故C项错误。答案:A

21、梭伦、克利斯提尼和伯利克里三位政治家的政治改革具有紧密的内在联系。他们所要解决的核心问题是(

)

A.破除贵族世袭,制约公民权利

B.废除债务奴隶,促进经济发展

C.划分公民等级,明确权利义务

D.扩大平民权利,推动民主进程

解析:A.破除贵族世袭,是梭伦改革和克里斯提尼改革的内容特点,但是都扩大了公民权利。B.废除债务奴隶,促进经济发展只是梭伦改革的内容。C.划分公民等级,明确权利义务是梭伦改革的内容.D.三大改革都扩大平民权利,推动民主进程.故选D。答案:D

22、德国史学家蒙森在其著作《罗马史》中对罗马法起源进行了清晰的讨论:对罗马人来说,法律首先不是如同我们所理解的那样,并非国王对于所有民社成员发布命令,而首先是构成国家的各权力代表以说明和反驳的方式所缔结的契约。由此可知罗马法有利于(

)

A.维护法律权威

B.保障人民的权益

C.保护私有财产

D.限制权力的滥用

答案:D

23、有学者指出:“罗马法的发展基本上不是按立法程序制定的。也不是君主个人独裁意志的结果,而主要是凭借裁判官的审判实践和法学家的理论活动,在改造和继承旧有的法律规范的基础上而逐渐发展起来的。”这说明罗马法在形成过程中具有(

)

A.开放性和灵活性

B.巩固统治缓和矛盾

C.随意性和实用性

D.维系帝国影响深远

解析:尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。而通过仔细阅读材料并结合所学知识不难发现,“巩固统治缓和矛盾、维系帝国影响深远”属于罗马法的影响,而本题考查的是罗马法的特点,尽管罗马法的发展基本上不是按立法程序制定的,但是罗马法的形成也不是随意的,选项C错在随意性,罗马法“借裁判官的审判实践和法学家的理论活动,在改造和继承旧有的法律规范的基础上而逐渐发展起来的”则足以证明罗马法的开放性和灵活性。答案:A

24、古代罗马某一时期,初步司法程序由经选举产生的执政官执掌,通过初步程序,诉讼当事人确定“争执要点”,即拣出需要审理的问题。随后,由一位经当事人从选民名单中挑选出的、执政官授权的普通公民对案件加以审判,作出有拘束力的判决。可见,这一时期古罗马(

)

A.法律程序繁琐且过于注重形式

B.讲究法律实践的公开公正

C.严格践行“法律面前人人平等”

D.法律实施具有主观随意性

答案:B

25、在11、12世纪西欧的法律课教授们往往不是首先讲授现行法律,而是引入具有现实意义的法律问题,并依据罗马法条文以及教会法对它们进行分析。这主要表明罗马法(

)

A.与《圣经》的地位等同

B.是维护天主教的工具

C.具有深远的历史影响

D.催生了人文主义思想

答案:C

二、非选择题(共4大题,共50

分)

26、阅读材料,完成下列问题。(14分)

材料一

郡县制取代分封制的必然结果就是贵族制让位于官僚制。官僚制是顺应中央集权和皇权制的需要而产生的一种新的组织形式和管理体制。……在官僚制时代,不管是旧贵族、新贵族,还是新兴的士人阶层,都必须通过任命,转化为官僚,才能成为政体的直接参与者。从这个意义上说,贵族从分封制下的社会政治阶层转化成了郡县制下的社会阶层。成为官僚的贵族便不再具有封地主人和天子臣属的双重身份,而仅仅只有天子臣属的一种身份。——《文史纵横》

材料二

无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,……明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)根据材料一,指出分封制转型为郡县制所反映的政治体制的变化。(6分)

(1)变化:从贵族体制到官僚体制;从世袭到任命;从地方分治到集权。

(2)根据材料二,指出元代地方行政制度创新的主要内涵并分析其影响。(8分)

(2)内涵:它创立了一种以行省为枢纽,以中央集权为主、辅以部分地方分权的新体制。

影响:行省制度较好地协调了中央与地方的关系,加强了中央集权;巩固了多民族国家的统一;是中国古代省制的开端。

27、阅读下列材料,回答问题:(18分)

材料一

明代废除丞相以前历代著名丞相及其命运

时期

代表人物

命运

战国时期秦国

吕不韦

秦王以“仲父”相称,掌握国家大权,后被流放

东汉末年

曹操

挟天子以令诸侯,掌握国家大权,其子篡夺皇位

材料二

废除丞相以后相当丞相地位官职所享有权力范围的变化

时期

职位

所享有权力范围

明代中叶后

内阁首辅

拥有票拟权,但不是合法的宰相,地位常受到挑战

清代

军机大臣

承旨拟写,相当于顾问、秘书班子

当代史学家对封建国家权力运行的规律作了如下总结:皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务,逐渐演变成正式的辅政机构,当这些辅政机构和官员的权力较重时,皇帝又从更为亲宠的近侍或仆从中另选一些人来承担政务,有意架空原有的辅政机构和官员,剥夺其实权,仅保留虚衔或使之变为荣誉职称,然后又进行下一轮的循环……每一次循环的结果,都使得中枢机构原权力更分散,皇帝的权力更加强。这种不断地转移与分散,是封建国家权力运行的基本规律。

材料三

法国著名启蒙思想家孟德斯鸠在其《论法的精神》一书中曾这样评价当时中国的君主专制:“中国政府只有在施用棍棒才能让人民做些事情,政府与其说是管理民政,毋宁说是管理家政。中国的专制主义,……用自己的锁链武装了自己,而变得更为凶暴。”“因此,中国是一个专制国家,它的原则是恐怖的。”

(1)材料一说明了什么问题?明代废除丞相制的根本原因是什么?(5分)

(1)丞相位高权重。

明代废除丞相制的根本原因是丞相制度已经成为皇权专制加强的阻碍。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举明清时期中枢机构的变化,且说明其反映的本质问题。

(2)明朝废除宰相,以六部分理全国政事,并形成内阁制,是为皇帝提供顾问的内侍机构;清增设军机处,由皇帝挑选亲信的满汉官员充任军机大臣跪受笔录、上传下达。

反映的本质问题是专制皇权逐步加强,发展到了高峰。(8分)

(3)你同意材料三中孟德斯鸠的观点吗?当时中国君主专制的强化对中国社会发展产生了什么影响?(5分)

(3)同意。明清时期我国封建君主专制空前强化,采用高压独裁手段维护统治,显示了封建制度的腐朽和衰落。君主专制的强化严重扼杀了社会的创造力,减轻了社会发展的步伐,是造成中国落后于西方的主要原因之一。

28、中西古代历史上都注重法律建设。阅读下列材料,回答问题。(18分)

材料一

中国历代有卷册浩繁、分支众多的法律,法有“六典”,刑有“八议”,都是对特权与等级的保护。……中国法的界定十分模糊,倒是皇帝圣旨、朝廷法令、祖宗遗训更具威力。因为法自君出,皇帝“钦定”法律,皇权置于法律之上,法律对皇权的约束作用微乎其微。

——史仲文《中国人走出死胡同》

没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣。皇帝敕令具有法律效力。

——东罗马帝国《民法大全》

材料二

法是一种自然的权利,是理智的人的精神和理性,是衡量正义与非正义的标准……自然法是整个法律科学的思想基础和各种具体法规的指导原则,它高于一切人定法和人为权力。

——(古罗马)西塞罗

材料三

《十二铜表法》规定的诉讼制度是法律诉讼,即罗马公民向行政长官郑重宣告自己的权利,并严格遵守诉讼语言和诉讼动作的有关规定。

这种法律诉讼的特点是,整个诉讼过程全用语言,不作记录。在诉讼过程中,当事人必须严格使用法律术语,否则即使理由充分也会败诉。例如,某人因葡萄蔓被毁而起诉,在诉讼中不用“树木”,而称“葡萄蔓”,那么他将败诉,因为该法中只有“树木”一词。

——以上材料均摘自《早期罗马法》

请回答:

(1)结合材料一及所学知识,概括指出中国封建社会历朝法律的基本特点。从材料一可以看出,东罗马帝国和古代中国在皇权与法律的关系上具有什么相同点?

(2)材料二认为立法的指导原则是什么?与材料一相比,它的进步之处主要表现在哪里?

(3)依据材料三,早期罗马法的这种诉讼制度是否合理?为什么?

(1)特点:法律繁多,但仅仅是维护封建皇权统治及各种特权的工具;法律的界限模糊,法自君出,皇权凌驾于法律之上。(4分)

相同点:皇权至上;皇帝的命令成为法律的来源之一,具有绝对的效力。(4分)

(2)指导原则:自然法。

表现:强调自然法高于一切人定法和人为权力;认为在自然法体系下,人人生而平等,都有资格享有某些基本权利。(6分)

(3)不合理。原因:全用语言,不作记录,很可能会出现诉讼过程的前后矛盾,不利于客观公正;不用法律术语就会败诉,就会使一部分人,即使是受害者也因表述原因而败诉;另外,向一部分不识字的人关闭了用法律维护自己权益的大门。(4分)

同课章节目录